La stampa è al servizio di chi è governato, non di chi governa.

Da 300 numeri siamo sempre resilienti passando da Sapri alle Termopili, sempre via Vicenza

La stampa è al servizio di chi è governato, non di chi governa.

Da 300 numeri siamo sempre resilienti passando da Sapri alle Termopili, sempre via Vicenza

Sembrava ieri, comincerebbe a scrivere un qualunque editore, fondatore e poi anche direttore di una testata senza lacci e tantomeno lacciuoli. Ma arrivati al n. 300 di VicenzaPiù e a quasi 20 anni di esistenza (resilienza?) è bello pensare che siamo ancora qui, a farci leggere da voi, che ci raggiungete in edicola, sui taxi locali o da abbonati digitali. Sulla testata web consorella, Vipiu.it, vi proponiamo quella cronaca un po’ ragionata che interessa la comunità per risvolti più ampi e illuminati del tipico “dagli allo straniero!”, “se le cose vanno male è colpa di chi governava prima”, “vorrei ma non posso… aiutare i più deboli”…. Di sicuro è una piccola parte del noioso quotidiano: aggettivo sostantivato che sta per “ripetitivo vivere giornaliero” non, per carità, per il quotidiano locale per antonomasia

Trecento numeri di resilienza aspettando il 301°

Ma quella parte di cronaca quotidiana, che ci tiene in contatto h24 ogni giorno e già più portata a far riflettere la massa dei nostri lettori/utenti (siamo la testata web con la più alta Domain Authority tra quelle indipendenti in Veneto), è quella che alimenta il nostro e vostro mensile cartaceo, VicenzaPiù

Viva, anche il n. 300 nelle vostre adorate mani, dandogli spunti o continuandone lo sviluppo per gli approfondimenti e le riflessioni di una Vicenza, che prova a guardare di nuovo verso il mondo. Più…

Viva, appunto, nonostante venti anni di barbarie, sì di barbarie, che hanno segnato la città e il suo territorio a causa di una fetta, grossa ma per fortuna non totale, di (im)prenditori, politici, dirigenti pubblici ed anche ecclesiastici, spesso inconsapevoli, giurano, ma non per questo meno responsabili, di quello che avveniva intorno a loro (dobbiamo ricordare l’immagine delle tre scimmie?).

Ecco da quasi venti anni e, ora che siamo nelle vostre mani, da 300 numeri proviamo, con le nostre forze e risorse limitate, a scrivere liberamente. Nonostante le censure pubblicitarie: non investono su di noi quelli che contano, appena sotto al primo livello, che ci leggono e, forse, ci rispettano ma obbediscono alla “cupola dei poteri”, più di quanto questa, forse, vorrebbe sempre più ridotta com’è, da se stessa, a un soffitto di paglia, anche se ancora tenuta nascosta fra due sottili strati di cemento per perpetuare il controllo secolare dei vicentini storicamente fin troppo ossequiosi. E nonostante le mille “tensioni” giudiziarie subite: mai per i fatti da noi riportati ma perché pare che li raccontiamo, un appiglio leguleo, con un linguaggio crudo e non “cremoso”. Ecco perché in copertina abbiamo parlato di resilienza e perché

abbiamo citato la frase con cui la Corte Suprema Usa decretò la libertà della stampa (quella che oggi, non a caso Trump attacca di nuovo come fece Nixon all’epoca) e del Washington Post e del New York Times, in particolare, rei di aver pubblicato le verità ignominiose della guerra in Vietnam: “La stampa è alservizio di chi è governato, non di chi governa”. Abbiamo anche ricordato, giocando col 300 (come facciamo all’interno per alcune coincidenze con questo numero), che siamo resilienti subendo le “restrizioni” economiche e gli attacchi legali (a Sapri “Eran 300, eran giovani e forti e sono morti”) ma lottando anche come i 300 Spartani di Leonida contro i Persiani. I 300 persero la battaglia ma posero le basi per la vittoria a Salamina. Per noi di VicenzaPiù Viva e di ViPiu.it, resilienti “per Vicenza” la vittoria è darvi l’arrivederci al n. 301 e poi al 302 e al... Grazie, lettori. Siete voi, i “governati”, e la vostra fiducia la nostra forza da utilizzare, informandovi senza se e ma, per farci governare, sì, ma meglio.

Così vorrebbero anche le vittime, ben più di noi, dei conflitti attuali, scatenati da interessi contro cui anche il Papa ha urlato. A loro anche diamo ampio spazio in queste pagine di lotta e di speranza.

Giovanni Coviello

Femminismo e ambientalismo potrebbero farvi risparmiare 300 miliardi di Eleonora Boin

La sofferenza è un valore? di padre Gino Alberto Faccioli

Spese militari: la guerra delle cifre ruota intorno a 300 miliardi di Salvatore Borghese

La giornalista iraniana Hana Namdari di Fulvio Cavallari

La testimonianza dell’ucraina Marina Sorina di Hana Namdari

Ucraina, resistenza e verità di Fulvio Cavallari

Israele, Gaza e Iran di Hana Namdari

Tareq Wahba, il tenore palestinese di Betlemme e Vicenza di Hana Namdari 32

Victoria Karam: cittadina del mondo e italiana (era ora), vicentina d’adozione e un futuro radioso di Federica Zanini 36

Andrea Pellizzari, un nuovo Cavaliere ad Arzignano di Martino Montagna

VicenzaPiù Viva Fondato il 25 febbraio 2006 come supplemento di La Cronaca di Vicenza

Autorizzazione Tribunale di Vicenza n. 1183 del 29 agosto 2008

Responsabile direzione ed edizione Giovanni Coviello - direttore@vicenzapiu.com

Redazione tel. 0444.1497863 - redazione@vicenzapiu.com

Sede Viale Verona 41, 36100 Vicenza tel. 0444.1444959 - info@vicenzapiu.com

40 Italia-America Friendship Festival, Vicenza agli americani: di Emilio Franzina

42

44

Italia-America Frienship Festival, “Un festival non per dividere, ma per raccontare” di Giovanni Coviello

Storie dimenticate dello scandalo Mose, L’unico che restituì 7 milioni di tangenti di Renzo Mazzaro

60

Impaginazione Aurea Italy

Concessionaria della pubblicità

Editoriale Elas - Editorale L'Altra stampa srl elas@editoriale-elas.org

Questo teatro non ha più pareti… di Federica Zanini

Operetta che passione di Giulia Matteazzi

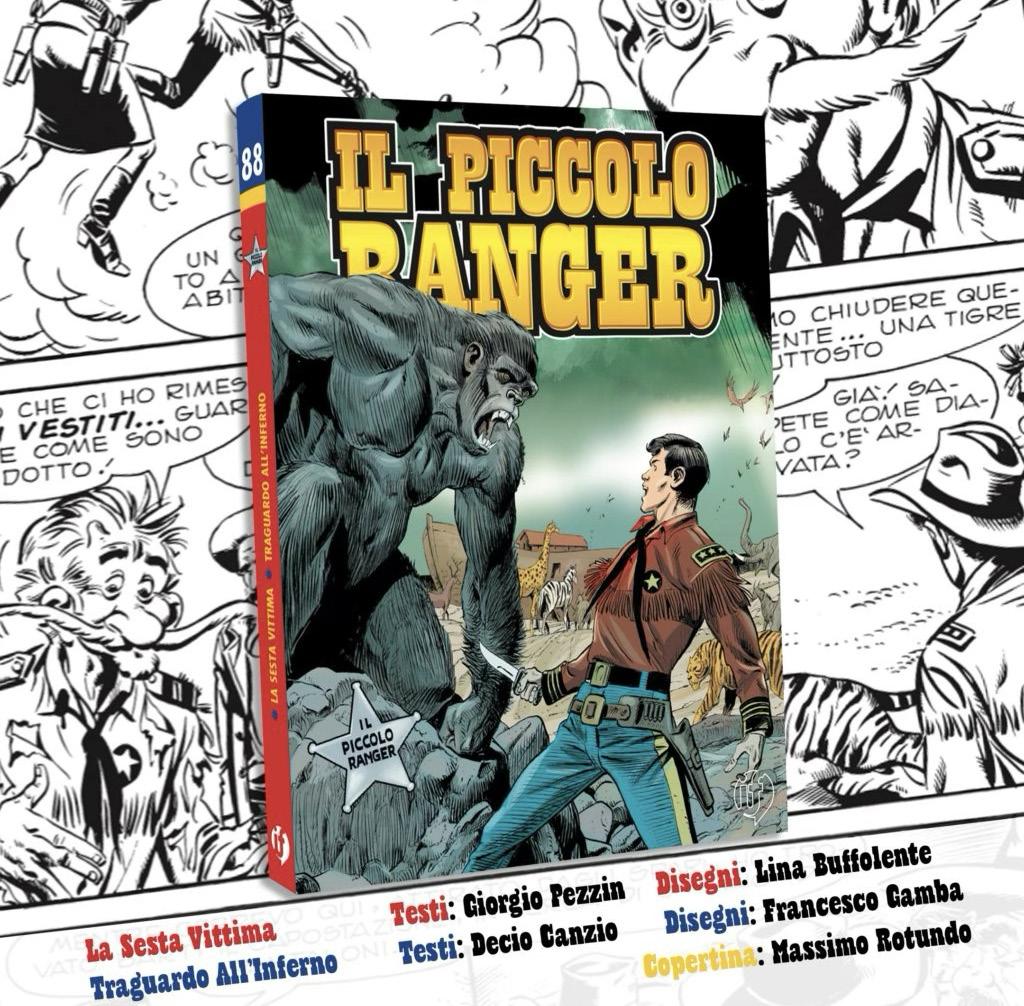

Lina Buffolente di Marika Andreoli

Uova e asparagi? Si, ma in un rotolo goloso e non solo a primavera di Federica Zanini

Rondinella del nord-est, Turbiana e Pinot grigio di Michele Lucivero

Il B.A.R., ma con i puntini di Marco Ferrero

Demoni a Vicenza - Amicizia oltre il tempo di Giulia Matteazzi

Sede centrale Via XX Settembre 118, 00187 Roma tel. 06.86358980 - elas@editoriale-elas.org

Stampa CTO / Vicenza via Corbetta 9, 36100 Vicenza

Lettere dei lettori cittadini@vicenzapiu.com

Distributore Chiminelli Spa, Silea (TV)

Abbonamenti digitali e postali https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club info telefoniche 06.86358980

Impaginazione chiusa il 20 luglio 2025

Associato n. 5967

300 è un numero carico di simboli, che ricorda storie di coraggio, battaglie epiche e piccoli gruppi che sfidano potenze sproporzionate. Che poi diciamocelo, è quello che ViPiù e VicenzaPiù provano a fare da anni.

di Eleonora Boin

In occasione del numero 300 di VicenzaPiùViva, riporto questo numero per parlare di qualcosa di un po’ meno epico e molto più concreto. Perché, se con le cifre si può raccontare il mondo, 300 è anche la misura di due enormi costi che, come società, continuiamo ad ignorare. Infatti, ammonta a 300 miliardi di euro, il prezzo della violenza di genere che l’Unione europea affronta ogni anno. Come è sempre 300 miliardi di euro il costo, il costo causato ogni anno dalla siccità e dal degrado ambientale a livello globale. Quindi 600 miliardi, solo per queste due voci. Ogni anno. In perdita secca. Eppure, sono ancora numerosissime le persone che ritengono la causa femminista e quella climatica appannaggio di una sinistra radicale ed elitaria. Questo articolo è per loro, perché se non basta l’etica a convincerli forse possiamo provarci sostenendo che siano lotte anche economicamente intelligenti.

I conti nascosti della violenza

La violenza maschile contro le donne è una dei fenomeni più evidenti del nostro presente, con 51 femminicidi registrati dall’osservatorio di Non una di meno dall’inizio del 2025 (e 33 tentati femminicidi). Un’emergenza sociale e culturale gravissima, che però nasconde

Manifestazione di NUDM a Roma nel settembre2022-fotoDinamopress

anche degli importanti costi economici. Secondo le stime portate a febbraio dalla commissaria europea per la parità, la preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib, il costo complessivo della violenza sulle donne in Unione europea è di circa 300 miliardi di euro all’anno, un dato proveniente da uno studio pubblicato nel 2021 dall’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE), l’agenzia ufficiale dell’Ue incaricata di monitorare e analizzare le politiche in materia di parità. Lo studio, “The Costs of Gender-based Violence in the European Union” (trad. il costo della violenza di genere in Unione europea), ha analizzato tre ambiti principali di costi.

Il primo riguarda la perdita di produzione economica e quindi tutte le ricadute legate alla riduzione della produttività delle vittime, spesso costrette ad assentarsi dal lavoro, a ridurre l’orario o addirittura ad abbandonare del tutto l’attività professionale. Il secondo ambito sono i costi a carico dei servizi pubblici, come il sistema sanitario e il sistema giudiziario. Rientrano in questa categoria anche le spese per il sostegno abitativo, la protezione dei minori e l’accesso a servizi specializzati come i centri antiviolenza. Infine, lo studio considera l’impatto fisico ed emotivo subito dalle vittime, un aspetto che, pur difficile da quantificare con precisione, comporta una sensibile riduzione della qualità della vita, spesso

con effetti a lungo termine sulla salute mentale e sul benessere complessivo.

In Italia, la violenza di genere colpisce ogni anno centinaia di migliaia di donne, e solo una minima parte trova sostegno adeguato. Per darvi un’idea con dei numeri, secondo l’Istat, “il 31,5% delle 1670enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila)”. In questo contesto, i centri antiviolenza sopravvivono con fondi insufficienti e incerti, erogati spesso in ritardo, e l’educazione al rispetto, all’affettività, all’uguaglianza di genere non solo resta marginale nelle scuole, ma viene demonizzata da alcuni politici come il più grande nemico del nostro tempo.

Il paradosso è lampante: prevenire potrebbe costare meno che curare. Investire in cultura, servizi e protezione delle vittime è un risparmio sociale, oltre che, soprattutto, ci tengo a ricordarlo un dovere etico. Eppure, la retorica pubblica tende ancora a considerare il femminismo come un fastidio ideologico, piuttosto che una soluzione.

Il prezzo del clima che cambia Il secondo “300” arriva da un altro fronte caldo, letteralmente. Infatti, il grido d’allarme lanciato dalla COP16 ONU a dicembre 2024 parla di 300 miliardi di euro spesi globalmente in desertificazione, siccità e degrado del suolo. Costi che non consonsiderano solo le perdite agricole immediate, ma “hanno conseguenze su intere catene di approvvigionamento, riducono il prodotto interno lordo (PIL), incidono sui mezzi di sussistenza e causano problemi a lungo termine, come fame, disoccupazione, migrazione” come sottolineato da Kaveh Madani, autore del rapporto e direttore dell’Istituto universitario delle Nazioni Unite per l’acqua, l’ambiente e la salute.

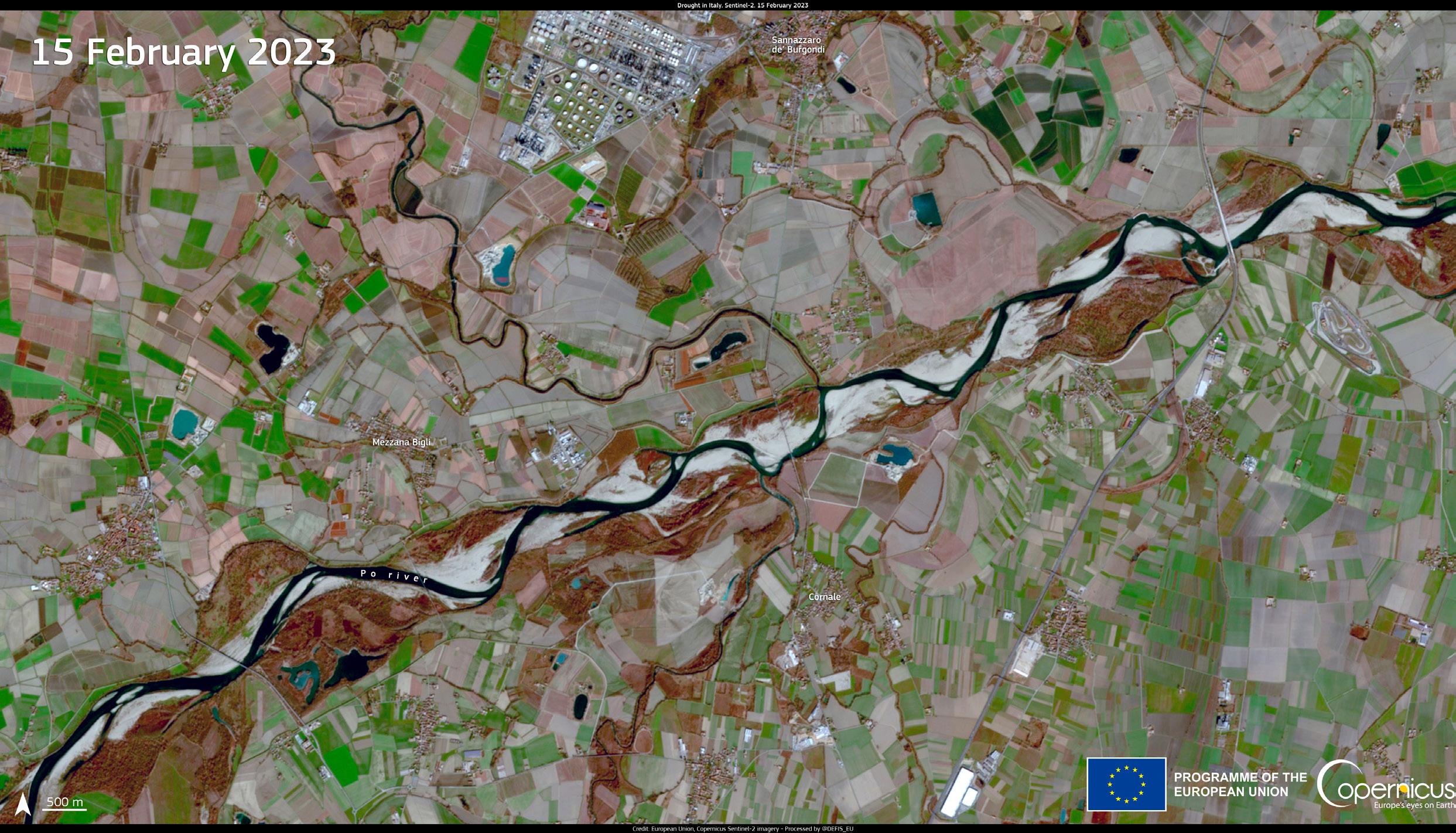

Senza considerare poi che il cambiamento climatico non è più solo un rischio: è un dato attuale. In Italia lo abbiamo visto con le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, che hanno devastato campi, abitazioni e strutture commerciali, e lo stiamo vedendo in questo periodo con gli incendi che devastano le aree più calde come la Sardegna. Ma anche nel caldo atroce che sta tenendo il nostro Paese nella sua morsa in questa estate cocente, e che ha già fatto più di qualche morto. Eppure, anche qui, gli investimenti strutturali sono modesti, frammentati e spesso tardivi. Si finanzia il contenimento, la ricostruzione, ma si fa ben poco per la prevenzione.

Anche in questo caso, la soluzione c’è e si chiama transizione ecologica: include la protezione del suolo, l’efficientamento energetico, l’adattamento climatico, la riforestazione e l’agricoltura intensiva riformata. Il rapporto della Cop16 evidenzia proprio come le soluzioni basate sulla natura, come la riforestazione o la gestione dei pascoli, siano in grado di ridurre le perdite agricole e, allo stesso tempo, aumentarne i rendimenti, garantendo sia benefici climatici che economici. Un approccio condiviso anche da uno studio del 2020 della rivista scientifica Global Change Biology, secondo il quale “gli investimenti basati sulla natura spesso si dimostrano altrettanto efficaci, se non di più (59% dei casi) di altri interventi per combattere le conseguenze del cambiamento climatico”. Anche in questo caso, però, il cambiamento viene vissuto come un lusso, un rallentamento, un costo, quando in realtà è la sola forma di risparmio sostenibile che abbiamo.

300,

Manifestazione NUDM

l’8 marzo 2023 a Pisa

Due battaglie, un solo modello alternativo

Se sommiamo queste due voci - violenza di genere e degrado ambientale - otteniamo 600 miliardi all’anno di costi evitabili. E sono solo due sintomi di un modello insostenibile, che continua a riprodurre diseguaglianze sistemiche: tra i generi, tra esseri umani e natura, tra pro-

fitti e futuro. Due cause che si basano su un principio semplice: non sfruttare ciò che è vulnerabile solo perché puoi farlo. Non costruire la tua forza sulla debolezza altrui. È un principio valido nei rapporti tra generi. Ma anche tra Stati ed ecosistemi, tra produzione e risorse.

600 miliardi ogni anno - bruciati in violenza e siccità - non sono solo un dato

contabile. Sono soprattutto un fallimento collettivo. Ma sono anche la dimostrazione che i valori su cui si fondano femminismo e ambientalismo non sono utopie, ma razionalità applicata. Sono scelte che fanno bene alle persone, che riducono i danni sistemici, che liberano risorse per crescere in modo equo.

Un investimento intelligente

Forse allora dovremmo cambiare prospettiva. Non chiedere più quanto costa garantire diritti e futuro, ma quanto costa non farlo. Non chiederci se possiamo “permetterci” il femminismo o l’ambientalismo, ma se possiamo davvero permetterci di ignorarli. La risposta, ogni anno, è la stessa: 600 miliardi di euro buttati. Un sistema che si rifiuta di cambiare e preferisce pagare il prezzo dell’ingiustizia.

Alla prossima emergenza climatica e alla prossima donna lasciata senza protezione. Vogliamo ancora far finta di non sapere?

Il nord Italia continua ad essere gravementecolpitodallasiccitàimmaginedalsatelliteCopernicusdella Commissioneeuropea

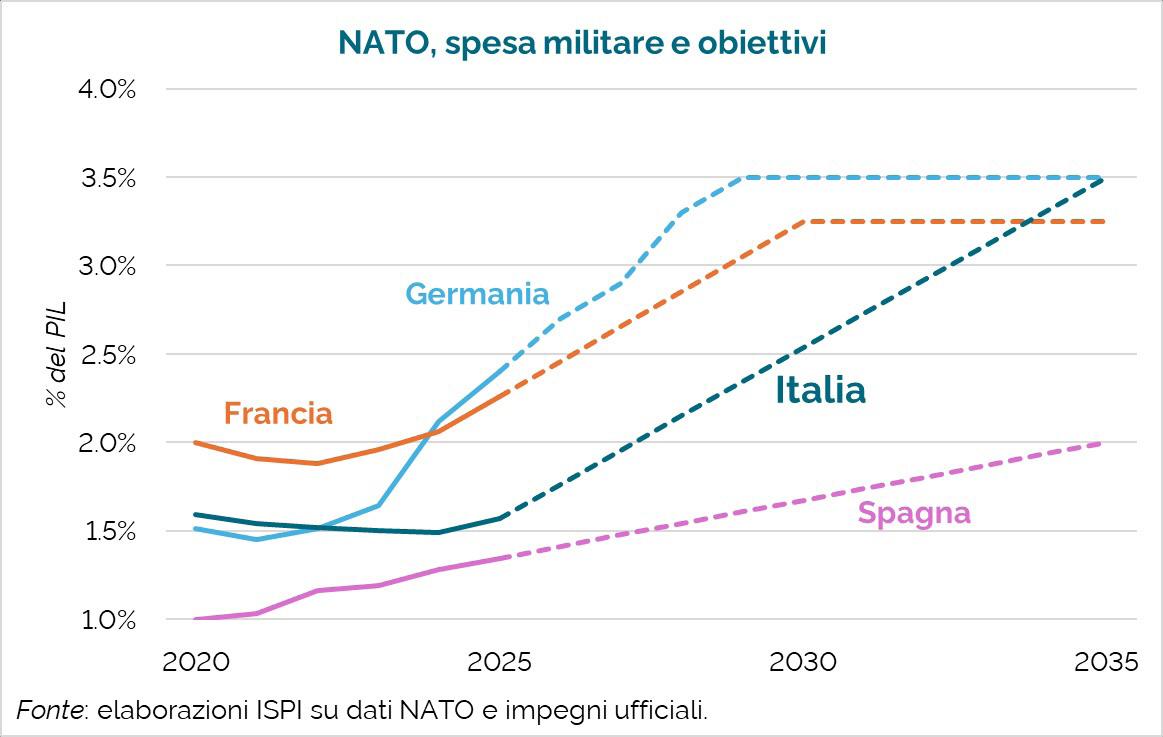

In base ai nuovi impegni sottoscritti con la NATO, l’Italia dovrà aumentare significativamente le proprie spese destinate alla difesa. Un’idea che agli italiani piace sempre meno…

Lespesemilitaridialcunipaesieuropeiegliimpegni presiconlaNATO(Fonte:ISPI)

di Salvatore Borghese

Trecento è un numero che sarebbe apparso perfettamente a suo agio in mezzo alle cifre (tante) di cui si è sentito parlare ultimamente nel dibattito politico italiano. Intesi, ovviamente, come “trecento miliardi”: sarebbero in realtà persino molti più di così (finanche più di 400) gli euro che lo stato italiano dovrebbe sborsare nei prossimi anni per onorare gli impegni presi nell’ultimo vertice NATO, stando ad alcune dichiarazioni di esponenti dell’opposizione. Lo scorso 25 giugno a L’Aja, infatti, i paesi membri dell’alleanza atlantica si sono impegnati ad aumentare le proprie spese per la difesa fino al 3,5% del PIL, a cui si aggiunge un ulteriore 1,5% in spese definite “dual use” (ovvero legate alla sicurezza e alla resilienza delle infrastrutture

civili) entro il 2035. In totale, la spesa militare complessiva salirebbe così fino al 5% del PIL, proprio come auspicato dal presidente USA Donald Trump. A partire da questo dato di fatto è partito – immancabile – il balletto delle cifre e delle accuse incrociate.

Ma quanto spenderemo davvero?

La realtà, come spesso accade, è un po’ più sobria – e decisamente meno sensazionale. Innanzitutto, perché il nuovo obiettivo della NATO è da intendersi come una soglia di riferimento, non come un obbligo immediato. L’Italia, attualmente, spende circa l’1,5% del PIL per la difesa (dato recentemente “aggiustato” in modo da farlo arrivare al 2%). Un aumento pluriennale verso il 3,5% (più le spese “dual use”) non comporterebbe quindi

uno sbilanciamento improvviso, ma un incremento graduale (di circa 3-5 miliardi ogni anno), come spiegato da un recente articolo del Post.

Inoltre, l’Italia potrebbe utilizzare la clausola sul “dual use” per includere spese già previste in ambito infrastrutturale e di protezione civile, riducendo così l’impatto complessivo dell’aumento. In altre parole, le spese previste non saranno tutte nuove, ma andranno a coprire investimenti già programmati ma che verranno opportunamente “riclassificati”. Del resto, visti i limiti e i vincoli derivanti dalla struttura della spesa pubblica in Italia, non potrebbe che essere così. Secondo l’analista ISPI Matteo Villa, l’Italia non arriverà mai a rispettare un impegno così macroscopico come quello di portare la spesa militare al 3,5% del PIL, a meno di usare artifici contabili (come già fatto quest’anno per farla salire dall’1,5% al 2%). Insomma, questo obiettivo, pur formalmente dichiarato, verosimilmente non si tradurrà certo in una rivoluzione.

Perché allora si parla di cifre enormi?

Nonostante queste puntualizzazioni, alcuni esponenti politici continuano a parlare di stime di centinaia di miliardi di spesa ulteriore. Una possibile spiegazione è di tipo “strategico”: alimentare la percezione di un aumento massiccio della spesa militare può servire a compattare l’opinione pubblica contro il governo in carica che (a differenza di quello spagnolo, unico tra i paesi NATO) ha sottoscritto tali impegni.

Ma c’è anche un altro fattore, più strutturale: l’opinione pubblica italiana è storicamente fredda – se non apertamente ostile – rispetto

all’idea di aumentare le spese militari. E cavalcare questo sentimento è, semplicemente, politicamente conveniente.

Cosa ne pensano gli italiani?

Un sondaggio Ipsos per l’ISPI pubblicato ad aprile mostrava che solo il 10% degli italiani è favorevole ad aumentare la spesa militare. Il 43% è per mantenerla ai livelli attuali, mentre quasi un italiano su quattro vorrebbe addirittura ridurla. Tutto questo, nonostante la crescente incertezza internazionale e la minore disponibilità degli Stati Uniti a farsi carico della sicurezza europea.

Già a marzo, un’indagine condotta da Euromedia aveva evidenziato un orientamento simile: anche allora, i favorevoli a un aumento delle spese militari – “vista la nuova situazione internazionale” – erano circa un terzo, contro una maggioranza assoluta (intorno al 55%) di contrari. Un dato particolarmente significativo era che i favorevoli risultavano maggioritari solo tra gli elettori di PD, Forza Italia, Azione e Italia Viva – partiti che, insieme, ad oggi rappresentano circa il 35% dell’elettorato.

Alcuni dati, inoltre, sembrerebbero dimostrare che più il tema viene discusso, più

IlsondaggioIpsos/ISPI(aprile2025)

aumentano i contrari: un sondaggio dell’istituto Ixè condotto a fine giugno ha rilevato che oltre il 70% degli italiani è contrario ad aumentare la spesa pubblica in difesa e armamenti. Un’opposizione trasversale, che attraversa tutte le principali fasce demografiche e gli elettorati – con l’unica eccezione di chi si auto-colloca al centro, dove i favorevoli sono leggermente prevalenti (53%). Lo stesso sondaggio ha segnalato anche un raffreddamento nei confronti dell’idea di un esercito europeo: oggi, il 52% degli italiani si dice contrario, in netto contrasto con il favore espresso in precedenti rilevazioni negli scorsi anni.

Favorevoliecontrariall’aumentodellespese militari(fonte:sondaggioIxè)

In questo scenario, l’Italia rappresenta un’eccezione rilevante. Secondo una recente ricerca dello European Council on Foreign Relations (ECFR), l’Italia è l’unico tra i grandi paesi europei in cui il numero dei contrari all’aumento della spesa militare (57%) supera nettamente quello dei favorevoli (17%). In Germania, Francia, Spagna e Regno Unito i ruoli sono invertiti: i cittadini favorevoli all’aumento sono la maggioranza, talvolta con percentuali molto nette (come in Polonia, paese confinante con la Russia).

Questa posizione peculiare si spiega, in parte, con una tradizione culturale che ha sempre privilegiato il welfare rispetto alla spesa militare; ma anche con una diffidenza di lungo corso verso le logiche della deterrenza. In un paese in cui vi è un diffuso scetticismo (non del tutto ingiustificato) su come vengono investite le risorse pubbliche in scuola e sanità

e con una pressione fiscale così elevata, ogni euro in più alla difesa viene percepito come un euro in meno destinato ad altri scopi ritenuti prioritari.

Una strategia rischiosa

La strategia del governo italiano (mantenere l’impegno formale con la NATO, senza generare un impatto immediato sul bilancio né un forte contraccolpo nell’opinione pubblica) potrebbe rivelarsi fragile nel lungo periodo. La pressione dei partner – e in particolare degli Stati Uniti guidati da Trump – affinché l’Europa si faccia carico della propria sicurezza è enormemente aumentata rispetto al passato. Se lo scenario globale dovesse deteriorarsi ulteriormente, la richiesta di impegni più concreti potrebbe diventare difficile da eludere. In quel caso, l’Italia dovrà scegliere: accettare un aumento netto (ed effettivo) delle spese militari, assumendosene anche il costo politico interno; oppure difendere la propria specificità, rischiando un progressivo isolamento nel contesto euro-atlantico.

La vera posta in gioco non è solo contabile, ma culturale. Riguarda l’idea di sicurezza che ogni paese coltiva, e la disponibilità – o meno – a investire in essa. Per ora, almeno in Italia, quella disponibilità sembra rimanere molto limitata.

Link alle fonti:

(Fonte:indagineECFR,maggio2025)

di padre Gino Alberto Faccioli

La sofferenza è un’esperienza umana, che da sempre accompagna l’uomo e per questo la si può considerare come fondamentale. Essa interpella l’uomo ai vari piani della conoscenza: psicologico, filosofico, religioso.

de gruppo in cui è incorporato e dell’umanità.

Alcune volte la sofferenza è un’esperienza negativa accidentale nella vita di una persona o di una collettività. Altre volte si stabilizza come sensazione prevalente di un’intera esistenza o della storia in vari settori.

ma al tempo stesso quel mondo è in lui come una entità finita e irripetibile. Di pari passo con ciò, va, tuttavia, la dimensione interumana e sociale. Il mondo della sofferenza possiede quasi una sua propria compattezza» (Salvifici doloris, 8) Molte e varie sono le cause e le manifestazioni della sofferenza: il clima, la fame e la povertà, le malattie, la morte; contrasti con caratteri difficili; offese e disprezzo: da parte di nemici o di persone indifferenti, come pure ingratitudine, sfrontatezza, perfidia, persecuzioni, calunnie; pene spirituali: tentazioni, scrupoli, persecuzioni del demonio, incomprensioni, aridità spirituali. A queste sofferenze che si possono definire comuni, che possono, cioè, capitare a chiunque, si devono aggiungere quelle derivanti dal proprio stato di vita, ad esempio il matrimonio, lo stato religioso o la convivenza con persone che soffrono di queste stesse pene: amici, familiari o dipendenti. Oltre a tutte queste cause elencate, esiste la paura di soffrire nel futuro, che moltiplica e aggrava in modo indefinito il dolore dell’uomo, e questo in ogni momento.

La sofferenza è per l’uomo, in primo luogo, un’esperienza forte e diretta, prima che un tema o un problema interessante. Molteplici sono le forme e i gradi di questa esperienza e si presentano numerosi e vari a tutti i livelli: spirituale, psichico, somatico. E ognuna di queste forme si moltiplica, se teniamo conto che il soggetto soffre, oltre alle sue proprie pene, quelle delle altre persone che gli sono care o vicine e i patimenti del piccolo o gran-

«La sofferenza umana, scrive san Giovanni Paolo II nella Salvifici doloris, costituisce in se stessa quasi uno specifico mondo che esiste insieme all’uomo, che appare in lui e passa, e a volte non passa, ma in lui si convalida e approfondisce. Questo mondo della sofferenza, diviso in molti, in numerosissimi soggetti, esiste quasi nella dispersione. Ogni uomo, mediante la sua personale sofferenza, costituisce non solo una piccola parte del mondo,

La sofferenza implica: il sentimento di un dolore, il danno o male che apporta al soggetto, la ripugnanza della volontà e la sua possibile accettazione, l’interpretazione positiva o negativa della stessa, la reazione con cui la si evita o la si integra.

Gesù Cristo

Da sempre il “problema” sofferenza ha spinto l’uomo a darsi delle risposte, anche l’autore del libro della Genesi si è posto la domanda del perché della sofNella Passione Cristo

ferenza, del dolore, dove questa ha origine. La risposta che si è dato è che la sofferenza, che non era parte del disegno originario di Dio, ha origine con il peccato delle origini, dove la prima umanità (Adamo ed Eva) ha dato ascolto alle parole del demonio e non a quelle di Dio. Peccato, dunque, come causa della sofferenza, e questo era un comune modo di pensare, che tuttavia Gesù non accetta, soprattutto quando la sofferenza va a toccare “l’innocente”: «I suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio”» (Gv 9,2-3). La sofferenza offre a Dio, afferma Gesù, un’occasione per manifestare la sua misericordia operando la redenzione per suo mezzo, premiando sempre colui che soffre, liberandolo qualche volta. Meglio ancora con le parole, Gesù illustra il mistero della sofferenza con l’esempio della sua vita.

Senso cristiano

Cristo non elimina la sofferenza ma la porta al massimo del suo realismo umano e divino allo stesso tempo. Nella passione di Gesù si incontrano e si contrastano nel modo più intimo il piano salvifico di Dio e la libertà malvagia degli uomini così Cristo non sopprime il dolore, ma lo spoglia del suo carattere punitivo, quale pura conseguenza del peccato. Come la passione di Gesù redime, ma non elimina il dolore, così il

senso cristiano redime il non senso, ma non elimina il problema della sofferenza umana.

Oggi la sofferenza è guardata con timore anche dai cristiani. Le origini di questa deviazione sono: 1. la perdita del sentimento del peccato e delle sue cattive conseguenze permanenti nell’uomo; 2. l’ottimismo esagerato e la fiducia della natura umana, fondata sui progressi della scienza ogni giorno maggiori; 3. la scoperta dell’importanza della risurrezione di Cristo nel mistero del cristiano che in generale fa dimenticare o trascendere gli altri aspetti altrettanto importanti del ministero.

L’elemento formale della sofferenza è la volontà umana, che reagisce accettando o rifiutando. L’elemento cristiano è, oltre la volontà rassegnata, la visione di fede che riesce a inquadrare la sofferenza nel mistero della redenzione. La distinzione tra volontario-involontario riferito alla sofferenza prende un duplice aspetto. Volontario, infatti, può significare un dolore deliberatamente cercato, per esempio quello della contrizione della mortificazione veramente scelto appunto; involontario: in questo caso significa un dolore che sopravviene indipendentemente dalla nostra volontà, come le malattie. Volontaria è anche la sofferenza nel caso in cui si accetti liberamente un dolore che sopravviene, si è cercato da noi, si è aggiunto da sé.

L’accettazione del dolore fisico o morale comporta un obbligo per la vita cristiana nella misura in cui esso è necessario per compiere i propri impegni cristiani vocazionali. Chi trova il dolore sulla propria strada, deve saperlo assumere e integrarlo nella fede, nell’amore e nella speranza ognuno di questi atteggiamenti

fondamentali imprime un senso speciale un impulso originale nell’esperienza della sofferenza umana. Il dolore di cui si occupa la spiritualità è lo stesso che analizzano e cercano di curare la medicina e la psicologia, la psichiatria. Il fatto di dare un senso al dolore va accompagnato dal legittimo desiderio e dallo sforzo per porvi rimedio.

Tolta quindi la falsa speranza di eliminare la sofferenza coi mezzi tecnici della nostra civiltà, la chiesa affronta con apertura da decenni i progressi morali connessi con l’analgesia. È stata la carità cristiana la forza più viva nella storia nella lotta contro la sofferenza allo stesso punto che predicava allo stesso tempo la speranza.

La sofferenza è diventata una componente inseparabile della condizione della vita dell’uomo, del cristiano. Anche qui vale il principio teologico teologale: comprendere nella fede, accogliere nell’amore, agire nella speranza. L’utilità della sofferenza si dimostra in tante forme e occasioni, come fattore di crescita, particolarmente in due momenti: all’inizio del cammino verso Dio come elemento di conversione di purificazione, e nelle fasi più avanzate in cui diventa decisiva nel rendere più profonda l’intimità divina.

Quanto più la volontà interviene per accettare la sofferenza, tantomeno si soffre, perché il dolore è ciò che contraddice le nostre tendenze e, se la volontà vi si adatta, esso contraddice soltanto le tendenze inferiori. Al contrario, quanto maggiore sarà la volontà, tanto maggiori saranno i meriti e migliori gli effetti, perché essi dipendono dalla sottomissione della volontà alla grazia. Arriviamo quasi alla relazione inversa: trattandosi di una sofferenza concreta, essa è tanto più meritoria è valida quanto più soave e tollerabile, cioè meno dolorosa. L’importante è, dunque, non quanto si soffre, ma come si soffre: con pazienza, con generosità, con allegria. Non è desiderio di soffrire per soffrire, che sarebbe una un’aberrazione psichica, ma la convinzione e, forse, l’esperienza che eleva Dio e attua le relazioni di carità con lui.

Vive a Verona, lavora per Independent Persian ed è una giornalista

freelance: “a Teheran rischio arresto e impiccagione”

Hana Namdari: “Finché la base del potere rimane religiosa e assoluta, nessun cambiamento sarà reale. Le libertà si possono simulare, ma non vivere. E gli iraniani lo sanno fin troppo bene, chi prova a ribellarsi viene eliminato in silenzio.”

Hana Namdari, giornalista con origini curde nata a Teheran, è in Italia dal 2010 e da quattro anni lavora a Verona, -dove vive dal 2018 e dove si è sposataper l’Indipendent Persian, media indipendente con cui denuncia quella che definisce la “sistematica azione di repressione” della Repubblica Islamica. Hana Namdari, volto noto anche sulle tv nazionali (a TgCom 24 ha recentemente dichiarato “Io sono scappata dal mio Paese e non posso più tornare a casa: se solo mi avvicino all’aeroporto di Teheran vengo arrestata e impiccata, immediatamente. Per quale colpa? Per essere un’attivista che dice la verità e che denuncia la dittatura e i soprusi che da 47 anni continuano nel Paese? La guerra è uno choc ma forse così cambierà qualcosa, in tanti oggi lo sperano anche se non tutti hanno il coraggio di parlare”), è da sempre in prima linea sul fronte dei diritti umani, strenua oppositrice del regime teocratico iraniano e ha concesso per Guerre da dentro un’intervista a ViPiu.it per rilanciare la sua testimonianza, in un momento particolarmente difficile per il suo paese colpito dagli attacchi di Israele e Stati Uniti prima di scriverne alcune che vi proponiamo in queste pagine (con una sola regola valida per tutte: riportare il “sentiment” di chi viene intervistato senza entrare, chi scrive, in valutazioni e considerazioni che si possono fare altrove)

Il regime iraniano condiziona la diffusione delle notizie? E se sì in che modo? Assolutamente sì. In Iran, l’informazione con l’attuale regime non è mai stata libera. Esiste un sistema di censura capillare, gestito diret-

tamente dallo Stato, che controlla tutto ciò che viene pubblicato o trasmesso. Ogni giornale, ogni programma televisivo, ogni sito internet attivo nel Paese deve ottenere l’autorizzazione preventiva delle autorità e firmare un impegno formale di fedeltà alla Costituzione della Repubblica Islamica.

Qualsiasi contenuto che anche solo vagamente metta in discussione i valori del regime, il ruolo del Leader Supremo o le leggi religiose viene bloccato, censurato o punito. Le redazioni vivono sotto costante minaccia: basta un titolo considerato “sospetto” per far chiudere una testata o far arrestare un giornalista.

lavorando in televisione, la censura la sentivo addosso in modo ancora più pesante. Ogni frase che pronunciavamo in onda doveva essere autorizzata, ogni intervista passava al vaglio, ogni argomento veniva filtrato secondo i criteri imposti dal regime.

Io stessa ne ho fatto esperienza indirettamente: mio padre è stato arrestato più volte per articoli che avevano osato toccare verità scomode. Non serviva molto: bastava una parola fuori posto, una foto fuori contesto, una frase interpretata male.

Ma non si tratta solo di censura. Il regime pratica anche una strategia attiva di disinformazione sistematica: manipola immagini, riutilizza fotografie del passato, diffonde versioni distorte degli eventi. In questi giorni, ad esempio, hanno fatto circolare immagini vecchie spacciandole per attuali, nel tentativo di controllare la percezione pubblica e internazionale.

Anche i media internazionali non sono liberi di operare in Iran. Devono firmare gli stessi impegni di lealtà al regime, sono sottoposti a controlli severi, seguiti dai servizi e non possono partecipare liberamente a manifestazioni o eventi pubblici. Chi tenta di raccontare il vero rischia grosso. Il caso della giornalista italiana Cecilia Sala, arrestata appena arrivata nel Paese, ne è un esempio chiaro: per il regime, la verità è pericolosa, soprattutto se raccontata da occhi stranieri.

In Iran, la verità non è solo nascosta: viene attivamente sostituita. Questo è il dramma più profondo per chi, come noi, ha scelto di raccontare ciò che succede davvero.

Quindi lei si sentiva condizionata? Ovvio che mi sentivo condizionata, ogni giorno, in ogni parola. E non solo come cittadina, ma soprattutto come professionista:

Non esisteva libertà editoriale, né libertà di opinione. Dovevamo ripetere frasi imposte, evitare nomi proibiti, seguire linee guida ideologiche rigide. Anche l’abbigliamento era una forma di censura visiva: io stessa potevo apparire solo se completamente coperta, con il velo ben sistemato, senza un filo di trucco in più, senza poter esprimere nulla del mio stile, della mia identità.

In quelle condizioni, è difficile sentirsi liberi. E ancora più difficile è creare qualcosa di autentico, quando sai che ogni parola può costarti il lavoro, la libertà o anche peggio.

Come maturò la scelta di lasciare il suo paese?

Avevo solo sei anni quando fui costretta a indossare un’uniforme nera che mi copriva dalla testa ai piedi. Iniziai così la scuola elementare sotto la Repubblica Islamica. Ogni mattina cominciava con la lettura obbligatoria del Corano e proseguiva con slogan gridati in coro: “Morte all’America”, “Morte al regime sionista”. Un’educazione ideologica imposta fin dall’infanzia, senza spazio per il pensiero critico o per la libertà.

Nonostante tutto, riuscii a entrare all’Università di Teheran e poi a lavorare in televisione. Per motivi professionali, mi trasferii a Sanandaj, la mia città d’origine, dove conducevo un programma rivolto ai giovani. Ma fu proprio allora che capii, fino in fondo, quanto fosse impossibile per me continuare a vivere e lavorare in Iran.

L’atmosfera era soffocante. Ogni parola do-

veva essere approvata dalla censura. Non potevo andare in onda senza essere completamente coperta; ogni intervista, ogni battuta, ogni testo era controllato. La libertà di espressione non esisteva. Non potevi dire, scrivere o perfino pensare liberamente.

Per una donna, per una giornalista e per giunta una curda, non c’era futuro. Era chiaro: dovevo cercare un’altra strada, un’altra casa, un’altra vita.

È stata una consapevolezza che ho maturato giorno dopo giorno. Paradossalmente, cercavamo di ricreare piccoli spazi di libertà nelle nostre case: feste private, balli, conversazioni intime, letture proibite, un bicchiere di vino, la possibilità di stare senza velo, di sentirci semplicemente umani. Era il nostro modo per sopravvivere, per respirare.

Ma la paura era sempre presente. Alcuni cittadini, molto religiosi e fedeli al regime, facevano da spie. Bastava una telefonata alla polizia “In quella casa c’è una festa, uomini e donne insieme” e la tua vita poteva cambiare in un attimo.

È importante ricordare che prima del 1979, durante il periodo dello Shah, in Iran si viveva in un modo completamente diverso: non c’erano obblighi religiosi nell’abbigliamento, uomini e donne potevano frequentarsi liberamente, si andava a concerti, in discoteca, al mare. Una quotidianità simile a quella di molti Paesi europei. Gli anni ’60 e ’70, per chi li ha vissuti, restano ancora oggi un simbolo di libertà.

Io non ce la facevo più. Non riuscivo ad accettare che, dopo una serata passata tra affetti, risate e musica, la mattina dovessi rientrare in un mondo buio, cupo, dominato dalla paura e dalla repressione. Quel contrasto è diventato insostenibile. Non volevo più sopravvivere: volevo vivere.

Com’era la situazione in Iran sul fronte dei diritti umani e delle libertà delle donne?

La condizione delle donne in Iran, sotto la Repubblica Islamica, è una delle più discriminatorie al mondo. I diritti fondamentali sono gravemente limitati da leggi religiose e patriarcali che trattano le donne come cittadine di seconda classe.

A livello legale, la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo in tribunale. In caso di divorzio, la custodia dei figli viene assegnata automaticamente al padre o alla famiglia paterna. Se una donna commette adulterio, rischia ancora oggi la pena di morte per impiccagione — e fino a pochi anni fa, la lapidazione era praticata ufficialmente.

Una donna non può sposarsi né viaggiare all’estero senza il permesso del padre (se nubile) o del marito (se sposata). E sempre il marito ha il potere legale di impedirle di lavorare o di lasciare il paese.

Sul piano della vita quotidiana, le donne devono rispettare un rigido codice di abbigliamento: il velo è obbligatorio in ogni luogo pubblico, e il corpo deve essere completamente coperto. Anche andare al mare o in piscina è una questione di controllo e separazione: le spiagge sono divise per genere, e in molti casi alle donne è vietato fare il bagno in pubblico, se non coperte.

Cantare in pubblico è proibito per una donna. Così come fumare in pubblico è considerato “immorale”. Le restrizioni colpiscono anche la libertà di movimento, di espressione, di arte, di scelta personale. In breve, le donne iraniane vivono sotto un sistema che legalizza la discriminazione e nega ogni autonomia, anche sui più semplici aspetti della vita. Chi osa sfidare queste regole, rischia carcere, frustate, o peggio.

Un altro aspetto poco noto riguarda le restrizioni matrimoniali imposte alle donne iraniane.

Secondo la legge della Repubblica Islamica, una donna musulmana non può sposare legalmente un uomo non musulmano. Se lo fa, il matrimonio non viene riconosciuto dallo Stato. Questo vale anche fuori dall’Iran, nei consolati e nelle ambasciate.

Molte donne iraniane residenti all’estero, anche in Paesi liberi e laici come l’Italia, si trovano in situazioni assurde e discriminatorie. Per ottenere il nulla osta al matrimonio da parte delle autorità iraniane, è spesso richiesto che il futuro marito – se non musulmano – si converta formalmente all’Islam. Senza questa conversione, la donna non può sposarsi civilmente, né registrare legalmente il matrimonio in Iran.

È una pratica che viola il principio di libertà religiosa, oltre a ledere i diritti fondamentali della persona. Ed è sorprendente – e anche doloroso – vedere che Paesi democratici come l’Italia tollerino che, sul loro territorio, uno Stato straniero imponga condizioni così medievali e sessiste alle proprie cittadine.

Queste sono le contraddizioni che molte donne iraniane affrontano ogni giorno, anche dopo essere fuggite dal proprio Paese. La libertà, per noi, non è mai stata un diritto acquisito: è una conquista continua.

Oggi secondo lei non è cambiato nulla? Purtroppo, no. Non è cambiato nulla di sostanziale. La Repubblica Islamica si fonda su una costituzione religiosa, ispirata direttamente alla sharia e al Corano, considerato parola divina e dunque intoccabile. Questo significa che chi protesta contro le leggi o contro il sistema, viene immediatamente accusato di essere contro Dio stesso e per questo può essere arrestato, torturato, persino giustiziato.

Non bisogna farsi ingannare da alcune immagini diffuse sui social o dai media di regime, che mostrano giovani donne sorridenti, senza velo, come se l’Iran fosse improvvisamente diventato un paese libero.

È una propaganda studiata, pensata per manipolare l’opinione pubblica internazionale e soprattutto per ingannare l’Occidente, mostrando una “normalità” che non esiste.

La verità è che la repressione è ancora durissima, e anzi, negli ultimi anni si è fatta ancora più feroce. Le telecamere controllano le strade, le università, i mezzi pubblici. Le donne vengono identificate con l’intelligenza artificiale e punite, anche solo per un velo messo “male”. Le prigioni sono piene di attivisti, studenti, artisti, giornalisti, semplici cittadini che hanno osato esprimersi.

Finché la base del potere rimane religiosa e assoluta, nessun cambiamento sarà reale. Le libertà si possono simulare, ma non vivere. E gli iraniani lo sanno fin troppo bene.

I suoi familiari vivono ancora in Iran? Per fortuna, tre dei miei fratelli sono riusciti a lasciare l’Iran negli anni scorsi. Ognuno di noi ha seguito una strada diversa, ma

con un unico obiettivo: cercare libertà e dignità fuori da quella gabbia.

Mia madre, invece, vive ancora lì, da sola. È una delle tante donne forti che sono rimaste, spesso per necessità più che per scelta. In questo momento, per fortuna, si trova qui con noi, in Italia, per ricevere le cure mediche di cui ha bisogno. Ma il pensiero che debba un giorno tornare in un Paese dove la sanità è sotto il controllo del regime e dove i diritti più basilari mancano mi fa molta paura.

E poi ci sono gli amici, le persone care, quei legami profondi che restano anche a distanza. Ogni telefonata, ogni silenzio improvviso, porta con sé l’ansia di sapere se stanno bene, se non sono stati arrestati, se non sono finiti nel mirino del regime.

Quello che ci hanno tolto, oltre alla libertà, è anche la possibilità di vivere insieme ai nostri affetti, nella nostra terra.

È ben noto l’attacco israeliano e di recente quello statunitense al suo paese, come vengono vissuti dal popolo iraniano ?

Per molte persone in Iran, questi attacchi non sono vissuti come una minaccia, ma come un segnale di speranza.

Dopo 47 anni di dittatura religiosa, dopo decenni di repressione, povertà, torture, esecuzioni pubbliche e censura, la gente è stanca. Stanca di essere sola, di gridare libertà senza che il mondo ascolti.

Negli ultimi tre anni, soprattutto con il movimento Donna, Vita, Libertà, milioni di iraniani sono scesi in piazza, hanno rischiato tutto – molti hanno perso la vita – ma nessuna vera potenza internazionale è intervenuta a sostegno. Siamo stati dimenticati.

E mentre il regime continuava a minacciare Israele e l’Occidente, nelle scuole, negli uffici pubblici, perfino agli ingressi degli edifici statali, venivamo costretti a calpestare le bandiere di Israele e degli Stati Uniti. Era obbligatorio. Dovevi farlo per entrare. Dovevi gridare “Morte all’America”, “Morte a Israele”, anche se non ci credevi. Altrimenti rischiavi l’espulsione, o peggio.

A Teheran, c’è ancora un grande tabellone elettronico, ora danneggiato da un’incursione israeliana, che ogni giorno “conta” quanto manca, secondo loro, alla fine del cosiddetto regime sionista “fissata” al 2040.

È tutta una propaganda continua, ossessiva, costruita per odiare. Per distrarre dalla realtà: una società impoverita, devastata ecologicamente, piena di giovani che fuggono, di donne oppresse, di carceri piene di innocenti.

In questo contesto, alcuni vedono l’intervento esterno come un’operazione chirurgica necessaria.

Perché il popolo, da solo, non ce la fa più. La repressione è troppo forte. Chi prova a ribellarsi viene eliminato in silenzio.

Non è questione di sostenere una guerra o un’occupazione, ma di capire che senza un aiuto concreto, il popolo iraniano rischia di rimanere per sempre schiacciato sotto un regime disumano.

Anche perché, una volta eliminato questo regime, potrebbe davvero tornare la pace in Medio Oriente.

La Repubblica Islamica dell’Iran, fin dalla sua nascita nel 1979, ha esportato instabilità e conflitto.

Non è un’opinione: è un fatto documentato. Ha finanziato milizie estremiste in Palestina, Libano, Siria, Iraq, Yemen, e ha alimentato l’odio verso Israele e l’Occidente per decenni. È la radice di gran parte delle tensioni nell’area.

Finché questo regime resterà in piedi, nessun popolo nella regione potrà davvero respirare in pace, né il popolo iraniano, né quelli vicini.

Solo con la fine della teocrazia di Teheran si potrà aprire uno spazio nuovo per la stabilità, il dialogo e la riconciliazione.

Il popolo iraniano non vuole più guerra, non vuole più essere usato come arma ideologica. Vuole vivere, costruire, rialzarsi. E per farlo, ha bisogno che il mondo riconosca una verità semplice: il cuore del problema, purtroppo, è a Teheran.

Ha notizie di vittime fra i civili nelle incursioni che hanno avuto come principali obiettivi i siti per la produzione di energia nucleare?

Finora, alla notte del 24 giugno, si registrano circa 819 morti in Iran a seguito degli attacchi, di cui circa 180 sono civili. Gli attacchi hanno colpito sia siti per la produzione di energia nucleare sia altre infrastrutture

Che lei sappia l’Iran stava preparando l’atomica?

Non solo io, ma anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha confermato che l’Iran ha accumulato uranio arricchito in quantità tale da poter potenzialmente costruire una bomba atomica. Sebbene il governo iraniano abbia sempre dichiarato che il suo programma nucleare è a scopi civili, molte autorità internazionali temono che ci siano intenti militari dietro a questo accumulo.

I capi del regime sono in fuga o nascosti da qualche parte?

I vertici del regime iraniano non sono in fuga apertamente, ma molti vivono sotto stretta protezione e in condizioni di massima sicurezza, consapevoli delle crescenti minacce interne ed esterne. Alcuni membri importanti cercano di mantenere un basso profilo per evitare di essere bersaglio di attacchi o arresti.

Tuttavia, alcune fonti sostengono che alcuni esponenti di spicco potrebbero già essersi rifugiati in paesi come Russia o Venezuela,

anche se queste informazioni non sono state confermate ufficialmente.

È ipotizzabile un ribaltone degli Ayatollah?

Certamente, è ipotizzabile e lo speriamo con tutto il cuore. Un ribaltone degli Ayatollah rappresenterebbe non solo una liberazione per il popolo iraniano, oppresso da decenni di dittatura religiosa, ma sarebbe anche un grande regalo per tutto il mondo, poiché potrebbe portare a una maggiore stabilità e pace in Medio Oriente.

Inoltre, per il regime è stato duro subire gli attacchi da parte di Israele, che hanno messo in evidenza le fragilità e aperto crepe tra i suoi vertici, alimentando tensioni interne che potrebbero favorire un cambiamento.

Ora cosa faranno Cina e Russia?

La Russia aveva affermato che avrebbero fornito testate nucleari all’Iran, ma questa notizia non è mai stata ufficialmente confermata. Successivamente hanno smentito, sottolineando che, a differenza di Israele, la Russia è membro del Trattato di Non Proliferazione Nucleare.

Attualmente, la Russia condanna ufficialmente contro Israele e gli USA ma cerca di evitare un’escalation del conflitto, non volendo entrare in ulteriori tensioni.

La Cina, invece, ha chiesto a tutte le parti coinvolte di evitare escalation e di impedire che la guerra si allarghi ad altre regioni.

La Cina ha sottolineato in modo particolare che lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transito molto del greggio e del gas anche verso quel paese, e il Golfo Persico devono essere protetti dalle conseguenze del conflitto, evitando che vengano coinvolti nelle tensioni e nelle ripercussioni della guerra.

La repubblica islamica sperava in un sostegno più deciso da parte di Cina e Russia, ma finora così non è stato. In questo momento in cui Trump parla di tregua e pace, bisogna aspettare e vedere come si evolveranno gli eventi. Spesso queste dichiarazioni aprono spazi di speranza, ma la situazione resta molto complessa e delicata. Sarà fondamentale osservare le mosse dei vari attori coinvolti per capire se davvero ci sarà un cambiamento concreto.

ripassate la storia, paghiamo un prezzo alto per la libertà e sovranità di tutta l’Europa “

L’unica presenza tangibile dell’Iran in Ucraina sono gli Shahed (droni). Iran non esporta più bei tappeti o deliziosi pistacchi, ma i droni-kamikaze che la gente ormai ha imparato a riconoscere quando si avvicinano alle case per poi esplodere

di Hana Namdari

Marina Sorina, nata a Kharkiv (Ucraina) nel 1973, dal 1995 vive in Italia, dove si è laureata nel 2004 in Lingue e letterature straniere presso l’Università di Verona. Nel 2009 ha conseguito un dottorato di ricerca in letterature comparate presso lo stesso Ateneo. Dal 2008 abita nel quartiere di Veronetta (sarà un caso che i colori di Verona siano quelli della bandiera ucraina, cioè giallo e azzurro?) che considera “casa mia e al quale ho dedicato il mio secondo libro. Dal 2012, dopo aver passato un esame impegnativo, lavoro come guida turistica. Dal 2014 al 2022 facevo parte del direttivo di “Malve di Ucraina” APS, l’associazione che riunisce la comunità ucraina veronese presso Centro per le donne migranti “Casa di Ramia”. Ero impegnata negli aiuti umanitari all’Ucraina, nei progetti rivolti alla diaspora ucraina in Italia, assistenza ai profughi, traduzioni letterarie, organizzazione delle manifestazioni, eventi culturali. Fra il 2022 e 2024 sono stata candidata alle elezioni municipali, politiche ed europee con Più Europa.

Sono autrice di diversi racconti pubblicati nelle miscellanee di scrittori migranti e di due libri di narrativa (Voglio un marito italiano, Punto d’incontro ed., 2006; Storie dal pianeta Veronetta, Tra le righe ed., 2018). Negli ultimi anni mi sono dedicata alla traduzione letteraria dall’ucraino, pubblicando due volumi: le poesie di Oksana Stomina (Lettere non spedite, Gilgamesh Ed.,2023) e le prose brevi di Illia Iliukha (Le mie donne, Mezzelane ed., 2024)”.

Marina, la guerra come ha cambiato la tua vita quotidiana?

Il primo cambiamento è avvenuto a fine autunno del 2013, quando sono andata a Kyiv per partecipare alla protesta di massa in piazza d’indipendenza, descritta magistralmente nel libro di Marcy Shore “La notte ucraina”, tradotto di recente dalla prof. Olivia Guaraldo (Castelvecchi ed., 2025). Quella manifestazione pacifica e popolare, durata mesi, ha determinato un cambiamento epocale nella politica ucraina, da un lato lanciandola verso l’integrazione europea, ma a prezzo di veder invase due delle regioni più importanti: Donbas e Crimea. Dopo quella esperienza mi sono avvicinata alle donne ucraine che frequentavano il centro culturale “Casa di Ramia”, e ho cominciato a collaborare con loro per la promozione della identità ucraina.

Dopo l’inizio della invasione russa su larga scala, a fine febbraio del 2022, la mia vita è cambiata completamente. Non avevo tempo per le faccende quotidiane o per la mia salute. C’era una emergenza umanitaria alla quale dovevamo rispondere. Certi giorni non mangiavo nemmeno, e questo stato di massima mobilitazione era comune alla maggior parte delle mie amiche. La notte mi svegliavo prima dell’alba, all’ora in cui cominciavano a bombardare la mia città, come se fossi sintonizzata. La prima cosa la mattina era vedere quali città fossero cadute, quali resistessero. Ma c’era anche un lato positivo: sono… dimagrita di colpo, ho conosciuto tante persone meravigliose e ho cominciato a parlare spesso l’ucraino, per rispetto dei profughi con i quali avevo a che fare. È cambiata radicalmente anche la mia vita lavorativa: ho cominciato a lavorare anche in lingua ucraina, oltre che in italiano ed inglese. Con il passare del tempo è tor-

nata maggiore calma, anche se l’abitudine di svegliarsi presto e controllare subito il notiziario è rimasta.

C’è qualcosa che ti manca particolarmente della tua vita “prima”?

Mi manca la fiducia nell’umanità. La guerra ha tolto il velo di illusioni, facendo vedere cosa valgono le persone alla prova dei fatti. Prima pensavo che la nostra società europea fosse basata su leggi giuste, scritte o non scritte, ispirate ai principi di solidarietà, giustizia, libertà.

Ora, visto come reagiscono i governi e i semplici cittadini alle sfide lanciate da tante dittature, mi viene il dubbio che questi valori siano veramente compresi dagli europei. Il segnale d’allarme suona chiaro e forte, il sangue scorre a poca distanza da noi, e la gente continua a dormire, ovvero vivere la propria vita senza rendersi conto del pericolo incombente.

Mi aspettavo maggiore attenzione da parte degli ambienti preposti a sensibilizzare la società, ad esempio, dalle femministe. Stranamente, non si sono mobiliate più di tanto per la guerra in Ucraina, dove le donne subiscono violenza sistematica da parte dei militari russi, ma ricoprono anche ruoli importanti all’interno dell’esercito.

Un’altra cosa che mi manca, e che spero di poter ritrovare dopo la vittoria, è la possibilità di viaggiare liberamente in Ucraina. È il paese più grande d’Europa, ricco di meraviglie storiche e naturali e di città-gioielli come Odessa e Lviv, per non parlare di Kyiv, la capitale plurimillenaria. Erano e restano, nonostante le ferite evidenti, città affascinanti e con ricca offerta culturale. Mi dispiace tanto di non aver dato abbastanza attenzione alle città meno note ma importanti, come Mariupol, mutilata in modo da essere ora irriconoscibile nei primi mesi della invasione e ormai irraggiungibile.

È molto forte la nostalgia della Crimea, dove passavo le vacanze estive con la famiglia negli anni nell’infanzia. Per me era un luogo dell’anima, che non potrò rivedere finché non tornerà sotto l’ala ucraina.

Hai familiari o amici ancora in Ucraina? Come stanno affrontando tutto

questo?

I miei genitori vivono sempre a Kharkiv, a distanza di 20 secondi di volo per i missili russi. Hanno avuto varie occasioni per poter andar via, ma non hanno mai voluto fare. Non è questione di eroismo, piuttosto di fatalismo: se deve succedere qualcosa di brutto, succederà. Non vogliono lasciare la propria casa, gli affetti e le abitudini di una vita. Guardano gli eventi bellici con rassegnata serenità. Entrambi conoscono bene la storia e sanno che la pace è solo una breve parentesi fra le guerre. Se capita di trovarsi in guerra, bisogna continuare a vivere e restare umani, anche se la tua vita è in costante pericolo.

Anche i miei amici, per la maggior parte non hanno voluto espatriare. Alcuni l’hanno fatto nei primi mesi e poi sono tornati a casa. Per molti di loro conta di più essere a casa che in sicurezza. È una questione esistenziale: cedere alla prepotenza o affrontarla a testa alta? Fuggire per proteggersi o rischiare la vita ma restare coerenti con le proprie idee? Ciascuno fa la scelta in accordo con le proprie idee e forze.

Anche solo restare a vivere in Ucraina, contribuendo all’economia, mantenendo viva l’economia e la cultura, a mio avviso, è un atto eroico. Fra i miei amici rimasti in Ucraina molti si sono dedicati al volontariato, a sostegno dell’esercito e dei ceti vulnerabili. Ma c’è anche chi ha fatto un passo più deciso e si è arruolato nell’esercito, lasciando in sospeso carriera e famiglia. Alcuni di loro sono stati gravemente feriti e sono tornati a casa; altri non torneranno mai perché sono stati uccisi.

Secondo te, come si sente oggi il popolo ucraino? È più arrabbiato, più unito, più stanco…? Non posso parlare per tutto il popolo, posso però riassumere gli umori dei miei amici, cioè della parte attiva e patriottica della società ucraina. L’aspirazione alla vittoria e alla giustizia rimane forte, come anche l’idea del destino comune, dell’unità del popolo (inteso sempre non in senso meramente etnico, ma come comunità residente su un certo territorio). Nessuno vuole arrendersi, cedere territori ecc. I russi credono che i loro attacchi potranno scoraggiare

e opprimere i civili, ma in realtà ottengono l’effetto contrario e aumentano la repulsione e la volontà di rivalsa. La rabbia nei confronti dei nemici è tanta, ma non meno diffusa è l’amarezza nei confronti di chi fra i nostri alleati avrebbe potuto risolvere la situazione tempo fa, fornendo aiuti adeguati, sia militari che diplomatici ed economici, ma ha preferito temporeggiare, protraendo la guerra e dissanguando l’Ucraina.

Il cosiddetto “mondo occidentale”, fortemente idealizzato dagli ucraini, non ha mantenuto né gli obblighi legali del Memorandum di Budapest, né gli impegni presi in questi ultimi anni. Ora, in questi giorni con la minacciata defezione degli USA, se verrà confermata, l’Ucraina sarà privata anche delle armi difensive promesse, arrivate fino in Polonia. Questa decisione di Trump lascia il paese esposto alla crudeltà dell’esercito russo, che non ha tardato ad intensificare gli attacchi.

Che cosa si dice tra la gente comune sulla situazione attuale? C’è fiducia nel governo?

C’è fiducia nel governo fra quelli che lo hanno sostenuto fin dall’inizio, ovvero il 75% degli elettori; c’è, come sempre, lo scetticismo da parte dell’opposizione. Ciò che unisce entrambi gli schieramenti è, però, il desiderio di resistere all’invasore. Il governo non è il punto nodale della situazione: si fa e si disfa. Quel che conta è che i cittadini, a prescindere dalla propria etnia, fede o lingua madre, vogliono difendere la propria terra dalla barbarie russa. Sappiamo, per esperienza storica e per le testimonianze recenti dai territori occupati, che agli sconfitti sarà riservato il trattamento di cancellazione fisica e identitaria, più amaro della morte. Per questo la gente vuole ancora combattere, nonostante la stanchezza e il dolore.

I media ucraini danno un’immagine realistica della guerra o senti che qualcosa viene nascosto?

In Ucraina la verità è difficile da nascondere, perché le notizie sulla situazione reale ti arrivano direttamente dagli amici che combattono sul fronte o vivono nelle città colpite. La guerra impone tempi brevi sia

di diffusione che di fruizione delle notizie, questo fa passare in secondo piano i giornali e la TV, che hanno subito una sorta di “aggregazione forzata”.

Per agevolare e sintonizzare il lavoro di singole stazioni, nel 2022 è stata imposta dal governo la “maratona televisiva”, giustamente criticata per mancanza di libertà d’espressione. I singoli canali smettevano la propria programmazione indipendente e contribuivano invece a turni al palinsesto unico. L’intenzione era buona: la realtà della guerra è tragica, rivedere sullo schermo gli orrori che hai già visto dalla propria finestra creerebbe un trauma che danneggia l’animo più fragile, soprattutto quello dei minori. Per questo il governo ha cercato di offrire un mix di notizie in cui i fatti difficili possano essere bilanciati dalle notizie rassicuranti.

Ma in fondo non ha grande importanza. Gli adulti traggono informazioni dai canali social e dagli amici. Se a Kharkiv sarà colpito un palazzo, lo saprò nel giro di mezzora, pur stando in Italia, perché da un lato ne scriveranno i testimoni oculari, dall’altro la notizia sarà confermata dai canali municipali, dei servizi di emergenza che rifletteranno l’accaduto, mentre per l’analisi più approfondita arriverà il commento di un esperto di mia fiducia sul canale YouTube qualche ora dopo.

Com’è cambiata la vita nelle città ucraine che non sono in prima linea?

Va detto che non esistono in tutta l’Ucraina zona sicure: l’assenza di difese antiaeree espone tutto il paese alla furia omicida dei vicini. Eppure, essendo il paese più grande d’Europa, l’Ucraina è così estesa, che nella maggior parte delle regioni la vita può proseguire in modo normale nelle zone non occupate e lontane dal fronte. Ci sono poi alcune isole felici difficili da colpite perché troppo vicine al confine con i paesi NATO o nascoste nelle valli montane.

Eppure, anche laddove la vita scorre in apparenza tranquilla, con bambini che giocano, studenti che vanno a scuola, caffè pieni di gente, la guerra si palesa in più modi. A livello di architettura, si trovano inevitabilmente finestre spaccate dai raid aerei e ricoperte con il compensato. A livello umano, la guerra ha portato in molte città nuovi abitanti, fuggiti dai territori occupati, che cercano di ricostruire faticosamente la propria esistenza. La loro presenza significa nuova manodopera qualificata e grande richiesta di alloggi nuovi, quindi, uno stimolo per l’economia. Un secondo gruppo, invece, è sottratto alla normalità: si tratta di militari in licenza o di reduci. Rispetto ai tempi di pace, si vedono molto più spesso uomini in uniforme, di tutte le età.

Tu come vedi il futuro dell’Ucraina?

L’Ucraina deve uscire vittoriosa da questa guerra, ripristinare la propria integrità territoriale, entrare nella comunità Europea e dedicarsi a ciò che meglio sa fare: sviluppo economico, creativo, culturale. Ci vorranno decenni per guarire le ferite di guerra: sminare i campi e i boschi, riparare i danni al patrimonio architettonico ed industriale, stabilizzare l’economia, compensare le lacune demografiche causate dalla morte dei giovani e dal calo di natalità. È essenziale anche processare i criminali di guerra russi, in un processo internazionale che faccia giustizia sia per vertici che per i singoli esecutori, e il tribunale istituito di recente è il primo passo verso quel processo.

C’è ancora speranza, o prevale la paura?

La paura non è mai stata un sentimento prevalente in Ucraina in questi anni, tanto meno la provo io che vivo nella sicurezza dell’Italia. Non ci mancano le emozioni negative: il dolore, la stanchezza,

l’offesa, il disgusto, l’incredulità di fronte al tradimento di chi si dichiarava “fratello maggiore” e poi ha invaso per depredare, violentare e uccidere. Dopo le notti insonni aumenta sempre il tasso di rabbia verso gli esseri disumani che bombardano le città inermi, che si trasforma in energia positiva che ci spinge a donare, a sostenere l’esercito e l’economia ucraina, a fare ciò che possiamo, ciascuno nel proprio ambito. Ma la fiducia nella vittoria della giustizia rimane il sentimento dominante, rafforzata dal rifiuto totale e profondo del “mondo russo”.

Se potessi decidere tu, che tipo di Ucraina sogneresti dopo la guerra?

L’Ucraina già prima dell’invasione era molto vicina al mio ideale. Era un paese giovane, ricco di risorse umane e naturali, molto ambizioso, indipendente, multietnico, tollerante, lanciato verso l’integrazione europea. Tornando a trovare i miei, ogni estate la trovavo migliorata: nuovi quartieri residenziali, nuovi centri commerciali, le stazioni ferroviarie e i vecchi parchi rinnovati. Molti servizi erano digitalizzati e in molti ambiti l’Ucraina era più moderna ed accessibile dell’Italia.

L’Ucraina voleva scrollarsi velocemente di dosso secoli di colonialismo, il grigiore sovietico, la corruzione dei primi anni dell’indipendenza. Ciò che mancava negli anni di forte crescita economica era un po’ di pragmatismo. Pochi si rendevano conto del pericolo incombente, si sperava di riuscire a restare in bilico fra la civiltà europea e la dittatura russa. Alcuni politici insistevano sul potenziamento dell’esercito e sull’indipendenza energetica dalla Russia, cercavano di recuperare la memoria storica e rafforzare l’identità nazionale, ma non venivano ascoltati dalla maggioranza. Il risveglio è stato brutale e doloroso per tutti, anche per quelli che avevano promosso la smilitarizzazione o sminuivano l’importanza dell’uso della lingua ucraina in ambito ufficiale. I missili non badano molto alle idee della gente, quando colpiscono un condominio, facendolo crollare addosso agli abitanti.

Cosa pensi che il mondo (in particolare l’Europa) dovrebbe fare di più

per aiutare l’Ucraina?

Basterebbe essere sinceri e realistici, ed agire di conseguenza, lasciando da parte profitti economici e mancanza di coraggio.

L’Ucraina è lo scudo della democrazia europea, sta pagando un prezzo altissimo anche per la libertà e sovranità dell’Italia e di tutta l’Europa. Se cadrà, nessuno potrà più fermare l’espansione della Federazione Russia che si mangerà con gran piacere i paesi Baltici, la Moldova ecc., imponendo ovunque la propria influenza ideologica e politica. Permettere alla Russia di invadere un paese sovrano e rimanere impunita creerà un precedente capace di sovvertire l’ordine mondiale, cancellando l’Europa dalla mappa delle potenze mondiali e lasciando il gioco ai tre paesi più grandi. Se il “mondo” vuole mantenere la propria esistenza benestante e sicura, deve svegliarsi e sostenere l’Ucraina, con azioni concrete e non solo con parole altisonanti. È un favore che farebbe a se stesso, e non solo agli ucraini.

Che cosa diresti oggi a chi vive lontano dalla guerra e magari non capisce davvero cosa succede lì?

La prima cosa che pregherei di fare è: ripassate la storia, per favore! Andate a vedere a cosa ha portato il compromesso di “appeasement”, scelto dai diplomatici europei dopo l’annessione dei Sudeti dalla dittatura tedesca. Leggete ancora degli orrori della guerra che si svolgeva proprio dove ora vivete in pace, garantita dall’Alleanza Atlantica. Senza quella, l’esercito italiano non sarà in grado di difendervi. Quando leggete delle proteste contro il riarmo, ricordatevi che anche le città italiane erano bombardate. Possono ancora esserlo, se si lascia il paese senza difese e se si cerca di saziare il drago di una dittatura in espansione, facendogli “inghiottire” altri territori, soprattutto i pezzi ghiotti come l’Ucraina.

Per uscire dalla catastrofe in passato c’è voluto l’intervento militare, e poi economico, degli americani. Ora, quando il loro governo ha subito un’involuzione e dichiara di non interessarsi più alla difesa del vecchio continente, chi ci penserà, nel caso di bisogno?

La seconda cosa è ancora più semplice: informatevi dalle fonti primarie. Parlate con gli ucraini se volete sapere come vanno le cose davvero. Leggete le ricerche degli ucrainisti italiani, i giornali internazionali, ascoltate i canali ucraini, che spesso hanno la traduzione in inglese. Non fidatevi dei finti specialisti che nascono come funghi dopo ogni emergenza. Non lasciate distogliere la vostra attenzione dal conflitto più sanguinario e duraturo in corso sul nostro continente. È quello che ci tocca da vicino.

Come reagisce la diaspora ucraina in Italia alla guerra?

Gli ucraini sono la quinta comunità straniera più numerosa in Italia, dopo i romeni, gli albanesi, i marocchini e i cinesi. In tre decenni di presenza, la diaspora si era organizzata tramite parrocchie, scuole ed associazioni locali, che si occupavano soprattutto della comunità già presente nel territorio. Feste, concerti, eventi culturali e la raccolta degli aiuti umanitari erano gli ambiti prevalenti.

Dopo il febbraio 2022 sono nate numerosi nuovi gruppi ed è cambiato il vettore di aiuti. La priorità erano l’accoglienza dei profughi e il sostegno all’Ucraina. Le associazioni ucraine si sono date da fare, ciascuna nella propria città, a supplire alle esigenze che non copriva lo stato italiano o quello ucraino. Ad esempio, l’integrazione dei nuovi arrivati, che nei primi mesi avevano bisogno di tutto, a partire dall’alloggio e dai documenti, che aprivano la strada verso il lavoro, la sanità e la scuola. Anche un semplice abbraccio in stazione, una bottiglia d’acqua, un pernottamento al sicuro potevano fare la differenza nello stato psicofisico di chi fuggiva dalla guerra.

Un altro tema molto sentito è quello del contrasto alla propaganda russa tramite eventi culturali ed informazione corretta e la denuncia dei casi più eclatanti di manipolazione dei fatti da parte dei sostenitori italici del paese terrorista. Da quest’anno una ventina di associazioni del Nord-Est e del Sud si sono unite in una rete, la Network Associazioni pro-Ucraina, salendo così di livello per poter organizzare insieme più eventi di informazio-

ne e beneficenza. È importante avere una voce rappresentativa, che possa aiutare la società civile italiana a capirci meglio.

Secondo te, la guerra ha rafforzato o cambiato il senso di identità nazionale?

Direi che la guerra ha amplificato il segnale, ma il senso è rimasto lo stesso di prima. L’Ucraina è la terra di donne e uomini liberi, indipendenti, creativi, attaccati alla propria casa, alla propria terra, pacifici ma pronti a difenderla ad ogni costo. Siamo stati oppressi per secoli ma siamo riusciti a mantenere la nostra propria identità tramite la cultura e l’arte, tramite i contatti diretti con l’Europa. Va specificato, che l’identità ucraina è multietnica e al giorno d’oggi include con orgoglio la presenza tartara, ebraica, armena, greca ecc. Solo per fare due esempi: nel governo attuale, il presidente è un ebreo che perso parenti nella Shoa, mentre il ministro della difesa è tartaro di Crimea, nato in Uzbekistan dove il governo sovietico aveva deportato i suoi genitori.

Ciò che è cambiato con l’invasione russa è il risveglio delle coscienze delle persone comuni, che una volta preferivano badare solo al proprio orticello senza porsi domande esistenziali. Ora non è più possibile.

Ci sono poesie, canzoni e simboli che oggi per gli ucraini hanno un significato ancora più forte? Ci sono ovviamente anche poesie e canzoni, ma sono così tante che ci vorrebbero pagine e pagine per spiegarle, al pubblico generale mancano i riferimenti culturali per capire velocemente di cosa si tratta.

Ci sono anche tanti simboli, barzellette, meme, personaggi della cultura di massa legati alla guerra, ma appunto dovrebbe essere un lungo articolo solo su questo, illustrato da tante immagini.

Il primo, e il più evidente simbolo, comunque, è quello dei colori della bandiera nazionale: giallo e azzurro. Molti ucraini scelgono questi colori come segno distintivo. Un fiocco sulla borsa, un braccialetto sul polso, un adesivo sul telefono, una collanina ti aiutano a identifi-

carti come appartente al popolo ucraino.

Un altro elemento importante è l’abbigliamento, e non si tratta solo di magliette o felpe con stampe patriottiche, di cui abbiamo di solito una collezione. Il capo più prezioso è la vyshyvanka, ovvero la camicia tradizionale ricamata, di solito a punto croce, preferibilmente a mano. Questa camicia, maschile o femminile, estiva o invernale, spesso passa in dono dai padri ai figli. Chi non ha questa fortuna se la compra nei negozi specializzati o al mercato dalle artigiane ricamatrici.

C’è anche una festa dedicata alla vyshyvanka che cade il 21 maggio. Quel giorno la indossano tutti: per strada, negli uffici, nelle scuole. Ciascuno può scegliere i colori e i decori che più piacciono. L’infinita varietà dei disegni da ricamare fa sì che non sia mai noiosa. La tradizione lascia spazio alla creatività dei designer. In questi ultimi anni indossare la vyshyvanka per gli eventi solenni o familiari è ormai la regola.

Molti in Europa vedono l’Iran come complice dell’aggressione russa per via dei droni. In Ucraina, la gente vede con favore l’indebolimento dell’Iran, oppure c’è preoccupazione per l’allargamento del conflitto in Medio Oriente?

Il vettore di sviluppo dell’Ucraina moderna è diametralmente opposto all’ideologia dello stato islamico. Purtroppo, l’attualità oscura la millenaria cultura dell’Iran, cancella il fascino delle sue città storiche e della sua natura. I rapporti erano tesi già dal 8 gennaio 2020, quando l’Iran ha abbattuto un aereo civile ucraino, causando la morte di 176 persone. E sono ancora più tesi ora, quando l’unica presenza tangibile dell’Iran in Ucraina sono gli Shahed (droni). Iran non esporta più bei tappeti o deliziosi pistacchi, ma i droni-kamikaze che la gente ormai ha imparato a riconoscere dal caratteristico rumore che fanno quando si avvicinano alle case per poi esplodere. Il regime autoritario che attualmente governa l’Iran è amico del regime russo, e quindi per forza nemico degli ucraini.

Come stai tu davvero, essendo una donna ucraina e soprattutto come

La prima “Processione della vyšyvanka” di Zaporoghi alla celebrazione del 500º anniversario dei cosacchi di Zaporižžja nel 1990

attivista? Perché spesso dietro la forza c’è molto dolore nascosto. Credo questa domanda sia troppo personale, per rispondere dovrei menzionare tutte le parti della mai identità, ti do comunque una risposta generale, perché è sbagliato partire con una nota negativa e/o autocelebrativa.

Sto bene perché la mia coscienza è a posto. So che ho sostenuto la causa giusta

e che ho fatto del mio meglio, in modo concreto, per aiutare la gente che aveva bisogno d’aiuto in quel momento. Nello stesso tempo, c’è una certa amarezza. Il volontariato non può risolvere i problemi globali, può solo tappare i buchi in attesa che intervengano le strutture ufficiali che hanno il potere reale nel nostro mondo. Se dopo anni vedi che lo stato non fa ancora ciò che ci si aspettava che facesse, subentra la delusione. Ci aspet-

tavamo una risposta più duratura e seria anche da parte della società civile, da parte dei mass media, ma poi ci siamo resi conto che se non ci pensiamo noi stessi con i nostri amici, non ci penserà nessuno. Questo riguarda sia la difesa degli interessi del nostro paese d’origine in senso più ampio che il benessere degli ucraini immigrati in Italia.

E magari anche del mondo libero…

LagiornalistaUcrainaMariannaSoronevych

di Fulvio Cavallari

Marianna Soronevych, giornalista ucraina e direttrice di Gazzeta Ukrainska, il principale giornale in lingua ucraina per la diaspora in Italia, dal 2006, Marianna è un punto di riferimento per la comunità ucraina residente nel nostro Paese. In questa conversazione a cuore aperto, ci parla del ruolo dell’informazione in tempo di guerra, della resistenza del popolo ucraino, del peso della propaganda russa, del sostegno dell’Unione Europea e delle prospettive per una pace giusta e duratura.

Un’intervista che non si limita all’analisi geopolitica, ma che ci restituisce anche il volto umano, se così lo si può definire, della guerra, visto attraverso gli occhi di una giornalista che, da Roma, continua a difendere la verità sul suo Paese.

Grazie Marianna per aver accettato l’invito di ViPiu.it per questa intervista. Dove vive e che lavoro fa? Vivo in Italia da oltre vent’anni. Mi sono trasferita a Roma e, con il tempo, posso dire di sentirmi un po’ ucraina e un po’ romana. Dal 2006 dirigo “Gazzeta Ukrainska”, il giornale dedicato alla comunità ucraina in Italia. All’inizio era

un’edizione cartacea: in quegli anni, quando Internet non era ancora diffuso, rappresentava l’unica possibilità per gli immigrati ucraini di ricevere notizie aggiornate e informazioni utili – in lingua ucraina – sulla legislazione in materia di immigrazione e sul diritto del lavoro italiano.

Oggi la testata si concentra sull’edizione online. Creo contenuti per il nostro sito http://www.gazetaukrainska.com/ e gestisco attivamente i canali social. “Gazzeta Ukrainska” continua a essere una fonte autorevole d’informazione per la comunità ucraina residente in Italia.

Può spiegare ai nostri lettori l’origine storica del conflitto Russo Ucraino? È una domanda difficile da spiegare in poche righe. La Moscovia (Granducato o Gran Principato di Mosca) è nata secoli dopo la Rus’ di Kiev (sorta verso la fine del IX secolo in parte del territorio delle odierne Ucraina, Russia europea, Bielorussia, Moldavia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia orientali e considerata il più antico Stato organizzato slavo-orientale, del quale Kiev fu la capitale), eppure ancora oggi tenta di appropriarsi della storia e della cultura ucraina. Nel corso dei secoli, la Russia ha occupato l’Ucraina in diverse fasi storiche e, ancora oggi, pretende che quei territori le appartengano di diritto.

La propaganda russa, per giustificare l’invasione in corso, diffonde teorie pseudo-storiche, arrivando persino a sostenere che l’Ucraina, come Stato indipendente, non sia mai realmente esistita. A mio avviso, l’unica radice storica di questa guerra è la natura imperialista della Russia. Tuttavia, nel diritto internazionale non contano le ricostruzioni storiche di parte,

ma le costituzioni e gli accordi ufficiali. Nel 1994, la Russia – insieme a Stati Uniti e Regno Unito – ha firmato il Memorandum di Budapest, impegnandosi a garantire la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, in cambio della sua adesione al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Invece, ha violato quell’impegno, dando inizio a una guerra su larga scala contro l’Ucraina.

Ricorda i primi momenti dell’invasione? Come avvenne?

La Russia ha dato inizio all’invasione nel cuore della notte del 22 febbraio 2022, alle tre. La sera prima avevo sentito i telegiornali italiani annunciare lo stato di guerra. Ho subito chiamato amici e parenti in Ucraina, e abbiamo parlato a lungo della possibilità di un conflitto. Non tutti credevano che potesse davvero accadere.

Nonostante l’annessione illegale della Crimea e la guerra nel Donbas avviata nel 2014, molti ucraini non immaginavano che il conflitto si sarebbe esteso a tutto il Paese… Finché le bombe non hanno iniziato a esplodere.

Come reagì il suo paese?

Le persone hanno mostrato fin da subito una resilienza incredibile. Mentre le ma-