Film documentario di Link Video di Franco Albanelli sui giochi del tempo passato, rappresentati da ragazzi in costume d'epoca con spiegazioni pratiche per poterli ricostruire (clicca qui).

Una raccolta di testimonianze che diventa un patrimonio indimenticabile da consegnare alle generazioni future per riscoprire la nostra storia e non dimenticare le nostre tradizioni.

Il film racconta la storia di come giocavano una volta i bambini, quelli che per avere un giocattolo lo dovevano per forza costruire, con scarti del legno, sassi o tappi di bottiglia, tutto andava bene.

Con un po' di inventiva e qualche consiglio si riusciva a dare valore a qualcosa che valore non aveva più.

Erano i tempi delle corti e delle contrade, dove qualsiasi strada polverosa era il luogo ideale per trovarsi con gli amici, quelli a cui mostrare le cicatrici sulle ginocchia, conseguenza di una sfida a saltamussa o a scalon.

Il film-documentario inizia con la citazione della poesia di Severino Chiarello Monforte che alla cultura paesana e agli oggetti della tradizione contadina è sempre stato molto legato.

Recitata da Tiberio Bicego, interpreta anche vecchie filastrocche della cultura orale vicentina. Quindi si passano in rassegna 36 giochi a ognuno dei quali è associato un disegno stilizzato, una descrizione e infine una rappresentazione filmica gi-

rata per le contrade di San Germano dei Berici, un paese che ancora oggi porta intatti i segni di quella cultura che si è andati a rievocare, grazie all'interpretazione fornita da alcuni ragazzi sotto la direzione artistica di Roberto D'Alessandro e con i costumi di Mariangela Gabrieli della compagnia teatrale "Il mondo alla rovescia".

Il tutto commentato da chi quei giochi li ha vissuti davvero, e da queste testimonianze si respira il profumo dell'infanzia in contrada, dove, con poco, ci si divertiva tanto: il film è anche una sorta

di manuale di istruzioni in cui si può capire come costruire una trottola o una fionda, andando così a costruire una sorta di libro dei ricordi.

CASE BEGGIONI

S. Germano dei Berici (VI)

Ctr. S. ANTONIO

S. Germano dei Berici (VI)

CA' LARGA

S. Germano dei Berici (VI)

Ctr. Parlati

Recoaro Terme (VI)

Ritratti di protagonisti

L’analisi biografica a orientamento filosofico: a Vicenza un analista “fuori schema”, uno dei 4 in Veneto, guida gli “analizzanti” a guardarsi dentro, tra filosofia, biografia e tarocchi

Federica Zanini

Sul tavolino di un bar, manuali scientifici e tarocchi. Il fiuto (e la curiosità) del giornalista ed ecco catturata la preda. Prima di scoprire che la preda, felice, saremmo stati noi, abbiamo avvicinato uno dei quattro analisti biologici a orientamento filosofico del Veneto. Le carte esoteriche non ingannino: niente sortilegi, solo connessione e complicità immediate. Attraverso cui questa analisi insegna a smettere di incolpare gli altri per il nostro disagio, a imparare che cosa dice di noi la nostra rabbia e a ricostruire la nostra narrazione (e la nostra vita).

Quello che cerchiamo di raccontare con i nostri ritratti sono i personaggi. Questa volta, ho incontrato semplicemente una PERSONA. Una gran bella persona, la cui forza - insieme alla passione - è proprio la semplicità. Intesa come naturalezza. Niente titoli roboanti, niente curriculum altisonanti, niente politica e, parole sue, niente “eccessivi narcisismi”. Andrea De Pasquale, vicentino amante dei viaggi non solo interiori, è un analista biografico a orientamento filosofico.

Dopo aver incontrato i miei vari interlocutori nel brusio dei bar (dove appunto il nostro direttore ha scovato Andrea, immerso tra le sue carte, intese come documenti ma anche come tarocchi) o nell’intimità delle loro case, eccomi completamente avvolta e accolta dalla serena pace

Andrea adora i viaggi, non solo nella mente, e parla diverse lingue perché gli aprono nuovi mondi, altre culture

del suo studio di analisi. Il lettino c’è, ma serve agli altri operatori di questa “casetta del benessere”, preannunciata da un giardinetto e un favoloso glicine, dove si praticano anche olistica, shiatsu, ayurveda, fisioterapia, riflessologia, osteopatia e psicoterapia. Ma soprattutto, qui non si parla di quell’analisi lì, quella che si vede nei film e che alimenta l’antico pregiudizio sui cosiddetti strizzacervelli. Andrea i cervelli non li strizza, li stimola.

Scalzi (regola lasciata in eredità dal Covid, in realtà estremamente liberatoria), Andrea e io ce ne stiamo comodamente seduti, anche un po’ sbracati a dire il vero, in due poltrone, una di fronte all’altra. Sul tavolino, rieccoli, un mazzo di tarocchi e altre carte. Andrea è persino un po’ in imbarazzo. Forse, anche lui vittima dell’immaginario collettivo,

ha pensato (con timore) all’intervista classica e confessa: “Non sono abituato a essere ascoltato, io sono più bravo ad ascoltare”. E qui, lo scoprirò a brevissimo, sta l’intera chiave della sua analisi.

Gli pongo un paio di domande per sciogliere il ghiaccio (anche se in questa stanza, in un gioco di silenzio, luce e serenità, di tutto si può parlare, tranne che di ghiaccio) e poi lo lascio andare a briglia sciolta.

Come sei arrivato a trovare il tuo posto nella vita? Il tuo curriculum si recupera facilmente in internet ma quei paroloni anche un po’ criptici stridono con la persona semplice, genuina che ho davanti… (sorride) Mi sono laureato a Padova in scienze della formazione (ndr: e anche oggi tiene corsi), a Mestre in psicologia e poi la vera svolta è venu-

Ritratti di protagonisti

ta con Sabof (ndr: Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico, che riunisce analisti biografici a orientamento filosofico già attivi, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, psicoanalisti e altri professionisti della cura che abbiano comunque svolto una approfondita esperienza di analisi personale) a Milano. Ci sono arrivato “per affetto”, perché un caro amico ne faceva parte e ho avuto la conferma di un percorso che era già in atto in me, un modo diverso di concepire la cura: andare oltre il dato clinico, in favore di un lavoro su di sé. Non la fuorviante ricerca di una “colpa” esterna al nostro disagio, ma imparare a viverlo e gestirlo per dare un senso e un’opportunità alla propria vita.

Dici poco. Sembrerebbe una ricetta semplice e invece siamo bravissimi a complicarci la vita…

Sbagliamo prospettiva. Siamo proiettati verso l’esterno, guardiamo a come gli altri ci vorrebbero, riteniamo gli altri responsabili di quello che siamo e montiamo rabbia, la voglia di farla pagare a qualcuno. L’altro non deve essere un capro espiatorio, semmai qualcuno con

cui condividere il nostro percorso interiore, pur mantenendo la propria individualità. Nell’era dei social tutti si sentono in diritto di propinare ricette, che non guastano, per carità, ma sono una scorciatoia. Nessuno si concentra mai sul processo, perché è faticoso. Guardarsi dentro non è facile, in due invece scatta un processo alchemico.

È questa l’analisi biografica a orientamento filosofico? A chiamarla così è stato il mio grande maestro, Romano Màdera (ndr: fondatore di Sabof), grande promotore della filosofica come stile di vita, sulle orme di Pierre Hadot. In questa declinazione la filosofia diviene non tanto uno studio accademico, bensì una pratica di consapevolezza continua, un esercizio spirituale volto a scorgere le pretese dell'io, a smascherare la ricerca spesso inesausta del capro espiatorio. L’obiettivo dell'Abof è quello di ricostruire una narrazione di sé, che non può prescindere dalla propria biografia, in cui cercare i nessi, creare connessioni, individuare il cardine con la storia, non solo la propria. La possibilità, o meglio il tentativo, di fare convivere i sensi, non-sensi e controsensi che si intrecciano nell'esperienza umana. Prima di raccontarci, insomma, dobbiamo fare i conti con il modo in cui siamo stati raccontati, finché alla fine tutto torna.

Adesso vai libero, spiega tu come funziona il tuo lavoro nel concreto… (sollievo sul volto) Innanzitutto non è un lavoro, ma una sorta di arte. Gli studi sono stati essenziali, ma è

qualcosa che avevo dentro, una forte propensione, un bisogno. Il bisogno di trovare (e aiutare a trovare) la risposta giusta, che appunto è dentro di noi, non all’esterno. Come dicevo prima, la relazione è indispensabile per potersi narrare. Ecco perché qui non esistono pazienti, ma analizzanti. L’analista è un compagno di analisi. Il suo presunto sapere è funzionale all’analizzante, perché si apra e riesca a sentire la vita. Qui non si interpreta, non si influenza, si aiuta a schiudersi. Il nostro tipo di analisi diventa trascendente: si va oltre l’io per accedere a un’esperienza dell’io più ampia, che possa contemplare anche i cosiddetti doppi impresentabili, ovvero gli aspetti temuti e non accettati di sé. Insomma, il nostro compito è semplicemente, si fa per dire, agevolare il pensiero altro, aiutare ad aprire gli interstizi.

Tu la racconti così, con naturalezza, ma non credo sia una passeggiata… A fine giornata ti porterai dentro un bagaglio ingombrante di emozioni!

Esatto. L’introspezione è una cosa seria e passa attraverso un’esperienza di dolore profondo. Un dolore che è contagioso. Io però mi ritengo fortunato, perché - come diceva Terenzio - nulla di ciò che è umano mi è estraneo. Di fatto il mondo non gira così, ma in un certo senso dovrei quasi essere io a pagare chi si rivolge a me… Quello che faccio mi accresce e in effetti, dagli esordi come analista una quindicina d’anni fa, l’esperienza mi ha portato non solo a vincere l’ansia da prestazione iniziale, ma a trovare la mia via, il mio modus e oggi sono libero da schemi, non ho le maschere della convenzione e con i miei compagni di analisi riesco a ridere, piangere e un sacco di altre cose che sui manuali non ci sono. Faccio quello in cui credo, senza scorciatoie né per l’analizzante né per me, e coltivo l’utopia - sempre meglio puntare in alto coi sogni, che smettere di sognare- di un mondo migliore. Quello in cui viviamo oggi è fatto di brama, velocità, bulimia di accesso. L’analisi è come un viaggio, che si fa da sé ma non da soli. Oggi siamo indotti a confrontare il nostro dentro con il fuori degli altri, ma il viaggio dell'eroe prevede il confronto con le proprie parti non con quelle altrui, non credo ci siano alternative.

Come arriva la gente a te?

In modo naturale, con il passaparola. Non sfrutto internet né i social per farmi pubblicità. Chi si sente in linea con l’analisi biografica a orientamento filosofico prima o poi mi trova. Senza contare che in Veneto siamo solo in quattro a praticarla, di cui due a Vicenza e una a Schio (ndr: l’altro è a Venezia). Il fatto poi di avere casa in uno studio di pratiche integrate fa da calamita per chi è in cerca di un certo tipo di benessere, che coinvolge mente, corpo e anima.

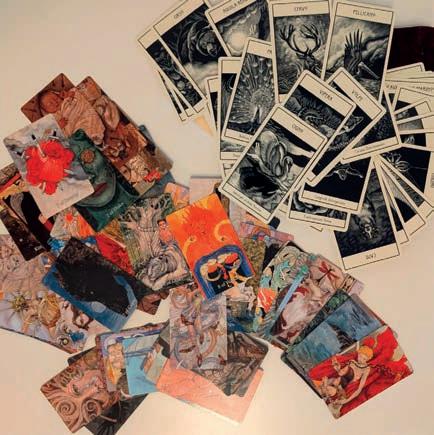

E i tarocchi che c’azzeccano, come direbbero dalle parti di tuo padre, a Napoli?

Anche qui abbattiamo gli stereotipi: io non sono una cartomante e non predìco il futuro. Lo studio delle carte mi permette di utilizzarle in analisi come spunto per l’analizzante. Che cosa racconta di te quella specifica carta? Ed ecco che

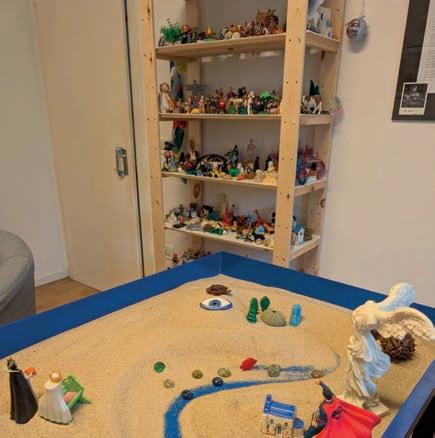

crollano le resistenze a un pensiero creativo, nutriente. Come già detto, qui non si interpreta nulla e i tarocchi, ben lontani dalla sfera di cristallo, tornano a essere quello che sono per definizione: uno strumento esoterico che può aiutare a comprendere se stessi. Infatti uso anche le carte degli animali sacri, oggetti vari e il gioco della sabbia (ndr: rinomato e accreditato strumento di psicoterapia di intuizione junghiana sviluppato da Dora Maria Kalff, che si basa su una forma di lavoro pratico e creativo).

Faccio uno scambio di ruoli (ora sorrido io) e ti chiedo: qual è il tuo rapporto con Vicenza?

Oggi ho posato le armi, ma la nostra è decisamente una relazione conflittuale, quella di due che si amano ma non possono stare insieme. Vicenza è la mia città ed è bellissima, ma la vicentinità è faticosa. Io ho bisogno di aprire le prospettive. Ecco perché amo le lingue straniere, il greco sopra di tutto, e i viaggi, che mi permettono di entrare in altre culture.

Ricordi ed emozioni della festa più importante per la cristianità: quando il barbecue non si usava e uova e colomba erano senza mille varianti

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Mi è sempre sfuggito il senso di questo proverbio: perché a Natale si sta in famiglia a Pasqua no? È una festa meno importante? Non direi proprio, anzi, per i Cristiani è ben più rappresentativa del Natale. Forse il detto è legato al clima, a Natale, alle nostre latitudini, fa freddo ed è buio presto; quindi, meglio stare in casa; a Pasqua siamo nella metà luminosa dell’anno e generalmente il tempo è più bello; quindi, si può stare anche in giro.

Detti a parte, amo molto le feste pasquali, del resto non potrebbe essere altrimenti, dato che mi piacciono tutte le date rosse del calendario. Preparo pure l’albero di Pasqua. E mi piace pure che sia una festività mobile. Che ci siano Pasqua alta e Pasqua bassa, che non mi ricordo mai se alta è quando è più tardi e bassa quando è presto, o se vale il contrario come per l’Egitto, che quello alto geograficamente sta a Sud…

Da piccola, quando non avevo la più pallida idea delle ragioni per cui la data cambiava, era una specie di gioco scoprire dal calendario quando sarebbe stata la Pasqua del nuovo anno. In realtà mi interessava soprattutto per capire quando sarebbe finito il Carnevale. E poi dovevo valutare le distanze tra le varie vacanze scolastiche.

Adesso ho imparato che la Pasqua cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di Primavera, per cui può andare dal 22 marzo al 25 aprile. Ogni tanto leggo di proposte varie di stabilire per la Pasqua un giorno fisso, come per Natale. A parte il fatto che semmai dovrebbe essere una domenica fissa, perché altrimenti andrebbe rivoluzionata tutta la Settimana Santa, francamente non ne vedo la ragione. Abbiamo tutta la vita codificata in modo monotono, se almeno con la Pasqua lasciamo fare ai ritmi della natura non mi sembra sbagliato. Oltretutto c’è anche una questione stagional-meteorologica, con la famosa regola “acqua sulle palme, sole sulle uova” e viceversa, cioè se piove una domenica, c’è bel tempo la successiva. Regola disattesa solo nel 2020, con una luminosa Domenica delle Palme e una ancor più luminosa Pasqua, peccato che fossimo tutti chiusi in casa per la pandemia. O forse il clima era così bello proprio perché c’erano meno persone in giro a intorbidire l’aria…

Di Pasqua poi mi piace la liturgia. Nel senso letterale del termine. Mi piacciono i Vangeli che avvicinano al momento più drammatico, la Domenica delle Palme la lettura del “Passio” è sempre coinvolgente. Fino a qualche tempo fa mi piaceva anche seguire la via Crucis in tv, soprattutto perché mi incuriosiva sentire le “stazioni” recitate in sette lingue diverse. Adesso hanno tolto le traduzioni, suppongo per guadagnare tempo. Ma perché hanno tutti sempre tanta fretta? Festival di Sanremo a parte…

La messa di Pasqua, poi, è il preludio al pranzo di famiglia. Perché, come ho detto all’inizio, Pasqua l’ho sempre festeggiata con i miei a casa.

Semmai il fuori casa era previsto il giorno di Pasquetta, quello del picnic. Finché eravamo bambine seguivamo i nostri genitori e andavamo

assieme a loro e ad altre famiglie di amici a fare un picnic in campagna. Una cosa semplice, il barbecue non era previsto anche come… termine visto che si parlava, caso mai, di grigliata: bastavano panini, bibite, uova sode e i dolci del giorno prima da finire. Se, poi, il tempo era incerto, il picnic lo facevamo nel giardino di qualcuno. Più grandi, noi ragazze abbiamo cominciato ad andare via per conto nostro, con amici o anche col “moroso”. Ci preparavamo per il picnic con tutto l’occorrente, compresa la coperta che avrebbe fatto da tovaglia e da sedile, seguite dalla mitica raccomandazione di mia madre “me racomando co quea coverta...”. Ovviamente non va trascurato l’aspetto gastronomico. Il menu di Pasqua a casa mia era piuttosto semplice. Piatto centrale era il capretto in tegame con le patate, la polenta e la verdura cotta. Rigorosamente capretto, non agnello. La ricetta è un’altra delle specialità

di famiglia. Tramandata oralmente e senza alcuna precisione. Per un po’ di annate, prima che la fragilità della vecchiaia le togliesse l’entusiasmo, avevo chiesto a mia mamma di insegnarmi a prepararlo, facendolo fare a me, con la sua supervisione, ma gestendo tutto io in cucina, in modo da memorizzare i gesti, da acquisire esperienza, da regolarmi con le dosi imparando ad interpretare i suoi “zonta” (aggiungi) in base ad unità di misura totalmente misteriose. Devo dire che un po’ ci sono riuscita.

Immancabili a fine pasto i dolci: la colomba oppure la focaccia, tipica vicentina. La colomba aveva i canditi, mentre la focaccia ne era priva. Tutte le varianti di oggi, senza canditi, con le gocce di cioccolato, farcite con creme, con i frutti di bosco, col caramello salato e così via, quand’ero bambina non esistevano. In effetti ancora adesso il dolce che preferisco è la focaccia semplice. Semmai la farcisco a mo’ di sandwich con un pezzetto di uovo al cioccolato.

Ecco, l’uovo di cioccolato era, ed è tuttora, una mia grande passione. C’era una zia di mia mamma che ad ogni Pasqua regalava a tutte le pronipoti, quindi anche a me, un uovo di cioccolata. Ogni volta cambiava stile. Ovetti confettati, uova di pasticceria, uova della Perugina o della Pernigotti... un anno ci regalò delle strane uova di cialda – devo dire abbastanza insapori -, contenute in un delizioso cestino di paglia che abbiamo conservato a lungo. Erano, comunque, anni diversi: anche sulle uova la scelta non era infinita come quella di oggi. Le sorprese poi, che erano il motivo segreto per cui amavo così tanto le uova di Pasqua, non erano un granché: minuscoli animaletti di plastica colorati, collanine fragilissime, graziosi anellini talmente stretti da non entrare neanche nel mignolo oppure i mitici portachiavi, di cui proprio non sapevamo che fare. Ce lo aspettavamo, eppure ogni volta la speranza di trovare chissà che tesoro c’era sempre. E ancora oggi quando compro un uovo, cerco di non scegliere quelli che hanno scritto fuori che cosa regalano, voglio la sorpresa. E se anche trovo l’ennesimo portachiavi, almeno adesso so come utilizzarlo.

Il gioco deve essere uno sfizio e non un vizio, ma la lettura può essere un vizio sfizioso

Marco Ferrero

Una premessa d’obbligo va fatta a questo articolo abbracciando il messaggio che in questo periodo Lino Banfi diffonde sulle reti tv per invitare a giocare ma in modo responsabile: “Il gioco deve essere uno sfizio non un vizio”

Detto questo e, vistane la carenza generale, proviamo a diffondere un po’ di cultura… giocando.

Se pensavate che i libri fossero solo per i topi di biblioteca e le slot solo per gli amanti del brivido, preparatevi a ricredervi! Oggi esistono slot ispirate a romanzi epici, capolavori senza tempo e successi moderni che hanno scalato le classifiche. Perché accontentarsi di leggere un libro quando si può viverlo, tra rulli che girano e simboli che raccontano storie?

Le pagine si trasformano in bobine, i capitoli diventano bonus e ogni spin è un nuovo paragrafo di una trama tutta da scoprire. Chi ha detto che i libri non possano essere emozionanti quanto una vincita inaspettata?

Slot letterarie: quando la cultura incontra il divertimento

C’è chi pensa che la letteratura sia roba seria, da affrontare con occhiali spessi e un tè fumante accanto. Ma la verità è che i grandi classici possono essere anche un pretesto per divertirsi. Le software house lo sanno bene e hanno trasformato alcuni dei romanzi più famosi in esperienze

di gioco straordinarie. Da Melville a Stoker, da Conan Doyle a Martin, il viaggio tra le pagine e i rulli è pronto a iniziare.

Slot “Moby Dick” – Avventura tra le onde

I mari in tempesta non sono per tutti, ma se avete il coraggio di affrontare la leggendaria balena bianca, questa slot fa al caso vostro. Il capitano Achab non mollava la presa e neanche voi dovreste farlo, soprattutto quando compaiono i simboli giusti. L’oceano nasconde segreti e tesori, basta sapere dove cercare. Pronti a issare le vele?

Wild a forma di Balena: Questo simbolo può essere il vostro peggior nemico o il miglior alleato.

Giri Gratuiti con Tempesta: Più alte sono le onde, più grandi possono essere le vincite.

Moltiplicatori da Capitano Achab: Se la caccia è fruttuosa, il bottino cresce.

Un’esperienza intensa, per chi ama il mare e le storie epiche di avventura.

Slot “Sherlock Holmes” – Indagini tra i rulli

Londra, nebbia, un caso da risolvere e una vincita che aspetta solo di essere trovata. Sherlock Holmes ha affrontato Moriarty, trame oscure e misteri intricati, ma voi avete una sfida ancora più importante: scoprire i premi nascosti nei rulli. Mettetevi il cappello da detective e affilate il vostro spirito d’osservazione.

Simbolo di Holmes = Jackpot Misterioso: Un dettaglio può fare la differenza tra una vincita qualunque e un colpo grosso.

Bonus Enigma: Raccogliete gli indizi e sbloccherete premi segreti.

Giri Gratuiti con Scotland Yard: L’investigazione può portarvi lontano.

Se amate il mistero e la tensione dei colpi di scena, questa slot è la scelta perfetta.

Slot “Dracula” – brividi e vincite immortali

Il conte più famoso della letteratura non ha bisogno di presentazioni. Bram Stoker ha creato un personaggio che continua a spaventare e affascinare, e ora è pronto a offrirvi una dose di adrenalina sui rulli. Se il buio non vi spaventasse, potreste trovarci qualche bella sorpresa.

Simbolo di Dracula = Super Bonus: Più appare, più il vostro conto si gonfia (di soldi, non di morsi).

Modalità Pipistrello: Se li vedete volare sullo schermo, preparatevi a una valanga di premi.

Musica da Brivido: Effetti sonori che vi faranno venire i brividi… in senso buono.

Per chi ama il gotico, l’horror e un po’ di suspense tra un giro e l’altro.

Dai bestseller alle slot: quando il successo si trasforma in rulli I romanzi classici sono un’ispirazione senza tempo, ma anche i bestseller moderni sanno farsi valere. Anzi, molte delle saghe più amate degli ultimi anni hanno trovato nuova vita nei casinò online, con grafiche spettacolari e funzioni bonus che riprendono le storie originali. Se avete

sognato di vivere tra draghi, maghi e intrighi, queste slot sono fatte apposta per voi.

Slot “Il trono di spade” – vincere o morire (metaforicamente)

Intrighi, battaglie, draghi e un solo obiettivo: conquistare il jackpot. La serie di George R.R. Martin non è famosa per la sua clemenza, ma fortunatamente qui non rischiate di perdere la testa… solo qualche gettone se la sorte non è dalla vostra parte.

Case Reali = Jackpot Diversi: Ogni famiglia ha il suo tesoro, basta saperlo reclamare.

Giri Gratuiti con Draghi: Il fuoco può portare distruzione, ma anche vincite da urlo.

Effetti Speciali Degni di HBO: Atmosfera epica garantita.

Se amate le trame complesse e i colpi di scena, questa slot non vi deluderà.

Slot “Harry Potter” (non ufficiale, ma magica lo stesso)

Se la bacchetta magica non vi ha mai scelto, forse è il momento di tentare la sorte con i rulli. Anche senza un’autorizzazione ufficiale, esistono slot chiaramente ispirate all’univer-

so di J.K. Rowling, perfette per chi vuole un po’ di magia nelle proprie giocate.

Simboli Incantati: Bacchette, pozioni e creature magiche fanno il loro dovere.

Bonus “Expelliarmus”: Rimuove simboli indesiderati per lasciare spazio a quelli più redditizi.

Effetti Speciali da Scuola di Magia: Non sarà Hogwarts, ma ci si avvicina.

Ideale per chi ha sempre sognato di lanciare incantesimi e ottenere premi favolosi.

Perché giocare a una slot letteraria?

Forse vi state chiedendo se davvero vale la pena avventurarsi in questi mondi tra letteratura e casinò. La risposta è sì, e vi spiegheremo perché. Se amate le storie avvincenti, vi piacerà l’idea di trovarvi nel bel mezzo di un racconto epico mentre giocate. Inoltre, queste slot sono spesso arricchite da grafiche mozzafiato e musiche coinvolgenti. Non parliamo solo di un’esperienza di gioco, ma di un viaggio sensoriale tra rulli e narrativa. Esperienza Immersiva – Entrate direttamente nelle pagine di un libro, ma con un pizzico di fortuna in più.

Grafica e Sonoro Coinvolgenti –Immagini e suoni di altissima qualità vi trasporteranno in un altro mondo.

Funzionalità a Tema – Ogni slot ha bonus originali ispirati al romanzo.

Dopo tutto, chi ha detto che non si possa imparare qualcosa mentre si tenta la fortuna?

Un viaggio tra libri e vincite

Le slot ispirate alla letteratura sono la dimostrazione che il gioco e la cultura possono andare di pari passo. Dai classici ai moderni bestseller, ogni titolo offre un’esperienza unica, ricca di emozioni e colpi di scena. E allora, se “il gioco deve essere uno sfizio non un vizio” speriamo che la lettura torni ad essere un… vizio.

Virginia Reniero | Aristide Malnati

Foto di Gabriele Ardemagni

La notte è ancora profonda e tutt'attorno si sente uno stridore di suoni cupi emessi da animali notturni di ogni specie. Percorriamo con emozione crescente i viali che dall'ampio parcheggio esterno, dove iniziano a convergere i turisti più mattinieri, immettono nelle cornici più esterne del tempio. È il tempio indù-buddhista dell'Angkor

Wat, il più imponente del complesso di Angkor, nel cuore della Cambogia: un susseguirsi, Angkor, di resti di templi, santuari, palazzi, edifici civili e religiosi, che coprono oltre 400 km quadrati e che, tra il IX e il XV secolo, furono sede del potente regno khmer, dominatore per lungo periodo di tutte le popolazioni della penisola indocinese e artefice di bellezze architettoniche rimaste, le più importanti, ancora ben conservate fino ad oggi.

Lo spettacolo dell'alba con il sole che sorge tra le guglie a pennacchio e i frontoni che le uniscono a formare spazi rettangolari collegati tra loro da portali, non ci deve cogliere impreparati: trascinati da Gabriele, il nostro cameraman abituato a centinaia di battaglie per guadagnare sempre la migliore posizione di ripresa, ci sistemiamo difronte a un laghetto artificiale, lo specchio d'acqua già in antico sacro per le abluzioni dei fedeli prima delle preghiere e

delle processioni. Il disco solare si fa avanti con una certa velocità (com'è tipico ai tropici) e fende una bruma lattiginosa che avvolgeva prima dell'alba il fasto archeologico di Angkor. Uno spettacolo nello spettacolo; uno spettacolo che, una volta concluso, ci dà il giusto entusiasmo per entrare e percorrere corridoi, porte verso i segreti millenari di Angkor Wat. Veniamo a conoscenza degli aspetti più curiosi di quelle antiche popolazioni con l'aiuto di una guida, un esperto laureato in civiltà dell'estremo oriente, soprattutto delle tecniche di costruzione degli architetti khmer. Apprendiamo da lui (ma è evidente anche solo guardando le architetture più monumentali) che si trattava di tecniche per quel tempo avanzatissime, che hanno permesso di realizzare un complesso templare fatto di cornici concentriche e, al loro interno, settori ampi collegati da corridoi con portali (i “gopura”) per il passaggio dei fedeli. Corridoi che raccontano antiche storie, anti-

chi miti: ci parlano del Monte Meru, l'Olimpo della religione induista, con le divinità più famose che vi abitano e che dirigono le sorti del mondo e quindi anche quelle degli uomini.

Il Monte Meru è ricordato dalla guglia più alta, una sorta di cono con la punta in alto a simboleggiare l'aspra conformazione della montagna sacra. Potenti narrazioni di miti ancestrali, che parlano di contese tra divinità dalle forme umane o animali potentemente deformate; miti che rimandano anche a lotte primigenie, a teomachie, tra divinità e, quindi, tra regnanti per il controllo di un territorio fertile, come la valle del Mekong non lontana da Angkor, sede inoltre di floridi commerci. Ogni sovrano ha voluto lasciare la propria impronta ad Angkor Wat, soprattutto Yayavarman VII, un signore leggendario che nacque nel 1122 e morì nel 1218 quasi centenario, il più potente di tutti, fautore di un periodo di pace e di prosperità, ma anche di sfarzo e lusso a corte. Una vita, quella nella

sua corte, fatta di momenti lieti, di ricchi banchetti, di feste con danze e musica fino al limite della licenziosità: a eccessi al limite del vizio fanno pensare le ballerine discinte, per non dire completamente senza veli, che sono istoriate lungo le pareti di uno dei cortili principali. Un intreccio di corpi sinuosi di giovani fanciulle in fiore che ammiccano coi loro accattivanti sorrisi, colte in un plastico movimento di danza. Danze ritmate che ci accolgono nella parte più interna: anche qui splendide fanciulle poco vestite, questa volta in carne e ossa, ci invitano a seguirle in arditi movimenti del corpo al suono di melodie per noi arcane. Come arcana è la litania di monaci buddhisti, che ci augurano armonia e serenità e che, alla fine della loro nenia, ci impartiscono una benedizione volta a evocare la protezione delle forze spirituali dell'universo. Un'unione di profumi (d'incenso, soprattutto) e di colori, di musiche antiche e di sfarzose architetture che ci accompagna nel tra-

gitto verso la zona non distante di Angkor Thom.

Precisamente ci rechiamo nel simbolo più misterioso, quasi esoterico, forse di tutto il complesso di Angkor: il Bayon, probabilmente un santuario, famoso per i suoi circa duecento volti, tutti dall'espressione enigmatica, che fa subito pensare a mondi alieni, alla presenza di visitatori astrali a cui le popolazioni khmer avrebbero tributato un omaggio visivo. Sono visi a forma di parallelepipedo, scolpiti su tutte quattro le facce con una somiglianza sorprendente: “Sembrano quasi guardiani, a protezione di tutta la comunità – ci dice la guida esperta -.

È per questo che il personaggio rappresentato è il sovrano, probabilmente lo stesso Yayavarman VII, il più potente tra tutti, che ha reso il Bayon ancora più magnifico e che si è fatto rappresentare con questi volti sereni, a suggerire la positività con cui lo vedeva il suo popolo. Altro che alieni, sono rappresentazioni visive della serenità che il monarca trasmetteva ai sudditi”, il giovane

cambogiano si dice sicuro di questa interpretazione che “è quella dei più insigni studiosi di civiltà dell'estremo oriente”, asserisce senza ammettere repliche. E il mistero aumenta quando raggiungiamo nella giungla ormai fitta il complesso templare di Ta Prohm, sempre ovviamente all'interno dello sterminato perimetro urbano dall'antica Angkor, la quale - è sempre opportuno ricordarlo - fu un agglomerato che nel 1200-1300 superava di sette volte Londra e Parigi, sia per numero di abitanti sia per estensione. Qui ci attende la meraviglia di una natura che nei secoli tutto ha divorato, ma che a Ta Prohm si è armonicamente fusa con le grandiose costruzioni passate, subito dopo che esse furono abbandonate. Sono soprattutto "ficus" strangolatori a farla da padrone: con il loro alto fusto e rami tentacolari (dallo scarso fogliame) si sono avvinghiati a muri e resti di palazzi e santuari; senza però disgregarli. Gli edifici hanno retto e anzi oggi trovano sostegno nei grossi alberi, quasi un bastone per la vecchiaia. Passiamo da un corridoio

all'altro, facendo lo slalom tra rami sporgenti e saltando da un lastrone a quello successivo, a volte accumulati sul terreno all'interno di cortili. Anche qui antiche vicende istoriate su pareti e frontoni con bassorilievi di splendida fattura: con l'aiuto della guida, sempre più preziosa, apprendiamo di tresche, di tentativi di colpi di stato, di cospirazioni sacerdotali, ma anche di feste, di danze e festival canori, di serrati commerci, persino di guarigioni miracolose, per cui si ringraziavano gli dèi. Uno spaccato di vita comune di altri tempi e di altri mondi, raccontato con enfasi quasi letteraria, una quotidianità vivace e colorata, che quando la apprendiamo stride con gli ambienti lugubri dei palazzi che attraversiamo tra cunicoli e stanze segrete.

Un fascino un po' inquietante che sicuramente ha spinto gli autori (e la stessa Angelina Jolie) ad ambientare proprio qui, a Ta Prohm, le scene più cult di Tomb Raider, dove la Jolie, splendida Lara Croft, combatte nemici implacabili correndo tra tunnel e botole letali. Una location adatta,

con il suo carico di tetro mistero millenario, incupito ulteriormente dall'ombra e dai tentacoli dei "ficus" presenti ovunque. E il carico di mistero raggiunge l'apoteosi grazie a una piccola figura di animale effigiata sulla colonna di un tempietto laterale, un'effigie che passerebbe inosservata se non fosse per l'animale raffigurato. A una prima analisi quel che sembra è inquietante: saremmo in presenza di un primitivo stegosauro, un dinosauro erbivoro con una robusta cresta sul dorso.

Ma che ci faceva qui, ad Angkor, neanche mille anni fa? È spontaneo chiederselo, visto che i grossi sauri

si sarebbero estinti 65 milioni di anni fa, quando l'homo sapiens non era nemmeno un lontano progetto. Gli esperti corrono ai ripari e assicurano che l'immagine raffigurata sarebbe solo quella di un facocero (animale molto diffuso in Cambogia) con simboli magici sul dorso.

L'interpretazione non convince tutti, però, perché una simile raffigurazione non è testimoniata da nessun'altra parte tra i monumenti della civiltà khmer. Con il dubbio non fugato - anche se non vogliamo negare la scienza, noi così profani di quelle remote culture - ci portiamo su un punto "strategico" (ci assicura il nostro

accompagnatore) sopra un'altura per gustare il tramonto che sta per fare capolino. Uno spettacolo avvolgente, così come l'alba del mattino e come in generale tutti i crepuscoli ai tropici. Ma la nostra Cambogia non è solo archeologica, non finisce lì. Il giorno seguente, sempre a orari antelucani, vogliamo esplorare la vasta regione del Lago Tonle Sap, non distante da Siem Reap, la cittadina che è base per chi poi visita lo smisurato sito di Angkor. Poche decine di chilometri, percorsi in un contesto "green", dato dal verde pastello delle risaie a perdita d'occhio proprio durante il periodo della maturazione delle piantine di riso: una qualità eccellente quella cambogiana, esportata in tutto il mondo, soprattutto in Francia (la Cambogia rimase colonia transalpina fino a poco prima della guerra in Vietnam). All'imbarcadero di Kampong Phluk saliamo su una rapida e agile imbarcazione che si districa tra naviri più lenti e, attraversato il villaggio con mercatini sulle sponde e con case palafitticole per contrastare il fiume che esonda durante la stagione delle piogge, raggiungiamo la vasta distesa del bacino idrico. Un enorme specchio d'acqua di cui non si vede la riva opposta e che è solcato da semplici pescatori in quanto ricchissimo di fauna ittica, sostentamento dei villaggi della regione. Tutta la giornata è dedita a navigare e a conoscere, comunicando a gesti ed espressioni facciali, gli abitanti lungo il Tonle Sap, molti sono i bambini dal sorriso spontaneo.

Una giornata, di cui ammiriamo il tramonto che si insinua tra la fitta griglia di mangrovie, che orlano larghi tratti della riva lacustre e che noi attraversiamo a navigazione lenta con il barcaiolo che abilmente sposta quei rami che pericolosamente sporgevano verso la barca. Il tutto nella pace infinita del Tonle Sap, incuranti del frinire di cicale e di altri insetti tropicali.

di Carlo Valente

Ai limiti della Pianura Padana, dove scorrono il Bacchiglione e il Retrone sorge una città che, come molti altri luoghi d’Italia, ospita tesori così peculiari e preziosi che molti Imperi se la sono contesa come una gemma da porre sulla loro corona, i cui abitanti sono depositari di tradizioni e storie passate per molte generazioni. Questa città è Vicenza.

I primi insediamenti umani ai piedi dei Colli Berici risalgono addirittura all’epoca preistorica, alcuni ipotizzano che gli antichi Venetici avrebbero chiamato la città da loro fondata Berga, quando i Romani presero il controllo della regione consolidarono il centro abitato e lo chiamarono Vicetia o Vicentia, come riportato da Plinio il Vecchio e da Tacito. Il nome Vicenza fa la sua comparsa nell’XI secolo, derivante dal latino vincens ma secondo altri l’origine potrebbe venire da Oniketia (in greco Terra dei Veneti).

In epoca romana Vicenza divenne un passaggio della Via Gallica, una delle numerose strade che percorrevano l’Impero. Testimonianze di quell’epoca sono il Teatro Berga, le prime mura, il Foro su cui poi sorse Palazzo Trissino. Dopo la fine dell’Impero d’Occidente Vicenza visse sotto diverse dominazioni che modellaro-

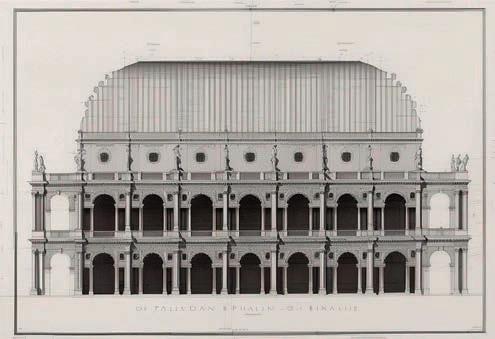

no la sua storia e la sua forma, dai Longobardi ai Romani d’Oriente, fino agli Scaligeri che costruirono le mura trecentesche e che precedettero il dominio di Venezia nella cui Repubblica fece parte dal 1404 al 1797. Durante questi secoli la Serenissima Repubblica garantì un periodo di pace in cui diversi artisti ebbero la possibilità di arricchire la città con monumenti e opere che possiamo ammirare ancora oggi. Uno dei più rinomati e celebri artisti dell’epoca è senza dubbio Andrea di Pietro della Gondola, noto con lo pseudonimo di Andrea Palladio (la cui opera «I quattro libri dell’Architettura» venne chiamata da Thomas Jefferson «la mia Bibbia»). Tra gli edifici che il geniale architetto ha progettato c’è la Basilica Palladiana, per lungo tempo sede delle maggiori attività politiche ed economiche della città, cornice eccelsa di Piazza dei Signori, insieme alla Torre Bissara che svetta su Vicenza, di fronte alla Basilica la Loggia del Capitaniato, magnifico palazzo palladiano e patrimonio dell’Umanità. Se un visitatore passasse vicino a

Palazzo Chiericati potrebbe prendere l’ottima decisione di visitare il Teatro Olimpico che con la sua scenografia monumentale ospita eventi capaci di intrattenere ed ispirare. Un’opera d’arte, fucina di opere d’arte. Oppure il visitatore potrebbe risalire Corso Palladio, girare un vicolo in cui i palazzi si concentrano tra una farmacia e una pasticceria, per poi aprirsi ad uno spettacolo architettonico straordinario, con Piazza dei Signori che sorprende lo spettatore testimoniando la sua storia e l’eredità del Rinascimento Veneto. Chi volesse ammirare Vicenza in tutto il suo splendore può trovare una vista spettacolare su Monte Berico, teatro dell’eroica resistenza vicentina contro le truppe austriache nel 1848, vicino al Santuario di Monte Berico, testimonianza dei tesori che l’architettura religiosa ha lasciato a Vicenza, insieme alla Basilica dei Santi Felice e Fortunato,

meraviglioso esempio di stile romanico restaurata nel XX secolo.

Non solo Andrea Palladio contribuì a rendere onore alla città che D’Annunzio definì «la mia diletta», un altro cittadino degno di essere ricordato è Antonio Pigafetta che si unì alla spedizione di Magellano e scrisse il diario del primo giro del mondo. La tradizione vicentina ha molto da offrire anche nell’arte culinaria: gli irresistibili bigoi co’ l’arna (i bigoli al ragù d’anatra) o il baccalà alla vicentina, piatto la cui storia inizia nel XVI secolo. Veri tesori della tradizione culinaria di Vicenza sono la soppressa vicentina e il formaggio Asiago ricercato e apprezzato in tutto il mondo. Se il visitatore chiedesse ai Vicentini notizie sulla loro fama di mangiatori di gatti molte storie gli verrebbero narrate, tra cui quella di un Doge esasperato per un’invasione di topi o riferimenti ai rimedi estremi durante un assedio.

Vicenza ospita anche molti eventi di grande valore culturale, tra cui il Festival Biblico in cui si riscoprono le Sacre Scritture; il VicenzaOroFuoriFiera (ViOFF), una serie di manifestazioni in centro storico in occasione

del salone internazionale dell’oreficeria di VicenzaOro; Settimane Musicali al Teatro Olimpico, durante il quale il Teatro Olimpico si anima di musica da camera e opere o il festival internazionale di musica jazz Vicenza Jazz-New Conversations.

Innumerevoli storie e tesori Vicenza ha da raccontare, una città non grande o potente quanto Roma, né ricca quanto Firenze o Venezia, ma

con numerosi tesori da condividere, storie da raccontare, personaggi che hanno percorso il mondo intero ispirando intere generazioni ancora oggi. Un luogo dove poter fare una bella vacanza tra monumenti e ristoranti tradizionali o trovare l’ispirazione per scrivere una poesia, progettare il palazzo di un Imperatore. Una città da cui può partire e in cui può finire il giro del mondo.

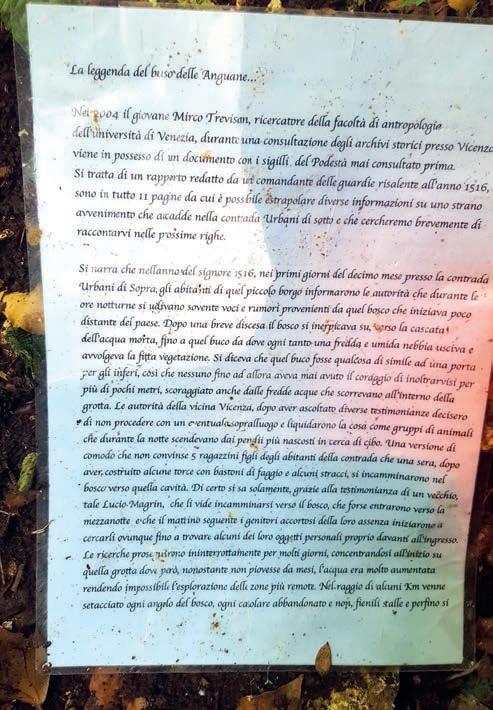

Di miti e leggende sulle Anguane, creature misteriose delle acque delle montagne vicentine, se ne sono occupati anche numerosi scrittori e alcuni registi. La grotta o buso delle Anguane di Valdagno si trova presso la Contrada Urbani di Sotto, nella Valle Garzaro ed è ricca di misteri e leggende. Lo stesso Comune di Valdagno propone occasionalmente avventure speleologiche in questa grotta, la cui escursione è considerata facile e fattibile anche dai bambini

dagli 8 anni in su. Dal centro di Valdagno si prende la strada che sale a Castelvecchio, appena sorpassata contrada Cengia si svolta a sinistra per Contrada Crosara, si supera anche quest’ultima fino ad arrivare a Contrada Gaiarsa. Da qui si parte per l’escursione verso Contrada Urbani di Sotto. Questo non è l’unico “buso” o grotta delle Anguane nel Vicentino.

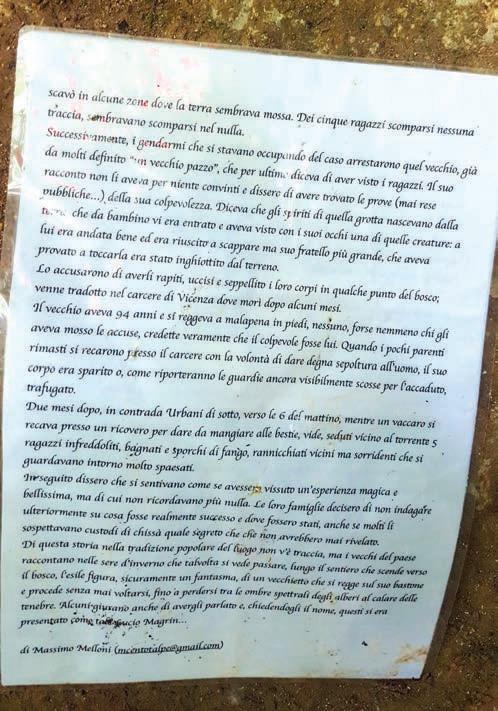

Giuliano Benetti ha trovato all’ingresso della grotta una leggenda (scritta su due fogli di carta dal signor Massimo Melloni) sulle Anguane, mentre Dario Favrin, escursionista amatoriale, ci ha fornito alcune foto.

La leggenda

La leggenda che ha trovato Giuliano inizia più o meno così: “Si narra che nell’anno 1516, nei primi giorni del decimo mese presso la Contrada Urbani di Sopra, gli abitanti di quel piccolo borgo informarono le autorità che durante le ore notturne si udivano voci e rumori provenienti dal bosco”. Gli abitanti del posto pensavano che la grotta fosse una porta per gli Inferi e nessuno aveva il coraggio di entrarci. Le autorità dell’epoca di Vicenza fecero un sopralluogo e liquidarono la cosa come versi di gruppi di animali. In seguito 5 ragazzini, figli di alcuni residen-

ti della contrada, una sera si incamminarono nel bosco verso la cavità. Forse entrarono intorno alla mezzanotte, secondo la testimonianza di un anziano signore. Il giorno seguente i genitori dei ragazzi, li cercarono dappertutto, in ogni angolo del bosco. I ragazzi sembrarono scomparsi nel nulla. I gendarmi accusarono l’anziano signore che li aveva visti, un certo Lucio Magrin, di 94 anni, che a malapena si reggeva in piedi, di averli rapiti, uccisi e seppelliti. Fu portato in carcere, dove morì. I parenti dell’uomo si recarono in carcere, ma il corpo era sparito.

Due mesi dopo, verso le 6 del mattino, un vaccaro trovò i 5 ragazzi infreddoliti, bagnati e sporchi di fango, ma sorridenti. In seguito i ragazzi dissero di aver vissuto un’esperienza bellissima, magica, ma di cui non ricordavano nulla.

Ancora oggi gli anziani del paese dicono che nelle sere d’inverno talvolta si vede passare lungo il sentiero che scende verso il bosco, l’esile figura di un fantasma, di un vecchietto che si regge sul bastone. Alcuni dicono di avergli parlato e il vecchietto si è presentato come Lucio Magrin…

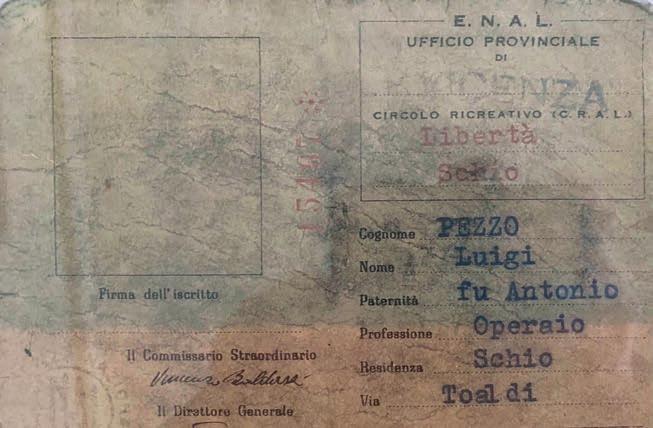

Un circolo storico, nato come dopolavoro nel 1946, accoglie persone di tutte le età a Schio, per momenti ricreativi e di gioco. Si tratta del Circolo Arci Libertà Resecco, il cui presidente è Giuliano Zambon, un signore 80enne, figlio di Pietro Zambon, uno dei soci fondatori.

« Il Circolo è nato come ritrovo popolare - spiega Giuliano Zambon - e come dopolavoro. Mio padre stesso, assieme ad altri soci, veniva a scavare le fondamenta dell’edificio al sabato e alla do-

menica. I soci avevano comperato il terreno, qualcuno mettendo 50 lire, qualcun altro 100 o 500

lire. I soldi sono stati poi rimborsati perché il circolo è no profit. L’associazione è sorta nel 1946. Abbiamo ancora qui esposta la prima tessera ENAL (Ente assistenza nazionale lavoratori). Occorreva infatti essere tesserati per entrare. Dal 1950 in poi, il Circolo aveva 3 campi da gioco per le bocce, tavolini per il gioco delle carte e una sala da ballo. Nel 1985 l’ente Enal è sparito e siamo diventati ARCI (Associazione ricreativa culturale italiana), per scelta dell’assemblea dei soci. Mio padre è mancato nel 2010 all’età di 96 anni »

Com’è il Circolo oggi?

Chi lo frequenta?

« Il Circolo oggi conta più di 450 soci. Ha inoltre 6 tavoli da biliardo e una sala burraco. Abbiamo

dei semi-professionisti che vengono ad allenarsi per giocare a biliardo, che poi partecipano a tornei regionali e anche nazionali. Il nostro è diventato un bel punto d’incontro ricreativo per le persone di tutte le età e anche per chi vuole allenarsi nel gioco del biliardo a livello sportivo. Al bar abbiamo 4 giovani ragazze che fanno le cameriere. Ad oggi aspetto che qualcuno possa prendere il mio posto, con la stessa

mia passione per il volontariato e per garantire un buon servizio per il territorio » .

Il Circolo aderisce alla Fibis, Federazione italiana biliardo sportivo. Nel 2014 in questo circolo aveva preso vita anche un progetto che potremo definire “unico” nel suo genere in Italia: una scuola di biliardo femminile. L’iniziativa era nata dalla collaborazione ormai collaudata e consolidata del presidente del circolo ARCI Giuliano Zambon e il presidente dell’ASD Ressecco Angelo “Lino” Covallero che sono riusciti in un’impresa davvero “eroica”, a discapito di tutti i pregiudizi e le mentalità obsolete che considerano il biliardo un gioco solo per maschi. Naturalmente rimangono i corsi di biliardo anche per i maschi.

Il circolo inoltre offre agli ospiti una rinomata cucina con specialità tipiche della genuina cucina Veneta. Questo locale è diventato un punto di riferimento importante per la vita sociale del territorio di Schio e dintorni.

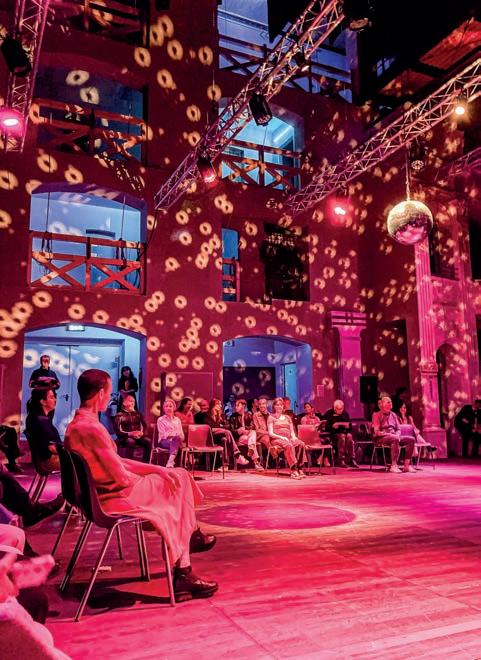

Teatrando di città in borgo

Federica Zanini

«Alla industre Schio perché nell'arte trovi sollievo e diletto. La Presidenza di questo teatro sorto per generose sottoscrizioni cittadine. Dedica MCMIX» (dalla targa decorativa di Carlo Lorenzetti, nell’accesso centrale del Teatro Civico).

La cultura e l’arte come nutrimento, prima ancora che business. O meglio, un business dal guadagno che va ben oltre il prezzo del biglietto e il mero denaro in genere, distraendo e divertendo chi poi deve produrre, con stimoli nuovi.

D’altro canto siamo nella patria di Alessandro Rossi, lo scledense più illustre, grande e illuminato imprenditore, fondatore della Lanerossi, capofila dell’industrialità italiana, che fece di Schio una città-modello, fiorente e

all’avanguardia. Fu proprio il nipote di Rossi, nel 1906, in una Schio che nel XIX secolo sfoggiava già 3 sale ed era scena di un sempre crescente fermento culturale, a istituire la

Cooperativa per il Teatro Nuovo, con il preciso scopo di offrire ai cittadini un ulteriore palcoscenico. Il progetto affidato all’architetto Ferruccio Chemello, che mescolava le cifre del liberty a quelle del neoclassico, fu portato a compimento in soli 3 anni e il 9 giugno 1909 si inaugurava il Teatro Civico, con in locandina 14 repliche di Mefistofele che attrassero, al punto da istituire treni speciali da Arsiero e Vicenza, spettatori (fino a 1.500 a sera) da tutta la Provincia.

E ancora oggi è così: il Civico di Schio, con una programmazione di alto livello e un’attività a tutto tondo, strutturata in più locandine e diffusa anche nella centralissima sala del Teatro Astra, è punto di riferimento e di spicco del panorama culturale vicentino, e non solo. Dietro quella deliziosa facciata d’altri tempi -rimasta quella di sempre, come gran parte della struttura, poi ampliata- si nascondono non solo un gioiellino architettonico e un

centro di aggregazione come pochi, ma anche un vissuto intenso, variegato e a tratti inatteso. In quel tempio d’ispirazioni, cui soltanto i due conflitti mondiali, un incendio e le difficoltà economiche (che tra i ’50 e i ’70 portarono a convertire la sala in cinema) diedero nei secoli del filo da torcere, precursore del moderno concetto di polifunzionalità, accadeva di tutto. Non solo opera e operetta, ma anche generi popolari come il varietà e meno convenzionali come trasformismo, illusionismo, circo equestre e persino… pugilato e lotta libera.

Ai tempi nostri, dopo che l’edificio fu acquisito dal Comune nel 1981 e salvato dall’abbandono in cui era scivolato, è ancora così. Il “nuovo” Teatro Civico vuole essere uno spazio che possa essere non solo goduto, ma “abitato” da tutti. Una ribalta ma anche una fucina di arte, performance, creatività, riflessioni, progetti che vedano protagonista non solo chi è sul palco. Proprio come il recupero del Teatro, restituito -ancora in rovina (il bel restauro conservativo partì solo nel 2009, con inaugurazione nel 2014)- al pubblico nel 2002 e lanciato nel suo promettente futuro a partire dall’anno successivo, che è stato un recupero partecipato, grazie anche all’appello di Marco Paolini, che in una lettera aperta invitava gli scledensi a prendersene cura. Nacque così un gruppo di lavoro formato da vari professionisti e da cittadini, che prese a “testare” le potenzialità della sala, in una sinergia di opinioni e di intenti che tutt’oggi impregna ogni centimetro quadrato del Civico, sede anche di laboratori, classi di danza, progetti di comunità, iniziative benefiche, conferenze e persino matrimoni. Tutto questo grazie alla Fondazione Teatro Civico di Schio che, in collaborazione con il Comune, le scuole e altri partner, coinvolge 600 persone in percorsi che fanno del teatro un punto di riferimento soprattutto per le giovani generazioni, grazie alla costruzione di un ambiente libero, non giudicante e accogliente. Più che esauriente risposta alla mission del Civico: la ricerca di un teatro innovativo, come spazio capace di contenere una storia e di rappresentare il passato e il futuro, assieme.

Info e biglietteria:

Fondazione Teatro Civico di Schio, via Maraschin, 19 Schio - Tel. 0445/525577, www.teatrocivicoschio.net. Teatrando di città

Il Teatro Civico verso la fine degli anni Trenta è stato anche una ”casa privata”. Il bar del teatro fu infatti dato in gestione a una famiglia, cui fu concesso di vivere all'interno di alcune stanze vicino ai camerini. Il figlio più piccolo aveva pochi anni di vita, quando andò ad abitare in teatro e per questo fu soprannominato Civico. Il signor Civico ha raccontato quanto fosse magico per un bambino poter vivere in un simile, insolito contesto: giocare sul palcoscenico con i propri fratelli, arrampicarsi sulle quinte e poi lanciarsi giù urlando come Tarzan. Questa magia è proseguita fino agli inizi degli anni Sessanta, quando, ormai sposato, lasciò il teatro, poco prima della chiusura definitiva.

Federica Zanini

Mentre scrivo è il primo del mese, il pesce d’aprile, che mi ha ispirato non poco nella scelta della ricetta che andrete a scoprire. Ma nessuno scherzo, anzi vige più che mai il rigido e serissimo criterio del non-spreco, seppur all’insegna della primavera. Con un pensiero alle prime scampagnate, ai primi pranzi in giardino o sul terrazzo e, perché no, all’imminente, tradizionale pic-nic di Pasquetta…

L’oggetto del riciclo di questo mese – il caro, vecchio pane – è un ingrediente semplice, basico eppure irrinunciabile sulle tavole italiane, dove in tempo di benessere approda in formati, impasti e ricette variegati. Rustico, lavorato, integrale, condito, alle noci, alle olive, ai semi, a base di farine diversissime, persino di grani antichi e senza glutine. Quando avanzava, le sagge nonne usavano conservarlo in apposite sacchette di tela cucite a mano, per evitare che si formasse umidità e comparisse quindi la muffa. Era il cosiddetto pane semplice, eppure preziosissimo.

Allora di necessità virtù, oggi qualcosa in più. Ancora una volta, dunque, quello che un tempo era sopravvivenza, oggi ci si offre come opportunità, nell’arte del recupero consapevole e nella seduzione del palato.

Sono tante le ricette per recuperare le pagnotte rimaste nel paniere e davvero non hanno stagione, perché può cambiare il compana-

tico, ma il pane resta un punto fisso. Dal semplice pangrattato ai crostini per le vellutate, dalla panata – che in rosso altro non è che la mitica pappa al pomodoro – alla filante zuppa di cipolle alla francese, dalle bruschette al pan fritto, dal pan biscotto alla torta macafame, dalle polpette meridionali ai nordici canederli (che la simpatica nonna campana di un’amica chiamava ‘e palle ‘e pane, annientando con partenopea sonorità il teutonico rigore dell’originale Knödel). Tutte leccornie genuine e sincere che con stuzzicante alternanza irrompono da sempre nel mio menu familiare, fin da quando i fornelli e la tavola erano ancora quelli della famiglia d’origine.

proprio piacimento, ma di sicuro appeal per tutti i palati.

Mi piace però, si sarà ormai capito, inventare abbinamenti sempre diversi e, ispirata dalle prime giornate di sole caldo, dai prati verdi e da colori e sapori rinnovati sulle bancarelle, ho pensato a qualcosa di fresco e ho concepito il mio… pesce d’aprile, appunto. Un semplicissimo, goloso polpettone di pane e tonno. Da arricchire, condire, abbinare a

Ecco come procedere. Spezzettare e sbriciolare con le mani (ed eventualmente con l’ausilio di un coltello, se già molto secco) il pane raffermo. In una ciotola annaffiarlo con abbondante latte intiepidito, aggiungere dado vegetale in polvere e lavorare con le mani finché il liquido non sarà completamente assorbito. Se una volta lavorato, il pane risulta ancora asciutto o con pezzi duri, aggiungere latte o acqua, sempre non freddi. Lasciare riposare una mezzoretta. A questo punto, versare sul pane circa la stessa quantità di tonno ben sgocciolato dal proprio olio e sfaldato, formaggio grana grattugiato senza

lesinare, una manciata di cipolline borettane in agrodolce tritate finemente, un goccio del loro liquido di conservazione, un po’ di timo fresco (meglio ancora se nella varietà limonata) o altre erbe aromatiche a gusto. Correggere con sale e pepe. Amalgamare tutti gli ingredienti energicamente, fino a ottenere un impasto omogeneo. Se dovesse risultare troppo morbido e appiccicoso, regolare con del pan grattato.

Ed ecco il momento di dargli la forma finale, che può essere semplicemente quella del classico polpettone (a salame, per intenderci). Io, con le ispirazioni descritte sopra, ho pensato invece a un bel pesce e ho modellato di conseguenza, direttamente su un tagliere preventivamente rivestito di carta forno

(che ho poi tagliato a scomparsa, lungo i bordi).

Per la decorazione, fantasia a briglie sciolte! In questo caso ho affidato ai pomodorini (meglio i Piccadilly o i datterini, un po’ oblunghi) tagliati a metà il ruolo delle squame, ai carciofini sott’olio tagliati a spicchio e con le foglie leggermente allargate

quello delle pinne e della coda. Alle olive, infine, la duplice interpretazione dell’occhio e delle bolle d’aria che escono dalla bocca.

Ci si può però scatenare anche disegnando direttamente sull’impasto con un tubetto di maionese come se fosse una sac à poche, oppure creare il proprio “mosaico”, se piacciono, con cetriolini, capperi o altri sottaceti. Non male nemmeno l’idea di grandi squame fatte di fette sottili di uova sode… Il polpettone va conservato in frigo e servito freddo, magari accostato a una fresca insalata mista o a delle bruschettine (eventualmente anche queste ottenute dal pane vecchio, biscottato nel forno), considerando che la consistenza permette anche di spalmarlo.

Giunto dalla regione del Bordeaux, sulla costa occidentale francese, il vitigno Sauvignon, detto anche non a caso Bordeaux Bianco, è stato introdotto in Italia nell’Ottocento e si è assestato inizialmente molto bene e in maniera preponderante nel clima settentrionale del nostro Paese, per poi diffondersi anche nella parte centrale e meridionale dell’Italia.

Non c’è dubbio che la zona più vocata per il Sauvignon in Italia resti il Nord Est, infatti tra Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e Veneto si possono trovare delle vere e proprie perle vinicole di Sauvignon in purezza oppure tagliate con altri vitigni in modo da offrire struttura, persistenza, acidità e aromaticità per vini indimenticabili.

In questo numero, dunque, per i lettori e le lettrici di VicenzaPiù Viva abbiamo avuto modo di degustare un Sauvignon in purezza di Torre dei Vescovi. Le uve, allevate sulle dolcissime colline vicentine dei Colli Berici, su un terreno che si presenta calcareo e arenaceo, dopo la fermentazione fanno solo sei mesi di affinamento in acciaio e poi sono pronte per l’imbottigliamento, in modo da restituire un prodotto fresco, abbordabile e assolutamente gradevole.

Torre dei Vescovi è una linea economica e alla portata di tutte le tasche della casa vitivinicola Colli vicentini, che offre anche altre due linee più impegnative: Romeo&Juliet, dedicata giustamente alla vicenda che ha avuto come prima ambientazione quella dei castelli di Montecchio Maggiore, e Le Edizioni Speciali con tre vini impegnativi, tra metodo classico e lunghi affinamenti, che rendono omaggio alla storia della cantina.

Il Sauvignon degustato, con i suoi 13% vol., si presenta alla vista di colore giallo paglierino, mentre all’olfatto, tipici, spiccano i sentori di frutta esotica, pompelmo, ma anche di ortica ed erbe

aromatiche di campo. In bocca si rivela un vino sapido, ma anche dalla grande freschezza con un discreta struttura, elegante e persistente, coerente con le note olfattive.

Qualche parola vogliamo spenderla a proposito dell’etichetta di questo vino, giacché, l’esperienza di degustazione di un prodotto vitivinicolo non è unicamente di tipo sensoriale, per cui occorrerebbe anche una buona formazione e preparazione, ma è un percorso culturale a tuttotondo, un’esperienza “sinestetica”, cioè un processo percettivo mediante il quale si ha una contaminazione di tutti i sensi, i quali poi inducono ad ulteriori esperienze di tipo sensoriale o cognitivo.

Ebbene, non trascurabile è, sull’etichetta anteriore, il richiamo letterario ad un componimento di Marin Sanudo, storico e politico veneto, risalente al 1483, in cui si viene descritto il bellissimo paesaggio – leggendo si riesca davvero a immaginarselo – che un viaggiatore può ammirare tra Vicenza e Verona con i suoi imponenti castelli di Montebello, Arzignano e Montecchio.

Ci spostiamo tra le colline lombarde della Franciacorta per farci inebriare dal profumo e dalla cultura di un prodotto che resta una delle eccellenze italiane. Ci troviamo in provincia di Brescia, a Monticelli Brusati, dove esattamente 50 anni fa, nel 1975, Elena Nulli, poetessa dialettale, e Renato Alberti, imprenditore, decidono di investire i loro risparmi per ingrandire un appezzamento già in loro possesso nei pressi del Santuario della Madonna della Rosa: nasce così la Cantina Castelveder, già alla terza generazione di viticoltori.

Dire Franciacorta vuol dire metodo classico di casa nostra, cioè significa essere al cospetto di un prodotto che, per metodo di produzione e qualità, è assolutamente in grado di competere con gli champagne dei cugini francesi, sebbene il termine Franciacorta non abbia nulla a che fare con i parenti d’oltralpe! Sembra, infatti, che Franciacorta derivi dal latino “curtes francae”, che indicava le piccole comunità (curtes) di monaci benedettini insediatesi nel Medioevo vicino al Lago d’Iseo e che erano esentate dal pagamento dei dazi (francae).

Abbiamo degustato della Cantina Castelveder il loro prodotto più iconico, cioè il Brut da uve Chardonnay, un vitigno a bacca bianca che si presta molto bene alla spumantizzazione sia in purezza sia, come fanno i francesi per lo champagne, in combinazione con il Pinot Nero e il Pinot Meunier, che sono entrambi a bacca nera.

Alla vista questo metodo classico ci appare di colore giallo paglierino, assolutamente brillante con una bollicina fine e persistente, ma non resistiamo a cogliere i suoi profumi intensi di mela matura e di fiori bianchi, tipici dello Chardonnay, combinati con i profumi terziari dell’affinamento, cioè la tipica crosta di pane, la vaniglia, il burro. Con queste premesse olfattive è difficile resistere all’assaggio, per cui l’immersione sensoriale gustativa è totale con la percezione delle note gustative lunghe e coerenti nelle tonalità fruttate, floreali, minerali, speziate e balsamiche. Tecnicamente

si presenta come un vino molto equilibrato, con una persistenza lunga e una dimensione strutturata al punto da poter decretare di essere davanti ad un vino eccellente.

Abbinamenti

Per gli abbinamenti dei vini, se proprio si decide di accompagnarli con un companatico, dal momento che anche da soli i vini si possono degustare con piacere, ci affidiamo solitamente al criterio della territorialità. Al Sauvignon vicentino, quindi, si potrebbe abbinare in antipasto un piatto di salumi e formaggi molto delicati, non troppo grassi e nemmeno tanto stagionati, ma anche un primo con verdure poco invadenti o un secondo a base di uova e asparagi. Il Franciacorta Brut, invece, a dispetto della sua territorialità, lo vediamo molto bene con un antipasto a base di frutti di mare con ostriche, scampi crudi, fasolari, cozze pelose, ecc. Noi lo abbiamo provato così e lo abbiamo apprezzato davvero tanto! Prosit!

Marco Ferrero

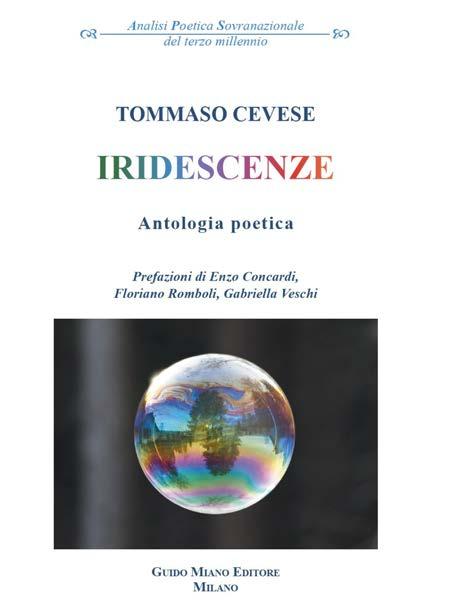

Iridescenze di Tommaso Cevese, pubblicato da Guido Miano Editore, 148 pagine, 18 euro, è un’opera poetica che invita il lettore a immergersi in un universo di riflessioni esistenziali, spirituali e naturali. Con prefazioni di Enzo Concardi, Floriano Romboli e Gabriella Veschi, il libro si presenta come un’antologia di liriche che intrecciano temi universali, dialogando con la tradizione poetica italiana ed europea.

La raccolta è suddivisa in tre sezioni: Percorsi esistenziali e spirituali, Vita tra amore e dolore e Il fascino della natura, ciascuna dedicata a un aspetto fondamentale della poetica di Cevese. Fin dalle prime pagine, emerge una forte tensione verso il trascendente, esplorata attraverso domande sul senso della vita, della morte e del divino. La poesia Memento, ad esempio, sintetizza con intensità il dubbio umano sull’eternità: «L’antica domanda / che sorge dal cuore/ se il nostro destino racchiude il terreno / se l’anima vive / oppure se muore / l'uomo col corpo / dà senso al cammino».

La spiritualità dell’autore, mai dogmatica, si confronta con le difficoltà del credere nel mondo moderno. In Specchi di bolle, l’immagine delle bolle di sapone, che riflettono colori e forme effimere, diventa una metafora della vita umana: fragile, ma capace di rivelare il mistero dell’essere. Non a caso è stata scelta dall’autore stesso come copertina di questo volume.

La seconda sezione, dedicata ai sentimenti e alle relazioni, esplora le molteplici sfaccettature dell’amore.

In Promesse d’amore, Cevese celebra l’unione di due anime, ma con uno sguardo consapevole che il tempo può incrinare anche i legami più profondi: «Nel tempo tuttavia/ qualcosa muta/ vacilla l’armonia / s’allontana la via / allora condivisa». Allo stesso modo, la perdita e il dolore sono affrontati con una sensibilità capace di toccare corde intime, come nella struggente L’ultima carezza, dedicata al padre.

L’elemento naturale, protagonista della terza sezione, è descritto con un linguaggio ricco di immagini vivide, dove la natura diventa specchio dell’anima e simbolo della condizione umana. In Fili interrotti, il paesaggio autunnale si intreccia con il trascorrere del tempo: «Riflessi di luce/ di vivo colore/ rilasciano ancora/ le foglie al tramonto/ dell’ultimo sole». Qui, il ciclo naturale si trasforma in una meditazione sulla fugacità della vita.

Lo stile di Cevese, elegante e accessibile, unisce la profondità tematica a una struttura ritmica fluida, ricca di assonanze e immagini evocative. I temi trattati dialogano idealmente con la tradizione poetica di Leopardi e Foscolo, ma con un linguaggio capace di parlare al lettore contemporaneo.

Iridescenze è un’opera che celebra la bellezza e la fragilità della vita, offrendo al lettore uno spazio di meditazione e introspezione. Le sue pagine riflettono un amore profondo per la natura, un forte legame con la spiritualità e un’attenzione unica verso i legami umani. Una lettura che emoziona e invita a riscoprire il senso profondo delle piccole cose.

144 pagine | € 12,00

Acquistabile da aprile in libreria, nelle edicole e on line su Amazon e sullo shop di Vipiu.it

Zero canone per 5 anni

Bonifici online gratuiti per 5 anni Carta di debito internazionale gratuita

E PARTECI PA A L CONC O RS

bvrbancavenetocentrale.it/iniziative/concorso-green-win/