Die Herausgabe des Toggenburger Jahrbuchs 2026 wurde ermöglicht durch folgende Firmen und Personen (12er-Klub):

Kulturförderung & Stiftungen:

Alex Kaufmann Stiftung

Heberlein-Stiftung für die Förderung gemeinnütziger Werke Kultur Toggenburg

Firmen:

Schällibaum AG Ingenieure und Architekten Wattwil

E. Weber AG Strassenbau Hochbau Tiefbau Wattwil

Personen:

Fredi Högg, Wattwil

Peter Hüberli, Lichtensteig

Peter Ledergerber, Wattwil

Bruno Sutter, Lichtensteig

Paul Widmer, Bern

Manfred Zähnler, Lichtensteig

Umschlagbild

«Frühlingsblumen», 1977 geschaffen von Ferdinand Gehr, heute im Besitz der Gemeinde Uzwil.

SCHIESS AG Feinschnitt-Stanzwerk CH-9620 Lichtensteig

Toggenburger Jahrbuch 2026

Redaktionsteam

Irène Häne-Ebneter, Kirchberg

Anton Heer, Flawil

Albert Holenstein, Jonschwil

Administration

Arthur Lieberherr, Ebnat-Kappel

Geschichte/Kultur

Barbara Anderegg, Wattwil

Hans Büchler, Wattwil

Patrick Rüegg, Wattwil/Zürich

Bruno Wickli, Neu St. Johann/Wil

Paul Widmer, Bern

Literatur

Peter Weber, Wattwil/Zürich

Musik

Markus Meier, Winterthur

Natur

René Güttinger, Nesslau

Toggenburger Verlag

Chronik

Monika Rösinger, Bütschwil

Willy Schönenberger, Gähwil

© 2025 Toggenburger Verlag

Herstellung

Verlagshaus Schwellbrunn, Toggenburger Verlag Im Rank 83, CH-9103 Schwellbrunn verlag@toggenburgerverlag.ch

Verlagsauslieferung in die EU: HEROLD Fulfillment GmbH, Daimlerstrasse 14, DE-85748 Garching service@herold-fulfillment.de

ISBN 978-3-907399-11-8 www.toggenburgerverlag.ch

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

Vorwort 7

Irène Häne-Ebneter

Die Wattwiler Familie Raschle und 9 die Buntweberei

Albert Holenstein

«Reiselust», ja «Reisefieber» – Zur Auto- 33 biografie eines weltreisenden Konditors

Fabian Brändle

Ein rosa Schimmer im Toggenburg: 47 die Grütlianer

Emil Lehmann

In 100 Jahren vom Volkshaus 59 zum Thurpark

Thomas Appius

Die bewegte Vergangenheit und Gegen- 75 wart der Obertoggenburger Hotellerie

Alain Rutishauser

Schauplatz Burgauerfeld 91

Anton Heer

Hausmusik im Toggenburg zur 115 Biedermeierzeit: die Musikstücke für Rosina Feurer

Markus Meier

Johann Rudolf Bühlmann (1812 – 1890): 123 Landschaftsmaler und Grafiksammler aus dem Toggenburg

Hans Büchler

Georg Rimensberger – Grafiker, 141 Künstler, Heraldiker, Historiker

Guido Bünzli

Menschen und ihre Räume: 155 Einblicke ins Uzwiler Gemeindehaus

Thomas Stricker

Überraschungen am Wegrand 175 Angelika und Anton Heer-Schönenberger

Ein Refugium für die bedrohte 181 Kreuzkröte im unteren Toggenburg

Esther Wullschleger Schättin

In rastlosem Einsatz für die engere 195 Heimat

Jakob Bischofberger-Graf (1923 – 2024), Brunnadern

Eva Bischofberger / Hans Büchler

Wortspieler mit Herz und Humor 200

Hans Ruedi «fis» Fischer-Lüthy (1942 – 2025), Flawil

Tobias Fischer-Künzler

Ein Leben für die Kultur 206 Cosette Gall-Claude (1937– 2025), Lichtensteig

Fridolin Eisenring

Der Bau einer Kapelle als Freizeit- 208 beschäftigung

Josef Hobi (1941 – 2025), Ganterschwil

Werner Ammann

Innovativ und risikobereit zum Erfolg 210

Eugen Kägi (1928 – 2025), Lichtensteig

Peter Jost

Aus dem Jahresbericht 2024 der 213 Denkmalpflege des Kantons St. Gallen

Beat Burgherr / Moritz Flury-Rova / Eva Zangger

Buchbesprechungen 221

Irène Häne-Ebneter

Chronik der Toggenburger Gemeinden 227

Monika Rösinger / Willy Schönenberger

Die Autorinnen und Autoren

264

Veränderungen gehören zu unserem Leben, bestimmen den Takt, den Rhythmus, den Fluss. Veränderungen fordern uns heraus, und gewollt oder ungewollt zwingen sie uns, den Fokus neu einzustellen. Verschiedene Richtungen stehen offen. Diese werden bestimmt durch unsere Meinungsbildung, vielleicht auch durch unsere Intuition. Eine seriöse Meinungsbildung fordert uns immer mehr heraus. Im Raum steht gross die Frage nach Wahrheit, Echtheit, Seriosität. Die Künstliche Intelligenz hat den Diskurs darüber neu inszeniert. Fakten oder Fakes? Die Schriftlichkeit steht auf wackligen Füssen. Kritisches Denken ist mehr denn je Voraussetzung für ein Mitwirken in der Gesellschaft.

Auch das Toggenburger Jahrbuch kann als Baustein zur kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen regionalen Themen betrachtet werden. Historisches, längst Vergessenes oder noch Unerforschtes wird in die Gegenwart geholt, Zeitgeschehen in einen kausalen Zusammenhang gebracht und Menschen ins Licht gesetzt. Jedes Jahrbuch birgt eine Fülle von Themen, welche nach einer vertieften Betrachtung rufen. Im vorliegenden Jahrbuch 2026 lesen wir über die Hausmusik im Toggenburg zur Biedermeierzeit, über die bewegte Geschichte des Toggenburger Hotelgewerbes oder über die Deponie im Burgauerfeld. Auch ökologische Themen und Künstlerporträts geben dem Buch ein lebendiges Gesicht.

Autorinnen und Autoren haben sich in ihre Themen vertieft und mit anschaulichem Bildmaterial den Text untermalt. Dass auch in diesem Jahr ein vielfältiges, themenreiches Buch entstehen konnte, ist nur dank grossem Engagement und auch ideeller und finanzieller Unterstützung möglich geworden.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viele neue Erkenntnisse und neue, vielleicht sogar überraschende Blicke auf das Toggenburg.

Irène Häne-Ebneter

Die Wattwiler Familie Raschle und die Buntweberei

Josabe Raschle und seine Söhne Abraham und Johann Rudolf gelten als Mitbegründer der toggenburgischen Buntweberei –eines Wirtschaftszweigs, der mit seinen Erzeugnissen das Toggenburg im 19. Jahrhundert weltbekannt machte. Auch wenn die ökonomischen Leistungen dieser Familie seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder thematisiert werden, so ist besonders über die ersten Jahrzehnte des Familienunternehmens nur wenig bekannt.

Albert Holenstein

Der Grund für das weitgehende Fehlen von Primärzeugnissen zur Familie Raschle liegt zum einen darin, dass sich kein Familienarchiv erhalten hat. Nur vereinzelt sind direkte Zeugnisse wie Briefe, Lebensbeschreibungen oder andere Dokumente überliefert. Zum anderen fehlt das Firmenarchiv der einstigen J. R. Raschle & Co., die zeitweise zu den wichtigsten Arbeitgebern im mittleren Toggenburg gehörte und bis 1922 – zuletzt unter dem Namen Birnstiel, Lanz & Co. – Bestand hatte. Von dieser Firma haben sich in grösserer Zahl nur Musterbücher des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erhalten. Diese geben zumindest einen anschaulichen Eindruck von den hergestellten Fabrikaten. Aufgrund dieser sporadischen Quellenüberlieferung muss in Bezug auf Josabe, Abraham und Johann Rudolf Raschle einiges offen oder als Vermutung stehen bleiben.

Wichtigste Grundlage für die folgenden Ausführungen ist ein reich bebilderter Artikel von Heinrich Oberli in den Toggenburger Annalen (1983) über «Das Familienunternehmen Raschle-Birnstiel-Lanz». Dieser untersucht das Familienunternehmen unter dem Blickwinkel der Bauentwicklung (Geschäfts- und Wohngebäude). Im Folgenden werden die biografischen Skizzen über Josabe, Abraham und Johann Rudolf Raschle in die Entwicklung der Toggenburger Buntweberei eingeordnet und an einigen Stellen um neu zutage geförderte Erkenntnisse ergänzt.

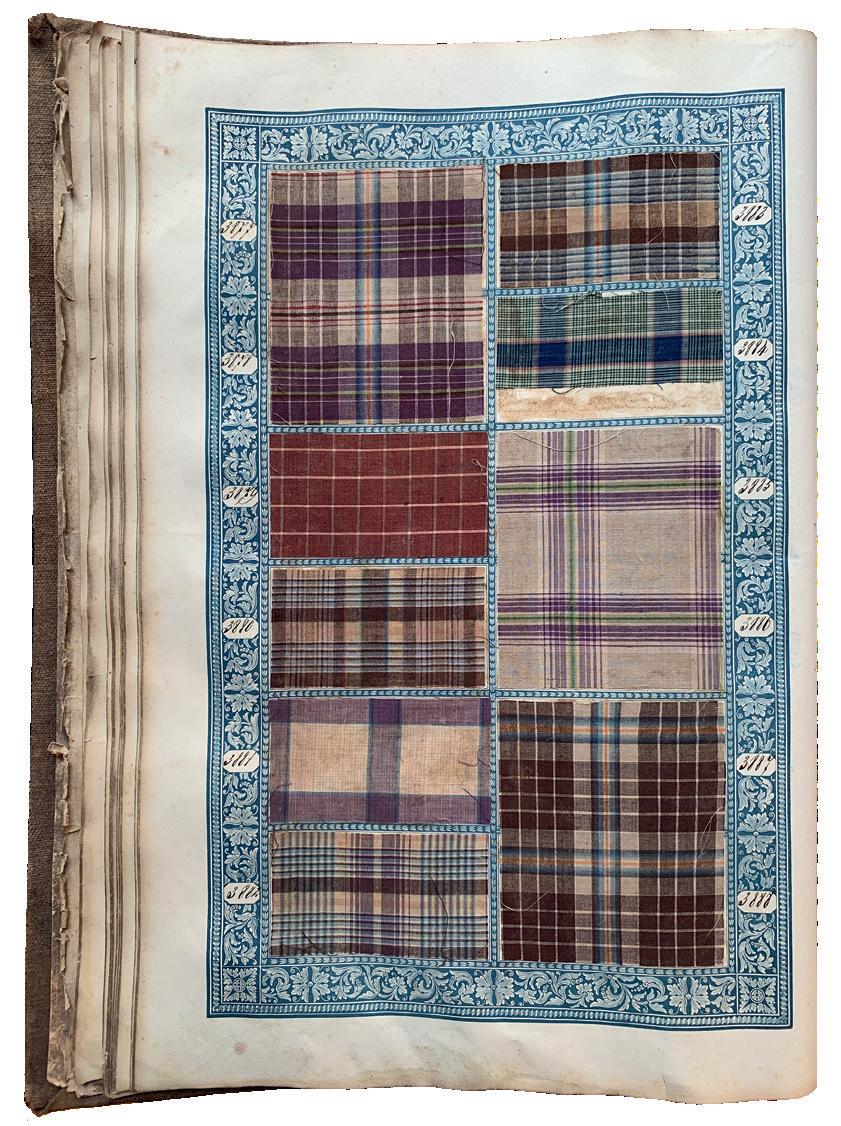

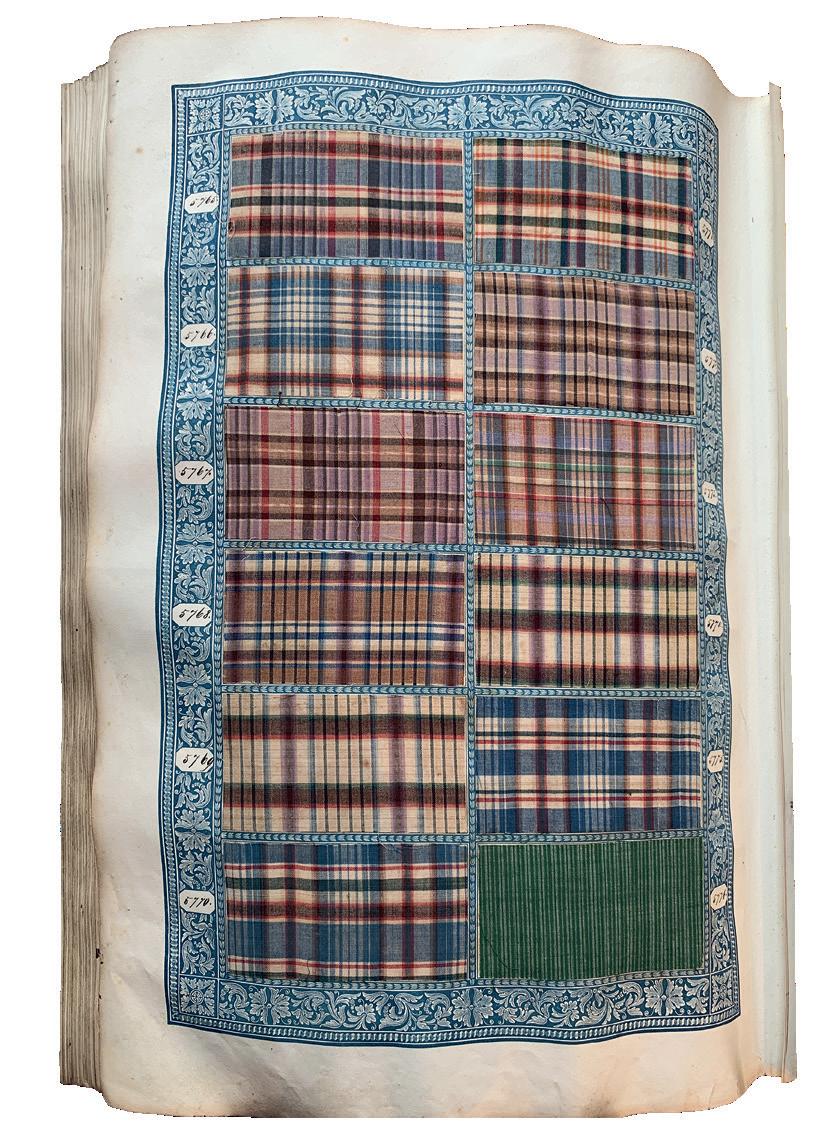

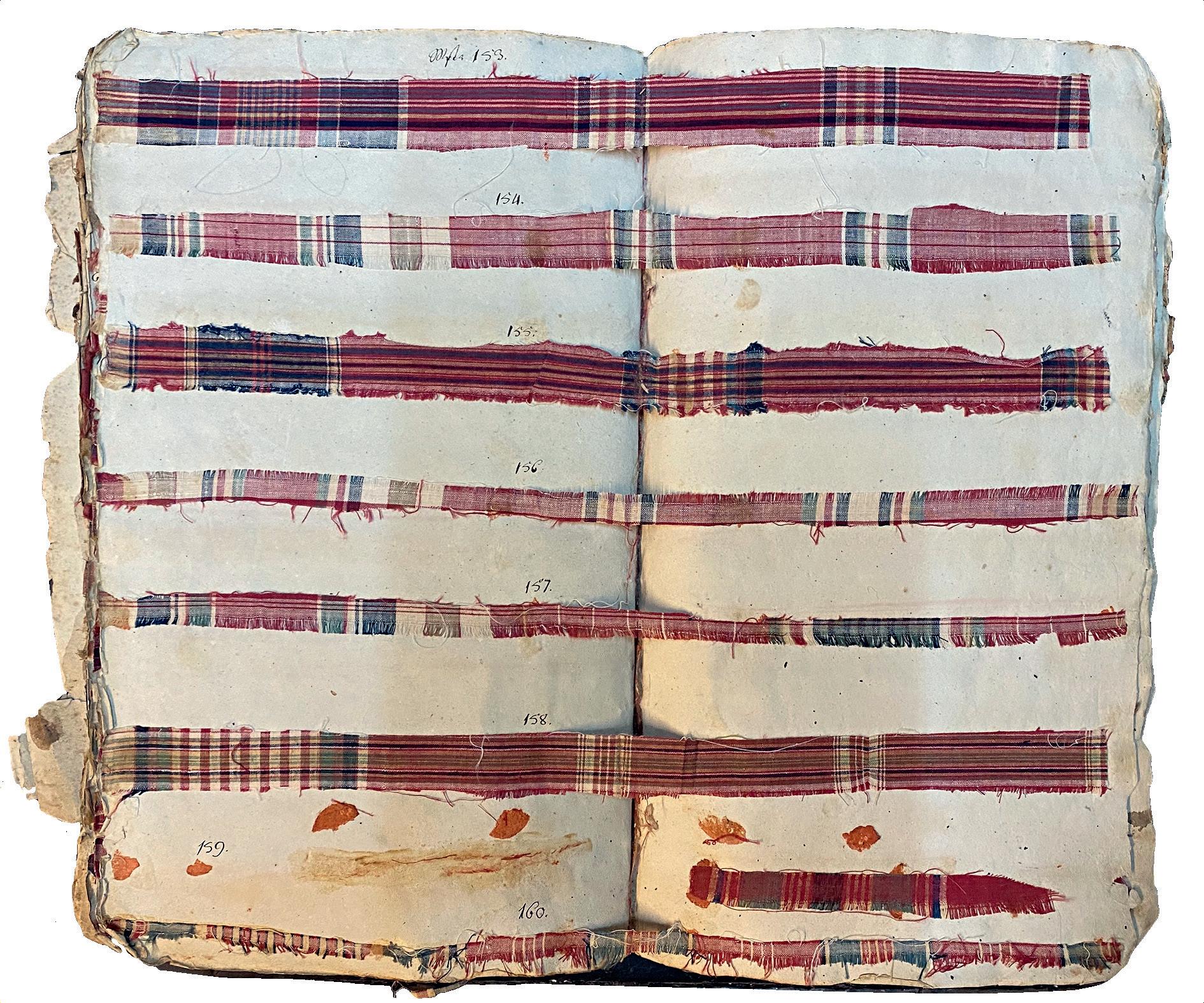

Karierte Muster der Firma

J. R. Raschle & Co., um 1847.

Bild: Textilbibliothek St. Gallen, TSG WEB RB 7.2.

Die Ursprünge der Buntweberei und die Arbeitsorganisation

Das Textilgewerbe in der heutigen Ostschweiz ist sehr alt. Die Ursprünge liegen in der Herstellung und im Handel mit Leinwand, worauf an dieser Stelle nur kurz eingegangen werden kann. Das Leinwandgewerbe um den Bodensee entwickelte sich im Laufe des Hochmittelalters von einem Selbstversorgungszu einem Exportgewerbe. Zuerst bildete die Stadt Konstanz ein Zentrum des Fernhandels, bevor ihr im 15. Jahrhundert die Stadt St. Gallen den Rang ablief. Gewebe mit dem St. Galler Gütezeichen wurden zu Beginn der Frühen Neuzeit in ganz Europa gehandelt. Sie begründeten den bis heute geltenden Ruf St. Gallens als Textilstadt.

Die Leinwandherstellung war bis ins 18. Jahrhundert dominierender Wirtschaftszweig. Allerdings litt das Gewerbe seit dem 17. Jahrhundert einerseits unter stärker werdender Konkurrenz aus Süddeutschland, Böhmen und anderen Regionen, andererseits unter der Neuausrichtung des Textilgewerbes auf den Rohstoff Baumwolle. Diese verdrängte im Toggenburg die Leinwand im Laufe des 18. Jahrhunderts. Über die Anfänge der Baumwollspinnerei schreibt Ulrich Bräker, der Arme Mann vom Toggenburg: «Erst zu End der Dreyßigerjahre [1730er-Jahre] ward das

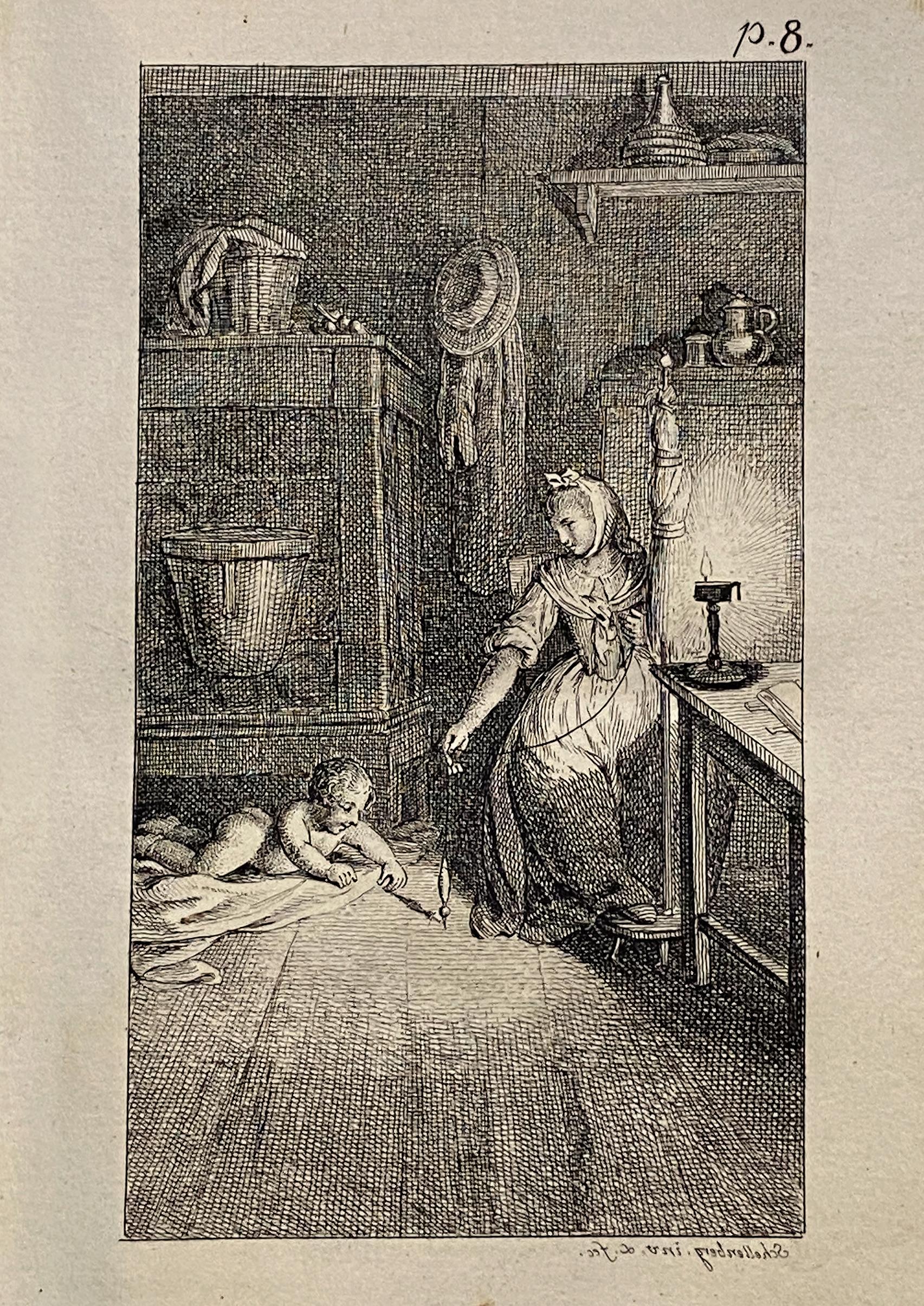

Die Mutter von Ulrich Bräker beim Spinnen. Radierung von Johann Ulrich Schellenberg, 1789. Bild: TML.

Baumwollenspinnen in unserem Dorf [Wattwil] eingeführt; und meine Mutter mag eine von den ersten gewesen seyn, die Löthligarn gesponnen.» Die Arbeit des Spinnens wurde zumeist von der weiblichen Bevölkerung sowie von Kindern und älteren Männern ausgeübt.

Die Jahre zwischen 1760 und 1790 waren für das toggenburgische Textilgewerbe eine goldene Zeit, die den Ausbau der Strassen und des Postwesens, Verbesserungen im Ackerbau sowie den Bau von Schulen, Kirchen und Privathäusern zur Folge hatte. Gegen Ende des Jahrhunderts rentierte die Baumwollspinnerei jedoch nicht mehr, da die Heimspinnerinnen und Heimspinner gegenüber der billigeren, britischen Maschinenproduktion nicht konkurrenzfähig waren. Aus diesem Grund sattelten ab 1780 viele mit Erfolg auf die Baumwollweberei um.

Die Arbeiten in der Heimspinnerei wie auch in der Heimweberei wurden im Auftrag eines Unternehmers oder eines Fabrikanten ausgeführt (Verlagssystem). Diese waren anfangs meist in grösseren Zentren wie St. Gallen oder Winterthur sesshaft. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden zunehmend Toggenburger Unternehmer fassbar, die sich von der städtischen Zentrumsfunktion emanzipierten und im Thurtal eine neue lokale Elite aus Kaufleuten und Fabrikanten bildeten. Zwischen Heimarbeitenden und Unternehmern übernahm ein sogenannter Fergger die Rolle des Vermittlers. Er brachte den Arbeiterinnen und Arbeitern die Rohstoffe und nahm die fertigen Produkte gegen Bezahlung ab. Die Heimarbeitenden stammten meist aus Kleinbauernfamilien, die im Spinnen oder Weben einen willkommenen Nebenverdienst sahen. Schon bald gab es im Toggenburg kaum mehr einen Haushalt, in dem nicht ein Familienmitglied mit einer dieser Tätigkeiten beschäftigt war.

Josabe Raschle

Am 14. November 1756 wurde oberhalb von Wattwil im Hummelwald Josabe Raschle in eine reformierte Bauernfamilie hinein geboren. Er war das älteste von sechs Kindern des Michael Raschle aus Alt St. Johann (1727 – 1796) und der Anna Maria Lüthi aus Schmidberg (1730 – 1799).

In den 1780er-Jahren begann Josabe Raschle als Fergger zu arbeiten. Er kaufte Baumwolle, trug diese zu den Heimarbeitenden, holte bei diesen das gesponnene Garn ab und verkaufte es an einen Händler. Über die Frage, warum Josabe mit dieser Tätigkeit anfing, lassen sich nur Vermutungen anstellen, zumal er als ältester Sohn den elterlichen Hof hätte übernehmen können.

Wahrscheinlich arbeitete schon seine Mutter als Heimspinnerin, und vielleicht auch Josabe selber im Kindesalter. Denn um 1780 stand in fast jedem Toggenburger Bauernhaushalt ein Spinnrad. In der Tätigkeit des Ferggers dürfte Josabe Raschle besseren Verdienst und eine gewisse Aufstiegsmöglichkeit gesehen haben.

Von seinem Wohnort im Hummelwald aus versorgte der junge Mann Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter in der Grafschaft Uznach, wo das Textilwesen noch wenig verbreitet war. Er musste den Rohstoff zu Fuss über den Ricken zu den verstreuten Bauernhäusern tragen und die Fertigprodukte auf dem Nachhauseweg mitnehmen. Das war eine beschwerliche Reise, da der Zustand der Rickenstrasse zu Beginn der 1780er-Jahre schlecht war. Die Fuss- und Saumwege in Richtung Uznach wurden erst zwischen 1786 und 1792 zu einer befahrbaren Strasse ausgebaut. Anfangs verkaufte Josabe Raschle das Garn noch an einen grösseren Händler. Doch schon bald begann er, das Garn eigenständig zu verkaufen und es dann selber zu rohen Baumwolltüchern verarbeiten zu lassen. Es dauerte nicht lange, bis er farbige Kattun- und Taschentücher herstellen liess.

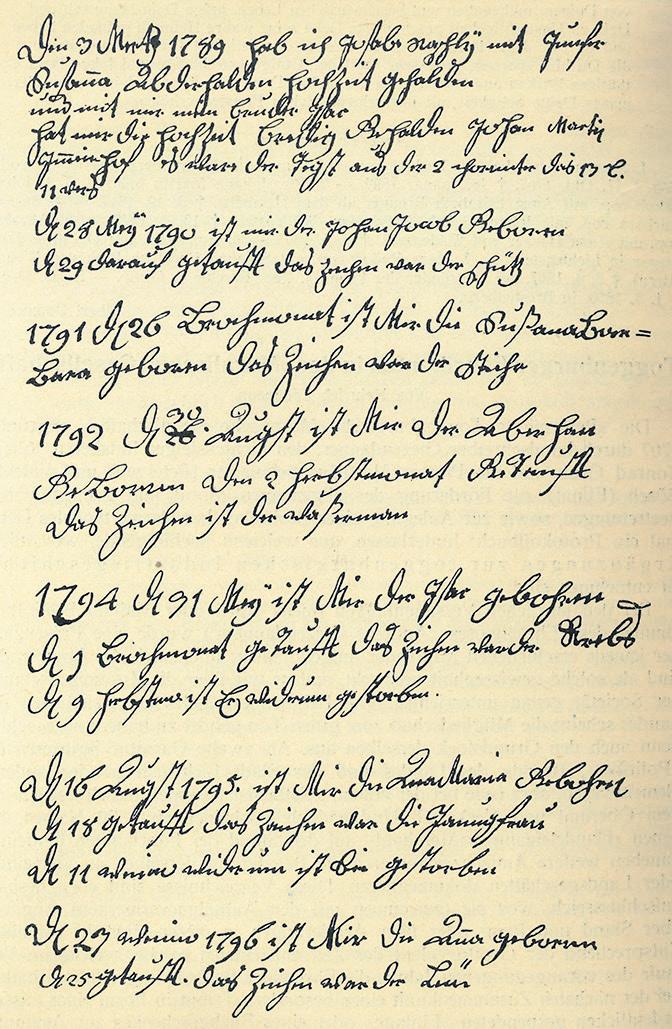

1789 gründete Josabe Raschle mit Susanna Abderhalden, geboren 1767 im Schmidberg, eine Familie. Aus der Ehe gingen zehn Kinder hervor, von denen vier das Erwachsenenalter nicht erreichten. Über Familienereignisse wie Geburten, Taufen oder Todesfälle führte der Vater in der Familienbibel sorgfältig Buch. Diese wird in einem Artikel der Toggenburgerblätter für Heimatkunde von 1949 beschrieben und eine Seite mit Josabes Handschrift abgebildet. Ihr heutiger Aufbewahrungsort (Familienbesitz?) ist unbekannt.

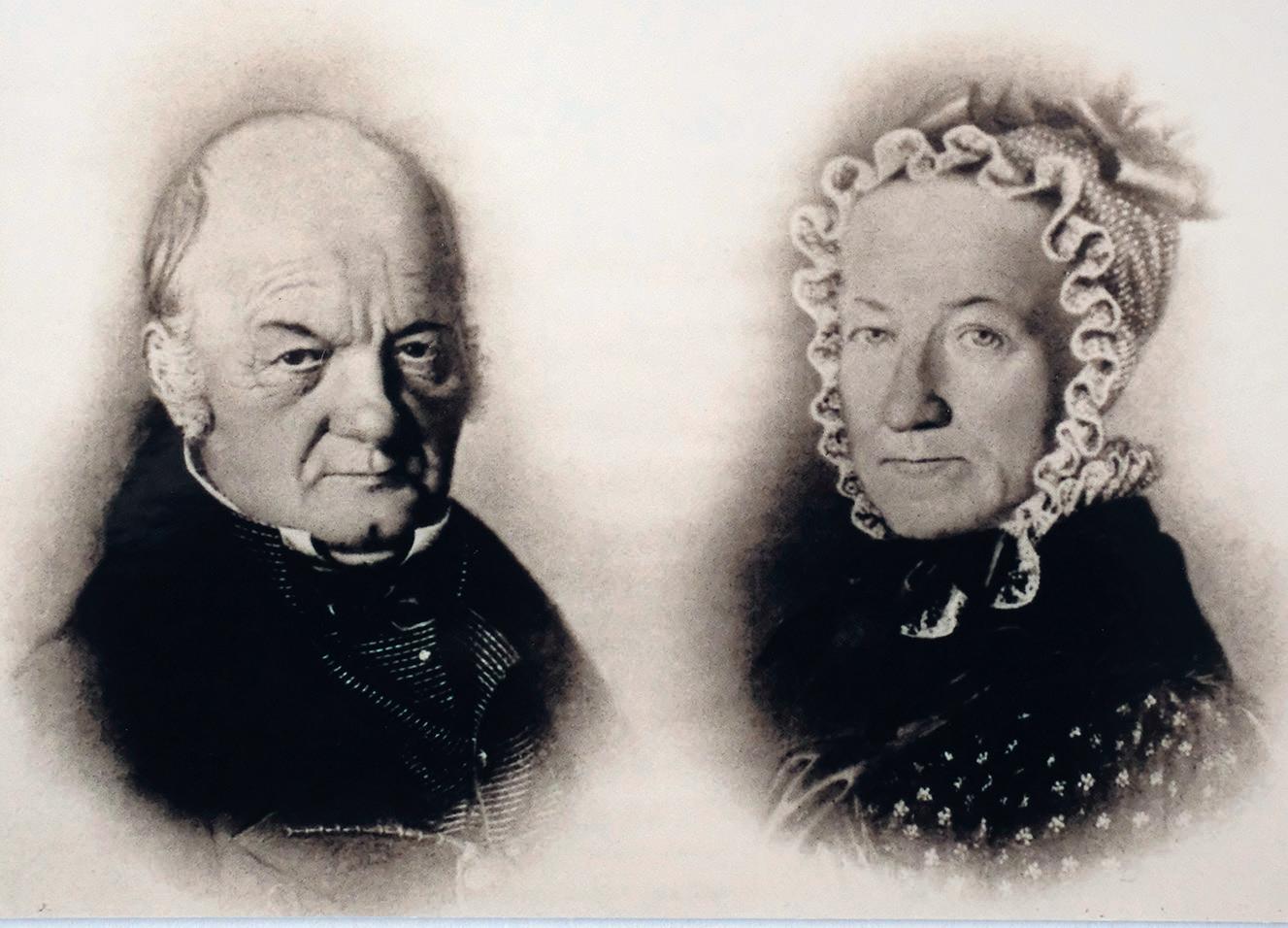

Porträts von Josabe Raschle und seiner Frau Susanna Abderhalden. Bild: TML.

Die handschriftlichen Einträge beginnen mit einem Kurzbericht über die Hochzeit: «Den 3. Mertz 1789 hab ich Josabe Raschly mit Junfer Susanna Abderhalden Hochziit gehalden und mit mir min bruder Isac […].» In besagter Doppelhochzeit ehelichte Josabes Bruder Wibertha Steiner aus dem Hänsenberg. Auf den Eintrag zur Hochzeit folgen zehn Einträge zu den Geburten und Taufen seiner Kinder, bei vieren ergänzt durch eine Bemerkung zu deren Ableben. Letzteres ist etwa beim vierten Kind, das nach Josabes Bruder benannt wurde, der Fall: «1794 der 31. Mey ist mir der Isac gebohren; der 1. brachmonet getauft, das Zeichen war der Krebs; der 9. herbstmo[nat] ist er widerum gestorben.»

Zum Ende der handschriftlichen Einträge gedenkt eines von Josabes Kindern dem verstorbenen Vater: «1826 – den 28ten Augsten ist uns der 1. Vater durch den Tod entrissen worden, am 31ten wurde seine sterbliche Hülle dem Schoos der Erde übergeben. […] Ruhe wohl aus, Du theurer seliger Vater, in des

Musterbuch der Firma Raschle, um 1820. Bild: TML.

Handschriftliche Einträge von Josabe Raschle in der Familienbibel. Bild: Toggenburgerblätter für Heimatkunde 12/3 (1949), S. 19.