Hans Weder En face

HANS WEDER

Hans Weder En face

HANS WEDER

Die Herausgabe dieses Buches wurde unterstützt von Steinegg Stiftung

Dr. Fred Styger Stiftung

Johannes Waldburger-Stiftung

Friedrich und Anita Frey-Bücheler-Stiftung

Diese Publikation erscheint zur Ausstellung über Hans Weder im Alten Zeughaus Herisau vom 16. bis 24. Oktober 2024.

Die Bilder stammen, wo nicht anders vermerkt. aus dem Nachlass.

2024 © by Appenzeller Verlag, CH-9103 Schwellbrunn

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

Fotografie: Andreas Butz, Appenzeller Verlag Gestaltung: Mike Müller, Appenzeller Verlag Gesetzt in BrownStd, Maklin Slab und MacklinSans, gedruckt auf Lessebo Smooth Natural Herstellung: Verlagshaus Schwellbrunn Druck: Appenzeller Druckerei, Herisau

ISBN 978-3-85882-900-9 www.appenzellerverlag.ch

«Der Mensch ist Spiegel des Menschen.»

Türkisches Sprichwort

«Wenn ich Gesichter male, wage ich es, andere Menschen anzusehen.»

Annäherung an Hans Weder

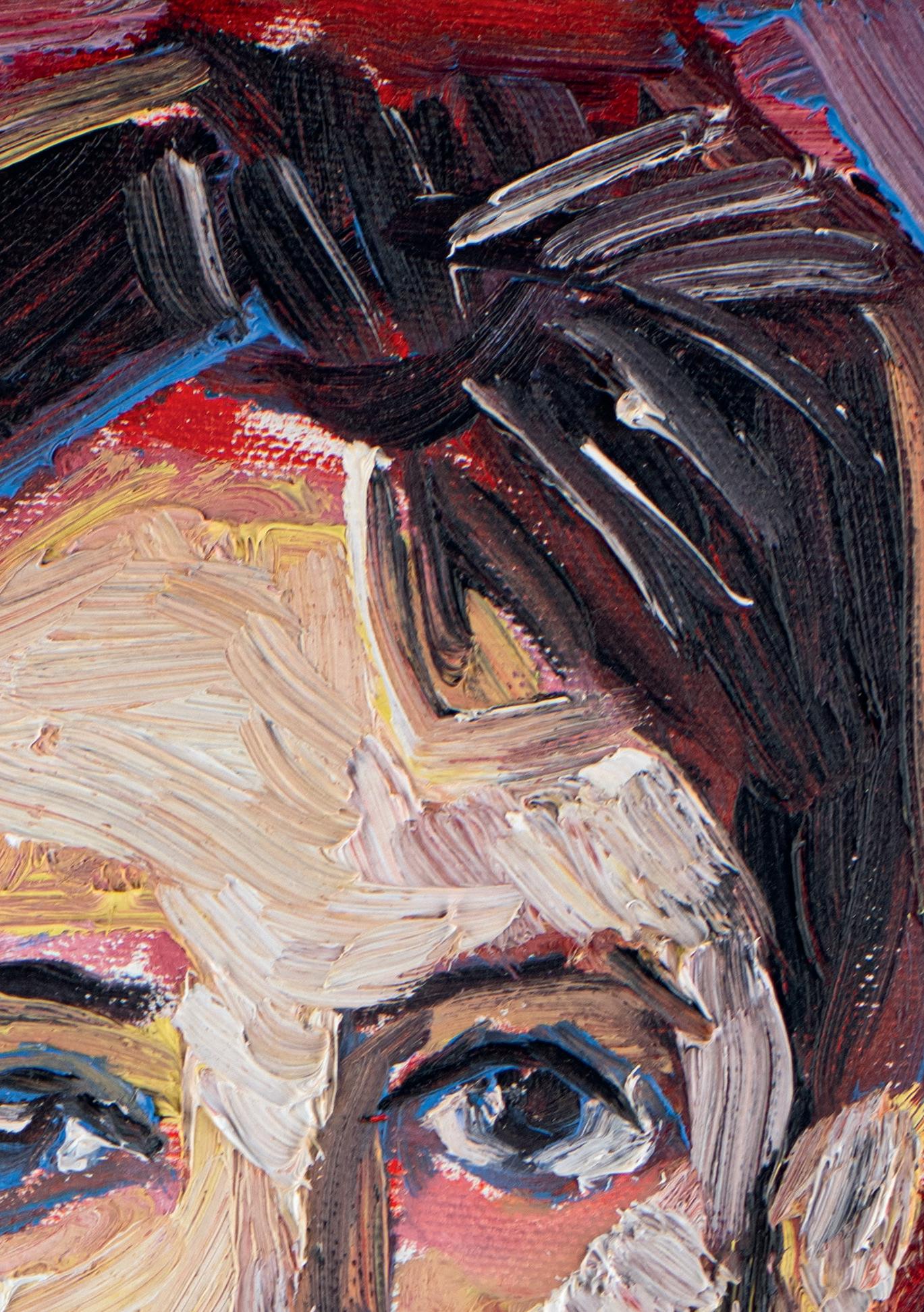

«Wenn ich Gesichter male, wage ich es, andere Menschen anzusehen.» Kaum ein Satz umfasst Werk und Person Hans Weders (1953 – 2021) treffender. Mit diesem Satz benennt er selbst das zentrale Thema seines Schaffens, das Bildnis, und bringt uns die Verunsicherung eines sensiblen Menschen nahe. Wenn wir bei Hans Weder vom Bildnis sprechen, handelt es sich allerdings nicht um das reale Porträt einer Person. Vielmehr sind es Gesichter – eine Fülle an Gesichtern, die ihn umgeben. Immer wieder gestaltet Hans Weder das menschliche Antlitz: mal malerisch, aus der Farbe modelliert, mal in wenigen Strichen hingeworfen, reduziert auf einzelne Linien, die Auge, Nase, Mund markieren. Hundertfach, stapelweise. Er zeigt den Menschen verletzt, mit Farbmalen wie mit Wunden versehen. In der expressiven gestischen Bewegtheit seines gleichwohl äusserst präzise gesetzten Strichs liegt eine starke emotionale Bewegtheit. Diese Kraft vermittelt sich in jeder Darstellung, auch in den abstrahierten, minimalistisch reduzierten Werken. Schafft die Abstraktion Distanz zur äusseren menschlichen Erscheinung, bewirkt sie eine Konzentration der Innerlichkeit.

Die Bildnisse muten an wie Psychogramme. Hier kommen unterschiedliche Seinszustände zum Ausdruck. Die Arbeiten protokollieren eine fortwährende Innenschau und können wie ein Zustandstagebuch gelesen werden. Es lässt sich eine Verwandtschaft zu Alexej von Jawlensky ziehen. Mit den Abstrakten Köpfen (ab 1918) entfernt dieser sich von der natürlichen Erscheinung und findet eine zunehmend geometrische Bildsprache. Die Serie umfasst rund 300 Arbeiten. Jawlensky sucht «eine Form für das Gesicht zu finden, da ich verstanden hatte, dass die grosse Kunst nur mit religiösem Gefühl gemalt werden soll. Und das konnte ich nur in das menschliche Antlitz bringen.»1 Ab den Dreissigerjahren beginnt er mit den Meditationen, eine weitere, knapp 900 Arbeiten umfassende Serie, die ein noch strengeres Bildschema des Gesichts verfolgt. Das Antlitz füllt jetzt die ganze Bildfläche aus, «das Bild wird selbst Gesicht».2 Dieser Phase liegt – vergleichbar zu Hans Weder –

eine Krise zugrunde, Jawlenskys Erkrankung an einer seit 1929 rasch voranschreitende Arthritis, die zunächst zur schmerzhaften Versteifung der Arme und Hände und 1937/38 schliesslich zur Lähmung führt. Mit geschlossenen Augen, den Blick nach innen gerichtet und die Gesichtszüge auf die Form eines Kreuzes konzentriert, strahlen die Köpfe eine meditative Versenkung aus und werden verschiedentlich als Christusbilder gedeutet.

In der Kunst spielen Bildnisse über Jahrhunderte hinweg eine grundlegende Rolle, gilt es nicht nur das Äussere des Menschen zu erfassen, sondern auch seine innere Persönlichkeit. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Selbstporträt zu. Von der «Beseeltheit des Porträts» spricht der Kulturphilosoph Georg Simmel und meint damit die Einheit des Körperlichen und Seelischen, deren Grundvoraussetzung darin liege, dass das Porträt seinerseits «Schöpfung einer Seele ist». Im Bildnis transformiert das Ich zu einem Du, wird ein «FürsichSeiendes» und ist zugleich dem Ich «innerlich näher als irgend solches, das nur seelischer Inhalt, aber nicht selbst Seele ist».3

Im Bildnis erschliesst sich das Ich in einem Gegenüber, wie Georg Simmel schreibt: «Das Kunstwerk ist immer eine Objektivierung des Subjekts und bekommt dadurch seinen Platz jenseits der Realität, die am Objekt für sich oder am Subjekt für sich haftet.»4 So fordert das Bildnis auch in seiner Abstraktion immer zur Auseinandersetzung auf – Kunstschaffende wie Betrachtende. Für Hans Weder gilt das Bildnis darüber hinaus als ein materialisiertes Gegenüber in der Einsamkeit, für dessen Gestaltung wagt er sogar die Begegnung. Seine an der École des BeauxArts in Paris begonnene Künstlerlaufbahn wird jäh von der psychischen Krankheit durchbrochen, die seitdem sein Leben prägt. Er hat viel vor in der Kunst und setzt sich intensiv mit Malpraktiken und Stilen anderer Künstler auseinander. Er entwickelt eigene Theorien zur Malerei, will «die Ästhetik des Schönen» in der Malerei beweisen und in eine Form bringen, erklärt

er in einem Interview für das St. Galler Tagblatt vom 6. März 2013.5 Auch wenn er seinen Traum vom Künstlerleben nicht erfüllen kann, bleibt er immer Künstler. Seine Vertiefung in die Malerei findet sich in einem umfangreichen Œuvre umgesetzt. Im Jahr 2013 zeigte das open art museum (ehemals Museum im Lagerhaus) in St. Gallen eine grosse Werkgruppe von Hans Weder in der Ausstellung AugenBlicke. Der Augenblick ist ein kurzer Moment, der ungeheure Bedeutung erlangen kann. Für die Begegnung mit einem Menschen ist der erste AugenBlick, die direkte Konfrontation von Angesicht zu Angesicht entscheidend. Im Antlitz erkennen wir den Menschen, in der Spiegelung im Gegenüber erkennen wir uns selbst. «Im Gesicht», bringt es Jawlensky auf den Punkt, «offenbart sich der ganze Kosmos».6

Monika Jagfeld

Leiterin open art museum St. Gallen

1 Alexej von Jawlensky, Lebenserinnerungen, zit. n. Ingrid Koszinowski, Alexej von Jawlensky, in: Die Sammlung Im Obersteg im Kunstmuseum Basel, Basel 2004, S. 71.

2 Angelika Affentranger-Kirchrath, Jawlensky in der Schweiz 1914 – 1921, Ausstellungskatalog Kunsthaus Zürich; Fondation de l’Hermitage, Lausanne; Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg 2000/01, S. 108. Zit. n. Ingrid Koszinowski, ebd., S. 73.

3 Georg Simmel über «Die Beseeltheit des Porträts», in: Georg Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, Leipzig 1916.

4 Georg Simmel über «Der subjektivische Realismus und das Selbstporträt», ebd.

5 Brigitte Schmid-Gugler, Kein grüner Zweig, in: St. Galler Tagblatt, 6.3.2013.

6 Alexej von Jawlensky an Galka Scheyer (ohne Datumsangabe), zit. n. Ingrid Koszinowski, s. Anm. 1, S. 73.

Porträt Onkel Jakob Weder

Jahr unbekannt

Acryl auf Leinwand, 50 × 40 cm

Porträt unbekannt

Jahr unbekannt

Acryl auf Leinwand, 35 × 27 cm, Privatbesitz