Werdenberger Jahrbuch 2025

WERDENBERGER JAHRBUCH

2025

Mobilität

Beiträge zur Geschichte der Gemeinden War tau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald

Historischer Verein der Region Werdenberg 38. Jahrgang

© 2025 by FormatOst

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

Verlagshaus Schwellbrunn, Appenzeller Verlag AG Im Rank 83, 9103 Schwellbrunn verlag@formatost.ch

Verlagsauslieferung in die EU: HEROLD Fulfillment GmbH, Daimlerstrasse 14, DE-85748 Garching service@herold-fulfillment.de

Herausgeber: Historischer Verein der Region Werdenberg HVW

Redaktion: René Oehler (Leitung), Daniela Ulrich, Clara Müller, Hanna Rauber (Bildredaktion), Stephani Schmidt. Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die Autorinnen und Autoren verantwortlich.

Umschlagbild: Archiv Hansruedi Rohrer, Buchs (H.R.R.).

Gestaltung: Brigitte Knöpfel

Gesetzt in ITC Stone Serif Std und ITC Stone Sans Std

Druckvorstufe: Verlagshaus Schwellbrunn

Druck: Appenzeller Druckerei, Herisau

Bindung: Buchbinderei Grollimund AG, Reinach BL

ISBN 978-3-03895-072-1 formatost.ch

Inhalt

6 Dank

8 An die Leserinnen und Leser

10 FOKUS

12 Mobilität im Wandel der Zeit Josef Gähwiler

20 Der Salzhandel im späten 18. Jahrhundert Martin Heeb und Fabian Hümer

32 Die Anfänge des Automobils Felix Hartmann

46 Buchs – das Tor zum Osten Paul Knupp

52 Eine Grabser Vision vor 130 Jahren Hanna Rauber

60 Die Elektrifizierung der Mobilität Josef Brusa

72 Wenn die Mobilität das Leben prägt Heini Schwendener

80 «Excuse me, are you a tourist?» Franz Noser

88 Gemeinsam die steigende Mobilität denken und lenken René Lenherr-Fend

96 PANORAMA

98 Die verlorene Stute – ein Handel zwischen Werdenberg und Vaduz aus dem Jahr 1682 Georg Schuler

104 Objekt des Jahres: Glocke der evangelisch-reformierten Kirche in Sennwald aus dem Jahr 1500 Michael Berger

116 Die Burg War tau im Spätmittelalter Heinz Gabathuler

122 Vom Steinsprengen am Schollberg Otto Ackermann

134 Wie der Alvier zu seiner Hütte kam Christian Buchholz

146 Buchbesprechungen

154 Werdenberger Kulturschaffen: Seline Jetzer, Harfenistin Uli Rutz

160 CHRONIK

162 Vereinstätigkeit des HVW von Juli 2024 bis Juni 2025 Daniel Gut

168 Schloss Werdenberg – Jahresrückblick Sommer 2024 bis Sommer 2025 Thomas Gnägi

176 Jahresrückblick der Werdenberger Gemeinden Hanna Rauber und Stephani Schmidt

205 Werdenberger Bevölkerungsstatistik von 2023 und 2024

206 Kommunale Abstimmungen/Wahlen der Werdenberger Gemeinden

213 Nachruf Margarita Primas Martin P. Schindler

215 Nachruf Mathäus Lippuner Hanna Rauber

216 Nachruf Peter Geiger Arthur Brunhart

218 Unsere Verstorbenen

232 Abbildungsnachweise

235 Werdenberger Jahrbuch: Bisher erschienene Publikationen

DANK

Folgende Gemeinden, Firmen und Personen unterstützten die Herausgabe des Werdenberger Jahrbuchs 2025:

– Politische Gemeinde War tau

– Politische Gemeinde Sevelen

– Stadt Buchs

– Politische Gemeinde Grabs

– Politische Gemeinde Gams

– Politische Gemeinde Sennwald

– Werdenberger Ortsgemeinden: War tau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams, Sax, Haag, Salez, Frümsen, Sennwald

– ACV Treuhand AG, Buchs, acv.ch

– Alpiger Holzbau AG, Sennwald, alpiger-holzbau.ch

– Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Buchs, bzbs.ch

– booksinbuchs GmbH, Buchs, booksinbuchs.ch

– CHEMBERG GMBH SCHWEIZ , Salez

– Delta Möbel AG, Haag, delta-moebel.ch

– Elektrizitätswerk Buchs, Buchs, ewbuchs.ch

– Elektrizitätswerk Sennwald, Sennwald, ewsennwald.ch

– Freimed Arztpraxis, Sennwald, freimed-sennwald.ch

– Galerie am See, Buchs, galerieamsee.ch

– Garage Kühnis AG, Grabs, garage-kuehnis.ch

– Gasthaus Löwen, Salez, loewen-salez.ch

– Graf Malerei AG, Buchs, grafmalerei.ch

– Heizplan AG, Gams, heizplan.ch

– Hotel Buchserhof, Buchs, buchserhof.ch

– K + R Malerei AG, Sevelen, kundr.ch

– Kolb Elektro SBW AG, Haag, kolbelektro.ch

– Kühnis Optik Buchs AG, Buchs, kuehnis.ch/optik/buchs

– Kuhn Felix, dipl. Architekt ETH SIA, Buchs, felixkuhn.ch

– Meier-Joos Annamarie und Willi, Zürich

– Merck, Buchs, sigmaaldrich.com

– Die Mobiliar, Buchs, mobiliar.ch

– Müller Azmoos AG, Azmoos, muellerazmoos.ch

– Raiffeisenbank Werdenberg, Buchs, www.raiffeisen.ch

– Schöb AG, Gams, schoeb-ag.ch

– SLB MEDIA AG, Buchs, slbmedia.ch

– St. Galler Kantonalbank, Buchs, sgkb.ch

– titz GmbH, Schaanwald, titz-gmbh.li

– Verdunova AG, Sennwald, verdunova.ch

– Ungenannte Freunde, Freundinnen, Gönner und Gönnerinnen

An die Leserinnen und Leser

Mobil ist der Mensch seit jeher, und mit ihm die Waren und Güter, die er mit sich führt, doch zumindest an Land war seine Mobilität jahrtausendelang fast ausschliesslich an die eigene Muskelkraft gebunden. Unterstützt und ergänzt wurde sie lediglich durch den Einsatz von Reit-, Zug- und Arbeitstieren. Das änderte sich im 19. und 20. Jahrhundert im Zuge der wissenschaftlichen, technischen und industriellen Revolution grundlegend. Fahrräder, Eisenbahnen, Automobile und Flugzeuge eroberten innerhalb weniger Jahrzehnte die Welt und machten die Menschen so mobil, wie sie es sich lange kaum zu erträumen gewagt hatten. Diese Mobilität ist heute selbstverständlicher und unverzichtbarer Teil unseres Alltagslebens geworden, gleichzeitig wissen wir auch um die enorme Belastung, die sie für Umwelt und Klima bedeutet.

Der Buchser Historiker Joseph Gähwiler erläutert im Auftaktartikel, in welchem globalen, nationalen und regionalen Kontext sich diese rasante Entwicklung im Werdenberg vollzog. In den weiteren Beiträgen des Fokusteils geht es dann um spezifisch lokale Aspekte und Facetten der umfangreichen Thematik, soweit diese nicht bereits in früheren Werdenberger Jahrbüchern behandelt wurden. So widmete sich etwa das Jahrbuch 1997 dem Thema «Strassen und Wege», jenes von 2001 der Geschichte der Eisenbahn im Rheintal.

Salz, Salzhandel und Salztransport waren einst von eminenter Bedeutung. Tangiert davon war auch die glarnerische Landvogtei Werdenberg, insbesondere nachdem Glarus mit Bayern 1778 einen «Salzcontract» geschlossen hatte. Martin Heeb und Fabian Hümer befassen sich in ihrem Beitrag mit diesen Salzhandelsbeziehungen und den Spuren, die sie im Werdenberg hinterlassen haben. Warenverkehr und Handel intensivierten sich im 19. Jahrhundert im Zuge der radikalen Modernisierung der Mobilität. 1872 wurde Buchs zum Grenzbahnhof und entwickelte sich in der Folge zu einem bedeutenden Speditionsplatz und einer wichtigen Transitdrehscheibe, wie Paul Knup am Beispiel der einstigen Speditionsfirma Danzas aufzeigt.

Anfang des 20. Jahrhunderts tauchten im Werdenberg die ersten Autos auf, der erste Werdenberger Automobilist war 1908 Jakob Hitz aus Sevelen. 1924 zählte man im Bezirk Werdenberg 59 Automobile, 1940 waren es 146. In Felix Hartmanns Artikel zu den Anfängen des Automobils erfährt man noch viel mehr, das einen angesichts der heutigen Verhältnisse staunen und schmunzeln lässt. Etwa zur selben Zeit

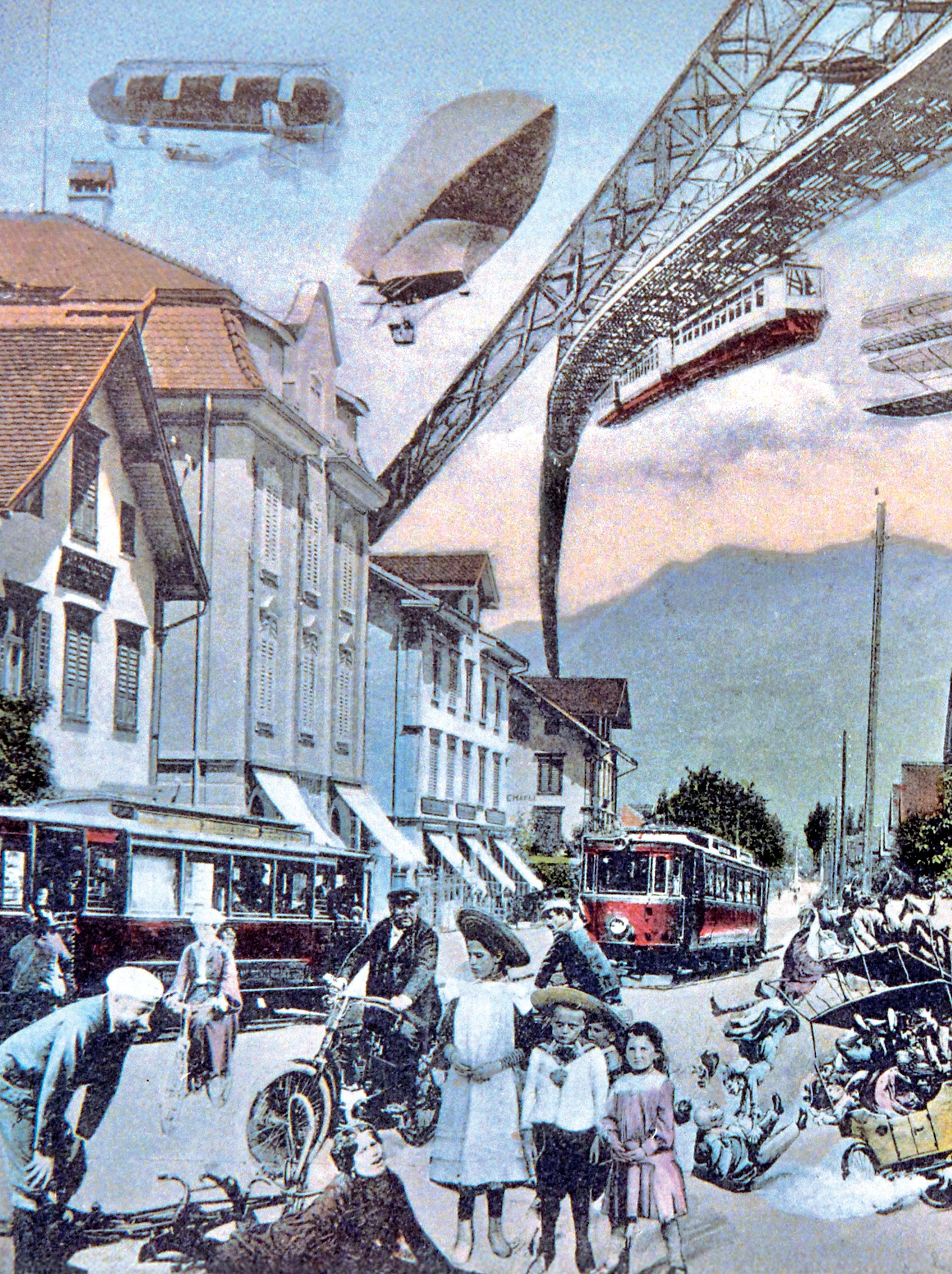

entstanden auch in unserer Region zahlreiche Ideen, Visionen und Projekte für Bahn- und Strassenbahnlinien. Hanna Rauber stellt in ihrem Beitrag ein Projekt für eine Strassenbahn von Grabs nach Buchs vor. Realisiert wurde es trotz anfänglichem Enthusiasmus nie. Auf dem Umschlagbild des Jahrbuchs ist dennoch eine Strassenbahn in der Buchser Bahnhofstrasse zu sehen. «Buchs in der Zukunft» lautet die Legende der Ansichtskarte aus den 1920er-Jahren.

In die Gegenwart und die nähere Zukunft hinein führt uns Josef Brusas Artikel zur Elektrifizierung der Mobilität. Heute sind Elektroautos in aller Munde, die Elektrifizierung der Mobilität setzt aber bereits im 19. Jahrhundert ein, und im Werdenberg wird zu deren Entwicklung schon seit 40 Jahren ein massgeblicher Anteil geleistet. Mit Gegenwart und Zukunft des Verkehrs und der Mobilität beschäftigen sich auch die Behörden in der Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein permanent, denn es braucht eine diesbezügliche grenzüberschreitende Planung und Steuerung, wie der Beitrag von René Lenherr-Fend deutlich macht. Heini Schwendener porträtiert vier Menschen aus der Region, deren Leben in besonderer Weise von der Mobilität geprägt wird, und Franz Noser macht sich Gedanken zum modernen Massentourismus und zeigt in einer Fotostrecke Touristinnen und Touristen, die das Städtchen Werdenberg besuchen.

Im Panoramateil stellt Georg Schuler als Urkunde des Jahres ein Dokument aus dem Jahr 1682 vor. Es geht darin um eine von der «Buchser Au» entwichene Stute des Landvogts Johann Jakob Blumer, die in Eschen aufgefunden und auf Schloss Vaduz verbracht wurde, zuhanden des Grafen Ferdinand Karl von Hohenems. Es brauchte in der Folge ziemlich viel, bis Landvogt Blumer sein Pferd – gegen Bezahlung – zurückerhielt. Das Objekt des Jahres ist eine lange Zeit verschwundene beziehungsweise vergrabene Sennwalder Kirchenglocke aus dem Jahr 1500, die seit Kurzem wieder in neuem Glanz bei der Hammerschmiede Sennwald hängt und wunderbar klingt, wie Michael Berger in seinem Beitrag betont. Und die Rubrik «Werdenberger Kulturschaffen» bringt uns die vielseitige Grabser Harfenistin Seline Jetzer näher. Das Interview mit ihr hat Uli Rutz geführt.

In den weiteren Panoramabeiträgen geht es um die Burg Wartau, deren spätmittelalterlicher Geschichte Heinz Gabathuler anlässlich ihres 800-jährigen Bestehens nachgegangen ist. Otto Ackermann befasst sich mit dem Schollberg, wo seit 200 Jahren Steine abgebaut beziehungsweise gesprengt werden. Weiter oben, auf dem Alvier, steht seit 150 Jahren eine Hütte. Wie es dazu kam und welch wechselvolle Geschichte sie hinter sich hat, ist im Beitrag von Christian Buchholz nachzulesen.

Der abschliessende Chronikteil bietet nebst Bevölkerungs- und Abstimmungsstatistiken einen ausführlichen Jahresrückblick auf das Geschehen in den Werdenberger Gemeinden, und ganz zum Schluss wird der im vergangenen Jahr verstorbenen Werdenbergerinnen und Werdenberger gedacht.

Viel Vergnügen beim Blättern, Lesen und Staunen!

Vorstand HVW und die Redaktion

FOKUS

Mobilität

12 Mobilität im Wandel der Zeit

20 Der Salzhandel im späten 18. Jahrhundert

32 Die Anfänge des Automobils

46 Buchs – das Tor zum Osten

52 Eine Grabser Vision vor 130 Jahren

60 Die Elektrifizierung der Mobilität

72 Wenn die Mobilität das Leben prägt

80 «Excuse me, are you a tourist?»

88 Gemeinsam die steigende Mobilität denken und lenken

Josef Gähwiler

Mobilität im Wandel der Zeit

Die Menschen waren immer schon mobil, aber mit der Industrialisierung verändert sich ihre Mobilität grundlegend. Ursache ist die Trennung von Wohnund Arbeitsort. Auch Erfindungen spielen eine Rolle.

Der Begriff Mobilität wird heute in erster Linie mit Pendlerinnen und Pendlern verbunden. Wir sehen die Massen auf dem Arbeits- und Schulweg beim (werk-)täglichen Blick auf die Strassen und in die öffentlichen Verkehrsmittel. Die aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass in der Region Werdenberg mehr als die Hälfte der Personen, die zum Arbeits- oder Ausbildungsort pendeln, ein privates Verkehrsmittel wählen. Oft ist das Auto oder ein anderes motorisiertes Fahrzeug das Verkehrsmittel der Wahl, mit einem kleineren Anteil ist es das Fahrrad. Die gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmittel werden weniger zum Pendeln genutzt.1 In den letzten Jahren ist der Anteil der zur Arbeit pendelnden Personen stetig gewachsen. Die räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsort ist weiter fortgeschritten; gestiegene Preise auf dem Wohnungsmarkt und die niederschwellige Verfügbarkeit von Transportmitteln sowie Veränderungen im Arbeitsmarkt haben dazu beigetragen.

Mit dem Ausbau des ÖV-Angebotes soll der Anteil des motorisierten Individualverkehrs reduziert werden, um die

Überlastung des Strassennetzes zu verhindern und die Belastung für Mensch und Umwelt zu senken. Dazu gehört aus Werdenberger Sicht der kürzlich fertiggestellte Doppelspurausbau auf der Rheintallinie. Zukünftig sollen die Busverbindungen zwischen den Dörfern und ins benachbarte Ausland weiter verbessert werden.

Im Jahr 2023 pendelten schweizweit acht von zehn Erwerbstätigen von ihrem Wohngebäude zum Arbeitsplatz. 71 Prozent dieser Personen verliessen ihren Wohnort, um zum Arbeitsort zu gelangen (1990: 58 Prozent). Die Hälfte davon wählte 2023 das Auto als Hauptverkehrsmittel, 31 Prozent nutzten öffentliche Verkehrsmittel und rund ein Fünftel (17 Prozent) fuhren mit dem Fahrrad (8 Prozent) oder gingen zu Fuss (9 Prozent). Die durchschnittliche Pendeldistanz betrug 14 Kilometer und dauerte 30 Minuten. Der Anteil an Personen, die ihre Wohngemeinde für die Arbeit verlassen, wuchs seit 1990 von 49 auf 72 Prozent.2

Diese Zahlen zum Pendelverkehr decken sich mit alltäglichen Beobachtungen in der heutigen Zeit. Ein Blick in die Ge-

schichte zeigt, dass die Nutzung des Verkehrsnetzes sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stark veränderte. In diesem Zeitraum begann in der Schweiz die systematische Sammlung von Verkehrsdaten, um diese Veränderung greifbar zu machen. Die Pendlerinnen und Pendler wurden erstmals bei der Volkszählung von 1910 erfasst. Über 150 000 Personen – 9 Prozent aller Erwerbstätigen –

Strassenszene 1950 beim alten Buchser Rathaus mit Menschen auf dem Weg zu alltäglichen Verrichtungen.

Der Grossteil der Menschen ist bis ins 20. Jahrhundert in der Regel zu Fuss unterwegs: Kinder posieren um 1904 auf der Buchser Schulhausstrasse.

verliessen damals ihre Wohngemeinde, um zur Arbeitsstätte zu gelangen. Dass dies erst 1910 systematisch erfasst wurde, lässt verschiedene Schlüsse zu: Das Pendeln spielt davor in der Wahrnehmung eine geringe Rolle – dass jemand zum Arbeitsplatz gelangen muss, wird als selbstverständlich angeschaut. Erst mit sich aufdrängenden politischen oder baulichen Massnahmen aufgrund des zunehmenden

Wenig Verkehr auf den Strassen: Um 1930 nutzt die «Dorfjugend» in Sax die wenig befahrene Strasse, um für den Fotografen zu posieren.

Pendelverkehrs, dringt das Pendeln ins öffentliche Bewusstsein. Eine Schwierigkeit bei der historischen Betrachtung von Mobilität besteht darin, dass für die meiste Zeit kaum Zahlen zur Verfügung stehen und wir von Verkehrswegen, schriftlichen Quellen zu anderen Themen, archäologischen Befunden und dem Wissen über den Alltag der Menschen auf solche Entwicklungen schliessen müssen.

Ein Fuhrwerk vor dem Buchser Rathaus um 1918. Ross und Wagen werden für Transporte genutzt.

Der Mensch – das mobile Wesen

Lange waren Wohn- und Arbeitsort identisch, was aber eine grundsätzliche Mobilität der Menschen nicht ausschloss. Mobilität bedeutet historisch gesehen nicht Pendeln, sondern Handel, Reisen und Migration.

Selbst wenn sprichwörtlich alle Wege nach Rom führen, beginnt die Geschichte der Mobilität und der Stassen3 nicht erst mit dem Römischen Reich. Mit Blick auf den auch in unserer Region feststellbaren Austausch bereits in prähistorischer Zeit4 und aufgrund der Tatsache, dass der Homo Sapiens sich über den gesamten Erdball ausbreitete, darf man in Anlehnung an das zoon politikon bei Aristoteles vom Menschen als einem mobilen Wesen sprechen. Ob auf den mit Pflastersteinen oder Kies gebauten römischen Strassen, den mit Schlag- und Sumpflöchern durchsetzten, mittelalterlichen Naturstrassen oder den teilweise bereits ausgebauten Strassen des frühen 19. Jahrhunderts: Der Grossteil der Menschen ging selbst über grosse Distanzen zu Fuss. Wer es sich leisten konnte und etwas auf sich hielt, wählte Fuhrwerke oder Pferde als Transportmittel oder hatte zumindest für das Gepäck einen Esel mit dabei. Auch Waren wurden so transpor-

tiert, doch die alltägliche Mobilität fand zu Fuss statt.

Die meisten Menschen, die auf den Strassen unterwegs waren, bewegten sich in einem kleinen Radius. Sie gingen zur Feldarbeit, waren mit dem Vieh unterwegs oder auf dem Weg zu anderen alltäglichen Verrichtungen.

Veränderungen in der Industrialisierung

Eine erste, wirklich grosse Veränderung der Mobilität der Menschen begann mit der aufkommenden Industrialisierung und der damit zusammenhängenden räumlichen Trennung von Wohnort und Arbeitsort. Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden in den Dörfern Fabriken, die Arbeiterschaft rekrutierte sich vor allem aus den Dorfbewohnern, teils auch aus den Nachbarorten. Der Radius der alltäglichen Mobilität vergrösserte sich und die Benutzung der Wege und Strassen nahm zu. Zur Arbeit gingen die Menschen weiterhin im wortwörtlichen Sinn, nämlich zu Fuss.

Die Eisenbahn, eng verknüpft mit der Industrialisierung, war für den Warentransport gedacht. Sie wurde jedoch bald auch für die Mobilität von Personen genutzt – von Personen mit dem nötigen Kleingeld. Das Reisen mit der Eisenbahn war teuer (vier Stundenlöhne eines Arbeiters für eine Fahrt von Buchs nach Sargans) und aufgrund der Fahrpläne nicht praktikabel für den alltäglichen Gebrauch. Dies änderte sich erst gegen das 20. Jahrhundert hin, als in Städten Tramlinien gebaut wurden, um die Arbeiter der Stadt in die Fabriken im Umland und die Ange-

stellten zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt zu transportieren. Für die ländliche Bevölkerung blieb die Mobilität jedoch, trotz der räumlichen Trennung von Arbeits- und Wohnort, auf den alltäglichen Fussweg beschränkt. Das Benutzen der Eisenbahn stellte, wie auch jenes von Fuhrwerk und Pferden, die Ausnahme dar.

Ein neues Transportmittel

Tatsache ist aber, dass die Industrialisierung ein Transportmittel befördert, bei dessen erstem Auftauchen niemand gedacht hätte, dass heute im weltweiten Durchschnitt wahrscheinlich fast jede Person ein solches Gefährt besitzt. Als Karl von Drais im Sommer 1817 seine neuartige Erfindung vorführte und damit auf den Strassen rund um Mannheim unterwegs war, löste er Unverständnis und Bewunderung gleichzeitig aus. Seine Laufmaschine bestand aus zwei hintereinander liegenden Rädern, die durch ein Holzgestell verbunden waren. Er sass auf einem Sitz und stiess sich mit den Füssen vom Boden ab. Die Idee zu diesem Velociped (wörtlich «Schnellfuss») könnte von Drais im Jahr 1815 gekommen sein, dem «Jahr ohne Sommer», das die Getreidepreise steigen liess. Daher hörte er wohl bei Hof die berittene Gesellschaft über die hohen Unterhaltskosten für Pferde jammern.5

Das Laufrad war zu Beginn weniger ein Verkehrsmittel als ein Hobby für Adlige und aufstrebende Bürgerliche, die Zeit und Geld hatten für eine exzentrische Freizeitbeschäftigung an der frischen Luft.6 Die englische Bezeichnung für das Gefährt –hobby horse – deutet das vornehmliche Ein-