4 minute read

Altes Konvikt und Olymp

Die bauliche Entwicklung der Kantonsschule Die Kantonsschule Trogen gehört zu den ältesten öffentlichen Mittelschulen der Schweiz. Ihre bewegte Geschichte durch bildungs- und gesellschaftspolitische Hochs und Tiefs spiegelt sich rein äusserlich in ihren Bauten sowie der architektonischen Gestaltung des Campus. Seine Gebäude wurden zwischen 1804 und 2001 errichtet beziehungsweise für veränderte Zweckbestimmungen bis in die Gegenwart renoviert und teilweise markant umgestaltet. Am Nordhang Trogens, unten in den Nideren, bilden sich bauliche und schulische Epochen in geraffter Form ab, und so erweist sich die Baugeschichte1 unserer Schule stets auch als Bildungs- und Schulgeschichte.

Altes Konvikt und Olymp

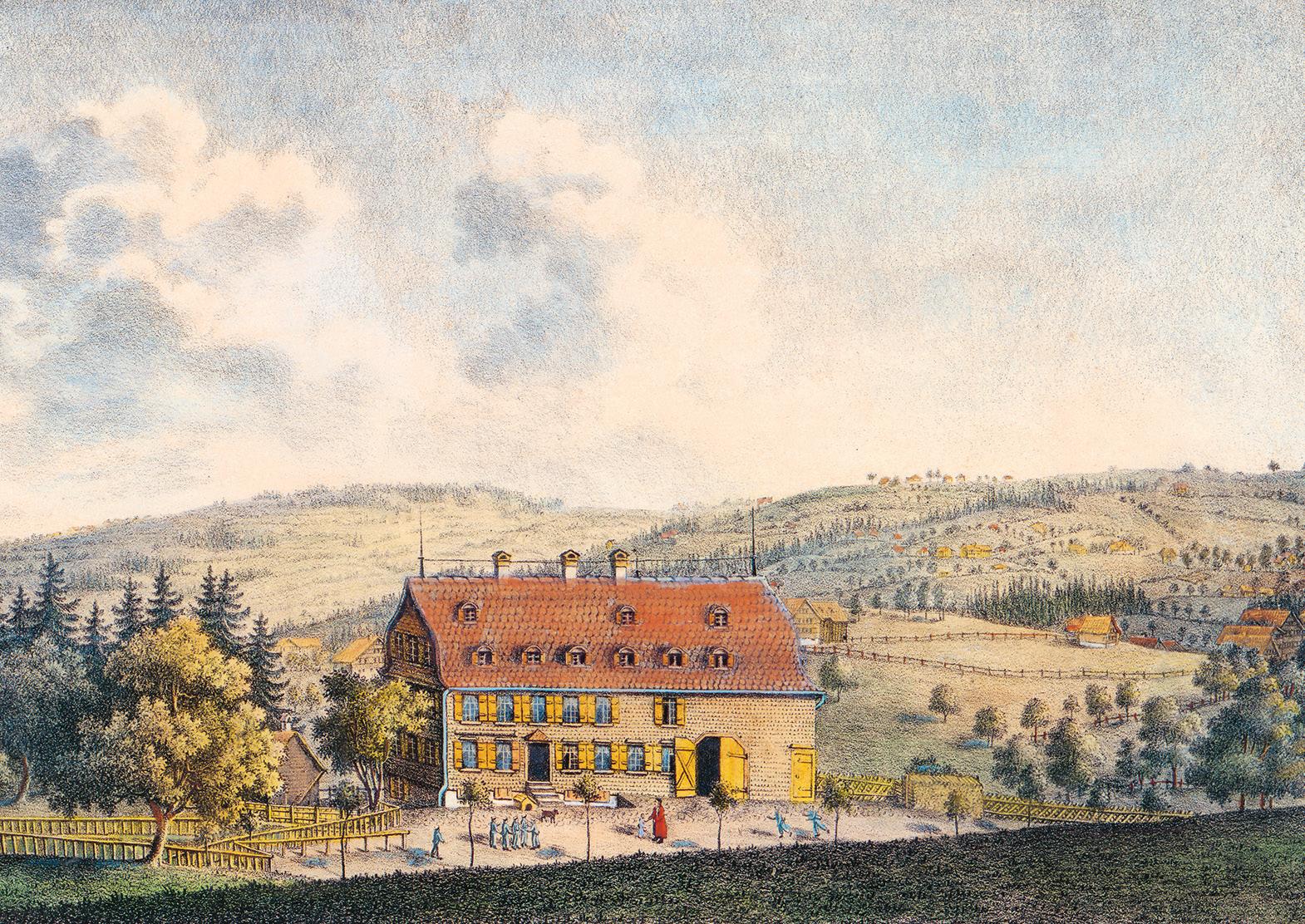

Auf den 1. Februar des Jahres 1821 wurde die Lehr- und Erziehungsanstalt für die Söhne der gebildeten Stände2 eröffnet. Als Schulhaus diente das um 1804 als Arbeiterhaus der nahegelegenen Spinnerei errichtete Gebäude.

Am 7. Februar 1822 beschloss der Grosse Rat des Standes Appenzell der äusseren Rhoden, die Schule unter seinen Schutz zu nehmen. Daraufhin bot der Besitzer des mit einem geschwungenen Satteldach in Traufstellung versehenen Hauses, der Philanthrop Johann Caspar Zellweger, dasselbe dem Grossen Rat am 6. November des gleichen Jahres zur Gründung einer Kantonsschule als Geschenk an, und zwar mit den vaterländischen, mahnenden und weitsichtigen Worten:

Ehemalige Arbeiterbehausung, erstes und späteres Knabenkonvikt, Lithografie, um 1826, von Jakob Laurenz Gsell.

«Je mehr ein Volk in mancherlei Verhältnisse kommt, je mehr es Umgang mit andern Völkern hat, desto mehr bedarf es Kenntniße. Deßwegen muß auch unser Volk seine Kenntniße erweitern, und bedarf der dazu nöthigen Anstalten. Wenn aber diese Anstalten nicht geeignet sind den religiösen Sinn der Kinder zu wecken, in ihnen den Sinn zu erzeugen, daß dieses Leben nur eine Vorbereitung auf die Ewigkeit hin seye, so sind sie schädlich, weil sie den Hochmuth und den Egoismus nur wecken. Eine Verbindung von einem Erzieher mit mehrern Lehrern, kostet aber viel, und deswegen ist in jedem Canton nur eine höhere Anstalt, und auch in unserm Canton wenn eine ähnliche Anstalt gedeihen soll, müßen alle Kräfte des Landes sich auf einen Punkt vereinigen, nicht nur wegen der Ökonomie der Anstalt, sondern noch vielmehr weil man nicht darauf zählen kann, daß in einer Gemeinde allein stets Leute genug seyen, die den Geist fürs Edle und Schöne besitzen, der zu der Leitung eines solchen Institutes nöthig ist. Leicht aber wird es immer seyn aus dem ganzen Land einen Verein von Männern zu bilden, die zusammengenohmen die nöthigen Kenntnisse und Edelmuth besitzen. Da eine hohe Landes-Obrigkeit durch die große Raths-Erkanntnis vom 7ten Hornung 1822 diese Grundsätze anerkannt hat, so mache ich es mir zu einer heiligen Gewißens-Pflicht, meinem theuren Vaterland zu Handen, Nutzen und Frommen des Cantonal Instituts in Trogen folgende Schenkung zu machen. Ich schenke mein Gebäu Acker und Wald zur hintern Niedern in Trogen gelegen, stost gegen Morgen an Hr. Emanuel Hörler und Bartholome Honnerlag, gegen Mittag an Hr. Doctor Schläpfer und Obrist Joh. Conrad Honnerlag gegen Abend an Uli Schefer, Bartholome Jacob und die Gebrüder Hartmann, gegen Mitternacht an den Bach, alles in Lorchen und Marchen, Recht und Gerechtigkeiten, Nutzen und Beschwerden, wie ich solches beseßen habe, alles frei, ledig und loos mit Vorbehalt folgender Bedingniße. …»3

Der Grosse Rat liess sich Zeit und genehmigte die Schenkungsurkunde erst am 7. Dezember 1824. Dazu meldete die Appenzeller Presse lakonisch: «Im Dezember ratifizierte der große Rath die Schenkungs-Urkunden, die Kantonsschule Trogen betreffend, worüber wir in der Folge das Nähere mitzutheilen gedenken.»4

Bei dieser Absicht blieb es denn auch: Während sich die hiesige Presse zur Schenkung Zellwegers und damit zur Gründung der eigentlichen Kantonsschule nicht mehr verlauten liess, fand ein mehrseitiger Aufsatz in einem sankt-gallischen Monatsblatt den ihm gebührenden Platz. Darin heisst es unter anderem:

«Unsere Zeit scheint vorzüglich die Anbahnung einer bessern Bildung und Beschulung der Jugend durch öffentliche Erziehungsanstalten aufbewahrt zu seyn.

Das Bedürfnis eines gründlichern vielseitigern, den Geist mehr belebenden und das Herz mehr erwärmenden Unterrichts, als derjenige ist, den die gewöhnlichen

Schulen ertheilen, wurde sowohl aus höhern Rücksichten, als aus den immer sich vervielfältigenden Verhältnissen der bürgerlichen Betriebsamkeit, schon lange

Die bauliche Entwicklung der Kantonsschule tief gefühlt. Mancher würdige Vater sah sich in dem Falle, mit bedeutenden Opfern Mittel für seine Söhne zu ergreifen, um die Lücke auszufüllen, die zwischen der Schule und dem Berufe in der Geistes- und Kunstbildung des heranwachsenden Jünglings gelassen wurde. Diesem Bedürfniß auf eine, des Vaterlandes würdige und dem zeitlichen und ewigen Wohl der aufblühenden Jugend zuträgliche Weise abzuhelfen, ist die Aufgabe der Kantonsschule, deren Gedeihen und sichere Begründung auf ferne Zeiten in so vielen Edlen des Landes eine warme, innige Theilnahme findet.»5

Anfänglich war im nordöstlichen Drittel des geschenkten Gebäudes eine Scheune beziehungsweise Remise untergebracht, doch wurde diese 1829/30 ausgebaut und durch einen Instituts-Stadel, den heutigen Olymp, ergänzt.

«Bei der grossen Schülerzahl erwiesen sich die Platzverhältnisse je länger je mehr als unzulänglich. Die immer zahlreicher sich meldenden Fremden im Institut selber unterzubringen, bereitete stets wachsende Schwierigkeiten; die Schulzimmer waren zu klein; auch fehlten geeignete Kranken- und Studienzimmer. Nach längerem Ueberlegen und Zögern beschloss deshalb der Grosse Rat im Januar 1829 auf Antrag der Aufsichtsbehörde, den bis dahin noch als Stallung und Heubehälter benutzten östlichen Teil des Institutsgebäudes, des heutigen Konvikts, auszubauen und dafür eine neue Scheune mit Stallung, Remise und Holzbehälter zu erstellen. Nach vielen Unterhandlungen des Institutsrates mit dem Baumeister konnten diese baulichen Verbesserungen im Winter 1829/30 vorgenommen werden.»6

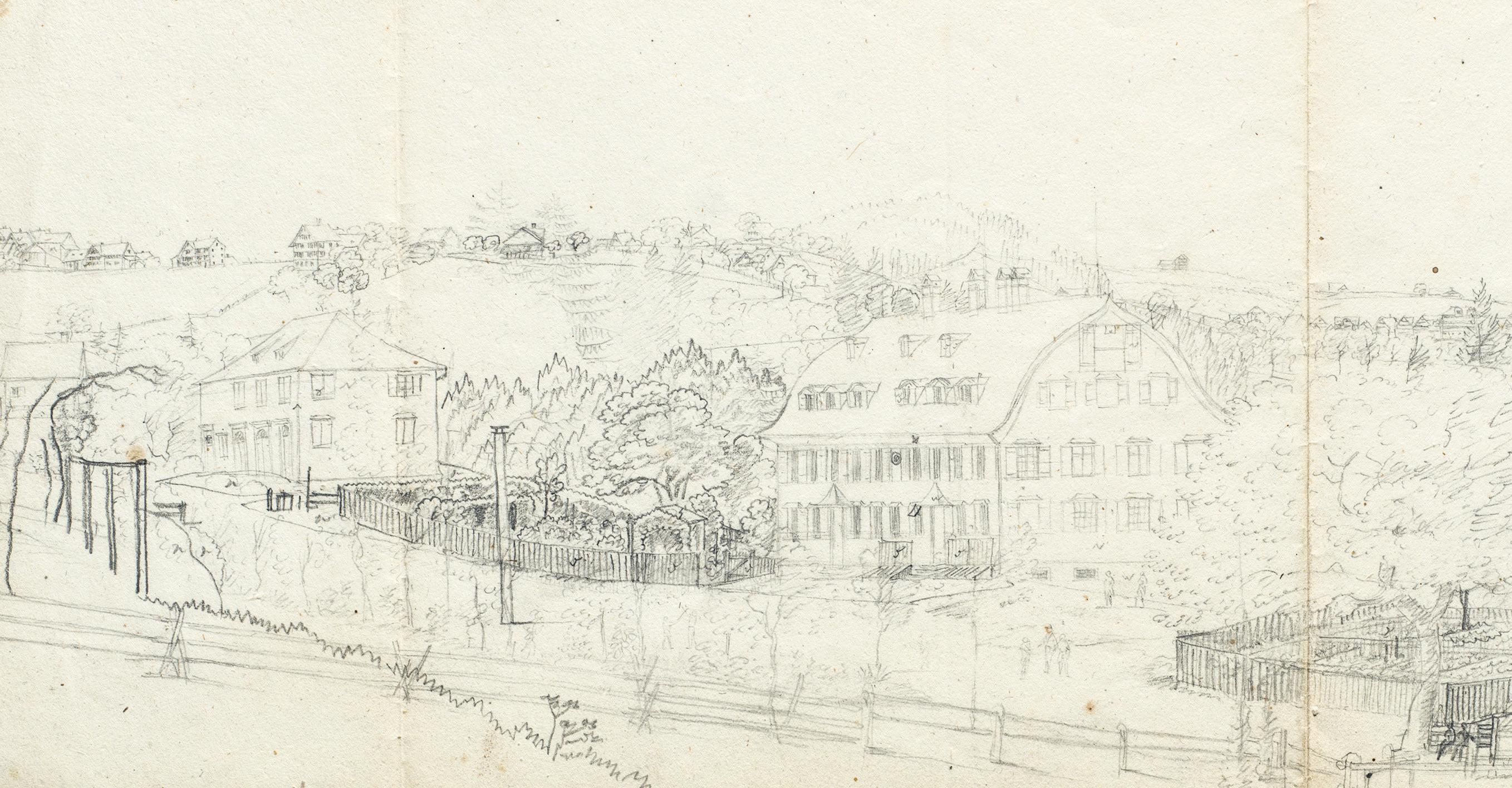

Ehemaliges Knabenkonvikt nach dem Umbau zum Wohnhaus mit Institutsstadel, Bleistiftzeichnung von Johann Ulrich Fitzi, nach 1830.