5 minute read

Akute Raumnot

grosse Schar von Eltern, Ehemaligen und Gästen, die zusammen mit Schülern und Lehrern vergnügte Stunden verbrachten. – Wie unser Schülerabend/unsere Schulfeste aussehen werden, ist noch offen. Sicher kann ein Fest wie das eben beschriebene nicht jedes Jahr durchgeführt werden. Der unverhältnismässige Einsatz der verantwortlichen Schüler und Lehrer, vor allem der Lehrer in der Endphase der Vorbereitung wie am Abend selber, wird auch nicht durch den grossen Erfolg gerechtfertigt.»6

Leider artete auch das Schulfest in den kommenden Jahren aus, führte zu Reklamationen aus dem Dorf und gipfelte darin, dass Rektor Willi Eugster und Prorektor Johannes Schläpfer nach dem Fest durch Trogen gingen, um leere Bierflaschen einzusammeln und dabei von alkoholisierten Schülern angepöbelt wurden. Die Schulleitung beschloss 1993, auf diese Form eines Schulfests künftig zu verzichten. Alkohol war aber auch schon in früheren Zeiten ein Problem, und dies nicht nur bei den Lernenden. Erwähnt sei, wie das ehemalige Zimmer 12 im Parterre des Roten Schulhauses jeweils in eine Bierschwemme verwandelt wurde, bestückt mit grossen Fässern als Tischen und kleinen als Hockern. Jährlich stiessen Lernende zu vorgerückter Stunde mit einem betrunkenen Französischlehrer auf eine literarische Grösse wie Victor Hugo oder Honoré de Balzac an – und jährlich bot er ihnen das Du an. Wer sich dann aber in der ersten Französischstunde nach dem Schülerabend getraute beziehungsweise erfrechte, ihn bei seinem Vornamen zu nennen, war sich mindestens einer undifferenzierten Schimpftirade sicher, von wegen die Lernenden sollten doch alle ans Lyceum Alpinum Zuoz7 gehen, wenn sie glaubten, bestandene Lehrpersonen duzen zu dürfen, diese verzogenen Kinder betuchter Eltern, und überhaupt, sie sollten intensiver Französisch lernen, und wenn sie es denn jemals so gut könnten wie er, dann liesse er allfällig mit sich über das Dusagen reden. In einem Brief an der Rektor meldete sich wegen der Bierschwemme, von der sie in der Appenzeller Zeitung gelesen hatte, auch eine besorgte Frau aus Speicher zu Wort. Ihr gebe zu denken, dass es sogar betrunkene Schüler gegeben habe. Daher bitte sie den Rektor, in Zukunft keine Bierschwemme mehr zu bewilligen, ausser er könne es verantworten, wenn bei einem Schüler hier die falsche Weiche gestellt würde. Abschliessend bat sie, freundlich grüssend, um eine Stellungnahme des Adressaten.8 In der archivierten Korrespondenz des Rektors findet sich keine Antwort.

Es ist unbestritten, dass den Ehemaligen der Schülerabend sehr viel bedeutete. Er wurde als wesentliches Moment zur Erhaltung und Auffrischung alter Freundschaften verstanden. Als er der knappen Platzverhältnisse wegen von der Krone in die Turnhalle verlegt wurde, war die Enttäuschung gross. Dabei war wohl den wenigsten bekannt, dass die Entscheidung dazu weder beim Vorstand des Kantonsschulvereins9 noch bei der Schulleitung lag, sondern allein beim Kronenwirt, der seine Räumlichkeiten – wie er nun geltend

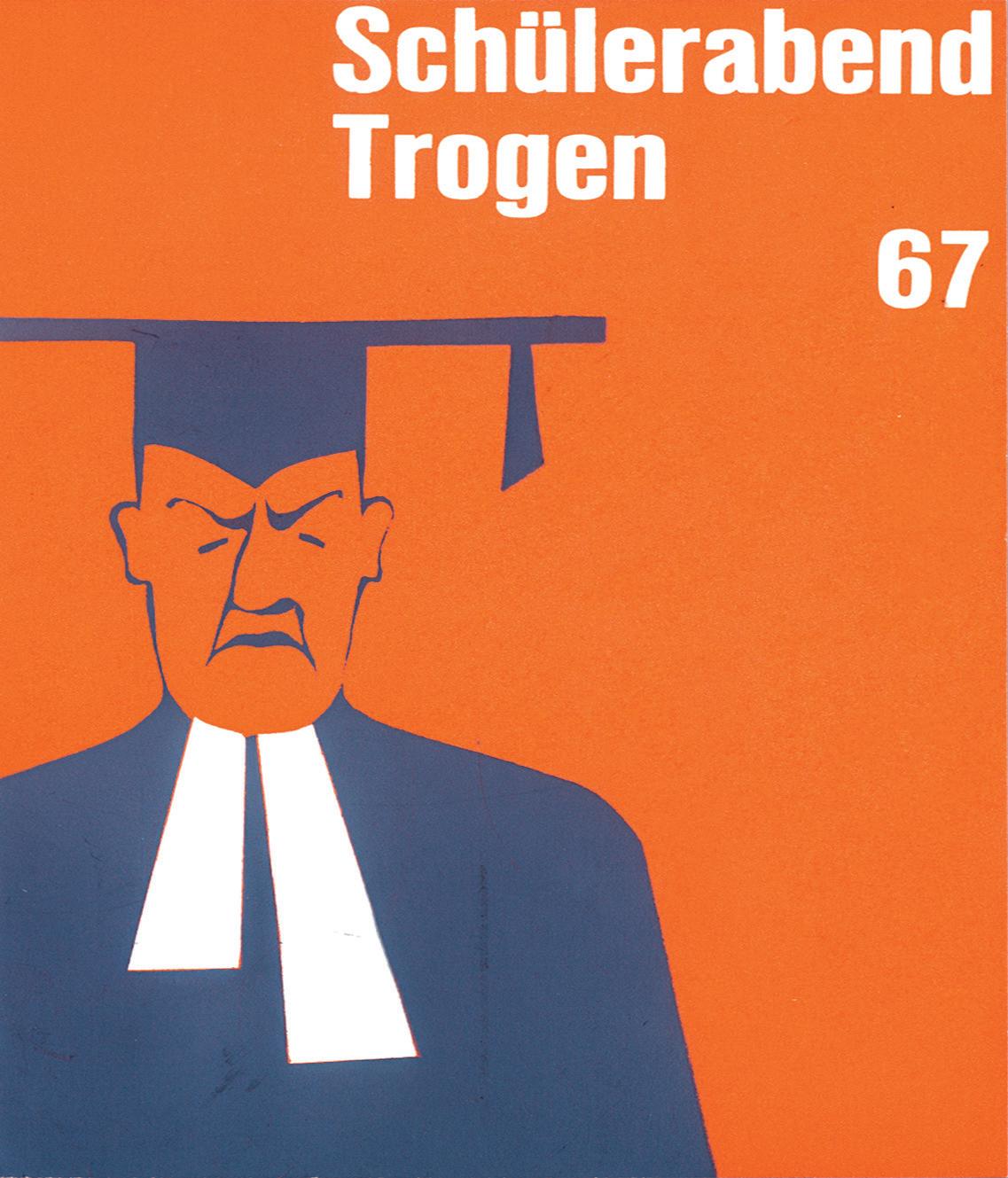

Bildung ist der Pass für die Zukunft machte – aus feuerpolizeilichen Überlegungen nicht mehr zur Verfügung stellen konnte. «Man steckte im Gedränge, tanzte – sofern noch Platz dafür war –, dass der Boden zitterte, freute sich über die Produktionen der Schülerchöre, des Orchesters und die immer vortrefflich gespielten Theateraufführungen, und – last but not least – die geistreiche Rede des jeweiligen Rektors. Man ass und trank bei frohem Gespräch bis in die kalten Morgenstunden hinein.»10 Der Kronenwirt liess sich auch nicht durch Protestschreiben umstimmen. Zwischen 1917 und 1968 wurden die Veranstaltungen jeweils mit kunstvollen Karten beworben, die im ordentlichen Unterricht unter Anleitung der Zeichenlehrpersonen entworfen wurden und nicht selten künstlerische Fähigkeiten der Lernenden zutage förderten. Die Karten konnten durchaus auch einmal einem politischen Zweck dienen, wie jene für den Schülerabend 1930. Ein Appenzeller Senn wischt mit Wucht alles aus dem Tempel, was in einer sauberen Appenzellerstube als ungehöriger Staub empfunden wird. Dies darf durchaus in einem zeitgenössischen Kontext verstanden werden, mit der Weltwirtschaftskrise – beginnend mit dem New Yorker Börsencrash – und dem Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland.

Karten zu den Schülerabenden von 1917, 1930 und 1967.

Zur Entlastung des Rektors

Der Konvent beschloss, auf Frühling 1912 für die unteren Klassen Klassenlehrer zu bestimmen. Wegen vermehrter Arbeitslast war es dem Rektor nicht mehr möglich, der Entwicklung jedes einzelnen Schülers jene Aufmerksamkeit zu schenken, die zur «richtigen Erziehung» im Interesse der Lernenden wünschbar gewesen wäre. Namentlich in den Sekundarklassen verlangte das Fachlehrersystem, dass neben dem Vermitteln von Wissen auch die «Charakterbildung» gebührend gewürdigt wurde. Zu den Aufgaben des Klassenlehrers schrieb der Rektor:

«Mit der wachsenden Schülerzahl wird es für den Leiter der Schule immer schwerer, jeden einzelnen Schüler so zu kennen und seine Entwicklung zu überwachen, wie dies bei einer richtigen Erziehung der Fall sein sollte. Umso wichtiger wird die

Arbeit des Klassenlehrers, welcher das körperliche und geistige Werden seiner

Klassenschüler durch Einzeichnen der Körper- und Gewichtsmessungskurven, durch genaues Studium der Zeugnistabellen und des Charakters aufmerksam verfolgen soll, der, wo es nötig ist, sich über die häuslichen Verhältnisse erkundigt, mit dem Elternhaus Fühlung sucht, um so viel als möglich bei der Wahl des Berufes und des Studienganges mitzuraten. Wenn der Klassenlehrer seine Aufgabe recht erfasst und ernst nimmt, so leistet er nützliche, wertvolle, ihn selbst befriedigende Arbeit.»11

Die Aufgabe der Klassenlehrer bestand im Wesentlichen in der Unterstützung der Schulleitung sowie im Überwachen der Arbeit und der Fortschritte der Lernenden, der Förderung des Klassengeists sowie der Interessen und des Wohls der Klassen. War das Amt des Klassenlehrers vorerst auf die ersten fünf Jahrgangsklassen beschränkt, wurde es im Schuljahr 1916/1917 auch für die sechsten und ein Jahr darauf für die siebten Klassen eingeführt.

Auf Beginn des letzten Quartals des Schuljahrs 1915/1916 trat eine Klassenordnung in Kraft. Absicht war, «durch die Zuziehung der Schüler zu einem gewissen Grad von Selbstregierung einen guten Klassengeist, Selbstdisziplin und bessere Schonung des dem Staate gehörenden Materials zu erreichen.»12 Die Verordnung hatte folgenden Wortlaut:

«I. Allgemeines: 1. Die Lehrerkonferenz überträgt ein bestimmtes Mass von Kontroll- und Aufsichtsarbeiten der Schülerschaft. 2. Zu diesem Zweck wählen die Schüler jeder Klasse zu Beginn eines Quartals zwei Klassenbeamten und deren Stellvertreter; die Wahlen bedürfen der Genehmigung durch den Klassenlehrer, der auch zu Beginn des Schuljahres die Klassenbeamten der I. Klasse bezeichnet. 3. Die Amtsdauer beträgt ein Quartal; doch kann eine grobe Vernachlässigung der Pflichten auf Antrag des Klassenlehrers oder von Zweidritteln der Klassengenossen durch Absetzung bestraft werden.