TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ - ANNO 2023 N.2 - WWW.UNEM.IT

ENERGIE E TECNOLOGIE PER IL FUTURO

UN APPROCCIO DINAMICO AL TRILEMMA ENERGIA di Guido Bortoni

UN APPROCCIO DINAMICO AL TRILEMMA ENERGIA di Guido Bortoni

Le nuove strategie globali riusciranno a governare la complessità della transizione?

QUALCHE IDEA PER LA RETE CARBURANTI CHE VERRÀ di Claudio Spinaci

I dati dicono che la nostra rete è ridondante e frammentata. La speranza è che il tavolo aperto dal Governo consenta di affrontare questo scenario in modo sistematico e pragmatico e di superare questa situazione di inefficienza che caratterizza la nostra rete distribuzione carburanti ormai da decenni e che impedisce una sua evoluzione, ormai improcrastinabile

LA VARIABILE DEMOGRAFICA DIMENTICATA

DALLA POLITICA INTERNAZIONALE intervista a Massimo Livi Bacci

La geodemografia del Mondo sta vivendo un cambiamento strabiliante. La popolazione del pianeta potrebbe stabilizzarsi in mezzo secolo sfiorando i dieci miliardi e mezzo. Due miliardi e mezzo in più di persone che dovranno nutrirsi, vestirsi, trovare alloggio, consumare energia per riscaldarsi, cucinare, lavorare e produrre, senza cadere in povertà

I NUOVI PARADIGMI DELLA “ECONOMIA DELLA FIDUCIA” di Rosario Cerra e Francesco Crespi

SUPPORTARE LA CRESCITA E PROTEGGERE DAI RISCHI DEI MERCATI ENERGETICI intervista a Paolo Arrigoni

SULLE QUESTIONI STRATEGICHE NON PUÒ DECIDERE SOLO IL MERCATO intervista a Nicola Procaccini

LE DINAMICHE DEI PREZZI DEL PETROLIO: ORIGINI ED EVOLUZONI di Salvatore Carollo

ANNO

MUOVERSI

Nel suo rapporto di aprile il Fondo monetario internazionale sottolinea che si sta entrando in “una fase pericolosa” in cui i “rischi finanziari sono aumentati” a fronte di una crescita economica che “rimane bassa rispetto agli standard storici”. L’iniziale ottimismo ha lasciato spazio ad una diffusa preoccupazione per gli effetti delle politiche monetarie restrittive adottate dalle Banche centrali per raffreddare l’economia e frenare dunque la corsa dell’inflazione che, sempre a detta del Fondo, non avrebbe ancora raggiunto il suo picco. Un’inflazione che si è rivelata molto più “vischiosa” del previsto, con impatti sui redditi reali e sul sistema finanziario che ha mostrato alcune crepe. Le cause, secondo il Fondo, sono molteplici e su tutte la maggiore frammentazione geoeconomica che porta a crescenti tensioni commerciali, minori investimenti diretti e ritmi di innovazione più lenti, anch’essi frammentati in “blocchi”. È difficile che un mondo frammentato porti a progressi per tutti o ci consenta di affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte, come il cambiamento climatico o la gestione dei numerosi conflitti in corso in aree strategiche per gli equilibri mondiali. Ma quali sono le strategie di politica economica, energetica e industriale adottate nei diversi contesti globali? Ma soprattutto, riusciranno a governare la complessità della transizione?

Il processo di globalizzazione avvenuto negli ultimi decenni ha accresciuto enormemente il grado di interdipendenza sistemica dei vari paesi, facendo emergere squilibri economici, finanziari, sociali, ambientali e geopolitici di vasta portata. Dall’altro lato, ha fatto però emergere forti dipendenze strutturali soprattutto in ambito energetico. In tutto il mondo sono andati in crisi quei percorsi di sviluppo, crescita e progresso basati sul concetto di mercato che tanto a lungo sono stati motori di dinamismo economico e sociale, che tutti riconoscevano come ciò che permetteva di muoversi in avanti. Oggi stiamo assistendo ad un cambio di paradigma che vede nell’intervento statale la risposta alle crisi di diversa natura emerse in questi ultimi anni. In questa direzione va l’Inflation Reduction Act, ma anche il Green Deal Industrial Plan europeo o la National Security Strategy del Giappone. Insomma, che si tratti di ambiente o di benessere, di industria o di sostenibilità, di mobilità o crescita, l’intervento pubblico è ormai visto come elemento imprescindibile e risolutivo. Per questo abbiamo deciso di dedicare questo numero all’approfondimento delle prospettive di crescita e di cambiamento positivo, e come queste possono determinare un nuovo per quanto difficile equilibrio che risponda in modo efficace alla crescente domanda di energia e benessere. In questo tentativo ci hanno aiutato autorevoli accademici e studiosi, a partire da Massimo Livi Bacci, tra i massimi demografi italiani, che nell’intervista di apertura della cover story si mostra pessimista sulla possibilità di governare fenomeni come le migrazioni di massa indotte dai cambiamenti in atto, “un mare in tempesta per i contrasti di interessi tra Paesi la debolezza delle Istituzioni internazionali”. Parliamo poi di scenari macroeconomici e questioni energetiche con Carlo Andrea Bollino dell’Università di Perugia, di “economia della fiducia” con Rosario Cerra e Francesco Crespi del CED, di Stato e mercato con David Chiaroni del Politecnico di Milano, di IRA con Stillwater Associates, di Green Deal Industrial Plan con Alessandro Lanza della Luiss. Ma anche di piani di adattamento e mitigazione con Filomena Pietropertosa e Monica Salvia, due ricercatrici del CNR che ci illustrano un nuovo metodo di valutazione, nonché dei fattori ESG con Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari, che ci spiega come non possono diventare strumenti guidati dal dogmatismo.

In questi ultimi mesi si è parlato molto di rete carburanti e di cosa servirebbe per renderla più efficiente e in linea con gli standard europei da cui siamo molto lontani.

L’innesco lo ha dato il cosiddetto “DL trasparenza prezzi” emanato a metà gennaio dal Governo per cercare di tamponare le polemiche seguite al ritorno all’accisa piena sui carburanti dal 1° gennaio. Un provvedimento che ha spinto le Organizzazioni dei gestori a proclamare uno sciopero a cui il Governo ha risposto, sperando di poterlo evitare, offrendo l’apertura di un tavolo di confronto, presieduto dal Ministro Urso, per discutere sulle criticità del settore.

Lo sciopero c’è comunque stato, anche se limitato ad un solo giorno rispetto ai due annunciati, ma i contenuti del decreto-legge, convertito in legge a metà marzo, non sono stati sostanzialmente cambiati nonostante le ripetute sollecitazioni arrivate praticamente da tutti gli attori della filiera – e anche dall’Antitrust – sulle molte criticità di un provvedimento che nulla aggiunge in materia di trasparenza dei prezzi, se non nuovi adempimenti e costi per i titolari e i gestori degli impianti.

Il tavolo, che dovrebbe dare risposta alle preoccupazioni del comparto, è stato avviato a febbraio individuando i temi da affrontare che si possono riassumere in quattro macroaree: razionalizzazione della rete ordinaria; razionalizzazione della rete autostradale; contrattualistica tra titolari e gestori degli impianti di carburanti;

utilizzo degli strumenti di pagamento. Temi oggetto anche delle due distinte risoluzioni presentate recentemente alla Camera su cui i proponenti, del PD e del M5S, chiedono un impegno al Governo e su cui è in corso un ciclo di audizioni, a cui abbiamo partecipato. E proprio da qui vorrei partire per lanciare qualche idea per la rete che verrà.

Come ho avuto modo di dire durante l’audizione, per capire come e dove intervenire bisogna anzitutto partire dai dati. E questi ci dicono che la nostra rete di distribuzione è oggettivamente ridondante visto che a parità di litri distribuiti abbiamo circa il doppio degli impianti della Spagna, nonché

della Francia e del Regno Unito (in questo caso sono ben più del doppio) che però hanno volumi complessivi di vendita di molto superiori (tra il 40 e il 50%). Per non parlare della Germania che ha volumi quasi doppi dei nostri ma con due terzi degli impianti.

Va poi tenuta in debito conto l’estrema polverizzazione degli operatori che non c’è negli altri Paesi europei, in particolare in Francia, Germania e Regno Unito dove i titolari di meno di 30 punti vendita sono tra i 350 e i 600 rispetto agli oltre 5.000 presenti in Italia. Una polverizzazione che ha generato una inefficienza complessiva del sistema e messo sotto pressione, nel decennio scorso, i tradizionali sistemi di controllo basati sui documenti cartacei, lasciando spazio ad una diffusa illegalità: se prima gli obblighi in termini di Iva e accise gravavano su pochi soggetti di grandi dimensioni, relativamente facili da controllare, oggi tali soggetti sono talmente tanti, spesso di piccolissime dimensioni, che i con-

Si sta parlando molto di rete carburanti e di cosa servirebbe per renderla più efficiente e in linea con gli standard europei: per capire come e dove intervenire bisogna partire dai dati, che ci dicono che la nostra rete è oggettivamente ridondante e frammentata

Confido che il tavolo aperto dal Governo consenta di affrontarli i vari e complessi temi in modo sistematico e pragmatico e di superare questa situazione di inefficienza che caratterizza la nostra rete distribuzione carburanti ormai da decenni e che impedisce una sua evoluzione, ormai improcrastinabile

trolli tradizionali non bastano più. Da questo punto di vista va però detto che molto è stato fatto a partire dal 2016, con una serie di misure che hanno spinto sulla progressiva e completa digitalizzazione della filiera, utile a consentire una tracciatura completa di tutte le transazioni, sia fisiche che finanziarie, a monte e a valle. In questa direzione vanno interventi come la revisione della disciplina dei destinatari registrati, nuovi criteri per autorizzare i depositi fiscali, la trasmissione telematica dei corrispettivi, la fatturazione elettronica – che abbiamo anticipato nella sua adozione sin dal 2018 – l’eliminazione della lettera d’intenti, l’e-das, l’Infoil per i depositi - che però andrebbe esteso anche a quelli inferiori ai 3.000 mc. Interventi che in qualche modo hanno permesso di limitare il fenomeno delle frodi che stimiamo intorno al 5-10% dei volumi, pari a 2-4 miliardi di euro. Siamo in una fase di miglioramento ma non bisogna arretrare: l’automazione dei controlli va completata rapidamente, va favorita la interoperabilità tra le diverse banche dati per intervenire sulle fattispecie di frodi emergenti (ad esempio, sul rispetto degli obblighi sui biocarburanti sempre più significativi). Un discorso a parte lo merita la rete autostradale, dove la situazione è molto compromessa ed ha ormai assunto caratteristiche strutturali. Le cause sono note e sono legate al progressivo e costante calo dei consumi data la crescente autonomia degli autoveicoli che hanno sempre meno bisogno di una sosta per il rifornimento (in autostrada in media c’è un’area di servizio ogni 30 km), ma anche agli alti costi di gestione dovuti alla necessità di assicurare rigide condizioni operative che comportano maggiori oneri rispetto alla rete ordinaria (apertura 24 su 24 ore, 7 giorni su 7, presenza servito, royalties da corrispondere al concessionario). È evidente che andrebbero chiusi il 20-30% dei punti vendita se vogliamo dare una prospettiva di sostenibilità alla distribuzione autostradale garantendo comunque un servizio capillare e qualificato. A tal

fine servirebbe aggiornare il Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015 che invece prevedeva la chiusura di pochi impianti a cui andrebbe poi dato seguito con un efficace piano ad hoc ben più profondo di razionalizzazione e riconversione

Una significativa modernizzazione e razionalizzazione anche della rete ordinaria è ineludibile, soprattutto nella prospettiva dello sviluppo di carburanti alternativi, che non sono solo ricariche elettriche ma anche tutta quella gamma di prodotti (carburanti low carbon liquidi e gassosi: e-fuels, biocarburanti, recycled carbon fuels, idrogeno, biogas naturale) di cui avremo bisogno per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione.

Dal mio punto di vista, sarebbe opportuno partire da quello che già c’è. Anzitutto dalle incompatibilità, assicurando l’applicazione di norme che ci sono dal 2017, scarsamente rispettate e su cui molti Comuni sono in ritardo. Inoltre, si dovrebbe, anche in questo caso, spingere con l’interoperabilità delle banche dati (Osservaprezzi, Anagrafe Carburanti, Agenzia delle Dogane) per un’efficace attività di monitoraggio e controllo utile ad elaborare una programmazione per bacini. Pensare poi a misure di incentivazione per aggregazioni tra operatori, a un Fondo pubblico per la chiusura e smantellamento degli impianti non idonei alla modernizzazione, nonché a procedure di smantellamento e bonifica degli impianti chiare e certe nei tempi. Un’ultima riflessione riguarda il tema della contrattualistica che ricorre spesso nel dibattito pubblico. Un argomento su cui va fatta chiarezza. Oggi, in base alle norme vigenti, l’impianto può essere gestito in forma “diretta”, ossia dal titolare dell’impianto oppure affidato ad un “terzo” a cui il titolare dell’impianto dà in uso gratuito tutte le attrezzature (c.d. “comodato d’uso petrolifero”), assicurando l’approvvigionamento dei prodotti con un contratto di fornitura in esclusiva. Nel primo caso, il titolare dell’autorizzazione dell’impianto, nonché titolare della licenza fiscale d’esercizio, opera con l’ausilio di proprio personale e non ha altri vincoli se non quelli previsti dalle attuali norme civilistiche anche in termini di trattamento economico. Nel secondo caso, i rapporti economici sono invece regolati secondo modalità e termini definiti dalla disciplina di settore con accordi aziendali, cioè tra singola azienda titolare e Associazioni rappresentative dei gestori, nel rispetto degli indirizzi comunitari. Oltre al “comodato e fornitura”, previsto dalla legge, sono altresì consentite altre tipologie contrattuali purché “tipizzate”.

Un esempio in tal senso è il “contratto di commissione” sottoscritto nel 2018 da unem (allora Unione Petrolifera) e le Associazioni dei gestori. Uno step ulteriore potrebbe la “tipizzazione” anche del contratto base di comodato con fornitura in esclusiva per adattarlo alle nuove esigenze operative. In questo contesto, nel caso di affidamento a “terzi” è necessario, per evitare dannosi e iniqui fenomeni di dumping contrattuale, che l’applicazione dei contratti “tipizzati” e la contrattazione collettiva venga rispettata da tutti gli operatori a prescindere dalla loro dimensione, in quanto la dimensione ridotta di alcune aziende titolari di impianti non può rappresentare un ostacolo al rispetto della disciplina di settore. Una soluzione potrebbe essere quella di arrivare ad accordi collettivi su base regionale per operatori con un numero limitato di impianti.

Ciò che non è assolutamente condivisibile, è l’introduzione per legge di trattamenti minimi delle gestioni che negherebbe il principio della negoziazione tra le parti, trattandosi di un rapporto commerciale e non di lavoro subordinato. Introduzione, peraltro, di difficile applicazione vista la pluralità di fattori che dovrebbero incidere sulla definizione di tali minimi.

I temi sono tanti e complessi. Confido che il tavolo aperto dal Ministro Urso e coordinato dal Sottosegretario Bitonci consenta, con il supporto di tutti gli altri Ministeri coinvolti e del Parlamento, di affrontarli in modo sistematico e pragmatico e di superare questa situazione di inefficienza che caratterizza la nostra rete distribuzione carburanti ormai da decenni e che impedisce una sua evoluzione, ormai improcrastinabile.

Si sono generati “strappi” ovunque al tessuto economico-sociale europeo sia sul fronte della decarbonizzazione (es. ritorno della produzione elettrica a carbone), sia su quello della sicurezza la cui tenuta è stata più volte messa in discussione

Nessuno ha previsto né poteva prevedere lo scatenarsi e gli effetti delle tre crisi che hanno inciso sul sistema europeo dal 2020 ad oggi. Ricordiamo in breve ciò che è avvenuto nell’energia:

a) la profonda depressione della domanda causata dai lock-down asincroni ‘20-‘21 in diverse parti del mondo,

b) la ripartenza (invece) sincronizzata della domanda post-Covid nell’ultima parte del ‘21 con rialzo spaventoso dei prezzi gas-elettricità e c) le tensioni geopolitiche introdotte dall’invasione russa in Ucraina che hanno prodotto

decarbonizzazione

la cosiddetta weaponization dell’energia contro l’Europa. Crisi energetiche inèdite che ci hanno colto impotenti o, quanto meno, con poche ricette in mano per una loro soluzione efficace. Il trilemma europeo della sostenibilità ambientale-economica-sociale dell’energia, vale a dire decarbonizzazione accelerata, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività (o affordability) dei prezzi, è stato scosso alle fondamenta e, con esso, la prima vittima illustre è stata proprio la credibilità della pianificazione o programmazione pubblica dell’energia-clima in Europa. Si sono generati “strappi” ovunque al tessuto economico-sociale europeo sia sul fronte della decarbonizzazione (es. ritorno della produzione elettrica a carbone), sia su quello della sicurezza la cui tenuta è stata più volte messa in discussione, per non far menzione dei poderosi multipli ai profili dei prezzi rispetto alla normalità 2019. Non si contano le vistose deviazioni rispetto alle traiettorie previste nei Piani Nazionali Integrati Energia Clima (Pniec) approvati nel 2020 dai vari Stati Membri, le quali ne squalificano – come detto – la credibilità e l’utilità complessiva.

competitività dei prezzi

sicurezza energetica

Come dunque programmare il futuro del sistema energia in una maniera adeguata al nuovo contesto? Non possiamo di certo immaginare di attrezzarci oggi per prevedere la natura e l’intensità delle perturbazioni (se non proprio crisi) a venire, visto che possono essere unprecedented, né possiamo fare ipotesi apodittiche (ed altrettanto ingenue) che la realtà futu-

ra segua pedissequamente ciò che noi vogliamo che sia o che non sia. Non ci resta altro che far sì che il sistema energia sia in grado di “ri-salire” (ovvero rialzarsi, il vero significato di re-salio da cui resilienza) dagli stati problematici o semplicemente imprevisti in cui si andrà a trovare. E così la sua pianificazione.

Non potendo prevedere con precisione cosa servirà per far fronte alle deviazioni da un’unica traiettoria primaria o first-best auspicata per la soluzione del nostro trilemma energia, occorre predisporre un numero adeguato di risorse “alternative” e gestirle in maniera dinamica in ragione delle evenienze (opportunità/ostacoli) che occorreranno negli anni futuri. In altri termini, andranno previste delle traiettorie second-best, third-best, etc. con attivazione delle risorse alternative in modo che ci sia sempre almeno un percorso che ci faccia raggiungere gli obiettivi (es. quelli della tappa intermedia al 2030) e sia compatibile con gli svariati e numerosi vincoli posti dal contesto.

Una pianificazione siffatta, con tante chances alternative al percorso primario, condurrà ad avere una transizione energetica più costosa rispetto alla pianificazione semplice mono-traiettoria? È quasi certo che lo sia, beninteso. Infatti, con quest’approccio, non stiamo facendo altro che stipulare una serie di polizze assicurative con garanzie reali (investendo in risorse alternative) per la transizione del nostro sistema energia che normalmente hanno un onere aggiuntivo da sopportare. Ma sono altresì convinto che questa pianificazione possa costare assai meno per la collettività rispetto al caso in cui il trilemma non venga conseguito in termini di risultati-obiettivo. Si pensi solo al caso della sicurezza di approvvigionamento ed agli sforzi cui siamo ora sottoposti per garantirla in termini di dispiegamento di nuove infrastrutture in emergenza

Per far fronte alle deviazioni da un’unica traiettoria primaria o first-best auspicata per la soluzione del nostro trilemma energia, occorre predisporre un numero adeguato di risorse

“alternative” e gestirle in maniera dinamica in ragione delle evenienze (opportunità/ ostacoli) che occorreranno negli anni futuri

ossia in maniera poco programmata. Ma vi è di più nella mia proposta di nuova pianificazione: dobbiamo essere in grado di dispiegare un approccio dinamico nella scelta della traiettoria alternativa necessitata nell’arco di piano. Mi aiuta in questo senso il ricorso ad una metafora ben conosciuta da tutti: i navigatori di ultima generazione che pianificano i percorsi nei moderni sistemi di trasporto. Data la località di partenza ed il punto di arrivo, i navigatori moderni sono in grado di suggerire il percorso primario sulla base di criteri e vincoli definiti a priori (lunghezza del percorso, onerosità del medesimo, tempo di percorrenza, etc.) ma, al contempo, anche un “albero” di traiettorie alternative e disponibili che si aggiorna dinamicamente ed in tempo quasi reale in funzione di evenienze di ogni sorta durante il percorso (es. situazione traffico, ostacoli, soluzione di congestioni, etc.).

Così potrebbe funzionare la pianificazione avanzata nell’energia. L’attivazione dinamica delle traiettorie alternative consentirebbe in ogni momento del percorso di scegliere da un albero aggiornato delle possibilità un percorso già programmato di attivazioni di risorse che ci consenta, ceteris paribus, di raggiungere gli obiettivi senza derogare ai vincoli. E di ripetere questo esercizio in maniera ricorrente

sino all’anno orizzonte.

Un esempio è a questo punto d’obbligo, per recare di rendere la pragmaticità dell’approccio proposto. È noto come vi siano dei mezzi nella transizione assai preziosi per l’avvicinamento agli obiettivi di decarbonizzazione: le fonti rinnovabili elettriche, cioè quelle che hanno a priori il minimo impatto sulle nuove emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Tuttavia, confidare in maniera esclusiva e totalizzante in tale mezzo espone l’intera transizione energetica a rischio di insuccesso qualora eventuali nodi nella disponibilità di risorse dovessero inceppare il percorso primario o anche solo produrre stop&go nelle catene del valore. Ciò si applica all’elettrificazione spinta dei consumi abbinata ad un ampio deployment delle fonti rinnovabili elettriche senza prevedere alternative basate su vettori molecolari in via di decarbonizzazione anche attraverso la cattura delle emissioni di CO2 così come alla mobilità leggera completamente BEV (Battery-based Electric Vehicle) senza ricorrere ad alimentazioni alternative e decarbonizzate quali HVO o celle combustibili ad idrogeno.

Difficile applicare il nuovo tipo di pianificazione? Certo, ma anche utile se non addirittura necessario nel contesto attuale di elevata complessità ed imprevedibilità nei sistemi energia.

L’eventualità che i biocarburanti possano essere equiparati agli e-fuels per alimentare le auto e i furgoni nuovi a motore endotermico oltre il 2035 è per ora esclusa dalla Commissione europea. Dopo l’accordo raggiunto dal Consiglio Energia a fine marzo, faticosamente raggiunto dopo settimane di negoziato diretto fra Bruxelles e Berlino per evitare il blocco del regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 100%, un’intervista della Commissaria Kadri Simson a RaiNews24 aveva fatto sperare al Governo e ai produttori italiani di biocarburanti che la partita non fosse chiusa. La Commissaria estone aveva infatti detto che “i biocarburanti sono un argomento che verrà trattato: noi sosteniamo le iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il sostegno (della Commissione) c’è ed è forte”. Parole chiare, tuttavia non riferite specificatamente al regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. Che si sia trattato di un equivoco è evidente, indotto dall’esigenza italiana di gestire una sconfitta negoziale a Bruxelles, non poi controverso. Sta di fatto che Bruxelles ha successivamente e pubblicamente chiarito che la Commissaria Simson nell’intervista televisiva “si riferiva alla più ampia questione del mix energetico e non al settore dei trasporti, non avendo mai affermato che i biocarburanti avranno un ruolo nella futura attuazione di quelle norme, ma solo che saranno una parte importante di vari dossier legislativi UE”. dal canto suo, il portavoce comunitario Tim McPhie aveva rafforzato questa posizione affermando che “il tema dei bio-

carburanti è delicato in termini di sostenibilità ed emissioni zero di gas a effetto serra perché c’è un impatto sull’uso dei terreni”. In ogni caso attualmente la Commissione “non è in grado di dire quali potranno essere le alternative per il post 2035, molto dipenderà dalle tecnologie disponibili in quel momento”. Abbiamo detto: per ora e attualmente. In sostanza, lo spazio per continuare a investire sui biocarburanti nella UE ci sarà (basti pensare al trasporto aereo e marittimo), ma per ora non si prevede di equipararli agli e-fuels per alimentare auto e furgoni nuovi dal 2035. D’altra parte, questo quadro era già chiaro dall’inizio dell’ultimo negoziato condotto dalla Commissione europea per superare l’opposizione di Italia, Polonia e Bulgaria (la quale in realtà aveva dichiarato l’astensione), abilmente sfruttata dalla Germania con il solo obiettivo di assicurarsi la deroga per gli e-fuels: nelle discussioni Bruxelles-Berlino il tema dei biocarburanti non è mai entrato. E chiaro è il risultato della trattativa condensato nella dichiarazione con la quale la Commissione europea ha definito il modo in cui procederà nei prossimi mesi. Tutto si gioca sul “Considerando 11” del regolamento che costituisce il punto di partenza delle iniziative legislative future (il “Considerando” è una integrazione del testo di legge per spiegare le ragioni di una disposizione e non contiene enunciati di carattere normativo). Intanto Bruxelles presenterà un regolamento di esecuzione per l’omologazione dei veicoli con una procedura “a prova di evasione per i veicoli alimentati esclusivamente, e in modo perma-

nente, con carburanti rinnovabili di origine non biologica”. Poi, dopo la consultazione dei portatori di interessi (innanzitutto i settori produttivi, ma non solo), la Commissione proporra un atto delegato per specificare in che modo “i veicoli che utilizzano esclusivamente elettrocarburanti potrebbero contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2”. L’esclusione dei biocarburanti non avrebbe potuto essere più netta. Non si può non notare come la dichiarazione interpretativa comunitaria, che ha permesso l’adozione definitiva del regolamento, abbia una intensità prescrittiva superiore al “Considerando 11”. Quest’ultimo, infatti, si limita a indicare che la Commissione “presentera una proposta relativa all›immatricolazione posteriore al 2035 di veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili neutri in termini di emissioni di CO2 in conformita al diritto dell’Unione, al di fuori dei livelli di prestazione in materia di emissione del parco veicoli, e conformemente all’obiettivo della neutralita climatica dell'Unione”. In sostanza, attualmente i biocarburanti non vengono considerati dalla UE “neutri” dal punto di vista dell’impatto ambientale,

Attualmente lo spazio per continuare a investire sui biocarburanti nella UE ci sarà (basti pensare al trasporto aereo e marittimo), ma per ora non si prevede di equipararli agli e-fuels per alimentare auto e furgoni nuovi dal 2035

ma la partita per dimostrarlo in futuro, sulla base del “Considerando” resta aperta. La dichiarazione aggiuntiva della Commissione, limitando l’interpretazione ai soli e-fuels, segnala che tale spazio sarebbe ora ristretto, almeno sulla carta. Segnale importante, dal momento che proprio sul principio della neutralità tecnologica aveva fatto leva il tentativo italiano di difendere il più possibile la filiera della produzione auto a motore endotermico. In ogni caso si può dire che la partita non è chiusa. Tuttavia, è un fatto che l’industria automobilistica europea, comprese quelle case tedesche che hanno puntato i piedi in difesa degli e-fuels, ha confermato finora la scelta strategica dell’elettrico nonostante l’accumularsi di incertezze e difficoltà, che vanno dalla disponibilità delle materie prime e per produrre batterie, al dispiegamento delle infrastrutture on the road per la ricarica al costo per i consumatori. Volkswagen, Stellantis e Renault, per esempio, si sono impegnate a passare all’80% o anche al 100% alla produzione di veicoli elettrici entro il 2030, ben cinque anni prima dello stop UE (con deroga per gli e-fuels). Il regolamento UE contiene una clausola di revisione: nel 2026 (quando ci sarà già un nuovo Parlamento europeo e quindi una nuova Commissione che potrebbe rovesciare le carte in tavola visto che le elezioni si terranno nella primavera del 2024) la Commissione dovrà valutare “in modo approfondito i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 100% all’orizzonte 2035 e l’eventuale necessità di rivederli” tenendo conto “degli sviluppi tecnologici — anche per

quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in — e dell’importanza di una transizione sostenibile e socialmente equa verso l’azzeramento delle emissioni”. Di conseguenza, dovrà essere valutata “la necessità di rivedere gli obiettivi”. Per il Governo italiano, che alla fine si è astenuto nella votazione in Consiglio dopo aver originariamente dichiarato il voto contrario, ci sarebbe lo spazio per anticipare un confronto sul merito dell’impatto pro-clima dei biocarburanti in relazione al loro utilizzo per auto e furgoni nuovi dal 2035. Spazio che però a Bruxelles, attualmente, non viene riconosciuto. Tanto è vero che dopo l’accordo di fine marzo e l’intervista della commissaria Simson, male interpretata in Italia, la Commissione ha spiegato che rispetto agli e-fuels “i biocarburanti presentano maggiori sfide dal punto di vista della neutralità climatica avendo una maggiore impronta da uso del suolo con un impatto indiretto anche sull’agricoltura”. In teoria, poi, c’è l’esportazione extra-UE: il regolamento europeo, infatti, riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione delle auto e dei furgoni “puliti”; tuttavia, non è su questo che puntano i produttori auto in assenza di novità tecnologiche sul fronte dei carburanti “puliti”, come ha recentemente sintetizzato Carlo Tavares, AD di Stellantis: “la traiettoria del settore non cambierà significativamente, siamo sulla buona strada per fornire l’elettrificazione attesa dall’Unione europea”. Da notare che Tavares già diversi anni fa aveva accusato la UE di mancanza di realismo nella transizione forzata e accelerata all’elettrico, ma adesso prevale la difesa degli investimenti strategici già avviati dalla metà dello

Segnale importante, dal momento che proprio sul principio della neutralità tecnologica aveva fatto leva il tentativo italiano di difendere il più possibile la filiera della produzione auto a motore endotermico

scorso decennio. Tutto lo sforzo, questo il messaggio dell’industria automobilistica europea, è volto a ottenere la realizzazione degli obiettivi stabiliti senza ulteriori aggravi per i produttori (le norme Euro 7). Questa la valutazione dell’AD Acea, Sigrid de Vries (l’Acea rappresenta i produttori auto europei): “la rotta è ora ufficialmente impostata per eliminare gradualmente la vendita di automobili con motori a combustione interna tradizionali. Il nostro settore accoglie con favore la certezza della pianificazione, crediamo fermamente che un approccio tecnologicamente neutrale, con al centro un’elettrificazione diffusa, sia il modo migliore per raggiungere gli obiettivi climatici”. Adesso occorre fare in modo che le auto elettriche “siano convenienti e possano essere ricaricate” e che “l’industria abbia un accesso competitivo alle materie prime essenziali e all’energia per mantenere un futuro sostenibile in Europa”. Secondo le analisi Acea, nel 2022 un’auto ogni cinque vendute nella UE aveva una “spina”; entro il 2030 ce ne saranno tre ogni cinque. Sarà veramente così? La risposta potrà arrivare solo dai consumatori.

In che misura la guerra in Ucraina ha modificato il commercio internazionale di gas naturale, di petrolio e di carbone? La risposta dipende da ciò che si guarda: la materia prima sulla quale si fa zoom, i suoi flussi, il suo prezzo o il nolo che si paga per far giungere quella merce a destino. Certamente, il pandemonio innescato da Putin non solo ha favorito un parziale ritorno al carbone, ma ne ha anche mandato ben all’insù il prezzo. Tanto è vero che nell’ottobre scorso per la prima volta le quotazioni di quanto estratto nell’Appalachia centrale hanno superato la soglia di 200 dollari/tonnellata. Invece, non sono cresciuti i noli pagati per far viaggiare via mare tale fossile. Eppure, l’Europa ha cercato di tamponare il taglio dato da Mosca alle sue forniture carbonifere attingendo in Sudafrica, in Australia e in Indonesia, facendo così crescere del 4% la lunghezza media delle tratte battute dallo steam coal e dal carbon coke. Come mai? La risposta è semplice: i noli trattati sullo spot market (vale a dire sul mercato ove si svolgono le negoziazioni inerenti un singolo viaggio) dipendono dal rapporto intercorrente tra la richiesta e l’offerta di scafi. E la bulkcarrier fleet (il naviglio utilizzato per il trasferimento del carbone, dei cereali, della bauxite, ecc.) al momento esprime un’offerta di stiva ben più abbondante della domanda. Tanto più abbondante che, nel caso di questo tonnellaggio durante il 2022, quanto finisce in tasca all’armatore dopo aver dedotto dal nolo la spesa per il combustibile e per l’utilizzo di porti e canali – il cosiddetto timechar-

ter equivalent – ha registrato un trend discendente.

Che insegna il caso del carbone? Che ogni materia prima energetica è una realtà a sé. D’altronde, il gas naturale e il petrolio sono sì entrambi degli idrocarburi, ma - industrialmente parlando - sono beni alquanto diversi. Intanto, il petrolio viene imbarcato pressoché come estratto, mentre quella miscela

Quando Putin ha limato, o addirittura negato, l’export di natural gas ai suoi tradizionali clienti, quest’ultimi hanno dovuto rivolgersi a fornitori ubicati molto più lontano della Russia, ma tenendo conto che la richiesta addizionale di naviglio che stavano generando trovava un tetto nelle poche LNG carrier svincolate da impegni a lungo termine

di metano, etano, propano, etc., usualmente indicata come natural gas, va depurata e soprattutto intensamente raffreddata per farla divenire liquida e volumetricamente ridimensionata in misura gestibile. Diversamente, il liquefied natural gas (LNG) non potrebbe essere immagazzinato a costi accettabili e caricato in navi speciali - le cosiddette metaniere – per attuarne trasporti intercontinentali. Vi è, però, una seconda – e importante - differenza tra il natural gas e l’oro nero. Riguarda i loro contratti di compravendita. Infatti, quelli relativi al natural gas sono

in prevalenza delle intese a lunga durata e poco flessibili sia in termini di prezzo che di volume. E tanta rigidità produce quantomeno due effetti. Innanzitutto, fa sì che ben poco natural gas finisca per essere negoziato nelle Borse mondiali. Così, quando Mosca ha preso a frenare le sue forniture all’Europa, i più grandi operatori e trader di settore si sono scatenati su queste Borse (in particolare su quella olandese) per cercare del natural gas alternativo a quello russo. In buona misura sono riusciti nell’intento, ma comprando anche a quotazioni pressoché stratosferiche. Tanto è vero che nel 2022, stando alle stime, é più che triplicato l’onere per le importazioni di LNG. La rigidità caratterizzante il business del gas naturale comporta, però, anche dell’altro: una quota rilevantissima del traffico marittimo di LNG si svolge tramite metaniere unicamente dedite a servire per lungo tempo una specifica tratta. Di conseguenza, sono pochi gli armatori che corrono l’alea dello spot market. Così, quando Putin ha limato, o addirittura negato, l’export di natural gas ai suoi tradizionali clienti, quest’ultimi hanno dovuto rivolgersi a fornitori ubicati molto più lontano della Russia, ma tenendo conto che la richiesta addizionale di naviglio che stavano generando trovava un tetto nelle poche LNG carrier svincolate da impegni a lungo termine. Quindi, il fabbisogno di metaniere non ha avuto un vero e proprio boom; rispetto all’anno precedente è salito solo del 50% il timecharter equivalent mediamente percepito dalle LNG carrier da 160.000 metri cubi.

Ovvero, dalle metaniere costituenti il benchmark delle spedizioni di dimensione consistente svolte su rotte di lunghezza significativa. Le cose sono andate in tal modo anche nel caso dell’oro nero? No, per il barile, giacché il suo prezzo non ha certo toccato le vette raggiunte dal natural gas; molto meglio per le tanker, sebbene - da quando il nolo incide poco sul costo del barile a destino - le major e i trader trovino conveniente trattare sullo spot market la stragrande maggioranza del traffico

In conclusione, gli armatori di cisterne si trovano nella posizione inversa di quel generale di Luigi XIV che giustificò una propria sconfitta dicendo d’essersi trovato sul campo di battaglia con pas des amis et trop des ennemis.

internazionale via mare. Ad ogni modo, da quando si combatte in Ucraina di noli elevati hanno goduto tanto le petroliere trasportanti crude oil, quanto quelle movimentanti oil product. È andata così per il combinarsi di quattro motivi. Il primo: il consumo petrolifero mondiale è pressoché tornato ai livelli pre-pandemia e c’è meno crude oil stoccato sulle navi. Pertanto, oggi si trasporta via mare un po’ più petrolio di quanto si facesse quando Putin attaccò l’Ucraina. Il secondo: la Russia ha finora riversato nel mercato mondiale grosso modo la stessa quantità d’olio minerale greggio che tradizionalmente esportava, ma si sono rarefatte le sue consegne all’Europa, la quale in parte ha dovuto rivoluzionare il suo import via mare, mentre è esploso l’export di Mosca verso Cina e India. Il che vuol dire che le vendite russe, anziché comportare mediamente un viaggio di 10 giorni (se non meno), oggi

sono divenute spedizioni includenti viaggi che durano anche dai 30 ai 50 giorni. In più, un allungamento delle percorrenze vi è stato nell’ambito degli oil product, poiché è ben vero che ultimamente i russi hanno dovuto ridimensionare le loro esportazioni globali di benzina, di gasolio e via dicendo, ma è anche vero che Rosneft e le altre compagnie che hanno in mano l’export petrolifero russo hanno spedito ben di più oil product di quanto facessero tradizionalmente in territori quali il Medio Oriente, la Turchia, l’Asia e l’Africa. Così come è pure vero che le maggiori importazioni indiane e cinesi di greggio russo in buona misura si trasformano in oil product destinati a mercati piuttosto lontani dalle raffinerie che li hanno lavorati. Ed ecco il terzo motivo: il calo della produttività delle tanker. Dipende dal diffondersi del dark trade: l’interscambio fatto in barba alle sanzioni. Infatti, quest’ultimo – facendo il caso del crude oil russo disponibile in Mar Nero – si svolge in tal modo: una cisterna imbarca a Novorossiysk del greggio sul quale grava l’embargo e poi, anziché recarsi al porto di destino del carico, va a un meeting point al largo del Peloponneso oppure in Nordatlantico e lì trasborda il proprio greggio su una tanker di maggior capacità, la quale – solo dopo essere stata ulteriormente alimentata da una seconda (e magari anche una terza) petrolierainizia il viaggio verso il terminal d’approdo finale. E siamo al quarto motivo: la crescita al rallentatore della flotta cisterniera. Perché quest’ultima non si dilata, ancorché i noli siano elevati? Un po’ perché le tanker sono molto care e nessuno sa se valga la pena d’investire in newbuilding, non conoscendo quanto a lungo possa durare l’attuale bonanza Un po’ perché non si sa bene quale piega potranno prendere le cose. Un po’ perché gli shipbuilder si trovano nell’impossibilità di stimolare le ordinazioni calando il prezzo. Infatti, la fabbricazione delle tanker (come quello delle altre navi) oggi ha un costo pressoché incomprimibile, vuoi perché le quotazioni dell’acciaio sono alquanto elevate, vuoi perché va messo in conto che l’inflazione prima o poi manderà all’insù – e di parecchio – la spesa necessaria per il pagamento della manodopera. In conclusione, gli armatori di cisterne si trovano nella posizione inversa di quel generale di Luigi XIV che giustificò una propria sconfitta dicendo d’essersi trovato sul campo di battaglia con pas des amis et trop des ennemis. Così i possessori di tanker oggi finiscono per essere degli emuli di zio Paperone, giacché - come detto - di amici ne possiedono quattro e di nemici non ne hanno alcuno.

Il 2022 è stato caratterizzato da uno straordinario shock dell’offerta energetica a livello globale, i cui sintomi si erano già manifestati a fine 2021. Anche il petrolio ne ha subito le conseguenze, sebbene in misura diversa rispetto al gas. Per soddisfare la domanda energetica italiana, che stimiamo in calo sul 3%, le diverse fonti energetiche hanno rilevato variazioni inattese rispetto ai trend consolidati. Oltre all’emergenza geopolitica, che ha spinto a mutare profondamente i flussi di approvvigionamento, e alle politiche di sostituzione fra fonti messe in atto per tamponarne le conseguenze, vi è stata anche l’emergenza legata alla siccità che ha fatto crollare la produzione idroelettrica di quasi il 38% e pertanto il supporto della nostra principale fonte rinnovabile. Nelle variazioni del nostro bilancio energetico spicca la forte riduzione del gas, di circa il 10%, seguita da quella delle fonti rinnovabili, superiore all’8%. Questi eccezionali cali sono stati controbilanciati soprattutto dal carbone, che nella produzione termoelettrica ha rilevato un aumento di oltre il 60% e che a livello di energia primaria è risultato in crescita del 35%.

In un contesto di improvvisi e profondi mutamenti il petrolio, grazie alla sua maggiore flessibilità, ha affrontato le sfide del 2022 riorientando i propri flussi, contenendo gli aumenti dei costi e garantendo la sicurezza energetica al Paese, oltre alla mobilità. Passando dal 33% a circa il 36%, il suo peso nel soddisfacimento della domanda energetica italiana si è rafforzato nel 2022, confermandosi la seconda fonte di energia. Sotto il profilo economico, il conflitto russo ucraino ha provocato un esborso

netto dall’estero per le fonti energetiche, la cosiddetta «fattura energetica», superiore ai 114 miliardi di euro, un record nella storia italiana, con un peso arrivato al 6% del nostro Pil. L’aumento di circa 65 miliardi della fattura energetica è stato determinato per il 73% da gas ed elettricità, il cui esborso è quasi triplicato rispetto al 2021. Il petrolio ha rilevato, per contro, la variazione più contenuta fra le diverse fonti (+68%) con un peso sul Pil pari all’1,7%. La produzione nazionale di petrolio e gas, pari a 7 milioni di Tep, ci ha tuttavia consentito un risparmio di oltre 6 miliardi di euro. Nello specifico dei consumi petroliferi, l’anno si è chiuso a 58,2 milioni/tonnellate, 2,8 milioni in più rispetto al 2021 ma inferiori di 1,9 rispetto al 2019. Alcuni prodotti petroliferi ne hanno frenato, in misura più o meno ampia, il ritorno ai livelli pre-pandemici (carboturbo, petrolchimica, gasoli per riscaldamento agricolo, ecc.), mentre altri, come i carburanti, hanno rilevato un aumento congiunturale legato ad effetti eccezionali. La petrolchimica, fra i pochi prodotti che non avevano subito effetti negativi della pandemia, anzi in costante crescita nel triennio 2019-2021, ha invece chiuso

Sotto il profilo economico, il conflitto russo ucraino ha provocato un esborso netto dall’estero per le fonti energetiche, la cosiddetta «fattura energetica», superiore ai 114 miliardi di euro, un record nella storia italiana, con un peso arrivato al 6% del nostro Pil

l’anno con volumi del 26% più bassi, con una situazione di particolare criticità che si è evidenziata da maggio in poi. I carburanti, benzina e gasolio, invece non solo hanno sostenuto il recupero dei volumi petroliferi complessivi persi con la pandemia, ma li hanno addirittura superati di mezzo milione di tonnellate. Valutandoli separatamente, si nota che è stata sostanzialmente la benzina ad essere responsabile di tale risultato, in particolare da agosto in poi. Nel complesso la benzina è cresciuta dell’11,6% (+818.000 tonnellate), arrivando a 7,9 milioni di tonnellate, mentre il gasolio ha rilevato un incremento del 2,7% (+630.000 tonnellate).

Carburanti stradali e driver di crescita

Sappiamo che il parco circolante italiano è sempre più vecchio e stenta a rinnovarsi. Nello specifico del parco auto (quello più numeroso fra le tipologie di circolante), nel 2022 con un 1,3 milioni di unità ha toccato un livello di immatricolazioni tra i più bassi della storia e con radiazioni pari a poco più di 1 milione di auto. Tuttavia, già da qualche tempo questo parco e i suoi consumi stanno subendo delle profonde modifiche strutturali che sono sempre più evidenti, quali l’ibridizzazione dei motori e lo switch da gasolio a benzina.

A questi importanti driver strutturali, nel corso del 2022 se ne sono aggiunti altri due, quantitativamente meno rilevanti, ma peculiari del contesto, determinati dalla diversa economicità fra carburanti alternativi (metano auto e GNL) e fra Paesi limitrofi.

La costante riduzione delle forniture

di gas dalla Russia ha acutizzato le carenze di offerta di tale fonte e anche le quotazioni dei carburanti gassosi hanno subito dei trend in forte ascesa, già da fine 2021. Tale fenomeno, inusuale per questi prodotti che storicamente erano sempre stabili con prezzi al consumo inferiori ai carburanti liquidi, ha spiazzato i consumatori, spingendo ad utilizzare la benzina nei mezzi a metano bifuel. E anche l’utilizzo e l’acquisto dei veicoli merci a GNL ha subito una brusca frenata. Altro fenomeno congiunturale riguarda la disparità di interventi per tamponare gli effetti del «caro energia» che alcuni Paesi limitrofi non hanno adottato nella primavera del 2022, come invece fatto da Italia e altri. Austria e Svizzera, ad esempio, non sono mai intervenute sui prezzi e ciò ha favorito il pieno oltre frontiera e ridotto i loro consumi tra il 2 e il 5%. In particolare, in Italia nel periodo estivo in media i prezzi dei carburanti sono risultati più bassi di quasi 42 centesimi euro/litro per la benzina e di oltre 61 per il gasolio rispetto a quelli praticati in Svizzera.

Cresce l’apporto della raffinazione Nel 2022 le lavorazioni delle raffinerie italiane sono aumentate di circa il 7%, trainate dall’incremento dei consumi interni (+5%), e dalle esportazioni (+4%). In particolare, le esportazioni di prodotti petroliferi hanno contribuito alla bilancia commerciale con oltre 25 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2021, grazie a maggiori quantità esportate (oltre 28 milioni di tonnellate) e alla maggiore valorizzazione dei prodotti. Anche le esportazioni di biocarburanti hanno dato un contributo positivo, passando da 1,1 a 2,4 miliardi di euro. Quanto alle fonti di approvvigionamento di greggio, il contesto determinatosi dopo il 24 febbraio 2022 ha prodotto un solco profondo nelle provenienze, considerato che a seguito dell’entrata in vigore dell’embargo al petrolio russo quasi tutte le compagnie hanno dovuto dirigersi verso altri mercati.

Nel complesso abbiamo importato 62,5 milioni di tonnellate di petrolio (+9,6%) da 28 Paesi diversi (rispetto ai 22 del 2021) per 82 qualità differenti (rispetto alle 73 del 2021). In una situazione di improvvisa complessità, quale quella conseguente al venir meno dei flussi russi di greggi (pari a oltre il 10% dei greggi importati), la raffinazione ha saputo riorientare i suoi flussi di approvvigionamento, pur con notevoli difficoltà finanziarie, dati dagli alti costi energetici.

Per quanto riguarda i prezzi internazionali, in media il Brent nel 2022 si è attestato a 99 dollari/barile, più del doppio rispetto alla media del 2020.

Il progressivo allontanamento dei Paesi occidentali dal mercato russo ha innescato un crollo delle quotazioni del

Altro fenomeno congiunturale riguarda la disparità di interventi per tamponare gli effetti del «caro energia» che alcuni Paesi limitrofi non hanno adottato nella primavera del 2022, come invece fatto da altri Paesi, Italia compresa. Austria e Svizzera, ad esempio, non sono mai intervenute sui prezzi e ciò ha favorito il pieno oltre frontiera

greggio Ural a favore di greggi alternativi e un rialzo delle quotazioni del Brent, che nella prima settimana di marzo ha segnato il primo picco di 128 dollari/barile, corrispondenti a 118 euro/barile, un record storico.

Il rilascio delle scorte strategiche e le misure restrittive per nuova ondata pandemica in Cina hanno rallentato temporaneamente le tensioni sui mercati. Dopo quelle di Stati Uniti e Regno Unito nel primo trimestre, il 3 giugno la pubblicazione del sesto pacchetto di sanzioni con il blocco alle importazioni di greggio e di prodotti petroliferi russi ha determinato un nuovo rialzo delle quotazioni, con il Brent arrivato l’8 giugno a 124 dollari/barile.

Nel secondo semestre hanno invece prevalso le spinte ribassiste per la possibile recessione dell’economia mondiale, data l’inflazione elevata e le politiche restrittive delle banche centrali sui tassi di interesse e per il rallentamento della Cina, che hanno frenato le quotazioni. I corsi del petrolio hanno così progressivamente ripiegato fino agli 80 dollari/barile di fine anno. Anche per le quotazioni il 2022 ha registrato delle peculiarità, anzitutto l’elevata volatilità. Storicamente il delta giornaliero variava fra il mezzo dollaro e 1-2 al massimo in casi eccezionali. Nel 2022 la forchetta si è amplificata, con differenze dai 7-9 a oltre 10 dollari da un giorno all’altro, riflettendo la maggiore incertezza dei mercati.

Altra caratteristica è stato il progressivo indebolimento del cambio euro-dollaro, che aveva iniziato a 1,13-1,14, poi sempre più vicino alla parità da aprile, e infine sotto la parità ad agosto-settembre, per chiudere l’anno intorno a 1,06, con un effetto penalizzante sulle quotazioni del barile in euro che il 2 marzo 2022 per la prima volta nella storia hanno superato quota 100. Altro aspetto peculiare riguarda le quotazioni dei prodotti. Storicamente le quotazioni di benzina e gasolio hanno sempre rilevato un delta compreso in 2-3 dollari/tonnellata dovuto a motivi stagionali (la benzina generalmente in estate, il gasolio in inverno), mentre nell’anno la paura di minore disponibilità di gasolio per il venir meno delle esportazioni russe verso l’Europa ha fatto lievitare in misura record le sue quotazioni. Per la prima volta nel 2022 abbiamo infatti assistito ad impennate particolarmente significative che han-

no provocato una inversione nei livelli dei prezzi.

Le quotazioni del gasolio hanno infatti risentito delle criticità sul mercato europeo per:

• la carenza strutturale distillati medi in Europa, che era sempre compensata dalle importazioni di prodotto russo (pari al 35% delle importazioni europee);

• il venir meno dei greggi sour Urals, pari al 20% del grezzo lavorato nelle raffinerie OCSE, utilizzati proprio per produrre distillati medi;

• la capacità di raffinazione che si è ridotta nell’ultimo decennio, si è rivelata scarsa rispetto alla domanda in Europa e USA;

• una accelerazione nella riduzione delle scorte di distillati medi che già alla fine del 2021 erano ai minimi dal 2017.

L’apparente stabilità delle quotazioni del greggio, con oscillazioni marginali e una media nel primo trimestre attorno agli 82 dollari/barile rispetto agli oltre 97 del 2022, nasconde la spinta di forze contrapposte: da un lato, la domanda della Cina che è prevista salire molto, dando un forte impulso alla domanda petrolifera, dall’altro, la domanda delle economie occidentali che invece sta frenando per effetto della stretta monetaria avviata dalle Banche centrali e di tassi di inflazione elevati. Per quanto riguarda il lato offerta, agli ulteriori possibili sviluppi negativi di natura geopolitica, si sono aggiunte ad inizio aprile 2023 le dichiarazioni a sorpresa di un ulteriore taglio delle forniture di greggio da parte dei Paesi Opec Plus che al target di 2 milioni barili/giorno deciso nell’ottobre scorso, ha aggiunto una nuova riduzione dei volumi disponibili nel mercato di 1,6 milioni barili/giorno. Con quale sentiment?

In chiave rialzista, visto che subito dopo l’annuncio il Brent è salito di 5 dollari/barile, o piuttosto in misura precauzionale ritenendo che la crescita della domanda dell’anno sarà molto meno ampia?

Per il momento le quotazioni sembrano aver scelto quest’ultima ipotesi e, secondo ad alcuni analisti, la mossa dell’Opec Plus sarebbe dettata più da motivi politici, come un messaggio diretto agli Stati Uniti sul fatto che gli equilibri stanno cambiando. In questo solco si inserisce anche un altro fattore eccezionale che si sta già delineando, ossia l’avvento di un processo che è stato definito di “de-dollarizzazione” del petrolio. L’abbandono del dollaro nelle transizioni per le altre “valute chiave” mondiali, quali lo Yuan, non solo ridimensiona il ruolo della finanza statunitense nei mercati internazionali, ma apre a scenari del tutto inediti anche sul fronte di equilibri geopolitici mondiali già instabili.

Gli andamenti demografici sono una delle varianti che impattano sul futuro del pianeta anche da un punto di vista dei consumi energetici e dei cambiamenti climatici. A Massimo Livi Bacci, apprezzatissimo studioso italiano di demografia, abbiamo chiesto di illustrare quali sono le tendenze che dobbiamo attenderci.

L’Onu dice che siamo ormai 8 miliardi sula terra: cresceremo ancora e in che misura?

All’incirca due secoli fa, all’inizio della Rivoluzione Industriale, la popolazione del mondo toccò il miliardo di abitanti, che divennero due dopo la Prima Guerra Mondiale, quattro negli anni degli sbarchi sulla luna, e otto alla fine dello scorso anno. Per fortuna la corsa è andata rallentando, un nuovo raddoppio non è alle viste e, secondo le ultime proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione del pianeta potrebbe stabilizzarsi negli ultimi tre decenni del secolo sfiorando i dieci miliardi e mezzo. Due miliardi e mezzo in più rispetto a oggi – quanto la crescita accumulata nell’ultimo trentennio - che nel prossimo mezzo secolo dovranno nutrirsi, vestirsi, trovare alloggio, consumare energia per riscaldarsi, cucinare, lavorare e produrre, senza cadere in povertà.

La velocità della crescita della popolazione mondiale aveva raggiunto il culmine del 2% negli anni ’60 del secolo scorso, per scendere gradualmente sotto l’1% negli ultimi anni. Tuttavia, i paesi e le regioni del Mondo non

viaggiano allo stesso passo, per cui il tasso di crescita attuale è una media di situazioni molto diverse e dipende dalla fase del processo di transizione demografica nel quale essi si trovano. Per comprendere meglio consideriamo i 6 paesi più popolosi del mondo (che insieme valgono il 40% della popolazione del pianeta) e osserviamo i loro tassi di crescita attuali (2022) secondo le valutazioni delle Nazioni Unite: nell’ordine: 0% per la Cina, 0,5% per gli Stati Uniti, 0,6% per l’Indonesia, 0,7% per l’India, 2% per il Pakistan e 2,4% per la Nigeria e – per confronto – 0,9% per il Mondo intero. Si va dunque dalla stazionarietà della Cina, all’alta velocità della Nigeria, la cui popolazione, se non rallentasse il passo, si troverebbe raddoppiata in meno di trent’anni.

La crescita della popolazione nel corso del tempo è stata particolarmente ineguale nei diversi strati sociali e nelle diverse aree del mondo. Quale fenomeno sta avvenendo ora e come può incidere sui futuri equilibri socio-economici?

La geodemografia del Mondo è profondamente cambiata nel corso del tempo e continuerà a cambiare rapidamente nei prossimi decenni. Tra il 1950 e il 2050 - possiamo considerare assai attendibili le proiezioni fino alla metà del secolo – il cambiamento è strabiliante. Nel 1950 due abitanti su tre vivevano nei paesi che le Nazioni Unite definiscono “in via di sviluppo”, nel 2050 saranno sette su otto;

Si va dunque dalla stazionarietà della Cina, all’alta velocità della Nigeria, la cui popolazione, se non rallentasse il passo, si troverebbe raddoppiata in meno di trent’anni

nel 1950 l’Europa conteneva il 22% della popolazione mondiale, l’Africa sub-sahariana il 7%, nel 2050 le proporzioni saranno invertite, 7% l’Europa e 22% l’Africa sub-sahariana. Guardando alle prospettive del prossimo (abbondante) quarto di secolo (20232050), va messa in rilievo la dinamica dei grandi “competitori” mondiali. Per gli Stati Uniti si prospetta ancora un periodo di crescita sostenuta fino alla metà del secolo (+11%), per la Russia un declino (-8%). Si tratta di variazioni importanti, ma non rivoluzionarie, anche se incideranno sui processi d’invecchiamento, sulla produttività e su altri aspetti sociali. Tuttavia, la Russia vive una sorta di duplice affanno demografico: il primo, è dovuto alla grave usura della guerra in Ucraina e agli estesi reclutamenti (2022 e 2023) richiesti da una guerra di attrito; il secondo, che risale all’epoca di Pietro il Grande, riguarda la necessità di popolare e presidiare il suo amplissimo territorio. Il divario riguarda anche i due grandi serbatoi umani, Cina e India: la prima su un binario discendente (-8%), la seconda ancora in robusta ascesa (+18%).

Fino a che punto e in che modo queste tendenze possono influenzare i flussi migratori?

Va premesso che alle dinamiche dei flussi concorrono una pluralità di fattori, di natura oltre che demografica anche politica ed economica, per le disuguaglianze tra paesi e l’incidenza della povertà. Si consideri la fascia della popolazione giovane-adulta, che è il motore dello sviluppo di ogni società, per la più alta produttività, la capacità di innovazione, la maggiore mobilità; età nelle quali si mette su famiglia e si fanno figli, si prendono le decisioni di vita; età dalle quali proviene la grande maggioranza dei migranti. Per fare un esempio vicino a noi: nei paesi dell’Europa meridionale e mediterranea i giovani-adulti diminuiranno di un quarto tra oggi e la metà del secolo, mentre nei paesi del Nord Africa aumenteranno del 46%. Nessuno può dire in che misura questo sbilancio potrà essere attenuato dalla migrazione sud-nord, ma sicuramente la pressione continuerà ad essere elevata.

Crescita e decrescita convivono nel mondo. Per l’Europa e il Nord America (e per l’Italia la tendenza è ancora maggiore) il dato più rilevante è quello dell’invecchiamento. Reggeranno e quanto i meccanismi di welfare che conosciamo oggi?

Tra oggi e la metà del secolo e ovunque nel mondo, la quota di persone molto in là con gli anni avrà una ulteriore forte crescita, in conseguenza dei progressi della sopravvivenza e della minore natalità. Nel nord del Mondo, ma anche in Cina, Corea e Giappone, i sistemi di welfare sono sotto crescente stress e devono definire nuove regole – l’aumento dell’età pensionabile non è il solo rimedio. Occorrono azioni e investimenti che rendano progressivamente più capace, in salute, autonoma e produttiva la popolazione anziana. Con l’ausilio di domotica, robotica, digitalizzazione, pianificazione urbana, mobilità agevole si può ottenere che la popolazione molto anziana e fragile possa essere ben sostenuta, e che la popolazione “in là con gli anni” possa essere attiva e, se possibile, produttiva.

Analizzando le diverse componenti che hanno prodotto nel tempo quell’impronta carbonica che è all’origine dei mutamenti climatici, quanto incide la componente demografica? Quali possono essere politiche di mitigazione e adattamento in grado di dare un contributo?

Essenzialmente in due modi: più popo-

lazione significa, evidentemente, più consumi (per nutrirsi, vestirsi, alloggiare, riscaldarsi, lavorare, muoversi), più produzione, maggiori emissioni di gas serra. È stato stimato dall’IPCC che la crescita demografica (al netto di altri fattori) ha contribuito a generare una quota di circa un terzo dell’aumento dei gas serra negli ultimi decenni. La crescita demografica, inoltre, si determina quasi esclusivamente in paesi poveri: l’uscita dalla povertà implica un forte consumo di energia e di materie prime non rinnovabili, e quindi contribuisce fortemente alla generazione di gas serra. Se guadagno un dollaro in più, e sono povero, lo utilizzo per comprare più cibo per nutrirmi, o più carburante per muovermi, o più utensili per lavorare. Se sono ricco, col dollaro (metaforico) in più posso comprare musica, un taglio di capelli, il biglietto per un museo....tutte attività poco inquinanti.

Nei paesi dell’Europa meridionale e mediterranea i giovani-adulti diminuiranno di un quarto tra oggi e la metà del secolo, mentre nei paesi del Nord Africa aumenteranno del 46%. Nessuno può dire in che misura questo sbilancio potrà essere attenuato dalla migrazione sud-nord

Per quanto riguarda le politiche di mitigazione, è dagli scienziati che attendiamo soluzioni. Per quelle di adattamento, c’è una pluralità diversissima di azioni possibili: un cambiamento dei modelli di consumo (mangiare meno carne, ad esempio), una diversa urbanizzazione (evitare che le grandi città siano voraci consumatrici di energia e produttrici di rifiuti), una mobilità più razionale (più trasporto pubblico), per citarne alcune.

L’uomo nel corso della sua storia sulla Terra ha saputo adattarsi a tutte le condizioni, anche le più difficili. Ne sarebbe ancora capace?

La mia risposta è sì. Ma io sono un ottimista, anche se il mio ottimismo è messo a dura prova.

Perché?

Sicuramente adeguate politiche sociali potrebbero sostenere la riduzione della natalità e della crescita nel continente subsahariano, come già è avvenuto in Asia o in America Latina. Sono invece pessimista per quanto riguarda la possibilità di governare le migrazioni, un mare in tempesta per i contrasti d’interesse tra Paesi e la debolezza delle Istituzioni internazionali. E per la crescente massa di persone vittime di migrazioni forzate indotte da guerre, conflitti, persecuzioni e discriminazioni. Solo la Grande Politica Internazionale può mettere ordine. Ma questa, dov’è?

Perché gli scenari macroeconomici si intrecciano con la questione energetica? Non è facile dare una risposta a questa domanda, perché l'interconnessione fra macroeconomia ed energia è talmente complessa, i fili sono talmente intrecciati, che qualsiasi analisi rischia di diventare incompleta o parziale.

Vorrei partire dall'identità di Kaya che dice che il tasso di crescita delle emissioni di CO2 dipende da 4 fattori: il tasso di crescita della popolazione, il tasso di crescita del PIL pro-capite, il tasso di crescita dell'intensità energetica e il tasso di crescita dell'intensità carbonica. Come è noto, i primi due

termini sono positivi per la crescita del benessere e i secondi due dovrebbero essere negativi per controbilanciare la crescita delle emissioni.

Assumendo una continuazione dello sviluppo storico dell’ultimo mezzo secolo, risulterebbe una crescita del PIL del 2% medio annuo tra il 2019 e il 2050, in confronto a 3,2% nel periodo 1965-2019. Le previsioni dell'ONU indicano che popolazione mondiale arriverà a 9,7 miliardi 2050 e quindi con un tasso di crescita dell'1%, il che significa che il PIL pro-capite crescerà anch’esso di almeno l'1%. Occorrerebbe dunque almeno l’1% di miglioramento tecnologico dell'intensità energetica

e un'addizionale 1% di miglioramento dell'intensità carbonica per poter stabilizzare il tasso di crescita delle emissioni. Ma per l’obiettivo di emissioni zero al 2050 occorre di più: secondo la raccomandazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) sarebbe necessario aumentare il tasso di miglioramento dell'intensità energetica al 4% annuo per ottenere 1/3 dell'obiettivo di emissioni nette al 2050.

Per quanto riguarda l’ultimo fattore, l’intensità carbonica, il pacchetto europeo “Fit for 55” prevede il raggiungimento della riduzione del 55% delle emissioni, con un livello obiettivo nel settore elettrico di circa 110 gCO2/ KWh contro i 275 del 2021. Ma l’Europa rappresenta meno del 10% delle emissioni mondiali.

Sempre secondo la AIE, l’obiettivo di decarbonizzazione al 2050 si dovrebbe ottenere con la riduzione dei consumi

Occorrerebbe dunque almeno l’1% di miglioramento tecnologico dell'intensità energetica e un'addizionale 1% di miglioramento dell'intensità carbonica per poter stabilizzare il tasso di crescita delle emissioni

di fossili dall’80 al 20% del fabbisogno mondiale, con la penetrazione all’80% dei veicoli elettrici e la quintuplicazione del livello di investimenti in fotovoltaico ed eolico fino al 2040.

Non sembra inappropriato commentare che siamo ancora lontani e che questo scenario ha necessità di un'analisi SWOT (streght-weakness-opportunity-threat), cioè: forza, debolezza, minacce, opportunità.

I punti di forza delle politiche europee sono quelli di tracciare un segnale di avvertimento, di forte consapevolezza e di esempio di avanguardia nel mondo. I punti di debolezza sono rappresentati, dall’opportunismo nelle negoziazioni. Ad esempio, se un paese alla COP dice che raggiungerà gli obiettivi nel 2060 invece che nel 2050, si crea un vantaggio competitivo indebito. Niente di nuovo sotto il sole, come ben noto alla macroeconomia internazionale, con il classico caso della svalutazione competitiva delle politiche “beggar-thy-neighbor”: svaluto il mio tasso di cambio per rendere più competitive le mie esportazioni. Con il linguaggio di oggi: continuo l’utilizzo di energia più inquinante perché meno costosa e rendo le mie esportazioni più competitive, a spese dell’ambiente.

Le minacce sono date dallo sfasamento fra l'orizzonte politico di breve termine di chi vuole essere rieletto e le necessità di sacrifici di lungo periodo da imporre alla popolazione.

Le opportunità sono quelle delle invenzioni e dei miglioramenti tecnologici che i nostri laboratori di ricerca, le nostre università e le nostre aziende portano avanti ogni giorno.

Di queste quattro punte del dilemma SWOT, a mio modesto avviso, il problema del velato protezionismo che sta risorgendo a livello mondiale è quello più importante.

L'inizio strisciante di questo fenomeno lo possiamo far risalire al rischio, del quale si è tanto parlato dopo il lockdown del 2020, della mancanza di forniture nella filiera globale della catena del valore. Sono state di fatto ripensate le strategie di offshoring, portando alla ribalta questa nuova idea del reshoring. Ma, ovviamente, si sta parlando di visioni di velato protezionismo, perché se mi produco tutto in casa, ho ricominciato a fare una politica di implicito protezionismo dell'industria nazionale. Ora le politiche del rafforzamento dell'industria nazionale, tipo “Picking in the winner”, già le avevano proposte i francesi negli anni ‘70, subito dopo la rottura del sistema di Bretton Woods. Quindi, potremmo assistere a un nuovo corso e ricorso della storia, con un aumento del nazionalismo industriale, tipo Buy American, come risposta alle incertezze del sistema monetario e di commercio internazionale?

In questo contesto, sebbene la risposta maestra sia quella del dialogo del multilateralismo, come è noto, una regionalizzazione dei problemi sia di conflitti, ahimè, militari come quelli che sta vivendo l'Europa ma anche l'Asia, potrebbe comportare una nuova regionalizzazione delle politiche commerciali?

Sarebbe pernicioso che ricominciassimo con mercati dell'energia regionalizzati, magari in nome del concetto di sicurezza energetica.

Ad esempio, un segnale a mio avviso

non positivo si è avuto recentemente nel mercato petrolifero. Alcuni commentatori vicini alla finanza internazionale newyorkese hanno offerto l'interpretazione di una Arabia Saudita che si allontana dalla tradizionale amicizia con gli Stati Uniti, con l’aggressiva politica di riduzione delle quote in sede OPEC che mina la ripresa internazionale. Ma c'è un'altra verità, che hanno offerto i sauditi, e cioè che le vendite allo scoperto, preparate proprio dalla finanza internazionale anglosassone, stavano speculando al ribasso sul prezzo del petrolio e il taglio delle quote OPEC è stata una risposta per combattere la speculazione.

Da europeo mi auguro sinceramente di sbagliare, ma con il 60% del petrolio saudita esportato a Cina, Giappone, Korea e India, cioè quella parte del mondo che prevede una crescita del PIL del 4-5% al 2050, l’agenda mondiale dell’energia sarà dettata sempre più dall’Asia.

Le minacce sono date dallo sfasamento fra l'orizzonte politico di breve termine di chi vuole essere rieletto e le necessità di sacrifici di lungo periodo da imporre alla popolazione.

Le opportunità sono quelle delle invenzioni e dei miglioramenti tecnologici che i nostri laboratori di ricerca, le nostre università e le nostre aziende portano avanti ogni giorno

È l’esordio di una nuova era industriale: l'era della produzione di “tecnologie energetiche pulite” che hanno l’ambizione di condurre ad un mondo a zero emissioni.

I Paesi di tutto il mondo stanno intensificando gli sforzi per espandere la produzione di “tecnologie pulite” con l’intento di far progredire le transizioni net-zero, rafforzare la sicurezza energetica e competere, ognuno con punti di partenza e forza diversa, nella nuova economia energetica globale.

I punti di partenza: ognuno ha il suo e ognuno a modo suo.

Il passaggio a sistemi energetici sostenibili è una sfida globale che coinvolge una moltitudine di decisioni prese a livello nazionale e locale. Non tutti i Paesi partono dalla stessa posizione e non tutti i Paesi possono o vogliono cercare le stesse soluzioni.

Ciò dipende dalla struttura della propria economia, dal proprio mix energetico,

La concentrazione, in qualsiasi punto lungo una catena di approvvigionamento sia presente, rende l'intera catena vulnerabile agli incidenti, siano essi legati alle scelte politiche di un singolo Paese, ai disastri naturali, ai guasti tecnici o alle decisioni aziendali

dalla propria struttura di governance e da fattori come il clima e la geografia. Ogni Paese ha un punto di partenza diverso e punti di forza differenti. Le strategie, quindi, non possono che essere specifiche per ogni singolo Paese. L'UE, ad esempio, coltiva le sue ambizioni di produzione di energia pulita ma si scontra con la dipendenza dalle importazioni di materiali critici. Basta pensare che l'Europa è responsabile di oltre un quarto della produzione globale di veicoli elettrici ma ospita pochissimi dei materiali che li alimentano.

Come si posiziona l’Europa in questo nuovo scacchiere internazionale? Quali sono le nuove alleanze commerciali? Quali le opportunità da cogliere e i rischi da mitigare?

La supply chain della green energy, sia per quanto riguarda la produzione delle tecnologie che per i materiali su cui si basa, è una catena fortemente concentrata: la Cina domina nella produzione e nel commercio della maggior parte delle tecnologie e delle materie prime. Per le tecnologie prodotte in serie come eolico, batterie, elettrolizzatori, pannelli solari e pompe di calore, i tre principali Paesi produttori rappresentano almeno il 70% della capacità produttiva globale per ciascuna tecnologia, con la Cina dominante in tutti.

La distribuzione geografica dell'estrazione di minerali critici è strettamente connessa alle dotazioni di risorse che ciascun Paese ha (o non ha) e gran

parte di essa è molto concentrata. Ad esempio, la Repubblica Democratica del Congo da sola produce il 70% del cobalto mondiale e solo tre Paesi rappresentano oltre il 90% della produzione globale di litio.

La concentrazione, in qualsiasi punto lungo una catena di approvvigionamento sia presente, rende l'intera catena vulnerabile agli incidenti, siano essi legati alle scelte politiche di un singolo Paese, ai disastri naturali, ai guasti tecnici o alle decisioni aziendali. Oggi il mondo sta già vedendo i rischi di catene di approvvigionamento strette: gli effetti della guerra russo-ucraina si sono fatti sentire acutamente per il ruolo che il gas russo ha nella fornitura di energia.

E cosa fare se anche la catena di approvvigionamento per la transizione all’energia pulita pone l’Occidente e l’Europa in particolare in una posizione di estrema vulnerabilità?

Le principali economie stanno agendo per combinare in maniera efficiente le loro politiche climatiche, di sicurezza energetica e industriali.

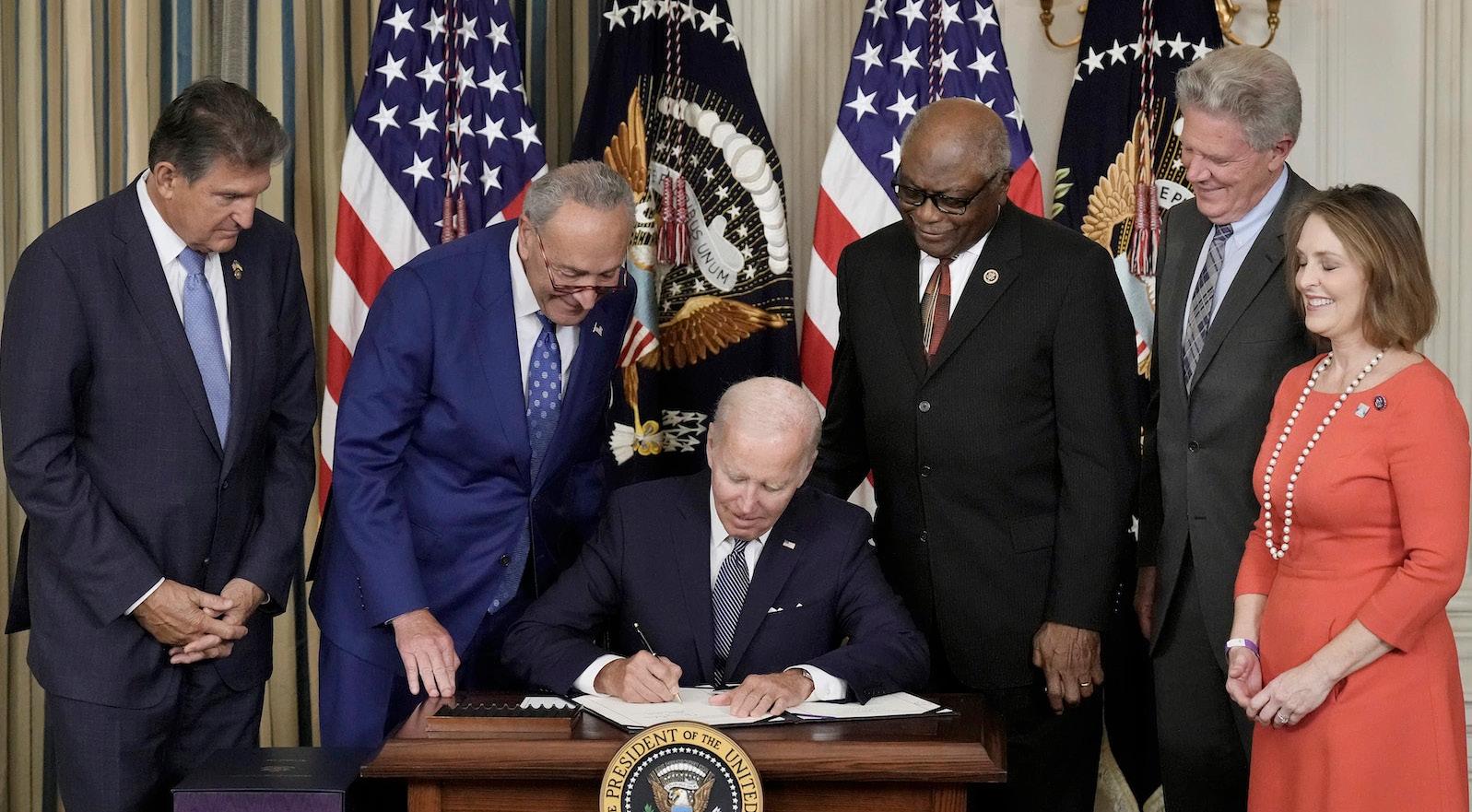

L'Inflation Reduction Act (IRA) negli Stati Uniti è un chiaro passo in questa direzione. Difatti l’IRA, approvato nell’agosto 2022 dal Presidente Biden, diversamente da ciò che il nome del disegno di legge farebbe pensare, riguarda l’inflazione solo fino ad un certo punto. Si tratta più propriamente di una scommessa strategica e finanziaria

sulla centralità del sistema manifatturiero americano nella transizione verso le energie pulite. Una possente leva statale volta a sostenere le imprese statunitensi nella sfida energetica e attirare investimenti in suolo americano: quasi 400 miliardi di dollari di investimenti, ripartiti tra (250,6) energy, (47,7) manufacturing, (46,4) environment, (23,4) transportation and electric vehicles, (20,9) agriculture e (4,7) water. La manovra mira a ricostruire un apparato industriale che possa fronteggiare le sfide di questa fase storica: una singola risposta che ottemperi alle esigenze congiunte di produzione nazionale, sicurezza energetica e continuità degli approvvigionamenti.

In Europa, le misure decise dal governo di Washington hanno provocato forti preoccupazioni: il timore è che gli incentivi spiazzino l’industria europea, dirottando investimenti destinati all’Europa oltre oceano.

Difatti, gran parte dei crediti di imposta sono vincolati all’utilizzo di materiali statunitensi o di Paesi che hanno un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, nonché all’apertura di stabilimenti sul suolo americano. A titolo di esempio, si potrebbe pensare allo sconto di 7.500 dollari per l’acquisto di automobili elettriche, concesso solo se una certa percentuale dei materiali critici utilizzati per le batterie e il loro assemblaggio arrivano dall’America o paese aderente all’Accordo di libero scambio (Canada e Messico). L’IRA va letto assieme ad altre due misure intro-

Anche se i Paesi costruiscono le loro capacità interne e rafforzano i loro posti nella nuova economia energetica globale, rimangono enormi guadagni da ottenere dalla cooperazione internazionale come parte degli sforzi per costruire una base resiliente per le industrie di domani

dotte a partire dal 2021: la Bipartisan Infrastructure Law (BIL), che promuovere investimenti per modernizzare il sistema infrastrutturale statunitense e, in secondo luogo, il Chips&Science Act, finalizzato ad aumentare il peso americano nella delicata e senz’altro strategica catena dei semiconduttori. Queste misure potrebbero essere contestate dall’Europa per violazione delle norme sull’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Accordo SCM) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ma l’Europa, ad oggi, non ha perseguito questa strada. Sul piano normativo, una prima reazione europea all’Inflation Reduction Act ha portato alla presentazione da parte della Commissione, nel gennaio 2023, della proposta del Green Deal Industrial Plan. Il piano si fonda su quattro pilastri: la creazione di un contesto normativo prevedibile e semplificato, un accesso più rapido ai finanziamenti, il miglioramento delle competenze e la creazione di un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti. Seguendo gli stessi principi, la Commissione europea ha annunciato il Net-Zero Industry Act, il Critical Raw Materials Act e la Electricity Market Design Reform

La normativa sull'industria a zero emissioni nette stabilisce un quadro europeo chiaro per ridurre la dipendenza dell'UE da importazioni altamente concentrate: le tecnologie strategiche a zero emissioni nette riceveranno un sostegno particolare e sono soggette al criterio del 40 % di produzione interna.

Il Critical Raw Materials Act punta a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'industria europea e a ridurre notevolmente la dipendenza dell'UE dalle importazioni da singoli paesi fornitori. La normativa individua un elenco di materie prime critiche e un elenco di materie prime strategiche essenziali per le tecnologie per la transizione verde e digitale, nonché per la difesa e lo spazio. Stabilisce inoltre parametri

di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime da raggiungere entro il 2030:

• almeno il 10% del consumo annuo dell'UE con l'estrazione;

• almeno il 40 % del consumo annuo dell'UE con la trasformazione;

• almeno il 15 % del consumo annuo dell'UE con il riciclaggio;

• un massimo del 65 % del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo.

Gli Stati membri dovranno inoltre sviluppare programmi nazionali per l'esplorazione delle risorse geologiche. Al fine di garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento la normativa prevede il monitoraggio delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e il coordinamento delle scorte di materie prime strategiche tra gli Stati membri. Alcune grandi imprese dovranno effettuare un audit delle loro catene di approvvigionamento di materie prime strategiche.

La Commissione, con l’Electricity Market Design Reform, infine propone di riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE per dare una spinta alle rinnovabili (la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili - prevalentemente solare ed eolica - dovrebbe crescere dal 37% nel 2020 a oltre il 60% entro il 2030), rafforzare la tutela dei consumatori e promuovere la competitività industriale. La riforma proposta prevede misure tese ad incentivare i contratti a più lungo termine con produttori di energia non fossile e ad apportare al sistema soluzioni flessibili più pulite in concorrenza col gas, come la gestione della domanda e lo stoccaggio. La proposta prevede anche la revisione delle norme sulla condivisione delle energie rinnovabili: i consumatori potranno investire in parchi eolici o solari e vendere ai vicini – e non solo ai fornitori – l'elettricità in eccesso generata da impianti solari su tetto.

Anche se i Paesi costruiscono le loro capacità interne e rafforzano i loro posti nella nuova economia energetica globale, rimangono enormi guadagni da ottenere dalla cooperazione internazionale come parte degli sforzi per costruire una base resiliente per le industrie di domani.

Il commercio internazionale è vitale per la transizione energetica ma l’Europa deve aumentare la diversità dei fornitori.