CARTA DE EDICIÓN

p.06

p.08

p.10

p.16

p.23

p.24

p.26

p.27

p.30

p.32

p.33

p.34

p.36

p.38

p.42

p.44

p.46

p.48

p.50

p.51

p.54

p.56

El color de los pétalos... - Angelys N. Santiago López

Resultados del sexto premio... - Premio de Poesía Juana Goergen 2025

Entrevista: No solo es talento... - Angelys N. Santiago López

Pega, papel y tijera... Casa Silvana

Espiral - Milo Z. Díaz Berio

Queer facts... Milo Z. Díaz Berio

Piñones - Laura Cibes

I never left - Koi

Arte en la historia. Camille Pissarro... - Chaire Galiany

El costo del silencio - Anónimo

Top 5 de la librería de Jaely - Jaely Vega

El soundtrack - Isis Mercado Rivera

Cinco películas que debes ver en mayo... - Chaire Galiany

El tarot y la suerte... - Anto Gamunev

Queeriosity - Koi

La pava - Marcos A. Ramos Serrano

La plena (1952) de Rafael Tufiño - Ivamarys Díaz Cepeda

El Monumento al Jíbaro... Bethsabe M. Vargas Rivera

Monumento histórico: Cristóbal Colón en Arecibo - Keidylian Perez

Amor eterno a los abuelos - Edgar D. Migenis

La naturaleza nos regala sus bellos colores - Yaimar Rivera Cintrón

Chic by Dani - Danielys Martínez Sepúlveda

p.44

El color de los pétalos...

Angelys N. Santiago López

Premio de Poesía Juana Goergen 2025

Resultados del sexto premio de poesía Juana Goergen

El Festival Internacional de Poesía en abril y DePaul University, se complacen en anunciar los resultados del VI Premio de Poesía Juana Goergen.

El jurado, compuesto por Carlos Villacorta Gonzáles, Alejandro Cortés y Ana Varela Tafur, con la coordinación del Silvia Goldman fungiendo como secretaria, seleccionó de manera unánime el poema “Es tristemente bello escribir un poema donde morir”, presentado por El ahorcado de Sylvia, que una vez abierta la plica resultó ser el seudónimo de José Ernesto Delgado Hernández. El jurado también otorgó una mención honrosa al poema “Charrasca” presentado por Aldama el que, una vez abierta la plica, resultó ser el seudónimo de Brian Durán Fuentes.

Del poema ganador, el jurado destacó la belleza y profundidad de las imágenes que construyen “Un poema que no sea un artilugio de sombras y bohemias; un poema que sea un portal para la resurrección”. Asimismo, el poema contiene un ritmo interno donde el poeta “exhala y respira” un dolor que suena como cuando se llevan “en los bolsillos las monedas de la derrota”, y el lector no puede ser inmune a este ritmo-dolor.

De la misma manera, el jurado ha seleccionado, como único finalista, el poema “Charrasca”, por Aldama, cuyo autor es Brian Durán Fuentes. De este poema, el jurado ha destacado que crea un caleidoscopio donde los versos – imágenes colisionan: “vendedores ambulantes evangélicos al megáfono narradores de estrella roja para los desaparecidos danzantes revestidos de símbolos de lluvia, guerra, flor y canto”; y de esta colisión nace cadencioso el ritmo de una charrasca.

El jurado agradece, asimismo, a todos los participantes de este certamen el haber compartido sus textos inéditos y celebra el crecimiento de las voces poéticas en español dentro de los Estados Unidos.

“Morir es un arte, como cualquier otra cosa y yo lo sé hacer excepcionalmente bien, tan bien, que parece un infierno, tan bien, que parece de verdad”. Lady Lazarus — Sylvia Plath

Para morir basta un poema, algunos versos donde hallar las huellas perdidas o la suerte de labios de espuma en playas distantes. un poema que sirva para respirar, donde mis pies renuncien a la sequía del amor. un poema que no sea un artilugio de sombras y bohemias; un poema que sea un portal para la resurrección.

a veces no me reconozco, no me encuentro entre las palabras, ni en el fino cristal de versos minerales, y entonces me pierdo. busco hundirme lejos, donde no me encuentren los oídos, donde la pena no sea una caricia de espinas, donde nadie sea un damnificado por el temblor de mis ojos, donde ninguno se infecte con el dolor que exhalo.

un poema es necesario para morir una tarde de abril; solo debo romperme, hacerme polvo de recuerdos, seguir la lágrima del niño que perdió su felicidad al soltar un globo y reconstruirme desde los pantanos hasta volverme flor de poema.

morir en un poema es condición de nosotros, los incompletos. y hoy, que llevo en los bolsillos las monedas de la derrota, escribo para no extinguirme en la memoria de otras pieles.

escribo bajo la sombra de la osamenta de la paloma del olvido, porque escribir para fallecer es un juego cuyas instrucciones llevo cicatrizadas en el alma.

es tristemente bello escribir un poema donde morirse, como resquebrajar con un verso las puertas del miedo y volverme a encontrar sin fracturas en los ojos del cielo.

dime, Lady Lazarus, si morir es un arte, ¿cómo transmuto en una alondra bajo el peso de este poema?

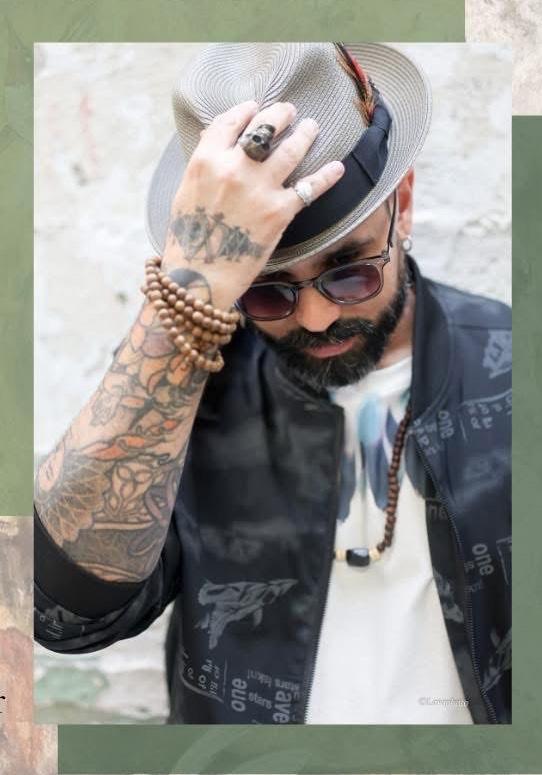

No solo es talento, es la preparaci o n que le brindas.

En términos de estructuración en el desarrollo de este. -

Angelys N. Santiago López @ angelysnicolee

El mundo artístico es un fascinante, porque te permite tener una libertad creativa de acuerdo con los intereses y gustos individuales. Sin embargo, no solo basta con tener talento. Es importante conocer la industria a la que se enfrenta y sobre todo, prepararse como un profesional creativo. Este proceso puede ser uno confuso si no se conoce sobre el proceso de profesionalización y preparación.

Para dialogar sobre la importancia de la profesionalización de un artista, hablará sobre el tema: Netsai Ortiz De León y Víctor Ramos De Jesús, ambos son cofundadores de Quinto Orden, un espacio que se dedica a brindar servicios de artist coaching. Los cuales llevan desde el 2018 con el desarrollo de este proyecto. Netsai Ortiz De León, tiene 31 años, oriunda del pueblo de Guayama, P.R. de desarrolla de forma profesional como: Museóloga y Gestora Cultural. Víctor Ramos De Jesús, tiene 30 años, oriundo del pueblo de Arroyo, P.R. Se desarrolla de forma profesional como artista plástico, muralista, gestor cultural, historiador y educador.

Acompáñame a conocer la importancia de profesionalizar tu arte…

Algo con lo que me gusta iniciar es en conocer cómo las personas se definen a sí mismos. ¿Cómo se definen Víctor Ramos De Jesús y Netsai Ortiz De León?

Víctor: Me defino como un creador comprometido con el crecimiento de otros artistas. Desde mi experiencia como muralista y maestro, entiendo lo importante que es tener acompañamiento en el proceso creativo. Por eso me enfoco en guiar a otros artistas en su desarrollo integral.

Netsai: Soy una mujer apasionada por el arte, la museología y la educación cultural. Me gusta organizar, conectar y dar estructura a los sueños artísticos. Me enfoco en redactar y optimizar documentos esenciales para artistas, además de ofrecer mentoría para que logren presentarse

al mundo con seguridad y claridad.

¿De dónde sale la iniciativa de crear un espacio que se dedique a profesionalizar a los artistas?

Víctor: Todo comenzó luego de organizar el festival “Pequeña París Art Fest” en Arroyo. Trabajamos con más de 30 artistas del sureste, y muchos de ellos nos preguntaban qué podían hacer después, cómo seguir desarrollando su carrera.

Netsai: Ahí entendimos que hacía falta un espacio que les diera dirección. Quinto Orden nace como ese faro, ese punto de guía, inspirado en el Faro Punta de las Figuras, para acompañar a artistas emergentes en su ruta hacia una práctica profesional y sólida.

Al convertirse en un profesional sin importar la industria es importante saber que queremos transmitir y que es lo que te diferencia. ¿Cómo se puede crear una marca personal?

Netsai: La marca personal se construye desde el autoconocimiento. Es necesario identificar tus valores, lo que te mueve y cómo eso se traduce visual y conceptualmente en tu obra. En nuestras mentorías guiamos ese proceso con ejercicios prácticos para definir tu propuesta con claridad.

Víctor: También hay que tener coherencia. Lo que dices, haces y muestras debe hablar el mismo lenguaje. Por eso, en nuestras mentorías trabajamos desde la emocionalidad hasta la presentación visual del artista.

Como artistas y comunicadores es importante identificar qué es lo que se quiere transmitir y en qué forma se trabajará. ¿Cómo identificar ese aspecto con la marca personal o artística?

Víctor: Muchas veces eso está más claro de lo que uno piensa, pero hay que detenerse a observar el proceso y darle palabras. En nuestras sesiones ayudamos a los artistas a traducir sus emociones, intereses y obsesiones creativas en una narrativa clara.

Netsai: Exacto. Es parte de lo que enseñamos en nuestro taller de documentos esenciales, donde la declaración artística no se escribe “bonita”, sino con sentido. Se trabaja desde adentro hacia afuera.

Una vez se identifica lo que se quiere transmitir, ¿cómo podemos profesionalizarla?

Netsai: Una vez hay claridad, lo siguiente es traducir esa visión en acciones: tener un portafolio estructurado, una biografía bien redactada, un CV artístico que documente tu trayectoria. Todo eso lo enseñamos paso a paso, incluso en nuestra página web pueden adquirir plantillas que igual les ayudan en ese proceso de manera más autónoma.

Víctor: También trabajamos cómo presentar tus obras, cómo responder a convocatorias, y hasta cómo organizar una exposición propia. La profesionalización no es solo hacer más, es hacer con intención.

Al momento de la creación de redes sociales, ¿es necesario estar en todas las plataformas digitales? ¿Todo creativo debe estar en dichas plataformas?

Víctor: No es necesario estar en todas las plataformas. Lo importante es elegir aquellas donde puedas ser consistente y auténtico. Para algunos será Instagram, para otros una página web o otra de muchas que existen. Se trata de escoger lo que realmente puedas sostener.

Netsai: Exacto. Lo esencial es tener presencia con coherencia. Como bien discutimos recientemente en el club de lectura, a raíz del libro Aprende a promocionar tu trabajo de Austin Kleon, no se trata de estar en todas partes, sino de compartir de forma genuina lo que haces, desde tu proceso y a tu ritmo. Es mejor una presencia honesta en un solo canal que una presencia forzada en todos.

¿Para una persona pertenecer a la industria artística/comunicaciones es necesario contar con un personal de desarrollo profesional o sólo basta con tener talento?

Netsai: El talento es solo una parte. Muchas veces, lo que le falta a un artista no es más obra, sino estructura. Ahí entramos nosotros, con acompañamiento estratégico.

Víctor: No todo el mundo tiene que saber escribir

bien su biografía o entender los aspectos legales del arte. Rodearte de personas que te ayuden en esas áreas es invertir en ti.

¿Qué tan importante es contar con personal especializado en el desarrollo profesional de un artista/comunicador?

Víctor: Es crucial. Nosotros no sustituimos tu voz, la afinamos. Nuestra meta es que el artista se conozca, se valore y se sepa presentar sin miedo.

Netsai: Además, un equipo que entienda tanto el arte como la estrategia te puede ahorrar años de ensayo y error. Por eso en Quinto Orden combinamos la museología, el coaching, la escritura y la experiencia en eventos y convocatorias reales.

Gracias a los fundadores de Quinto Orden por compartirnos de su experiencia, educación y sobre todo, por apostar al arte emergente.

Pueden comunicarse a su correo electrónico para mentorías, talleres y colaboraciones: 5toorden@gmail.com

Para finalizar con esta interesante y enriquecedora conversación, Netsai y Víctor les comparten una frase de motivación…

“Tu talento es solo el inicio. Lo que haces con él, con quién te rodeas y cómo eliges presentarte al mundo es lo que determina tu trayectoria. No estás sole en ese proceso.”

— Netsai Ortiz De León y Víctor Ramos De Jesús

Gracias por leerme, Nos leemos en una próxima edición…

Angelys N. Santiago López

“Pega, Papel y Tijera”: collages de Edrimael Delgado Reyes clausuraron

la Serie Jóvenes Afro en Casa Silvana

Casa Silvana

Humacao, Puerto Rico — La exposición “Pega, Papel y Tijera” del artista multidisciplinario Edrimael Delgado Reyes marcó el cierre de la “Serie Jóvenes Afro” en Casa Silvana, un espacio cultural afropuertorriqueño ubicado en el Barrio Mambiche Prieto de Humacao. Esta serie de exposiciones, iniciada en 2022, presentó durante varios años un total de 24 muestras individuales de artistas afrodescendientes emergentes, aportando significativamente al panorama del arte puertorriqueño contemporáneo.

“Pega, Papel y Tijera”, segunda exposición individual de Delgado Reyes, se inauguró el sábado 10 de mayo y se extendió hasta el 24 del mismo mes. La muestra exploró el collage como medio conceptual y técnico para abordar temas como género, raza y medio ambiente. Considerado uno de los creadores más destacados de este universo visual en la isla, Delgado Reyes ofreció una mirada personal e incisiva a través de sus obras.

Como parte de la programación complementaria, se ofreció un taller de collage el 17 de mayo y un bombazo el 24 de mayo, ambos eventos abiertos al público desde la 1:00 p.m. Estas actividades ampliaron la experiencia expositiva al integrar prácticas colaborativas y celebratorias dentro del marco de la muestra.

El historiador del arte Gabriel Meléndez Santiago comentó sobre la exposición: “Con este proyecto, Delgado continúa mostrando su enfoque interdisciplinario a través del dominio de diversos medios. En esta ocasión, utiliza el collage para adentrarse en reflexiones que marcan su realidad desde todas sus intersecciones. En esta selección de obras, la mirada del artista viaja entre discursos internos y externos para enmarcar la sociedad que habitamos mediante la construcción de la identidad en

todas sus expresiones, la justicia climática como defensa del medioambiente, la lucha contra el desplazamiento forzado, y el análisis de las relaciones masculinas, sobre todo a través del homoerotismo y sus representaciones de la ternura radical para enfrentar la soledad entre una ola de desapegos y aislamientos.”

Edrimael Delgado Reyes (él/elle), nacido en 1995, es un artista negro e interdisciplinario con formación en Estudios Urbanos y del Performance de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Su trabajo ha sido presentado en importantes espacios culturales y festivales del Caribe y Estados Unidos, entre ellos el PAPAP Festival en Guadalupe, OUTsider Fest en Austin, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el Bronx Academy of Arts and Dance, el DuSable Black History Museum en Chicago, el Centro de Bellas Artes de Santurce y el Caribbean Museum Center for the Arts en St. Croix.

Al momento de la exposición, Delgado Reyes formaba parte de la International House of Elle, dirigida por el ícono del Ballroom

Stanley Du Vaughn, y se desempeñaba como director creativo de LaBoriVogue, plataforma fundada en 2020 dedicada a fomentar y educar sobre la cultura Ballroom en Puerto Rico. Desde allí, ha contribuido a crear espacios de liberación y desarrollo artístico para las comunidades LGBTQ+ de la isla.

La exposición “Pega, Papel y Tijera” fue organizada como parte de los proyectos Maniobra del Centro de Economía Creativa y Tiznando el País: visualidades y representaciones, con el respaldo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y la Alianza de Museos de Puerto Rico. La iniciativa contó con el auspicio de la Fundación Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes.

Foto 1 Obra de Edrimael Delgado Reyes / “Pega, Papel y Tijera”

Obra de Edrimael

Delgado Reyes / “Pega, Papel y Tijera”

Foto 3 Obra de Edrimael Delgado Reyes / “Pega, Papel y Tijera”

Foto 4 Obra de Edrimael Delgado Reyes / “Pega, Papel y Tijera”

Diario reflexivo en la clase de teatro

Espiral

Milo Z. Díaz Berio

En la vastedad de lo que somos, hay un hueco que no logra llenarse, una grieta que no se cierra, aunque busquemos sin descanso. Nos aferramos a las ilusiones como si fueran el último refugio, y, sin embargo, nada se queda. El amor, la amistad, la esperanza... todos esos nombres que nos dan consuelo parecen desvanecerse cuando más los necesitamos. Y, en la soledad más profunda, nos preguntamos: ¿de verdad importamos?

Cada paso que damos es una marcha incierta hacia un destino que nunca llegamos a conocer, y, sin embargo, seguimos adelante. Nos arrastramos a través de la vida, abrazando momentos efímeros, buscando algo que nos haga sentir completos, como si existiera una fórmula secreta que nos revelara el sentido de todo esto. Pero lo único que encontramos son más preguntas, más vacíos que se abren mientras los llenamos con palabras, promesas, y recuerdos que se desvanecen con el tiempo.

Es en esos momentos de quietud, cuando el ruido del mundo se apaga y quedamos frente a nosotros mismos, que sentimos el peso de la verdad: estamos aquí, pero no sabemos por qué. Nos creemos fuertes, invencibles, pero dentro de nosotros hay un susurro constante de vulnerabilidad, como si nuestras almas fueran frágiles, a punto de quebrarse. Y, aun así, nos levantamos. Porque, quizás, eso es lo único que nos define: la lucha constante por encontrar algo que nos haga sentir vivos, aunque sepamos que la vida misma es un ciclo de pérdida y retorno, de construcciones que se desmoronan.

Y al final, ¿qué somos? No somos más que fragmentos rotos que intentan encajar en un rompecabezas imposible, cada uno buscando el otro, cada uno queriendo ser visto, ser entendido. Pero la vida no nos promete respuestas, solo momentos. Y en esos momentos, por breves que sean, sentimos que estamos completos. Pero cuando se van, nos damos cuenta de que lo único que realmente tenemos es la búsqueda. La búsqueda de sentido, de amor, de ser. Y quizás, al final, lo único que importa es que, mientras buscamos, sentimos, y mientras sentimos, existimos.

Queer facts:

Dr. James Barry: el cirujano trans que desafió al Imperio

Milo Z. Díaz Berio

En pleno siglo XIX, cuando las mujeres no podían estudiar medicina ni formar parte del ejército británico, una figura singular logró infiltrarse en los espacios más exclusivos del poder colonial y dejar una huella indeleble en la historia de la medicina. El Dr. James Barry fue un cirujano brillante, un defensor de la salud pública, un militar de alto rango… y una persona que vivió como hombre durante más de 50 años, desafiando abiertamente las restricciones de género de su época. Su vida, ocultada y silenciada durante generaciones, es hoy reivindicada como un ejemplo de resistencia queer e identidad trans en la historia.

James Barry nació en Irlanda a finales del siglo XVIII, alrededor de 1789, en una familia empobrecida. Fue asignado mujer al nacer y se le dio el nombre de Margaret Bulkley. Desde temprana edad, Barry demostró un talento académico excepcional y un profundo interés por la medicina. Sin embargo, en una época donde las universidades eran espacios exclusivamente masculinos, su sueño de convertirse en médico parecía imposible. Con el apoyo secreto de familiares y amistades, tomó una decisión arriesgada: adoptar una identidad masculina y matricularse en la Universidad de Edimburgo como “James Barry”. Esta decisión marcó el inicio de una vida vivida por completo como hombre, no solo para acceder a la educación, sino como una afirmación integral de su identidad.

Tras graduarse, Barry ingresó al ejército británico como cirujano y fue destinado a distintas colonias del Imperio, incluyendo Sudáfrica, India y el Caribe. Allí se destacó por su excelencia médica, su preocupación por la higiene hospitalaria —años antes de que la antisepsia fuera comprendida—, y su compasión hacia personas esclavizadas, indígenas y pacientes pobres. En 1826, realizó una cesárea que se considera una de las primeras documentadas en la que tanto la madre como el bebé sobrevivieron, un logro médico impresionante para su época. Como militar, alcanzó el rango de Inspector General de Hospitales, el equivalente a general de brigada, convirtiéndose en una figura respetada y temida en igual medida.

James Barry fue descrito como excéntrico, directo y de carácter fuerte. Mantuvo siempre una postura firme respecto a su privacidad personal. Nadie podía entrar a su habitación sin permiso, ni siquiera sus sirvientes. Evitaba ser examinado por médicos y mantenía una presentación impecable, con uniforme ajustado, voz aguda y estatura baja, lo que generaba rumores constantes sobre su género. Sin embargo, su competencia profesional era incuestionable, y eso lo protegió en parte de los cuestionamientos abiertos.

Tras su muerte en 1865, se descubrió que Barry había nacido asignade mujer. El ejército intentó suprimir la información para evitar el escándalo, y sus documentos fueron sellados por más de un siglo. Durante años se discutió si Barry era simplemente una “mujer disfrazada”, como insistía la narrativa oficial. Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo del pensamiento queer y trans, muchas personas han reevaluado su historia bajo otra luz: no como una mujer que se disfrazó para trabajar, sino como una persona transmasculina que vivió auténticamente en un mundo que no tenía aún el lenguaje ni los marcos sociales para entenderle.

Recordar a James Barry no es solo un acto de justicia histórica, sino una forma de romper con la idea de que las personas trans y queer son un fenómeno moderno. Barry demuestra que las identidades de género diversas han existido en todos los tiempos, incluso en los espacios más normativos, como el ejército y la medicina imperial. Su historia nos recuerda que la valentía queer no empieza en las pancartas de hoy, sino que viene de lejos, de quienes supieron vivir su verdad en silencio, en riesgo, y muchas veces, en soledad. Hoy, nombrarlo un hombre trans no solo es un gesto de reparación, sino una celebración de su legado.

Piñones

Laura Cibes

I never left

Everything slowed.

Not in the way stories romanticize it, but in the way pain does, wrapping around nerves and time until it all becomes disjointed, distant.

The world didn’t go quiet. It roared—gunfire cracking, footsteps slamming against broken concrete—but Luka heard none of it. Just a loud pounding, something rushing in his ears, the drowning sound of blood moving where it shouldn’t be.

He hit the ground hard, vision dimming, smoke curling like ghosts around him. Shapes flickered in and out of focus. A voice—maybe Kieran’s?—shouted his name, but it came from far away, like it was being spoken through water. And then—

Then the past came flooding in, like an aggressive river current rushing into his mind.

He was seventeen again. Wind tugged at his jacket as he leaned on the rail of a rusting rooftop, a hideout he and Asahi found as kids. The view was mesmerizing, the city lights below flickering with the loud buzzing of the ruined city. Asahi sat next to him, knees pulled to his chest, hoodie drawn over his dyed hair, trying to hide from the cold.

“I don’t get why you stay,” Asahi had said, voice quiet in a whisper, almost lost in the breeze.

Luka hadn’t answered right away. He never did—not when it came to that. Asahi had complex emotions; it was hard to get him to understand most of the time, even more when he refused to open up to Luka. But he then looked at Asahi and saw the way his eyes shimmered in the dark, red and puffy like they were reflecting something he didn’t want to admit. With an upbringing like his, where his father barely even noticed him, how could he ever know love?

“You stay for the people you love,” Luka had said. “Even when it’s hard.”

Koi

Asahi had smiled, but it was a sad thing. “What if you’re not good at love? Or being loved?”

“Then I’ll teach you.”

And he had meant it. God, he had meant it with every shattered piece of himself.

Asahi stared at him, and he seemed to ponder for a second, unsaid words lingering in the air. “Okay,” he finally said before smiling, hiding away what he truly wanted to say. Luka somehow knew either way, the uncertainty the other felt; even so, he pulled him closer. Moments passed before he spoke up again, muttering out a quiet “I’m sorry” for all this, for being ashamed, for pushing you away. Luka remained quiet, shaking his head. “It’s alright, Asahi, you don’t have to feel guilty.” He knew better than anyone that Asahi feared his own mind; he could never blame him for anything.

Asahi eventually fell asleep with his head against Luka’s shoulder, their hands tangled together, warm despite everything. They had stayed there for hours, their bodies finding comfort in each other. Luka remembered thinking that maybe—just maybe—they could survive this broken world if they just kept holding on.

But that was a lifetime ago.

The present crept back in, jarring and cold. The weight of the gun in Luka’s hand. The sting in his side. The rising panic in Kieran’s voice in the distance, voices muffled as his ears kept ringing.

And then Asahi.

Crouched beside him, pressing something against the wound. Blood stained his fingers. His face was unreadable—serious, tight, and pale—but Luka could see the fear there, too. He’s the only one who could read him.

“Luka—hey. Stay with me.” His voice cracked, like it had that night on the rooftop, like it did every time he said goodbye and didn’t mean it. Asahi tried to act tough, like the leader he usually was, but this was him.

Luka tried to speak, but only a breath came out.

Asahi’s hands trembled. “I told them to wait—I didn’t know—” he swallowed hard, biting back something like always, maybe guilt, maybe grief. “You weren’t supposed to be here. Not like this.” He whispered to himself, Luka’s bruised hand coming to hold his.

“Why’d you come back?” he managed, barely above a whisper. The pain was still

there, sharp and gnawing, but the edges of the world were blurring again. Luka blinked slowly, trying to focus, waiting for an answer. He needs to know.

Asahi met his eyes, his mouth opening and closing before sighing defeated; there was no anger now. Just that soft, devastating honesty Luka hated him for.

“Because I really never left. I couldn’t leave you.”

Luka’s breath hitched. He felt abandoned all these years without him; after everything they went through together, he felt like he was just tossed out. He knew what the other feared, the senseless shame he internalized, yet he never in a thousand years expected to be abandoned.

But now, here in this moment, even with the world crashing down, everything was forgotten. All the pain and resentment he built up, all the questions and doubts were forgotten as they held each other, just like that night on the roof. Somewhere in the smoke, the fighting continued, but here—in this small, broken moment—it felt like they were the only two people left in the world.

He wanted to say a thousand things. Wanted to scream, to ask why it always had to be this way, why love had to hurt more than the war they were fighting for, all to belong in a world where they weren’t wanted.

But all he could do was close his eyes.

La belleza de una escena atrapada en el tiempo

Chaire Galiany

El comienzo del arte mantiene una peculiaridad con una conexión trágica en diversos artistas. Algunos, lograban cumplir el deseo de transmitir sus elementos en lienzos, teniendo un nivel de economía beneficiosa que permitía su desarrollo como exponentes del arte. Sin embargo, el destino no jugaba a favor de todos sus artistas, destinando a otros en una vida de miseria sin lograr su reconocimiento hasta el momento de su muerte. La ironía destaca una belleza confusa entre cómo esos artistas que no fueron reconocidos en su periodo de vida encuentran la paz que buscaba su alma al ser recordados en nuestro presente. De ese modo, se comprende la delicadeza y esencia del arte, destinando a muchos en una vida de lujos y a otros en miseria, uniendo sus piezas en pinceladas de lienzos que alguna vez se encontraron vacíos. Camille Pissarro se une a la ironía de la visión humana ante el arte, considerándose fundador del impresionismo y formando parte de una extensa gama de artistas mencionados en columnas pasadas los cuales visualizaron sus obras como molde e inspiración. La mayoría de las obras que podemos apreciar del artista, logran capturar escenas al aire libre que permiten un traslado de su observante hacia la París pintada como lo fue la obra “The Boulevard Montmartre at Night”, (1897). Sus pinceladas sueltas caracterizan el estilo del artista, guiando a su espectador a un ambiente sereno en la Francia de 1897.

Naciendo en la isla de Santo Tomás en el Caribe, Jacob Camille Pissarro demuestra un interés en el arte desde pequeño. Sin embargo, no es ajeno a la imposición de su padre al decidir que su vida sería transformada por un internado el cual

ayudaría a desaparecer ese destello del artista. A pesar de los dibujos que hacía a escondidas en la tienda de su padre, los abuelos de Camille lograban mantener ese interés hacia lo artístico. Mientras su nieto lograba visitarlos en París, las visitas hacia galerías de arte eran mágicas, frecuentando el Louvre. El deseo del artista continuó apoderándose de sus sentimientos hasta que logró desafiar a su padre y romper la tradición de encasillarse en el legado familiar. Su vida apenas comenzaba y con todas sus fuerzas, decidió irse a Caracas, perfeccionando su visión en el arte y aprendiendo en Venezuela. Tras la muerte de su hermano, Pissarro tomó la decisión de volver a su hogar para ayudar a su padre, estableciendo un acuerdo el cual comprendería los ahorros que debería hacer para viajar a Europa. Como todo gran artista que sueña con la ciudad de las luces, Camille logró viajar hacia París, conociendo a varios artistas reconocidos como Monet en la Academia Suiza. Las pinturas de la naturaleza comenzaron a tener una presentación mayor en la vida del artista, creando y perfeccionando técnicas que podemos analizar en sus obras. Sin embargo, a pesar de tener un talento extraordinario, el artista solo lograba sobrevivir del dinero que lograba darle su madre, debido a la situación económica que enfrentaba.

¿Recuerdan cómo la ironía del arte podría destinar a diversos en una vida de lujos y otros en miseria? El arte no tan solo destinó la popularidad pero logró unir a muchos artistas reconocidos en el presente en El Café Guerbois y la Nouvelle Athènes. Este grupo de artistas que aún no tendrían el conocimiento de dónde la vida podría llevarlos o cómo formarían parte

de la historia, comenzaban a frecuentarse cada jueves. De este modo, Monet, Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Berthe Morisot, PierreAuguste Renoir y Mary Cassatt, pasarían a ser conocidos como los impresionistas en nuestro presente. Eventos como las guerras, sacuden las vidas de muchos artistas, por lo que Pissarro logra trasladarse a Londres. Como resultado, muchas obras del artista logran capturar la visión de Londres, teniendo la pintura de “Hyde Park, Londres” (1890). En su continuo desarrollo como artista, Pissarro confrontó problemas económicos que lo obligaban a perseguir a muchos de sus compradores, decorar baldosas, mientras recibía críticas constantes de cómo visualizaba los elementos en sus obras. Cambiando su estilo de pinceladas al método puntillista, Camille buscaba transformar sus oportunidades, no obstante, golpeado por sus mismos deseos se vio obligado a recurrir a su estilo impresionista, catalogando el anterior como muy restrictivo. A pesar de tener un lado oscuro por medio de sus deudas, logró mantener contacto en el mercado con Theo van Gogh y obtener un préstamo de Monet, el cual le ayudó a sufragar las deudas. No obstante, a pesar de las circunstancias negativas en su vida, Camille Pissarro logró mantener un legado imprescindible en la historia. La ironía del arte logra unir el alma de distintos artistas que son guiados por los lienzos, siendo Vincent van Gogh parte de la historia de Pissarro. Por medio de sus consejos, van Gogh logró obtener una visión diversa del arte, aumentando la luminosidad de su paleta y siendo pieza fundamental para su carrera. La ironía es un juego sarcástico de la vida que logra demonstrar la belleza que alguna vez fue atrapada en el tiempo.

Referencias:

Cartwright, M. (2025). Camille Pissarro. Enciclopedia de la Historia del Mundo. https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20712/camillepissarro/?utm_source=whe&utm_medium=lang_popup&utm_campaign=browser_lang_forward

The Boulevard Montmartre at Night (1897) https://i.pinimg.com/736x/de/3b/08/de3b08dfd24cee68d026e29e1a61688a.jpg Hyde Park, Londres (1890) https://i.pinimg.com/736x/6f/53/f2/6f53f2502d3a6c2e41a8acffbacbabbf.jpg

El costo del silencio

Anónimo

El costo del silencio fue más alto que el orgullo. Nos miramos desde orillas distintas con la boca sellada y el alma gritando.

Relaciones amorosas rotas no se rompen de golpe, se deshacen en pausas, en lo que no se dijo, en lo que se evitó por miedo.

Callamos cuando más dolía, cuando una sola palabra hubiera salvado el puente. Pero elegimos el eco.

Y ahora el silencio nos tiene por deuda.

Top 5 de la librería de Jaely

Jaely Vega 5 4

Libros para empezar a leer... ¿Quieres comenzar a leer y no sabes por dónde empezar? Aquí te comparto cinco libros, uno por cada género: romance, misterio, suspenso, fantasía y drama. ¡Espero que los disfrutes y encuentres tu próximo favorito!

1. The summer I turned pretty (romance)

2. The naturals (misterio)

3. The housemaid (suspenso)

4. Throne of glass (fantasía)

5. Perfectos mentirosos (drama)

Perfectos mentirosos es una historia llena de mentiras y secretos, atracción y odio en la que nadie parece decir la verdad. ¿Hay algo más adictivo que desenmascarar a los Perfectos mentirosos? Jude acaba de llegar a una de las universidades más elitistas del mundo, pero ya se ha dado cuenta que ahí todo se mueve alrededor de las fiestas, los cotilleos y los ligues entre estudiantes. Y que todo eso gira en torno a un trio irresistible: los hermanos Cash. Son vacilones, astutos, pero insoportablemente atractivos y poderosos. Y por encima de todo están acostumbrados a liderar el campus con sus juegos de niños ricos. Lo que no saben es que Jude tiene un plan: sacar a la luz sus más oscuros y perversos secretos, esos tan bien escondidos tras el lujoso apellido Cash.

Todos los puedes conseguir en: https://thebookmarkpr.com/

3 1

2

Bienvenidxs a El Soundtrack, una última vez. Porque la música no solo nos define… también nos acompaña cuando todo cambia.

Esta edición de El Soundtrack es bittersweet. Este espacio fue mi primera experiencia escribiendo para un público. En esta aventura encontré un lugar seguro donde compartir mis ideas. Pude conectar con compañeros que también se atrevieron a exponer su arte, y wow, qué mucho talento nos rodea.

Vibras Artísticas me permitió cumplir un sueño que tengo desde niña. Recuerdo ver las películas de Bratz en repeat, soñando despierta que era parte de su revista, que escribía columnas de consejos sobre amor y amistad, aunque en realidad era una niña algo solitaria. Me sentaba frente a una computadora que ni servía, imaginando que estaba en mi oficina compartiendo mis ideas con el mundo. Esas películas nunca salieron de mis gustos, y ese sueño nunca salió de mi mente.

Si pudiera viajar en el tiempo y decirle a mi yo de 12 años que estoy en la universidad, estudiando lo que me apasiona y escribiendo una columna musical, en una revista real … sé que estaría tan, pero tan feliz.

El profesor Anto Gamunev vio potencial en mí y en todos mis compañeros que formamos parte de este proyecto. Nos brindó ayuda,

Isis Mercado Rivera

apoyo y consejos. Fue comprensivo cuando necesitábamos tiempo extra o atravesábamos momentos difíciles. Gracias, profesor, por ser la pieza clave para que este espacio existiera. Gracias por todas las horas de trabajo, la dedicación constante y el amor por el arte, del cual este proyecto fue testigo.

Me entristece profundamente que este capítulo termine. Mi alma se siente más pesada mientras escribo esto. Pero qué bonito fue. Qué privilegio vivirlo. Y qué emocionada estoy por lo que traiga el futuro.

Me despido con mucho amor.

Gracias por leerme.

Gracias por compartir sus historias, sus proyectos, su arte.

Aunque este sea el último, siempre llevaré El Soundtrack conmigo, y espero que lo lleves contigo también — donde cada canción tuvo un propósito, y cada playlist, un pedazo de alma.

Playlist:

Supercut – Lorde

Void – The Neighbourhood

Crush – Ethel Cain

Eventually – Tame Impala

Too Late to Say Goodbye – Cage the Elephant

Bellyache – Billie Eilish

No. 1 Party Anthem – Arctic Monkeys

Mind Over Matter – Young the Giant

Lonely Heads – Taylor Phelan & The Canes

There Is a Light That Never Goes Out – The Smiths

Where’d All the Time Go? – Dr. Dog

Unknown / Nth – Hozier

I Know the End – Phoebe Bridgers

Cinco

películas que debes ver en mayo...

Chaire Galiany

En esta sección vamos a explorar obras que nos recuerden al verano. Mayo cuenta como el mes de finalidad de clases, inicio de esas vacaciones soñadas por muchos que llevan añorándolas desde agosto. De este modo, tendremos cinco películas que tengan esa vibra de verano pero que sobre todo, nos brinde nostalgia para recordar buenos momentos.

5. Luca (2021)

Un mundo al otro lado del océano. Luca Paguro logra salir del lado acuático hacia el exterior, encontrándose con otro niño que no resultaría ser tan diferente de él, Alberto Scorfano. Juntos, emprenden un viaje hacia la Italia, teniendo aventuras y conociendo el mundo exterior. Acompaña a Luca en un viaje que formará parte de su aventura como criatura marina y te hará transportarte a la costa italiana.

4. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)

Una película que sin duda trae el ambiente veraniego de Grecia. En esta secuela, la vida de Donna (Meryl Streep) es relatada desde los recuerdos de su familia luego de su fallecimiento. Su hija debe enfrentar el periodo de duelo, mientras mantiene un gran vacío en su corazón y conoce todas las aventuras de su madre. Una mujer que viajó sola a un lugar completamente desconocido y logró formar su propia familia, conociendo a amores y estableciendo un hogar en su alocada vida.

3. Grown Ups (2010)

La producción de Adam Sandler trae una joya que forma parte de los clásicos. Un grupo de amigos vuelve a encontrarse por la muerte de su entrenador, disfrutando de risas y encuentros. Su visita da un giro completo cuando deciden irse de viaje a la casa del lago. Risas, tragedias un tanto graciosas y nuevos integrantes formarán parte de esta aventura, recordando momentos que te harán disfrutar de esta película.

2. Lilo & Stitch (2002)

Sin duda, este filme forma parte de las películas clásicas. Un día veraniego en la isla de Hawai’i gira alrededor del mundo de Lilo, todo hasta que la llegada de un ser místico aterriza en la Tierra. Mientras

huye, Stitch tratará de formar parte de la vida cotidiana de los humanos, transformándose en un “perro” que logra conquistar a Lilo para adoptarlo. Un filme en el que el valor de ‘Ohana es representado, rompiendo barreras y reflejando el duelo.

1. The Parent Trap (1998)

Un juego de gemelas que terminaría transformándose en una misión. Hallie Parker y Annie James (Lindsay Lohan) harán todo lo posible por conocer a su familia, siendo separadas al nacer. Toda su aventura comienza a destruirse cuando su padre se enamora de otra mujer, haciendo que las gemelas construyan un plan que logrará unir a su familia devuelta. ¿Podrán lograr que sus padres se enamoren nuevamente?

Todas las imagenes fueron tomadas del internet.

El Tarot y la Suerte:

Entre el Azar y la Intuición

Anto Gamunev

Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado formas de entender lo incierto: el mañana, el amor, la muerte, el éxito, el fracaso. Entre esas formas, el tarot ha permanecido como una de las más enigmáticas y persistentes. Con sus imágenes simbólicas y su estructura ordenada en arcanos mayores y menores, el tarot no solo ha servido como oráculo, sino también como espejo de la mente humana.

Pero ¿qué relación tiene el tarot con la suerte?

En su sentido más tradicional, la suerte se asocia con lo impredecible: una fuerza caprichosa que puede traer fortuna o desgracia sin previo aviso. Muchas personas se acercan al tarot con la esperanza de “saber su suerte”: si encontrarán el amor, si conseguirán ese trabajo, si lograrán superar una pérdida. Ven las cartas como una puerta hacia lo que el destino depara. En este enfoque, el tarot parece depender del azar, como si cada carta que se revela fuese una pieza aleatoria del futuro que, por un momento, queda al descubierto.

Sin embargo, el tarot puede leerse desde otra óptica más profunda y contemporánea. En lugar

de predecir un futuro fijo, las cartas pueden ofrecer una lectura simbólica de nuestro presente, revelando patrones internos, deseos inconscientes, temores silenciados. Así, el tarot no dice “esto sucederá”, sino “esto está en juego ahora”. En este sentido, deja de ser una cuestión de suerte para convertirse en una herramienta de autoconocimiento.

Cuando alguien consulta el tarot y aparece, por ejemplo, la carta de La Torre —símbolo de ruptura y cambio brusco— no necesariamente significa que ocurrirá una catástrofe, sino que tal vez hay estructuras internas que ya no sostienen lo que somos. El tarot invita a la reflexión: ¿estoy resistiéndome al cambio? ¿Qué necesito dejar caer para poder crecer?

Esta visión convierte al tarot en un espejo simbólico más que en una bola de cristal. La “suerte” entonces no se recibe pasivamente, sino que se interpreta, se cuestiona, se transforma.

Además, el tarot activa la intuición: tanto en quien lee como en quien escucha. No es raro que una tirada revele algo que ya se intuía, pero no se había podido poner en palabras. En esos momentos, el tarot no revela algo nuevo, sino que confirma algo que ya vivía dentro de nosotros. Y en esa confirmación, a veces, se encuentra el valor de actuar.

Al final, el tarot y la suerte pueden encontrarse en un punto medio: el tarot ofrece un lenguaje simbólico para explorar lo que aún no comprendemos del todo, y la suerte, tal vez, es la disposición a abrirse a lo inesperado. Consultar el tarot puede no cambiar lo que va a ocurrir, pero sí puede cambiar la forma en que lo enfrentamos. Y tal vez eso sea tener buena suerte: estar preparado, estar en paz, estar consciente.

Como decía Carl Jung, “las casualidades no existen, solo sincronicidades”. Y quizá, en cada carta elegida, no hay azar, sino un mensaje esperando ser escuchado.

Queeriosity

Koi

Bienvenidxs a todxs a un espacio donde exploramos identidades, cultura y resistencia queer con una mirada crítica y sin filtros.

En esta columna veremos cómo lo personal está intrínsecamente ligado a lo político y cómo lo cotidiano se convierte en un acto de transformación. Cada historia merece ser contada desde su propia perspectiva.

Desde la representación en los medios hasta la lucha por nuestros derechos, abordamos lo desafiante, lo festivo y lo urgente. Vivir con orgullo es también una forma de resistencia, y a través del arte, la literatura, la música y el cine, podemos dar visibilidad y fortalecer las voces de nuestra comunidad.

“To be queer is to be a conversation, a contradiction, a celebration, and a revolution all at once.“ -Alok Vaid-Menon

Recomendaciones del mes:

Libro cuir: Fairest de Meredith Talusan

Fairest es una autobiografía poderosa de Meredith Talusan que nos lleva a través de la compleja historia de una mujer trans filipina-albina que emigra a los Estados Unidos y explora el mundo del género, la raza, el privilegio y la identidad. Talusan nos cuenta su historia con una escritura precisa y emotiva que expone las complicaciones internas de vivir entre múltiples intersecciones sociales. Fairest no es solo una historia de transición, sino también una reflexión sobre lo que significa habitar un cuerpo que va fuera de la norma dentro de distintos contextos culturales. A diferencia de numerosas narrativas trans que se siguen el “arco de superación”, Fairest detalla una vida repleta de matices. Talusan no intenta complacer ni ofrecer enseñanzas morales; simplemente relata su verdad, incluyendo momentos de ambigüedad, privilegio, contradicción y dolor. Este detalle hace este libro más humano, más auténtico y, en varios aspectos, más radical y necesario.

Música cuir: Pablo Alborán

Pablo Alborán es un cantante de España con gran reconocimiento internacional, dio un paso valiente al hablar abiertamente sobre su orientación sexual en 2020. Su voz melódica y profunda ha conmovido a millones, y su letra, llena de emoción y vulnerabilidad ha sido siempre un refugio para aquellos que buscan poder conectar a un nivel emocional con su música. Aunque sus canciones no siempre tocan temas que traten directamente con la comunidad queer, su autenticidad y presencia visible como un hombre gay en el mundo de la música mainstream ha sido fundamental para poder visibilizar la diversidad sexual en un género en donde muchas veces es marcado por el machismo. Su acto de salir del closet de manera pública fue celebrado como un gesto necesario y esperanzador dentro de la industria musical, así igual para sus fans.

“En mi trabajo, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien”.

—Pablo Alborán

Película cuir: Being 17 (2016)

Dirigida por André Téchiné, ‘Being 17’ es una película francesa que cuenta con mucha sensibilidad y honestidad el sentido del despertar queer en la adolescencia. La película sigue a Damien y Tom, dos chicos que al principio parecen odiarse, pero que poco a poco, entre conflictos, tensiones y momentos intensos, empiezan a descubrir algo más profundo entre ellos. La película ‘Being 17’ muestra lo difícil —y a la vez hermoso— que puede ser crecer sintiéndote diferente, deseando poder encajar sin saber cómo, y buscando quién eres. Con una cinematografía natural y actuaciones que te tocan, ‘Being 17’ rompe los estereotipos del típico “coming-of-age” y nos regala una historia real y tierna, pero a la vez cruda, con actuaciones que te dejan con el corazón apretado. Ideal si te gustan las historias que no tienen miedo de mostrar lo complicado que es crecer sintiéndote diferente.

Serie cuir: Glee (2009–2015)

Glee es una serie musical que aunque a primera vista puede parecer ‘cringey’ esta rompió las barreras y brindo luz a la comunidad LGBTQ+ en la televisión mainstream. Esta serie cuenta con personajes como Kurt, Santana y Blaine, que hablaron sin filtros sobre el bullying, salir del clóset, el primer amor queer y la búsqueda de aceptación, por eso es una de mis series favoritas. En su momento esta serie fue un refugio para muchxs de nosotrxs que no nos veíamos reflejadxs en ningún otro lado. Recuerdo ver el episodio “On my way” en donde uno de los personajes se ve enfrentado con bullying extremo luego de que lo expusieron como parte de la comunidad y quedar marcado para siempre. Además de las canciones y números extravagantes, Glee es una serie que demuestra de manera sincera y emotiva la diversidad, el drama juvenil y la identidad queer. Su mensaje de “Be who you are and love yourself for it” dejó huella en toda una generación, aunque a veces ridícula siempre con la intención de visibilizar.

Podcast cuir: Two Dykes and a Mic

Creado por las comediantes McKenzie Goodwin y Rachel Scanlon, Two Dykes and a Mic es un pódcast queer divertido, sin vergüenza y lleno de ‘good vibes’. Este pódcast es una mezcla perfecta entre el standup comedy, charla entre amigxs y un espacio seguro para hablar de todo con humor y sinceridad. Lo que hace especial a este dúo dinámico es que no le tienen miedo de reírse de todo, ni de hablar de temas como el dating lésbico, o las representaciones LGBTQ+ en las redes, o anécdotas vergonzosas (pero muy reales), y hasta sus propias vidas amorosas. Es como sentarte a chismear con tus mejores amigas queer, pero con micrófono y sin filtro. Además, Two Dykes and a Mic también es un espacio para la visibilidad lésbica, para cuestionar lo normativo y para celebrar el amor entre chicas con toda el humor del mundo. Perfecto para escuchar mientras cocinas, caminas o, como yo, necesitas un boost de energía queer.

Les espero en la próxima edición para seguir explorando, celebrando y construyendo juntes.

La pava

Marcos A. Ramos Serrano

Desde que se cosechaba la caña, hasta el reguetón de hoy día. La pava ha permanecido en la vida boricua. Antes usado para taparse de ese intenso rubio de la tarde ahora un símbolo para nosotros. La representación del jíbaro un hombre vestido de blanco con un machete y su icónico sombreo infaltable de paja llamado la pava. La pava que representa nuestras raíces, las tradiciones y por supuesto la resistencia y el coraje de la persona puertorriqueña. Quien no se acuerda de una foto de su abuelo, incluso de su bisabuelo haya arriba en el monte, en la finca sonriendo y tapándose de ese intenso sol con una pava. O cuando en la escuela de chiquitos para las actividades de la puertorriqueñidad o de navidad nos vestían de jibaritos con nuestras hermosas pavas. Si bien ya no caminamos con ella puesta, siempre la llevamos puesta en nuestro corazón boricua. Mas que un simple gorro para taparnos del sol es un símbolo que nos representa como isla como puertorriqueños donde sea que vayamos. ¿Pero cómo llego este gorro este símbolo a nuestro Puerto Rico?

Como ya dije anteriormente la pava existe desde los tiempos de las cosechas de caña. Pero para ser más exacto fue en la época colonial que se creó y se empezó a utilizar. Quienes la empezaron a usar fueron los trabajadores de la siembra. Esta se confeccionaba inicialmente con las hojas de la palma yarey. Esto les sirvió como protección ante el intenso sol mientras trabajaban en el campo. Pero la pava a había aparecido anteriormente en una pintura de un artista español llamado Luis Paret y Alcazar. El cual pinto una obra titulada El Jíbaro. Esta obra muestra un autorretrato del artista vestido como jíbaro, con su típica ropa blanca, machete en mano y con una pava que si bien no es la típica se podría decir que es un antecesor. No fue hasta el año 1900 que se empezó a usar la misma. Para este tiempo se estaba poniendo en vigencia las leyes Foraker y Jones. Las cuales limitaban mucho a Puerto Rico creando que Puerto Rico tuviera una dependencia a los Estados Unidos. Estas leyes siguen en vigencia hoy día y continúan limitando a Puerto Rico ya que nos impiden el comercio con otro país que no sean los Estados Unidos limitando nuestros ingresos. Pero aparte de estas leyes en el 1938 con nuestro primer gobernador electo por el pueblo llamado Luis Muñoz Marín llegó el partido PPD.

Para mí la pava es un símbolo muy importante para nosotros. Tanto que ha salido en obras de arte, en el teatro incluso en el cine. Artistas como Ramón Frade León, quien pinto lo que fue su obra más conocida llamada El Pan Nuestro. Esta hermosa obra muestra lo que vendría siendo un jibaro caminando con un racimo de plátanos en la mano en la otra el mache y en su cabeza nuestra gran pava. Este artista retrato lo que vendría siendo nuestro jíbaro con su icónica pava. Pero recientemente un artista puertorriqueño del género urbano cocino como Bad Bunny nos trajo la pava de vuelta. Con la salida de su nuevo álbum en una sección de fotos este artista sale en algunas fotografías con la pava puertorriqueña. Si bien

no aparece vestido como un jibaro tradicional se podría tomar como el jibaro contemporáneo. En esta fotografía el aparece con una camisa blanca de botones parecida a la de un jibaro, su mache y su pava ahora el cabio que trae a él jibaro ancestral seria que en lugar de ser un pantalón largo blanco el aparece utilizando uno negro con líneas blancas negro.

Para mi la pava es un gran símbolo. Ya que nos representa a todos por igual. Representa a cada puertorriqueño y puertorriqueña donde quiera que vaya. No importa donde vayas donde sea que veas una pava rápido te va a trasladar a unos recuerdos hermosa de nuestra gran isla. Te acordaras de nuestras canciones de bomba y plena, esas actividades familiares en las navidades. Recordaras el calor de nuestra gente y la humildad que tenemos. Esos días en los que estabas con tus abuelos escuchando historias de ellos cuando jóvenes trabajando en el campo. Y todo eso con ver una simple pava. Por es que la pava nos representa ya que nos lleva a nuestros recuerdos mas humilde en los

La plena (1952) de Rafael Tufiño

Ivamarys Díaz Cepeda

El mural La Plena, realizado por el artista puertorriqueño Rafael Tufiño, es una pieza representativa que refleja la realidad social, política y cultural de Puerto Rico en el siglo XX. Seleccioné este objeto por su importante significado en la historia de la isla y su simbolismo de un género musical que ha funcionado como medio de protesta y relato de la vida diaria de la comunidad. Para entender la relevancia de La Plena, es esencial examinar el contexto histórico de Puerto Rico a lo largo del siglo XX. Durante este tiempo, la isla se enfrentaba a problemas económicos y políticos debido a su vínculo con Estados Unidos, además de significativos cambios sociales que afectaron la vida de sus habitantes. Esta investigación se apoya en referencias académicas, documentos del pasado y análisis artísticos que posibilitarán sustentar la investigación del mural en su contexto cultural e histórico.

“La Plena” de Rafael Tufiño, creada

en 1952, es una verdadera referencia del arte puertorriqueño. La obra captura una escena vibrante y caótica, donde se entrelazan figuras humanas, destacando una imponente mujer verde en el cielo, un caballo de ojos desorbitados, llamas y una muchedumbre que refleja la diversidad social de la isla. El mural recibe su nombre del género musical conocido como la plena, surgido en Puerto Rico a finales del siglo XIX y principios del XX, que se convirtió en una poderosa forma de expresión del pueblo, relatando historias de opresión, resistencia y la vida cotidiana de sus habitantes. Según Rodríguez (2010), Tufiño “logró capturar en su arte la esencia del pueblo puertorriqueño, combinando elementos de la cotidianidad con un estilo influenciado por el muralismo mexicano” (p. 45).

El siglo XX marcó un período de profundas transformaciones para Puerto Rico. Tras ser otorgada a Estados Unidos en 1898,

tras la Guerra Hispanoamericana, la isla vivió un proceso de cambio económico y político bajo la influencia estadounidense. Las primeras décadas de este siglo trajeron consigo políticas que transformaron la estructura económica de Puerto Rico, sustituyendo la agricultura como su principal motor y promoviendo la industrialización a través del proyecto “Manos a la Obra” en la década de 1940 (Scarano, 2008). No obstante, este avance también dio pie a inequidades y tensiones sociales que aún persisten.

La obra de Tufiño muestra estas tensiones mediante sus imágenes. La figura femenina en el cielo puede verse como un símbolo de la isla en sí, una presencia constante que atestigua el sufrimiento de su pueblo. El caballo negro descontrolado, con llamas en la boca, podría representar el desorden y la batalla de la comunidad por hallar equilibrio en medio de las transformaciones sociopolíticas. Cuando Rafael Tufiño dio vida a La Plena, Puerto Rico alcanzó el estatus de Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, lo que le brindó un nivel de autonomía gubernamental, aunque continuaba siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Este cambio en la política afectó la identidad cultural de Puerto Rico, puesto que la isla buscaba establecer su lugar dentro del marco colonial y su conexión con Estados Unidos (Ayala & Bernabe, 2007).

La industrialización provocó el movimiento de comunidades agrícolas y una rápida urbanización, lo que originó dificultades de pobreza y desempleo. El desplazamiento masivo hacia Estados Unidos, particularmente hacia lugares como Nueva York, se transformó en una reacción habitual ante la escasez de oportunidades en la isla. Desde una perspectiva social, el arte y la música fueron fundamentales en la resistencia cultural, actuando como instrumentos de protesta y de reafirmación de la identidad puertorriqueña. Según Díaz (2015), “la plena fue y sigue siendo un medio de resistencia y crónica social, abordando temas

de desigualdad, protesta y celebración popular” (p. 78).

Rafael Tufiño es visto como uno de los artistas más influyentes en el arte del Puerto Rico del siglo XX. Creció en Nueva York y luego volvió a Puerto Rico, fue fuertemente impactado por estas transformaciones y trató de plasmar en su obra la batalla del pueblo puertorriqueño. Su trabajo no solo registra la historia de la isla, sino que también critica las opresiones y desigualdades que perduraban en la sociedad. Como señala Torres (2018), “Tufiño utilizó su arte como una herramienta para exaltar la herencia cultural y reafirmar la puertorriqueñidad en un periodo de cambios e incertidumbre” (p. 102).

El mural La Plena de Rafael Tufiño es una fuerte representación de la identidad y la historia de Puerto Rico. Mediante su simbolismo y estructura, la obra refleja los retos económicos, políticos y sociales que atravesaba la isla en el siglo XX. El análisis de este objeto ilustra cómo el arte puede servir como una herramienta para entender la historia y la batalla de una nación. Asimismo, destaca la relevancia de la plena como un género musical y cultural que ha funcionado como una voz para las comunidades marginadas de la sociedad. En términos generales, este trabajo posibilitó una reflexión sobre la conexión entre el arte, la historia y la política en Puerto Rico. La labor de Tufiño continúa siendo significativa en la actualidad, enfatizándonos la importancia de la resistencia cultural y la expresión artística en la formación de la identidad nacional.

El Monumento al Jíbaro: Identidad, Invisibilización y Resistencia

Bethsabe M. Vargas Rivera

“El Jíbaro ha sido siempre símbolo de nuestra identidad colectiva y síntesis de las virtudes del pueblo de Puerto Rico” (Luis Muñoz Marín). La palabra “jíbaro” es pequeña, pero tiene un gran significado para los puertorriqueños. Según su definición, un jíbaro es un pequeño agricultor o trabajador rural, especialmente de áreas montañosas. Aunque en Puerto Rico se ha utilizado esta palabra de manera despectiva, asociándola con la falta de habilidades o conocimientos, y equiparándola con “ingenuidad o brutalidad”, esto resulta irónico. En realidad, los jíbaros puertorriqueños demostraron gran destreza en la agricultura, contribuyendo al progreso de Puerto Rico con cultivos como el café y la caña de azúcar, lo que refleja su inteligencia y habilidad.

El monumento al jibaro es una obra del compatriota escultor puertorriqueño Tomás Batista, quien comenzó este proyecto en 1975 y lo culmino en 1976. En homenaje al más genuino y fiel guardián de la rica herencia cultural de nuestros antepasados, el Jíbaro Puertorriqueño. Se erige el Monumento al Jíbaro en Cayey, un símbolo vibrante de la tradición y la identidad del pueblo puertorriqueño. Este monumento, emplazado en el corazón de Cayey, un municipio enclavado en la región central de Puerto Rico rinde tributo a la figura emblemática del jíbaro, una representación auténtica de la vida rural, la conexión profunda con la tierra y las costumbres que han perdurado a lo largo de los siglos.

El Monumento al Jíbaro, creado por el escultor puertorriqueño Tomás Batista, es una pieza impresionante que rinde homenaje a los trabajadores del campo, cuyas vidas han sido esenciales

para la construcción de la identidad nacional de Puerto Rico. La escultura captura la figura del jíbaro en pleno trabajo, destacando no solo al hombre, sino también el paisaje montañoso y la naturaleza que lo rodean. Sin embargo, al centrarse en la figura masculina, surge la pregunta sobre el papel de la mujer en este monumento. ¿Por qué está sentada al lado del hombre jíbaro? ¿Será esta una representación que refuerza el machismo de la época? En la década de 1970, cuando los movimientos por los derechos de la mujer ganaban fuerza, la presencia de la mujer como simple acompañante del hombre en esta escultura podría interpretarse como una representación de la desigualdad de género, sugiriendo que la mujer no era vista como un igual, sino solo como la compañera del hombre.

La década de 1970 en Puerto Rico fue escenario de intensos movimientos sociales que desafiaron las estructuras de poder y reclamaron justicia e igualdad. En este contexto, el Monumento al Jíbaro no debe entenderse únicamente como una exaltación del campesino puertorriqueño, sino como una pieza cargada de implicaciones históricas y políticas. Más que un homenaje, esta escultura funciona como un recordatorio de la identidad boricua: un pueblo que ha resistido la opresión y que se ha levantado ante los intentos de borrar su historia de lucha.

Sin embargo, la representación femenina dentro del monumento evidencia las contradicciones de la época y de la misma obra. Aunque la mujer fue una figura clave en las luchas sociales —especialmente con el resurgir del feminismo en la Isla durante los años 70, como señala Roxanna Doménech (2016)—, su presencia en la escultura es claramente secundaria. ¿Por qué no tiene la misma estatura ni el mismo peso simbólico que el hombre? Esta elección artística no es inocente: refleja la marginación sistemática de la mujer, incluso en contextos donde su aporte fue vital. La mujer jíbara no es solo acompañante; es emblema

de resistencia, fuerza y transformación. Ese debería haber sido el mensaje central, no una figura relegada a un segundo plano.

En definitiva, el Monumento al Jíbaro en Cayey representa mucho más que una figura rural: es un reflejo de la historia, la cultura y los valores de un pueblo resiliente. Sin embargo, también pone en evidencia las limitaciones y desigualdades de la época en que fue creado. Si bien rinde tributo al jíbaro como símbolo de identidad nacional, falla en ofrecer una representación equitativa de la mujer puertorriqueña, relegándola a un rol secundario a pesar de su importancia histórica y social. Esta omisión no es trivial, sino un eco del machismo estructural que aún persiste. Reconocer estas fallas es esencial para repensar nuestras narrativas culturales y avanzar hacia una memoria colectiva más justa e inclusiva, donde la mujer jíbara sea vista no como acompañante, sino como protagonista de la historia de Puerto Rico.

Monumento histórico:

Cristóbal Colón en Arecibo

Keidylian Perez

¿Es realmente un motivo de orgullo para Puerto Rico una estatua gigante que rinde homenaje a quien trajo consigo opresión? Una inversión de 2.8 millones de dólares en una obra que, para nosotros no presenta más que colonización. Puerto Rico, una isla que aún carga las cadenas invisibles del colonialismo, decide destinar millones a exaltar la figura de Cristóbal Colón, ignorando que su llegada marcó el comienzo del despojo, el genocidio indígena y la explotación. ¿Qué mensaje envía este monumento a las futuras generaciones? ¿Qué debemos admirar a quienes nos quitaron nuestra identidad? Mientras la estatua se eleva imponente en Arecibo, miles de puertorriqueños luchan cada día con problemas sociales y económicos que reflejan las consecuencias de siglos de opresión.

Así como en Arecibo se levanta en una estatua que glorifica a Cristóbal Colón, también cantamos un himno nacional cuya letra solo refleja el tesoro que Cristóbal Colón encontró, mientras que la versión original de ¨La Borinqueña¨, escrita por Lola Rodríguez de Tió, llamada a la lucha por la libertad fue literalmente casi olvidada. Esta versión fue reemplazada por una versión más sumisa y políticamente correcta. Ambos símbolos, la estatua y el himno, son prueba viviente de cómo la identidad puertorriqueña ha sido moldeada para encajar dentro de narrativas coloniales, olvidando el verdadero carácter de resistencia y dignidad del pueblo. Las autoridades coloniales y los políticos conservadores de Puerto Rico consideraron la lírica de Lola como agresiva y subversiva, remplazando con ello la canción en 1903 por Fernández Juncos. Este cambio no fue casualidad, sino parte de un proceso para moldear nuestra identidad bajo las reglas del colonizador, suavizando la memoria histórica y evitando la exaltación de la lucha.

Tanto la estatua de Cristóbal Colón como la versión actual de ¨La Borinqueña¨ buscan una narrativa donde el colonizador es venerado y el espíritu libre queda silenciado. Nos acostumbramos a mirar o escuchar estos símbolos sin cuestionarlos, olvidando que detrás hay siglos de resistencia, sangre y lucha por la libertad. Desde pequeños, crecimos venerando figuras coloniales que esconden la resistencia. Estos símbolos nos acompañan en nuestras plazas y aulas, donde se educan. Nos moldean una visión del pasado

donde se minimiza la violencia y se admira al invasor. Así se programa para agradecer los que se nos fue arrebatado y para olvidar.

Sin embargo, el pueblo puertorriqueño se ha levantado contra esta imposición y han criticado esta visión colonial y han propuesto otras formas de narrar la historia. Esto lo vemos en diferentes voces, y de muchas formas como los grafitis anticoloniales, los performances en plazas públicas y hasta en las letras de Calle 13 o los textos de autores como Ana Lydia Vega y Eduardo Lalo, que denuncian el colonialismo cultural y exigen una relectura de nuestra historia.

¿Qué sucedía en Puerto Rico cuando la estatua de Cristóbal Colón se alzaba en Arecibo? Miles de jóvenes emigraban por falta de empleo, los hospitales cerraban servicios, las escuelas eran clausuradas, y la confianza en las instituciones se desmoronaba. Es irónico porque mientras se levantaba la figura de un colonizador, el pueblo de Puerto Rico sufría las consecuencias de un gobierno apático hacía su pueblo. La figura de Colón es un símbolo de inicio del colonialismo, la conquista y el desplazamiento de pueblos originarios que contrasta radicalmente con el deseo de muchos puertorriqueños de reclamar una identidad propia, buscando menos ser atados a los relatos coloniales impuestos. Más que una celebración histórica, la estatua significa acción al olvido de las prioridades para Puerto Rico y varios pueblos de América.

La estatua de Cristóbal Colón en Arecibo ha sido objeto de controversia y oposición dese su planificación y construcción. Ha habido manifestaciones a través de peticiones en línea y declaraciones públicas. Por ejemplo, en junio de 2020, más de mil personas firmaron una peticion solicitando la demolición de la estatua, argumentando que Cristóbal Colón representa una parte traumática de la historia para Puerto Rico y el Caribe. “Cristóbal Colón, representado en la estatua, cometió genocidio en el Caribe. Contribuyó a la muerte estimada

del 90% de los pueblos indígenas del Caribe. En Puerto Rico (Boriken), Colón y sus hombres esclavizaron, asesinaron, mutilaron, violaron y robaron oro sagrado de los pueblos indígenas que encontraron al llegar al Caribe. Cristóbal Colón representa una parte muy traumática de la historia para Puerto Rico y el Caribe. Representa el dolor para todos los pueblos indígenas. Pedimos que este monumento fuera removido”añade el documento de la petición.

En definitiva, la estatua de Cristóbal Colón en Arecibo no es un símbolo de progreso, sino un recordatorio del dolor, la colonización y la pérdida. Mientras el pueblo atraviesa crisis económicas, sociales y culturales, levantar monumentos al colonizador es una afrenta a la memoria colectiva. En vez de exaltar figuras como Colón, deberíamos abrir espacio a nuestros verdaderos héroes y resistencias. Es tiempo de cuestionar qué tipo de historia elegimos contar y desde qué perspectiva. Una memoria justa no se construye glorificando al opresor, sino honrando la dignidad de quienes resistieron. Las voces que se han alzado contra este monumento, ya sea a través del arte, la literatura o las peticiones públicas, demuestran que el pueblo no está dormido. Como afirma la petición publicada en 2020, Colón representa una historia de genocidio, esclavitud y violación de pueblos originarios en el Caribe (Univisión 2020). Aceptar la estatua como ¨parte del desarrollo turístico¨ es minimizar el trauma histórico que su figura encarna. Puerto Rico no necesita más adornos coloniales, sino reconocimiento, justicia y representación verdadera. Dejar atrás los símbolos de opresión es también dejar el proceso sanar.

Por eso, más que una estructura de bronce, la estatua de Cristóbal Colón es un espejo de nuestras heridas abiertas. Nos reta a decidir entre seguir repitiendo el relato del invasor o escribir una historia propia, desde nuestras raíces. Si queremos un futuro más justo, debemos empezar por desmontar los monumentos que celebran la violencia.

Amor eterno a los abuelos

Edgar D. Migenis

Hay un brillo en su mirada, como el sol en la mañana, una historia en cada arruga, y en su risa, mil hazañas.

Manos cálidas, templadas por los años y el amor, nos sostienen, nos enseñan, con paciencia y con valor.

Son refugio en la tormenta, son un faro en alta mar, con sus cuentos y consejos nos ayudan a soñar.

Abrazarlos es el tiempo deteniéndose en su andar, porque en ellos vive siempre lo que nunca morirá.

La naturaleza nos regala sus bellos colores

Yaimar Rivera Cintrón

Chic by Dani

Danielys Martínez Sepúlveda

Tendencias que no sabías que necesitabas

¿Cuántas veces has dicho “no tengo nada que ponerme” frente a tu closet lleno?

A continuación, te brindaré una guía de estilos que pueden definir tu personalidad y sacar ese lado “fashion” que llevas dentro.

Denim en todas sus formas.

En los últimos años hemos visto como el jean ha evolucionado. Lo apreciamos en corsés, faldas largas y chaquetas oversize. Es ideal para salidas con amigos, e incluso para una cita informal al elevarlo con accesorios y zapatos llamativos. Celebridades como Bella Hadid y Hailey Bieber, han sabido sacarle provecho a este estilo creando el “denim total look”.

Estilo “quiet luxury”.

A diferencia del denim, esta tendencia se basa en prendas de cortes limpios, tejidos de buena factura y colores neutros. Es perfecto para crear looks de oficina o para proyectar una imagen profesional.

Colores sorbete (durazno, lavanda, menta).

Estos colores son lo ideal para climas cálidos o transiciones entre estaciones. Los mismos le aportan luz al rostro y se pueden combinar entre sí. Se suelen llevar en blusas o trajes completos. Diseñadores como Carolina Herrera y Tory Burch han incorporado estos colores en sus propuestas.

Transparencias sutiles.

Desde siempre, este estilo se ha visto como demasiado atrevido. Sin embargo, se puede adaptar con elegancia. Vestidos con paneles transparentes o mangas livianas.

Sporty chic.

Esta tendencia no ha dejado de lucir desde que llegó al mercado. Puedes mezclar lo deportivo con lo elegante sin dejar de sentirte cómoda. Zapatillas blancas con vestidos, o pantalones jogger con blazers.

Anti-racismo

Anti-homofóbia

Anti-machismo

Anti-transfóbia

Anti-xenofóbia

¡Equidad para todes!