Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

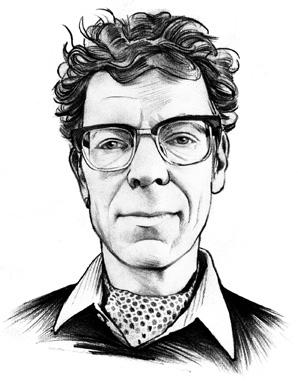

Alfred Maurer gehörte zu Surprise – auch wegen seiner Lebensgeschichte. Nun geht er in den Ruhestand. Seite 8

Auf seinem Sozialen Stadtrundgang durch Bern erzählt André Hebeisen vom jahrelangen Kampf gegen Depression, Alkoholsucht und Einsamkeit und warum er durch seine Arbeit bei Surprise wieder Licht am Ende des Tunnels sah.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Wer es bei uns auf den Titel schafft, muss etwas zu erzählen haben. Die Nachricht, dass unser Mitarbeiter Alfred «Fredi» Maurer nach 20 Jahren in der Regionalstelle Bern Ende des Jahres pensioniert wird – das geht ja eigentlich nur uns selbst was an. Aber Maurers Geschichte hat es in sich. Also soll er sich für einmal nicht um die anderen kümmern, sondern von sich berichten. Nicht nur kennt er die Strassenzeitungsbewegung aus Zeiten, in denen alles «noch mehr Handarbeit war», er identifizierte sich auch mit Grund gern mit den Verkäufer*innen. Lesen Sie selbst warum, ab Seite 8.

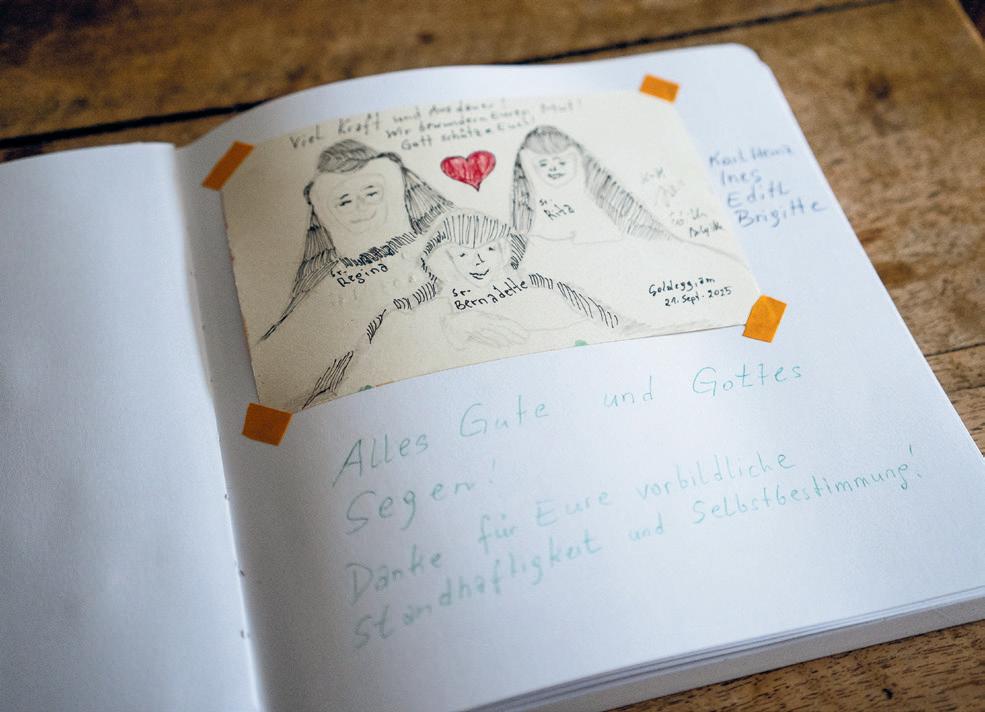

Von den drei widerständigen Nonnen aus Österreich haben Sie vielleicht schon gehört: Sie kämpfen um einen selbstbestimmten Lebensabend – in ihrem Kloster, das sie kurzerhand besetzt haben. Unsere Kolleg*innen vom Augustin aus Wien waren vor Ort, das Thema würdevolles Altern treibt uns alle um – weshalb die Nonnen auch schon international

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Betreuung in Haushalten klarer geregelt

5 Vor Gericht Nicht nur eine Frage des Rechts

6 Verkäufer*innenkolumne Offene Türen

7 Moumouni antwortet Warum heisst der Tisch nicht Vogel?

8 Abschied Auf unseren Fredi!

14 Orte der Begegnung Treffen im Supermarkt

16 Alter Nonnen besetzen Kloster

von sich reden gemacht haben. Rebellische alte Damen haben eben was Ermutigendes, ab Seite 14.

Nicht nur Fredi Maurer müssen wir leider ziehen lassen – auch unser langjähriger Kolumnist Stephan Pörtner beendet mit dieser Ausgabe seine Tour de Suisse. Auf Seite 27 verabschiedet er sich von Ihnen – wir danken ihm für viele schöne Jahre Zusammenarbeit. Es wird sicher nicht der allerletzte Text von ihm im Surprise gewesen sein.

Ebenfalls zu Ende geht es mit unserer Serie «Orte der Begegnung», auch wenn wir hoffen, dass Sie weiterhin an Orte kommen, wo gesellschaftlicher Austausch stattfindet. Vielleicht begegnen Sie ja Illustrator Pirmin Beeler und er zeichnet eine seiner schönen Tuscheskizzen, Seite 20.

22 Verein Surprise Soziale Stadtrundgänge Zürich

24 Theater «Armut an jeder Ecke»

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Zürich Höschgasse

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 SurprisePorträt «Immer positiv bleiben»

Auf g elesen News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Obdachlose in Vancouver, Kanada, modifizieren erfinderisch Alltagsgegenstände, um sich das Überleben auf der Strasse zu erleichtern. Der Fotograf Mike McNeeley ist seit über 40 Jahren im Stadtteil Downtown Eastside zuhause. Für die lokale Strassenzeitung Megaphone fing er mit seiner Kamera ein, wie sich die Menschen vor seiner Haustür an ihre vielfältigen Herausforderungen anpassen.

Auf Rollen

«Ich muss mich auf meinem Fahrzeug wohlfühlen», sagt Tyler. Als er diesen Roller mietete, baute er ihn zu einem Chopper um. Er achtete darauf, den Roller bei der Umgestaltung nicht zu beschädigen. Er verwendete eine Plastikkiste als Sitz. Ein Stück Holz dient als Fussstütze, befestigt mit USBKabeln. «Früher habe ich in Toronto motorisierte Chopper gebaut», erklärt Tyler. Kellys Innovation besteht aus einer Styropor-Kühlbox und Skateboard-Rollen.

«Anstatt eine schwere Tasche mit mir herumzuschleppen, habe ich das hier gebaut», erklärt er. «So kann ich mit meinen leeren Pfandflaschen in den Bus steigen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass etwas ausläuft. Manche Leute reagieren da sehr empfindlich.»

Kunst gegen Geld

Aaron begann mit dem Zeichnen, als sein Grossvater starb. «Ich habe schon immer ein bisschen gekritzelt, aber erst 1995, nachdem ich die Comic-Sammlung meines Grossvaters geerbt hatte, war ich wirklich inspiriert», sagt Aaron. «Seitdem habe ich den Bleistift nicht mehr aus der Hand gelegt.» Aaron nutzt sein Talent, um dringend nötiges zusätzliches Geld zu verdienen.

Care-Migrant*innen, die meisten davon Frauen, kommen aus wirtschaftlich ärmeren Ländern in die Schweiz, arbeiten (und wohnen) als Betreuer*innen in Privathaushalten. Die Arbeitsbedingungen sind oft prekär, der Lohn tief. Zwar ist der Privathaushalt weiterhin nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt (zu dieser Frage ist ein Postulat von SP-Nationalrätin Samira Marti hängig, demnächst sollte der Bundesrat einen Bericht veröffentlichen), trotzdem sind Care-Migrant*innen ab dem 1. Dezember arbeitsrechtlich besser abgesichert.

Der Bundesrat reagiert mit den neuen Sonderregelungen für sogenannte Live-in-Betreuer*innen auf ein Bundesgerichtsurteil vom Dezember 2021. Dieses kam zum Schluss, dass für Betreuungspersonen, die als Angestellte von Personalverleihfirmen in Haushalten arbeiten, das Arbeitsgesetz gilt. Und so gelten nun auch die Sonderbestimmungen nur für Live-in-Betreuer*innen, die über Personalverleih angestellt sind; Personen, die in einer Direktanstellung in einem Haushalt arbeiten, sind davon ausgenommen.

Die Sonderbestimmungen regeln Arbeits- und Ruhezeiten und stellen klar, dass eine Einzelperson keine 24-Stunden-Betreuung leisten kann. Sie gelten für Betriebe, die dem Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih unterstehen, und beinhalten etwa klare Regeln zum Bereitschaftsdienst und zu Pausen. Arbeitszeiten und Einsätze müssen dokumentiert und von allen Beteiligten visiert werden. Die neuen Regelungen wurden mit den Sozialpartnern ausgehandelt. LEA

Am 9. Oktober fand der Berufungsprozess im Fall Pelicot statt. Ein einziger der 51 vom Gericht Avignon verurteilten Männer hatte den Fall weitergezogen. Die Richter*innen des Berufungsgerichts Nîmes verurteilten Husamettin D. zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Sie erhöhten die Strafe damit im Vergleich zum erstinstanzlichen Urteil um ein Jahr.

Gisèle Pelicots Fall hat weltweit für Entsetzen und Abscheu gesorgt: Der Ehemann von Gisèle, Dominique Pelicot, hatte die 72-Jährige über Jahre ohne ihr Wissen mit Medikamenten sediert, um sie von Dutzenden Männern missbrauchen und vergewaltigen zu lassen. Davon erstellte er mehr als 20 000 Videos und Fotos. Gisèle Pelicot hat sich zu Beginn des Prozesses im September 2024 in Avignon – für die Verfahrensleitung durchaus überraschend – dafür entschieden, aus der Anonymität herauszutreten und die Aufnahmen an der Verhandlung öffentlich abspielen zu lassen. Hätte sie das nicht getan, wären die Auswirkungen vermutlich viel geringer gewesen. So aber erlangte Gisèle Pelicot mit ihrem Ausspruch –«la honte doit changer de camp» («die Scham muss die Seiten wechseln») – nicht nur in feministischen Kreisen den Status einer Ikone.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Mit dem Richter*innenspruch am Berufungsgericht ist der Fall Pelicot fürs Erste juristisch abgeschlossen (Husamettin D. hat angekündigt, das Urteil nicht weiterzuziehen). Gesellschaftspolitisch aber sind die Auswirkungen enorm. Der Fall hat die Erkenntnis geschaffen, dass die sogenannte Rape Culture sich durch alle Schichten von modernen Gesellschaften zieht und wesentliches (Stabilitäts-)Merkmal einer patriarchal dominierten Welt ist. Tausende sind in Frankreich auf die Strasse gegangen, um Gisèle Pelicot ihre Unterstützung zuzusichern und auf patriarchale Gewalt aufmerksam zu machen. Und das französische Parlament hat ein neues Zustimmungsrecht verabschiedet: Vergewaltigung, im Strafrecht bisher definiert als sexuelle Handlung, die durch «Gewalt, Zwang, Drohung oder Täuschung» zustande kommt, ist neu als jede nicht-konsensuelle sexuelle Handlung definiert.

Die Philosophin Manon Garcia hat die Verhandlung am Gericht in Avignon verfolgt und darüber ein Buch geschrieben. In «Mit Männern leben» warnt sie vor einer zu grossen Erwartung an die Zustimmungslösung und ans Strafrecht im Allgemeinen. «Der Strafprozess kann nur das leisten, wofür er konzipiert wurde, nämlich diejenigen zu bestrafen, die mit ihren Taten die Gesellschaft bedrohen (...).» Stattdessen, so die Philosophin, seien es «soziale Bewegungen (...), die vielleicht eines Tages dafür sorgen werden, dass Männer aufhören zu vergewaltigen». Nötig sei dafür ein grundlegender Wandel des Bewusstseins und die Überwindung patriarchaler Geschlechtervorstellungen. Denn, so Garcia: «Die Normen der Männlichkeit und Weiblichkeit hindern die Männer daran, Frauen als Subjekte zu sehen, als Mitmenschen, die sie als solche lieben und anerkennen können.»

WILLIAM STERN ist Gerichtsreporter in Zürich.

Es sind nicht in der Hauptsache die grossen Erlebnisse, die uns im täglichen Leben begleiten. Es sind in erster Linie die kleinen Dinge, die uns auf Schritt und Tritt erfreuen, erheitern, aufmuntern, amüsieren, bewegen, inspirieren, motivieren. Man muss sie nur sehen oder hören oder beides. Das ist aber nur möglich, wenn man mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht. Da passiert um uns herum so viel.

Zum Beispiel neulich: Ich bin im Zug, auf der Fahrt von Affoltern am Albis, meinem Wohnort, nach Rapperswil, dorthin, wo ich meine SurpriseHefte verkaufe. Im HB Zürich verzögert sich die Weiterfahrt. Eine Durchsage des Lokführers: «Bitte geben Sie die Türen frei», ertönt es laut und unüberhörbar durch die Lautsprecher. Im Abteil vor mir sitzt ein kleines Mädchen. Es fragt die Mama: «Was het er gseit»? Die Mama erklärt ihrem Töchterlein, dass der Zug nicht

weiterfahren kann, bis alle Türen geschlossen sind. Daraufhin ruft das Mädchen mit heller, auffordernder Stimme und profundem Wissen, ein Moment für die Ewigkeit: «Mues mer zue tue».

So einfach ist das: «Mues mer zue tue!» Dieser köstliche Ruf von diesem Mädchen; da geht mir das Herz auf. Verpasst haben diesen SchmunzelMoment all jene mit Kopfhörern oder Stöpseln im Ohr.

Ja, manchmal ist es tatsächlich besser, wenn Türen geschlossen sind. Aber meist sind wir froh, wenn wir auf offene Türen stossen. Zum Beispiel ich, wenn ich mit meinen SurpriseHeften in der Bahnhofunterführung zu Rapperswil stehe und mir Menschen mit offenen Herzenstüren ein Heft abkaufen.

Während der Fragerunde, die ich nach Lesungen aus meinem Buch «Am Rande mittendrin, Erlebnisse eines SurpriseVerkäufers» mache, werde ich regelmässig gefragt, wie viele Hefte ich denn verkaufe. Wenn ich wahrheitsgemäss antworte, dass ich bis anhin weit über 100 000 Hefte verkauft habe, brandet

jedes Mal Applaus auf. Aber dieser Applaus gehört beileibe nicht mir, er gehört meinen Kund*innen. Sie sind es, die mir mit eben diesen offenen Herzenstüren Hefte abkaufen.

Wirklich sehr dankbar bin ich auch für die offenen Türen, mit denen ich damals, als ich vor vielen Jahren bei Surprise angefragt habe, ob ich mitmachen kann, empfangen wurde. Ich bereue keine Minute von den inzwischen über 17 Jahren bei Surprise.

Wer von uns war nicht schon froh um offene Türen.

URS HABEGGER, 69, verkauft Surprise in der Bahnhofunterführung von Rapperswil. Er wohnt bei seiner Schwester. Wegen deren vier Katzen und Hund und Haar, ist seine Zimmertür allerdings immer zu.

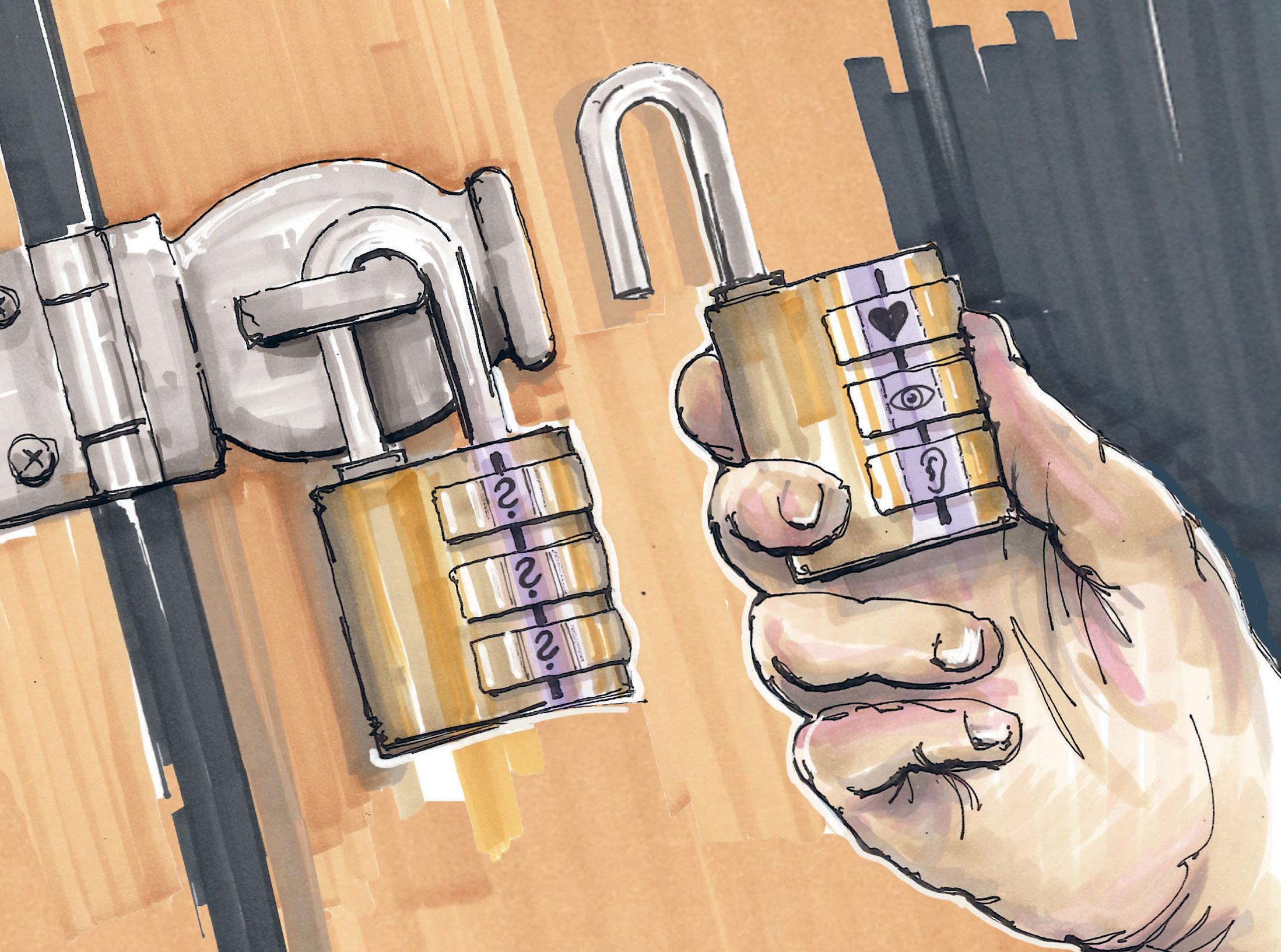

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Als ich ein Kind war, machte meine Mutter ein Experiment mit mir. Sie erklärte mir: das ist eine Erdbeere – und das hier eine Tomate. Das führte dazu, dass ich anfing, die beiden Bezeichnungen zu verwechseln. Ich lernte schnell: obwohl ich diesem «Scherz» nur zwei, drei Mal ausgesetzt war, gab es erstaunlich lang noch Momente im Glacéladen oder beim Einkaufen, in denen ich nochmal ansetzen musste, um zu bestellen, was ich wollte, und von Verkäufer*innen verdutzt angeschaut wurde.

Man mag dieses Experiment witzig oder pädagogisch fragwürdig finden, aber Eltern oder gar Lehrpersonen und andere mit Schutz- und Bildungsauftrag bringen einem ja häufig Sachen bei, die falsch sind. Gerade in Bezug auf Namen für Dinge oder für Menschengruppen, in Bezug auf die Geschichte des Nationalstaats und seiner Heldengeschichten oder auch bei der Kategorisierung von Erd-

beere und Tomate: Die Bezeichnung der einen als Beere und der anderen als Gemüse ist botanisch eigentlich nicht korrekt – aber es ginge zu weit, das weiter auszuführen.

Dass eine Tomate keine Erdbeere ist, klingt so banal wie dass eine Birne kein Apfel ist – und doch zeigt uns Letzteres in Form eines Sprichwortes, dass es wichtig ist, Dinge richtig zu kategorisieren. So wie die Vulva nicht Vagina heisst, Afrika kein Land ist, es keine menschlichen Rassen gibt, und zum Beispiel Palästinenser*innen und Sudanes*innen auch Menschen sind und dementsprechend Menschenrechte haben, oder dass ein Fisch kein Vogel ist und nicht alles Gold ist, was glänzt (und nicht alles Volk, was grenzt!).

Wir haben uns an Falschheiten gewöhnt, die nur oft genug wiederholt werden mussten, um so etwas wie wahr zu wer-

den: Dass es den Weihnachtsmann und Aliens gebe, dass Klimaforscher*innen übertreiben und Demonstrant*innen und Antifaschist*innen nur auf Krawall aus seien, weshalb man sie auf Terrorlisten setzen müsse, wird immer wieder mal verkündet. Aber dass wir sogar bei Echsenmenschen und KI-generierten Bots, die erfolgreich politische Diskurse sabotieren, gelandet sind, zeigt auch, dass es Fakten seit geraumer Zeit schwerhaben, sich durchzusetzen –die Konkurrenz ist schlicht zu gross geworden. Ein ungläubiges Lachen, gefolgt von Bestürzen, dass dieses oder jenes gerade «wirklich» passiert, gehört ja inzwischen beim NachrichtenSchauen dazu. Wie also Unglaubliches von Wahrem unterscheiden? Beispielsweise ein Trump, der den Friedensnobelpreis will – es wäre die Krönung des Zerfalls gewesen. Was heisst denn heute noch Frieden oder auch nur Waffenstillstand? Tomate?

Studien belegen, dass in ideologischen Diskussionen Fakten selten zur Überzeugung beitragen. Verschwörungsergebene und Rechtsextreme, aber auch sonstige Leute mit extremen bis extremistischen Meinungen, lassen sich nicht durch die Wahrheit in Form von richtiggestellten Zahlen und faktischen Argumenten umstimmen, sondern haben Strategien, diese auszublenden. Das ist etwas desillusionierend. Vor zehn Jahren wurde uns ja immer erzählt, die Sorgen der Bürger*innen müsse man ernstnehmen und man müsse mit Rechten einfach reden, dann kämen sie schon wieder zurück in die diverse Gesellschaft, und man könnte mit ihnen über wichtige Entscheidungen deliberieren, wo alle das gleiche Recht aufs Gehörtwerden haben.

Inzwischen verwechsle ich Tomaten und Erdbeeren nicht mehr. Vielleicht heisst das für mich, dass man Gelerntes auch wieder ver- oder «ent»-lernen kann.

FATIMA MOUMOUNI mag zum Glück sowohl Tomaten als auch Erdbeeren.

In Bundfaltenhosen ging er einst zum Bewerbungsgespräch – seither durchlebte er mit Ungebügelten so manche Freuden und Qualen.

Abschied Als Alfred Maurer vor zwanzig Jahren bei Surprise anfing, hatte er selbst gerade einen Absturz hinter sich. Nun geht er in Pension, und mit ihm eines der Urgesteine der Strassenzeitungsbewegung.

TEXT UND FOTOS KLAUS PETRUS

Von Mark Aurel, römischer Kaiser aus dem 2. Jahrhundert, stammt der Spruch: «Scher dich allein um das, was in deiner Macht steht – was du nicht beeinflussen kannst, kann dir gestohlen bleiben». Dahinter steckt die Idee der «Ataraxia», der Seelenruhe, wie schon die alten Griechen das nannten: eine innere Unerschütterlichkeit allen Widrigkeiten des Lebens gegenüber, ein Gefühl der unzerstörbaren Ruhe und Zufriedenheit.

Schon klar, das klingt so abgedroschen wie diese autosuggestiven Merksprüche, welche unter gestressten Manager*innen herumgereicht werden, oder die an den Kühlschranktüren von uns Normalos hängen: «Sei ruhig und gelassen, geh deinen Weg», «Geduld ist meine Stärke, Gelassenheit mein Schwert».

Und doch gibt es sie, Menschen mit Ataraxia. Bruder Bashir, Mönch eines Klosters in Jerusalem, ist so einer; auch XhiXhi, eine Pizzaiola in Bözingen bei Biel, hat Seelenruhe den ganzen Tag, und wohl auch der Dalai Lama, wer weiss das schon.

Fredi Maurer jedenfalls hat sie – und wie er Ataraxia hat! Wenn er, zum Beispiel, die Lippen zu einem ganz dünnen Strich zusammenzieht und dabei lächelt, während er aus seinem Leben berichtet, viel Abenteuer war das und auch Tragödie, dann weiss man: Diesem Fredi kann keiner was.

Erste Jeans und erste Liebe

Seit exakt zwanzig Jahren arbeitet Fredi Maurer bei Surprise in Bern, im Dezember geht er in Rente. Und fast muss man sich quälen, um sich vorzustellen, wie das sein wird ohne ihn, so eng sind Fredi und Surprise. Dabei zog er früher mal mit Orientteppichen durchs Land. Zu diesem Job kam er über einen Kumpel, der in einem Berner Teppichladen die Lehre machte. Klingt gut, dachte der 17jährige Maurer, das will ich auch. Zwar wäre er lieber Grafiker geworden, immerhin hatte Maurer in der Schule

einen Zeichnungswettbewerb gewonnen. Für die Kunstschule hätte er aber in die Sek müssen, und daraus wurde nichts. Im Französisch war er kein Hirsch und der Musikunterricht – do re mi fa so lala – hat ihm gestunken. Aber im Sport war Maurer Kanone, Mannschaftskapitän plus «Fussballer des Kantons Bern» im Drippeln, Jonglieren und Penaltyschiessen, oder wie er selber sagt: «Schnell war ich nicht, technisch aber hatte ich was drauf.»

Maurers Kindheit? Arm, aber unbeschwert. Der Vater ein Hilfsarbeiter und Abwart, die Mutter Hausfrau, beide mit grossem Herz. Bis zu seinem siebzehnten Lebensjahr schläft Fredi mit den Eltern in einem Zimmer, so eng ist es daheim. Schulfreunde nach Hause nehmen, das wäre ihm peinlich gewesen. Dafür können sie als Kinder rumstreunern am Abend und an den freien Tagen, so lange sie wollen – Maurers Familie wohnt inzwischen in Bümpliz –, sie bauen sich Hüttchen im Wald, machen Feuer, spielen Streiche.

Mit dreizehn beginnt Maurer die Bücher aus Vaters Gestell zu lesen, «Im Westen nichts Neues», ein Antikriegsroman von Erich Maria Remarque, dazu die Werke des jüdischpolnischen Schriftstellers Leon Uris, sie handeln vom Warschauer Ghetto und dem Nahostkonflikt –keine leichte Kost. Und es wird geschätzelet. Die erste grosse Liebe mit sechzehn, sie heisst Erika. Maurer lernt sie beim Tanz im Berner Mattequartier kennen. Und mit ihr die Welt des Films, denn Erikas Mutter, alleinerziehend und auf jeden Rappen angewiesen, arbeitet abends im Kino an der Kasse. Weswegen Fredi und seine Holde entweder sturmfrei haben oder umsonst Filme schauen können, beides super.

Noch ein wichtiges Ereignis aus jener Zeit: Maurers erste Jeans, erstanden in einem SecondhandLaden – was egal ist, Hauptsache, er ist jetzt bei den coolen Leuten. Das iTüpfelchen obendrauf: ein Sachs Monark 2Gänger, Maurers erster Töff, kein Heuler zwar, aber man kann das Teil

gehörig frisieren. Als er mit siebzehn die Stifti beim Teppichhändler beginnt, reicht es bald für ein Maxi, das ist eine andere Liga – und, welch Freiheit, für eine eigene Mansarde.

Nach der Lehre arbeitet Mauer in einem Teppichgeschäft, dort lernt er Stoffe beurteilen, Muster, Knoten und Farben, er übt von der Pike auf die Kunst der Kundenberatung, eine Schule fürs Leben, wie sich noch zeigen soll. Und Maurer wird richtig gut darin, einer, der es mit den Leuten kann. Schon bald verkauft er mit links die teuersten Stücke, 75 000 für diesen Teppich, werter Herr, ein Schnäppchen, schlagen Sie zu!

Aber dann, nach fünf Jahren im Winter 1985/86, ist Schluss mit dem ständigen Lächeln im Gesicht und der Krawatte um den Hals. Maurer wird es eng, er muss weg aus Bern, diesem Dorf, und hinaus in die weite Welt, er ist Mitte zwanzig, kratzt das Ersparte zusammen, will was erleben! Erst DDR, dann Griechenland, dann Indien, Sri Lanka, Malaysia, Singapur, Burma, Nepal, die Insel Penang, eine richtig grosse Reise.

Mauer im Rückblick: «Sie war eine Wilde, die Barbara, oh ja. Lebte zwei Jahre in London, gehörte dort zur Hausbesetzerszene. Und konnte richtig gut Billard spielen.»

Es ist 1989 und Maurer hat genug von Zigaretten, er kündigt, will wieder auf Reisen, am liebsten mit der Liebsten ab nach Asien. Da wird Barbara schwanger. Also Planänderung, es läuten die Hochzeitsglocken und Maurer bekommt eine Anstellung als Handelsvertreter beim wichtigsten Teppichproduzenten im Lande. Verdienst: bis 100 000 im Jahr plus Provision plus 42 Franken Spesen pro Tag («Die habe ich eingesteckt, ich nahm mir von daheim Sandwiches mit»), dazu ein Firmenauto der Marke Volvo 240 Kombi, dazu eine Firmenwohnung mit viereinhalb Zimmern in Kirchberg, wohin die frisch Vermählten ziehen und wo bald darauf ihr Sohn zur Welt kommt.

Und plötzlich allein

Nur, der wilden Barbara wird es langweilig in diesem Kirchberg, 5000 SeelenDorf mit Frauenverein, Feldschützen, einer Kirche und einem Pub. Derweil ihr Mann Tag für Tag im Auto zu seinen Kunden kurvt, mal nach Andermatt, mal nach Pfäffikon, Fribourg oder Zermatt, oft übernachtet er in Hotels. In den nächsten Jahren kommen so, Maurer hat es nachgerechnet, eine Million Kilometer zusammen, alles südlich der A1.

Natürlich hatte ich mich geschämt, wegen der Trinkerei und allem. Aber eben.

FREDI MAURER

Das wäre wahrlich Stoff für «1001 Nacht», so ein fantastischer Erzähler ist dieser Mann. Seine Reiseabenteuer im Zeitraffer: servieren in schummrigen Bars, auf Feldern schuften, sich in eine Französin verlieben (die in einem Leichenwagen rumfährt, Edelsteine kauft und sie als Ringe vertickt), weltbestes Gras rauchen, den Teufel austreiben, sich in Geduld üben, Freundschaft mit assyrischen Flüchtlingen knüpfen, auf Goa (wie könnte es auch anders sein) die lauschigen Nächte durchschwofen, Unerhörtem Gehör schenken, Schildkröten beim Ausschlüpfen zuschauen, von Heimweh keinen Deut spüren, sich im Dschungel verlaufen plus zwei, drei Dinge, von denen Maurer mit grossem Amüsement erzählt, die er aber, schade eigentlich, hier nicht lesen möchte. Nach einem Jahr ist es Zeit, zurückzukehren ins Leben, in die Schweiz, nach Bern Bümpliz. Doch Maurer findet den Tritt nicht. Hat keine Arbeit, fühlt sich die ganze Zeit schlapp. Wird schon wieder, denkt er sich. Um Geld zu verdienen, geht er den Beizen nach, verkauft Ringe, so hat er das von der Französin gelernt. Und er kann ja gut mit Leuten. Samstags handelt er die Ware auf dem Flohmi, da sagt einer zu ihm, hock mal ab, du bist doch krank, hast den Gilb? Und endlich geht Maurer, der zähe Hund, zum Arzt. Da sind die Leberwerte längst im Keller. Gelbsucht, diagnostiziert der Doktor und verordnet ihm drei Monate Kur.

Familie statt Fernreise

Wieder auf den Beinen, hat Maurer einen Job bei Dunhill, Zigaretten verkaufen im Aussendienst, zwanzig Verkaufsplätze am Tag, vor allem Kiosks und Lebensmittelgeschäfte. Oft ist der talentierte Händler schon am frühen Nami seine Ware los. Dann setzt er sich in den «Löwen» Bümpliz, berüchtigtste Kifferbeiz weit und breit. Dort lernt er über zwei Tische hinweg seine Künftige kennen. Dazu

Und ja, da habe man sich mit der Zeit halt auseinandergelebt, wie das so ist, sagt Maurer und wiegt den Kopf. Frau und Kind kehren nach Bern zurück, 1997 lässt sich das Paar scheiden. Wie sehr ihn das mitgenommen hat, regelrecht runtergezogen, lässt sich erahnen, wenn er, der Seelenruhige, einen Satz sagt wie: «Und dann war ich plötzlich allein.»

Keine Familie mehr, eine leere Wohnung, einer, der in der Arbeit aufgeht, plus ein Pub im Dorf – es kam, wie es oft kommen muss. Erst trinkt Maurer nur abends, aber viel, dann auch tagsüber und viel zu viel. Als sich das Leergut bei ihm auftürmt, steigt er von Bier auf Wodka um. Den kann er, ob Kaffee oder Cola, überall reinschütten und keiner riecht was. Irgendwann wird aus Schlucken eine Flasche und mehr pro Tag, da arbeitet Maurer längst nur noch stundenweise, wenn überhaupt. Die Rapporte seiner Kundenfahrten füllt er von zuhause aus, der Wagen steht in der Garage.

Dreiviertel Jahr geht das so. Dann fliegt der Teppichverkäufer auf und wird per sofort freigestellt. Und der Absturz nimmt seinen Lauf. Zurück in Bümpliz, sozusagen auf Feld 1, ist Maurer, er geht gegen die vierzig zu, die nächsten zwei Jahre ohne Job, er kann die Alimente nicht zahlen, lebt von der Sozere, hat den Anschiss. Gerade noch Familienidyll im Grünen, ein ordentlicher Zapfen und allseits gefragter Teppichkenner, und jetzt das ganz tiefe Loch – wie sich das anfühlte, was es bei ihm auslöste und so weiter, will der Reporter wissen und bohrt nach. «Na

Fredis Lebensmotto: Blamiere dich täglich

Seine Lieblingsfarbe: Bordeauxrot

Sein Lieblingstier: Elefant

Wem er gerne zuhört: Dire Straits und Willy De Ville

Was Fredi in diesem Leben noch lernen möchte: Segeln

Seine Lieblingsländer: Indien und Sri Lanka

Was er am liebsten isst: Indisches Curry

Sein bevorzugtes Getränk: Bier

Ein grosser Fan ist Fredi von: BSC YB

Sein Laster: Zigis

Was Fredi gar nicht mag: Despoten

Was er bereut: Nicht wieder auf Reisen gegangen zu sein

Drei Dinge, an die Fredi glaubt: an die Menschheit, ans Karma und an seine Familie

1 Wird es nach der Pension finanziell allzu eng, trennt sich Fredi – schweren Herzens – vom einen oder andern Teppich.

2 Die indische Royal Enfield aber bleibt in der Garage … 3 … und der Elefant sein Lieblingstier.

türlich hatte ich mich geschämt, wegen der Trinkerei und allem», sagt Maurer bloss, und genauso milde fügt er hinzu: «Aber eben.» 2001 macht Maurer den Entzug; heute nennt er sich einen Genusstrinker, der, das muss hier erwähnt sein, weil so poetisch, den wohligen Geruch von Granatapfeltee fast genauso mag wie das Bittere eines Biers.

Es ist Mai 2005: Nachdem Maurer die vergangenen Jahre in einem Projekt der Sozialhilfe gelernt hat, wie man aus Chiantiflaschen, wenn man sie richtig aufschneidet, kunstvoll designte Trinkgläser, Vasen, Schüsseln und Schälchen macht, bleibt er jetzt an einem Inserat des Vereins Surprise hängen: «Vertriebsleiter mit sozialem Gespür in Bern gesucht». Will heissen: Einer, der den Verkäufer*innen des Magazins unter die Arme greift, ihnen zuredet, der ein bisschen mit Computern kann und auch mit Buchhaltung, der Abrechnungen schreibt, Heftbestellungen aufnimmt, neue Verkaufsstandorte ausfindig macht, der mit viel Geschick und noch mehr Geduld mit Discountern, Gemeinden und Behörden verhandelt und und und. Viel Büez also. Dabei geht das Gerücht um, die von Surprise würden einen lausigen Lohn zahlen. Was sich bestätigt. Doch Maurer ist das egal, er holt die Bundfaltenhosen aus dem Schrank, fährt nach Basel zum Bewerbungsgespräch und sagt ganz nebenbei, er wolle mit fünfzig sowieso keinen Ferrari fahren. Prompt bekommt er den Job. Maurer schickt sich drein, er engagiert sich, setzt sich für die Verkaufenden ein. Ein manches Mal macht er Krankenbesuche, wenn ein Verkäufer – oft wegen Suchtproblemen – ins Spital muss. Obschon er versucht, Geschäft und Privates möglichst auseinanderzuhalten, durchlebt er mit ihnen Freuden und Qualen. Er mag diese Ungebügelten, Sperrigen, Unerschrockenen. Vielleicht, weil er ja selber so einer ist, bestimmt sogar: «Ich bin ein Freak», sagt Maurer, lächelnd, die Lippen zu einem Strich gezogen.

nachtragend ist. Fragt man Weggefährt*innen von heute wie von einst, kommt ein Charakter zusammen, den man selber auch gerne haben möchte, jedenfalls unsereins: der eines sanften, den Menschen zugeneigten, lässigen Grandseigneurs. Ob es denn im Leben des Seelenruhigen nie Augenblicke von Angst und Bange gab? Oh doch, sagt Maurer und erzählt vom Winter 2010/11. Damals lag er, ein dünner Strich von 53 Kilo, wochenlang im Spital: Pankreas, die Beschwerden halten bis heute an. Er beantragte eine IVTeilrente, musste lange auf den am Ende für ihn positiven Entscheid warten. Zu jener Zeit habe er schlaflose Nächte ohne Ende gehabt und auch Schiss, sagt Maurer, auf seinem Handy ertönte als Klingelton «Spiel mir das Lied vom Tod».

Im Spital beginnt ein neues Leben

Doch hat jedes Grauen auch sein Gutes. Im Spital lernt Maurer Angela kennen, die in den Neunzigerjahren mit ihrer Familie vor dem Krieg aus Bosnien in die Schweiz fliehen musste. Auch sie eine vom Leben geprüfte und liegt voller Schrauben und Metallplatten vor der siebten RückenOP im Krankenbett drei Etagen über Fredi. «Wachst du auf, werde ich da sein», sagt dieser zu ihr, und Angela ergibt sich entspannt der Narkose. Anderntags ist es um die beiden geschehen, sie sind bis heute ein Paar. Was noch? Einen wie Maurer fragen, wie es sein wird im Dezember, wenn er hochoffiziell in Rente geht?

Und wenn alle Stricke reissen, gehe ich halt Surprise verkaufen.

FREDI MAURER

Stolz auf heute 125 Verkäufer*innen in Bern Auch kommt es vor, das Maurer samstags mit dem Velo einem Verkäufer zehn zusätzliche Hefte mitbringt, weil doch am Nachmittag noch eine Demo ist und er findet, was für eine Chance! Überhaupt habe man damals das meiste Handgelenk mal Pi geregelt, direkter, unkomplizierter. Das Ziel: So viele Hefte wie nur möglich zu verkaufen, um den Leuten wenigstens ein kleines Auskommen zu ermöglichen. Als er 2005 mit dem Job anfing, gab es in Bern sechs Verkäufer und eine Verkäuferin; heute sind es, und darauf ist Maurer stolz, um die 125 und mehr als 500 in der ganzen Schweiz.

Der einstige Teppichverkäufer ist beliebt im Laden, damals wie heute. Weil er kein Laueri und Schnörri ist, sondern ein Macher, einer, auf den Verlass ist, der zuhören kann, der auch mal «jetzt aber!» knurrt, aber niemals

Seine Antwort: «Dann wird der Wecker am Morgen nicht mehr läuten.» Vielleicht werde er in ein Loch fallen, jenu, vielleicht auch nicht. Sorgen um die Zukunft? Die Welt spiele verrückt, sie werde regiert von lauter aufgeblasenen Egos, nicht zu glauben sei das! Maurer schüttelt den Kopf, hält ein Weilchen inne. Über seine Nachfolge bei Surprise dagegen mache er sich keine Gedanken, alles paletti in Bern, die Leute da würden den Laden auch ohne ihn schmeissen. Nur dürfe man ob aller Sozialarbeit den Vertrieb und Verkauf nicht vergessen, denn am Ende sei die Rechnung eine ganz, ganz einfache, gibt Maurer zu bedenken: «Mehr verkaufte Hefte gleich mehr Unterstützung für unsere Leute. Deshalb um alte Standplätze kämpfen und neue dazugewinnen. Das war vor zwanzig Jahren so, und so ist es heute.»

Für ihn selber wird es finanziell eng werden in den kommenden Jahren, das weiss Maurer. Und zitiert, freilich mit einem Schmunzeln, den Kalenderspruch «Weniger ist mehr». Sich verschmälern, nennt er das: Ein paar Teppiche verkaufen (schweren Herzens zwar), einige Raritäten, am Ende alles, worauf einer wie er verzichten kann. Nur, um Himmelsgottwillen, den Töff nicht, richtigerweise: das Motorrad, eine Royal Enfield Bullet 500 aus Indien. Die bleibt, solange er aufs Ross steigen kann. Und wenn alle Stricke reissen (was Stricke selten tun), so sagt Maurer, «gehe ich halt Surprise verkaufen».

Fredi Maurer lernte im Teppichgeschäft Stoffe beurteilen, Muster, Knoten und Farben. Und er lernte die Kundenberatung –eine Schule fürs Leben.

TEXT LEA STUBER ILLUSTRATION PIRMIN BEELER

SUPERMARKT Wir sind müde, von der Arbeit, vom Tag, von dieser Welt, und hungrig dazu. Im schlimmsten Fall auch noch ideenlos für das Abendessen. Man denkt: Nur noch schnell eine Dose Pelati in den Korb legen, ist im Tunnel, im ganz eigenen Film, liegt gedanklich schon mit vollem Magen auf dem … – ah, hallo Edith, ciao, eeehm. Sie freue sich schon, erzählt sie, heute was Gutes zu essen, und suche jetzt zwischen den Äpfeln und Karotten nach ein bisschen Inspiration. Und schon verlässt man das Gespräch mit der Lieblingsnachbarin inspiriert und lächelnd. Es gibt ja Menschen, die nicht in den Supermarkt gehen. Weil sie Leute haben, die den Einkauf für sie erledigen (weil sie sich zu schade sind dafür oder nicht gut zu Fuss). Oder weil sie sich die Lebensmittel vom Supermarkt liefern lassen oder nur auswärts essen. Alle anderen treffen sich im Supermarkt. In der Rushhour nach Feierabend drängelnd von der Gemüseecke Richtung Kühlregal, kurz vor Ladenschluss

noch rein und in Richtung Brotregal hechtend, frühmorgens die Schulkinder, die Chips kaufen für die grosse Pause. Wir sind alle da.

Ein Mann mit zwei MineralwasserSechserpack und eine Frau, die nach einem Zweifränkler für den Einkaufswagen kramt, nicken sich zu: «Buongiorno.» Beim Eingang zwei plaudernde Männer. Als man einen Einkauf später mit schwerem Rucksack wieder rausgeht, hält der eine dem anderen gerade sein Telefon hin und zeigt ihm, wo er in den Ferien war. Draussen eilt ein Mann einer Frau herbei und klappt den Ständer ihres Velos hoch, den sie vor lauter Taschen an ihrem Velo selber nicht mehr erreicht. Dann lächeln sie sich an.

Ich habe schon mit einem Bekannten vor dem SaucenRegal gestanden, wo wir den besten Ajvar erörterten. Ein anderes Mal vor dem ChipsRegal hörte ich: «Hallo Laaaura!», verwirrt – meint die freudige Frau mich? – sagte ich unbeholfen: «Ich bin Lea.» – «Ooh», leichte Enttäuschung.

«Du hast eine Doppelgängerin. Sie sieht wirklich. Genau. So. Aus. Wie du.» Ich würde diese Laura ja gerne mal kennenlernen. Und es hätte gut sein können, dass Laura gerade hier einkauft. Im Supermarkt überraschen uns selbst eine Nationalrätin oder die ProfiBeachvolleyballerin nicht, auch sie müssen essen und brauchen wohl ab und an einen neuen Küchenreiniger. Mal entdecke ich in der Schlange vor mir den Kellner aus der Quartierpizzeria, bei einer Frau studiere ich, ob ich sie nicht schon in der Yogastunde gesehen habe. Als die Kassierin meine Flasche italienischen Rotwein scannt, meint sie: «Eine super Wahl.» Diesen Wein kaufe sie auch immer. Der Mann mit dem alkoholfreien Bier entging der Kassierin ebenso wenig: «Ah! Ein Mann, der alkoholfreies Bier kauft.» Kaum jemand kennt uns so gut wie die SupermarktKassier*innen.

«Uf Wiederluege», zu denen, die ihren Einkauf verstauen. «Grüessech», zu den zwei Männern, die als nächstes dran sind.

Die Kassierin beginnt ein Gespräch. Über das kalte Sommerwetter? Ich schnappe «tiempo» auf, mehr Spanisch verstehe ich nicht. Dann sagt einer der beiden auf Deutsch: «Und gerne ein Siberia blau.» Die Kassierin dreht sich um, zu den Zigaretten und dem Snus hinter sich. «Ist aber nicht gesund, gäu.» Der Begleiter, schon vorne am Einpacken: «Arbeiten ist auch nicht gesund.» Und dann werfen sie eine Reihe von nicht gesunden Dingen ein, von Stress bis zu den Steuern. «Die Steuern sind am schlimmsten», meint der Mann mit dem Siberia blau, sie lachen und wünschen sich einen schönen Abend.

Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, aus den Lautsprechern klingt Radiomusik, eine Schlange bildet sich an Kasse 1. Vor mir steht eine junge Frau mit Kleinkind im Arm und einem grösseren im Kinderwagen. Während die Kassierin scannt, unterhalten auch sie sich. Auf Kroatisch? Oder Bosnisch, vielleicht auch Albanisch? Ich verstehe kein Wort, aber das ist mehr als Smalltalk, es

geht hin und her und hin und her. Vielleicht sind die beiden Freundinnen. Oder Bekannte? Kennen sie sich über gemeinsame Freund*innen, gingen sie zusammen in die Schule? Oder haben sie sich hier kennengelernt, an der Kasse vom Denner?

Ein anderer Tag. Ein junger Mann mit einem Getränk ist an der Reihe, er nestelt in seinem Portemonnaie, entschuldigt sich und sagt dem Kassierer, dass er später nochmals komme mit mehr Geld. «Nein, nein», findet da der Mann in der Schlange hinter ihm, er übernehme das.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein Austausch stattfindet. Mit diesem Text endet die Serie.

Alle Beiträge finden sich online unter surprise.ngo/strassenmagazin/ orte-der-begegnung

ihren

zuhause

Alter Drei Klosterschwestern aus Österreich sind mit der «Besetzung» ihres Klosters weltberühmt geworden. Sie wollen selbstorganisiert und altersgerecht in den alten Gemäuern leben. Geht das?

TEXT LISA BOLYOS UND RUTH WEISMANN

FOTOS LISA BOLYOS

ÖSTERREICH

Wenn man eine Madame ist, dann braucht man vielleicht grosse Zimmer und ein eigenes Bad, sagt Schwester Bernadette. Aber doch nicht als Nonne! «Eine Schwester lebt bescheiden: Entweder man geht ins Kloster oder eben nicht.» Sie sitzt im zweiten Stock von Schloss Goldenstein im österreichischen Land Salzburg auf ihrem Rollator. Gemeinsam mit ihren zwei Mitschwestern stellt sie sich heute schon wieder den Fragen zahlreicher Journalist*innen, die wissen wollen: Warum sind sie aus dem Altersheim abgehauen und «besetzen» seit Anfang September ihr altes Kloster? Und warum dürfen die drei über 80-Jährigen hier, wo sie seit ihrem Eintritt als Novizinnen gewohnt und gearbeitet haben, nicht ihren Lebensabend verbringen?

Schloss Goldenstein ist ein mittelalterlicher Bau. Von dem kleinen Hügel im Dorfzentrum von Elsbethen, auf dem es thront, führt eine direkte Blickachse zur Festung Hohensalzburg. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Schloss an das Salzburger Benediktinerstift St. Peter verkauft, seit 1877 residieren hier die Augustiner-Chorfrauen, die es zwanzig Jahre später auch erwarben. In ihrem Gelübde haben sie sich nebst Armut, Keuschheit und Gehorsam auch dem Wohl der Kinder verschrieben. Zu diesem Zweck gründeten die Chorfrauen eine Mädchenschule. Auch die letzten drei Augustiner-Chorfrauen Österreichs, Regina, Rita und Bernadette, waren bis zu ihrer Pensionierung in der – mittlerweile gemischten – Schule tätig.

Bleiberecht

Im März 2022 wurde das Anwesen zu gleichen Teilen an die Erzdiözese Salzburg und an das Chorherrenstift Reichersberg übergeben. Die Gemeinschaft der Augustiner-Chorfrauen war aufgelöst worden. Zu wenige waren übrig, Nachwuchs gab es schon lange nicht mehr. «Es heisst, ein Orden päpstlichen Rechts muss zumindest aus sechs Schwestern oder Brüdern bestehen», sagt Schwester Bernadette. «Aber wer bibelfest ist, weiss: ‹Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen›. Und wir sind drei.»

Nun mögen drei zu wenig sein für einen Orden – für eine Hausbesetzung sind es gerade genug. Seit Anfang September leben die drei Klosterschwestern extralegal im Kloster; so sieht es zumindest der Propst von Stift Reichersberg, Markus Grasl. Mit der Übernahme von Goldenstein sind die drei Chorfrauen nach kanonischem Recht, dem Rechtssystem der katholischen Kirche, seiner Fürsorge zugeteilt. Ein Vertrag regelt zwar ihr lebenslanges Wohnrecht im Kloster Goldenstein, allerdings ist da ein kleiner Zusatz, leicht zu überlesen: «solange gesundheitlich sowie geistlich vertretbar». Wenn man Schwester Bernadette darauf anspricht, gerät sie in Rage: «Dieser eine Absatz hebt alles auf, was in dem Vertrag steht.» Die Schwestern fühlen sich betrogen. Ende 2023 wurden Bernadette und Regina nach einem Spitalaufenthalt in ein Altersheim gebracht. «Im Nachthemd», wie Bernadette sagt. Die dritte, Rita, wurde nach einem Aufenthalt in einem anderen Kloster Anfang 2024 ebenfalls nicht mehr zurück nach Hause, sondern ins Altersheim gebracht. «Wir sind an Goldenstein vorbeigefahren, ich wollte etwas sagen, aber der Fahrer ist mir zuvorgekommen: ‹Schwester Rita›, hat er gesagt, ‹Sie können nicht mehr ins Kloster zurück.› Da war meine Seele ganz tief unten.»

Harald Schiffl, der Propst Grasl in der Aussenkommunikation vertritt, schreibt dazu: Die Entscheidung musste getroffen werden, «auch aus Nächstenliebe». Die Schwestern seien «auf dringenden ärztlichen Rat» ins Altersheim gebracht worden. «Selbstverständlich wurde mit den Schwestern über die Übersiedelung gesprochen.» Schiffl ist Gesellschafter der clavis Kommunikationsberatung GmbH. Wofür das Unternehmen steht, kann man auf der Website nachlesen: «Professionelles Kommunikationsmanagement ist der Schlüssel, mit dem Unternehmen und Organisationen ihre Interessen durchsetzen, das Image formen oder Krisen unbeschadet überstehen.» Ob Propst Grasl diese Krise unbeschadet übersteht, wird sich noch zeigen. Fast zwei Jahre verbrachten die drei Klosterfrauen im Altersheim. Sie seien, jede für sich, «immer weniger geworden», sagt Christina Wirtenberger, ehemalige Klosterschülerin in Goldenstein, die die Schwestern regelmässig besuchte. Regina, so erinnern sich ihre Mitschwestern, sei bettlägerig und depressiv geworden, habe kaum mehr gegessen, nichts habe ihr mehr

«Weil uns vom Probst aus gerichtet wird, wir seien verantwortlich, wenn etwas passiert, sind wir hier und passen auf, dass eben nichts passiert.»

CHRISTINA WIRTENBERGER

Christina Wirtenberger aus Zürich war einst Schülerin der Nonnen. Heute setzt sie sich für deren Selbstbestimmung ein.

geschmeckt. Mit Tränen in den Augen erinnert Bernadette sich an die Sorgen, die sie sich um ihre Mitschwester gemacht hatte. «Ihre Triade wurde dort auseinandergerissen», sagt Christina Wirtenberger. Schlussendlich war es eine Gruppe ehemaliger Klosterschülerinnen, die der Lage ein Ende bereiteten. «Bei einem Klassentreffen hat eine Freundin zu mir gesagt: Christina, wir müssen irgendetwas tun. Die können dort nicht bleiben.» Es dauerte nur ein paar Wochen, bis ein Plan gefasst wurde. Beim Wiederbetreten des Klosters half ein Schlüsseldienst. Luftsprünge

Schloss Goldenstein ist ein über viele Epochen zusammengestückelter Bau. Auf der einen Seite die Schule mit modernen Anbauten, auf der anderen der Wohntrakt und die Kapelle. Im Hof hat eine Ärztin ihre Praxis. An den Wänden der Treppenaufgänge

hängen biblische Szenen, aber auch weltliche Gemälde, Landschaften, Porträts. Viele kleine Zimmer – Zellen, wie die Schwestern sagen –, Gemeinschafts- und auch repräsentative Räume. Ein magischer Bau, nicht unbedingt komfortabel, aber mit dem barrierearmen Bad und dem Treppenlift, den es bis zum Auszug der Schwestern gab, durchaus «altersgerecht».

Als Bernadette, Rita und Regina Anfang September nach zwanzig Monaten Altersheim wieder in ihr Kloster zurückkehrten, fanden sie ihre Zimmer durchwühlt, beinahe verwüstet, erzählen sie. Persönliche Gegenstände bis hin zu ganzen Schränken hätten gefehlt, Klos und Duschen seien teilweise ausgebaut, der Treppenlift abmontiert worden; «Aber nächste Woche kommt der neue!», ruft Schwester Bernadette fröhlich aus, und Rita ergänzt: «Da mache ich in meinem Alter noch einen Luftsprung! Auch eine Probefahrt werde ich machen, obwohl ich ihn gar nicht brauche.» Schwester Rita wird dieser Tage 82 Jahre alt und ist die Jüngste im Bunde. 1962 ist sie ins Kloster eingetreten, da war Bernadette schon seit sieben Jahren hier.

Ungehorsam

Indem die drei aus dem Altersheim abgehauen sind, hätten sie ihr Gelübde zum Gehorsam gebrochen, lässt Propst Grasl die Nonnen über die Medien wissen. «Er hat seitdem nicht mit uns geredet», sagt Schwester Bernadette. Gehorsam sei zwar ein wichtiger Teil des Gelübdes, aber auch der sei in ein klares Prozedere eingebettet: «Dreimal darfst du bei der Oberin nachfragen, ob das, was sie verlangt, wirklich sein muss, wenn du es nicht willst. Erst wenn sie es zum dritten Mal von dir verlangt, musst du gehorchen.» Um ein Beispiel aus der Praxis zu nennen, legt Bernadette lachend nach: «Zum Beispiel, als eine von uns ihren Führerschein machen sollte, da hat sie dreimal gefragt, ob das sein muss.» Der Propst aber habe sich nicht dafür interessiert, wie sie sich ihren Lebensabend vorstellen, sagen die Nonnen. «Ich habe gesagt, ich sterbe garantiert nicht in dem Altenheim. Lieber auf der Wiese, in der Schöpfung, als da drinnen», erzählt Bernadette. «Bei uns sind fast alle Schwestern im Kloster verstorben, ausser wenn eine ins Spital musste.» Als sie dem Propst klargemacht habe, dass sie nicht länger als eine Woche im Altersheim bleiben wolle, sei er wortlos gegangen. Dabei kennen die drei Nonnen den vergleichsweise jungen Propst – er ist Jahrgang 1980 –, seit er Ministrant war, Schwester Rita spricht von einem freundschaftlichen Verhältnis. «Wir sind ihm nicht böse», sagt sie, «wir schliessen ihn in unsere Gebete ein.»

Dass Propst Grasl, die Erzdiözese Salzburg und auch die Präsidentin der Ordensföderation und Augustiner-Chorfrau in Essen, Beate Brandt, den Willen der willensstarken Nonnen gerne beugen möchten, ist in der Logik der katholischen Kirche nicht weiter überraschend. Ob es sich hier nicht um ein grundsätzliches Problem handle, wollen wir von den Klosterfrauen wissen, und Schwester Rita antwortet prompt: «Absolut. Aber das zu ändern, ist für uns zu spät.» Dennoch bleibt die Strategie hinter der sturen Verständnislosigkeit fraglich, die Grasl und Co. zur Schau tragen. Gerüchte, es ginge um die Inwertsetzung einer Immobilie, aus der man zu diesem Zweck lästige «Altmieterinnen» loswerden müsste, lassen sich nicht bestätigen. Die betroffenen Schwestern verweisen auf höhere Mächte: «Die Antwort können wir nur vom Herrgott bekommen.»

Christina Wirtenberger wünscht sich vom Propst «ein klares Ja oder Nein: Sie können bleiben oder nicht.» Und wenn es ein

Nein ist? Dann bliebe nur eine Räumungsklage. Sollte die Kirche aber drei Mittachtzigerinnen in Schwesterntracht aus einem Kloster räumen lassen, würden die internationalen Medien es wohl mit ihren Titelseiten danken. Nebenbei sei gesagt, dass auch in den Reihen der Polizei ehemalige Klosterschülerinnen sind. «Eine davon war im Dienst, als der Schuldirektor auf Anweisung des Propsts die Polizei rufen musste, sobald die drei Schwestern aus dem Altersheim zurück waren.» Den Namen der Beamtin nennen wir hier nicht, aber sie dürfte keine Ambitionen gehabt haben, die klosterbesetzenden Nonnen für ihre Rückkehr zu belangen.

Christina Wirtenberger ist aus Zürich angereist. Eine andere Schulkollegin, erzählt sie, sei aus Spanien nach Salzburg geflogen, um die ehemaligen Lehrerinnen zu unterstützen. «Und viele, die hier in der Gegend geblieben sind, sind Teil vom Unterstützungskreis. Nicht alle wollen in die erste Reihe, aber alle tragen etwas bei.» Sie regeln das Essen, die Versorgung, das Wohlergehen der Schwestern: «Beschützen ist ein blödes Wort», sagt Wirtenberger, «aber da uns vom Propst über die Medien ausgerichtet wird, dass wir verantwortlich sind, wenn etwas passiert, sind wir hier und passen auf, dass eben nichts passiert.»

Christina Wirtenberger ist im Medienrummel um die «defiant nuns», die «trotzigen Nonnen», wie die britische BBC titelte, sehr exponiert. Hilfreich sei das weltweite Interesse, und zugleich zeitraubend. Alle kamen, vom ORF bis zu New York Times, SRF und WOZ, der deutsche Vatikan-Berichterstatter Andreas Englisch

VERANSTALTUNGSREIHE

OKTOBER 2025 BIS MÄRZ 2026 IM ODEON BRUGG

Das Thema Sucht und die damit einhergehenden Ambiguitäten beschäftigen die Menschen in und um Brugg zunehmend. Das ODEON nutzt die Plattform als Kulturhaus, um gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema zu schauen, mit Filmen, Gesprächen und Theater.

Tickets und mehr Infos unter odeon-brugg.ch

Bahnhofplatz 11, 5200 Brugg

nahm vor Ort einen Podcast auf und selbst Dokumentarfilmer

Brad Bailey reiste während eines Wien-Aufenthalts an. «Er wollte das, was hier passiert, seinen Student*innen in den USA weitergeben.» Zur geringen Begeisterung des Propsts, der wegen fehlender Drehgenehmigung mit einer Klage gedroht habe, wie Wirtenberger schmunzelnd erzählt: «We have lawyers, too», soll Bailey gesagt haben. Die drei Nonnen haben die Medienarbeit schon ein bisschen satt. «Zumindest Samstag und Sonntag wollen wir ab jetzt wieder frei haben.»

Gemeinschaft

Der medialen Strategie des Propstes, sich selbst als besorgt und die drei Nonnen als unfähig zum selbständigen Leben im Kloster darzustellen, versuchen Rita, Regina und Bernadette mit Humor zu begegnen. Nicht immer einfach, wenn man so angegriffen wird. Schwester Rita ballt die Fäuste: «Er meint, es ist alles so veraltet und wir sind gebrechlich. Ja, merken Sie was? Sind wir gebrechlich?». Via Instagram (der Account der Schwestern hat über 70 000 Follower) hat sie bekannt gegeben, dass sie jederzeit zu Wettläufen bereit sei, um ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen.

In jedem Stockwerk stehen Rollatoren bereit, und auch für andere Notwendigkeiten, die das Alter mit sich bringt, hätten sie bereits gesorgt: Ein barrierefreies Badezimmer wird uns gezeigt, rot verfliest, in ihrer Abwesenheit zum Abstellraum verkommen. «Nur weil wir keine Nasszellen in unseren Zellen wollten, wird jetzt behauptet, wir hätten dem nötigen Umbau nicht zugestimmt», ärgert sich Bernadette. Wirtenberger sieht die Sache pragmatisch: «Natürlich braucht es eine Pflegefachkraft, die morgens kommt, sich um Verbandswechsel und Medikation kümmert und auch Unterstützung im Haushalt leistet. Aber das ist ja organisierbar.»

«Wir sind so gut unterstützt von Angestellten und früheren Schülerinnen», bestätigt Rita. «Festzuhalten ist, dass jeder Mensch nur mehr oder weniger selbständig ist. Wir sind immer von anderen abhängig», antwortet Harald Schiffl für Markus Grasl auf unsere Frage, was Selbstbestimmung im Alter für ihn bedeute. Selbstbestimmung gehöre zur Würde eines jeden Menschen, es könne aber sein, «dass Menschen im hohen Alter nicht mehr selbst bestimmen können». Man ist also gar nicht so weit voneinander entfernt – bleibt nur die Frage, wo die Nonnen ihre solidarisch unterstützte Selbstbestimmung leben dürfen.

Die Gemeinschaft aus vielen, die das Klosterleben einst war, lebt in anderer Form weiter, auch wenn es den Orden als solches hier in Elsbethen nicht mehr gibt. Dass dieser Zusammenhalt, die Community und die Möglichkeit, über das eigene Leben zu bestimmen, für die drei Nonnen mindestens so wichtig ist wie medizinische Versorgung und professionelle Pflege, gibt eigentlich schon den zentralen Hinweis darauf, was notwendig ist für ein gutes und selbstbestimmtes Leben im Alter. Wenn man die Ordensfrauen fragt, was sie nun brauchen, steht ganz oben: «Einfach mit Gottvertrauen langsam wieder alles in unsere Alltagsnorm zu bringen. Hier, wo wir eingetreten sind, weiterzuwirken. Wir haben unsere klösterlichen Zellen, unsere Kapelle. Wir sind hier zuhause – und glücklich.»

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Strassenmagazin AUGUSTIN aus Wien, INSP.NGO

«Wir sind so gut unterstützt von Angestellten und früheren Schülerinnen.»

SCHWESTER RITA

Der Medienrummel verschafft den Nonnen viel Zuspruch.

Selbstbestimmt Leben im Alter – was heisst das überhaupt? Michaela Moser vom Institut für Soziale Inklusion der Fachhochschule St. Pölten antwortet.

INTERVIEW RUTH WEISMANN

Was bedeutet selbstbestimmtes Leben im Alter?

Michaela Moser: Am wichtigsten ist, mit den Leuten zu sprechen, wie sie sich ihr Leben vorstellen. Menschen müssen wahrgenommen und ernstgenommen werden, es darf nicht sein, dass über sie hinweg entschieden wird. Das gilt übrigens für jedes Alter. Wenn es um das gute Leben im Alter geht, soll man gemeinsam klären: Welche Möglichkeiten gibt es, wo kann ich mir vorstellen zu leben und wie? Menschen müssen selbst über ihre Lebenssituation bestimmen können, sie dürfen da nicht entmündigt werden. Und sie müssen ihr tägliches Leben auch mitgestalten können.

Wie können wir das gewährleisten, ohne pflegende Angehörige zu überlasten?

Nun, selbstbestimmtes Leben im Alter heisst ja vor allem, dass Menschen ernstgenommen werden und man gemeinsam Dinge bespricht. Natürlich ist es nicht so, dass alles dann möglich ist, das ist klar. Nicht alle Wünsche können erfüllt werden. Es braucht gesellschaftlich gute Möglichkeiten und entsprechende Ressourcen, damit die Unterstützung nicht an einer Person hängen bleibt.

Was wünschen sich alte Menschen am meisten?

Das ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Formen des Wohnens im Alter, es gibt auch Betreuungsmodelle für zuhause, mobile Pflege. Was aber, glaube ich, immer wichtig ist, ist die Einbindung in eine Gemeinschaft. Alleine sein fördert Einsamkeit, und es ist wichtig, dem entgegenzuwirken.

Manche Menschen wollen gerne bis an ihr Lebensende zuhause bleiben.

Ja, das ist klar. Dennoch denke ich, dass das nicht in jedem Fall das Beste ist. Nicht nur im Alter brauchen wir andere Menschen und Unterstützung. Darum finde ich es sehr wichtig, Altern und Leben im Alter in Zukunft gesellschaftlich, gemeinschaftlich zu denken. Es wird zu viel aufs Individuum verschoben.

Die Nonnen in Goldenstein leben ein gemeinschaftliches Modell. Sie sind zu dritt, haben Unterstützung und sogar eine Arztpraxis ist im Haus.

Ja, das ist schon die Richtung, in die ein Lebensmodell im Alter gehen könnte. In Wien ist aktuell ein sehr gutes gemeinschaftliches Wohnmodell in Planung, das hier viele Impulse setzt.

FOTO: LUIZA PUIU

MICHAELA MOSER

Die Theologin und Philosophin forscht zu Sozialethik, Sozialpolitik, Armut, Lebensqualität und Verteilungsfragen.

Surprise Stadtführer*innen lernen Sie in der Regel auf einem unserer Rundgänge kennen. Bis sie diese erstmals durchführen, ist es oft ein langer und intensiver Weg. Christian Gabriel, der seit Oktober in Zürich die Tour 4 anbietet, reflektiert über seine Ausbildung.

«Ich lebte 2023 im Haus ‹Zueflucht› der Franziskanischen Gassenarbeit in Zürich. Meine Bezugsperson ging an ein Vernetzungstreffen von Surprise, wo sie auf die Stadtrundgänge aufmerksam wurde, und vereinbarte einen Termin mit Carmen Berchtold, der ehemaligen Angebotsleitung bei Surprise. Dort hat es bei mir dann gefunkt.

Am Anfang trafen wir uns alle zwei Wochen für zirka zwei Stunden. Ich erzählte meine Geschichte(n), Carmen fragte nach und liess mich reden. Diese Treffen haben zum Teil wahnsinnig nachgewirkt. Plötzlich wurde mir beispielsweise wieder bewusst, dass ich nach meiner Geburt zwei Jahre in einer Pflegefamilie gelebt habe. Ich weiss bis heute nicht, wo und bei wem.

Während der Ausbildung fragte mich Carmen immer wieder, ob ich noch mag. Da mir die Gespräche so mega guttaten, machte ich weiter. Es waren keine therapeutischen Gespräche, sie hatten aber eine therapeutische Wirkung auf mich.

Bei der Tourenplanung fragten wir uns, welche Institutionen und welche Stationen wir einbauen möchten. Die Frage war immer: Was will ich überhaupt mitteilen? Mir war vor allem die Sinnfrage wichtig – vielleicht kann ich andere Menschen dafür sensibilisieren, dass es nicht nur bergauf, sondern manchmal auch bergab geht im Leben und dass Menschen in der Krise Unterstützung brauchen.

Gewissen Bezugspersonen erzählte ich von den Treffen mit Carmen und fragte, ob sie auch Teil meiner Tour sein möchten – sie sind immer darauf eingestiegen. Meine Sozialarbeiterin hat mich auch dabei unterstützt, den Beistand zu suchen, der mich als Kind begleitete, nachdem meine Eltern das Sorgerecht verloren hatten. So konnte ich über verschiedenste Umwege den Kontakt herstellen und endlich Danke sagen! Nur schon dafür hat sich die ganze Arbeit gelohnt.

Irgendwann kam der Moment, wo ich nicht mehr wusste, ob ich die Öffentlichkeit, welche die sozialen Stadtrundgänge mit sich bringen würden, wirklich ertrage. Was ist, wenn ein ehemaliger Chef auf mich zukommt? Kann ich dazu stehen, dass ich ganz tief unten war? Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass mich das nicht aus der Bahn werfen wird. Am 1. Oktober 2025 konnte ich endlich als Stadtführer starten.»

1 – Authentische Aufklärung

Mit seiner Tour leistet Gabriel wertvolle Aufklärungsarbeit und zeigt, dass auch vermeintlich sichere Lebenssituationen schnell zerbrechen können.

2 – Wieder stark

Christian Gabriel verdiente hunderttausende Franken pro Jahr – bis er komplett abstürzte. Nun hat er wieder die Kraft, seine Geschichte öffentlich zu erzählen.

3 – Das «andere» Zürich erleben Unser Stadtführer*innen Team in Zürich mit Sandra, Hans Peter, Dodo, Nicolas und Christian (v.l.). Touren jetzt buchen auf surprise.ngo/touren/zh.

Sandra Brühlmann ist eine der erfahrensten SurpriseStadtführer*innen. Nun legt sie den fordernden Job Ende Jahr zur Seite – zum Glück nicht endgültig.

«Zwei Rundgänge pro Woche, ein Jahr hat 52 Wochen, mal sieben Jahre Stadtrundgänge, das macht 748. Ungefähr so oft habe ich meine Geschichte erzählt und mach’ jetzt mal Pause. Ich möchte mich sortieren, aufräumen, gewisse Baustellen angehen, und dafür brauche ich Luft und Zeit.

Vor kurzem hat mir eine Frau, die bereits das zweite Mal mit mir auf Tour war, eine Schachtel edelste Pralinés gebracht. Als Dankeschön. Heute möchte ich mich bedanken. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmer*innen für das mir entgegengebrachte Verständnis, auch wenn’s mir mal beschissen ging – jede Tour hat mich aufgestellt und mir gutgetan. Die Rundgänge mit euch waren wie Pralinés – Pralinés für meine Seele.

Auf einem Rundgang mit einer Schulklasse sagte ein Jugendlicher einmal zum Abschluss der Tour: «Meine Eltern haben mich gelehrt, einen Bogen um Leute wie dich zu machen. Ab heute mache ich das nicht mehr.» Alle anderen Schüler*innen der Gruppe wiederholten den Satz in der Schlussrunde. Das bringt es auf den Punkt: Die Stadtrundgänge geben Menschen, die am Rande der Gesellschaft leb(t)en, ein Gesicht und eine Stimme. Ich war gerne diese Stimme.

Ich danke auch Surprise. Danke für die Chance, die ihr mir gegeben habt. Mit euch habe ich so viel erlebt: Ich war an Hochschulen, besuchte Weiterbildungen, gab Interviews, durfte an einem Film mitmachen oder auch bei einem Podcast für Kinder, weil ich es so süss fand, dass mich ein Kind interviewte. Die Leute bei Surprise sind genial. Surprise als Ganzes ist genial.

Ich weiss noch nicht, wie lange meine Pause dauert. Vielleicht drei Monate, vielleicht vier oder fünf – das Schöne ist: Ich weiss, dass die Surprise-Tür offen bleibt.»

SANDRA BRÜHLMANN

Theater In «Mülheim Absturz Ruhr» verwebt der deutsch-schweizerische Theatermacher Dennis Schwabenland seine Familiengeschichte mit dem Verschwinden des damaligen Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub.

INTERVIEW MONIKA BETTSCHEN

Dennis Schwabenland, «Mülheim Absturz Ruhr» trägt den Ort, wo Sie aufgewachsen sind, sowie das Wort Absturz im Titel. Spielen Sie damit auf den Strukturwandel im Ruhrgebiet an?

Dennis Schwabenland: Seit Anfang des 19. Jahrhunderts, ab dem Beginn der Industrialisierung, war die Kohle- und Stahlindustrie prägend für das Ruhrgebiet. In meiner Jugendzeit waren die Städte noch belebt, die Leute konnten sich noch etwas leisten. Heute sieht man wirklich Armut an jeder Ecke. Wir haben jetzt einen Bundeskanzler Merz mit einer Vergangenheit beim Vermögensverwalter BlackRock, der sich um das Stadtbild in Deutschland sorgt: Im Rahmen seiner neoliberal ausgerichteten Politik werden nun Sozialhilfeempfänger*innen oder auch Migrant*innen als Sündenböcke benutzt. In Mülheim siedelten sich grosse Konzerne an, zum Beispiel Aldi Süd und auch der Tengelmann-Konzern, damals ein Einzelhandelsunternehmen, ähnlich wie die Migros, nur viel grösser. Mein Vater war dort Zentraleinkäufer. In den 1990er-Jahren kam es zu einem grossen Strukturwandel, die Zechen waren nicht mehr rentabel, übrig blieben diese Konzerne. Doch auch diese gerieten in der Rezession in Schieflage. Tengelmann witterte nach der Wende ein grosses Geschäft im Osten, doch der Wiedervereinigungshype hielt nicht lange.

Welchen Einfluss hatten diese Entwicklungen auf den Job Ihres Vaters?

Bei Tengelmann gab es einen Führungswechsel: Der Senior Erivan Haub schaffte keine schwarzen Zahlen mehr. Sein ältester Sohn Karl-Erivan Haub übernahm das Steuer und wandte dabei harte neoliberale Methoden an. Er hatte an der HSG St. Gallen studiert, war danach bei Nestlé und wechselte später zur Unternehmensberatung McKinsey. Tengelmann ist ein Familienunternehmen. Das klingt so gemütlich, befeuert den Mythos des Unternehmertums, aber es ist letztendlich eine Rechtsform, die auch gute Steuerkonditionen ermöglicht. Es geht um den Erhalt von Privilegien, eine feudale Geschichte. Unter Karl-Erivan kam es zu Umstrukturierungen, in deren Folge 25 000 Menschen ihre Arbeit verloren, so auch mein Vater.

Und ab da wird die Geschichte persönlich … Ja genau. Persönlich auch deshalb, weil meinem Vater Sachen angehängt wurden, um ihn loszuwerden, sodass seine Abfindung gedrückt werden konnte. Man warf ihm

vor, er habe einen Campingstuhl 50 (damals noch) Pfennig zu teuer eingekauft, er habe sich von Herstellern teurerer Modelle bestechen lassen. Eines Morgens standen Polizeibeamte vor unserer Tür und durchsuchten unsere Wohnung. Ich war sechzehn und konnte nicht verstehen, was vorging. Und meine Eltern konnten sich nicht wehren. Die Sache ging vor das Arbeitsgericht, mein Vater wurde mürbe gemacht, bis er die Abfindung annahm, einfach damit es vorbei war. Ab da geriet meine Familie in eine Abwärtsspirale, in die Sozialhilfe. Wir schämten uns, denn die Schuld am Versagen wird in unserer Gesellschaft dem Individuum angehängt. Meine Eltern zogen sich zurück, flüchteten sich vor den Fernseher und in den Alkohol. Ich war voller Ohnmacht und Wut. Von daher rührt mein starkes Gerechtigkeitsbedürfnis, das bis heute der Antrieb in meiner künstlerischen Arbeit ist. Ich suchte ein Ventil, eine Ausdrucksform für meine Wut, entdeckte das Theater und beschloss, Schauspieler zu werden.

Wie fanden Sie ausgerechnet zum Theater?

Mit meinem Hintergrund war es alles andere als logisch, dass ich diesen Weg gehen würde. Ich hatte kein soziales oder kulturelles Kapital in der Familie, auf das ich hätte zurückgreifen können. Meine Schulnoten verschlechterten sich. Anstatt mal zu fragen, was bei mir los ist, sagten mir die Lehrer*innen, ich solle mich mehr anstrengen. Bereits in der Schule wird die Verantwortung auf den einzelnen Menschen geschoben. Und aus einer sozial schwachen Schicht kommend wurde mir weniger zugetraut. Im Jugendclub des Theaters in Mülheim erzählte ich einem Theaterpädagogen, dass ich Schauspieler werden möchte. Diese Vertrauensperson sagte mir direkt ins Gesicht, «das schaffst du nicht». Zum Glück war ich widerstandsfähig genug, um mir zu sagen, ich mache es trotzdem. Ich eignete mir an, wie man sich bewirbt, wie man sich in diesen Kreisen ausdrückt. Ich sprach an mehreren Schauspielschulen vor und fand in Bern die passende Umgebung für mich. Die gesellschaftskritische amerikanische Autorin Cynthia Cruz beschrieb dieses Gefühl, trotz allen Anstrengungen nie ganz dazuzugehören, als Geisterzone, in der man weder tot noch lebendig ist und über die sich die gläserne Decke wölbt, die zu durchbrechen eigentlich unmöglich sei. Vielleicht schafft einmal mein kleiner Sohn diesen Klassensprung. «Mülheim Absturz Ruhr» ist ein Appell, aufzustehen, auch hier in der Schweiz, denn auch

DENNIS SCHWABENLAND, (*1983), aufgewachsen im Ruhrgebiet, lebt und arbeitet seit 2004 in Bern. In seinen Texten, Stücken und auch filmischen Arbeiten verhandelt er Fragen rund um Repräsentation und soziale Ungerechtigkeit. Mit dem Projekt Biografie.art stellt er ethische Fragen im Umgang mit biografischem Erzählen.

hier vertiefen sich die sozialen Unterschiede, wenn auch noch nicht im gleichen Ausmass wie in Deutschland. Jede Form, soziale Unterschiede zu benennen, ist eine Form von Widerstand.

Sie bringen einen persönlichen Stoff auf die Bühne. Das wirft auch ethische Fragen auf: Wie erzählt man die Realität? Sie haben dazu die Online-Plattform Biografie.art geschaffen, die sich damit auseinandersetzt. Wieso ist Ihnen das Thema wichtig?

Wenn ich meine Geschichte erzähle, ist diese untrennbar mit jener meiner Eltern verbunden. Also musste ich mir die Frage stellen, wie ich in der künstlerischen Arbeit fair mit den mir anvertrauten Lebensgeschichten umgehe. Zusammen mit der Kulturjournalistin Katja Zellweger habe ich ein Arbeitsinstrument erstellt, das von der Idee bis zum fertigen Projekt einen ethischen Umgang mit solchen Inhalten ermöglicht. So war es zum Beispiel wichtig, dass meine Eltern alle Texte zum Stück als Erste lesen und sagen konnten, wenn etwas nicht verwendet werden darf. «Mülheim Absturz Ruhr» basiert auf vielen Interviews mit ihnen. Künstler*innen müssen hinterfragen, aus welchen Motiven sie einen biografischen Inhalt verwenden. Wenn es nur um die Story geht, ist das kein guter Antrieb.

Und nun bringen Sie die eigene biografische Vergangenheit mit der des Tengelmann-Erben auf der Bühne zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?

Ich stehe auf der Bühne als ich selbst, es ist kein Figurenfilter dazwischen. Aber ich tauche in andere Figuren ein. Etwa in jene von Karl-Erivan Haub, der auf einer Skitour in den Walliser Alpen 2018 verschwand. Die Familie finanzierte eine der grössten Suchaktionen in der Schweiz, 2021 wurde er für tot erklärt. Ich drehe den Spiess um, lasse mich nicht mehr durch Leute wie ihn definieren, sondern erzähle neben meiner Familiengeschichte auch die seine, die sich anhört, als sei sie einer Soap wie «Dallas» entsprungen.

Die Fernsehserie aus den 1980er- und 90er-Jahren ist eines von mehreren Popkulturelementen, die Sie in das Theaterstück einbauen. Wie entstand diese Auswahl? Meine Eltern schauten Fernsehen, um dem Alltag zu entfliehen. Darum vermische ich Dinge, die bei uns passiert sind, mit dem, was damals im Fernseher lief. Gleichzeitig kennen viele Menschen «Dallas» oder die TV-Richterin Barbara Salesch. Mir ist es wichtig, ein für möglichst viele Leute zugängliches und verständliches Theater zu machen. Theater schafft einen Raum, in dem ganz verschiedene Leute live zusammenkommen können, um sich über ein Thema auszutauschen. Das ist ein politischer Akt. Deshalb ist es besonders schön, wenn mir nach einem Auftritt nicht nur die Theaterleitung ein positives Feedback gibt, sondern etwa auch die Techniker*innen.

«Mülheim Absturz Ruhr», Fr, 28. Nov. bis Sa, 6. Dez., Schlachthaus Theater Bern; So, 30. Nov. und Do, 4. bis Sa, 6. Dez., Theater Winkelwiese Zürich; Mi, 4. und Do, 5. Feb. 2026, Roxy Birsfelden (bei Basel). schlachthaus.ch

Basel

Aussen vor, Ausstellung, So, 30. Nov. bis 21. Dez. und Sa, 10. bis 18. Jan. 2026, Sa und So jeweils 11 bis 17 Uhr, BelleVue – Ort der Fotografie, Breisacherstrasse 50. bellevue-fotografie.ch

Seit über zehn Jahren befasst sich der Fotojournalist und Surprise-Redakteur Klaus Petrus in seinen Bildern und Texten mit Grenzen, Rändern und Mauern – nicht nur mit solchen draussen in der Welt, sondern auch mit denen in unseren Köpfen, mit Stereotypen, Vorurteilen und Feindbildern. Die Ausstellung dokumentiert seine Reisen in Krisen- und Kriegsgebiete, aber auch Erkundungen an die Ränder der Schweizer Wohlstandsgesellschaft, die Ausgrenzung, Armut und Obdachlosigkeit offenlegen. Die Fotografien berichten von Menschen, die aussen vor bleiben, sie spiegeln Extremsituationen, ungeschönt und direkt. Zugleich suchen sie nach den Grautönen unserer festgefahrenen Bilder. Ob Flucht, Sucht, Hunger oder Sexarbeit: In den Arbeiten von Klaus Petrus geht es letztlich um den Verlust der Menschlichkeit – und die Frage, wie sie bewahrt werden kann. DIF

Basel / Zürich

«Culturescapes», Fokus Sprache, bis Sa, 29. Nov., «Sprachen, in denen Afrika liest», Sa, 15. Nov., 17 Uhr, Jazzcampus Club, Utengasse 15, Basel; «Languages and Literatures in Africa: Plural Forms of Living Together», Ringvorlesung, Alte Universität Hörsaal 101, Rheinsprung 9, Basel; Kamel Daoud: «Huris», Do, 20. Nov., 19 Uhr, Galerie Litar, Zürich. culturescapes.ch

Fünfzig Jahre ist es her, dass der kenianische Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong’o in «Decolonising the Mind» (1986) die Verwendung des Englischen als eine der Hauptsprachen für Literatur des afrikanischen Kontinents anprangerte. Und weiterhin debattieren Schriftsteller*innen und Übersetzer*innen in Afrika und der Diaspora über das Eigentumsrecht an lokalen und postkolonialen Sprachen. Diskutiert wird in der Veranstaltung «Sprachen, in denen Afrika liest» im Rahmen von BuchBasel. Auch die Ringvorlesung

ler*innen, die ein gesellschaftliches Engagement mit ihrem Sport verbinden – etwa in Sachen Umwelt, Inklusion, Safe Spaces oder Menschenrechte. Den Start macht am Fr, 28. Nov. die Iranerin Nasim Eshqi, die sich für Frauenrechte engagiert. Sie benennt ihre Kletterrouten nach Protestbewegungen und den Opfern von Femiziden. Eshqi macht die Berge zur politischen Bühne und riskiert dabei auch persönliche Angriffe. (Die Veranstaltung mit Eshqi findet auf Englisch statt). DIF

Zürich

mit Gästen, die ebenso im Rahmen von Culturescapes läuft, widmet sich den Sprachen unter dem Titel «Languages and Literatures in Africa: Plural Forms of Living Together», jeweils dienstags 16.15 bis 18 Uhr, noch bis am 9. Dez. Und in Zürich wird am Do, 20. Nov. über «Huris» von Kamel Daoud, geboren 1970 in Mesra (Algerien), gesprochen. Daoud ist Journalist und Schriftsteller mit französischer Staatsbürgerschaft. In seinem Roman kehrt er in den algerischen Bürgerkrieg in den 1990er-Jahren zurück, über den er berichtet hatte. Anmeldung bis 19. Nov. auf 044 291 99 00 oder info@litar.ch. DIF

Bern

«AktivismusAlpinismus», Gesprächsreihe, Nov. 2025 bis Apr. 2026, ALPS

Alpines Museum der Schweiz, Helvetiaplatz 4. alps.museum

Das ALPS Alpines Museum der Schweiz lanciert die Veranstaltungsreihe «AktivismusAlpinismus»: Eingeladen werden hier international agierende Bergsport-

finden musikalische Elemente, Mehrsprachigkeit und ein spielfreudiges Ensemble zusammen. Eng verknüpft damit ist eine Doppel-Lesung von Ivna Žic und Usama Al Shahmani aus ihren Romanen «Wahrscheinliche Herkünfte» und eben «Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt». Beide Autor*innen erkunden auf je eigene Weise, wie Erinnerungen Identität formen und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verweben. DIF

Fribour g «Kunst – Zuflucht einer geraubten Kindheit», Vernissage: Fr, 21. Nov. ab 17 Uhr, Ausstellung bis Fr, 24. Dez., Galerie J.-J. Hofstetter, Rue des épouses 18. galerie-hofstetter.ch

«Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt», Theater, Sa/So 22./23. Nov., Do, 4., Fr, 5. und So, 7. Dez., Mi, 28. und Fr, 30. Jan. und So, 1. Feb., jeweils 19.30 Uhr, sonntags 18 Uhr; «Grossmutters Bäume», Lesung, Fr, 28. Nov., 19.30 Uhr; Maxim Theater, Ernastrasse 20. maximtheater.ch

Das Theaterstück «Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt» wurde von Usama Al Shahmani und Ivna Žic für das Ensemble des Maxim Theaters geschrieben – basierend auf Al Shahmanis gleichnamigen Roman. Im Stück geht es um Dafer, der in einer Schachpartie mit sich selbst in verschiedene Situationen springt – in die Vergangenheit, die Gegenwart und eine mögliche Zukunft. Es sind Figuren, die als Erinnerung auftauchen, sich wieder auflösen und Distanzen bewältigen, die in der Realität nur sehr schwer zu überwinden sind. Unter der Regie von Nele Jahnke, in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Hans-Jakob Mühletaler und mit der Bühnenund Kostümbildnerin Liv Senn

Der Familie weggenommen und zur Arbeit gezwungen: Zig Tausende Kinder aus benachteiligten Familien wurden hierzulande bis in die jüngste Vergangenheit behördlich verordnet missbraucht. Für manche war das kreative Schaffen schon in der Kindheit eine rettende Insel, andere fanden im Erwachsenenalter zur Kunst. Jetzt vereint eine Ausstellung Werke von Betroffenen – Bilder, Fotografien, Gedichte, Musik. An der Vernissage sorgt der bildende Künstler Christian Tschannen für eine kleine Überraschung (und in einer der ersten Ausgaben im neuen Jahr lernen ihn Surprise-Leser*innen in unserem Heft genauer kennen). Initiator der Ausstellung ist Nicolas Reynaud von ATD Vierte Welt, selber ein Betroffener. Und weil es von Fribourg bis Lausanne nicht so weit ist: Dort eröffnete soeben die nationale Wanderausstellung «Versorgt. Verdingt. Vergessen?». Sie ist bis März 2026 im Musée Historique zu sehen. EB

Surprise-Standort: Coop

Einwohner*innen (Stadt Zürich): 450 809

Sozialhilfequote in Prozent: 4,5

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 33,9

Architektur: Die Höschgasse beheimatet den Pavillon Le Corbusier, das Atelier Haller, die Villa Egli sowie das Zentrum Architektur Zürich.

Diesen Surprise-Verkaufs-Standort kenne ich am besten, ich wohne in der Nähe, trotzdem werde ich nicht berichten, wie es hier so ist. Nicht aus Angst vor Übertourismus, sondern weil es die letzte Station meiner Reise ist. Mit diesem Heft endet meine Kolumne. Ich wurde nicht etwa gecancelt, sondern habe beschlossen, dass es Zeit ist, Platz zu machen, anstatt Plätze zu besuchen. Beim Schreiben dieser Kolumne bin ich viel herumgekommen in der Deutschschweiz, habe Käffer, Dörfer, Kleinstädte und Grossstadtquartiere besucht. Es ist schön, dieses Land, mitunter fast kitschig. Selbst die trostlosen Gegenden sind weit von Elend und Zerfall entfernt.

Ich fand überall etwas, das mir gefiel, auch dort, wo es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ich habe über das

geschrieben, was ich bei meinen kurzen Besuchen gesehen und gedacht habe. Mitunter wurden die Berichte falsch verstanden, die Menschen sind empfindlich, wenn es um den Heimatort geht. Alles andere als die Bescheinigung, dass es sich um den schönsten Platz auf der Welt handelt, kann als abwertend oder anmassend empfunden werden (besonders in der Stadt Basel).

Natürlich gibt es Gegenden, in denen ich mich sofort wohlgefühlt habe, während ich andere mit einem gewissen inneren Aufatmen verliess, sowohl ländliche wie auch städtische.

Es gibt Kreise, die uns nach dem Prinzip «Teile und herrsche» einen tiefen, unüberwindbaren Stadt-Land-Graben aufschwatzen wollen. Als ob dieses Land

jemals nur aus dem einen oder dem anderen bestanden hätte, als gäbe es eine richtige und eine falsche Schweiz, als wäre Zürich nicht schon Jahrhunderte vor mancher ländlichen Gegend Teil der Eidgenossenschaft gewesen. Diesen Graben habe ich nicht gefunden. Wir kaufen alle in denselben Grossverteilern ein, vielleicht ist hier die Bio- und dort die Tiefkühlabteilung etwas grösser, aber die Aktionen sind dieselben. Die Leute tragen dieselbe Funktionskleidung, das Elektrovelo hat sich landesweit durchgesetzt, fast überall stehen Ladenflächen leer, überall wird gebaut.

Meine Empfehlung: Fahren Sie an die Orte, von denen Ihnen erzählt wird, dort sei man seines Lebens kaum mehr sicher, dort lebten nur Spiesser*innen oder es sei absolut trostlos. Besuchen Sie die Dörfer, an denen Sie Tag für Tag auf dem Arbeitsweg vorbeifahren, aber nie anhalten, die Quartiere, in denen Sie nichts verloren haben. Loten Sie die Grenze der Tarifzone aus, würfeln Sie eine Zahl und fahren Sie dann so viele Stationen mit dem nächsten öffentlichen Verkehrsmittel. Die Schweiz besteht nicht nur aus Hotspots und Sehenswürdigkeiten. Kurz- und Nahreisen sind ökologisch und preisgünstig. Gerade in auf den ersten Blick unspektakulären Gegenden findet sich oft Schönes, Spannendes und Unerwartetes.

Schauen Sie sich um, kehren Sie ein, beobachten Sie die Menschen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, an diesem Ort, in diesem Haus zu leben. Lernen Sie das Land kennen, und wenn Sie jemanden antreffen, der Surprise verkauft, kaufen Sie ein Heft. Es lohnt sich, denn es enthält eine neue Kolumne.

Der Zürcher Schriftsteller Stephan Pörtner widmet sich nun anderen kreativen Ideen. Sicher hin und wieder auch im Surprise.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

COOP Genossenschaft, Basel

Atem-Fachschule LIKA, Stilli bei Brugg

FairSilk Social Enterprise, www.fairsilk.ch

Zehnder Arbeitssicherheit, Zürich

scherrer & partner GmbH, Basel

Madlen Blösch, Geld & so

Kaiser Software GmbH, Bern

Frauengemeinschaft Altenrhein

Gemeinnützige Frauen Aarau

Appius GmbH, Interims-Management Maya Recordings, Oberstammheim altra vista gmbh - Schulberatung

Allrounder-GMVL Tom Koch, Bern

Breite-Apotheke, Basel

AnyWeb AG, Zürich

Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung

Alternative Bank Schweiz AG movaplan GmbH, Baden

Fonds Heidi Fröhlich

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Stahel & Co. AG, Der Maler fürs Leben. ZH a energie ag, Schüpfen

Afondo Consulting, Adrian Hässig - Coach

Gemeinnützige Frauen Aarau

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei. Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Kontakt:

Fasse

Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.

Nicht alle haben die gleichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund bietet Surprise individuell ausgestaltete Teilzeitstellen in Basel, Bern und Zürich an – sogenannte Chancenarbeitsplätze.

Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.

Aktuell beschäftigt Surprise acht Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Chancenarbeitsplatz. Dabei entwickeln sie ihre persönlichen und sozialen Ressourcen weiter und erproben neue berufliche Fähigkeiten. Von unseren Sozialarbeiter*innen werden sie stets eng begleitet. So erarbeiteten sich die Chancenarbeitsplatz-Mitarbeiter*innen neue Perspektiven und eine stabile Lebensgrundlage.

Einer von ihnen ist Negussie Weldai «In meinem Alter und mit meiner Fluchtgeschichte habe ich schlechte Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt. Darum bin ich froh, bei Surprise eine Festanstellung gefunden zu haben. Hier verantworte ich etwa die Heftausgabe oder übernehme diverse Übersetzungsarbeiten. Mit dieser Anstellung ging ein grosser Wunsch in Erfüllung: Meinen Lebensunterhalt wieder selbst und ohne fremde Hilfe verdienen zu können.»

Einer von ihnen ist Negussie Weldai