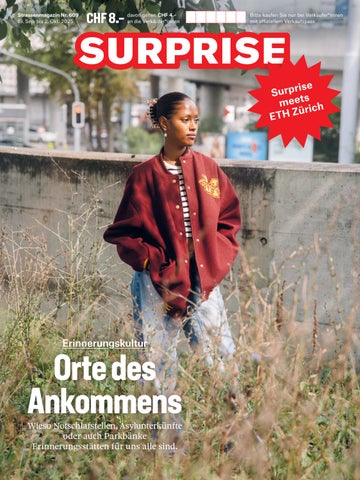

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen

Erinnerungskultur

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen

Erinnerungskultur

Wieso Notschlafstellen, Asylunterkünfte oder auch Parkbänke Erinnerungsstätten für uns alle sind.

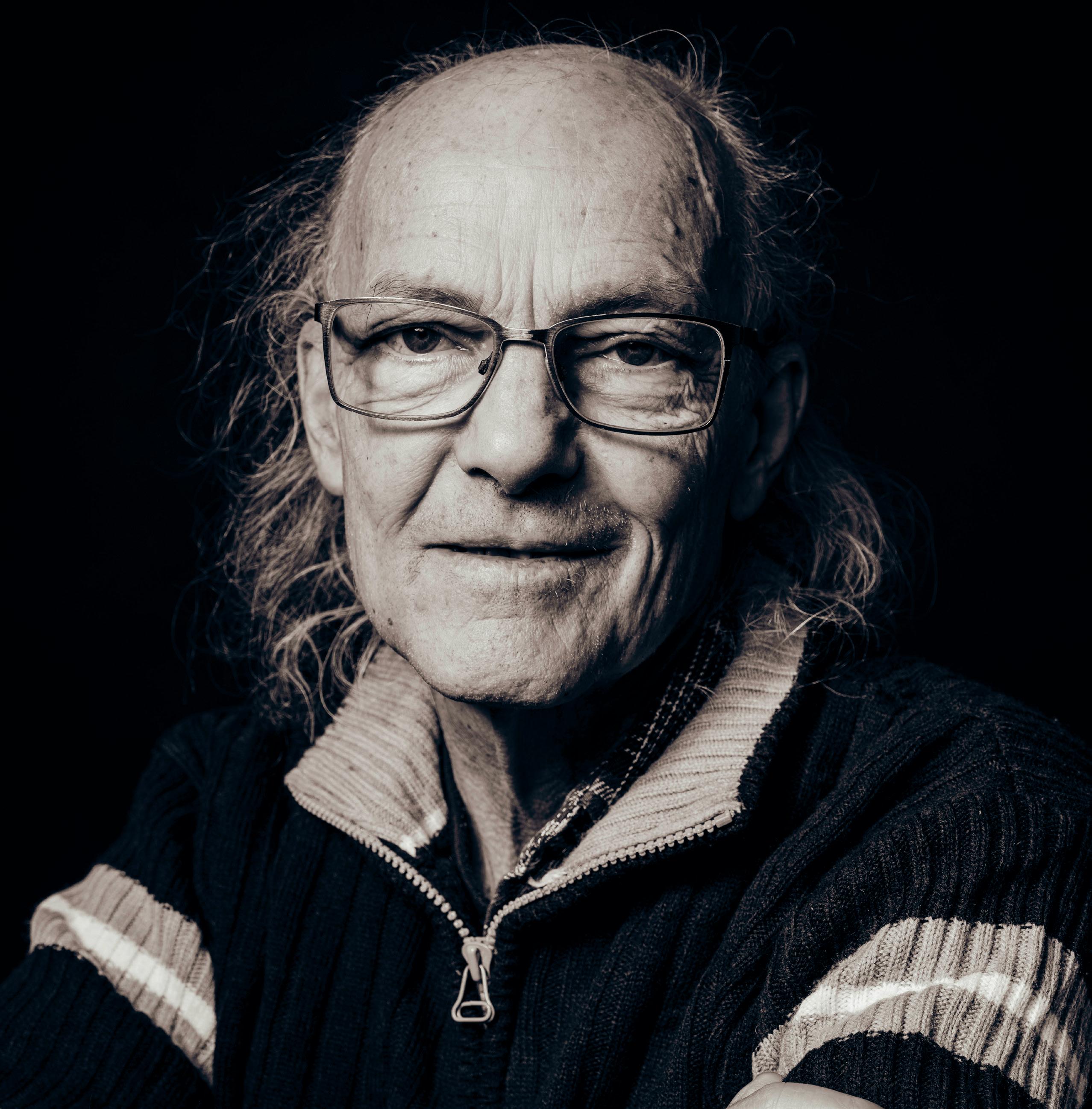

«Geld und Status sind relativ –

Auf seinem Sozialen Stadtrundgang durch Zürich erzählt Hans Peter Meier, warum er trotz seines guten Jobs und gutem Einkommen am Nullpunkt gelandet ist – und warum er den Glauben an einen Ausweg nicht verloren hat.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Editorial

Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, was Denkmalschutz bedeute, wäre meine Antwort gewesen: «Das ist, wenn man nichts umbauen darf.» Aber natürlich geht es um viel mehr. Darum, wer in unserer Erinnerungskultur vorkommt, wer sichtbar ist im Stadtbild, wer unsere Gesellschaft ausmacht. Für uns als Strassenmagazin ist klar, dass obdach- oder wohnungslose Menschen, von Armut und sozialer Ausgrenzung Betroffene und Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte in unserer kollektiven Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Auch Forscher*innen an der ETH Zürich machen sich derzeit Gedanken dazu, und weil sich aktuell das Europäische Denkmalschutzjahr zum 50. Mal jährt, wurde diese Surprise-Ausgabe zu einer Kooperation mit der ETH Zürich: Gemeinsam mit

Zusammenarbeit mit der ETH

Dieses Heft ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Strassenmagazin Surprise und der ETH Zürich. Die Ausgabe ist redaktionell unabhängig im Austausch mit den Studierenden entstanden, die einordnenden Texte hat Surprise bei den Expert*innen in Auftrag gegeben: Silke Langenberg ist Architektin und Professorin für Denkmalpflege an der ETH Zürich, Rolf Imseng ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH und Orkun Kasap ist Oberassistent an der Professur für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit!

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Drei Stolpersteine im Tessin

5 Vor Gericht Eine Familie in Angst

6 Verkäufer*innenkolumne Zürich, eingebrannt in mir

7 Moumouni antwortet Wozu gibt es Denkmäler?

8 Wissenschaft Neue Fragen in neuen Zeiten

10 Migration Orte des Ankommens

den Student*innen Anna Galliker, Fabian Knellwolf, Dati Tran und Romina Züst vom Institut für Denkmalpflege und historische Bauforschung der ETH Zürich haben wir die Themen und Texte für dieses Heft erarbeitet, siehe Seiten 10 und 18. Begleitet wurden sie von Silke Langenberg, Rolf Imseng und Orkun Kasap vom Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege. Sie schildern denn auch, wie in Lehre und Forschung ein Umdenken hin zu inklusiveren Ansätzen stattfindet: Seiten 8 und 24.

Wir haben viel gelernt und gemerkt: Selbst im Denkmalschutz ist nicht alles in Stein gemeisselt. Heute schaue ich mit neuem Blick auf die Bauten in meiner Umgebung. Auch auf Parkbänke, Marktplätze, Notschlafstellen.

DIANA FREI Redaktorin

18 Obdachlosigkeit Flüchtige Einrichtungen

24 Denkmalschutz Fragen zum Diskurs

26 Ausstellung (Im)materieller Wert

27 Buch Wer die Gesellschaft ausmacht

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Ich musste wieder laufen lernen»

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Am Grazer Schlossberg in der Steiermark findet man unter anderem die Büste des umstrittenen Arztes und Dichters Hans Kloepfer. Seit Herbst 2023 steht sie wieder da, nachdem sie aus Protest mit roter Farbe bemalt worden war. Das Abbild des NSDAP-Mitglieds, der propagandistische Werke verfasst hat und als Hitler-Anhänger bekannt ist, wurde aufwendig restauriert und kehrte mit einer Texttafel samt Kontextualisierung an seinen Platz zurück. An Kloepfer wird in der Steiermark ausserdem mit einer nach ihm benannten Strasse und einem Rundwanderweg erinnert. Sein Geburtshaus in Eibiswald fungiert als Museum. Der Steirer wird also bestimmt nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Die nach Kloepfer benannte Strasse wurde übrigens von einer 14-köpfigen Expert*innenkommission als historisch höchst bedenklich eingestuft. Eine Zusatztafel ist in Arbeit.

Geschichtsvergessenheit

oder Erinnerungspolitik

Dortmund bekommt ein Denkmal zur Kolonialgeschichte. Der Entwurf des Dortmunder Künstlers Richard Opoku-Agyemang und der Initiative Decolonize Dortmund zeigt einen afrikanischen Baobab-Baum auf einer Kolonialwarenkiste. Wie wichtig das «Denkzeichen» am Hafen ist, spiegelt der Kommentar eines betagten CDU-Abgeordneten in einer lokalen Ausschusssitzung: «Wenn wir ernsthaft etwas aussagen wollen zu diesem furchtbaren Kolonialismus (…), sollten wir die erste kartoffelfreie Stadt der Bundesrepublik werden.» Und: «Wenn wir auf Pommes, auf Reibekuchen, auf Kartoffelsalat verzichten, dann beweisen wir, dass wir wirklich antikolonial denken und handeln.» Das ist mindestens unangenehm verharmlosend, forderten doch Dortmunder Unternehmen seit den 1870er-Jahren den «Eintritt Deutschlands in den Kreis der Kolonialmächte» und verdienten in allen Feldern der kolonialen Extraktion und bei der Erschliessung der gewaltsam unterworfenen Gebiete. Daran zu erinnern, ist offenbar dringend nötig.

In Deutschland ist plötzlich die Zahl der armutsgefährdeten Menschen um über eine Million geschrumpft. Auf diese Idee könnte man jedenfalls kommen, wenn man der Webseite des Statistischen Bundesamts glaubt: Ergebnisse einer bestimmten Berechnungsmethode für die Jahre 2020 bis 2023 hat das Amt kürzlich gelöscht, eine zweite Methode von Armutsgefährdungsquoten als «sehr viel differenzierter» bezeichnet. Zudem sei die Vergleichbarkeit innerhalb der EU besser gegeben. Kritik äussern dreissig Armutsforschende in einem offenen Brief: «Wir sehen in diesem Schritt einen massiven Eingriff in die wissenschaftliche Freiheit und fordern die Rückkehr zur bisherigen transparenten Veröffentlichungspraxis». Es gebe gute Gründe, mit den nun gelöschten Daten zu forschen. Die unterstellte Unwissenschaftlichkeit und behördliche Willkür wies das Amt auf Nachfrage zurück. «Auch den Vorwurf, wir lenkten Ergebnisse in eine bestimmte Richtung, betrachten wir als hochgradig unangemessen», sagte ein Sprecher.

Mit einer Zeremonie wurden Mitte August im Tessiner Onsernonetal drei gelbglänzende Stolpersteine eingeweiht, dabei waren Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss, die Tessiner Regierungsrätin Marina Carobbio Guscetti, der Historiker Jakob Tanner sowie Angehörige der Opferfamilien.

Im Herbst 1944, ein halbes Jahr vor Ende des Zweiten Weltkrieges, waren die italienische Stadt Domodossola und die umliegende Region hart umkämpft. Mitte Oktober flohen zehntausende Menschen in die Schweiz; mehrere Hundert –darunter 250 Partisanen – gingen in Richtung Onsernonetal. Sie wollten bei den Bagni di Craveggia über die Grenze. Aber man liess sie nicht ins Land. Erst als die faschistischen Soldaten nachrückten und schon auf die Flüchtenden schossen, öffneten die Schweizer Offiziere die Grenze. Zwei Menschen starben, Dutzende wurden verletzt.

Die Stolpersteine erinnern nun an die Partisanen Federico Marescotti, Renzo Coen und Adriano Bianchi. Der 24-jährige Mailänder Partisanenoffizier Marescotti erlag noch am Ort den Verletzungen, der 19-jährige Coen starb im Spital in Locarno, Bianchi überlebte schwer verletzt.

In über 30 europäischen Ländern erinnern Stolpersteine – im Boden eingelassene Gedenktafeln – an die Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine gelten als das grösste dezentrale Mahnmal der Welt. In der Schweiz gibt es solche auch in Zürich, Basel, Bern, St. Gallen, Winterthur, Biel. Der Verein Stolpersteine Schweiz plant weitere. LEA

Bis zum Jahr 1978 stand im Zivilgesetzbuch der Schweiz der Satz: «Die Eltern sind befugt, die zur Erziehung der Kinder nötigen Züchtigungsmittel anzuwenden.» Mittlerweile gibt es längst kein gesetzlich verbrieftes Recht auf (Körper-)Strafen mehr. Zum Glück. Wie eine kindgerechte Erziehung auszusehen hat, darüber gehen die Meinungen gleichwohl noch immer auseinander. So stellt es zumindest die Verteidigerin des Beschuldigten an diesem Augustnachmittag am Bezirksgericht Aarau dar. «Offensichtlich haben wir eine Mutter, die nicht so viel von Regeln hält, und einen Vater, der sehr viel von Regeln hält», sagt sie in ihrem Plädoyer. Aber geht es im vorliegenden Fall wirklich bloss um unterschiedliche Auffassungen von Erziehung? Kaum. Dem Vater, einem 45-jährigen Mann, wird vorgeworfen, seine drei Kinder im Alter von zwei bis sechs «regelmässig mit Schlägen und Tritten» traktiert zu haben, wie es in der Anklageschrift heisst. Zwei der Kinder werden auch an der Verhandlung befragt: «Er isch streng gsi», sagt das ältere der beiden Kinder, «hät vil gschlage». «Ja, wir hatten Angst», sagt auch die mittlere Tochter via Dolmetscherin. Die Aussagen der Kinder seien nicht verwertbar, hält die Verteidigerin dagegen, da sie «offensichtlich beeinflusst» seien durch die Mutter. Das Gericht hätte deshalb zwingend eine Prozessbeistandschaft für die Kinder anordnen müssen.

seine Partnerin an einem Abend im Januar 2024 mit einer Wok-Pfanne derart heftig auf den Kopf sowie mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, dass sie ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, einen Bruch der Augenhöhlenwand und Blutergüsse davontrug. Er sei an diesem Abend nach Hause gekommen, habe sich beschwert, dass der Rollladen nicht heruntergelassen sei, und sie schliesslich mit der Pfanne angegriffen, erzählt die Frau, die auch Privatklägerin ist, an der Verhandlung. Der Beschuldigte stellt den fraglichen Abend ganz anders dar: Seine Frau sei bei dem verbalen Streit in der Küche bloss unglücklich gestürzt: «Sie ging auf mich los, ich versuchte sie wegzustossen. Dann ist sie gerutscht, fiel um und schlug mit dem Kopf auf die Eckbank auf.» Allzu glaubwürdig tönt das nicht. Denn auch bei einem weiteren Vorfall, bei dem die älteste Tochter verletzt wurde, behauptete der Beschuldigte, sie sei gestürzt. «Es mutet seltsam an, wenn Familienmitglieder in der Wohnung regelmässig stürzen», sagt der Staatsanwalt im Plädoyer lakonisch. Er fordert eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten teilbedingt. Dazu einen Landesverweis für acht Jahre. «Wer seine Kinder so behandelt, hat keine milde Bestrafung verdient.»

Das sieht auch das fünfköpfige Gericht so. Es verurteilt den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, davon sechs Monate unbedingt. Von einem Landesverweis sehen die Richter*innen allerdings ab. «Schade», flüstert die Anwältin der Privatklägerin leise.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen. stolpersteine.ch

Noch schwerer als die Schläge und Tritte gegen die Kinder wiegt ein anderer Vorwurf: Der 45-jährige Schuhmacher soll

WILLIAM STERN ist Gerichtsreporter in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

als ich unterm Himmelszelte stand, lag und ging da war ich näher am Pflaster da schrien mich Gassen an da hüpfte ein Grab

die Gassen trugen Schriftsteller*innen-Namen

das Grab war jenes Friedrich Glausers des Mannes, der seine Schreibmaschine so sehr plagte wie sich selbst des Mannes, der aus Wörtern Herzensperlen schuf des Mannes, der sich verlor am Orte, wo auch meine Mutter Tränenperlen vergoss in der PUK ehemals als hölzerne Burg bekannt

sind das nicht Orte leidensvoller leidenschaftlicher grossartiger Ereignisse der Friedhof Manegg und die PUK, Haus der verwilderten Vögel

an Glausers Grab kürzlich ein Stuhl

hingestellt wie die Fettmelden vor dem Grabholz das Grabholz ist geschnitzt da leuchtet ein offenes Buch auf und darob eine Feder

auf des Grabes Stuhl da hatte wohl ein Gast gesessen länger als gewöhnlich

wer mochte es gewesen sein und war Glauser auch dabei am heimlichen Treffen?

als ich unterm Himmelszelte stand, lag und ging führte der Weg

mich öfters an Glausers Grab vorbei denn Glauser hatte sich an jenem Ort zur Ruhe gesetzt

wo auch meine Mutter vom Leben geschwemmt wurde

Wollishofen

Zürichs äusserster Rand

Glauser und meine Mutter nein, sie haben sich nicht gekannt Glauser ging als meine Mutter zweijährig

aber sie haben sich in ihren Wegen geeint lautlos fast schon wie abgesprochen

NICOLAS GABRIEL, 61, mit segensreicher Unterstützung, verkauft seit sehr langem Surprise, schlief manches Jahr überdacht von einer Strasse, nah am Wasser, wo er seine Kleider wusch. Ist jetzt glücklich, sehr.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Man könnte meinen, «Denkmal» sei ein Imperativ. In den letzten Jahren wurde besonders viel über Denkmäler nachgedacht. Und diskutiert.

Fragen, die man an Denkmäler stellen kann, sind zum Beispiel: Identifizieren wir uns noch damit? Wer entscheidet das? Muss das kontextualisiert werden? Reicht dafür eine kleine Plakette? Was ist schützenswert? Was darf das kosten? Was ist Kunst? Kann das trotzdem weg? Was sollen unsere Nachfahren von uns denken? Wen interessiert das noch? Ist es vielleicht aktueller, wenn Farbkleckse von Aktivist*innen dranbleiben? Ist Widerstand ein konservierungswürdiges Zeitdokument? Skulptur mit oder ohne Penis? Wie gross?

Ich hatte letztens eine interessante Begegnung mit einem Restaurator. Wir sprachen über das Wandbild vom Schulhaus Wylergut in Bern. Ich bin Mitglied des Vereins, der die Ausschreibung der Stadt Bern zum Umgang mit den rassis

tischen Motiven des Wandbildes gewonnen hat. Unser Vorschlag: Das Wandbild muss weg. Es wurde von einem Restaurator*innenTeam abgenommen, dem Bernischen Historischen Museum geschenkt und dort ein Jahr lang im Rahmen einer Ausstellung zum Thema koloniales Erbe und Rassismus ausgestellt. (Ich habe über das Projekt auch schon mehrfach im Surprise geschrieben.)

Der Hintergrundgedanke des Projekts war, dass das Wandbild in einer Primarschule nichts zu suchen hat, da es ein rassistisches Weltbild vermittelt. Für uns war unser Vorschlag ein guter Schweizer Kompromiss zwischen Erhalt des künstlerischen oder denkmalerischen Werts und dem Schutz der Kinder vor Rassismus.

Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass für viele Restaurator*innen das Projekt überhaupt kein Kompromiss war, sondern eine Verletzung ihres Berufsethos. Zahlreiche sprangen ab, teils mit der Begründung, dass sie von ihren Arbeitskolleg*innen unter Druck gesetzt

würden und befürchteten, keine weiteren Aufträge zu bekommen. Eine leitende Person in einer Kunsthochschule verbot gar kurzzeitig Studierenden, Arbeiten zur Abnahme des Wandbildes zu schreiben, obwohl es technisch interessante Fragen aufwarf. So viel zur oft heraufbeschworenen «Zensur».

Der Restaurator, mit dem ich sprach, schüttelte den Kopf. Es sei eine ethische Frage, sagte er. «Ja, genau!», stimmte ich ihm zu, bevor wir merkten, dass wir über verschiedene Dinge sprechen. Er fand es wortwörtlich unmoralisch, das Denkmal durch die Abnahme mutwillig und «unbegründet» zu gefährden. Auch für die Notwendigkeit einer Einbettung hatte er wenig Verständnis. Er berief sich auf die Charta von Venedig, sozusagen die heiligen Gebote der Restauration, die seit 1964 das Erhalten um des Erhaltens willen postulieren: «Als lebendige Zeugnisse jahrhundertelanger Traditionen der Völker vermitteln die Denkmäler der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit […] sieht in den Denkmälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für ihre Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen Reichtum ihrer Authentizität weiterzugeben.»

Für mich hat Ethik dagegen mehr mit Maximen zum guten Zusammenleben von Lebewesen zu tun, weniger mit dem Erhalt von Stein. Gar einem Stein, dessen geistige Botschaft gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vermittelt. Wie man diese verschiedenen Interessen unter einen Hut bekommt, wird wohl noch weiter Wellen schlagen –mal sehen, welcher Kopf dicker ist, der aus Stein oder der aus Mensch.

FATIMA MOUMOUNI ist vielleicht dahingehend einfach geprägt von ihrer Mutter, die beim Aufräumen immer sagte: Manchmal muss man auch einfach mal was wegschmeissen.

Denkmalpflege ist nicht nur eine ästhetische Angelegenheit. Sie ist auch eine gesellschaftliche Praxis, in der Machtverhältnisse verhandelt werden. Was in den offiziellen Inventaren oder als geschütztes Baudenkmal erscheint, wird sichtbar und anerkannt. Was und wer nicht erscheint, bleibt unsichtbar und damit oft ausgegrenzt in der kollektiven Erinnerung. Dieses Wir, welches unser Erbe definiert, ist nie neutral, sondern immer geprägt von gesellschaftlichen Mehrheiten, die über Ressourcen und Deutungsmacht verfügen.

Wissenschaft Wie wir über unser Zusammenleben nachdenken, verändert sich laufend. Das Bewusstsein für Menschen am Rand der Gesellschaft wird grösser. Auch in der Lehre und Forschung.

TEXT SILKE LANGENBERG , ROLF IMSENG UND ORKUN KASAP

Zum 50jährigen Jubiläum des Denkmalschutzjahres 1975 bietet sich die Gelegenheit, dieses Wir neu zu denken: Wer gehört dazu? Welche Geschichten und Orte werden als gemeinsames Erbe anerkannt? Und wie können wir Denkmäler gestalten, die nicht nur vergangene Erfolgsgeschichten bewahren, sondern die Vielfalt der heutigen Gesellschaft abbilden – einschliesslich jener Menschen, deren Lebenswelten wenig Prestige besitzen? Hierzu sollte sich die Denkmalpflege – ebenso wie die Gesellschaft, die sie trägt – nicht allein auf bisher akzeptierte Bauwerke oder geltende Lesarten konzentrieren. Es muss auch jenen Orten Aufmerksamkeit geschenkt werden, die unscheinbar wirken, doch für Gemeinschaft, Identitätsbildung und Zusammenhalt von zentraler Bedeutung sind. Orte, die Migration, Integration, Verlust oder Neubeginn erfahrbar machen; Orte des Ankommens und des Zusammenlebens. Gerade sie tragen dazu bei, dass Menschen sich in einer Gesellschaft verorten können.

Eine solche Öffnung verlangt Mut und die Bereitschaft, Diversität und Inklusion nicht als Randthemen, sondern als Kern unserer Erinnerungskultur zu begreifen. Entscheidend ist, dass die betroffenen Menschen selbst sprechen und ihre Perspektiven einbringen. Als aktive Erzähler*innen ihrer Geschichte. Nur auf diese Weise kann ein Erbe entstehen, das allen gehört. Unser Erbe,

das vielfältig, lebendig und verbindend ist. Es geht darum, nicht nur eine Vergangenheit (oder eine bestimmte Imagination davon) zu bewahren, sondern eine Zukunft zu gestalten, in der alle Menschen ihren Platz finden und sich im gemeinsamen Erbe wiedererkennen.

1975 war es eine Reaktion auf die moderne Stadtplanung – die häufig mit dem Verlust historischer Bausubstanz einherging –, dass plötzlich Denkmalpflege und Denkmalschutz verstärkt ins öffentliche Bewusstsein der Schweiz rückten. Anlässlich des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 forderten Menschen unter dem Titel «Eine Zukunft für unsere Vergangenheit» in Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen, den Erhalt des gebauten Erbes zu einem gesamtgesellschaftlichen Auftrag zu machen. Tatsächlich wurden in der Folge zahllose Vereine, Initiativen und Fachstellen gegründet, ohne deren Arbeit viele Bauwerke heute verloren wären.

Auch immaterielles Kulturgut schützen Fünfzig Jahre später stellt sich jedoch die Frage, ob gewisse Themen zu wenig Aufmerksamkeit erfahren haben. Da wäre zum Beispiel die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am Kulturerbe, ein vielfältigeres Verständnis von Denkmälern sowie Fragen betreffend Bewertungskriterien und Erhaltungsstrategien für materielles und auch immaterielles Kulturgut. Diese, so sind wir uns heute bewusst, können und sollten auch nach menschenrechtlichen Gesichtspunkten getroffen werden. Zusätzlich werfen aktuelle Entwicklungen neue Fragen auf: der fortschreitende Klimawandel, die Herausforderungen der Verdichtung im städtischen Raum sowie der Umgang mit den Baubeständen der 1960erund 1970erJahre. Diese Bauten und Stadtplanungen der Nachkriegsjahrzehnte waren damals Auslöser von Diskussionen

darüber, ob Neubauten denkmalschutzwürdig seien. Ironischerweise wird deren Erhalt heute erneut diskutiert – aufgrund ihres Alters, das sie unterdessen haben.

Das Projekt «Eine Zukunft für wessen Vergangenheit? Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby» greift den Slogan des Jahres 1975 auf. Initiiert von der ETH Zürich und ICOMOS Suisse, fragen Forscher*innen nach der Teilhabe einer zunehmend diversen Gesellschaft am Kulturerbe. Dieses Thema ist bereits Gegenstand von Forschungsarbeiten in unterschiedlichen Disziplinen, von Initiativen betroffener Gruppen und in politischen Diskussionen. So befasst sich beispielsweise der Verein Tesoro mit der schwierigen Vergangenheit und Situation von illegalisierten migrantischen Familien mit Saisonnier und Jahresaufenthalterstatut in der Schweiz.

Erinnerung an Beziehungsgeflechte

Auch die Denkmalpflege betrachtet das Erbe von Minderheiten selbstverständlich als Teil des kulturellen Erbes der Gemeinschaft. In den 2007 veröffentlichten Leitsätzen zur Denkmalpflege in der Schweiz ist dies explizit festgehalten. Dennoch spiegeln die als Denkmäler anerkannten Bauten und Orte nur bedingt die tatsächliche Vielfalt unserer Gesellschaft sowie deren Entwicklungen und Machtverhältnisse wider. Ein Grund liegt darin, dass die Erfassung und Bewertung von Kulturerbe traditionell stark auf sichtbare, klar definierte Bauten und Orte fokussiert. Was nicht aus Stein, Holz oder Beton errichtet und nicht eindeutig in Parzellen oder Bauakten verzeichnet ist, hat es schwer, als schützenswert wahrgenommen zu werden.

Dabei sind gerade Orte, die von marginalisierten Gruppen genutzt und gestaltet werden, von besonderem Wert: Begegnungsorte fungieren als Ankerpunkte für Gemeinschafts und Identitätsbildung und sind oft die einzigen zugänglichen Räume, in denen Menschen in prekären Lebenssituationen ihre sozialen Netzwerke pflegen und sich in der Stadt einrichten können. In vielen Fällen entscheidet die zentrale Lage der Treffpunkte, leichte Zugänglich oder Auffindbarkeit darüber, ob sie überhaupt genutzt werden. Werden solche Orte an den Stadtrand verdrängt, verlieren sie oft genau jene Qualität, die sie bedeutend macht –und die sie nutzenden Menschen werden in die Unsichtbarkeit

gedrängt. Für die Denkmalpflege stellt die Dimension der sozia–len und gesellschaftlichen Bedeutung eine Herausforderung dar. Orte wie die oben beschriebenen lassen sich zwar auch innerhalb der Disziplin der Denkmalpflege durchaus als bedeutsam bewerten. Doch wie lässt sich einer breiteren Mehrheit der Gesellschaft der Wert eines Gebäudes oder Ortes vermitteln, wenn dieser nicht vorrangig aus der architektonischen Form oder historischen Bedeutung, sondern vor allem aus der sozialen Funktion erwächst? Hierfür müssen Denkmäler nicht nur als physisch schützenswerte Objekte, sondern als Erinnerung an komplexe Geflechte von Beziehungen verstanden werden – als Orte, an denen Raum, Nutzung, Erinnerung und gesellschaftliche Strukturen untrennbar miteinander verwoben sind.

Als Wissenschaftler*innen möchten wir einen breiteren Kreis von Leser*innen erreichen, die mit der Denkmalpflege und den Debatten rund ums gesellschaftlich schützenswerte Erbe vielleicht weniger vertraut sind. Auch jene, die denken, Denkmalpflege hätte nicht viel mit unserem Zusammenleben und mit Menschen zu tun. Gleichzeitig soll diese Zusammenarbeit zwischen der ETH Zürich und Surprise auch diejenigen neugierig machen, die das Strassenmagazin sonst vielleicht nicht regelmässig lesen. Die Kooperation soll zum Weiterdenken und letztlich zum Gespräch zwischen Lebenswelten anregen.

«A future for whose past?» ist ein aktuelles Forschungs- und Vermittlungsprojekt zum 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975. Damals rief der Europarat das erste Europäische Denkmalschutzjahr aus. Beteiligt am Projekt ist auch ICOMOS, der internationale Rat für Denkmäler und historische Stätten mit Sitz in Paris, eine Unterorganisation der UNESCO. ICOMOS Suisse wurde als Landesgruppe 1966 in Chur gegründet. denkmalschutzjahr2025.ethz.ch. DIF

Bestimmte Ort können eine Brücke zwischen Herkunfts- und Ankunftsland schlagen.

Migration Was heisst Ankommen? Die Frage lässt sich individuell beantworten. Aber sie ist auch Teil eines gesellschaftlichen Prozesses.

TEXT ANNA GALLIKER UND ROMINA ZÜST FOTOS LAURA GAUCH

Wer an einem Ort ankommen möchte, hat meist eine Reise hinter sich, zu Fuss, mit dem Auto, Schiff, Flugzeug oder Zug. Einreisende in ein Land gelangen zunächst vielleicht an einen Grenzbahnhof, werden je nach Papieren aufgehalten oder dürfen weiterreisen. Obwohl der Bahnhof zu einem ersten Ankunftsort wird, bietet er kein Zuhause, vermittelt wenig Sicherheit oder Ruhe. Es herrscht Hektik, Reisende suchen nach ihren Wegen, die bauliche Umgebung ist oft ungemütlicher als in der schmucken Altstadt. Die Reise geht weiter: Für Menschen, die sich längerfristig niederlassen wollen, folgt nun eine ganze Reihe weiterer Orte, Ämter und Institutionen. Das «Ankommen» ist ein langer Prozess, der beim Grenzübertritt vielleicht eine Art von Anfang nimmt. Geflüchtete werden einem Durchgangszentrum zugeteilt. Ankommen heisst hier: ein erstes Mal auspacken, ein Bett beziehen. Später weitere Unterkünfte, temporär, an neuen Orten. Was also sind die Faktoren, die den Prozess des Ankommens ausmachen? Der Zugang zu Aktivitäten, zu sozialen Netzwerken, zur Sprache des Ankunftslandes, zu Bildung, zu Arbeit? Es sind Bedingungen, die auch davon abhängen, was der Aufenthaltsstatus möglich macht. Was eine Gesellschaft zulässt und was sie von Menschen erwartet, die herkommen. Geflüchtete schildern oft, dass sie in dem Moment angekommen sind, wenn sie nicht mehr unentwegt als Fremde wahrgenommen werden. Es kann also auch der Blick der anderen sein, der das eigene Ankommen mitdefiniert. Beschrieben hat diesen Vorgang der Philosoph und Schriftsteller Günther Anders im 1962 erschienenen Buch «Der Emigrant».

Gemeinsames Handeln ermöglichen

Hannah Arendt ging zudem davon aus, dass Zugehörigkeit über gemeinsames Handeln hergestellt wird. Die Aufgabe einer Ankunftsgesellschaft müsste demnach sein, Räume zu schaffen, in denen gemeinsames Handeln eine gewisse Normalität bekommt, falls sie daran interessiert ist, dass Menschen «sich integrieren», wie es oft gefordert wird. Arendt kritisierte in ihrem 1943 erschienenen Essay «Wir Flüchtlinge» die Anstrengungen einer möglichst vollständigen Assimilation im Ankunftsland und plädierte für ein politisches Selbstbewusstsein von geflüchteten Menschen, ein Einstehen für ihre Rechte, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle.

Das Ankommen ist ein vielschichtiger Prozess. Menschen fühlen sich an verschiedenen Orten wohl, und auch die Sprache, die Arbeit, das Arbeiten-Dürfen, spielen eine entscheidende Rolle, um sich in der neuen Gesellschaft und Umgebung heimisch zu fühlen – und auch dafür, umgekehrt von anderen als Teil der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Man könnte auch fragen: An welchen Orten treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinander? Ab welchem Zeitpunkt im Prozess des Ankommens passieren Begegnungen? Ab wann sind dies Begegnungen in gleichberechtigten Rollen? Wenn ich ins Konzert

einer syrischen Musikerin gehe? Wenn ich mein Kind zur Geburtstagsparty bei seinem serbischen Freund bringe? Oder wenn ich im Grossverteiler dem eritreischen Mitarbeiter begegne?

Meist wird Geflüchteten die berufliche Kontinuität nicht ermöglicht (siehe auch Surprise 571/23, «Hier steckt Potenzial»). Wir begegnen uns an allen Orten also auch in bestimmten Rollen. Und diese Rollen prägen unsere Wahrnehmung von Menschen. Es ist daher wichtig zu fragen: Welches sind die örtlichen oder sozialen Räume, die Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte frequentieren oder als ihnen zugehörig empfinden? Und: Sind es Orte, die auch für die Menschen der Ankunftsgesellschaft eine Bedeutung haben?

Es kann durchaus sein, dass Orte und Bauten erst mit einem zeitlichen Abstand auch als «unsere» wahrgenommen werden. Die heutigen Kitas fanden ihren Anfang in den Kinderkrippen für berufstätige Mütter. Und dass es Kinderkrippen in der Schweiz ab den 1870er-Jahren gab, gründet in der Zuwanderung, wie die Historikerin Francesca Falk erforscht hat. Es waren namentlich italienische Familien, die auf externe Betreung angewiesen waren, weil auch die Frauen arbeitstätig waren. Oft sind es übersehene Bevölkerungsgruppen, die gesellschaftliche Entwicklungen anstossen, von denen letztlich alle profitieren. Klar ersichtlich wird das erst in der historischen Rückschau – und auch nur dann, wenn die Erinnerung an die scheinbar «fremden» Themen und Orte aktiv aufrechterhalten wird.

Als Studierende der Architektur und Denkmalpflege sind wir damit vertraut, dass in der Regel sogenannt «gebautes Erbe» geschützt (und damit erinnert) wird. In unserem Beitrag wollen wir den Fokus auf Räume legen, die in dieser klassischen Definition von «Denkmal» nicht als schützenswert angesehen werden. Kennt man die Vergangenheit dieser Orte und die mit ihnen verbundenen Geschichten, verändert sich der Blick: Könnte nicht auch eine Sitzbank in einer Tramschlaufe denkmalgeschützt werden? So abwegig scheint das plötzlich nicht mehr.

Wo die Herkunft mit der Ankunft verschmilzt Zurück zum Grenzbahnhof: Hier kommen Menschen, von aussen betrachtet, tatsächlich zum ersten Mal an. Diese Form des Ankommens prägt vielleicht vor allem unseren eigenen Blick, die wir schon hier sind. Sie werden in Szenen verbildlicht, wie wir sie zum Beispiel aus dem Dokumentarfilm «Siamo italiani» von Alexander J. Seiler, June Kovach und Rob Gnant kennen: Italiener*innen beim Grenzübertritt am Bahnhof von Chiasso, die hier «ankommen». (Der Film begleitete die Menschen danach aber auch in ihren Alltag, in die Fabriken und Arbeitersiedlungen, in Kirchen, Discos und auf Spaziergänge.)

Die Frage nach Orten des Ankommens ist auch eine danach, wo Menschen, die neu in einem Land sind, eine Verbindung zur bestehenden Gesellschaft aufbauen können. Das können Orte sein, die eine Brücke schlagen zwischen Herkunfts- und An-

kunftsland. Orte vielleicht, die ein Stück Heimat in sich tragen oder die eigenen kulturellen Traditionen weiterleben lassen. Orte, an denen sich Menschen aus der Diaspora aufhalten, oder Orte, die nichts dergleichen zum Zweck haben, sondern vielleicht einfach persönliche Erinnerungen auslösen. Durch das menschliche Miteinander und durch den Austausch, der hier stattfindet – oder auch einfach aufgrund von baulichen Ähnlichkeiten mit einem vertrauten Ort im Herkunftsland. Vielleicht sind es auch Orte, an denen niederschwellige Aktivitäten stattfinden. Orte, zu denen Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichten Zugang haben. Kulturelle oder nachbarschaftliche Angebote. Orte, an denen die Sprache gelernt werden kann oder an denen sie zwangslos angewandt werden kann.

Solche Orte können auch aktiv geschaffen werden – sie erleichtern einerseits den individuellen Prozess des Ankommens, sind also menschlich von Wert. Und sie werden das Ankommen damit letztlich erleichtern, was auch gesellschaftspolitisch von Interesse ist: Möglicherweise deckt sich dieser Prozess in Teilen auch mit einer «Integration», die von etlichen politischen Kreisen gerne gefordert wird. Dann jedenfalls, wenn die Forderung nicht eine vollständige Assimilation meint, sondern einen funktionierenden Austausch.

Wir haben deshalb die Surprise-Verkäufer*innen Teklit Tekeste, Ljiljana Azirovic, Tsion Yohans, Yordanos Weldemicael und ihre Tochter Yaniet Biniam – alle mit Migrations- und/oder Fluchtgeschichte – nach ihren Orten des Ankommens gefragt.

ANNA GALLIKER studiert Architektur an der ETH Zürich. In ihrem Master vertieft sie ihr Interesse im Umgang mit bestehenden (historischen) Räumen und dessen Geschichten.

ROMINA ZÜST absolviert ihren Master in Architektur an der ETH Zurich. Sie interessiert sich besonders für das Schaffen sozial nachhaltiger Räume für die Gesellschaft.

Bäckerei Voland mit Café, Dorfstrasse Rüti ZH

Die Bäckerei Voland betreibt im Zürcher Oberland 13 Filialen in kleineren Ortschaften wie Kemptthal, Wald oder Fehraltdorf. Die Geschichte des Unternehmens begann 1902 in Bauma. 1904 zog die Bäckerei in grössere Räume um, ab 1909 folgte der Bau eines eigenen Geschäftshauses. Das Haus ist heute nicht mehr in den Händen der Gründerfamilie, aber die langjährige Tradition mitsamt Geheimrezept des «Baumerfladä» (Baumer Lebkuchen) wird weiterhin hochgehalten.

«Rüti

Ljiljana Azirovic, 70 Jahre

Ort: Konditorei Voland, Rüti

«Seit ich 2002 in die Schweiz kam, lebe ich in Rüti ZH. Rüti ist sehr schön und nicht so gross wie Zürich. Es ähnelt meiner Heimatstadt Vršac in Serbien. Mir gefällt die ruhige Landschaft mit den Bergen im Hintergrund. Die Leute sind nett und es gibt hier alles, was man braucht. Ich fühle mich wohl, und die Menschen kennen mich. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die beide in Österreich leben. Ich habe Enkelkinder und auch bereits Urenkel. Leider wurde ich jung Witwe und heiratete dann einen neuen Mann, den ich kaum kannte. Mit ihm kam ich in die Schweiz. Wir hatten kein gutes Verhältnis, und ich konnte mich nach zehn Jahren Ehe scheiden lassen. Danach aber blieb mir nichts. Das Geld reichte kaum, um Essen zu kaufen. Meinen Kindern sagte ich nicht, dass es mir nicht gut ging. Ich wollte sie nicht belasten. Ich vermisse meine Kinder. Mit meiner Tochter telefoniere ich jeden Tag. Erst nach meiner Scheidung hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich sei in der Schweiz angekommen. Ich hatte eine Nachbarin, wir beide waren unzertrennlich. Manchmal, wenn ich arbeiten ging, kochte sie für mich und sagte, ich solle zu ihr kommen und wir essen gemeinsam. Wir tranken auch Kaffee zusammen und redeten. Manchmal gingen wir am Wochenende nach Zürich, um zu tanzen. Es war meine schönste Zeit. Leider wurde sie krank. Ich gehe manchmal in das Café in Rüti, das mir besonders gut gefällt. Es gibt da auch eine Bäckerei. Man kann drinnen oder draussen sitzen. Ich sitze immer draussen, weil ich rauche. Dort gibt es schöne Sessel, sie sind wie Fauteuils. Ich sitze da und schaue ein bisschen. Ich gehe nicht oft dorthin, nur etwa jede zweite Woche. Dann nehme ich einen Kaffee und manchmal auch ein Stück Kuchen. Dort treffe ich andere Leute aus Rüti, und wir sprechen ein wenig, sie fragen, wie es mir geht. Auch die Angestellten der Bäckerei kennen mich. Ich fahre mit dem Bus zum Café, da meine Genossenschaftswohnung am Dorfrand liegt. Zu Fuss wären es etwa fünfzehn Minuten, aber ich kann nicht mehr so lange gehen. Ich bin viel zuhause und fühle mich wohl in meiner neu sanierten Wohnung.

Eine Nachbarin kenne ich gut, sie hat auch einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Sie ist sehr nett. Um an einem fremden Ort anzukommen, ist es aber wichtig zu arbeiten. Ich verkaufe Surprise in Uster bei der Migros, weshalb ich dort eigentlich inzwischen mehr Leute kenne als hier in Rüti.»

«Hier konnten wir zur Ruhe kommen»

Yordanos Weldemicael, 54 Jahre (Yaniet Biniams Mutter)

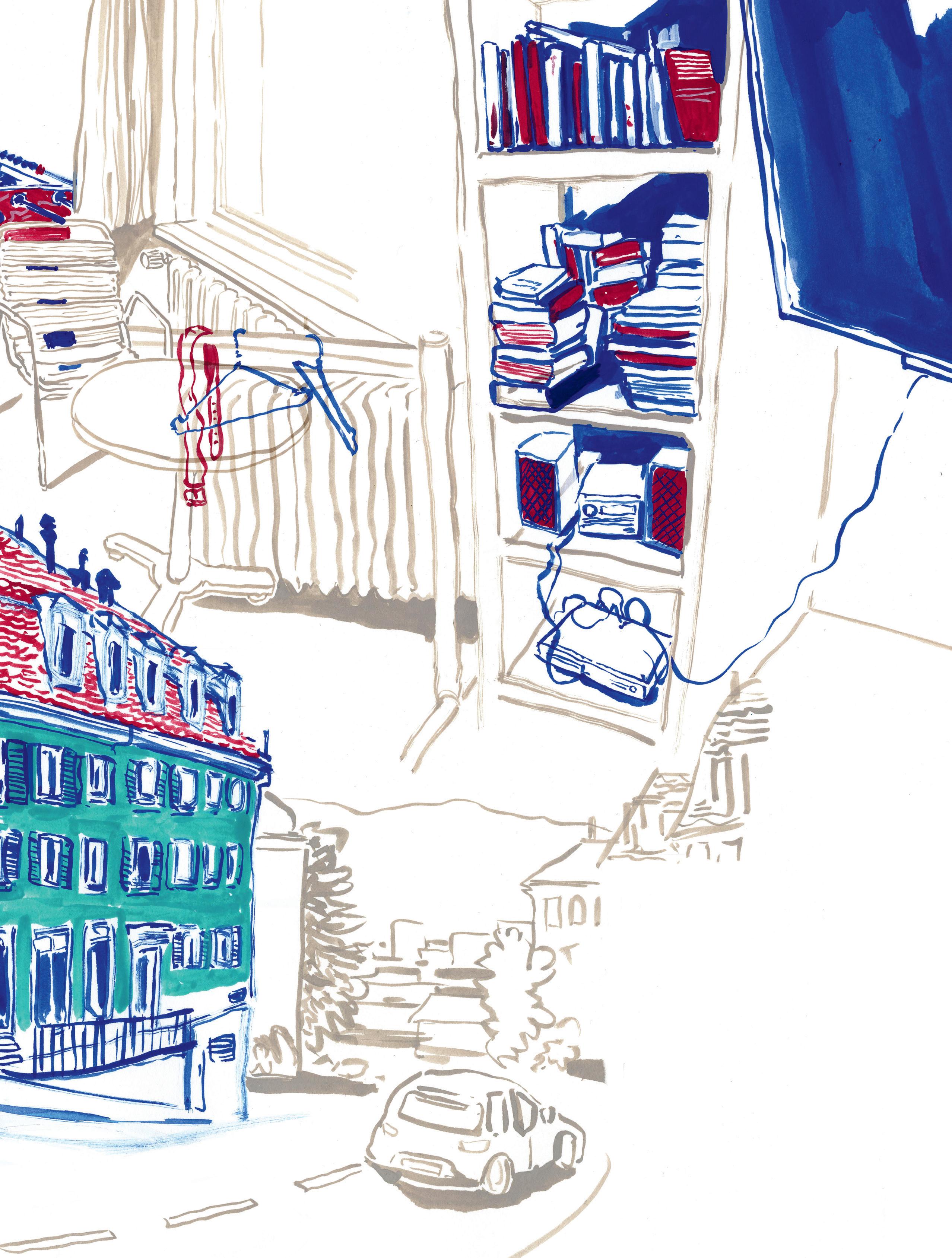

Ort: Parterrewohnung beim Hardplatz, Zürich

«Innerlich bin ich sofort angekommen. Ich fühlte mich so glücklich, als ich mit meinen Kindern und anderen Menschen endlich in der Schweiz im Asylzentrum war. Wir hatten eine jahrelange Reise hinter uns, durch die Sahara, den Sudan, Libyen. Ich lebte mit meinen Töchtern je zwei Jahre im Sudan und in Libyen. Die Kinder konnten nicht zur Schule gehen und nichts lernen. Ich musste immer arbeiten, damit wir etwas zu essen hatten. Erst als wir in der Schweiz ankamen, konnten wir zur Ruhe kommen. Nach vorne schauen, Deutsch lernen. Die Kinder konnten endlich wieder zur Schule gehen.

Meine zwei Töchter haben viel dazu beigetragen, dass ich mich hier in der Schweiz integrieren konnte. Ich bin eher eine ruhige Person, aber durch meine Kinder habe ich viel unternommen und lernte auch andere Leute kennen. Um an einem Ort anzukommen, ist es wichtig, arbeiten zu können. Als wir vor 14 Jahren in die Schweiz kamen, durften wir Deutschkurse besuchen. Das war wichtig, damit ich arbeiten konnte. Inzwischen kann ich leider nicht mehr so viel arbeiten, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin. Ich bin oft daheim und merke auch, dass ich dadurch mein Deutsch ein bisschen verliere. Ich verbringe die meiste meiner freien Zeit zuhause. Das war schon immer so, auch in Eritrea, da machte ich meine Arbeit und ging danach wieder nach Hause. Ich wohne seit zehn Jahren am Hardplatz in einer Parterrewohnung. Hier fühle ich mich wohl und sicher. Es ist gut, dass ich im Parterre wohnen kann, weil ich an schwerem Rheuma leide.»

Yaniet Biniam, 25 Jahre (Yordanos Weldemicaels Tochter)

Ort: Hardplatz

«An diesem Ort bin ich aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier meine Freunde kennengelernt: Der Hardplatz ist der Ort, an dem ich am meisten erlebt habe und mich weiterentwickeln konnte. Ich fühle mich hier zuhause. Der Hardplatz ist für mich auch mit vielen schönen Erinnerungen verbunden.

Vor 14 Jahren bin ich in die Schweiz gekommen, da war ich 11 Jahre alt. Ich war einen Grossteil meiner Kindheit auf der Flucht. Nach draussen zu gehen und mit anderen Kindern zu spielen war nicht möglich. Als ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in die Schweiz kam, fühlte ich mich wie ein 7-jähriges Kind, obwohl ich älter war. Ich wollte alles aufholen, was ich in meinen Kindheitsjahren verpasst habe. Man konnte mich hier nicht mehr halten. Den ganzen Tag waren wir Kinder draussen und spielten zusammen, ich wollte alles möglichst schnell lernen.

Beim Hardplatz gab es einen Ort mit einer Sitzbank, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann. Heute gibt es diesen Ort leider nicht mehr, weil der Platz umgestaltet wurde. Es ist heute alles sehr offen, es gibt kaum Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. In den Jahren 2013 und 2014 war der Platz noch viel grüner, man fühlte sich viel mehr wie in der Natur, es hatte viele Bäume. Es war für mich wie ein grünes Paradies. Heute fährt das Tram 8 weiter Richtung Hardbrücke, früher war der Hardplatz die Endstation. Hier fuhr das Tram eine Schlaufe, und darin befand sich unsere Sitzbank. Am häufigsten war ich mit Freund*innen aus der Schule oder mit meiner Schwester bei dieser Bank. Wir waren dort etwas versteckt, man konnte uns nicht sehen. Dort konnten wir für uns allein sein, ohne von Passant*innen gesehen zu werden. Es gab dort auch einen Kiosk, heute steht an dieser Stelle ein Avec-Shop. Nach der Schule trafen wir uns oft dort. Wir sassen und redeten, aber die meiste Zeit tanzten wir und übten Choreografien ein. Hip-Hop, Afrobeats und Latino. Freund*innen aus meiner Klasse kamen hinzu, aber auch Kolleg*innen aus anderen Klassen. Unter der Woche waren wir jeweils

nicht so eine grosse Gruppe, aber am Wochenende waren wir meistens alle zusammen. Wir waren viele, manchmal 20 bis 30 Personen. Beim Tanzen am Hardplatz waren wir ganz in unserer Welt. Was um uns herum passierte, nahmen wir gar nicht mehr wahr. Wir konnten uns ausprobieren, ohne uns beobachtet zu fühlen.»

Teklit Tekeste, 42 Jahre

Ort: Markt am Helvetiaplatz, Zürich

«Jeweils am Freitag arbeite ich am Helvetiaplatz, ich verkaufe Surprise an den Tagen, an denen hier der Markt stattfindet. Es wird Gemüse, Fisch, Brot und Blumen verkauft. Ich stehe zwischen einer Bäckerei und dem Güggelistand. Die Leute kommen her, um einzukaufen, und nebenbei kaufen viele auch ein Surprise bei mir. Manchmal kommen die Leute auch einfach, um sich mit mir zu unterhalten. Ich habe auch einen guten Draht zu den Kindern, die mit den Eltern auf den Markt kommen. Sie sagen mir Hallo, die meisten kennen mich. Ein Mädchen hat mir kürzlich gesagt: Ich war erst drei Jahre alt, als du mit dem Surprise-Verkauf begonnen hast, und jetzt bin ich gross geworden, ich kenne dich schon lange. Wenn die Kinder erwachsen werden, kaufen auch sie vielleicht bei mir das Heft. Das heisst, mein Kreis an Kundinnen und Kunden wird grösser. Ja, der Helvetiaplatz gehört zu mir.

Eigentlich fühlt man sich an einem Ort dann angekommen, wenn man eine Aufenthaltsbewilligung bekommen hat. Das heisst, wenn man in der Schweiz bleiben darf. Dann kann man eine Wohnung mieten, sich einrichten.

Nach der Flucht aus Eritrea war ich zuerst im Asylzentrum Chiasso, dann wurde ich nach Schwerzenbach verlegt, später nach Dübendorf. Dort habe ich schliesslich eine Aufenthaltsbewilligung bekommen, einen B-Ausweis. Ich bin nun seit 17 Jahren in der Schweiz und habe unterdessen eine Familie mit drei Kindern.

Das allererste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich sei an einem Ort angekommen, war in Italien, direkt nachdem ich mit dem Die Wohnung als Rückzugsraum mitten in der Stadt:

an der Zürcher Hardstrasse.

Das Freiheitsgefühl der Jugend zwischen Beton und Gras: Yaniet Biniam am Hardplatz in Zürich.

Hardplatz, Zürich

Der Zürcher Hardplatz entstand nach dem Bau der ersten Hardbrücke. Er wurde 1897 gestaltet und 1898 benannt. In den 1920er-Jahren begann die Bebauung mit einer Wohnsiedlung und einem Schulhaus, um die durch den Ersten Weltkrieg entstandene Wohnungsnot zu verringern. Nach dem Bau der neuen Hardbrücke 1972 und der späteren Umgestaltung konnte der Durchgangsverkehr über die Hardbrücke geführt werden. Heute fährt die Tramlinie 8 bis nach Zürich-West.

Helvetiaplatz, Zürich

Der Helvetiaplatz im Zürcher Stadtteil Aussersihl war ursprünglich nicht als Platz geplant. Er war Teil eines schwierig nutzbaren Restgrundstücks, welches als «Rotwandwiese» bezeichnet wurde. Während der Unruhen zur Zeit der Helvetik (von Napoleon eingesetzte Regierung) diente sie als Hinrichtungsplatz, später wurde sie zum Besammlungs- und Kundgebungsplatz aller Aufständigen. Auch der heutige Helvetiaplatz gilt als zentraler Ort für öffentliche Kundgebungen und wird zweimal pro Woche als Marktplatz genutzt.

Verbundenheit durch gemeinsames Handeln: Tsion Yohans kümmert sich in der Unterkunft Lättich gerne um die Menschen.

Unterkunft Lättich, Baar ZG

Die Unterkunft Lättich ist eine kantonale Unterkunft für Asylsuchende in der sogenannten «zweiten Phase». Nach der «ersten Phase» in der Durchgangsstation (derzeit in Zug) wohnen sie hier selbständig in eigenen Zimmern oder Wohngemeinschaften. Die Unterkunft ist als Übergangslösung gedacht, bis die Bewohner*innen eine eigene Wohnung gefunden haben. Sie sind im Austausch mit Sozialarbeiter*innen und werden durch eine Wohnbegleitung unterstützt.

Boot über das Mittelmeer geflüchtet bin. Es fühlte sich an, wie aus dem Meer gerettet worden zu sein.

Angekommen ist man auch dann, wenn man arbeiten kann. So lernt man Menschen kennen, kann die Sprache lernen, man verdient sein eigenes Geld. Anfangs war ich bei einer kleinen Firma bei einem Golfplatz, wir haben die Wiesen präpariert, damit man Golf spielen kann. Das war meine erste Arbeit in der Schweiz im Jahr 2009, und sie war streng. Als ich klein war, hatte ich in Eritrea einen Unfall, ich habe seither einen kaputten Fuss. Deswegen musste ich später den Beruf wechseln. Ich habe noch in einem Restaurant gearbeitet und in der Stadtreinigung, war auch als Sanitär tätig. Jetzt bin ich seit zwölf Jahren bei Surprise und habe auch noch weitere Verkaufsplätze, ich verkaufe auch bei der Migros Brunau und beim Coop Höschgasse. Aber am Markt auf dem Helvetiaplatz fühle ich mich heimisch.»

«Ich kehre zurück, als ob es mein Haus wäre»

Tsion Yohans, 59 Jahre

Ort: Unterkunft Lättich, Baar

«Als ich vor elf Jahren in die Schweiz kam, lebte ich zuerst in einem Durchgangszentrum. Da waren Äthiopier*innen und Eritreer*innen, es gab also Leute, die meine Sprache verstanden. Ich bin offen und erzähle gerne. Ich kann mich mit allen unterhalten, und wir haben viel zusammen gemacht. Ich fühlte mich nicht fremd. Wenn man seine eigenen Leute trifft, fühlt man sich heimisch, mit der gleichen Kultur, derselben Sprache. Wir haben ein reges Sozialleben in Eritrea. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich hier in der Schweiz nicht zuhause bin.

Auf meiner Flucht war ich drei Wochen in Libyen, das war schlimm. Wir standen bereit für die Überfahrt und erwarteten ein grosses Schiff, das uns nach Italien bringen sollte. Es kam stattdessen ein Holzboot. Da bekam ich einen grossen Schock. Später im Durchgangszentrum bemerkte meine Ärztin, dass ich ernste Probleme hatte, und überwies mich zu einer Psychiaterin. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass ich eine Auf-

enthaltsbewilligung bekomme, mit der ich auch reisen darf. Ich sollte meine Kinder sehen können. Nachdem ich die Dokumente bekommen hatte, besuchte ich meine Kinder in Äthiopien. Erst als ich von dort wieder zurückkam, bin ich innerlich wirklich in der Schweiz angekommen. Von meinen Reisen nach Äthiopien bringe ich soziale Energie mit, um hier zu überleben. Ich suche mir immer irgendetwas, damit ich es lustig haben und lachen kann. Seit ich Surprise verkaufe, liebe ich ältere Menschen, und ich unterhalte mich den ganzen Tag mit ihnen. Ich geniesse meinen Tag. Ich muss daran glauben, dass das jetzt meine Heimat ist. Ich lebe hier und ich muss mich manchmal schon auch ein bisschen zwingen, nach vorne zu schauen und mich hier heimisch zu fühlen. Die Schweiz unterstützt uns dabei und gibt uns, was wir brauchen. Sich zuhause zu fühlen, muss aber aus uns selbst kommen. Ich wohnte lange in der Unterkunft Lättich, das ist nach dem Asylzentrum eine der folgenden Unterkünfte für Migrant*innen, die schon eine Weile hier sind. Es gibt da Wohnungen und eine Wohnbegleitung. Ich lebte dort drei Jahre und fünf Monate. Das war in Baar, neben dem Schwimmbad und Fussballplatz. Ich ging oft schwimmen, ich mochte das sehr.

Nach einer Weile sagten mir meine Betreuerinnen, ich solle mir nun eine eigene Wohnung suchen. Ich wollte das aber gar nicht, weil ich die Menschen in der Unterkunft nicht verlassen wollte. Ich brauche Menschen in meiner Umgebung. Irgendwann musste ich mir dann doch eine Wohnung suchen, die ich auch fand. So ging ich dort weg. Leider sagte mir der neue Hausbesitzer, dass er nicht so viel Besuch bei mir sehen möchte, das war für mich sehr schwierig. Ich arbeitete damals immer noch in der Unterkunft in Baar, ich putzte dort fünf Jahre lang, selbst als ich nicht mehr dort wohnte.

Heute gehe ich immer noch manchmal zurück, um die Menschen zu besuchen. Ab und zu sind dort neue Leute, das wechselt immer wieder. Aber das macht nichts, ich kehre immer wieder an den Ort zurück, als ob es mein Haus wäre, und besuche die Menschen, die jetzt dort wohnen.»

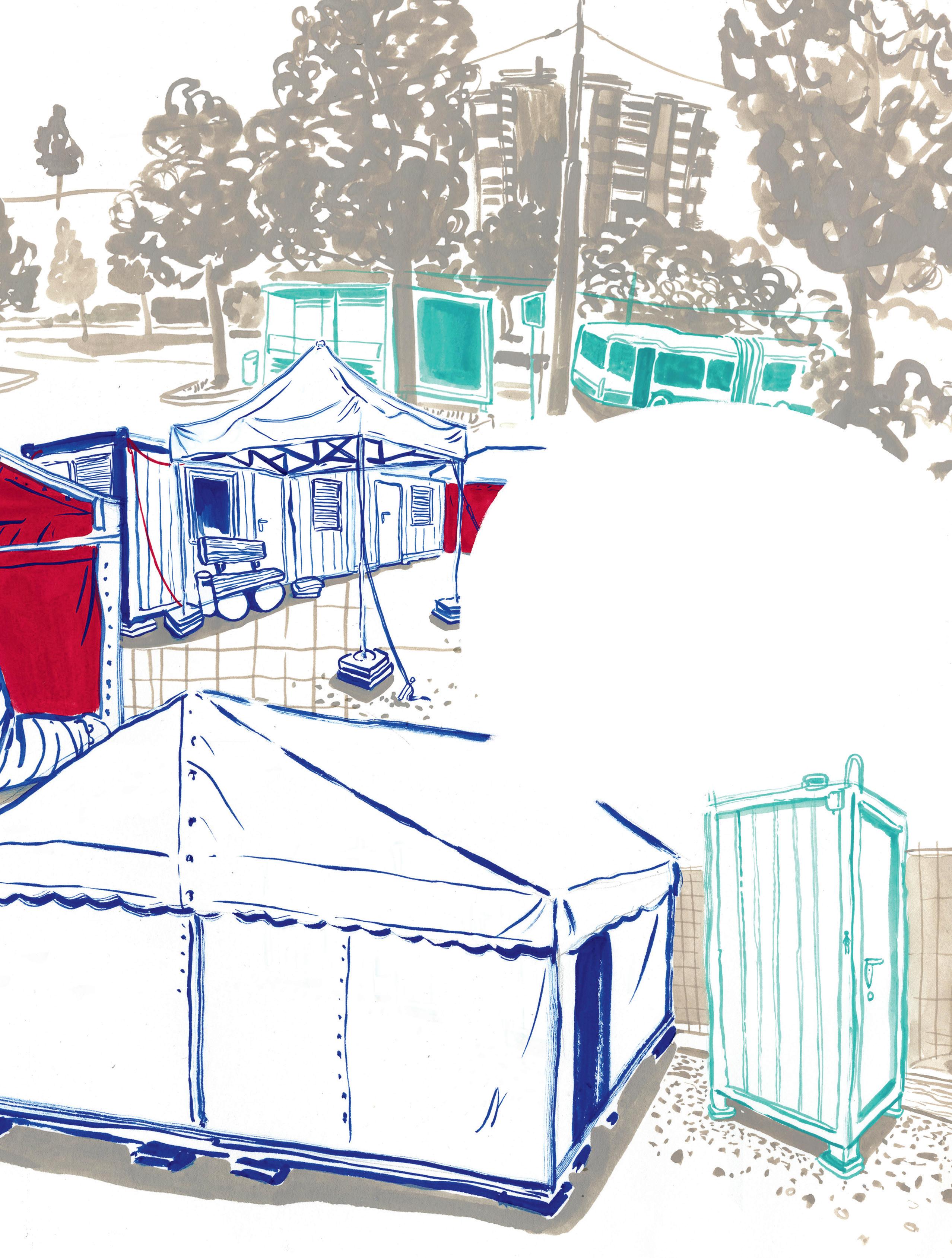

Obdachlosigkeit Auch Notschlafstellen können denkmal g eschützt sein. Aber was wird g eschützt und was nicht? Eine Erkundung an zwei Orten.

TEXT FABIAN KNELLWOLF UND DATI TRAN ILLUSTRATIONEN DIMITRI GRÜNIG

Beim Begriff «Denkmalschutz» kommen den meisten hierzulande wohl Gebäude wie das Bundeshaus in Bern oder das Münster in Basel in den Sinn. Und vielleicht auch der Altbau der Nachbar*innen, die sich über die Ablehnung ihrer Baupläne beschweren. Wenig prestigeträchtige und sogar flüchtige Einrichtungen wie Zirkusanlagen, Baubaracken, eine Notschlafstelle oder ein Wohnwagenstandplatz erscheinen zunächst fremd in diesem Kontext. Wieso aber sind diese Orte nicht Bestandteil eines gemeinsamen baulichen Erbes, das wir schützen?

In der Schweiz ist im Artikel 78 der Bundesverfassung festgehalten, dass die Natur- und Kulturdenkmäler des Landes zu schonen, zu schützen sowie ihre Erhaltung und Pflege zu fördern sind. Für die Erfüllung dieses Schutzauftrags hat die Eidgenössische Kommission für Denkmalschutz eine Liste von Leitsätzen herausgegeben. Sie stammen grösstenteils aus dem letzten Jahrhundert und müssen heute überdacht werden. Da in der Vergangenheit nur die wohlhabendere Bevölkerungsschicht die Mittel und Rechte zum Schützen der eigenen Interessen hatte, wurde der Rest der Bevölkerung, der einen ebenso wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leistet, darin nicht berücksichtigt und geriet in Vergessenheit. Natürlich sind in diesen Leitsätzen auch wichtige Grundsätze festgehalten, zum Beispiel dazu, was ein Denkmal ausmacht, wie man es behandeln und pflegen soll. Hier ist auch eine Herleitung des Denkmalgedankens zu finden: Der Mensch hat ein Grundbedürfnis nach Erinnerung, und dieses stützt sich massgeblich auf Orte und physische Objekte. Diese ortsgebundenen Objekte, so die weitere Ausführung, sollten sogenannt «geschichtlichen Zeugniswert» haben. Sie seien bestimmt durch ihre überlieferte Materie, das physisch Gebaute. Eben dies Gebaute mache die Authentizität und Einzigartigkeit des Denkmals aus. Einmal abgerissen, gingen diese Zeugnisse menschlichen Wirkens, historischer Ereignisse und Entwicklungen, künstlerischer Leistungen, sozialer Einrichtungen oder technischer Errungenschaften unwiederbringlich verloren.

Was Notschlafstellen für die Stadt bedeuten

In Zürich wird am Stadtrand jeden Winter der «Pfuusbus» der Stiftung Pfarrer Sieber aufgebaut. Man kann diese Einrichtung mit Fug und Recht trotz jährlichem Auf- und Abbau als festen Bestandteil der Stadt betrachten. Im Gegensatz zur Flüchtigkeit dieses Ortes steht die städtische Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse, welche zwar in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht ist – aber durch diesen Denkmalschutz in der täglichen Arbeit eher eingeschränkt wird.

Am Beispiel dieser beiden Notschlafstellen in Zürich lässt sich die historische, städtebauliche und architektonische Relevanz von weniger prestigeträchtigen und teils temporären Einrichtungen diskutieren. Und danach fragen, ob diese Orte nicht mitsamt ihrer Nutzungsgeschichte, also inklusive der heutigen Bedeutung im Stadt-

gefüge, in den Denkmalschutz einbezogen werden sollten, um auch den sogenannten Rändern unserer Gesellschaft einen Platz in einer gemeinsamen Denkmalkultur zu verschaffen. Ein auf diese Art neu gedachter Denkmalschutz sollte nicht nur die Helfer*innen (z.B. die Stiftung Pfarrer Sieber) würdigen oder als Mahnmal für bereits Vergangenes fungieren, sondern auch die Lebensrealitäten und Bedürfnisse der Benutzer*innen thematisieren.

Fest verankert und dennoch flüchtig Historisch kümmert sich die Stadt Zürich seit 1831 um das Thema Obdachlosigkeit, wie in einer Broschüre der Stadt Zürich zur Geschichte der Obdachlosenhilfe und Wohnintegration nachzulesen ist. Zunächst wurden die betroffenen Menschen – damals als «Vaganten» bezeichnet – in der «Verhaftsanstalt Im Berg» interniert. Der bürgerlichen Gesellschaft galten diese Menschen als «liederlich» und «arbeitsscheu», sie wurden auch in der Folgezeit stigmatisiert, polizeilich erfasst und festgehalten. Während des Zweiten Weltkriegs führte die kriegswirtschaftlich bedingte Knappheit an Baumaterialien und Wohnraum ab 1942 in der ganzen Schweiz zudem zu akuter Wohnungsnot und Obdachlosigkeit. In Zürich waren bestehende Einrichtungen wie die Bürgerstube an der Schipfe oder das Männerheim der Heilsarmee rasch überfüllt.

Ab 1945 reagierte die Stadt mit dem Bau von Notbaracken, dem Ankauf von Häusern ausserhalb der Stadtgrenze und mit einer «Wohnraumbeschaffungskampagne». Anfang der 1950er-Jahre zählten die städtischen Notschlafstellen über 100 000 Übernachtungen im Jahr, Mitte der 1970er-Jahre noch 40 000, was auch mit dem Ausbau privater Angebote zusammenhing. Im Dezember 1963 eröffnete der Verein Inselhütte Zürich mit Pfarrer Ernst Sieber den ehemaligen Zivilschutzbunker unter dem Helvetiaplatz. «Himmelreich unter der Erde» nannte er den Ort: Er sollte nicht nur eine Unterkunft, sondern eine kleine Heimat, eine Gemeinschaft bieten.

In den 1970er-Jahren rückten Jugend- und Drogenprobleme in den Vordergrund. Die Stadt eröffnete Auffangstationen, im Autonomen Jugendzentrum entstand 1981 der weltweit erste Fixerraum. Mit dem Anstieg der Heroinabhängigkeit rund um die offene Drogenszene am Platzspitz ab Mitte der 1980er-Jahre verschärfte sich die Lage drastisch. Pfarrer Sieber reagierte mit der «Aktion Bettwärme» und provisorischen Barackendörfern, während die Stadt zusätzliche Notschlafstellen einrichtete. Trotz dieser Massnahmen blieben die Angebote überlastet. Deswegen schränkte Zürich 1992 den Zugang zu den städtischen Einrichtungen ein: Übernachten durften nur noch Personen mit Wohnsitz in der Stadt.

In und seit der Covid-Pandemie ist die Obdachlosigkeit erneut angestiegen, was auch in den Notschlafstellen zu spüren ist. Es gibt keine gesicherten Zahlen zur Obdachlosigkeit in Zürich sowie in der Schweiz, da es bisher kein reguläres, umfassendes Datenerhebungsverfahren

in diesem Bereich gibt. Geschätzt sind es etwa 2200 Personen landesweit, wie die Studie «Obdachlosigkeit in der Schweiz» der Hochschule für Soziale Arbeit Nordwestschweiz (FHNW) im Jahr 2022 ergab (siehe auch Surprise 525/22). Angebote wie der Pfuusbus stiessen Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Grenzen, sagt Barbara Leuthold, langjährige Leiterin dieser Notschlafstelle.

Der 17 Meter lange umgebaute Sattelschlepper wurde 2002 von der Stiftung Pfarrer Sieber zum ersten Mal als sogenannte Kältehilfe eingerichtet. Er steht auf dem Kiesplatz neben dem Verkehrsamt Zürich, wo auch Standplätze für Menschen ohne festen Wohnsitz bereitgestellt werden. Pfarrer Sieber, der seit 1963 mit seiner Stiftung diverse weitere Sozialprojekte wie die Notschlafstellen Iglu und Nemo sowie Suppenküchen aufgebaut hatte, stellte mit dem Bus eine weitere Übernachtungsmöglichkeit für obdachlose Menschen zur Verfügung. Seither ist der Pfuusbus jeden November bis im April neben der Endhaltestelle der Buslinie 32 zu finden. Zugang haben hier auch Menschen, die nicht in Zürich gemeldet sind.

In der Saison 2024/25 zählten die Mitarbeitenden insgesamt 7795 Übernachtungen, was ihn zu einem wichtigen Bestandteil von Zürich und des Lebens in der Stadt macht. Tatsächlich sei der Pfuusbus ein viel genutztes Angebot, sagt Leiterin Barbara Leuthold, die schon seit zehn Jahren im Projekt arbeitet. Dazu gehört auch eine Kältepatrouille, die ihren Wagen ebenfalls dort parkiert, Betroffene direkt auf der Gasse anspricht und Hilfe anbietet. Ab und zu kommen auch Spital-Sanitäter*innen zum Pfuusbus, um Untersuchungen und medizinische Beratungen anzubieten. Das Angebot erreiche jedoch trotz allem nicht alle Betroffenen auf Zürichs Strassen, vielleicht auch, weil es oft laut und hektisch zugehe vermutet Barbara Leuthold. Auch Scham spielt eine Rolle. Sie beschäftigt viele, die kein Dach über dem Kopf haben. Leuthold ist es daher ein Anliegen, dass der Pfuusbus einfach zugänglich und niederschwellig wirkt.

Rund um den Pfuusbus hat sich inzwischen eine Zeltstadt entwickelt. Früher musste die Stiftung Pfarrer Sieber für den Aufbau jedes zweite Jahr eine Baubewilligung einreichen, neuerdings nur noch alle fünf Jahre. Eingereicht wird dann ein Katasterplan mit genauem Standort des Sattelschlepperanhängers, der angehängten Zelte und Container. Bei den Anwohner*innen ist der Pfuusbus akzeptiert. Leuthold sagt, sie bekomme nur selten Reklamationen. Manche Nachbarn rufen an, wenn es ihnen zu laut wird oder Spritzen an der Bushaltestelle herumliegen. Im Allgemeinen ist der Pfuusbus als Hilfseinrichtung bekannt und kann sich durch private Geldspenden selbst finanzieren. Der Aufenthalt ist für Gäste inklusive Znacht und Zmorge kostenfrei.

Im Frühling wird der Bus dann vom Zirkuszelt des Zirkus Knie abgelöst. Dann wird die Zeltstadt abgebaut, gewaschen und mit all ihren Containern und Betten in einer Halle eingelagert. Während der wärmeren Sommer-

monate stehen in Zürich also weniger Notschlafplätze zur Verfügung. Was passiert dann mit den Menschen auf der Strasse, besonders wenn der Sommer kalt und nass ist oder, im Gegenteil, so heiss, dass die Asphaltstrassen zur Gefahr werden?

Geschützt wird das Erbe der Metzgerei Vielleicht könnte hier ein sensibler, neu gedachter Denkmalschutz dabei helfen, auf die Wichtigkeit solcher Einrichtungen zu verweisen – und darauf, dass sie ein fester Bestandteil der Stadt sind. Denkmäler sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch sie sollte die Gesellschaft ihre Identität sowie Toleranz und Solidarität mit verschiedenen Gruppierungen schützen und vertiefen, namentlich auch mit Minderheiten. So steht es zumindest in den bereits erwähnten Leitsätzen der Denkmalschutzpflege unter Artikel 2.3., «Verantwortung der Gesellschaft».

Die Stadtzürcher Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse ist im Gegensatz zum Pfuusbus das ganze Jahr über geöffnet und bietet obdachlosen Einzelpersonen sowie ganzen Familien aus Zürich eine nächtliche Unterkunft. Wer nicht in der Stadt Zürich gemeldet ist und sich in einer Notlage befindet, wird für eine Nacht oder ein Wochenende aufgenommen und an die Zentrale Abklärungs- und Vermittlungsstelle (ZAV) verwiesen. Neben einem Schlafplatz stehen Beratung, Verpflegung, Duschen sowie Waschmaschinen zur Verfügung. Es gibt ein separates Stockwerk für Frauen sowie den Männerbereich, wo auch ein Familienzimmer für Notfälle existiert. Neu gibt es zudem ein LGBTQ+-Zimmer.

Weil die Sozialarbeiter*innen nie wüssten, welche Klient*innen abends erscheinen würden, sei die Raumaufteilung in der Notschlafstelle Rosengartenstrasse sehr flexibel, erklärt Teamleiterin Eveline Schnepf. In einigen Nächten kommen mehr drogen- oder alkoholkranke Menschen, in anderen vermehrt Personen mit anderen, oft auch psychischen Problematiken. Neben den separaten Bereichen für Frauen, Männer, Familien und dem LGBTQ+ -Zimmer gibt es zusätzliche Räume für Raucher*innen, Nichtraucher*innen sowie Konsument*innen von illegalen Substanzen, die mit einem Eimer für das Entsorgen des Spritzenmaterials ausgestattet sind. Alkohol ist in allen Schlafräumen erlaubt, Kiffen in den Raucherschlafräumen, so dass es die anderen nicht stört. In allen öffentlichen Räumen, so auch im Fumoir, sind keine Drogen, weder legale noch Illegale, erlaubt. Haustiere dürfen nicht in die Notschlafstelle mitgenommen werden, es gibt auch keine Räume für Paare. Um hier übernachten zu dürfen, muss man als mittellos gelten, man darf nicht mehr als 2700 CHF im Monat zur Verfügung haben. Für eine Übernachtung wurde bis vor der Pandemie symbolisch ein Fünfliber verlangt, heute ist sie für die Nutzer*innen kostenfrei. Die rund 146 Franken tatsächlicher Kosten pro Kopf und Übernachtung trägt die Stadt. Das Haus an der Rosengartenstrasse wurde 2022 reno-

viert und nach den Vorgaben der Denkmalpflege saniert. Beim Betrachten des Gebäudes wird offensichtlich, dass dabei grosser Wert auf die frühere Nutzung des Gebäudes als Metzgerei gelegt und die historische Optik über die heutigen funktionalen Bedürfnisse der Notschlafstelle gestellt wurde. Die Metzgerei hatte früher grosse Schaufenster, um das Fleisch zu präsentieren – für die Nutzung als Notschlafstelle sind grosszügige Einblicke jedoch genau das Gegenteil dessen, was benötigt wird. Dennoch wurden die grossen Schaufenster wieder eingebaut, immerhin mit Milchglas versehen. Die Nutzungsgeschichte, die nach heutigem Stand des Diskurses genauso zu einem Gebäude gehört wie dessen Vergangenheit, wurde ausschliesslich rückwärtsgewandt interpretiert. Dass sich so bauliche Probleme für die aktuelle Nutzung ergeben können, versteht sich von selbst.

Nun besitzen Notschlafstellen in den meisten Fällen keinen auffälligen architektonischen Stil. Sie reagieren auf das Zeitgeschehen und müssen deshalb flexibel bleiben können. Aber damit laufen sie wiederum Gefahr, im öffentlichen Diskurs über Denkmalschutz ganz übersehen zu werden. So braucht es dringend neue Denkmalpflegekonzepte, die auch die sozialen Funktionen eines Ortes anerkennen.

FABIAN KNELLWOLF studiert an der ETH Zürich Architektur und setzt sich mit alternativen Formen des Zusammenlebens auseinander.

DATI TRAN absolviert seinen Master in Architektur an der ETH Zürich. Er befasst sich mit gesellschaftlichen Dynamiken und dokumentiert Situationen fotografisch, in denen sie sichtbar werden.

Denkmalschutz In der Lehre und Forschung werden Fragen zur gesellschaftlichen Teilhabe im Denkmalschutz g estellt. Aber wie ist er denn ei gentlich g ere g elt? Und wo steht der wissenschaftliche Diskurs? Ein paar Fragen, die ein Gesamtbild ergeben.

Es ist zwischen gewolltem und «ungewolltem» Denkmal zu unterscheiden. Ein gewolltes Denkmal ist zum Beispiel ein Standbild, das zur Erinnerung bewusst aufgestellt wird: Alfred Escher vor dem Hauptbahnhof Zürich etwa. Baudenkmäler sind in der Regel «ungewollte» Denkmäler: Bauwerke, Orte, Strassen oder Plätze, die erst im Laufe der Zeit als wichtige Zeugen einer historischen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche erkannt und erhalten werden. Denkmäler müssen nicht unbedingt an gute Ereignisse erinnern. Als Mahnmal können sie auch Unrecht in Erinnerung rufen und Unbehagen auslösen. Manche Objekte besitzen auch mehrere Bedeutungsebenen. So zeugt z.B. der Gotthardtunnel einerseits von einer grossen Ingenieurleistung, andererseits auch davon, dass viele ausländische Arbeitskräfte – vor allem aus Italien –hier ihr Leben liessen.

Wir unterscheiden zwischen materiellem und immateriellem Erbe. Zum materiellen Erbe zählen Bauwerke, also physische Objekte. Als imma- terielles Erbe bezeichnet man beispielsweise lebendige Traditionen. In der Schweiz gibt es hierzu eine eigene Liste, zu finden unter: lebendige-traditionen.ch

Die meisten materiellen Schutzobjekte besitzen gleichzeitig auch immaterielle Werte, wie beispiels- weise besondere Handwerkstraditionen, die in ihren Bauteilen «gespeichert» sind, oder auch soziale Werte. Ein Objekt kann ein wichtiger Begegnungs- oder Ankunftsort sein, ein traditioneller Handelsplatz, eine temporäre Unterkunft.

Wer legt fest, was ein Denkmal ist?

Es gibt in der Schweiz kommunale und kantonale Fachstellen für Denkmalpflege, die für die Erfassung zuständig sind und darüber bestimmen, was ins Denkmalinventar (eine Art Liste) aufgenommen wird. Die Fachstellen untersuchen möglichst viele Bauwerke eines Jahrzehnts und vergleichen sie miteinander, um die wichtigsten oder am besten erhaltenen zu identifizieren. Es gibt auch Bundesinventare, in denen überregional bedeutende Objekte erfasst sind. Das bekannteste ist das ISOS – das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz.

Baudenkmäler sind in der Regel ortsgebunden. Baracken, die temporär aufgestellt werden, oder der in diesem Heft besprochene Pfuusbus (siehe S. 20) sind Sonderfälle und können aufgrund ihrer zeitweisen Ortsgebundenheit theoretisch als Schutzobjekte eingetragen werden.

Genauso wie die Architektur ist auch der Denkmalschutz politisch. Sowohl durch das, was eine Gesellschaft baut, als auch durch das, was sie als ihr wichtiges Erbe erhält, zeigt sie nach aussen und für jede*n sichtbar, was ihr wichtig ist und wo sie Prioritäten setzt. Die Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz, herausgegeben von der beim Bundesamt für Kultur angesiedelten Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, formulieren es so: «Denkmäler sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch ihre Denkmäler schützt und vertieft die Gesellschaft ihre Identität sowie Toleranz und Solidarität mit verschiedenen Gruppierungen, namentlich auch mit Minderheiten.» Der Schutz von Bauten oder Orten, die insbesondere für Minderheiten stehen, ist also vorgesehen. Es gibt bereits Denkmäler, die dieser Kategorie zuzuordnen sind – Fabriken, wo vor allem ausländische Arbeitskräfte beschäftigt waren, zum Beispiel. Partizipatorische Prozesse zu fördern, also den Einbezug direkt betroffener Personen, ist hier wichtig und hilfreich.

In der Schweiz sind zahlreiche Bauwerke aufgrund ihrer Bedeutung für Minderheiten bereits geschützt. Meist ist das aber nicht die wesentliche, sondern nur eine ergänzende Schutzbegründung. Bei einigen Bahnhöfen beispielsweise wird neben konstruktiven, städtebaulichen und baukünstlerischen Gründen auch ihre Bedeutung als Ankunftsort für ausländische Arbeitskräfte und Saisonniers betont. Auch manche –leider zu wenige – Arbeiterunterkünfte, die von den oftmals prekären Lebensumständen zeugen, sind inventarisiert. Viele Gruppierungen sind aber noch immer wenig repräsentiert und quasi unsichtbar in der Denkmallandschaft.

Wann kann beurteilt

In der Schweiz gibt es keine genaue Angabe dazu, wie alt ein Bauwerk sein muss, um als Denkmal geschützt zu werden. In manchen Ländern gibt es konkrete Altersangaben wie zum Beispiel 30 Jahre oder auch eher unpräzise wie: Das Objekt muss «aus vergangener Zeit stammen» oder «einer abgeschlossenen Epoche angehören». In der Regel ist man sich einig, dass es einen gewissen zeitlichen Abstand braucht, um die Bauten objektiv zu beurteilen. Die Therme in Vals ist allerdings schon bei ihrer Eröffnung ins Inventar des Kantons Graubünden aufgenommen wor- den. Das war damals aber vielleicht eher ein Werbegag, auch wenn sie aufgrund ihres baukünstlerischen Wertes sicher denkmalwürdig ist. Im Moment werden sehr viele auch junge Bauten abgebrochen. Die Denkmalpflege muss sich hier mit der Inventari- sierung beeilen, damit sie nicht nur diejenigen Bauwerke als Denkmal schützt, die zufällig vom Abriss verschont geblieben sind.

Kann ich mitbestimmen, was ein Denkmal sein soll?

Mit dem Schutz der Denkmäler sind die kommunalen und kantonalen Fachstellen für Denkmal- pflege betraut. Daneben gibt es den Verein Schweizer Heimatschutz, dem jede Person beitreten kann. Er besitzt das Verbandsbeschwerderecht. Das erlaubt dem Heimatschutz, Rekurs einzulegen, wenn aus seiner Sicht mit einem Denkmal oder Bauwerk nicht richtig umgegangen wird.

Ausstellung Welche Bedeutung wir Materialien zuschreiben und was Geschichten damit zu tun haben, thematisiert «Von Pflege, Wert und Denkmal: For What It’s Worth» im ZAZ Bellerive in Zürich.

TEXT GIULIA BERNARDI

«Was ist etwas wert – und für wen?» Diese Frage stellt die aktuelle Ausstellung im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich. Denn letztlich sind es gesellschaftliche Wertzuschreibungen, die darüber entscheiden, wie sorgsam mit Materialien umgegangen wird – und ob geschichtsträchtige Orte zu Denkmälern erklärt und entsprechend gepflegt werden – oder nicht. «Welchen Materialien Wert zugeschrieben wird, hängt vom gesellschaftlichen Kontext ab, von Faktoren wie der Klimakrise, von Kriegen und Konflikten oder den vorhandenen Ressourcen», sagt die Kuratorin Roxane Noëlle Unterberger. «Das bedeutet, dass diese Wertzuschreibung immer wieder neu definiert wird. Und genau darin liegt das Potenzial für gesellschaftliches Umdenken: Wie können wir Materialien, die wir kulturell bedingt als wertlos bezeichnen, umdeuten?»

Dieser Perspektivenwechsel wird anhand der Werke verschiedener Künstler*innen zu Beginn der Ausstellung thematisiert. Ein eingängiges Beispiel liefert ein Werk aus der Serie «Shade» von Brigham Baker. Dafür hat der US amerikanische Künstler, der in Zürich lebt und arbeitet, ein Stück Stoff auf einen runden Holzrahmen aufgezogen. Dieser Stoff war mal Teil von Sonnenstoren, die Baker aus Zürcher Wohnungen abmontierte, die zum Abriss freigegeben waren. Der Farbverlauf auf den

Textilien verweist auf die Witterung, auf den Umgang der jeweiligen Bewohner*innen damit. «Obwohl der Stoff alltäglich ist, wird er in diesem Rahmen anders bewertet», sagt Roxane Noëlle Unterberger. «Man wertet ein Material aber nicht nur allein damit auf, indem man es in einem Museum ausstellt, sondern auch, indem man zeigt, dass es mit Geschichten verknüpft ist.»

Verkohltes Holz, schäbige Baracken Dieser Versuch wird auch in den anderen Räumen spürbar. Unter den ausgestellten Exponaten befindet sich ein Holzbalken, der im 14. Jahrhundert im Landenberghaus in Greifensee verbaut wurde. Nachdem dieses Haus im Alten Zürichkrieg im 15. Jahrhundert beim Angriff Innerschweizer Truppen abgebrannt war, wurde es wieder neu errichtet und der teils verkohlte Balken erneut eingebaut. «Der Balken zeugt von dieser Gewalterfahrung. Er zeigt aber auch aus Notwendigkeit den pragmatischen Umgang mit Material auf.» Material wie Holz sei damals, vor der industriellen Produktion, nicht im gleichen Umfang verfügbar gewesen wie heute, sagt die Kuratorin. «Dementsprechend war auch der Wert höher und Veränderung am Material nicht so negativ konnotiert wie heute.» Für Unterberger vermögen genau solche Exponate die Besucher*innen zum Nachdenken anzuregen.

Epochen, ihre Themen und Konflikte beeinflussen Wertzuschreibungen.

In den letzten Räumen bewegt sich die Ausstellung von einer materiellen hin zu einer immateriellen Ebene. Roxane Noëlle Unterberger sieht diese eng miteinander verknüpft, bedingen sich materielle und kulturelle Wertzuschreibungen doch gegenseitig. Unter dem Titel «Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?» werden in Kooperation mit der ETH Zürich und ICOMOS Suisse erinnerungskulturelle und politische Fragen in den Fokus gerückt. Erwähnung finden zum Beispiel die temporären Arbeitsunterkünfte, die sogenannten Saisonnierbaracken, die für migrantische Arbeitskräfte aus ökonomischen Gründen direkt bei den Baustellen und Fabriken errichtet wurden. Die Unterkünfte legen Zeugnis aber über die ausbeuterischen und zum Teil tödlichen Bedingungen, die das Saisonnierstatut schuf – und sie gingen, im Gegensatz zu den errichteten Bauten –, nicht in die kollektive Erinnerung ein. «La Grande Dixence im Wallis oder das Viadukt in Zürich Wipkingen werden oft als grosse Schweizer Ingenieursleistung angesehen. Dass migrantische Bevölkerungsgruppen den Hauptanteil der Arbeit leisteten, wurde lange ausgeklammert.»

«Von Pflege, Wert und Denkmal: For What It’s Worth», bis So, 18. Januar 2026, Zentrum für Architektur Zürich. zaz-bellerive.ch

Buch Die Publikation «A future for whose past?» stellt die Kernfrage: Wie können wir das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby sichtbarer machen?

TEXT MONIKA BETTSCHEN

«Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft», lautet ein Satz, der dem preussischen Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt zugeschrieben wird. Wenn aber Kenntnisse über die Vergangenheit fehlen, fehlt auch ein identitätsstiftendes Element. In der Regel ist es so, dass Geschichtsbücher, historische Gebäude oder Statuen in einer Gesellschaft markieren, an wessen Vergangenheit man sich erinnern soll.

Anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Europäischen Denkmalschutzjahres, das der Europarat 1975 ausgerufen hat, legt die Publikation «A future for whose past? Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby» eine Sammlung von Texten aus der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft vor, um Erinnerungsorte und Erfahrungen spezifisch marginalisierter Menschen in den Mittelpunkt zu rücken – was ein vollständigeres Bild davon schaffen soll, was wir als «unsere Vergangenheit» bezeichnen.

Kliniken und Gefängnisse

Es fällt schwer hinzuschauen, wo Menschen Opfer von Gewalt und Verbrechen werden oder wurden: An mehr als einem Dutzend Orten wurde der Vater von Daniel Huber «versorgt». «Auf Bauernhöfen, in Heimen, in der Strafanstalt Bellechasse. An Orten, an die er sich nicht erinnern wollte», erzählt der Sohn. Er ist Präsident der Radgenossenschaft der Landstrasse, der Dachorganisation der Jenischen und Sinti in der Schweiz. Für das Buch hat der Journalist und Autor Willi Wottreng, der auch Geschäftsführer der Radgenossenschaft ist, die Lebensgeschichte von Robert Huber im Gespräch mit dessen Sohn Daniel nachgezeichnet. «Opfer dürfen vergessen, um ihre Würde zu retten. (…) Die Täter aber sollen sich erinnern», schreibt er. Wottreng hebt hervor, dass auch Kliniken und Gefängnisse Erinnerungsorte der Mehrheitsgesellschaft sein müssten.

durch begegnen sich hier die wissenschaftliche und die zivilgesellschaftliche Perspektive auf einer sehr persönlichen Ebene.

«es kommt ein punkt im leben eines süchtigen wo man merkt wir sind kein teil mehr von euch also von der gesellschaft», schreibt er an einer Stelle in seinem Text, der genau diesen Kern als Titel trägt: «wir sind kein teil mehr von euch».

«Suchterkrankte Menschen sind eine Minderheit, von der wir viel zu wenig wissen.»

SILKE LANGENBERG

Am Rand der Städte, am Rand der allgemeinen Wahrnehmung vielleicht, befinden sich auch die Agglomerationen. Gerold Kunz und Manuel Medina González, beide im Bereich Architektur tätig, heben in ihrem Kapitel die Agglomeration als erhaltenswertes Erbe hervor. Die Siedlungsgebiete, welche eine Kernstadt umschliessen, erzählen von Mobilität und Wachstum. Von Entwicklungen, die vielen Menschen zu schnell voranschreiten, weil sie ganze Ortsbilder verändern. «Ein Bewusstsein dafür, dass auch Gemeinden der Agglomeration als schützenswertes Kulturerbe betrachtet werden sollten, ist bislang nicht vorhanden», stellen sie fest. Man darf sich hier auch bewusst machen, dass knapp Dreiviertel der Schweizer Wohnbevölkerung in einer der 52 Agglomerationen des Landes lebt. Am Rande zu sein, ist – in ganz unterschiedlichen Formen – letztlich ein Zustand, der zu einer Gesellschaft gehört. Vielleicht würde eine solche Sichtweise dazu beitragen, dass sogenannt marginalisierte Gruppen ein wenig anders wahrgenommen werden.

Von grosser Dringlichkeit ist zudem das immaterielle Erbe einer Gesellschaft. Hierzu zählen auch die Erfahrungen von Suchtkranken: «einer Minderheit, von der wir viel zu wenig wissen», wie Silke Langenberg von der ETH Zürich im Nachwort eines Textes von Christian Winter schreibt, mit dem sie die Grundschule besucht hat. Da

BILD: ZVG

«A future for whose past? Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby», Verlag Hier und Jetzt 2025, herausgegeben von der Arbeitsgruppe Denkmalschutzjahr 2025 des ICOMOS Suisse und dem Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH Zürich.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Appius GmbH, Interims-Management

Maya Recordings, Oberstammheim altra vista gmbh - Schulberatung

Allrounder-GMVL Tom Koch, Bern

Breite-Apotheke, Basel

AnyWeb AG, Zürich

Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung

Alternative Bank Schweiz AG movaplan GmbH, Baden

Fonds Heidi Fröhlich

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Stahel & Co. AG, Der Maler fürs Leben. ZH a energie ag, Schüpfen

Afondo Consulting, Adrian Hässig - Coach

Gemeinnützige Frauen Aarau

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau Schweiz. Philanthropische Gesellschaft Schreinerei Beat Hübscher, Zürich

Lebensraum Interlaken GmbH

Scherrer & Partner, Basel www.tanjayoga.ch, Lenzburg

Kaiser Software GmbH, Bern

Stoll Immobilientreuhand AG, Winterthur

Peter Deubelbeiss AG, Brandschutzberatung Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Fasse

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?

Eine von vielen Geschichten

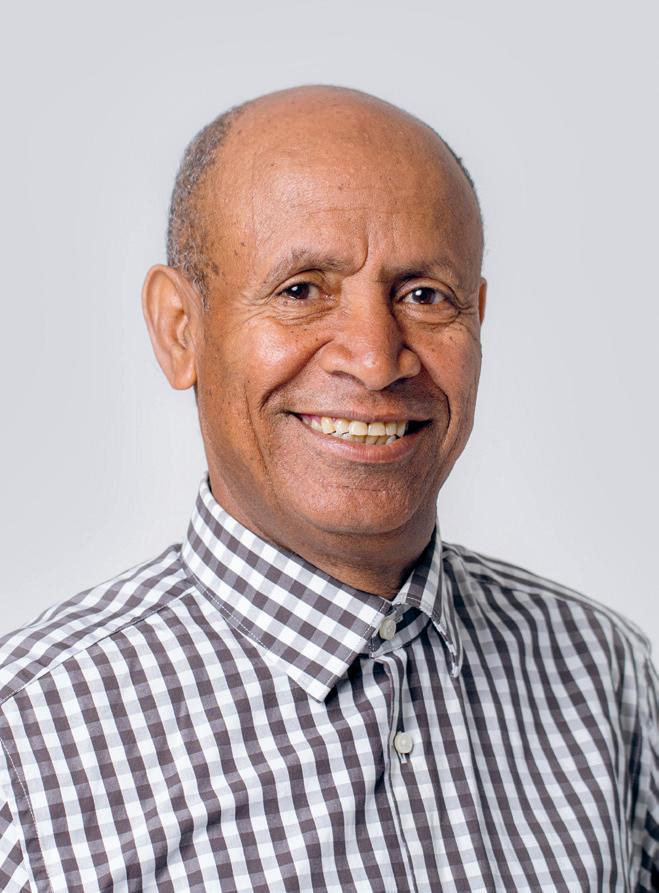

Negasi Garahlassie gehört unterdessen schon fast zum Winterthurer Stadtbild. Seit rund 15 Jahren ist Negasi Garahlassie als Surprise-Verkäufer tätig. Entweder verkauft der gebürtige Eritreer seine Magazine auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof Winterthur. Der Arbeitstag des 65-Jährigen beginnt frühmorgens und dauert meist so lange, bis der abendliche Pendelverkehr wieder abgenommen hat. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen ist er auf das Einkommen des Strassenmagazinverkaufs angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das SurPlus-Programm unterstützt ihn dabei: Mit Krankentaggelder, bezahlten Ferientagen und einem Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr.

Das Programm Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus

Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.

Spendenkonto:

Unterstützungsmöglichkeiten:

· 1 Jahr: 6000 Franken

· ½ Jahr: 3000 Franken

· ¼ Jahr: 1500 Franken

· 1 Monat: 500 Franken

· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90

info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!

Imp ressum

Herausgeber

Surprise, Münzgasse 16 CH4051 Basel

Geschäftsstelle Basel

T +41 61 564 90 90

Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo

Regionalstelle Zürich

Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich

T +41 44 242 72 11

Regionalstelle Bern

Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern

T +41 31 332 53 93

M+41 79 389 78 02

Soziale Stadtrundgänge

Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo

Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo

Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo

Anzeigenverkauf

Stefan Hostettler, 1to1 Media

T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo

Redaktion

Verantwortlich für diese Ausgabe: Diana Frei (dif), Sara Winter Sayilir (win), Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea), Esther Banz (eb) T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch

Ständige Mitarbeit

Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Ralf Schlatter, William Stern, Priska Wenger, Christopher Zimmer

Mitarbeitende dieser Ausgabe