davon gehen CHF 4.–an

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

davon gehen CHF 4.–an

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

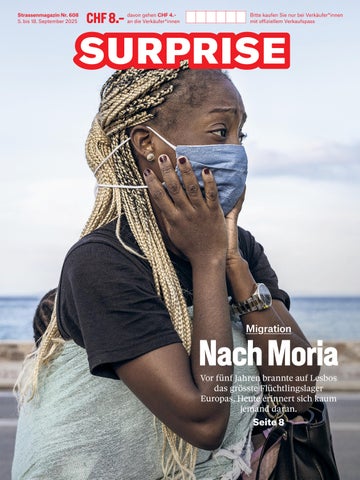

Vor fünf Jahren brannte auf Lesbos das grösste Flüchtlingslager Europas. Heute erinnert sich kaum jemand daran.

Seite 8

«Ich möchte der Sucht und der Armut ein

geben»

Seit Franziska Lüthi für ihre Gewalterfahrungen Worte findet und das Erlebte teilen kann, fühlt sie sich nicht mehr schuldig. Auf ihrem Sozialen Stadtrundgang durch Bern spricht sie über die Verkettung von Traumata, Sucht und Armut.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Editorial

Fünf Jahre ist es her, dass ein Grossbrand das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zerstört hat, kaum beachtet inmitten der Pandemie. Seither hat sich die «Versicherheitlichung» der europäischen Migrationspolitik massiv verstärkt. So schildert es die Journalistin Franziska Grillmeier. Über Jahre beobachtete sie auf Lesbos und an anderen europäischen Grenzen den Auf- und Ausbau eines menschenverachtenden Systems aus Aufrüstung, Zäunen, Pushbacks, unterlassener Seenotrettung und Lagern unter der Aufsicht der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, ab Seite 8.

Auch der Fotojournalist Murat Türemiş dokumentiert, was Menschen entlang der Fluchtroute durch die Türkei nach Griechenland erdulden müssen. Seine Fotos aus Moria von vor und nach dem Brand 2020 bezeugen, was die europäische Öffentlichkeit lieber verdrängen würde: Menschen kommen auf der Suche nach Schutz und Perspektive unter Lebensgefahr nach Europa und werden behandelt wie Schwerverbrecher*innen. Viele von ihnen Kinder.

4 Aufgelesen

5 Recherchefonds Offen für Pitches

5 Vor Gericht Von Zauberpilzen und Zollkontrollen

6 Verkäufer*innenkolumne Zu Ende denken

7 Die Sozialzahl Kinder kosten Zeit

8 Migration 5 Jahre nach dem Brand von Moria

14 Orte der Begegnung Die Hundewiese

16 Interview FPÖ gegen die Zivilgesellschaft

Wer es schliesslich durch das komplexe Asylund Aufnahmesystem schafft, sucht in der Regel Arbeit, auch bei Strassenzeitungen. Integrative Hilfsangebote aus der Zivilgesellschaft stehen nicht zuletzt deshalb unter Beschuss: Rechtspopulist*innen untergraben gezielt die Arbeit von NGOs und Medien. Aus ideologischen Gründen, weil ihnen die Vielfalt unserer Gesellschaften missfällt, aber auch taktisch zur Destabilisierung demokratischer Strukturen. In der Steiermark kürzte jüngst die FPÖ, kaum an der Regierung, staatliche Gelder für zahlreiche NGOs, darunter die Grazer Strassenzeitung Megaphon. Welche Parallelen dieses Beispiel in den USA, Deutschland oder auch hier in der Schweiz hat, lesen Sie ab Seite 16.

Und zwischendurch können Sie sich mit Kollegin Esther Banz auf eine Hundewiese begeben, dort begegnet man netten Menschen, ab Seite 14.

SARA WINTER SAYILIR Redaktorin

18 Serie: Hinter Mauern Muss Kunst denn elitär sein?

22 Kino «Es braucht viel Mut, das Schweigen zu überwinden»

24 Buch Wie Widerstand wirkt

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner am Kornhausplatz, Bern

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Nachruf Muhumed Jamal Warsame

Auf g elesen

News aus den 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Die Amsterdamer Strassenzeitung Z! wird dieses Jahr 30 Jahre alt und hat dies mit einem grossen, durch die Bürgermeisterin Femke Halsema eröffneten Frühstück im Oosterpark gefeiert. In ihrer Jubiläumsausgabe schreibt die Chefredaktorin Karin Stroo: «Nicht jeder in Amsterdam hat das Glück, einen sicheren Platz zum Schlafen zu haben. Solange es Obdachlose in der Stadt gibt, werden wir auf jeden Fall weitermachen mit der Herstellung – und dem Verkauf – der Strassenzeitung.» Gemeinsam mit dem Team wünschen wir eine baldige Abschaffung der Obdachlosig keit in Europa (war das nicht mal politisches Ziel für 2030?). Bis dahin: weiter gutes Durchhaltevermö gen und viele zugewandte Leser*innen!

Auch das Osnabrücker Strassenmagazin feiert sein 30-jähriges Bestehen. Das norddeutsche Magazin ist wie Surprise Mitglied im Internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP. Die Auflage bewegt sich zwischen 9000 und 14 000 Exemplaren im Monat, erstellt von einer grossenteils ehrenamtlichen Redaktion. Insgesamt rund 750 Verkäufer*innen haben das Magazin seit seiner Gründung in Osnabrück verkauft, momentan sind es in Stadt und Landkreis 45 Wohnungslose und ehemals Wohnungslose sowie anderweitig Armutsbetroffene. Alles Gute!

Recherchefonds

Unabhängig, kritisch und mit unverkennbarer Stimme berichtet Surprise über Armut, Ausgrenzung, Obdachlosigkeit und Migration. Diese Themen werden zunehmend komplexer und sind von hoher gesellschaftlicher Relevanz, gerade in Zeiten sozialer Umbrüche, Krisen und Kriege.

Mit dem Surprise Recherchefonds fördern wir im Strassenmagazin die grossen Geschichten zu eben diesen Themen – mit klarem Bezug zur Schweiz und nahe an den Menschen. Sei es als umfangreicher Artikel, als Reportage, Fotoessay, Serie oder in einer Mischform. Der Recherchefonds unterstützt Journalist*innen mit finanziellen Beiträgen bis 3000 Franken.

«Unfreiwillig nach Zürich» ist die jüngste auf diese Weise ermöglichte Recherche (Surprise 606/25). 2024 zeigten wir in Kooperation mit dem Recherchekollektiv WAV, dass die offizielle Schweiz mit Steuergeldern eine Agentur (ICMPD) unterstützt, die unter Korruptionsverdacht steht und Menschenrechtsverletzungen mitträgt (Surprise 582/24). Und 2023 konnten wir mit dem Recherchefonds eine fünfteilige Serie zur Digitalisierung finanzieren (Surprise 548/23, 550, 552, 553, 554). Sie kann online unter surprise.ngo/digitalisierung abgerufen werden, die Recherche zur ICMPD unter surprise.ngo/ wie-die-schweiz-die-festung-europasmitfinanziert und diejenige zur unfreiwilligen Mobilität unter surprise. ngo/magazine/bei-armut-hilft-nurdie-stadt. LEA

Der junge Mann, der an diesem Julinachmittag im Gerichtssaal des vor kurzem neu eröffneten Bezirksgerichts Lenzburg sitzt, strahlt nicht allzu viel Begeisterung aus. Der 24-Jährige ist angeklagt, sich zwei Psilocybin-Grow-Kits aus den Niederlanden besorgt zu haben. Das sind Anbausets zum Züchten von psychoaktiven Pilzen, sogenannten Magic Mushrooms. Den von der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ausgestellten Strafbefehl hat er angefochten und für das Gerichtsverfahren eine Verteidigerin beigezogen.

Neue Anträge können bis zum 15. Oktober eingereicht werden.

Schweizbezug und Veröffentlichungsabsicht im Surprise sind zwingend. surprise.ngo/recherchefonds

Einfuhr und Konsum von halluzinogenen Pilzen sind in der Schweiz verboten. Über deren Verbreitung ist nur wenig bekannt. Die letzten Zahlen aus einer Studie der Stiftung Sucht Schweiz stammen aus dem Jahr 2014. Hiernach konsumieren weniger als 4 Prozent der Bevölkerung (mindestens) einmal in ihrem Leben Magic Mushrooms. Zum Vergleich: Bei Cannabis ist es jede dritte Person. «Hatten Sie schon einmal mit Drogen zu tun?», will der Einzelrichter von dem Beschuldigten wissen. «Mmmh, ja.» «In welchem Zusammenhang?» Cannabis habe er geraucht, vor eineinhalb Jahren. Über seinen Drogenkonsum gibt der 24-Jährige einigermassen bereitwillig Auskunft, zum Vorwurf des Schmuggels sagt er hingegen nichts.

In ihrem Plädoyer weist die Verteidigerin darauf hin, dass das vom Zoll sichergestellte Paket von irgendeiner beliebigen Person an die Adresse ihres Klienten hätte geschickt werden können. «Es ist ein be -

kanntes Vorgehen, dass man Betäubungsmittel an die Adresse einer anderen Person bestellt, um sie dann vor Ort abzufangen.» Tatsächlich ist die Beweislage in diesem Fall äusserst dünn: Abgesehen von der Adresse des 24-Jährigen ist da nicht viel. Hinzu kommt etwas anderes: Offenbar haben es die Ermittler unterlassen, die aus dem Verkehr gezogenen Grow-Kits auf ihren genauen Inhalt zu testen. Ohne Gutachten aber, so die Verteidigerin, handle es sich bei den Paketen nicht um verbotene Magic Mushrooms, sondern schlicht um zwei mit Erde gefüllte Plastikschalen.

Der Einzelrichter, hustend, schnäuzend, sich räuspernd, offenbar von einer heftigen Sommergrippe geplagt, wischt die Argumente der Verteidigung vom Tisch. «Der Beschuldigte hatte Drogenkontakt in seinem Leben, es ist noch nicht so lange her», sagt er in der Urteilsbegründung. Auch die Vorstrafen des 24-Jährigen – obwohl nicht einschlägig – fallen negativ ins Gewicht. Dass der Richter darüber hinaus dem Beschuldigten die (teilweise) Aussageverweigerung zu dessen Ungunsten auslegt, gibt dem Entscheid einen, sagen wir, etwas unguten Beigeschmack. Das Urteil lautet: Schuldig der Einfuhr von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum. Die Strafe: Eine Busse von 500 Franken und Verfahrenskosten von über 2000 Franken.

WILLIAM STERN ist Gerichtsreporter in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Da war ein Leserbrief in unserem Heft. Der Verfasser bezeichnet darin das Verkaufen von Surprise als eine Form von Bettelei. Mit Verlaub: Das stösst mir sauer auf. Ich mache das jetzt schon seit über siebzehn Jahren und ich habe noch nie gebettelt. Ich bin von Beruf Verkäufer.

Der Mann denkt seinen Gedanken nicht zu Ende. Wenn ich das nun für ihn tun darf: Wenn wir Surprise-Verkäufer*innen Bettler*innen wären, dann betteln in dieser Logik alle, die etwas verkaufen. Alle Verkaufenden haben etwas gemein: Verkaufen ist unser Beruf, ein Beruf wie jeder andere. Wir alle verdienen mit unserem Beruf den Lebensunterhalt oder zumindest ein Zubrot.

Das Einzige, was uns Surprise-Verkäufer*innen von anderen Verkaufspersonen unterscheidet: Wir verkaufen unser Pro-

dukt auf der Strasse. Die meisten anderen tun dies in einem Geschäft oder im Aussendienst. Wobei, wir sind ja vielleicht auch Aussendienstler*innen?

Immerhin sind wir draussen, was aber nicht zu verwechseln ist mit: ausser Dienst. Wenn wir verkaufen, stehen wir Ihnen vielmehr zu Diensten und finden darin verdienstvoll einen Verdienst.

Und wir verkaufen auch nichts an der Steuer vorbei. Wir alle haben eine Verkaufsbewilligung, organisiert vom Verein Surprise. Wir sind auch nicht die Einzigen, die ihre Ware auf der Strasse verkaufen. Da sind Marktfahrer*innen, im Sommer auch Glacé-, im Winter Marroni-Verkäufer*innen. Ob drinnen oder draussen, wir begegnen laufend Verkaufspersonen, auch beim Einkauf für das tägliche Leben. Will der Mann etwa sagen, das seien auch alles Bettler*innen?

Ich wurde mal gefragt: Braucht man Voraussetzungen, um bei Surprise als Verkäufer*in mitmachen zu können? Nehmen Sie meine Antwort bitte nicht allzu ernst, der Schalk hat mich gejuckt. Und ein bisschen dick auftragen macht immer Eindruck: «Ja», habe

ich geantwortet, «also wenn man die Matur hat, dann hat man schon mal ganz gute Chancen. Hat man dazu den Bachelor, dann steigen die Chancen beträchtlich. Hat man dann auch noch den Master, dann ist man mit Sicherheit dabei.»

Richtig ist: Surprise ist niederschwellig. Ich hab’s in meinem Buch «Am Rande mittendrin – Erlebnisse eines SurpriseVerkäufers» so formuliert: Surprise bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Auf der Webseite von Surprise erfahren Sie gerne mehr über uns. Anfügen will ich noch: Es hat mich niemand zu dieser Kolumne gedrängt. Sie ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit.

URS HABEGGER, 69, verkauft Surprise in der Bahnhofunterführung Rapperswil. Auch als Buchautor hat er sich verdient gemacht, indem er seine Arbeit auf unterhaltsame Weise thematisiert.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Frauen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren, die in kinderlosen Paarhaushalten leben, haben 2024 53,9 Wochenstunden bezahlte und unbezahlte Arbeit erbracht, Männer 53,2 Stunden. Alles im Lot also? Nein, die Aufteilung zwischen der bezahlten und der unbezahlten Arbeit nach Geschlecht ist nach wie vor sehr ungleich. Die patriarchalen Strukturen haben sich nicht wirklich verflüchtigt. Während Männer 64 Prozent ihrer Arbeitszeit bezahlt bekommen, beträgt dieser Anteil bei den Frauen nur 48 Prozent. Umgekehrt bedeutet dies: Frauen leisten in diesen Paarhaushalten 27,9 Stunden unbezahlte Arbeit, Männer nur 19,2 Stunden. Über 95 Prozent der unbezahlten Arbeit fliesst dabei in die Haus- und Beziehungsarbeit, ein sehr geringer Anteil dieser Zeit wird für freiwilliges Engagement aufgewendet.

Diese ungleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit akzentuiert sich, wenn bei Paarhaushalten der Einfluss von Kindern genauer betrachtet wird. Wichtiger als die Zahl ist das Alter der Kinder. Wo das jüngste Kind noch keine 15 Jahre alt ist, steigt der Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit bei Frauen auf 77,5 Stunden pro Woche, bei Männern auf 73 Stunden. Die unbezahlte Arbeit macht dabei bei Frauen einen Anteil von 76 Prozent aus, bei Männern beträgt dieser 50 Prozent. Der zeitliche Aufwand für die bezahlte Arbeit bleibt bei Männern praktisch gleich hoch, bei Frauen reduziert er sich hingegen um rund 7 Stunden pro Woche. Dies geht mit finanziellen Einbussen in diesen Haushalten einher.

Werden die Kinder älter und ist das Jüngste mehr als 15 Jahre alt, sinkt der zeitliche Aufwand in Paarhaushalten wieder. Frauen arbeiten dann noch 57,4 Stunden in der Woche, wobei

der Anteil der unbezahlten Arbeit noch immer 63 Prozent beträgt. Jener der Männer beläuft sich noch auf 39 Prozent bei einer totalen Wochenarbeitszeit von 58,5 Stunden.

Die ungleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern in Paarhaushalten besteht trotz aller Bemühungen um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterhin. Es sind noch immer die Frauen, welche die grösste Bürde der Haus- und Familienarbeit übernehmen, insbesondere wenn die Kinder noch klein sind. Ähnliches lässt sich auch bei der Betreuung und Pflege kranker und älterer Angehöriger beobachten. Es überrascht daher nicht, dass die Diskussion über eine finanzielle Abgeltung der unbezahlten Arbeit und insbesondere der Care-Arbeit wieder intensiv geführt wird. Vielen genügen die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in der AHV nicht mehr. Manche fordern solche auch in der 2. Säule der beruflichen Vorsorge.

Andere gehen noch einen Schritt weiter und fordern einen Lohn für diese Care-Arbeit. Ein Entgelt für bisher unbezahlte Care-Arbeit würde deren immense volkswirtschaftliche Bedeutung endlich sichtbar machen. Doch einmal abgesehen von der Frage, wie dies finanziert werden könnte, würde damit auch das Risiko einhergehen, dass die ungleiche Rollenverteilung in Paarhaushalten erst recht zementiert würde. Die Rede ist von einer «Herd-Prämie», die grossmehrheitlich an Familienfrauen fliessen würde. Wo konservative Kreise hinter einer solchen familienpolitischen Forderung stehen, zeigt sich rasch, dass diese damit die Hoffnung auf eine demografische Wende hin zu wieder mehr Kindern in den Familien verbinden.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte Arbeit nach Familiensituation, in Stunden pro Woche, 2024

bezahlte und unbezahlte Arbeit

Bezahlte Arbeit

Unbezahlte Arbeit

Migration Hunderttausende Menschen auf der Flucht landeten 2015 auf der griechischen Insel Lesbos. 2020 brannte hier inmitten der Pandemie das damals grösste Flüchtlingslager Europas ab: Moria. Auf Lesbos erinnert wenig an diese Zeit.

TEXT FRANZISKA GRILLMEIER FOTOS MURAT TÜREMIŞ

GRIECHENLAND

1 Ein aus Protest gelegter Grossbrand zerstört am 8. September Moria, das damals grösste Flüchtlingslager Europas. Zuvor hatten erste Covid-Fälle für Unruhen gesorgt.

2 Alleingelassen mit der Pandemie, dem Brand, der Ungewissheit: Wer seine Habseligkeiten vor den Flammen retten konnte, hatte Glück.

3 Wer nicht aufs Festland umgesiedelt wurde, versuchte nach dem Brand im neuen, stacheldrahtbewehrten Lager Maurovouni aufgenommen zu werden, vorbei an Checkpoints und Registrierung.

Diesen Sommer lief ich mit einer Freundin den Weg zum Leuchtturm im Norden von Lesbos hinauf. Jahrelang arbeitete sie als Helferin rund um diesen Leuchtturm, der hunderten Menschen den Weg von der Türkei nach Europa wies. Heute kommt sie immer wieder mit Studierenden auf die Insel, um Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen und über das zu reden, was folgte. «Schon jetzt verblasst so vieles», sagte sie, als hätte die Erinnerung einen Schutzfilm bekommen. Die Schwimmwesten, die bei unserem letzten Spaziergang vor einigen Jahren noch in den Olivenbäumen am Wegesrand hingen, sind verschwunden. Jahrelang markierten sie Geflüchteten dort den Pfad von der steilen Küste hinauf zum Feldweg und Helfer*innen den Weg nach unten. Heute gibt es keine zivile Seenotrettung mehr rund um die Insel. Nicht, weil keiner mehr hier ankommt, sondern weil dies – wie so vieles auf der Insel – jetzt im Verborgenen geschieht. Auch Wegweiser gibt es keine mehr, ausser solche, die von der Insel wegführen. Oder wie der neue rechtspopulistische Migrationsminister Thanos Plevris Ende August auf Lesbos zu den Medien sagte: «Die oberste Priorität bleibt die Rückführung von Menschen.»

Die Küsten von Lesbos werden heute von der griechischen Küstenwache und der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex überwacht. Mit immer mehr Ressourcen: Von 2021 bis 2027 sollen Frontex insgesamt 11,9 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Ein steiler Anstieg: 2005 lag das Budget noch bei etwas über 6 Millionen Euro, im Jahr 2020 waren es schon knapp 460 Millionen, 2025 beträgt es 1,12 Milliarden Euro. Technologisches Equipment, das auch andernorts zum Einsatz kommt, nicht mitgerechnet. Die griechische Küstenwache operiert mit Radar für kurze und lange Distanzen und versorgt die Patrouillen mit Echtzeitdaten. Wärmebild- und HD-Kameras überwachen das Meer rund um die Uhr. Dazu kommen Drohnen, die schwer zugängliche Küstenabschnitte und offene Seegebiete aus der Luft im Blick behalten. Trotz all der Kameras ist das, was mit Flüchtenden heute auf dem Mittelmeer passiert, der Öffentlichkeit so wenig zugänglich wie kaum je zuvor.

Das zeigt beispielsweise die unvollständige Aufklärung der Behörden beim Unglück von Pylos 2023 (siehe Surprise 576/24). Bei dem Schiffbruch des Fischkutters «Adriana», der von Libyen aus abgelegt hatte, starben über

sechshundert Menschen. Damals stand der Vorwurf im Raum, die griechische Küstenwache habe über fünfzehn Stunden lang von der prekären Lage des überfüllten Schiffs gewusst, ohne einzugreifen. Und sie habe auch die Notrufe von Frontex ignoriert, die ihrerseits nur eingreifen kann, wenn ein Mitgliedsstaat darum ersucht. Obwohl das Schiff der griechischen Küstenwache, das schliesslich anrückte, hochmodern und mit Thermalkameras ausgestattet ist, wurde der Vorfall nicht gefilmt. Die Kameras waren laut der griechischen Küstenwache nicht eingeschaltet, weil die Crew mit der Rettung beschäftigt gewesen sei. Auch berichteten Überlebende des Schiffsunglücks der Forschungsgruppe Forensis, die den Fall mithilfe interaktiver 3-D-Modelle später zu rekonstruieren versuchte, dass ihnen seitens der Küstenwache die Telefone abgenommen und nicht mehr zurückgegeben wurden. Mögliche Beweise wurden so mutmasslich vernichtet.

Bloss nicht erinnern

Am Leuchtturm angekommen, entdecken wir, dass die einzige Gedenktafel im Norden der Insel, die hier einmal stand, verschwunden ist. Sie erinnerte an einen weiteren Schiffbruch mit Flüchtenden aus dem Jahr 2009, bei dem acht Menschen starben, als ihr Boot in einem Unwetter an einem Felsen zerschellte. Nur eine ausgeleierte Halterung hängt noch an einem Stein neben dem Turmgehäuse. Die Namen der Ertrunkenen waren darauf vermerkt, bei vieren stand dazu noch das Alter: Mehdi war vier, Abdulfasl drei, Yalda war acht und Neda war zehn. Auf der Tafel wurde auch den Fischern gedankt, die vielen Betroffenen damals das Leben retteten. Doch die Tafel steht nicht mehr. Auf dem Rückweg sehen wir ein Stück abseits den verrosteten Rahmen der Tafel verbogen auf dem steinigen Boden liegen.

Würde man an diesem Ort daran erinnern wollen, wie viele Menschen auf dem kurzen Weg von der türkischen Küste bis hierher gestorben sind – es sind nur sechs Seemeilen –, es müssten Hunderte solcher Tafeln entlang der Küste stehen. Im letzten Jahr starben 2452 Flüchtende im Mittelmeer – fast halb so viele wie 2015, als Tausende pro Tag auf der Insel ankamen. Was geht verloren, wenn solch

Trotz all der Überwachungstechnik ist das, was mit Flüchtenden auf dem Mittelmeer passiert, so wenig zugänglich wie kaum je zuvor.

massive Ereignisse – wie die grosse Fluchtbewegung im Jahr 2015 oder der Brand des Lagers Moria 2020 – ständig durch neue Schlagzeilen, Krisen und Schiffbrüche überlagert werden? Und wie soll man davon berichten, was heute geschieht, wenn die Pressefreiheit immer weiter eingeschränkt wird, und kaum noch unabhängig dokumentiert werden kann?

Vor drei Jahren sass ich mit einem jungen Fotografen aus Afghanistan auf den Stufen am Jungfernstieg in Hamburg. Davor hatten wir uns zuletzt auf Lesbos getroffen, kurz nach dem Brand von Moria. Er war damals mit 13 000 anderen vor dem Feuer geflohen und nach tagelangem Warten in ein temporäres Lager gebracht worden, das die griechischen Behörden in Eile auf einem militärischen Schiessübungsplatz aufgebaut hatten. Wer in Moria vorher in einer Art orchestriertem Ausnahmezustand gelebt hatte, in dem die Geflüchteten sich in den Olivenhainen selbst überlassen waren, wurde nun ständig überwacht. Dutzende Polizist*innen mit Helmen und Knieschützern waren im Einsatz. Ein doppelter Stacheldrahtzaun und Beton sicherten die Eingänge des Lagers. Während die Bars am Hafen im Sommer nach dem Brand und der Lockerung der Pandemiebestimmungen wieder Musik spielen durften und wieder mehr Tourist*innen auf der Insel ankamen, war es in den ersten Monaten nur einem Fünftel der Campbewohner*innen pro Tag überhaupt und mit triftigem Grund erlaubt, das Lager zu verlassen. «Es hat sich nicht nur der Name geändert», sagte der junge Fotograf über das neue Lager bei einem Treffen. Nach Moria seien die Mauern grösser und seine eigenen Bewegungen noch kleiner geworden, sagte er.

Er war ein festes Teammitglied der Filmschule Refocus Media Labs. Die 2018 gegründete Initiative bot jungen Menschen in Moria die Möglichkeit, selbst Reportagen und fiktionale Filme zu produzieren. Sie waren vor allem dann international gefragt, wenn Medienvertreter*innen über Wochen der Zugang zum Lager angeblich aufgrund von Covid oder aus Sicherheitsgründen untersagt worden war. So wurden die jungen Filmer*innen zu Chronist*innen ihrer eigenen Geschichte – Zeitzeug*innen einer Realität, wie sie kein*e aussenstehende Journalist*in hätte einfangen können.

Doch dann bekamen sie immer wieder Probleme mit den Behörden, wurden eingeschüchtert oder mussten

versteckt aufnehmen. Insassen in Abschiebegefängnissen in Griechenland berichteten ebenfalls immer wieder davon, dass ihnen bei der Einweisung die Kameras zerstört oder abgenommen wurden, um im Innern nichts dokumentieren zu können. Auch den neuankommenden Asylsuchenden in Griechenland wurden und werden – wie ich es selbst bei einer Bootsankunft 2021 auf Samos sehen konnte – die Telefone abgenommen.

Ende letzten Jahres stand ich zuletzt im Zuge einer Recherche mitten in einem Pinienwald im Herzen der Insel. Seit knapp drei Jahren befindet sich dort eine riesige Baustelle, die nicht fertig werden will. Bis heute hat sie die EU-Kommission 97 Millionen Euro gekostet. Hier entsteht eines von fünf ägäischen Hochsicherheitslagern, Vorzeigeprojekt einer neuen EU-Migrationspolitik und der griechischen Regierung, die auf geordnete Registrierungen und Schnellverfahren setzen will. Bisher ist das Lager jedoch vor allem eine Baustelle: wegen des Widerstands der Inselbewohner*innen, wegen Brandschutzbedenken, wegen einer Klage am obersten Gericht von Griechenland.

Für die Öffentlichkeit unzugänglich

Über das gesamte Gelände verteilt stehen meterhohe Pfosten, an denen Überwachungstechnik angebracht ist: Kameras, wie sie auch in anderen, bereits fertigen sogenannten Closed Control Access Camps (CCACs) zum Einsatz kommen, werden Gesichter und Bewegungen der Menschen erfassen und die Aufnahmen zur Auswertung in einen Kontrollraum nach Athen übermitteln. Die KI-gestützte Software Centaur wird die Bewegungen im Lager analysieren, um Menschenansammlungen zu entdecken und zu melden. Auch das vollautomatisierte Einlasssystem Hyperion nutzt KI – unterstützt durch Überwachungskameras, Röntgengeräte, Magnetschleusen, Lautsprecher und Drohnen.

Keiner wisse genau, wo die Daten gespeichert werden, es gebe keine Sicherheitsprotokolle und keine Transparenz, sagte ein Anwalt der Organisation Homo Digitalis, die sich auf den Schutz digitaler Rechte in Griechenland konzentriert. Im April letzten Jahres sah jedoch auch die griechische Datenschutzbehörde darin einen Verstoss des Migrationsministeriums gegen EU-Datenschutzgesetze und verhängte eine Geldstrafe von 175 000 Euro. Geändert hat sich jedoch nichts.

Es ist diese Art von Sicherheitsarchitektur entlang der Ägäischen Inseln, die sich seit dem Brand von Moria vor fünf Jahren etabliert hat: Eine Architektur der Überwachung, deren Daten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind: Attrappen der Sicherheit. Vor allem, wenn es zu Rechtsverletzungen gegenüber Asylsuchenden kommt.

Die Journalistin FRANZISKA GRILLMEIER lebte von 2018 bis 2023 auf Lesbos und berichtete von dort für deutschsprachige und internationale Medien. 2023 erschien ihr Buch «Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas» im C.H. Beck Verlag.

1 Tausende Schwimmwesten verrotten in den Hügeln nahe Mithymna auf Lesbos. Zeugnisse unzähliger Fluchtgeschichten.

2 Ein Frontex-Mitarbeiter fordert im Hafen von Skala Sikamineas, dass neu Angekommene ihr Schlauchboot fahruntüchtig machen.

3 Es gab immer wieder erfolglose Versuche, die Situation in Moria zu entlasten. Geflüchtete verladen ihre Habseligkeiten auf Armeelaster im Herbst 2019.

4 Dicht an dicht mitten in der Pandemie: das Auffanglager Maurovouni wurde auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz errichtet. Kein Schatten, viel Stacheldraht.

MURAT TÜREMIŞ, arbeitet seit 38 Jahren als freier Fotojournalist. Seit 2015 dokumentiert er, wie mit Flüchtenden auf dem Weg nach Europa umgegangen wird. «Diese Menschen fliehen vor Kriegen, Gewalt, Armut oder Verfolgung. Sie wollen, wie wir alle, in Frieden und Ruhe leben, sie möchten Bildung, ein Auskommen und eine bessere Perspektive für ihre Kinder. Das was in Moria und anderen Lagern geschieht, ist brutal und menschenverachtend. Wir Europäer könnten das viel besser bewerkstelligen.»

TEXT ESTHER BANZ ILLUSTRATION PIRMIN BEELER

HUNDEWIESE Als Hundehalterin trifft man, sobald draussen unterwegs, nicht selten auf andere Hund-Mensch-Gespanne. Zunächst begegnen sich in der Regel die Tiere. Als meine Hündin jung war, lief das so ab: Die beiden beschnuppern sich, dann fordert eine den anderen japsend und wedelnd zum Spiel auf –und schon sind sie nicht mehr zu halten. Je nach Lust und Kondition verfolgen sie einander abwechselnd bis zu einer halben Stunde, in hakenschlagendem Renngalopp. Irgendwann

sind sie müde, purzeln übereinander, keilen sich im Liegen, mit offenen Mäulern, Zähne schlagen aufeinander. Schliesslich hecheln beide nur noch vor sich hin, den Kopf erhoben, mit heraushängender Zunge. Während dieser ganzen Zeit stehen die Menschen, die zu den Hunden gehören, untätig in der Gegend herum. Zum Beispiel auf der Kasernenwiese im Zürcher Kreis 4. Wenn hier nicht gerade Zelte aufgebaut sind, ist die ehemalige Exerzierwiese des Militärs ein unscheinbarer grüner Frei-

raum. Hier dürfen Hunde frei herumtollen. Ich wohnte mit meiner Hündin ganz in der Nähe. Es war ein früher Sonntagmorgen. Ich trug Schlabberhosen, ein ausgeleiertes T-Shirt und Schuhe, die von einem früheren Spaziergang noch dreckig waren, das schwarze Fell meiner Hündin glänzte. Kaum auf der Wiese angekommen, erspähte sie einen sehr viel kleineren weiss-lockigen Rüden und trabte auf ihn zu. Seine Begleiterin hatte ich schon von Weitem gesehen, ihre wasser stoffblonde Kurzhaarfrisur und die rot geschminkten Lippen fielen auf. Nun standen wir nebeneinander, ich in meiner schluffigen Wanderkluft, sie im engen Top mit Spaghettiträgern. Sie musterte mich, zog an ihrer Zigarette, nickte kurz und sagte: «Dich hab ich hier noch nie gesehen.» Ich klaubte auch eine Zigi hervor. Sofort zückte sie ihr Feuerzeug und sagte: «Ich bi d’Rosy.» – «Esther.» Dann schwiegen wir. Bis Rosy sagte, ihr Hund heisse Pipo. Meine Hündin hiess Gina. Pipo und Gina waren in ihrem Ritual inzwischen am Punkt endlose Verfolgungsjagd. Die Sonne brannte. Rosy wollte wissen, wie alt Gina ist. Erst ein paar Monate, sagte ich. Pipo sei auch erst ein Jahr alt, ein frecher Kerl, sagte Rosy und rief seinen Namen. Prompt kam er angesprungen und Gina hinterher. Es gab Guddeli für beide. Plötzlich huschte Pipo unvermittelt davon. Mit lautem Gebell rannte der kleinbeinige Wuschel auf zwei grosse, muskulöse Artgenossen zu, die gerade auf der Wiese angekommen waren. Rosy, die sich eben erst hingesetzt hatte, sprang auf, rief angstvoll: «Pipo! Hier! Piiiipo!! Piiiiipooooo!!!!» Er hörte nicht. Also packte sie seine Leine und rannte nun ebenfalls. Später erzählte sie mir, dass Pipo von einem dieser Hunde schon einmal gebissen worden sei. Vor lauter Aufregung hatte ich Gina ausser Acht gelassen, und nun war sie weg. Ich schaute in alle Richtungen, nichts. Schliesslich fand ich sie auf der anderen Seite eines Durch-

gangs um die Ecke, mit einer neuen Bekanntschaft, und gerade versuchte dieser Hund, sie zu besteigen. Na bravo. Ein Mensch mit Leine in der Hand schaute belustigt zu, offensichtlich der Halter. «Männchen?» rief ich, wohl etwas schrill. «Weibchen.» – «Ach so. Ja dann.» Der Mensch hiess Peter. Er arbeitete bei der Polizei. Wir begegneten uns noch öfter, Gina mochte seine Chiara und spielte ebenso gern mit ihr wie mit Pipo. Ich liebe es, spielenden Hunden zuzusehen. Diese Freude, diese Energie. Und was für eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, mit denen man sonst nie ins Gespräch käme. Rosy ist übrigens Coiffeurin mit eigenem Geschäft, gleich bei der Hundewiese. Seit unserer ersten Begegnung gehe ich zu ihr zum Haare schneiden. Jeder Austausch mit ihr tut gut, ich fühle mich danach nicht nur gepflegter, sondern auch klüger. «Gäll, du hast mich bei unserer ersten Begegnung für eine Tussi gehalten», fragte sie mich kürzlich, als ich wieder einmal bei ihr im Stuhl sass. «Mm, na ja …», brummelte ich in den Schneideumhang hinein, den sie mir zackig angelegt hatte. Dann legte ich meinen Kopf in ihre Hände. Pipo und Gina sind inzwischen beide von uns gegangen. Bestimmt tollen sie miteinander auf einer Hundewiese im Jenseits rum.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein Austausch stattfindet.

Rechtsp opulismus In der österreichischen Steiermark hat die rechtskonservative Regierung aus FPÖ und ÖVP sozialen Einrichtungen Gelder gestrichen – auch dem Grazer Strassenmagazin Megaphon.

INTERVIEW LUKAS GILBERT

Claudio Niggenkemper, Sie sind Co-Redaktionsleiter von Megaphon. Dem Magazin fehlen neuerdings 20 000 Euro im Halbjahr. Was bedeutet das für Eure Arbeit?

Claudio Niggenkemper: Wir müssen uns alles anschauen: die Auflagenstärke, die Druckqualität, die Seitenanzahl der Ausgaben. Am Ende wird es auch um Personalabbau gehen. Um die Arbeit mit den Verkäufer*innen und die journalistische Arbeit kurzfristig am Laufen zu halten, haben wir ein Crowdfunding gestartet. Für die Zukunft müssen wir weitere nachhaltigere Finanzierungsmöglichkeiten entwickeln.

CLAUDIO NIGGENKEMPER ist Co-Redak–tionsleiter beim Grazer Strassenmagazin. Antifaschismus ist für ihn nicht debattierbar.

Wie begründet die Regierung die Kürzung?

Sie haben das so gut wie gar nicht begründet, es wurde generell mit allgemeinen Einsparungsanforderungen argumentiert. Das kam sehr kurzfristig: An einem Freitag im Juni wurde der Antrag für die Förderung ab Juli per E-Mail abgelehnt. Und dann war die Hölle los.

Nicht nur Megaphon ist betroffen, gekürzt wurde bei bis zu vierzig Organisationen, von der Aidshilfe über Beratungsstellen bis hin zu Integrationsprojekten. Welche Folgen wird das haben?

Wenn man im Sozialbereich kürzt, geht das immer zulasten derjenigen, die sowieso am

wenigsten haben oder am dringendsten Unterstützung brauchen. Damit meine ich nicht nur Armutsbetroffene oder Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch zum Beispiel queere Personen, denen jetzt Anlaufstellen fehlen. Aber auch diejenigen, die sich jahrelang in Projekten engagiert haben und nun ihren Arbeitsplatz verlieren.

Laut FPÖ hat es «keine nennenswerte Kürzung» gegeben – sondern eine «andere Schwerpunktsetzung» bei der Verteilung der Fördergelder zugunsten derjenigen, die «unverschuldet in Not geraten» sind. Trifft das auf die Verkäufer*innen von Megaphon nicht zu?

Wir sind offen für alle Menschen, die das Magazin verkaufen wollen, aber wir haben grösstenteils migrantisierte Verkäufer*innen. Wahrscheinlich würde die FPÖ Geflüchteten vorwerfen, dass sie ihre Situation selbst verschuldet haben. Sie möchte diese Menschen nicht unterstützen, das passt ins Bild.

FPÖ-Politiker*innen sprechen vom Ende einer «linken Klientelpolitik», die Geld für «fragwürdige NGOs» ausgibt statt «für die eigene Bevölkerung». Die FPÖ behauptet, dass soziale Träger an der Zielgruppe, nämlich der «österreichischen Bevölkerung» oder dem «Volk», vorbeiarbeiten. Wenn man das immer wieder sagt und kaum widersprochen wird, dann gilt es irgendwann als Wahrheit.

Muss sich die «österreichische Bevölkerung» also keine Sorgen machen? Doch, das sollte sie! Der Abbau von Sozial–einrichtungen betrifft alle Menschen. Diejenigen, die momentan keine Angebote in Anspruch nehmen oder keine Personen kennen, werden spätestens dann darunter leiden, sobald sich der eigene Status ändert.

Treffen die Kürzungen in der Steiermark auf Zustimmung?

Die Wahlergebnisse haben gezeigt, dass diese Ausrichtung grundsätzlich auf Zustimmung trifft. Dennoch haben sich viele

Menschen ebenso schockiert gezeigt und treten in der Folge solidarisch für die Interessen der sozialen Einrichtungen ein – so auch die hiesige Stadtregierung.

Die FPÖ hat bei der Wahl im vergangenen Herbst 35 Prozent geholt – ein Plus von 17,5 Prozent.

Noch ist schwer abzusehen, wie sich die Menschen dazu verhalten, die nicht direkt von den Kürzungen betroffen sind. Das wird man erst sehen, wenn man die Langzeitfolgen bemerkt. Vieles wird nie wieder aufzubauen sein.

In Deutschland wird mitunter gehofft, die AfD könne sich bei einer Regierungsbeteiligung «entzaubern». Wie siehst du das nach einem guten halben Jahr FPÖ-Regierung?

Ich halte das für unfassbar naiv. Man sieht an unserem Beispiel, dass Rechtsextreme ihre Politik, die sie vorher ankündigen, ohne mit der Wimper zu zucken umsetzen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir das zugelassen haben.

Was nun?

Bei allen Problemen ist es schön zu sehen, dass sich viele Menschen aus dem Sozialbereich zusammentun und gemeinsam unter dem Motto #soziallandretten demonstrieren. Die Frage ist, was daraus resultiert und ob man die Menschen erreicht, die nicht direkt betroffen sind.

Hintergründe im Podcast: Radiojournalist Simon Berginz spricht mit Claudio Niggenkemper und SurpriseRedaktorin Sara Winter Sayilir zur Gefahr des Rechtspopulismus für die Zivilgesellschaft. surprise.ngo/talk

Mit freundlicher Genehmigung von HINZ&KUNZT/INSP.NGO

Kommentar

Es ist keine zufällige «andere Schwerpunktsetzung», welche die FPÖ-ÖVP-Regierung mit ihren Kürzungen im Sozialbereich und auch beim Strassenmagazin Megaphon in der Steiermark vorgenommen hat. Seit Jahrzehnten schon arbeiten rechtspopulistische Parteien und Bewegungen daran, die Zivilgesellschaft sowie den unabhängigen und öffentlich-rechtlichen Mediensektor zu schwächen. Mit Megaphon in Graz trifft es diesmal auch ein Mitglied des Internationalen Netzwerks der Strassenzeitungen (INSP).

Inzwischen wurde die Diskussion auf die nationale Ebene gehievt. So verschickte die FPÖ einen 228 Seiten starken Fragenkatalog an sämtliche Ministerien. Das Papier zum Thema «Wie viel Steuergeldmillionen verschlingt das NGO-Business in Österreich?» legt zunächst die angefragten Ministerien eine Weile lahm. Zudem kostet die Beantwortung der Anfrage laut der linksliberalen österreichischen Tageszeitung Der Standard staatliche Ressourcen in Millionenhöhe, ausgerechnet um herauszufinden, ob Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, Omas gegen Rechts oder Fridays for Future zu Unrecht Steuergelder erhielten.

«Flood the zone with shit» nennt der rechtsextreme frühere Trump-Berater Steve Bannon diese Taktik: Man überschwemme die Öffentlichkeit mit Unsinn, Halbwahrheiten sowie Lügen und halte die Behörden damit dermassen auf Trab, dass sie sich nicht um eine gute Regierungsführung kümmern können. Nicht nur Rechtspopulist*innen machen sich dies zunutze: Anfang Jahr, noch vor ihrer Regierungsübernahme, hatte auch die deutsche Unionsfraktion im Bundestag 551 Fragen zur NGO-Finanzierung gestellt. Prompt sekundierten das rechtspopulistische Onlinemedium Nuis sowie die Springer-Zeitungen Bild und Welt mit eigenen «Recherchen» zu NGOs, die ihre politische Arbeit angeblich aus Staatstöpfen subventionieren liessen. Die Schweizer Weltwoche sprach Deutschland glatt ein «staatlich durchfinanziertes Schattenreich mit dem frivolen Namen ‹Zivilgesellschaft›» zu. Auch die NZZ stiess ins selbe Horn. Und als sei dies nicht schon unheimlich genug, widmete noch die deutsche Website des seit 2022 in der EU gesperrten russischen Auslandsenders Russia Today (RT DE) dem Thema einen ganzen Artikel. Wer flüstert hier eigentlich wem ein, fragt man sich.

Die damalige deutsche Bundesregierung antwortete übrigens schon nach fünfzehn Tagen auf die CDU/CSU-

Anfrage, knapp und klar: «Die Bundesregierung sieht keine Anhaltspunkte für die in der Kleinen Anfrage enthaltene Behauptung, wonach die geförderten ‹NGOs eine Schattenstruktur› bildeten.» Es bleibt ein Sieg für die Rechtspopulist*innen, das Misstrauen ist längst da. In Österreich steht eine Antwort noch aus, derweil hat die FPÖ nun zusätzlich Anzeige gegen die EU-Kommission wegen der Auszahlung von Fördergeldern an Organisationen und Vereine erstattet.

Laut dem Atlas der Zivilgesellschaft 2025 leben derzeit nur noch 3,4 Prozent der Weltbevölkerung, also 40 Staaten, in einer offenen Gesellschaft. Noch gehören wir in der Schweiz dazu, und das trotz einer starken rechtspopulistischen Partei und deren breiter Akzeptanz als reguläre politische Kraft. 2024 waren es 45 Staaten und 4 Prozent. Das ist ein signifikanter Abbau an Freiheit in nur zwölf Monaten. Für 85 Prozent der Menschheit gestalten sich zivilgesellschaftliches Engagement und freie Meinungsäusserung schwierig bis unmöglich.

Was hat all das mit Surprise zu tun? Wie Megaphon ist auch unser Strassenmagazin Mitglied des INSP. Als Teil dieser globalen Bewegung arbeiten wir wie rund 90 Projekte weltweit mit Geflüchteten, Obdachlosen, Drogenkranken, Verarmten und anderweitig Ausgegrenzten – und engagieren uns damit für diejenigen, deren Existenz Rechtspopulist*innen überall ideologisch aufstösst. Und auch wenn Surprise keine staatlichen Fördergelder bekommt, ändert das nichts daran, dass es uns ebenfalls treffen kann, in anderer Form. Denn die Strategie der Rechtspopulist*innen ist überall dieselbe: Misstrauen zu schüren gegenüber etablierten Institutionen, Organisationen und Journalist*innen, den Staat schwächen und der Zivilgesellschaft die Mittel zum Arbeiten entziehen. Das passiert in den USA wie in Österreich, in Deutschland, der Schweiz und anderswo.

Es geht um die langfristige Mundtotmachung einer demokratischen Öffentlichkeit und Struktur, ob nun «notwendige Kürzungen im Sozialbereich» vorgenommen werden, der Protest gegen menschenfeindliche Politik kriminalisiert oder eine «Halbierungsinitiative» lanciert wird. Demokratie, Menschen- und vor allem Minderheitenrechte sind keine einmal erworbenen Rechte und damit Garantien für immer. Wir müssen jetzt für ihren Erhalt und Ausbau kämpfen, nicht erst, wenn es schon zu spät ist. SARA WINTER SAYILIR

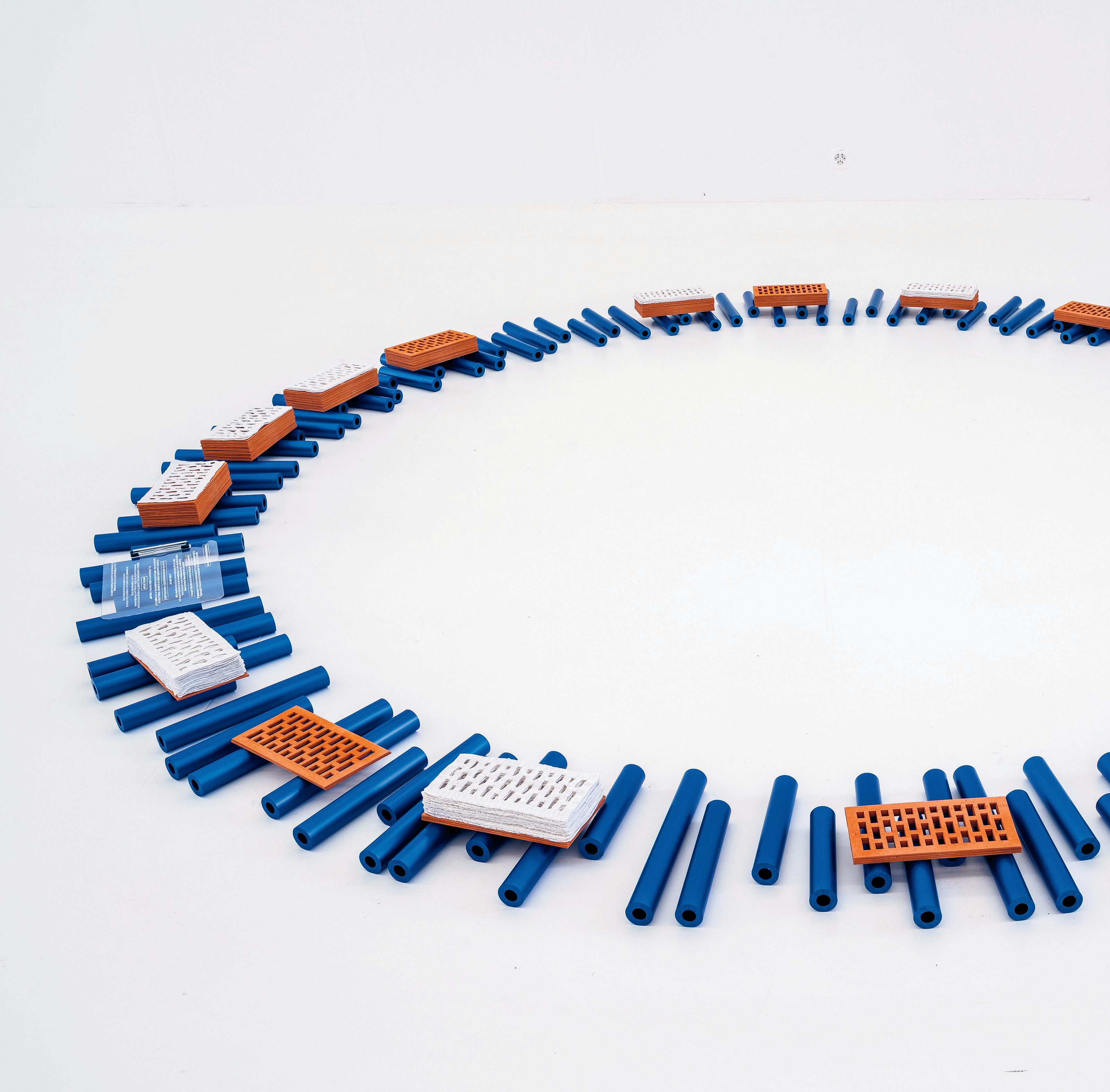

Kunst Museumsmauern schützen die Kunst und schaffen Orte der Kontemplation. Schotten sie diese auch vom Alltag und von der breiten Öffentlichkeit ab? Wie steht es mit dem Potenzial der Kunst zur gesellschaftlichen Veränderung?

TEXT DIANA FREI

Mauern müssen durchlässiger werden, sagen die Künstler*innen Stirnimann und Stojanovic, und schaffen weiche Backsteine.

Kunst ist klassischerweise eingeschlossen, im Museum, in Ausstellungsräumen. Gleichzeitig soll sie das Leben, die Realität, die Gesellschaft verhandeln. Also findet sie immer öfter auch draussen statt, in Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft, sozial engagiert. Oder sie fliesst in den Alltag ein, begegnet einem als Installation in einer Londoner U-Bahn-Station, in einem US-amerikanischen Vorort in Form von Gedichten aus der Nachbarschaft, eingraviert in die Steinplatten des Trottoirs, oder in der Schweiz gern abseits der kulturverwöhnten Zentren in Outdoor-Ausstellungen im Safiental, im Walliser Dorf Ernen oder in Soazza im Misox.

Aus institutioneller Sicht bleiben die Welten der hehren Kunst hinter Mauern und der Kunst draussen im Alltag hierzulande

dennoch oft getrennt. Speziell, wenn es um soziale Brennpunktthemen geht und um die Anliegen benachteiligter Gesellschaftsgruppen. Die weit verbreitete Annahme ist immer noch: Hochkultur gehört ins Museum, Soziokultur ins Gemeinschaftszentrum. Dabei soll Kunst doch unter anderem auch Gesellschaft verhandeln, und Kategorien wie «Relevanz» und «Dringlichkeit» gehören zu Förder- und Ausstellungskriterien. So fragt sich Daniel Morgenthaler, Kurator am Helmhaus Zürich: Muss man die Mauern von Museen stärker niederreissen? Oder bröckeln sie schon? Das Helmhaus gehört zu den Kulturinstitutionen, die von der Stadt Zürich geführt werden. Teilhabe ist eines ihrer Ziele. Doch wie setzt man diese am besten um?

Anfang Jahr kuratierte Morgenthaler die Ausstellung «Wirtschaft mit Armut. Kunst ist Klasse!» zusammen mit der Künstlerin Katalin Branner, die eigene Erfahrungen mit Obdachlosigkeit hat und weitere armutsbetroffene Künstler*innen ins Programm einbrachte. An der Vernissage sang der Surprise-Chor. Eine Arbeit in der Ausstellung hiess: «What if the Walls were more flexible?». Die Künstler*innen Nathalie Stirnimann und Stefan Stojanovic verhandelten darin die Zugänglichkeit der Museen: Was wäre, wenn die Mauern flexibler wären? Zu sehen war eine Installation aus gehäkelten Backsteinen. Die Künstler*innen deuteten die Mauern um, von starren Abgrenzungen wurden sie zu weichen Elementen, die sich sozialen Realitäten anpassen können.

«Mit Nathalie Stirnimann und Stefan Stojanovic habe ich viel darüber gesprochen, wessen Aufgabe es ist, die Mauern zu überwinden oder niederzureissen», sagt Morgenthaler. Die Perspektive der beiden Kunstschaffenden steckt bereits in ihrem Werk: Die Erwartung, dass es die Aufgabe der Einzelnen sei, die bestehenden Mauern zu überwinden, ist überholt. Es sind die Mauern selber, die sich verändern müssen. Durchlässiger werden müssen.

Maurerlehrlinge in der Ausstellung

«Wir sagen immer: Wir dürfen eigentlich keine Zielgruppe haben. Alle sind unsere Zielgruppe», sagt Morgenthaler. «Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wer in die ‹Kunst ist Klasse›-Ausstellung kam, dann waren es vielleicht ein paar Menschen mit schmalem Budget, weil sie die Künstler*innen kannten. Der grösste Teil des Publikums war eher bildungsbürgerlich. Es ist nicht so, dass man automatisch davon ausgehen kann, dass es sofort alle armutsbetroffenen Menschen anspricht, wenn man das Thema Armut aufgreift.»

Etwas sei allerdings spannend gewesen, findet Morgenthaler: Es kamen überdurchschnittlich viele Schulklassen in die Ausstellung über Armut und Klassismus, ohne dass es das Haus speziell forciert hätte. Von Berufsschüler*innen bis Kunststudent*innen. Morgenthaler hat durchaus Respekt vor Präsentationen für Schulklassen, weil er sie mit seinen Erklärungen häufig nicht zu erreichen vermag. «Das war bei dieser Ausstellung anders. Einmal waren Maurerlehrlinge da, junge Männer kurz vor dem Abschluss. Die hatten sich sorgfältig vorbereitet, waren sehr gut

informiert und hatten detaillierte Fragen. Es wurde klar, dass das ein Thema war, bei dem sie spürten, dass es auch mit ihnen selber zu tun hat.»

Morgenthaler spricht vom Konzept der fünf P: Programm, Personal, PR, Publikum, Partnerschaften. Wenn es um Teilhabe gehe, müsse man alle unterschiedlichen Ebenen einer Institution anschauen und nicht nur die Inhalte der Ausstellungen kritisch betrachten. Fragen der kulturellen Teilhabe müssten aber auch die Strukturen einer Institution thematisieren: Welche Partnerschaften gehen wir ein? Wen stellen wir ein, wer ist unser Personal? «In den meisten Institutionen gibt es schnell einmal Initiativen für die Kunstvermittlung oder bezüglich des Programms, beispielsweise um die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung zu verbessern, aber da hört es oft schon wieder auf. Grössere gesellschaftliche Fragen zum Ausschluss sozialer Gruppen werden damit noch nicht beantwortet.»

Kunst wird beschützt und bewahrt Museen haben nicht nur im übertragenen Sinne etwas Exklusives, sie haben auch ganz konkret meist dicke Mauern. Morgenthaler nennt es Bunkerarchitektur. «Beim Kunsthaus-Neubau haben wir an sich über etwas sehr Durchlässiges abgestimmt. Es war mal die Idee, dass man durch das Haus hindurchgehen kann bis zum Park, der dahinterliegt. So, dass dadurch fast schon eine Art von öffentlichem Raum entsteht. Aber dann spielen in Bauprozessen zunehmend unterschiedliche Bedürfnisse mit hinein, feuerpolizeiliche oder sicherheitstechnische Aspekte – und letz-

ten Endes ist dabei die Durchlässigkeit verloren gegangen. Die Architektur hat bei vielen Museen etwas Abschirmendes.» Man könnte anfügen: Dazu passt, dass auch die ganze Problematik der Bührle-Sammlung zunächst wenig transparent und durchlässig angegangen wurde.

Ein weiteres Beispiel für abschirmende Architektur ist das Bündner Kunstmuseum Chur: ein grauer Klotz, der sehr kompakt wirkt und ein bisschen an Dagobert Ducks Geldspeicher erinnert. Hier liegt ein grosser Teil der Ausstellungsfläche unter der Erde. Die Kunst wird hier bewahrt wie edle Tropfen. «Ich selber wäre natürlich entsetzt, wenn mir jemand über das Helmhaus sagen würde, dass wir die Kunst einsperrten. Aber auch wir haben eine Person von der Securitas, die die Kunst quasi beschützt. Auch unser Museum ist ein Schutzraum.» Bestimmend für den Wert der Kunst ist hier auch eine bestimmte Lesart: Die Idee, dass Kunst von ausserordentlichem Talent und Können bestimmt ist. Dass es Genies sind, die solche Werke erschaffen. Und dass von deren Exklusivität und Besonderheit auch etwas auf die Besitzer*innen der Werke abstrahlt, so der Glaube. Kunst hat auch einen konkreten Wert. Werke werden gehandelt und gekauft, aber auch geraubt und illegal erworben, viele Werke befinden sich als Kapitalanlage in Privatsammlungen, unzugänglich und abgeschirmt. Die dicken Mauern der Museen erhalten diese Lesart auch mit aufrecht.

Das kann man aber auch anders sehen und Kunst stärker als Methode begreifen, mit der Welt umzugehen. Es gibt etliche Begriffe, die künstlerische Praktiken beschreiben, die Kunst als Form des Austauschs behandeln, als gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen: Community Art, Socially Engaged Arts oder auch Artivism. Das eine meint Gemeinschaftskunst, das andere sozial engagierte Kunst, und «Artivism» ist ein Kofferwort aus Kunst und Aktivismus. Dazu gehört auch, dass die Kunst in den Alltag von Menschen findet – womöglich gezielt von jenen, die als «bildungsfern» gelten, die oft ungehört bleiben in demokratischen Prozessen. Kunst könnte ein Mittel sein, sie in den öffentlichen Diskurs einzubinden.

Online wiederum stösst man auf Initiativen wie Heart of Glass in Liverpool, eine Organisation, die sich der Gemeinschaftskunst – Community Art – widmet. «Wir glauben, dass Kunst uns vereinen und Veränderungen anstossen kann für die Menschen unserer Gemeinschaft und am Ort, der unser Zuhause ist», steht auf der Website. In der Schweiz begegneten uns Monster Chetwynds skurrile Werke ein paar Jahre später erst im Cabaret Voltaire und bis vor kurzem im Zürcher Kunsthaus: bezeichnenderweise hinter Mauern. ANZEIGE

In der Schweiz landet man mit solchen Konzepten schnell in der Schublade der soziokulturellen Animation. Im englischsprachigen Raum nicht unbedingt – was nahelegt: Vielleicht geht es gar nicht nur um Vermittlungsangebote, sondern um den gesellschaftlichen Kontext. In einer Londoner U-Bahn-Station begegneten einem vor zwei Jahren Installationen der Künstlerin Monster Chetwynd: eine überdimensionale Amphibienlandschaft mitten im Alltag. Und als dann die U-Bahn einfuhr, hingen darin Gedichte: Auch «Poems on the Underground» ist ein öffentliches Kunstprojekt. Unterstützt wird es von Transport for London, dem Arts Council England und The British Council, es besteht auch heute noch, seit 1986.

«Wenn es um Teilhabe geht, muss man alle unterschiedlichen

anschauen.»

DANIEL MORGENTHALER

Nun gibt es auch in der Schweiz Kunstprojekte, die mit hochkulturfernen Bevölkerungsgruppen zusammen umgesetzt werden. Theaterprojekte mit Geflüchteten, Malen mit psychisch beeinträchtigten Menschen. Sie können professionell umgesetzt sein, als Hochkultur werden sie meist nicht wahrgenommen. Sie gelten als soziokulturelles Engagement, selten sind sie ins Programm der grossen Institutionen eingebunden. Allenfalls kommt einem noch die Installation von Thomas Hirschhorn 2019 am Bieler Bahnhof in den Sinn, «Be an Outsider! Be a Hero! Be Robert Walser!». Sechs Jahre zuvor war Hirschhorn mit seinem Gramsci-Monument in der New Yorker Bronx zu Anwohner*innen gegangen, um sich ihre Bedürfnisse und Sichtweisen anzuhören und sie künstlerisch einzubinden. In Biel tat er etwas Ähnliches, indem er mit Menschen in Kontakt trat, die mit dem Bieler Schriftsteller Robert Walser gemeinsam hatten: keinen Erfolg, dafür unkonventionelle Ideen. Er arbeitete mit Menschen am Rand der Gesellschaft zusammen, mit den Obdachlosen Biels.

Nur weil es der international bekannte Künstler Hirschhorn war, eingeladen vom Robert-Walser-Zentrum, wurde die Arbeit in Kunstzeitschriften besprochen statt im Quartierblatt. Ebenso wie Christoph Schlingensiefs Aktionen mit obdachlosen Menschen in der Hamburger Bahnhofsmission, die als Projekt des Deutschen Schauspielhauses stattfanden («Passion Impossible», 1997). Die Mauern zwischen Institutionen und prekären Lebenswelten gerieten hier zumindest ins Wanken – auch wenn die grossen Namen der Künstler in der Regel mehr zu reden gaben als die Präsenz der beteiligten Menschen.

Kollaborative Kunst

Auch im anglophonen Raum tauchen gemeinschaftliche Ansätze immer wieder mal in etablierten Ausstellungsräumen auf. Von den Serpentine Galleries in London werden Projekte unter dem Titel «Serpentine’s Public Practice» umgesetzt. Soeben ist ein Buch mit dem Titel «Radio Ballads: Songs For Change» erschienen. Es basiert auf einem Radioprogramm der BBC 1957 bis 1964, in dem mit Musik und Tonaufnahmen die Erfahrungswelt von Arbeiter*innen und anderen unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen festgehalten wurden. Die neuen Radio Ballads führen die Arbeiten von damals mit heutigen Communitys weiter. Sie entstanden in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, die

sich mit sozialen Brennpunkten und deren Problemen beschäftigen und oft auch ein politisches Sendungsbewusstsein haben –sei es im Kampf gegen häusliche Gewalt oder gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung.

Auch in den USA engagieren sich Museen in sozialen Fragen, indem sie das Publikum einbinden und mit Gemeinschaften zusammenarbeiten, die im öffentlichen Diskurs kaum vorkommen –und das Ergebnis auch allen zugänglich machen. So beschreibt das Walker Art Center in Minneapolis seine Aufgabe wie folgt: Es untersuche «die Fragen, die uns als Individuen, Kulturen und Gemeinschaften prägen und inspirieren». Hier wurden beispielsweise Arbeiten von Jugendlichen ausgestellt, die mit Neuinterpretationen auf ikonische Werke der US-amerikanischen Kunstgeschichte antworteten. (Es sind natürlich genau solche Ansätze, die Donald Trump nun aus den Museen verschwinden sehen will.) Dass dieser Austausch zwischen Museen als Institutionen und Communitys aus der Zivilgesellschaft stattfindet, hat möglicherweise auch mit bereits bestehenden sozialen Bewegungen zu tun, die alle auch Selbstermächtigungs- und Aneignungsaspekte verfolgen. Die auch von sich aus den Anspruch haben, sich zu Wort zu melden und mitreden zu dürfen. In den USA hatten und haben solche Bewegungen grosse Dringlichkeit und sind damit auch fest verankert, von der Bürgerrechtsbewegung der 1950er- und 60er-Jahre bis hin zu Black Lives Matters heute. Oder dann die LGBTQ+-Community, die schon seit den Stonewall-Unruhen 1969 für ihre Rechte einsteht.

Kurator Morgenthaler hat am Helmhaus mit seiner Klassismus-Ausstellung hingegen die gegenteilige Erfahrung gemacht: nämlich die, dass die Klassenfrage hierzulande auf Unverständnis stösst: «Bei diesen Themen von Armut und Klassengesellschaft erlebte ich im Vorfeld sehr oft die Reaktion: ‹Aber das gibt es doch gar nicht in der Schweiz›», sagt er. «An den runden Tischen zum Klassismus im Kunstbetrieb, die wir mit dem Kollektiv ‹Kunst braucht Kohle› veranstalteten, wurde dann aber sehr angeregt diskutiert. Viele erzählten, sie fühlten sich diskriminiert. Das hatte ich in der Form noch nie gehört. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man hier stark darauf setzt, die Fassaden aufrechtzuerhalten.»

Kann es sein, dass die Maurerlehrlinge in der Ausstellung nicht bloss besonders fleissige Berufsschüler waren, die sich gut vorbereitet hatten? Sondern dass das Thema in der Schweiz, wo gerne verneint wird, dass es so etwas wie Klassismus gebe, etwas in ihnen anklingen liess? Vielleicht hat ausgerechnet ihr Besuch die Mauern des Zürcher Helmhauses ein wenig zum Bröckeln gebracht. Weil sie hier möglicherweise das Gefühl vermittelt bekamen: Das hat doch etwas mit uns zu tun.

Serie «Hinter Mauern»

In unserer neuen Serie blicken wir hinter unterschiedliche Mauern – bauliche, aber auch soziale oder symbolische.

Teil 1: Schutz und Freundschaft, Surprise Nr. 594

Teil 2: Diese Welt der Ausgrenzung, Surprise Nr. 596

Teil 3: Aus den Augen, auf den Teller, Surprise Nr. 598

Teil 4: Ausgesperrt, Surprise Nr. 601

«Es braucht viel Mut, das Schweigen zu überwinden»

Kino Im Dokumentarfilm «Bilder im Kopf» begegnet die Regisseurin Eleonora Camizzi ihrem Vater in einem weissen Raum. Dort beginnen sie, über ihre Beziehung zu sprechen.

INTERVIEW GIULIA BERNARDI

Eleonora Camizzi, Sie und Ihr Vater sitzen sich in «Bilder im Kopf» an einem Tisch gegenüber oder blicken in das offene Meer vor dem Fenster. In diesem Setting verhandeln Sie die Diagnose der paranoiden Schizophrenie des Vaters, Ihren Umgang damit, Ihren Wunsch, mehr über ihn und letztlich auch Sie selbst zu erfahren. Wie blicken Sie auf diesen Prozess zurück?

Eleonora Camizzi: Es war ein sehr langer Prozess. Vom Moment, in dem die Idee entstand, bis zum fertigen Film liegen fast fünf Jahre. Der Prozess begann aber noch früher. Als ich Anfang 20 war, habe ich gemerkt, dass ich gewisse Dinge über unsere Beziehung ansprechen möchte: seine Diagnose, mein Aufwachsen damit. Ich bin froh, dass mein Vater bereit war, sich darauf einzulassen. Viele wichtige Momente dabei sind abseits der Kamera passiert – und dennoch im Film spürbar.

Diesen Eindruck hatte ich auch als Zuschauerin: Es gibt Szenen, in denen das gegenseitige Vertrauen spürbar wird, Sie sich mit wissendem Blick anschauen oder in denen ein Ereignis angedeutet, aber nicht ausgeführt wird. Dass der Film viel andeutet, aber nicht zu Ende erzählt, war eine Entscheidung, die ich im Schnitt getroffen habe. So konnte ich meinen Prozess am besten sichtbar machen: Ich habe nach Antworten gesucht, die ich oft nicht bekommen habe. Ich musste erstmal damit umgehen lernen, dass es nicht auf alles eine Ant-

wort gibt, nicht immer ein Richtig und ein Falsch. Dass nicht immer klar ist, was wahr und was imaginiert ist. Mit diesem Schwebezustand spielt auch der Film.

Und dazu trägt nicht zuletzt der weisse Raum bei. Er wirkt wie ein Rückzugsort oder ein Vakuum. Warum findet die Begegnung ausgerechnet in diesem Setting statt?

Ich habe zuerst versucht, bei meinem Vater zu drehen, allein mit einer Kamera. Da wir in seiner Wohnung waren, war es schwierig für mich, Raum einzunehmen. Im Kopf hatte ich dann plötzlich ein Bild, wie wir uns zu zweit in einem leeren, weissen Raum begegnen. In diesem Nichts, diesem Weiss, wird auch der Denk–raum grösser und offener. Durch diese Abstraktion werden wir selbst in gewisser Weise zu zwei Figuren, die stellvertretend für etwas stehen.

Der Raum wird auch zur Projektionsfläche der eigenen Wünsche und Erfahrungen. Das Vakuum wird aber immer wieder aufgebrochen. Etwa, wenn das Meer im Fenster plötzlich flackert und der Greenscreen dahinter sichtbar wird. Welche Bedeutung haben diese Brüche?

Ich wollte die Diagnose meines Vaters visuell erfahrbar machen, ohne klischierte Bilder zu reproduzieren. Am Anfang probierte ich Einstellungen aus, bei denen sich die Wände verschieben,

Verdrängtes ans Licht holen: Die Filmemacherin lädt ihren Vater zum Erzählen ein –und schafft dafür einen Raum, in dem sie sich ohne Ablenkung näher kommen können.

doch das hat mich nicht überzeugt. Die Verschiebungen mussten viel feiner, kleiner sein, spürbar, aber nicht fassbar. Ich freue mich sehr, wenn die Leute nach dem Film zu mir kommen und fragen, ob wir wirklich am Meer waren (lacht).

Ihr Vater war vom Saisonnierstatut betroffen und wurde als Kind illegalisiert. In einer Szene erwähnt er, dass seine Eltern ihn als Vierjährigen von Italien in die Schweiz gebracht hatten. Wann haben Sie von diesem Teil Ihrer Familiengeschichte erfahren?

Er hat nie mit mir darüber gesprochen. Irgendwann drückte mir meine Mutter das Buch «Jagt sie weg!» von Concetto Vecchio in die Hand. «Eleonora, lies das Buch», sagte sie zu mir, «das ist die Geschichte deiner Grosseltern und deines Vaters.» Ich schäme mich, dass ich das erst so spät erfahren habe, dass ich nie nachgefragt habe, wie es war, als sie in die Schweiz kamen. Ich wusste nur, dass meine Grosseltern viel arbeiten mussten. Dass mein Vater als Kind alleine daheim und manchmal wütend auf seine Eltern war, weil sie nicht da waren, um ihm ein Zvieri zu machen – so, wie es bei allen anderen Schweizer Familien der Fall war.

Ich kenne diese Scham in Bezug auf meine eigene Familiengeschichte. Hat uns das Wissen und das Vokabular gefehlt, um nachzufragen?

Es ist schwierig, nach etwas zu fragen, von dem man gar nichts weiss. Für mich ist klar, dass diese Dinge trotz Schweigen – oder gerade wegen des Schweigens – spürbar sind, mit im Raum stehen und letztlich auch unsere Beziehungen prägen. Es braucht viel Mut, das Schweigen zu überwinden. Und wenn das gelingt, kommt der nächste schwierige Schritt: auszuhalten, wenn eine Antwort kommt, mit der man emotional nichts anfangen kann.

Welche Bedeutung hat das Unrecht, das Ihre Grosseltern und Ihr Vater erfahren haben, heute für Sie?

Es sind sehr diffuse Gedanken, die ich dazu habe. Vielleicht habe ich eine Zeitlang versucht, darin eine Erklärung für die Brüche

und Konflikte in meiner Familie zu finden, für die Schizophrenie meines Vaters. Es war schockierend zu erfahren, was mein Vater als Kind erlebt hat, und genauso schockierend, dass selbst ich in der nachfolgenden Generation das nicht mehr weiss und mein Aufenthaltsrecht in der Schweiz als selbstverständlich erachte. Es war mir wichtig, das Unrecht im Film anzusprechen, an diesem Punkt die Sphäre des Ungefähren zu verlassen und konkret zu werden.

Ihr Vater kommt immer wieder auf die Zeit des Saisonnierstatuts zurück und erzählt, dass er dadurch viel Vertrauen verloren habe und bis heute einen Groll auf die Schweiz habe. Ich denke, dass das Trauma der Schwarzenbach-Initiative für ihn sehr präsent ist, insbesondere dann, wenn es wieder zu fremdenfeindlichen Initiativen kommt. In solchen Momenten verliert er oft die Fassung. Wahrscheinlich, weil er genau weiss, wie sich das anfühlt, wenn man mit Plakaten, die gegen das vermeintlich Böse oder Andere hetzen, selber gemeint ist. Obwohl er die historische Kontinuität erkennt, findet er manchmal dann aber doch, es lohne sich nicht, über Ereignisse zu sprechen, die sich vor gut fünfzig Jahren zugetragen haben. In diesem Punkt waren wir uns nicht immer einig. Vergessen und Verdrängen ist ja genau, was ich aufbrechen möchte.

ELEONORA CAMIZZI wurde 1994 in Olten geboren. Sie hat Film mit Fokus Schnitt an der Hochschule Luzern studiert. «Bilder im Kopf» ist ihr Regiedebüt. Im Rahmen der Solothurner Filmtage hat sie dafür den Jurypreis «Visioni» erhalten.

«Bilder im Kopf», Regie: Eleonora Camizzi, Dokumentarfilm, CH 2024, 77 Min. Läuft ab 11. September im Kino.

Demonstrant*innen bekunden 1989 in Bern ihre Solidarität mit hungerstreikenden Asylbewerber*innen in Interlaken und Neuenburg.

Buch Die Asylbewegung der Schweiz kämpft seit Jahrzehnten für eine menschenrechtsorientierte Gesetzgebung. Das Engagement ist aufreibend, aber nicht umsonst.

TEXT MICHAEL KURATLI

Wenn die Schweiz ein Paradies ist, dann besteht ihre Vorhölle aus fensterlosen Bunkern, auferlegter Untätigkeit und der unaufhörlich drohenden Ausschaffung jener, die hierher flüchten. Hineinzukommen soll schwer sein, das hat hierzulande Tradition. Doch es gibt auch eine andere Schweiz. Eine, deren Bewohner*innen mit dem Seitenschneider Löcher in den Zaun um den Paradiesgarten schneiden, die mit dem Megafon die Ordnung hinterfragen und Würde für alle fordern.

Der Historiker Jonathan Pärli geht in seinem Buch «Die andere Schweiz – Asyl und Aktivismus 1973 – 2000» dieser Schweiz nach. 1973 waren in Chile nach dem Sturz der sozialistischen Regierung Allende Andersdenkende

der Verfolgung durch das Militärregime ausgesetzt. Der Bundesrat sah jedoch keinen Bedarf zur Aufnahme geflüchteter Chilen*innen. Kurzerhand sammelten Engagierte aus Kirchen und Gemeinden Geld für Flüge und nahmen die Asylpolitik in die eigene Hand. Aktivist*innen der Freiplatzaktion (FPA) machten sich die damals vergleichsweise einfache Einreise in die Schweiz zunutze: Wer Asyl beantragen wollte, konnte sich in ein Flugzeug setzen, mit einem Tourist*innenvisum einreisen und das Begehren hier einreichen – heute eine Unmöglichkeit für Staatsangehörige des globalen Südens. Gemeinden und Private stellten tausende «Freiplätze» – Wohnungen und Asylunterkünfte – für Geflüchtete zur Verfügung, obwohl

die Regierung nicht danach gefragt hatte. Der Staat, so sahen es die Engagierten, hatte zu ihrer Aktion auch gar nichts zu sagen. Der Bundesrat sah das freilich anders. Allen voran der Vorsteher des Justizdepartements, Kurt Furgler. Der Christdemokrat verurteilte das Staatsverständnis der Freiplatzaktion, betitelte die Exponenten der Aktion als «Wirrköpfe». Den Chilen*innen, die es schon in die Schweiz geschafft hatten, drohte die Abschiebung –der Bundesrat wollte auf keinen Fall das Heft über die Asylpolitik aus der Hand geben. Die FPA liess sich auf Verhandlungen ein.

Mit einigen Tausend in die Schweiz gebrachten Geflüchteten war die Aktion ein Erfolg. Die politische Antwort aber war das Asylgesetz von 1979, das Migration erstmals gesetzlich regelte und der Exekutive unterstellte. Es wurde seit seiner Einführung fast kontinuierlich verschärft.

Bis vor Bundesgericht

Pärlis Buch zeichnet sich durch genaue Quellenarbeit aus: Man liest, wie der Bundesrat sich um Kopf und Kragen argumentierte, um die Freiplatzaktion zu diffamieren, oder wie rassistische Untertöne und politischer Opportunismus immer wieder die Bereitschaft des Bundes zur Gewährung von Asyl einschränkten. Vor allem aber zeigt der Autor auf, dass der konstante Aktivismus für eine menschenrechtsorientierte Gesetzgebung und für Menschen in Not unabdingbar war und ist.

So suchten zum Beispiel Heidi und Peter Zuber in den Achtzigerjahren per Zeitungsinserat mit dem Titel «Tamilen» Gleichgesinnte, um «Menschen aus der ganzen Welt als private Gäste» zu beherbergen und sie so vor der Abschiebung zu schützen. Die darauffolgende Gründung der Aktion für abgewiesene Asylbewerber (AAA) erhöhte den Druck auf den Bundesrat, Abschiebungen ins Bürgerkriegsland Sri Lanka auszusetzen.

Für seine Recherche stützte sich der Autor vor allem auf die Akten der Freiplatzaktion und die Archive anderer Organisationen, die das von ihm in den Blick genommene Vierteljahrhundert asylpolitisch bewegten. Für die Einsicht in die Akten des Staatssekretariats für Migration (SEM) in den Fall des 1988 abgewiesenen Kongolesen Mathieu Musey ging er bis vor Bundesgericht – und erhielt Recht. Der Rechtsstreit machte Schlagzeilen, fürs Buch kam der Bescheid aus Lausanne zwar zu spät. Das tut der Informationsdichte der Recherche in Sachen Asyl jedoch keinen Abbruch. Welche Haltungen sich aufseiten der Behörden, politisch Verantwortlichen und zum grossen Teil der Medien durch die Jahrzehnte ziehen, ist hier gut dokumentiert. Pärlis Buch leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Asylgeschichte des Landes. Wie die Fronten standen, wurde im Fall einer Gruppe kongolesischer Asylsuchender in Fribourg besonders deutlich. Wie eine «Flut aus heiterem Himmel» seien die Geflüchteten über das «fromme Fribourg» hereingebrochen, sorgte sich der Westschweiz-Korrespondent des Tages-Anzeigers im Juni 1984. Damals wurde Asyl, anders als heute, noch kantonal vergeben. Für die Kongoles*innen war die Wahl ihres Asylorts kein Zufall. Sie kannten

Das Buch leistet einen wichtigen Beitrag zur Asylgeschichte der Schweiz.

Freiburg von der katholischen Schweizer Mission im Kongo, die gerne von der Stadt als Zentrum von Freiheit und Demokratie predigte. Doch statt im Paradies landeten die Geflüchteten im Limbus. Als sie 1984 gegen die restriktiven Lebensbedingungen in der Asylunterkunft protestierten, bezichtigten Behörden und Medien sie der «Geiselnahme» an den Angestellten der Unterkunft, die Rede war von «Meuterei» und «Asylkrieg». Auf ihre Anliegen traten die Behörden nicht ein.

Das Recht zur Meinungsäusserung

Pärli zeigt mit Bezug auf Schriften von Hannah Arendt und Jacques Rancière, dass dieses Verhalten der Behörden System hatte. Wer hat das Recht, den Mund aufzutun, und wird darüber zu einer Person – und wer verschwindet ungehört in der Rechtlosigkeit? Der Historiker macht mit seiner Arbeit deutlich, wie wichtig es war und ist, dass Schweizer*innen ihre Stimme für jene erheben, denen offiziell keine zugestanden wird.

Doch was hat sie erreicht, die andere Schweiz? Hat das Land nicht nach wie vor eine der strengsten Asylgesetzgebungen der Welt? Pärlis Fazit zu einem Vierteljahrhundert des Engagements von Zivilgesellschaft und Kirche fällt trotz durchzogenem Erfolg nicht hoffnungslos aus. Zwar zeigt er detailliert auf, wie frustrierend die Erfahrungen der Aktivist*innen in dieser Zeit waren und dass sie mit der Zeit ermüdeten. Er zeigt aber auch, wie viel eine Gesellschaft von sich aus bewirken kann – von der grossen und breiten Unterstützung der Chile-Freiplatzaktion über den erfolgreichen Druck auf das Polizei- und Justizdepartement in den Achtzigern bis hin zu den Privat- und Kirchenasylen, die in den Neunzigern die Ausschaffung von Kosovar*innen verhinderten.

Die unscheinbaren Erfolge in den Details der Gesetzgebung, die verhinderten Abschiebungen in mehr als Einzelfällen: Sie waren es wert, erkämpft zu werden, betont Pärli. In diesem Sinne ist diese historische Aufarbeitung eines Abwehrkampfs auch ein Aufruf zum Widerstand in der Gegenwart.

BILD: ZVG

Jonathan Pärli: «Die andere Schweiz – Asyl und Aktivismus 1973 – 2000», konstanz university press 2024 (open access: Wallstein open library)

Bad Ra g az

«Die Rahmenhandlung», Literaturfestival, Fr, 12. bis So, 14. Sept., Bad Ragaz. dierahmenhandlung.com

der seit der Reformation in dieses höchst protestantische Amt gewählt wurde, er ist Bachs 18. Nachfolger. DIF

Die Rahmenhandlung ist ein lustiges Literaturformat, das Texte und Geschichten richtig abfeiert, spielerisch und lustvoll. Menschen spielen dabei eine grosse Rolle. Die Autor*innen lesen an aussergewöhnlichen Orten in intimem Rahmen, und das Publikum wandert in kleinen Gruppen von einer Spielstätte zur nächsten. Über 40 Autor*innen sind es in diesen drei Tagen in Bad Ragaz, sie lesen etwa im alten Rathaus, in der katholischen Kirche, in einer chinesischen Teestube, in der Wäscherei des Altersheims und in einer Schreinerei. 13 Stationen sind es insgesamt. Es sind bekannte Namen vertreten wie Ronja von Rönne, Şeyda Kurt, Peter Stamm – und dieses Jahr wird es besonders musikalisch: SRF-Moderator Stephan Klapproth schreibt Geschichten, die er dem Publikum mit Klavierbegleitung vorsingt. Autorin Tanja Kummer ist mit der Sängerin und Cellistin Fatima Dunn unterwegs, auch Vera Kaa ist da. Und Noah Veraguth, der Sänger von Pegasus, sowie Steiner & Madlaina singen hier für einmal nicht, sondern erzählen, wie die Texte ihrer Songs entstehen. Wäre ich Deutschlehrerin, ich würde mit meinen Schüler*innen hingehen. Es gibt zwei Dreitagespässe für die ganz Schnellen zu gewinnen: E-Mail bis am Mi, 10. Sep. an info@dierahmenhandlung.com, Betreff «Surprise». DIF

(Ihre Adressdaten werden von dem Veranstalter ausschliesslich für eigene Marketingzwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.)

Basel und Um g ebun g «Dritte Wahl», Alte Musik und Literatur, Sa, 13. Sept., Römisch-Katholische Kirche Liestal, 19.15 Uhr; So, 14. Sept., Quartiertreffpunkt QuBa Basel, 18 Uhr; Sa, 27. Sept., Fachwerk Allschwil, 19.30 Uhr; So, 28. Sept., Erasmushaus Basel, 18 Uhr, Eintritt frei, Kollekte. leparfumduroi.ch

Was Sie vielleicht nicht wussten: Unser Buchrezensent Christopher Zimmer ist auch als Sprecher in musikalischen Produktionen unterwegs und schreibt zudem Bühnentexte. Er ist Ensemblemitglied der Gruppe Le Parfum du Roi. Was Sie wohl ebenso wenig wussten: Der Thomaskantor ist sozusagen der Boss, was die Kirchenmusik in

mehreren Hauptkirchen von Leipzig angeht, auch heute noch. Von Ende des 16. bis ins 19. Jahrhundert war das Thomaskantorat richtig wichtig für die protestantische Kirchenmusik und darüber hinaus, auch Johann Sebastian Bach hatte das Amt inne. Selbstverständlich war es nicht, dass Bach im Jahre 1722 der neue Thomaskantor wurde. Die Wahl war lang und holprig. «Dritte Wahl» erzählt nun von den turbulenten Ereignissen rund um dieses Wahlgeschehen und verknüpft dabei Alte Musik –mit Kompositionen der drei Hauptkandidaten um das Thomaskantorat, Telemann, Graupner und Bach – und Text in einem unterhaltsamen Dialog von Fakten und Fiktion. Zum Schluss noch etwas, das Sie ziemlich sicher nicht wussten: Der aktuelle Thomaskantor ist Schweizer und der erste Katholik,

Basel

«Mosaik der Chormusik», Konzerte Surprise Strassenchor, Sa, 13. Sept., Nachmittag, Grossbasler Altstadt. Wenn der «Jodlerclub Echo Basel» vor dem «Neuen Basler Kammerchor» singt und kurz darauf die «Störtebekers» Seemannslieder anstimmen, kann das nur eines bedeuten: Es ist Basler Chornacht. Bereits zum dritten Mal findet das Singfestival statt, das die Vielseitigkeit der Basler Chor-Szene sichtund hörbar macht. Den ganzen Nachmittag und Abend über treten 45 Chöre an fünfzehn Orten in der Basler Innenstadt auf, Grosse und Kleine, mit jungen und erfahrenen Sänger*innen, und professionelle und hobbymässig organisierte Ensembles, allen denkbaren Stilrichtungen verpflichtet. Unser Chor ist

mittendrin und zeigt seine eigene Vielfalt an gleich drei Auftritten: um 15 Uhr auf dem Theaterplatz, um 15.45 Uhr auf dem Andreasplatz und um 16.30 Uhr auf dem Rümelinsplatz – also direkt vor unserem Basler Büro. Gemeinsam mit dem Chor «Singen ohne Grenzen» des Vereins Austausch in

St. Peterstrasse 16 8001 Zürich

Sport & Kultur stimmt der Surprise Strassenchor mit viel Leidenschaft die Songs seines abwechslungsreichen Repertoires an – Mitsingen ausdrücklich erlaubt! FUX

Schweiz

«Urs Habegger: Am Rande mittendrin», Lesungen. elfundzehnverlag.lesestoff.ch

Wenn Sie die Kolumne auf Seite 6 in diesem Heft gelesen haben, müssen wir Ihnen nicht mehr viel über Urs Habegger erzählen. Dort steht ja, dass er Surprise verkauft (in der Bahnhofunterführung in Rapperswil, seit 17 Jahren), diese Tätigkeit mit Leidenschaft ausübt und sich von ganzem Herzen für Suprise starkmacht. Er liebt Sprachspielereien und das Spiel mit sprachlicher Logik. Und als Autor ist er mit seinem Buch über den Surprise-Verkauf auf Lesetour. Hier finden Sie die aktuellen Orte und Termine (ebenso online, siehe Link – dort nach dem Autorennamen suchen): Mo, 8. Sept., Pfarreisaal St. Joseph, Köniz, 15 Uhr; Mi, 10. Sept., Pfarreisaal Kath. Kirche, Rudolfstetten; Mi, 22. Okt., Reformierter Kirchgemeindesaal, Cham, 14 Uhr; So, 26. Okt., «Zürich liest», Café Zähringer, Zürich, 20 Uhr; Di, 28. Okt., Bibliothek, Uetikon am See, 19 Uhr; Fr, 31. Okt., Olten, Ort noch offen, 18 Uhr. DIF

Surprise-Standorte: Kornhausplatz

Einwohner*innen: 146 556

Sozialhilfequote in Prozent: 5,1

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 25,1

Kindlifresserbrunnen: Seit letztem Jahr erklärt eine Infotafel beim Brunnen von 1545 dessen verschiedene Deutungsvarianten: als Kronos oder Saturn, als Fasnachtsfigur oder als antisemitische Darstellung eines Juden, der Christenkinder verzehrt.

Schon eine geraume Weile, ein knappes halbes Jahrtausend, steht der viel diskutierte Kindlifresserbrunnen auf dem Kornhausplatz. Mögliche weitere Interpretationen liegen auf der Hand: Wenig plausibel scheint doch ein Beitrag zur Ernährungsberatung, wahrscheinlicher ist einer zur Erziehung von Kindern, denen früher mangels Bildschirmentzugsdrohung sonst irgendwie Gehorsam abgepresst werden musste.

Die auf dem Platz anwesenden Kinder und Jugendlichen benehmen sich jedenfalls tadellos, was auch an der Hitze liegen mag, die selbst Unfug zur Anstrengung verkommen lässt. Die vom Platz wegführende Brücke wird saniert und ist deshalb mit einem Zeltdach versehen.

Auf dem kleinen Platz mit der grossen Linde, Lindeplatz heisst er, gibt es das obligate Strassencafé, eine Erweiterung des gegenüberliegenden Restaurationsbetriebes, der seinerseits an das sagenumwobene Café des Pyrénées grenzt, in dem der Legende nach nächtens lebende und verstorbene Berner Rockstars herumspuken. Die Mitte des Platzes ziert die Reiterstatue Rudolfs vor Erlach, der Sieger (vermutlich der Schlacht) bei Laupen 1339. Sie ist umgeben von vier drollig dasitzenden Bären.

Um eine InsiderVeranstaltung oder einen ebensolchen Scherz handelt es sich beim Skip Leg Day. «Werde Strassenbauer/in», lautet die dazugehörige Aufforderung. Gleich daneben wirbt das

Casino Bern mit einem Gratiseintritt um diejenigen, denen diese oder jede andere Arbeit zum Gelderwerb als zu mühsam erscheint.

Das Baugerüst der Brücke ist mit Stacheldraht gesichert, damit nicht darauf herumgeklettert und allenfalls in die darunter dahinfliessende Aare gesprungen wird. Etwas umständlicher, aber ungleich sicherer ist der Weg durch die Unterführung und eine steile Treppe hinab zum Fluss, in dem an diesem heissen Tag durchaus gebadet wird. «Live Music Loves You», so die Aufforderung zum Crowdfunding zugunsten eines Veranstaltungsortes. Daneben die Plakate der unverwüstlichen Veranstaltungsorte Mühle Hunziken und Café Mokka. Für die Unerschrockenen, die immer noch im MusikGeschäft ihr Glück versuchen, steht das Kulturbüro zur Verfügung, daneben ein Immobilienmakler und die diskret ausgeschilderte Volkshochschule, die mit einer ebenso diskreten Plakette Dr. Phil. Anna Louise Grütter gedenkt.

Etwas düster, dafür kühl ist die ZytgloggePassage, in der es Restaurants, einen Discounter und ein ZahnarztZentrum gibt. Neben dem berühmten Turm mit dem raffinierten Uhrwerk ist die BärenApotheke, deren Spezialität jedoch keine Bären, sondern eine MurmeltierSalbe ist, für die ein ausgestopftes Exemplar jener Spezies im Schaufenster wirbt. Auf der anderen Seite befindet sich ein Kiosk mit den üblichen Zeitschriften, Rauch und Süsswaren, daneben ein PrivatKiosk, der Souvenirs verkauft und damit das bessere Geschäft macht.

Der Tourismus ist durchaus spürbar, es ist aber nicht schwer, den SelfieSticks auszuweichen, es herrschen keine Barcelonaartigen Zustände, mit Demos gegen den Übertourismus ist in nächster Zeit nicht zu rechnen.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

altra vista gmbh – Schulberatung

Allrounder-GMVL Tom Koch, Bern

Breite-Apotheke, Basel

AnyWeb AG, Zürich

Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung

Alternative Bank Schweiz AG movaplan GmbH, Baden

Fonds Heidi Fröhlich

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Stahel & Co. AG, Der Maler fürs Leben. ZH a energie ag, Schüpfen

Afondo Consulting, Adrian Hässig - Coach Gemeinnützige Frauen Aarau

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau

Schweiz. Philanthropische Gesellschaft Schreinerei Beat Hübscher, Zürich

Lebensraum Interlaken GmbH

Scherrer & Partner, Basel www.tanjayoga.ch, Lenzburg

Kaiser Software GmbH, Bern

Stoll Immobilientreuhand AG, Winterthur

Peter Deubelbeiss AG, Brandschutzberatung Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti Automation Partner AG, Rheinau SVIT Zürich

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel