Warum er nicht wohnt und auch nicht an Politik glaubt. Seite 8 Strassenmagazin Nr. 610 3. bis 16. Oktober 2025

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

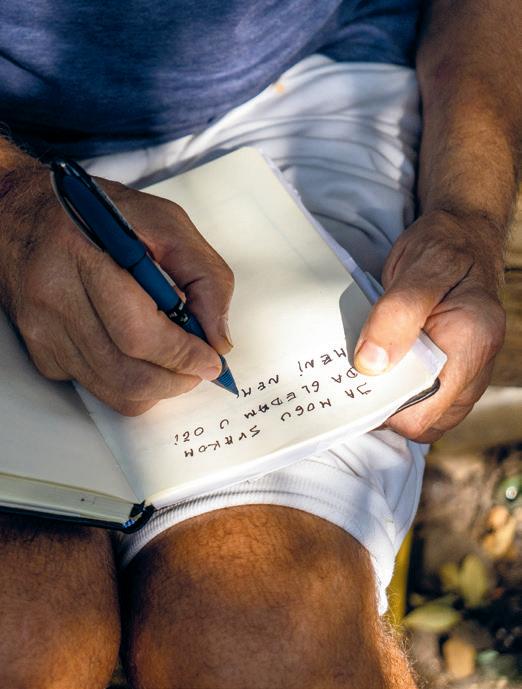

Serbien Žika erzählt

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Warum er nicht wohnt und auch nicht an Politik glaubt. Seite 8 Strassenmagazin Nr. 610 3. bis 16. Oktober 2025

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Serbien Žika erzählt

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

HIGHLIGHTS

– Neue Serien aus aller Welt: z.B. zum Thema Frauenfussball

“Kicken wie ein Mädchen”, Karin de Miguel Wessendorf (D 2023) “Striker Girls”, Melocoton Films (F 2023), mit Gästen und andere internationale Serien

– Panels & Publikumsgespräche

– Meet & Greet mit Serienmacher:innen

– Industrie-Tag, Pitching-Präsentation mit Jury Diverse Panels (internationale Co-Produktionen, Serial Killer)

– Workshop in Zusammenarbeit mit CinEuro und Balimage

– Pitching-Präsentation von aktuellen Projekten diverser Filmschulen

MEHR INFOS

Das definitive Programm ist ab Ende September online! www.serienfestival-basel.ch | serien@serienfestival-basel.ch

UNTERSTÜZT VON Unterstützt durch die Abteilung Kultur BS

FESTIVALPARTNER KOOPERATION

9.10.– 29.11.

Editorial

Seit fast einem Jahr demonstrieren die Menschen in Serbien. Was nach dem Zusammenbruch des Bahnhofvordachs in Novi Sad begann, als Protest gegen den fahrlässigen Umgang mit Menschenleben und die Korruption, ist längst zu massiver Regierungskritik geworden. Gleichzeitig werden die Repressionen gegen die Demonstrant*innen immer gewaltvoller, und es besteht bisher keine Perspektive auf einen Kurswechsel der Regierung.

Surprise schaut an die Ränder der Proteste: Welche Auswirkungen haben schlechte Regierungsführung und Korruption auf die Ärmsten der Gesellschaft? Was macht ein Jahr Ausnahmezustand mit dem Strassenzeitungsverkauf? Autor Timo Krstin und Fotograf Marko Risović sind in die Kleinstadt Zrenjanin gereist und haben sich dort mit Wohnungslosen unterhalten. Und die Mitbegründerin der serbischen Strassenzeitung Liceulice, Nikoleta Kosovac,

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Gewaltfreie Erziehung

5 Vor Gericht Recht fürs Klima

6 Verkäufer*innenkolumne Zeit der Laubbläser

7 Die Sozialzahl Die Finanzierung der Rentner*innen

8 Serbien Abseits der Proteste

16 Serbiens Strassenmagazin im Gespräch

18 Empowerment Velofahren lernen

erklärt, was Hilfsorganisationen wie die ihre leisten können und wo der Staat seine Bürger*innen im Stich lässt, ab Seite 8.

In Olten muss dieser Tage die relativ neu eröffnete Notschlafstelle ihre Türen wieder schliessen. Kanton und Stadt wollen die Finanzierung nicht übernehmen. Es gebe keinen Bedarf, so die Begründung. Der Betreiberverein Schlafguet zeichnet ein anderes Bild, das Interview ab Seite 22.

Wann haben Sie Velofahren gelernt? Einige Frauen aus dem Umkreis von Surprise hatten diese Chance als Kind nicht und konnten es jetzt nachholen: mit einem eigens auf erwachsene Frauen ausgerichteten Angebot, das auf die speziellen Bedürfnisse geflüchteter Frauen und auch deren mitgebrachter Kinder Rücksicht nimmt, ab Seite 16.

SARA WINTER SAYILIR Redaktorin

22 Obdachlosigkeit Notschlafstelle Olten schliesst

24 Film Fast schon prophetisch

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Bremgarten AG

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 SurprisePorträt «Ich habe nie aufgegeben»

Auf g elesen News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

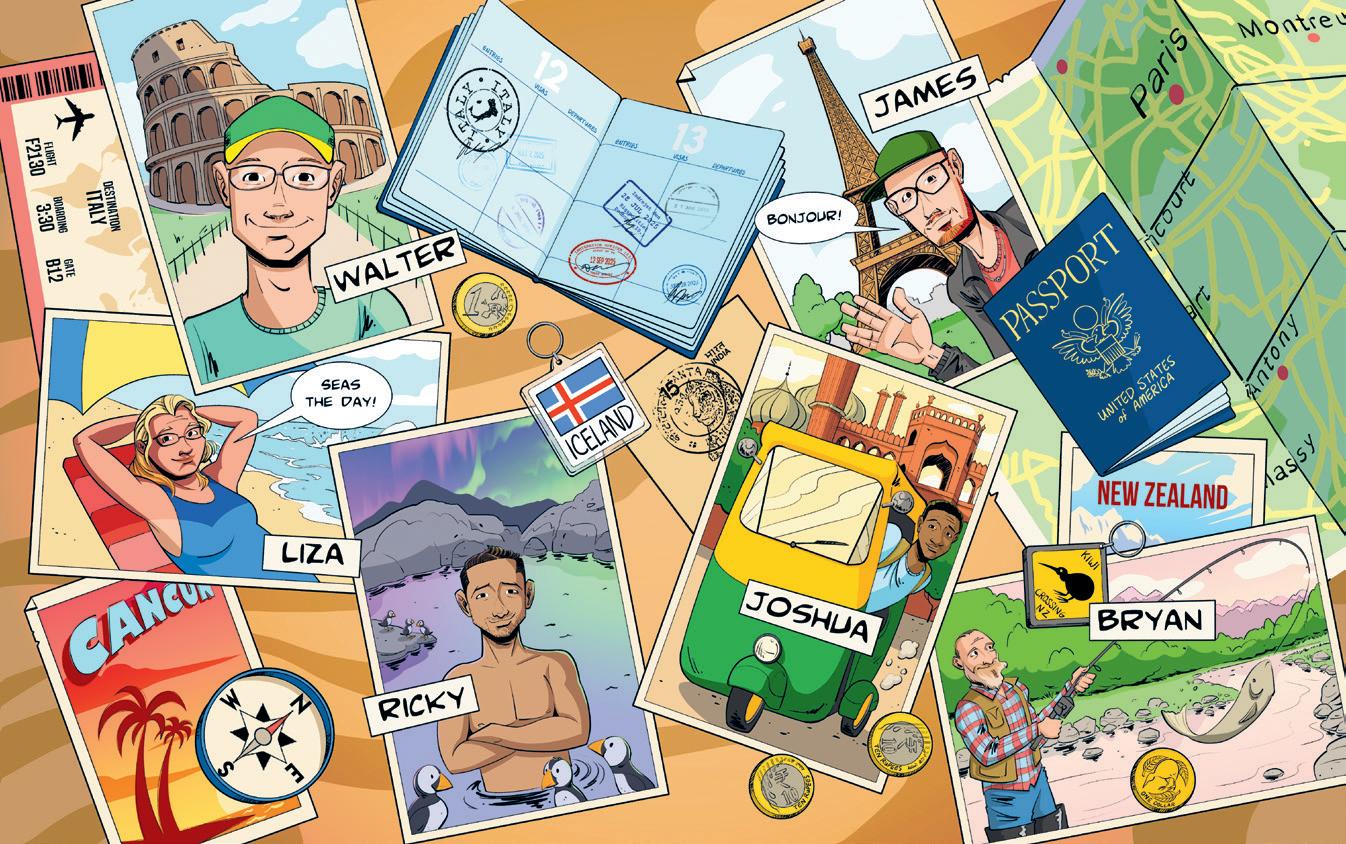

Für die 125. Ausgabe des Strassenmagazins von Oklahoma City, Curbside Chronicle, kooperierte die dortige Redaktion mit der Oklahoma Comic Arts Foundation. Die Stiftung möchte dem reichhaltigen Comicschaffen im US-Bundesstaat zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Und so kamen zahlreiche Künstler*innen zusammen, um Geschichten zu zeichnen, die sich mit dem Leben von Strassenzeitungsverkäufer*innen auseinandersetzen. Dieses Bild stammt vom Illustrator und Künstler Greg White. Sein Stil zeichnet sich vor allem durch kräftige Farben und einen Sinn für Humor aus. Es zeigt verschiedene Reiseziele, die Strassenzeitungsverkäu fer*innen den Curbside-Redaktoren Nathan Poppe und Miguel Rios als Traum ziele für ihren Urlaub schilderten.

Am 11. August entsandte Präsident Donald Trump die Nationalgarde nach Washington D.C. und stellte die dortige Polizei unter Bundesverwaltung. Unter anderem begründete er dies mit einem angeblich existenten Kriminalitätsproblem, wobei er Obdachlose in Zeltlagern im öffentlichen Raum als zentralen Teil davon identifizierte und drohte, diese ganz aus der Stadt zu entfernen. Street Sense schreibt von mindestens 20 Menschen aus 8 Lagern, die durch von der Bundesregierung veranlasste Räumungen vertrieben wurden. Die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, sprach hingegen von 48 geräumten Lagerplätzen. Eine Liste der geschlossenen Standorte legte das Weisse Haus jedoch nicht vor. Daten der Stadt deuten indessen darauf hin, dass die Zahl der Menschen, die in solchen Zeltlagern leben, in den letzten zwei Wochen nicht wesentlich zurückgegangen ist. Hingegen berichteten Dutzende von Menschen, die im Freien leben, von Belästigungen, Angst oder Unsicherheit aufgrund der Massnahmen und der Sprache der Bundesregierung.

Die österreichischen Bundesforste besitzen zahlreiche Seegrundstücke und ermöglichen auf etwa 350 000 Quadratmetern an 74 Seen einen öffentlichen Zugang zum Wasser. Im vergangenen wie auch in diesem Jahr haben sie weitere Grundstücke mit einer gesamten Uferfläche von 24 000 Quadratmetern dazugekauft: am Wörthersee, Weißensee und Attersee. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig kündigt zudem an, die Zahl der freien Seezugänge in den kommenden Jahren zu erhöhen. 200 Kilometer der Bundesforste sind als Naturufer deklariert: Abschnitte, die weitgehend in ihrem natürlichen Zustand belassen werden. Sie sollen frei von baulichen Eingriffen wie Mauern, Stegen, Promenaden oder intensiver touristischer Nutzung bleiben – als Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen.

In Schweden ist Gewalt in der Erziehung von Kindern seit 1979 verboten, Österreich kennt ein entsprechendes Gesetz seit 1989 und Deutschland seit dem Jahr 2000. Nun kommt das Prinzip der gewaltfreien Erziehung auch ins Schweizer Gesetz, genauer in das Schweizerische Zivilgesetzbuch ZGB. Ab 2026 sind Ohrfeigen, Schläge oder verbale Erniedrigungen in der Kindererziehung also verboten. In der Herbstsession hat auch der Ständerat der Vorlage zugestimmt – mit der deutlichen Mehrheit von 33 zu 4 Stimmen bei 7 Enthaltungen (Gegenstimmen und Enthaltungen gab es nur von Personen aus dem rechtsbürgerlichen Spektrum) –, nachdem der Nationalrat schon im Mai zugestimmt hatte.

In der Schweiz erfährt jedes fünfte Kind regelmässig psychische Gewalt, ein ähnlicher Prozentsatz Kinder hat auch schon Schläge auf den Hintern bekommen. Das zeigt eine Studie von Kinderschutz Schweiz vom November 2024. Viele Eltern, schreibt die Stiftung, wenden Gewalt nicht aus Überzeugung an, sondern in Momenten der Erschöpfung oder Überforderung. Genau hier setzt die Ergänzung des Gesetzes an, es soll einerseits die Gewaltprävention stärken, andererseits den Zugang zu Beratungs- und Hilfsangeboten für Kinder und Eltern verbessern. Die Vorlage des Bundesrats sieht zwei neue Sätze im ZGB vor. Mit dem ersten wird die Gewaltfreiheit verankert. Der zweite Satz hält fest, dass die Kantone Beratungsstellen für Familien mit Erziehungsschwierigkeiten bereitstellen müssen. LEA

In den letzten Jahren haben Aktivist*innen zunehmend das Recht als Mittel, entdeckt die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. So wurden im vergangenen Jahr laut Swissinfo weltweit über 250 neue Klimaklagen eingereicht. Für viel Aufsehen sorgte im April 2024 der Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte EGMR: Die Schweiz unternehme zu wenig, um vulnerable Bevölkerungsgruppen vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen, heisst es im Urteil. Ein historischer Erfolg für die Klägerinnen vom Verein KlimaSeniorinnen.

Der Milliardenkonzern Holcim vertritt hingegen, dass die Frage, wer wie viel CO2 ausstossen dürfe, vom Gesetzgeber zu beantworten sei und nicht von einem Zivilgericht. Der Kampf um die Eindämmung der CO2-Emissionen müsse überdies global erfolgen, nicht einzelfallbezogen. Tatsächlich macht die Zementproduktion rund 8 Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses aus; Holcim selber, so berechnete es eine Studie des Climate-Accountability-Instituts, ist für 0.42 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen seit 1750 verantwortlich.

Die erste Verhandlungsrunde fand am 3. September am Kantonsgericht Zug statt. Dabei ging es jedoch zunächst nur darum, ob das Gericht auf die Klage eintritt. Erhalten die Kläger*innen dereinst auch in der Sache Recht, könnte das Urteil Präzedenzwirkung entfalten.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen. Mehr zum Thema häusliche Gewalt gegen Kinder in Surprise 594/25.

Anfang September dieses Jahres folgte der nächste grosse Fall: eine Klage gegen den Zementhersteller Holcim mit Hauptsitz in Zug. Auch dieser Fall ist aussergewöhnlich, in zweifacher Hinsicht: Es ist das erste Mal, dass ein Schweizer Zivilgericht über eine Klimaklage gegen ein Unternehmen befindet. Und: Als Kläger*innen treten vier Indonesier*innen auf, die auf dem winzigen Eiland Pari vor der Küste von Jakarta leben. Sie machen geltend, dass der Meeresspiegel aufgrund der globalen Erwärmung steige und damit die Existenzgrundlage in ihrer Heimat gefährde. Ohne Gegenmassnahmen werde ihre Insel dereinst im Meer versinken. Für diese Entwicklung trage der Zementhersteller Holcim Mitverantwortung. Die Kläger*innen fordern Holcim auf, Schadenersatz zu leisten, den CO2-Ausstoss zu verringern und sich an Massnahmen zu beteiligen, die das Leben auf Pari auch in Zukunft schützen.

Eine Studie der ETH lieferte – ebenfalls Anfang September – den Klimaaktivist*innen weitere gewichtige Argumente. Eine Gruppe von Forscher*innen am Institut für Atmosphären- und Klimawissenschaften hat den historischen CO2-Ausstoss von 100 Unternehmen und Staaten untersucht und herausgefunden, dass die Anzahl Hitzewellen in den letzten 25 Jahren ohne den Beitrag dieser Emittenten um ein Viertel tiefer gewesen wäre. Unter den sogenannten «Carbon Majors» befinden sich vor allem Unternehmen, die in der Öl-, Gas- oder Kohleförderung tätig sind, wie SaudiAramco, Chevron oder ExxonMobil. Schweizer Unternehmen sind in der Liste zwei vertreten: der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore und – der Zementhersteller Holcim.

WILLIAM STERN ist Gerichtsreporter in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Es gibt Leute, die kaufen sich einen Laubbläser, um Laub oder Heu zu einem Haufen zusammenzublasen. Diese Geräte lärmen wie Baumaschinen und stossen giftige Schadstoffe aus.

Friedhof – Ort der Stille? Von wegen! Denn gerade auf dem Friedhof wird Laub zusammengeblasen, und wer dort arbeitet, muss Gehörschutz tragen. Ich musste mir beim Spaziergang schon oft die Ohren zuhalten.

Mit Diesel betriebene Bläser verschmutzen unsere Luft wirklich viele Mal mehr als eine Limousine mit Katalysator. Hinzu kommt: Wenn im Wald gebläsert wird, leiden Rehe und andere Waldtiere. Laubbläser schaden auch den Insekten und

den kleinen Blumen in der Wiese. Es ist sehr schwierig, mit dem Laubbläser einen Kiesweg zu reinigen, ohne dass Kies mitgewirbelt wird. Es gibt Gärtner*innen, die seit vielen Jahren bläsern und es immer noch nicht können.

Ich habe schon gesehen, wie sogar ein Weg mit nur ganz wenig Laub gebläsert wurde. Sekunden später fuhr dann der Wind in den Laubhaufen und machte die Arbeit zunichte. Das eben noch zusammengeblasene Laub blieb im Wind stehen. Naturkräfte versus Dieselmotor. Als Krönung meiner Beobachtungen wurde mal eine Efeuwand gebläsert.

Befürworter *innen der Maschinen sagen, dass es damit viel schneller gehe als mit dem Fächer – so nennt man in der Gärtnerei und in der Landwirtschaft den Laubrechen. Ich kann hingegen wirklich nicht verstehen, warum diese Maschinen überhaupt erfunden wurden. Unterdessen gibt es auch elektrische Laubbläser, die aber fast so laut lärmen wie Dieselbläser.

Als ich bei der Stadtgärtnerei Winterthur (heute Stadtgrün Winterthur) arbeitete, hat man mir beigebracht, wie man solche Bläser bedient. Seither bin ich weder mehr noch weniger Freund von diesen Maschinen. Auf jeden Fall würde ich auch einen Feldweg lieber mit dem Fächer entlauben als mit dem Laubbläser. Für mich war es überhaupt das Schönste in dieser Zeit bei der Stadtgärtnerei, wenn ich mit dem Fächer heuen konnte.

MICHAEL PHILIPP HOFER, 45, verkauft Surprise beim Neumarkt Oerlikon. Ende der 1990er-Jahre hat er eine Ausbildung als Gärtner gemacht. Damals arbeitete man noch nicht mit Laubbläsern.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Wer sich besondere Sorgen um die Finanzierung der Altersvorsorge und insbesondere der AHV macht, verweist auf die kritischer werdende Relation zwischen der Zahl der Erwerbspersonen und jener der Rentner*innen. 2012 überschritt diese Quote den viel diskutierten Wert von 33 Prozent. Damals kamen drei Erwerbspersonen für eine Person im Ruhestand auf. Inzwischen beläuft sich diese Relation auf rund 37 Prozent mit weiter steigender Tendenz. Manche befürchten, dass es nicht mehr lange dauert, bis die 50ProzentMarke erreicht sein wird, also nur noch zwei Erwerbspersonen auf eine*n Rentner*in kommen. Im Referenzszenario des Bundesamtes für Statistik könnte dies zwischen 2040 und 2050 der Fall sein.

Die neuen Daten aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE erlauben es, diese Dynamik etwas zu relativieren. Erstens steigt die Erwerbsbeteiligung der 55 bis 64Jährigen. Vor zehn Jahren waren rund 72 Prozent noch erwerbstätig, inzwischen sind es rund 78 Prozent. Zweitens steigt der Beschäftigungsgrad der Frauen. Heute sind Dreiviertel aller Frauen zu 50 und mehr Prozent angestellt. Drittens arbeiten immer mehr Menschen über ihr Rentenalter hinaus. Dies machen heute bereits 23 Prozent der Männer und rund 15 Prozent der Frauen. Alle diese Entwicklungen werden weitergehen. Dafür spricht insbesondere die demografische Entwicklung, die zu einer Verknappung der Erwerbsbevölkerung führt und dazu beiträgt, dass mehr und mehr Personen stärker und länger in den Arbeitsmarkt eingebunden sind. Manche, weil sie das müssen, um auf eine vernünftige Rente zu kommen, viele aber, weil sie das möchten und weil die Unter

nehmen entsprechende Angebote machen. Vielleicht wird damit sogar die Diskussion um eine generelle Erhöhung des Referenzalters in der AHV obsolet werden.

Um sich eine Vorstellung von der zukünftigen Finanzierung der AHV machen zu können, reicht eine Zählung der «Köpfe» allerdings nicht aus. Vielmehr geht es darum, einzuschätzen, wie viel die Menschen zwischen 20 und 64 Jahren als Erwerbspersonen in Zukunft verdienen und wie viel Rente sie ab 65 Jahren in Zukunft beziehen werden. Das eine hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab: Je besser es den Unternehmen geht und je produktiver diese sind, desto höher wird die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen sein. Das andere ist eine politische Frage. Hier hat es mit dem Ja zur 13. AHVRente ein klares Verdikt an der Urne gegeben. Schliesslich tragen auch verschiedene Konsumsteuern zur Finanzierung der AHV bei. Insbesondere die Alkohol und Tabaksteuer, aber auch eine Spielbankenabgabe und ein Teil der Mehrwertsteuer fliessen zweckbestimmt der ersten Säule der Altersvorsorge zu.

Damit sind die Stellschrauben genannt, an denen realistischerweise zur Deckung der Finanzierungslücke bei der AHV gedreht werden kann: mehr Lohnprozente oder höhere Konsumsteuern. Denn weder eine Reduktion der Renten noch eine Erhöhung des Rentenalters sind mehrheitsfähige Massnahmen. Wie stark diese beiden Finanzierungsquellen zusätzlich angezapft werden müssen, hängt aber entscheidend von der Erwerbsbeteiligung ab und diese von der wirtschaftlichen Entwicklung – und nicht so sehr vom demografischen Wandel.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Anzahl Personen ab 65 zu 100 Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 64

2012: Erstmals kamen drei Erwerbspersonen für eine Person im Ruhestand auf.

In der Autonomen Provinz Vojvodina (oben) wie überall in Serbien leben Menschen in extremer Armut. Der Staat tut wenig, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen: Sozial- und Gesundheitswesen sind unterfinanziert und schlecht ausgebaut. In der Anlauf- und Notschlafstelle Most in der Kleinstadt Zrenjanin versucht Ana Čkonjević (rechts im Bild) mit ihren Kolleg*innen das Schlimmste zu verhindern: das Erfrieren und Verhungern von Menschen.

Armut Seit elf Monaten protestieren in Serbien hunderttausende Menschen gegen das Regime von Aleksandar Vučić. Abseits der Proteste wird schnell spürbar, wie tief g reifend die Missstände sind. Ein Besuch im nordserbischen Zren j anin.

TEXT TIMO KRSTIN FOTOS MARKO RISOVIĆ

Das Erste, was ins Auge fällt, sind die Warnhinweise. In den meisten öffentlich zugänglichen Gebäuden der serbischen Stadt Zrenjanin hängen sie über den Waschbecken: «Achtung, Leitungswasser nicht trinken!» Dreht man den Hahn auf, sprudelt eine gelbbraune Brühe heraus. Manche Anwohner*innen verwenden das Wasser nicht mal zum Duschen. Mit gut 67 000 Einwohner*innen bildet Zrenjanin das industrielle Zentrum im Banat, einem Teil der serbischen Autonomen Provinz Vojvodina. Seit über zwanzig Jahren verfügen Stadt und Umland über kein Trinkwasser mehr. 2004 erging ein offizielles Koch und Trinkverbot aufgrund der allgemeinen Verschmutzung im veralteten Leitungssystem und einer hohen Belastung mit dem krebserregenden Gift Arsen. Seitdem hat sich trotz wiederholter Versprechen aus der Politik nichts getan.

Wer seine Gesundheit nicht riskieren will, muss Wasser in grossen blauen Kanistern im Supermarkt kaufen. Das können sich insbesondere Menschen ohne Arbeit und geregeltes Einkommen nicht leisten. Sie sind gezwungen, aus der Leitung zu trinken. «Und unter den Ärmeren leiden Obdachlose am meisten», sagt Ana Čkonjević. Die 38Jährige leitet die Notschlafstelle für Obdachlose bei «Most», dem Zentrum für Sozialdienste der Stadt Zrenjanin. Ihr Büro liegt in einer Seitenstrasse, die als kleine Partymeile mit Kneipen und Cafés bekannt ist. Die eigentliche Anlaufstelle liegt jedoch in einem Wohnviertel ausserhalb der Altstadt, die baulich noch sehr an die österreichischungarische Monarchie erinnert. Nach wenigen Autominuten ist sie am Ziel. Während im Zentrum viele der Gründerzeitbauten leer stehen, Türen verrammelt sind, der Putz abblättert, scheinen die kleineren Häuser am Rand der Stadt in besserem Zustand zu sein. Ein älteres ehemaliges Wohnhaus dient als Notunterkunft und Anlaufstelle für Obdachlose. Auf zwei Etagen stehen in vier Räumen insgesamt zehn Betten mit dicken Federduvets. In einem Zimmer läuft ein Fernseher. Rechts neben dem Eingang führt eine Tür in die ehemalige Küche, die zum Büro umfunktioniert wurde. In einer Ecke: ein grosser blauer Wasserspender. Ana Čkonjević dreht den Hahn auf, Wasser plätschert in das Glas, das sie darunter hält. «So behelfen wir uns hier», sagt sie. Ein Kanister fasst 15 Liter und kostet umgerechnet 12 CHF.

Zwar ist Most eine offizielle Einrichtung der Stadt Zrenjanin. Sie geht jedoch auf eine private Initiative zurück. Vor etwa fünfzehn Jahren wurde sie in die Trägerschaft der Stadt übernommen. «Wir arbeiten hier aber immer noch weitgehend unabhängig», sagt Ana Čkonjević. «Die Stadt lässt uns machen, weil es sonst keine Hilfe für Obdachlose gäbe. Tatsächlich haben wir aber nicht einmal

eine offizielle Lizenz. Die werden wir erst kriegen, wenn wir in einen Neubau umziehen, der zwar seit Jahren versprochen, aber nie gebaut wird.»

Ana Čkonjević dreht den Hahn zu und reicht das Glas Wasser einem älteren Herrn von hagerer Gestalt. Er hat kurzgeschorene Haare und ein freundliches Lächeln. Der Mann bedankt sich und nimmt einen Schluck. Dann stellt er sich als Živan Župunski vor, möchte aber Žika genannt werden. Er hat sich bereiterklärt, von seinem Leben auf den Strassen Zrenjanins zu erzählen. Wie ist es, heute in Serbien obdachlos zu sein? Im Garten steckt er sich eine Zigarette an und zeigt mit der brennenden Kippe in Richtung des alten Industriegebiets: Dort sieht man Getreidesilos, gross wie Hochhäuser, und Schornsteine an dunkelgrauen Fabrikgebäuden.

Zwischen dreissig und vierzig Fabriken gab es hier. Dann kamen die Kriege und der Ausverkauf in den Neunzigerjahren. Heute stehen fast alle Industrieanlagen aus der Zeit des Sozialismus leer. Früher hätten ganze Familien dort gearbeitet, erwachsene Kinder, ihre Eltern, manchmal noch die Grosseltern, erzählt Žika. «Ich war als junger Mann mit meinen Eltern in einer Gummifabrik beschäftigt. Später wurde ich zur Armee eingezogen und nach Bosnien geschickt.» 1992 spaltete sich die Republik Bosnien und Herzegowina nach einem Referendum von Jugoslawien ab. Der serbisch dominierte Teil forderte den Verbleib in Jugoslawien und eine stärkere Anbindung an Serbien. Es kam zu einem blutigen Krieg mit ethnischen Säuberungen. In Srebrenica verübten die bosnischserbischen Truppen einen Genozid an der muslimischen Bevölkerung. Bis zum Friedensschluss von Dayton, 1995, kamen über 100 000 Menschen um. Žika überlebte. «Ich war Koch in einer Kaserne», sagt er, «und nie selbst an der Front.»

Kein Halt mehr

Nach der Rückkehr aus dem Krieg verlor er seine Arbeit. Das sozialistische Jugoslawien lag in Trümmern. Viele Industrieanlagen wurden unter Slobodan Milošević, der als Präsident Serbiens und später Jugoslawiens die Politik bestimmte, an zwielichtige Investor*innen, oft mit Verbindung zum organisierten Verbrechen, verscherbelt. Fabriken wurden ausgeschlachtet und stillgelegt. Žikas Fabrik hatte unter anderem Gummiknüppel für die Polizei hergestellt. Ein Produkt, das, Ironie der Geschichte, meist nur wenig nachgefragt wurde – bis das MiloševićRegime zunehmend repressiv gegen die eigene Bevölkerung vorging. Schon 1991 gab es grosse Demonstrationen in Belgrad, die sich vor allem gegen die staatliche Propaganda in Zeitungen und Fernsehen richteten und bis zum Sturz von Milošević im Jahr 2000 immer wieder

Živan Župunski wird von allen nur Žika genannt. Nachdem er aus dem Bosnienkrieg zurückgekehrt war, schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Für ein Dach über dem Kopf reichte es jedoch nicht immer, also schlief er draussen. In einer kalten Nacht erfroren Teile seines Fusses. Seitdem ist er dauerhaft obdachlos. Manchmal kümmert er sich um die Bienenstöcke eines Bekannten (oben). Er hofft, seinen halboffenen Schlafplatz (links) bald gegen einen eigenen Wohnwagen in der Nähe der Anlaufstelle Most eintauschen zu können.

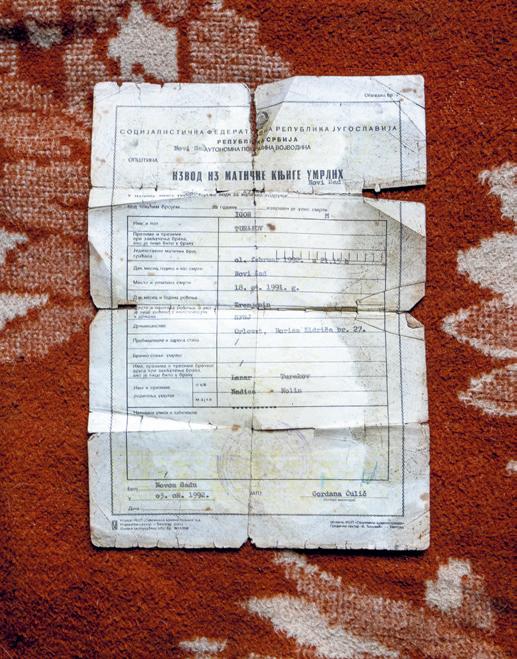

Lazar Turakov lebt in einem baufälligen Haus in der Nähe von Zrenjanin. Vom serbischen Staat erhält Turakov umgerechnet etwa 90 CHF im Monat Sozialhilfe – allerdings nur neun Monate im Jahr, so will es das Gesetz. Darüber hinaus hat er kein regelmässiges Einkommen, manchmal verdient er sich etwas mit Gelegenheitsjobs. Im Sommer geht er Fischen. Den letzten Winter hat er bei Most verbracht. Als sich das Wetter im März besserte, kehrte er wieder in sein Haus zurück. Mittlerweile hat man ihm den Strom abgestellt. In seinem Haus bewahrt Turakov unter anderem die Sterbeurkunde seines Sohnes Igor auf, der im Alter von 10 Monaten an Leukämie starb (ganz rechts).

aufflammten. Hinzu kamen Streiks gegen den Verkauf und die Schliessung von Fabriken etwa in Novi Pazar mit seiner starken Textilindustrie und auch in Zrenjanin. Die Polizei ging mit Gewalt gegen Demonstrierende und Arbeiter*innen vor. Viele, die damals ihren Job verloren, kamen nie wieder auf die Beine. Gleichzeitig zerstörte die Arbeitslosigkeit ein über Jahrzehnte eingeübtes Zugehörigkeitsgefühl zur Arbeiterklasse. Vereinzelung und Isolation waren die Folge.

Keine Zahlen, wenig Hilfe Žika zog sich in sein Heimatdorf Aradac zurück. Damals war er Anfang dreissig. «Auf dem Land halten die Menschen zusammen», sagt er. «Man unterstützt sich, wo es geht, und es gibt immer etwas zu tun. Ich habe illegal auf Baustellen gearbeitet.» Weil das Geld jedoch nicht immer für eine Wohnung reichte, schlief er zeitweise in der zentralen Parkanlage. Dort erwischte ihn vor etwa zehn Jahren ein plötzlicher Kälteeinbruch. Žika unterbricht seine Erzählung, streift den Schuh ab und zeigt, was nach den Erfrierungen von seinem Fuss übrig ist. Mit dem Stumpf kann er nicht mehr auf dem Bau arbeiten, ist dauerhaft arbeits und obdachlos. Wie viele Menschen in Zrenjanin ähnliche Schicksale haben, ist nicht bekannt. Es gibt keine offizielle Statistik. Auch das Sozialforum Zrenjanin (SFZ), eine NGO, die sich um Gewerkschaftsarbeit bemüht und für die Rechte Arbeitsloser eintritt, hat keine genauen Zahlen. «Landesweit wurden bei der Volkszählung 2011 lediglich 445 Obdachlose registriert», sagt Tara Milivojević vom SFZ, «während unabhängige Organisationen davon ausgehen, dass allein in Belgrad über 4000 Menschen obdachlos leben.» In Zrenjanin, ergänzt Čkonjević, kenne sie etwa dreissig Betroffene persönlich. Sie übernachten regelmässig bei Most. «Aber es gibt wesentlich mehr.»

Žika schlief später zunächst unter einem Kaufhaus in der Innenstadt, ein Ort, an dem sich viele Obdachlose sammeln. Der riesige Glasbau mit der Aufschrift «Shopping Family» sollte Anfang der Nullerjahre den kapitalistischen Konsum nach Zrenjanin bringen und steht heute weitgehend leer. Im Untergeschoss befinden sich verzweigte Passagen mit verfallenen Ladennischen – die sogenannte Untergrundstadt. Hier und in einer angegliederten Tiefgarage leben zwischen zehn und fünfzehn Menschen. Alte Matratzen, Kartons und viel Müll, darunter die üblichen blauen Wasserkanister, liegen auf dem Boden. «Hier ist es schmutzig und es kommt oft zu aggressiven Auseinandersetzungen, weil die Leute Alkohol trinken und Drogen nehmen», sagt Čkonjević. «Das grösste Problem aber sind die Feuer.» Immer wieder sterben Menschen, weil sie am wärmenden Lagerfeuer einschlafen. Auch ein regelmässiger MostGast kam hier vor

zwei Jahren ums Leben.An solchen Orten möchte Žika nicht mehr sein. Andere Schlafstätten zu finden ist jedoch schwierig. Im Sommer kommt er manchmal auf dem Land unter, wo ein Bekannter Bienen züchtet. Žika kümmert sich um die Bienenstöcke und darf dafür in einem kleinen Geräteschuppen übernachten. Im Winter ist es dort aber zu kalt. Dann sucht er Unterschlupf bei Most. «Wir garantieren eine Bleibedauer von sechs Monaten», sagt Čkonjević. «Das reicht, um die langen, feuchtkalten Winter zu überstehen.» Danach wäre die Aufnahmestelle eigentlich verpflichtet, die Person wieder vor die Tür zu setzen. Bei Menschen, die sie gut kennen, zeigen sich die Leiterinnen aber gerne kulant. So hat Žika seine sechs Monate für dieses Jahr schon ausgeschöpft, kann aber trotzdem weiterhin zum Essen und Duschen vorbeikommen. Seit die Aufnahmestelle von der Stadt unterstützt wird, darf allerdings nur noch hier sein, wer sich vorher beim Sozialamt gemeldet hat. Eine Prozedur, die bis zu drei Tage dauert und schon durch den notwendigen Kontakt mit Polizei und Behörden abschrecken kann. Wer es dennoch auf sich nimmt, muss sich zwischen Sozialhilfe in Form von Geld oder einer Schlafstelle bei Most entscheiden.

Zum Überleben reicht die Sozialhilfe nicht. Alleinstehende bekommen umgerechnet etwa 90 CHF monatlich, Familien je nach Anzahl der Kinder zwischen 130 und 160 CHF. Davon müssen alle Ausgaben bestritten werden. Eine Rechnung, die trotz der relativ niedrigen Lebenshaltungskosten auch in der Vojvodina nicht aufgeht. Wer also sechs Monate im Jahr bei Most übernachtet, hat zwar ein Dach über dem Kopf und täglich eine warme Mahlzeit, muss die zweite Jahreshälfte aber ganz ohne Hilfe bestreiten. Was in Zrenjanin darum fehlt, da sind sich Ana Čkonjević und Žika einig, ist eine niederschwelligere Notunterkunft. Ein Raum, in dem man sich ohne Anmeldung oder andere Formalitäten eine Zeitlang aufhalten kann, mit Heizung und sauberem Trinkwasser. Žika geht im Winter gerne in die Bibliothek Žarko Zrenjanin im Zent

MARKO RISOVIĆ, aus Belgrad arbeitet seit über 20 Jahren als Fotograf. Nach wie vor hofft er, dass Dokumentarfotografie Menschen zum Handeln motivieren kann, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen.

rum der Stadt. Dort darf er einige Zeit im Warmen bleiben, Bücher und Magazine lesen und das WC benutzen. Das ist keine Nebensächlichkeit, denn Zrenjanin verfügt im gesamten Stadtgebiet über keine öffentlichen Toiletten. Die Bibliothek, bestätigt Čkonjević, stehe obdachlosen Menschen offen. Sie kann einen echten Aufenthaltsraum für Bedürftige aber nicht ersetzen. Zwar soll der versprochene Neubau von Most irgendwann auch einen Tagesraum beinhalten, doch glaubt niemand so recht, dass dieser Bau je kommen wird.

Landesweite Proteste

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und ihre Bauwerke ist derzeit auf einem Allzeittief. Am 1. November 2024 brach das Vordach des Hauptbahnhofs in Novi Sad nach einer Renovation ein und tötete sechzehn Menschen. Seitdem organisieren Studierende an vielen Orten Demonstrationen und Protestmärsche, denen sich Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen anschliessen. Bei einem Sternmarsch auf Belgrad am 15. März kamen je nach Quelle bis zu 300 000 Personen aus grossen Teilen des Landes zusammen. Trotz der hohen Teilnehmer*innenzahl verlief alles friedlich. Die Menschen liessen sich nicht zu Gewalt provozieren, weder von der Polizei, die allem Anschein nach illegale Schallwaffen gegen Demonstrierende einsetzte, noch von einem GegenprotestCamp, das – wie sich später herausstellte – von Mitgliedern der regierenden Serbischen Fortschrittspartei organisiert worden war. Mittlerweile droht die Stimmung jedoch zu kippen. Einzelne Gruppen durchbrechen die bisher demonstrierte Einigkeit. Gleichzeitig greift das Regime immer härter durch, die Polizei setzt Tränengas, Gummi

knüppel und Blendgranaten ein und nimmt willkürlich Gefangene. Es kursieren Bilder von gefesselten, auf dem Boden knienden Menschen, Schlägertrupps der Regierungspartei gehen auf Protestierende los. Viele Ältere fühlen sich an die Neunzigerjahre unter Milošević erinnert, als dessen Macht zu bröckeln begann und er ebenfalls brutal gegen die eigene Bevölkerung vorging.

In Zrenjanin verlaufen die Proteste bislang noch weitgehend friedlich. Zu den landesweiten Aktionstagen versammeln sich auf dem Rathausplatz Hunderte. Allerdings werden die alltäglichen Sorgen der Menschen selten thematisiert. «Das muss sich ändern», sagt Tara Milivojević vom SFZ. «Sonst werden sich die einfachen Leute abwenden. Dann hat Vučić leichtes Spiel.» – «Es ist nicht leicht, auf konkrete Anliegen aufmerksam zu machen», sagt auch Ana Čkonjević. «Wir hatten zum Beispiel schon viele Demos wegen des schmutzigen Wassers. Da kam oft nur eine Handvoll Leute vor dem Rathaus zusammen.» Auch Žika setzt keine Hoffnung mehr in die Politik, er geht auch nicht demonstrieren. Stattdessen verfolgt er ein konkretes Projekt, um seine eigene Lage etwas zu verbessern. Zusammen mit seiner Schwester, die dauerhaft in einem Heim für psychisch kranke Menschen lebt, hat er von seinen Eltern ein kleines Stück Land im Heimatdorf Aradac geerbt. Er würde es gerne verkaufen und sich vom Erlös einen Wohnwagen anschaffen, den er in der Nähe von Most aufstellen könnte. Den Sommer über würde er dann im Wohnwagen leben und Bad und Küche von Most nutzen, im Winter ganz in die Aufnahmestelle ziehen. Ana Čkonjević unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. Sie hat Kontakt mit Žikas Schwester aufgenommen und einen möglichen Stellplatz für den Wohnwagen gesucht.

Janosh Turosh wurde obdachlos, als sein Haus aufgrund von Vernachlässigung und Brandstiftung einstürzte. Früher galt er als guter Handwerker und Experte für die Reparatur von Fernseh- und Audiogeräten, heute lebt er von Sozialhilfe und Almosen seiner Nachbarn. Turosh ist ein Messie. Er wohnt in einem Wohnwagen neben der Ruine seines Hauses. Beide sind bis unter das Dach mit Sachen und Müll vollgestopft. In den Sommermonaten schläft Turosh im Freien. Wegen der extremen Kälte letzten Winter verlor er Teile seines rechten Fusses. Seitdem ist er auf die Unterstützung von Most angewiesen.

«Aktivismus

Nikoleta Kosovac vom serbischen Strassenmagazin Liceulice erklärt, wie sich die aktuelle Ausnahmesituation in Serbien auf ihre Strassenmagazin-Verkäufer*innen auswirkt und wie politische Beteiligung mit extremer Armut zusammengeht.

Nikoleta Kosovac, Sie sind eine der Gründerinnen und Programmmanagerin der serbischen Strassenzeitung Liceulice. Wie gehen die Strassenverkäufer*innen mit der Situation um – beteiligen sie sich an den Protesten oder halten sie sich davon fern?

Nikoleta Kosovac: Einige fühlen sich stark mit der Bewegung verbunden und beteiligen sich aktiv, motiviert durch ihre Wut über Korruption, Ungleichheit und die Vernachlässigung der Schwächsten. Andere halten sich lieber fern, nicht weil sie gleichgültig sind, sondern weil ihr Alltag ohnehin schon ein ständiger Kampf ums Überleben ist – sie müssen an ihre Sicherheit, ihr Einkommen und die praktischen Realitäten des Lebens denken. Die Teilnahme an Protesten ist ein Luxus, den sich nicht jede*r leisten kann. Verkäufer*innen sind zudem oft Schikanen, unregelmässigen Einkünften und Gesundheitsrisiken ausgesetzt; die Teilnahme an Demonstrationen kann auch bedeuten, dass sie ihren täglichen Lebensunterhalt verlieren oder in Gefahr geraten.

Lange blieben die Proteste friedlich, doch in letzter Zeit kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Warum?

Die Eskalation, die wir derzeit beobachten, wird grösstenteils von der Polizei verursacht. Das Ausmass der Aggression und Repression ist beispiellos und schürt die öffentliche Wut, anstatt sie einzudämmen. Die Widerstandsfähigkeit der Bewegung ist aussergewöhnlich, aber keine Gesellschaft kann auf Dauer gewaltfreie Disziplin aufrechterhalten, wenn ihre Bürger*innen systematisch zum Schweigen gebracht werden und wichtige demokratische Räume angegriffen werden. Die Eskalation ist kein Versagen der Demonstrant*innen, sondern ein Spiegelbild einer Regierung, die Dialog, Transparenz und Verantwortung ablehnt.

Wie gehen Sie bei Liceulice damit um?

Wir raten unseren Verkäufer*innen, gefährliche Situationen zu vermeiden und sich in angespannten Situationen in Sicherheit zu bringen. Dennoch sieht man sie bei Protesten. Die Teilnahme ist für sie auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Und das stärkt auch die Bewegung. Durch den Verkauf des Magazins bei gleichzeitiger Solidarität mit der Bewegung beteiligen sich die Verkäufer*innen schliesslich auch am Aufbau einer Gesellschaft, die Menschenwürde und Freiheit schätzt. Praktisch gesehen ermutigen wir vor allem unsere Leser*innen, auf Protesten nach unseren Verkäufer*innen zu sehen und ihnen bei Bedarf zu helfen. Das zeigt auch, wie Aktivismus und Überleben miteinander verflochten sind.

Wirkt sich das auch auf den Strassenverkauf aus?

Die angespannte Lage in Belgrad beeinträchtigt das tägliche Leben unserer Verkäufer*innen, zwingt sie dazu, regelmässige Aktivitäten abzusagen und führt zu logistischen Herausforderungen und Unsicherheiten. Gleichzeitig sind viele Menschen auf den Strassen – Bürger*innen, die an Solidarität, Menschenrechte und Inklusion glauben. Genau diese Menschen kaufen unser Magazin, unterstützen unsere Verkäufer*innen und identifizieren sich mit den Werten, für die wir stehen. Infolgedessen ist unsere Auflage nicht zurückgegangen, sondern im Gegenteil sogar gewachsen, trotz der Unsicherheit und potenziellen Risiken.

Hat Liceulice seine Arbeit aufgrund der neuen Entwicklungen geändert?

Viele unserer regelmässigen Strassenaktionen und Werbeveranstaltungen wurden verschoben, neu terminiert oder überdacht, um die Sicherheit unserer Verkäu

fer*innen zu gewährleisten. In diesem Jahr feiert Liceulice sein 15jähriges Bestehen. Unter normalen Umständen hätten wir eine grosse Feier und eine Reihe von Begleitveranstaltungen organisiert. Angesichts der aktuellen Ereignisse haben wir jedoch entschieden, dass dies einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist.

Ist die journalistische Arbeit in letzter Zeit gefährlicher geworden? Wie gehen Sie generell mit der Arbeit in einem teilweise unfreien Medienumfeld um?

Wir berichten über die Proteste und zivilen Ungehorsam in Serbien und konzentrieren uns dabei auf Themen wie Streiks, Wirtschaftsboykotte, das Recht auf Meinungsverschiedenheit, Polizeibrutalität, Kriegsrhetorik und die Stigmatisierung politischer Beteiligung. Als Monatszeitschrift behandeln wir diese Themen eher analytisch, liefern Kontext und tiefere Einblicke. Gleichzeitig hat die Sicherheit unserer Verkäufer*innen oberste Priorität. Sie sind das öffentliche Gesicht von Liceulice, verkaufen das Magazin auf der Strasse, und ihr Wohlergehen bestimmt, wie wir arbeiten. Selbst in einem weitgehend unfreien Medienumfeld geht es bei unserer Arbeit darum, Unsichtbares sichtbar zu machen, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen und zu beweisen, dass Solidarität und bürgerliche Verantwortung keine Option sind, sondern das Rückgrat einer lebenswerten Gesellschaft bilden.

Wie sieht es heute auf den Strassen Belgrads aus?

Die Strassen Belgrads erzählen heute zwei parallele Geschichten. Auf der einen Seite stehen die glänzenden Fassaden, Luxusprojekte und das Image einer «modernen europäischen Hauptstadt», das die Regierung gerne propagiert –die Stadt wird in einer Weise umgestaltet, die eher privaten

NIKOLETA KOSOVAC ist Mitbegründerin von Serbiens erstem Strassenmagazin Liceulice. Seit über einem Jahrzehnt setzt sich die Sozialwissenschaftlerin dafür ein, maginalisierte Communities zu stärken.

Das serbische Strassenmagazin erscheint monatlich mit einer Auflage von derzeit 16 000 Exemplaren. Verkauft wird es in Belgrad, Novi Sad und kleineren Orten von rund 140 Verkäufer*innen. Einige sind obdachlos, leben in Armut oder sind langzeit arbeitslos, andere sind Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, Angehörige ethnischer Minderheiten oder einfach Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Was sie verbindet, ist das Bedürfnis nach einer würdigen Einkommensquelle und die Möglichkeit, durch die Arbeit wieder Anschluss zu finden. WIN

Investor*innen als den Bürger*innen dient. Auf der anderen Seite kann man beim Spaziergang durch die Strassen die wachsende Zahl von Menschen nicht übersehen, die in Armut leben, informell Sachen auf der Strasse verkaufen oder dort auch schlafen. Die Ungleichheit ist grösser, die Armut sichtbarer.

Unterscheidet sich die Situation von obdachlosen und extrem armen Menschen in der Hauptstadt von der in anderen Teilen des Landes? Obdachlosigkeit und extreme Armut sind in Serbien überall sichtbar. Die Menschen in Belgrad haben vielleicht etwas besseren Zugang zu Suppenküchen oder verschiedenen Arbeitsangeboten, gleichzeitig sind

sie mit höheren Lebenshaltungskosten und einem härteren Wettbewerb um Ressourcen konfrontiert. In kleineren Städten und ländlichen Gebieten sind arme Menschen isoliert, unsichtbar und auf familiäre Netzwerke oder informelle Hilfe angewiesen.

Warum informell?

Es fehlt an einer ernsthaften Sozialpolitik. Belgrad hat nur eine einzige offizielle Notunterkunft mit sehr begrenzten Kapazitäten und Ressourcen, und obwohl deren Renovierung seit Jahrzehnten versprochen wird, ist nichts geschehen. Ohne die Zivilgesellschaft wäre die Situation noch schlimmer. In vielerlei Hinsicht übernehmen Organisationen wie unsere die Aufgaben, die der Staat verweigert. Deshalb wollen wir unsere Arbeit auch weiter dezentralisieren, um mehr Menschen in anderen Teilen Serbiens zu erreichen und zu stärken, wo die Armut weniger sichtbar, aber tief verwurzelt ist.

Was fehlt Armutsbetroffenen auf dem Land?

Viele Menschen haben zwar technisch gesehen ein Dach über dem Kopf, leben aber in unzumutbaren Unterkünften ohne fliessendes Wasser, Heizung oder Zugang zu Gesundheitsversorgung und Beschäftigung. Sie erhalten nur minimale oder gar keine institutionelle Unterstützung und fühlen sich oft unsichtbar. In kleineren Gemeinden, wo jeder jeden kennt, schämen die Betroffenen sich zudem, wenn sie ihre Probleme nicht verbergen können. Projekte wie Liceulice können in diesen Kontexten Möglichkeiten schaffen, Einkommen zu generieren und wieder Anschluss an Gemeinschaften zu finden. Doch in kleineren Städten ist es aufgrund der geringeren Kaufkraft schwieriger, grosse Mengen zu verkaufen. Daher helfen wir den Verkäufer*innen oft auch bei der Suche nach alternativen Einkommensquellen.

Reicht das denn zum Überleben?

Wir wissen, dass wir eine systemische Sozialpolitik nicht ersetzen können. Doch wir können als Brücke fungieren: Geschichten aus marginalisierten Gemeinschaften in die öffentliche Diskussion bringen, uns für bessere Dienstleistungen einsetzen und zeigen, dass Armut nicht nur ein städtisches Problem ist. In vielerlei Hinsicht verstärken wir Stimmen aus Orten, die sonst unsichtbar bleiben würden – und das ist ein erster Schritt in Richtung Veränderung.

«So

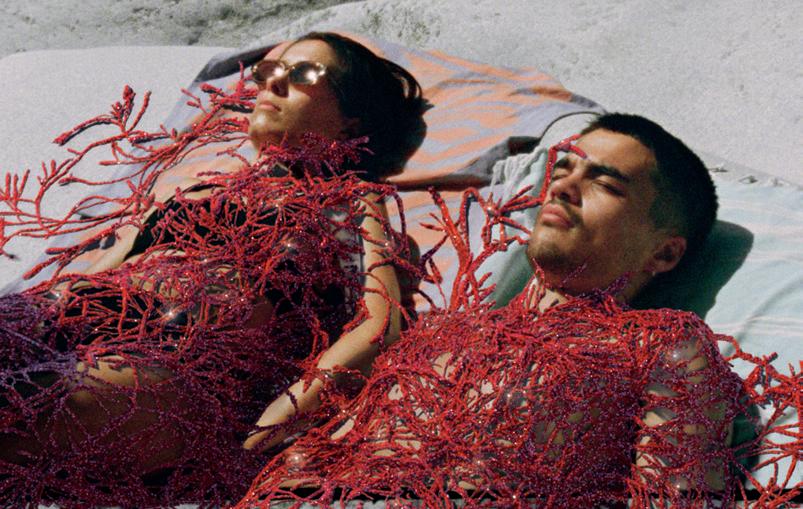

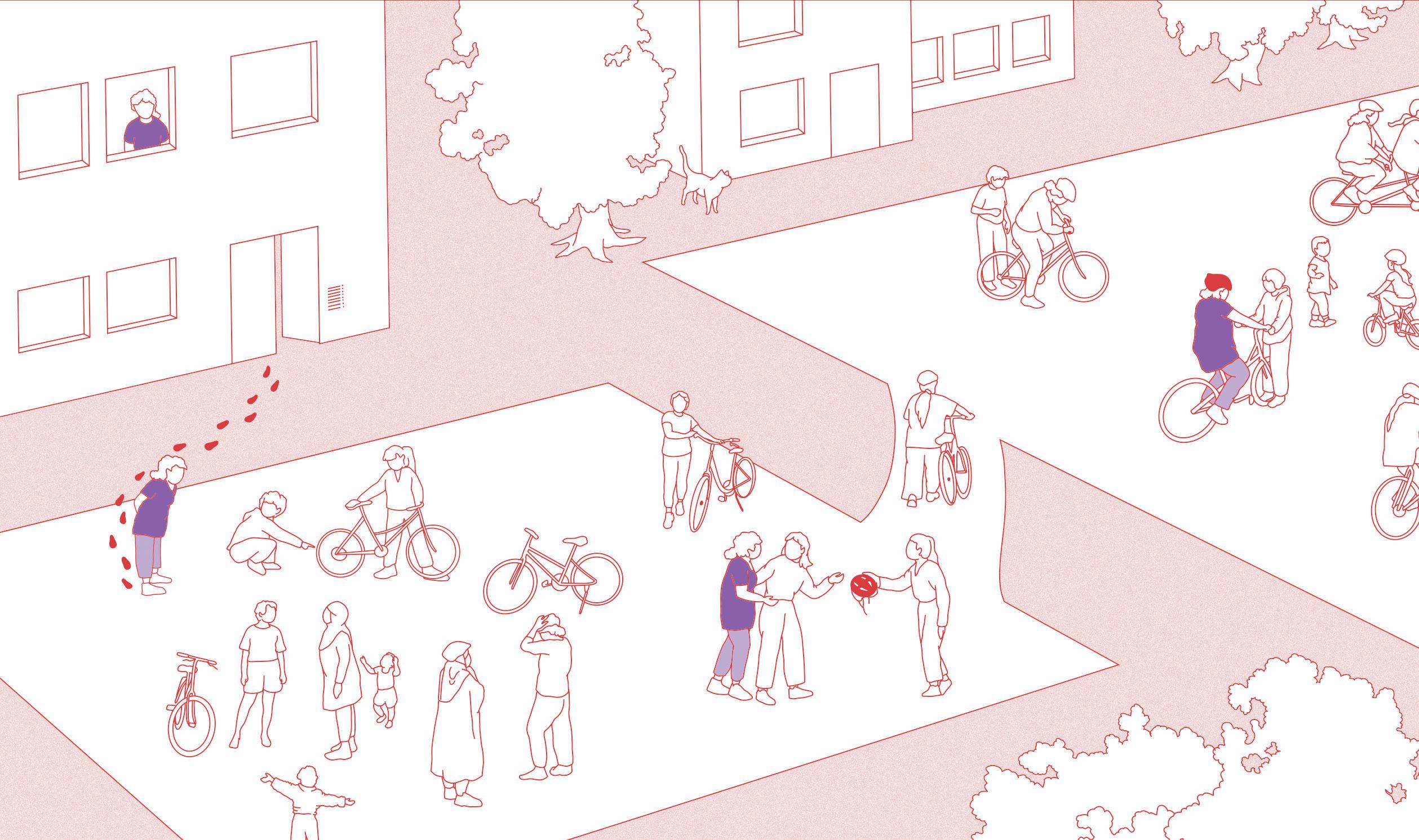

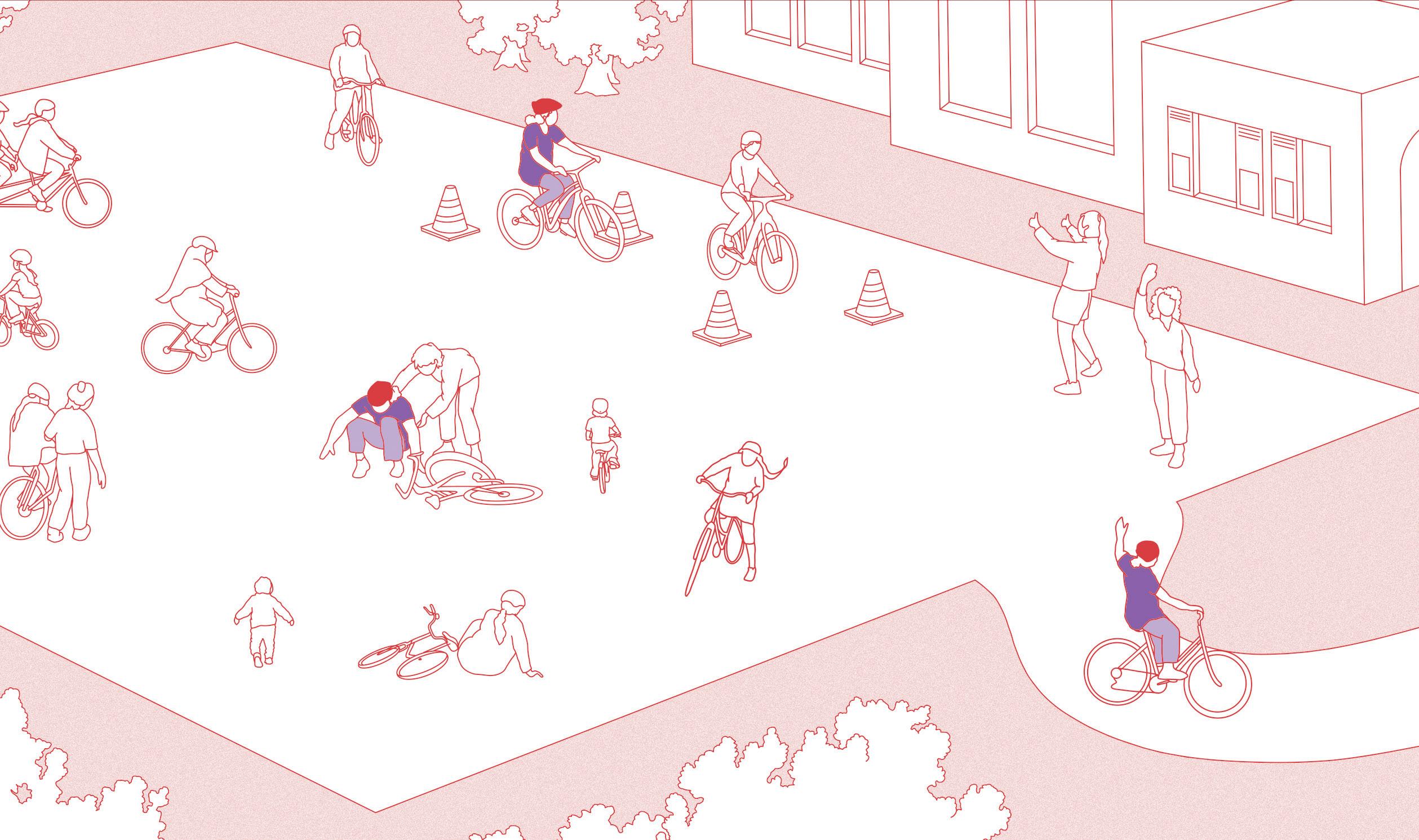

Emp owerment In Basel lernen geflüchtete Frauen im geschützten Rahmen Velofahren. Was für die meisten hierzulande selbstverständlich ist, bedeutet für sie weit mehr als Mobilität.

Am Allschwiler Weiher, zwischen Basel und Allschwil, bietet sich an einem Montagabend ein ungewohntes Bild: Eine Gruppe erwachsener Frauen probiert Velos verschiedener Grössen durch und testet Helme, ehe sie sich vorsichtig auf den Sattel setzen und mit den Füssen anstossend einige Meter rollen. Es wird gelacht, diskutiert, hier und da auch geflucht. Sie lernen Velofahren. Die meisten von ihnen zum allerersten Mal.

Zwölf Frauen waren es beim ersten Treffen, heute sind es zehn. Zwei mussten absagen – eine ist krank, die andere fand keine Betreuung für ihre Kinder. «Das ist für viele Frauen eines der Hauptprobleme», sagt Anette Metzner, die den Kurs organisiert: «Die meisten sind alleinerziehend, bei den anderen übernehmen die Ehemänner oder Partner oft keine Care-Arbeit – sei es aufgrund traditioneller Rollenbilder oder weil sie selbst bis spät arbeiten müssen. So ist niemand da, der auf die Kinder aufpasst.»

Einige Teilnehmerinnen haben den Nachwuchs daher einfach mitgebracht. So stehen neben den Frauen auch Kinder mit Helmen bereit, steigen auf und fahren los – ganz selbstverständlich. Wer hinfällt, steht wieder auf, klopft sich den Staub von den Knien und fährt weiter. So unbefangen sind die Mütter nicht –und dennoch mutig.

Anette Metzner ist seit 2020 bei Surprise für Frauenprojekte zuständig. Die Sozialarbeiterin bringt Personen aus allen SurpriseBereichen zusammen: dem Magazin-Verkauf, dem Strassenchor, dem Strassenfussball und dem Chancenarbeitsplatz. «Bei den Aktivitäten orientiere ich mich an den Bedürfnissen und Wünschen der Frauen», sagt Metzner. So organisierte sie in der Vergangenheit beispielsweise Wen-Do-Kurse zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung. Frauengesundheit und Selbstfürsorge seien zentrale Themen, sagt Metzner.

Machen wir es eben selber!

Monatlich kommt eine Gruppe zusammen, es wird gemeinsam meditiert und Ängste und Sorgen geteilt. Mit der Zeit stellte Metzner fest, dass die Frauen, mit denen sie zusammenarbeitet, gern zweierlei Fähigkeiten erwerben möchten: Schwimmen und Velofahren. Auf der Suche nach passenden Angeboten stiess sie schnell an Grenzen: «Es gibt in Basel keine Velolern-Kurse, die sich explizit an migrantische Frauen richten», und gemischt-geschlechtliche Angebote seien für viele der Frauen aus kulturellen oder persönlichen Gründen keine Option. «Also dachte ich mir: dann machen wir es eben selbst!»

Gemeinsam mit Gsünder Basel und Pro Velo stellten sie einen Kurs zusammen: fünf Termine à zwei Stunden, jeweils von 19 bis 21 Uhr, verteilt auf fünf Wochen. Die Übungseinheiten werden von geschultem Fachpersonal begleitet. Die Velos, Helme und das übrige Material werden von den beiden Organisationen zur Verfügung gestellt, die Kurskosten übernimmt Surprise.

Mit den Töchtern fahren können Am zweiten Kurstag sind bei einigen der Teilnehmerinnen bereits Fortschritte sichtbar. Die grösste Errungenschaft sei aber ohnehin, so Metzner, dass alle, die beim ersten Termin dabei waren, auch wiedergekommen sind, dass sie dranbleiben. «Oh mein Gott!», entfährt es einer Frau, als sie sich auf das Fahrrad schwingt. «Hast du Angst?», fragt Metzner. «Nein», antwortet die Frau und schiebt dann lachend nach: «Ich weiss es nicht –vielleicht?» Eine andere Teilnehmerin beklagt sich theatralisch über Muskelkater hinterher. «Hier, hier und hier», sagt sie und deutet auf verschiedene Körperpartien. Eine andere läuft demonstrativ gebückt, um zu zeigen, wie sie die ganze Woche gelaufen sei – zur allgemeinen Belustigung.

Einer weiteren Anwesenden ist dagegen nicht nach Lachen zumute. Beim letzten Mal fiel sie mit dem Fahrrad hin, jetzt fürchtet sie sich vor einem erneuten Sturz. Ihr vielleicht zehnjähriger Sohn, der sicher über den Platz radelt, ruft seiner Mutter immer wieder neckend zu: «Angsthase, Angsthase!» Dann wendet er sich an Metzner: «Hilf meiner Mama, bitte!» Diese lächelt: «Wenn du Angst hast, ist das okay», sagt sie. «Dann schauen wir, dass du zum Üben erstmal ein Trottinett bekommst.» Der Tretroller ermöglicht es, mit einem Fuss den Bodenkontakt zu behalten, während man mit dem anderen Schwung holt. Eine Art Zwischenform zwischen Stehen und Fahren – perfekt, um die Balance zu üben.

«Schritt für Schritt», sagt auch die Lehrperson von Pro Velo. Metzner nickt. «Schritt für Schritt», wiederholt prompt die Teilnehmerin, stösst sich vom Boden ab und fährt ihrem Sohn hinterher.

Die Frauen, die in dieser Gruppe das Velofahren lernen, stammen aus Afghanistan, Eritrea, Somalia und Äthiopien. Hier möchten sie nur mit Vornamen zitiert werden. «In Afghanistan dürfen Mädchen nicht Velofahren», erzählt Teilnehmerin Marzeyeh. Der Grund: Es existiere die verbreitete Annahme, das Velofahren könne das Jungfernhäutchen beschädigen – und damit die Ehre einer jungen Frau. Marzeyeh schüttelt den Kopf: «So ein Quatsch.» Sie freut sich darauf, mit ihren Freundinnen zum Picknicken an den Rhein zu fahren, «und vielleicht sogar mal weiter weg».

Eine andere Teilnehmerin heisst Mazumah. Die gebürtige Afghanin, die keine Schule besuchen durfte, erzählt: «Ich hatte zwei Träume: Ärztin werden und Velofahren lernen. Wenigstens einen davon kann ich mir jetzt erfüllen.» Mazumah kam über den Strassenfussball zu Surprise. Für den Velokurs reist sie aus dem Kanton Solothurn an – über eine Stunde pro Strecke. «Aber das ist egal. Ich will es lernen.» Ihr nächstes Ziel? Motorradfahren. «Und danach vielleicht sogar den Autoführerschein.»

Sohaila, ebenfalls aus Afghanistan, hatte schon einmal Velofahren gelernt – in Frankreich, wo sie eine Weile lebte. Dort war das Velo das einzige Verkehrsmittel. «Es gab keinen ÖV. Ich musste fahren, um überhaupt irgendwohin zu kommen.» Dann hatte sie einen Unfall im Strassenverkehr, der ihr das Vertrauen nahm. Inzwischen ist sie aber wieder motiviert: «Ich möchte mit meinen Töchtern fahren können. Ein gemeinsamer Ausflug – das wäre schön!»

Während einige Frauen noch mit dem Gleichgewicht kämpfen, zeigen andere bereits Tricks: Arme ausstrecken, freihändig fahren, Slalom zwischen Hütchen. Die Kinder fahren vor, zurück,

drehen Runden. Ihre Mütter schimpfen, motivieren, klatschen. Metzner sitzt auf einer Bank entlang der Strecke und sinniert über Fragen der Teilhabe.

Eine Form der Unabhängigkeit

«Velofahren ist eine niederschwellige Form der autonomen Fortbewegung», sagt sie. «Aber weil das so selbstverständlich scheint, fragt kaum jemand: Wer fährt eigentlich Velo – und wer nicht?» Ausgeschlossen vom Velofahren seien Leute nicht nur, wenn ihnen das Geld für die Ausrüstung fehle oder die Zeit für Touren, «sondern teils auch, weil sie eben nicht über die notwendigen Grundfähigkeiten verfügen». Die Sozialarbeiterin zitiert in der Schweiz verbreitete Redewendungen: «Das ist so leicht wie Velofahren», oder: «Das verlernt man nie – wie Velofahren». Diese Sätze zeigten, «wie tief das Radfahren in der Alltagskultur verankert ist. Die meisten, die hier aufgewachsen sind, haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon früh gelernt – durch Eltern, Nachbarn, Geschwister, in der Schule oder haben es sich selbst beigebracht. Aber nicht alle hatten diese Möglichkeit.»

Eine junge Frau namens Letteyosief tritt heran, sie ist in Eritrea aufgewachsen. Auf die Frage, warum sie bisher nicht Velofahren gelernt hat, antwortet sie: «In meinem Dorf gab es keine Velos.» Auch sie machte bereits einmal einen Versuch, aber der Alltag mit Arbeit und Kindern liess die Bemühungen versanden. Nun wagt sie einen neuen Anlauf.

Auch Luul aus Somalia will es unbedingt schaffen. Die Mutter von fünf Kindern ist fest entschlossen, so gut fahren zu lernen, dass sie ihre Jüngsten künftig im Anhänger durch Basel ziehen kann. «Dann kann ich mir den ÖV sparen», ruft sie lachend. Warum sie es nicht früher gelernt hat? «Im Krieg ist keine Zeit dazu.»

Dann stösst sie sich vom Boden ab, verliert erst die Balance und

ruft laut: «Verdammt seist du, Somalia!» Die umstehenden Frauen lachen, und nachdem sie schliesslich ein bisschen gefahren ist, feiert und jubelt auch Luul.

Was noch fehlt sind eigene Velos Später am Abend gibt es noch einen Theorieblock zu den Verkehrsregeln, dazu Müsliriegel und Wasser. Um 21 Uhr endet der Kurs. Die Dämmerung hat eingesetzt. Die Frauen schieben oder fahren ihre Velos zurück in eine Baracke, während einige der Kinder noch eine oder besser drei Runden drehen möchten. «Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass alle irgendwie ein eigenes Velo bekommen», sagt Metzner. Dazu will sie sich mit lokalen Initiativen vernetzen, um Spendenräder zu organisieren. «Nichts Teures, einfach zwölf funktionstüchtige Velos. Und ein paar Kinderräder wären auch schön», sagt sie. «Und ein Anhänger!», ruft Luul lachend dazwischen.

Sie lässt sich neben Anette Metzner auf die Bank fallen und zeigt auf eine gerötete Stelle an ihrer Wade, wo sie vorhin ein Pedal gestreift hat. Metzner zieht Arnikasalbe hervor und reicht sie ihr mit den Worten: «Aber zuerst musst du noch richtig fahren lernen!» Luul grinst. «Ich habe noch Zeit.»

Einige Wochen später verschickt Metzner ein WhatsAppVideo. Zu sehen ist: Luul. Selbständig dreht sie eine Runde auf dem Rad. Zu dem kurzen Video schreibt Metzner: «Eine Erfolgsgeschichte!» Auch Luuls neunjähriger Sohn habe das Radfahren gelernt – gleich bei derselben Gelegenheit. In einem weiteren Video fährt auch Mazumah, sicher und selbstbewusst, durch einen kleinen Parcours. Vier der Frauen, die schon Handzeichen geben konnten, durften an den letzten Kurstagen mit einer Lehrperson hinaus ins Quartier und ausgestattet mit orangefarbenen Westen die Navigation im Strassenverkehr üben.

Der Verein Surprise führt spezielle Projekte zur Förderung von Frauen durch. Wieso braucht es diese Angebote und was bewirken sie?

Frauen sind besonders stark von Armut betroffen: Sie arbeiten häufig in unsicheren, schlecht bezahlten Jobs. Sie übernehmen unbezahlte Betreuungsaufgaben und müssen deshalb vermehrt Teilzeitstellen annehmen – und verlieren dadurch wiederum eher den Anschluss an den Arbeitsmarkt und haben geringere Rentenansprüche im Alter. Frauen mit Migrationserfahrung, die einen grossen Teil unserer Angebotsteilnehmerinnen ausmachen, sind zusätzlich mit Hürden wie sprachlichen und kulturellen Barrieren oder rassistischer Diskriminierung konfrontiert.

Surprise setzt sich gezielt für die Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten von armutsbetroffenen und sozial ausgegrenzten Frauen ein. Wir bieten Erwerbsmöglichkeiten durch den Verkauf des Strassenmagazins, die integrativen «Chancenarbeitsplätze» oder die Arbeit als Stadtführerin. Zusätzlich gibt es frauenspezifische Beratung und Begleitung durch Fachpersonen Soziale Arbeit, niederschwellige Kurse und regelmässige Strassenfussball-Trainings nur für Frauen. All diese Angebote fördern die Betroffenen und deren finanzielle Unabhängigkeit, tragen zur Stabilisierung ihrer psychischen und physischen Gesundheit bei und stärken Eigeninitiative, Selbstvertrauen und soziale Inklusion.

«Die Workshops sind immer toll und lehrreich, je nach Thema leicht oder intensiv. Die Frauen können frei erzählen, fühlen sich aufgenommen und wohl.»

Johanna B., Workshop-Teilnehmerin

«Frauen@Surprise» ist eine Kursreihe aus niederschwelligen Workshops zu verschiedenen Themengebieten, zu kreativem Arbeiten oder dem gemeinsamen Besuch kultureller Veranstaltungen. Die verschiedenen Anlässe fördern die individuellen Ressourcen der Teilnehmerinnen, stärken ihre

Sich selbst als schön zu erleben, stärkt das Selbstvertrauen (Henna-Bemalung am Anlass «FrauenRäume»).

Kompetenzen und ermöglichen soziale Teilhabe und Vernetzung.

Thematisch orientieren sich die Kurse und Aktivitäten an den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und werden deshalb auch gemeinsam festgelegt. So gab es in den letzten zwei Jahren zum Beispiel Workshops zum Kennenlernen von anderen Hilfsangeboten in Basel, zu Gewaltprävention, Frauengesundheit und Selbstfürsorge. Auch haben wir gemeinsam ein grosses Fest mit über 80 Frauen aus Strassenchor, Strassenfussball und aus dem Heftverkauf veranstaltet. Darüber hinaus gab es eine Theaterperformance, Wen-DoSelbstverteidigungskurse und – wie zuvor beschrieben – einen Velokurs.

Monatlich trifft sich eine Gruppe von Frauen in einem «Frauen-Circle», in dem sie sich im geschützten Rahmen austauschen und gegenseitig unterstützen können. Darüber bauen sie ein stabiles Netzwerk auf, das ihnen auch unabhängig von Surprise Halt und Orientierung gibt.

«Die Teilnehmerinnen lernen voneinander und können so auch besser mit ihren individuellen Lebensgeschichten umgehen. Sie sehen, dass sie nicht alleine dastehen und erleben Solidarität.»

Anette Metzner, Projektleiterin

Schliesslich sind es nicht nur die Teilnehmerinnen selbst, die von den frauenspezifischen Angeboten bei Surprise profitieren, sondern auch ihre Familien – ganz besonders ihre Kinder – und Freund*innen. Denn die Stärkung ihres Selbstvertrauens, die Begleitung bei der Alltagsbewältigung und konkrete Hilfeleistung in Notsituationen sowie die Anbindung an ein unterstützendes soziales Netzwerk wirken sich auch direkt positiv auf ihr Umfeld aus.

JANNICE VIERKÖTTER, Co-Geschäftsführerin

Obdachlosigkeit Nach nur eineinhalb Jahren Betrieb muss in Olten die Notschlafstelle des Vereins Schlafguet schliessen. Es gebe keinen Bedarf für eine solche Einrichtung, sind sich die Gegner*innen einig – und begründen dies mit der Zahl ausländischer Gäste.

INTERVIEW JONAS FREY FOTO RONJA BURKARD

Timo Probst, Ende August gab der Verein Schlafguet die Schliessung der Notschlafstelle in Olten per 31. Oktober 2025 bekannt. Nach nur eineinhalb Jahren muss der einzige Ort dieser Art in der Region schliessen. Wieso? Timo Probst: Die Notschlafstelle wurde bis anhin getragen durch Spenden von Kirchen, Stiftungen und Privaten und immer wieder neu lancierten Fundraisings. Solche reichen aus, um den Betrieb für ein paar Monate aufrechtzuerhalten. Für uns ist klar, dass wir eine langfristige und stabile Finanzierung bräuchten. Doch aus der Politik erhielten wir nach den Sommerferien klare Signale, dass dafür kein Bedarf gesehen wird.

Deckt sich diese Auffassung denn mit Ihren Erfahrungen in der Notschlafstelle?

Die letzten zwei Wochen waren wir fast voll ausgelastet. Pro Nacht übernachteten je 14 Personen bei uns. Das will man offenbar nicht anerkennen. Stattdessen erhielten wir als Reaktion auf die Zahlen den Vorwurf, dass diese nur so hoch seien wegen der Anzahl Gäste aus dem Ausland. Und dass wir Ausländer*innen extra übernachten liessen, damit unsere Zahlen steigen. Solche xenophoben Stimmen sind leider an der Tagesordnung.

Die Gäste von Schlafguet müssen keinen Wohnsitz in der Stadt Olten oder im Kanton Solothurn nachweisen. Das haben Sie als privater Verein so entschieden. Hätten Sie denn eine Wohnsitzbeschränkung als Bedingung für eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt akzeptiert? Das wäre für uns möglich gewesen. Als wir das bestehende Projekt dem Stadtrat vorstellten, signalisierten wir unsere Bereitschaft, den Betrieb bei einer Leistungsvereinbarung anzupassen. Ein Drittel unserer Gäste hat Wohnsitz im Kanton Solothurn, die meisten von ihnen kommen aus Olten, Solothurn und Grenchen. Diese Leute sind auf eine Notschlafstelle angewiesen. In den Reaktionen aus der Politik auf die Schliessung wird jedoch nur darauf verwiesen, dass 40 Prozent Wohnsitz im Ausland haben.

Wer sind jene Personen mit Wohnsitz im Ausland?

Hier geht es um eine stark prekarisierte Gruppe von Menschen, meist Working Poor. Sie haben oft ein Visum für

90 Tage, arbeiten, haben vielleicht ein Fahrzeug, sind aber dennoch auf Nothilfe angewiesen. Man wirft uns vor, irreguläre Arbeitsverhältnisse zu fördern, indem wir Menschen aufnehmen, die sich ohne Arbeitserlaubnis in der Schweiz aufhalten. Es ist unfair, die Existenz irregulärer Arbeitsverhältnisse oder eine steigende Kriminalitätsrate auf uns abzuwälzen. Wir bieten Hilfe für Menschen in Not an, und das ist unsere Aufgabe.

Schwingt in diesen Vorwürfen auch ein Klischeebild von Obdachlosigkeit mit? Genau. Viele Leute wollen etwas gegen stereotype Obdachlosigkeit machen, damit niemand aus der eigenen Bevölkerungsgruppe unter der Brücke schlafen muss. Aber bei Wanderarbeiter*innen oder Arbeitssuchenden hört das Mitgefühl auf.

Man könnte bei der linken Parlaments- und Regierungsmehrheit in Olten annehmen, dass soziale Anliegen es einfacher hätten.

In einem Vorschlag von uns an den Stadtrat für eine Leistungsvereinbarung ging es um 60 000 Franken pro Jahr. Das hätte einen Teil unserer Kosten gedeckt. Doch der Stadtrat ging nicht darauf ein. Auch der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden winkte ab, als wir eine Kostenübernahme für die Übernachtungen von Gästen aus dem Kanton vorschlugen. Es sei nicht klar, weshalb sie das Projekt finanzieren sollten, lautete die Antwort. Ausserdem entstünden dann hohe Kosten. Auch aus der Linken im Kanton Solothurn gab es kritische Stimmen, gerade von Vertreter*innen der Gemeinden. Sie wollen keine Übernachtung bezahlen von Personen, die nicht aus der Schweiz sind. Bei einer solchen Kostengutsprache ginge es jedoch um jene Personen mit Wohnsitz im Kanton Solothurn.

Wie haben das Umfeld und die Gäste auf die Nachricht der Schliessung reagiert?

Wir nehmen im Umfeld der Notschlafstelle eine grosse Traurigkeit wahr, viele schreiben uns aufmunternde Worte. Die Betroffenen fühlen sich im Stich gelassen. Schon wieder verschwindet ein Ort, der Hilfe in Not leis-

tet. Dass es in der Region bald keine vergleichbare Anlaufstelle mehr gibt, löst Resignation aus. In Olten selbst gibt es die Suchthilfe, das Wohnheim und betreute Wohnangebote. Nothilfe leistet aber niemand mehr.

Als Verein kämpfte Schlafguet seit 2017 um eine Notschlafstelle in Olten. Worum ging es denn in der dortigen Diskussion?

Sie verlief nach dem Hauptargument der Gegner *innen, dass in Olten kein Bedarf für eine Notschlafstelle bestehe. Von einzelnen Mitgliedern des Stadtrates wissen wir, dass sie die Notschlafstelle finanziell unterstützen würden. Aber öffentlich äusserte sich der Stadtrat nie, dass er Bedarf für die Notschlafstelle und somit auch für eine Leistungsvereinbarung sieht. Auch brachte er es bis anhin nie im Parlament ein. Bei der Suche nach einer Liegenschaft hörten wir zudem heraus, dass man die Notschlafstelle eine gute Sache findet, sie aber nicht im eigenen Garten will.

Schlafguet in Olten ist eine der wenigen Notschlafstellen in einer Kleinstadt. Welche Folgen hat die Schliessung für Obdachlose in der Region?

Für Betroffene wird eine Anlaufstelle wegfallen. Es gibt kein vergleichbares Angebot in der Region. Obdachlosigkeit wird sich also noch mehr in die urbanen Zentren verschieben. Obwohl wir davon ausgehen, dass Olten auch ein Knotenpunkt ist. Ich denke aber nicht, dass dies das Ende für eine Notschlafstelle in Olten ist. Die Diskussionen im Nachgang an unsere Ankündigung der Schliessung, die Empörung und Überraschung darüber bei vielen Menschen und politischen Akteur*innen geben uns Hoffnung für die Weiterführung des Projektes in irgendeiner Form.

Können Sie dazu schon mehr sagen?

Wir sind in Kontakt mit anderen Organisationen und sprechen darüber, ob wir die Notpension weiterführen wollen, wo die Gäste weniger häufig wechseln. Es laufen verschiedene Gespräche, die Situation ist dynamisch. Der Vorstand ist nach wie vor motiviert, es finden viele Sitzungen statt. Ausserdem sind wir im Gespräch mit ausserkantonalen Sozialinstitutionen, mit denen wir vielleicht etwas Neues aufziehen könnten. Ich sehe keinen Grund, wieso wir aufhören sollten. Denn der Vereinszweck ist unbestritten gültig: die Existenz einer Notschlafstelle in Olten.

TIMO PROBST ist Co-Präsident des Vereins Schlafguet, der sich seit 2017 für die Gründung einer Notschlafstelle in Olten einsetzt. Mithilfe einer Stiftung fand der Verein 2022 eine Liegenschaft. Nach mehreren Einsprachen aus der Nachbarschaft öffnete die Notschlafstelle im April 2024. Neben kurzfristigen Übernachtungsmöglichkeiten bietet Schlafguet ausserdem eine Notpension und eine Sozial-WG an.

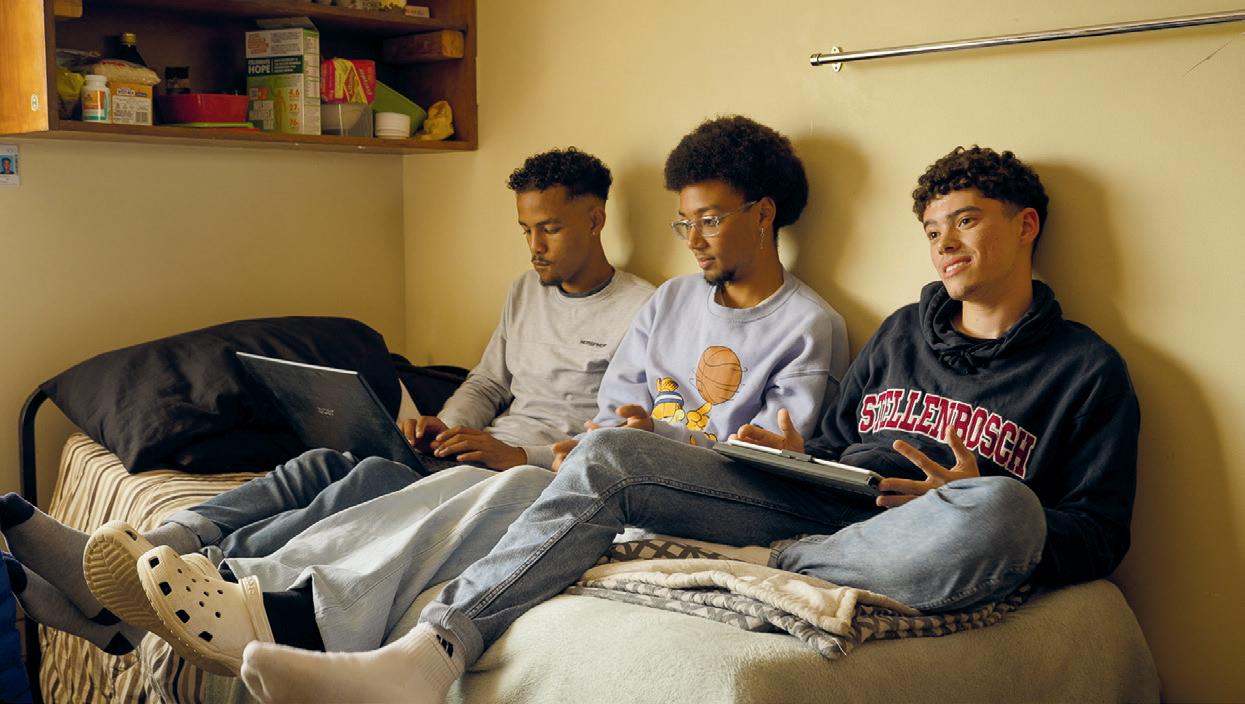

Noch heute ist die Mehrheit der Studierenden an der südafrikanischen Universität Stellenbosch weiss. Die Folgen der Apartheid sind noch zu spüren.

Film Der Dokumentarfilm «Fitting In» der südafrikanisch-schweizerischen Regisseurin Fabienne Steiner zeigt, wie komplex die Hinterlassenschaften der Apartheid bis heute sind. Konträr zum Zeitgeist ist er dabei vorsichtig, leise und subtil.

Zu Beginn des Films «Fitting In» der Regisseurin Fabienne Steiner laufen junge Männer in den idyllischen Hof eines Wohnheims in Stellenbosch, Südafrika ein. Die Studenten kommen aus allen Kulturkreisen und Gesellschaftsschichten, sie sind sogenannte «Freeborn», also nach der Abschaffung der Apartheid geboren. Das Studentenwohnheim heisst «Eendrag», das ist Afrikaans und bedeutet Einheit. An der Wand im Hof stehen passend dazu die Worte «Charakter, Stil, Stolz» auf einer Linie, auf Englisch und Afrikaans, den Sprachen der ehemaligen Kolonialherren.

Heute gelten in Südafrika elf Sprachen als amtliche Landessprachen. Am Ende des Films wird eine zweite Zeile mit denselben Worten auf Xhosa dazugekommen sein. Darunter, wohlgemerkt. Wie lang der Weg der Aufarbeitung ist, wie weit noch bis zu echter Gleichstellung von denen, die in der

TEXT SARA WINTER SAYILIR

Apartheid geherrscht haben, und denen, die beherrscht wurden, das ist das Thema dieses Films. Die porträtierten Studenten spüren noch die Folgen des rassistisch durchstrukturierten Unterdrückungssystems, in dem eine kleine weisse Elite die Mehrheit der nicht-weissen Bevölkerung –eingeteilt in verschiedene Gruppen mit unterschiedlicher Bewegungsunfreiheit – beherrscht und ausgebeutet hat. Über die Vergangenheit und ihre Folgen wird im Film jedoch höchstens indirekt gesprochen, wenn die nicht-weissen Studenten sich beispielsweise darüber unterhalten, was ihre Eltern alles nicht durften. Es hängt viel vom Wissensstand der Zuschauer*innen ab, wie gut sie das Gesehene und Gesagte auf der Leinwand einordnen können. Das Wohnheim ist nicht zufällig gewählt, es befindet sich an der Universität Stellenbosch. Hier hat vor hun-

dert Jahren Hendrik Frensch Verwoerd gelehrt, der ultra-rechte Vordenker und Spitzenpolitiker des Apartheidregimes. Und hier herrscht auch heute noch der elitäre Geist britischer Hochschultradition, vermischt mit der religiösen Strenge von Calvinismus und Pfingstgemeinden. Bürgerlicher Anstand wird vorausgesetzt, man trägt die Uniform des Hauses. Ältere Studenten vermitteln den jungen Männern Corpsgeist und Loyalität zum Haus, durchmischt von teils archaisch anmutenden Ritualen, wie man das von Studentenverbindungen auch kennt.

Was das Zweierzimmer bedeutet An der Universität Stellenbosch geht die Aufarbeitung offenbar eher langsam vonstatten. Regisseurin Fabienne Steiner kennt die Verdrängung und das Wegschauen der ehemaligen Profiteure des Unrechtsregi-

sie ein Zimmer mit einer anderen Person zu teilen hätten, für andere sei das Leben in einem Zimmer nur zu zweit dagegen schon ein «massive upgrade», sagt einer der älteren Studenten vor versammelter Mannschaft. Offenbar teilen die PoC-Studenten also nicht nur die Hautfarben mit dem Hauspersonal, sie haben es vermutlich auch nur über Stipendienprogramme nach Stellenbosch geschafft. An einer Feier für sehr viel ältere Alumni wird deutlich: Manche der weissen Familien, die ihre Kids schon seit mehreren Generationen hierherschicken, sind hingegen milliardenschwer. Diese Jungs und vor allem die einflussreichen Alumni lassen sich denn auch weniger gern filmen. Einer der Alumni lässt sich zu einem Zwischenruf hinreissen: «Sprich Afrikaans!», weil der Studentensprecher seine Willkommensrede auf Englisch hält. Naiv, wer das nicht für reaktionäre Provokation hält.

weg, was nicht sein darf, dann bricht sich das Ressentiment und der Hass im Traum Bahn. In der grossen Runde und unter der weissen Mehrheit scheinen diese Themen jedoch keinen Platz zu haben. Hier bemühen sich alle um den Anschein eines möglichst normalen Miteinanders, selbst wenn die privilegierten Jungs das Knallen mit einer Peitsche üben oder sich mit oranger Farbe übergiessen und wild brüllend über den Campus rennen. Viele der Schwarzen und PoC-Studenten schauen belustigt zu, einige machen auch mit bei den alten Männlichkeitsritualen.

mes aus der eigenen Familie, sie ist Tochter eines Schweizers und einer Afrikaanerin. Die 41-Jährige wuchs in Südafrika auf, bis sie mit 13 Jahren in die Schweiz kam. «Ich hatte nichts von der Apartheid mitgekriegt», gibt sie offen zu, «auch weil meine Eltern das System nicht kritisch sahen.» Ihr eigenes Unverständnis für die bis heute andauernden Verweigerung ihrer Mutter, der historischen Realität (und Schuld) ins Auge zu schauen, war ein Antrieb für Steiner, diesen Film zu machen. «Ich wollte ihr andere Perspektiven zeigen.»

Laut Zensus stellten weisse Menschen 2021 weniger als acht Prozent der Bevölkerung Südafrikas. Auch die Universitätsstatistik von Stellenbosch bietet immer noch eine Aufschlüsselung der Student*innen nach der Kategorie «race» an. Demnach sind im selben Jahr, dem Jahr der Dreh arbeiten für «Fitting In», mehr als fünfzig Prozent «white». Geht man davon aus, dass die Kategorie «Internationals» ebenfalls vor allem weisse beinhaltet, kommt man gegebenenfalls sogar auf rund sechzig Prozent, Tendenz jedoch sinkend.

Heute wird in Eendrag auch von Diversität gesprochen, die es gemeinsam zu «managen» gelte. Und damit ist nicht einmal nur das Thema «race» gemeint. Für manche sei es im Haus das erste Mal, dass

Angst vor klaren Aussagen Fabienne Steiner beobachtet mit der Kamera kommentarlos, wie sich die jungen Männer miteinander unterhalten. Oft geht es um Rassismus, aber vor allem unterschwellig, es geht auch um die Fremdheit zwischen den Bevölkerungsgruppen, die sich aufgrund der Apartheid erst fast gar nicht und auch danach selten auf Augenhöhe begegnet sind. Die Gräben, die es zu schliessen gilt, scheinen unüberbrückbar. Selbst wenn sich alle Mühe geben. Viele scheuten davor zurück, offen mit dem Filmteam zu sprechen, sagt Steiner, auch weil die südafrikanische (Medien-)Debatte so angespannt und geladen ist. Niemand wollte mit klaren Aussagen zu offensichtlichen Altlasten und aktuellen Vorfällen in die Öffentlichkeit.

Drastische, rassistisch deutbare Vorkommnisse kommen im Film auch indirekt zur Sprache, man erfährt durch eine UniRadio-Stimme aus dem Off: weisse Studenten urinierten mehrfach nachts im betrunkenen, angeblich schlafwandelnden Zustand auf die Sachen nicht-weisser Studenten. Einer wird dafür sogar angeklagt (und viel später in einem umstrittenen Urteil freigesprochen). Die Schwarzen Studenten diskutieren miteinander in ihren Zimmern, was sie darüber denken: Ob das nun wirklich rassistisch motiviert war, ob die Tatverdächtigen denn wirklich morgens nichts mehr davon wüssten? Das wäre ja fast wie in einem freudschen Lehrstück: Erst drängen die Täter klassisch bürgerlich

Gar nicht wenige der nicht-weissen Studenten, die sich im Film öfter zu Wort melden, identifizieren sich als queer. «Sie waren einfach diejenigen, die weniger Probleme damit hatten, sich vor der Kamera zu äussern», erzählt die Regisseurin. Dass sich niemand der Kommilitonen offen homo- oder transphob äussert, irritiert und passt doch ins Bild. In diesem extrem konservativen Umfeld bilden schon «class» und «race» derart grosse Herausforderungen, dass Fragen von «gender» und sexueller Orientierung wohl vollkommen unaussprechlich bleiben.

Auf postkoloniale Kreise, auf die Gezeichneten des Unrechtsregimes, wirkt «Fitting In» wegen seiner ruhigen, kommentarlosen Art wahrscheinlich zu vorsichtig. Hier gibt es keine Genugtuung für die ehemals Entrechteten, keine klaren Linien von Richtig und Falsch. Alles bleibt ein Abwägen, ein Versuch des Zusammenlebens. Man bekommt ein Gefühl dafür, was das für eine Welt ist, in der die jungen Protagonist*innen leben, sich bewegen und auch nach den Dreharbeiten noch bestehen müssen. Zeitgleich sehen wir jenseits des Films, wie laut und geschichtsvergessen die Profiteure des ehemaligen Regimes heute behaupten, sie seien die eigentlichen Opfer – und dafür sogar Asyl in den USA beantragen können. Möglicherweise schliesst sich das Zeitfenster für selbstkritische Aufarbeitung gerade wieder. «Fitting In» wirkt deshalb fast prophetisch: Weil der Film nicht sagt, was richtig ist oder wäre, sondern zeigt, wie komplex und schwer echter Wandel ist. Und wie kalt der Gegenwind.

«Fitting In», Regie: Fabienne Steiner, CH 2025, 84 Min. Läuft aktuell im Kino.

Basel

«Radouan Mriziga: Magec / the Desert», Tanz, Do, 9. Okt., 19:30 Uhr, Fr, 10. Okt., 20 Uhr, Kaserne Basel, Klybeckstrasse 1b. kaserne-basel.ch culturescapes.ch

Die Sahara wird aus der eurozentristischen Perspektive häufig übersehen bis ignoriert – oder gerne auf Statistiken, Armut und Krieg reduziert. Deshalb nimmt das Kulturfestival Culturescapes diese Weltgegend nun zum zweiten Mal in den Fokus. Subsahara-Afrika stand bei der letzten Ausgabe im Zentrum, nun richtet sich der Blick auf den Norden: Zu Nordafrika pflegt die Schweiz ja enge politische Beziehungen – beispielsweise in sogenannten «Migrationsdialogen», wo es jedoch vor allem um Rückführungen, europäische Grenzsicherung und Entwicklungszusammenarbeit geht. Radouan Mrizigas Choreografie hingegen widmet sich der Wüste als Raum (und nicht als Abwesenheit von etwas – wofür die Wüste als Bild sonst oft herhalten muss). Die Wüste ist hier ein Ort, der Demut und Gegenseitigkeit verlangt, und sie ist Quelle von Erkenntnissen. Am Fr, 10. Okt., um 21 Uhr baut die Band Sahad aus Dakar Afrobeat, Blues, Funk, Jazz und Reggae zu einer eigenen Klanglandschaft. Für «Épique ! (pour Yikakou)» wiederum begab sich die Choreografin Nadia Beugré auf eine einsame Reise in das ivorische Dorf ihrer Vorfahren und ihrer Kindheit. Yikakou existiert nicht mehr, heute steht dort ein Wald. Entstanden ist eine musikalische Performance, zu sehen am So, 12. Okt., 19 Uhr. Am Montagmorgen gibt die Künstlerin zudem einen Tanzworkshop: 9.30 Uhr. DIF

Basel

«Transformation hoch drei», Veranstaltungsreihe der Stiftung Gartenbaubibliothek Basel, bei jeder Witterung, kostenlos. gartenbaubibliothek.ch Veränderungsprozesse sind hier das Thema. Im Raum, in der Landschaft, in unserem Umfeld, unserer Wahrnehmung. Zu beobachten an drei verschiedenen Orten in Basel. Zum Beispiel am Bahnhof Basel SBB, für die meisten ein Transitoder Warteraum, für die anderen Lebensraum: Surprise-Stadtführer Heiko Schmitz zeigt hier, wie unterschiedlich öffentlicher Raum wahrgenommen wird. Er erzählt,

schaft in der Landschaftsarchitektur (Mi, 22. Okt., 17 Uhr, Treffpunkt Foyer des Novartis-Pavillons). Und Martin Josephy, Architekt und Mitautor von «Freiraum in Basel seit 1860», gibt mittels historischer Fotografien und Pläne Einblick in die jüngere Stadtentwicklung Basels. Mit Podium: Welche Bedeutung haben Freiräume für soziale Gerechtigkeit und Klimaanpassung? (Mi, 29. Okt., 18 Uhr, Treffpunkt Bibliothek für Gestaltung Basel, Freilager-Platz 2, Münchenstein, anschl. Apéro). DIF

Basel

«HackThePromise», Festival für Digitalität, Kunst und Gesellschaft, Fr bis So, 3. bis 5. Okt., Padelhalle Klybeck, Klybeckstrasse 141 (Gebäude K102). hackthepromise.org

Schweiz «Azizullah Ima und Andreas Neeser: Morgengrauengewässer», Lesungen, Do, 9. Okt., 19 Uhr, Villa Morillon, Bern; Di, 21. Okt., 19.30 Uhr, Aargauer Literaturhaus Lenzburg; Sa, 25. Okt., 11 Uhr, Karl der Grosse, Zürich; So, 26. Okt., 11 Uhr, Bibliothek Zug; Sa, 1. Nov., 11 Uhr, Weinfelden; Sa, 15. Nov., 10.30 Uhr, Kantonsbibliothek Thurgau, Frauenfeld. Weitere Daten online: rotpunktverlag.ch/termine

wo die alltäglichen Herausforderungen für obdachlose Menschen liegen, wo man geduldet oder subtil vertrieben wird und wo man Geborgenheit finden kann. Der Architekt Stefan Kurath und der Designer Daniel Hunziker erzählen aus städtebaulicher und sozialräumlicher Sicht, wie man unterschiedlichen Bedürfnissen gestalterisch gerecht werden kann – und wie umgekehrt «defensive» Architektur eingesetzt wird, um Menschen zu vertreiben (Di, 14. Okt., 18 Uhr, Bahnhof: Treffpunkt Pavillon De-Wette-Park). Auf dem Novartis-Campus wiederum diskutiert Andrea Cejka von der OST – Ostschweizer Fachhochschule die Umformung von Natur und Land-

Gar nicht nur für Nerds: Dieses Festival erforscht Hacking als sozio-technische Praxis und Intervention in Systeme, die unser aller Leben (oft unhinterfragt) bestimmen. Die Auseinandersetzung ist dringender denn je: Während weltweit autoritäre Strömungen an Einfluss gewinnen und sich zunehmend mit mächtigen TechKonzernen (und den dazugehörenden reichsten Typen) verbünden, werden die Kontrollmechanismen immer ausgefeilter und undurchsichtiger. Massenüberwachung, algorithmische Diskriminierung und der Missbrauch von KI zur Steuerung politischer Narrative zeigen, dass digitale Technologien nicht neutral sind: Sie reproduzieren bestehende Machtverhältnisse – oder bauen sie gleich aus. Hacking ist längst nicht mehr nur eine Frage von Informatik. Communities auf der ganzen Welt bauen eigene Infrastrukturen auf, um sich der Dominanz von Big Tech zu entziehen. Aktivist*innen zweckentfremden Überwachungstechnologien und legen damit nicht nur die Gerätschaften offen, sondern auch die Machtstrukturen, die die Technologien aufgebaut haben. In Bildung, Gesundheitswesen und Politik wird sichtbar, dass Zugangsbeschränkungen oft nicht technischer, sondern sozialer Natur sind. Künstlerische und spekulative Eingriffe zeigen uns nicht zuletzt, dass Hacking auch eine Frage der Vorstellungskraft ist: Wer bestimmt denn, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen dürfen? DIF

Die Faszination für Kurzformen und Experimente mit Sprache verbindet diese Autoren: Im Rahmen des Literaturprojekts «Weiter Schreiben Schweiz» haben Azizullah Ima und Andreas Neeser einen literarischen Austausch erarbeitet, in Kurzformen auf Persisch und Deutsch. Die Arbeit wurde zum Dialog zwischen literarischen Traditionen, Sprachen und Erfahrungen. Die kontinuierliche Übersetzung aus dem Persischen ins Deutsche durch Sarah Rauchfuß ermöglichte den permanenten Austausch zwi-

schen den Dichtern, sie konnten so direkt auf die Beiträge des jeweils anderen reagieren. Das Ergebnis bietet Perspektiven auf das Dasein und Identitäten, die einen weiten Bogen zwischen Afghanistan und der Schweiz spannen. Azizullah Imas poetische Miniaturen spiegeln Protest gegen Krieg und religiösen Fanatismus, während Andreas Neeser die Fragilität von Welt- und Identitätserfahrungen beleuchtet. Das Buch ist im Rotpunktverlag erschienen. Nun sind sie zusammen auf Lesetour, manchmal auch in Begleitung der Übersetzerin Sarah Rauchfuß. DIF

Surprise-Standorte: Coop

Einwohner*innen: 8922

Sozialhilfequote in Prozent: 1,8

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 20,9

Brücken: Bremgarten ist eine Brückenstadt und zählt insgesamt acht Flussübergänge.

Das Städtchen wird von der Reussschlaufe und einem Teil der Stadtmauer umgeben, beim Hermannsturm ist der Werkhof der Städtischen Betriebe untergebracht, hinter einem Absperrgitter wacht der Nagelmann. Der Mauer entlang passiert man Gärten, Villen und Spielplätze und gelangt in den kopfsteingepflasterten Kirchenbezirk. Oben am steilen Kirchenstieg lockt das Schild einer Bar, die aber geschlossen ist, Gräser überwuchern die Terrasse, das zugehörige Hotel wird umgebaut, auch das der Vorderseite gegenüberliegende Café. An der Ecke weist ein Strassenschild die Ausfahrt in alle Richtungen.

Viele der historischen Gebäude sind mit Infotafeln ausgerüstet, über einen QRCode können Interessierte weitere Informationen herunterladen. Das Gästehaus

Spatz wirbt um Übernachtungsgäste: Hier schläft es sich meistens gut! Ein selten realistisches Werbeversprechen.

Es gibt einen Laden, der Heilung durch Steine verspricht, einen für natürliches Handwerk, eine Kunstgalerie, ein Instrumentengeschäft. Stadtfeste werden angekündigt oder sind schon abgefeiert. Die Bäckerei ist geschlossen, im Schuhhaus gibt es Cocktails to go. Das Monatsprogramm des KuZeB hängt aus, eines der ältesten selbstverwalteten Kulturzentren der Schweiz, das gerade eben seinen Weiterbestand gesichert hat. Die Fahnen der Unterstützer*innen hängen noch an den Fassaden.

Weiter oben finden sich das Schlössli und das Schellenhaus, dazwischen ein grosser Platz und der Eingang zum

Kellertheater. Auf der anderen Seite des Gebäudes eine Treppe unter einem modernen Glasdach, und schon steht man vor dem KuZeB. Hier war ich auch schon, vor langer Zeit, an Konzerten, die so legendär waren, dass keine Erinnerung mehr daran besteht. Neben dem Kulturzentrum liegen eine Bankfiliale und der Polizeiposten, gegenüber das Betreibungsamt.