davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

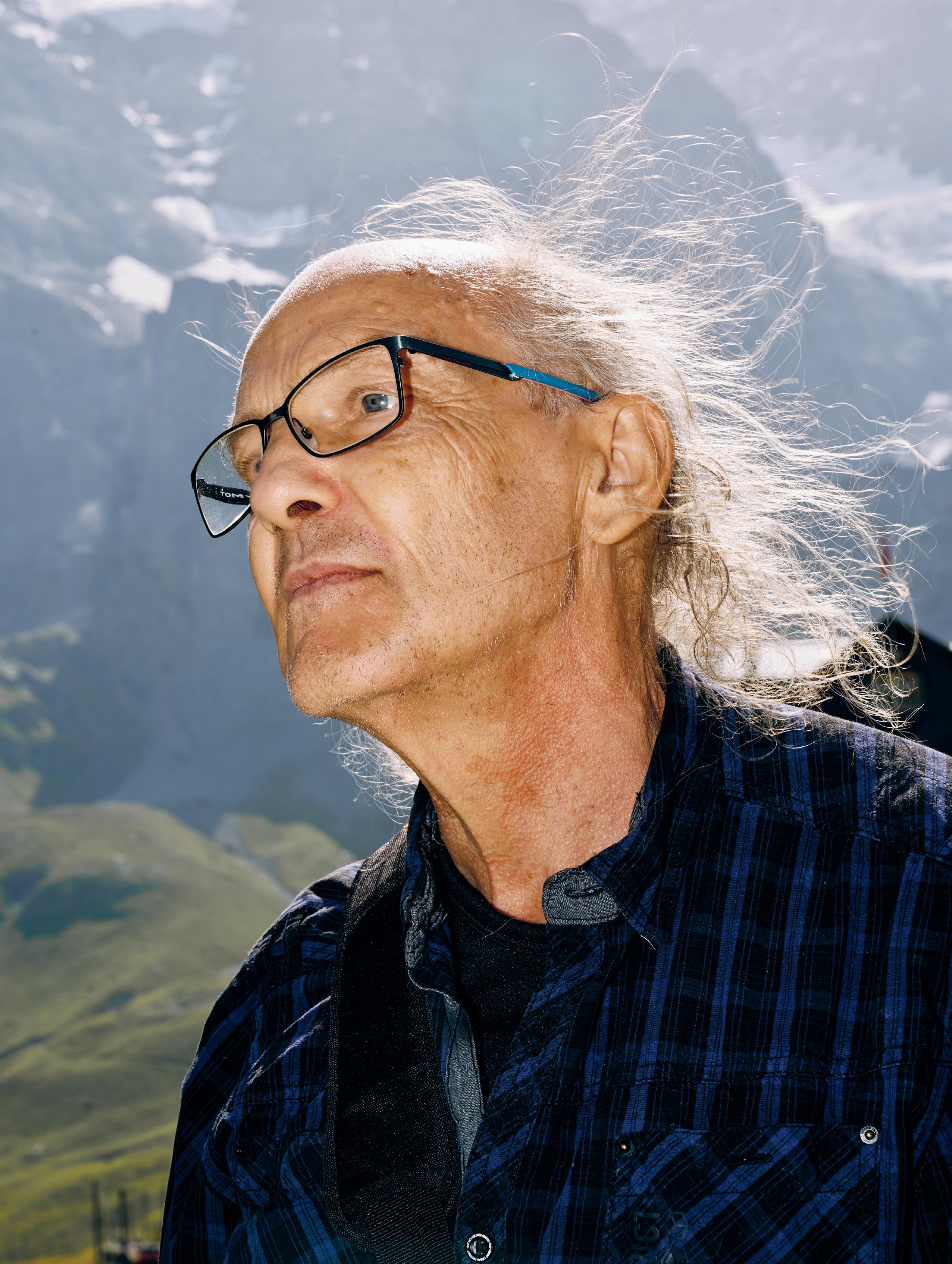

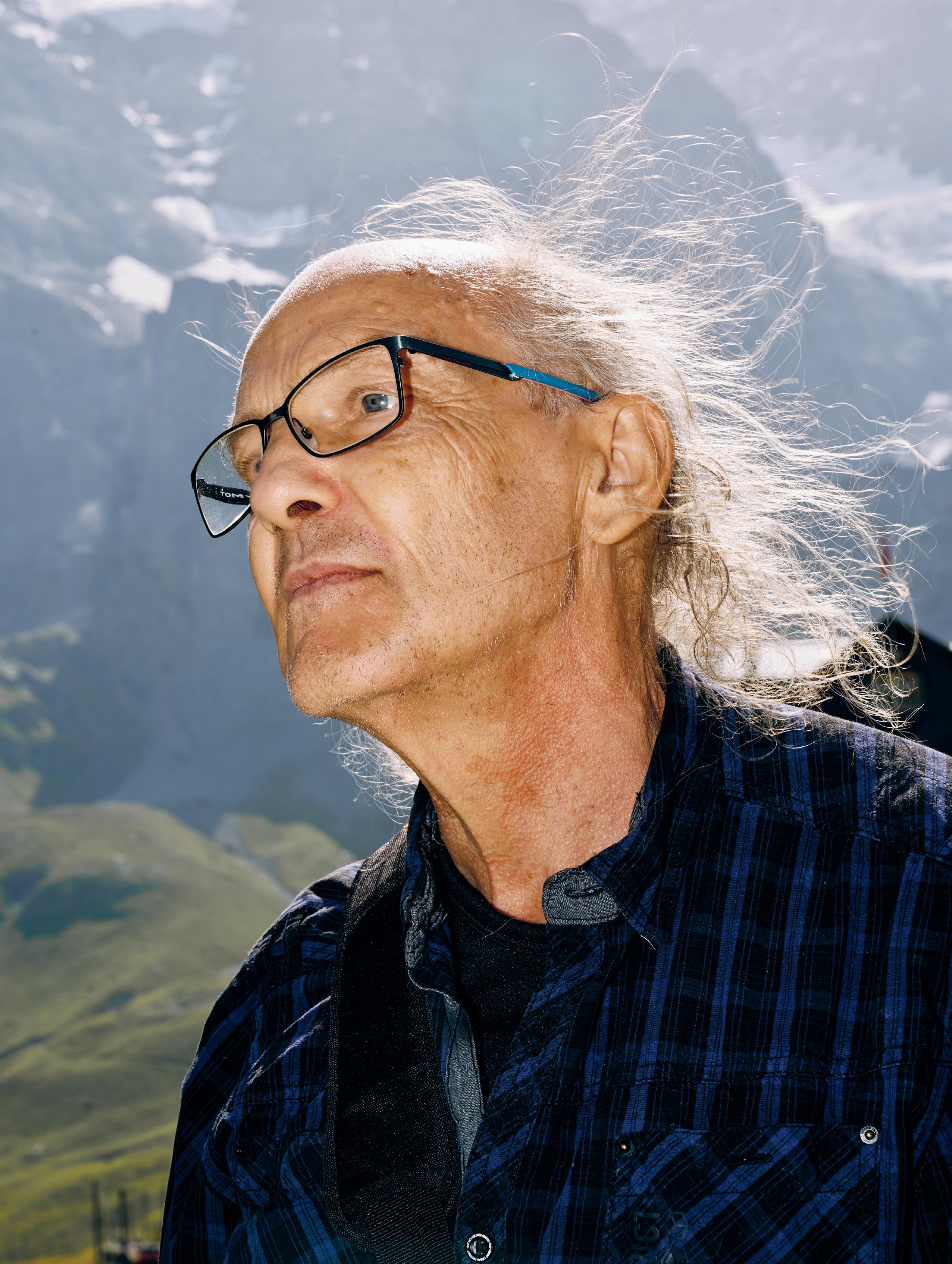

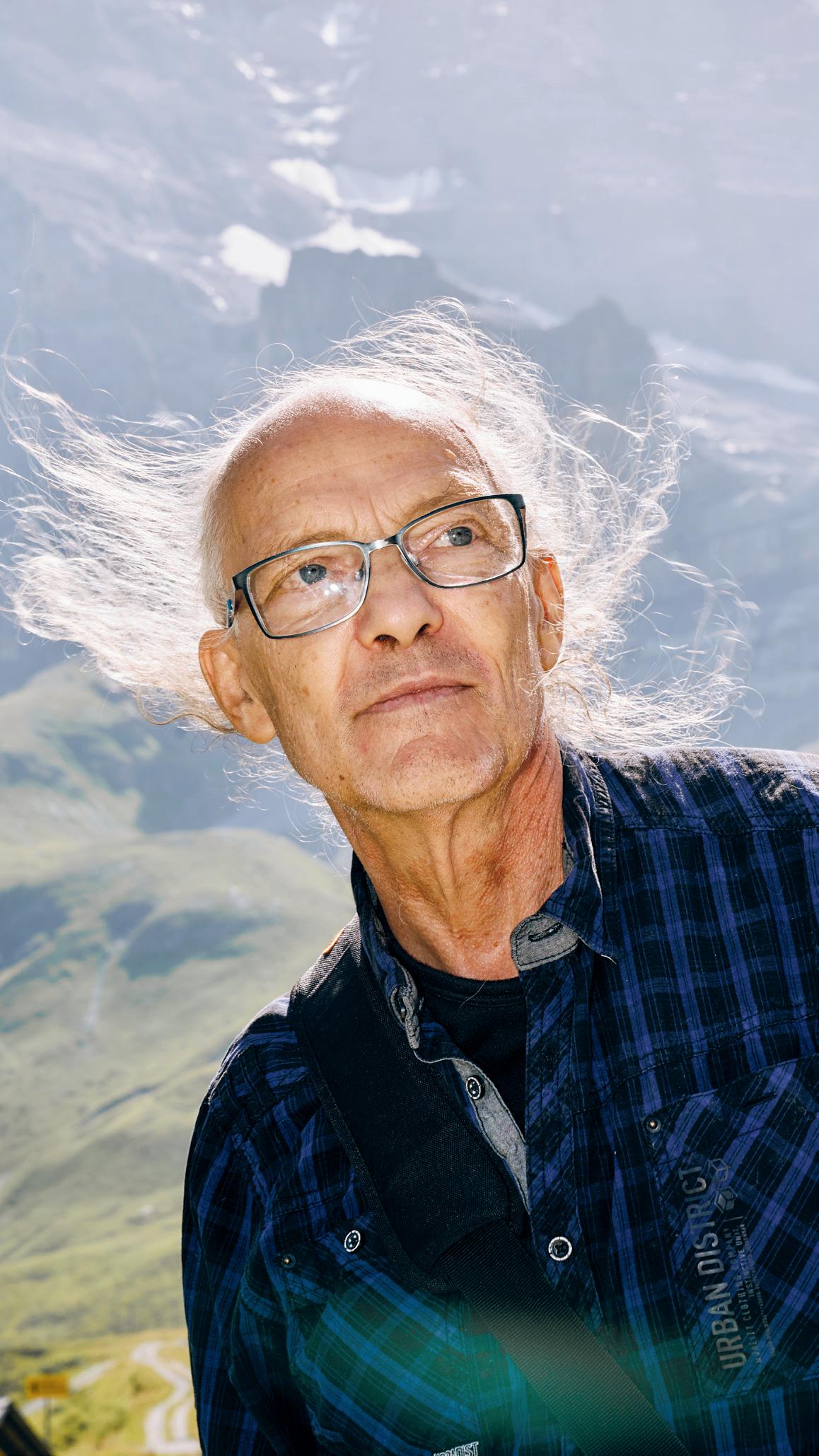

Früher stieg er auf alle Berge. Dann kam der Alkohol und das grosse Loch. Heute ist Hans Peter Meier zurück im Leben.

Seite 8

Entlastung

Sozialwerke

BEGLEITUNG UND BERATUNG

STRASSENCHOR

CAFÉ SURPRISE

Lebensfreude Zugehörigkeitsgefühl

Entwicklungsmöglichkeiten Unterstützung

STRASSENFUSSBALL

STRASSENMAGAZIN

Information

SOZIALE STADTRUNDGÄNGE

Perspektivenwechsel

Surprise unterstützt seit 1998 sozial benachteiligte Menschen in der Schweiz. Unser Angebot wirkt in doppelter Hinsicht – auf den armutsbetroffenen Menschen und auf die Gesellschaft Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, finanzieren uns ohne staatliche Gelder und sind auf Spenden und Fördergelder angewiesen. Spenden auch Sie. surprise.ngo/spenden | Spendenkonto: PC 12-551455-3 | IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3

MI 29. BIS FR 31. OKTOBER 2025

KÜCHLIN SAAL 1

STEINENVORSTADT 55, BASEL

HIGHLIGHTS

– Neue Serien aus aller Welt: z.B. zum Thema Frauenfussball

“Kicken wie ein Mädchen”, Karin de Miguel Wessendorf (D 2023)

“Striker Girls”, Melocoton Films (F 2023), mit Gästen und andere internationale Serien

– Panels & Publikumsgespräche

– Meet & Greet mit Serienmacher:innen

– Industrie-Tag, Pitching-Präsentation mit Jury Diverse Panels (internationale Co-Produktionen, Serial Killer)

– Workshop in Zusammenarbeit mit CinEuro und Balimage

– Pitching-Präsentation von aktuellen Projekten diverser Filmschulen

MEHR INFOS

Das definitive Programm ist ab Ende September online! www.serienfestival-basel.ch | serien@serienfestival-basel.ch

UNTERSTÜZT VON

Unterstützt durch die Abteilung Kultur BS

FESTIVALPARTNER KOOPERATION

Erlebnis

Editorial

Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass viele Menschen am sogenannten Rand der Gesellschaft einst weit oben waren, ehe sie ganz fürchterlich abstürzten? Sie wussten nicht mehr weiter, bis sie sich, aus eigenen Kräften oder mit der Hilfe anderer, wieder ins Leben zurückkämpften.

So könnte man auch die Geschichte von Hans Peter Meier erzählen, früher Gipfelstürmer, zwischendurch Trinker, heute Stadtführer bei Surprise in Zürich – und damit die Rollen bedienen, die wir ihnen als Gesellschaft so gerne einräumen: mal Opfer zu sein, mal Widerständige.

Zum Glück ist das richtige Leben unerhört reichhaltiger und viel mehr als nur ein Auf und Ab. Kurze Augenblicke der Zufriedenheit gehören dazu ebenso wie belanglose, lustige, nervige, kuriose, widersprüchliche Momente. Sie – neben all dem Tragischen – zu erzählen, ist unser Anspruch, wenn wir Menschen porträtieren wie Hans Peter Meier, ab Seite 8.

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Notschlafstelle vorerst gerettet

5 Vor Gericht Rechtsstaat in Gefahr

6 Verkäufer*innenkolumne Das Glück meines Lebens

7 Moumouni antwortet Warum trost-lügen wir?

8 Sucht Ein Bergsteiger am Limit

14 Orte der Begegnung Auf einer Insel in Biel/Bienne

Was ist eigentlich mit den Geschichten derer auf der ganz anderen Seite – also die der Reichsten unter uns? Bisweilen hört man die Story «vom Tellerwäscher zum Millionär». Doch wer sind sie wirklich, diese Superreichen, wo leben sie und wie? Das bleibt meist verborgen – auch oder gerade bei uns, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Aber warum eigentlich wissen wir mehr über arme Menschen, aber nur wenig über die Reichen? Ist es, weil sie sich schämen ob so viel Geld? Oder weil sie um ihre Lebensführung, ihre Macht und ihren Einfluss fürchten, sollten wir anderen erfahren, wer sie wirklich sind und was sie so treiben? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht, ab Seite 16.

KLAUS PETRUS Redaktor

16 Superreiche Wieso wir so wenig über Milliardäre wissen

21 Erbschaftssteuer für Superreiche

22 Film Das Schweigen brechen

24 Podcast «Saatgut zu produzieren, ist eine visionäre Tätigkeit»

26 Veranstaltungen

27 Tour de Suisse Pörtner in Effretikon

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Internationales Verkäufer*innen-Porträt Kein Weg zurück

Auf g elesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Vor zwanzig Jahren wurde İsmail Yaşar in der Nürnberger Scharrerstrasse in seinem Imbiss vom NSU erschossen. Der Nationalsozialistische Untergrund hatte in der süddeutschen Stadt insgesamt drei Menschen aus rechtsradikalen, menschenverachtenden Motiven umgebracht. Yaşars Imbiss gibt es nicht mehr. Blumen und Fotos am Drahtzaun zeugen davon, wie gross das Bedürfnis der Menschen ist, direkt am Tatort an İsmail Yaşar zu erinnern. Einige Meter entfernt steht eine Gedenkstele der Stadt Nürnberg, der zur Erinnerung gepflanzt wurde. Ein Fussweg führt zum İsmailYaşar-Platz. Nun haben Architekturstudent*innen der TH Nürnberg noch Bedarf für Sitzbänke eruiert und solche entworfen. Die Studierenden stehen mit verschiedenen Firmen in Kontakt, die den Betonguss der Bänke übernehmen könnten.

STRASSENKREUZER, #8/9, AUG./SEPT. 2025, NÜRNBERG

ANZEIGE

VERANSTALTUNGSREIHE

OKTOBER 2025 BIS MÄRZ 2026 IM ODEON BRUGG

Das Thema Sucht und die damit einhergehenden Ambiguitäten beschäftigen die Menschen in und um Brugg zunehmend. Das ODEON nutzt die Plattform als Kulturhaus, um gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema zu schauen, mit Filmen, Gesprächen und Theater.

Tickets und mehr Infos unter odeon-brugg.ch

Bahnhofplatz 11, 5200 Brugg

Laut Mikrozensus des Statistischen Bundesamts lebten 2019 deutschlandweit 61 000 Menschen ohne Krankenversicherung, allein

in Hamburg sind es 20 000. Tatsächlich dürften die Zahlen höher sein, da etwa Menschen ohne Aufenthaltsstatus sowie Obdachlose bei Erhebungen oft aussen vor bleiben. Zwar besteht in Deutschland eine allgemeine Versicherungspflicht. Doch verlieren Menschen mit Beitragsschulden ihre Krankenversicherung immer wieder. Zugewanderte aus der EU sind zwar meist abgesichert, haben mitunter aber Mühe, ihre Ansprüche geltend zu machen.

Auf der Strasse im Nachbarland

20 573 Menschen waren in Österreich 2023 obdach- oder wohnungslos. Seit 2021 steigt die Gesamtzahl wieder an. Dreiviertel davon sind nicht ganzjährig betroffen. 32 Prozent der Obdach- oder Wohnungslosen sind Frauen. 11 Prozent sind unter 24 Jahren.

Die Notschlafstelle in Olten hatte kein Geld mehr und kündigte das Ende ihres Betriebs per Ende Oktober an (siehe Surprise 610/25).

Nun kann sie dank finanzieller Hilfe aus Zürich doch weiterbetrieben werden. Die Stiftung Sozialwerk Pfarrer Sieber springt ein und will den Verein Schlafguet, Träger der Notschlafstelle, auch konzeptionell unterstützen.

Mit der Überbrückungshilfe der Stiftung Sozialwerk Pfarrer Sieber soll der «Betrieb der Oltner Notschlafstelle im bevorstehenden Winter» sichergestellt werden, wie der Trägerverein Schlafguet in einer Mitteilung schreibt. Friederike Rass, Leiterin des Sozialwerks Pfarrer Sieber, schreibt: «Ein unvermitteltes Ende, noch dazu direkt vor dem Winter, wäre fatal, da können wir nicht nichts tun.»

Das Sozialwerk Pfarrer Sieber setzt sich für Menschen in Not ein und betreibt in Zürich mehrere Hilfsangebote, darunter etwa der Pfuusbus, eine Notschlafstelle für Erwachsene, oder Nemo, eine für Jugendliche und junge Erwachsene.

Ziel ist es, dass die Notschlafstelle in Olten eine langfristige Perspektive erhält. Dafür wird das Sozialwerk Pfarrer Sieber den Trägerverein etwa bei der Erarbeitung eines neuen Betriebskonzepts oder beim Fundraising unterstützen. Der Trägerverein will in den nächsten Monaten erneut über die Finanzierung des Projektes verhandeln. LEA

Einer der Grundsätze des liberalen Rechtsstaats ist der Schutz des Einzelnen vor staatlichem Missbrauch. Dass dieses Versprechen schon immer auf schwankendem Boden stand, wissen gerade marginalisierte Gruppen: Oft genug dient das Recht auch in Rechtsstaaten dazu, faktisch herrschendes soziales Unrecht auf eine legalistische Basis zu stellen. Und dass das Recht auch die Mittel und Instrumente bereithält, um ganze Bevölkerungsteile zu entrechtlichen, weiss man spätestens seit den Erfahrungen des NS-Staates.

Die USA galten lange Zeit als Bastion liberaler Rechtsstaatlichkeit. Die Idee der Checks and Balances, also dass die drei Gewalten – Exekutive, Legislative und Judikative – sich in einem Gleichgewicht befinden und jede der anderen Einhalt gebieten kann, ist in den USA eigentlich sakrosankt.

funktioniert nur, wenn sich alle staatlichen Akteure ihrer Rechtsprechung beugen – und zwar freiwillig. Denn die Zwangsmittel –Polizei, Militär, Grenzschutz – befinden sich nicht in den Händen der Richter*innen, sondern bei der Regierung.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Seit Beginn der zweiten Amtsperiode Trumps wird dieses System nun tagtäglich auf die Probe gestellt. Exemplarisch dafür steht das Asyl- und Migrationsrecht, dessen Schleifung Trump und seine Unterstützer als erklärtes Ziel ausgegeben haben. Und tatsächlich zeigen die Gerichte in den USA immer wieder ihre Widerstandskraft: Bundesrichter, die willkürlich angeordnete Abschiebungen verhinderten oder migrationsfeindliche Dekrete der Trump-Regierung aussetzten. Nur: Was, wenn sich die Exekutive weigert, Gerichtsentscheide anzuerkennen? Dann wird auf einmal offenbar, was immer schon als Problem in der Gewaltenteilung angelegt ist: Die Judikative selber

Schlagartig bewusst wurde das, als diesen Sommer Berichte die Runde machten, dass Beamte der nationalen Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) Asylsuchenden vor dem Gerichtssaal auflauerten und sie verhafteten – unmittelbar, nachdem sie zur Anhörung erschienen waren; und zwar auch, wenn das Gericht gar nicht zu Ungunsten der Asylsuchenden entschieden hatte. Diese perfide Praxis hatte einen Aufschrei von demokratischen Politikerinnen, Asylrechtsexperten und zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Folge. Letztere empfehlen seither Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus, vor dem Gang ans Gericht Angehörige zu informieren, sich eine Telefonnummer einzuprägen, und für den schlimmsten Fall warme Kleidung einzupacken. Mitunter sammeln sich auch Unterstützer*innen auf den Fluren der Gerichtsgebäude, um Verhaftungen und Abschiebungen zu verhindern. Erfolgreich sind sie dabei selten. Allein in New York City, so berichtet BBC, haben ICE-Beamte in den letzten Monaten Hunderte Menschen direkt aus Gerichtsgebäuden verhaftet.

Das Gericht als Ort, an dem Recht gesprochen wird: Diese Überzeugung ist zur Makulatur geworden. Inzwischen muss ein Zusatz angebracht werden: Das Gericht, der Ort, an dem Recht gesprochen und Unrecht durchgesetzt wird.

WILLIAM STERN ist Gerichtsreporter in Zürich.

«Meine Wohnung in Winterthur war befristet auf ein Jahr. Ich brauchte eine neue, für mich und meine zwei Töchter. Ich schrieb über 200 Bewerbungen. Im Februar dieses Jahres erschien ein Surprise-Heft zum Thema Wohnen. Darin wird meine endlose und schwierige Suche beschrieben: ‹Wenn ich meine Bewerbung schicke, sehen sie das Foto, sie sehen den Namen, sie sehen, dass die Tochter eine Behinderung hat, und sie sehen den Lohnausweis. Ich werde immer abgelehnt.› Nun stand ich also mit diesem Heft auf dem Markt in Winterthur. Per Zufall. Mein Kollege, dessen Stammplatz das ist, war krank. Ein Mann kaufte mir ein Heft ab. Fünf Minuten später kam er zurück und bat mich um meine Telefonnummer, er habe allenfalls etwas.

Fünf Tage später rief mich eine Frau von einer Immobilienverwaltung an. Ihr Chef habe sie beauftragt. Sie hätten eine 5-Zimmer-Wohnung in Veltheim im Angebot, für 1850 Franken. Ob ich mir

das leisten könne. Ich bejahte. Gut, sagte sie, dann könne ich sie besichtigen gehen. Ich dachte schon an die Dutzende anderen und die drohende Absage. Nein, sagte ich, ist schon ok. Doch, sagte sie, hierzulande gelte, dass man eine Wohnung erst anschaue, bevor man sie beziehe. Wie sie das denn meine, fragte ich.

Nun, sagte sie, falls ich die Wohnung wolle, dann hätte ich sie. Ich traute meinen Ohren nicht. Das war also der Chef der Verwaltung gewesen. Er hatte meinen Text gelesen. Er hat nicht einmal Referenzen eingeholt. Er hat nicht gefragt, was ich verdiene. Er hat mir ganz einfach geglaubt und vertraut. Und was soll ich sagen: Es ist das Paradies. Jeden Abend vor dem Einschlafen glaube ich, ich träume. Dass ich ein solches Glück gehabt habe. Das ist das Glück meines Lebens.

Bei der Wohnungsübergabe habe ich dem Verwalter die Schlüssel regelrecht aus

der Hand gerissen. Nach dem Kellerabteil und der Waschmaschine habe ich gar nicht gefragt. Alles aus lauter Angst, dass mir das Glück wieder entflieht. Aber es ist immer noch da. Als ich meiner Schwester die Wohnung via Handy zeigte, rief sie: ‹Oh! Bist du jetzt nicht mehr Halima?› So hiess früher die Putzfrau in unserem Elternhaus, und sie nennt mich so, seit ich auch putzen gehe. Doch, sagte ich, das bin ich immer noch, unter anderem. Aber gut, meine Schwester glaubt ja auch, ich hätte einen eigenen Laden, wenn ich ihr sage, ich verkaufe Hefte. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.»

SEYNAB ALI ISSE, 54, verkauft Surprise in Winterthur. Sie bittet von nun an ihre Kund*innen, sie in den Arm zu kneifen, damit sie sicher ist, dass das alles kein Traum ist.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Moumouni antwortet

Letztens in den Ferien sass ich mitsamt Reisepartner spätabends auf einer Bank an einem Fluss. In unserer Mitte hockten zwei junge Frauen. Wir hatten gerade zwei aufdringliche Männer abgewimmelt, die die beiden nicht ohne unsere Beihilfe losgeworden waren. Sie waren betrunken, die Eine war aufgedreht und freute sich, mit uns Ausländer*innen auf Englisch zu quatschen, heiter erzählte sie von der Freundschaft zur anderen: Es war ihr erster gemeinsamer Trip ohne elterliche Aufsicht.

Ich wollte gerade eine Verabschiedung einleiten und fragte, wie sie heimkommen – ich fühlte mich kurzfristig verantwortlich für die Fünfzehn- und Sechzehnjährige und lachte innerlich etwas über meinen Anflug von Mütterlichkeit, die sich darin äusserte, sie heim ins Bett schicken zu wollen. Doch plötzlich

kippte die Stimmung des Mädchens, das gerade mit meinem Partner im Gespräch war. Sie brach in Tränen aus: Ihr Vater sei schwerkrank, er habe Krebs und werde wohl bald sterben.

Wir blieben also noch sitzen, um das aufgelöste Mädchen zu trösten, das sich da alkoholisiert-schluchzend in unsere Arme begeben hatte. Nachdem wir die beiden zuvor vor den aufdringlichen Männern hatten schützen müssen, war uns die Nähe, die die jungen Frauen nun mit uns aufbauten, auch unheimlich. Die eine war immer noch ganz aufgeregt über ihre neue Bekanntschaft mit uns und rief ständig «Grouphug» und zog uns immer wieder zu einer Gruppenumarmung zusammen. Der anderen, deren Schleusen nun einmal geöffnet waren, half das vorsätzliche Überspielen ihrer Traurigkeit auch we-

nig. Sie wurde eher immer trauriger und erzählte, dass sie trinke, um das Leid auszuhalten. Ich schlug der Fröhlicheren vor, die Weinende vielleicht einfach selbst zu trösten. Und wirklich nahm sie die Hand ihrer Freundin, blickte in ihre Augen und sagte: «Everything is going to be fine! I promise, your dad will win against the cancer.»

Sie versprach ihr das Unversprechbare, die Heilung des Vaters. Schlechte Strategie, fand ich, der Erzählung nach war der Krebs unheilbar und die Worte klangen nicht gerade wie ein wirksamer Zauberspruch. Ich war etwas überrascht, dass ihre Freundin sie nicht «wahrheitsgetreuer» zu trösten versuchte. Ist kurzfristig Trost spenden zu wollen ein Grund, offensichtlich zu lügen? Hätte sie es als Gebet deklariert, hätte ich vielleicht Ja gesagt, aber das zählt wohl nicht.

Man sagt, der Unterschied zwischen Millenials (zu denen ich gehöre) und den vorherigen Nachkriegsgenerationen ist, dass wir Millenials die Ersten sind, bei denen es vom Grundgefühl her nicht mehr hoffnungsvoll bergauf geht. Und ich glaube, dass es überlebenswichtig ist, dass wir uns gegenseitig ehrlich trösten. Und was, wenn es nur wenig Trost gibt?

Bei der auf uns folgenden GenZ ist die Grunderzählung sogar noch schlimmer geworden. Das Versprechen von einer Welt, in der alles immer besser wird, ist nicht mehr glaubwürdig – schon gar nicht, wenn man über Social Media live die Pandemie, Polizeimorde und Genozide miterlebt. Wirtschaftskrisen, das Ende des ewigen Wachstums, Kriege, Klimawandel, Neo-Faschismus – das Übel dieser Welt kann nicht einfach mit einem «alles wird gut» weggetätschelt werden. Vielleicht hilft ein «Du bist nicht allein». Das muss man allerdings auch umsetzen. Bei einem Grouphug unter Fremden bin ich eher skeptisch.

FATIMA MOUMOUNI denkt sich gerade vielversprechende Troststrategien aus.

Sucht Seit Jahren führt Hans Peter Meier als SurpriseStadtführer durch Zürich und erzählt von seiner Alkoholabhängigkeit. Dabei waren in seiner Jugend die Berge seine Welt. Ein Ausflug auf die Kleine Scheidegg.

Drei Stunden brauchte er, um hierher zu kommen. Zürich HB, 409 Meter über Meer, ab 8.02 Uhr; Kleine Scheidegg, 2061 m ü. M., an 11.08 Uhr. Er brauchte aber auch dreissig Jahre, ein halbes Leben, um wieder hier zu sein.

Jetzt, im August 2025, mit bald 67 Jahren, sitzt Hans Peter Meier, ein Name wie ein Schweizer Versprechen, im Schatten des Sonnenschirms auf der Terrasse vom Berghaus Grindelwaldblick, vor sich eine Eiger Rösti mit Speck, Käse und Spiegelei und ein Mineral ohne. Kurz vor dem Mittagessen hat er links an der Eigernordwand vorbei – er würde «nordöstlich» sagen – auf das Wetterhorn gezeigt, 3692 m ü. M.. Wo?, wir anderen gucken und suchen. Zu jedem Gipfel hat Meier eine Geschichte parat. Ob er nach den dreissig Jahren ohne Kleine Scheidegg nochmals hierherkommen werde? Ja, sagt er, «ich fühle mich gerade wahnsinnig daheim». Vor diesem Tag war er sich nicht sicher gewesen, was überwiegen würde, die Trauer oder die Freude. 1995 war Hans Peter Meier 36 Jahre alt, frisch verheiratet und IT-Spezialist mit einem richtig guten Lohn. Er fuhr wie heute mit der Zahnradbahn auf die Kleine Scheidegg, als Tourist wie viele andere statt als der Profibergsteiger, der er gerne geworden wäre. War das Pech? Oder eher ein Glück? Wo doch die Liste abgestürzter Profis – Ueli Steck etwa oder Luis Stitzinger – lang ist? Meier zeigte seiner damaligen Frau die Berge, über die er noch heute so spricht, als wären sie alle gute Freunde von ihm. Sie hätte dem Namen wegen einen Fuss auf die Jungfrau, 4158 m, setzen wollen, doch sie trug Absatzschuhe. Hans Peter Meier ist für viel Seich zu haben, sagt er, aber solche Spässe mache er nicht mit.

Das Wetterhorn, oberhalb von Grindelwald, ist jenes, das sich gegen oben hin leicht von uns weg neigt. «Eine richtige Genusskletterei am Rande des Abstürzens.» Hans Peter Meier freut sich über unsere bestürzten Gesichter, im Gesicht ein Lausbubenlachen. Ganz klar wird bei ihm nie, wie nahe am Abstürzen das damals tatsächlich war. Er erzählt gerne, immer auf dem Grat zwischen Helden- und Räubergeschichte.

Der Körper eines Zwanzigjährigen

Mal wieder die Eigernordwand sehen, darum ist Hans Peter Meier heute hier. Diese über 1800 Meter hohe, teils brüchige Kalkwand, diese Berühmtheit der Alpen. Mit sechzehn Jahren durchstieg er sie zum ersten Mal, auf der Heckmair-Route, bei zwei früheren Versuchen musste er wegen Schneestürmen und Lawinen umkehren; etwa zwei Dutzend weitere Male folgten. Beim schnellsten Mal brauchte er auf den Gipfel, 3967 m, in einem Zweierteam lockere fünfeinhalb Stunden. Der Rekord von Ueli Steck liegt bei 2 Stunden, 22 Minuten und 50 Sekunden; die Erstbesteiger brauchten 1938 drei Tage.

Zwischen dem Hans Peter Meier von damals und dem Hans Peter Meier von heute ist viel passiert, und doch ist ihm wohl kein Hans Peter Meier so nahe wie der junge. Er hier mit sechzehn, im Jahr 1975, wäre wohl nervös geworden ab dem ganzen Geplauder und Stehenbleiben hier für ein Foto und da schon wieder. Und 55 Höhenmeter von der Kleinen Scheidegg rauf zur Bergbeiz? Dafür hätte er sich doch nicht Wanderschuhe angezogen.

Ja, ein Wunsch wäre es schon, die Eigernordwand nochmals zu machen, sagt Hans Peter Meier. Doch sein Körper lasse das nicht mehr zu. Die Leiste, verkalkte Blutbahnen, Diabetes. Blutverdünner und allerlei Medikamente. Ein Leben zeichnet einen Körper, dazu über zwanzig Jahre Alkoholsucht. Den Körper eines Zwanzigjährigen hätte er gerne wieder. Immerhin kann er wieder

Hans Peter Meier suchte das Limit, er war auf jedem Viertausender der Alpen, das sind über achtzig Gipfel. Die Berge, sagt er, lehrten ihn durchzuhalten, was ihm bis heute wichtig sei.

gehen. Zwei Jahre lang hatte er Schmerzen bei jedem Schritt und er, der erste Surprise-Stadtführer in Zürich, musste seine Führungen pausieren.

Vor der Tafel, die die Routen durch die Eigernordwand zeigt und eine ganze Alpinismus-Historie abbildet – die Heckmair-Route (erstmals begangen 1938), die John-Harlin-Route (1966), die Japaner-Direttissima (1969), Les Portes du Chaos (1979), die neueren dann zum Beispiel The Young Spider (2001) oder Magic Mushroom (2007) –, geht Hans Peter Meier den Schwierigen Riss durch, den Hinterstoisser-Quergang, das erste Eisfeld, dann das Todesbiwak, und erklärt: «Die Ersten, die das probiert haben im Jahr 1935 –Sedlmayr und Mehringer –, haben einen sehr direkten Weg genommen und sind in diesem Biwak gestorben, weil ein riesiger Wetterumsturz gekommen ist. Man hat die Eigernordwand auch ‹Mordwand› genannt.»

«Das alles hat natürlich ein gewisses Suchtpotenzial.»

Hans Peter Meier wuchs in Zürich und Basel auf. Die alleinerziehende Mutter eine Wanderin, ansonsten ein eher bodenständiges als abenteuerlustiges Elternhaus, keine Bergsteigerfamilie. Drei ältere Schwestern, er der Nachzügler und der Einzige, der mit der Mutter wandern ging, zum Beispiel ins Aletschgebiet. Mit zehn Jahren machte er seine erste Hochtour, er bestieg mit seiner Mutter und einem Bergführer einen Viertausender, aber nicht das einfachere Allalinhorn, 4027 m, sondern das Finsteraarhorn, 4274 m. Auf dem Grat sagte der Bergführer dem zehnjährigen Buben: Schau, es ist ganz einfach, entweder schaust du hier runter, da sind es 1000 Meter, oder du schaust auf der anderen Seite runter, da sind es 1500 Meter. Damit war die Sache für ihn erledigt. «Vielleicht hat mir das die Angst genommen, weil ich so jung war.» Mit zwölf machte er mit seiner Mutter eine Tour auf die Jungfrau, dieses Mal ohne Bergführer.

Er war auf allen Viertausendern der Alpen, das sind 82 Gipfel. Mit sechzehn, noch vor der Eigernordwand, machte Hans Peter Meier die Nordwand des Matterhorns, 4478 m. Mit siebzehn die dritte grosse Nordwand der Alpen, jene der Grandes Jorasses, der höchste Gipfel 4208 m. Am Mönch, 4110 m, hat er jede Route gemacht, auch an der Jungfrau. Auf dem Mont Blanc, 4805 m, war Hans Peter Meier über zwanzig Mal. Wenn es frühmorgens noch bibbernd kalt war, er über einen Grat ging und ihn dann die ersten Strahlen der Sonne trafen, die Berge in rosa Licht tauchten, dann liefen ihm vor Schönheit und Ergriffenheit die Tränen. Etwas vom Schönsten, das man erleben kann, sagt Hans Peter Meier. Er suchte das Limit. Es brauchte seine ganze Konzentration, er lebte dann nur in diesem einen Moment. Nur dieser eine Griff. Noch nicht an den nächsten denken. Dieser Zustand über zwölf oder fünfzehn Stunden, und dann auf dem Gipfel stehen. «Das alles hat natürlich ein gewisses Suchtpotenzial.» Die Berge lehrten ihn auch durchzuhalten, er entwickelte eine innere Stärke, die ihm bis heute wichtig ist.

Nach einem Erlebnis am Mont Blanc war Hans Peter Meier jahrelang kälteempfindlich. Für die Nacht planten er und sein Kletterpartner, in der Biwakschachtel zu übernachten, einer Schutzhütte mit Schlafplätzen. Doch als sie dort ankamen, war sie zugeschneit. Zum Umkehren war es zu dunkel. Also schliefen sie bei tiefen Minustemperaturen ohne Ausrüstung draussen. Sie waren gottlose Optimisten, sagt Meier, und statt am nächsten Morgen umzukehren, fanden sie: Noch schnell auf den Gipfel, die Route ist ja nicht so schwer. Doch dann passierte, was im

hochalpinen Gebirge eben passiert: Das Wetter kippte, sie kamen in einen Schneesturm mit starken Winden und verbrachten eine zweite kräftezehrende Nacht ohne Biwak. Als sie nach dem Gipfel abstiegen, sanken sie bei jedem Schritt bis zur Hüfte ein, so viel Neuschnee hatte es gegeben. Sie hatten noch kein Funkgerät, mit dem sie hätten Hilfe rufen können.

Die Kälte, die Verzweiflung, die Angst. Meier und sein Kletterpartner, beide weinten sie. Sie wussten: Wenn der eine stirbt, dann sterben wir beide. Schritt für Schritt bissen sie sich durch runter zur Aiguille du Midi, 3842 m, wo sie mit der Seilbahn nach Chamonix, 1035 m, fuhren und mit der Ambulanz ins Spital gebracht wurden. Sie waren erschöpft und unterkühlt, hatten an Fingern und Zehen leichte Erfrierungen, beinahe hätten sie amputiert werden müssen.

Als die beiden nach einer Woche aus dem Spital kamen, sahen sie zum Mont Blanc hinauf, der in der Sonne glitzerte, welch eine Pracht. Sie schauten sich an, lächelten und sagten: Die Normalroute, doch, die liegt drin. «Wir waren durchgeknallt.»

Es waren die Jahre, in denen sich Hans Peter Meier, auch wenn das ein Irrtum sein musste, unsterblich fühlte. Er konnte machen, was er wollte, alles gelang ihm. Heute sagt er: Dass sowas irgendwann aufhört, ist ja klar.

Andere stürzten ab

Hans Peter Meier hätte seinen Brotjob als Fotograf gerne aufgegeben und stattdessen vom Bergsteigen gelebt, wie ein Reinhold Messner vor ihm oder später ein Stephan Siegrist oder Ueli Steck. Er und sein Kletterpartner wollten als Erste in Alaska den Mount McKinley, 6190 m, den höchsten Berg Nordamerikas, im Winter durch die Südwand besteigen. Sie stellten sich vor, dass sie so den Sprung unter die Profis schaffen könnten.

Doch dann kam sein Kletterpartner eine Woche, bevor sie starten wollten, in einer Lawine zu Tode.

Meier überlegte sich noch, ob er den Plan alleine durchziehen sollte. Doch in der Trauer fühlte er sich psychisch nicht stabil genug. Der Kletterpartner, der in den Bergen starb, war nicht der erste. Mit zwanzig Jahren hatte Meier schon achtzehn Menschen verloren. Er war nie dabei, es waren Anrufe auf das Festnetztelefon, wenn er abends daheim war, bei denen er davon erfuhr. Der Horror, sagt er.

Andere stürzten ab, Hans Peter Meier kam jedes Mal lebend vom Berg zurück.

Er kletterte jetzt immer öfter Free Solo, also alleine und ohne Klettergurt, Karabiner und Seil. Ein Sturz hätte den Tod bedeutet. «Man muss stabil sein wie ein Fels, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Wenn man eine Unsicherheit hat oder irgendetwas, das nicht so läuft im Leben, eine Trennung oder sowas, dann wäre Free Solo lebensmüde.» Und die Angst, die hochkam, wenn er morgens um vier oder drei Uhr aus der Hütte ging, die Berge im Halbdunkel lagen, nur im Licht des Mondes, und gespenstisch aussahen? Er schaute die Angst an und hörte zu, was sie ihm sagen wollte. «Ich versuchte den Unterschied zu erkennen – zwischen der Angst, die mich davon abhält, etwas Dummes zu machen, und der Angst, die mich nur blockiert. Mit der Zeit habe ich das gespürt.» So ganz erklären kann er es auch nicht. Dann, nach ein paar Jahren, in denen er alleine weitermachte, beendete Hans Peter Meier mit 26 Jahren das Extrembergsteigen, auch das Extremskifahren und Bungeespringen. Würde er weitermachen, so würde auch er irgendwann abstürzen.

Wie ersetzt man eine solche Intensität? Kann man sie überhaupt ersetzen? Und zu welchem Preis? Hans Peter Meier begann zu meditieren und tauchte in den Buddhismus ein; es ist das, was er bis heute macht. Mit viel Übung konnte er in einen ähnlichen Zustand kommen, wie wenn er Free Solo kletterte. Er war im Moment, das schon. Doch es blieb schwierig.

Die Leere blieb

Hans Peter Meier holte die Matura nach und arbeitete, weil er kein Stipendium erhielt, daneben Vollzeit in der IT. Das waren lange Tage, vierzehn, sechzehn Stunden. Er machte nichts nur ein bisschen, er machte es zu hundert Prozent. Im Studium, Informatik an der Universität Freiburg, und dann als IT-Spezialist ging es genauso weiter, und es wurde ja auch so von ihm verlangt, von den Chef*innen, von den Kolleg*innen.

Die sechzehn Stunden Arbeit am Tag füllten zwar Meiers Zeit, doch die Leere blieb. Tagsüber trank er einen Kafi nach dem anderen. Abends dann Bier, um abstellen und runterfahren zu können. So viel, dass er am nächsten Tag noch immer ziemlich viel Promille im Blut hatte und trotzdem so programmieren konnte. Alkohol, diese gesellschaftlich akzeptierte Droge. Der Bergsteiger hatte seinen Körper und dessen Grenzen gut spüren müssen –jetzt spürte er sich kaum noch. Zuletzt war er für eine Software zuständig, mit der Banken den Börsenhandel betrieben. Im Jahr 2000 platzte die Dotcom-Blase und wenige Jahre später, 2003, verlor Hans Peter Meier mit 45 Jahren zuerst seinen Job, dann auch seine Wohnung. Ein halbes Jahr war er obdachlos.

Die Jahre vergingen, irgendwann wurde Meier klar: Wenn er mit dem Alkohol so weitermachte, kommt es nicht gut, er schädigt seinen Körper. Durch das Trinken und die grossen Mengen Flüssigkeit hatte er oft Durchfall. Und dann, im Dezember 2010, mit 52 Jahren und nach zwei Jahren Vorbereitung hörte er auf mit dem Alkohol. Wenn ihn das Streben nach Intensität in den Bergen später in die Alkoholsucht gebracht hat, so hat ihn womöglich auch etwas aus den Bergen wieder davon weggebracht: seine innere Stärke.

Und kurz bevor Hans Peter Meier zurück nach Zürich fährt, 409 m, in drei Stunden mit dem Zug, eine Frage, die ihn wehmütig macht. Was, wenn er Profibergsteiger geworden wäre? Wahrscheinlich, sagt er, hätte er Bücher geschrieben. Auf jeden Fall hätte er die ganze Zeit das gemacht, was ihm Spass macht und die volle Erfüllung ist. Aber eben, falls er nicht abgestürzt wäre. «Das Leben habe ich dann doch zu gerne.»

«Man muss stabil sein wie ein Fels, nicht nur physisch, sondern auch psychisch.»

TEXT KLAUS PETRUS ILLUSTRATION PIRMIN BEELER

SCHÜSSINSEL Und ja, so kitschig muss der Einstieg sein: Gäbe es ihn nicht, dieser Ort müsste erschaffen werden.

Die Schüssinsel, Île-de-la-Suze, vom Bahnhof Biel dreieinhalb Kilometer östlich in Richtung Bözingen gelegen – ein Platz wie ein Gedicht. Hier wird gespielt, getanzt, gebadet, gegrillt, geküsst, geprostet, an Bäume gepinkelt. Im Sommer bricht sich das Licht zweihundertmal in der Sonne und verbreitet ein wundersam samtiges Wohlgefühl, ganz und gar ergriffen wird man davon. Katzen schnurren sich an, Hunde gehen augenzwinkernd aneinander vorbei, die Meisen zwitschern ihre Minnelieder und im Schilf freut sich ein Biber darüber und auch ein Frosch. Im Herbst drehen sich die Blätter lange im Wind, bevor sie auf den Boden fallen und diese rötlich-braunen Herzen formen, die dann, Jahre danach, aus dicken Büchern ehemals Verliebter bröseln. Und dann all die Menschen, die sich auf

dieser Insel, so gross wie acht Fussballfelder, einfinden: alte, junge, dicke, dünne, grosse, kleine, Schwarze, weisse, pinkige, bärtige, bebrillte, schnatternde, dösende, nackte und verhüllte, Menschen auf Fahrrädern, mit Kinderwagen, Rollatoren oder Hundeleinen. Manche sitzen auf Bänken, lesen Danielle Steel, manche joggen so schnell wie der Wind, andere bewegen sich wie Weinbergschnecken. «Der Rücken, oje, der Rücken», klagt der Claude, «eh bon, n’exagère pas, le printemps arrivera bien!», sagt darauf Maurice, beides alte Rocker, die sich später im da Toto auf ein Glas Wein treffen, gutmütig sind sie und herzlich.

Überhaupt fällt nie ein Wort des Unmuts auf der Île-de-la-Suze, hier waltet die Freundlichkeit, und sie hat den Duft von Blaubeertee.

Natürlich übertreibe ich (ein wenig) massiv. Diese Insel ist eigentlich gar keine, aber das ist egal. Ein Inseli ist sie einewäg,

emel für uns. Sechs Brücken führen auf diesen Damm, der die Form einer Schlange hat, das Kopfende eine Schleuse, der Schwanz ein 240 Meter langer und 27 Meter hoher, silbern glänzender Bau, Hauptsitz von Swatch, erbaut 2019 vom japanischen Stararchitekten Shigeru Ban. Was hier aber, so dünkt mich, niemanden interessiert. Hauptsache, es gibt diesen Hauch von einem Strand mit Liegebänken aus Holz, eine Buvette, den Spielplatz mit den kahlgeschlagenen Baumstämmen, diese exakt 600 Bäume, welche die Sandwege säumen, darunter nebst Erlen, Birken und Eichen auch Sumpfzypressen, Zitterpappeln und Lederhülsenbäume, sowie die Schilder überall, auf denen steht: «Dieser Platz steht allen Menschen offen.»

Und dann die Schüss, das famose Flüsschen, 43 Kilometer lang, das vom Kanton Neuenburg herkommend die Taubenlochschlucht hinunter und von dort

quer durch die Stadt in den Bielersee fliesst. Ein befreundeter Fotograf – er lebte davor lange Jahre in Zürich, der arme Tropf – kommt mit seinen beiden Buben hierher, um zu plantschen, und auch Herr Ibrahim steigt an warmen Tagen mit der Familie in den Fluss, Frau und Töchter mitsamt Kleidern und Kopftuch, «das finden die anderen dann lustig», sagt der Syrer, «und wir auch».

Überhaupt kommt einem leicht die Idee, das hier sei Biel/Bienne, wie es leibt und lebt: mehrsprachig, weltoffen, schräg, urban (wer wohnt schon in Bern?), kunterbunt und multikulti sowieso, ein bisschen Berlin, in jedem Fall aber eine «ganz, ganz kleine Weltstadt», wie der grosse Robert Walser einst sagte. Und jetzt noch, seit bald zehn Jahren, mit einer eigenen Insel! Gewiss, anders als in diesen hippen, alternativen Beizen von Biel – Le Singe, Sporting, Atomic, Rotonde, City Bar, etc. –sind die Menschen hier auf der Schüssinsel nicht weiss oder am weissesten, sondern, für SVP-Nasen wohl ein Schreck, ein wahrlich bunter und vielfältiger Haufen wie auch die Leute in den Buslinien 1, 2, 73. Und doch: Das viel zitierte Miteinander un-

terschiedlicher Kulturen ist hier, wie fast überall, dann doch eher ein Nebeneinander. Was nicht weiter schlimm ist, im Gegenteil. Wer will schon immer aufeinander hocken, wenn es auch mal ausreicht, sich gegenseitig mit Interesse und Wohlgefallen bloss zu beäugen, einander mit einem schlichten «Salut», «Salam» oder «Tschou» zu begrüssen, sich für einen Augenblick des kleinen Glücks zu beschnuppern, fremden Kindern den Ball zurückzuspielen, einem Velo Platz zu machen mit einem eleganten Hüpfer, oder nur schon ein Lächeln hier zu verschenken und eines dort, bis man irgendwann vielleicht zehn davon zu rückbekommt.

Und dafür, ehrlich wahr, gibt es keinen anderen, keinen schöneren Ort als diesen hier, Île-de-la-Suze, die Schüssinsel von Biel/Bienne.

In der Serie «Orte der Begegnung» begeben sich die Redaktionsmitglieder dorthin, wo in unserer funktionalen Welt ein Austausch stattfindet.

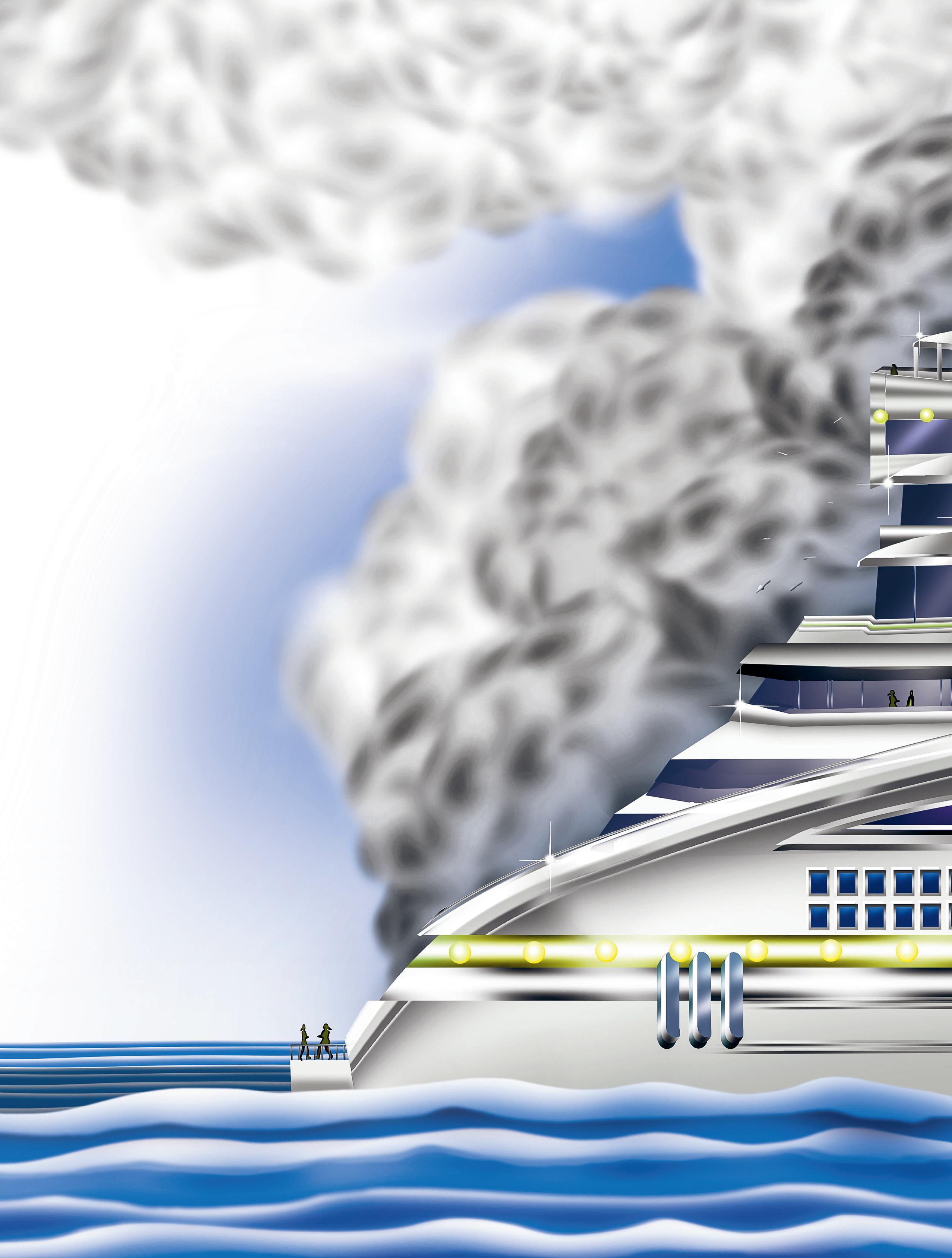

Sup erreiche Jachten sind das perfekte Accessoire für Milliardäre. Wer eine besitzt, braucht keinen Stacheldraht, um sich abzuschotten. Forschende kritisieren, dass wir zu wenig über diese Kapitäne wissen.

TEXT ANDRES EBERHARD ILLUSTRATIONEN LUCA SCHENARDI

In einer Art «WG der Superreichen» segeln Multimillionär*innen auf einem schwimmenden Palast um die Welt. Was klingt wie Parodie, könnte bald Realität werden. Der Schweizer Milliardär Frank Binder lässt gerade die grösste Jacht der Welt bauen. Das Boot soll 324 Meter lang werden und damit fast doppelt so lang wie die derzeit grössten Jachten der Welt. Auf der Megajacht entstehen 130 Luxusapartments, die an Reiche verkauft werden. Das kleinste ist 110 Quadratmeter gross und kostet 9 Millionen Franken, das grösste misst 953 Quadratmeter und ist für 60 Millionen Franken zu haben. Der Unterhalt verschlingt pro Apartment zusätzlich eine bis mehrere Millionen Franken im Jahr.

Jachten sind in vielerlei Hinsicht eine passende Metapher für das Leben der Superreichen: Erstens machen sie die Unnötigkeit von mehr und noch mehr Geld sichtbar. Dass Jachten unter Superreichen boomen, hat damit zu tun, dass sie in einer Zeit des Überflusses zum letzten verbliebenen Unterscheidungsmerkmal zwischen Reichen und Superreichen werden, wie der amerikanische Journalist Evan Osnos in seinem Buch «The Haves and the Have-Yachts» schreibt. So gebe es einen phallusähnlichen Wettbewerb: Wer hat die Längste?

Zweitens passt das Bild so hervorragend, weil sich die Superreichen auf ihren Jachten gerne vom Rest der Welt abschotten. Sie leben in «Gated Communities» – mit dem Vorteil, dass es dank des Ozeans weder Gitter noch Stacheldraht braucht. Auf Binders Jacht wird es auch Nachtklub, Restaurants, Wellness, Business-Zentrum, Helikopter-Landeplatz, Schule, Bibliothek, Padel-Tennis-Halle und natürlich Jet Ski für alle geben. Hauptsache, niemand muss das Schiff verlassen.

Metapher oberflächlich, allzu populistisch vielleicht. Denn natürlich gibt es Nuancen: Nicht jeder Superreiche strebt nach dem längsten Boot. Womöglich gibt es sogar wasserscheue Milliardäre. Und einige wenige, wie die österreichisch-deutsche Millionen-Erbin Marlene Engelhorn oder der deutsche Unternehmer Sebastian Klein, gehen andere Wege: Sie haben einen Grossteil ihres Vermögens abgegeben.

Die Machtverschiebung führt zu Autokratie

Der emeritierte Soziologieprofessor Ueli Mäder veröffentlichte im Jahr 2010 das Buch «Wie Reiche denken und lenken», für das ihm zahlreiche gut betuchte Schweizer*innen Auskunft gaben. Fünf Jahre später verfasste er den Band «macht.ch». Es habe in den letzten Jahrzehnten eine Verschiebung der Macht von der Politik weg hin zur Wirtschaft gegeben, sagt Mäder. «Und Geld bedeutet in der Tendenz Macht.» Durch die einseitig wirtschaftlich geprägte Globalisierung der letzten dreissig bis vierzig Jahre sei das politische Korrektiv bei den Reichen schwächer geworden. Die Verwandlung des politischen Liberalismus der 1950er- und 1960er-Jahre in den heutigen wirtschaftlichen Neoliberalismus habe dazu geführt, dass «das Kapital freie Hand hatte».

Peter Thiel, einer der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt, investierte jahrelang in ein Projekt namens «Seasteeding Institute», dessen Ziel es war, Plattformen zu entwickeln, die als autonome Mikrostaaten auf internationalem Gewässer schweben. Er wolle «von Politik in jeglicher Form fliehen», begründete er einmal gegenüber der zeitschrift The Atlantic. Auf gut Deutsch ist es das Ziel dieser Paläolibertären, vom lästigen Rest der Gesellschaft unbehelligt tun und lassen zu können, was sie wollen.

verursacht eine einzige Superyacht pro Jahr – so viel wie 1400 Menschen.

Während wir von Politiker*innen stets volle Transparenz einfordern, ist bei Manager*innen schnell einmal alles Privatsache. Die Medien sollen als «Wächter der Macht» die Arbeit von Politik und Verwaltung kritisch begleiten. Dank dem Öffentlichkeitsgesetz können sie etwa Einsicht in amtsinterne Unterlagen oder Sitzungsprotokolle fordern –falls es im öffentlichen Interesse liegt. In der Privatwirtschaft gibt es eine solche Möglichkeit nicht. Was aber, wenn sich Macht immer mehr weg von der Politik und in Richtung der Wirtschaft schiebt? Wer wacht dann über die Macht?

Noch etwas: Die Superjachten stehen auch dafür, dass sich die Reichsten weder um Klimaschutz noch um die Ärmsten scheren. Jede Superjacht bläst im Schnitt 7000 Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre – so viel wie 1400 Durchschnittsmenschen im selben Zeitraum verbrauchen. Und mit dem Geld, um die rund 6000 Superjachten weltweit ein Jahr lang instand zu halten, könnte man die Schulden aller Entwicklungsländer tilgen. Eine einzige Tankfüllung kostet eine halbe Million Franken. Superjachten sind das Sinnbild der sozialen und ökologischen Katastrophe, die sich auf der Welt abspielt. Und doch ist die

Der Soziologe Ralf Dahrendorf von der London School of Economics, ein Liberaler alter Schule, warnte kurz vor seinem Tod im Jahr 2009 davor, dass im Fall einer weiteren Konzentrierung der wirtschaftlichen Macht auf Kosten der politischen ein «autokratisches Jahrhundert» bevorstehe. Sechzehn Jahre später werden die mächtigsten Staaten der Welt – USA, China, Russland – von Autokraten regiert. Und in der EU wie auch anderswo sind antidemokratische, oft libertäre Parteien auf dem Vormarsch.

Anruf bei Isabel Martínez. Die Ökonomin an der Universität Zürich forscht zu Ungleichheit und den Reichsten des Planeten. Aufsehen erregte im Frühjahr eine von ihr mitverfasste Studie, die aufzeigt, dass die meisten Superreichen hierzulande ihren Reichtum geerbt haben. Etwa 60 Prozent der Vermögen von über 150 Millionen sind demnach vererbt. Für ihre Untersuchungen

nutzt Martínez die Reichsten-Listen des Magazins Bilanz. «Es sind Schätzungen. Aber es sind die einzigen Daten, die wir zu Superreichen haben», sagt sie. So gut die Journalist*innen von «Bilanz» auch recherchiert haben mögen: Die Frage drängt sich auf, warum in einem Land mit Vermögenssteuer, in dem ein jeder minutiös jeden Franken angeben muss, nicht detailliertere Daten zu den Superreichen verfügbar sind. Gemäss Martínez liegt das unter anderem daran, dass die Datenhoheit bei den Kantonen liegt. Und dass die meisten von ihnen sehr restriktiv mit den Daten umgehen.

Martínez ist auf Goodwill angewiesen, damit sie Daten für ihre Forschung bekommt. Viele Kantone – vor allem solche mit einer hohen Dichte an Superreichen – würden gar keine Steuerdaten herausgeben, sagt sie. Grund: die Privatsphäre. Vom Kanton Waadt habe sie zudem einmal die Rückmeldung erhalten, dass diese Art von Forschung die Steuermoral kaputt mache. Martínez hatte für eine Erhebung zum Thema Steuerbetrug um Daten angefragt. «Es hiess: Wenn man über das Thema redet, bekommt der Durchschnittsbürger das Gefühl, es sei normal, Steuern zu hinterziehen.» So gewinnt Martínez ihre Erkenntnisse dank den wenigen Kantonen, die sich offen zeigen – allen voran Bern.

Schweiz nicht vornehmlich auf einzelne sehr reiche Gemeinden zurückzuführen sei. Sondern dass die Ungleichheit auch klar in Durchschnitts-Gemeinden nachzuweisen ist.

Für ein privates Projekt wertete Mäder Steuerdaten aus seiner Baselbieter Herkunftsgemeinde Sissach aus und stellte fest, dass im Jahr 2020 von 4200 Steuerpflichtigen 2330 weniger verdienten als 60 000 Franken. Ein Jahr später verfügten dann 2870 von total 4257 privaten Haushalten über kein steuerbares Nettovermögen. Demgegenüber besassen 21 Haushalte über fünf Millionen Franken. «Offenbar ist die Klassengesellschaft keineswegs passé», sagt Mäder. Neu sei, dass sich verglichen mit 2013 vermehrt vermögende Menschen in der Gemeinde ansiedeln. Diese seien in der Lage, die teurer werdenden Wohnungen zu bezahlen. Was das gesamte Preisniveau anhebe. «Das gefährdet den sozialen Zusammenhalt», so Mäder.

Der Bund könne zwar dank der Verknüpfung mit den AHV-Daten einiges über die Einkommen sagen, aber wenig über die Vermögen, so Martínez. Da sei er darauf angewiesen, was die Kantone ihm mitteilen. Und das ist, was die Superreichen angeht, wenig: Die Vermögenssteuerstatistik weist als Kategorie der Reichsten Steuerpflichtige mit Vermögen über 10 Millionen aus. «Da sind salopp gesagt Hinz und Kunz dabei», sagt Martínez. Zum Vergleich: Die «Ärmsten» des Bilanz-Ratings besitzen 150 Millionen. Um diese Reichen der Kategorie Superjacht – und nicht um die «normalen» Millionäre – geht es derzeit auch politisch (siehe Kasten zur Erbschaftssteuer).

833,5 Mrd.

Wie Martínez kam Mäder nur durch Goodwill zu den Daten, die erst provisorisch bis 2021 ausgewertet sind. Dabei könnten solche helfen, das Ausmass und die Ursachen der Ungleichheit besser zu verstehen. Gemäss Forscherin Martínez wünschenswert wären auch eine Aufschlüsselung der Einkommen nach Erwerb und Kapitaleinkommen sowie verlässliche Daten zu den Pensionskassenvermögen. «Damit könnte man gängige Mythen überprüfen wie etwa, dass wir die Vermögensungleichheit überschätzen, weil der Mittelstand viel Geld in der Pensionskasse hat.» Da Pensionskassen auch interessante Steuervehikel sind, geht Martínez eher davon aus, dass sich die Ungleichheit noch verstärkt, wenn Pensionskassenvermögen in die Analyse miteinbezogen werden.

besitzen die 300 reichsten Menschen der Schweiz.

Die Hälfte der Bevölkerung hat kaum Reserven Auch Ueli Mäder sagt: «Wir haben relativ wenige Daten zu den Reichsten und dort, wo sie vorhanden sind, gibt es statistische Verzerrungen.» Das fehlende Wissen führe zu falschen Annahmen. Noch immer hätten viele das Gefühl, dass es in der Schweiz eine breite obere Mittelschicht gebe, sagt Mäder. «Doch das stimmt so nicht.» Er verweist auf die Vermögensstatistik des Bundes, wonach rund ein Viertel aller Haushalte kein steuerpflichtiges Vermögen hat und ein weiteres Viertel nicht mehr als 50 000 Franken besitzt. «Die Hälfte der Bevölkerung hat also keine oder nur geringe Reserven.» Erstaunt hat Mäder kürzlich die Einsicht, dass die ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen in der

Präzise Daten zu Superreichen sind also Mangelware. Viel diskutiert, aber wenig bekannt ist auch, ob Reiche das Land verlassen, wenn die Steuern erhöht werden. «Wenn Superreiche von einem Kanton in den anderen ziehen, dann können wir das nachvollziehen», sagt Martínez. Dass der Fluchteffekt im kantonalen Steuerwettbewerb wohl eher überschätzt wird, musste kürzlich selbst der liberale Thinktank Avenir Suisse eingestehen. Heimat ist auch bei Reichen nicht nur eine finanzielle Frage. Schwieriger wird es für die Forschenden aber, wenn die Superreichen ausser Landes ziehen. «Dann muss ich googeln», so Martínez. Sie geht davon aus, dass vor allem Ausländer*innen ohne engen Bezug zur Schweiz bei Steuererhöhungen stark reagieren. Viele von ihnen werden schon heute bevorzugt behandelt, da sie pauschal, also nach Lebenshaltungskosten statt nach effektivem Einkommen und Vermögen, besteuert werden.

Während sich exorbitante Vermögen und wachsende Ungleichheit dank Forschenden und Journalist*innen zumindest realistisch schätzen lassen, bleibt eine andere, mindestens

ebenso wichtige Frage offen: Was machen die Reichen eigentlich mit ihrem Geld? Wo Fakten nicht bekannt sind, dort haben Mythen freies Spiel.

Den «Tickle-down»-Effekt gibt es nicht

In den 1980er-Jahren schufen Libertäre die «Trickle down»-Theorie, wonach Reiche ihr Geld zu einem Grossteil investieren und verkonsumieren, was die Wirtschaft ankurbelt und Arbeitsplätze schafft: als Folge davon geht es allen besser, der Wohlstand steigt. Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Grossbritannien machten Steuersenkungen auf der Basis dieser Ideen zum Pfeiler ihrer Wirtschaftspolitik.

Forschende brauchten Jahrzehnte, um den Mythos zu enttarnen. Dafür untersuchten sie den Effekt von Steuersenkungen auf die Wirtschaftsleistung. Zahlreiche Untersuchungen, darunter eine von der renommierten London School of Economics, die den Effekt in achtzehn OECD-Ländern über fünfzig Jahre hinweg überprüfte, kamen zum Schluss, dass der Effekt «nicht von null zu unterscheiden» ist; Arbeitsplätze wurden durch die Steuersenkungen für Reiche keine geschaffen. Der einzige messbare Effekt: ein Anstieg der Ungleichheit. Der Ökonom Paul Krugman stellte schon 2008 fest: «Wir warten auf diesen Trickle-down-Effekt nun schon seit dreissig Jahren – vergeblich.» Deutlicher wird die deutsche Ungleichheitsforscherin Martyna Linartas in ihrem Buch «Unverdiente Ungleichheit»: «Um die Forschungsergebnisse in aller Klarheit zusammenzufassen: Der Trickle-Down-Effekt ist Bullshit.» Zudem sei wachsende Ungleichheit nachweislich schlecht für die Wirtschaft selbst.

Trotzdem hält sich das Bild der grosszügigen und wohltätigen Reichen hartnäckig. Auch wegen Grossspenden, die immer mal wieder öffentlichkeitswirksam verkündet werden und das Image mancher Superreicher aufbessern.

Als Amazon-Boss Jeff Bezos kürzlich für seine monströse Hochzeitsfeier die Stadt Venedig praktisch als Ballsaal mietete und dafür 50 Millionen Franken lockermachte, bedankte sich der Bürgermeister der Lagunenstadt artig. Schliesslich profitierte die lokale Wirtschaft. Bezos spendete zudem – Venedig droht als Folge des Klimawandels im Meer zu versinken – eine Million Dollar für die Lagunenforschung.

60%

der Vermögen in einer Höhe von über 150 Millionen sind vererbt.

Für Bezos ist das ein vergleichsweise günstiger Ablasshandel: Die Million entspricht bei seinem Vermögen von über 200 Milliarden Dollar – verglichen mit Arbeiter*innen, die vielleicht 50 000 Franken ansparen können – einer Spende von gerade einmal 25 Rappen. Eine aus seiner Sicht lohnende Investition, um zu kaschieren, dass sein Reichtum auf der Ausbeutung seiner Angestellten beruht. Die Hälfte der Lagermitarbeitenden von Amazon in den USA hat gemäss einer aktuellen Untersuchung Mühe, die Miete zu bezahlen. Viele leiden gesundheitlich unter den miserablen Arbeitsbedingungen. Es sei ein Einfaches anzuerkennen, schreibt Ungleichheitsforscherin Martyna Linartas, «dass der Überreichtum nur durch Ausbeutung von Mensch und Natur möglich ist; dass Prekarität und Klimakrise einerseits und Überreichtum andererseits zwei Seiten derselben Medaille sind».

Aber auch Demokratien, Umwelt und Gesellschaft leiden. «Ungleichheit ist der Hauptfaktor für Kriege», sagt Soziologe Mäder, der dazu 2012 ein Buch mit dem Titel «Soziale Ungleichheit und Konflikte» herausgegeben hat. Dass Ungleichheit gesundheitliche und soziale Probleme verursacht, ist schliesslich seit der empirischen Analyse der Gesundheitswissenschaftlerinnen Kate Pickett und Richard Wilkinson bekannt.

Warum funktioniert «trickle down» nicht? Hauptsächlich, weil die durch Steuersenkungen erzielten zusätzlichen Gewinne nicht reinvestiert, sondern eingestrichen wurden. Zur Erklärung: Selbst wenn Reiche ihr Geld in Wertpapieren anlegen und vermehren, steigert dies das Bruttoinlandprodukt um keinen Rappen – schliesslich wechseln Aktien beim Handel nur Hände, ohne dass Wert geschaffen wird. Würde dieses Geld in neue Firmen investiert oder zu einem Grossteil verkonsumiert, würden damit Umsätze geschaffen und es könnten Löhne, Sozialabgaben oder Renten bezahlt werden. Dasselbe gilt natürlich, wenn das Geld via Steuern beim Staat landet: In diesem Fall kann es über den demokratischen Prozess für die Allgemeinheit eingesetzt werden.

Die 300 Reichsten in der Schweiz haben gemäss der Zeitschrift Bilanz ein Vermögen von 833,5 Milliarden Franken angehäuft. Das ist rund zehnmal so viel, wie der Bund pro Jahr ausgibt. Viele halten hierzulande selbst solch exorbitante Vermögen für Privatsache. Auch wenn sie nie an Bord einer Superjacht stehen werden.

In unserer neuen Serie blicken wir hinter unterschiedliche Mauern – bauliche, aber auch soziale oder symbolische.

Teil 1: Häusliche Gewalt, Surprise Nr. 594

Teil 2: Vorurteile und Feindbilder, Surprise Nr. 596

Teil 3: Massentierhaltung, Surprise Nr. 598

Teil 4: Asylunterkünfte, Surprise Nr. 601

Teil 5: Museumsmauern, Surprise Nr. 608

Am 30. November stimmt die Schweiz über die Zukunftsinitiative der Juso ab. Diese verlangt eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften und Schenkungen von mehr als 50 Millionen Franken an die Nachkommen. Die Steuer würde zur Bekämpfung der Klimaerwärmung eingesetzt und fällig auf den Betrag, der 50 Millionen Franken übersteigt.

Der Abstimmungskampf ist längst lanciert. Hauptsächlich wird darüber gestritten, ob die Initiative wirtschaftlich Sinn macht: Wie viele Superreiche würden wegen der hohen Steuer das Land verlassen? Wie stehen diese Ausfälle den potenziellen Einnahmen gegenüber? Und könnte man sie mit einer sofort eingeführten Wegzugsteuer von der Flucht abhalten?

Eine Untersuchung von Marius Brülhart von der Universität Lausanne gelangt zum Schluss, dass zwischen 50 und 75 Prozent der Betroffenen wegziehen würden.

Der Volkswirtschaftsprofessor plädiert darum für eine moderatere Steuer von vielleicht 10 oder 20 Prozent. Trotzdem wären die finanziellen Folgen der Initiative verkraftbar. Brülhart rechnet mit einem Betrag von minus 700 Millionen bis plus 300 Millionen Franken – es liefe also praktisch auf ein Nullsummenspiel hinaus. Die deutsche Ungleichheitsforscherin Martyna Linartas macht in ihrem Buch «Unverdiente Ungleichheit» einen Vorschlag für eine gerechte Erbschaftssteuer: Für am realistischsten und praktikabelsten hält sie es, die Erbschaften als Einkommen zu versteuern. So würde man Erbschaften als das behandeln, was sie wirklich sind: «ein unverdientes, neues Einkommen». Und weiter: «Je einfacher eine Steuer gestrickt ist, desto weniger Schlupflöcher entstehen.» Auch eine Deckelung des Erbes oder eine Nachlasssteuer hält sie für diskussionswürdig. EBA

Film In der Schweiz wurden hunderttausende Kinder und Erwachsene willkürlich Opfer von fürsorgerischer Gewalt, Ausbeutung und Zwang. Der Film «Nebelkinder» begleitet Betroffene und Nachkommen beim Erforschen ihrer Geschichte.

Susanne Mackintosh besucht ihre Mutter Evelyn Heidi Albrecht in einem Altersheim. Beide leben heute in Deutschland, die Mutter ist 1937 im Kanton Bern zur Welt gekommen und aufgewachsen. Viel mehr wusste die Tochter lange Zeit nicht. Sie sagt zu ihr: «Als Kind dachte ich immer, die Schweiz sei Schokolade und Heidi. Und du hättest den Heidi-Traum in Schokolade gelebt.» Die Mutter daraufhin, kühl: «Ich heisse zwar Heidi, aber das war auch alles.»

Der 1943 geborene Bernhard Rothenbühler beugt sich zuhause über einen Ordner und hält bei einem Blatt inne, das seine Fremdplatzierungen auflistet: «Familie Hofmann», «Säuglings- und Mütterheim Bern», Familie Thomi, Familie Ebel, Kinderheim Goldiwil, Kinderheim Oppligen, Jugendheim Basel, Knabenerziehungsheim Brünnen. «Meine Mutter war zwanzig, als sie mich unehelich gebar. So wie sie sagte, wollte der leibliche Vater sie heiraten, aber das kam nicht zustande. Wenn man relativ arm war, musste man schauen.»

TEXT ESTHER BANZ

Hans Jungo sitzt mit seiner Frau und der Tochter Ursula Bühlmann an einem Tisch im Stadtarchiv Bern. Zwischen ihnen liegen dicke Ordner, aufgeschlagen. Er lebte die erste Zeit bei den Grosseltern. Doch dann starben diese kurz nacheinander, «da hat die Seuche angefangen.» Sie habe lange nicht gewusst, dass ihr Vater ein Verdingbub war, sagt die Tochter.

Endlich Worte für das Erlebte Im Film «Nebelkinder» begeben sich ehemalige Heim- und Verdingkinder und ihre Nachkommen auf eine Reise in die eigene Familiengeschichte, in eine geraubte Kindheit und Jugend. Und zueinander.

Die Betroffenen, die nach ihrer Geburt oder im späteren Kindesalter auf Anordnung von Behördenvertreter*innen willkürlich administrativ versorgt respektive fremdplatziert und zur Kinderarbeit gezwungen wurden, die jahrelang Gewalt, Fremdbestimmung und Erniedrigung ausgesetzt waren, forschen in Akten und

finden – auf je eigene Weise – Worte für Erlebtes, über das sie zuvor nicht sprechen konnten.

Die Schweizer Filmemacherin Corinne Kuenzli beginnt die gemeinsame Reise 2014. Es ist das Jahr, in dem Guido Fluri die Volksinitiative «Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen» lanciert hat; sie bewirkte, dass der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeitete. Das Bundesgesetz, das einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer vorsieht sowie die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Unterstützung bei der Erforschung der eigenen Geschichte regelt, trat 2017 in Kraft. Seither haben Betroffene das Recht auf einen einfachen und kostenlosen Zugang zu den sie betreffenden Akten (nach ihrem Tod geht dieses Recht auf die Angehörigen über). Die kantonalen sowie weitere Archive unterstützen sie bei der Suche.

Corinne Kuenzli wusste seit ihrer Jugend, dass auch ihr Grossvater ein unehe-

liches Kind war und nicht bei seiner Mutter aufwachsen konnte. Sie begann sich für Verdingkinder und Fremdplatzierungen zu interessieren und erfuhr, dass im Archiv der Stadt Bern ein aussergewöhnlicher Aktenbestand der Fürsorgedirektion aus der Zeit zwischen 1920 bis 1960 vorhanden ist, rund 30 000 Dossiers. Die Frage, was vom Alltag dereinst in Erinnerung bleiben wird, «von all dem Stress und den Geldsorgen ganz vieler normaler Menschen», trieb sie damals um, auch aufgrund ihrer eigenen einst schwierigen Situation. Sie führte Gespräche mit Betroffenen und bat eine Historikerin, die im Stadtarchiv arbeitete, forschende Nachkommen auf sie aufmerksam zu machen.

Mehrere meldeten sich, unter ihnen Sabine Mackintosh. Corinne Kuenzli begleitete sie fortan immer wieder zu Besuchen bei der Mutter. Auch bei Bernhard Rothenbühler sitzt die Filmemacherin dabei, als der introvertierte, sanfte Grauhaarige seinem Sohn erzählt, was er all die Jahre nicht sagen konnte.

Die Betroffenen im Film lebten bis ins hohe Alter mit einer Scham, weil das Unrecht ihr ganzes bisheriges Leben lang noch keinen Namen gehabt hatte und die Gesellschaft kein Bewusstsein dafür. Ihre heute erwachsenen Kinder wunderten sich manchmal und litten oft – ohne zu wissen, dass ihre Eltern und teils schon die Grosseltern Opfer behördlicher Willkür gewesen waren. Und dass sie mit dem wenigen Geld,

das sie verdienten, sogar noch die Zwangsunterbringung der Kinder finanzieren mussten.

Zeitgleich mit dem Film erscheint von der Protagonistin Sabine Mackintosh das Buch «Die Last der Vergangenheit. Wie ich mich auf die Suche nach meiner Familie begab». Im Nachwort schreibt Kuenzli auch vom Entstehungsprozess des Filmes. Vieles, was Betroffene ihr erzählten, habe sie erschüttert, manche Geschichten zu sehr, als dass sie sie im Film hätte wiedergeben können. Eine erwähnt sie: wie ein sechsjähriges Pflegekind unter der Androhung von schrecklichen Strafen dazu gezwungen worden sei, «die überzähligen kleinen Kätzchen auf dem Hof zu ertränken». Kuenzli schreibt: «Ich habe den Eindruck, dass auch die Geschichtsschreibung nicht recht mit diesen Abgründen zügelloser Grausamkeit umgehen kann.»

Wissen und Erzählen schafft Boden Mit dem Verbinden von Vergangenheit und Gegenwart während des Schneidens arbeitete Corinne Kuenzli die Wechselwirkungen zwischen Einzelbiografien und der Gesellschaft in einem längeren Zeitraum heraus. Dabei begriff sie, «dass die schrecklichen Kindergeschichten die logische Konsequenz einer autoritären patriarchalen Ordnung sind». Zeitgleich musste sie zusehen, wie rundum autoritäre Kräfte wieder die Macht übernehmen und auch nicht davor zurückschrecken,

Bernhard Rothenbühler (unten) wurde seiner Mutter weggenommen.

Sein Sohn wusste lange nichts davon. Auch Evelyn Heidi Albrecht (rechts mit Tochter Susanne Mackintosh) war administrativ versorgt.

Kinder systematisch von ihren Familien zu trennen und zu inhaftieren – so etwa in den USA.

Warum es auch in diesen Zeiten richtig und wichtig ist, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen, zeigt der Film «Nebelkinder» auf leise und beeindruckende Weise: Wissen und Verstehen ermöglichen Emanzipation, Erleichterung, Versöhnung und Aufbruch. Die Filmemacherin, die sich seit Jahren mit dem lebensgeschichtlichen Forschen und Erzählen auseinandersetzt, sagt: «Wir sind ja eigentlich alle ‹viele› und ändern uns im Laufe des Lebens. Um eine ‹Identität› zu entwickeln, müssen wir eine Geschichte über uns erzählen können, in der die ‹vielen› sich ändernden ‹Ich› zusammenfinden. Das Erzählen ist der Versuch, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und ihm einen Sinn zu geben. Deshalb hat mehr Boden unter den Füssen, wer seine Geschichte erzählen kann.» Und auch auf die Gesellschaft bezogen: «Indem wir unsere Geschichte kennen und erzählen, erschaffen wir die Möglichkeit, dass wir sie nicht wiederholen.»

Mit ihrem berührenden Film verbindet Corinne Kuenzli die Hoffnung, dass mehr Betroffene sich trauen werden, ihre Geschichte zu erzählen.

«Nebelkinder». Dokumentarfilm von Corinne Kuenzli. Ab 23. Oktober im Kino. www.nebelkinder.ch

BILD: ZVG

Sabine Mackintosh: «Die Last der Vergangenheit.» mit einem Nachwort von Corinne Kuenzli. Essais agités, Chapbook #16

Podcast Ohne Saat g ut könnten Menschen nicht überleben. Doch der Zugang dazu ist bedroht und neue Wege sind gefragt, sagt Alexandra Baumgartner, Initiantin der Audio-Dokumentation «Seed Carriers».

INTERVIEW CHRISTOPH KELLER

Alexandra Baumgartner, Sie haben zusammen mit zwei Kolleginnen «Seed Carriers» produziert und als dreiteiligen Podcast veröffentlicht. Woher kam das Interesse für das Saatgut als Thema einer künstlerischen Auseinandersetzung?

Alexandra Baumgartner: Jede von uns kam aus einer anderen Perspektive darauf. Mir wurde über eine fotografische Arbeit klar, wie wichtig Saat und Saatgut für unser Überleben ist – ich habe Menschen kennengelernt, die sich dafür engagieren, Sorten zu schützen. Unsere Co-Autorin Kim Schelbert hat sich der Frage mit einem politischen Blick genähert. Sie hat sich dafür interessiert, wie die Agrarkonzerne ihre Macht ausnützen. Anna Froelicher wiederum hat während der Coronapandemie auf einem Biohof gearbeitet, da waren Samen und Saatgut natürlich präsent. Sie hat dort Menschen getroffen, die kaum je gehört werden, die aber für die Wahrung der Biodiversität wichtige Arbeit leisten.

Warum haben Sie Ihr Projekt als Audiostück umgesetzt? Uns hat interessiert, wie etwas hörbar gemacht werden kann, das eigentlich nicht klingt. Wie kann man einerseits zeigen, wie gefährdet der Saatgutsektor ist, und anderseits, welche innovativen neuen Ansätze für die Konservierung und Weiterzüchtung von Saatgut existieren? Es war uns wichtig, die Neugier zu wecken bei den Menschen, ihnen zu sagen, hey, du kannst auch selber experimentieren mit Samen. Egal, ob in deinem Garten oder auf deinem Balkon.

Die drei Episoden sind sehr aufwendig gemacht. Gleichzeitig müssen sie ohne Bilder auskommen. Wir lieben Audio, wir lieben Musik und Soundscapes, deshalb haben wir viel investiert. Wir wissen, dass es nicht

«Seed Carriers» ist auf Spotify und den gängigen Streamingplattformen zu hören. Zum Kollektiv «Seed Carriers» gehören die multidisziplinäre Künstlerin Alexandra Baumgartner, die Fotografie, Sound und partizipative Formate miteinander verbindet, die Künstlerin, Regisseurin und Dramaturgin Anna Froelicher sowie die Journalistin Kim Schelbert, ehemalige Geschäftsleiterin bei Radio 3fach, seit 2023 in der Abteilung Umweltschutz der Stadt Luzern tätig.

wirtschaftlich ist, so viel Zeit damit zu verbringen. Aber wir haben versucht, mit diesem Projekt möglichst viele Aspekte transdisziplinär zu gestalten und ein Thema zu bearbeiten, das uns fasziniert. Wir denken auch, dass wir von Menschen hören müssen, die eine lebenswerte Welt schaffen und den Status quo herausfordern. Saatgut zu produzieren, ist visionär. Man denkt ja immerzu an die Zukunft. Und unsere Zukunft wird letztlich von den Anbauweisen und Ernährungssystemen bestimmt, die wir heute wählen.

In «Seed Carriers» probieren Sie neue Erzählweisen aus. Was hat Sie daran interessiert?

Ja, wir haben uns lange damit beschäftigt, welche Erzählstruktur angemessen ist für unsere Fragestellung. Wenn wir erzählen, wie Menschen auf traditionelle Art Samen züchten, dann hat das viel zu tun mit Traditionen, mit Teilen, auch mit oral tradiertem Wissen. Deshalb haben wir einen Zugang gewählt, der einerseits mit herkömmlichen Erzählmustern bricht, andererseits wollten wir auch einen feministischen Ansatz einbringen. Dabei war die «Carrier bag theory of fiction» von Ursula K. Le Guin eine wichtige Quelle der Inspiration. Sie plädiert dafür, dass wir wegkommen von diesen Heldenerzählungen, von dieser männlichen Perspektive des Jägers.

Es ging also auch ums Sammeln von Geschichten?

Ganz sicher, deshalb taucht in den Episoden immer wieder eine fiktive Figur auf. Manchmal ist sie ein Plastikbecher, manchmal ist es ein Beutel, manchmal eine Tüte. Als Gefäss sammelt und konserviert sie die Geschichten, transportiert sie, bringt sie weiter.

Gleichzeitig mussten Sie auch wissenschaftliche Fakten vermitteln. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir haben darüber viel diskutiert, das war ein langer Prozess, auch beim Schnitt. Wir haben bei allen Expert*innen versucht, genau hinzuhören und dann zu klären, welche Informationen nun wirklich wichtig sind, ohne dass wir die Komplexität des Themas allzu sehr herunterbrechen.

Die Frage, wer Saatgut besitzt, ist ein politisches Thema. Dies zu betonen, ist Ihnen wichtig. Weshalb?

Weil wir verstehen müssen, dass jede Tasse Kaffee, die wir trinken, jedes Brot, das wir essen, dass alles von diesen kleinen, unscheinbaren Samen abhängt. Deshalb

spielen hier so viele Interessen mit hinein. Beim Saatgut kontrollieren heute noch vier grosse Agrochemiekonzerne bis zu siebzig Prozent des Marktes. Das ist eine krasse Machtkonzentration. Daneben gibt es aber auch Strukturen und Menschen, die sich bemühen, Saatgut als ein gemeinschaftliches Gut zu bewahren. Dabei kämpfen sie auch um die Bewahrung der Biodiversität. Je kleiner diese ist, desto weniger sind wir für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet, vor allem für die Klimakrise.

Um das aufzuzeigen, nehmen Sie uns mit auf einen Hof in Ungarn. Warum Ungarn?

Wir haben «Magház», das ungarische Netzwerk von Saatguterhalter*innen und Landwirt*innen, bei einer Recherchereise kennengelernt. Der Landwirt József Hegyesi ist Teil dieses Netzwerks. Uns war es wichtig, auch internationale Netzwerke vorzustellen, gerade auch etwas abseits vom Zentrum Europas. Die Arbeit von József Hegyesi fasziniert uns, weil bei «Magház» alles dezentral organisiert ist und dort unterschiedlichste Menschen zusammenkommen: Gärtner*innen, Kleinbäuer*innen, grössere Betriebe. Sie züchten Saatgut, tauschen, geben es weiter, und sie tun das unentgeltlich.

Die PodcastMacherinnen nehmen uns nach Ungarn mit, wo Gärtner*innen und Bäuer*innen Saatgut züchten, tauschen und unentgeltlich weitergeben – für die Bewahrung der Biodiversität.

Wichtig sind auch Saatgutbanken, die Sie besucht haben. Diese Saatgutbanken sind hochtechnologische Orte. Sie arbeiten, anders als Konzerne, in der Öffentlichkeit. Ihr Auftrag ist es, die genetische Vielfalt der Pflanzen eines Landes zu bewahren. Sie bedienen sowohl die Industrie wie auch die Landwirtschaft. Sie haben auch eine wichtige Funktion als Absicherung. Wenn zum Beispiel eine Krankheit auftritt bei einer Kultur, dann können Züchter*innen auf andere, gesunde Sorten zurückgreifen. Aber Saatgutbanken haben keinen Einfluss darauf, welche Sorten in der Landwirtschaft verwendet werden. Das ist ein Problem: In den Kühlschränken der Saatgutbanken lagern tausende Sorten, aber angebaut werden nur die wenigen, die für die hoch industrialisierte Landwirtschaft entwickelt wurden und besonders ertragreich sind. Damit ist der Biodiversität nicht gedient.

Sie zeigen auch auf, dass was wir anbauen und essen das Ergebnis eines langen Selektionsverfahrens ist. Viele tausend kleine Schritte haben zur Karotte geführt. Ein Prozess, der von Natur und Kultur gleichermassen geprägt ist. Da waren Menschen, die satt werden wollten und die Vorlieben für bestimmte Geschmäcker, Farben und Formen hatten. Bei der Auslese haben aber auch Tiere, Wetterbedingungen oder eine bestimmte Bodenbeschaffenheit mitgemischt. Mit «Seed Carriers» versuchen wir, diese Domestizierungsprozesse erfahrbar zu machen.

Dieser Text erschien erstmals im null41 Kulturmagazin.

Zürich

«Der Blick von der Strasse», Lesungen «Zürich liest», Mi, 22. Okt., 19 Uhr und So, 26. Okt, 16 Uhr. Eintritt frei, beschränkte Platzzahl, Reservation auf flurina.scheidegger@surprise.ngo zuerich-liest.ch

Die Wanderung auf den Uetliberg löst bei Hans Rhyner einen Gedankenstrom aus. Ein Laubbläser führt nicht nur zur Kritik an der Vernichtung der Biodiversität, sondern auch mitten hinein in Michael Hofers biografische Vergangenheit. Und «Bist du nun Halima?!» fragt Seynab Ali Isses Schwester verwundert am Telefon, als sie hört, dass ihre Schwester bei anderen putzen geht: Denn Halima war die Reinigungsfrau in ihrem wohlhabenden Elternhaus in Somalia – bevor sie alle aus dem Land flüchten mussten. Es sind Geschichten aus den Verkäufer*innen-Kolumnen, die regelmässig in unserem Heft erscheinen. Geschrieben werden sie in der Textwerkstatt: Hier werden Ideen ausgetauscht und Feedbackrunden gemacht, es werden gemeinsam Texte vorgelesen und Themen herausgearbeitet – begleitet von der Redaktion und der Sozialen Arbeit von Surprise und vom Autor Ralf Schlatter. So entstehen persönliche Texte, die auch soziale Realitäten miterzählen: Sucht oder Behinderung, Ausgrenzung und Rassismus. Es sind Miniaturen aus dem Alltag von Menschen, die mit so manchen Problemen zu kämpfen haben. Gleichzeitig sind sie selber beim Surprise-Verkauf auf ständigem Beobachtungsposten und beschreiben mit feinem Gespür und Humor ihre Sicht auf unsere Leistungsgesellschaft. Am Buchfestival «Zürich liest» tragen sie die Texte vor: Karin Pacozzi, Nicolas Gabriel, Seynab Ali Isse, Hans Rhyner, Michael Hofer, Heini Hassler, begleitet von Ralf Schlatter und Musiker Michael Wernli. Unser Kollege Urs Habegger ist übrigens auch Teil der Textwerkstatt, hat mit seinem Buch «Am Rande mittendrin» aber seinen eigenen Auftritt am «Zürich liest»: So, 26. Okt., 20 Uhr im Café Zähringer, Eintritt frei. Die gute Nachricht: Es würde Ihnen am Sonntag sogar für beide Ortstermine reichen. DIF

Bern/ Zürich «Erinnern für die Zukunft. Jenische, Sinti*zze und Rom*nja», Do, 23. Okt., 18.30 Uhr, Polit-Forum Bern, Marktgasse 67, Bern (und Livestream online) und Mi, 29. Okt., 19.30 Uhr, Maxim Theater, Ernastrasse 20, Zürich. Mit Kollekte. polit-forum-bern.ch maximtheater.ch

Der Bundesrat hat im Februar 2025 anerkannt, dass an Jenischen und Sinti*zze in der Schweiz im 20.

meinschaften aus? Wer wollen sie heute sein? Und welche Rolle spielen das Erinnern und Erzählen dabei? Im Polit-Forum Bern sind auf der Bühne: Mo Diener (Performancekünstlerin und Autorin, Kuratorin von Roma Jam Session art Kollektiv-Archive), Christian Mehr (Jenisch-Roma-Musiker, politisch aktiv für jenische-sinthi-roma Kultur, Beirat Radgenossenschaft der Landstrasse, porträtiert im Buch «Die Geschichte von Christian und Mariella Mehr») und Jakub Winter, Sinto-Mann aus Bern. SRF-Redaktorin Isabel Pfaff moderiert. Im Maxim Theater sind Mo Diener und Christian Mehr ebenfalls anwesend, dazu Schauspieler, Regisseur und Autor Nebojša Marković, Religionswissenschaftlerin Carla Hagen und Schauspielerin und Performerin Milena Petrovic. Das Thema «Erinnern für die Zukunft. Jenische, Sinti*zze und Rom*nja» greift auch die Schwerpunktausgabe der Redaktion Neue Wege auf, Bestellung Einzelheft auf neuewege.ch. DIF

Basel/Sursee

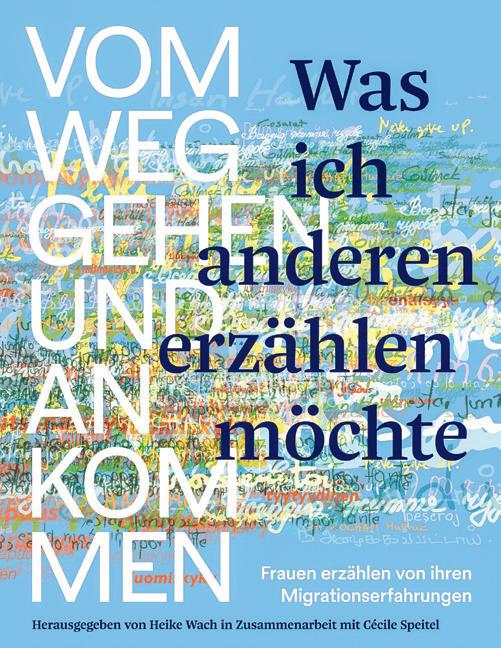

«Was ich anderen erzählen möchte: Vom Weggehen und Ankommen», Lesungen/Diskussion, Mo, 27. Okt., 19 Uhr, GGG Stadtbibliothek, Schmiedenhof 10; Do, 18. Dez., 19 Uhr, Bellevue – Ort für Fotografie, Breisacherstrasse 50; Do, 26. März, Buchhandlung Untertor, Sursee. fluechtlingstage-regionbasel.ch progender.ch/buch

Die Idee entstand aus Heike Wachs Arbeit und Projekt Café International, Ort der Begegnung für Frauen aus aller Welt, in Muttenz.

Nun hat sie zusammen mit Cécile Speitel das Buch «Was ich anderen erzählen möchte: Vom Weggehen und Ankommen» herausgegeben. Es enthält Porträts von neun Frauen, die von ihren Migrationserfahrungen, der Migrationspolitik und ihrem Leben in der Schweiz erzählen. Im zweiten Teil geben Expertinnen Einblicke in Bereiche, die für das Ankommen und die soziale Teilhabe in der Schweiz von zentraler Bedeutung sind: Es geht darum, wie sichere Orte und berufliche Integration geschaffen werden können, auch mit Blick auf Ressourcen, politische Mitbestimmung und Solidarität. Die Buch-

vorstellung mit anschliessender Diskussion bildet den Auftakt der Flüchtlingstage in der GGG Bibliothek Schmiedenhof. Limitierte Platzzahl, Tickets online über eventfrog.ch oder in der Bibliothek. Eine weitere Lesung gibt es im Dezember im Rahmen der Fotoausstellung «Spuren der Flucht» unseres Redaktionskollegen Klaus Petrus im BelleVue – Ort der Fotografie. Das Buch ist im Handel erhältlich oder online bestellbar, siehe Link. DIF

Jahrhundert Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind. Jenische, Sinti*zze und Rom*nja sind Teil der schweizerischen und der europäischen Gesellschaft, doch bis heute ist ihre Geschichte von Ausgrenzung geprägt. Die Frage bleibt: Wie schaffen wir eine gesellschaftliche Zukunft, in der Bilder und Erzählungen von bisher ausgeschlossenen Gruppen Platz finden? An zwei Veranstaltungen in Bern und Zürich diskutieren Vertreter*innen ihrer Communities: Was macht die Geschichte von Diskriminierung, die Würde und den Widerstandswillen ihrer Ge-

Tour de Suisse

Surprise-Standorte: Effi-Märt

Einwohner*innen: 17 811

Sozialhilfequote in Prozent: 3,3

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 29,3

Planetenweg Effretikon: Ein Lehrpfad vom Bahnhof bis Schloss Kyburg, wo einem anhand eines verkleinerten Modells das Sonnensystem erklärt wird.

«S’Beschte chunt wo da!» verspricht das Werbeplakat. Gemeint ist aber nicht die Gemeinde, sondern das Land, wo der einheimische, zu Saft verarbeitete Apfel wächst. Tatsächlich ist das Most-Indien genannte Anbaugebiet nicht allzu fern. Im Grossverteiler hingegen liegen griechische Trauben, türkische Feigen und italienische Pflaumen zuvorderst. Immerhin sind die Himbeeren von hier. Ein kleiner Hund wartet, wie es scheint, wenig zuversichtlich auf die Rückkehr der Besitzerin. Neben Grossverteiler und Discounter gibt es unter anderem einen unabhängigen Lebensmittelhändler, Goldschmuck, Damenmode und Handyreparaturen. Das Zentrum ist in einer Reihe roter Klinkergebäude untergebracht, die Ladenpassage mündet auf den autofreien Marktplatz. Darauf sind

die entsprechenden Stände aufgebaut, sie sind aber nicht in Betrieb. Ein Wegweiser zeigt Orte an wie das 182 km entfernte Großbottwar in Deutschland oder das 763 km entfernte Orlová in Tschechien. Vermutlich handelt es sich dabei weniger um beliebte Reisedestinationen als um Partnergemeinden. Bei der Wertstoffsammelstelle die nächste Apfelwerbung : «Heimat zum Reinbeissen». Vom daneben liegenden Veloständer her wehen Husten und Marihuana-Duft über den Platz. Heimat zum Reinpfeifen.

Auf der anderen Seite des Platzes stehen bunte Sitzmöbel unter einem Schirm, davor eine Hinweistafel und eine Sammelstelle für Zigarettenkippen, woraus sich schliessen lässt, dass es sich um die Tabakrauchzone handelt.

Jugendhaus und Altersheim stehen gleich nebeneinander, ersteres beherbergt einen Repair Shop, letzteres das Restaurant Pura Vida, was wiederum zu den angekündigten Kulturwochen passt, die unter dem Motto «Semanas Latinas» stehen. Wer die Kulturwochen verpasst hat, kann das Kulturangebot im Stadthaussaal nutzen, Lesungen, Kino und Comedy, wobei Crime einen Schwerpunkt bildet.

Effretikon gehört zur Stadt Illnau-Effretikon, deren Stadtbibliothek hier in einem modernen Gebäude untergebracht ist. Eine elektronische Anzeigentafel informiert über die Aktivitäten der Behörden, davor erstreckt sich ein langer Brunnen, zurzeit jedoch ohne Wasser.

Auf der Plakatwand werden neben dem Herbstmärt, der die Anwesenheit der Marktstände erklärt, Piñata-Workshops, Reanimationskurse ankündigt, aber auch ein Einsatz im Naturschutzgebiet oder eine Führung durch einen Ortsteil von Illnau stehen an, sowie die Schlosswoche auf der nahen Kyburg, während der den Einwohner*innen der Stadt freier Eintritt gewährt wird.

Vor dem Polizeiposten befindet sich ein aus Holz geschnitzter Totempfahl, bestehend aus einer Bäuerin, die auf einem Bahnhofsvorstand steht, der seinerseits von einem Industriearbeiter getragen wird. Auch hier prangen zuoberst Wegweiser, sie zeigen zum Bahnhof oder nach Tagelswangen. Das Gebäude, in dem sich das Royal Dancing sowie das Christzentrum befinden, wird hingegen abgerissen.

Am selben Wochenende wie die RadWeltmeisterschaft in Kigali findet das Radcross Illnau statt, dessen Strecke vermutlich an heimischen Apfelbäumen vorbeiführt.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

FairSilk Social Enterprise, www.fairsilk.ch

Zehnder Arbeitssicherheit, Zürich

scherrer & partner GmbH, Basel

Madlen Blösch, Geld & so

Kaiser Software GmbH, Bern

Frauengemeinschaft Altenrhein

Gemeinnützige Frauen Aarau

Appius GmbH, Interims-Management Maya Recordings, Oberstammheim altra vista gmbh – Schulberatung

Allrounder-GMVL Tom Koch, Bern

Breite-Apotheke, Basel

AnyWeb AG, Zürich

Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung

Alternative Bank Schweiz AG movaplan GmbH, Baden

Fonds Heidi Fröhlich

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Stahel & Co. AG, Der Maler fürs Leben. ZH a energie ag, Schüpfen

Afondo Consulting, Adrian Hässig – Coach

Gemeinnützige Frauen Aarau

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau

Schweiz. Philanthropische Gesellschaft Schreinerei Beat Hübscher, Zürich

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Das Programm

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?

Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.