Von wegen Unglücksrabe

Krähen und Raben haben ein schlechtes Image. Woran liegt das? Und was sagt das über uns aus?

Seite 18 Bitte

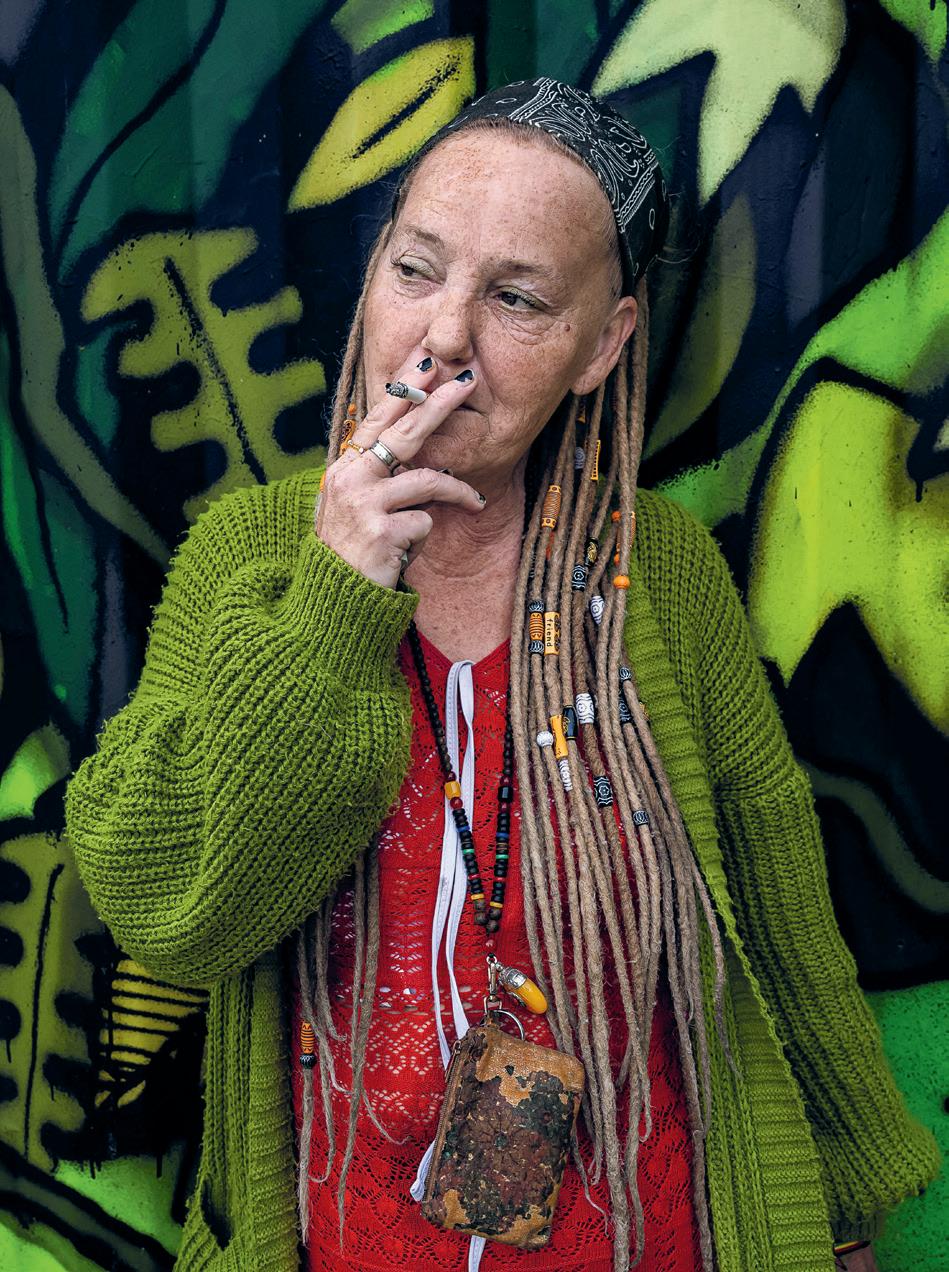

«Armut macht unsichtbar – Gewalt macht stumm»

Auf ihrem Sozialen Stadtrundgang durch Basel berichtet Danica Graf von ihrem Weg in die Armut durch Missbrauch und Gewalt – und welche Wege es aus der Gewaltspirale gibt.

Buchen Sie einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich.

Editorial

Fauna und Funga

Wenn mir eine Krähe je zu nahe kam, war sie mir unheimlich, ansonsten habe ich Krähen bisher nicht gross beachtet. Neuerdings bin ich fasziniert von ihnen. Die Forschung hat nämlich herausgefunden, dass diese Vögel bis zu 250 Rufe kennen, dass sie sogar regionale Dialekte «sprechen». Warum vom Wissen, das wir Menschen über diese Vögel haben, auch der Umgang mit ihnen abhängt, lesen Sie ab Seite 18.

Und weil der Herbst so schön sein kann, wechseln wir von der Fauna direkt zur Funga. Wenn unsere Autorin Giulia Bernardi als Kind zu Besuch bei ihrer Grossmutter war, nahm diese sie mit in den Wald. Dort suchten sie Steinpilze und Eierschwämme, daheim briet die Grossmutter diese zu einem leckeren Gericht. Wieso das Pilze sammeln für die Grossmutter Gemeinschaft, Verwurzelung und Trost bedeutete und was das mit ihrer Biografie als Saisonarbeiterin zu tun hat, erfahren Sie ab Seite 14.

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Trainieren gegen Demenz

5 Vor Gericht Gugus mithilfe der Polizei

6 Verkäufer*innenkolumne Schlafen

7 Die Sozialzahl Teilzeit als Risiko?

8 Asylverfahren Dolmetscher*innen zwischen den Fronten

14 Pilze Erinnerungen an die Grossmutter

Pilze sind über unterirdische Netzwerke miteinander verbunden, und ich würde sagen, wir Surprise-Menschen – Sie als Leser*in, alle Verkäufer*innen, die Redaktion – sind eigentlich auch nicht anders als Pilze. Sie und der Verkäufer, bei dem Sie diese Ausgabe gekauft haben, kennen sich, der Verkäufer und ich, wir kennen uns auch (das ist natürlich verkürzt, ich kenne nicht alle 500 Verkäufer*innen, aber meine Kolleg*innen in den Regionalstellen in Basel, Zürich, Bern und Aarau kennen sie).

Vielleicht haben Sie ja Lust, unser aller Netzwerk zu erweitern. Vielleicht lesen Sie die Recherche über die herausfordernde Arbeit der Übersetzer*innen bei den Asylanhörungen, ab Seite 8, und erzählen danach einer Freundin davon oder geben das Magazin weiter. Ich würde mich freuen.

LEA STUBER Redaktorin

18 Unterschätzt Die Raben und Krähen und wir

24 Kino Entlarvende Düsternis

26 Veranstaltungen

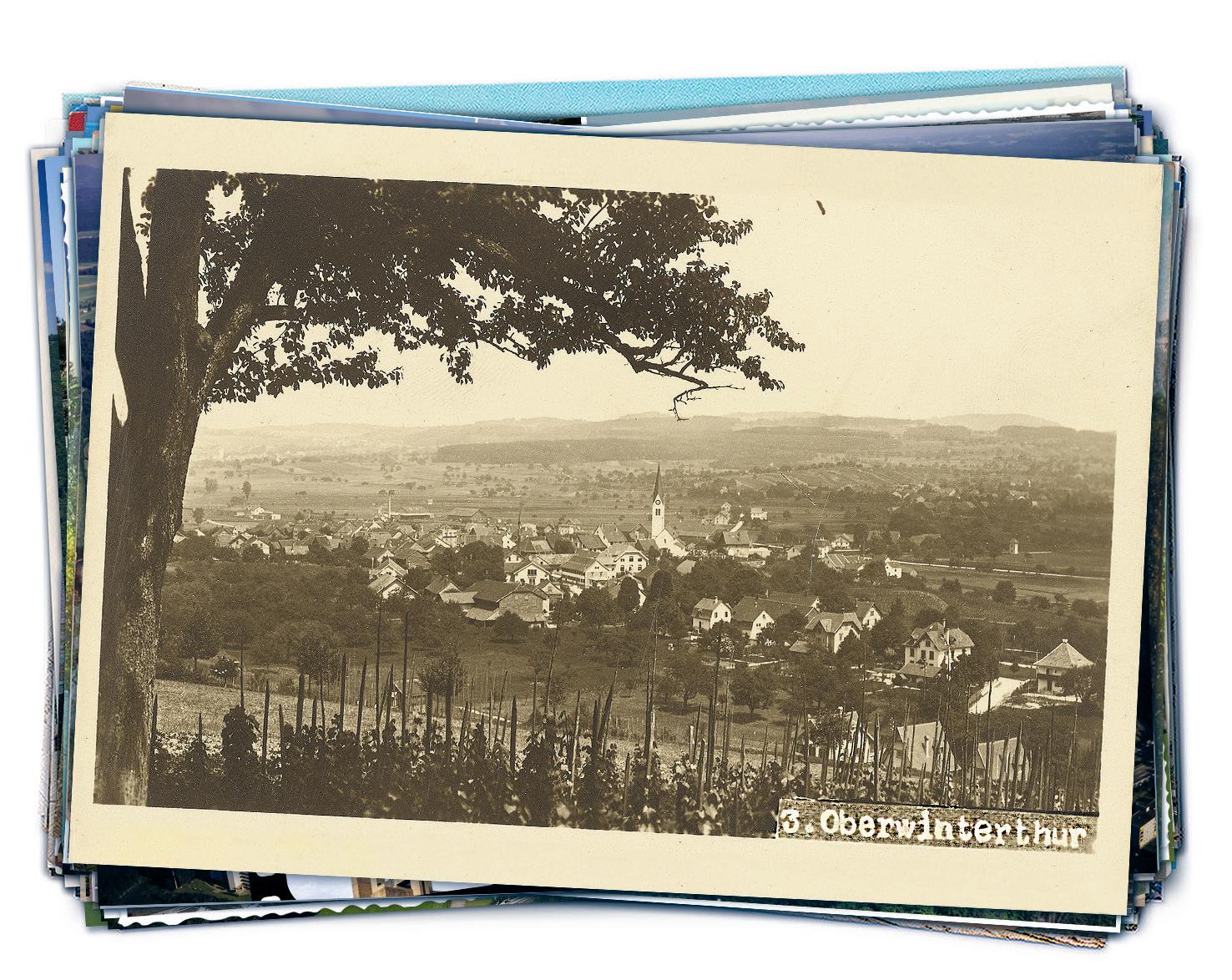

27 Tour de Suisse Pörtner in Oberwinterthur

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Internationales Verkäufer*innen-Porträt «Wir haben vielen die Augen geöffnet»

Auf g elesen

News aus den 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

9,7 %

sind aufgrund des eigenen Konsumverhaltens überschuldet.

15,6 %

durch Arbeitslosigkeit oder reduzierte Erwerbsarbeit.

9 % sind an einer Selbständigkeit gescheitert.

Rund jede*r

12.

Erwachsene ist in Deutschland von Überschuldung betroffen.

« SORDA erkundet die komplexe Verbindung zwischen der gehörlosen und der hörenden Welt. »

AB 6. NOVEMBER IM KINO

17,6 %

aller überschuldeten Menschen sind wegen einer Krankheit in Geldprobleme geraten.

9,1 %

wegen Scheidung oder Trennung.

10 %

sind Working Poor.

Deutschland wird intoleranter

Eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung und der Constructor University Bremen untersuchte die Akzeptanz gegenüber Vielfaltsparametern: Behinderungen, Geschlecht, Lebensalter, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, sozioökonomische Schwäche, Religion. Insgesamt sank die Akzeptanz im Vergleich mit der letzten Umfrage (2019) um fünf Prozent auf 63 Prozent. Besonders die Akzeptanz in Bezug auf ethnische Herkunft und Religion hat abgenommen. Die Forschenden sehen die anhaltenden wirtschafts- und weltpolitischen Krisen, die ein hohes Potenzial für gesellschaftliche Spaltung böten sowie Verlustängste und Protektionismus förderten, als primären Grund. Stärkung und Verteidigung von Demokratie und Grundrechten und ein entschiedenes Entgegentreten gegen jede Form der Diskriminierung sind laut der Studie nötig.

Entgegen aller Vorurteile

Während in Deutschland die Zahl der Menschen ohne deutschen Pass seit 2005 um 70 Prozent gestiegen ist, sank die Kriminalitätsrate im gleichen Zeitraum um rund 14 Prozent. Das zeigen Zahlen des Bundeskriminalamts. Gewaltkriminalität blieb nahezu konstant.

BODO, 10/25, BOCHUM/DORTMUND

Trainieren gegen Demenz

In der Schweiz leben laut Alzheimer Schweiz 161 100 Menschen mit einer Demenz. Bislang sind die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt. Nun zeigen zwei Studien der ETH: Eine Kombination aus Denkaufgaben und Bewegungsübungen, sogenannte Exergames, kann Patient*innen im Frühstadium einer Demenz helfen.

Das Team untersuchte rund 40 Menschen, die kognitiv leicht beeinträchtigt und im Schnitt 73 Jahre alt waren. Eine Gruppe trainierte während zwölf Wochen je fünf Mal für 25 Minuten zuhause, mit Bildschirm, Spielesoftware und einer Bodenplatte, die die Schritte misst. Die andere Gruppe setzte die übliche Therapie fort.

Den Trainierenden wurde eine Einkaufsliste gezeigt und danach Produkte. Mit einem Schritt nach links oder rechts mussten sie entscheiden, was auf der Liste war, was nicht. Hauptautor Patrick Manser sagt: «Aufgaben wie diese trainieren etwa die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und das räumliche Vorstellungsvermögen – Fähigkeiten, die sich bei Demenz verschlechtern.»

55 Prozent der Teilnehmenden zeigten in der ersten Studie klinisch relevante Verbesserungen der Gedächtnisleistung im Alltag, etwa beim Einkaufen oder in Gesprächen. In der zweiten Studie stellten die Forschenden mittels MRT-Aufnahmen ein Wachstum im Hippocampus fest. Dass bereits nach zwölf Wochen Training strukturelle Verbesserungen im Gehirn gemessen werden konnten, «beweise eindrücklich, dass das Gehirn plastisch ist –selbst bei Menschen mit ersten Anzeichen für Demenz», schreiben die Autor*innen. LEA

Vor Gericht

Gugus mithilfe der Polizei

Das Hausrecht ist in der Schweiz heilig. Deshalb rechnen Mieter*innen auch nicht damit, dass ihnen unangekündigt Leute in die Stube marschieren, selbst wenn es sich dabei um die Eigentümer*innen handelt. Genau das tat aber ein Geschwisterpaar im aargauischen Kulm. Sie habe schauen wollen, was in ihrer Liegenschaft so vor sich gehe, sagt die Schwester vor dem Obergericht. Der Mieter der betreffenden Gastroräumlichkeiten sei damals mit «mehreren 10 000 Franken» Mietzahlung im Rückstand gewesen, auf Telefonanrufe, Briefe und SMS habe er nicht mehr reagiert, irgendwann habe der Stromversorger in der Liegenschaft den Stromzähler plombiert. Trotzdem brannte offenbar regelmässig Licht in den Räumlichkeiten. Das machte die Geschwister neugierig.

Freispruch für die Polizisten, hatte die Staatsanwaltschaft überraschend Berufung eingelegt. Üblicherweise hält sich der Strafverfolgungsdrang gegen Polizist*innen ja in Grenzen.

Vor dem Obergericht verteidigten sich die beiden Polizisten – einer von ihnen ist inzwischen Immobilienmakler –, sie seien davon ausgegangen, dass die Besitzerfamilie einen Gesprächstermin mit dem Mieter gehabt habe. So habe es die Schwester am Telefon geschildert. In diesem Fall läge kein Hausfriedensbruch vor. Doch warum hat die Schwester überhaupt die Polizei hinzugebeten? «Ich hatte Angst», sagt sie, sichtlich aufgewühlt, bei der Zeugenbefragung. Dem damaligen Mieter habe sie alles zugetraut, «Selbstschussanlagen», einen «Folterkeller», «Drogenspritzen» oder dass er sie zwangsprostituieren und nach Rumänien entführen würde. Warum sie nicht den zivilrechtlichen Weg zur Mietausweisung beschritt, erklärte sie vor Gericht nicht.

An dieser Stelle berichten wir über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Anstatt die Neugier auf dem zivilrechtlichen Weg zu befriedigen, entschied sich die Schwester, zusammen mit zwei Polizisten der Regionalpolizei dem Mieter einen Besuch abzustatten. Vor Ort traf man allerdings nur dessen Sohn an. Der kontaktierte seinen Vater, jener stellte flugs einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs. Die Folge: Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg stellte Strafbefehle aus –gegen die Schwester, aber auch gegen die zwei Polizisten der Kantonspolizei Aargau. Weil die beiden Polizisten den Strafbefehl nicht akzeptierten, musste sich zuerst das Bezirksgericht Kulm und anschliessend das Obergericht Aargau über den Fall beugen. Gegen das Urteil der ersten Instanz, einen

Das Dreiergremium spricht die beiden Beschuldigten nach einer kurzen Urteilsberatung frei. Zwar hätten die beiden Polizisten in objektiver Hinsicht tatsächlich einen Hausfriedensbruch begangen. Weil sie aber irrtümlicherweise davon ausgegangen waren, dass ein Termin zwischen der Vermieter- und der Mieterschaft bestünde, hätten sie sich nicht strafbar gemacht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Rechtskräftig verurteilt hingegen ist die Besitzerin, sie hatte den Strafbefehl akzeptiert.

WILLIAM STERN ist Gerichtsreporter in Zürich.

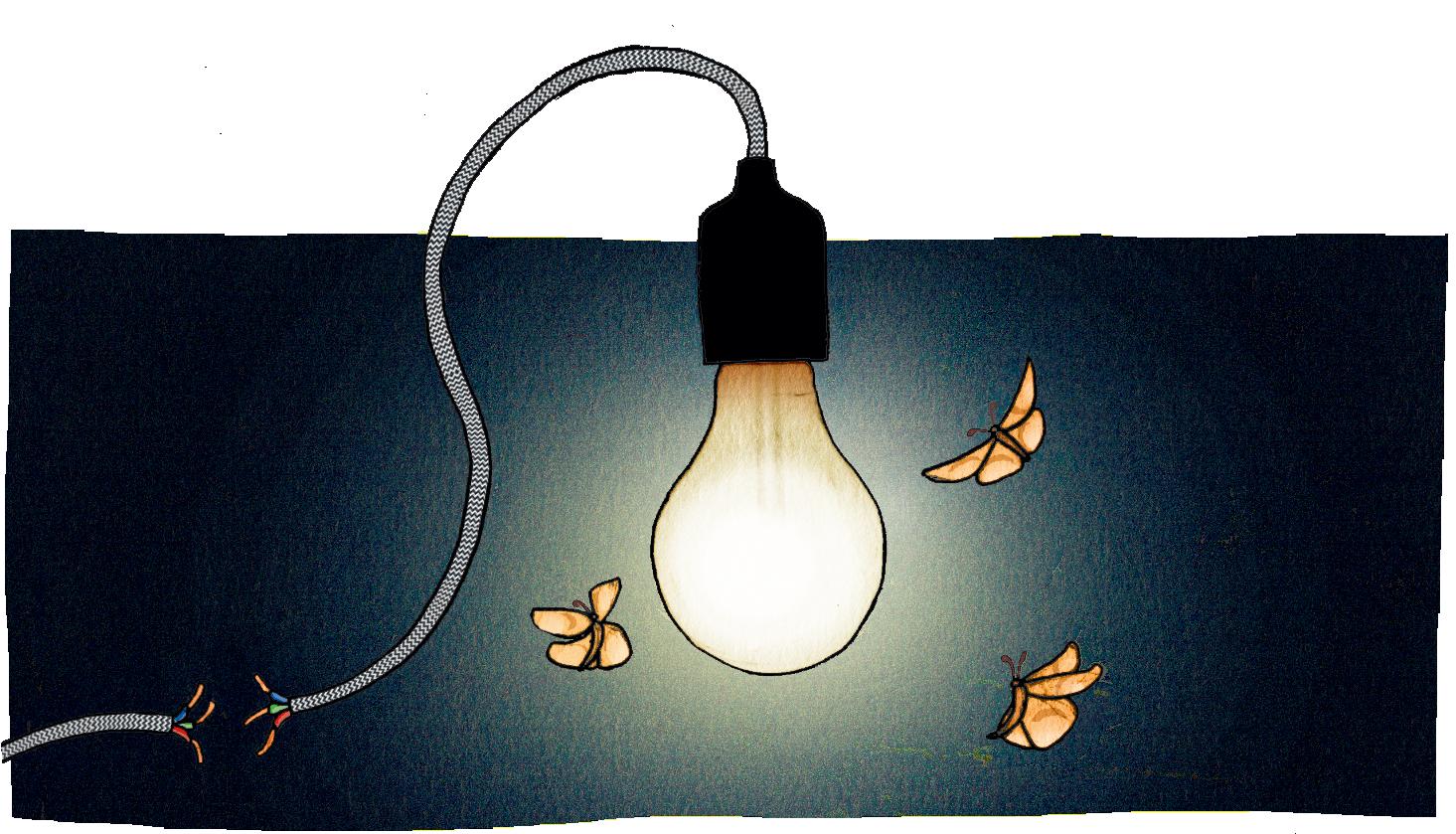

Verkäufer*innenkolumne

Schlafen

Es ist schon eine Weile her, dass in unserer Textwerkstatt die Idee aufkam, etwas zum Thema Schlafen zu schreiben. Jemand sagte: «Ach, so blöd, da weiss ich nur einen Satz dazu. Ich schlafe. Punkt und fertig.» Da dachte ich mir, wenn das bei mir nur auch so einfach wäre Mir fielen gleich mehrere Dinge dazu ein:

Die Angst vor dem Einschlafen, da es einem Kontrollverlust gleicht. Die Angst, dass wieder etwas Schlimmes passieren könnte, liess mich lange Zeit zwar auf dem Bett, jedoch nur im Sitzen schlafen.

Die Albträume. Einige gäben spannende oder gruslige Geschichten her.

Die Schlaflosigkeit. Wie man sich fühlt nach zwei oder drei schlaflosen Nächten, wenn der Boden anfängt zu schwanken und die Sicht schummrig wird.

Wie Schlafentzug auch als Foltermethode eingesetzt wird.

Und dann das Schlafwandeln. Es führte bei mir immer wieder zu schweren Unfällen.

Ich nahm mir also vor, über das Schlafen zu schreiben. Doch bevor ich am nächsten Tag etwas aufschreiben konnte, war ich in der Nacht bereits wieder unterwegs. Als ich in den Türrahmen meines Badezimmers lief, wachte ich halbwegs auf. So blöd, dachte ich benommen, ich schlafwandle wieder mal, und zwar in so einem Tempo, dass ich nicht nur die Tür meines Badezimmers verpasse, sondern in den Türrahmen knalle. Schon falle ich rückwärts auf meinen Hinterkopf. Ein Knall – und nun bin ich ganz wach. Ich taste nach hinten, spüre, wie alles nass und klebrig wird, nehme meine Hand vor meine Augen und sehe, dass sie voller Blut ist. Erst am Morgen gehe ich zum Arzt und kriege, wie so oft, eine Standpauke, dass ich zu spät gekommen sei.

Seit einiger Zeit schlafe ich nun viel besser. Das Schlafwandeln sowie die Albträume haben fast aufgehört. Das verdanke ich der anstrengenden Arbeit an all meinen Traumata. Oft dachte ich, es werde wohl nie besser. Doch gestern wurde mir plötzlich bewusst, dass ich mich fast wie ein neuer Mensch fühle. Die Arbeit an meiner PTBS, der Posttraumatischen Belastungsstörung, hat endlich Wirkung gezeigt.

KARIN PACOZZI, 59, verkauft Surprise zurzeit sporadisch. Sie hatte in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse, die sie ihr ganzes Leben lang beeinträchtigt haben. Nicht nur beim Schlafen, sondern in allen Bereichen des Alltags.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autor Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Die Sozialzahl

Teilzeit als Risiko?

Im 2. Quartal 2024 arbeiteten in der Schweiz 1,9 Millionen Personen Teilzeit. Dies entspricht einen Anteil von 40 Prozent an allen Erwerbstätigen. Im europäischen Vergleich gehört die Schweiz damit zu jenen Ländern mit den höchsten Teilzeitquoten. Knapp zwei Drittel arbeiten in einem Pensum zwischen 50 und weniger als 90 Prozent (Teilzeit I), ein Drittel mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 50 Prozent (Teilzeit II). In den 1990er-Jahren betrug die Teilzeitquote noch 25 Prozent, die Teilzeitarbeit hat also um rund die Hälfte zugenommen.

Die Wirtschaft reagiert nervös auf diese Entwicklung. Angesichts der demografischen Entwicklung fürchtet sie, dass sich der Fachkräftemangel weiter akzentuieren wird. Dies könnte die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland verstärken. Längerfristig könnte die Zunahme der Teilzeitarbeit auch zu einer ungenügenden Altersvorsorge führen und der Bezug von Ergänzungsleistungen zunehmen. Bürgerliche Kreise fordern, dass die Vollzeitarbeit wieder attraktiver werden solle, etwa mit einem steuerlichen Bonus in der Grössenordnung des Abzugs für Einzahlungen in die Säule 3a der Altersvorsorge (Stand 2025: 7258 Franken). Andere möchten höhere Abzüge für die Betreuung von Kindern in Kitas.

Hinter diesen Befürchtungen kann ein weiteres Motiv vermutet werden. Es geht die Angst um, dass das typisch schweizerische Arbeitsethos darunter leiden könnte und das Primat der Erwerbsarbeit als Ausdruck der Eigenverantwortung an Gehalt und Bedeutung verliert. Sind diese Ängste berechtigt?

Männer arbeiten besonders häufig in der Ausbildungsphase und im Übergang in die Rente Teilzeit. Damit finanzieren die einen ihr Studium, die anderen arbeiten immer mehr über das

Referenzalter hinaus. Dagegen ist kaum etwas einzuwenden. Frauen arbeiten sehr viel mehr in Teilzeitstellen als Männer. Dabei hat aber ihr Beschäftigungsgrad deutlich zugenommen. Immer häufiger arbeiten sie zu mehr als 50 Prozent, während die geringen Teilzeitpensen abgenommen haben, eine sehr erwünschte Entwicklung.

Der grösste Anteil an Teilzeitstellen findet sich im Dienstleistungssektor und in der Land- und Forstwirtschaft. Im industriellen und gewerblichen Sektor inklusive Bauwirtschaft sind vergleichsweise wenige Personen in Teilzeit angestellt.

Im Dienstleistungssektor wiederum sind vor allem staatliche und staatsnahe Branchen von Teilzeitarbeit geprägt. Die Teilzeitquote im Bildungsbereich beträgt fast 62 Prozent, im Gesundheits- und Sozialwesen 57 Prozent, in der öffentlichen Verwaltung 39 Prozent. Demgegenüber weisen wirtschaftliche Dienstleistungsbranchen wie Information und Kommunikation (gut 28 Prozent) und die Finanz- und Versicherungswirtschaft (23 Prozent) deutlich tiefere Teilzeitquoten aus.

Wenn sich also jemand über die Zunahme der Teilzeitarbeit Sorgen machen müsste, sind dies weniger die Wirtschaftsagenturen (wie der Arbeitgeberverband) als die Akteure in den Dienstleistungsbranchen des öffentlichen Sektors. Nur wäre es hier mit höheren Steuerabzügen kaum getan. Vielmehr braucht es im Bildungs-, Sozial- und insbesondere im Gesundheitswesen generell bessere Arbeitsbedingungen.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Die Asylanhörung

Die Anhörung zu den Asylgründen ist das Kernstück des Asylverfahrens. Die Asylsuchenden können ihre Fluchtgründe detailliert schildern und Beweismittel abgeben, dies dauert in der Regel zwischen einer und acht Stunden. Die Anhörung gilt als Grundlage für den Asylentscheid.

Das Gewicht des Wortes

Asylverfahren Für die Asylanhörung sind Dolmetscher*innen unverzichtbar. Dabei übersetzen sie nicht nur Worte, sondern auch zwischen Welten – und geraten nicht selten zwischen alle Fronten. Drei von ihnen erzählen.

TEXT DEMIAN CORNU FOTOS LUCAS ZIEGLER

«Die Dolmetscherin übersetzt meine Fragen und Ihre Antworten Wort für Wort, sie ist neutral und unparteiisch, sie stellt keine eigenen Fragen und hat keinen Einfluss auf den Asylentscheid.» Ein Satz wie dieser fällt zu Beginn jeder Asylanhörung. Er klingt nach Rechtsstaat, nach Präzision, nach Sicherheit – und bleibt doch in vielerlei Hinsicht Fiktion.

Als die Dolmetscherin Sara Z. im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) zu ihrer ersten Asylanhörung in Basel erschien, hatte niemand sie darauf vorbereitet. Hauptberuflich arbeitet sie in einem anderen Feld, sie dolmetscht nur gelegentlich – ein Zusatzjob, der ihr sinnvoll erscheint, sie aber schon bald an Grenzen brachte.

Der Raum, in dem die Anhörung stattfand, wirkte steril. Alle Anwesenden schienen ein wenig angespannt – als wüssten sie, dass jedes Wort Gewicht hat.

Sara Z., die eigentlich anders heisst (siehe Infobox S. 10), kannte weder den Ablauf noch ihre Rechte und Pflichten, das SEM hatte sie nicht darüber informiert. Die Befragung war inhaltlich komplex, gespickt mit juristischen und verwaltungssprachlichen Begriffen, die ihr in beiden Sprachen fremd waren. Sie hatte Glück: Der SEM-Befrager war auf das Herkunftsland des Asylsuchenden spezialisiert. Er erklärte Sara Z. einzelne sprachliche Formulierungen und stellte sie in einen Zusammenhang. Bei einer anderen befragenden Person wäre sie vermutlich überfordert gewesen, und das hätte Folgen für den Asylentscheid haben können. Erst später

wurde Sara Z. bewusst, dass der Verlauf einer Anhörung und damit die Zukunft des Asylsuchenden stark vom Fachwissen –und auch der Haltung – der SEM-Befrager*innen abhängen.

Kein Wasser, das Baby nicht stillen Wer dolmetscht, sitzt mittendrin – zwischen SEM-Befrager*innen, Asylsuchenden und Rechtsvertretungen. Die Hoheit im Raum liegt bei der befragenden Person des SEM: Sie bestimmt Ton, Ablauf, Tempo. Für Dolmetscher*innen bedeutet das auch, belastende und stressige Situationen auszuhalten – oder sich, wenn Grenzen überschritten werden, gegen problematisches Verhalten zu behaupten.

Einmal betrat der SEM-Befrager den Warteraum, ging auf Sara Z. zu und verlangte – ohne Begrüssung – ihre N-Nummer, jene Nummer, die Asylsuchende bei der Registrierung erhalten. Erst ein anderer Dolmetscher klärte den Irrtum auf, dass es sich bei Sara Z. um die Dolmetscherin handle. Eine Entschuldigung blieb aus. Im Anhörungszimmer untersagte derselbe Befrager dem Asylsuchenden, Sara Z. anzusehen – eine Anweisung, die er während der Anhörung mehrfach wiederholte. Sie hatte keinen erkennbaren Zweck, ausser zu zeigen, wer im Raum das Sagen hatte. Die Stimmung war angespannt.

Eine andere Szene hat sich Sara Z. besonders eingeprägt: Eine SEM-Befragerin wirkte unsicher und stellte dieselben Fragen immer wieder – ohne erkennbares Konzept. Als Sara Z. eine Formulierung übersetzen sollte, erhielt sie die Anweisung, sie solle «neutral, wertfrei und ohne eigene Meinung» übersetzen. Für Sara Z. ist das Teil ihres beruflichen Selbstverständnisses, die Belehrung irritierte sie. Als Sara Z. entgegnete, sie könne unter diesen Umständen nicht arbeiten, wurde sie

Ein heikles Thema

ignoriert. Die Befragung ging in ähnlichem Stil weiter – die Asylsuchende wie auch Sara Z. wurden immer wieder unterbrochen, die SEM-Befragerin runzelte die Stirn oder lachte in unpassenden Momenten laut heraus. Sara Z. wusste nicht, wie sie reagieren sollte.

Auch die Dolmetscherin Mina R. hat ähnliche Situationen erlebt. Sie erzählt von einem Asylsuchenden, der mit dem Rücken zur SEM-Befragerin platziert wurde.

In einer anderen Anhörung verweigerte der SEM-Befrager allen Beteiligten Wasser mit dem Hinweis: «Das hier ist kein Restaurant.» Besonders irritiert war Mina R. von einer Befragung mit einer stillenden Frau. Als diese nach zwei Stunden um eine Pause bat, wies die SEM-Befragerin sie mit den Worten «Stellen Sie sich nicht so an» zurecht.

Fälle wie diese sind womöglich keine Ausnahmen. Die zwei Dolmetscherinnen berichten unabhängig voneinander von ähnlichen Erlebnissen – und ziehen ein vergleichbares Fazit: Viele SEM-Befrager*innen hätten offenbar nie gelernt, mit Unsicherheit, kultureller Differenz und persönlichem Stress professionell umzugehen, oder dies im Laufe der Zeit verlernt. Das SEM weist diese Kritik zurück und verweist auf das Kompetenzprofil der Befrager*innen. Diese seien Hochschulabsolvent*innen, erfüllten die Anforderungen in Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz und würden vertieft in Anhörungstechnik ausgebildet. Auch der Umgang mit Stresssituationen sei Teil dieser Schulungen. Wie es im Anhörungszimmer zugeht, hängt stark von den beteiligten Personen ab – insbesondere von den Befrager*innen des SEM. Aus Sicht der drei Dolmetscher*innen ist dabei die Sozialkompetenz ebenso wichtig wie das fachliche Wissen. Und diese variiert stark.

Asylanhörungen beim Staatssekretariat für Migration (SEM) sind nicht öffentlich. Was hier gesprochen wird, bleibt vertraulich. Im Raum sitzen normalerweise fünf Menschen: die befragende Person vom SEM, jemand fürs Protokoll, die asylsuchende Person, ihre Rechtsvertretung – und die Person, die übersetzt. Über Dolmetscher*innen zu schreiben, heisst sich einem System zu nähern, das von Diskretion lebt. Die Namen der drei von uns befragten Dolmetscher*innen wurden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert. Auch auf die Nennung der von ihnen übersetzten Sprachen wurde verzichtet, um Rückschlüsse auf ihre Identität zu vermeiden. Zwei von ihnen dolmetschen Sprachen aus dem ostafrikanischen Raum, eine Sprachen aus Südasien.

Ali B., der dritte befragte Dolmetscher, sagt: Neue SEM-Befrager*innen würden sich oft so fest an vorbereitete oder übernommene Fragenfolgen klammern, dass sie auf Zwischentöne kaum eingehen können. «Sie stellen Fragen, die sie selbst nicht verstehen – oder dieselben fünfmal. Das zermürbt alle im Raum.» Eigentlich müsste in diesen Fällen im Protokoll vermerkt sein, dass eine unerfahrene, überforderte Person die Anhörung geleitet habe, findet Ali B. «Sonst ist es unfair.» Auf der anderen Seite gebe es langjährige, teils abgestumpfte SEM-Befrager*innen, die sich schon vor der Anhörung ein Urteil bilden und dies auch offen kundtun würden. «Zum Glück gibt es aber auch einige mit Erfahrung, die ein Minimum an Empathie haben», sagt Ali B. Auch Sara Z. sagt: Es gebe SEM-Befrager*innen mit echter Sensibilität – und andere, die ihrer Meinung nach den Beruf verfehlt hätten. Besonders problematisch sei der Umgang mit Themen wie Folter oder sexualisierter Gewalt, wo Traumata im Spiel seien. «Wenn Betroffene nach Details gefragt werden, ist das nicht nur unnötig, sondern entwürdigend und grenzüberschreitend», sagt Sara Z. Solches Unvermögen zeigt sich laut Mina R. auch in anderen Situationen. Wenn eine asylsuchende Person beispielsweise weine, würden viele SEM-Befrager*innen hilflos reagieren, sie schauen weg oder unterbrechen das Gespräch mit einem «Beruhigen Sie sich», so Mina R.

Manche sind menschlich

Sara Z. erzählt allerdings auch von einer emotionalen Anhörung, bei der die SEM-Befragerin auf alle Beteiligten Rücksicht nahm – auch auf sie als Dolmetscherin. Sie fragte nach, ob das Tempo stimme, ob jemand eine Pause brauche, und achtete auf Zwischentöne. «Unter solchen Umständen kann ich tagelang übersetzen», sagt Sara Z. «Wenn die Stimmung stimmt, ist man zu vielem fähig.» Auch Ali B. schildert eine Situation, in der der SEM-Befrager fair, transparent und respektvoll gewesen sei. So wandte er sich vor der Pause ausserhalb des Protokolls an den Asylsuchenden und bemerkte, dessen bisherige Aussagen würden nicht glaubhaft wirken –und ob er nach der Pause nicht seine wahre Geschichte erzählen wolle. «Das war sehr menschlich», sagt Ali B. «Eigentlich sollte dies Standard sein. Aber es gibt zu viele SEM-Befrager*innen, die Asylsuchende lieber in eine Falle tappen lassen.»

«Es gibt zu viele

SEM-Befrager*innen, die

Asylsuchende

lieber

in eine Falle tappen lassen.»

ALI B., DOLMETSCHER

Als Dolmetscher*innen gehört es nicht zu ihren Aufgaben, sich zur möglichen Herkunft von Asylsuchenden zu äussern. Trotzdem wurden alle drei Dolmescher*innen schon von SEM-Befrager*innen als Herkunftsspezialist*innen beigezogen. «Ich weiss, du darfst das zwar nicht sagen, aber …» – so würden entsprechende Fragen oft eingeleitet, berichtet Mina R.

Wird Sara Z. gefragt, aus welchem Teil eines Landes eine asylsuchende Person vermutlich stammt, reagiert sie meist ausweichend. Darauf hinzuweisen, dass dies nicht zu ihren Aufgaben gehöre, sei heikel. Wer zu sehr auf seine Rolle poche, riskiere, seltener gebucht zu werden, sagt sie.

Das SEM erklärt dazu, für Dolmetscher*innen gälten klare Regeln. Gemäss dem Verhaltenskodex hätten sie sich «strikt auf ihre Rolle als Sprachmittelnde zu beschränken» und dürften «keine Beurteilung zur Provenienz der Asylsuchenden abgeben». Auch die SEM-Befrager*innen seien über diesen Kodex und die Folgen seiner Nichteinhaltung informiert. Seit Einführung des Kodex habe es diesbezüglich «keine Meldungen von Dolmetschenden» mehr gegeben, so das SEM weiter.

Die Schilderungen der drei Dolmetscher*innen zeichnen ein anderes Bild. Mina R. spricht von systematischer Bevorzugung. «Dolmetscher*innen, die sich für Herkunftsanalysen hergeben, die Befrager*innen beschenken oder diese gar zu sich nach Hause einladen, werden permanent eingeplant.» Sie erwähnt die Geschichte eines in Afghanistan geknüpften Teppichs mit dem Logo des Lieblingsfussballvereins eines SEM-Mitarbeiters. Auch für Ali B. ist klar: Die professionelle Distanz müsse gewahrt bleiben. «Wenn sich Dolmetscher*innen auf solche Spielchen einlassen, widerspricht das dem Auftrag», sagt er. «Wäre ich verantwortlich, würde ich solche Dolmetscher*innen entlassen.»

Für viele Dolmetscher*innen ist Abhängigkeit jedoch Teil ihres Alltags, sie sind auf Honorarbasis angestellt und auf Aufträge angewiesen. «Ich habe Angst, belastende Situationen zu melden», sagt Mina R. «Das Risiko, keine Aufträge mehr zu erhalten, ist zu gross.» Sie wünscht sich eine vom SEM unabhängige Anlaufstelle. Sara Z. teilt diese Einschätzung. Sie sagt: «Wenn ich ein Problem habe, ist niemand da.»

Das SEM erklärt dazu, die Dolmetscher*innen hätten «die Möglichkeit, ihre Ansprechperson beim SEM zu kontaktieren». In schwerwiegenden Fällen könnten

sie sich auch an die Polizei wenden. Zur Einsatzplanung der Dolmetscher*innen heisst es weiter: «Es gibt keinerlei Wunschlisten. Die Befragenden, die mit Dolmetschenden arbeiten, sind in die Planung nicht involviert.» Doch die Schilderungen der drei Dolmetscher*innen zeigen, dass solche Strukturen sie kaum schützen.

In der Praxis sei der Handlungsspielraum eng und das Machtgefälle spürbar. Und dies wiederum wirke sich auf die Atmosphäre in den Anhörungen und am Ende auf die Asylentscheide aus. Wer auf Aufträge angewiesen sei, wende sich kaum an dieselbe Institution, von der diese Aufträge abhängen.

Offiziell keinen Einfluss, aber … Von den Dolmetscher*innen wird viel erwartet – unter anderem Neutralität. Doch in der Realität ist dieses Ideal schwer einzulösen. Umso mehr gilt: Wer dolmetscht, muss sich der eigenen Haltung bewusst sein wie auch der Verantwortung, die damit einhergeht. Denn auch wenn Dolmetscher*innen offiziell keinen Einfluss auf das Verfahren haben, erleben viele von ihnen das Gegenteil. «Eigentlich könnte ich übersetzen, was ich will – niemand im Raum versteht beide Sprachen», sagt Sara Z. «Die Asylsuchenden sind uns ausgeliefert», ergänzt Mina R. Sie fordert mehr Transparenz: «Anhörungen sollten aufgezeichnet werden.»

Grundsätzlich bemühe sie sich um Neutralität, sagt Mina R. Sie wolle niemandem helfen – aber auch niemandem schaden. Doch wenn das Verhalten von SEM-Befrager*innen Grenzen überschreite, greife sie ein. In einem besonders krassen Fall beklagte sie sich in der Pause auf dem Flur über die SEM-Befragerin. Diese habe – so schildert Mina R. – wiederholt die Bedürfnisse der vulnerablen Asylsuchenden und auch ihre eigenen ignoriert, sich respektlos und herablassend verhalten. Eine andere Mitarbeiterin bekam den Vorfall mit und riet ihr, sich schriftlich an die Sektionsleitung zu wenden. Mina R. folgte dem Rat – ohne grosse Erwartungen. «Ich wusste, dass sich nichts ändern würde», sagt sie. Die Befragerin arbeitete weiter dort – wie auch andere, bei denen sie immer wieder ähnliches Verhalten erlebt.

Neben der Frage der Neutralität stellt sich eine weitere Herausforderung für die Dolmetscher*innen: die Erwartung, Wort für Wort zu übersetzen. Eine Vorgabe, die

sich in der Praxis kaum umsetzen lässt. «Wir alle wissen, dass das nicht geht», sagt Ali B. «Wenn man sich wirklich daran hielte», ergänzt Sara Z., «würde niemand etwas verstehen – und das Protokoll wäre unbrauchbar.» Wo übersetzt wird, fehlen Wörter, Bedeutungen schwanken, Satzstrukturen weichen ab.

In vielen Sprachen gibt es keine Entsprechung für juristische oder kulturell spezifische Begriffe – oder ein einzelnes Wort umfasst mehrere Bedeutungen: Streit, Schlägerei, Krieg. «Ohne Kontext wird es sofort missverständlich», sagt Mina R. Wie Sara Z. betont auch sie, dass in solchen Fällen nachgefragt, erklärt oder vorsichtig umformuliert werden müsse. Doch Nachfragen seien offiziell nicht vorgesehen und würden nicht von allen SEM-Befrager*innen geduldet. Vor allem unsichere oder neue Dolmetscher*innen hielten sich lieber zurück – aus Angst, dass ihnen mangelnde Sprachkompetenz unterstellt wird.

Missverständnisse können weitreichende Folgen haben. Wenn ein Asylsuchender etwa «Familie» sagt, meint er vielleicht nur seine Eltern und nicht, wie das auch sein könnte, den ganzen Verwandtschaftskreis. Wird hier nicht nachgefragt, entstehen rasch vermeintliche Widersprüche, die im Entscheid gegen den Asylsuchenden verwendet werden können. Hinzu kommt der Zeitdruck: Gerade bei der Rückübersetzung müssten häufig ganze Passagen, manchmal sogar Seiten ausgelassen werden, berichtet Sara Z. – weil der enge Takt es nicht anders zulässt.

Auch Tonfall, Mimik, Haltung Zwischen widersprüchlichen Vorgaben, kulturellen Missverständnissen und fehlender Rückendeckung haben Sara Z., Mina R. und Ali B. ihr eigenes Koordinatensystem entwickelt: eine Vorstellung davon, was Integrität, Professionalität und Menschlichkeit in ihrer Rolle bedeuten. Die drei Dolmetscher*innen betonen: Sprachkenntnisse allein reichen nicht aus. Wer dolmetscht, überträgt nicht nur Worte, sondern komplexe Bedeutungen. Dazu braucht es ein vertieftes Verständnis der kulturellen Hintergründe beider Seiten. Umso erstaunlicher, dass bei der Rekrutierung kaum auf Sozialkompetenz geachtet werde, findet Ali B. «Es gibt lediglich einen Sprachtest.» Dabei seien Empathie, Menschenkenntnis sowie die Bereitschaft, eigene Vorurteile zu hinterfragen, für seine Arbeit zentral. «Die Gesprächspartner*in-

nen müssen das Gefühl haben, dass sie wirklich miteinander sprechen.» Vertrauen sei eine Grundvoraussetzung, und dazu gehöre auch die nonverbale Ebene: Tonfall, Mimik, Haltung.

Das SEM widerspricht dem Eindruck fehlender Sorgfalt bei der Auswahl. Der Rekrutierungsprozess sei «Gegenstand eines intensiven Screenings». Neben fachlichen Kompetenzen würden auch «die Einhaltung der Rolle, die Neutralität und die Belastbarkeit» bewertet. Vor dem ersten Einsatz finde ein «ausführliches Einführungsgespräch» statt, so heisst es weiter. Zudem erhielten neue Dolmetscher*innen den Verhaltenskodex und unterzeichneten eine Vertraulichkeitserklärung.

Mina R. sieht das anders. «Das SEM interessiert es nicht, ob wir Sozialkompetenzen haben.» Auch bei ihrer Anstellung sei das kein Thema gewesen. «Ich musste lediglich ein paar Seiten lesen und unterschreiben.» Immer wieder würden SEM-Befrager*innen ihr verunmöglichen, den Kodex einzuhalten, etwa mit der Frage nach der Herkunft von Asylsuchenden. Wie sehr sich die Anforderungen auch körperlich und emotional bemerkbar machen, weiss Ali B. aus Erfahrung. «Wenn ein Dolmetscher müde, überfordert, durstig oder hungrig ist, leidet die ganze Atmosphäre – und letztlich auch das Ergebnis.» Er hat sich deshalb angewöhnt, in solchen Momenten nicht einfach weiterzufunktionieren. «Wenn nötig, sage ich Stopp – und hole mir, was ich brauche.»

Wenn Mina R. heute in einem Anhörungszimmer sitzt, weiss sie, wie viel von ihr abhängt – und wie schmal der Grat ist zwischen Mitdenken und Einmischen. Sie hört zu, übersetzt, vermittelt, manchmal schlichtet sie, ohne dass es jemand merkt. Würde sie sich streng an alle Vorgaben halten, würde kaum eine Anhörung gelingen.

«Das SEM interessiert es nicht, ob wir Sozialkompetenzen haben.»

MINA R., DOLMETSCHERIN

DEMIAN CORNU ist freier Autor. Neun Jahre lang arbeitete er im Asylverfahren beim SEM, führte Hunderte von Anhörungen durch und arbeitete dabei mit Dutzenden Dolmetscher*innen zusammen. Diese Erfahrungen brachte er auch als einer der Protagonist*innen im mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm «Die Anhörung» von Lisa Gerig ein (2021).

Recherchefonds: Dieser Beitrag wurde über den Surprise Recherchefonds finanziert. surprise.ngo/ recherchefonds

Hintergründe im Podcast: Radiojournalist Simon Berginz spricht mit Demian Cornu über seine Recherche. surprise.ngo/talk

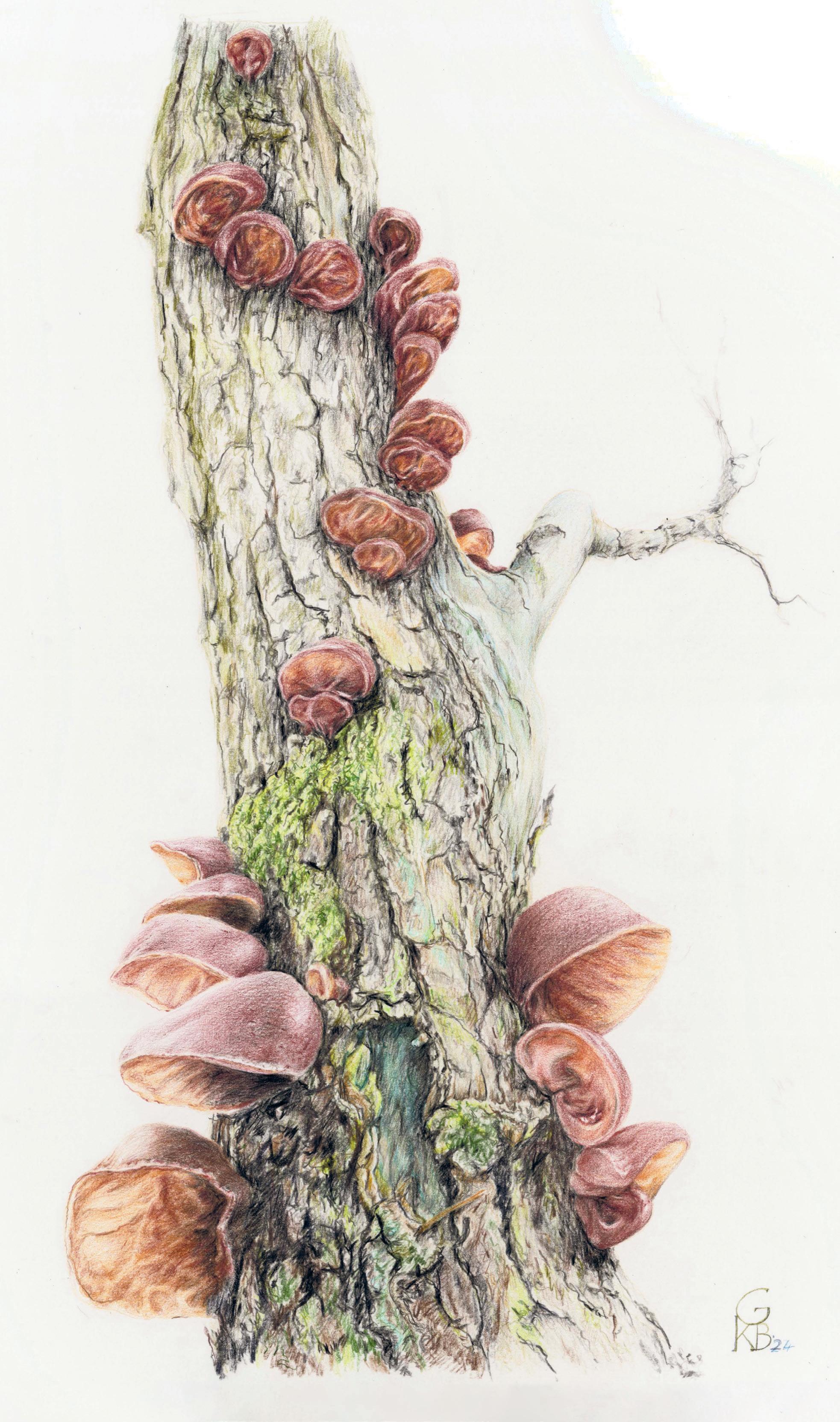

Im Wald beginnt die Heimat

Pilze Eine Geschichte über ein toskanisches Bergdorf, über das Saisonnierstatut und die Trente Glorieuses in der Schweiz. Unsere Autorin schreibt ihrer verstorbenen Grossmutter einen Brief.

TEXT GIULIA BERNARDI

ILLUSTRATIONEN GERD KLEINE-BLEY

Judasohr

Frost macht dem Pilz nichts aus, er wächst im Winter oder Frühling an Laubholz, meist an alten Holunderstämmen. Er ist nicht nur ein guter Speisepilz, man sagt ihm zahlreiche vitalisierende sowie heilende Wirkungen nach.

Lilastieliger Rötelritterling

Der Pilz wächst im späten Herbst auf Wiesen. Rötelritterlinge müssen gut durchgebraten werden, weil sie wie viele andere Pilze roh giftig sind. Der Lilastielige Rötelritterling ist einer der schmackhaftesten unter ihnen. Er ist selten und wird besser geschont.

Cara Nonna,

Wenn ich an dich denke, dann sehe ich dich im Garten, wie du dich bückst, mit zittrigen Händen am Unkraut reisst, es zur Seite wirfst, fast etwas verärgert scheinst, dass es so unablässig wächst, dass es dich wahrscheinlich noch überleben wird. Dass du sowas denken würdest, stelle ich mir vor, würde irgendwie gut zu dir passen, weil in der wortkargen Landschaft deiner Sprache auch immer eine Weisheit lag, die schon viel gesehen hatte und sogar in die Zukunft blicken konnte. Wenn ich an dich denke, dann sehe ich eine Frau, die immer arbeitet, immer in Bewegung ist, durch den Garten zum Beispiel, nie spazierend, sondern zielstrebig, ein Blick über den Zaun zur Nachbarin, ein kurzer Wortwechsel, während du den Gartenschlauch entwirrst, die blau-violetten Hortensien giesst, täglich und immer abends, weil es dir im Sommer selbst in diesem Bergdorf des toskanischen Apennins viel zu heiss ist. Und wenn du wegen der Hitze mal nicht im Garten bist, dann schälst du in deiner in die Jahre gekommenen Küche, auf dem Stuhl vor dem kleinen Fernseher, Kartoffeln für das Abendessen. Während du da sitzt, stehe ich in der Tür, sehe dich in deiner karierten Schürze, mit deinen weissen Locken, blicke auf deine Hände, die mir die Welt erzählen, und wünschte mir, mehr Zeit mit dir gehabt zu haben.

Deine Hortensien gibt es noch heute. Ich war diesen Sommer da, selbst nach über zwanzig Jahren scheint alles wie damals, das Haus, die holprige Strasse, die verwunschene Wiese hinter dem Haus, der Wald gleich gegenüber, in dem mein Bruder und ich mit dir Pilze suchten, die unter dem Boden Stränge und Netze spannten, die die für uns sichtbare Welt zusammenhielten. Wir sammelten Kastanien, klaubten sie aus ihren

stacheligen Schalen, wühlten durch die toten Blätter, kletterten auf Hügel mit feuchter Erde an den kleinen Händen, suchten nach Spuren von Wildschweinen, nach den Fliegenpilzen unserer Märchen, wobei du uns immer ermahntest, mit den Augen und nicht mit den Händen zu schauen. Du wusstest genau, wo man die richtig guten Pilze findet, funghi porcini e gallinacci, Steinpilze und Eierschwämme, und dass sie am besten unter bestimmten Bäumen wachsen, die nur du gekannt und die du nur mit uns geteilt hast.

«Vai a funghi?», fragten die Menschen einander in den schmalen Gassen des Bergdorfs oder auf dem erdigen Weg, der in die herbstlichen Wälder führte, weil man sich hier eben kannte, und weil hier alle Pilze sammelten, auch damals während des Kriegs, als das Gebiet von den Nationalsozialisten besetzt wurde, die Nonno auf der Strasse mal das Mehl weggenommen haben, so erzähltest du es uns, und auch nach dem Krieg, als es nichts, wirklich nichts zu essen gab. Von dieser Zeit waren in deinen Erzählungen nur Bruchstücke übrig, ein paar Anekdoten aus deiner Jugend: Dass du nie gelernt hast, Velo zu fahren, dass es nur einen Ort zum Tanzen gab. Der Schauplatz dieser Erzählungen war immer Italien, immer la montagna, nie die Schweiz, obwohl du dort zwanzig Jahre verbracht hast. Heute weiss ich, dass Nonno 1948 als Saisonarbeiter rekrutiert wurde, so nannte das die Schweiz. Den rechtlichen Rahmen dafür legte ein Abkommen mit Italien, das im Juni desselben Jahres in Kraft trat. Im November wurde Nonno von der Firma Brown, Boveri & Cie. (BBC) in Baden als Schlosser eingestellt, mit ihm am selben Tag weitere 83 Arbeiter*innen, mehrheitlich aus der gleichen, armutsbetroffenen Provinz. Das ist einem der «Arbeiter-Verzeichnisse» im Archiv der BBC zu entnehmen, die den Ein- und Austritt

Stinkmorchel

Der Pilz wächst in Mischwäldern ab Frühling bis Spätherbst als «Ei» (nur dieses ist essbar), erst später erfolgt das Längenwachstum und dann setzt der aasartige Gestank ein. Achtung: Der tödlich giftige Knollenblätterpilz wächst aus einem ähnlichen «Ei».

Kuhmaul

Der Pilz, dessen schleimige Hutoberfläche an das feuchte Maul einer Kuh erinnert, wächst vom Frühsommer bis zum Herbst als Symbiosepartner von Fichten. Er gilt als sehr schmackhaft, vor dem Verzehr zieht man die schleimige Huthaut aber besser ab.

der Arbeiter*innen verzeichnet. Überliefert sind in dieser Form lediglich die Jahre 1947 bis 1964. Allein in dieser Zeit, allein in dieser Firma wurden über 40 000 Arbeiter*innen erfasst. Die Schweiz rekrutierte im grossen Stil, es waren die Trente Glorieuses. 1950 folgte euer ältester Sohn, damals 14 Jahre alt. Auch er arbeitete bei BBC, lebte eine Zeit lang in der gleichen Saisonnierbaracke wie Nonno, gleich neben der Fabrik, weil das als praktisch und effizient galt, weil der Aufenthalt der Arbeiter wie die Baracken selbst ohnehin temporär, ohnehin prekär war.

Der Aufenthalt war für Saisonarbeiter*innen auf neun Monate beschränkt, danach hiess es: Zurück ins Herkunftsland! Eine erneute Einreise war nur mit gültigem Arbeitsvertrag möglich, nur nach einem Aufenthalt von mindestens drei Monaten im Ausland. So sah es das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) vor, das 1934 in Kraft trat und auch das Saisonnierstatut regelte. Das Rotationsprinzip, das diesem Gesetz zugrunde lag, erklärte Menschen zur Manövriermasse. Sie waren auf Abruf da, entrechtet, entmenschlicht und vor allem eines: jederzeit abschiebbar. Und weil nicht vorgesehen war, dass sie bleiben, brauchten diese Menschen auch keinen festen Wohnsitz, keine langfristigen Beziehungen, kein Leben mit ihrer Familie. Letzteres wurde nicht nur in der Schweiz verunmöglicht, sondern auch im Herkunftsland; auch dort war der Aufenthalt temporär und durch lange Unterbrüche geprägt.

Für dich und Nonno, so meine Vermutung, ging das etwa drei Jahre so. Du warst drei Jahre alleinerziehend im Nachkriegsitalien, hast dich um euer damals jüngstes Kind gekümmert, um das Zuhause und die Verwandtschaft, hast sichergestellt, dass es einen Ort gab, an den zurückgekehrt werden

konnte. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich, dass auch du wie ein Pilz warst, der tiefgreifende Stränge der Verbundenheit schuf, ein Netz der Fürsorge, wovon ich in den Familiengeschichten nie hörte. Dann, 1951, hast auch du einen Arbeitsvertrag als Saisonarbeiterin bei BBC erhalten, du warst 38 Jahre alt. Der Familiennachzug war noch immer nicht erlaubt, was euch dazu zwang, euer jüngstes Kind illegal über die Grenze zu nehmen, es zu verstecken, jene Gewalt auszuführen, die im ANAG impliziert war, aber nicht erwähnt wurde. Denn der «Grad [der] Überfremdung», so hiess es in der dazugehörigen Vollziehungsverordnung, sollte nicht überschritten werden. Und die Überfremdung, das wart ihr: die Arbeitskräfte, die eine Infrastruktur aufbauten, die nicht für sie bestimmt war. Ein illegalisiertes Kind geht nicht zur Schule, geht nicht auf den Spielplatz, darf nicht krank sein.

In den Archiven ist wenig über euch dokumentiert. Im Stadtarchiv in Baden nur Daten der Ein- und Ausreise, der Arbeitsort, der Wohnort, die Anzahl Kinder. Im Staatsarchiv des Kantons Aargau finde ich nicht einmal solche administrativen Fakten, keine Spur eurer Existenz. Die Akten, die die Fremdenpolizei über euch angelegt hatte, gibt es nicht mehr, soll heissen: wurden vernichtet. Was ebenfalls fehlt, ist eure Perspektive, euer Leben, das auf keine Karteikarte passt, von keinem Kontrollbuch wiedergegeben werden kann: euer Leben als Arbeiter*innen, als Eltern, als Ehepaar. Irgendwann habt ihr einen besseren Aufenthaltsstatus bekommen, von A zu B, von einer Saison- zu einer Jahresaufenthaltsbewilligung, nach zehn Jahren schliesslich C, die Niederlassungsbewilligung. Endlich hattet ihr eine Wohnung, die ihr auch wirklich einrichten konntet, konntet Freund*innen haben, deren Abschied ihr nicht schon beim Kennenlernen befürchten musstet. Ihr

Fliegenpilz

Im Herbst ist der Pilz in Parks, auf Friedhöfen und in Wäldern allgegenwärtig, gerne wächst er in der Nähe von Birken. Er zählt zu den Giftpilzen. Die weissen Punkte auf seinem Hut sind Reste einer Hülle, aus der der Pilz herauswächst.

Edel-Reizker

Man findet diesen Pilz im Herbst auf sandigem Boden bei Kiefern. Er schmeckt vorzüglich, gebraten in Fett nur mit Salz ist dieser Pilz eine Delikatesse.

hattet es geschafft, ihr wart die Protagonist*innen eurer eigenen Erfolgsgeschichte, durftet bleiben, durftet ankommen. Ich stelle mir vor, dass die Zeit auch für dich plötzlich anders lief, nicht mehr nach dem Takt, den das Gesetz vorgesehen hatte – neun Monate, drei Monate, die Frist ist abgelaufen! –, du sie neu für dich entdecken konntest. Ich stelle mir vor, dass du wieder in den Wald gegangen bist, ganz bei dir warst, beim Geruch der Erde, bei deinen Schritten durch das Laub; du vielleicht Trost oder die einst verlorene Vertrautheit gefunden hast, die Stücke deiner zerbrochenen Welt. Ich stelle mir vor, dass du im Wald neue Orte gefunden hast, die dir von neuen Menschen gezeigt worden waren, so, wie du sie uns einmal zeigen würdest. Und dass da auch endlich wieder die Pilze waren, diese magischen Wesen, die dich an die Heimat erinnerten und vielleicht vermochten, auch diesen Ort zu einem Zuhause werden zu lassen. Ich stelle mir vor, dass du mit einem sorgsam ausfindig gemachten Fund zurück in eure Wohnung gegangen bist, in eure warme Küche, bald gefüllt mit dem Geruch von Butter und angebratenen Zwiebeln. Ich stelle mir vor, die Erzählung wäre hier zu Ende, die Erfolgsgeschichte tatsächlich eine.

1970 stimmten die Schweizer Bürger – das Frauenstimmrecht gab es noch nicht – über euch ab. 300 000 bis 350 000 «Ausländer» sollten ausgeschafft werden, ausgenommen waren jene mit Saisonnierstatut. Die «Überfremdungsinitiative» von James Schwarzenbach wurde knapp abgelehnt, Folgen hatte sie trotzdem. Weil ihr trotz Niederlassungsbewilligung gezittert habt, weil euch, so stelle ich mir vor, die bürokratische Schweizer Sprache befremdlich vorkam, weil die Erfahrung euch lehrte, auf alles vorbereitet zu sein, weil euch die 46 Prozent Ja-Stimmen klar machten: Ihr seid hier nicht willkommen.

Nach Schwarzenbach seid Nonno und du zurück nach Italien, wie so viele andere, ihr habt die Koffer gepackt, das Leben abund wieder aufgebaut, einmal mehr.

Wenn ich heute an den Wald gegenüber von deinem Haus denke, an die Pilze und ihr unterirdisches Netz, die den Wald zum magischen Ort meiner Kindheit machten, dann denke ich, dass das Unrecht dieser Welt ihn entzaubert hat, dass so viel mehr unter diesem Boden verborgen liegt: ein Netz aus eng verwobenen Verletzungen, das dichte Schweigen der Kriegs- und Nachkriegsjahre – über den Faschismus, die Besetzung, das Saisonnierstatut, über die Geschichte, in der ihr Teil der Tätergesellschaft und Opfer gleichzeitig wart. Ein Netz, so engmaschig, dass ich, ehe ich mich versehe, heute darüber stolpere und mich frage, welchen Umgang ich damit finden möchte.

Ich stelle mir vor, dass ich mit all dem nicht alleine bin, mich dieser Gedanken mit dir annehme, dass wir in den Wald gehen, während du dich wunderst, dass ich so gross geworden bin und du noch immer gleich alt bist. Wir suchen, ziehen vorsichtig Pilze aus dem Boden, und mit ihnen vielleicht eine Erinnerung, von der du mir noch nicht erzählen konntest.

In Gedanken bin ich bei dir, La tua nipotina

GERD KLEINE-BLEY, 67, illustrierte und beschrieb die Pilze. Er ist auch Sachverständiger für Pilze, wie Pilzkontrolleure in Deutschland heissen, und unterstützt Hempels, das Strassenmagazin in SchleswigHolstein, ehrenamtlich. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von HEMPELS/INSP.NGO

Grosser schwarzer Vogel

Unterschätzt Was sagt unser Bild von Raben und Krähen über uns Menschen aus?

TEXT UND ZEICHNUNGEN KLAUS PETRUS

Er ist der Outlaw unter den Vögeln, der Randständige, Aussätzige, Hinterlistige, Treulose, der Galgenvogel und Todesbote, einer für die ganz düsteren Tage, für die pechschwarzen Nächte. Er kräht und krächzt und kreist um alles, was verfällt, und wenn es dann zu Ende geht, lockt man ihn herbei, wie dannzumal, im Jahr 1979, der österreichische Liedermacher Ludwig Hirsch mit unerhört viel Pathos: «Komm, grosser schwarzer Vogel, jetzt wär’s grad günstig, hol mich weg von da / Und dann fliegen wir aufi, mitten in Himmel eini, in a neuche Zeit, in a neuche Welt / Und i werd’ singen, i werd’ lachen, i werd’ glücklich sein!»

Nun ja. Die Rede ist von einem Raben oder einer Krähe, man weiss es nicht genau. Beide gehören – wie auch Elstern oder Eichelhäher – zu den Rabenvögeln, lateinisch Corvidae. Manchmal nennt man die Rabenvögel auch Krähenvögel, was die Entscheidung «Rabe oder Krähe?» nicht einfacher macht. Fragt man den Zoologen Josef H. Reichholf, der sein halbes Leben mit diesen Vögeln verbracht hat, bekommt man diese Faustregel: Unter den Schwarzen der Rabenvögel, wovon es ungefähr vierzig Arten gibt, sind die Grossen die Raben, die Kleineren dagegen die Krähen.

Eindeutig ein Rabe wäre demzufolge der Kolkrabe (Corvus corax) mit einer Körperlänge von fast 70 cm, einer Flügelspannweite von bis zu 1,5 Meter und dem grössten Vogelhirn überhaupt. Dagegen wäre eine Dohle (Corvus monedula) mit knapp 35 cm Körpergrösse und einer Flügelspannweite von 70 cm eine Krähe, ebenso die bei uns weitverbreitete Saatkrähe (Corvus frugilegus) mit dem hellen Schnabel sowie jener andere Vogel, der – pechschwarz mit glänzenden Federkleid – unsere Städte, Pärke und Alleen bevölkert und im Deutschen zum Leidwesen der bisherigen Ausführungen prompt Rabenkrähe (Corvus corone) heisst.

Halten wir uns einen dieser Rabenvögel vor Augen, wenn nun es um die Fragen geht: Wieso eigentlich werden sie von uns seit jeher dermassen stigmatisiert? Was hat es damit auf sich? Was sagen diese Vorurteile über die schwarzen Vögel aus, und vor allem: was über uns?

Verehrt und verflucht Nicht immer wurden und nicht überall werden Rabenvögel verdammt und verfolgt. In alten Zeiten galten sie als Orakel, Totem, Beschützer, Ratgeber und Heilsbringer, ausgestattet mit Macht, Intelligenz sowie einer guten Portion List. Odin, Göttervater der nordischen Mythologie, trug stets zwei Kolkraben auf seinen Schultern: Hugin sah die Zukunft voraus und Munin erinnerte sich an alles Vergangene. Pallas Athene, die Weisheitsgöttin des alten Griechenlands, umgab sich mit Raben wegen deren Klugheit, und auch dem griechischen Gott Apollon waren sie hoch und heilig. Augustus, der erste römische Kaiser, beeindruckte die Lernfähigkeit der Vögel. Er soll einem Raben beigebracht haben, ihn jeden Morgen mit «Ave Caesar victor imperator» (Sei gegrüsst, O Caesar, siegreicher Gebieter) zu beglücken; lästige Bittsteller dagegen

WARUM SO SCHWARZ?

Zumindest in unserer Tradition wurden die Rabenvögel immer wieder wegen ihrer Farbe mit Vorurteilen belegt. Unklar war lange, wieso sie schwarze Federn haben. Heute weiss man, es hat mit dem Farbpigment Melanin zu tun. Es ist auch dafür verantwortlich, dass die Federn stabiler sind. Und dafür, dass die Rabenvögel von ihren Feinden kaum gegessen wurden, da schwarze Farbe offenbar Ungeniessbarkeit signalisiert. Übrigens sind die schwarzen Vögel eng mit den Paradiesvögeln verwandt. Was weniger erstaunt, wenn man an farbenfrohe Rabenvögel denkt wie die Weissbauch-Baumelster, die Jagdelster oder den Eichelhäher.

quittierte er mit einem «Opera et impensa periit» (ungefähr: Vergiss es, da ist Hopfen und Malz verloren).

Bis heute spielen Raben und Krähen in den Erzählungen von Indigenen eine grosse, überwiegend positive Rolle. Für die Inuit etwa steht am Anfang nicht das Wort, sondern eine dunkle Nacht, aus der ein schwarzer Rabe kam und so die Welt erschuf. Das Bild vom Schöpfer hat sich ab den 1960er-Jahren die Hippie- und New-Age-Bewegung zu eigen gemacht und dabei Raben und Krähen auf befremdliche und bisweilen lächerliche Weise zu magischen, prophetischen Gestalten überhöht.

Zu bösen Tieren wurden die Rabenvögel in der christlich-jüdischen Tradition. Es war Noah, der von seiner Arche einen Raben entsandte, damit dieser trockenes Land finde. Doch der machte sich auf und davon und kam nicht wieder. Hernach verfluchte der Bärtige den Vogel und schickte eine schneeweisse Taube los, die bald darauf zurückkehrte und vom Ende der Sintflut kündete – bekanntlich mit einem Palmzweig im Schnabel.

Spätestens seit dem Mittelalter verschlechterte sich das Image der Rabenvögel arg. Sie wurden zu verlausten Begleitern von Unholden und Hexen, zu Vorboten von

Tod, Unheil und Pest. Man nannte sie Schädlinge und Ungeziefer, die sich über Leichen und Kadaver hermachen und ihnen die Augen aushacken (Alfred Hitchcock hat dieses Klischee in «Die Vögel» von 1963 exzessiv bedient), die im Müll wühlen und so Krankheiten und Seuchen verbreiten. Alsbald gingen Worte wie «Galgenvogel», «Unglücksrabe», «Rabenmutter» oder «rabenschwarzer Tag» in unsere Alltagssprache ein – wo sie bis heute stehende Ausdrücke bilden.

Umsorgen, täuschen, rülpsen

Dabei trifft nichts von alledem zu, was man den schwarzen Vögeln an Schlechtem nachsagt. Was nicht weiter erstaunen mag. Bemerkenswert aber ist, wie spät sich die Forschung mit den Rabenvögeln und deren Rehabilitation befasst hat. Zwar widmete sich bereits in den 1930er-Jahren Konrad Lorenz, Nobelpreisträger und Nazi, den Corviden. Er fand heraus, dass sich die Vögel (selbst wenn sie homosexuell sind) paarweise und gleichberechtigt um die Jungen kümmern, die ihrerseits bis zu fünf Jahre bei der umsorgenden Familie bleiben – von wegen «Rabeneltern». Doch erst in den letzten dreissig Jahren hat sich die Verhaltensforschung unter dem Einfluss des deutschamerikanischen Zoologen Bernd Heinrich – seine Bücher über die Kolkraben sind Kult – dem sozialen und kognitiven Leben der Rabenvögel gewidmet und dabei Erstaunliches entdeckt.

So verfügen die Tiere über eine hohe praktische Intelligenz. 2002 veröffentlichte der britische Biologe Alex Kacelnik eine Studie über zwei Neukaledonische Krähen (Corvus moneduloides). Betty und Abel konnten im Labor mit Drahtstücken, die sie zu einem Haken bogen, Fleisch aus einem Glaszylinder angeln. Ähnliche Werkzeuge bauen sich die Vögel auch in ihrer natürlichen Umgebung, wenn sie nach Larven stochern; zudem geben sie diese

SEHR VERSPIELT

Wie alle sozialen und intelligenten Tiere haben Rabenvögel einen ausgeprägten Sinn fürs Spielen. Davon zeugen Berichte, wie sie Purzelbäume schlagen, auf dem Rücken von verschneiten Dächern schlittern, Loopings drehen, Sturzflüge machen, einander mit Steinen bewerfen, kopfüber an den Füssen baumeln oder durch Sprinkleranlagen fliegen, um – Saltos schlagend –im Sprühregen ein Bad zu nehmen.

GROSSER HUNGER

Geht es um Nahrung, sind Rabenvögel besonders geschickt. Neben dem Einsatz von Werkzeugen (siehe Haupttext) ziehen manche unbewachte Angelruten von Eisfischer*innen aus den Löchern, um sich den Fisch zu schnappen, andere lassen Nüsse vor Ampeln auf den Boden fallen, damit die Autos sie mit ihren Reifen knacken. Überhaupt verzehren Rabenvögel Unmengen. Der Verhaltensforscher Bernd Heinrich dokumentierte was ein Kolkrabenpaar an vier Tagen für sechs Junge besorgen musste, darunter ein Waldmurmeltier, ein Schneeschuhhase, drei Rothörnchen, sechs Frösche, acht Eier, sechs Mäuse und ein Hinterviertel eines Kalbs.

Fertigkeit an die nächste Generation weiter. Auch die Gedächtnisleistung der Rabenvögel ist famos. Kiefernhäher (Nucifraga columbiana), die zur Gattung der Nussknacker gehören, verstecken im Herbst gegen 30 000 Samen an bis zu 6000 Orten, die sie im Winter nicht bloss wiederfinden; sie wissen ausserdem, von welcher Sorte die jeweiligen Samen sind, um sie rechtzeitig vor dem Auskeimen aus den unterschiedlichen Verstecken zu klauben.

Einen eigenen Forschungszweig bildet die Krähensprache. Bis zu 250 verschiedene Rufe wurden bisher identifiziert, zudem konnten regionale Dialekte ausgemacht werden. Unter den Kolkraben gibt es innerhalb der Familienmitglieder sogar eine Art Geheimsprache, sie wird leise und sozusagen im Plauderton «gesprochen». Unbestritten ist auch die Kunst der Nachahmung. Rabenvögel können nicht bloss krächzen, sondern auch grunzen, rülpsen und sirren. Sie imitieren die Laute von Auerhähnen, Wildschweinen, Tauben und Hunden ebenso wie die Geräusche von Sirenen, Autohupen oder Handys – und natürlich die Stimmen von uns Menschen.

Bemerkenswert ist auch das Einfühlungsvermögen der Rabenvögel. Es äussert sich etwa darin, dass sie Freunde warnen und Feinde täuschen können. Auch sind sie in der Lage, Absichten von anderen vorwegzunehmen, sich also sozusagen in die Krallen der anderen zu versetzen. Der erwähnte Evolutionsbiologe Reichholf berichtet von Krähen, die Verhaltensweisen von verletzten oder sterbenden Artgenossen imitieren, um so Empathie zu zeigen. All das setzt voraus, dass Rabenvögel über so etwas wie ein Ich-Bewusstsein verfügen. Tatsächlich konnte eine Forschungsgruppe um den Psychologen Helmut Prior 2008 am Beispiel von Elstern (Pica pica) zeigen, dass sich Rabenvögel im Spiegel erkennen – in der Verhaltensforschung der ultimative Test dafür, dass Tiere über ein zumindest rudimentäres Selbstbewusstsein verfügen.

Ausgeprägtes Sozialleben, Werkzeuggebrauch, Intelligenz, Empathie und Selbstbewusstsein – alles Eigenschaften, die in dieser Kombination neben dem Homo sapiens, wenn überhaupt, nur ganz wenige Tierarten aufweisen. Sind uns diese wunderlichen schwarzen Vögel am Ende etwa ähnlicher, als uns lieb ist? Und könnte genau das –diese Nähe zu uns – der Grund sein, weswegen wir sie verteufeln und verfolgen?

Das jedenfalls sagt Bernd Heinrich, Übervater der Rabenforschung. Für ihn vollzieht sich die Kulturgeschichte des Menschen seit jeher unter der Beobachtung der Rabenvögel. Als einzige Vogelfamilie haben sie sich über die Jahrtausende ausser im südlichen Südamerika und in der

Antarktis überall auf der Welt angesiedelt und dabei immer die Menschen begleitet. Die nicht bloss räumliche Nähe, sondern auch die Parallelen im sozialen und kognitiven Leben seien dem Menschen durchaus bewusst gewesen und hätten sich entsprechend in den Mythen niedergeschlagen, so Heinrich. Dabei liessen sich die Rabenvögel, anders als der Wolf, die Urkatze und all die heutigen Nutztiere, nicht domestizieren, was mit ein Grund dafür sei, dass sie uns trotz – oder gerade wegen – aller Nähe immer noch unheimlich und bedrohlich erscheinen.

Fast wie wir? Dann doch nicht

Dass wir uns von denjenigen abgrenzen wollen, die uns eigentlich gleichen, mag kontraintuitiv erscheinen. Für den Verhaltensforscher Heinrich steckt darin aber etwas sehr Menschliches. Im Vorwort zu seinem Buch «Die Weisheit der Raben» von 1999 schreibt er, dass sich der Mensch zumindest in unserer Tradition für etwas Spezielles hält und sich daher insbesondere von jenen abheben muss –ob andere Menschen oder andere Tiere –, die ihm ähneln und ihm gerade deswegen den Rang des Einzigartigen streitig machen.

Dieser Ansatz wird auch in der modernen Sozialwissenschaft geteilt. Birgit Mütherich, die sich eingehend mit der Figur des Fremden befasst hat, ist überzeugt, dass die Konstruktion des Anderen oder Fremden auf nebensächlichen Differenzen sowie Fiktionen aufbaut. Das klingt kompliziert, die Idee dahinter ist aber einfach: Dass jemand bei allen Gemeinsamkeiten, die wir mit ihr oder ihm teilen, nur schon ein wenig anders aussieht, sich ein bisschen anders verhält, anders denkt, spricht, fühlt, glaubt oder liebt, wird zu einem grossen, ja unüberwindbaren Unterschied erklärt. Zudem wird diese Andersartigkeit mit negativen Merkmalen besetzt, die grösstenteils erdichtet sind oder zumindest mit der Realität nicht viel zu tun haben,

RABENVÖGEL ALS «SAISONNIERS»?

Rabenvögel gelten als «Kulturfolger». Wie Igel oder Eichhörnchen leben sie in der Nähe von Siedlungen. Während für sog. Nutztiere Tierschutzgesetze gelten und Wildtiere weitgehend durch Naturschutzbestimmungen geschützt sind, bewegen sich Kulturfolger juristisch gesehen in einem Niemandsland. In «Zoopolis» (2013) haben Sue Donaldson und Will Kymlicka eine politische Theorie der Mensch-Tier-Beziehung entwickelt und vorgeschlagen, Kulturfolger wie Rabenvögel als «Saisonniers» zu behandeln. Als solche, so die Theorie, geniessen sie grundlegenden Schutz (des Lebens, Wohlergehens etc.), jedoch verfügen sie nur über ein begrenztes Aufenthaltsrecht in der jeweiligen menschlichen Siedlung und können, wenn begründet, am Einreisen gehindert oder zum Ausreisen genötigt werden – ein progressiver Ansatz, der in der Praxis aber noch viele Fragen offenlässt.

sondern auf Vorurteilen gründen. Dieser Mechanismus der Ab- und Ausgrenzung, so Mütherich, sei in den Grundzügen immer derselbe, ob es nun um Differenzen innerhalb von Personengruppen geht wie Schwarz-weiss, männlich-weiblich, heterosexuell-homosexuell, arm-reich etc. oder um Mensch-Tier-Verhältnisse.

Diese Überlegungen mögen erklären, weswegen es so schwierig ist, Stereotype und Vorurteile aufzugeben –selbst wenn die Fakten längst auf dem Tisch liegen und das schiere Gegenteil dessen belegen, was sich an vorgefestigten Bildern in unsere Köpfe eingenistet hat. Vorurteile begraben, Andersartigkeiten anerkennen, hiesse dann nämlich eingestehen, dass wir so einzigartig doch nicht sind und die Geste der Ausgrenzung ein Zeichen von Dominanz ist, von der wir uns verabschieden sollten. Im Falle unserer Zerrbilder von Raben und Krähen spiegelt sich darin am Ende bloss, was unserer Tradition offenbar wie eingeschrieben ist: dass wir Menschen oben sind, die Tiere aber unten. Diese Hierarchien aufgeben wird noch lange dauern. Was wir den Rabenvögeln schulden, die uns trotz Federn, Schnabel und Krallen so ähnlich sind, ist eine Frage, die dennoch gestellt werden muss. Nicht in der Schweiz, wohl aber in den EU-Ländern sind Raben und Krähen inzwischen geschützt, sie dürfen also nicht mehr, wie lange üblich, erschossen, vergiftet, erdrosselt oder lebendig an Türen genagelt werden. Der Grund für diesen Entscheid war allerdings nicht, dass Vorurteile gegenüber den schwarzen Vögeln abgelegt worden wären. Eher war das Ganze ein Versehen: Mit der Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG von 1979 stellte die EU nämlich alle Singvögel (Passeri) unter Schutz. Erst später und unter lautem Protest von Jagdverbänden wurde den stimmberechtigten Politiker*innen im Europaparlament bewusst, dass auch die krächzenden und krähenden Rabenvögel zu den Singvögeln gehören.

Entlarvende Düsternis

Kino In «It was just an accident» des iranischen Regisseurs Jafar Panahi prallen nach einem nächtlichen Unfall nicht nur ein möglicher Täter und seine Opfer aufeinander. Sondern auch verschiedene Ansichten über Rache und Gerechtigkeit.

TEXT MONIKA BETTSCHEN

Eine Familie fährt ausserhalb einer iranischen Stadt durch die Nacht. Die Tochter fordert ihre Eltern auf, die Musik aufzudrehen. Ein Aufprall gefolgt von einem Winseln würgt die ausgelassene Stimmung jäh ab. Sie haben einen Strassenhund überfahren. Das Mädchen beschuldigt den Vater (Ebrahim Azizi), den Hund getötet zu haben. Die Mutter sagt: «Es war einfach ein Unfall. Gott sandte ihn uns aus einem Grund.» Die Tochter entgegnet: «Gott hat damit nichts zu tun.»

Wenig später finden sie in einem Dorf eine kleine Garage, in der man ihnen anbietet, den Wagen provisorisch zu reparieren, damit sie zurück in die Stadt und in eine Werkstatt fahren können. Im hinteren, schummrig beleuchteten Teil der Garage beendet ein Mann namens Vahid (Vahid Mobasseri) gerade ein Telefonat, als er schleifende Schritte hört. Er duckt sich und beobachtet die Umrisse des hinkenden Mannes, es ist der Familienvater, der auf der Suche nach Werkzeug den Raum betritt. Die Angst steht Vahid ins Gesicht geschrieben.

Als die Familie davonfährt, verfolgt Vahid den Wagen. Am nächsten Tag entführt er den Mann, in der Wüste will er ihn umbringen. Sein Gefangener beteuert, nicht zu wissen, was Vahid von ihm wolle. Doch Vahid schaufelt in blinder Wut Erde auf ihn und brüllt ihn an, ob er denke, dass er ihn, Eghbal, das Holzbein, nicht wiedererkennen würde. Obwohl ihm und den anderen damals im Gefäng-

nis die Augen verbunden worden seien, erkenne er ihn jetzt. «Unsere Ohren hörten alles. Das Quietschen deiner Beinprothese erkenne ich überall wieder.» Der Mann schreit, Vahid solle sich seine Amputationsnarbe anschauen. Diese sei frisch, er könne also nicht der sein, der vor Jahren getan habe, was Vahid ihm vorwirft.

Ist Rache der richtige Weg?

Erste Zweifel machen sich bei Vahid bemerkbar. Er erkennt, dass er alleine nicht weiterkommt. Deshalb kontaktiert er Leute, die wie er als politische Gefangene unter diesem Eghbal Traumatisches erlitten haben. Sie sollen ihm jetzt bestätigen, dass er wirklich ihren einstigen Peiniger gefunden hat, bevor er ihn tötet. Doch indem er die Fotografin Shiva, Golrokh und ihren Bräutigam Ali, den Buchhändler Salar und den Arbeiter Hamid einweiht, stürzt er sie alle in ein Dilemma: Wenn der Entführte wirklich der ist, der sie in der Haft misshandelt hat, sollen sie ihn töten, ihn foltern? Oder nichts tun, weil es nichts an der Vergangenheit ändert und Rache möglicherweise nicht die erhoffte Katharsis bringt? Eine nervenzerrende Irrfahrt durch die Stadt und in die Wüste beginnt.

Der für sein regimekritisches Filmschaffen bekannte Regisseur Jafar Panahi hat «It was just an accident» in der Wüste und mitten in Teheran gedreht. Ein erhebliches Risiko für ein Filmprojekt, das nicht von den sittenstren-

Wie würde die Zivilgesellschaft damit umgehen, wenn das Regime eines Tages fallen sollte – auch mit den Unterdrückern?

Um diese Frage kreist «It was just an accident».

gen Behörden genehmigt wurde. Doch da Panahis Themen niemals durchgewunken würden, filmte er wie auch in den Jahren zuvor im Verborgenen – darauf bedacht, bei den Drehs möglichst wenig Aufmerksamkeit auf die Filmcrew zu lenken. Im Alltagsgeschehen, welches sich im Hintergrund der Strassenszenen abspielt, berühren sich Fiktion und Realität. «Wenn ich behaupte, ein sozialer Filmemacher zu sein, sozialrealistische Filme zu drehen, müssen meine Filme auch die Gesellschaft spiegeln», sagte Panahi in einem Interview mit der Zeitschrift «Filmbulletin». Die beiden weiblichen Figuren Shiva und Golrokh tragen kein Kopftuch. Und die in den Strassen gedrehten Szenen machen deutlich, dass sich – trotz der Allgegenwart des Regimes – seit den Protesten nach dem Tod der Studentin Mahsa Amini 2022 ein gesellschaftlicher Wandel zu vollziehen scheint. Auch hier, auf den Strassen, sind unverschleierte Frauen unterwegs. «Die Figuren müssen die Realität auf den Strassen reflektieren», führt Jafar Panahi im Interview aus.

In «Taxi Teheran», für den Jafar Panahi 2015 an der Berlinale den Goldenen Bären gewann, spielte er einen Taxifahrer. Eine unauffällige Kamera auf dem Armaturenbrett filmte die Umgebung und die Fahrgäste. Sein kritisches Filmschaffen brachte den 1960 geborenen Regisseur zweimal ins berüchtigte Evin-Gefängnis. 2010 erhielt er neben der Haftstrafe auch ein 20-jähriges Berufsverbot. Letzteres wurde aufgehoben, als er während seiner zweiten Haft 2023 in den Hungerstreik trat und auf Kaution freikam.

Während dieses zweiten Gefängnisaufenthaltes tauschte sich Jafar Panahi mit anderen Insassen aus. Auf diesen Erfahrungen und Geschichten basiert nun «It was just an accident», wofür er dieses Jahr in Cannes die Goldene Palme bekam. Die Figuren scheinen auch stellvertretend für einzelne Gruppen innerhalb der Gesellschaft zu stehen, die den herrschenden Mullahs und deren Schergen ein Dorn im Auge sind: Frauen, Kreative, Intel-

lektuelle, aber auch Arbeiter, die es wagen, auf der Strasse für einen gerechten Lohn zu protestieren. Dadurch liegt die besondere Spannung des Films nicht nur in der Klärung der Frage, ob die Figuren Rache nehmen werden –wenn es sich denn wirklich um den Täter handelt. Sondern auch darin, wie die Zivilgesellschaft damit umgehen würde, wenn das Regime eines Tages fallen sollte – auch mit den Unterdrückern. Im Gespräch mit dem «Filmbulletin» verweist Jafar Panahi auf diese in die Zukunft weisende Dimension seines Films: «Man würde ihn typischerweise erst nach dem Untergang eines Regimes machen. (…) Was werden wir tun, was werdet ihr tun, wenn der Tag kommt?»

Bei Vahid und seinen Weggefährt*innen löst die Konfrontation mit dem möglichen Täter heftige Reaktionen aus. Während Shiva (Maryam Afshari) etwa versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, scheint Hamid (Mohamad Ali Elyasmehr) nicht zu wissen, wohin mit all seinem Zorn. «Viele werden sich rechtfertigen müssen», schleudert er den anderen in der Wüste entgegen.

Einzelne Sequenzen ziehen sich in die Länge. Doch gerade sie ermöglichen, sich auf die Figuren und ihre überreizten Sinne einzulassen, man horcht mit ihnen in die Düsternis. So lässt sich vermutlich ein Bruchteil dessen nachempfinden, was es bedeutet, in Einzelhaft oder mit verbundenen Augen nach und nach jedes Zeitgefühl zu verlieren. Monotones Warten, nur unterbrochen von einem weiteren Verhör, das sich akustisch ankündigt –durch eine unverkennbare Stimme. Oder durch das über den Boden schleifende Geräusch einer Beinprothese.

«It was just an accident», Regie: Jafar Panahi, Spielfilm, IRN, FR, LUX 2025, 102 Min, mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi. Läuft neu im Kino.

Veranstaltungen

Winterthur

«Geld ist Klasse. Ungleichheit und Überreichtum», Theaterstück, Mi, 19. bis Fr, 21. Nov., jeweils 19.30 Uhr, Theater Winterthur, Theaterstrasse 6. theaterwinterthur.ch geldistklasse.com

Es müsse endlich über Reichtum, über Geld und über die Superreichen geredet werden, findet nicht nur die Millionenerbin Marlene Engelhorn, sondern auch der Theatermacher Volker Lösch, die Schauspielerin Marlene Reiter und der Autor Lothar Kittstein. Zusammen stehen sie nun auf der Bühne. Denn: Armut, Ausbeutung und soziale Diskriminierung zu beklagen, reicht nicht mehr aus. «Höchste Zeit für eine theatrale Attacke auf den Überreichtum!», rufen sie aus. Und zeigen, wie Hochvermögen in undemokratische Macht umschlagen kann, wie Geld und (Un-)Gerechtigkeit zusammenhängen, wie Überreichtum sich nach aussen hin tarnt und gegen Kritik immunisiert – und sie fragen, wie man dennoch die Demokratie retten kann. Die Spieler*innen verbinden Dokumentarisches, Persönliches und groteske Spielszenen und geben damit Einblick in die abgeschottete Welt der Supervermögen. Die Uraufführung fand letztes Jahr in Düsseldorf statt, seitdem tourt «Geld ist Klasse» im deutschsprachigen Raum. DIF

Winterthur

«Internationale Kurzfilmtage Winterthur», Di, 4. bis So, 9. Nov., verschiedene Spielstätten. kurzfilmtage.ch

Film ist immer eine Beschäftigung mit der Welt. Und gerade im Kurzfilmschaffen zeigt sich der Umgang mit aktuellen gesellschaftlichen Themen, mit dem Zustand der Welt, oft besonders mutig und frei in der Form. An den Kurzfilmtagen Winterthur widmet sich das Spezialprogramm «Truth or Data» der künstlichen Intelligenz – die unsere Gegenwart filtert, generiert, kontrolliert und mitschreibt. Zwischen Poesie und Politik fragen die Filme nach den Möglichkeiten und Gefahren einer Welt, in der Den-

gefällt. Doch Regisseurin Gut stösst mit ihren Anweisungen bald einmal an ihre Grenzen, denn der Gemeindepräsident Kellenberger spielt den Freiheitshelden Wüthrich und lässt sich als solcher gar nichts vorschreiben. Die Statisten Hans und Heiri sind engagiert, sagen nur leider immer das Falsche, während Herr Schön alias Vogt Hünigwald darauf pocht, dass ihm das Herumreiten auf alten Traditionen nichts sage. Kurz, es reiten und reden alle aneinander vorbei. Und als Schön im wüsten Streit um Deutungsmacht, Freiheit und Demokratie zu einem radikalen Mittel greift, steht mehr als ein Theaterstück auf dem Spiel. Das Kabarett-Duo schön&gut besteht aus Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter – der auch die Surprise-Verkäufer*innen in unserer Textwerkstatt literarisch begleitet (siehe Seite 6). DIF

Basel und weitere Städte «Culturescapes: Sahara 2025», Kulturfestival, bis Sa, 29. Nov., diverse Veranstaltungsorte. culturescapes.ch

gen tiefsitzende patriarchale Praktiken zur Wehr. Die Reihe «Frauen verschaffen sich Gehör» läuft im neuen kino Basel ab Do, 6. und Fr, 7. Nov. DIF

Baselland «Ueli Mäder: Gesprächsreihe», Kultur-Bistro Cheesmeyer, Hauptstrasse 55, Sissach, jeweils 19 bis 20.30 Uhr, Eintritt frei (Kollekte); Hotel Schützen, Bahnhofstrasse 19, Rheinfelden, jeweils 19.30 bis 21 Uhr, Eintritt CHF 15, Anmeldung online. cheesmeyer.ch schuetzenhotels.ch

ken, Fühlen und Schaffen ausgelagert werden. Und das Fokusprogramm «Cinema of India» führt das Publikum durch mehr als 100 Jahre indischer Filmgeschichte: Sechs Kurzfilmblöcke zeigen die Vielfalt eines bewegten Landes –intim, politisch und zutiefst menschlich.

Schweiz

«Unter freiem Himmel», Kabarett, Sa/So, 1. und 2. Nov., Schaffhausen; Fr, 7. Nov., Hochdorf; Sa, 8. Nov., Urnäsch; Fr, 14. Nov., Fr, 21. Nov., Brugg; Sa, 22. Nov., Oltingen; Mo, 1. bis So, 14. Dez., Zürich. Weitere Termine bis 2026 siehe Spielplan online. schoenundgut.ch

DIF

Nur alle fünfzig Jahre wird in Grosshöchstetten das Freilichtspiel «Die Blutbuche» aufgeführt, und nur an einem Abend, denn am Ende des Stücks wird der Baum

Wie frei sind Kunst und Medien zwischen Repression, Protest und wachsendem Autoritarismus im Maghreb und in angrenzenden Regionen? Auf dem Podium «Presseund Kunstfreiheit unter Druck» in Kooperation mit «Le Monde diplomatique» kommen der Schweizer Diplomat Stéphane Tomagian, beim EDA zuständig für den Nahen Osten und Nordafrika, die saharauische Künstlerin und Menschenrechtsaktivistin Asria Mohamed und der tunesische Journalist Malek Khadhraoui zu Wort (Mo, 3. Nov., 19 Uhr, Unternehmen Mitte, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich). Und im neuen kino Basel lässt sich mit einer Filmreihe nachvollziehen, was vom Arabischen Frühling geblieben ist. Die Proteste, Grossdemonstrationen und Volkserhebungen, die der Norden der Sahara 2011 erlebte, gaben zu Hoffnung Anlass. Während grosse Veränderungen ausblieben, haben sich im kleineren Rahmen Sichtweisen verändert: Frauen setzen sich ge-

Ueli Mäder ist emeritierter Soziologie-Professor, war einer der Gründer der linken Partei POCH und hat sich ein Leben lang mit Themen der sozialen Ungleichheit und Konfliktforschung beschäftigt. Letztes Jahr näherte er sich in seinem Buch «Mein Bruder Marco» zudem einem persönlichen Thema: der Alkoholsucht seines Bruders und dessen allzu frühem Tod. Und immer wieder ist Mäder mit Gesprächsreihen fürs breite Publikum unterwegs. «Soziale und ökologische Wende» heisst das aktuelle Thema im Kultur-Bistro Cheesmeyer. Am Do, 27. Nov. geht es um die «Droge Verwöhnung» mit den Gästen Jürg Frick (Psychologe) und Anna Tschannen (Coiffeuse, Künstlerin und Mutter). Sie sprechen darüber, was wir Kindern vermitteln und was wir ihnen zumuten. Am Do, 18. Dez. heisst das Thema «Natur, künstliche Intelligenz und Datenschutz», mit dabei sind John-Dylan Haynes (Psychologe, Neurowissenschaftler, Hirnforscher) und Danielle Kaufmann (Juristin, Datenschutzbeauftragte BS). Eine weitere Gesprächsreihe im Hotel Schützen heisst «Kultur und Gesellschaft». Am Mi, 26. Nov. bespricht Mäder mit der Kommunikations- und Friedensforscherin Isabel Prinzing die Frage: Wie lassen sich Konflikte verstehen und direkt angehen? Und am Mi, 17. Dez. dreht sich das Gespräch mit dem Germanisten und Religionspädagogen Henning Kurz darum, wie wir das soziale Miteinander fördern können. Weitere Termine online bei den Veranstaltungsorten. Die Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» des Vereins Kulturhaus Cheesmeyer kann auch auf Apple Podcasts nachgehört und abonniert werden. DIF

Tour de Suisse

Pörtner in Oberwinterthur

Surprise-Standort: Coop

Einwohner*innen: 25 577

Sozialhilfequote in Prozent: 5,2

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 27,0

Museum: Das Swiss Science Center Technorama in Oberwinterthur mit einer Fläche von 6500 Quadratmetern ist das einzige Science Center der Schweiz.

Römertor heisst das wuchtige, aber heruntergekommene Hochhaus, im obersten Stock sind zwei Balkone schwarz verfärbt, offenbar hat es gebrannt. Unten ist ein Discounter untergebracht, das Textilpflegezentrum hat aufgegeben, seit zwanzig Jahren gibt es die Schuhmacherei Toni. Hinter dem Hochhaus liegt die Automeile.

Folgt man der Römerstrasse, die weiter oben in die Römertorstrasse mündet und von welcher der Vollständigkeit halber der Römerweg abzweigt, gelangt man bald in eine kleinteiligere Gegend: Wohnblöcke, Gewerbegebäude und Einfamilienhäuser. Vor dem Culinarium wird in der Sonne gesessen und beim Kaffee verweilt. In der modernen Siedlung gegenüber treffen sich Frauen. Hier ist

auch die Textilpflege noch in Betrieb. Einen schönen Garten sowie ein Kulturprogramm bietet das Restaurant Bahnhöfli, dahinter moderne Firmen in einem alten Holzgebäude, ein Herrschaftshaus voller alternativer Behandlungsangebote. Den Hang hinauf wird es ländlich, Scheunen, Riegelhäuser, Gasthöfe mit Schweizer Namen und fernöstlicher Küche. Auf einem Holzbalkon sitzt eine Schaufensterpuppe im Pelzmantel.

Eine Reihe Handwerksbetriebe, Goldschmiede, eine Schlosserei, eine Velowerkstatt. Ein Studio für Tanz und Bewegung, ein Dorfladen, Pizza und Kebab, sogar einen richtigen Kiosk gibt es.

«Alli uf Schaffhuse, 100 % Antibock» steht auf einem Plakat, hat vermutlich etwas

mit Fussball zu tun, während Karl Marx auf einem ausgefransten Klebebild rät: «Bist du Kommunist? Dann organisier dich!» Wie ein Hotspot des organisierten Kommunismus wirkt die Gegend nicht wirklich.

Wer eher den schönen Seiten des Lebens zugewandt ist, leistet sich im nahen Restaurant Menoir ein DreiGängeMenü für 95 Franken. Auf einem kunstvoll gemalten Schild halten zwei Hunde auf Säulen ein Seil in der Schnauze, an dem ein Schild mit einem Namen und ein Datum hängt, das die Geburt eines Kindes verkündet. Oder eines Hundes.

In dem kleinen Park hinter der Hecke liegt wohl der Ursprung der sich auf die Römer beziehenden Strassennamen, denn hier wurden archäologische Ausgrabungen gemacht, die Funde und Fundamente aus jener Zeit freilegten.

Die Sammelstelle ist mit Dorf Oberi angeschrieben, so die Abkürzung für Oberwinterthur, das irgendwann Stadtteil wurde.

Die von einem Friedhof umgebene Kirche wurde für ihre Renovierung 1981 mit dem EmchPreis geehrt, zudem wurde sie unter den Schutz der Eidgenossenschaft gestellt. Das Leben des St. Arbogast erzählen die Wandmalereien im Innern, eine sehr frühe Form der Graphic Novel. Zudem gibt es in der abgesehen vom Dröhnen eines Luftentfeuchters recht stillen Kirche einen gesonderten Ort der Stille. Hier stehen Stühle bereit, etwas bequemer als die hölzernen Kirchenbänke.

Wieder draussen, in der Unteren und Oberen Hohlgasse, setzt sich das Dorfidyll fort. Holzbeigen vor Scheunen, versteckte Gärten und Sonnenblumen in Töpfen, Flyer für Indoor und Waldspielgruppen, bunte Reihenhäuser mit Künstlerateliers.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Die 25 positiven Firmen

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Atem-Fachschule LIKA, Stilli bei Brugg

FairSilk Social Enterprise, www.fairsilk.ch

Zehnder Arbeitssicherheit, Zürich scherrer & partner GmbH, Basel

Madlen Blösch, Geld & so

Kaiser Software GmbH, Bern

Frauengemeinschaft Altenrhein

Gemeinnützige Frauen Aarau

Appius GmbH, Interims-Management

Maya Recordings, Oberstammheim altra vista gmbh - Schulberatung

Allrounder-GMVL Tom Koch, Bern

Breite-Apotheke, Basel

AnyWeb AG, Zürich

Hagmann-Areal, Liegenschaftsverwaltung

Alternative Bank Schweiz AG movaplan GmbH, Baden Fonds Heidi Fröhlich

Beat Vogel, Fundraising-Datenbanken

Stahel & Co. AG, Der Maler fürs Leben. ZH a energie ag, Schüpfen

Afondo Consulting, Adrian Hässig - Coach

Gemeinnützige Frauen Aarau

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau Schweiz. Philanthropische Gesellschaft

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei. Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

SURPLUS – DAS

NOTWENDIGE EXTRA

Das Programm

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?

Eine von vielen Geschichten