Tema portfolio: Il rapporto tra interno ed esterno

Durante i passati tre anni di laboratori, corsi e conferenze ho sempre cercato di capire quale fosse il miglior modo di fare architettura, cosa rendesse un edificio completo e godibile.

Arrivato alla fine del corso di studi triennale penso di aver capito il primo punto fondamentale: l’architettura si deve adattare al contesto in cui è inserita e riuscire a valorizzarlo il più possibile.

Per la stesura di questo portfolio ho voluto inserire i progetti fondamentali che hanno formato questa mia visione, dai primi più prematuri agli ultimi più consapevoli.

In tutti gli elaborati prodotti l’esterno viene esplorato costantemente in modo diverso: come qualcosa da ammirare, da cui proteggersi, da raggiungere e da sfruttare a proprio vantaggio.

La parete non deve per forza separare dall’esterno, può collegare in modi differenti; entrambi possono giovarne da questo rapporto senza che uno sovrasti l’altro.

INDICE 05_YouHouse 04_Rise of Light Museum 03_Krefeld Golf Club 02_Lightwood 01_Abitare alpino Pag. 3 Pag. 8 Pag. 13 Pag. 18 Pag. 23

01_Abitare alpino

Laboratorio di fondamenti dell’architettura contemporanea

Cimon del Froppa, Dolomiti

ICAR/14 - Crediti:10

A.a. 2018/2019

Componenti: Stefano Bassi, Costanza Pisano, Patrizia Leardi

Professore: Massimiliano Giberti

Ho deciso di inserire come primo elaborato il primo progetto che ho svolto, in quanto è stato fondamentale per mettere in pratica tutte le nozioni imparate nelle esercitazioni precedenti.

La richiesta è quella di esplorare le possibilità dello strapiombo, progettando un’architettura minima in un contesto alpino. É stata data particolare attenzione al rapporto tra l’ambiente costruito e l’orografia del sito.

L’architettura si adatta al contesto per valorizzarlo e gli ambienti interni sono progettati per mettere in mostra il paesaggio alpino.

La nostra intenzione è stata quella di lavorare con ambienti modulari che potessero essere trasportati via aerea in loco, così da semplificarne la costruzione.

Il sito di progetto si trova a pochi metri dal sentiero CAI 280, ed è posto su uno strapiombo. La nostra strategia è stata quella di regolare l’inclinazione dell’edificio in funzione di quella del terreno.

L’interno è stato strutturato sul modello di una scala in cui ogni livello è adibito ad una particolare funzione. Così facendo è stato possibile inserire tutti gli impianti necessari per un bivacco.

Si discostano dalla “scala” il corpo notte e quello d’entrata, che sono sviluppati su più piani.

1_Disposizione dei moduli sulla pendenza

2_I solai seguono l’andamento del terreno

3_I blocchi che ne necessitano vengono alzati

N 3

Planimetria dell’intorno

Abitare alpino

Pianta_con entrata estiva ed invernale 2761 m 2763 m 2765 m 2767 m 2769 m Entrata estiva Altezza: 0,3 m Entrata invernale Altezza: 3 m Entrata estiva Altezza: 0,3 m 4 Abitare alpino

Entrata invernale

Entrata estiva

Sezione prospettica laterale

Zona servizi igienici

Ripostiglio legna Ripostiglio bombole

É possibile vedere nella sezione prospettica la struttura a scala spiegata precedentemente. Ogni livello si sviluppa in una zona superiore e inferiore, con quest’ultima che fa da supporto alla prima.

La particolare inclinazione del tetto e della struttura porta chi sta dentro a guardare verso lo strapiombo, rendendo la struttura un grande cono ottico verso l’esterno.

Inoltre si può vedere il funzionamento del corpo delle entrate, con due accessi a seconda della stagione, in quanto la neve potrebbe bloccare quello inferiore.

Sezione prospettica frontale

Dalla zona giorno è possibile accedere al corpo notte; esso si sviluppa su più piani e può ospitare fino a 12 persone.

La disposizione delle zone adibite al pernottamento è realizzata in modo tale che chi arrivi non disturbi chi già sta riposando.

Al piano inferiore è stat realizzata una zona finalizzata alla funzione di guardaroba di entrata e di uscita.

Zona cucina Zona giorno

Zona giorno Corpo notte

Zona cucina Zona giorno

Zona giorno Corpo notte

5 Abitare alpino

6 Abitare alpino

Il corpo delle entrate è sviluppato su due livelli. Al livello inferiore è presente l’entrata estiva, con una porta che conduce alla scala per accedere a tutti gli ambienti.

Per entrare al livello superiore, dove si trova l’entrata invernale, è stata inserita una scala a causa del livello della neve, in quanto potrebbe variare nel corso del tempo.

Entrambi gli ingressi dispongono di una zona per potersi cambiare prima di entrare nella struttura.

Il corpo notte è organizzato su più piani collegati tra di loro tramite delle scale. Ad ogni livello sono disposte più postazioni per dormire per ospitare un massimo di 12 persone.

Le postazioni letto sono state disposte in modo tale che coincidessero con le ampie finestre che creano uno scenario suggestivo per i visitatori.

Assonometria_Corpo entrate

7 Abitare alpino

Assonometria_Corpo notte

Laboratorio di tecnologia

El Salvador

ICAR/12 - Crediti:10

A.a. 2019/2020

02_Lightwood

Il progetto è stato realizzato per la società Ebrex, con la quale si è messo in contatto il docente per vedere come ce la saremmo cavata in un contesto più realistico.

La richiesta è quella di un consultorio di prima assistenza nell’ambito di un progetto di sviluppo turistico nell’area costiera di El Salvador.

Gli obbiettivi posti sono quelli di mettere alla prova le capacità di prefigurazione di progetto apprese nel semestre precedente e una particolare attenzione alle modalità di costruzione e realizzazione.

Ci sono stati forniti direttamente dalla società le misure dei pannelli prefabbricati e le necessità per la struttura. Tra queste quelle di maggiore rilevanza per il committente sono lo studio e un buon collegamento tra l’ambulanza e la sala operatoria di primo soccorso.

Tutti gli ambienti si sviluppano intorno ad un corridoio centrale e sono disposti in modo che gli quelli pubblici siano vicini all’entrata e quelli di competenza del personale più distanti.

La particolarità del corridoio è la presenza di “tagli” che permettono un’illuminazione diffusa dei locali.

Componenti: Stefano Bassi, Costanza

Pisano

Professore: Andrea Giachetta

elettrica locale primo soccorso 10,3 mq rifiuti 0,85mq corrente 1,6 mq rifiuti 0,85mq cucina 5,6 mq studio 4,7 mq bagno 2,8 mq bagno 1,9 mq locale caldaia 1,4 mq camera di degenza 12,8 mq spogliatoio 3,3 mq

1_Gli ambienti si sviluppano intorno al corridoio principale

2_A partire da questi si forma la sala di pronto soccorso

8 Lightwood

3_L’inclinazione del tetto permette il defluire delle precipitazioni

All’esterno la struttura presenta un collegamento diretto con la strada e un posteggio per l’ambulanza che permette di accedere direttamente alla sala di primo soccorso.

Abbiamo voluto differenziare i materiali del corridoio da quelli degli altri ambienti per evidenziare anche visivamente le funzioni interne.

Oltre a questo gli ambienti si distinguono anche per il rivestimento, uno realizzato con lastre di legno classiche, e l’altro con conci che sporgono per dare più dinamicità.

Il corridoio è caratterizzato da una serie di finestre che si alternano tra quelle a terra e quelle sul soffitto, per permettere una maggiore illuminazione.

Queste sono realizzate in policarbonato, per permettere il passaggio della luce ma allo stesso tempo di non riscaldare eccessivamente l’ambiente, viste le elevate termperature del luogo.

Il tutto è costruito secondo misure modulari poiché è richiesto l’utilizzo dei pannelli intelaiati forniti dalla società.

In questi modo la costruzione sarebbe stata possibile in poco tempo, a secco, e facilmente riproducibile in altre aree del paese.

La parte più interessante da studiare è stata quella del soffitto curvo, che abbiamo immaginato potesse usare una serie di lastre di legno collegate tra di loro con un nodo a ginocchio: tramite una placca di metallo interna.

9

Lightwood

Esploso assonometrico_Sistema costruttivo

Rivestimento in legno

Tavolato in legno distanziato per la ventilazione

Listelli

Spazio di ventilazione

Pannello intelaiato

Spaccato_Copertura esterna

Dettaglio_Nodo a ginocchio della copertura del corridoio

10 Lightwood

Montanti in legno lamellare

Profili di giunzione trasparenti

Policarbonato

Per realizzare la parte curva delle finestre sono stati utilizzati dei profili di giunzione nelle parti sagomate, in modo da non sforzare troppo il policarbonato. L’utilizzo di quest’ultimo è fondamentale per dare luce all’ambiente e allo stesso tempo evitare di non raggiungere temperature eccessivamente elevate.

Queste si collegano alle pareti inferiori tramite dei profili in alluminio. L’edificio sarebbe esposto per la maggior parte delle ore al sole, per questo è stato posto uno strato isolante particolarmente spesso verso la parte interna, creando una copertura a cappotto.

Il recupero di tutti i materiali è stato pensato di farlo tramite aziende locali per favorire l’economia dei dintorni, in quanto si tratta di posti molto ricchi di materiale ligneo utilizzabile.

Staffa in alluminio

Policarbonato

Profilo in alluminio

Rivestimento interno

Pannello di fissaggio

Barriera al vapore

Isolante termico

In ordine dall’alto al basso: tetto curvo, ancoraggio al pannello, parete

Dettaglio_parete del corridio

11 Lightwood

Vista_Corridoio

Listelli di copertura

Listello e livello di ventilazione

Barriera traspirante

Barriera al vapore

Rompigoccia

Gronda

Pannello di OSB

Struttura di supporto

Per quanto rigualda lo smaltimento delle acque sono stati predisposti dei canali di gronda nascosti dietro le finiture esterne.

Dopo aver raccolto l’acqua questa viene scaricata a terra dai tre pluviali indicati in figura.

Lungo la parete curva non è stato possibile posizionarne uno invisibile e di conseguenza è stata disposta una gronda a terra che portasse l’acqua in una cisterna di raccolta.

In questo modo nei giorni di pioggia il corridoio crea un effetto cascata molto suggestivo per chi lo vede dall’interno.

Assonometria_Smaltimento delle acque

1 1 2 2 3 3

Dettaglio_Gronda

12 Lightwood

03_Krefeld Golf Club

Laboratorio di progettazione 3, Modulo A

Krefeld, Germania

ICAR/14 - Crediti:10

A.a. 2020/2021

Componenti: Stefano Bassi, Costanza

Pisano

Professore: Vittorio Pizzigoni

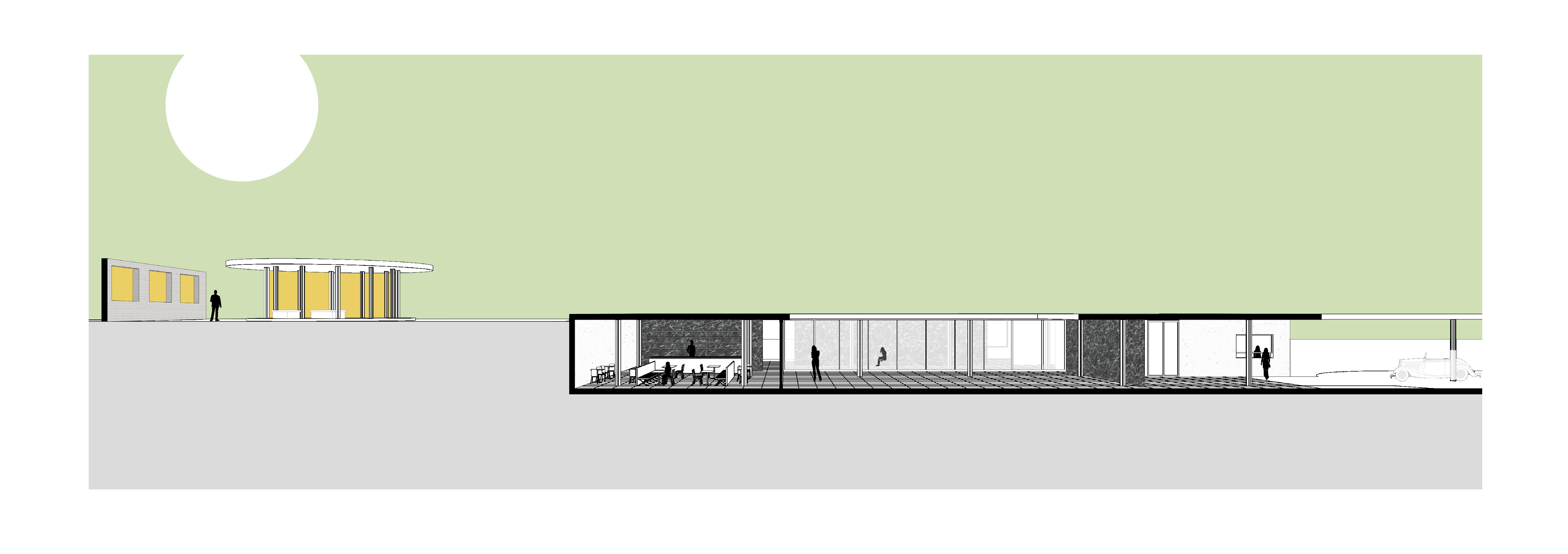

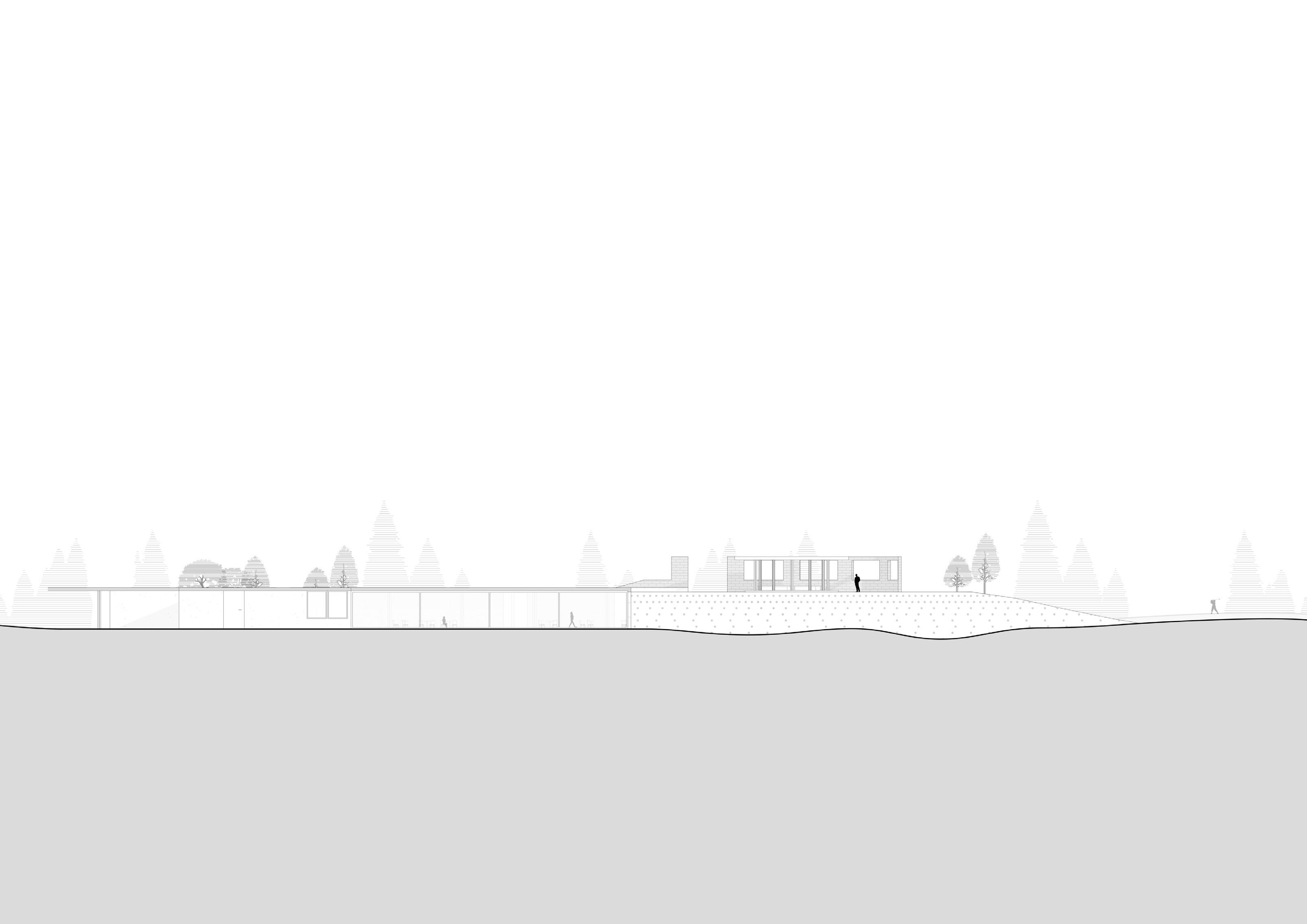

Il laboratorio si è focalizzato inizialmente sull’analisi delle opere di Mies van der Rohe, per poi finire il semestre con questa esercitazione. La richiesta è quella di scegliere un’opera non finita di Mies e completarla con le conoscenze acquisite durante la prima parte del corso.

La nostra scelta è stata quella del golf club che gli era stato commissionato per la città di Krefeld nel 1930. Ci ha attirato la struttura geometrica, e il nostro obbiettivo principale è stato quello di posizionare il padiglione esterno.

Questo si discosta dal resto della struttura nella forma, e dagli schizzi rimasti non si capisce come volesse inserirlo. Ci siamo concentrati sul suo ruolo nel contesto dei campi e come potesse essere uilizzato.

13 Krefeld Golf Club

Schizzi rimasti dall’archivio di Mies

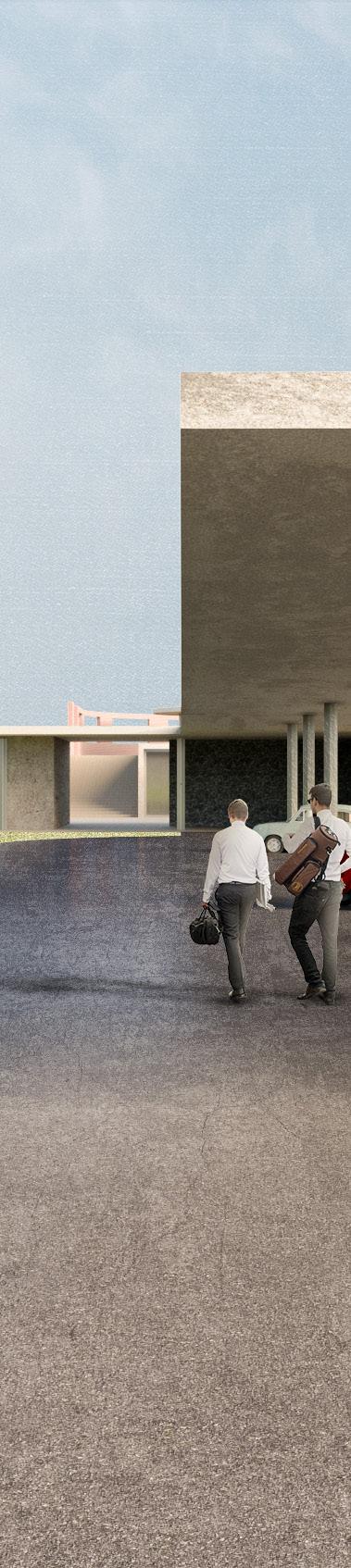

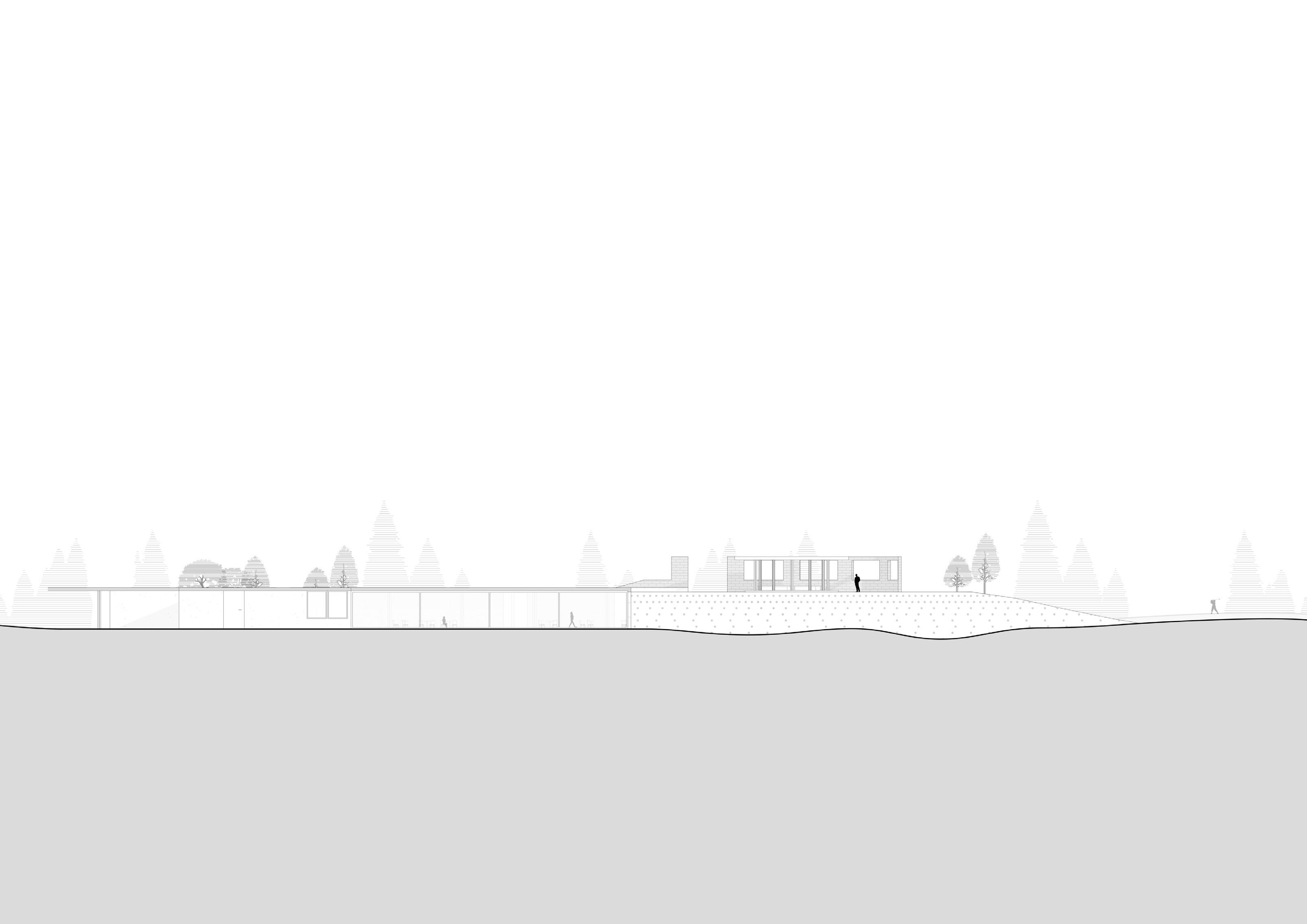

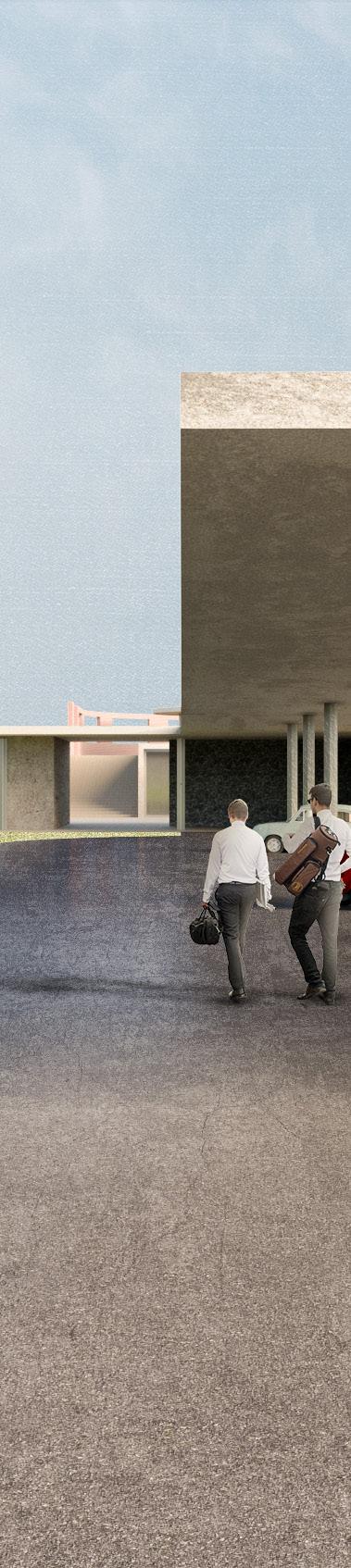

Il progetto si colloca nella zona Nord della città di Krefeld, in posizione periferica.

La zona era circondata da abitazioni e si tratta di un terreno artificale predisposto per questo progetto. La disposizione del terreno e delle buche è stata realizzata per valorizzare al meglio la struttura e il padiglione.

La posizione di quest’ultimo è stata decisa in base all’orientamento del sole (così da non mettere in ombra l’ampio cortile interno), e alla posizione delle buche.

Il padiglione è posto su una collina artificiale ad un’altezza sufficiente da poter essere visibile da tutti i campi. In questo modo esso fa da perno centrale mentre gli ospiti possono spostarsi intorno ad esso da un campo all’altro.

Allo stesso modo dal padiglione è possibile avere una visione periferica del terreno circostante, questa è messa in risalto dalla presenza di un muro con le aperture che guardano sulle varie zone.

La struttura originale è stata concettualmente mantenuta com’era: un cortile centrale che divide la zona pubblica, composta dalla parte amministrativa, bar e una zona relax, e quella privata, composta dagli spoiatoi e il magazzino.

Gli ambienti sono stati riorganizzati per riequilibrare le proporzioni delle aperture. L’ingresso al cortile è stato allargato rispetto al progetto originale e quello degli uffici ristretto, in quanto di minor interesse per gli ospiti.

La zona ristoro è stata specchiata in modo da chiudere su 3 lati il cortile e sul suo lato è stata disposta la scala che porta al padiglione. In questo modo tutti gli ambienti sono disposti intorno alla corte, le cui poche aperture verso l’esterno sono messe in risalto.

14 Krefeld Golf Club

Planimetria

Contesto_Inserimento in Krefeld

Pianta

Assonometria con percorsi

Pianta

Assonometria con percorsi

15 Krefeld Golf Club

Prospetto Nord

L’entrata alla struttura è composta da una passerella che funge da parcheggio; essa presenta la tipica struttura con le travi a croce di Mies, ripresa dal celebre Padiglione Barcellona.

Il cortile centrale è circondato da tutti gli ambienti interni e separato dalle pareti in vetro. Il pavimento e le pareti sono rivestite in marmo.

Alcune di esse hanno la particolarità di essere rivestite con un marmo di tonalità più scura per evidenziare la separazione degli ambienti più importanti, come quella che divide il parcheggio dal cortile interno.

La parte inferiore e superiore della struttura sono collegate da un muro di laterizio. Questo si discosta dai materiali puri e dalle forme del resto della struttura.

In esso vi è una transizione nelle forme, parte dalla linea retta, con la quale delinea il cortile inferiore e termina con la parete curva che gira intorno al padiglione, indirizzando il percorso verso la prima buca.

Vista_Passerella

Sezione prospettica_Cortile centrale 16 Krefeld Golf Club

Vista_Padiglione

17 Krefeld Golf Club

04_Rise of Light Museum

Laboratorio di progettazione 3, Modulo B

Naoshima, Giappone

ICAR/14 - Crediti:10

A.a. 2020/2021

Componenti: Stefano Bassi, Costanza

Pisano

Professore: Matteo Ghidoni

II Laboratorio è successivamente continuato con un nuovo docente ma mantenendo costante il tema già precedentemente proposto. La nuova richiesta è quella di spostare l’architettura completata nel primo semestre in un nuovo luogo, tempo e adattarla ad un’altra funzione.

La nostra scelta è stata Naoshima, isola giapponese famosa per i musei di Tadao Ando. Abbiamo pensato che il museo potesse esporre opere di arte moderna e contemporanea. Le sale sono state realizzate per valorizzarle al meglio

Abbiamo quindi scomposto il progetto nei singoli ambienti per poi riordinarli, spostarli e moltiplicarli. Questaseriedioperazionihadefinitolanuovastruttura.

Sono state riprese le caratteristiche degli altri musei in modo da inserirlo al meglio in un contesto così complesso.

Inserimento_Naoshima

N

Assonometria_Inserimento sul monte di Naoshima

Concept_Il progetto precedente viene scomposto e ricomposto per adattarsi al nuovo contesto

18 Rise of Light Museum

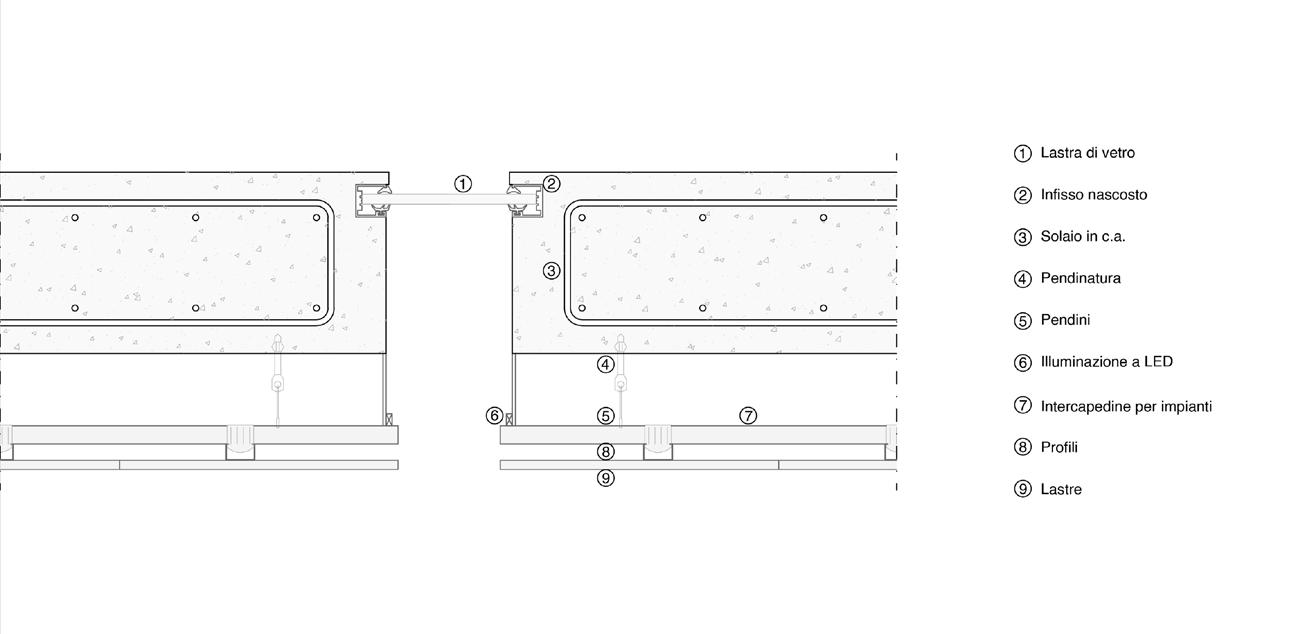

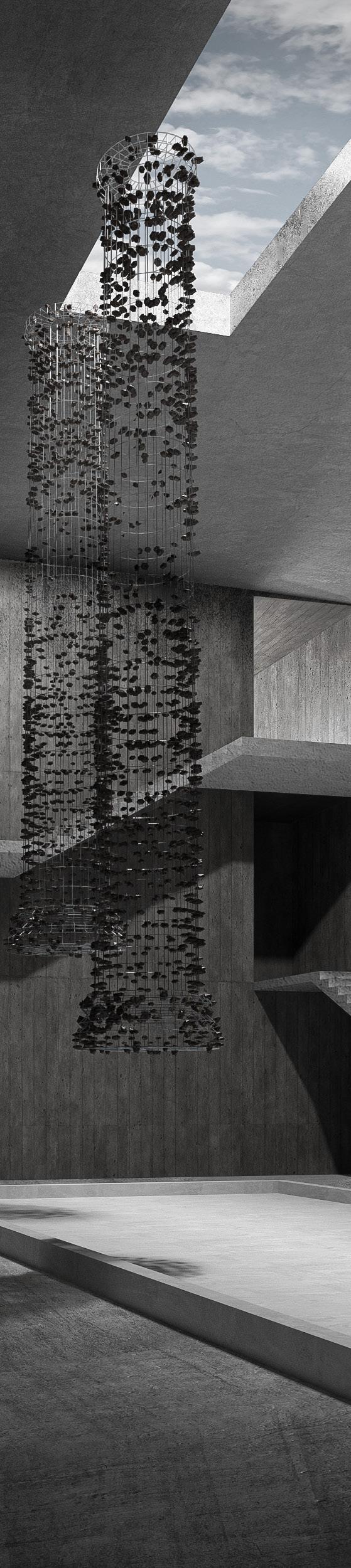

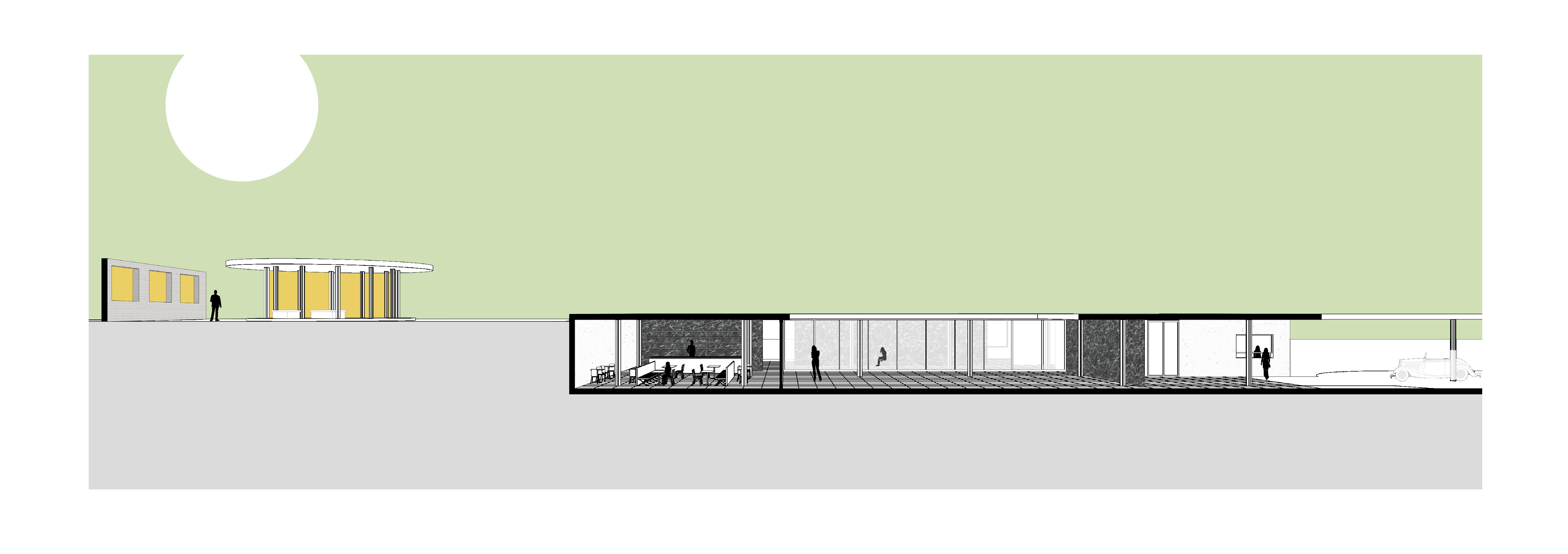

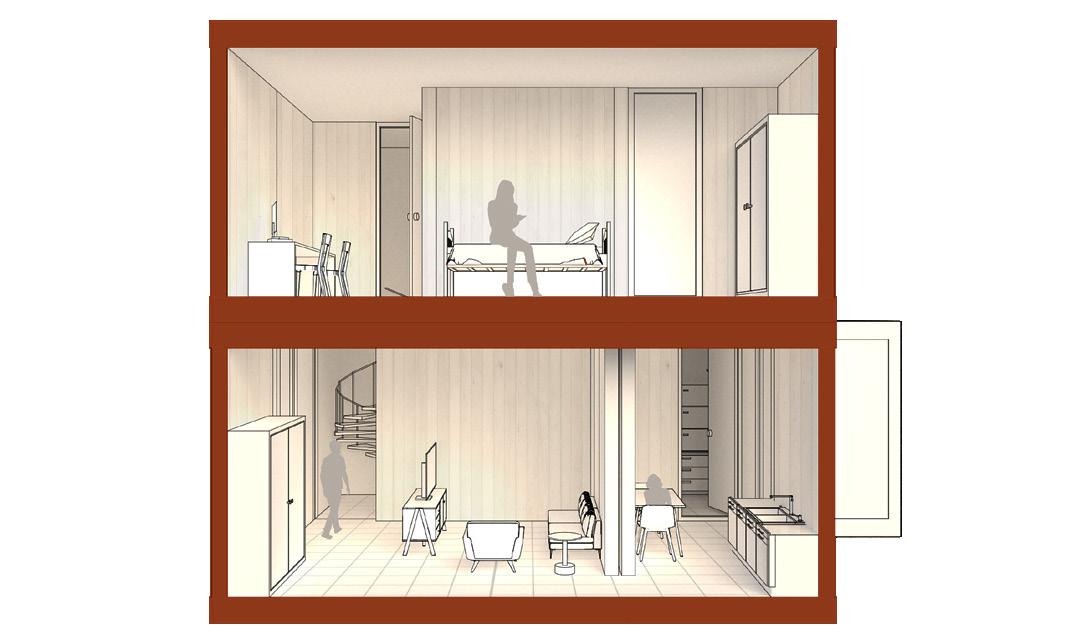

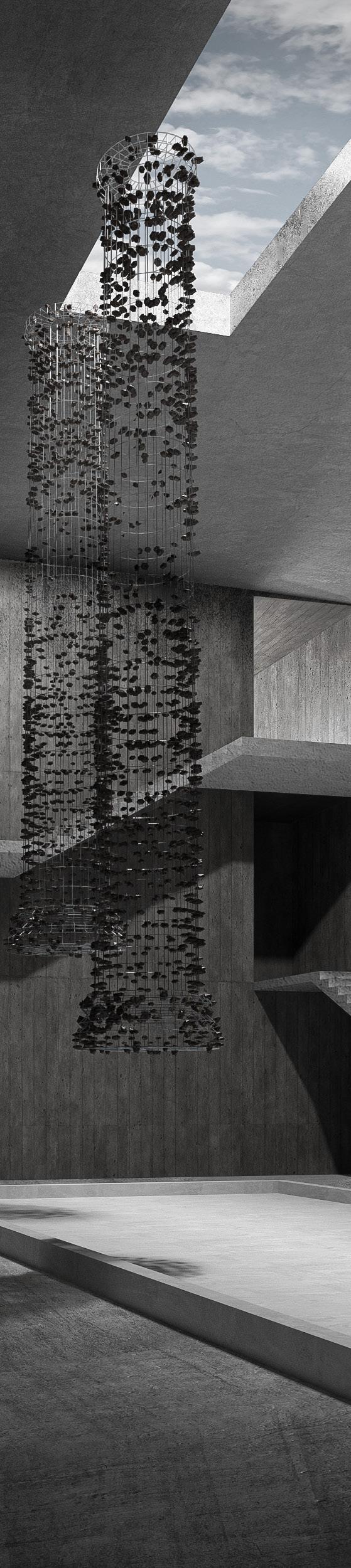

Il concetto che sta alla base del progetto è quello di risalire attraverso le varie sale espositive verso l’esterno, mantenedo la luce come elemento unificante di tutta l’esperienza.

Questa indica il percorso e la direzione di sala in sala, diventando così l’obbiettivo ultimo di chi attraversa i vari ambienti.

Un esempio di questo lo si può vedere nel secondo spazio espositivo, che presenta un’apertura sul soffitto per far entrare la luce e illuminare il percorso a terra.

La visita parte dalla lobby interrata e attraverso un corridoio a misura d’uomo si giunge al grande primo spazio espositivo, nel quale si ritornerà durante la visita e farà da punto di snodo principale.

Esploso_Struttura completa 19 Rise of Light Museum

Pianta_Elementi apogei

Nel passare da un ambiente all’altro non si vede mal dove si arriva, c’è sempre una parete o un ostacolo da superare. Abbiamo mantenuto questa caratteristica per sperimentare i cambi di scala degli spazi.

Una volta giunti all’esterno il percorso si dirama in due direzioni, verso il padiglione panoramico o la passerella, che funge da ultimo spazio.

Questa si riflette su una coppia di pareti rivestite in metallo che segnano la fine del percorso.

Tutta l’esperineza si concentra sulla verticalità e la conquista dell’esterno. Abbiamo voluto cosi sfruttare la complessa orografia del sito e rendere la visita come una scalata graduale verso la cima del monte.

Sezione prospettica_Secondo spazio espositivo

Sezione_Primo e secondo spazio espositivo

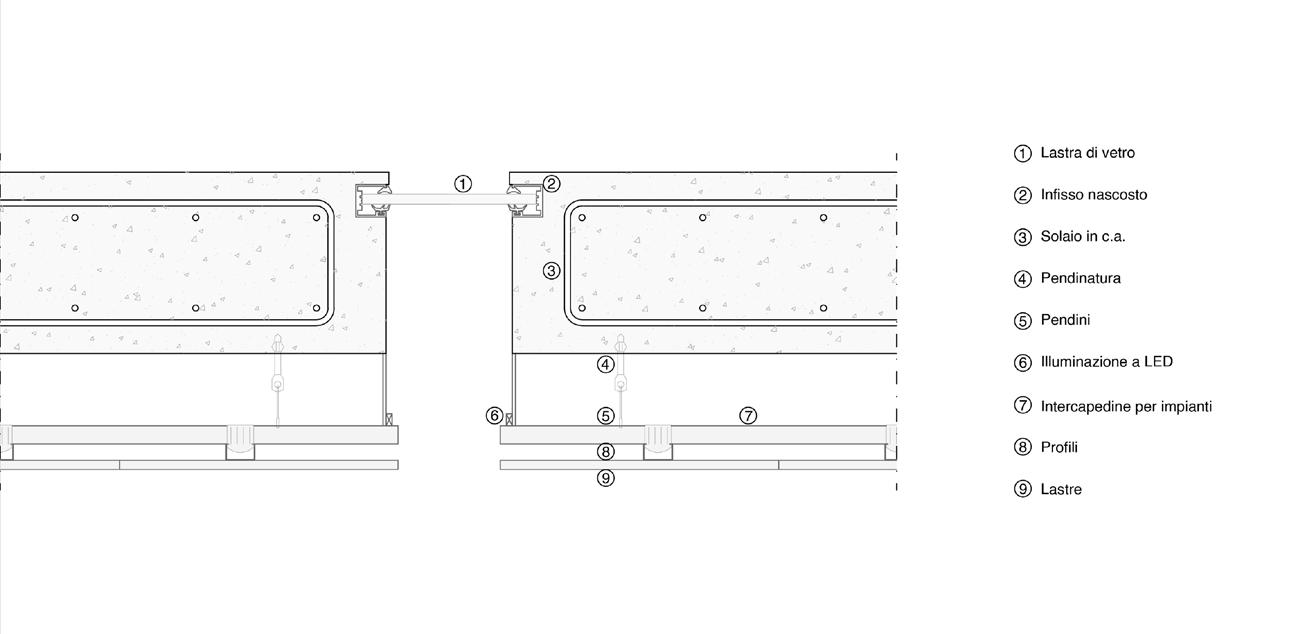

Dettaglio_Infisso nascosto del secondo spazio espositivo

Assonometria_Primo spazio espositivo

Assonometria_Secondo spazio espositivo 20 Rise of Light Museum

21 Rise of Light Museum

22 Rise of Light Museum

1_L’abitazione viene assemblata dal sito

2_I pezzi ordinati vengono consegnati e montati in loco

3_La costruzione avviene in poco tempo

4_Vengono predisposte zone urbane per queste case

Prova finale

Titolo: Ipotesi per un modello evolutivo di abitazione fai da te

Sessione di laurea: Giugno 2022

Componenti: Stefano Bassi, Costanza

Pisano

Relatore: Andrea Giachetta

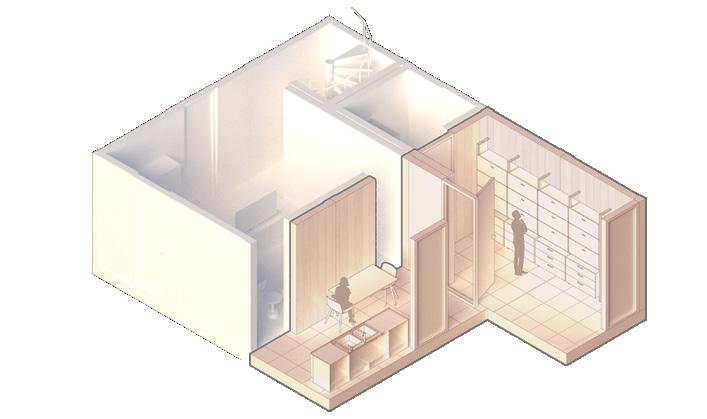

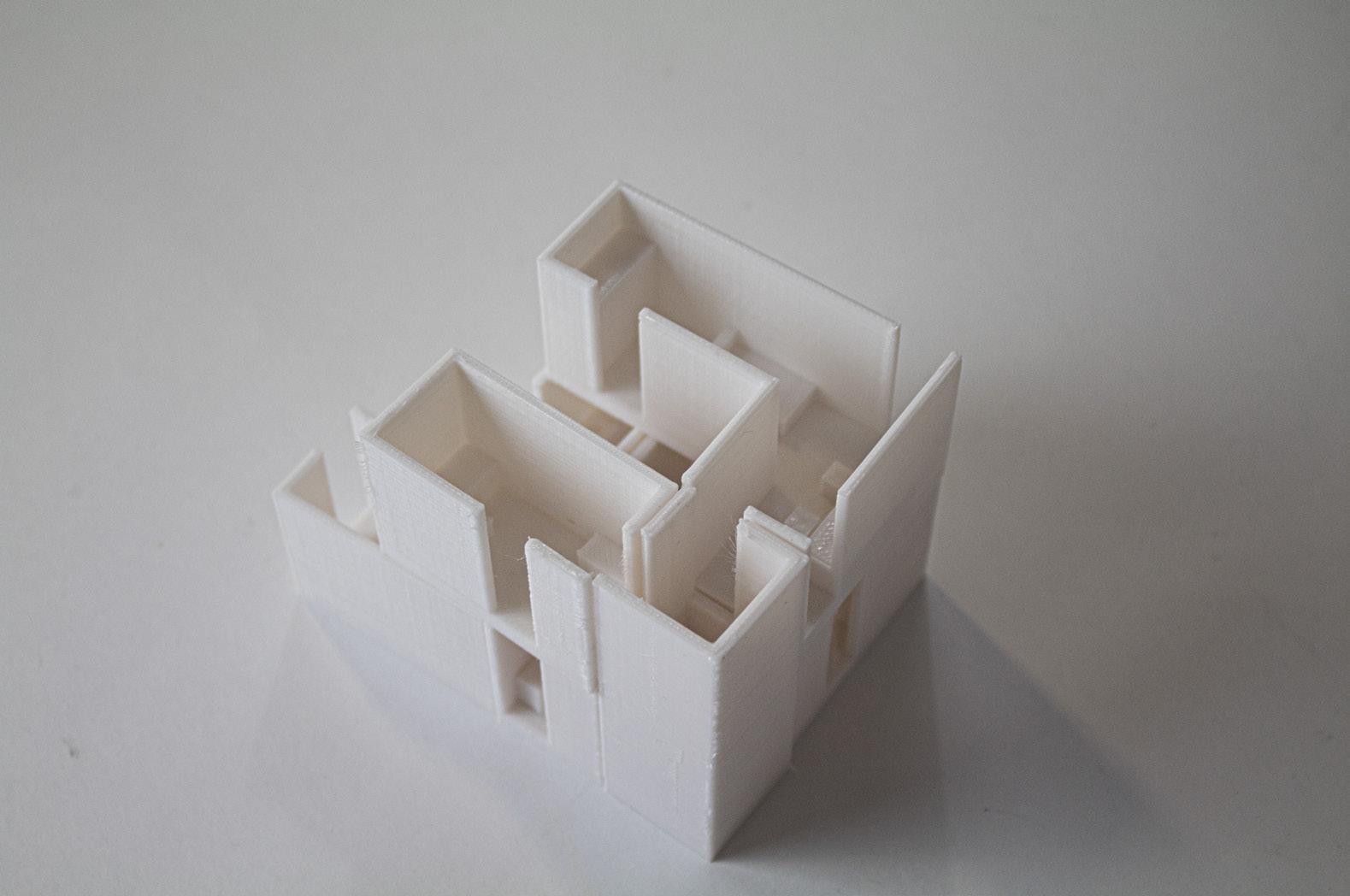

Per la tesi di laurea abbiamo preso spunto da un concorso di idee finito poco prima. Esso consisteva nella progettazione di una microhouse di 35 mq.

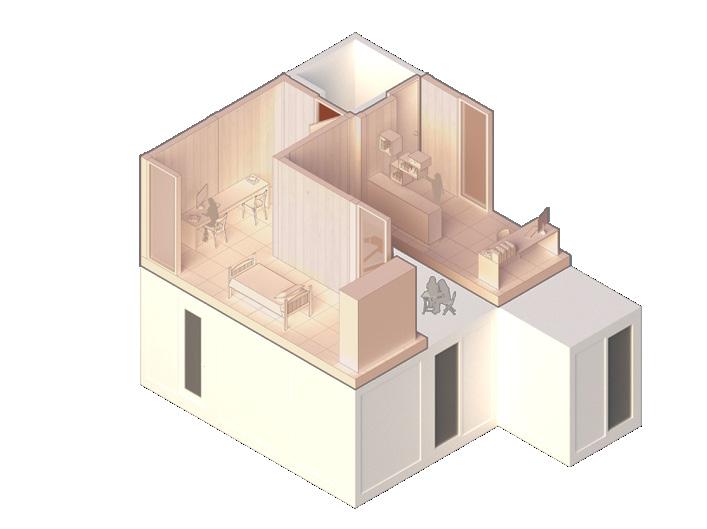

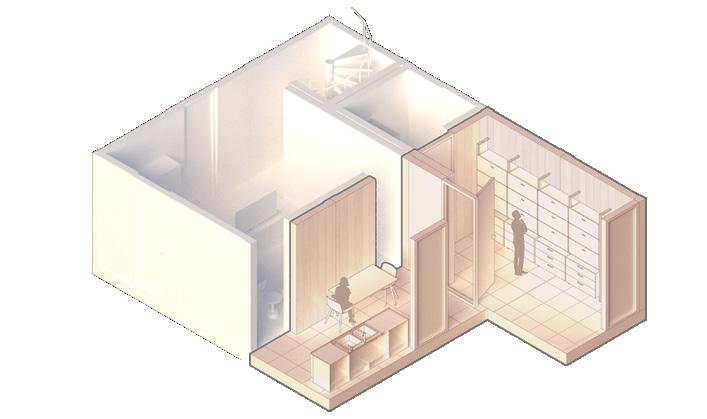

A partire da questo abbiamo immaginato un modello di casa che potesse essere assemblato in base alle esigenze delle singole persone. Sono stati individualmente progettati dei moduli prefabbricati adibiti alle normali funzioni di una casa. Ognuno di essi è disponibile in 3 taglie (S,M,L) con le relative aperture verso gli altri ambienti.

Attraverso i collegamenti che queste creano è possibile assemblare la propria casa a seconda dei propri bisogni. Nel corso del tempo questi cambiano, e così può fare anche la casa: si possono aggiungere, togliere e spostare moduli facilmente.

Si è pensato di predisporre delle aree in alcune città per facilitare la compravendita delle unità.

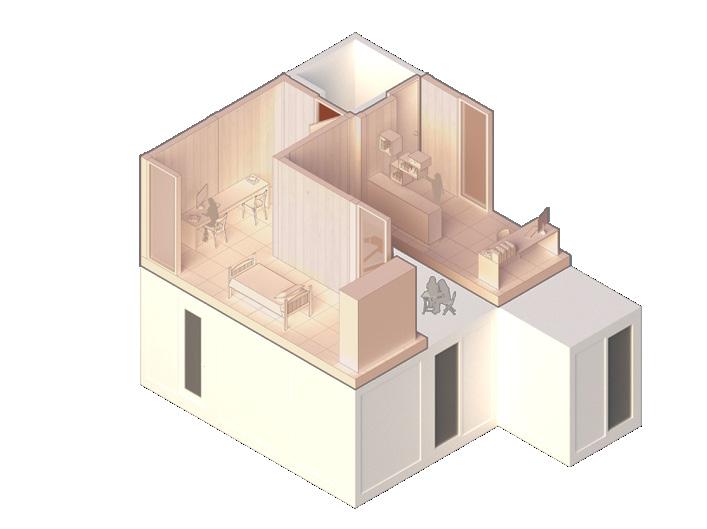

Abbiamo voluto prefigurare i cambiamenti di una casa nel tempo, partendo da una casa costruita per una persona.

Con l’aggiunta di pochi moduli, si può adattare all’esigenze di una coppia.

L’abitazione si sviluppa insieme a chi la abita, con l’inserimento di ulteriori ambienti.

L’evoluzione dell’abitazione non riguarda soltanto l’aggiunta di moduli ma anche la rimozione e lo spostamento di essi.

Ogni membro della famiglia può trasferirsi semplicemente spostando la propria camera per formare una nuova casa con altre persone.

05_

YouHouse

DOMUS principi concept esempi tecnologie

Assonometria_Quartiere residenziale 23 YouHouse

Esempi dei principali moduli nelle taglie disponibili

Small Medium Large

Il fulcro del progetto sono proprio i moduli. Sono state inserite a lato le assonometrie degli ambienti che ritenevo più importanti e significative che abbiamo prodotto.

Ognuno di questi ha più aperture che possono essere usate come collegamenti o chiuse con le pareti di completamento messe in fondo alla pagina.

Con questi e altre tipologie di moduli sono stati realizzati più esempi di case assemblate, nelle pagine a seguire ho inseriti due delle configurazioni realizzate per l’elaborato completo.

Parete X

Parete Y

Pareti di completamento

Pianta_Esempio con pareti di completamento

Parete Porta Finestra Finestra

Portafinestra Scaffali Letto pieghevole Tavolo pieghevole

24 YouHouse

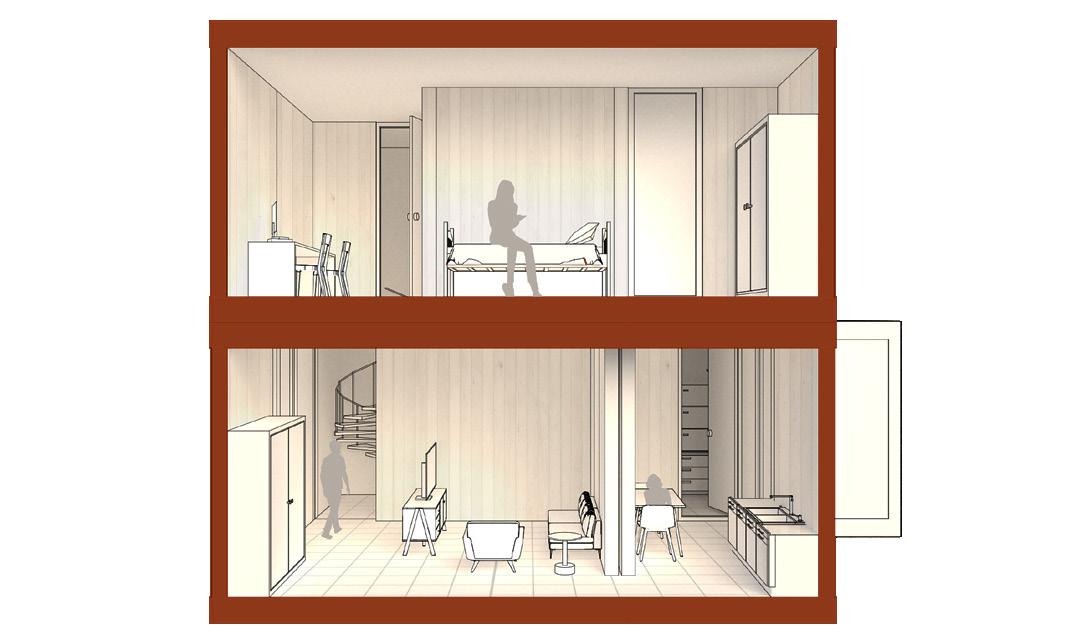

Smart house

Questa abitazione è pensata per uno smartworker, per questo motivo è stata realizzata su due piani, consentendo uno stile di vita non statico.

La presenza di un terrazzo esterno consente di lavorare e passare del tempo all’aria aperta.

0 1 3 5 10m 2.5 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5

Pianta piano terra

Pianta primo piano

25 YouHouse

Casa small

Questa casa è pensata per due studenti; per questo motivo sono stati utilizzati solo moduli small, in quanto ho immaginato una vita prevalentemente fuori casa.

L’abitazione è utilizzata per le funzioni essenziali, permettendo comunque di vivere al meglio.

0 1 3 5 0 1 3 5 10m

5.0 10.0

26 YouHouse

Assonometria_Stratigrafia pareti

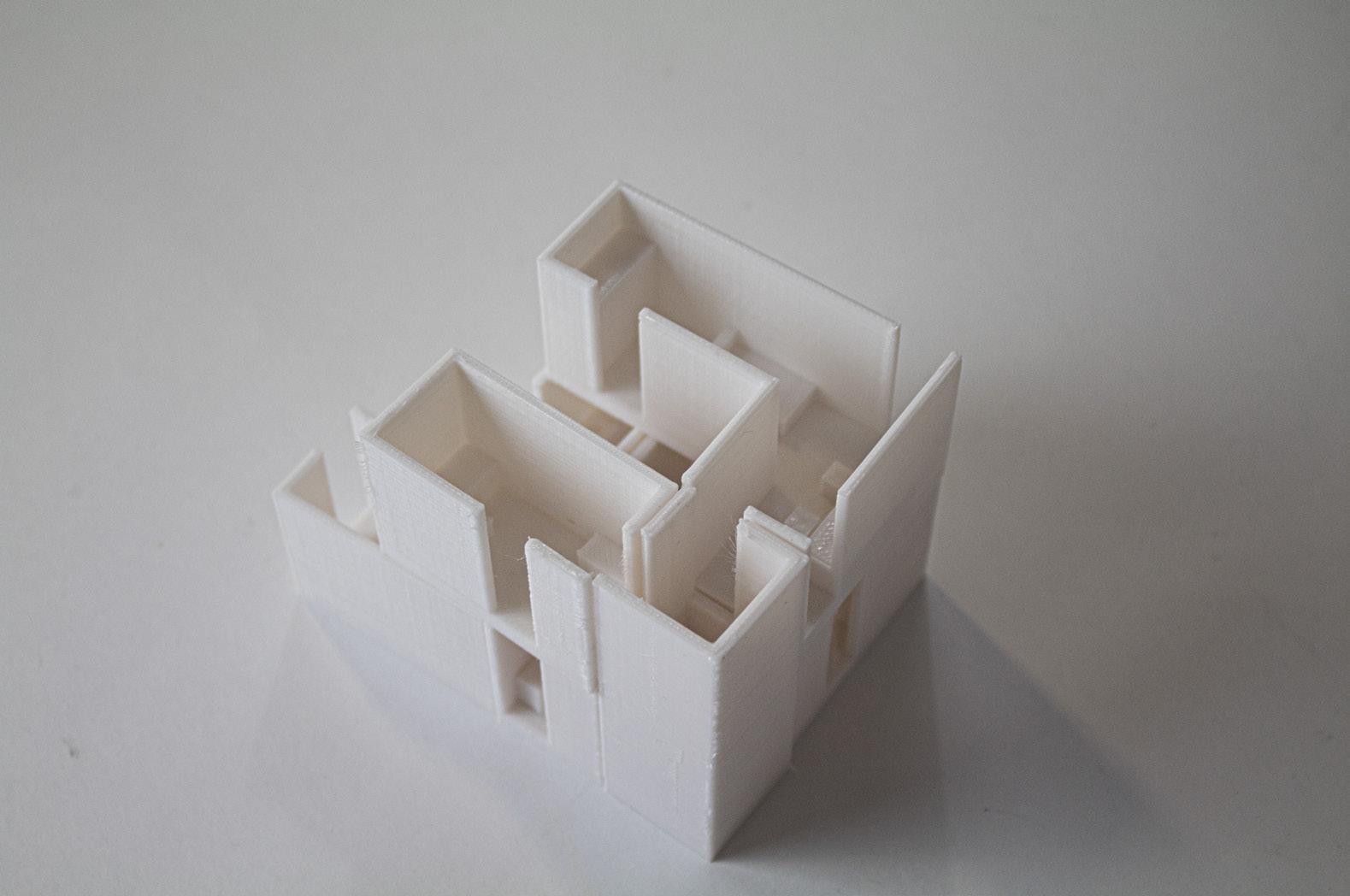

Per quanto riguarda la parte tecnologica, è tutto realizzato in pannelli intelaiati prefabbricati. La scelta del metodo costruttivo è stata determinata dalla versatilità del sistema, ma soprattutto dal fatto che fossero facilmente trasportabili e montabili in poco tempo.

Le pareti, il solaio inferiore e quello superiore sono realizzati mantenendo degli intercapedini per gli impianti degli ambienti che ne necessitano. I collegamenti sono tutti tramite giunti.

Per unire i moduli in orizzontale e in verticale sono state predisposte delle placche che vanno a posizionarsi sotto il rivestimento esterno. Questo è composto da due strati di legno, uno con i corsi verticali, che forma una cornice esterna, e quello sottostante con i corsi orizzontali. Sono tenuti insieme e vincolati al pannello sottostante tramite viti.

Dettaglio_Collegamento orizzontale

Dettaglio_Collegamento verticale

Dettaglio_Rivestimento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 15 15 14 14 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25

di copertura Listellatura Controlistellatura Guaina sottotegola traspirante Pannello di fibre bituminoso Montanti Isolante OSB Listellatura Pannello di legno 30 mm 50 mm 2 mm 25 mm 200 mm 200 mm 15 mm 30 mm 15 mm 365 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pacchetto

Listellatura Pannello di fibre di legno bituminoso Montanti Isolante OSB Listellatura (impianti) Pannello di legno 20 mm 30 mm 25 mm 140 mm (140 mm) 15 mm 30 mm 15 mm 275 mm 11 12 13 14 15 16 17 18

Elemento di facciata

Pavimento (a secco) Isolante acustico OSB Travetti Isolante OSB 10 mm 30 mm 25 mm 18 mm 200 mm 80 mm 15 mm 298 mm 19 20 21 22 23 24 25

Rivestimento del pavimento

Assonometria_Giunzioni

Dettaglio_Stratigrafia pannello 27 YouHouse

esterno

28 YouHouse

Zona cucina Zona giorno

Zona giorno Corpo notte

Zona cucina Zona giorno

Zona giorno Corpo notte

Pianta

Assonometria con percorsi

Pianta

Assonometria con percorsi