Mobilität

’25

’25

Die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DWI nimmt im Interview den Status quo der Mobilitätswende unter die Lupe.

Prof. Knut Ringat

Als Friedrich List 1833 zwischen Dresden und Leipzig die erste Fernbahnstrecke in Deutschland initiierte, war das mehr als ein technisches Meisterstück. Es war der Beginn eines Mobilitätswandels, der das Land wirtschaftlich wie gesellschaftlich veränderte. List war ein Visionär, der früh die Bedeutung eines deutschlandweiten Eisenbahnsystems erkannte. Doch er wusste auch: Allein ist eine solche Vision nicht zu verwirklichen. Mit einer Koalition gestaltungswilliger Unternehmer konnte List nicht nur seine Idee in die Tat umsetzen, sondern er schuf eine Eisenbahnstrecke, die auch fast 200 Jahre später noch zu den bedeutendsten Verbindungen in Ostdeutschland gehört.

Die Herausforderungen der Gegenwart verlangen auch von uns Mut und Pioniergeist, denn der Veränderungsdruck für die Mobilitätsbranche wächst stetig. Der Verkehrssektor war noch nie weiter davon entfernt, seine Klimaziele zu erreichen und es drohen Deutschland deshalb Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Gleichzeitig fahren andere Länder bei der Antriebswende davon, während knappe Kassen und Personaldecken in Deutschland die Verkehrswende ins Stocken bringen. Zögern und mit dem Finger auf andere zu zeigen, löst jedoch keines dieser Probleme. Im Gegenteil: Wer wirklich den Eisenbahnboom des 19. Jahrhunderts als Inspiration für ein neues goldenes Mobilitätszeitalter nehmen will, muss sich lossagen vom Kleinklein der Zuständigkeiten und gemeinsam mit allen weiteren Playern das Verkehrssystem in seiner Gesamtheit in den Blick nehmen. Denn – und das ist die gute Nachricht – wir haben die Expertise, die Technik und in so manchen großen Fragen bereits heute die richtigen politischen Voraussetzungen.

Nehmen wir das autonome Fahren: Deutschland hat 2021 als erstes Land weltweit die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass voll automatisierte Level-4-Fahrzeuge nicht nur getestet, sondern ganz normal im Regelbetrieb im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sein dürfen. Die neue Bundesregierung geht noch weiter und hat sich vorgenommen, Deutschland zu einem Leitmarkt für autonomes Fahren zu machen.

Insbesondere im öffentlichen Nahverkehr könnten autonome Fahrzeuge zum Gamechanger

ANZEIGE

werden: In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Technologie Voraussetzung dafür, dass auch entlegene ländliche Räume in Rahmen von On-Demand-Angeboten zu vertretbaren Kosten gut an den Nahverkehr angebunden werden.

Dass die Nachfrage da ist, zeigen zahlreiche On-Demand-Angebote in der ganzen Republik. So hat beispielsweise der Rhein-Main-Verkehrsverbund mit zehn lokalen Partnern ein umfassendes On-Demand-Netzwerk in Kommunen und Landkreisen im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus geschaffen. Beflügelt von dem Erfolg geht der RMV in Darmstadt und im Kreis Offenbach noch einen Schritt weiter und erprobt zusammen mit der Deutschen Bahn und weiteren Partnern im Projekt Kira, wie autonome Fahrzeuge die Effizienz weiter steigern. Bis 2030 könnte autonomes Fahren – wenn noch offene technische und betriebliche Fragen geklärt sind – in bestimmten Einsatzbereichen wie dem ländlichen Raum, dem Campusverkehr oder als Zubringer im ÖPNV tatsächlich in den Regelbetrieb übergehen. Voraussetzung dafür sind aber nicht nur neue Betriebsmodelle, Investitionen in Leitstellen und eine starke digitale Infrastruktur im ÖPNV – ebenso wichtig ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Verkehr und der Automobilwirtschaft, damit die Anwendungsfälle im öffentlichen Verkehr bei der Fahrzeugentwicklung mitbedacht werden.

Ein weiteres Feld, wo Mobilitätsträger nur voneinander lernen können, ist die Antriebswende. Im April 2025 lag der Anteil rein elektrischer PkwNeuzulassungen laut Kraftfahrtbundesamt bei 18,8 Prozent. Im Busverkehr und bei Lieferfahrzeugen steigt das Interesse, doch vielerorts fehlen

Ladeinfrastruktur, Finanzierung und klare Standards. Auch beim Schwerlastverkehr und in der Schifffahrt steckt die Elektrifizierung noch in den Anfängen. Dabei zeigen Beispiele wie Scandlines, dass Großprojekte möglich sind: Auf der Vogelfluglinie zwischen Deutschland und Dänemark betreibt die Reederei zwei E-Fähren. An Bord sind leistungsstarke Batterien mit einer Kapazität von mehreren Megawattstunden verbaut – genug Energie für eine komplette Überfahrt. Die Hochleistungsladeinfrastruktur in den Häfen sorgt dafür, dass die Schiffe in nur zwölf Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Ein preisgekröntes Projekt, das nur möglich war, weil Scandlines eng mit weiteren Partnern, wie zum Beispiel dem Energieversorger, zusammenarbeitete. Genau diese enge sektorübergreifende Zusammenarbeit brauchen wir auch, wenn es an Land mit der Antriebswende vorangehen soll. Fahrzeughersteller, Energieversorger, Verkehrsbetriebe und Kommunen müssen ihre Planungen aufeinander abstimmen. Wenn beispielsweise Schnellladehubs nicht nur für Pkw, sondern auch für Busse und Lieferfahrzeuge ausgelegt werden, spart das Platz, Zeit und Kosten. Gehen wir aufeinander zu und stimmen die Rahmenbedingungen bei Förderprogrammen, Wartungskapazitäten und Energieversorgung, könnten bis 2030 E-Autos die Mehrzahl der Neuzulassungen stellen und bis 2035 die meisten Busflotten im ÖPNV elektrifiziert sein.

Diese beiden Beispiele zeigen: Wir haben das Wissen, wir haben die Technik – aber wir brauchen noch mehr Zusammenspiel. Mehr Mut zur Koordination, weniger Kirchturmdenken. Genau deshalb ist es unabdingbar, dass wir über den Tellerrand schauen und uns auf Veranstaltungen wie dem Deutschen Mobilitätskongress über Verkehrsträgergrenzen hinweg austauschen: branchenverbindend, visionär und zielgerichtet.

Wie sich die Mobilität in ihrer Gesamtheit verändert, ist auch Thema dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Text Prof. Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds, Initiator des Deutschen Mobilitätskongresses und des Innovationspreises der deutschen Mobilitätswirtschaft

Lesen Sie Mehr.

04 Verkehr & Infrastruktur

06 Interview:

Prof. Dr. Claudia Kemfert

08 Nachhaltigkeit

12 Ladeinfrastruktur

16 Konsumverhalten

18 Künstliche Intelligenz

Smart Mobilität. Verlag und Herausgeber

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, 8003 Zürich, Schweiz

Redaktion (Verantwortlich)

Adriana Clemente

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +41 44 258 86 00

Layout (Verantwortlich)

Mathias Manner

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +41 44 258 86 00

Anzeigen (Verantwortlich)

Omar Munir Berhanu

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +49 12 08 53 70

Druckerei

Handelsblatt Media Group GmbH

Vom Gusskessel zur globalen Größe: Kubota steht für eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen kann – und für Mobilitätslösungen, die den Bau der Zukunft prägen. Mit den Mobilbaggern KW095 und KW115 positioniert sich das Unternehmen in einem stark wachsenden Marktsegment. Möglich wird das auch dank der neuen Partnerschaft mit Liebherr.

Wohin eine winzige Idee führen kann, zeigt diese Erfolgsgeschichte: Als Gonshiro Kubota 1890 in Osaka eine kleine Eisengießerei gründete, war nicht abzusehen, dass aus dieser Werkstatt einmal ein globaler Technologiekonzern entstehen würde. Doch mit dem Blick für das Wesentliche – Wasser, Boden, Ernährung –wuchs Kubota vom Zulieferer für Reisbauern zum Anbieter hoch entwickelter Maschinen und Infrastruktursysteme. Heute zählt Kubota über 52 000 Mitarbeitende in mehr als 120 Ländern. Die Produktpalette reicht von Landmaschinen und Industriemotoren über Wasseraufbereitungsanlagen bis hin zu modernen Baumaschinen. Das Motto »For Earth, For Life« prägt dabei nicht nur die Technik, sondern auch das Denken: Kubota versteht sich als Gestalter einer zukunftsfähigen Gesellschaft.

Auftrag Zukunft gestalten

Jede Maschine erfüllt einen Auftrag: Lebensgrundlagen sichern – sei es auf dem Acker, auf der Baustelle oder in der Stadt. Kubota liefert dabei Lösungen, die nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig sind. Die Verbindung von Tradition und Innovation zeigt sich auch in der Strategie: Kubota setzt verstärkt auf europäische Engineering-Kompetenz, kooperiert mit Hochschulen und investiert massiv in Digitalisierung – ein notwendiger Schritt, um künftigen Anforderungen an Automatisierung, Fernwartung und Umweltstandards gerecht zu werden. Zum Erfolg am europäischen Markt trägt auch der Produktionsstandort im rheinland-pfälzischen Zweibrücken maßgeblich bei. Neben der Fertigung von Kompaktbaggern und Radladern ist hier auch das europäische Entwicklungs- und Forschungszentrum für Baumaschinen angesiedelt.

Kompakte Kraftpakete für urbane Räume

Mit den neuen Mobilbaggern KW095 (9,5 t) und KW115 (11,5 t) erweitert Kubota seine Produktpalette und betritt ein neues Marktsegment – mit einem Angebot, das genau dort ansetzt, wo andere an Grenzen stoßen: auf engen Baustellen in Städten, im Forsteinsatz, bei Sanierungen im Bestand, auf Flächen mit Verkehrsbelastung oder Zeitdruck. Beide Modelle verfügen über einen

Jede Maschine erfüllt einen Auftrag: Lebensgrundlagen sichern – sei es auf dem Acker, auf der Baustelle oder in der Stadt. Kubota liefert dabei Lösungen, die nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig sind.

Heckschwenkradius von nur 1,50 bzw. 1,60 m und einen engen Wendekreis von 3,86 m. Damit lassen sie sich auch dort einsetzen, wo Radlader oder Raupenbagger an ihre Grenzen stoßen. Das Herzstück beider Maschinen bilden die leistungsstarken Kubota-Dieselmotoren, die für beide Modelle je nach gewünschtem Einsatzgebiet in zwei Varianten erhältlich sind – mit 55 kW oder 80 kW Leistung.

Mehr Effizienz und Sicherheit

Auch das Hydrauliksystem ist optimal auf die Bedürfnisse in dieser Leistungsklasse abgestimmt: Es erlaubt flüssige Bewegungen bei reduziertem Kraftstoffverbrauch – ideal in Zeiten hoher Energiekosten. Dank serienmäßiger Verstellausleger und optionaler Multifunktionsausleger sind die Maschinen besonders flexibel im Einsatz. Drei Lenkmodi – Zweirad-, Vierrad- und Hundeganglenkung – garantieren maximale Beweglichkeit in jedem Gelände. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Load-Sensing-System, das permanent auf Veränderungen im Betriebsdruck reagiert und die Leistung der Maschine in Echtzeit anpasst. Dadurch steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Sicherheit auf schwierigen Baustellen.

Fahrkomfort als Effizienzfaktor

Wer viele Stunden im Mobilbagger sitzt, weiß: Die Kabine entscheidet über Konzentration, Sicherheit – und am Ende auch über Produktivität. Bei KW095 und KW115 wurde nichts dem Zufall überlassen: Die Kabine

ist geräumig, vibrationsarm und optimal schallgedämmt. Große Fensterflächen sorgen für eine gute Rundumsicht. Auch die neue Bedienumgebung ist ein echter Gamechanger. Alles ist da, wo es sein soll. Der Touchscreen erlaubt personalisierte Belegungen, wichtige Funktionen lassen sich individuell konfigurieren. Ein seitliches Schiebefenster erleichtert die Kommunikation mit dem Baustellenteam – besonders bei innerstädtischen Einsätzen ein echtes Plus. Die Wartung wurde konsequent vereinfacht: Schlüsselkomponenten sind vom Boden aus erreichbar, viele Bauteile sind wartungsfrei – weniger Stillstand, mehr Output. Selbst der tägliche Sicherheitscheck lässt sich ohne Kabinenaufstieg erledigen –was gerade bei häufigem Fahrerwechsel oder Nachtbetrieb ein echter Vorteil ist.

Gemeinsam stark: Kubota und Liebherr Ein Meilenstein ist die Kooperation mit Liebherr. Kubota bringt seine Kompetenz im Bereich der Motorentechnik und Abgasreinigung für kompakte Baumaschinen ein, Liebherr liefert die Schwerbau-Erfahrung, Systemtechnik und europäische Engineering-Power. Beide Seiten profitieren: Diese Zusammenarbeit öffnet neue Märkte und beschleunigt den Zugang zu Schlüsseltechnologien. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar: Die Hydrauliksysteme der Maschinen KW095 und KW115 überzeugen durch starke Grundleistung und herausragende Flexibilität bei der Nutzung von Frontanbauten. Vom hydraulischen

Schnellwechsler bis hin zu anspruchsvollen Geräten wie Tiltrotatoren – die Maschinen sind für jede Herausforderung bestens gerüstet. Auch beim After-Sales-Service werden Prozesse vereinheitlicht – ein Gewinn für Kundinnen und Kunden, die beide Marken schätzen. Im Schulterschluss mit Liebherr will Kubota nun auch neue digitale Standards setzen – von cloudbasierten Wartungssystemen bis zur Integration von Telematikfunktionen in Echtzeit. Ziel ist eine neue Generation smarter Baumaschinen, die Daten ebenso effizient bewegen wie Erde.

Mobilität mit Haltung

Was Kubota unter Mobilität versteht, geht über reine Fortbewegung hinaus. Es geht um effizientes Arbeiten, ressourcenschonende Technologien und einen echten Beitrag zur Infrastruktur von morgen. Die Mobilbagger KW095 und KW115 stehen für diese neue Denkweise – kompakt, stark, emissionsarm und langlebig. Zugleich sind sie Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung: hin zu mehr europäischem Engineering, zu Kooperationen auf Augenhöhe – und zu einem Selbstverständnis, das wirtschaftliche Interessen und ökologische Verantwortung vereint. Mobilität ist für uns keine Frage von Geschwindigkeit, sondern von Verantwortung. In einer Branche, die sich rapide wandelt, setzt Kubota ein deutliches Zeichen: Wer heute in Nachhaltigkeit und Innovation investiert, kann morgen auf modernste Technik zählen. Für eine Zukunft, in der Mobilität, Verantwortung, Effizienz und Nachhaltigkeit nahtlos verschmelzen.

Weitere Informationen unter: kubota-eu.com

Deutschland steht am Scheideweg: Jahrzehntelange Versäumnisse in der Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur fordern zunehmend ihren Tribut –sichtbar an überlasteten Knotenpunkten, maroden Brücken und chronisch unpünktlichem Bahnverkehr. Gleichzeitig steigt der Handlungsdruck durch ambitionierte Klimaziele, geopolitische Lieferkettenverschiebungen und die digitale Transformation. Um die Mobilität der Zukunft zu sichern, investiert der Bund so viel wie nie zuvor – doch das allein reicht nicht.

Ein Sondervermögen soll es richten Im März 2025 verabschiedete die Bundesregierung ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte bis 2037. Rund 400 Milliarden Euro sind für den Bund vorgesehen – unter anderem für Schiene, Straße, Energie- und Digitalnetze. Weitere 100 Milliarden Euro fließen an Länder und Kommunen zur Modernisierung regionaler Verkehrssysteme. Ziel ist es, bestehende Netze zu ertüchtigen, Engpässe zu beseitigen und Deutschland langfristig resilienter, klimafreundlicher und international wettbewerbsfähig aufzustellen.

Bahnreform unter Hochspannung Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der Schienenverkehr. Laut Bundeshaushalt 2024 beliefen sich die Investitionen in die Bahninfrastruktur auf rund 16,4 Mrd Euro, darunter Mittel aus der LuFV III, Eigenkapitalzuführungen an die DB InfraGO sowie zusätzliche Bundeszuschüsse. Zum Vergleich: In die Bundesfernstraßen flossen im selben Jahr rund 8,9 Mrd Euro. Damit erhält die Schiene weiterhin den größeren Finanzrahmen – ein Signal für die verkehrspolitische Neuausrichtung zugunsten klimafreundlicher Mobilität.

Großprojekte wie die »Generalsanierung Hochleistungsnetz« sollen 4000 Kilometer zentraler Strecken bis 2030 modernisieren. Die Digitalisierung des Bahnbetriebs, etwa durch flächendeckende Einführung des Europäischen Zugsicherungssystems ETCS, wird als Schlüssel zur Effizienzsteigerung gesehen. Doch Fachkräftemangel,

Laut dem Bundesverkehrsministerium gelten rund 4000 Autobahnbrücken als dringend sanierungsbedürftig.

Lieferengpässe und komplexe Genehmigungsverfahren verzögern viele Vorhaben.

Brückensanierung als wirtschaftlicher Engpass

Auch das Straßennetz steht unter erheblichem Erneuerungsdruck. Laut dem Bundesverkehrsministerium gelten rund 4000 Autobahnbrücken als dringend sanierungsbedürftig. Der Sanierungsstau behindert nicht nur den Individualverkehr, sondern verursacht massive volkswirtschaftliche Kosten: Lieferverzögerungen, Umwege und Staus führen zu Produktivitätsverlusten und beeinträchtigen insbesondere den Mittelstand. Die Autobahn GmbH meldete zuletzt ein Haushaltsdefizit von 1,5 Milliarden Euro für 2025 – geplante Maßnahmen wie Neubauprojekte und Erhaltungsmaßnahmen müssen priorisiert oder verschoben werden. Der Ruf nach beschleunigten

Planungs- und Genehmigungsverfahren wird lauter, insbesondere auf Landesebene.

Elektromobilität braucht

Struktur, keine Symbolik

Parallel zum Infrastrukturumbau treibt die Bundesregierung den Ausbau der Elektromobilität voran. Ende Juni 2025 verfügte Deutschland über knapp 170 000 öffentliche Ladepunkte, darunter mehr als 38 000 Schnellladepunkte. Förderprogramme wie das »Deutschlandnetz« und Vorgaben aus der EU-Regulierung Afir (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) sollen für flächendeckende Versorgungssicherheit sorgen. Der Erfolg hängt jedoch maßgeblich von der Netzintegration und einem wirtschaftlich tragfähigen Betrieb ab. Private Investor:innen fordern stabile Rahmenbedingungen und schnellere Flächennutzungsgenehmigungen. Andernfalls droht ein

Nur wenn Fördermittel, Planungskapazitäten und politischer Wille zusammenwirken, kann Deutschland seine Verkehrsinfrastruktur auf das Niveau eines international führenden Wirtschaftsstandorts heben.

Auseinanderklaffen zwischen politischem Anspruch und realer Nutzerakzeptanz.

Verkehrspolitik im Strukturwandel

Die deutsche Verkehrspolitik steht heute vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss bestehende Infrastrukturen zukunftsfest machen und gleichzeitig neue Mobilitätsformen integrieren. Multimodale Angebote, die nahtlos Bahn, Auto, Rad, Sharing-Dienste und Fußverkehr verknüpfen, sind bislang meist Modellversuche – in der Fläche fehlen Anreizsysteme, Datenstandards und Investitionssicherheit.

Der Nationale Radverkehrsplan 3.0 etwa verfolgt ambitionierte Ziele, doch Kommunen fehlt es an Budget, Personal und Planungskompetenz. Auch die Integration autonomer Systeme – etwa im ÖPNV oder in Logistik-Hubs – ist bislang kaum über Pilotphasen hinausgekommen.

Finanzierung allein reicht nicht Deutschland investiert in einem historischen Ausmaß – doch ohne strukturelle Reformen bleibt die Wirkung begrenzt. Nötig sind:

– Effizientere Planungs- und Genehmigungsverfahren, etwa durch Digitalisierung und Standardisierung

– Priorisierung von Erhalt und Modernisierung gegenüber politisch motivierten Neubauprojekten

– Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, um Investitionen strategisch zu bündeln

– Transparente Zieldefinitionen, um Fortschritte messbar und politisch kontrollierbar zu machen

Nur wenn Fördermittel, Planungskapazitäten und politischer Wille zusammenwirken, kann Deutschland seine Verkehrsinfrastruktur auf das Niveau eines international führenden Wirtschaftsstandorts heben – und gleichzeitig den Weg in eine klimaneutrale Mobilitätszukunft ebnen.

Im Jahr 2021 als Tochter der DEVK Versicherung gegründet, positioniert sich hylane als deutscher Pionier für klimafreundliche Fahrzeugvermietung. Dabei verfolgt das Kölner Unternehmen ein nutzungsbasiertes Konzept: Logistikkunden zahlen nur für tatsächlich gefahrene Kilometer – inklusive Wartung, Versicherung und CO2-Zertifikaten und ohne Risiko.

hylane bietet Spediteuren eine unkomplizierte Dekarbonisierung ihrer Flotten: Sie zahlen nur für die tatsächlich gefahrenen Kilometer, während die Fahrzeuge im Besitz der Vermietungsgesellschaft sind.

Zum Start rollten Brennstoffzellen-Lkw von Hyundai für hylane-Kunden über die Straßen. 2022 gelang der Einsatz des ersten serienmäßigen Wasserstoff-Lkw in Deutschland und bis Jahresende hatte hylane 44 Lkw in der Flotte – weitere 78 waren in der Bestellung. Im Jahr 2025 geht hylane einen weiteren strategischen Schritt mit der Ausweitung der Flotte auf Batterie-Lkw. Als erstes Modell dieser Kategorie entscheidet sich hylane für den eActros 600 von Daimler. Unternehmen wie DB Schenker, DHL, Rewe, Hermes und Sonepar zählen zu den hylane-Kunden.

Früh kann hylane eine positive Bilanz ziehen: Die Fahrzeuge erzielen bei den ersten Nutzern jährliche Laufleistungen von um die 120 000 km mit Spitzenwerten

bis 800 km pro Tag bei Doppelschicht. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.

Technische Vielfalt und Service‑Ecosystem hylane baut ein Ökosystem aus Energieversorgern, Logistikpartnern, Prüfungsexperten, RecyclingSpezialisten und Versicherern auf und begleitet Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Im Portfolio finden sich Lkw wie der

Hyundai Xcient, Iveco S-eWay, Mercedes eActros und erste H2-Verbrenner-MAN-Modelle. Der Iveco S-eWay zeichnet sich etwa durch 800 km Reichweite bei nur 20 Minuten Tankzeit aus.

Vermietung auch in den Niederlanden In diesem Jahr hat die hylane GmbH die Nutzfahrzeugvermietung auch auf die Niederlande ausgeweitet. Mit der neu gegründeten Tochter hylane Netherlands BV bringt das

Unternehmen sein nutzungsbasiertes Mietmodell für emissionsfreie Lkw ins Nachbarland. Dieser Schritt zielt auf einen der wichtigsten Logistikknoten Europas, inklusive des Tiefwasserhafens Rotterdam, der eine Drehscheibe für den kontinentalen Güterverkehr ist.

Die Nachfrage nach Schwerlasttransporten ist in den Niederlanden hoch und damit auch der Bedarf an klimafreundlichen Lösungen. Rückenwind erhält das Konzept vom staatlichen Förderprogramm »Swim«, das sowohl den Kauf emissionsfreier Lkw als auch den Ausbau der Wasserstoff-Tankstellen bezuschusst.

Anders als in vielen anderen Ländern existiert in den Niederlanden darüber hinaus bereits ein Grundnetz an Wasserstoffstationen, sodass Transportunternehmen ihre bisherigen Routen weitgehend beibehalten können. Mit den zusätzlichen, strategisch platzierten Tankstellen, die »Swim« finanziert, soll das Netz künftig noch dichter werden und den Hochlauf alternativer Antriebe weiter beschleunigen.

»Wir übernehmen das Risiko – unsere Kunden können

Ob batterieelektrisch, mit Brennstoffzelle oder künftig mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor: Die Kölner Mobilitätsplattform hylane setzt konsequent auf alternative Antriebe im Schwerlastverkehr – und geht dabei in Vorleistung. Das Unternehmen beschafft nicht nur die Fahrzeuge, sondern übernimmt auch sämtliche betriebliche und finanzielle Risiken. Kunden zahlen lediglich pro gefahrenen Kilometer. Ein Modell, das den Wandel zur klimaneutralen Logistik erleichtert.

Dr. Sara Schiffer Gründerin & Geschäftsführerin

hylane ist eine Tochter der DEVK. Was war der Impuls für den Einstieg in den Schwerlastverkehr?

Die DEVK hat schon früh in nachhaltige Infrastruktur investiert, etwa in Wind- und Solarkraft. Mit hylane folgte der nächste konsequente Schritt: ein eigenes Unternehmen in einer der CO2-intensivsten Branchen Deutschlands aufzubauen. Anders als bei klassischen Start-ups steht hinter hylane ein Konzern mit über 140 Jahren Erfahrung, insbesondere im Risikomanagement. Diese Kompetenz übertragen wir auf die Mobilität. So ermöglichen wir Unternehmen eine sichere, kalkulierbare Umstellung ihrer Flotten.

Wie genau funktioniert das »Pay‑per‑Kilometer«‑Modell?

Unsere Kunden zahlen ausschließlich für tatsächlich gefahrene Kilometer. Wir kümmern uns um alles andere, von der Fahrzeugauswahl und Genehmigung über Logistik, Fahrertraining, Zugang zu Energie und Wartung bis hin zur Rücknahme. Auch das Restwertrisiko tragen wir. Steht ein Fahrzeug still, entstehen keine Kosten.

Das reduziert nicht nur Komplexität, sondern schafft Planungssicherheit für unsere Kunden, ein Schlüsselfaktor beim Technologiewechsel.

Was sind die größten Hürden bei der Dekarbonisierung von Nutzfahrzeugflotten?

Die Komplexität. Im Gegensatz zum Diesel, der universell einsetzbar war, verlangen emissionsfreie Antriebe ein enges Zusammenspiel von Einsatzzweck, Fahrzeugen und Infrastruktur. Batteriefahrzeuge, Brennstoffzellen oder künftig Wasserstoffverbrenner unterscheiden sich teils erheblich, etwa bei Reichweite, Infrastruktur oder Tank- und Ladesystemen. Hinzu kommt, dass die Antriebskonfiguration sich erheblich auf die Gesamtkosten auswirkt. Ein Fahrzeug für alle Einsatzzwecke: Diese Logik greift heute nicht mehr. Deshalb liefern wir keine spezifischen Fahrzeuge, sondern die passende emissionsfreie Transportkapazität für den jeweiligen Anwendungsfall unserer Nutzer.

Sie setzen auf technologische Offenheit. Welche Antriebe werden sich durchsetzen?

Es wird keine Einheitslösung geben. Europaweit sind über acht Millionen schwere und mittelschwere Nutzfahrzeuge unterwegs und ihre Einsatzszenarien sind extrem unterschiedlich. Batteriebetriebene Lkw lassen sich kurzfristig gut skalieren, aber mittelfristig wird Wasserstoff unverzichtbar, insbesondere um Limitationen beim Stromnetz zu begegnen.

Eine parallele Infrastruktur für Strom und Wasserstoff ist zudem volkswirtschaftlich sinnvoller als ein massiver Ausbau des Stromnetzes, der für eine Elektrifizierung alleine über BatterieLkw nötig wäre. Der Schlüssel liegt in der intelligenten Kombination der Technologien, je nach Reichweite, Einsatzort und Logistikbedarf.

Wie ist der Stand beim Infrastrukturaufbau –insbesondere für Wasserstoff?

Im Bereich Batterieladung sehen wir vor allem depotbasierte Lösungen der Flottenbetreiber. Bei Wasserstoff entsteht dagegen ein öffentliches Tankstellennetz. Deutschland ist mit rund 100 Standorten derzeit führend, doch andere Länder, etwa die Niederlande, holen auf. Wichtig für Europa ist, diesen Weg nun auch konsequent weiterzugehen.

Sie arbeiten bereits mit großen Playern wie DHL oder DB Schenker. Was lässt sich aus diesen Kooperationen ableiten? Die Pilotphase ist vorbei und es wird skaliert. Dass DHL beispielsweise 30 Fahrzeuge von uns übernimmt, zeigt, dass unser Modell im größeren Maßstab funktioniert. Entscheidend ist: Die Dekarbonisierung wird nicht als PR-Geste, sondern als echter Umbau der Flotten verstanden. Zudem profitieren unsere Kunden bilanziell von unserem Modell. Die Fahrzeuge erscheinen nicht in ihrer Bilanz, was bei großen Flotten ein klarer Vorteil ist.

Welche Rolle soll hylane bis 2030 im europäischen Logistikmarkt spielen? Und was braucht es aktuell politisch? Unser Ziel ist es, die Lücke zu schließen, die durch den technologischen Wandel entstanden ist. Während viele etablierte Anbieter noch in der Dieselwelt gefangen sind, setzen wir von Anfang an auf emissionsfreie Mobilität und lösen die Herausforderungen, die damit einhergehen für unsere Kunden. Damit konnten wir uns früh als führender Anbieter positionieren.

Politisch braucht es vor allem eines: Verlässlichkeit. Wenn CO2-Flottengrenzwerte zur Disposition stehen, entsteht Unsicherheit –und Investitionen werden verzögert. Planungssicherheit ist entscheidend, damit Unternehmen mutige Schritte auch gehen können.

Weitere Informationen unter: hylane.de

Prof. Dr. Claudia Kemfert

Prof. Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung analysiert den Status quo des deutschen Verkehrssystems, kritisiert die anhaltende Abhängigkeit von fossilen Energien und fordert eine umfassende Modernisierung von ÖPNV, Digitalisierung und Elektromobilität. Im Interview erläutert sie, wie der Ausbau ländlicher Verbindungen, Mobility-as-a-Service und kluge politische Weichenstellungen zu einer klimafreundlichen und zukunftsfähigen Mobilitätswende beitragen können.

Prof. Dr. Kemfert, wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Mobilität in Deutschland – sind wir auf dem richtigen Weg? Nicht wirklich. Die Emissionen sind noch immer zu hoch und das Verkehrssystem insgesamt zu fossillastig und -freundlich. Die zaghafte Förderung von Elektromobilität und Deutschlandticket sind grundsätzlich Schritte in die richtige Richtung. Aber Bahn und ÖPNV sind nicht modern genug und werden zu wenig finanziell unterstützt. Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur sind dringend notwendig, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen. Wir brauchen zudem dringend eine verbesserte Digitalisierung des Verkehrs zur Bereitstellung von Mobilitätsdienstleistungen oder auch autonomes Fahren. All dies könnte die Attraktivität der Mobilität verbessern und auch zur Reduzierung von Emissionen beitragen.

Welche Rolle spielt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für eine klimafreundliche Mobilitätswende?

Der ÖPNV spielt eine Schlüsselrolle für eine klimafreundliche Mobilitätswende aus mehreren Gründen: Wenn er gut funktioniert und preislich attraktiv ist, senkt er Emissionen, da weniger Fahrzeuge unterwegs sein müssen. Das mindert außerdem auch noch Staus. Zudem kann die soziale Teilhabe und Gerechtigkeit verbessert werden. Und: Elektrische Busse und Bahnen fördern die Energie- und Verkehrswende. Um seine Rolle voll auszuschöpfen und eine nachhaltige und effiziente Mobilität für alle zu gewährleisten, muss jedoch in den Ausbau, die Attraktivität und die Integration des ÖPNV investiert werden.

Elektroautos boomen zwar, doch reicht das, um unsere Klimaziele zu erreichen?

Elektroautos können einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen leisten, und nicht nur das: Durch die sehr effiziente Nutzung von Ökostrom und Einbeziehung von Batteriespeichern als Netzentlastung können sie ein wertvoller Beitrag zur Energiewende sein. Aber sie sind nur ein Teil der Lösung. Statistisch gesehen stehen Fahrzeuge 23 Stunden am Tag herum, 80 Prozent aller Fahrten sind nur 20 Kilometer kurz. Es sind somit eher Steh- als Fahrzeuge. Somit muss es auch um eine Reduzierung des Individualverkehrs gehen. Carsharing und Fahrgemeinschaften, Rad- und Fußwege und öffentlicher Transport müssen gefördert werden. Nur so kann die nachhaltige Verkehrswende gelingen. Wie können wir ländliche Regionen besser an das nachhaltige Mobilitätsnetz anbinden? Zunächst einmal sollte der öffentliche Nahverkehr in ländlichen Gebieten ausgebaut und optimiert werden. Dazu bedarf es mehr und besserer finanzieller Förderung.

Wenn der ÖPNV gut funktioniert und preislich attraktiv ist, senkt er Emissionen, da weniger Fahrzeuge unterwegs sein müssen.

– Prof. Dr. Claudia Kemfert

Verkehr stärker gefördert werden. Auch muss mehr und umfassender in die Digitalisierung investiert werden. Es sollten striktere Emissionsvorschriften für den Pkw- und Lkw-Verkehr gelten und Anreize für emissionsfreie Fahrzeuge gesetzt werden. Auch der im Jahr 2027 eingeführte CO2-Preis wird Anreize schaffen, um vom fossilen Verbrenner wegzukommen. Die zukünftige Mobilität muss elektrisch, smart, vernetzt, digital und autonom sein. Nur dann ist sie wettbewerbsfähig.

Wie realistisch sind kurzfristige Prognosen zur CO 2 Reduktion im Verkehrssektor bis 2030?

Der ÖPNV könnte durch flexible und bedarfsorientierte Dienste ergänzt werden, wie z. B. Rufbusse oder Fahrgemeinschaftsangebote. Eine Plattform zur Integration verschiedener Mobilitätsangebote wie Busse, Bahnen, Carsharing und Fahrradleihsysteme könnte den Nutzenden helfen, die besten Verbindungen und Optionen zu finden. Eine einfache Buchungs- und Bezahlmöglichkeit wäre ebenfalls von Vorteil. Der Ausbau von Radwegen und die Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für (Elektro-)Fahrräder wäre wichtig.

Sehen Sie in digitalen Lösungen wie Mobility as a Service das Zukunftsmodell für deutsche Pendlerinnen und Pendler? Ja, durchaus. Mit Mobility-as-a-Service können Pendler verschiedene Verkehrsmittel wie Bus, Bahn, Carsharing, Fahrräder nahtlos kombinieren, was den gesamten Reiseprozess vereinfacht und flexibler gestaltet. Nutzerinnen und Nutzer können in Echtzeit die beste Verbindung und das passendste Verkehrsmittel wählen, auch und gerade bei Verspätungen und hohen Auslastungen. So

ließe sich der Individualverkehr verringern und Staus reduzieren, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist. Damit kann ein umfassendes Mobilitätsnetzwerk geschaffen werden, besonders auch in ländlichen und suburbanen Gebieten. Herausfordernd ist es, bestehende Systeme zu integrieren und Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Welche politischen Weichen müssen jetzt gestellt werden, um den Verkehrssektor wettbewerbsfähig und emissionsarm zu machen?

Die Elektromobilität samt Ausbau der Ladeinfrastruktur sollte gefördert werden. Social-E-Leasingprogramme für Niedrigeinkommensbeziehende wie in Frankreich sind sinnvoll. Die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr müssen erhöht werden, ein flächendeckender Ausbau von U-Bahn-, Straßenbahn- und Busnetzen, insbesondere in ländlichen Regionen, ist nötig und sollte preislich attraktiv sein: Stichwort 9-Euro-Ticket. Rad- und Fußwege müssen ausgebaut werden, auch um die Sicherheit zu gewährleisten. Zudem muss der multimodale

Nutzerinnen und Nutzer können in Echtzeit die beste Verbindung und das passendste Verkehrsmittel wählen, auch und gerade bei Verspätungen und hohen Auslastungen.

– Prof. Dr. Claudia Kemfert

Die Realisierbarkeit hängt davon ab, wie gut die politischen Maßnahmen angegangen und umgesetzt werden. Wenn klare politische Maßnahmen und Anreize gesetzt werden, um die Emissionen im Verkehrssektor signifikant zu reduzieren, können kurzfristige Fortschritte realistischer werden. Dazu gehören beispielsweise die Förderung von Elektromobilität samt Einführung einer E-Auto-Quote oder aber Fahrverbote für ältere fossile Fahrzeuge und eine deutlichere Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Die Abschwächung von Emissionsgrenzwerten für Fahrzeuge ist absolut kontraproduktiv.

Gibt es überraschende Innovationen aus Forschung und Industrie, die das Mobilitätsbild radikal verändern könnten? Künstliche Intelligenz wird auch die Mobilitätsdienstleistungen und autonomes Fahren massiv verändern. Die jetzigen Fortschritte in der Batterie- und Antriebstechnologie können die Einführung von Elektrofahrzeugen beschleunigen.

Welche sozialen Folgen sehen Sie, wenn Mobilität immer stärker privatisiert und digitalisiert wird?

Eine Privatisierung kann die soziale Teilhabe weiter vermindern, da nur rentable Strecken und Projekte angeboten werden und Preise noch weiter steigen können. Der ÖPNV bedarf umfassender öffentlicher finanzieller Unterstützung, damit alle Regionen abgedeckt und preislich attraktiv sind. Die Digitalisierung für mehr Mobilitätsdienstleistungen kann hingegen durchaus helfen, die soziale Teilnahme zu stärken.

Was raten Sie Politik und Wirtschaft, um Mobilität in Deutschland krisenfest und zukunftssicher aufzustellen?

Wir brauchen mehr Private-PublicPartnerships. Durch Kooperationen zwischen Kommunen, Verkehrsunternehmen und dem privaten Sektor könnten innovative Lösungen entwickelt werden, um Mobilitätsangebote zu schaffen, die allen Bedürfnissen gerecht werden. Die Wirtschaft sollte verstärkt in Elektromobilität auf Straße und Schiene sowie in die Digitalisierung investieren.

Ob Drohnen, Kleinflugzeuge oder elektrische Nutzfahrzeuge: Der Bedarf an nachhaltiger Batterietechnologie wächst. Neomium, ein Start-up aus Deutschland, will diesen Markt nicht nur beliefern, sondern definiert ihn neu.

Anp für klimaneutralen Fanverkehr in der Bundesliga: Unser neuer MVV eLadepark an der PreZero Arena der TSG Ho enheim

Projektentwicklung und Betrieb von Ladeinfrastruktur mvv.de/tsg

UNSERE STÄDTE ATMEN AUF

Wenn wir ihnen Raum zurückgeben. Statt grauer Parkflächen entstehen grüne Rückzugsorte, lebendige Plätze, neue Lebensqualität. Dafür braucht es ein Umdenken – und Technik, die nicht blockiert, sondern befreit. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der Autos sicher und platzsparend verschwinden. Kein Platz mehr für Rampen oder Fahrgassen – stattdessen Raum für Natur, Menschen, Leben.

RESPACE E-PUZZLE

ist ein automatisches Parksystem, das Fahrzeuge effizient undvollautomatisch auf kleinstem Raum verstaut. Sichtbar bleibt nicht Technik, sondern Freiraum. Bis zu 60 % weniger Flächenverbrauch – für bis zu 100 % mehr Lebensqualität. Für Architekt:innen bedeutet das: planen ohne Kompromisse. Die Übergabekabinen fügen sich flexibel in jedes Design ein – mal auffällig, mal dezent. Das intelligente Palettenraster passt sich jeder baulichen Gegebenheit an und sorgt durch koordinierte Bewegung für schnelle Zugriffszeiten. Optionale E-Ladestationen und intuitive Bedienung machen das Parken zur nahtlosen Erfahrung fürNutzer:innen und Betreiber.

AUTOMATISCHES PARKEN IST MEHR ALS TECHNIK. Es ist ein Versprechen: an Städte mit Luft zum Atmen, an Architektur mit Freiheit – und an Menschen mit mehr Raum fürs Leben.

Was macht Ihre Akkusysteme besonders? Herausragende Recyclingfähigkeit durch magnetische Zellverbindung und Prävention von Batteriebränden. Statt Rundzellen wie üblich zu verschweißen, wird der Leistungskontakt durch eine einzigartige magnetische Kontaktierung erreicht. Das vereinfacht Reparatur und Recycling enorm: Einzelne Zellen lassen sich bei Bedarf problemlos austauschen, ohne die gesamte Batterie entsorgen zu müssen. Zudem überwachen Sensoren die Temperatur jeder Zelle, wodurch der gefürchtete Thermal Runaway vorzeitig erkannt wird und viele Akkubrände verhindert werden können. Die Zellen werden durch die magnetische Kontaktierung im Gegensatz zu Schweißverfahren mechanisch nicht beschädigt, was einen Second-Life-Einsatz – etwa in Solarspeichern – ohne Umwege ermöglicht.

Sind Ihre Systeme bereits im Einsatz erprobt?

Seit 2021 werden Prototypen in einem elektrischen Flugsystem eingesetzt. Anfang 2024 wurde die Technologie aufgrund vielversprechender Ergebnisse zum Patent angemeldet und wird seither als modulares System für weitere Märkte weiterentwickelt.

Welche Märkte und Anwendungsbereiche adressieren Sie?

Vor allem den bislang vernachlässigten Bereich zwischen 60–400 V. Dazu gehören leichte Nutzfahrzeuge, Enduros und Kleinflugzeuge. Hier spielt unsere Technologie ihre Stärken voll aus. Modularität, Wartbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit machen die Elektrifizierung praxistauglich.

Ein weiteres innovatives Projekt ist unsere Gleitschirm-Lastendrohne. Sie soll perspektivisch bis zu 500 kg transportieren, benötigt dabei aber nur etwa ein Zehntel der Energie eines Helikopters. Erste Einsätze sind in den Alpen geplant, etwa zur Versorgung entlegener Berghütten. Auch in Katastrophengebieten und schwer zugänglichen Regionen soll unsere Lastendrohne zum Einsatz kommen. Für Kooperationen zur Elektrifizierung und für Pilotprojekte für unsere Gleitschirmdrohne sind wir offen.

TECHNIK TRIFFT STADTGRÜN

PARKLÖSUNGEN FÜR MODERNE ARCHITEKTUR

IHRE IDEE VERDIENT RAUM – WIR LIEFERN DIE LÖSUNG.

GESTALTE DIE STADT

VON MORGEN MIT UNS. Bewirb dich jetzt.

PROJEKT ENTDECKEN: Vijzelgracht Amsterdam

www.lodige.com

Im Jahr 2023 verursachte der Verkehrssektor in Deutschland rund 146 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente – das entspricht etwa 22 Prozent der landesweiten Treibhausgasemissionen. Der Sektor hat zwar im Vergleich zu 1990 bereits Emissionen gesenkt – allerdings lediglich um 10,9 Prozent, während andere Bereiche wie Energie, Industrie oder Landwirtschaft deutlich größere Fortschritte erzielten. Wie lässt sich die Bilanz für Mobilität weiter verbessern?

er Verkehrssektor hat seit 1990 nicht nur vergleichsweise wenig CO2 eingespart; der Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen ist insgesamt sogar um neun Prozentpunkte gestiegen. Und nach Angaben des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen hat dieser Bereich auch 2023 deutlich mehr Abgase verursacht als erlaubt. Somit verfehlte der Verkehrssektor sein Klimaziel in Deutschland bereits das dritte Jahr in Folge.

Gesetzliche Vorgaben vs. Realität

Laut den »Projektionen 2024« der Bundesregierung werden die Emissionen des Verkehrs im Jahr 2030 bei etwa 111 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten liegen – 26 Millionen Tonnen über dem Zielwert von 85 Millionen Tonnen. Kumuliert ergibt sich bis 2030 eine Überschreitung von 180 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten.

Das Bundes-Klimaschutzgesetz schreibt vor, dass Deutschland seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 reduzieren soll, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Zwar wurden in der Novellierung des Gesetzes im Juli 2024 die sektorspezifischen Ziele zugunsten einer sektorübergreifenden Gesamtrechnung aufgegeben; der Verkehrssektor bleibt jedoch ein kritischer Bereich, da er die Emissionen aktuell nicht ausreichend senkt.

Förderung der Elektromobilität

Das muss sich ändern. Um Klimaneutralität zu erreichen, sollen bis zum Jahr 2030 rund 15 Millionen vollelektrische Pkw auf die Straßen gebracht werden, welche die Verbrennerfahrzeuge im Bestand ersetzen. Zusätzlich soll die Elektrifizierung des Fahrzeugbestands durch elektrische LNF (leichte Nutzfahrzeuge) vorangetrieben werden. Treiber für einen Markthochlauf der Elektrofahrzeuge sind die europäischen CO2-Flottenzielwerte. Auch die Einführung einer CO2-Komponente in der Lkw-Maut soll den Umstieg auf elektrische Lkw fördern.

Doch selbst die beschlossene Verschärfung der EU-Verordnung (2023/851) und das

Laut den »Projektionen 2024« der Bundesregierung werden die Emissionen des Verkehrs im Jahr 2030 bei etwa 111 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten liegen.

Ausstiegsdatum aus dem Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 reichen nicht aus, um die Elektrifizierung der Fahrzeuge in Deutschland in ausreichendem Maße voranzutreiben. Daher empfiehlt das Bundesumweltamt zusätzliche Maßnahmen, um die Zielvorgaben zu erreichen.

1. Reform der Kfz Steuer

Um den Umstieg auf klimafreundlichere Fahrzeuge zu fördern, soll die Kfz-Steuer reformiert werden. Im Gespräch ist ein sogenannter »Malus«, der für neu zugelassene Pkw mit hohen CO2-Emissionen einen Zuschlag vorsieht. Dadurch würden klimaschädliche Modelle deutlich teurer, während emissionsarme Fahrzeuge im Vergleich an Attraktivität gewinnen. In Kombination mit den europäischen CO2-Flottengrenzwerten könnte diese Maßnahme den Absatz von Elektroautos zusätzlich beschleunigen, so das Umweltbundesamt in einem Kurzpapier von 2021.

2. Ausbau der Ladeinfrastruktur

Damit die Antriebswende im Güterverkehr gelingt, braucht es mehr als nur ElektroLkw – entscheidend ist auch eine dichte, leistungsstarke Ladeinfrastruktur mit Schnellladestationen. Eine gemeinsame Studie des Öko-Instituts mit der Hochschule Heilbronn und dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation aus dem Februar 2020 zeigt, dass 4000 Kilometer Oberleitung auf deutschen Autobahnen ausreichen würden, damit zwei Drittel der Lkw in Deutschland komplett elektrisch fahren und sogar während der Fahrt dynamisch laden könnten.

3. Lkw Maut

Seit 20 Jahren müssen Lkw und Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen auf deutschen Bundesautobahnen sowie Tank- und Rastanlagen und Bundesstraßen Maut zahlen. Diese Pflicht tritt bereits mit der Auffahrt auf die

Damit die Antriebswende im Güterverkehr gelingt, braucht es mehr als nur Elektro-Lkw.

Bundesfernstraßen in Kraft. Eine Ausweitung der Mautpflicht auf alle Straßen würde nicht nur die Lenkungswirkung verstärken, sondern auch die Antriebswende weiter fördern. Zudem könnte ein Umgehen der Maut durch Lkw auf nichtmautpflichtige Straßen verhindert werden, was die Mauteinnahmen steigern und gleichzeitig die Finanzierung für Ladeinfrastruktur sowie den Schienenverkehr stabilisieren würde. Durch die Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen könnten die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors im Jahr 2030 so weit reduziert werden, dass die Lücke zum Zielwert geschlossen wird. Langfristig könnten die Emissionen bis 2045 auf nahezu null sinken. Eine gute Perspektive, auf die es sich hinzuarbeiten lohnt!

Text Miriam Rauh

Hintergrund: Das Bundesklimaschutzgesetz

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) trat am 18. Dezember 2019 in Kraft und legte erstmals verbindliche Klimaziele fest, darunter eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2021, das die bisherigen Regelungen als unzureichend für den Schutz zukünftiger Generationen bewertete, wurde das Gesetz überarbeitet. Die Novelle erhöhte das Reduktionsziel für 2030 auf mindestens 65 Prozent und setzte Klimaneutralität bis 2045 fest.

Am 17. Juli 2024 trat eine weitere Reform in Kraft, welche die sektorspezifischen Emissionsziele durch eine Gesamtbetrachtung ersetzte, ohne die übergeordneten Klimaziele zu verändern.

E-Mobilität muss neu gedacht werden – denn leistungsstarke Elektroantriebe müssen nicht zwangsläufig Hochvoltsysteme sein. Davon ist das Münchner Technologieunternehmen Molabo überzeugt. Während herkömmliche Systeme mit Spannungen von bis zu 800 Volt arbeiten, zeigt Molabo mit seiner innovativen Technologie, dass sich bis zu 150 kW Leistung auch mit nur 48 Volt realisieren lassen.

Effizient, nachhaltig und preisgekrönt Im Zentrum steht die patentierte ISCADTechnologie, die bereits mit dem Handelsblatt Energy Award ausgezeichnet wurde. Sie kommt heute in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz – von elektrifizierten Rettungsbooten über Landmaschinen bis hin zu elektrifizierten Lkw-Anhängern, die den Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß um bis zu 30 Prozent senken und gleichzeitig die Betriebskosten signifikant reduzieren.

Ein besonders beeindruckendes Beispiel: Eine solar-elektrische Fähre für 84 Passagiere ist derzeit in Barcelona im Einsatz und wurde kürzlich für eine Auszeichnung im Bereich nachhaltiger Marinetechnologie nominiert.

»Hochvolt ist teuer und kompliziert« »Fakt ist: Hochvoltantriebe überfordern viele Kunden – es wird hoch spezialisiertes Fachpersonal für Installation und Wartung benötigt, was die Skalierung erschwert. Unsere

Aries-Motoren lösen genau diese Probleme«, sagt Adrian Patzak, COO von Molabo.

Die Motoren arbeiten mit höheren Strömen als Hochvoltsysteme, erreichen dabei aber dank moderner 48-Volt-Halbleiter eine beeindruckende Systemeffizienz von 94 Prozent (Motor: 97 Prozent, Umrichter: 97 Prozent). Darüber hinaus bietet die Technologie die Möglichkeit, unabhängiger von kritischen seltenen Erden zu werden: So können ferritbasierte Magnete anstelle kritischer seltener Erden eingesetzt werden und die Kupferwicklungen im Stator lassen sich durch Aluminiumstäbe ersetzen. Auch das Thema Schnellladefähigkeit ist bei 48 V umsetzbar.

Praxiserprobt und vielseitig einsetzbar Die Einsatzmöglichkeiten der Technologie sind breit gefächert: von Einzelantrieben und industriellen Maschinen über elektrische Nebenabtriebe (ePTOs) bis hin zu Mild- oder Plug-in-Hybridlösungen sowie hybriden Generatorsystemen.

Die Industrie erkennt zunehmend das Potenzial der berührungssicheren 48V-Technik. Sie ermöglicht einfache, sichere Systemarchitekturen – ohne auf aufwendige Hochvolt-Infrastruktur oder spezialisierte Fachkräfte angewiesen zu sein. Besonders für Anwendungen in entlegeneren Regionen und individualisierbare Produkte ist das ein großer Vorteil.

Von der Idee bis zur Serienproduktion –alles aus einer Hand

Molabo ist ein Tochterunternehmen der Hechinger Gruppe, einem etablierten Automobilzulieferer aus Baden-Württemberg. Mit voller Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette bietet Molabo so alles aus einer Hand: kundenindividuelle Hard- und Softwareentwicklung, Systemintegration und Fertigung. So entstehen maßgeschneiderte Cleantech-Lösungen – nachhaltig und leistungsstark – und zu 100 Prozent »Made in Germany«.

gridX • Brandreport

E-Auto Boom bringt neue Herausforderungen

Um das Ziel von 15 Millionen Elektroautos (E-Autos) in Deutschland bis 2030 zu erreichen, müsste ihre Zahl in den nächsten fünf Jahren um das 8,7-Fache steigen – das entspricht rund 55 000 Neuzulassungen pro Woche. Dieser Boom bringt eine enorme Stromnachfrage mit sich. Doch statt steigender Kosten ergeben sich Einsparpotenziale – vorausgesetzt, die Energieströme werden intelligent gesteuert.

Was Nutzer:innen beim Laden wirklich wichtig ist

Eine Umfrage von gridX unter 200 E-AutoBesitzer:innen zeigt: Beim Aufladen zu Hause (mehr als die Hälfte der Zeit) zählen vor allem Bequemlichkeit, Kosten und Zuverlässigkeit. Wichtig für den Ladezeitpunkt sind geplante Fahrten, Ladezustand und Verfügbarkeit von Solarstrom. Der Wunsch: Energie nutzen, wenn sie günstig oder selbst erzeugt ist – ohne die Mobilität einzuschränken.

Vom Einzelgerät zum vernetzten Haushalt

Ein Trend zu »Multi-Asset-Haushalten« mit Photovoltaik/PV-Anlagen als Einstiegspunkt wird sichtbar: E-Auto-Besitzer:innen mit PV-Anlagen haben im Vergleich zu jenen ohne PV-Anlage deutlich häufiger

– einen Batteriespeicher (3,4-mal so oft),

– eine Wallbox (1,7-mal so oft)

– und eine smarte Steuerung per App (1,6-mal so oft).

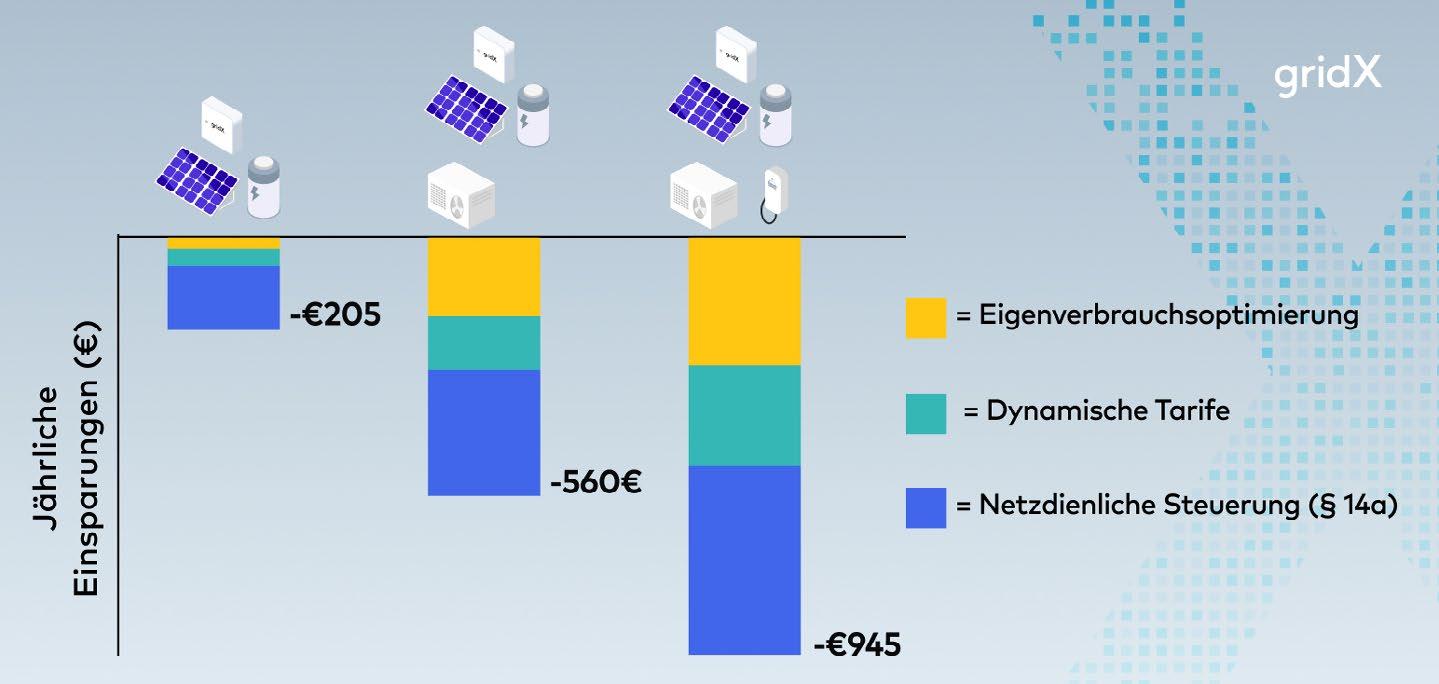

Über ein Drittel der Solaranlagenbesitzer:innen lädt ihr Fahrzeug fast ausschließlich mit eigenem Strom. Das zeigt: Nur wenn Anlagen nahtlos zusammenspielen, lässt sich ihr volles Potenzial ausschöpfen. Intelligente Systeme zahlen sich aus Simulationen von gridX für ein typisches Einfamilienhaus im Jahr 2025 zeigen:

Ein Haushalt mit PV, Speicher und HomeEnergy-Management-System (HEMS) spart durchschnittlich 205 Euro jährlich.

– Mit Wärmepumpe sind es 560 Euro.

– Mit E-Auto und Wallbox durchschnittlich 945 Euro, bis zu 1020 Euro.

Je mehr Geräte eingebunden sind, desto größer sind die Einsparungen – sowohl finanziell als auch ökologisch. Auch mit zunehmender

Funktionalität steigen die Einsparungen. Um sie zu maximieren, muss ein HEMS die Eigenverbrauchsoptimierung, dynamische Tarife und eine netzdienliche Steuerung (gemäß neuen Verordnungen wie § 14a EnWG) einbeziehen. So sinkt die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Nutzung der Sonnenenergie wird maximiert, das Netz wird entlastet und flexible Lasten wie E-Autos werden wirtschaftlich attraktiv gemacht.

Technische Basis: Das HEMS als Schaltzentrale

Diese Einsparungen gelingen nur mit einem fortschrittlichen HEMS, das durch hohe Verfügbarkeit und Robustheit überzeugt. Es muss herstellerübergreifend kompatibel, lokal und cloudbasiert kombinierbar sowie mit hoch entwickelten Algorithmen ausgestattet sein. Nur so lassen sich Energieflüsse automatisiert optimieren – transparent, zuverlässig und in einer App gebündelt.

Zeit zum Handeln

Sektorkopplung, Dezentralisierung und Dekarbonisierung sind Realität – und eine strategische Chance. Energieunternehmen müssen jetzt handeln, um diese Trends in Mehrwert für Endkund:innen zu übersetzen. Denn jede Woche entscheiden sich rund 55 000 neue E-Auto-Besitzer:innen dafür, wie sie künftig Energie laden, speichern und nutzen wollen. Wer früh investiert, wird Teil einer neuen Energiearchitektur: dezentral, datenbasiert, klimafreundlich.

Weitere Informationen unter: gridx.ai

Jetzt spenden!

Die weltweiten Katastrophen nehmen zu. Aktion Deutschland Hilft steht Menschen in ihrer größten Not bei, versorgt sie medizinisch und mit Trinkwasser und Lebensmitteln. In sicheren Unterkünften finden Betroffene Schutz.

Helfen Sie uns Leben zu retten – mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank! Aktion-Deutschland-Hilft.de

Bündnis der Hilfsorganisationen

Auf dem Sattel Natur, Schlösser und Fachwerkhöfe entdecken ADFC Radreiseanalyse 2024

Raus aus dem Alltag und rein in die Natur, durchatmen und das Gedankenkarussell anhalten – wer auf dem Rad das Osnabrücker Land erkundet, genießt Bewegung und Entspannung gleichermaßen. Insgesamt 2.800 Kilometer Radwege führen durch die herrliche Natur zwischen Norddeutscher Tiefebene, Teutoburger Wald und Wiehengebirge.

Flachlandstrecken durch altes Bauernland, leicht hügelige Touren zu idyllischen Ortschaften und Bergetappen mit Aussicht für trainierte Radler – so abwechslungsreich zeigt sich das Osnabrücker Land. Nicht ohne Grund wurde die Region in der ADFC-Radreiseanalyse 2024 von über 16.000 Radfahrer:innen an die Spitze der beliebtesten Radreiseregionen gewählt.

Unter 51 Tagestouren, sechs regionalen Mehrtagestouren und fünf Fernradwegen findet jeder seine Lieblingsroute. Entlang der Strecken gibt es Erstaunliches zu entdecken, wie 300 Millionen Jahre Erdgeschichte im einmaligen Naturund UNESCO Geopark TERRA.vita mit

beeindruckenden Saurierfährten, Jahrtausende alte Großsteingräber, historische Mühlen und im Museum und Park Kalkriese den wahren Ort der Varusschlacht.

Friedensroute „Ausgezeichnet“, nämlich mit vier Sternen vom ADFC, ist die Friedensroute. Die 163 Kilometer lange Route verknüpft die Städte Osnabrück und Münster und verläuft auf den Spuren der Friedensreiter, die die Kommunikation der Verhandlungsparteien des Westfälischen Friedens aufrecht hielten, mit dem schließlich 1648 der 30jährige Krieg beendet wurde. Die Radler:innen durchqueren dabei die Münsterländer Parklandschaft und den Teutoburger Wald.

Grenzgängerroute Teuto-Ems Ebenfalls mit vier Sternen vom ADFC ausgezeichnet ist die Grenzgängerroute Teuto-Ems. Hier überqueren die Radler mehrmals historische Kreis-, Gemeindeund Landesgrenzen zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und passieren Kirchen, Burgen und Schlösser ebenso wie gemütliche Cafés, Hofläden und Traditionsgasthöfe. Dort, wo im 18. Jahrhundert heimlich wertvolles Salz geschmuggelt wurde, erstreckt sich heute die insgesamt 149 Kilometer lange Route.

Artland-Rad-Tour

Mit 3 Sternen wurde die Artland-RadTour zertifiziert. Entlang der 103 Kilometer zeigt sich die einzigartige Artländer Bauernhofkultur mit ihren imposanten

Giebeln an den geschichtsträchtigen Bauernhäusern. Gemütliches Radeln ohne große Steigungen ermöglicht die ausgedehnte Hase-Flusslandschaft. In den Orten im Norden des Osnabrücker Landes sind Geschichte und Tradition bis heute dank historischer Stadtkerne, alter Mühlen, ehrwürdiger Kirchen und Herrenhäuser erlebbar.

Über die 62 Routen informiert das kostenfreie Radtourenbuch, das online erhältlich ist (Download oder Bestellung):

Weitere Informationen: Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land Tel. 0541 323-4567 www.osnabruecker-land.de

olle Autobatterie, leere Nerven: Wer in Deutschland mit dem E-Auto unterwegs ist, erlebt oft ein Wechselbad der Gefühle zwischen innovativer Technik und fehlendem Stromanschluss. Trotz rasant steigender Zulassungszahlen bei Elektrofahrzeugen hinkt der Ausbau der Ladeinfrastruktur in vielen Regionen hinterher. Warum an manchen Orten Ladehubs boomen – und anderswo Funkstille herrscht – zeigt ein genauer Blick auf Deutschlands Ladelandschaft.

Wachstum mit Tempo

Die Zahl öffentlich zugänglicher Ladepunkte ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Stand Mai 2025 zählt Deutschland etwa 167 000 Ladepunkte – ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber 2024. Davon sind etwa 128 000 Normalladepunkte mit bis zu 20 kW Leistung und 39 000 Schnellladepunkte, viele davon sogenannte HPC-Lader (»High Power Charging«) bis zu 400 kW.

Besonders stark ist der Ausbau in den wirtschaftsstarken Bundesländern Bayern, NRW und Baden-Württemberg. In Bayern allein gibt es über 7500 Schnellladepunkte – ein Spitzenwert. Auch die durchschnittliche Ladeleistung steigt: Öffentliche Ladepunkte liefern inzwischen im Schnitt über 39 kW.

Ladewüste oder Vorreiter?

Während Metropolen wie München,

Brandreport • go e

Hamburg und Berlin mit dichter Ladeabdeckung glänzen, kämpfen viele ländliche Kommunen weiter mit Ladewüsten. Rund ein Drittel aller deutschen Gemeinden hat keinen einzigen Schnellladepunkt – ein Hemmnis für die Elektromobilität außerhalb urbaner Zentren.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Geringere Fahrzeugdichte, wirtschaftlich unattraktive Standorte und unzureichende Netzkapazitäten bremsen die Investitionen. Auch fehlende Genehmigungen und bürokratische Hürden spielen eine Rolle.

Was die Politik verspricht Mit dem »Masterplan Ladeinfrastruktur II« will die Bundesregierung gegensteuern. Das Ziel: eine Million öffentliche Ladepunkte bis 2030, darunter mindestens 100 000 Schnellladepunkte bis Ende 2025. Förderprogramme wie das »Deutschlandnetz« sollen gezielt Ladehubs an Autobahnen und Bundesstraßen schaffen, um Lücken zu schließen.

Auch gesetzlich tut sich etwas: Seit 2024 verpflichtet das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) Eigentümer:innen von Neubauten und gewerblichen Immobilien zum Vorhalten von Ladeinfrastruktur. Ab 2028 müssen zudem alle größeren Tankstellen Schnellladepunkte mit mindestens 150 kW anbieten.

MStrom da, aber kein Anschluss? Technische Engpässe Eine der größten Hürden beim Aufbau: der Netzanschluss. Viele Ladepunkte stehen bereits, können aber mangels Anschlussleistung oder Verzögerungen beim Netzausbau nicht in Betrieb gehen. Besonders in Innenstädten und Altbaugebieten fehlt es an verfügbaren Kapazitäten.

Abhilfe schaffen sogenannte intelligente Ladesysteme, die den Stromverbrauch dynamisch steuern. Sie steuern den Ladevorgang so, dass Fahrzeuge vor allem dann geladen werden, wenn das Stromnetz wenig beansprucht ist – ein Beitrag zur Netzstabilität und Ressourcenschonung.

Lohnt sich das Geschäft mit Strom? Trotz Förderung bleibt der Betrieb von Ladepunkten eine betriebswirtschaftliche Herausforderung. Der Aufbau eines Schnellladepunkts kostet zwischen 100 000 und 200 000 Euro. Viele Anbieter verzeichnen Auslastungsquoten unter zehn Prozent –besonders in dünn besiedelten Regionen.

Marktforscher rechnen daher mit einer Konsolidierung: Kleine Betreiber werden vom Markt gedrängt, große dominieren zunehmend das Geschäft. Einheitliche Roamingtarife, transparente Preismodelle und Mindestverfügbarkeiten sollen den Wettbewerb regulieren und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen.

Innovationen am Horizont Technologisch entwickelt sich die Branche rasant weiter. Neben Ladegeschwindigkeiten von über 400 kW rückt bidirektionales Laden (Vehicleto-Grid) zunehmend in den Fokus. Dabei wird das E-Auto zum Speicher im Stromnetz und kann Energie ins Netz zurückspeisen – eine vielversprechende Lösung zur Netzstabilisierung in Zeiten volatiler erneuerbarer Energien.

Auch für den Schwerlastverkehr entstehen spezielle Ladelösungen: Elektrische Lkw sollen an Megawatt-Ladepunkten mit 1000 kW in unter 30 Minuten geladen werden.

Noch kein flächendeckender Durchbruch

Die Bilanz ist noch gemischt: Deutschland hat beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren aufgeholt, hinkt aber regional, technisch und wirtschaftlich noch hinterher. Zwar wächst die Anzahl der Ladepunkte – doch ohne leistungsfähige Netzanbindung, marktwirtschaftlich tragfähige Modelle und gezielte Förderung für den ländlichen Raum bleibt der Durchbruch aus.

Um die Mobilitätswende erfolgreich zu gestalten, braucht es allerdings mehr als nur Ladepunkte. Es braucht Verlässlichkeit, Schnelligkeit, Intelligenz – und den politischen Willen, Hindernisse konsequent abzubauen.

Text Aaliyah Daidi

it einer Ladestation, auch Wallbox genannt, lassen sich vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride deutlich schneller und sicherer laden als an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose. Doch neben der Erfüllung des Grundbedürfnisses, nämlich das Auto sicher und bedarfsgerecht zu laden, gibt es weitere Kriterien, die für effizientes Laden mit einer Wallbox zu berücksichtigen sind. Wichtig ist vor allem der Anwendungsfall. Unabhängig davon sollte jede Wallbox grundlegende Anforderungen wie einfache Installation und intuitive Bedienung erfüllen. Neben einfachen Ladestationen gibt es smarte Wallboxen. Diese liefern nicht nur Strom, sondern können z. B. Informationen der PV-Anlage und des Stromanschlusses berücksichtigen, um das Laden effizienter, günstiger und nachhaltiger zu gestalten. Sie lassen sich über Apps oder ein Webportal bedienen oder über offene Protokolle wie OCPP, API und Modbus TCP in Drittanbieterlösungen integrieren, um eine herstellerübergreifende Systemsteuerung zu ermöglichen.

Flexibles Laden für jedes Zuhause

Während das Essen auf dem Herd steht und die Gäste plaudern, lädt das Elektroauto still im Hintergrund, genau dann, wenn PV-Überschuss zur Verfügung steht oder der Strompreis niedrig ist – und das vollautomatisch. Umsetzbar über eine smarte Wallbox wie dem stationären go-e Charger Gemini 2.0, der über WLAN und LTE kommuniziert. Über die App lassen sich bei Bedarf Grundeinstellungen ändern und Ladevorgänge überwachen.

Die mobile Wallbox go-e Charger Gemini flex 2.0 lässt sich sogar an jeder CEE-Steckdose anschließen. Die Installation ist einfach und der Einsatz flexibel – ideal für alle, die bereits über eine »Starkstromdose« verfügen und/ oder gelegentlich den Ladeort wechseln.

In Mehrparteienhäusern erlaubt eine aktivierbare RFID-Autorisierung eine individuelle Abrechnung für Mieter:innen und Eigentümer:innen, wenn die Ladestation am Allgemeinstrom angeschlossen ist. Hierfür ist zwingend

ein MID-konformer Stromzähler wie beim go-e Charger Pro Cable erforderlich – für eine gesetzeskonforme und faire Kostenverteilung. Werden Ladestationen von mehreren Wohnparteien gemeinsam verwendet, ist eine mess- und eichrechtskonforme Ladestation wie der Pro Cable ME erforderlich. Darüber ermöglichen go-e Charger Lastmanagement, was sicherstellt, dass der Netzanschluss nie überlastet wird. Zudem kann der Pro an Managementsysteme angebunden werden.

Laden am Unternehmensstandort

Firmenparkplätze mit Ladestationen vereinfachen das Laden von Dienstfahrzeugen – und ermöglichen es auch Mitarbeitenden oder Besucher:innen, ihre Autos zu laden. Die bereits erwähnten go-e Charger der ProSerie sind hier die passende Lösung. Mit diesen ist auch eine Kommunikation über LAN möglich. Über die genannten Kommunikationsprotokolle kann die Wallbox mit jedem Backend, Abrechnungs- oder Lastmanagementsystem verbunden werden.

Was ist wichtig für das Aufladen von Firmenwagen zu Hause?

Privates Laden am Firmenstandort oder zu Hause ist günstiger als an öffentlichen Ladesäulen – und spart Zeit oder Investitionen in die Infrastruktur am Firmenstandort. Viele Firmen fördern daher das Laden zu Hause. Wichtig dabei – die richtige Wallbox.

Die folgenden Funktionen sind wesentlich:

– Internetverbindung für Datenübertragung und Abrechnung

– Mindestens MID-konformer Stromzähler

– RFID-Autorisierung für das Laden festgelegter Fahrzeuge

– OCPP oder offene API für Integration ins Management- oder Abrechnungssystem der Firma

Weitere Informationen unter: go-e.com

Ob Windkraftanlage, Elektroauto oder Produktionsstraße: Ohne Schmierstoffe bewegt sich nichts. Sie reduzieren Reibung, schützen vor Ausfällen und machen viele Prozesse effizient und sicher.

Thomas Kraft

Business Development Manager E-Mobility

Schon seit 1931 entwickelt die FuchsGruppe aus Mannheim maßgeschneiderte Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien. Heute ist das Familienunternehmen als weltweit größter unabhängiger Anbieter mit über 10 000 Produkten und 6700 Mitarbeitenden in über 50 Ländern präsent.

Innovation bewegt

Das Unternehmen folgt dabei der Überzeugung, nicht in Produkten zu denken, sondern Lösungen für den Fortschritt zu schaffen. Rund jeder zehnte Mitarbeitende bei Fuchs arbeitet in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Schmierstoffe von Fuchs finden sich in Medizintechnik, Lebensmittelproduktion, Windkraftanlagen, Zügen und E-Fahrzeugen. Sie ermöglichen eine leichtere, leisere und nachhaltigere Mobilität.

Die Transformation zur neuen Mobilität ist eine Chance. Fuchs hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie aktiv mitzugestalten. Das Unternehmen treibt gemeinsam mit seinen Kunden den Wandel voran als Partner auf Augenhöhe. Damit die Welt auch in Zukunft in Bewegung bleibt.

Unverzichtbar für Mobilität: Schmierstoffe und Kühlmedien Schon längst sind Schmierstoffe und Kühlmedien entscheidende Enabler für Neue Mobilität. Von der Batteriekühlung über die Ladeinfrastruktur bis hin zur Frage der Nachhaltigkeit: Unternehmen wie Fuchs SE treiben Entwicklungen voran, welche die Basis nachhaltiger und effizienter Mobilitätsökosysteme bilden.

Fuchs ist traditionell stark im Bereich klassischer Antriebe. Wie hat sich Ihr Portfolio im Zuge der sich wandelnden Mobilität verändert?

Thomas Kraft: Wir haben bereits vor etlichen Jahren erkannt, dass alternative Antriebe an Bedeutung gewinnen und haben früh eine eigene Produktlinie für diesen Bereich entwickelt: Fuchs BluEV. Darunter bündeln

Unsere Kunden auf der ganzen Welt wissen, dass sie sich auf unsere Produkte verlassen können.

wir alle Produkte, die für alternative Antriebstechnologien entwickelt wurden – also für Anwendungen jenseits des klassischen Verbrennungsmotors. Das Spektrum reicht dabei von reinen Elektroantrieben bis hin zu hybriden und wasserstoffbasierten Systemen. Jüngstes Beispiel: die Markteinführung eines speziell formulierten Produkts für den Einsatz in Wasserstoffantrieben. Dabei geht es nicht nur um Pkw-Antriebe, sondern auch um Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen.

Damian Weinzierl: Die Basis dafür bildete intensive Grundlagenarbeit: Welchen konkreten Bedarf haben die Kunden? Welche neuen technischen Anforderungen stellen sich? Wie können wir das im Labor abbilden? Auf diese Weise entstand ein breites Portfolio speziell entwickelter Fluide, Fette und Beschichtungen für Elektro- und Hybridanwendungen, die in vielen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

Welche speziellen Anforderungen stellt die Elektromobilität an Schmierstoffe und Kühlmedien?

TK: Klassische Anforderungen wie Schutz von Zahnrädern, Lagern und Dichtungen bleiben bestehen – aber zusätzlich kommen neue hinzu, gerade im Bereich elektrischer Antriebe. Materialverträglichkeit steht z. B. im Fokus. Viele Komponenten im E-Antrieb – etwa Isoliermaterialien, Drahtbeschichtungen oder Elastomere – sind neu oder anders als im Verbrenner. Wir arbeiten hier eng mit Herstellern zusammen, um in gemeinsamen Tests die Kompatibilität mit unseren Fluiden sicherzustellen.

DW: Ein weiteres Thema ist NVH – »Noise, Vibration, Harshness«. Elektroautos sind deutlich leiser als Verbrenner, dadurch fallen selbst kleinste Geräusche auf. Das heißt: Schmierstoffe und Fette müssen auch geräuschdämpfend wirken.

Und natürlich ist »Low Friction« essenziell – die Reibung so gering wie möglich zu halten – sowie auch das Thermalmanagement: Gerade im Bereich der Batteriekühlung zeigen sich die Stärken unserer Hochleistungsschmierstoffe. Unsere Lösungen sind für höchste Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer ausgelegt – wartungsfrei, sicher im Betrieb und entscheidend für schnelles

– Thomas Kraft, Business Development Manager E-Mobility

Laden. Unsere Entwicklungen leisten zudem einen aktiven Beitrag zur Sicherheit, etwa durch die gezielte Vorbeugung des thermischen Durchgehens von Batteriesystemen.

Wie arbeiten Sie mit OEMs und Tier 1-Zulieferern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln?

DW: Gerade mit neuen Playern im Markt ist die Zusammenarbeit häufig offen und agil. Aber auch etablierte Unternehmen schätzen unser tribologisches Know-how. Entscheidend ist: Wenn das Fluid beim Kunden ankommt, ist im Hintergrund bereits eine enorme Entwicklungsleistung erfolgt; im engen Austausch zwischen unseren Laboren und den Engineeringteams der Kunden.

Welche konkreten

Anwendungsbereiche sind für Schmierstoffe in der Elektromobilität besonders relevant?

DW: Ein zentrales Beispiel ist die Batterie. Je nach Kühlkonzept werden unterschiedliche Fluide benötigt, ob indirekt über Kanäle oder direkt über Immersionskühlung. Bei der direkten Kühlung umströmt das Fluid jede einzelne Batteriezelle und bietet höchste Effizienz bei der Wärmeableitung. Das stellt enorme Anforderungen an die elektrische Isolierung und chemische Stabilität des Fluids.

Hinzu kommt die Leistungselektronik. Zunehmende Digitalisierung, Konnektivität und der Trend zum autonomen Fahren führen zu einer wachsenden Zahl an Sensoren und Recheneinheiten – alles Komponenten, die gekühlt werden müssen. Auch hier leisten unsere Fluide und Thermal-Interface-Materials einen entscheidenden Beitrag zu Lebensdauer, Einsparung von Energie und auch Zuverlässigkeit.

Es geht bei Schmierstoffen also nicht nur um Leistung, sondern auch um Sicherheit und Lebensdauer –sowohl der Batterie als auch angrenzender Komponenten?

TK: Ja. Das richtige Thermomanagement ist essenziell. Deshalb haben wir bei Fuchs unser Produktportfolio in den letzten Jahren strategisch überarbeitet. Wir entwickeln

heute gezielt Medien für die Batteriekühlung und auch für elektronische Komponenten.

DW: Im Bereich von Wärmeleitmedien, etwa bei fest integrierten Modulen in Elektrofahrzeugen oder im Hochleistungsbereich, bieten wir Lösungen, die spezifisch auf die thermischen Anforderungen der Komponenten abgestimmt sind. Dabei sehen wir eine wachsende Nachfrage, gerade auch in speziellen Anwendungen, etwa im Bereich der E_Drive Units (EDU) oder bei Leistungselektronik.

Welchen Herausforderungen begegnen Sie dabei?

TK: Die Elektromobilität ist ein preissensitiver Markt. Gleichzeitig wird – trotz kurzfristiger Schwankungen – das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Fuchs verfolgt hier verschiedene Ansätze. Wir entwickeln zum Beispiel Produkte auf Basis nachwachsender Rohstoffe oder recycelter Grundstoffe, je nach technischer Machbarkeit und Kundenwunsch. Zwar ist die Resonanz noch verhalten, aber das Potenzial ist da.

DW: Wichtig ist auch der Effekt in der Anwendung. Ein effizienter Schmierstoff kann die Reibung im System reduzieren, den Energieverbrauch senken und so direkt zur Reichweitenerhöhung von Elektrofahrzeugen beitragen – das ist ein konkreter Nachhaltigkeitsbeitrag. Und er betrifft nicht nur Pkw. Unsere Lösungen finden sich in Windrädern, Lebensmittelmaschinen und natürlich auch in Mobilitätsanwendungen aller Art.

Also helfen Schmierstoffe indirekt auch beim Klimaschutz?

DW: Ja, absolut. Weniger Reibung bedeutet weniger Energieverbrauch. Und wenn man bedenkt, dass mehr als 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf den Verkehrssektor entfallen, dann zeigt sich das Potenzial solcher Effizienzgewinne sehr deutlich.

TK: Ein Punkt, der uns darüber hinaus besonders wichtig ist: Zuverlässigkeit. Unsere Kunden auf der ganzen Welt wissen, dass sie sich auf unsere Produkte verlassen können. Egal ob Pkw, Lkw oder Baumaschinen – unser Anspruch ist es, für jede Anwendung exakt den passenden, getesteten Schmierstoff zu liefern.

Weitere Informationen unter: fuchs.com

...damitderGlaubelebt!

Schwester Roua kümmert sich um eine mittellose Familie mit zwei kleinen Kindern im armenischchristlichen Viertel Burj Hammoud in Beirut (Libanon).

Der Libanon durchleidet eine schwere Krise. Die Kirche bleibt bei den Menschen, versorgt sie und betreibt Schulen. HELFEN SIE MIT IHRER SPENDE, damit die heranwachsende Generation eine Perspektive hat. DANKE!

KIRCHE IN NOT Lorenzonistr. 62 81545 München

Tel.: 089 - 64 24 888-0

E-Mail: info@kirche-in-not.de

SPENDENKONTO

IBAN: DE63 7509 0300 0002 1520 02

BIC: GENODEF1M05

LIGA Bank

www.kirche-in-not.de

Michael Brell Senior Sales Manager DACH, bp/Aral

Herr Brell, seit Anfang des Jahres ziehen die Zulassungszahlen bei Elektrofahrzeugen wieder deutlich an. Sehen Sie darin ein Strohfeuer oder eine Trendwende?

Innovationen setzen sich dann durch, wenn sie gegenüber der alten Technik echte Vorteile bringen. Speziell im Gewerbesektor haben wir diesen Punkt erreicht, denn E-Fahrzeuge erfüllen die Voraussetzungen für immer mehr Einsatzzwecke. Das spiegelt sich auch in den Zulassungszahlen wider. Einen Beitrag zur Alltagstauglichkeit der E-Mobilität leisten unsere »Aral Fuel & Charge«-Tank- und Ladekarten. Vor

Im Pkw-Segment hat ein Großteil der Fahrenden schon selbst Erfahrungen mit E-Autos gemacht und auch bei Nutzfahrzeugen liegt die Quote bei über 50 Prozent.

– Michael Brell,

Senior Sales Manager DACH, bp/Aral

Im Pkw-Segment hat ein Großteil von ihnen schon selbst Erfahrungen mit E-Autos gemacht und auch bei den Truckern liegt die Quote bei über 50 Prozent. Das hat maßgeblichen Einfluss auf die Grundeinstellung, denn fast alle Umfrageteilnehmende stufen die Fahrerfahrungen als positiv oder sehr positiv ein. Darüber hinaus muss E-Mobilität effizient, wirtschaftlich und alltagstauglich sein. Der Use-Case entscheidet schließlich darüber, welche Antriebsform gewählt wird.

Wie kann Aral eine schnellere Elektrifizierung unterstützen?

diesem Hintergrund ist dann der Umstieg auf E-Fahrzeuge keine Ideologie, sondern schlicht und einfach eine gute Lösung für eine spezifische Transportanforderung.

Was macht Sie da so sicher?

Unter anderem eine von uns aktuell veröffentlichte Umfrage unter Mobilitätsprofis im gewerblichen Bereich.

Durch ein Ladeangebot, das wirtschaftliche Verlässlichkeit, Tempo und Flexibilität miteinander verbindet. Das gelingt uns durch ein ultraschnelles Ladenetz an Aral-Tankstellen. Dort lässt sich je nach Fahrzeugtechnik in zehn Minuten die Energie für eine Reichweite von rund 300 Kilometern laden. Unser »Business Charging«-Festpreis sorgt dabei für Transparenz und Planungssicherheit.

Aral Fuel & Charge öffnet den Zugang zu 99 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Deutschland – europaweit sind es rund 82 Prozent.

Mobilität für alle Antriebsarten

Mit Aral Fuel & Charge sind Unternehmen flexibel unterwegs: Die Tank- und Ladekarte ermöglicht sowohl das Tanken konventioneller und emissionsärmerer Kraftstoffe als auch das Laden von E-Fahrzeugen – ideal für gemischte Flotten.

Zugang zu einem der größten Ladenetze Europas

Aral Fuel & Charge öffnet den Zugang zu 99 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Deutschland – europaweit sind es rund 82 Prozent. Wer es besonders eilig hat, nutzt das ultraschnelle Aralpulse-Ladenetz mit derzeit mehr als 3700 Ladepunkten an fast 500 Standorten.

Intelligente Lösungen fürs Laden zu Hause

Gemeinsam mit Vattenfall InCharge bietet Aral Unternehmen die Möglichkeit, Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände oder bei Mitarbeitenden zu Hause einzurichten. Über das »Aral Home Charging Reimbursement Portal« lassen sich Ladekosten rechtssicher rückerstatten – inklusive CO₂-Reporting.

Europaweite Akzeptanz – für Strom und Kraftstoff Mit Aral Fuel & Charge profitieren Flotten europaweit von einer maximalen Versorgungssicherheit auch bei klassischen Kraftstoffen. Die Tank- und Ladekarte wird an rund 6000 Stationen in Deutschland und über 30 000 Tankstellen europaweit akzeptiert.

Weitere Informationen unter: aral.de/fleet

Von außen betrachtet scheint die Mobilitätswende in Deutschland längst in Fahrt. Doch ein Blick auf die Zahlen und in den Alltag zeigt: Der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen verläuft zögerlich – und das Konsumverhalten bleibt ambivalent.

Die Mobilität der Deutschen ist im Wandel – aber nicht im Eiltempo. Noch immer dominiert der private Pkw den Alltag: Laut der Studie »Mobilität in Deutschland 2023« werden rund 69 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt. Öffentliche Verkehrsmittel machen 13,8 Prozent aus, das Fahrrad kommt auf 10,6 Prozent, und Fußwege auf nur 6,7 Prozent. Trotz politischer Ambitionen und wachsender ökologischer Sensibilität hat sich das Mobilitätsverhalten also nur langsam verändert.

Elektrisch unterwegs –oder doch nicht?

Ein zentrales Versprechen der Verkehrswende ist die Elektrifizierung des Autoverkehrs. Und tatsächlich: Zum 1. Januar 2025 waren 1,65 Millionen vollelektrische Pkw (BEV) in Deutschland zugelassen – das entspricht rund 3,35 Prozent des Gesamtbestands von etwa 49,3 Millionen Fahrzeugen. Rechnet man Plug-in-Hybride dazu, steigt der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge auf rund fünf Prozent.

Ein Achtungserfolg – doch von einer Massenbewegung ist Deutschland weit entfernt. Denn im vergangenen Jahr gingen die Neuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge erstmals spürbar zurück: 380 609 neue BEV wurden 2024 zugelassen, ein Minus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang ist nicht zuletzt dem abrupten Ende der staatlichen Förderung geschuldet – ein Signal, das viele potenzielle Käufer:innen verunsichert hat. Kaufbar, aber nicht alltagstauglich?

Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach halten zwar 58 Prozent der Deutschen E-Autos für grundsätzlich interessant, doch nur jeder Dritte kann sich den Kauf konkret vorstellen. Die Gründe sind bekannt: hohe Anschaffungskosten, unklare Ladeinfrastruktur – und das Gefühl, mit einem E-Auto im Alltag Kompromisse eingehen zu müssen. Der Ausbau des Schnellladenetzes entlang deutscher Autobahnen schreitet zwar voran – Ziel sind 10 000 Ladepunkte bis 2030 –, doch gerade im ländlichen Raum klaffen noch Versorgungslücken.

Zum 1. Januar 2025 waren 1,65 Millionen vollelektrische Pkw (BEV) in Deutschland zugelassen.

Der Umweltverbund wächst – langsam Neben der Elektromobilität sollen auch Rad- und Fußverkehr sowie der ÖPNV gestärkt werden – Stichwort Umweltverbund. Dieser deckt inzwischen rund 31 Prozent aller täglichen Wege ab. Programme wie der »Nationale Radverkehrsplan 3.0« und das Deutschlandticket setzen wichtige Impulse. Doch die Investitionen in Radwege, Bus- und Bahnnetze bleiben hinter dem Bedarf zurück – und viele Menschen sind schlicht auf das Auto angewiesen, etwa auf dem Land oder bei schlechter Taktung.

Zwischen politischem Ziel und realistischer Prognose

Die Bundesregierung verfolgt ein ambitioniertes Ziel: 15 Millionen E-Autos bis 2030 sollen auf den deutschen Straßen rollen. Doch aktuelle Berechnungen der Denkfabrik Agora Verkehrswende und der Deutschen Energie-Agentur (dena) zeigen: Bei gleichbleibender Dynamik dürften realistisch eher acht bis neun Millionen Fahrzeuge erreicht werden. Auch die Klimaziele geraten damit unter Druck: Um die Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 wie vorgesehen um 48 Prozent zu senken, müssten laut Umweltbundesamt rund 29 Millionen Tonnen CO2 jährlich zusätzlich eingespart werden. Bislang fehlen konkrete Maßnahmen.

Ein Markt im Spannungsfeld

Interessant ist der Blick auf die Automobilindustrie: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland etwa 1,35 Millionen E-Fahrzeuge produziert, davon über eine Million vollelektrisch. Das zeigt: Die Industrie ist bereit. Doch die Nachfrage hinkt hinterher – vor allem im Privatkundensegment. Während gewerbliche Flotten zunehmend auf Strom umstellen, bleiben viele Einzelverbraucher:innen skeptisch.

Damit aus punktuellem Fortschritt eine flächendeckende Transformation wird, braucht es mehr als Technologie: Vertrauen, Verlässlichkeit und politische Klarheit sind gefragt.

Neue Regeln, neue Mitspieler, neue Märkte, neue Technologien: Die Mobilitätsbranche ist aktuell von tiefgreifenden Veränderungen geprägt. Bewegte Zeiten auch für ABT Sportsline. Der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns setzt bei seinem Transformationsprozess auf Stärken, die nicht nur mit PS zu tun haben.

Hans-Jürgen

Abt CEO