MOBILITÄT

Merlin Ouboter

Klein, leicht und elektrisch: Im Interview erzählt Merlin Ouboter, woher die Idee zum Microlino kam und wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte.

Die kontaktlose Autovermietung der Schweiz

#CYBERSICHERHEIT FÜR ALLE Machen Sie den Check unter securitycheck.suissedigital.ch EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

MÄR ‘23 Lesen Sie mehr auf fokus.swiss premium partner weitere info rmationenseite 13

Der Schweizer Mobilitätsverband

Schweizer Mobilität – Welche Wege führen zum Ziel

Die Mobilität befindet sich im Umbruch und das klassische Firmenfahrzeug verliert an Wichtigkeit. Neue Antriebsformen mutieren von klassischem Diesel oder Benzinverbraucher zu fossilfreien Energieverbrauchern. Arbeiten im Homeoffice hat sich etabliert, Onlinemeetings oder Schulungen sind integrierter Bestandteil von nachhaltigen Firmenphilosophien geworden und das tägliche Pendeln reduziert die zukünftig zu berichtenden Ökobilanzen. Welche Mobilitätsformen sind für die Firmen absehbar und was für Mehrwerte kann der Schweizer Mobilitätsverbandes sffv bieten?

Trends bei der Firmenmobilität zeigen auf, dass sich Firmen vom klassischen Firmenfahrzeug distanzieren und sich Richtung einer individuell nutzbaren Mobilitätspauschale annähern. Natürlich werden sich die vielmals beschrifteten Liefer- und Servicefahrzeuge nicht ersetzen lassen, aber die noch eingesetzten «Motivations-Firmenautos», welche keinen wirtschaftlichen Impact haben, werden zunehmend durch alternative Incentives ersetzt werden. Die Strategie von flexibler Mobilität wird sich gegen «Mein Firmenauto/Mein Parkplatz» durchsetzen. Klar nach dem Motto: «Für jeden Anspruch die bestmögliche Mobilitätsform.» Es ist cooler, den Zug zu benutzen, wenn man die Zeit zum Arbeiten nutzen kann oder für die letzte Meile auch einmal auf ein Elektrovelo oder E-Scooter umsteigt. Hierfür werden neue Modelle notwendig werden und auch der steuerliche Aspekt wird neu ausgehandelt werden müssen. Was heisst dies aber alles für die Firmenmobilität? Werden keine Fahrzeuge mehr beschafft werden müssen, sind Abo-Modelle, Carsharing oder Nutzung des öffentlichen Verkehrs das neue Erfolgsmodell. Der Schweizer Mobilitätsverband sffv geht davon aus, dass es eine Kombination sein wird. Neue

Es ist cooler, den Zug zu benutzen, wenn man die Zeit zum Arbeiten nutzen kann oder für die letzte Meile auch einmal auf ein Elektrovelo oder E-Scooter umsteigt.

BRANDREPORT • DRIVING CENTER SCHWEIZ AG

Firmen werden die verschiedenen Verkehrsträger beispielsweise auf einer Firmen-App zugänglich machen und das Abrechnen auch für die Finanzabteilung vereinfachen. In der fragmentierten Anbieterlandschaft ist dies kein einfaches Unterfangen. Für die All-in-One-Lösung aller schweizerischen und europäischen Angebote wird es noch eine Weile dauern. Genau hier kommt der Mobilitätsverband ins Spiel. Die bisherige Strategie: «informieren! vernetzen! unterstützen!» wird weiterhin Bestand haben und das Angebot wird weiter dem Zusammenbringen neuer Modelle und Angebote ausgerichtet. Da das klassische Firmenauto zukünftig vermehrt elektrisch betrieben wird, benötigt es zusätzliche und neue Kompetenzen. Mit der ganzheitlichen Schulung «electrify-now» wird die Ausbildung der verantwortlichen Personen in den Unternehmen berücksichtigt und zusätzliche Fähigkeiten in der Mobilität aufgebaut. Neben den Ausbildungsthemen wird auch die nationale und internationale Vernetzung an Wichtigkeit zunehmen. Verbindungen zu anderen Verbänden und Plattformen wie die Zusammenarbeit mit der Fleet and Mobility Management Fédération Europe (FMFE) sind vorhanden. Die Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität (ECSM), ist eine länderübergreifende Entwicklung, welche die Mobilitätsstandards messbar macht. In der Schweiz werden die diversen Interessen in der Roadmap Elektromobilität des Bundes zusammengefasst und eine Vielzahl von Initiativen verfolgt. Genau diese Initiativen werden den zukünftigen Mobilitätswandel beflügeln und neue Modelle und Möglichkeiten zur Marktreife führen.

PROJEKTLEITUNG

DAVID KOHLER

COUNTRY MANAGER

PASCAL BUCK

PRODUKTIONSLEITUNG

ADRIANA CLEMENTE

LAYOUT

SARA DAVAZ, JOEL STEINER

TEXT

JULIA ISCHER, KEVIN MEIER, RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN, SMA

TITELBILD

ANDREA ZAHLER / CH MEDIA

DISTRIBUTIONSKANAL

TAGES-ANZEIGER

DRUCKEREI

DZZ DRUCKZENTRUM AG

SMART MEDIA AGENCY.

GERBERGASSE 5, 8001 ZÜRICH, SCHWEIZ

TEL +41 44 258 86 00

INFO@SMARTMEDIAAGENCY.CH

REDAKTION@SMARTMEDIAAGENCY.CH

FOKUS.SWISS

Geübte Verkehrsteilnehmende für sichere Strassen

Seit über 40 Jahren erhöht das Driving Center Schweiz die Verkehrssicherheit. Wie das mit Fahrkursen geht, erklärt Geschäftsführer Hannes Gautschi im Interview.

werden können. Wenn sich jeder Einzelne darin verbessert, wird der Verkehr allgemein sicherer.

Welche Meilensteine gehören zur Firmengeschichte?

Hannes Gautschi, wie können Fahrkurse die Gesamtsicherheit des Strassenverkehrs verbessern?

Das Driving Center ist ein Kompetenzzentrum, das die Förderung von Fahrsicherheit sowie EcoDrive zum Ziel hat. Das Problem heute ist, dass sich immer mehr Verkehrsteilnehmende mit verschiedenen Fahrzeugen den eingeschränkten Platz teilen. Durch die Fahrkurse können die individuellen Fähigkeiten verbessert werden, indem man gefährliche Situationen viele Male trainiert. Denn in einer Notsituation muss es schnell gehen und Skills müssen im Bruchteil einer Sekunde intuitiv abgerufen

1977 wurde aus der Emil Frey Gruppe die Stiftung für sicheres Autofahren gegründet. Schon damals war auch die Antischleuderschule in Regensdorf ASSR Mitglied. Kurz danach entstand das Verkehrssicherheitszentrum Veltheim in einer Kalk-Zement-Grube inklusive Theorieräumen – ein Novum! Eine weitere Neuheit waren die Eco-Drive-Kurse, die erstmals Ende der 1980er-Jahre durchgeführt wurden. Damals sollten insbesondere Chauffeure ihre Lastwagen als Werkzeug ressourcenschonend betreiben können. Heute sind sie für alle gedacht – inklusive E-Autofahrende.

Weil der Landbesitzer der Anlage in Veltheim Eigennutzung seines Geländes beanspruchte, musste der Standort Veltheim aufgegeben werden. Wir haben uns entschlossen den Marktbedürfnissen noch gerechter zu werden und uns entsprechend zu dezentralisieren. So betreiben wir das Driving Center in Safenwil. Dazu kommen die Standorte

der ASSR in Regensdorf und Sennwald sowie Kooperationen mit anderen Anlagen, beispielsweise in Gstaad und Zernez für Winterfahrtrainings und das WAB Zentrum Ulrichen im Oberwallis als auch Rennstrecken für schnelles Fahren. Fahrsimulatoren runden das Angebot ab, um möglichst viele Situationen abbilden zu können.

Welche Philosophie verfolgt das Driving Center?

Um die Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen und die CO2-Emissionen senken zu können, gibt es ein breites Angebot von Kursen für alle Teilnehmerschichten von Neulenker:innen bis Senior:innen, von Motorrad- bis Lastwagenfahrenden. Zur Philosophie gehört auch, dass wir ein professionelles, qualitativ hochstehendes und modernes Institut sind. Und: Die Praxis und ein wenig Spass dürfen nie zu kurz kommen.

Wie wird die Qualität sichergestellt?

Das Driving Center ist ISO 9001 zertifiziert. Ausserdem pflegt man eine enge Zusammenarbeit mit der Quality Alliance Eco-Drive und dem Fonds für Verkehrssicherheit. Regelmässig

finden auch Teilnehmerbefragungen statt, um auf dem neuesten Stand der Bedürfnisse zu bleiben.

Was umfasst das Angebot?

Einerseits gehören die obligatorischen WAB-Kurse für Neulenker:innen und CZV-Kurse für Lastwagenführer:innen zum Angebot. Andererseits bietet das Driving Center auch ein Programm für freiwillige Weiterbildungen an, insbesondere zur Erhöhung der Fahrsicherheit aber auch Eco-Fahrtrainings. Natürlich gehören auch Winter- und Sportfahrtrainings dazu. Dies können Gruppenkurse für individuelle Teilnehmende oder teilweise auch Einzeltrainings sein. Ebenfalls bieten wir Kurse für Profis an, in Form von Fahrlehrerweiterbildungen. Darüber hinaus sind auch Pakete und Firmenevents möglich, zum Beispiel in Verbindung mit Emil Frey Classics.

Weitere Informationen unter drivingcenter.ch

Text Kevin Meier

FOKUS.SWISS

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA 2 EDITORIAL 04 12 06 20

04 Mobilität von morgen 06 Smart Mobility 10 Interview: Merlin Ouboter 12 Smart City 16 Nachhaltige Mobilität 20 Cargo sous terrain

Text Patrick Bünzli Präsident Der Schweizer Mobilitätsverband sffv

Viel Spass beim Lesen! David Kohler Project Manager

FOKUSMOBILITÄT.

LESEN SIE MEHR

Bild iStockphoto/den-belitsky

Hannes Gautschi Geschäftsführer Driving Center Schweiz AG

Tin Altstetten wohnen Sie in einer familienfreund lichen Umgebung und profitieren gleichzeitig von einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Wenn Sie Ihren Traum vom Eigenheim in der Stadt aufs Schönste umsetzen möchten, finden Sie in unserem repräsentativen Stadthaus das perfekte Angebot. Hochwertige Architektur mit elegantem Ausdruck

Die Architektur des Gebäudes fügt sich perfekt in das sich wandelnde Quartier ein. Die äussere Erscheinung des Hauses ist dreiteilig konzipiert mit Betonung der Vertikalität. Der Sockel strahlt mit seiner Lamellenfassade aus jadegrünem Klinker Eleganz aus. Darüber liegt ein lavendelfarbener Gebäudekörper, der bei den Fenstern mit senkrechten Mauerblenden sowie Deckenstirnen aus Klinker geschmückt ist. Zuoberst setzt ein silberfarbenes Schrägdach aus Metall dem Haus die Krone auf. The Fifteen wird mit einer effizienten Erdsonden-Wärmepumpenheizung beheizt, auf dem Dach sorgt eine Photovoltaikanlage für eine gute Energiebilanz.

The Fifteen ist ein typisches Xania-Projekt, das

Wohnen mit kurzen Distanzen

Elegante Eigentumswohnungen in Zürich

che Lebenspläne zugeschnitten. Hier fühlen sich sowohl urbane Familien als auch städtische Paare und Singles zu Hause. Die hellen Wohnräume sind allesamt mit einem Aussenraum verbunden –im Erdgeschoss mit grosszügigen Sitzplätzen und Gartenanteil, in den oberen Geschossen mit gut besonnten Balkonen. Das Raumkonzept ist auf eine Trennung von Tag und Nacht ausgerichtet.

Die Bereiche Wohnen/Essen und Küche sind von den Schlafräumen klar separiert. Die Schlafräume befinden sich meist im Norden. Das Architektenteam hat aber nicht nur auf Wohnlichkeit geachtet, sondern auch ganz praktische Vorzüge eingeplant: Mit Ausnahme der 2.5-Zimmer- Wohnungen verfügen alle Wohnungen über ein separates Reduit für Waschmaschine und Tumbler.

Zürich Altstetten: städtisch und naturnah Das mit Abstand grösste Stadtquartier Zürichs wird immer mehr zum lebendigen Trendgebiet. Hier pulsiert das Leben, und es wimmelt von kleinen Läden, Restaurants, Take-aways und Dienstleistern aller Art. Zürich-Altstetten verbindet urbanes

beiden grossen Einkaufszentren Neumarkt und Letzipark im Nu. Trotz dieser einzigartigen Vielfalt und Dynamik verfügt dieser aufstrebende Zürcher Stadtteil auch über ruhige Wohnquartiere. Eines davon ist das Gebiet zwischen Werdhölzlistrasse und Bachmattstrasse, das zu Recht den Namen «Im Herrlig» trägt.

Die besten Partner für den Innenausbau In den kuratierten Showrooms von Xania in Zürich und von Trendline in Neuägeri entdecken Sie die Designkonzepte unserer Ausbaulinien optisch, haptisch und im Zusammenspiel von Farben und Materialien. Die Zusammenarbeit mit Designbrands von internationalem Renommee ermöglicht es Ihnen, Ihren zukünftigen Lebensraum nach höchs ten Ansprüchen auszugestalten. Dabei können Sie auf beste Beratungsqualität zählen: Ein Ansprech partner begleitet Sie im gesamten Prozess – von der inspirativen Produkt- und Materialpräsentation im Showroom über die genaue Erfassung Ihrer Wün sche und Vorstellungen bis hin zur erfolgreichen, passgenauen Umsetzung in der Wohnung. Die Küchen von Poliform stehen für klare Linien, edle

Die Limmatstadt rangiert in Bezug auf Lebensqualität regelmässig unter den Top 3 in den weltweiten Rankings. Zürich verdankt seine Beliebtheit nicht nur der traumhaften Lage am See und an der Limmat, sondern auch der Einbettung in die Natur und der Nähe zu den Bergen. Der Kantonshauptort zeichnet sich aus durch eine einzigartige Infrastruktur, einen hervorragenden medizinischen Versorgungsstandard sowie ein vielfältiges Bildungs-, Ausbildungs- und Kulturangebot.

Autonomes Fahren: Fünf

vielversprechende Projekte

Weltweit gibt es zahlreiche Unternehmen und Start-ups, die daran arbeiten, die Vorstellung eines selbstständig fahrenden Verkehrsmittels Realität werden zu lassen. «Fokus» verschafft einen kleinen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.

Schon seit längerer Zeit ist die Menschheit davon fasziniert: So hat beispielsweise 2002 der berühmte Regisseur Steven Spielberg in seinem Film «Minority Report» ein selbstfahrendes Auto geschaffen. Genau solche Fortbewegungsmittel sollten heutzutage eigentlich im Strassenverkehr teilnehmen können, wie diverse Wissenschaftler:innen und Expert:innen vor ein paar Jahren voraussagten. Dies ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich geworden und die Schlagzeilen über Unfälle, die aufgrund des eingeschalteten Autopiloten passiert sind, häufen sich. Dennoch gibt es momentan einige aussichtsreiche Pilotprojekte.

Selbstständiger Lieferdienst in Ebikon

Seit dem 8. Februar 2023 testen die Migros und Schindler gemeinsam einen selbstfahrenden Lieferdienst im luzernischen Ebikon. Entwickelt und gebaut wurde der sogenannte «Migronomous» vom Startup Loxo. Wie die Migros in einer Pressemitteilung schreibt, können Mitarbeitende von Schindler während der jetzigen Testphase Bestellungen aufgeben, die in der Migros-Filiale in der Mall of Switzerland von Angestellten zusammengestellt und anschliessend in das autonome Lieferfahrzeug geladen werden. Dieses transportiert die bestellten Produkte dann mit maximal 30 km/h zum 500 Meter entfernten Firmengelände von Schindler. Pro Ladung können höchstens 64 Einkaufstaschen geliefert werden. Das Ziel

dieses Piloten sei es, «vertikale Mobilität mit innovativen, selbstfahrenden Transportoptionen zu verknüpfen. Vernetzte Transportlösungen können Städte lebenswerter und nachhaltiger machen und einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten», wie Christian Studer, Head of New Technologies bei Schindler, gegenüber der Migros sagt.

Autonomes Bussystem in Israel

In vier verschiedenen Regionen Israels werden seit zwei Jahren autonom fahrende Busse im Strassennetz erprobt. Der Staat arbeitet dabei mit den vier Busunternehmen Egged, Dan, Metropoline und Nativ Express zusammen, die gleichzeitig auch die selbstständig fahrenden Busse zur Verfügung stellen. Die Fahrzeuge der ersten zwei sind vor allem für längere Strecken zwischen einzelnen Städten zuständig, die anderen fahren hauptsächlich im Nahverkehr in Südisrael, beispielsweise in Tel Aviv. Wird die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen, sollen die Busse auch weiterhin im öffentlichen Verkehr im ganzen Land eingesetzt werden.

Automatisierter ÖV in Deutschland, Norwegen und der Schweiz

Am 1. Oktober 2022 lancierte die Europäische Union ein Projekt, um ein autonomes öffentliches Verkehrsnetz umzusetzen. Während vier Jahren werden nun in Kronach, Genf und Oslo zusammen mit 23 europäischen Partnern aus den drei Branchen

Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Verkehr

bis zu 45 autonome Shuttles getestet. Diese können mit maximal 60 km/h Personen transportieren, bisher aber jeweils nur am Stadtrand und nicht in den Innenstädten. Wie Projektkoordinator Lars Abeler in einem Interview mit der Deutschen Bahn betont, liegt das Ziel des Projekts vor allem darin, «die Wirtschaftlichkeit autonomer Verkehre zu stärken».

Selbstfahrende Taxis in Phoenix

Vor etwa fünf Jahren startete die Firma Waymo, entstanden aus einer Abteilung von Google, den Testbetrieb von selbstfahrenden Taxis in den Vororten von Phoenix in den Vereinigten Staaten. Der Ort ist für ein solches Pilotprojekt ideal: Zum einen sind es in den USA einzig die Gesetze Arizonas, die autonome Fahrzeuge auf den Strassen erlauben. Zum anderen stimmen die Voraussetzungen. Breite Strassen, die schachbrettartig angeordnet sind, wenige Fussgänger:innen oder Velos und vor allem wenig Niederschlag, der die Sensoren des Autos stören kann. Denn obwohl das Unternehmen auf der Website vom «erfahrensten Fahrer der Welt» spricht, haben die Taxis in unerwarteten Situationen Probleme und blockieren dadurch den Verkehr. Aus diesem Grund sind die «Robotaxis Waymo One» momentan noch von einer vermehrten Nutzung ausgeschlossen. Sie verkehren inzwischen aber auch in Downtown Phoenix und in San Francisco, wo jedoch stets noch ein menschlicher Fahrer oder eine menschliche Fahrerin im Auto sein muss.

Selbstständig fahrende Trucks aus Toronto

Das seit 2021 bestehende Start-up Waabi in Toronto, Kanada möchte einen Schritt weitergehen als andere Hersteller und autonomes Fahren mit künstlicher Intelligenz verbinden. Ein Programm kreiert Simulationen in einer digitalen Welt und ermöglicht es so den Fahrzeugen, mithilfe des Machine Learnings Situationen immer wieder neu einzuschätzen und darauf zu reagieren. Das aus diesen Daten Gelernte hilft den selbstfahrenden Lastwagen, mit den zusätzlich angebrachten Sensoren und Kameras unbekannte oder seltene Gegebenheiten im Strassenverkehr besser meistern zu können. Die Gründerin des Unternehmens ist die spanische Forscherin Raquel Urtasun, die an der EPFL in Lausanne doktorierte. Das Start-up hatte zu Beginn rund 80 Millionen US-Dollar Kapital, namhafte Investoren sind Uber und Kholsa Ventures, welche unter anderem auch an Open AI beteiligt sind. Momentan teste das Unternehmen die Technologie vor allem bei Truckern für Langstreckenfahrten, da die Strassenverhältnisse viel einfacher und weniger komplex seien als in einer Innenstadt, so Urtasun gegenüber 10vor10 . Die Trucks fahren momentan durch mehrere Gebiete in den USA.

Text Julia Ischer

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 4 MOBILITÄT VON MORGEN

Ab iur aut facest percimin cumquis quis doloreria consero int lam, omnit quati volessenis re rae por sunt ea etur as ut opti te net landel eius.

Litem quiatia iuscid et ipicabo rporem dollenda net eum re nobis es molesec erehent faccuptation cum renihil lessectur, nonsedia dolore.

EFC_Inserat_Tagesanzeiger.indd 1 09.01.23 14:13

Bahnhofplatz 2, 5745 Safenwil Utoquai 55, 8008 Zürich

Bild iStockphoto/metamorworks

ANZEIGE

Das Zweitauto ist passé

Mit Enterprise GO werden klassische Autovermietung und Carsharing in einer einzigen, leicht bedienbaren App innovativ miteinander verbunden. So kann das gemietete Auto selbstständig zu jeder Tages- und Nachtzeit an einem der vielen Standorte in der gesamten Schweiz bezogen werden. Enterprise Schweiz will damit Anreize schaffen, in Zukunft auf das eigene (Zweit-)Auto zu verzichten.

Schweizweit zeigt sich zunehmend, welche Herausforderungen die stetig wachsende Mobilität einer modernen Gesellschaft mit sich bringt: Klimaziele, Verkehrsberuhigung oder Parkplatzmangel sind dabei nur einige der städteplanerischen Vorgaben, um diese zu lösen. Gleichzeitig halten neue Mobilitätsangebote Einzug im urbanen Raum – Konzepte, welche Mobilität vor allem als Chance verstehen. Im Fokus der städtischen Mobilitätslösungen stehen dabei flexible Mietmodelle für Fahrzeuge, die je nach Bedürfnis ergänzend zum Zuge kommen – inter- und multimodal.

Enterprise Schweiz präsentiert mit Enterprise GO die Mobilitätslösung für eine urbane und nachhaltige Zukunft – für Privatpersonen, Firmen wie auch die öffentliche Hand.

Einfache Registrierung in der App

Das Angebot von Enterprise GO besteht seit Sommer 2022 und wurde aufgrund hoher Nachfrage kontinuierlich ausgebaut. Partnerschaften mit den SBB, verschiedenen Hotels, Gemeinden und Neubausiedlungen zeugen von einem Konzept, das Anklang findet. Um das Angebot zu nutzen, benötigt man die dazugehörige App, die aus dem Appoder Play Store gratis heruntergeladen und instal-

Da bei Enterprise

individuell bestimmbare Mietdauer gebucht – die Kilometeranzahl ist bei jeder Buchung unbegrenzt. Je nach Bedürfnis können zusätzliche Extras wie Skiträger, Kindersitz oder Schneeketten bestellt werden. Da bei Enterprise GO das Handy als Autoschlüssel fungiert, kann die Miete am angegebenen Startdatum und zur gewählten Zeit einfach in der App gestartet werden und der digitale Schlüssel wird aktiviert, um das Auto zu öffnen. Sobald der Mietzeitraum zu Ende ist, retourniert man das Fahrzeug wieder an einem der jeweiligen Standorte und verriegelt es mit dem Schlüssel in der App.

Zahlreiche Vorteile und Services

Da bei Enterprise GO alles digital ohne Schalter abläuft, können Nutzerinnen und Nutzer das Auto jederzeit beziehen – ob tagsüber oder mitten in der Nacht. Durch die grosszügige Auswahl an neuen Fahrzeugen unterschiedlicher Kategorien und den stabilen, transparenten sowie fairen Mietpreisen ist für jede Person die passende Option dabei. Alle Autos entsprechen zudem den aktuellen Sicherheits- und Umweltstandards und werden regelmässig überprüft, wenn nötig ausgewechselt und nach jeder Miete gereinigt und desinfiziert. Zusätzlich profitiert man von einem Pannenservice, der jeden Tag in der Woche 24 Stunden erreichbar ist.

Über 10 000 Registrierungen in einem halben Jahr

Seit der Lancierung der App letzten Sommer haben sich bereits mehr als 11 000 Personen davon begeistern lassen und nutzen das Angebot von Enterprise GO. Darunter sind einerseits private Verkehrsteilnehmer:innen wie Geschäftsleute, Tourist:innen oder Einheimische als auch Firmen und Akteure der öffentlichen Hand. Ein weiterer Aspekt für dieses breite Spektrum sind die zahlrei-

Zweitauto schrittweise obsolet. Dies entlastet Verkehr, Umwelt und das Portemonnaie. Mittlerweile ist Enterprise GO an über 40 Standorten zu finden. Und in Zukunft?

Enterprise GO lanciert soeben ein nächstes Pilotprojekt mit den SBB, um so die Kooperation weiter auszubauen. Das Unternehmen testet aktuell, wo es an Park-and-Rail-Standorten möglich sein wird, ein Auto hinzubestellen. «Es macht nicht an jedem Bahnhof Sinn, permanent Autos stehen zu lassen. Vielmehr können wir einige dieser schon vorhandenen P+R-Parkplätze für unsere Autos nutzen und diese zum benötigten Zeitpunkt dorthin bringen. Dadurch müssen Menschen, die in der Peripherie leben, kein Zweitauto kaufen», so Marco Venturini. Das Projekt läuft noch bis Ende März, erweist sich aber bereits jetzt schon als grosser Erfolg.

Des Weiteren sieht sich das Unternehmen in Neubausiedlungen mit einer beschränkten Anzahl an Parkplätzen als ideale Lösung. Wenn es nicht für jede Wohnung genügend Möglichkeiten gibt, um die eigenen Autos abzustellen, können Mieter:innen die Enterprise-GO-Fahrzeuge zu jenen Zeiten nutzen, in denen sie sie brauchen und sind nicht auf ein bis zwei Parkplätze pro Person angewiesen.

ist unbestritten und Enterprise GO stellt die Weichen für eine nachhaltige Mobilität in der Schweizer Gesellschaft.

Einige Zahlen und Fakten zum staunen In der Schweiz gibt es momentan über 1,7 Millionen private Zweitfahrzeuge. Dabei wird ein privates Fahrzeug durchschnittlich nur eine Stunde pro Tag genutzt (das Zweitfahrzeug noch deutlich weniger) und steht die restliche Zeit auf einem Parkplatz. Durch den Gebrauch eines Autos von Enterprise GO können ganze elf solcher privaten Fahrzeuge ersetzt werden.

Über Helvetic Motion AG

liert werden kann. Nach Angabe der entsprechenden Zahlungsdaten registriert man sich anhand eines Enterprise-GO-Profils. Dieses wird durch das Hochladen des Führerausweises, der Identitätskarte oder des Passes und eines Selfies verifiziert. Zusätzlich benötigt das Smartphone nur noch genügend Akku und eine aktive Bluetooth-Verbindung.

In wenigen Schritten auf der Strasse Einmal registriert, erhält man Zugriff auf eine vielseitig aufgestellte Fahrzeugflotte – spontan und flexibel. Via App wird das gewünschte Auto für eine

chen Standorte in der ganzen Schweiz, die sich sowohl in Städten als auch an zentralen Verkehrsknotenpunkten wie grossen Bahnhöfen und Flughäfen befinden.

Zusammenarbeit mit den SBB Neben mehr als zehn weiteren Partnern arbeitet Enterprise GO mit den SBB zusammen und bildet die ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. So deckt Enterprise GO bei einer Reise die individuellen Mobilitätsbedürfnisse für die letzte Meile ab. Das «öffentliche Auto» macht durch seine flexible und spontane Konfiguration das eigene

Auch die Umwelt dankt!

Aufgrund der einzigartigen digitalen Verknüpfung von Autovermietung und Carsharing entspricht Enterprise GO den Bedürfnissen der modernen Mobilität, die individuell miteinander kombiniert werden können. Kund:innen profitieren von günstigen Mietkonditionen und statischen Preisen. Zudem entlastet es den Stadtverkehr und unterstützt eine urbane und nachhaltige Zukunft. Dies ist auch der Fall, weil das Konzept eine echte Alternative zu einem möglicherweise unnötigen und teuren Zweitauto sein kann. Der Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer

Die Helvetic Motion AG ist in der Schweiz offizieller Franchisepartner der Marken Enterprise, National und Alamo und bietet eine Flotte von mehr als 2'000 Fahrzeuge sowie über 20 verschiedene Marken zur individuell konfigurierbaren Miete an – ob Stunden, Tages-, Nacht- oder Monatsmiete. Das Unternehmen betreibt zudem am Zürcher Flughafen den Valet Park-Service Speedparking. Mit Hauptsitz in Kloten, vier Standorten für klassische Autovermietung an allen wichtigen Flughäfen und grösseren Städten der Schweiz sowie über 40 selbstbedienten Standorten beschäftigt die Helvetic Motion AG rund 120 Mitarbeiter

Weitere Informationen unter enterprise-go.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

ENTERPRISE RENT-A-CAR, HELVETIC MOTION AG • BRANDREPORT 5 #FOKUSMOBILITÄT

GO alles digital ohne Schalter abläuft, können Nutzerinnen und Nutzer das Auto jederzeit beziehen – ob tagsüber oder mitten in der Nacht.

Text Julia Ischer Bilder zVg

Marco Venturini Geschäftsführer, Helvetic Motion AG

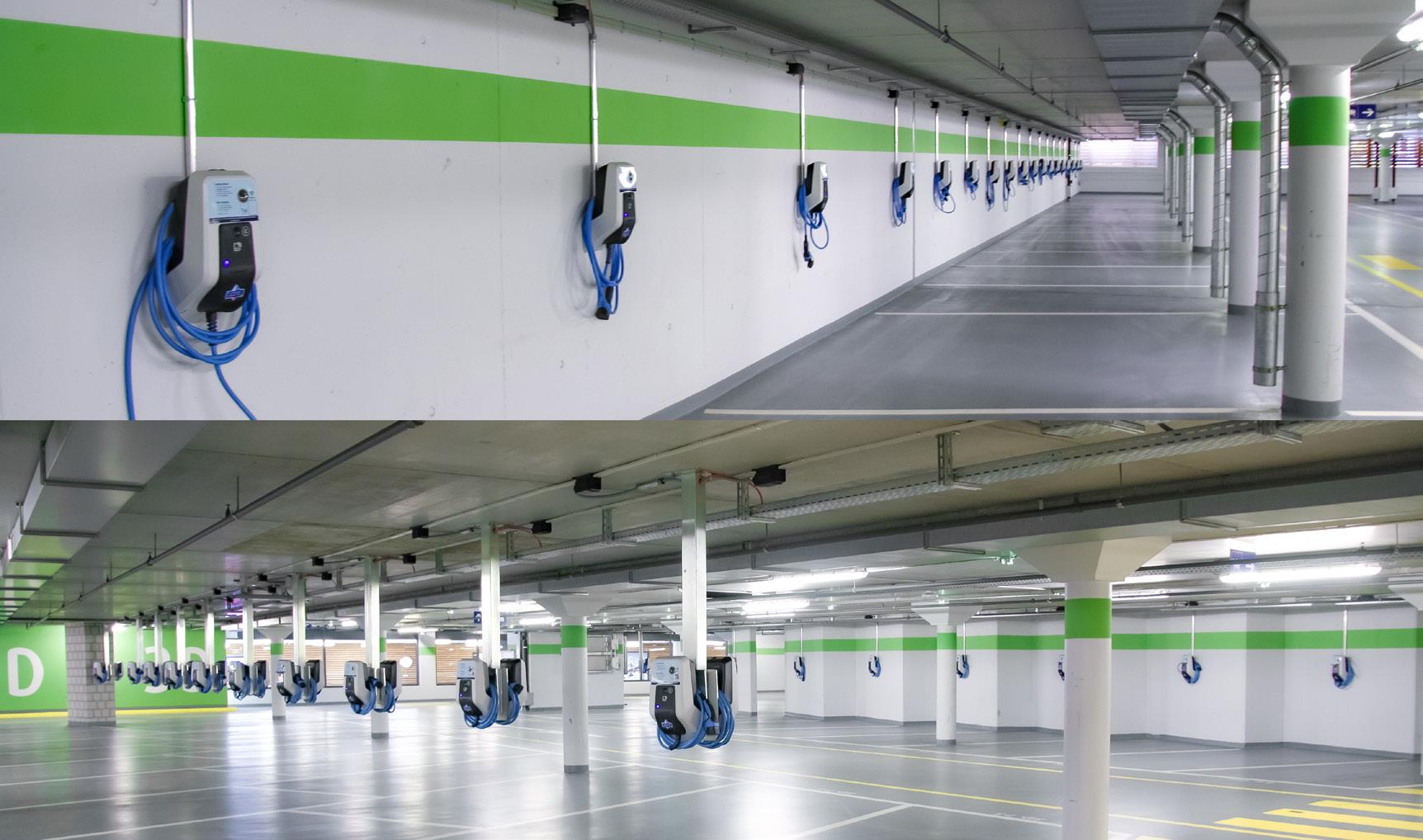

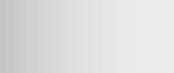

Wie steht es um die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität in der Schweiz?

Aktuell ist von Politiker:innen und in den Medien regelmässig zu vernehmen, dass es zu wenige Ladestationen gäbe. Wie sieht die Situation der öffentlichen Ladeinfrastruktur tatsächlich aus?

Noch vor wenigen Jahren war von den meisten Elektromobilität-Spezialist:innen zu hören, dass eine Ladegeschwindigkeit von 20 kW DC/Gleichstrom, was einer Zuladung von ca. 60 bis 80 km Reichweite pro Stunde entspricht, vollkommen ausreiche. Es wurde angenommen, dass E-Fahrzeuge hauptsächlich in Städten genutzt werden und nur wenig Reichweite benötigen. Heute wissen wir, diese Meinung war komplett falsch! Die modernen E-Fahrzeuge erlauben inzwischen Reichweiten von über 500 km und ermöglichen auch komfortable Langstreckenfahrten.

Es werden in der gesamten Schweiz ständig neue Ladestationen mit immer mehr Leistung gebaut. Im öffentlichen Bereich sind dies vorwiegend DC-Ladestationen mit Leistungen von 150-350 kW. Je nach Fahrzeug kann so eine Reichweite von 300 bis 1000 km pro Stunde geladen werden. Das heisst, dass in kürzester Zeit eine Batterie für mehrere Hundert Kilometer geladen ist. Die Ladegeschwindigkeit wird in Zukunft weiter zunehmen. Erste Hersteller von Ladestationen haben bereits 400-kW-Anlagen lanciert. Sowohl Elektrofahrzeuge wie auch Ladestationen erreichen im Vergleich zu den Ladevorgängen vor einigen Jahren deutlich grössere Leistungsabgaben oder Leistungsaufnahmen. Im E-Lastwagen Bereich werden Ladeleistungen von über einer MW möglich sein.

Bereits jetzt sind die Ladeparks ausreichend gross, werden weiterwachsen und verfügen damit über immer mehr Anschlüsse. Damit gibt es nur sehr selten Engpässe oder Wartezeiten an den Ladestationen. Die meisten Elektroauto-Besitzer:innen laden ihre Batterien an den DC-Schnellladestationen in der Regel nicht voll auf, sondern laden im Durchschnitt 20 bis 25 kWh, was einer Reichweite von 100 km entspricht. Dies hat damit zu tun, dass Ladeevents an öffentlichen Ladestationen bis zu sechs Mal teurer sind als beispielsweise zu Hause, da die Ladeinfrastruktur

BRANDREPORT • OPTEC

amortisiert werden muss. Das heisst, dass E-Autofahrende genau berechnen, wie viel kWh sie benötigen, um nach Hause oder ins Büro zu kommen, um dann dort günstiger laden zu können.

Neben dem Ausbau von bestehender Ladeinfrastruktur wird weiterhin intensiv in neue Projekte investiert. Marktgrössen wie Ionity, Tesla, Groupe E, GoFast und weitere Akteure investieren weiterhin grosse Summen, um der ständig wachsenden Zahl von E-Autos

gerecht zu werden. Laufend werden neue Anlagen gebaut und viele weitere Projekte mit mehr als 20 Ladestationen an einem Standort sind in Planung. Die Motivation dieser Investoren ist unterschiedlich. Einige kommen aus der Fahrzeugindustrie und investieren, um den Kauf eines E-Fahrzeuges attraktiv machen zu können. Andere bauen ein Geschäftsmodell mit dem Verkauf von Charge-Events aus. Das Schweizer Netz an Ladestationen ist bereits sehr dicht: Inzwischen ist es bereits eine Herausforderung, für öffentliche Ladeinfrastrukturstandorte

an attraktiver Lage zu finden. Die meisten Raststätten und Rastplätze auf Schweizer Autobahnen sind bereits ausgerüstet oder an der Umsetzung von Projekten. Verschiedene Firmen suchen deshalb Land neben dem Nationalstrassennetz. Hier muss vielfach zusätzlich Geld für WC-Anlagen und Verpflegungszonen investiert werden. Dabei wird meist auch eine Überdachung gefordert, damit Kund:innen während des Zahlungs- und Registrationsprozesses nicht im Regen stehen müssen. Mit zunehmender Anzahl von E-Fahrzeugen wird das Businessmodel dieser Investoren aufgehen und mehr Geld zur Verfügung stehen, um die Infrastruktur noch kundengerechter zu bauen. Ein Ärgernis der E-Auto-Kundschaft an Ladestationen sind oft überhöhte Roamingtarife. So bezahlen Autofahrer:innen beim Laden in fremden Netzen häufig happige Zuschläge. Inzwischen nimmt der Druck zu, dies zu ändern. Technische Lösungen sind bereits vorhanden: Es ist jedoch nötig, dass sich die Ladenetzbetreiber dazu an einen Tisch setzen und gemeinsam eine kundenfreundliche Lösung erarbeiten. Wie viel Druck die Branchenverbände, Politik oder die Wettbewerbskommission ausüben muss, um die Situation zu bereinigen, bleibt abzuwarten. Eine ähnliche Situation bestand um die Jahrtausendwende im Bereich der Mobilfunkanbieter. Bereits heute geht die Zürich Versicherung mit dem ZVoltApp mit gutem Beispiel voran. Die Zürich Versicherung hat mehrere Ladenetzwerke angebunden und kann so einen schweizweiten Flatrate-Tarif in einem dichten Netz von AC- und DC-Anlagen von attraktiven 49 beziehungsweise 55 Rappen anbieten.

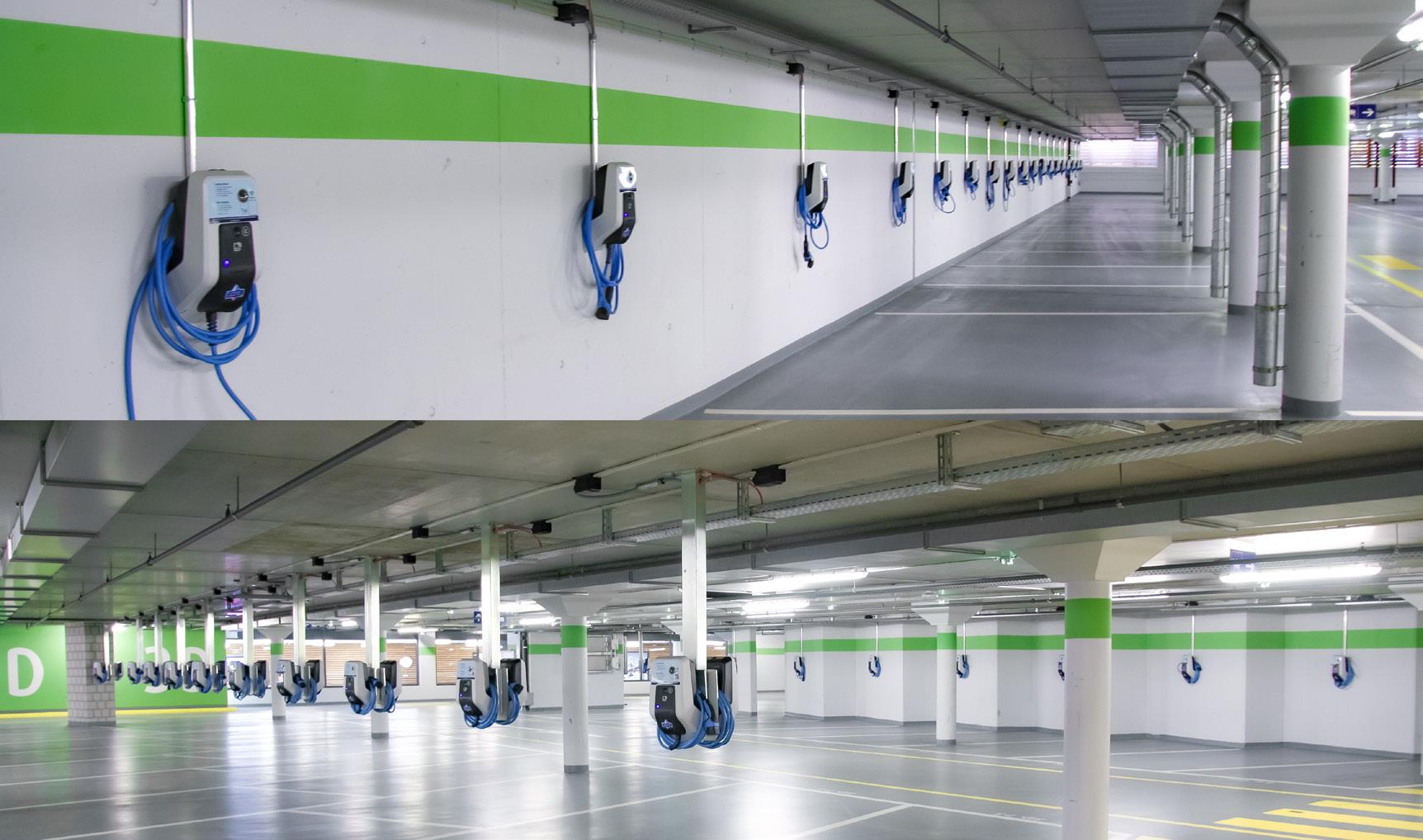

Alle Elektrofahrzeugbesitzer:innen, welche zu Hause eine Ladestation haben, laden ihre Fahrzeuge in der Regel zu Hause oder bei längeren Strecken an öffentlichen Schnellladeinfrastrukturen. Hingegen fehlen Ladestationen für Personen, welche zu Haus nicht die

Möglichkeit haben, zu laden. Dies können Personen sein, welche keinen Parkplatz besitzen und regelmässig in der blauen Zone parkieren oder aber die Verwaltung einer Immobilie bietet seinen Mieter:innen keine Ladeinfrastruktur. Für diesen Personenkreis benötigt es Langzeit-Parkmöglichkeit mit Ladeinfrastrukturen in Gemeinden, in Shoppingzentren und auf öffentlichen Parkplätzen. Bei den DC-Schnellladestationen können viele Fahrzeuge pro Tag beladen werden, da die durchschnittliche Verweildauer weit unter einer Stunde liegt. Bei den AC-Langsam-Ladestationen, benötigt jedoch eine Batterie mehrere Stunden, um geladen zu werden. Das bedeutet, dass maximal zwei bis drei Fahrzeuge pro Tag geladen werden können, was einen rentablen Betrieb solcher Ladestation verunmöglicht und sie für Investoren nicht interessant macht. Hier müssen von der Politik, der Wirtschaft und den Branchenverbänden neue Modelle gefunden werden, um auch diese Ladelösungen anzubieten. Eine solche Möglichkeit könnten Schnellladehubs in Innenstädten und bei Einkaufszentren sein. Während des Einkaufs könnten so Fahrzeuge in kürzester Zeit beladen werden. Mit Reichweiten der E-Fahrzeuge von mehr als 500 km benötigen viele E-Fahrzeugbesitzer:innen keine Ladestationen mehr, da der Schweizer Durchschnitt der Fahrstrecken bei lediglich 38 km liegt. Ein oder zwei Schnellladungen während des Einkaufs würden also für viele Nutzenden von E-Fahrzeugen vollkommen reichen. Trotz einiger Herausforderungen, welche in den kommenden Jahren gemeistert werden müssen, führt heute kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Wenn die Schweiz die gesteckten CO2-Ziele erreichen will, ist einer der grossen Hebel der Verkehr, welcher für über 30 Prozent der CO2-Emissionen in der Schweiz verantwortlich ist. Die Zukunft gehört der Elektromobilität!

Text Peter Arnet, BKW

Ladestation: Flexibles System statt starre Insellösung

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Doch die Wahl einer passenden Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ist alles andere als leicht zu treffen. Glücklicherweise kann man sich auf die Expertise der Optec AG verlassen.

Heute gekauft – morgen obsolet. Das ist der Albtraum aller Konsumentinnen und Konsumenten. «Und auch die Nutzerinnen und Nutzer von E-Fahrzeugen äussern uns gegenüber oft die Furcht, dass sie auf das falsche Produkt setzen könnten», erklärt Tobias Schneider. Er leitet bei der Optec AG, dem Ansprechpartner Nummer eins für das Messen, Analysieren und Optimieren elektrischer Energie, den Bereich «Elektromobilität». Die Kundschaft wünsche sich verständlicherweise Ladeinfrastrukturen, die möglichst viele Jahre funktionstüchtig bleiben. «Und genau dabei können wir sie unterstützen.»

Die Fachleute der Optec AG klären dafür die örtlichen Gegebenheiten ab und führen eine genaue Bedarfsanalyse durch. So ist etwa die Installation

mehrerer Ladestationen in einem Wohnblock oder einem Gewerbebau komplexer als das Anbringen einer Einzelstation an einem Einfamilienhaus. Doch nicht nur der Umfang einer Installation spielt gemäss Tobias Schneider eine entscheidende Rolle bei der Wahl der passenden Ladelösung: «Das Produkt muss ebenfalls Updates unterstützen, damit die Anlage auf dem neusten Stand bleibt.» Es lohne sich daher, bei der Wahl der Komponenten einer Ladestation etwas mehr zu investieren. «Denn anders als bei einer günstigen Insellösung muss man die Anlage dann nicht bereits nach fünf oder zehn Jahren austauschen.»

Die Optec AG berät sowohl Planer, Architekten, Installateure als auch Private zu diesem Thema.

Gemeinsam besser

Eine zukunftssichere Ladestation sollte auch ein guter Teamplayer sein: Denn optimalerweise lassen sich verschiedene Gewerke, wie eine Photovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe, damit kombinieren. Auch hier gibt es für Ein- und Mehrfamilienbauten unterschiedliche Lösungen. Die Ladestationen, welche die Optec AG anbietet, lassen sich im Falle eines Einfamilienhauses über

den «Solarmanager» in eine bestehende Umgebung integrieren. Bei grösseren Siedlungen oder Gewerbeliegenschaften hingegen muss oft ein abgesetztes Lastmanagement erstellt werden. «Mit unseren Systemen können wir die Lasten individuell steuern und optimieren, wobei wir auch in diesem Bereich herstellerunabhängig sind», führt Schneider aus.

Generell wird bei der Optec AG Herstellerunabhängigkeit grossgeschrieben. Auf diese Weise gewährleistet man für die Kundschaft maximale Flexibilität und garantiert die Langlebigkeit der gewählten Lösung. «Daher sind bei den Systemen unserer Ladestationen die führenden Hersteller bereits integriert.» Um wirklich sicherzustellen, dass bei der Installation von Ladestationen keine unvorhergesehenen Hürden auftauchen, empfiehlt Tobias Schneider: «Am besten zieht man uns möglichst frühzeitig in ein Bau- oder Sanierungsprojekt mit ein.»

Weitere Informationen finden Sie unter: www.optec.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 6 SMART MOBILITY

Bild iStockphoto/SouthWorks

Es werden in der gesamten Schweiz ständig neue Ladestationen mit immer mehr Leistung gebaut.

Tobias Schneider Leiter E-Mobilität

Die mobile Ladestation, die Barrieren abbaut

Dass der elektrischen Mobilität die Zukunft gehört, ist mehrheitlich unbestritten. Doch sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sowie die öffentliche Hand tun sich mit der Umstellung auf E-Fahrzeuge oft schwer. Als Mitgrund werden oft die teuren sowie unflexible Ladestationen angeführt. Glücklicherweise hält die BKW Power Grid hierfür eine innovative Lösung parat.

Auf einen Blick: die Vorzüge von mobi-charge

Die mobile Ladestation mobi-charge eignet sich für folgende Einsatzzwecke:

• Für den temporären Einsatz, z.B. an Veranstaltungen

Wir würden eigentlich sehr gerne auf elektrische Fahrzeuge umsteigen, doch unglücklicherweise ist das Laden von ECars und Co. so umständlich. «Solche und ähnliche Argumente hören wir leider immer wieder», meint Dominik Schütz schmunzelnd. Als Leiter Projekte Mittelland der BKW Power Grid arbeiten er und sein Team unter anderem an neuen Energielösungen für den Mobilitätsbereich. Dabei steht auch das Ziel im Fokus, hinsichtlich dem Laden von E-Fahrzeugen aufzuklären und Vorurteile abzubauen. «Und am besten tut man dies bekanntermassen mit konkreten, nützlichen Praxislösungen», führt Schütz aus. Eine solche hat die BKW Power Grid mit «mobicharge» geschaffen – der innovativen, mobilen Plugand-Play-Ladestation für den öffentlichen Raum. Das Gerät ist ein veritabler Gamechanger: «Bisher sah der klassische Ansatz so aus, dass die Ladestationen fix in die bestehende Infrastruktur verbaut werden», erklärt der Experte. Dies führt einerseits zu erheblichen Kosten und erlaubt andererseits nur eine äusserst starre und eindimensionale Nutzung. Mit mobi-charge hingegen haben die Expertinnen und Experten der BKW eine attraktive Alternative geschaffen: Es handelt sich hierbei um ein «steckerfertiges» System, das überall dort eingesetzt werden kann, wo eine entsprechend ausgelegte Stromquelle vorhanden ist.

Überzeugen durch Erfahrung

Wie vielfältig die Anwendungsbereiche der mobilen Ladestation sind, zeigen die diversen Success Cases, die Dominik Schütz und sein Team mit mobi-charge bereits realisieren konnten. «In der Vergangenheit befanden wir uns zum Beispiel im Gespräch mit einer Schweizer Gemeinde, die Interesse an Ladestationen für E-Fahrzeuge geäussert hatte.» Doch angesichts der zu erwartenden Investitionen wollte man von Seiten der Gemeindeverwaltung das Vorhaben vorzeitig beerdigen. Dank mobi-charge konnte man aber die geforderte Ladekapazität anbieten – und dies zu deutlich geringeren Kosten, als die Installation fixer Ladestationen aufgeworfen hätte. «Das verschaffte den Entscheidungsträgerinnen und -trägern der Gemeinde die Möglichkeit, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und das Ladesystem zu einem optimalen Preis zu testen», führt Schütz aus. Auf diese Weise konnte reale Praxiserfahrung gesammelt und in der Bevölkerung Goodwill für das Thema E-Mobilität geschaffen werden. Und genau dies kann später den Weg zum Bau fixer und umfangreicherer Ladestationen ebnen. Die mobi-charge-Ladestation eignet sich auch für den Einsatz auf Wohn- und Firmengrund. Dank des praktischen Plug-and-Play-Systems kann beinahe überall ein Platz für die Station gefunden werden. Dadurch sind die Geräte auch prädestiniert für einen

temporären Einsatz, zum Beispiel im Rahmen von Events. Doch wie sieht es eigentlich mit der Ladeleistung aus? Was, wenn auf einem Platz oder an einem Gebäude nicht die benötigte Netzspannung zur Verfügung steht? «Kein Problem», beruhigt Schütz. «Mit unserer Lösung können wir die Ladeleistung so parametrieren, dass sie den Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Kundinnen entspricht.» Die Expertinnen und Experten der BKW Power Grid verschaffen sich zu diesem Zweck vor Ort einen Überblick über die konkreten Gegebenheiten – und klären dabei auch ab, welche Leistung das vorhandene Netz hergibt. «Dann passen wir die Ladestationen entsprechend an.»

Von der mobilen zur fixen Lösung

In den meisten Fällen werden die mobi-charge-Ladestationen, welche die BKW Power Grid selber in der Schweiz produziert, an die Kundinnen und Kunden vermietet. «Das hat sich in der Vergangenheit bewährt, weil unsere mobilen Anlagen perfekt dafür geeignet sind, um Testprojekte durchzuführen und erste Anwendungserfahrungen zu sammeln», führt Schütz aus. Oftmals werden dann nach einer gewissen Zeit fixe Ladeinfrastrukturen installiert, weil sich die mobilen Systeme bewährt haben. «Und natürlich stehen wir den Projektverantwortlichen auch bei diesem Vorhaben gerne mit Rat und Tat zur Seite», betont der Fachmann. Dabei könne die BKW die gesammelten Erkenntnisse und Daten nutzen, die während des Betriebs von mobi-charge gesammelt wurden. Dies helfe dabei, die optimale, festinstallierte Ladeinfrastruktur zu konzipieren und umzusetzen.

Doch was muss man konkret tun, um von den Möglichkeiten von mobi-charge zu profitieren? «Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem ausführlichen Gespräch», erklärt Dominik Schütz. Dabei werden die Bedürfnisse unserer Kundinnen ebenso

abgeklärt, wie die Bedingungen und Möglichkeiten der geplanten Location. In einer nächsten Phase verschaffen sich die BKW-Fachleute einen Eindruck vor Ort und passen die mobi-charge-Ladestationen auf die individuellen Gegebenheiten an. «Und selbstverständlich stehen wir auch während des Betriebs sowie danach zur Verfügung, um Fragen oder Anregungen von Kundenseite zu beantworten.»

mobi-charge@bkw.ch

Über die BKW Gruppe

Die BWK Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen, welches integrierte Gesamtlösungen in den Bereichen Energie, Gebäude und Infrastruktur anbietet. Die BKW ist ein wachsendes Netzwerk und besteht aus über 11’500 Mitarbeitenden in 140 Unternehmen in der Schweiz und Europa. Eine zukunftsfähige Energieproduktion, ressourcenschonende Infrastrukturen sowie umweltschonende Gebäude gehören zum Hauptfokus der Gruppe. Die Expertinnen und Experten beraten Kundinnen und Kunden beim Engineering, bei der Gebäudetechnik und bei einer smarten Energiebeschaffung. Sie planen und realisieren Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte für Unternehmen, Private und die öffentliche Hand.

• Für den Einsatz an Standorten mit saisonal schwankendem Bedarf oder schwankender Frequentierung wie Freibäder oder Bergbahnen

• Zum Sammeln erster Erfahrungen mit E-Ladestationen hinsichtlich Technologie, Kundenbedürfnisse und -volumen

• Zum Bestimmen des optimalen Standortes Mobile Ladestationen stehen bereits in mehreren Gemeinden im Kanton Bern im Einsatz. Die meisten Kunden wollen die Kundenbedürfnisse klären und sehen, ob sich der Teststandort für eine feste Lösung eignet.

Technische Daten der Ladestation:

Anzahl Ladepunkte: 2 bis 10

Leistung: bis zu 22 kW AC (Wechselstrom) pro Ladepunkt

Gewicht: ca. 120 kg

Aufstellfläche: ca. 0,6 m x 0,6 m

Technische Anschlussbedingungen:

Steckdose CEE 32A oder CEE 63A

Mobilfunk (LTE Cat. M1 / 2G / GPRS) oder WLAN

Abrechnung:

Standardlösung gemäss Vorschlag BKW oder oder individuell gemäss Kundenwusch. Freischalten der Ladung mittels RFID-Karte, Smartphone oder Lade-App.

Mietdauer:

• Für Veranstaltungen: 1 bis 4 Wochen

• Für Saison- oder Dauereinsatz: 4 bis 48 Monate

Verfügbarkeit: auf Anfrage

Preis: auf Anfrage

BKW Energie AG Power Grid

Galgenfeldweg 18

3006 Bern

mobi-charge@bkw.ch

Kontaktpersonen

Schütz, Dominik dominik.schuetz@bkw.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA #FOKUSMOBILITÄT BKW POWER GRID • BRANDREPORT 7

Dominik Schütz Leiter Projekte Mittelland, BKW Power Grid

Wenn aufladen genauso schnell geht wie tanken

Die vergleichsweise lange Ladedauer von Elektrofahrzeugen stellte bis anhin immer einen Negativ-Faktor dar, der sich nicht wegdiskutieren liess. Doch dank einer innovativen Technologie macht Brugg eConnect nun ein Schnellladen in ganz neuem Ausmass möglich. Damit eröffnet man neuen Industriezweigen den Weg in die nachhaltige E-Mobilität.

Anhalten, auftanken, weiterfahren. So schnell und einfach geht das Tanken von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren vonstatten. Wer hingegen auf die umweltschonende E-Mobilität setzt, musste bis anhin deutlich mehr Geduld aufbringen: Selbst mit den marktgängigen Schnellladeinfrastrukturen dauert es zwischen 15 und 20 Minuten, um die Batterie so weit aufzuladen, dass man die Fahrt mit einer sinnvollen Reichweite fortführen kann. Die dabei verlorene Zeit ist mit ein Grund dafür, dass verschiedene Industrien bisher vom Sprung in die EMobilität absehen mussten. Hierzu gehören etwa die Baubranche sowie die Landwirtschaft. Aufgrund der ladebedingten «Zwangspausen» war die Wirtschaftlichkeit von E-Flotten in diesen Segmenten schlicht und einfach nicht gegeben. «Doch nun bricht auch für sie die E-Zukunft an», betont Patrick Kern, CEO von Brugg eConnect. Den Grund für diesen Optimismus erfuhren die Besucherinnen und Besucher der Baumaschinenmesse BAUMA kürzlich aus erster Hand. Dort nämlich stellte Brugg eConnect das erste 3000

A Megawatt Charging System (MCS) vor. Als Spezialist für innovative Kabel- und Steckerlösungen hat das in Windisch ansässige Unternehmen einen grossen Beitrag zum Gelingen dieses Projektes geleistet.

Das MCS-System ist auf die Leistungsstufen 350 A, 1000 A und 3000 A und damit für die Nutzung bei grösseren Fahrzeugen ausgelegt. Zum Vergleich: Während bei gängigen Schnellladesystemen rund 15 Minuten ins Land ziehen, bis man weiterfahren kann, lädt das Megawatt Charging System denselben Wagen in weniger als einer Minute auf. Damit habe man hinsichtlich Geschwindigkeit die

Lücke zum Tanken mit fossilen Brennstoffen praktisch geschlossen, sagt Patrick Kern. «Wir machen damit das elektrische Fahren deutlich wettbewerbsfähiger und öffnen so für verschiedene Marktsegmente die Tür hin zu Elektrifizierung und Dekarbonisierung.» Denn dank der enorm kurzen Ladezeit verbessert sich die Wirtschaftlichkeit insbesondere bei grossen Lastfahrzeugen deutlich. Derzeit befindet sich das MCS System noch im Prototypenstatus, doch das Ziel von Brugg eConnect besteht darin, die Technologie möglichst zeitnah verfügbar zu machen.

Kein Dreck, weniger Lärm – eine Win-Win-Situation Gerade die Baubranche könne von der neuen «ExperessLadetechnologie» enorm profitieren: Nebst der Tatsache, dass keine Abgase ausgestossen werden, würden die grossen Baulaster auch deutlich weniger Lärm verursachen. Davon profitiert nebst den Mitarbeitenden auf den Baustellen auch die Anwohnerschaft. In Skandinavien wurden bereits positive Erfahrungen gesammelt mit

BRANDREPORT • MOBILITÄTSVERBAND

Baustellen, auf denen mehrheitlich elektrische Fahrzeuge zum Einsatz kamen. «Doch natürlich wollen wir mit unseren Schnellladestationen die Elektromobilität für alle ermöglichen», betont Patrick Kern. Denn eine AC-Wallbox-Ladestation sei wegen unterschiedlicher Herausforderungen nicht für alle umsetzbar. «Hier leisten wir mit unseren ‹High Power Charging (HPC)›Systemen einen wesentlichen Beitrag. Auch unsere Stecker für PKW-Ladestationen sind nicht einfach nur tolle Produkte, sondern ein Beitrag zur Dekarbonisierung.» So hat Brugg eConnect beispielsweise den ersten HPC-Stecker mit der höchsten Sicherheitsstufe IP69 auf den Markt gebracht. Dieser ist hochrobust gegenüber Druck, extremen Temperaturen und Staub. Er hält es sogar aus, wenn ein LKW darüberfährt. So sorgt der Stecker mit dafür, dass Ladestationen nicht ausfallen.

Historisch gewachsen Dass gerade Brugg eConnect in der Elektromobilität mit innovativen Kabellösungen auftrumpft, ist an sich nicht überraschend, sondern vielmehr eine logische Konsequenz: Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Welt der Baustellen- und Industriekabel. Vor einigen Jahren wurde der Fokus dann auch auf die E-Mobilität und Windenergie gesetzt. Patrick Kern erinnert sich an den Schritt, den er zwar als mutig bezeichnet – aber nicht als gewagt. «Denn obschon wir uns damals in neue Gewässer wagten, wussten wir stets, dass wir uns durch unsere Kundennähe sowie unsere Qualität von der Konkurrenz abheben können.» Dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung über ein so grosses Know-how für Spezialkabel verfügt, war ein weiterer Faktor, der für die neue Ausrichtung sprach. «Darüber hinaus sahen wir bereits damals das grosse Wachstumspotenzial dieser

Ein Lehrgang, der moderne

Corporate-Mobility-Fachleute

beiden Bereiche», erinnert sich der CEO. Heute hat sich die strategische Neuausrichtung als goldrichtig erwiesen. Und auch die Aussichten sind vielversprechend, denn während Elektroautos den Anfang der E-Revolution markierten, folgen nun vermehrt Nutzfahrzeuge wie Lastwagen, Baufahrzeuge, Schiffe und Kleinflugzeuge nach.

Text SMA

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bruggeconnect.com

Über BRUGG eConnect

BRUGG eConnect ist ein junges Unternehmen mit alten Wurzeln. Vor über 125 Jahren durch Gottlieb Suhner gegründet, zählt BRUGG eConnect heute zu einem der führenden Kabelherstellern weltweit. Die 130 Mitarbeitenden entwickeln und fertigen Kabel und Systemlösungen für die Industrie, Windkraftanlagen und E-Mobilität. Dabei bietet BRUGG eConnect heute nicht nur Produkte, sondern ganzheitliche Lösungen an und verfügt darum über eine dezidierte Fachkompetenz im «Engineer to Order (ETO)»-Kabeldesign.

hervorbringt

Die Dekarbonisierung der Mobilität ist eine von vielen möglichen Massnahmen, um die geforderte Reduktion von CO2-Emissionen umzusetzen. Doch die konkrete Umsetzung wirft bei vielen Flottenverantwortlichen Fragen auf. Der Schweizer Mobilitätsverband sffv liefert die passenden Antworten dazu – im Rahmen seines brandneuen Lehrgangs «electrify – now».

Ralf Käser

Vorstandsmitglied beim Schweizer Mobilitätsverband sffv

Ralf Käser, die Mobilität durchläuft einen Transformationsprozess. Welche Auswirkungen hat dies auf Unternehmen?

Wir vom Mobilitätsverband stellen seit Langem fest, dass hinsichtlich Dekarbonisierung und betrieblicher Mobilität noch immer viele Unklarheiten bestehen. Unternehmen aller Branchen und Grössen fragen sich berechtigterweise, wie sie ihre CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig ihre Mobilitätsbedürfnisse abdecken können. Bisher fehlte es hierzulande an einer einheitlichen Plattform, einem ganzheitlichen Lehrgang sowie an praxistauglichen Tools, die den Flotten- und Mobilitätsverantwortlichen in den Betrieben die notwendige Orientierung hätten bieten können. Durch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern haben wir festgestellt, dass das Wissen sowie die Angebote hierzu sehr fragmentiert sind. Diese Erkenntnis hat uns dazu bewogen, Abhilfe zu schaffen.

Und wie gehen Sie dafür konkret vor?

Wir haben den neuen Lehrgang «electrify – now» ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Industrien haben wir einen Lehrgang kreiert, der sich an die Verantwortlichen von Unternehmensflotten richtet und sie dazu befähigt, die Einführung sowie das Management von Elektrofahrzeugen in Unternehmen erfolgreich umzusetzen.

Welche Herausforderungen werden im Rahmen von electrify – now adressiert?

Bei der Entwicklung der Lehrgangsinhalte standen diverse Fragestellungen im Raum. Tatsache ist: Die

CO2-Reduktion gehört zu den wichtigsten Agendapunkten, sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Kontext. Gleichzeitig handelt es sich bei der Elektromobilität um ein hochgradig komplexes Thema mit vielen Unbekannten, Unsicherheiten und «Halbwahrheiten». Verantwortliche und Mitarbeitende in Unternehmen sind mehr denn je auf fundierte Fachkompetenz sowie Kenntnisse rund um Flotten- und Mobilitätsmanagement im Alltag angewiesen. Genau hier setzen wir an: Die Teilnehmenden sollen dazu befähigt werden, die Dekarbonisierung in ihrem jeweiligen Betrieb erfolgreich voranzutreiben. Dabei werden Fragen behandelt wie: Welche Unterschiede bestehen im Bewirtschaften von normalen und elektrischen Flotten? Welche Finanzierungsformen gibt es? Wie kommt man zu den entsprechenden Fördergeldern?

Und welche Konsequenzen hat der Wandel auf der technischen Ebene? Zudem schaffen wir Orientierung und zeigen auf, wie das aktuelle Angebot an E-Fahrzeugen eigentlich aussieht und worin die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle und Technologien liegen. Mit diesem wichtigen Grundwissen «im Gepäck» sind die Absolventinnen und Absolventen von electrify – now dazu in der Lage, die vermittelten Kompetenzen und Ansätze in ihrem individuellen unternehmerischen Umfeld erfolgreich zu implementieren Und wie vermitteln Sie dieses wichtige Grundwissen? Wir setzen auf den modernen und dennoch bewährten Ansatz des «blended learnings». Die Inhalte werden also primär online vermittelt, damit die Teilnehmenden entsprechend ihrer Vorkenntnisse gewisse Inhalte schneller durcharbeiten oder auf Wunsch auch repetieren können. Einmal im Monat findet zudem ein Webworkshop statt, bei dem die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, im direkten Austausch mit unseren Fachleuten relevante Themen zu vertiefen. Dabei können sie auch den Dialog mit den anderen Studierenden suchen. Was unseren Ansatz

auszeichnet: Wir bieten eine enorme Menge an relevanten, textunterlegten Videoinhalten an, ebenso wie klassische Nachlesestrukturen, die man ähnlich wie Wikipedia navigieren kann. Diese Tools stehen den Absolventinnen und Absolventen auch nach ihrer Zeit bei electrify – now zur Verfügung. Auf diese Weise helfen wir ihnen dabei, in ihrem sich schnell wandelnden Berufsumfeld am Puls der Zeit zu bleiben.

Zu guter Letzt kann auch während eines Workshops das Erlernte in einem Use Case umgesetzt werden.

Wird eine Abschlussprüfung durchgeführt?

In der Tat. Der Kurs kann jederzeit begonnen werden. Sobald man sich verbindlich anmeldet, wird der sechsmonatige Lernslot geöffnet. Während dieser Zeit erhält man Zugriff auf die angesprochenen Lerntools und Inhalte. Der Abschlusstest dient dann als wichtige Lernkontrolle.

Bei Bestehen erhalten die Absolventinnen und Absolventen die Zertifikation als «E-Fleet-Manager SFFV».

Der Kurs ist ab dem 1. April dieses Jahres verfügbar. Wer sollte sich dafür einschreiben?

Von electrify – now können sehr viele Berufsgattungen profitieren. Wir sehen den grössten Mehrwert bei den Mobilitäts- und Flottenverantwortlichen von

Unternehmen, den Mitarbeitenden der Automobilwirtschaft und des Handels sowie den Mitarbeitenden von Logistik-, Transport und Lieferunternehmen. Aber auch Personen, die bei den Anbietern des öffentlichen Verkehrs angestellt sind, können vom Kurs deutlich profitieren. Denn das Werteversprechen ist universal gültig: Wir bieten mit electrify – now einen Lehrgang sowie eine Lernplattform, die hinsichtlich der Elektromobilität alles abdeckt, was ein Unternehmen benötigt, um die Elektrifizierung zu planen, einzuführen sowie unter ökologischen und ökonomischen Prämissen zu betreiben.

Interview SMA

Weitere Informationen finden Sie unter electrify-now.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA #FOKUSMOBILITÄT 8 BRANDREPORT • BRUGG ECONNECT

Bild iStockphoto/damircudic

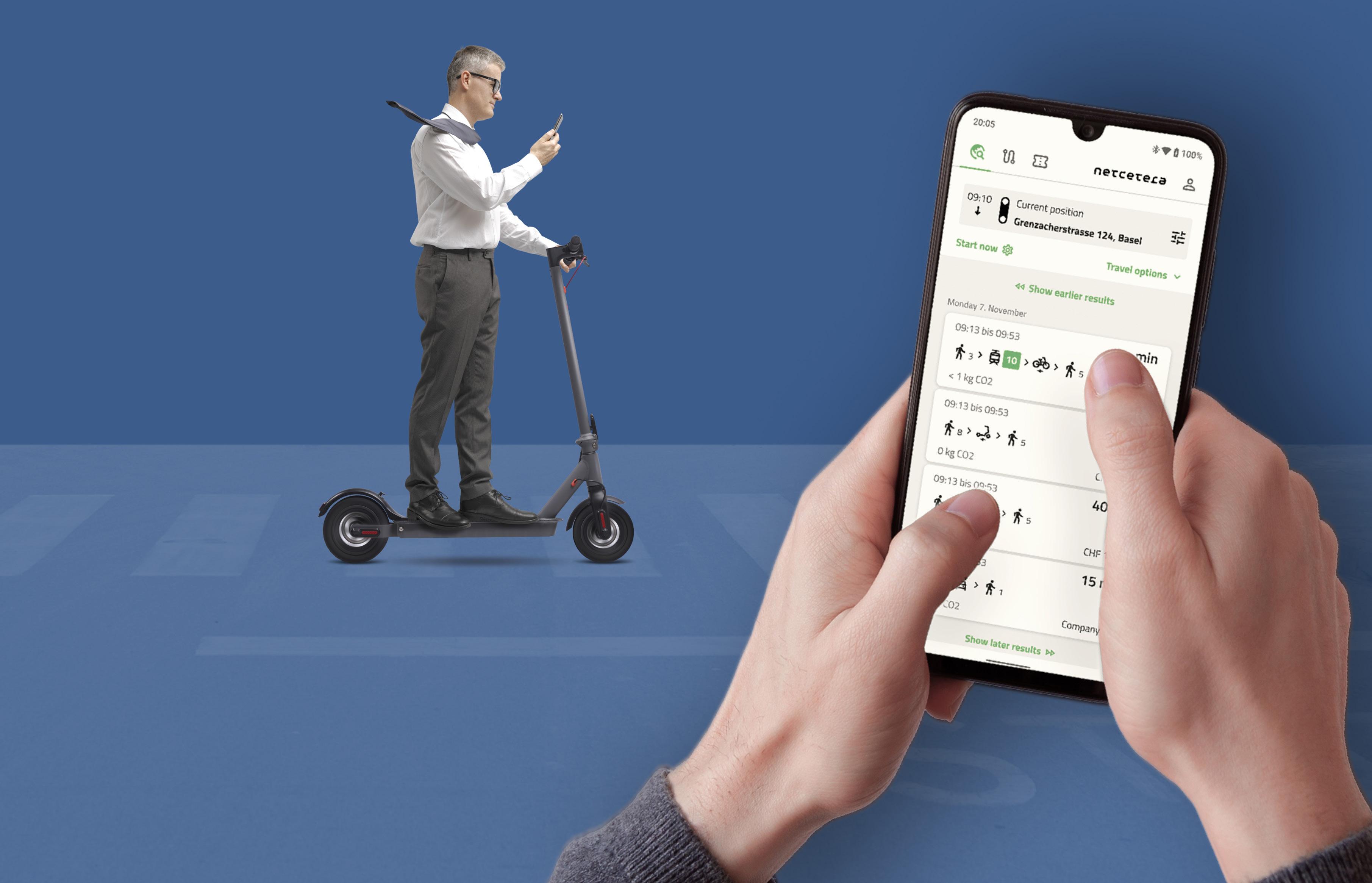

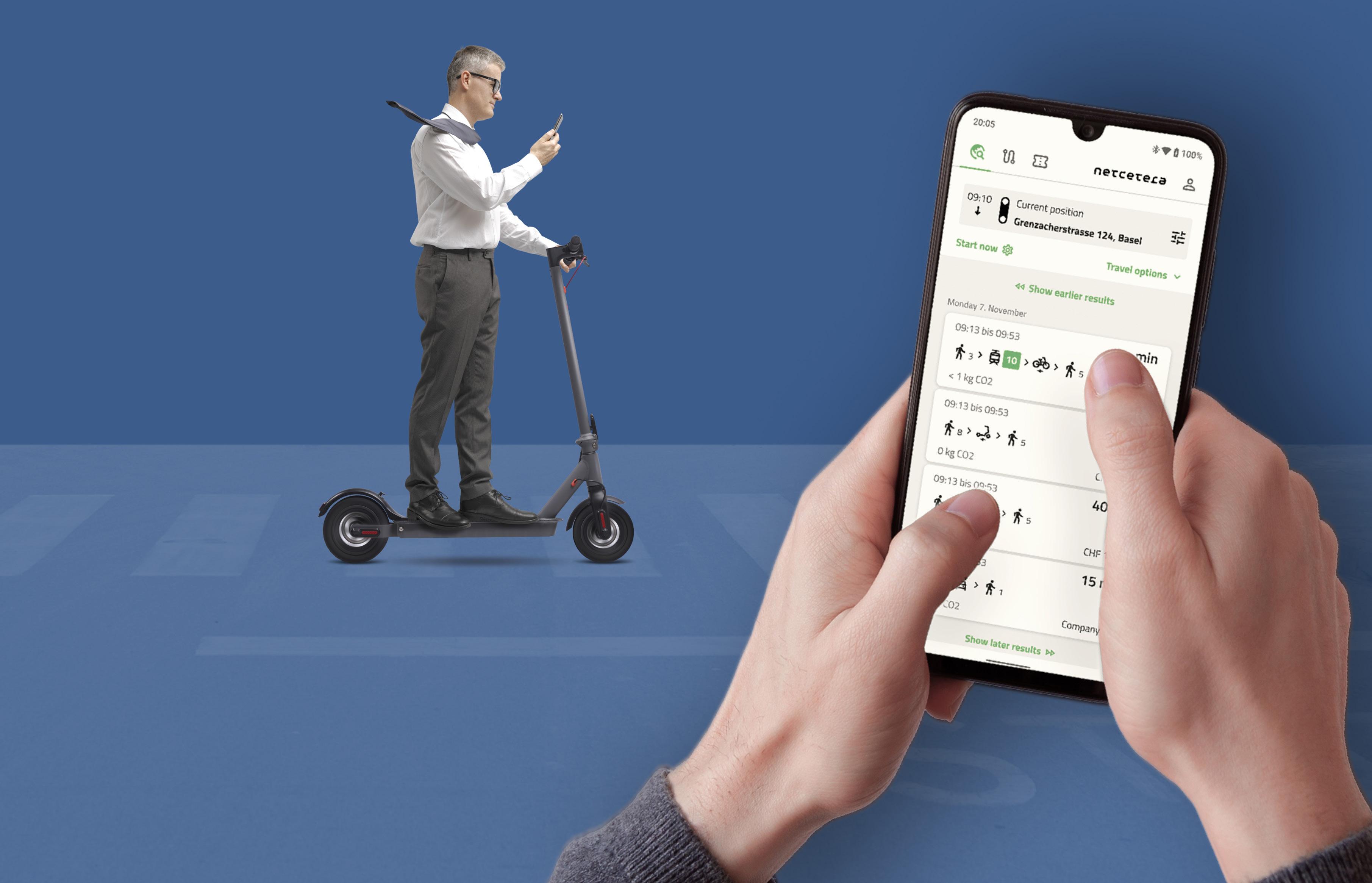

Die Mobilitätslösung, die den heutigen Bedürfnissen wirklich gerecht wird

Die Mobilitätsbedürfnisse und -ansprüche der Menschen wandeln sich. Einfachheit, Flexibilität sowie Nachhaltigkeit stehen immer höher im Kurs. Das stellt die Dienstleister in diesem Segment vor neue Herausforderungen. Und auch Betriebe anderer Branchen müssen sich vertieft mit dem Thema «Mobilität» auseinandersetzen. Glücklicherweise stellen die smarten, digitalen Lösungen der Netcetera AG die passenden Werkzeuge bereit, mit denen sich dieser Wandel bewältigen lässt.

ermitteln, das Ticketing abdecken, den Routingservice erbringen und sogar Inhalte von Dritten ausspielen – und das gleich über mehrere Kanäle. «Mit unserem Omni-Channel-Ansatz können wir auf Wunsch vom Haltestellen-Display am Perron bis hin zum Billett-Automaten sämtliche Bildschirme eines Bahnhofs mit Informationen für die Passagiere bespielen.»

Aeschlimann. Dadurch wird es Firmen zum Beispiel möglich, in ihrer Belegschaft attraktive Alternativen zum Pendeln mit dem PW anzubieten. «Das verstehen wir unter einer nachhaltigen Corporate Mobility.»

Oliver Aeschlimann. Darauf basierend wird ein Projekt-Fahrplan erstellt, den man dann gemeinsam mit dem Kundenbetrieb Schritt für Schritt umsetzt.

Möglichst effizient, stressfrei und sicher von Punkt A nach Punkt B gelangen – das ist vereinfacht gesagt die Essenz einer sinnvollen Mobilität. «Doch um diese Art der Fortbewegung anbieten zu können, müssen natürlich diverse Faktoren reibungslos ineinandergreifen», erklärt Oliver Aeschlimann, Head of Products and Market Strategy (Digital Enterprise) bei Netcetera. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und realisiert innovative Softwareund Digitalisierungslösungen in den Bereichen Payment, Banking, Gesundheitswesen, Publishing – und Transport. So setzen unter anderem Mobilitätsanbietende wie Bahn- und Busunternehmen auf die Kompetenzen von Netcetera, ebenso wie Firmen aller Grössen und Branchen, die ihre eigene Mobilität optimieren wollen. «Und gerade im Mobilitätssegment konnten wir unser Angebot in jüngster Zeit sowohl ausbauen als auch schärfen», führt Oliver Aeschlimann aus. Was bedeutet das konkret? «Wir haben im vergangenen Sommer die Lausanner Firma routeRANK akquiriert, deren patentierte Technologie uns die Tür zu multimodalen Mobilitätsplattformen eröffnet hat.» Dabei handelt es sich um digitale Lösungen, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, per Tastendruck eine Reisekette zu erstellen, die verschiedene Mobilitätsmittel und -anbietende optimal miteinander verbindet. Die Technologie erstellt kombinierte Verbindungen zu Fuss, mit dem Velo, dem Auto sowie dem ÖV und macht sie in einer einzigen Transaktion buchbar.

«Dank dem Erwerb des Unternehmens sind wir nun in der Lage, unserer Kundschaft noch breitere, multimodale Angebote zu eröffnen», betont Aeschlimann. Auf diese Weise könne man die Bedürfnisse der Transportunternehmen und ihre Kernprozesse optimal abdecken. Alles auf einer einzigen Plattform

Das Ergebnis: Durch die Integration dieser Services in die Angebotspalette von Netcetera können Transportdienstleistende wie Bahn- und Busunternehmen ihrer Kundschaft nun eine komplette, digitale Journey bieten, die das Ausspielen aktueller Passagierinformationen ebenso erlaubt wie ein kundenorientiertes Ticketing. «Die Herausforderung besteht in diesem Feld natürlich darin, die verschiedenen Mobilitätsanbietenden in einer einzigen Anwendung zu vereinen», sagt Aeschlimann. Die Mobility-as-ServicePlattform von Netcetera ist genau dazu in der Lage: Sie kann die relevanten Daten heranziehen, Standorte

Möglich wird das auch dank der Tatsache, dass Mobilitätsdienstleistende heute nicht mehr wie früher auf hardwaregetriebene Technologie setzen, sondern vermehrt Software als Differenziator im Mittelpunkt steht. «Es hat eine Konsolidierung in der Branche stattgefunden, die eine Standardisierung mit sich bringt und damit viel mehr Flexibilität für alle Beteiligten eröffnet.» Die Netcetera AG, die seit mehr als 18 Jahren Mobilitätslösungen entwickelt, hat diesen Wandel weg von Insellösungen hin zu offeneren, praktischeren Systemen von Anfang an mitgetragen. «Dadurch verfügen wir heute in diesem Segment über tiefgreifende Erfahrung sowie eine

Die Herausforderung besteht in diesem Feld natürlich darin, die verschiedenen Mobilitätsanbietenden in einer einzigen Anwendung zu vereinen.

Business-Exzellenz, die ausser Konkurrenz steht.» Durch die vorhandene Inhouse-Payment Kompetenz kann Netcetera auch integrierte Ticketing-Systeme bereitstellen, die auf Standards der Paymentindustrie beruhen, etwa für kontaktloses Bezahlen.

Corporate-Mobility als Differenzierungsmerkmal

Der Mobility-as-a-Service-Ansatz von Netcetera kommt aber nicht nur den Mobilitätsanbietenden in der Schweiz zugute. «Gleichzeitig können unsere bewährten digitalen Tools auch Unternehmen anderer Branchen dabei unterstützen, ihre eigenen Mobilitätsbedürfnisse besser zu verstehen – und das Mobilitätsverhalten gegebenenfalls anzupassen», erklärt Oliver

Das Feld der unternehmerischen Mobilität wird laut Oliver Aeschlimann künftig stetig an Relevanz gewinnen. «Das hängt zum einen damit zusammen, dass grössere Firmen in Zukunft ihre CO2-Emissionen deklarieren und rechtfertigen müssen», sagt der Experte. Und da eröffnet der Bereich «Mobilität» natürlich enorme Chancen, um die firmeneigene Nachhaltigkeit zu verbessern. Zum anderen ist ein nachhaltiges sowie praktisches Firmen-Mobilitätsangebot wichtig, um die eigene Attraktivität gegenüber den gesuchten Talenten zu steigern. «Die Fachkräfte von heute und morgen legen grossen Wert auf eine Firmenkultur, welche die Aspekte einer umweltbewussten Mobilität berücksichtigt und das Thema nicht einfach an die Mitarbeitenden delegiert», weiss Aeschlimann. Damit wird die Corporate-Mobility auch zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um Expertinnen und Experten.

Einfachheit ist Trumpf So augenfällig die Vorteile der Corporate-MobilityPlattform von Netcetera auch sind: Gelingt es nicht, die Mitarbeitenden für das Konzept zu begeistern, könnte die Umsetzung ins Stocken geraten. «Darum haben wir darauf geachtet, auch für dieses Segment eine digitale Umgebung zu schaffen, die sich durch eine einfache Nutzungserfahrung auszeichnet – alles in einer App und jederzeit verfügbar», betont Aeschlimann. Ein grosser Vorteil von Netcetera besteht zudem darin, dass man über ein weitläufiges Netz an Partnerunternehmen verfügt. «Wir arbeiten eng mit regionalen und lokalen Mobilitätsanbietenden zusammen und können damit vom ÖV-Ticket bis hin zum E-Bike aus dem örtlichen Fahrradverleih praktisch alles anbieten.» Darüber hinaus können Unternehmen individuelle Reiserichtlinien festlegen, Budgets definieren sowie eine CO2- sowie Kostenübersicht generieren. Und wenn ein Unternehmen keine All-in-One-Lösung für ihre Corporate Mobility benötigt? «Kein Problem», so Aeschlimann: Man kann auch nur einzelne Elemente der Gesamtlösung in Anspruch nehmen, zum Beispiel die Analytics-Dienstleistungen, mit denen sich die Reisebedürfnisse der Mitarbeitenden abbilden lassen.

Persönlicher Kontakt wird grossgeschrieben Sowohl Mobilitätsanbietende als auch Unternehmen anderer Branchen, die von den smarten Mobilitätslösungen von Netcetera profitieren möchten, werden im Rahmen eines ausgiebigen Orientierungsgesprächs an das passende Angebot herangeführt. «Dabei schauen wir mit dem jeweiligen Kundenbetrieb im Detail an, welche konkreten Bedürfnisse bestehen und wie wir diese am besten adressieren können», erklärt

Weitere Informationen finden Sie unter www.netcetera.com

Über Netcetera & routeRANK

Als weltweit tätige Softwarefirma unterstützt die Netcetera AG ihre Kundschaft mit zukunftsweisenden Produkten und individuellen digitalen Lösungen. Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuster Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch bei innovativen Start-ups. Das Technologieunternehmen routeRANK AG (2006) bietet IT-Lösungen im Reise- und Mobilitätssektor an und ist seit 2022 Teil von Netcetera. routeRANK betrachtet den gesamten Weg von Tür zu Tür inklusive der Vielzahl an multimodalen Kombinationen aller relevanten Verkehrsträger wie Bahn, ÖV, P+R, Auto, Mietwagen, Carsharing, Carpooling, E-Bike, Velo und zu Fuss und verarbeitet jährlich über 250 Millionen Routen und verbundene Anfragen.

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

NETCETERA • BRANDREPORT 9 #FOKUSMOBILITÄT

Text SMA Bilder zVg

Oliver Aeschlimann Head of Product & Market Strategy Digital Enterprise

Merlin Ouboter

Merlin Ouboter brachte als einer der Söhne von Wim Ouboter den Microlino auf die Strassen der Schweiz. Mit einer Reichweite von bis zu 230 km zählt der Microlino zu den Vorreitern unter Leichtelektrofahrzeugen. Im Interview mit «Fokus» erzählt uns Merlin Ouboter wie es ist, zusammen mit seiner Familie ein Unternehmen zu führen und wie sich die Mobilität verändern wird.

Merlin Ouboter, Sie sind als Kind bereits in das Familienunternehmen ihres Vaters reingerutscht. Wie fühlt es sich an, jetzt selbst eine wichtige Rolle im Unternehmen zu haben?

Das ist natürlich ein super Gefühl, da wir einen guten Zusammenhalt in der Familie haben. Da mein Bruder auch sehr stark involviert ist, macht es unheimlich Spass mitzuwirken.

Trotz allem fühlt es sich manchmal noch ein wenig unwirklich an, wenn man zurückblickt auf das, was wir die letzten Jahre erreicht haben. Es macht jedoch immensen Spass, an der Vorfront des Mobilitätswandels Entscheidungen zu treffen.

Wie kam die Idee des Microlinos?

Die ersten Schritte hat unser Vater Wim 1996 mit dem Micro Tretroller gemacht, die einen grossen Boom ausgelöst hatten. Dabei war es wichtig, sowohl die Qualität als auch den Aspekt der Innovation voranzutreiben. Dieses Mindset setzt sich durch die ganze Firmengeschichte durch. 2015 haben wir uns überlegt, wie die Zukunft der Mobilität aussehen wird. Wir haben uns die Frage gestellt, wie viel Auto man für die tägliche Mobilität wirklich braucht. Durch Zufall sind wir dann auf eine Studie gestossen, die gezeigt hat, dass im Schnitt nur 1,2 Personen im Fahrzeug sitzen, die eine tägliche Distanz von nur rund 35 km zurücklegen. Wir schlossen daraus, dass das normale Auto komplett überdimensioniert ist und durch seine Grösse und Gewicht viel zu viele Ressourcen verbraucht. Um eine Alternative zum klassischen Auto zu finden, haben wir uns auf die Suche nach einem neuartigen Konzept gemacht und sind in unserer Researchphase auf die Kabinenroller der 1950er-Jahre gestossen. An denen wir uns stark orientiert haben. Somit haben wir quasi etwas aus der Vergangenheit recycelt und modernisiert. Das Konzept der Kabinenroller ist zeitlos und funktioniert auch heute noch wunderbar. Was unterscheidet den Microlino von anderen Leichtelektrofahrzeugen?

Der Microlino ist so gesehen kein richtiges Auto, sondern eine Mischung aus Motorrad und Auto. Das spiegelt sich auch in der Zulassung wider – das Fahrzeug hat ein Motorradkennzeichen, dennoch muss man einen Autoführerschein besitzen, um dieses zu fahren. Was uns besonders macht, ist, dass wir der erste Hersteller sind, der eine selbsttragende Karosserie in die Struktur des Fahrzeugs eingeführt hat. Dies bietet die Vorteile einer höheren Sicherheit und Steifigkeit –das war uns besonders wichtig, sodass wir die Qualität höher ansetzen konnten. Oft werden Leichtelektrofahrzeuge nämlich als «fahrender Joghurtbecher» betitelt, da viel Plastik verbaut wird. Dem wollten wir uns bewusst entgegenstellen und hochwertige Materialien

verwenden. Unsere Seitenteile und die Tür bestehen aus Stahl und Aluminium, wie man es vom «normalen» Auto kennt. Dies wertet die Verarbeitung auf. Der Microlino ist etwas mehr Auto als Motorrad! (lacht) Sie leiten zusammen mit Ihrer Familie das Unternehmen. Ist es schwer, mit seinen engsten Familienmitgliedern wichtige Entscheidungen zu treffen?

Wir kennen das bei uns nicht anders, da wir in ein Familienunternehmen reingewachsen sind. Ich bin Jahrgang 1995 und mein Bruder 1994, das heisst, dass wir gerade in der Gründungsgeschichte mit dabei gewesen waren und immer alles mitbekommen haben. Wir haben schon als Kinder die ersten Versuche in Richtung Selbstständigkeit gemacht (lacht). Als wir um die zwölf Jahre alt waren, waren Freestyle-Tricks im Skatepark sehr beliebt, weshalb auch viele mit den Scootern ihr Glück versuchen wollten. So haben wir unsere Scooter verstärkt, da diese für Tricks nicht ausgelegt waren. Dann haben wir Umbaukits in der ganzen Nachbarschaft angeboten und auch kaputte Scooter repariert. Das war ein super Geschäftsmodell, denn wir nahmen die ganzen Ersatzteile immer gratis aus der Werkstatt mit und konnten unsere Umbaukits also zu unschlagbaren Preisen anbieten. Bis unser Vater eines Tages meinte, dass es langsam zu grosse Ausmasse angenommen hatte und er uns die Ersatzteile verrechnete. Da wurde uns schnell bewusst, dass unser

Business-Case mit den Preisen nicht mehr funktionierte – aber Spass gemacht hat es allemal! (lacht)

Momentan profitieren Elektroautos durch das CO2-Pooling in der Flottenemissionsberechnung, warum ist der Microlino davon ausgeschlossen?

CO2-Flotten-Pooling ist europäisch genormt – ganze Herstellerflotten von Fahrzeugen werden bewertet. Es gibt Automarken, die einen Teil Verbrenner und einen Teil Elektrofahrzeuge herstellen. Diese Autos werden zusammengerechnet und ein Schnitt wird berechnet.

Fällt der Schnitt über die zugelassene Norm, werden Strafzahlungen fällig und man muss einen Ausgleich zahlen. Um die zu belohnen, die den Wert einhalten und auch massiv darunter sind, hat man eine Art Umweltzertifikatshandel eingeführt. Unternehmen, die nur Elektroautos herstellen, profitieren, indem sie Zertifikate an andere Hersteller verkaufen und so ihr Unternehmen mitfinanzieren können. Und das passiert in der Realität auch – da gehen sehr hohe Beträge in Millionenhöhe über den Tisch. Wir können gar nicht davon profitieren, da unsere Fahrzeugkategorie davon ausgeschlossen wird, obwohl unser Fahrzeug im Vergleich zu einem normalen E-Auto nur einen Drittel des Footprint hat. Für Newcomer wie uns wäre dies ein riesiger Vorteil, da es extrem schwierig ist, sich im Markt zu etablieren.

Ist der Microlino attraktiver für Tessiner:innen, weil dort die Strassen so eng sind, statt für Leute aus dem Kanton Zürich? Das ist auf jeden Fall eine spannende Überlegung (lacht). Für Menschen aus dem Tessin wäre das natürlich ein grosser Vorteil. Ich denke, das ist auch für Italien eine gute Alternative, da gerade viele Altstädte nicht für grosse Autos gebaut sind und es dann Sinn macht, auf Autos in Grösse des Microlinos umzusteigen. In der Realität ist es natürlich so, dass viele Menschen, die direkt in der Stadt wohnen, gar kein Auto mehr besitzen, da das ÖV-Netz dort gut funktioniert. Jene, die ein wenig ausserhalb wohnen, sind eher auf ein Auto angewiesen.

Welche Features fanden Sie für das Auto besonders wichtig?

Abgesehen vom Konzept war es mir sehr wichtig, dass man das Auto an einer normalen Haushaltssteckdose aufladen kann und dann nur vier Stunden für eine Vollladung warten muss. Ein weiteres cooles Feature ist die Fronttüre, denn sie ermöglicht einem den Microlino durch seine kompakte Grösse querzuparken und direkt vorne auf den Gehsteig auszusteigen. So passen gleich drei Microlinos nebeneinander auf einen Parkplatz. Ein

Ich denke, dass das Thema Micromobility in Zukunft wichtiger wird, da die Nachfrage stetig ansteigt. Da gehört ein Microlino dazu, aber auch ein Lastenfahrrad oder E-Scooter.

wichtiges Anliegen war ebenso, dass wir nicht zu viele Features einbauen: Was ist wirklich notwendig? Was benötigen die Kund:innen wirklich? Das Innenleben sollte so minimalistisch wie möglich gestaltet sein. Daher haben wir auch keine fest verbaute Musikanlage, sondern einen portablen Bluetooth-Speaker, den man auch mal mit an den See nehmen kann und so Platz spart.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres kleinen Flitzers?

Ich denke, dass das Thema Micromobility in Zukunft wichtiger wird, da die Nachfrage stetig ansteigt. Dazu zähle ich alle Fahrzeuge, die unter 750 kg wiegen. Da gehört ein Microlino dazu, aber auch ein Lastenfahrrad oder E-Scooter. Diese Fahrzeugkonzepte werden in den nächsten Jahren einen riesigen Boom erleben und werden nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken sein. In urbanen Regionen müssen wir nachhaltigere, kleinere und platzsparende Mobilitätsformen fördern. Der öffentliche Verkehr ist zwar wichtig, aber wir müssen von der Auffassung wegkommen, dass der ÖV alles ersetzen kann – das funktioniert nicht. Nur auf eine Mobilitätsform zu setzen, ist unmöglich. Es braucht das Zusammenspiel der individuellen Mobilität und des ÖVs, damit der Mobilitätswandel funktioniert.

Wie schneidet der Microlino in Bezug auf die Nachhaltigkeit verglichen mit anderen Elektroautos ab?

Der Microlino verbraucht auf 100 km rund 60 Prozent weniger Energie und produziert weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen in der Produktion als ein herkömmliches Elektroauto. Dies liegt hauptsächlich am Gewicht des Microlinos und der Grösse der Batterie. Je schwerer und grösser das Auto, desto grösser die Batterie, die verwendet werden muss, um die Reichweiten zu erzielen. Der Microlino hat einen Verbrauch von 7 kWh auf 100 km; im Vergleich, ein Elektro-SUV liegt bei gleicher Strecke bei mindestens 19 kWh. In der Schweiz liegen wir energietechnisch auf 100 km sogar noch unter dem Zugfahren, da liegt man bei rund 9 bis 11 kWh. Effizienter gehts eigentlich nur noch zu Fuss oder mit dem Trottinett. Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Zukunft?

Definitiv in der Micromobilitybranche zu wachsen und auch den Microlino über die Europagrenzen hinaus zu bringen. Es wird sicher auch nicht nur beim Microlino bleiben, da wir schon einige Ideen für Produkte haben, die wir produzieren möchten. Ein normales Auto planen wir nicht zu bauen, aber ähnliche Fahrzeugtypen wie der Microlino – auch wenn wir nicht grösser werden.

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 10 PROFILINTERVIEW • MERLIN OUBOTER

Interview Jessica Petz Bilder Microlino AG

«Es braucht das Zusammenspiel der persönlichen Fahrzeuge und des ÖVs, damit der Verkehr funktioniert»

Ein Ort, an dem Körper und Geist gleichermassen zur Ruhe kommen

Saas-Fee ist dank seiner Gletscher eine schneesichere Winterdestination und hat auch in den wärmeren Monaten enorm viel zu bieten. Ein perfekter und luxuriöser Ausgangsort für alle Arten von Ausflügen bietet das Walliserhof Grand-Hotel und Spa Saas-Fee. Insbesondere die Erlebnis-Packages des luxuriösen Hauses eignen sich ideal, um unvergessliche Momente zu schaffen.

Viele Hotels nehmen für sich in Anspruch, Tradition mit Moderne zu verbinden. Wer zum ersten Mal durch die Türen des Walliserhof Grand-Hotels in Saas-Fee schreitet, erkennt sofort: Hier wird dieser Anspruch tatsächlich sowie vollumfänglich erfüllt. Das ehrwürdige Haus, das auf eine über 130-jährige Geschichte zurückblicken kann, verfügt mit seinen prachtvollen Holzverzierungen und Natursteinelementen über einen einzigartigen, rustikalen Charme. Gleichzeitig fügt sich die hochwertige, moderne Einrichtung perfekt in dieses Bild ein und ergänzt es um neue Facetten. Für Generalmanager Klaus Habegger und sein Team ist die erstklassige Kulisse aber nur ein entscheidender Aspekt des Walliserhof-Erlebnisses: «Unsere Mission erachten wir darin, für unsere Gäste aussergewöhnliche Luxuserlebnisse zu schaffen und für sie einen Ort für Ausgleich und Erholung vom Alltag zu kreieren.» Ein wichtiges Schlüsselelement eines grandiosen Aufenthalts liege im menschlichen Miteinander. «Bei uns stehen daher Herzlichkeit und Aufrichtigkeit stets im Vordergrund», betont Klaus Habegger. Diese authentische Gastfreundschaft schlägt sich unter anderem in zahllosen positiven Gäste-Bewertungen nieder.

Wer im Walliserhof Grand-Hotel und Spa eincheckt, hat die Qual der Wahl: 74 Zimmer und Suiten mit höchstem Komfort laden zum gemütlichen Verweilen und Entspannen nach Wanderungen oder Ski-Abfahrten ein.

Wer im Walliserhof Grand-Hotel und Spa eincheckt, hat die Qual der Wahl: 74 Zimmer und Suiten mit höchstem Komfort laden zum gemütlichen Verweilen und Entspannen nach Wanderungen oder Ski-Abfahrten ein.

Ergänzt wird dieses Angebot durch einen 2100 Quadratmeter umfassenden Spa-Bereich, der mit einer grossen Auswahl an Treatments und kosmetischen Behandlungen

aufwartet. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Im Hotel befinden sich nicht weniger als drei Restaurants, die von hausgemachter Pasta und Pizza über typisches Schweizer Fondue bis hin zur GourmetKüche mit 13 Gault-Millau-Hauben keine kulinarischen Wünsche offenlassen. «Was auch immer unsere Gäste von einem Aufenthalt in einem Grand-Hotel erwarten – wir bieten es», erklärt Klaus Habegger schmunzelnd.

Ein Paket für unvergessliche Momente Ganz besondere Erlebnisse bieten die verschiedenen «Packages», welche man im Walliserhof buchen kann.

Einen Höhepunkt stellt sicherlich «Ds Wallis im Gfühl» dar, welches bis 31.Oktober dieses Jahres buchbar ist. Was dieses Paket so besonders macht? Das Heubad! Während man in den Genuss einer Ganzkörper-Packung kommt, lässt man die Aromen und Düfte das Wallis auf sich wirken. Der rustikale Charme der Räumlichkeiten sorgt für eine besondere Atmosphäre und Romantik. Die im Paket inbegriffene Teilkörpermassage mit Arvenöl sorgt für perfekte Entspannung. Klaus Habeggers Tipp: «Gerade, wenn man aktive Outdoor-Erlebnisse in der wunderbaren Natur des Saastals genossen hat, gibt es schlicht nichts Entspannenderes, als sich in unserem Heubad niederzulassen.» Das Angebot umfasst zwei Nächte in einer Zimmerkategorie nach Wahl sowie zwei Abendessen in der Genusspension. Das reichhaltige Frühstücksbuffet im Restaurant Cäsar Ritz steht den Gästen ebenso offen wie der Eintritt in die Wellness-Welt. Die Magie des Eises Für alle, die auf der Suche nach neuen Perspektiven sind, eignet sich das Package «Facetten des Saastals» ideal, welches man noch bis 16. April dieses Jahres buchen kann. «Bei diesem unvergesslichen Ausflug werden die Gäste durch unseren Guide Alessandro in die Gletscherhöhlen von Saas-Fee geführt», erklärt der Generalmanager. Ein einzigartiges Erlebnis, denn dabei eröffnet sich den Teilnehmenden ein Blick auf die magische Welt des ewigen Eises. Nach einem grossartigen Tag auf der Piste geniesst

man dann eine wärmende Ganzkörpermassage mit heimischem Murmeltieröl. Und das Beste: Als Andenken gibt es eine Dose der wohltuenden Murmeltier-Kräutersalbe für zu Hause. Das Angebot umfasst drei Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl sowie drei Abendessen im Rahmen der Vier-Gang-Genusspension im Cäsar Ritz. Natürlich sind auch hier das reichhaltige Frühstücksbuffet sowie der Eintritt in die Wellness-Welt inbegriffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.walliserhof-saasfee.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

WALLISERHOF GRAND-HOTEL • BRANDREPORT 11 #FOKUSMOBILITÄT

Text SMA Bilder zVg

Aussenansicht Walliserhof Grand-Hotel Junior Suite

So werden wir uns in den urbanen Räumen von morgen bewegen

Mit dem Begriff «Stadt» verbinden viele Leute Aspekte wie Verkehr, Menschenmassen und Schnelllebigkeit. Doch wie sich zeigt, könnte sich die Stadt der Zukunft gerade dadurch auszeichnen, dass sie Entschleunigung fördert und ein Leben in «kleineren Einheiten» ermöglicht. «Fokus» skizziert ein Bild der Stadt von morgen.