Visita nuestra hemeroteca digital: https://sites.google.com/view/solardecultura/hemeroteca-digital

Visita nuestra hemeroteca digital: https://sites.google.com/view/solardecultura/hemeroteca-digital

El 11 de agosto es el 223.º (ducentésimo vigesimotercer) día del año en el calendario gregoriano y el 224.º en los años bisiestos. Quedan 142 días para finalizar el año.

Acontecimientos

3114 a. C.: fecha correspondiente al inicio de la Cuenta Larga (según varias culturas mesoamericanas, entre ellas la maya).

1906: Eugène Lauste patenta un procedimiento de película sonora.

1920: Rusia reconoce la independencia de Letonia.

1975: Vietnam del Norte y del Sur no pueden entrar en la ONU, tras el veto del Gobierno de Estados Unidos.

1982: en Nevada (a 100 km de Las Vegas), EUA detona la bomba atómica Queso (de 20 kilotones), la bomba n.º 978 de las 1129 que EUA hizo detonar entre 1945 y 1992.

Nacimientos

1821: Octave Feuillet, escritor francés (f. 1890).

1901: Carlos Bernardo González Pecotche (Raumsol), escritor y humanista argentino (f. 1963).

1928: Lucho Gatica, cantante chileno (f. 2018).

1955: Moisés Suárez, actor mexicano.

1963: Carlos Manuel Merino Campos, político mexicano. Gobernador de Tabasco entre 2021 y 2024.

Del gr. μαιευτικός maieutikós; propiamente 'perito en partos'; la forma f., de μαιευτική maieutikḗ; propiamente 'técnica de asistir en los partos'.

1. fadj. Perteneciente o relativo a la mayéutica.

2. f. Método socrático con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra nociones que en él estaban latentes.

Fallecimientos

1886: Lydia Koidula, poeta estonia (n. 1843).

1980: Paul Robert, lexicógrafo y editor francés (n. 1910).

2010: Enrique Cárdenas de la Peña, médico, escritor, historiador y académico mexicano (n. 1920).

2014: Robin Williams, comediante y actor estadounidense (n. 1951).

2020: Trini López, músico, actor y cantante estadounidense de ascendencia mexicana (n. 1937).

Julio César Javier Quero Fundador y Director General

Julio César Javier Cortés Coordinador Editorial

El número de certificado de licitud de título que expide la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, está en trámite. El número de Certificado de Licitud de Contenido está en trámite. El número de título expedido por el Instituto de Derecho de Autor expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está en trámite. La opinión de los articulistas y columnistas no representa de manera alguna el criterio de la dirección general. Toda la correspondencia y los valores deben dirigirse a: Solar de Cultura, Jaque Editor, oficinas: calle Yaca No. 104, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, colonia Heriberto Kehoe Vicent’s, C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, MX.

Ciudad de México.— El Códice de Dresde, también conocido como Codex Dresdensis, es uno de los testimonios más valiosos de la cultura maya y de la historia mesoamericana. Según funcionarios de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, este manuscrito es un libro pintado y escrito por mayas de las Tierras Altas del Norte durante el período Postclásico temprano, aproximadamente entre 1200 y 1250 d.C.

¿Qué es el Códice de Dresde?

El códice es un libro ritual que contiene calendarios sagrados, incluyendo el panteón maya yucateco. Está compuesto por 39 hojas de papel de amate, grabadas por ambos lados y dobladas para formar un biombo, con una extensión aproximada de 358 centímetros. En su interior, se encuentran calendarios que registran fechas, acciones, cualidades y posiciones de deidades, con la finalidad de regular y armonizar los ciclos celestes, terrestres y del inframundo. Este conocimiento habría sido utilizado en ceremonias y decisiones importantes, dotando a sus practicantes de poder y autoridad mediante el manejo de información sagrada y comportamientos sociales.

Origen y destino del códice

Aunque su origen específico sigue siendo desconocido, diversos expertos consideran que probablemente proviene de la península de Yucatán, dada su iconografía y contenido. El Códice de Dresde recibió su nombre por la ciudad alemana donde actualmente se encuentra, en la Biblioteca Estatal de Sajonia en Dresde. El manuscrito llegó a Europa en el siglo XVIII. La Fundación para el Avance de los Estudios

Mesoamericanos ( F AMSI ) explica que en 1739, Johann Christian Götze, director de la Biblioteca Real de Dresde, obtuvo el códice creyendo que era un libro mexicano. En 1740, fue incluido en el inventario de la biblioteca, y en 1744, Götze afirmó que su anterior propietario era un particular de Viena. La identificación como manuscrito maya se atribuye a Constantine Samuel Rafinesque-Schamltz, quien en la década de 1828-1832 analizó el texto a partir de publicaciones relacionadas con las inscripciones de Palenque.

Se sabe que los tesoros del Nuevo Mundo, en particular en el contexto del imperio austrohúngaro, podrían haber llegado a manos de la Casa de Habsburgo, dado que Austria formaba parte del imperio de Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Algunas hipótesis sugieren que el códice pudo haber sido parte de los regalos o adquisiciones de Hernán Cortés, mencionadas en obras como la de Pedro Mártir de Anghiera.

Actualmente, el Códice de Dresde forma parte del acervo de la Biblioteca Estatal de Sajonia en Dresde, en Alemania.

Copias, facsímiles y estudios

Desde su descubrimiento, han existido varias reproducciones y estudios del códice. La primera reproducción importante fue realizada por Agostino Aglio alrededor de 1825, para Edward King, vizconde de Kingsborough, y fue publicada en la serie The Antiquities of Mexico. La primera edición científica significativa fue publicada en 1880 por Ernst Förstermann, quien realizó copias fotocromolitográficas del códice y logró determinar aspectos calendáricos, numéricos y astronómicos, además de identificar deidades y días relacionados con el calendario maya.

En 1932, William E. Gates publicó un facsímil a color, con 75 copias, que permitió un análisis más detallado del manuscrito. Luego, en 1959, Ian Graham hizo diapositivas del códice, aunque estas no tuvieron gran divulgación. La versión más conocida en formato de facsímil a color fue producida en 1975 por la editorial austriaca Akademische Druck- und Verlagsanstalt, que también incluyó comentarios de expertos y reprodujo páginas dañadas debido a los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

Debido a los daños y al paso del tiempo, especialmente durante la guerra, el orden original de las páginas se perdió parcialmente, aunque se conservó casi intacto en su estructura general.

Importancia del Códice

El Códice de Dresde es considerado un documento fundamental para comprender la cosmología, religión y astronomía maya. Además, representa una muestra de la riqueza plástica y pictórica de la cultura maya, así como un testimonio de sus conocimientos calendáricos y rituales. Su estudio ha permitido a los expertos descifrar aspectos clave del pensamiento y organización social de los antiguos mayas, consolidándose como uno de los manuscritos más importantes de la historia mesoamericana.

Conclusión

Hoy en día, el Códice de Dresde sigue siendo un símbolo del patrimonio cultural mesoamericano y un objeto de estudio clave para arqueólogos, historiadores y epigrafistas. Su presencia en Alemania y las múltiples reproducciones que se han realizado a lo largo de los años reflejan el interés internacional por comprender y valorar la civilización maya y sus conocimientos ancestrales.

EVicente Gómez Montero

l Bullyng es comunitario. El bulleador, y perdonen que haga escarnio del idioma, no bullea solo. Lo acompañan sus cuates, sus panas, sus valedores. Ellos azuzan al bulleado y el bulleador bullea. Alguno filma en video los abusos y se convierte en el corifeo de la escena. Filman otros, quizá, pero nadie se mete a detener al bulleador. Es el más terrible de la clase, el más feroz, el que pone reglas y condiciones y si no las acatan los demás, cobra revancha, que no puede llamarse justa. El bulleador veja, humilla, insulta, jode, abusa de la víctima. En un momento dado, por hartazgo o por furia, concluye su acción con saña. Al final, el bulleador da el golpe y la víctima cae. A veces para no levantarse.

Una compañera de teatro daba clases en una escuela privada. Un jovencito insistió en una acción que nuestra compañera a quien llamaremos B, le prohibió expresamente. El niño la realizó varias veces hasta que B indignada le dijo ¡Recoge eso, coño y ve a la dirección por te reporte! La bestezuela sabihonda fue a la dirección y acusó a B de insultarlo, de decirle una grosería. La directora le dice a B que no puede hacerse nada, porque ella perdió los estribos y profirió un insulto. No hay mas que hacer. Claro, los colegios privados tienen clientes no alumnos. El profesor no está para enseñar, está para consecuentar conductas como estas con las que el polimorfo perverso (el educando) demuestra el poder enseñado desde su casa donde el empresario, el político, papá o mamá, dejan que el niño haga su santa voluntad por estar más ocupados haciendo dinero o haciendo política. Una de las dos es más perniciosa que la otra. Así que estos tiempos nos traen una nueva forma de delincuencia peor que las del crimen organizado porque viene de los que presumen de luchar contra este desde sus posiciones privilegiadas. Ah, caray, qué sociólogo me puse, ¿verdad?

Lo anterior viene a raíz de la pifia disfrazada de reality show que se llama La casa de los famosos, y aunque me parece que desciendo al citar a ese otro petimetre desdichado a quien llaman Gusano Amorfo Infame y su alias es Gustavo Adolfo Infante, es cierto, la cosa esa debería llamarse La casa de los babosos una producción de TELEMUNDO.

Qué cáfila de maleantes metidos a actores, influencers, socialités que no tienen nada que hacer, trabajo o proyectos, desfilan por esa casa donde la estulticia, la estupidez, la ordinariez caminan del lado de la inutilidad. Qué

desperdicio de tiempo de la teleemisora en cuanto a tiempo al aire. Qué tiempos donde TELEVISA iniciaba un programa, al no tener un alto porcentaje de audiencia (que se llamaba rating, por mucho que a los puristas del lenguaje les choque) el programa era eliminado, así llevaran 3 o 5 programas. La lista de eliminados es curiosa, incluye a personajes emblemáticos de la teleemisora. Virginia Lemaitre, Verónica Castro, Chespirito mismo, Capulina. Todos ellos enfrentaron el cese de sus programas por falta de audiencia.

La tendencia postmoderna indica que, si la audiencia falta aumenta lo corriente. Eso es lo que ven nuestros hijos. La maldad plena disfrazada de competencia. A cada nueva vejación, no falta quien diga que es una competencia y que en ella todo se vale. La paradójica cuestión es que por otro lado, transmite la misma teleemisora los juegos olímpicos cuyo lema, instituido por el barón de Coubertin es Lo que importa no es ganar, sino competir.

¿De verdad, amigo lector, le hacen gracia las corrientes actitudes de este soez campo de concentración de retrasados mentales, este frenopático alarde de petulancia, de creerse los grandes actores, actrices, influencers, youtubers y tantas otras muestras de estupidez que se deducen por la desgraciada idea de «entretener» a la población? No lo sé. La población igual tiene mucha culpa por ver este desastroso mal ejemplo para la niñez, la juventud. De verdad, no nos interesa el programa dichoso ni si la tiene más grande este o aquel o si este es alcohólico o si aquella es más p… que todas las demás.

Y el bullyng ahí está. Disfrazado de honradez. No porque seas honesto en decir las cosas eres menos grosero. Eso que ni qué.

• La exposición ofrece un recorrido por más de 40 años de creación, a través de 256 piezas que incluyen fotografías, material de archivo, instalaciones, libros de arte y arte objeto

Ciudad de México.— El Museo de Arte Carrillo Gil presenta una exposición imperdible que invita a explorar el universo íntimo de Yani Pecanins, una de las figuras más destacadas del arte y la edición en México. La muestra, titulada «Yani Pecanins. Las cosas sencillas», ofrece un recorrido por más de 40 años de creación artística y editorial, a través de 256 piezas que incluyen fotografías, material de archivo, instalaciones, libros de arte y arte objeto. Desde su fundación en 1977 junto a Gabriel Macotela y Walter Doehner en la cocina de su madre, la galerista Tere Pecanins, Yani ha desarrollado una estética que aborda temas como la memoria, el exilio, el desplazamiento y lo íntimo. La exposición revela su labor editorial, especialmente en su papel como editora y gestora de libros de artista, colaborando con figuras reconocidas como Gilberto Aceves Navarro, Vicente Rojo, Magali Lara y Brian Nissen, entre otros.

El recorrido comienza en los primeros años con Cocina Ediciones, espacio que creó en sus inicios y donde se produjeron obras emblemáticas como El método de los árboles y Ocho volcanes. También destaca su proyecto El Archivero, iniciado en 1998, que explora historias familiares y relaciones con la historia del dirigible Hindenburg, reflejando su interés en la memoria y la ficción.

La muestra también presenta piezas que transitan entre el arte objeto, la poesía y el texto, como su obra La habitación de adentro, donde transcribe fragmentos del Diario de Ana Frank en porcelana, y objetos intervenidos que abordan temas de desplazamiento, roles sociales y memoria. Obras como guantes, zapatos y textiles reflejan su crítica social y su sensibilidad estética. La exposición abierta hasta el 19 de octubre de 2025 en el Museo de Arte Carrillo Gil, invita a los visitantes a adentrarse en un universo donde lo sencillo se transforma en un poderoso medio de expresión y reflexión. Una oportunidad para conocer en profundidad la trayectoria de una artista que ha marcado el arte contemporáneo mexicano.

Lunes 11 de agosto de 2025

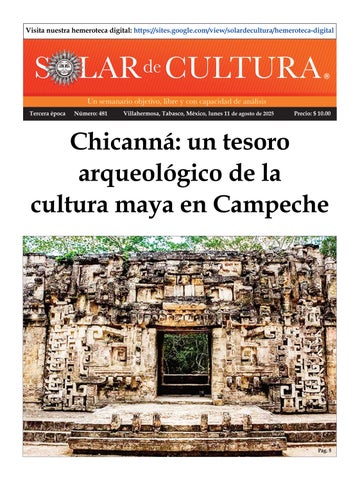

Campeche, Campeche.— La antigua ciudad de Chicanná se destaca como uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y significativos en la región de la península de Yucatán, no solo por su extraordinario número de edificios de estilo “Río Bec” en excelente estado de conservación, sino también por su riqueza histórica, cultural y simbólica. Situada en un entorno que fue testigo de la floreciente civilización maya, Chicanná ofrece una ventana privilegiada para profundizar en la comprensión de la historia, la iconografía y las complejas relaciones políticas que caracterizaron a esta cultura en su apogeo.

Chicanná está ubicado en el sureste del estado de Campeche dentro del municipio de Calakmul en un área con abundantes sitios y yacimientos mayas, se encuentra a aproximadamente 2 km de la zona de Becán y muy cercano también a las zonas arqueológicas de Xpujil, Xuch, Channa, Okolhuitz y Xaxbil.

Uno de los aspectos más sobresalientes de Chicanná son sus enigmáticos paneles de mascarones ubicados en las Estructuras I, VI y XX. Estos mascarones, meticulosamente esculpidos, representan ejemplos excepcionales de la iconografía regional y reflejan un alto nivel de sofisticación artística. En particular, ilustran la evolución y el simbolismo asociado con el Monstruo de la Tierra, una figura mitológica de gran relevancia en la cosmogonía maya, que encarna conceptos de creación, poder y transformación. La calidad excepcional y el buen estado de conservación de estos mascarones permiten a los investigadores analizar con mayor precisión las expresiones artísticas y simbólicas que definieron la visión cosmológica de sus creadores, así como las influencias culturales y religiosas que se manifestaron en sus obras.

Desde una perspectiva arqueológica, los materiales encontrados en Chicanná, incluyendo cerámicas, petroglifos y restos de estructuras, facilitan la interpretación de las dinámicas sociales, políticas y económicas que vincularon a esta ciudad con sus vecinos, especialmente Becán. La evidencia arqueológica sugiere que Chicanná funcionó como un centro periférico, posiblemente dependiente y subordinado a Becán durante su período de mayor esplendor en el Clásico Tardío, entre los años 500 y 700 d.C. La cronología del sitio, que abarca desde aproximadamente 300 a.C. hasta 1100 d.C., revela largos períodos de ocupación y transformación, con un declive que coincide con la caída de Becán en los inicios del siglo XIII, indicando un posible cambio en las redes de poder y control regional.

El abandono de Chicanná está estrechamente ligado a la decadencia de Becán, de la cual dependía en aspectos políticos y administrativos. La relación entre ambos sitios evidencia las dinámicas de poder, comercio, religión y cultura que dominaron la región durante varios siglos, reflejando la complejidad

de las sociedades mayas en la península y su capacidad de adaptación ante los cambios históricos y ambientales.

En síntesis, Chicanná no solo representa un patrimonio arqueológico de incalculable valor, sino que también constituye un testimonio vivo de la interacción entre arte, religión y política en una de las regiones más ricas en historia y cultura de Mesoamérica. La continua conservación, investigación y estudio de sus estructuras, iconografía y contextos arqueológicos aportan conocimientos fundamentales para comprender mejor el pasado maya, su legado y las huellas que aún persisten en la memoria colectiva de la humanidad.

Ciudad de México.— Con una lectura poética a cargo de las escritoras Queta Navagómez y María Cristina Ozorno, la Capilla Alfonsina participará en las actividades conmemorativas por los 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos.

La actividad, titulada La poesía de Rosario Castellanos, es organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura y la Capilla Alfonsina, y se transmitirá el lunes 11 de agosto a las 17 horas, por los perfiles de Facebook de ambas instituciones.

El evento invita a internautas de todas las edades a redescubrir la vigencia y profundidad de la obra de Rosario Castellanos (1925–1974), cuya poesía, además de ser un vehículo de pensamiento y reflexión, abordó temas sociales y existenciales, especialmente desde una perspectiva femenina.

El doctor Javier Garciadiego, director de la Capilla Alfonsina, afirmó que Rosario Castellanos «es una de las escritoras más importantes de México, no solo del siglo XX, sino de toda su historia. Identificada con el estado de Chiapas, fue una prolífica cuentista, novelista, ensayista, crítica y poeta».

En cuanto a su vínculo con Alfonso Reyes, quien habitó la hoy Capilla Alfonsina, Garciadiego recordó que, a pesar de la diferencia generacional, Reyes y Castellanos coincidieron al menos una vez, según consta en las memorias del regiomontano.

Relató que: «En los últimos meses de vida de Reyes, en 1959, llegaron a la Capilla Alfonsina dos empleados del Instituto Nacional Indigenista (INI): Gastón García Cantú y una joven llamada Rosario Castellanos, quienes iban a solicitar su permiso para que el INI publicara una edición de su Cartilla moral, entonces muy poco conocida. Reyes había escrito la Cartilla moral en 1944, y solo era conocida por su círculo más cercano. Hasta 1952, el propio Reyes financió una edición de 100 ejemplares, dirigida a amigos y familiares».

Alfonso Reyes autorizó a García Cantú y a Castellanos dicha edición, cuya portada incluyó un grabado de Adolfo Mexiac. Reyes alcanzó a ver con beneplácito esa publicación, señaló Garciadiego.

«Por eso, en esta conmemoración del centenario de Rosario Castellanos, qué mejor que recordar esa confluencia de nombres: Alfonso Reyes, Adolfo Mexiac, la Cartilla moral y la joven Rosario Castellanos, quien hoy es gloria y cumbre de la literatura mexicana».

En el video, de 23 minutos, la poeta nayarita Queta Navagómez (1954) leerá el poema El otro, mientras que la escritora, investigadora y traductora María Cristina Ozorno rendirá homenaje a «la gran Rosario Castellanos» con la lectura de los poemas Lecciones de cosas, Poesía no eres tú, Diálogo con los hombres más honrados, entre otros.

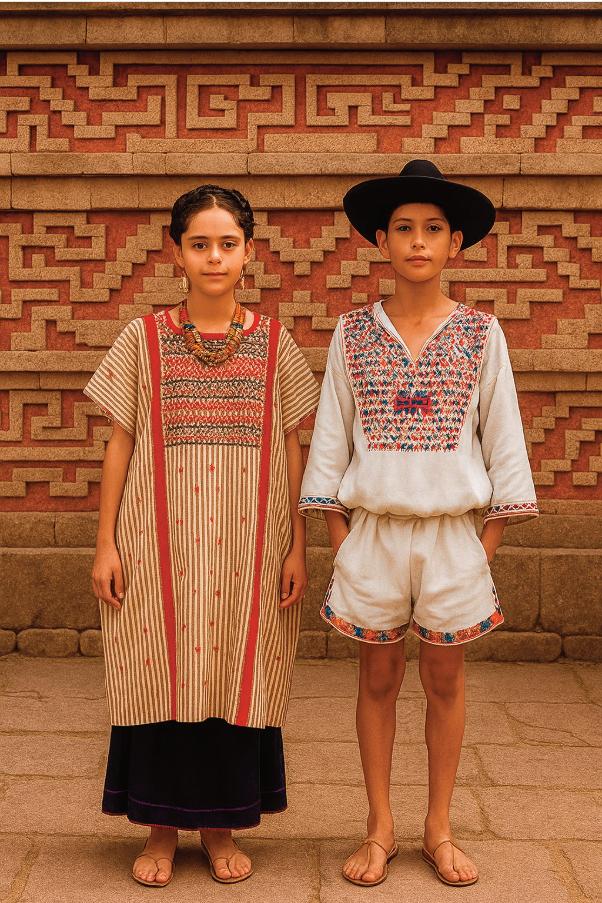

Santa María Zacatepec, Oaxaca.— Los tecuates son una figura emblemática en la cultura mexicana, especialmente en las comunidades indígenas de Oaxaca y otras regiones del sur del país. Estos personajes, que combinan elementos religiosos, culturales y folclóricos, representan una tradición ancestral que ha sido transmitida de generación en generación, manteniendo viva una parte importante del patrimonio cultural mexicano.

El término "tecuate" tiene raíces en la lengua náhuatl y significa "hermano" o "compañero". Sin embargo, en el contexto de las tradiciones populares, los tecuates son personajes que participan en festividades, procesiones y celebraciones religiosas, actuando como intermediarios entre lo divino y lo humano. Suelen vestir trajes coloridos y elaborados, con máscaras que representan diferentes personajes, santos o animales, dependiendo de la ocasión y la región.

Una de las festividades en las que los tecuates tienen un papel destacado es en la celebración de la Semana Santa en varias comunidades indígenas. En estas celebraciones, los tecuates acompañan las procesiones, bailan y realizan dramatizaciones que narran episodios religiosos, fusionando la fe con la tradición popular. Su presencia aporta un carácter festivo y simbólico, enriqueciendo la experiencia espiritual y cultural de los asistentes.

Los tecuates también participan en festivales patronales y carnavales, donde su actuación

suele estar acompañada de música, danza y juegos tradicionales. En algunas comunidades, se les atribuyen poderes mágicos o protectores, y se les considera guardianes de la tradición y la identidad cultural. Asimismo, en ciertos casos, los tecuates

representan personajes históricos o míticos, manteniendo viva la memoria de eventos y leyendas locales.

El proceso de creación de un tecuate es una labor artesanal que requiere habilidades en confección de máscaras, vestuario y accesorios. La elaboración suele ser realizada por artesanos locales, quienes incorporan en sus diseños símbolos y motivos culturales específicos. La vestimenta y las máscaras no solo cumplen una función estética, sino que también tienen un significado profundo, representando aspectos de la cosmovisión indígena y las creencias tradicionales.

En la actualidad, los tecuates enfrentan desafíos debido a la globalización y la pérdida de tradiciones ancestrales. Sin embargo, diversas organizaciones y comunidades trabajan para preservar y promover esta expresión cultural, reconociendo su valor como patrimonio intangible de México. La participación activa en festivales, la difusión en medios y la incorporación de nuevas generaciones son estrategias clave para mantener viva esta tradición.

En conclusión, los tecuates son mucho más que personajes disfrazados; son portadores de historia, cultura y espiritualidad. Su presencia en las celebraciones mexicanas refleja la riqueza y diversidad de las tradiciones indígenas, recordándonos la importancia de valorar y proteger nuestras raíces culturales para que estas sigan resonando en el tiempo.

● El ciclo Saberes de Mujeres Indígenas reflexionará en torno a cocineras tradicionales y expertas tortilleras

Ciudad de México.— En el marco de 2025 Año de la Mujer Indígena, los saberes culinarios y el arte de elaborar tortillas llegarán a la mesa de reflexión desde la praxis y la investigación: con ese motivo, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el Complejo Cultural Los Pinos (ambas, dependencias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México) invitan al conversatorio “Cocineras y tortilleras”, cuarta sesión del ciclo Saberes de Mujeres Indígenas.

En el conversatorio de saberes participarán Montserrat Vázquez, emprendedora y heredera de la tradición culinaria familiar indígena; el antropólogo David Gómez Sánchez, especialista en cocina mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica; y el científico social José Luis Arriaga Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La triada milpa-maíz-tortilla (esta última, derivada de la palabra náhuatl tlaxcalli) trasciende como esencia fundamental de la sobrevivencia de los mexicanos a través del tiempo; por ello, es un símbolo arraigado en nuestras vidas cotidianas y en la herencia de nuestros antepasados, como el ciclo Saberes de Mujeres Indígenas ha corroborado.

Montserrat Vázquez es una defensora del patrimonio culinario y cultural de la comunidad mazahua, explorando el viaje del maíz nativo (desde la semilla hasta la mesa) a través de actividades prácticas y narraciones en las cuales descubre la importancia de los maíces criollos de su terruño y su papel en la cocina mexicana y la cosmovisión mazahua.

Para la maestra tortillera y nieta de la ya fallecida Doña Francisca González (productora de maíz criollo), la herencia de su abuela en la producción y el cuidado agrícola de los maíces de terruño fue el impulso definitivo para

crear la empresa Nixcome: tortillería artesanal recreadora de la tradición de varias generaciones de nixtamaleras.

El proceso de nixtamalización es el primer paso —asegura Vázquez—, moliendo maíz en masa con herramientas tradicionales y dando forma y cocinando tortillas en un comal. Además, se experimenta con texturas y técnicas mientras aprendes las historias y el simbolismo detrás de estas prácticas.

El antropólogo David Gómez Sánchez (coautor de Cinco sabores tradicionales mexiquenses) destaca la diversidad biocultural de la cocina tradicional mexiquense y la importancia de los agroecosistemas como la milpa y los huertos, donde se cultivan diversos maíces: blanco, negro, rosado, pinto y amarillo (sin faltar el maíz palomero y el cacahuacintle), así como la gran variedad de quelites, hierbas aromáticas, chiles, nopal, haba, calabaza, chayote, chilacayote y árboles frutales, entre otros.

El científico social José Luis Arriaga Ornelas es coautor de la investigación Tortillas “hechas a mano”: trabajo femenino domiciliario emergente en el barrio de San Martín, Malinalco, Estado de México: una aproximación etnográfica al trabajo femenino domiciliario en entornos en proceso de urbanización y terciarización como abundan en México.

En ella, se describen los casos de tres familias originarias del Barrio de San Martin, Malinalco, en el Estado de México, en los cuales las mujeres juegan un rol como proveedoras monetarias a través de la producción artesanal doméstica de tortillas.

El trabajo ofrece estas conclusiones: cómo se transforma un saber tradicional femenino en elemento comercializable; y la precarización del proceso de feminización del trabajo en entornos de economía informal, a partir de actividades indisolublemente ligada al género femenino en México, como es el caso de “saber hacer tortillas”.

Lunes 11 de agosto de 2025

Unión Juárez, Chiapas.— Un legado arquitectónico con raíces europeas. Ubicada en el corazón del municipio de Unión Juárez, en el Soconusco, la Casa Braun o Casa Grande es un emblemático ejemplo de la arquitectura moderna y cultural de principios del siglo XX. Construida en la década de 1920 por el ingeniero alemán Enrique Braun Hansen, esta joya arquitectónica se levanta sobre la finca «Santo Domingo», adquirida por Braun a principios del siglo pasado. Aunque en su historia también aparece el despojo de la finca por parte del gobierno federal, la estructura ha perdurado y sigue siendo un símbolo del legado europeo en la región.

Una construcción que refleja la cultura alemana

La Casa Grande destaca por su impresionante diseño en madera prefabricada, traída de Estados Unidos, y por su arquitectura que combina influencias alemanas y norteamericanas. La estructura cuenta con sótano, planta baja, planta alta y ático, donde se conservan detalles únicos como recámaras decoradas con estampados florales y murales de aves autóctonas. La decoración interior refleja el estilo modernismo, con muebles funcionales y detalles que evocan la cultura germánica.

Desde sus corredores, los visitantes pueden admirar la belleza natural del volcán binacional Tacaná, que enmarca este patrimonio cultural y arquitectónico. La finca original, que en su tiempo fue una importante plantación cafetalera, aún conserva caminos rodeados de palmeras reales, dependencias para trabajadores y áreas destinadas al proceso del café de alta calidad, que caracteriza la economía de la región.

Leyendas y mitos: ¿Vínculos con la Alemania nazi?

Una de las historias que ha rodeado a la Casa Braun es su supuesta relación con la figura de Eva Braun, pareja de Adolf Hitler. Según rumores, Eva Braun habría viajado por Centroamérica en una misión que la llevó a esta región, y algunos han especulado que la Casa Grande fue utilizada como un bunker por Hitler en sus últimos días.

Estas leyendas, sin embargo, carecen de evidencia concreta. Se sabe que Enrique Braun no tuvo parentesco con Eva Braun ni con Hitler, y que la historia de la casa ha sido utilizada en ocasiones como estrategia turística para atraer visitantes interesados en los mitos de la Alemania nazi. La realidad es que la construcción fue una obra de colonizadores europeos que dejó un legado arquitectónico y cultural en la región.

Un atractivo turístico en constante crecimiento Hoy en día, la Casa Braun es uno de los principales

www.jcjadmonygestion.com

atractivos turísticos de Unión Juárez. Abierta al público, ofrece visitas guiadas, un pequeño museo, restaurante, bar, alberca y hermosos jardines, ideales para paseos en familia y actividades recreativas. Más de 80 socios ejidatarios participan en su mantenimiento y promoción, transformando este espacio en un centro de cultura, historia y ecoturismo.

El lugar se ha consolidado como un ejemplo del patrimonio arquitectónico y natural del Soconusco, permitiendo a los visitantes disfrutar de actividades como senderismo, fotografía, paseos a caballo y observación geológica. La cercanía a Tapachula, a unos 34 kilómetros, facilita el acceso en vehículo particular o transporte público.

Experiencia y testimonios

Un visitante expresó: "Es un sitio maravilloso que conecta con la naturaleza, la tranquilidad y la paz. La casa y su entorno nos ofrecen un escape perfecto de la rutina urbana".

La región del Soconusco, con su diversidad de mar, montañas y bosques, invita a turistas y locales a explorar sus bellezas naturales y culturales. La Casa Grande no solo es un patrimonio arquitectónico, sino también un espacio que invita a la reflexión sobre la historia y la identidad de la región, enriqueciendo el turismo y la cultura local.

Una invitación a descubrir un rincón lleno de historia y mitos

Si aún no has visitado la Casa Braun, esta es la oportunidad. Un lugar que cautiva con su belleza, historia y leyendas, y que promete una experiencia única para quienes desean conectar con la cultura, la naturaleza y el patrimonio de Unión Juárez.

La Habana, Cuba.— La Giraldilla, emblemática figura que corona el Castillo de la Real Fuerza en La Habana, es mucho más que una simple veleta. Este símbolo, que se ha convertido en uno de los iconos más representativos de la ciudad, encierra en su figura una historia llena de romanticismo, fidelidad, historia y cultura que trasciende generaciones. La Giraldilla no solo es un elemento decorativo en un monumento histórico, sino que también es un testimonio vivo de los valores y la identidad de la cubanía, evocando sentimientos profundos de amor y lealtad que permanecen vigentes en el alma de los habaneros y todos los que visitan la capital cubana.

Historia y leyenda

La inspiración detrás de la Giraldilla proviene de una historia que se remonta a los albores de la colonización española en Cuba. La figura está relacionada con Doña Isabel de Bobadilla, conocida también como Inés, quien fue la esposa del conquistador y explorador Hernando de Soto. Hernando de Soto fue un personaje de gran importancia en la historia de la exploración española en América, ya que fue el Capitán General de Cuba, designado por el rey Carlos I de España, y posteriormente explorador en tierras que hoy corresponden a los Estados Unidos. De Soto gobernó la isla entre 1537 y 1539, y en su afán de expandir el dominio español, partió hacia la Florida en busca de nuevas tierras y riquezas. Durante su ausencia, Inés asumió una papel pionero para su época, sirviendo como gobernadora y Capitán General de Cuba desde 1539 hasta 1544, una hazaña en un tiempo donde las mujeres tenían roles tradicionalmente relegados a la esfera privada.

Las historias y leyendas populares relatan que Inés, desde la torre del vigía del castillo, observaba el horizonte con esperanza y ansiedad, aguardando el regreso de su esposo. Hernando de Soto recorrió vastos territorios, incluyendo los actuales estados de Georgia, Alabama y Florida, llegando a descubrir el río Mississippi y relacionándose con leyendas como la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, la realidad histórica también señala que De Soto murió en Florida en 1542 debido a una fiebre, dejando a Inés con un profundo dolor y una tristeza que, según la leyenda, la llevó a morir de amor por su esposo ausente. La historia oficial indica que Inés de Bobadilla regresó a España y falleció en 1546, dejando su memoria como símbolo de amor y fidelidad eterna en la cultura popular cubana.

El nacimiento de la Giraldilla Casi un siglo después, en el siglo XVII, un artista habanero de origen canario, Gerónimo Martín Pinzón, se inspiró en esta historia de amor y fidelidad para crear una escultura en honor a la mujer que simbolizaba la constancia y el amor eterno. La figura fue concebida como una veleta que giraba con el viento, simbolizando la espera, la fidelidad y la esperanza de Inés de Bobadilla. El entonces gobernador de La Habana, Juan Bitrián Viamonte, ordenó fundir la escultura en bronce y colocarla en la parte superior de la torre del Castillo de la Real Fuerza, construida en 1555, uno de los testimonios más antiguos de la arquitectura militar colonial en Cuba. La escultura, de

aproximadamente 110 centímetros de altura, fue diseñada para girar con la brisa, representando la espera y la lealtad de una mujer que, pese a las adversidades, mantenía viva la esperanza de un reencuentro con su amado.

El gobernador bautizó la figura como «Giraldilla», en honor a la Giralda de Sevilla, su ciudad natal, un monumento emblemático que también simboliza la historia y cultura de Andalucía. Desde entonces, la escultura se convirtió en el símbolo de La Habana, cargado de historia, leyenda y amor. La Giraldilla no solo representa una historia romántica, sino también la valentía y el liderazgo de Inés de Bobadilla, quien fue la primera y única mujer en ejercer la máxima autoridad en Cuba hasta la fecha. La obra original, que aún se conserva en la entrada del castillo, y su réplica en la cima del fuerte, son testimonio del legado de amor, fidelidad y fuerza femenina que perdura en la cultura cubana. La figura de la Giraldilla simboliza también la resistencia, la esperanza y la perseverancia, valores que han sido fundamentales en la historia del pueblo cubano.

Su significado y legado

La Giraldilla trasciende su función como veleta y se ha convertido en un símbolo vivo de La Habana y de Cuba en general. Representa no solo la historia romántica de Inés y Hernando de Soto, sino también la valentía y el liderazgo femenino en un contexto en el que las mujeres lucharon por reconocimiento y respeto en una sociedad predominantemente patriarcal. La historia de Inés de Bobadilla y su figura en la escultura reflejan la importancia de la fidelidad, la esperanza y el amor que perduran a través del tiempo, enseñando a las nuevas generaciones el valor de la constancia y la lealtad en las relaciones humanas. Además, la Giraldilla ha sido testigo de numerosos eventos históricos, cambios políticos y sociales en Cuba, consolidándose como un símbolo de identidad y resistencia. La imagen de la veleta girando con el viento, en la cima del castillo, invita a la reflexión sobre la historia del país, sus luchas y sus logros. La figura se ha convertido en un emblema que inspira a los cubanos a mantener viva la memoria de sus raíces y a valorar el legado cultural que han heredado. La Giraldilla también es un ícono turístico, que atrae a miles de visitantes anualmente, quienes admiran su belleza, historia y el mensaje de amor y fidelidad que representa.

Así, la Giraldilla continúa siendo un símbolo vivo de La Habana, recordando a sus habitantes y visitantes la historia de una mujer que, en tiempos difíciles, representó la esperanza y la constancia de un amor que trasciende el tiem- po. La vigencia de esta figura en la cultura cubana demuestra cómo una obra de arte puede convertirse en un símbolo de identidad, orgullo y resistencia, un legado que perdura en el corazón de la ciudad y en el alma de su gente. La historia de la Giraldilla, llena de romanticismo, historia, cultura y valores, sigue inspirando a todos los que la contemplan, recordándonos que el amor, la fidelidad y la esperanza son fuerzas que nunca mueren.

Lunes 11 de agosto de 2025

La bandura, un instrumento musical tradicional de Ucrania, continúa siendo un símbolo profundo de la cultura, la historia y el folclore de esta nación. Desde sus orígenes, la bandura ha representado mucho más que un simple instrumento; es un emblema de identidad nacional y de resistencia cultural frente a las adversidades que ha enfrentado el pueblo ucraniano a lo largo de los siglos. Este instrumento, cargado de significado, ha sido testigo y protagonista de los momentos más importantes en la historia de Ucrania, sirviendo como medio para preservar y transmitir las tradiciones, las leyendas y las emociones del pueblo ucraniano.

Clasificada como un cordófono pulsado, la bandura combina elementos de la cítara y el laúd, presentando un cuerpo en forma de pera y un mástil largo que la distingue visualmente y en su forma de ejecución. Su diseño particular, que combina estética y funcionalidad, facilita la interpretación de melodías complejas y llenas de matices, convirtiéndola en un instrumento único en su género. La estructura de la bandura ha sido cuidadosamente desarrollada a lo largo de los siglos para permitir una ejecución versátil, capaz de abarcar desde melodías sencillas hasta composiciones altamente elaboradas. La calidad sonora y la técnica de interpretación de la bandura permiten que tanto las melodías tradicionales como las modernas puedan ser expresadas con gran profundidad emocional y técnica.

A lo largo de los siglos, la bandura ha experimentado una notable evolución en su estructura, tamaño y técnica de interpretación. Desde versiones antiguas que tenían entre 5 y 12 cuerdas, hasta las modernas que pueden contar con hasta 68 cuerdas, según información proporcionada por la Embajada de Ucrania en México, este incremento en el número de cuerdas ha permitido a los músicos explorar un rango sonoro mucho más amplio. Esta expansión ha facilitado la ejecución de melodías más elaboradas y la incorporación de armonías que enriquecen la experiencia musical. La evolución técnica ha ido de la mano con cambios en la construcción del instrumento, que ha pasado de ser un objeto principalmente artesanal a una pieza de alta precisión, adaptada a las demandas de la música contemporánea y las interpretaciones tradicionales.

Los intérpretes de la bandura, conocidos como banduristas, son portadores de una tradición que se ha transmitido de generación en generación. En la historia, los músicos ciegos que interpretaban este instrumento eran denominados kobzars. Estos artistas no solo eran músicos, sino también portadores de la historia, las leyendas y las tradiciones orales de Ucrania. Utilizaban la música como medio para preservar su cultura, contar historias épicas y transmitir valores ancestrales, convirtiéndose en auténticos guardianes del patrimonio cultural del país. La figura del kobzar es emblemática en la historia musical ucraniana, simbolizando la resistencia y la continuidad cultural frente a las adversidades. A través de su arte, estos músicos lograron mantener viva la memoria colectiva y fortalecer el sentido de identidad nacional en tiempos de opresión y conflictos.

La importancia de la bandura trasciende lo musical, ya que constituye un símbolo nacional que refleja la identidad, la resistencia y la esperanza del

Jaque Editor es una empresa dedicada al diseño, registro, publicación y comercialización de todo tipo de libros. Estamos a tus órdenes. Contáctanos a: https://sites.google.com/view/jaqueeditor/inicio https://www.jaqueeditor.com/ E-mail: jaqueeditor@gmail.com

pueblo ucraniano. En los últimos años, la notoriedad internacional de la bandura ha crecido considerablemente, gracias a la difusión de su sonido característico en eventos culturales, festivales y colaboraciones con artistas de diversos géneros. La sonoridad de la bandura enamora a audiencias en todo el mundo, contribuyendo a la difusión del folclore ucraniano y generando un mayor interés por su historia y tradiciones. Además, la presencia de la bandura en ámbitos académicos y culturales ha propiciado un mayor reconocimiento de su valor artístico e histórico. La música de la bandura ha llegado a ser un símbolo de resistencia y esperanza para el pueblo ucraniano, especialmente en tiempos de crisis y conflictos, consolidándose como un emblema de perseverancia y orgullo nacional.

La preservación y promoción de la bandura son tareas fundamentales para mantener vivas las raíces culturales de Ucrania en un mundo globalizado. Con el apoyo de instituciones culturales, educativas y la pasión de músicos dedicados, este instrumento tradicional continúa siendo un puente entre el pasado y el presente. La formación de nuevas generaciones de banduristas, la recuperación de repertorios tradicionales y la innovación en la interpretación son aspectos clave para asegurar su continuidad. La bandura no solo enriquece el patrimonio musical de Ucrania, sino que también se ha consolidado como un símbolo universal del espíritu creativo y resistente del pueblo ucraniano, enriqueciendo la cultura mundial con su sonido único y su historia fascinante. La protección y difusión de la bandura son, por tanto, esenciales para preservar la identidad cultural de Ucrania y promover su legado en el escenario internacional.

Es una empresa que abarca el mercado administrativo de propiedades, considerando el potencial de crecimiento y rentabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

www.jcjadmonygestion.com juliocjavierc@hotmail.com

Lunes 11 de agosto de 2025

San José, Costa Rica.—En un enriquecedor encuentro de cooperación internacional, la Dirección de Museo de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y el Museo de Cultura Popular (MCP) de la Universidad Nacional de Costa Rica compartieron experiencias y estrategias para fortalecer la participación comunitaria y la gestión cultural en sus respectivos contextos.

La delegación colombiana viajó a Costa Rica como parte del proyecto de cooperación ‘Fogón del Ubuntu’, con el objetivo de aprender del modelo de gestión comunitaria del MCP, que sitúa a la comunidad y el territorio en el centro de su funcionamiento. La visita permitió observar cómo este museo ha logrado consolidarse como una plataforma para la participación activa de la comunidad en la municipalidad de Heredia, promoviendo la sostenibilidad a través de la valorización de prácticas culturales y económicas locales.

Uno de los aspectos destacados fue la forma en que las ‘cultoras populares’ dirigen talleres gastronómicos, transformando sabores tradicionales en una fuente de ingresos y en un medio de transmisión cultural. Este modelo de participación fomenta que los propios cultores socialicen, comercialicen y gestionen sus prácticas en el espacio del museo, fortaleciendo la identidad y el arraigo cultural de la comunidad.

Además, pequeños proyectos productivos gestionados por los habitantes, como una pulpería tradicional y un vivero, están integrados en las actividades del museo, generando ingresos y revitalizando prácticas culturales que estaban en riesgo de desaparecer. La experiencia demuestra que la memoria más potente es aquella que se vive y construye colectivamente, arraigada en el territorio, tal como afirmó Adriana González, directora del Museo de Memoria del CNMH.

Por su parte, Luis Pablo Orozco, director del MCP, resaltó que la clave del éxito radica en cómo una comunidad puede apropiarse de su museo y con-

vertirlo en un espacio vivo, relevante y autosostenible. La interacción entre cultura, economía y participación social se revela como un camino hacia la sostenibilidad y la revitalización cultural.

Este encuentro internacional no solo fortalece los lazos entre ambas instituciones, sino que también propone una visión para los museos del sur global: construir redes y espacios dinámicos que permitan comprender el pasado, habitar el presente y pensar en nuevos futuros para la paz y la convivencia.

La reunión deja en evidencia que los museos pueden ser mucho más que depósitos de objetos: son espacios vivos que fomentan la participación activa de las comunidades, promoviendo la memoria, la cultura y el desarrollo local.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.— Este país insular ha logrado convertir una tradición ancestral en un símbolo de orgullo y prestigio global: sus puros premium. Desde los valles brumosos del Valle del Cibao hasta las vitrinas más exclusivas del mundo, estos puros llevan en cada calada la historia, la cultura y el espíritu de la isla caribeña.

El proceso de producción en el país no es solo un oficio, sino una manifestación de artesanía y paciencia. En los campos dominicanos, el cultivo del tabaco es tratado con el mismo cuidado que una obra de arte. Los brotes pasan meses en viveros, son trasplantados con delicadeza y sometidos a un proceso de curado que transforma las hojas en pergamino aromático. Cada puro requiere de aproximadamente 300 manos que, con precisión, enrollan, inspeccionan y ensamblan las hojas, creando perfiles de sabor únicos que evocan notas de cedro, cacao y tierra cálida.

El reconocimiento oficial llegó en 2022, cuando el gobierno declaró el tabaco y los puos patrimonio cultural nacional, equiparándolos al merengue, símbolo nacional de la música. Esta decisión subraya la importancia de mantener viva una tradición que no solo representa historia, sino también una fuente vital de ingresos. Hoy, el sector exporta más de 1,3 mil millones de dólares anuales, genera 122 000 empleos directos y produce 182 millones de cigarros premium cada año.

Las fábricas, como Quesada Cigars en Santiago, son auténticos escenarios de cultura y alegría. Aquí, el merengue suena mientras los artesanos, muchos de ellos herederos de generaciones, tuercen y perfeccionan cada puro con orgullo. Para ellos, no solo se trata de trabajo: es identidad, una forma de mostrar al mundo la esencia de su tierra.

No obstante, el sector enfrenta desafíos: la introducción de semillas híbridas que amenazan la diversidad, y los efectos del cambio climático que ponen en riesgo las cosechas. Sin embargo, las instituciones y productores

están implementando medidas para proteger la tradición, promoviendo prácticas sostenibles y preservando las variedades criollas.

En definitiva, los puros dominicanos son mucho más que un producto de lujo. Son embajadores de una cultura vibrante, de un pueblo que ha sabido transformar su historia, música y tierra en un símbolo de excelencia y resistencia. Cada puro encendido es un acto de supervivencia, celebración y legado cultural.

Lunes 11 de agosto de 2025

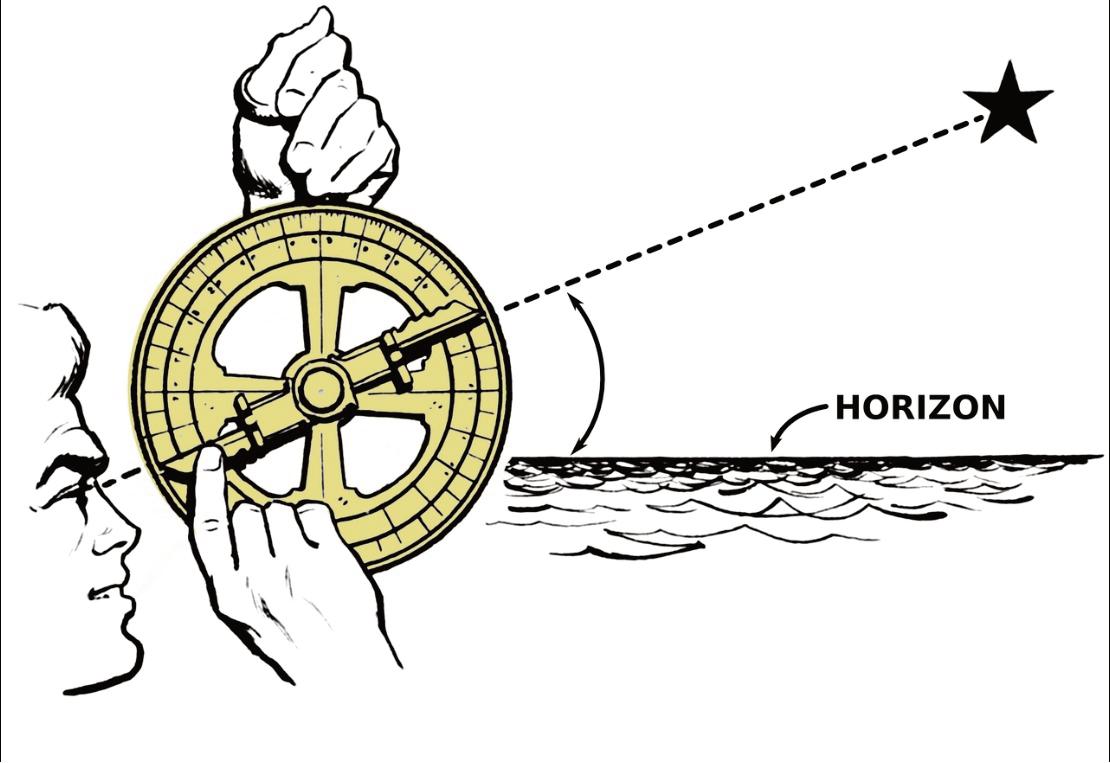

Setúbal, Portugal.— El astrolabio es uno de los instrumentos más fascinantes y antiguos en la historia de la astronomía, la navegación y la ciencia en general. Su origen se remonta a épocas muy antiguas, probablemente en la Grecia helenística del siglo II a.C., aunque también existen evidencias de su desarrollo en Persia y en la India en épocas similares. Este dispositivo fue fundamental para que astrónomos, matemáticos y navegantes pudieran comprender mejor los cielos, determinar su posición en tierra y mar, y orientarse en épocas en las que no existían tecnologías modernas. Gracias a su invención, la humanidad pudo avanzar en sus conocimientos del cosmos y en la exploración del mundo, dejando un legado que perdura hasta nuestros días.

El término «astrolabio» proviene del griego «astron» (estrella) y "lambanō" (tomar), lo que refleja su función principal: tomar la posición de las estrellas y otros cuerpos celestes. En sus formas más primitivas, el astrolabio era un simple disco de metal o madera con marcas y graduaciones para medir ángulos y alturas solares y estelares. Estas versiones iniciales permitían a los astrónomos y navegantes calcular la posición de los astros en el cielo, pero con el tiempo, el diseño se fue perfeccionando y complicando, incorporando varias partes y mecanismos que aumentaron considerablemente su precisión y utilidad. Entre las partes principales estaban la mater (cuerpo principal del instrumento), la rete (una rejilla móvil con estrellas trazadas que permitía realizar mediciones precisas), y el alidada (una regla o línea que servía para realizar cálculos trigonométricos y de orientación).

Durante la Edad Media, el astrolabio alcanzó su mayor perfeccionamiento en el mundo islámico, donde astrónomos como al-Biruni, al-Zarqālī y otros contribuyeron a perfeccionarlo y expandir sus funciones. Gracias a la traducción y el estudio de textos griegos y romanos, así como a innovaciones propias, el astrolabio se convirtió en una herramienta indispensable no solo para la astronomía, sino también para la medición del tiempo, la orientación en tierra y mar, y la medición de la altitud de los astros. La difusión del instrumento por Europa en la Edad Media y el Renacimiento facilitó su uso en la navegación y en la enseñanza de las ciencias astronómicas, ayudando a los exploradores a cruzar mares desconocidos y a cartografiar nuevos territorios.

Con la llegada de otros instrumentos como la brújula y, posteriormente, el sextante, el uso del astrolabio en la navegación marítima fue decayendo paulatinamente. Sin embargo, su importancia en la historia del conocimiento es indiscutible, ya que sirvió como precursor de instrumentos más precisos y sofisticados, y contribuyó significativamente al avance de la astronomía, la cartografía y la ciencia en general. El astrolabio fue, en muchos aspectos, la piedra angular sobre la que se construyeron los conocimientos científicos que permitieron a la humanidad explorar y comprender mejor el universo.

Hoy en día, el astrolabio es considerado un símbolo del ingenio humano y de la búsqueda constante de conocimiento. Aunque en el mundo moderno ha sido reemplazado por tecnologías digitales, satelitales y computadoras, su legado sigue vivo en los estudios astronómicos y en la historia de la ciencia. Museos, instituciones académicas y coleccionistas en todo el mundo conservan ejemplares originales y replicas que testimonian la historia de un

instrumento que ayudó a los antiguos a mirar al cielo con asombro y a entender su lugar en el cosmos. La historia del astrolabio refleja no solo un avance técnico, sino también el espíritu de exploración, curiosidad y descubrimiento que ha caracterizado a la humanidad a lo largo de los siglos. Es, sin duda, un testimonio del ingenio y la perseverancia humana en la búsqueda del conocimiento universal.

La casa editorial Jaqueeditor pone a su consideración uno de su más reciente lanzamiento, el libro: Un viaje a los confines del mundo, cuyo autor es Julio César Javier Quero. Esta obra está prologada por el escritor italiano Amadeo Conti Bianchi, quien reside en Livorno, Italia. El prologuista comenta acerca del libro: «A medida que la vida avanza, a menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria, en la vorágine de compromisos, trabajos y responsabilidades que parecen no tener fin. Sin embargo, hay momentos en los que la vida nos llama a una aventura, a un viaje que nos permite explorar no solo el mundo que nos rodea, sino también las profundidades de nuestro ser. En este contexto, Julio César Javier Quero y sus hijos, Sandra, Julio César y Mauricio, se embarcan en una travesía que trasciende las fronteras físicas y emocionales, una expedición que se convierte en un verdadero descubrimiento de la vida y de sí mismos. Un viaje a los confines del mundo es mucho más que el relato de una aventura por Sudamérica; es una crónica de la conexión familiar, de la búsqueda de nuevas experiencias y del deseo de conocer la diversidad cultural y natural de nuestro continente.»

Este libro está a la venta en: https://n9.cl/p51qh

LLunes 11 de agosto de 2025

Mavel Ponce de León Hernández

Corresponsal del semanario

Solar de Cultura en Cuba

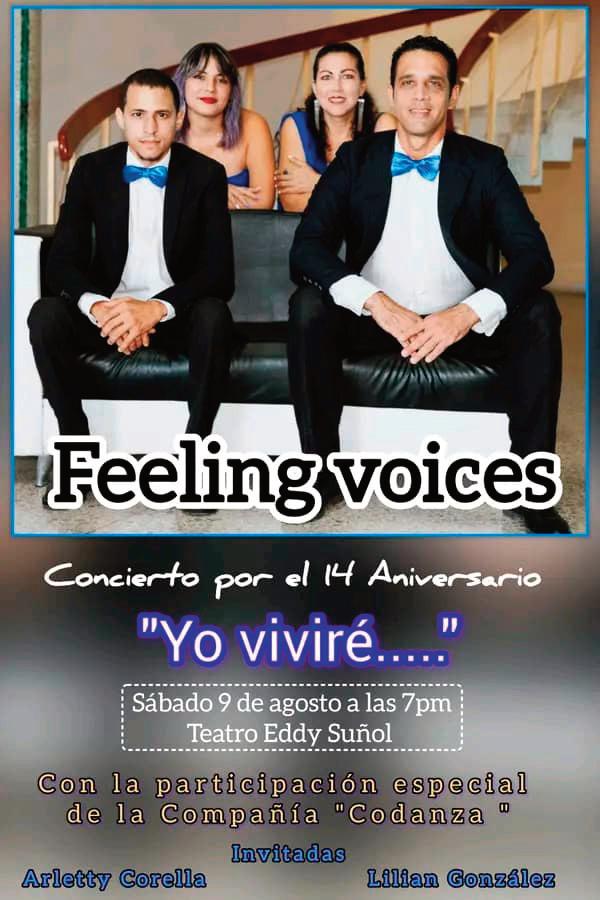

as rojas cortinas de la Sala Raúl Camayd se corrieron y las voces en diversos registros, tesituras y colores se elevaron en el coliseo mayor de Holguín. El Teatro Comandante Eddy Suñol. Testigo de un espectáculo con la mirada en la esperanza en días grises en el mundo entre conflictos bélicos en el concierto «Yo viviré»; bajo la dirección artística de Yariagnis Cordero, fundadora y directora de Feeling voices, con la elegancia de sus voces e imagen abrazaron a los públicos fieles de las voces del cuarteto dirigido por la compositora, arreglista e intérprete Yariagnis Cordero, acompañada por Rafael Hernández Sánchez, Saray Hernández y Julio Miguel.

Cordero compartió con el semanario Solar Cultural «El repertorio musical escogido es variado con temas de nuestras presentaciones. Con una hora de duración. Como invitados a la Compañía de danza contemporánea Codanza dirigida por Vianki González. Arletty Corella, y Lilian González».

Feeling voices recibió las ovaciones del fiel público que decidió obsequiarles sus aplausos a cada interpretación de la música cubana, latinoamericana y de Asia. La belleza de la escenografía y la ambientación lograron una atmósfera íntima y única. El diseño de la iluminación elevó la belleza del espectáculo.

El cuarteto posee un recorrido musical y vocal universal con la belleza interpretativa que no es común en la mayor de las Antillas. Su proyecto es apoyado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Dirección Provincial de Cultura. De forma habitual se presentan en sus espacios fijos junto al público, en la Biblioteca Pro-

vincial Alex Urquiola; en conciertos en espacios abiertos y en presentaciones especiales en galas u otros escenarios que le elevan su carrera.

Las ovaciones de los públicos el pasado sábado nueve de agosto validan su fuerza estética y preferencia por los seguidores de Feling voices.

Paramaribo, Surinam.— Ámsterdam alberga la mayor comunidad surinamesa en el extranjero, con más de 400,000 migrantes y descendientes que han consolidado una presencia significativa en la ciudad. Este vínculo se refleja en la existencia de un vuelo diario que conecta la capital de Surinam, Paramaribo, con el aeropuerto de Schiphol, un símbolo de la estrecha relación entre ambas sociedades.

La influencia cultural surinamesa en Ámsterdam es palpable, aunque sutil. En diversos rincones de la ciudad, especialmente en barrios como Bijlmer, se pueden encontrar restaurantes y festivales que celebran las tradiciones tropicales, fusionando sabores y expresiones que trascienden la distancia geográfica. La gastronomía, en particular, destaca por su diversidad: platos como el roti, un pan plano con curry y proteínas, representan la identidad culinaria de Surinam, y se pueden degustar en lugares como Roopram’s Roti. Además, la influencia china se combina en menús como Kam Yin, donde los sabores tradicionales se mezclan con toques asiáticos.

Este legado migratorio no solo ha enriquecido la cultura local, sino que también ha sido un ejemplo de integración exitosa. Según la organización Humanity in Action, los surinameses en Países Bajos han logrado una notable aceptación social, en parte por la ausencia de barreras idiomáticas, ya que ambos países comparten el neerlandés. La diáspora, que comenzó en principios del siglo XX durante la colonia y se intensificó tras la independencia en los años setenta, ha consolidado una identidad transnacional que atraviesa generaciones.

Cada verano, el Kwaku Festival en Bijlmer se convierte en un vibrante escaparate de la cultura surinamesa, con música, gastronomía y tradiciones que atraen a más de 300,000 visitantes. Así, en Ámsterdam, la huella de Surinam no solo es visible, sino que también se celebra, reafirmando la profunda conexión entre ambas naciones.