Visita nuestra hemeroteca digital: https://sites.google.com/view/solardecultura/hemeroteca-digital

Lunes 25 de agosto de 2025

Visita nuestra hemeroteca digital: https://sites.google.com/view/solardecultura/hemeroteca-digital

Lunes 25 de agosto de 2025

El 25 de agosto es el 237.º (ducentésimo trigésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano. Quedan 128 días para finalizar el año.

Acontecimientos

79: cerca de Pompeya (Italia), segundo día de la letal erupción del volcán Vesubio.

1609: en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio ante el senado.

1962: la Unión Soviética lanza su sonda Sputnik 19 hacia Venus, fracasando por un fallo en el cohete que debía propulsarla fuera de la órbita terrestre.

1989: la sonda estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Neptuno.

2012: la nave espacial estadounidense Voyager 1 abandona el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar.

Palabra del día: larvado, da

De larva

Nacimientos

1530: Iván el Terrible, zar ruso (f. 1584).

1849: Manuel Acuña, poeta mexicano (f. 1873).

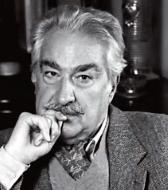

1923: Álvaro Mutis, escritor colombiano (f. 2013).

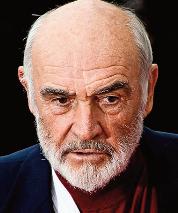

1930: Sean Connery, actor y productor de cine escocés (f. 2020).

1986: María Fernanda Quiroz, actriz mexicana.

1. adj. Dicho de un sentimiento: Que no se manifiesta abiertamente.

2. adj. Med. Dicho de una enfermedad: Que se presenta con síntomas que ocultan su verdadera naturaleza.

Sinónimos o afines de «larvado, da» oculto, encubierto, disimulado, subrepticio, latente. latente, oculto, encubierto.

Fallecimientos

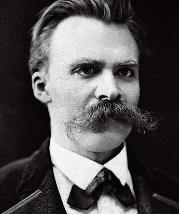

1900: Friedrich Nietzsche, filósofo alemán (n. 1844).

1976: Eyvind Johnson, novelista sueco, premio nobel de literatura en 1974 (n. 1900).

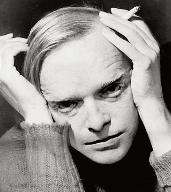

1984: Truman Capote, escritor estadounidense (n. 1924).

2009: Ted Kennedy, político estadounidense (n. 1932).

2012: Neil Armstrong, astronauta estadounidense (n. 1930), el primero de los 12 hombres que pisaron la Luna.

Julio César Javier Quero Fundador y Director General

Julio César Javier Cortés Coordinador Editorial

El número de certificado de licitud de título que expide la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, está en trámite. El número de Certificado de Licitud de Contenido está en trámite. El número de título expedido por el Instituto de Derecho de Autor expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está en trámite. La opinión de los articulistas y columnistas no representa de manera alguna el criterio de la dirección general. Toda la correspondencia y los valores deben dirigirse a: Solar de Cultura, Jaque Editor, oficinas: calle Yaca No. 104, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, colonia Heriberto Kehoe Vicent’s, C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, MX.

Hopelchén, Campeche.— Tabasqueño es una zona arqueológica maya perteneciente a la Región de los Chenes, ubicada en el municipio de Hopelchén, estado de Campeche, México. Su rasgo más destacado es el refinado estilo artístico y arquitectónico decorativo presente en las fachadas de sus edificios, propio de la región de los Chenes. El sitio fue un importante centro regional del periodo clásico, con un apogeo entre los años 750 y 900 d.C. y una ocupación que se remonta al periodo posclásico. Además, la zona fue edificada siguiendo una compleja orientación astronómica destinada a observar sombras y eventos celestes.

Tabasqueño se divide en tres grupos principales de arquitectura monumental. Entre ellos destaca un gran Palacio-templo, el edificio principal, considerado una de las muestras más refinadas del estilo Chenes. Este conjunto cuenta con ocho habitaciones en la planta baja y una escalera que conduce a un templo en la parte superior, desde el cual sobresale un gran mascarón de estuco en la fachada que representa el rostro del dios Itzamná. Al costado del templo se encuentran ocho mascarones en cada esquina. Según el registro original de su descubrimiento, el edificio estaba pintado de un rojo brillante, tono que aún es visible en algunas secciones. La estructura fue diseñada con una orientación astronómica precisa que genera un fenómeno de luces en las paredes durante el solsticio de verano, tanto al amanecer como al atardecer.

El entorno de Tabasqueño revela un paisaje de compleja planificación urbana y ritual, característico de la arquitectura monumental de los Chenes. Sus muros y fachadas muestran numerosos arreglos y representaciones religiosas prehispánicas, y la edificación de sus estructuras obedece a principios astronómicos que apuntalan la función cívico-ceremonial del sitio dentro de la región.

El sitio fue descubierto y documentado por primera vez por el arqueólogo Teobert Maler en 1895, durante una expedición dedicada a las zonas de los Chenes. Aunque el nombre «Tabasqueño» no corresponde al nombre prehispánico original del asentamiento, fue asignado al lugar durante su descubrimiento en referencia a un apodo con el que se conocía a una persona nativa del estado de Tabasco. Esta designación fue utilizada por Maler al referirse a la zona arqueológica que exploraba.

Hoy, Tabasqueño se mantiene como un testimonio destacado del refinado estilo Chenes y

como un importante centro cívico-ceremonial de la región. Su proximidad a otros sitios mayas cercanos —como Dzibiltún, Xpulyaxché, Dzibilnocac y Dzehkabtún—, así como su ubicación cercana a Las Palmas Uno y Dzibalchén, subrayan su relevancia en el mosaico de asentamientos mayas de Campeche. El Valle de los Chenes continúa atrayendo la atención de arqueólogos y turistas por su ingenio arquitectónico, su lenguaje decorativo y la visión astronómica que guiaba la construcción de estos complejos.

Monterrey, Nuevo León— A partir del jueves 21, y hasta el 30 de agosto de 2025, en diferentes recintos del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León ( C ONARTE ) y algunos espacios del área metropolitana de Monterrey, llega la 24 edición del Festival de Teatro de Nuevo León, que ofrece 37 funciones de 22 producciones (16 provenientes de distintas partes de México, seis de Nuevo León y una de Brasil).

Por primera vez, el encuentro lleva parte de su programación a hospitales, celebró César Tapia, director del Teatro de la Ciudad de Monterey. En entrevista, destacó que, al ser un evento vivo, el Festival de Teatro de Nuevo León está atento a las necesidades del público, lo que se refleja en la curaduría que, para la presente edición, abarca desde primera infancia –bebés de cero a tres años–, jóvenes audiencias, comunidad LGBTIQ+ y adultos mayores, además de opciones para toda la familia.

A la par de las presentaciones, el encuentro ofrece actividades académicas: «Lo que hemos hecho es recuperar este espacio de actualización, ofreciendo una serie de talleres, cuya oferta se abre a todos los creadores escénicos que quieran venir a tomar estos cursos sin ningún costo», menciona el entrevistado.

Con un registro previo, los talleristas determinan, de acuerdo con el

perfil de las y los postulantes, quiénes puedan tomar la capacitación. En total, serán cuatro cursos. Adicional a las funciones y la actividad académica, el festival tiene presencia en municipios conurbados de la zona metropolitana de Monterrey, y en los hospitales Regional Materno Infantil y el Metropolitano. «La idea es que se tomen también los médicos y enfermeras, unos 15 minutos dentro de todas sus labores para poder también ser partícipes de esta actividad que, como dijo uno de los directores del hospital, les sirvan un poquito para romper con la dinámica que tienen en el día y que les hace mucho bien», consideró Tapia.

El Festival de Teatro Nuevo León 2025 es organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León. En la presente edición cuenta con el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales.

La entrada a las funciones es gratuita. Para los espacios con aforo reducido (Sala Experimental y escenario de la Gran Sala del Teatro de la Ciudad) se entregarán boletos de acceso en la taquilla, una hora antes de cada función.

AVicente Gómez Montero

gradezco y aprecio el envío del libro de Angélica Santa Olaya. Su título, sugerente, atractivo, Funambulistas. Supe de la autora en alguna ocasión que se barajaron nombres para una actividad poética en Villahermosa. Cuan- do menos estuvo en la propuesta de tres poetas de buen talante a nivel internacional. Uno no dio su brazo a torcer y las decisiones de ese encuentro se tomaban por unanimidad, no por mayoría. Desde ese momento leí algo de su obra que me pareció buena, altamente creativa, que es mucho decir en estos tiempos. Hoy leo las breves ficciones de su libro y me da curiosidad el conocerlas. Desde que abre la primera hasta que vamos acostumbrándonos a su camino literario, Funambulistas reúne lo mejor de ese género ya dejado de lado y que tiene como exponentes principales a Torri, Schwob o Baricco en estos tiempos. Como un collar, perdón por el lugarsote común, Santa Olaya enhebra estas ficciones donde la imaginación, la entereza, la finura son el común denominador. Abre el libro con referencias bíblicas, con exactitudes altamente delicadas. Lo feroz aparece más adelante cuando titula una de las ficciones en la cuerda floja (subtítulo del libro igualmente serio) Digna. Ahí va desenvolviéndose la ma-

deja del hilo social de este volumen. Santa Olaya cuenta la historia cruenta de México mientras ve desarrollarse los acontecimientos. Me gusta el tono, la fuerza, la valentía de este libro porque el ánimo literario nunca queda solo, lo acompaña el ánimo de-

claratorio. Eso es de apreciar. Funambulistas es un instante donde los instantes prevalecen. Es un placer leerlo. Será un placer recomendarlo. Ahí reside su valía, su interés, su cadencia forjada en sus breves pero fortalecidas páginas.

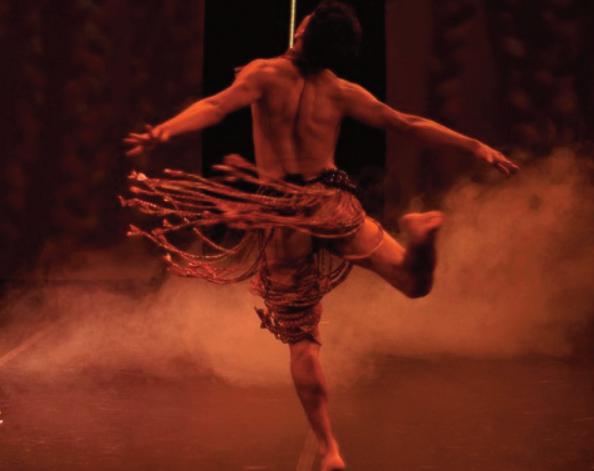

Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, pondrá sobre el escenario del Laboratorio Escénico, ubicado en el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, la obra Sinónimos de Percepción, de los coreógrafos Marion Sparber y Alan Fuentes, bajo la dirección de la maestra Lourdes Luna e interpretada por los integrantes de la compañía yucateca Créssida Danza Contemporánea.

El próximo viernes 29 de septiembre, a las 19 horas, el público podrá disfrutar de una obra que explora la existencia humana a través de la filosofía de Gandhi y Nietzsche. Se trata de un viaje reflexivo y corporal sobre la condición humana, la lucha interior y la búsqueda de sentido, donde el movimiento se une con la filosofía para crear un espacio de reflexión y transformación.

El eje temático de la obra gira en torno a la interacción entre cuerpos como metáfora de ideas en conflicto, en alianza o transformación. A través del lenguaje en pareja, la pieza indaga en la condición humana: la lucha interior, el sufrimiento, el anhelo de libertad y la búsqueda de propósito.

«Este montaje se inscribe dentro de la danza contemporánea, con una fuerte presencia del partnering contemporáneo y elementos de improvisación guiada. También se podría considerar como una pieza de danza-teatro por

su contenido expresivo y la forma en que el movimiento busca generar un discurso más allá de la técnica», afirmó la maestra Lourdes Luna.

Añadió que para Créssida Danza Contemporánea, Sinónimos de Percepción representa una evolución en su lenguaje coreográfico, tanto en términos de riesgo físico como de profundidad conceptual, marcando un punto de madurez en la relación entre los intérpretes y su conexión con el público.

«Colaborar con Marion Sparber y Alan Fuentes ha significado una apertura hacia nuevas metodologías y sensibilidades coreográficas, lo cual enriquece la trayectoria de la compañía y reafirma nuestro compromiso con la experimentación y el crecimiento artístico», concluyó la creadora escénica. Por otro lado, gracias a un apoyo de la Coordinación Nacional de Danza y su titular, el Dr. Alonso Alarcón Múgica, los integrantes de Créssida Danza Contemporánea llevarán a cabo una residencia de exploración artística en el Laboratorio Escénico del Centro Cultural del Bosque, bajo la tutela de la directora Lourdes Luna.

Sinónimos de Percepción se presenta el viernes 29 de septiembre a las 19 horas en el Laboratorio Escénico del Centro Cultural del Bosque. La función es de entrada libre y apta para todo público.

Lunes 25 de agosto de 2025

Ciudad de México.— El domingo 24 de agosto fue el último día para la exposición Jorge González Camarena, que estuvo en el Museo Mural Diego Rivera (MMDR) del INBAL. La muestra recibió buena aceptación del público, que pudo conocer varias facetas de un artista subvalorado a pesar de su éxito en pintura y escultura.

Erika Contreras y Magaly Hernández, curadoras, destacaron que la muestra se complementó con «Jorge González Camarena. La utopía inacabada», en el Museo del Palacio de Bellas Artes, dedicada principalmente a su obra mural. Estas muestras se realizaron con motivo del 45 aniversario luctuoso del artista tapatío (1908-1980), cuya obra, aseguraron, iguala a la de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco.

En el mmdr se mostraron dos líneas principales de su trabajo. La primera, menos conocida, abarca su labor en ilustración para editoriales y el ámbito comercial. Se expusieron publicaciones como Cemento, con las que colaboró desde 1928, creando portadas, viñetas e ilustraciones, así como trabajos junto a su maestro y amigo Gerardo Murillo «Dr. Atl», a quien ayudó a colorear tomos sobre iglesias. También figuraron revistas Tolteca vinculadas a una convocatoria para una fábrica recién inaugurada en Mixcoac, en la que Jorge González Camarena obtuvo el tercer lugar, Rufino Tamayo el segundo y Juan O’Gorman el primero.

Contreras explicó que la exposición arrancó con un autorretrato de su etapa de estudiante, en la Academia de San Carlos, tomado exactamente un siglo atrás. También figuró su ilustración La Patria, portada de textos de la Secretaría de Educación Pública, cuyo rostro fue retratado por María Victoria de los Reyes Dorantes, elegida como modelo por encarnar la estética indígena auténtica.

El segundo eje se centró en las esculturas monumentales y en proyectos conjuntos con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Varias obras se realizaron en México y Monterrey, como la sede central del IMSS en Paseo de la Reforma, donde pintó el mural México en el vestíbulo y dejó dos esculturas en la fachada.

Contreras subrayó la importancia de honrar el legado de González Camarena, pintor, escultor, promotor cultural, investigador, ilustrador y cuentista. «Es un artista muy completo, aunque falte mucho material documental sobre cada línea de su creación, más allá del muralismo», comentó. Hernández añadió que los dos ejes de investigación —ilustración y escultura— son temas poco explorados por especialistas y que, afortunadamente, contaron con el respaldo de la familia, que aportó un valioso archivo de documentos y fotografías, además de fuentes como la planoteca de la Dirección de Arquitectura del INBAL Ambas curadoras coincidieron en que la muestra abre el camino a futuras investigaciones sobre Jorge González Camarena, a quien aún le quedan aspectos por explorar.

Ciudad de México.— Desde 2023, el bolero es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas y ha fungido como un homenaje a la identidad y legado musical compartido entre México y Cuba. Es por ello que, en el marco del Día Nacional del Bolero, celebrado cada 25 de agosto, el Canal de las Culturas de México ofrecerá una programación que celebra las composiciones, voces y ritmos que han marcado esta expresión musical.

Los estrenos iniciaron el sábado 23 de agosto con el Festival Internacional del Bolero 2025. Programa especial desde Tlacotalpan, a las 19:30 horas, y el domingo 24 de agosto, a las 18:00 horas, se estrenó la edición de este festival, desde el puerto de Veracruz. Este encuentro busca celebrar y preservar el bolero a través de compartir su historia y sus principales exponentes. A través de este tipo de festivales, se fomenta la apreciación y el reconocimiento de esta música que ha sido parte fundamental de la identidad cultural de México y de otros países.

Rodrigo de la Cadena, la Orquesta Típica Yukalpetén y Carlos Cuevas, entre otros, forman parte de los intérpretes que rendirán homenaje a Armando Manzanero desde el Teatro Nezahualcóyotl, en Tlatotalpan y desde el Teatro de la Reforma, en Veracruz.

La programación inició el sábado 23 a las 16:00 horas con La fiesta del

bolero de México y Cuba para el mundo, un encuentro que celebró la inscripción binacional del Bolero entre México y Cuba a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el verano pasado y que se llevó a cabo en la Sala Principal de Bellas Artes. Esta fiesta se adorna con las voces de Eugenia León, Regina Orozco, Tania Libertad, Pepe Rivero, Carlos Cuevas y Los Macorinos, por mencionar algunos.

A la cartelera también se unirán Paulina Fuentes y su trío con el concierto Una mirada al bolero escrito por compositoras latinoamericanas, un tributo que enfatiza a las figuras femeninas que impactaron la historia de la música latinoamericana desde su voz y sus letras. Cuando vuelva a tu lado, Dos gardenias y Será por eso, son parte del programa que se transmitieron el sábado 23. Después, Chamin Correa con los Tres Caballeros, y Gualberto Castro con la Orquesta de Tino Martín en una transmisión especial de Música hecha en México, el domingo 24. Al terminar, la voz de Gretel Cazón y su trío Musas de Cuba, continuaron la programación especial en Vivir en un bolero, un especial de Canal Veintidós con Los Pinos como escenario principal que se transmitirá a las 16:30 horas.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) explora la forma de vida, el pensamiento, la sensibilidad y los valores estéticos del periodo Joseon (13921910), así como su presencia en la modernidad de Seúl, capital política, económica y cultural, desde hace más de 1 000 años, de Corea del Sur, a través de una exposición temporal inaugurada el 21 de agosto de 2025.

El encanto de Seúl se integra por más de 200 objetos, entre prendas, accesorios, enseres, herramientas y elementos decorativos que forman parte de la colección del Museo de Historia de Seúl. La muestra es organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en colaboración con dicho repositorio y el Centro Cultural Coreano en México.

En representación del director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, el coordinador nacional de Museos y Exposiciones, Juan Manuel Garibay López, dijo que la exhibición ofrece una oportunidad para apreciar la elegancia y valores estéticos que Seúl ha cultivado a partir de la dinastía Joseon y hasta la actualidad, los cuales coexisten en perfecta armonía con la naturaleza del pueblo coreano.

«Los objetos resultantes son únicos e irrepetibles, elaborados durante horas de arduo trabajo, y expresan la creatividad e ingenio de sus creadores, así como su comprensión del mundo», manifestó.

Para el embajador de la República de Corea en México, Huh Tae-wan, abrir esta muestra en el MNCM resulta profundamente simbólico, porque es el único recinto en América Latina que cuenta con una exhibición permanente dedicada a su país. «Deseo que esta exposición sea un puente de acercamiento entre las dos naciones, de fortalecimiento de lazos de amistad y de motivación para visitar Seúl en el futuro cercano», expresó.

A su vez, la directora del MNCM, Alejandra Gómez Colorado, destacó que la cultura de Corea del Sur forma parte del recinto desde su fundación, en 1965, y se afianzó con la apertura de la sala permanente dedicada a este país, en 2010. Agregó que las piezas seleccionadas por el Museo de Historia de Seúl para su exhibición “dan cuenta de la elegancia, refinamiento y maestría de los artistas coreanos”.

El subdirector del Museo de Historia de Seúl, Park Sang-bin, indicó que la capital surcoreana conjuga tradición y modernidad de forma armoniosa. “Creemos que la fuerza para reinterpretar el pasado con una sensibilidad actual es el encanto de Seúl. La exposición lo refleja en obras que retratan el gusto estético y la vida cotidiana del pueblo de la dinastía Joseon”, comentó.

A la inauguración asistieron los embajadores de Libia y Malasia en México, Sanaa Al-Mansouri y Jamal Sharifuddin Bin Johan, respectivamente; la

consejera política de la Embajada de Alemania, Ana Schmidt; el director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fernando González Saiffe, el director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, “Manuel del Castillo Negrete”, Gerardo Ramos Olvera; el titular del Centro Nacional de las Artes, Vicente Jurado, y la presidenta de la Sociedad de Amigos del MNCM, Maya Dávalos.

El montaje, ubicado en la Sala Internacional, se divide en tres secciones. En la primera se descubre el ideal de vida en la urbe durante el siglo XIX, reflejado en las pinturas Pyeongsaengdo, que ilustran las metas a las que aspiraban los miembros de la clase letrada, así como la vestimenta tradicional de las élites de finales de la dinastía Joseon.

La segunda parte introduce a una casa tradicional coreana o hanok, cuyo estilo arquitectónico se distingue por su armonía con la naturaleza, donde se cultivan los principios confucianos de la separación por género y la diferenciación de roles; la tercera sección muestra un Seúl donde coexisten el pasado y el presente.

El encanto de Seúl permanecerá hasta el 19 de octubre de 2025, en el MNCM (calle Moneda No. 13, Centro Histórico de la Ciudad de México). Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México.— La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el IBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Sempiterno Theatrum, presentan Salomé, de Oscar Wilde, dirigida por Tava Pope. La temporada va hasta el 28 de septiembre en el Teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque.

La acción sitúa al público en Galilea, poco antes de la muerte de Jesús. En una noche de fiesta, Herodes Antipas gobierna la región y la luna parece conspirar; Juan El Bautista proclama la llegada del Mesías y su rechazo marca la historia. Salomé, princesa de Judea, se cruza con Iokanaan, prisionero de Herodes; su voz anuncia al Mesías y su rechazo desata en ella fascinación, deseo y venganza. En un acto que cambia el curso de los hechos, exige la cabeza del profeta en una bandeja de plata.

La directora Tava Pope señala que, aunque la obra aluda a Jesús, Wilde, en 1891, presenta a una mujer poderosa que desafía la religión y la moral de su tiempo. Salomé expone las complejas dinámicas históricas, políticas y religiosas de la era herodiana, y la mirada transgresora de Wilde fue censurada durante décadas. Hoy la pieza funciona como espejo de tensiones actuales: la manipulación del poder, la violencia contra los cuerpos de las mujeres y el silenciamiento de voces incómodas.

La actriz María Inés Pintado interpreta a Herodías y es coautora de la adaptación junto con Pope. El proyecto nació de la invitación del productor Raúl Morquecho para explorar la obra desde el contexto histórico de la época. Pintado señala que el proceso implicó editar textos y enfrentar el reto de encarnar a un personaje fuera de su perfil habitual, con ensayos y relecturas continuas.

La música es central para la atmósfera. Ricardo Estrada, constructor de instrumentos y coautor junto a Sebastián Betancourt, creó sonoridades inspiradas en la antigüedad y las combinó con loops contemporáneos, buscando una dirección sonora verosímil y fiel al espíritu del tiempo. Fueron cinco meses de investigación y construcción para dar vida a la música.

El elenco lo integran Érika de la Llave, María Inés Pintado, Lucía Uribe, Sonia Couoh / Sak-Nikte Romero y Elizabeth Pedroza. El equipo técnico incluye música en vivo, escenografía e iluminación de Carolina Jiménez; vestuario de Gabriel Ancira (realización de Fabián Castillo); maquillaje y peinados de Sol Kellan; asesoría corporal de Sak-Nikte Romero. Producción ejecutiva y coordinación, Raúl Morquecho S.; asistencia de dirección, Cecille Zepol; realización escenográfica, Gonzalo Jacobo y C. TeatrodeKarne.

Las funciones continúan hasta el 28 de septiembre en el Teatro El Granero Xavier Rojas, Centro Cultural del Bosque. (Reforma y Campo Marte s/n).

Lunes 25 de agosto de 2025

Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el municipio de Santiago Pinotepa Nacional (Oaxaca), anunció la instalación de centros de acopio durante las funciones del Festival Danzas Negras: Reflexiones Afroindígenas, con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Erick en junio pasado.

Del 22 al 31 de agosto, previo a las presentaciones del festival en espacios del Centro Cultural del Bosque (CCB) y del Jardín Escénico, se recibieron donativos de alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal cerrados, ropa en buen estado, cobijas, sábanas limpias, leche en polvo, entre otros insumos de primera necesidad.

Los centros de acopio estuvieron ubicados en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, que funcionó como punto fijo durante todo el periodo del festival, así como en el Laboratorio de Creación Escénica y en el Pabellón del Jardín Escénico, donde se recibieron donativos antes de las funciones. Todos estos espacios se encontraron en Paseo de la Reforma s/n, esquina con Avenida Chivatito, colonia Bosque de Chapultepec, Ciudad de México, con acceso por Metro y Metrobús Auditorio, Línea 7.

La Presidencia Municipal de Santiago Pinotepa Nacional fue responsable de coordinar el traslado de los víveres desde el Centro Cultural del Bosque hacia el municipio y de su posterior distribución en la Costa Chica.

Las actividades del Festival Danzas Negras: Reflexiones Afroindígenas que tuvieron centros de acopio fueron: Viernes 22 de agosto

● Réquiem para un Alcaraván (Oaxaca), dirección de Lukas Avedaño. A las 19 horas, Pabellón Escénico. Flores Blancas, de Artesa A.C. (CDMX/Guerrero), dirección de Paula Villaurrutia. A las 20 horas, Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Sábado 23 de agosto

● Juegos, sones y chilenas de Pinotepa Nacional (Oaxaca), delegación Pinotepa Nacional. A las 13 horas, Explanada Central del Jardín Escénico. Testigo de la historia, de Pasaporte Mexicano Laboratorio Escénico (CDMX), dirección de Juan Carlos «Xolo» Palma. A las 15 horas, Laboratorio de Creación Escénica. Al ritmo de Guerrero, de Break the folk (Guerrero), dirección de Víctor Sierra. A las 18 horas, Pabellón Escénico. Sones de Artesa, de El Ciruelo (Oaxaca), y Juegos, sones y chilenas de Pinotepa Nacional (Oaxaca). A las 19 horas, Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Domingo 24 de agosto

● Sones de Artesa, de El Ciruelo (Oaxaca). A las 13 horas, Explanada Central del Jardín Escénico. Vibración por simpatía – Un encuentro afroindio desde Nueva York, de Jarana Beat Ensamble (Nueva York/Veracruz), dirección de Argelia Arreola. A las 16 horas, Laboratorio de Creación Escénica. Raíz que no muere, de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBAL (CDMX/Guerrero/Oaxaca), dirección de Manuel Isaías Ángel Mariano. A las 17 horas, Pabellón Escénico. Construida en Ébano, de Jóvenes Zapateadores (Veracruz), dirección de Blanca Ramírez y Ernesto Luna. A las 18 horas, Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Con esta iniciativa, el INBAL y la Coordinación Nacional de Danza expresaron su solidaridad con las comunidades afectadas y reafirmaron el compromiso del Instituto con la cultura.

www.jcjadmonygestion.com

Lunes 25 de agosto de 2025

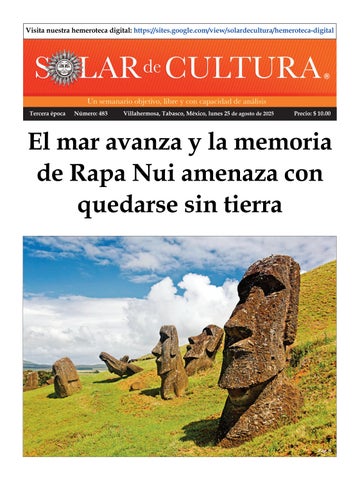

● Un estudio de la Uiversidad de Hawái en Mānoa alerta que para 2080 las olas podrían inundar estacionalmente Ahu Tongariki y poner en riesgo hasta 51 bienes culturales de la isla.

Hanga Roa, Rapa Nui, Chile.— Rapa Nui, famosa por sus colosales moáis y su paisaje milenario, enfrenta una amenaza que va más allá de la erosión: la memoria esculpida en piedra podría verse acotada por el incremento del nivel del mar. Un estudio publicado en el Journal of Cultural Heritage, realizado por investigadores de la Universidad de Hawái en Mānoa, pronostica que para el año 2080 las olas podrían alcanzar de manera estacional la plataforma ceremonial Ahu Tongariki, parte del Parque Nacional Rapa Nui, declarado patrimonio mundial por la UNESCO Según el equipo científico, la amenaza no es exclusiva de este icónico sitio. En total, hasta 51 activos culturales repartidos por la isla estarían en la mira de futuras inundaciones costeras. Si las proyecciones se cumplen, los moáis podrían quedar atrapados entre el oleaje y el olvido.

la ubicación de los bienes culturales, con el apoyo de colaboradores locales. El resultado fue una identificación «precisa milimétrica» de las estructuras que podrían verse afectadas.

La terminalidad de los hallazgos fue contundente: el mar no tardará en reclamar lo que durante siglos se mantuvo en tierra. Ahu Tongariki, con sus quince moáis alineados como centinelas, podría convertirse en una península estacional, rodeada por el agua en ciertos meses del año. «Científicamente, los resultados no nos sorprendieron», reconoció Paoa. «Sabemos que el ascenso del mar es una amenaza directa para las costas del mundo. La verdadera incógnita no era si habría impacto, sino cuándo y con qué gravedad. Ahora sabemos que en menos de 60 años podríamos ver las olas besar los pies de los moáis».

Para Noah Paoa, autor principal del estudio y doctorando en Ciencias de la Tierra en la Escuela de Oceanografía y Tecnología de la Tierra de UH Mānoa, la investigación trasciende lo académico: «Esta investigación revela una amenaza crítica para la cultura viva y el sustento de Rapa Nui. Estos sitios son esenciales para reafirmar la identidad del pueblo y revitalizar sus tradiciones. Económicamente, sustentan el turismo, columna vertebral de la isla. No actuar frente a esta amenaza podría poner en riesgo incluso el estatus de Rapa Nui como patrimonio mundial».

El equipo empleó tecnología de punta para recrear digitalmente la costa de la isla. A partir de modelos computacionales avanzados, simularon el comportamiento del oleaje ante escenarios de aumento del nivel del mar y superpusieron estas proyecciones sobre mapas geoespaciales que indicaban

El Club Filatélico de Tabasco te invita a visitar su weblog: https://n9.cl/u5noy1

La preocupación del equipo no es exclusiva de Rapa Nui. Las islas del Pacífico, incluido Hawái, atraviesan desafíos similares. Chip Fletcher, coautor del estudio y decano de la escuela SOEST, subrayó la urgencia de proteger no solo la infraestructura, sino también los sitios sagrados. «Debemos documentar lo que es significativo para las comunidades y planear cómo preservarlo. De eso depende que nuestras culturas sigan vivas», afirmó.

El modelo aplicado en Rapa Nui podría convertirse en una hoja de ruta para otras regiones insulares. Según Paoa, el siguiente paso es ampliar el uso de estos datos para evaluar cómo afectará la subida del mar a los activos culturales de Hawái. En colaboración con líderes locales de Rapa Nui, también planean estudiar medidas de mitigación y adaptación que permitan salvaguardar su legado.

La investigación, señalan los autores, no sólo busca anticipar daños; pretende activar respuestas concretas para documentar, planificar y proteger aquello que da identidad a las comunidades. En palabras de Fletcher, «la preservación cultural depende de reconocer lo significativo y actuar con base en ello».

Jaque Editor es una empresa dedicada al diseño, registro, publicación y comercialización de todo tipo de libros. Estamos a tus órdenes. Contáctanos a: https://sites.google.com/view/jaqueeditor/inicio https://www.jaqueeditor.com/ E-mail: jaqueeditor@gmail.com

Ciudad de Guatemala.— La investigadora y escritora tlaxcalteca Citlalli H. Xochitiotzin Ortega está preparando un libro que narra la historia y alcances de Tecuelhuetzin, una mujer indígena tlaxcalteca considerada fundadora del pueblo de Guatemala, en el marco del periodo de conquista de América tras la caída de Tenochtitlán en 1521. La obra propone reubicar en el eje central de la narrativa de la conquista a una figura femenina cuya trayectoria ha estado silenciada o si acaso minimizada por la tradición historiográfica, y ofrece una lectura que entrelaza la memoria regional con los procesos de colonización que afectaron a varias comunidades en Mesoamérica.

El trabajo se centra en María Luisa, como fue bautizada por los españoles, hija de Xicohténcatl. Junto con Pedro de Alvarado, mano derecha de Hernán Cortés, María Luisa y otros integrantes de la familia Xicohténcatl emprendieron un viaje hacia tierras guatemaltecas con el objetivo de la colonización de esa región. Xochitiotzin Ortega ha investigado la figura de María Luisa durante más de dos décadas, y señala que, aunque poco se ha hablado de ella en los libros de historia, su trayectoria merece un lugar central en el relato de la conquista. La investigación propone mirar más allá de las narrativas de los grandes caudillos para entender las alianzas, influencias y decisiones que permitieron la expansión europea en los territorios mesoamericanos y mesoamericanos-adjuntos, así como las respuestas y adaptaciones de los pueblos originarios ante ese choque.

La autora adelantó que los resultados de su investigación se verán plasmados en una publicación que contará con el apoyo de instituciones guatemaltecas y que podría presentarse a finales de este año, de forma tentativamente programada. Este proyecto editorial busca no solo visibilizar el papel activo de los tlaxcaltecas como estrategas en el proceso de conquista, sino también resaltar la participación de una mujer en ese momento histórico. Además, la obra se propone aportar herramientas para entender la movilidad forzada de pueblos aliados y las rutas de colonización que se extendieron por diferentes geografías, con especial énfasis en las transformaciones culturales, religiosas y administrativas que derivaron de ese encuentro violento entre pueblos y protagonistas.

Citlalli Xochitiotzin ha visitado Guatemala en 2023, invitada por el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guatemala, donde impartió una conferencia sobre sus hallazgos sobre María Luisa Xicohténcatl. En 2024 regresó para una nueva visita, esta vez invitada por la Asociación de Guías de Turistas de Guatemala, lo que le permitió recorrer el camino seguido por los tlaxcaltecas durante su encomienda de colonización. En estas visitas, la investigadora ha dialogado con historiadores, especialistas en etnohistoria y comunidades locales, y ha utilizado rutas, archivos y vestigios culturales para trazar un mapa más completo de las relaciones entre Tlaxcala, los colonizadores castellanos y los pueblos de Guatemala en aquella fase temprana de la colonia.

La investigadora subraya que su proyecto no es solo un ejercicio de visibilización de los tlaxcaltecas como actores estratégicos, sino también de reconocer y dar voz a una mujer cuya presencia ha sido históricamente invi-

sibilizada. Con estos avances, Xochitiotzin Ortega busca aportar a la recuperación de la memoria histórica y ampliar la mirada sobre la participación femenina en la conquista y la construcción de identidades regionales. En su apuesta metodológica, la autora combina enfoques de historia de género, memoria histórica y herramientas de investigación intercultural, recurriendo a archivos españoles y tlaxcaltecas, códices, crónicas, testimonios orales y documentos diplomáticos para sostener las hipótesis que propone. En otro plano de la memoria histórica local, la noticia de este año indica que Tecuelhuetzin Xicohténcatl será honrada en el muro de honor del Congreso local, como reconocimiento a la visión estratégica que le permitió comandar ejércitos y consolidar la identidad tlaxcalteca. Este gesto refuerza la importancia de las investigaciones que buscan traer al presente figuras históricas relevantes que han sido históricamente invisibilizadas, especialmente las mujeres, y sienta el marco para la publicación de la obra de Xochitiotzin Ortega. Con la publicación en marcha, la investigación de Citlalli H. Xochitiotzin Ortega pretende contribuir a la recuperación de la memoria histórica al dar visibilidad a Tecuelhuetzin, una mujer tlaxcalteca que participó activamente en la conquista de Guatemala. Su trabajo no solo destaca el papel de los tlaxcaltecas en ese proceso, sino que también resalta la presencia de una figura femenina que hasta ahora no había recibido el reconocimiento merecido. La obra propone, en su conjunto, un diálogo entre distintas memorias que permita entender mejor la complejidad de los procesos de conquista y consolidación de identidades compartidas en el siglo XVI.

Es una empresa que abarca el mercado administrativo de propiedades, considerando el potencial de crecimiento y rentabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Lunes 25 de agosto de 2025

Madrid, España.— En el oeste más cercano al Mediterráneo, más allá de las columnas de Hércules, se escondía Tartessos, una civilización de la que los antiguos griegos y otros observadores dejaron constancia incluso cuando su emblemática grandeza parecía desvanecerse en leyenda. El relato de Tartessos es, a la vez, un viaje entre relatos bíblicos, hallazgos arqueológicos y controversias contemporáneas que cuestionan la propia identidad de una cultura que, según las fuentes, floreció entre el 1000 y el 500 a.C. y dejó tras de sí un legado que aún hoy inquieta a juristas, historiadores y arqueólogos.

Contexto: de Tarsis a Tartessos La primera mención documentada de Tarsis aparece en la Biblia hebrea, en el siglo X a. C., cuando las naves salomónicas llegaban cada tres años cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavones desde un lugar lejano. Los estudiosos han vinculado entonces esa referencia con Tartessos, el reino situado en la desembocadura del Guadalquivir, que habría generado una red comercial de gran alcance y que, según la tradición, habría contado con un monarca legendario como Argantonio. Con el paso de los siglos, Tartessos se convirtió en un símbolo de riqueza mineral y de sofisticación metalúrgica, alimentando una curiosidad que no ha dejado de buscar respuestas.

El Carambolo: el hallazgo que convirtió la Tartessos en realidad La investigación arqueológica moderna tardó en despegar, pero a mediados del siglo XX se produjeron hitos decisivos. En 1958, una cuadrilla de obreros en Camas, a poca distancia de Sevilla, halló un tesoro de oro que ofreció una prueba contundente de una Tartessos tangible. Las piezas —dieciséis placas, dos brazaletes, dos pectorales y un collar—, todas en oro macizo y con un peso cercano a los tres kilos, fueron interpretadas por el arqueólogo Juan de Mata Carriazo como un hallazgo digno de Argantonio. El tesoro de El Carambolo, como se conoció, convirtió ese cerro de la localidad en la imagen central de la Tartessos histórica y le dio a Carriazo el papel de padrino de su redescubrimiento.

La cartografía de Tartessos: un orbitar de yacimientos La evidencia arqueológica ha permitido trazar un mapa de Tartessos que, lejos de limitarse a un único punto, se extiende a lo largo de la mitad sur de la península. Entre los yacimientos asociados figuran La Joya y el Cabezo de San Pedro (Huelva); El Gandul y Carmona (Sevilla); La Colina de los Quemados (Córdoba); Medellín y Cancho Roano (Badajoz); y, más allá, en Portugal, Alcácer do Sal. En la península se ha propuesto también incluir Mesas de Asta (antigua Asta Regia). Este mosaico sugiere una red compleja y diversa, con una posible organización política que habría sido distinta a Roma más tarde.

La cuestión fenicia: ¿mito, mezcla o innovación? Desde el siglo VIII a.C., las rutas comerciales fenicias dejaron su huella en el sur peninsular, intensificando el contacto entre Tartessos y un mundo semita que aportabaIdea de una influencia mutua. Tradicionalmente, se ha sostenido que Tartessos y Fenicia mantuvieron relaciones estrechas pero relativamente independientes: el núcleo tartésico se ubicaba lejos de la costa, mientras que el litoral quedaba más marcado por las ocupaciones fenicias. Sin embargo, en años recientes algunas líneas de investigación han propuesto una lectura alternativa: una fusión cultural tan entrelazada que, en el plano arqueológico, resulta difícil distinguir lo tartésico de lo fenicio.

La controversia alcanzó un punto de inflexión con los arqueólogos Álvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez Azogue, que entre 2002 y 2005 revisaron El Carambolo y sostuvieron que no sería un asentamiento indígena, sino un santuario fenicio dedicado a la diosa Astarté, con un esplendor que habría llegado al siglo VII a.C. y que se abandonó en el siglo siguiente. Según este planteamiento, la evidencia “tartesia” en piezas como el tesoro del Carambolo podría

entenderse como expresión de una presencia semita que se asentó en Cádiz y extendió su influencia hacia el interior y la costa.

Para estos investigadores, la influencia fenicia habría llegado incluso a Extremadura y la llamada “marca” tartesa de objetos podría ser el resultado de un mestizaje cultural. La exposición de las piezas del Carambolo en Sevilla desde 2011 estuvo marcada por este debate: la etiquetas de origen fenicio han convivido con la lectura de rasgos tartesios en altares y motivos decorativos, como el altar con forma de piel de toro presente en el epicentro del santuario, un rasgo que, según sus defensores, no tendría parangón en santuarios fenicios.

Entre la Atlántida y la Atlántica El interés por Tartessos se vio alimentado, a veces de forma fantasiosa, por las conversaciones entre la realidad arqueológica y la mitología. Platón, en Timeo, vinculó la Atlántida con una gran isla rica en recursos mineros y fauna, y varios estudiosos modernos llegaron a identificar aquella tierra de riqueza con Tartessos. Más allá de las teorías paradigmáticas, la conexión Atlántida-Tartessos permanece hoy como una hipótesis especulativa que, si bien ha capturado la imaginación popular, no ha logrado resultados concluyentes.

Contribuciones y eclipses: la historia de la arqueología tartésia La labor de los pioneros de la arqueología en Tartessos se asoma a S. XIX, cuando George Bonsor, fascinado por Andalucía, inició excavaciones que dieron a conocer cerámica y enterramientos tartésicos en necrópolis sevillanas. Le siguió Adolf Schulten, que intentó localizar Tartessos en las Marismas de Doñana y que, pese a no hallar la ciudad, dejó una obra clave que consolidó la idea de Tartessos como un mosaico cultural y arqueológico. Su estudio de 1924 consolidó el marco de investigación para décadas posteriores.

En años recientes, la discusión sobre la identidad tartesia ha sido objeto de debates científicos y exhibiciones museísticas, que han puesto en relieve tanto menciones de origen como dudas sobre la existencia de una cultura autónoma allende a la mitología clásica. Las posturas recientes muestran dos polos: quienes sostienen que Tartessos fue una civilización diferenciada con rasgos propios, y quienes la entienden como un sujeto de interpretación fenicia o mestizado.

Qué sabemos y qué no Sobre Tartessos, la evidencia parece apuntar a una red compleja y, en cierto sentido, heterogénea de influencias. Las huellas de oro y plata, de una metalurgia de alto nivel y de una economía que parece conectada con rutas comerciales del Mediterráneo, sugieren una civilización capaz de sostener prosperidad y prestigio. Pero el alcance exacto de su autonomía política, la medida de su influencia en el interior peninsular y la naturaleza de su relación con el mundo fenicio siguen siendo objetos de debate entre los especialistas.

El toro como símbolo y la memoria de Argantonio Entre las imágenes que persisten, el toro aparece como un símbolo emblemático de Tartessos, ligado al mito de Hércules y a la narrativa de un pueblo que forjó su identidad a través de la fuerza de su rebaño y de su metalurgia. Este motivo, presente en hallazgos y leyendas, funciona como un hilo conductor que une pasado y presente en la imaginación de quienes estudian Tartessos.

Hoy, la historiografía de Tartessos se halla en una fase de consolidación y revisión: la ciencia, cada vez más rica en métodos y hallazgos, continúa desenterrando piezas de un rompecabezas que no ha logrado encajar en una única imagen. Tartessos, la ciudad ibérica que comerciaba con oro y plata, sigue siendo, en gran medida, una historia en construcción: un antes y un después que, más allá de la precisa localización de sus templos y talleres, nos recuerda que las civilizaciones antiguas se definen tanto por sus riquezas como por su capacidad de dialogar con el mundo.

Lunes 25 de agosto de 2025

Panamá, Panamá.— El 22 de agosto se celebró el Día Mundial del Folclore, una fecha dedicada a honrar las expresiones culturales que dan forma a la identidad de los pueblos. Panamá, con su riqueza de costumbres, mezcla de herencias y diversidad regional, mantiene vivo un legado que trasciende generaciones. En ese marco, estas cinco expresiones culturales panameñas destacan como pilares de la memoria y la creatividad popular.

Los trajes típicos La pollera es, sin lugar a dudas, la prenda más reconocida del folclore panameño y una de las más bellas del mundo. Su confección puede tomar años y requiere una habilidad artesanal excepcional: se elaboran a mano con bordados minuciosos, encajes y tembleques que completan el atuendo. Para los hombres, el montuno o la camisilla blanca con sombrero pintao son piezas representativas de la identidad nacional. No solo se exhiben en fiestas patronales y desfiles folclóricos, sino que se transmiten como un legado cultural de generación en generación, compartiendo historias de las regiones donde nacen y reviven cada vez que se visten.

Los bailes tradicionales Los bailes panameños son una de las expresiones más dinámicas del folclore, donde la música, el movimiento y el simbolismo se entrelazan. Entre los más representativos está el tamborito, que encarna la alegría y la identidad de las comunidades rurales y de las fiestas patronales. Su ejecución combina canto, percusión y pasos de zapateo que se sincronizan con los ritmos de los tambores, creando una atmósfera de celebración colectiva. Otro baile destacado es el punto, que exige coordinación y destreza en el zapateo, acompañado de guitarras, flautas y tambores, y que invita a improvisar en clave de tradición y fiesta. Por último, el congo resalta la influencia africana en la cultura panameña, con pasos y cantos que narran historias históricas y transmiten valores de comunidad y resistencia frente a la adversidad.

Los festivales En Panamá, los festivales representan una de las formas más coloridas y vivas del folclore. Cada región celebra sus festividades locales que fusionan música, danza, gastronomía y tradiciones religiosas o comunitarias. Las fiestas patronales rinden homenaje a los santos de cada loca-

lidad y constituyen oportunidades para que los pueblos muestren su identidad cultural a través de comparsas, bailes y trajes tradicionales. Además, festivales como el Manito de Ocú o el de la Mejorana permiten conservar expresiones ancestrales propias de las comarcas y los pueblos rurales, manteniendo viva una memoria que se comparte entre generaciones y se transmite a visitantes y aprendices.

Las leyendas Las leyendas panameñas son relatos transmitidos de generación en generación que reflejan creencias populares, historia y identidad de distintas regiones. Estas narraciones entrelazan elementos fantásticos, morales y aspectos de la vida cotidiana, sirviendo como herramientas para enseñar valores y explicar fenómenos naturales o hechos históricos. Entre las más conocidas se encuentran la Tulivieja, la niña encantada del salto del pilón y la india dormida, cada una con versiones locales que varían según la comunidad. Estas historias no solo entretienen; también funcionan como puentes para entender el pasado y las leccio-

nes que las comunidades desean preservar. La continuidad de un patrimonio vivo Más allá de las cinco expresiones, el folclore panameño es un patrimonio vivo que se actualiza en aulas, plazas y escenarios culturales. Se transmite en la memoria de abuelas y abuelos, se aprende en escuelas y talleres, y encuentra nuevas formas de expresión en la música contemporánea que conserva las raíces. En un país de diversidad tan marcada, preservar estas tradiciones es también proteger la identidad compartida, cuidando que las próximas generaciones conozcan su pasado para construir un futuro con raíces firmes.

El Día Mundial del Folclore invita a mirar hacia dentro y hacia fuera: hacia la riqueza de nuestras tradiciones y hacia la forma en que estas expresiones resisten, se reinterpretan y se comunican al mundo. En cada pollera bordada, en cada zapateo, en cada leyenda transmitida, Panamá celebra su legado y recuerda que el folclore es, ante todo, comunidad en movimiento.

La casa editorial Jaqueeditor ha seleccionado la obra titulada Un viaje a Rapa Nui, el ombligo del mundo como el libro de la semana. Este texto, escrito por Julio César Javier Quero y prologado por el investigador chileno Osvaldo F. Donoso, presenta un desafío significativo, ya que el autor narra su travesía por la isla de Pascua (Rapa Nui) y por la región central de Chile a principios del invierno de 1985. El prologuista menciona que la lectura de esta obra lo llevó a reflexionar sobre Policarpo Toro Hurtado, oficial de la Marina de Chile, y su incansable esfuerzo por persuadir a las autoridades chilenas de la época, en 1888, para que tomaran posesión de aquel territorio con el propósito de asistir a los habitantes abandonados de esas tierras, que se encuentran literalmente en medio del océano. Su notable calidad humana y su vocación benefactora marcaron una diferencia con respecto a otros intentos de conquista, logrando establecer un acuerdo con el líder local que permitió la incorporación de dicho territorio insular a la administración de Chile. Casi sesenta años después, su compatriota, el presidente de Chile, don Gabriel González Videla, consolidó esa inclusión territorial al establecer una ruta aérea entre la isla y el continente, utilizando el hidroavión Manutara (pájaro simbólico de Rapa Nui) en un vuelo de dieciséis horas que partió desde La Serena, nuestra ciudad natal. Este libro está disponible para su compra en el siguiente enlace: https://n9.cl/4cf67.

Lunes 25 de agosto de 2025

Mavel Ponce de León Hernández

Corresponsal del semanario

Solar de Cultura en Cuba

«Déjame que te cuente limeño... Del puente a la alameda...» «La flor de la canela» vals icónico de la compositora e intérprete más universal del Perú que con sus letras y voz le diera la vuelta al mundo.

Chabuca Granda (María Isabel Granda Larco) nació el 3 de septiembre de 1920 en Las Cotabambas Aurarias, asiento minero ubicado en el distrito de Progreso, en la provincia de Grau, en el departamento de Apurímac. Su padre fue Eduardo Granda y San Bartolomé, quien era ingeniero de minas, y su madre, Isabel Susana Larco Ferrari de Granda.

Musicalmente, recorre diversos ritmos costeños como el vals, el tondero, la marinera limeña, el landó y el festejo. A lo largo de su trayectoria alternó con reconocidos músicos como Óscar Avilés, Rafael Amaranto, Álvaro Lagos, Lucho González, Jaime Delgado Aparicio, Carlos «Caitro» Soto, Eusebio «Pititi» Sirio, Félix Casaverde y el gran arreglista Catalán Ricardo Miralles.

A La Habana, Ciudad Maravilla del Mundo, llegará otra de sus obras de gran relieve y belleza, Misa Criolla», en el concierto previsto para el próximo treinta de agosto con la dirección artística del maestro cubano Helson Hernández, en exclusiva al Solar Cultural afirma.

Su hija Teresa Fuller Granda, en Lima, Perú, en el año 2022, cuando la conocí, me entregó una canción escrita para Cuba que la estrené en

una gala por su centenario en la Basílica San Francisco de Asís. También me ofreció la «Misa Criolla» y pude estrenarla en 2023, en Cuba, auspiciada por la Embajada del Perú en Cuba.

«La misa criolla» tiene el formato habitual de estas formas musicales: cuatro voces, dos femeninos y masculinos; dos guitarras y un cajón peruano. Chabuca además de la misa en la música sacra, introdujo todos los ritmos autóctonos y criollos y afroperuano de su país que tanto defendió. La misa se interpretará de principio a fin en el concierto, acentuó el afamado director artístico.

En el concierto, el Coro de la Radio y la Televisión Cubana se presentará con la dirección de la maestra Liagne Reyna. Las voces solistas de Ernesto Roel, Jesús Navaz, Camila Navarro y Karen Cruz, se integran para gran belleza interpretativa.

La interpretación instrumental será por la guitarrista, concertista y arreglista Mabel González, junto al joven guitarrista Kenay Pozo, en la percusión Ramón Luján, un experto en tópicos del folclor de la región.

Los públicos capitalinos y visitantes en La Habana, tendrán, a las cinco de la tarde, la gran oportunidad estética de apreciar a la gran Chabuca Granda desde una de sus extraordinarias composiciones en Misa Criolla, en la Parroquia Nuestra Señora de la Caridad. Con un acceso gratuito a la presentación.

Santo Domingo, República Dominaca.— El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, anunció una serie de intervenciones a nivel nacional orientadas a la recuperación y mejora de espacios patrimoniales, con el objetivo de preservar y promover el desarrollo de la cultura dominicana.

Entre las acciones previstas figuran la reconstrucción de la cubierta de la Casa de Calderas del ingenio Boca de Nigua, en San Cristóbal; el remozamiento del Centro Nacional de Artesanía (Cenadarte) en el Ensanche La Fe; y la rehabilitación de los exteriores del Centro Cultural Narciso González, ubicado en el sector Villa Juana. Además, se contempla la preparación y acondicionamiento de la Plaza de la Cultura para la realización de la Feria Internacional del Libro 2025.

En el caso de Boca de Nigua, el proyecto prevé la remoción de la cubierta actual, instalada en la década de 1970, debido al deterioro de sus ele-

mentos, para posteriormente reproducir e instalar una nueva cubierta que preserve la integridad del monumento.

Estas intervenciones se enmarcan en un proyecto integral de escaneo y modelado en 3D orientado a fortalecer la candidatura del sitio ante la UNESCO. Los hallazgos de este estudio fueron presentados por el Ministerio de Cultura en coordinación con la Alcaldía de San Gregorio de Nigua.

La acción pública se sustenta en la Ley Núm. 318, del 14 de junio de 1968, que creó la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental como órgano responsable de identificar, conservar, restaurar y proteger los monumentos nacionales, así como de velar por la adecuada intervención y uso de los bienes inmuebles declarados patrimoniales.

Entre las etapas previstas, también se avanza con la primera fase del remozamiento del CENADARTE y, en el Centro Cultural Narciso González, se aplicará pintura en muros y herrería de los exteriores.