Revista

“CONSTRUYENDO

UNA NUEVA GENERACIÓN EN LA SALUD”

Claudia J. Garzón C.

Directora

Comunicadora Social

Diseño y Diagramación

CJG PRODUCCIONES

EDITORIAL

Informes y Ventas

Wsp +57 314 4292127

COLOMBIA

CEL. WSP +34 614149716

ESPAÑA

saludhospitalariarevista@gmail.com

SALUD HOSPITALARIA, no se responsabiliza por las ofertas hechas por los anunciantes de esta revista.

Tampoco es responsable del criterio que en sus articulos sostienen los autores ni material publicado por ellos.

Somos un medio de comunicación y la idoneidad y ética de los profesionales le compete fiscalizarla a los entes legales y al gremio correspondiente.

El concepto de hospitales ha evolucionado significativamente con el paso de los años. De ser solo lugares para el tratamiento de enfermedades, los hospitales se están transformando en verdaderos centros de innovación en salud, enfocados en el futuro, donde la tecnología y nuevos métodos son aplicados para mejorar la calidad de la atención al paciente y optimizar los procesos internos.

En la edición No. 17 de SALUD HOSPITALARIA, hablaremos del XIV CONGRESO COLOMBIANO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA, donde se reunirán los mejores expertos y expositores de talla mundial, brindando sus conocimientos especializados y las últimas tendencias en el campo hospitalario.

Los hospitales del futuro. no solo incluye la atención médica, sino también la forma en que los pacientes interactúan con el sistema de salud y acceden a sus servicios.

Los hospitales se han convertido en centros neurálgicos de innovación en el sector salud. Al fomentar la incorporación de tecnología avanzada, la colaboración multidisciplinaria y el desarrollo de nuevos tratamientos. También están desempeñando un rol crucial en la mejora continua de la salud de la población, donde los pacientes ya no son receptores de atención médica, sino participantes activos en un sistema de salud en constante evolución y adaptación a las necesidades del siglo XXI.

CONTENIDO

6-9. QUE ES LA FIEBRE AMARILLA Y CUAL ES SU SINTOMATOLOGÍA?

12-13 EL CUERPO HABLA: DE LA HISTERIA FEMENINA AL BURNOUT MODERNO.

16-17. ENFOQUE INTEGRAL DE LA PLANIFICACIÓN HOSPITALARIA.

20-21. XIV CONGRESO COLOMBIANO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA.

24-25. GAMMACÁMARA SPECT/CT, TECNOLOGÍA DE PUNTA EN LA CLÍNICA IMBANACO GRUPO QUIRÓNSALUD.

DR. J. ERIC IBARGUEN CASSANO

MD. INTERNISTA / INTENSIVISTA

MASTER EN OBESIDAD Y COMPLICACIONES CARDIOMETABOLICAS

DOCENTE UNIVERSITARIO USC

La fiebre amarilla es una enfermedad viral, con dos escenarios de transmisión: un ciclo urbano o rural de circu-

lación domiciliada, con la especie Aedes aegypti como principal vector y con una transmisión hombre-mosquito-hombre; y un ciclo selvático, donde el hombre es un hospedero accidental en el curso de epizootias y cuyos principales vectores son mosquitos de los géneros Haemogogus y Sabethes.

La principal estrategia de prevención y control es la vacunación, la cual tiene una efectividad mayor del 95 %.

La fiebre amarilla tiene variedad clínica, desde formas asintomáticas o leves, hasta otras caracterizadas por un compromiso hepato-renal con ictericia, hemorragia, albuminuria y a veces oliguria o anuria; con una letalidad que oscila entre 5-10 % y en los casos graves entre el 40-60 %.

EPIDEMIOLOGIA:

Ante la presencia de casos la OPS ha generado diferentes alertas y actualizaciones. En 2021, Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela confirmaron casos. En 2022 y 2023, la OPS emitió dos alertas por casos confirmados en Bolivia, Brasil y Perú. En 2024 realizó actualización por casos confirmados, que corresponden a adultos jóvenes de 18 a 82 años, expuestos a áreas boscosas por actividad laboral, agrícola, extracción de árboles, campamentos de madera o de ocio, sin antecedente

QUE ES LA FIEBRE AMARILLA

CUAL ES LA SINTOMATOLOGÍA?

vacunación o desconocido y en su mayoría fallecidos.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN COLOMBIA

En Colombia, los últimos casos urbanos de fiebre amarilla se presentaron en Socorro (Santander) en 1942, con 150 personas afectadas. Durante el periodo de 2000 a 2015, los departamentos con más casos fueron Norte de Santander, Magdalena, Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vichada, Casanare y Santander.

Entre 2021 y 2023 se confirmaron dos casos por transmisión selvática de procedencia Leticia-Amazonas y 88 casos probables fueron investigados. En 2023 se confirmaron dos (2) casos de fiebre amarilla, jóvenes sin antecedente vacunal o desconocido y con desplazamientos a zonas boscosas de riesgo (14). A marzo del 2024, se confirmaron cuarto (4) casos masculinos de fiebre amarilla, condición final muerto, procedentes de zonas rurales dispersas, sin antecedente vacunal

para fiebre amarilla, del Valle de Guamuez, Villagarzón y Orito. Posteriormente, fue reportado un caso procedente del municipio de San Miguel.

DEFINICION :

La fiebre amarilla es una enfermedad viral, infecciosa y de inicio súbito, su gravedad varia de una infección subclínica o de sintomatología leve, detectable únicamente con pruebas de laboratorio por la inespecificidad de los síntomas, hasta una enfermedad grave ictérico-hemorrágica, que compromete diferentes órganos y lleva a la muerte en periodos cortos.

Es un desafío para su manejo, por el comportamiento clínico del virus, pues no todos los pacientes que se infectan desarrollan síntomas graves a ser identificados por los médicos. El periodo de incubación oscila entre tres y seis días, pero hay evidencia de un máximo de 15 días. La enfermedad presenta tres fases clínicas, que algunas veces son indiferenciadas, lo que hace que los brotes progresen y no se den las medidas oportunas y suficientes en salud pública.

1. La fase inicial es la infección, con duración promedio de tres días, con síntomas inespecíficos como fiebre alta, escalofríos, vómito, cefalea, inapetencia y malestar general; luego de dos a tres días inicia la fase de remisión, con una duración de 12 a 24 horas y el paciente refiere mejoría transitoria, lo que confunde a los médicos, quienes pierden el interés por su diagnóstico.

2. La fase de intoxicación es la final, en el 15 % de los infectados, los síntomas son específicos y graves, con recrudescencia de la fiebre, aumento de la cefalea y la mialgia, aparece un signo típico de la enfermedad que es la ictericia, puede haber sangrado, disfunción renal con oliguria,

frecuentemente se observa signo de Faget, que es una disociación entre el pulso y la temperatura. Las complicaciones como disfunción cardiovascular y deterioro neurológico con convulsiones pueden desencadenar una falla multiorgánica que causa de muerte.

La vacuna contra la fiebre amarilla se incluyó en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en 1998 para los niños mayores de 1 año residentes en zonas de riesgo. En 2003 se determinó que debía ser obligatoria para los menores en zonas urbanas. En zonas endémicas se debe aplicar la vacuna a todas las personas entre 1 y 59 años. Desde el 2017, el esquema de vacunación cambió a una dosis a los 18 meses de edad.

SIGNOS Y SINTOMAS

Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero cuando estos ocurren, los más comunes son fiebre, dolor muscular con prominente dolor de espalda, dolor de cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días. Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes entra en una segunda fase más tóxica dentro de las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales La fiebre alta regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones.

En esta fase, es probable que las personas desarrollen ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos, de ahí el nombre “fiebre amarilla”), orina oscura y dolor abdominal con vómitos. Puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojos o estómago. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días.

DIAGNOSTICO

La confirmación de la fiebre amarilla requiere pruebas de laboratorio y es difícil de diagnosticar (especialmente en las primeras etapas) porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades comunes como malaria, dengue, leptospirosis y el virus del Zika, así como con envenenamiento. Las pruebas moleculares (RTPCR) realizadas en muestras de sangre pueden confirmar o descartar un diagnóstico sospechoso de fiebre amarilla en

los primeros 10 días de la enfermedad. Otras pruebas de sangre (serología) pueden detectar anticuerpos producidos en respuesta a la fiebre amarilla, lo que sugiere que la persona ha sido infectada o vacunada recientemente. En casos fatales, el virus también puede detectarse en el hígado y otros tejidos.

TRANSMISION

El virus de la fiebre amarilla se transmite por mosquitos infectados. Las diferentes especies de mosquitos viven en diferentes hábitats. Algunos se reproducen alrededor de las casas (domésticos), otros en la selva (silvestres) y algunos en ambos hábitats (semi-domésticos).

Hay 3 tipos de ciclos de transmisión:

FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA (O DE LA SELVA): En las selvas tropicales, los monos, que son el principal reservorio del virus de la fiebre amarilla, son picados por mosquitos silvestres de las especies Haemagogus y Sabethes, que transmiten el virus a otros monos. Ocasionalmente, los humanos que trabajan o viajan en el bosque son picados por mosquitos infectados y desarrollan fiebre amarilla. La transmisión de monos a humanos a través del mismo tipo de mosquitos también puede ocurrir en áreas periurbanas. En los últimos años, este ha sido el principal modo de transmisión en las Américas.

FIEBRE AMARILLA INTERMEDIA: En este tipo de transmisión, los mosquitos semidomésticos (aquellos que se reproducen tanto en la naturaleza como alrededor de las casas) infectan tanto a monos como a personas. El aumento del contacto entre personas y mosquitos infectados lleva a una mayor transmisión y muchas aldeas separadas en un área pueden desarrollar brotes al mismo tiempo. Este es el tipo de brote más común en África y no se ha descrito en las Américas.

FIEBRE AMARILLA URBANA: Las grandes epidemias ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de mosquitos Aedes aegypti y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación o exposición previa a la fiebre amarilla. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de persona a persona. No se han reportado brotes recientes de fiebre amarilla urbana en las Américas.

TRATAMIENTO

Un buen tratamiento de apoyo temprano en hospitales mejora las tasas de supervivencia. Actualmente no existe un medicamento antiviral específico para la fiebre amarilla, pero la atención específica para tratar la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal, y la fiebre mejora los resultados. Las infecciones bacterianas asociadas pueden tratarse con antibióticos.

En 1903, una joven fue llevada por su madre a una consulta médica en París. No podía caminar bien, su-

fría temblores y lloraba sin razón aparente. El diagnóstico fue claro: “histeria femenina”. El tratamiento, reposo, silencio y baños fríos. Nadie le preguntó cómo se sentía, qué había vivido o si dormía por las noches. Su cuerpo hablaba, pero nadie escuchaba.

Más de un siglo después, miles de personas —en su mayoría mujeres— siguen acudiendo a consultas médicas con dolores difusos, ansiedad, insomnio, cansancio crónico y una sensación de vacío inexplicable. En muchos casos, los análisis salen “perfectos”. Pero ellas no se sienten bien. Hoy, ese cuadro se llama estrés crónico, somatización o burnout.

Una historia que se repite con otros nombres

Durante siglos, la medicina ha intentado darle nombre a lo que no comprende. En el siglo XIX, el término “histeria” fue usado para etiquetar a mujeres con síntomas físicos sin causa orgánica aparente. Se les consideraba inestables, emotivas, incluso peligrosas para sí mismas. En realidad, muchas de esas mujeres vivían bajo opresión social, represión emocional y abuso psicológico o físico.

El cuerpo hacía lo que podía: gritaba. A su modo.

El cuerpo moderno también grita

Hoy vivimos en un mundo acelerado, híperconectado y saturado de exigencias. Traba-

El cuerpo habla: de la histeria femenina al burnout moderno

Una mirada histórica y social a cómo las emociones silenciadas enferman el cuerpo

jamos sin descanso, nos sobrecargamos emocionalmente y relegamos el cuidado personal al último lugar de la lista. La diferencia con el pasado es que ahora los síntomas tienen otro nombre: burnout, fatiga por compasión, síndrome post-pandemia, neuroinflamación por estrés crónico.

Un estudio reciente de la OMS advierte que la salud mental será la principal causa de discapacidad en el mundo en la próxima década. Y no hablamos solo de diagnósticos psiquiátricos: hablamos de gastritis sin causa, de piel que reacciona sin razón, de dolores menstruales extremos, de corazones acelerados y nudos en la garganta sin causa médica detectable.

Urge volver a escuchar el cuerpo (y la historia)

La medicina avanza, pero aún falta integrar la escucha emocional en la atención primaria. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es presencia de equilibrio, de descanso, de voz. Muchas personas no necesitan más exámenes, sino que alguien les pregunte: ¿Qué estás sintiendo?, ¿qué estás cargando sola desde hace tanto?

El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo dice.

Recomendaciones para sanar desde la escucha

Reconoce tu ritmo vital. No todo puede ir al mismo tiempo que el mundo.

Habla. Escribe. Expresa. El cuerpo grita lo que la voz calla.

Duerme. Respira. Camina. Lo básico es lo que más restaura.

Pide ayuda. Nadie sana solo.

Recuerda: lo que se somatiza no es ficción, es sabiduría biológica.

En conclusión

Hoy, cuando vemos cifras alarmantes de ansiedad, depresión y burnout, no podemos seguir ignorando lo que el cuerpo viene diciendo desde hace siglos: las emociones necesitan lugar en la consulta médica, en el trabajo, en la casa, en uno mismo.

Porque si no hablamos, el cuerpo lo hará.

Y no siempre de forma amable.

Enfoque integral de lahospitalariaplanificación

Cuando hablamos de enfoque integral podemos pensar en perspectivas que se integran y se consideran en una situación de

manera completa y efectiva. Desde esta perspectiva, la planificación hospitalaria con enfoque integral involucra más allá de factores sociales, económicos y ambientales, la definición de objetivos estratégicos, el desarrollo de planes de acción y la asignación eficiente de recursos para la atención de pacientes y la mejora continua del centro de salud. Implica un proceso complejo que requiere de la participación de un equipo profesional transdisciplinario: Ingenieros, Arquitectos, Técnicos, el profesional de salud, sociólogos y cada uno de ellos aportan Diseño, Planificación, gestión de equipos médicos, optimización de procesos, sostenibilidad y la consideración de diversos factores, como las necesidades de la comunidad, la evolución tecnológica y los cambios en los modelos de atención.

No se trata solo de diseñar edificios funcionales, se trata de crear espacios que promuevan la curación, el bienestar y la eficiencia, proceso que requiere un enfoque integral del ser humano, considerando tanto las necesidades médicas como las psicológicas y emocionales de pacientes, familiares y personal. Para este fin es importante evaluar las necesidades específicas del centro de salud, incluyendo el tipo de atención, el número de pacientes, los servicios ofrecidos y los recursos disponibles. Planificar los espacios de manera eficiente, optimizando los flujos de trabajo, la circulación de pacientes y el acceso a servicios.

Desde este ámbito, el proceso de planificación hospitalaria debe incluir un diagnóstico de necesidades basado en indicadores epidemiológicos y demográficos, como tasas de hospitalización, mortalidad, morbilidad, utilización de servicios y acceso a la atención médica Esta

información se utiliza para dimensionar la infraestructura, determinar el número y tipo de camas, especialidades médicas, recursos humanos y equipamiento necesarios.

Finalmente, el diseño debe ser flexible y permitiendo adaptarse a los cambios en los perfiles epidemiológicos y demográficos a lo largo del tiempo. Esto garantiza que el hospital pueda responder eficientemente a las demandas actuales y futuras de la población, optimizando la asignación de recursos y mejorando la calidad y equidad en la atención.

La epidemiología se encarga de estudiar la distribución y los determinantes de las enfermedades en poblaciones, lo que implica que, al diseñar un hospital, es crucial conocer el perfil epidemiológico de la zona donde se ubicará. La epidemiología es fundamental para entender las necesidades de salud de una población y, por lo tanto, para planificar y diseñar un hospital que pueda atender esas necesidades de manera efectiva. Cuando planificamos un centro de salud debemos tomar siempre en cuenta los beneficios para una comunidad que estos hospitales sean vivibles, equitativos, y viables. De allí que, un enfoque integral nos lleva a una mejor calidad del paciente, eficiencia operativa, el fortalecimiento del hospital con la comunidad y garantizar la sostenibilidad del hospital.

Una dimensión del enfoque integral lo es la colaboración entre arquitectos,

Reny Valdez Ingeniero Industrial

ingenieros y el profesional de salud, la cual es fundamental para la creación de un hospital. Cada uno de estos profesionales deben trabajar juntos desde las primeras etapas del diseño para asegurar que la distribución espacial, la infraestructura y el equipamiento se complementen y satisfagan las necesidades del hospital.

Un diseño debe considerar la opinión de médicos especialistas en gestión hospitalaria y planificación hospitalaria con visión sobre la organización de servicios y flujo de pacientes para que estos espacios resulten funcionales y amigables, y asi no afecte la calidad de la atención y por ende los procesos de adaptabilidad y recuperación de los mismos.

3. Un diseño centrado en el paciente y la comunidad:

El diseño del hospital debe priorizar el bienestar del paciente, creando espacios que promuevan la curación, el confort y la recuperación, hecho que implica considerar las necesidades emocionales y psicológicas, además de las médicas, y fortalecer la conexión entre el hospital y la comunidad a la que sirve.

4. Flexibilidad y adaptabilidad: Un diseño flexible y modular es de suma relevancia para asegurar que el hospital pueda adaptarse a los cambios demográficos, epidemiológicos. tecnológicos a lo largo del tiempo, garantizando su viabilidad, eficiencias futuras.

Por último, cuatro ejes o categorías resultan fundamentales a la hora de configurar una planificación hospitalaria integral:

1. Equipo multidisciplinario: integración de diversas perspectivas profesionales (arquitectura, ingeniería, medicina, psicología, sociología, etc.), asegurando que el diseño y la funcionalidad del hospital respondan a las necesidades médicas, psicológicas y sociales de pacientes, personal y comunidad.

2. Los datos epidemiológicos:

La planificación debe centrarse en un profundo análisis de datos epidemiológicos y demográficos para determinar las necesidades específicas de la población, dimensionar adecuadamente la infraestructura, los recursos humanos y el equipamiento, y asegurar la equidad y la eficiencia.

En resumen, el enfoque integral busca un hospital que sea eficiente, seguro, sostenible y que brinde una atención de alta calidad, adaptándose a las necesidades actuales y futuras de la comunidad. Un plan estratégico bien elaborado es fundamental para el éxito.

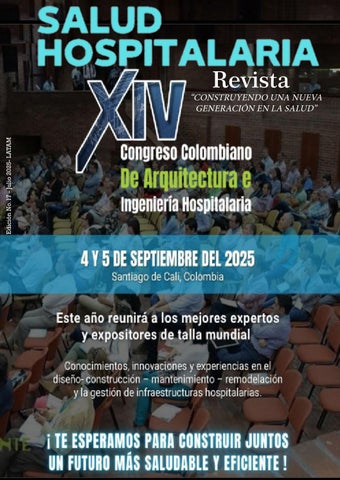

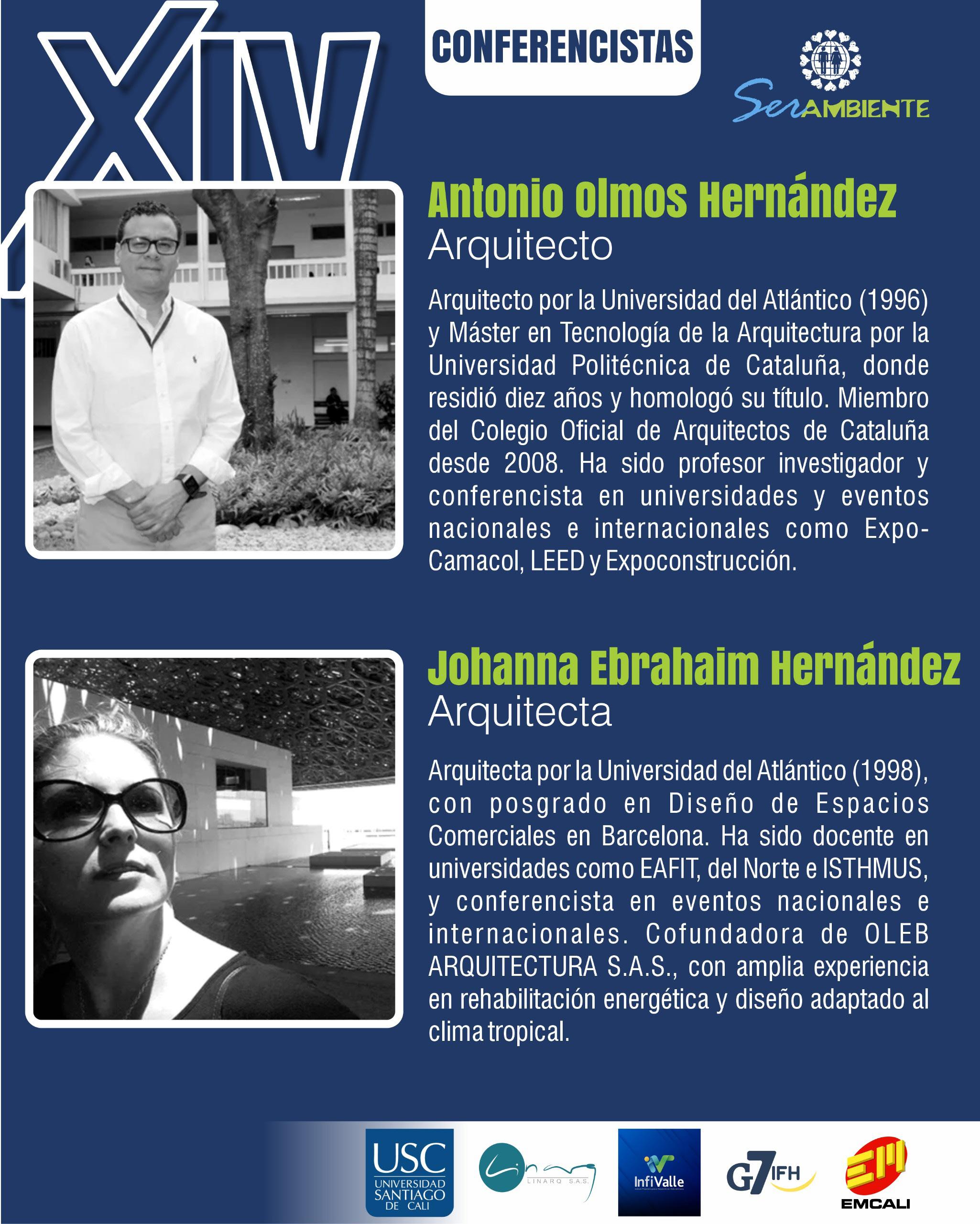

XIV CONGRESO

COLOMBIANO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

HOSPITALARIA

L¿Quiénes

somos?

a fundación SERAMBIENTE nació como una alternativa para lograr dar respuesta a necesidades de la sociedad en lo ambiental y el desarrollo social y humano.

Prestar apoyo a la comunidad, en especial a jóvenes en alto riesgo por el consumo de sustancias alucinógenas, embarazos no deseados y la violencia juvenil.

Ante la necesidad de aportar al país, se dio inicio al congreso colombiano de arquitectura e ingeniería Hospitalaria, luego de participar en un estudio sobre la infraestructura Hospitalaria en dónde se encontraron deficiencias principalmente en la red de salud pública.

Hoy el congreso colombiano de arquitectura e ingeniería Hospitalaria es un referente para américa latino, dado la temática que cada año se desarrolla, combinando experiencia, investigación y desarrollo tecnológico

El congreso reafirma además a Cali como la capital mundial de la salud.

En la Fundación para el Desarrollo Integral del Ser Humano y el Medio Ambiente - Serambiente creemos en la transformación social a través del respeto por la vida y la naturaleza.

Somos una entidad sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo integral del ser humano, al tiempo que fomenta una cultura de sostenibilidad y conciencia ambiental. Trabajamos con comunidades, instituciones y aliados para desarrollar proyectos que integren educación, inclusión social y protección del medio ambiente. Nuestra misión es sembrar valores, generar oportunidades y construir juntos un futuro más justo, solidario y verde

Misión

Contribuir al desarrollo sostenible a través de la promoción de la salud ambiental, la educación ambiental comunitaria y la implementación de proyectos sociales, científicos y tecnológicos que mejoren la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, fomentando la participación ciudadana, el cuidado del entorno y la responsabilidad ecológica.

Visión

Ser en 2030 una organización líder a nivel nacional en la transformación de territorios a través de la gestión ambiental, la innovación social y la articulación con instituciones públicas, privadas y comunitarias, posicionándonos como un referente en la construcción de una sociedad más equitativa, saludable y sostenible.

XIV CONGRESO COLOMBIANO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA

2025

Nos complace invitarlos cordialmente a participar en el XIV Congreso Colombiano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, un espacio único dedicado a la innovación, el intercambio de conocimientos y la construcción de saberes.

Este año, el congreso se enfoca en ser un Encuentro de Saberes, donde la experiencia de investigadores y profesionales destacados se fusiona con las ideas y propuestas que transforman la infraestructura hospitalaria en Colombia. Será una oportunidad invaluable para compartir conocimientos, fortalecer redes de colaboración y contribuir al desarrollo de soluciones que impacten positivamente la salud y el bienestar de nuestra comunidad.

El evento se realizará los días 4 y 5 de septiembre en la ciudad de Cali y contará con conferencias, talleres y espacios de diálogo enriquecedores.

¡No te pierdas la oportunidad de participar en el Congreso de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, organizado por la Fundación Serambiente! Este evento es único en su tipo, diseñado especialmente para ofrecerte conocimientos especializados y las últimas tendencias en el campo hospitalario. Además, queremos aclarar que este congreso no tiene convenio con otras asociaciones, garantizando una experiencia exclusiva y enfocada en la calidad y la innovación. ¡Asegura tu lugar y sé parte de esta experiencia única!

¡Los esperamos para construir juntos un futuro más saludable y eficiente en la arquitectura e ingeniería hospitalaria!

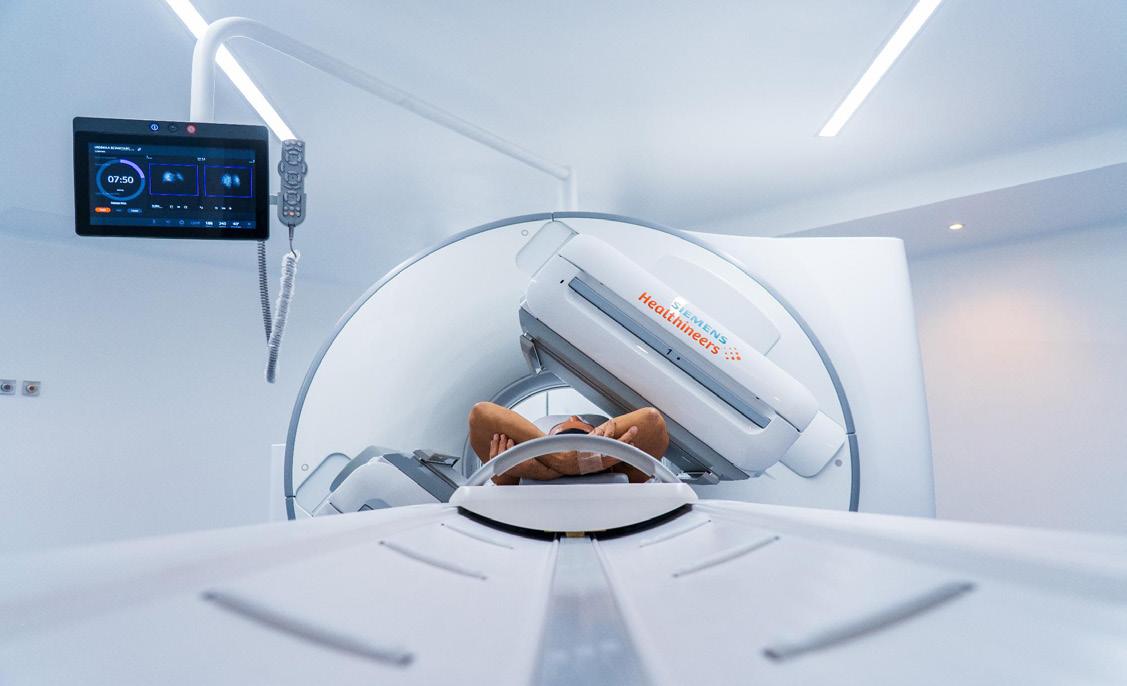

Gammacámara SPECT/CT,

tecnología de punta en la Clínica Imbanaco

Grupo QuirónSalud

Preservar la salud y la vida de los pacientes es la razón de ser de la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud. La excelencia, la experticia de sus especialistas y profesionales de la salud, la atención humanizada y el uso de tecnología de vanguardia, la posiciona como una Institución líder en la región.

Precisamente, para brindar una atención acorde a sus pacientes, continuamente modernizan con equipos de última tecnología, como la Gammacámara SPECT/CT, un equipo que llegó a la Clínica para brindar mayor precisión diagnóstica a sus pacientes.

La Gammacámara SPECT/CT integra la imagen tomográfica funcional y anatómica en un solo examen, lo que reduce la necesidad de realizar pruebas complementarias al paciente, agiliza el diagnóstico y disminuye el tiempo para definir su tratamiento.

Para los especialistas quirúrgicos, la Gammacámara SPECT/CT permite localizar de forma óptima algunas lesiones, lo que facilita la planeación y aumenta la precisión en la cirugía, disminuyendo riesgo de complicaciones.

Esta nueva tecnología, que llega a la Unidad de Medicina Nuclear de la Clínica Imbanaco Grupo

Quirónsalud, permite realizar estudios diagnósticos con mayor precisión para tratamientos cardiológicos, oncológicos, neurológicos y ortopédicos. “Con este equipo podemos detectar zonas del corazón con bajo flujo sanguíneo, valorar infecciones óseas o fracturas ocultas, evaluar casos de epilepsia y Parkinsonismo, y localizar tumores y metástasis”, precisa el doctor Rodrigo Cárdenas, médico nuclear de la Clínica.

Beneficios para los pacientes

Por su parte, la física médica Johana Velasco Jaramillo, coordinadora administrativa de la Unidad de Medicina Nuclear, explica que “la nueva la Gammacámara SPECT/ CT reduce la exposición del paciente a los radiofármacos hasta en un 40%, y entrega una mayor calidad de imagen en el resultado del examen. El equipo, automáticamente, determina la dosis mínima de rayos X y también permite reducir el tiempo total del estudio”.

Beneficios para el médico especialista

La física médica también informa que para el médico tratante hay beneficios, pues este recibirá información más completa de los resultados, lo que derivará en toma de decisiones más rápidas y también entrega soporte para terapias dirigidas, permitirá la planificación de tratamientos quirúrgicos, radioterápicos y sistémicos, como la quimioterapia.

La medicina nuclear en Clínica Imbanaco

En la Clínica Imbanaco la medicina nuclear contribuye en el cuidado de pacientes de diversas especialidades como: cardiología, neurología, endocrinología, ortopedia, urología, nefrología, gastroenterología, medicina vascular, infectología, neumología, cirugía oncológica y de cabeza y cuello, hematooncología, radioterapia, entre otras.

Adicionalmente, realiza terapias con radiofármacos para cáncer de tiroides, hipertiroidismo, tumores neuroendocrinos, cáncer de próstata avanzado, entre otros.