En este ensayo se tratará el tema de la construcción cultural de los objetos: la cultura material entendida a partir de las estructuras de significación construidas a su alrededor. Nos apoyaremos de los conceptos de cultura material y prehistoria expuestos por Gavin Lucas en el ensayo Perturbaciones modernas: acerca de las ambigüedades de la arqueología1 para ampliar la discusión alrededor de los objetos culturales y de su mitificación dentro del contexto institucional impulsado por la modernidad, poniendo especial énfasis en la construcción de la idea de lo prehispánico en Latinoamérica.

La noción del pasado, como un tiempo distinto al presente y no como un momento más dentro de la tradición se empieza a distinguir a partir del renacimiento junto con el surgimiento de la noción de innovación -de vanguardia , distinguiendo los vestigios del pasado como restos de otras culturas, ya no como parte de la misma. Pero no es sino hasta el siglo XIX que se institucionaliza la práctica de estudiar estos vestigios: la arqueología.

La arqueología surge a partir del encuentro con otras culturas -no europeas- y la imperiosa necesidad del sistema colonial de apropiarse de ellas y de clasificarlas. A partir de la formación de esta disciplina como una protociencia, los objetos culturales fueron integrados dentro de este sistema como un símbolo de alteridad, una cultura ajena a la tradición judeocristiana -europea-.

1 Lucas, Gavin, Perturbaciones modernas: acerca de las ambigüedades de la arqueología. En: modernism/modernity, Vol. 11, No. 1, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2004, pp. 109-120

Esta imperiosa necesidad de llevar a los museos cuantos artefactos fueran posibles tiene que ver con el proceso de formación de identidades nacionales tanto en Europa como en las recién formadas naciones post-coloniales en el resto del mundo. La idea de colección-exposición en el formato de museo tiene como antecedente el gabinete de curiosidades, con sus inicios en el renacimiento.

La invención y desarrollo de la fotografía (Morales. 2019),2 así como el desarrollo de distintas técnicas para hacer moldes (McSweeney. 2018),3 permitieron transportar imágenes de los “nuevos mundos” para ser estudiadas en Europa. Estas imágenes, junto con objetos más fáciles de transportar -estatuas pequeñas, vasijas, textiles, etc.- fueron la base sobre la cual se construyó la idea de lo prehispánico, así como de otras culturas alrededor del mundo -lo egipcio, lo chino, lo hindú, etc.-, concentrando buena parte de la cultura material para conservarse en Europa. La cultura material es entendida por Lucas como los vestigios de una cultura antigua -otra- que se distingue de la cultura actual a partir de la observación y comparación contemporánea. Son objetos que han quedado atrás de otras culturas que son preservados hasta la actualidad como remanentes de esa otra cultura y que podemos observar, aunque de manera fragmentaria, de manera simultánea en un contexto actual.

2 Ver: Morales, Alfonso, ed., La invención de la memoria: fotografía y arqueología en México, Arte y Cultura Grupo Salinas, México, 2019.

3 Ver: McSweeney, Anna, Portable Monuments, Lottinoplastique and the transmission of images. En: Bilderfahrzeuge: Aby Warburgs Vermächtnis und die Zukunft der Ikonologie, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 2018, pp. 41-53

En el caso particular de México, el pasado prehispánico y su cultura material han servido en diferentes momentos como un símbolo de grandeza y han sido utilizados como símbolos para la conformación y la preservación de la idea de Estado-Nación. Ejemplifico brevemente con tres momentos específicos: previo a la independencia, en 1790 la piedra del Sol fue descubierta en la plaza mayor de la Ciudad de México y sirvió para identificar el movimiento independentista; a finales del siglo XIX, la recuperación de los sitios arqueológicos y la creación de museos fue parte importante del programa modernizador del porfiriato para identificar a México como una nación al nivel de los países europeos, replicando el mismo formato que ponía los objetos dentro de exposiciones institucionalizadas para convertirlos en símbolos de poder y de modernidad, más que de lo que representaban en sí mismos; esta misma estrategia fue utilizada por el PRI en los años 60 al concebir el Museo de Antropología como el monumento de monumentos (Hernández. 1964) , 4 demostrando el poder del Estado y de México como un país a la vanguardia e impulsando un movimiento de centralización de los objetos culturales.

En ese sentido, Sandra Rozental apunta la cercanía de los conceptos de patria y de patrimonio y cómo ambos están relacionados con la configuración de un Estado-Nación a partir de la centralización del conocimiento y el poder, sustituyendo la diversidad por una cultura homogénea que elimina la diferencia y hace evidente las estructuras de

4 Ver: Cinematográfica América unida, Hernández Bravo, Fernando, director, Monumento de monumentos, documental realizado para la inauguración del Museo Nacional de Anrtopología, 1964.

poder que replican el sistema colonial dentro de la misma configuración de un Estado. En el ensayo: Stone replicas: The Iteration and Itinerancy of Mexican Patrimonio5 (2014), Rozental recuerda el escrito de Manuel Gamio: Forjando patria (1916), que sirvió como base ideológica sobre la cual el Estado Mexicano se conformó después de la revolución y la noción que la historiadora Christina Bueno ha desarrollado de forjando patrimonio y cómo es que el proceso de identificación se dio de manera mutua: a la vez que se construía la idea de patria, se construía la idea de patrimonio (Rozental. 2014) y el sistema patriarcal se convertía en la norma.

Es a partir de la concentración de objetos culturales que surge el modelo de exhibición del museo que sigue vigente hasta hoy en el que los objetos culturales -otrosfueron concebidos como parte de las colecciones de ciencias naturales y posteriormente serían categorizados como objetos con un valor etnográfico o arqueológico, a diferencia de los objetos culturales europeos que fueron contextualizados como Arte o Historia. Lucas se refiere a este proceso de centralización de la cultura como un colonialismo científico (Lucas. 2004). La arqueología como parte de la hegemonía de un discurso occidental sobre la historia. Una mitología blanca.6 Estos museos fueron concebidos como un lugar donde almacenar y estudiar los objetos desde la perspectiva dominante, generando estructuras de significación particulares, en servicio de una colonización intelectual.

5 Rozental, Sandra, Stone replicas: The Iteration and Itinerancy of Mexican Patrimonio. En: The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, Vol. 19, no.2, 2014, pp.331-356

6 Op. Cit., Lucas, p.5

Entendemos las estructuras de significación como aquellas construcciones ideológicas -narrativas- alrededor de los objetos, que muchas veces toman prioridad sobre el objeto mismo. Los objetos llevados a Europa desde lugares remotos como América, Egipto o Asia significaban el poder colonial de los países donde fueron resguardados. Como se ha ejemplificado con el caso de México, este modelo fue replicado por todo el mundo para construir la idea de Estado-Nación a partir de los vestigios del pasado como modo de creación de identidad, replicando junto con el modelo expositivo las relaciones de poder y de colonialismo dentro de los nuevos Estados.

Estas narrativas han sido -y siguen siendo- dominantes al momento de pensar la cultura material. Escribe Lucas al respecto que la articulación textual de la cultura material se ha convertido en un rasgo dominante […] esta concepción restringida de la cultura material la convierte en secundaria o suplementaria al lenguaje (Lucas. 2004), o “cultura mental”. 7 Las narrativas han opacado la objetualidad misma de la cultura material y han convertido estos objetos en íconos dentro del contexto institucional, dejando de lado lecturas posibles a partir de su misma objetualidad. Es a partir de esa problemática que Lucas propone entender la cultura material desde el concepto de prehistoria, que para él es un concepto increíblemente radical, ya que supone no solamente una prioridad cronológica, sino que también es la prioridad ontológica de la cultura material antes del texto. 8 Esta postura frente a la cultura material ha cobrado sentido dentro de la investigación artística

7

Ibid., p.6

8 Ibid., p.2

como un recurso para repensar los modos en los que se ha construido la idea de cultura material a partir de la modernidad.

(Esta construcción cultural de los objetos como ídolos dentro de las instituciones se ha replicado y ampliado hasta abarcar todos los objetos dentro de los museos como institución cultural hegemónica. Los objetos -piedras, pinturas, mingitorios- al estar dentro de un museo cobran un sentido icónico que supera su contenido objetual).

La propuesta de Lucas puede ser entendida como un modo de hacer frente a las narrativas hegemónicas, dominantes, explorando la cultura material como lo no discursivo, lo no textual (Lucas. 2004).9 Leemos esto como una invitación a evidenciar las construcciones culturales a partir del entendimiento de que el contexto y la narrativa son los principales componentes que definen un objeto, pero que los objetos son presencias con la capacidad de portar significados, historias y narrativas posibles, tienen la capacidad de mutar y de cambiar de sentido dependiendo de las narrativas y el contexto dentro del cual se desenvuelvan y sean interpretados.

Si consideramos lo visto como el objeto en la siguiente cita, podemos leer en la interpretación semiótica de Foucault cómo es que se construyen los diferentes significados a partir de las narrativas, permitiendo una cierta autonomía al objeto como portador de significados.

Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto [o el objeto] no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de

9 Ibid., p.8

metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que define las sucesiones de la sintaxis. (Foucault. 2010) 10

Entender el objeto con autonomía del discurso permite una apertura en los modos de entenderlo, siendo así una postura crítica frente al discurso hegemónico-institucionaldogmático, correspondiente a las normas del sistema cultural sustentado en la lógica patriarcal-capitalista.

Volver al objeto como un antecedente de la imagen -con independencia de la idea o ideología-, como una fuente de potencial autónomo implica establecer una distancia respecto a las construcciones socio-culturales normales11 para pensar desde un lugar otro. Implica desmontar la mirada, lo que Žižek refiere como los lentes de la ideología. 12 Es ir contracorriente de nuestra cultura occidental-ocularcentrista que niega la potencia de la materia y esto lleva a un entendimiento particular del mundo tanto metafórica como psicológicamente. Escribe Michael Levin:

La voluntad del poder de la visión es muy fuerte. Existe una tendencia muy sólida de la vista a captar y a fijar, a cosificar y a totalizar: una tendencia a dominar, asegurar y controlar que, con el tiempo, dado que se ha promovido ampliamente, ha asumido cierta hegemonía indiscutible sobre nuestra cultura.

10 Focault, Michel, Las palabras y las cosas, Siglo veintiuno editores, México, 2010, p. 27 11 De la norma, establecidas 12 Slavoj Žižek en entrevista para Sternustunde Philosophie, SRF Kultur, Min. 8:00-9:00

(Pallasmaa. 2012) 13

Los objetos dentro de los museos se vuelven fantasmas de sí mismos, ídolos culturales. Uno de los significados de eidôlon -palabra griega de donde se origina ídolo- se refiere a lo que aparece en un espejo y que en realidad no está ahí, es una ilusión porque pone frente a los ojos algo que está ausente (Maillet. 2010). 14

Pensar el objeto cultural como entidad autónoma implica un cambio en el pensamiento, dice Roland Barthes que si hemos de estudiar el sentido de los objetos, tenemos que darnos a nosotros mismos una especie de sacudida, de distanciamiento, para objetivar el objeto (Barthres. 1966),15 ya que la ideología construida -su imagen- es muy potente y tiende a opacar su objetualidad misma.

Pensar la cultura material desde su objetualidad nos permite reconocer las potencias intrínsecas de estos objetos en lugar de tomarlos como símbolos cerrados pertenecientes a una ideología. Esto es, a la vez, una ideología por sí misma, pero permite una apertura que resitúa los objetos dentro de otro contexto, incluso dentro de la misma institución, pero que sirve como una crítica a éstas a la vez que aporta a la manera de pensar cómo se construyen posibles significados a partir de los objetos -la semiótica de los objetos- y abren una discusión en un sentido más amplio alrededor de las estructuras sociales

13 David Michael Levin, en: Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona, 2012, p. 18

14 Maillet, Arnaud, Espejo negro, espejo de tinta: la fascinación como trampa. En: Lasch, Pedro, Black mirror/espejo negro, Duke University Press, Durham, 2010, pp. 51-63, p. 57

15 Barthres, Roland, Semiótica del objeto. En: Nardi, Piero, Arte e Cultura nella civilita contemporánea, Florencia, 1966, p. 4

que los objetos comportan.

Foucault hace referencia al momento en que el orden entra en su ser mismo, entre la mirada codificada y el conocimiento reflexivo, (Foucault. 2010) 16 ahí el objeto se libera por un instante de las ideologías para permitir ser codificado nuevamente, funciona como un puente entre la memoria personal y la colectiva. La ideología no desaparece sino que se transforma, pero como apunta Žižek, una vez que se ve una ideología, ya no se está dentro de ella. 17 Este proceso se vuelve esencial antes de resituar el objeto dentro de un nuevo marco ideológico.

Esta manera de pensar ha sido ampliamente abordada desde el arte contemporáneo a partir de un marco postestructuralista -post-moderno, deconstructivo- que se ha enfocado en poner en evidencia las condiciones coloniales y de dominación entre distintas expresiones culturales y a la vez ha cuestionado la manera en la que ha sido construido el sistema capitalista-patriarcal-judeocristiano desde distintos lugares como podrían ser la ecología, la cultura, el género, entre muchos otros.

En la siguiente sección, analizaremos la obra de dos artistas latinoamericanas -Gala Porras Kim y Sandra Gamarracuyo trabajo se acerca a esta manera de pensar y de hacer obra desde el entendimiento de la práctica artística como una metodología de investigación. Enfocadas en la situación postcolonial de Latinoamérica, estas artistas, junto con muchas otras, han trabajado con los objetos culturales anteriores a la llegada de los españoles a América, entendiéndolos desde distintos lugares para

16 Op. Cit., Focault, p.14

17 Op. Cit., Žižek, min. 9:50

generar, desde su trabajo, propuestas en las que se evidencia cómo es que estos objetos se han construido en el tiempo como piezas de museos -curiosidades, documentos históricos, objetos coleccionables…-, y cómo es que el proceso de modernización en Latinoamérica se desarrolló -o se ha desarrollado- como una extensión del sistema colonial.

Las dos propuestas que se analizarán entran en un diálogo y generan tensión en los modos de exhibir los objetos culturales pertenecientes a culturas no europeas dentro del contexto museístico. Esta interacción con el museo como institución dominante por parte de las artistas propone un acercamiento crítico a la institución, desde una colaboración con la institución misma. Al respecto escribe Jennifer González:

La interrogación de la muestra museográfica por los artistas se describe frecuentemente como una forma de la “crítica institucional”. En algunos casos la colección permanente del museo o su estructura burocrática son el objeto de la crítica; en otros casos puede ser la historia colonial del museo, la política racial o los orígenes aristocráticos que se examinan […] de vez en cuando, es una evaluación cuidadosa del terreno ideológico de muestras específicas y sus técnicas expositivas.

Al regresar la mirada museográfica, los artistas contemporáneos encuadran el marco discursivo tradicional del museo. (González. 2010) 18 En la instalación a, the, though, only (un, el, aunque, sólo)

18 Gónzalez, Jennifer A., Musa de piedra. En: Op. Cit., Lasch, pp. 65-73, p. 65

(2016) presentada en el museo Hammer de Los Ángeles, Gala Porras Kim trabajó con artefactos no identificados de la colección del Museo Fowler -un museo etnográfico en la misma ciudad- para realizar una instalación que consiste en retomar estos objetos olvidados por el museo debido a la falta de información que los valide, por lo que generalmente no están expuestos, para trabajar con ellos y proponer una posible interpretación que parte de la evidencia material a falta de una narrativa. El proceso que sigue Porras Kim para hacer su intervención remite al proceso de excavación de sitios arqueológicos, a excepción que en este proceso, Porras Kim excava las bodegas del museo en lugar de excavar las ruinas de una ciudad antigua, tendiendo un puente entre su forma de trabajo y la arqueología. Ambos casos parten de una falta de información que es completada a partir de una intuición informada por los vestigios materiales e información documental previa. Respecto al proceso arqueológico como metodología en las ciencias sociales -y aquí lo ampliamos a la investigación artística-, escribe Didi-Huberman:

Intentar hacer una arqueología siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por lagunas. Ese riesgo tiene por nombre imaginación y montaje (Didi-Huberman. 2018). 19

Al referir a la imaginación y montaje como parte del 19 Didi-Huberman, Georges, Cuando las imágenes tocan lo real, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2018, p. 4

proceso de investigación, Didi-Huberman pone en evidencia la construcción de las ideas institucionales desde la individualidad, otorgando así agencia a los procesos personales al momento de construir estructuras de significación que posteriormente serán comprendidas como institucionalizadas. En ese sentido apunta: La imaginación es la facultad que primero percibe las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías. 20

En el mismo ensayo, Didi-Huberman refiere a un proceso similar al momento de historizar a partir de un archivo, escribe que debemos tener cuidado de no identificar el archivo del que disponemos, por muy proliferante que sea, con los hechos y los gestos del mundo del que no nos entrega más que algunos vestigios. Lo propio del archivo es su naturaleza agujereada (Didi-Huberman. 2018).21

Es precisamente en esas lagunas, en esa falta de información donde Porras Kim interviene para establecer un diálogo con los objetos culturales desde otro lugar, ajeno a las prácticas de un museo etnográfico, llevando la discusión a su alrededor más allá de los marcos institucionales establecidos.

Una reflexión importante que hace Porras Kim desde su práctica en general es la temporalidad en los objetos y el azar en la construcción de sus significados. Para ella, el momento específico en el que entramos en contacto con algún artefacto otorga un sentido particular que depende de las condiciones del encuentro, permitiendo así, una infinidad de posibles sentidos e interpretaciones de los

20 Ibid., p.1

21 Ibid., p.3

objetos culturales a partir de su contexto. Una de las piezas que componen la instalación es un tejido compuesto por fragmentos textiles. La obra de Porras Kim repite el patrón que en algún momento algún curador o restaurador del museo colocó de esa manera particular sobre una tela, haciendo evidente este proceso de manipulación de los objetos y la creación de nuevos objetos e ideas a partir de estos.

Otro de los componentes de la instalación es un tríptico compuesto por una vasija cerámica con espacios negativos que corresponden a piezas del museo etnográfico, las piezas mismas y un dibujo donde se ve la vasija completada por las piezas. Este tríptico surge de una nota encontrada junto a los objetos que indicaba que eran parte de una pieza cerámica, que ya no es parte de la colección.

Gala Porras Kim, a, the, though, only, 2016

Gala Porras Kim, a, the, though, only, 2016

Estas piezas ejemplifican el proceso de pensamiento de Porras Kim y cómo es que a partir de la falta de información y del azar es que sus piezas surgen como enlaces que nos invitan a pensar los objetos desde otro lugar. En una entrevista,22 Porras Kim señala que el documento generado para el préstamo de los artefactos de un museo a otro se convirtió en parte esencial de la instalación porque es precisamente en esa documentación que se refleja la manera en la que a lo largo del tiempo se han ido construyendo los significados de los objetos que se conservan en museos y colecciones, a partir de puntos de vista particulares que generalmente pasan desapercibidos para esconderse detrás de la pantalla de la institución como lugar donde se invisten de sentido los objetos culturales.

En este sentido, la propuesta de Porras Kim entiende la práctica artística como una metodología de investigación en la que tanto que objeto -sean dibujos, cerámicas, textiles- como el conocimiento académico, riguroso, formulado forman parte de la obra por igual.

La segunda artista sobre la que reflexionaremos en este contexto es Sandra Gamarra, cuyo interés principal es, en sus propias palabras, reelaborar una lectura de un imaginario existente, partiendo de la idea de que sin original no hay copia. 23 Con estos dos principios como base, el trabajo de Gamarra se interesa por mostrar cómo se han construido las narrativas de dominación colonial desde los objetos culturales.

22 I Want to Prepare to Learn Something I Don´t Know. Gala Porras Kim, Radcliffe Institute, Harvard, 2019. Consulta digital. 23 Entrevista a Sandra Gamarra en: Artishock, revista de arte contemporáneo, 2018. Consulta digital.

En su obra, Gamarra trabaja con objetos precolombinos de Perú a la par de pinturas virreinales y modernas, utilizándolos como elementos icónicos que permiten ver cómo es que los objetos se han concebido en distintos momentos históricos con un enfoque particular en la construcción ideológica de ese país a partir de la llegada de los españoles. Conscientemente, Gamarra utiliza la pintura sobre lienzo como un símbolo del Arte europeo, entendiendo este medio como el sitio desde donde se ha narrado la Historia a partir de la construcción de imágenes centradas en la experiencia europea.

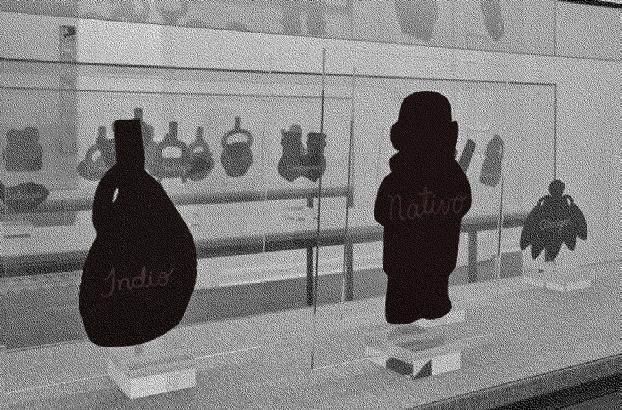

En la exposición Rojo Indio, presentada en la Galería Juana de Aizpuru en Madrid en 2018. Gamarra presenta dos salas con obra articulada de dos formas distintas, haciendo visible cómo es que el modo de exposición

Gala Porras Kim, Documento generado para el préstamo de las piezas del museo Fowler, 2016

Gala Porras Kim, Documento generado para el préstamo de las piezas del museo Fowler, 2016

también tiene un peso importante al momento de encontrarnos con los objetos. En la primera sala, una serie de pinturas al óleo que muestran escenas del virreinato en Perú están expuestas en la manera tradicional de un museo de arte, mientras que en la segunda, unas vitrinas, a la manera de un museo de antropología muestran una serie de pinturas de cerámicas peruanas pertenecientes a colecciones españolas.

En la primera sala, las pinturas que se presentan toman como base pinturas tradicionales del periodo virreinal en Perú, en las que se puede ver reflejada la ideología española -dominante- en la que los habitantes originarios, junto con los paisajes, los objetos culturales y el resto de las expresiones culturales son cosificados por igual. Gamarra escribe directamente sobre esas pinturas acerca de la escena que está pintada debajo, yuxtaponiendo de

manera transgresora sus reflexiones sobre lo que vemos. Entra en una especie de diálogo entre el objeto -cuadro- y el subtexto o la narrativa que está construida dentro del objeto mismo.

En la segunda sala, una serie de pinturas de cerámicas peruanas pertenecientes a colecciones españolas están expuestas de manera museística, como estamos acostumbrados a ver objetos arqueológicos: dentro de vitrinas. El simple gesto de mostrar de manera diferente un objeto que otro, hace evidente esta construcción cultural alrededor de los objetos y pone en evidencia la estructura colonial que subyace dentro del mismo formato expositivo. Gamarra se cuestiona qué es lo que el objeto y la manera en la que está exhibido representan en sí, entendiendo el museo como una herramienta de dominación que de alguna manera se esconde detrás de las narrativas de la

Sandra Gamarra, Rojo indio, 2018

Sandra Gamarra, Rojo indio, 2018

Sandra Gamarra, Mercancía II, 2018

Sandra Gamarra, Mercancía II, 2018

La exhibición “traducía” en el ejercicio del orden (y exponía a la formación de la mirada) una visión del mundo que condensaba las características evolucionistas de la historia universal con fe incuestionable en la retórica del progreso. … en esa composición específica, se consideró también sígnicamente, una tecnología de la mirada que dirige hasta hoy un código específico y jerárquico de lectura de símbolos, cuerpos y paisajes… que fue capaz de articular el valor de lo que existe desde aquello que está dispuesto en el orden de la exhibición: la tradición, la barbarie?, lo exótico, versus lo moderno, lo mecanizado, tecnificado y racional fueron condensados en la tecnología de la exhibición y procesados en un particular código de mirada que es, tal vez, lo más duro de remover como punto ciego del funcionamiento ideológico.

historia del arte.

Walter Benjamin reflexiona sobre la relación de cómo vemos los objetos en horizontal -sobre mesas- o en vertical -sobre la pared-. Escribe que esta relación es importante ya que cambia nuestra percepción: mientras que los objetos son leídos como signos sobre una superficie horizontal, en el plano vertical son entendidos como representaciones.24 En otras palabras: el plano horizontal señala hacia fuera de sí mismo, como un objeto de alteridad, mientras que el plano vertical es autocontenido, es un hecho en sí mismo. En esta instalación, Gamarra hace consciente cómo los objetos, la cultura material, ha sido construida dentro de los museos como una imagen de sí misma y como un símbolo de alteridad, partiendo de una reflexión similar a la de Benjamin y desde su propia experiencia, en entrevista, Gamarra platica una anécdota en la que en un museo español de antropología, al preguntar por la sala de antropología europea, le dicen que eso no existe, que eso es historia. Esta división de historia y de antropología enfatiza la construcción que le interesa a Gamarra.25

Al reverso de las pinturas de piezas cerámicas presentadas como imágenes del objeto, Gamarra escribe, sobre rojo indio, palabras utilizadas para nombrar a los habitantes originarios de Perú. El título mismo de la exposición surge de esta idea, ya que, la misma Gamarra comenta que rojo e indio han sido utilizados para denigrar a los

24 Benjamin, Walter, Painting and the Graphic Arts. En: Jennings, Michael W., ed., The Work of Art un the Age of Its Technological Reproductibility and Other Writings on Media, Harvard University Press, Cambridge, 2008. pp. 219-225 25 Entrevista a Sandra Gamarra, Escuela Universitaria de Artes TAI, 2018. Consulta digital.

indígenas como personas primitivas, contra el progreso. Explica Gamarra que rojos los refiere como alineados al pensamiento comunista, a pesar de que sus culturas no tienen relación con este pensamiento y la palabra indios es la más utilizada para referirse a ellos, creando una tensión porque muestra un error de los españoles al pensar que habían llegado a India.

La postura de Gamarra es muy crítica y aborda los objetos culturales en muchos niveles: los objetos en sí, los modos de exhibición y el lenguaje son los tres elementos principales con los que trabaja Gamarra en esta instalación para hacer visible las distintas capas en las que se ha enfatizado la dominación colonial a través de los artefactos, construyendo una distancia entre una cultura -la peruana- y otra -la española-.

Estas dos propuestas, a pesar de tratar temas diferentes, parten de razonamientos similares; nos permiten ver cómo es que un mismo objeto, o un conjunto de ellos pueden ser reinterpretados o recontextualizados desde distintos lugares y de distintas maneras. Ambas propuestas, a pesar de sus diferencias concuerdan en que es posible -y necesario- volver a pensar los objetos culturales -en estos casos en particular, los prehispánicos- desde un lugar distinto a lo establecido por la norma dentro del museo como soporte de las estructuras de poder establecidas en la modernidad.

A lo largo de este ensayo hemos expuesto cómo es que la cultura material -en su objetualidad- es una fuente de información independiente de los discursos construidos a su alrededor, siendo así portadora de posibles significados a lo largo del tiempo que varían dependiendo del contexto en el que se encuentren, permitiendo

distintas aproximaciones e interpretaciones que amplían su contenido a partir del objeto mismo.

Tanto en la obra de Sandra Gamarra como la de Gala Porras Kim, es posible observar cómo es que estos objetos son construidos culturalmente a partir del contexto en el que las encontramos, las herramientas que se tengan a la mano, así como de la forma que tomen y los formatos en los que se muestren, representando una serie de estructuras de significación propensa al cambio, permitiendo una serie de interpretaciones que llevan a pensarlos desde otros sitios.

Morales, Alfonso, ed., La invención de la memoria: fotografía y arqueología en México, Arte y Cultura Grupo Salinas, México, 2019.

McSweeney, Anna, Portable Monuments, Lottinoplastique and the transmission of images. En: Bilderfahrzeuge: Aby Warburgs Vermächtnis und die Zukunft der Ikonologie, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 2018, pp. 41-53

Cinematográfica América unida, Hernández Bravo, Fernando, director, Monumento de monumentos, documental realizado para la inauguración del Museo Nacional de Anrtopología, 1964.

Rozental, Sandra, Stone replicas: The Iteration and Itinerancy of Mexican Patrimonio. En: The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, Vol. 19, no.2, 2014, pp.331-356

Lucas, Gavin, Perturbaciones modernas: acerca de las ambigüedades de la arqueología. En: modernism/modernity, Vol. 11, No. 1, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2004, pp. 109-120

Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Siglo veintiuno editores, México, 2010

David Michael Levin, en: Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona, 2012

Gónzalez, Jennifer A., Musa de piedra. En: Op. Cit., Lasch, pp. 6573

Didi-Huberman, Georges, Cuando las imágenes tocan lo real, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2018,

Barthres, Roland, Semiótica del objeto. En: Nardi, Piero, Arte e Cultura nella civilita contemporánea, Florencia, 1966

Maillet, Arnaud, Espejo negro, espejo de tinta: la fascinación como trampa. En: Lasch, Pedro, Black mirror/espejo negro, Duke University Press, Durham, 2010, pp. 51-63