15 minute read

RIVISTA D'IGIENE

CANON e P!ELICKE. - Sopra 1Ul bacillo trovato n el sangue cll morbllloal. - (Berliner klinische Woehenschrijt, N. 16, 18 aprile 1892).

I preparati fu r ono allestiti in modo analogo a quelli dell'influenza, cioè col sangue dei polpastrelli delle dita di morbillosi. fissati con l'alcool &ssoluto e colorati con l'eosina e il bleu di metilene.

Advertisement

Gli autori fecero uso delle due seguenti soluzioni coloranti:

Soluzione acquosa satura di bleu di metilene . cc.

Eosina centigr. 25 in cc. 1(\0 di alcool a 70.

Acqua distillata

I preparati del sangue furono posti, per 5 -10 minuti, in alcool assoluto e quindi colorati per 6- 20 ore alla temperatura di 37• C. nel termost8to.

Molto utile riuscì oure la seguente soluzione: cc. 80,0 1/, di soluzione di eosina (in 70 % di alcool) . » · 20,0

Soluzione acquosa concentrata di bleu di meti• lene . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per la colorazione n el termostato bastarono 2-3 ore.

Nei rispettivi prepar ati gli autori trovarono i detti bacilli colorati in bleu.

Questi bacilli talora si color aao in modo unifOJ·me; ma pi ù spesso le estremità sono più forte m ente colorate, ment re

RI VISTA D'IGIENE 999

la parte mediana sembra più pallida; qualche volta solaJllente i margini della parte meJia sono colorati.

varia as:;:ai la grossezza dei bacilli. Talora r-aggiungono la grossezza del raggio di un corpuscolo rosso del sangue, altri sono piccolissimi e sembr ano quindi quali diplococchi; rra queste forme esistono molte gradazioni. Frequentemente alcuni bacilli sono· più lunghi che larghi, cosicché sembrano dop pi bacilli od un bacillo diviso nel centro.

Qualche volta i bacilli hanno una straordinaria lunghezza; sono più larghi del raggio di un corpuscolo rosso del sangue, spesso ne il diametro, non sono colorati in modo uniforme, ma presentano tre o quattro punti colorati, cbe si alternano con le parti scolorate. lo generale questi bacilli si colora no poco, specialmente alle estremHà mostrano qualche volta un colore bluastro. Finalmente :Oono spesso un poco incurvati e si osservano nei preparati verso la fine della malattia (6" giorno).

Gli .autori sono di avviso che i bacilli da loro osservati nel sangue sieno specifìci e da t'itenersi quali produttori della malattia.

Nel sang ue talora sono scarsi, talora abbondanti, molto spesso isolati, in alcuni casi riuniti in gruppi di 8 a 20.

Relativamente al tempo è da osservare che i bacilli si trovarono nel sangue durante l'intiero decorso del m or billo, in un caso anche tre giorni dopo la caduta della febbre. La maggior parte dei bacilli si riscontrarono nel tempo della crisi .

Bacilli di aspetto simile furono osservati ·nell'escreato e nel secr·eto nasale e congiunti vale -di m o rbillosi.

Le culture del sangue riuscirono negative in tutti i mezzi ad eccezione del brodo.

Questi bacilli secondo gli autori si diffe re nziano da tutti gli altri fin ora conosciu ti ed è possibile che sieno eguali a quelli osservati una volta nel sangue di un malato di morbillo da Babes e denominati bacilli cortissimi

n'IGffiNE

CASSEDEBAT.- Azione dell'acido solforoao su talUDl batteri patogenl. - (Reoue d'Hygiène et de poliee sanitaire, 1892).

L'uso cosi largamente diffuso nella igiene pubblica e privata dell'acido solforoso come disinfettante e le opinioni tanto discordi sul soo potere battericida hanno indotto l'autore ad instituire una serie di esperi men t i per stabilire quale sia la vera azione dei vapori solforosi sopra taluni batteri patof!eni fra i più comuni. Esso, operando in un ambiente perfettamente c hiuso della capacità di oltre 30mc, ha sottoposto all'esperimento i microbi del tifo addominale, della difterite, della dissenteria, del carbonchio, del colera, eéc.

e'Ì ha ottenuto i seguenti risultati sulla po tenza antisettica dei vapori solrorosi relativamente al volume del gas impiegato, alla durata della sua azione, all'altezza del suolo delle materie settiche, al posto occupato dal focolaio gassoso, al mezzo in cui esse materie si trovano, allo stato dei pa rassiti, microbi o spore, ecc.

Tenendo poi conto della opinione comune che il potere antisettico del gas solforoso è di gran lunga maggiore sui sviluppati In mezzi liquidi o situati in una atmosfera satura di umi.dita, ebbe sempre cura di inondare di vapore acqueo l'ambiente innanzi di la solforazione.

i' A che dose i'aeido solfor·oso è antisettico 1 Dujardin- . Beaumetz, Pasteui" e Roux, per i l'isultati ottenuti nell'ospedale Cochin, dissero che i gas solforosi sviluppati dalla combustione di 20 grammi di zolfo erano sufficienti alla disinfezione delle malattie trasmissibili od epidemiche . Altri trovarono questa quantità inefficace e Thoinot venne alla conclusione che solo la dose di 60 grammi per metro cubo, con una esposizione di 2i ore in una camera chiusa, poteva da r e la certez·za assoluta della completa distruzione deì microbi della febbre tifoide, del colera asiatico, della difterite. VA. sorpassò anche quest'ultima cifra, saturando di vapori solforosi l'atmosfera del gabinetto di disinfezione, eppure più volte. trovò che la non era avvenuta per il bacillo di Eberth, per lo spirillo del colera, per il microbo di Loffler: - e peggio anco ra per il carbonchio, la cui vitalità rimase superstite a lmeno 15 volte 26 colture. Fu quindi costretto a concludere no n solo c he l'azione dell'acido solforoso è troppo incostante per poter determinare la dose alla qtAale esso è sicuramente antisettico, 'ma altresì che taluni batteri si mostrarono resistenti alle dosi massime del gas saturante l'atmosfe ra del gabinetto dì disinfezione.

2o L'acido solforoso è solubilissimo nell'acqua, ·dove si trasforma in acido sol fori co: per tale proprietà si suppose che il suo potere battericida fosse più energico sopra i germi situati in un mezzo liquido o satur·o di vapore acqueo: le esperienze fat te nell' ospedale Cochin e altrove ])arvero avvalorare questa opinione.

L'A. per·ò non ne ha ottenuta la conferma: benché avesse saturato di vapor acqueo l'atmosfera del gabinettò prima di operare la disinfezione, pure trovò parecchie volte superstiti i diversi batteri e sempre poi _quello del carbonchio.

3• Anc he meno e fficace si dimqstrò l'azione del gas acido solforoso sul le stoppe e i materiali imbottiti contaminati da liquidi virulenti, cosa questa importantissima dal punto di vista pratico. Oltre un terzo dei "arii tessuti sfuggì affatto alla disinfezione e ciò ·anche perché l'acido solforoso raggiunge i battet·i annidati nella trama delle stoffe. L'acido solforoso, dice Duclaux. uccide solo i microbi situati alla superfic ie degli og-getti: usato per fumigazioni non ha efficacia se i parassiti son.o a strati un po' sparsi, ovvero collocati profo ndamente, perocchè esso non penetra in s.eno ai tessuti. ·

4• Il potere antisettico dell'acido solforoso non aumenta col prolungarr la dura ta della sua azione sui virus. Perché questa si esplichi completamente di ur: minimum di oltre 2i ore, ma poi, protraendola da 2 fino a 5 giorni, non si sono osservate altre variazioni sensibili Per cui l'A conclude con Kossiakoff che i microbi si abituano all'azione dell'acido solforoso come a quella degli altri disinfettanti allorcM no n ne rimangono sterilizzati fin dal principio.

5• Contrariamente a quanto altri sperimenlatori r iferiscono, l'A: ha osservato che la potenza antisettir:a dell'acido solfo·

D'IGIENE

roso non varia sensibilmente qualunque siasi l'altezza d&l suolo delle sostanze virulente o il posto occupato dal generatore del disinfettante.

6' Per ciò che riguarda la diversità d'azione del gas acido solforoso sui parassiti nei loro varii stati di microbi o spore rA. non é giunto ad alcun risultato definitivo. E cosi ha trovato il bacill o di Loffler meno resistente degli allri : i microbi della febbre tifoide e. del colera asiatico più <.li s ovente sterilizzati delle spore o bacilli del carbonchio, ma non più spesso cer to delle spore e bacilli della dissen teria.

i• L' A. infine, per il fatto di aver riscontrato po•:hissime colture contaminate nelle sue esp erienze, ammette nei vapori solforosi una azione incontestabile sui microbi sparsi nell'atmosfera: ma soggiunge che ciò di b en poco ne accresce il valore antisettico perchè raria sfugge alla disinfezione ed inoltre non é il veicolo più comune del contagio nelle malattie infettive, specialmente quelle da esso studiate.

Conclude da ultimo il s uo lavoro sperimeutale dicendo, che l'acido solforoso, anche alle dosi più alle che si può raggiungere nella pratica e saturando pure l'aria di umidità, è un antisettico troppo incostante perché lo si Jebba preconizzare nella disinfezione dei virus, ::;ui quali egli ha istituito le sue r·icerche.

G. C.

B ARD. - Profllud della tubercolosi negU ospedaU. -

(Reoue d'Hygiène et de poli ce 1892) .

1° Disinfezione delle sputacchiere.

L' A. , dopo aver pre m esso che oggi è ormai da tutti riconosciuto esser l'acq ua bollente il disinfettante più insieme ed efficace di og ni altro per la distruzione del virus tubercoloso contenuto negli sputi, descrive un apparecchio da esso ideato, semplicissimo, di poco costo e di una utilità sicura, inconlestabil e. Dice essere sta to indotto a fa re questa pubblicazione dall'aver letto in trattati recentissimi che nes· suno degli apparecchi destinati alla disinfezion e degli sputi d i tisici finora noti fornisc e una soluzione pratica per gli o:pedali e che quindi è necessario tro var di meglio.

L"apparecchio del Bard si compo ne di un serbatoio di latta , dove si opera la disinfezione, e di panieri leggerissimi di ftl di ferro galvanizzato che servono a raccogliere le sputaccbi ere, immergerle ed estrarle dal serbatoio senza che vi sia bisogno di tocca rle. I panieri so no fatti in modo da contenere ciascuno 16 sputacchiere disposte in tr e strati e collocate ciascuna in un graticcio che le immobilizza Il serbatoio di latta ha forma r e ttangolare, ad angoli arrotondali e col fondo leggermente concavo, fornilo di una valvola per la vuotatura. Due tubi cLiusi a rub inetto vi conducono l'acqua e il vapore. Il tubo del vapore giunge al fondo del recipiente e si apre verso la meta de lla parete inferiore.

Le dimensioni del serbatoio naturalmente varia no a seconda del bisogno. Da ullimo un piccolo acquaio serve a complelat·e la lavatu r a delle sputacchier e già disinfettate. H vapore permette di pot•tare alla ebollizione l'acqua del recipiente in otto o dieci min uti, quindi se ne modera l'uscita in ma niera da ·mantenere l'ebullizione per tutto il temro necessar io calcolato in circa dieci minuti. Infr a tlanto l'apparecchio non ha bisogno cii altra sorveglianza, e le sputacchiere vengono nettate dal rimescol amento dell'acqua prodotto dalla corrente del vapore e dalla ebullizio ne, finché si est raggono per completarne la lavatura fr edda .

Si potrebbe all"acqua una cer ta dose di bicarbonato di soda che pr esenta il dO[Jpio vantaggio di elevare la tem peratura dell'ebullizione a 103°, e di distaccar e an c he meglio tutte le sostanze grasse: ma h a dimos trato ciò non esser punto necessario.

L'A . infine dice che l'appa recchio da esso installato nell'ospedale di Saint- Pothin funziona da oltre due anni regolarmente senza avere avuto mai bisogno d'alcuna r iparazione e senza che la pratica ne a bbi a s uggerito qualsia si modifiCllzione. Esso dunq ue, mentre costa pochissimo, fo r nisce il mezzo più rapido, più facile e meno ripugnante per la disinfezion e degli sputi dei tisici.

2" Un altro punto riguardante l'igiene pr ofila.Ltica de lia tubercolosi, sul quale l'A. ric hiama l'attenzione dei m edici, si riferisce alla spazzatura dei pavimenti, che vorrebbe as S().. luta rnEln te soppressa per le polveri che solleva e c he poi vanno a depositarsi sui letti, sulle pozioni , sugli alimenti ece. Le g r andi lavande con acqua antisettica, e la sostituzione alle scope ordinarie di panni umidi, i qua li fissano ed esportano le polvari sen:z.:., solle varle, dovre bbero ess ere i soli mezzi di spazzatura da usarsi nelle came re dei tisici; della retrobocca, dell e narici essi vi si e pullulano come in un ottimo mezzo di cultura: finché l'organismo resenta una resistenza sufficiente la salute non soffre, ma sopravviene una amigdalite, un'angina, una br onchite, una pneumonite. questa può d!venir·e e ra pidamente mortale, come da una semplice escoraazrone può insorgere una r esipola per l'azione dei polviscoli sospetti con cui il corpo si trova gi ornal mente a contauo.

Pe r questo sono però necessari dei pavimenti impermeabili; ottimi qu elli di cemento ne' climi caldi, ne i e nei freddi quelli di legno su cui sia stata ap plicata la paraffina a caldo o a fr eddo, il quale sistema per tendere impermeabili i pavimenti di legno vien e dall'A., in segu ito alla esperienza fattane, preferito ad ogni altro per la sua efficacia, du rata ed eco nomia di costo.

La gravita e perniciosità del grippe epidemico sta appunto in ciò che apparen temente leggiere, semplici angine corizze o bronchiti, d'un tratto si complicano a d infìamma : zioni viscerali fulminanti.

Ora non é punto strano che in gran numero di questi casi sia la bocca il punto di partenza della infezione genera le. Del res to sono ben note le infezioni secondarie d' origane buccal e od autoinfezio ni, nel tifo, nella pneumonite ecc.

V A LL IN. - Antiseps l della bocca e retrobocca 1n te mpo eU epidemia . - ( Reoue d' Hggiène et de police sa n itaire, 1892).

Duraute le ultime epidemie d'influenza, cosi g ravi ed versalmente diffuse, da ogni parte sono state richieste · zioni preservative.

Né gli igienisti furono avari di consigli profl lattici sorta, però fra questi, che d'ordinario non escivano co mu ni no rme igieniche generali, poco o punto si è insisti to su di uno, semplicissimo s e vuolsi, ma pur e della più al ta importa nza.

La bocca, la retr obocca, le fosse nasali sono la porta di entrata e il focolaio di coltura di quasi tutti i ge rmi mor bosi che esistono nell'aria. La presenza e lo s viluppo in de t te cavità del bacillo difterico, del pneumococco di Fraenkel, dello slreptococco e dello stafilococco piogeno sono s tati constatati da mol tissimi osservatori. Negli individ.ti sa ni molti di q uesti germi vengono inghiottiti colla saliva e dis tr utti dai succhi gastrici. Quando non si ha cura della bocca,

L'antis.epsi adunque delle fosse nllsali, della bocca e retro_ bocca accuratissima per mezzo di lavan de ripetute e prolungate io tempo d'influenza o d'altra epidemia dev' esser e consigliata ai sani ed imposta assolutamente ai malati fin dal pr imo apparire delle manifestazioni del grippe. tn ispecie della corizza, dell'angin a, della bronchite, e cc.

Le lavature della bocea e delh1 r e trobocca possono esser fatte con soluzioni di tinture aromatiche, in cui predo minino le essenze di cannella, di c ed r o, ecc. ovvero con soluzioni di naftolo, Ji Slilolo, di acido fen ico, ecc. che non sono tossiche, né capaci di a lterare lo smalto dei denti: mentr e per le fosse nasali nulla vi ha di meglio di una soluzion e borica al 3 % aspirata in modo da penetra r e fino al fa rin ge nasale, perocché in tal modo si sopprime costantemente il periodo di suppurazione tanto disg.ustoso in ogni corizza.

Conclude il Vallin che-mettendo in rilievo, raccom andando e popolarizzando queste norme profil a ttiche, le quali potrebbero sembrare ben semplici e banali, il medico igienista adem pie un dovere tutt'altro che inferiore o indegno dd suo ufficio.

Nèlla mancanza di misure protìlattiche veram ente scientifiche, essendo tanto difficile il poter determinare quali siano

4006 R(VISTA D'IGIENE i più eff.caci mezzi preservativi di una malattia epidemica, infettivo- contagiosa, ('ome ormai viene universalmente r itenuta la influenza, certo non può che apportare vantaggi grandissimi il consigliare e prescrivere la più scrupolosa nettezza di talune parti del le quali, e ssendo la via principale d'in::;resso e il luogo prediletto di sviluppo di tanti ger mi infettivi, dovrebbero trovarsi sempre al coper to dal menomo sospetto di incuria.

G. C

Congress I

per l'XI congresso m edi co internazionale -(Roma 1893).

RIVI STA BIBLl OG HAFI CA

Le malattie sUUttlche dell' ooohto con speolalt coulde razlonl riguardo al se r vizi o mtlttare • ferroviario .

Solto questo titolo il dott. Fabrizio Padula, medico di t• classe nella riserva naval(', ha di recente pubbljcato un colo volume in cui, senza vano lusso di facile ma con coltura altrettanto sana quant(l modesta, sono ste le piu frequenti dell'occhio cagionate da lide; di tal che dalle lesion i specifiche dei muscoli e parti ester ne dell'organo v isivo a quelle profon de, di tutte fatto cenno nello scritto del dott. Padula con forma plice ed esposizione assai chiara.

Le fr equenti occasioni che st offrono al medico di dover pronunziare il suo giudizio in in cui non appalesi chiara la natura specifica dell'alterazione visiva ·il vantaggio di avere per mano un trattato breve e plice ci congigliano di raccomandare il lavoro [alla dei colleghi. R.

n Comitato centrale ha stabilito la fine del s ettembre 1893 come data inaugu!'ale del congresso. Poco più di un anno ci separa così dal memorabile avvenimento che confermerà il diritto dell' Italia a sedere fra le nazioni che fidenti lavor ano in nome della ..scienza. L'alta importanza di questa prossima riunione é stata ricon osciuta all' non meno che in Italia; tanto che, mentre una falange di medici nostri del settentrione vi ha già aderito, giorno per giorno arrivano le lettere colle quali le illustrazioni della medicina straniera, le accademie, gli istituti scientifici dichiarano, colle espressioni più lusinghiere per la patria nostra, di gradire l' inYito.

Di qu esti giorni, il Comitato rivolgerà un pari appello a tutti i medici dell'Italia cen trale e meridionale, e noi siamo sicuri che essi vi risponderanno con entusiasmo, così che i Comita ti locali da istituirsi nelle varie citta potranno riuscire altrettanto numerosi quanto quelli che ora già funzio. nano nella Lombardia, nel Piemonte, nel Veneto e nell'Emilia.

Notizie

OnorUlcenze ac cordate ad uf1l olalt medlol e farmaolstl mllttari nel r sem e stre 1892 .

Con R. decT'eto 14 gennaio 1892.

0LIOLt cav. Ercole, ten ente colonnello medico cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro. - Tosi Federico, 'colonnello medico (in c onsiderazi one di speciali benemerenze) ufficiale id. id. - FlLIPPI cav. Giacomo, chimico far mac ista direttore (id. id. id.) cavaliere id. id. id.

Con R. decreto 28 gennaio 189:?.

P Ecco cav. Giacomo, maggior generale medico, commen datore nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Con R. decreto 21 febbraio 1892: cav. Luigi, farmacista capo, cavalier e nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Con R. decreto 5 giugno 1892.

BAROFFIO cav. Felice, maggior generale medico, Grand'ur. ficiale dell'or dine della Corona d'Italia. - R uFFA cav. Luigi, UBAUDI cav. Pietro, PABIS cav. Emilio, colonnelli medici, commendatori id. id. id. - FREGNI Arnal do, BALDASSARE Geremia, LEVI Bonaiuto, DE ANGELIS Lazzaro, BALDANZA Andrea, ARCANGELI Alfonso, PASQUALE Ferdinando, R."NONE Franceséo, TEMPESTA Luig1, CAVICCHIA Francesco (in considerazione di speciali benemerenze), cap1tani medici, cavalieri id. id. id.- TAVAZZANI Cesare, tenente medico (in dì speciali bene merenze acquistate in Africa) cavaliere id. id. id.

Chirurgiche

STATE PR\TI CATK NEGLI STABILI11ENT1 SANITARI MILITARI

DURANTE L'ANNO 189 1 (l )

Le operazioni chiru rgiche, non tutte certamente di suprema importanza, state praticate nell'anno e di cui si ebbe conoscenza nei modi ripetutamente indi cati nelle analoghe riviste, sali rono ad una rispettabile cifr·a mai prima raggiunta, cioè a circa · 1800, non compresi, come nel passato, i minuti atti operativi che giornalmente occor1·ono nei var·i riparti d'ammalati e non comprese neppure le riduzioni delle fratture e delle lussazioni di cui si parlerà in appO$Ìlo titolo .

Nella sua seduta del 26 giugno la R. accadem1a di medicina in Roma ha nominato a suo socio onorario il maggior generalé medico comm. Felice Baroffio ispettore capo di sanità militare.

Il Diretwre ll Collaborator-e per la R.• Marina Il Heda t.tore

Dott. STEFANO REGIS colonnello medico ispettor.e.

D.: T EoooRtco RoSATI tU t- elaue Capitano medico.

NUTINI FEDERICO, Gerente.

I risultamenti ottenuti furono abbastanza soddisfacenti come sarà faci! e rilevare dalla metodica e circostanziata esposizione che segue, fatta secondo l'ordine tenuto nelle precedenti riviste.

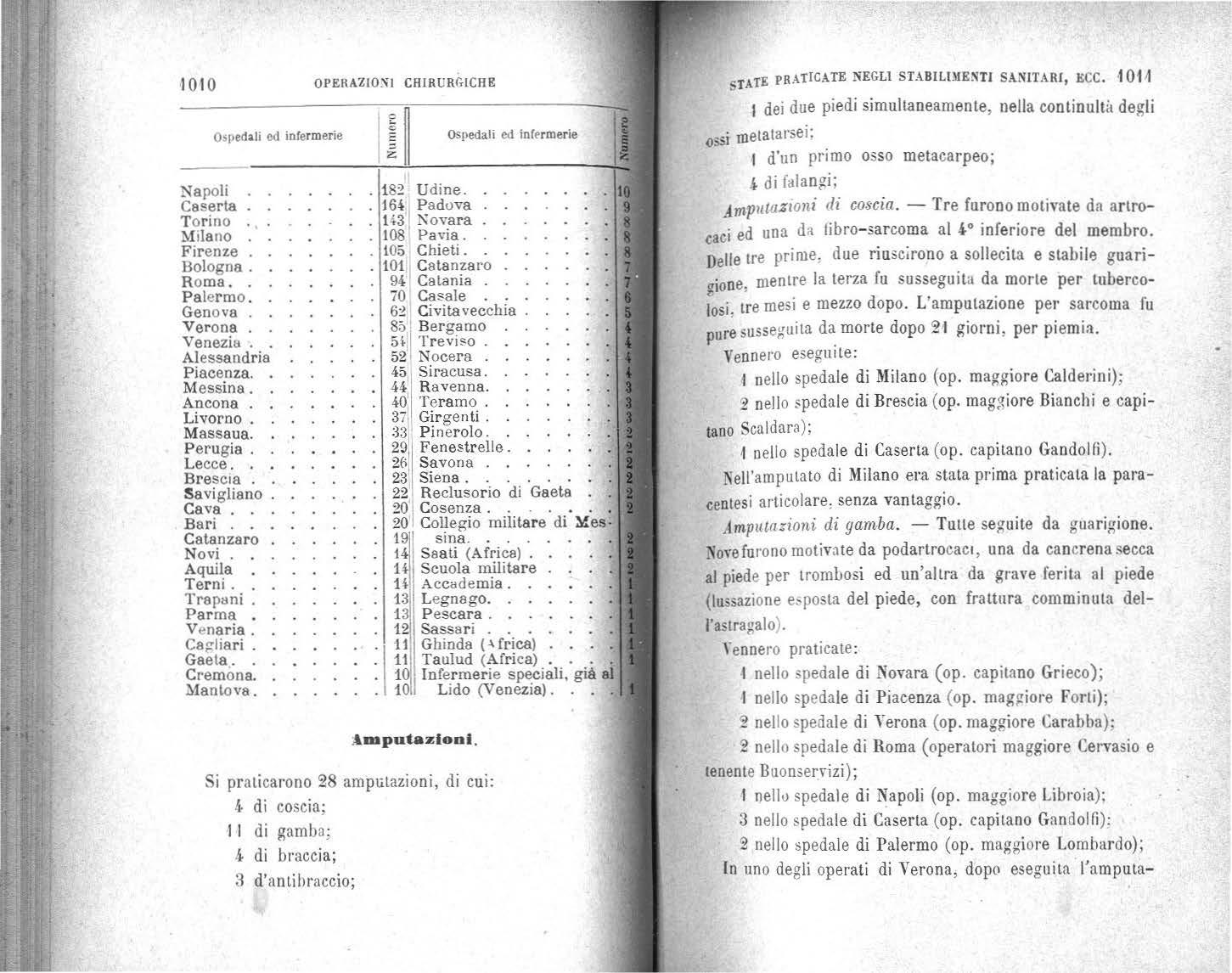

Il num ero delle operazioni spettanti a ciascheduno degli stabilimenti sanitari emerge dal seguente prospetto. Quelli che non vi son o menzionati, o non ebbero o non segnalarono alcun atto operativo.

_Il!

Con. que>ta Rivista, che e la i3• della serie, prendo congedo dagli ufflc•ah _ medic• dell'eserCito e specialmente dai distinti colleghi dell'Ispettorato, di tolti sperando conservare a lungo gratissimo ed onorato ricordo Amo inoltre esprimere i miei particolari ringraziamenti mio succomm. Barolllo, alla di cui cortesia c IJcnevolenza debitore delavere ancora Potu to raccogliere gli elementi del p resente lavoro.

.lmputazlonl.

Si pratica1·ono 28 amputazioni, di cui:

4 di coscia;

Il di gamba; 4 di braccia ; 3 d'antilmccio;

1 dei due piedi simultaneamente, nella continultit degli ()ssi metatat·sei;

1 d'un primo osso metacarpeo;

4 di falangi ;

A-mp utazioni di coscia. - Tre furono motivate d:t artroeaci ed una da fibro - sarcoma al 4-o inferiore del membro. Delle tre prime, due rius ci rono a sollecita e stabill3 guarimentre la terza fu susseguita da morte per tubercolosi, tre mesi e mezzo dopo. L'amputazione per sarcoma fu pure susseguita da morte dopo 2'1 giorni, per piemia.

Venn ero eseguite:

1 nello spedale di Milano (op. maggiore Calderini);

2 nello spedale di Brescia (op. maggiore Bianchi e capitano Scaldara);

,l nello spedal e di Caserta (op . capitano Gandolfi).

Nell'amputato di Milano era stata prima praticata la paracentesi articolare, senza vantaggio.

Amputazioni di garnba . - Tuue seguite da guarigione. Nove furono motivate da podartrocact, una da cancrena secca al piede per trombosi ed un'altra da grave ferita al piede (lussazione e:;posta del piede, con frattura comminuta dell'astragalo).

Yennero praticate:

4 nello spedal e di Novara (op. capitnno Gr ieco); l nello spedale di P iacenza (o p. Forti); nello spedale di Yerona (op. maggiore Carabba):

2 nello spedale di Roma (operatori maggiore Cervasio e tenente Buonser.>izi);

1 nellù spedale di Napoli {op . maggiore Libroia);

3 nello spedale di Caserta (op. capitano Gandolfi):

2 nello spedale di Palermo (op . maggiore Lombardo); ln uno degli operati di Verona, dopo eseguita ·l'amputa-