12 minute read

por Miguel Apontes y Nahuel Nieto / Página

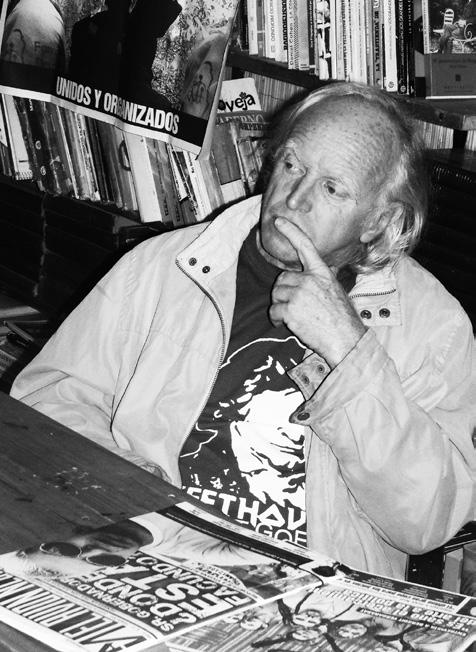

miguEl Cantilo “En este país se llegó a prohibir el uso de la palabra cuerpo”

por MIGUEL APONtES y NAHUEL NIEtO Fuimos invitados por Martha González, responsable de ese hermoso lugar en Unquillo llamado “El Recodo del Sol”, al concierto de uno de los próceres del rock nacional. Miguel Cantilo se prestó a una charla con EL AVIÓN NEGRO momentos previos al recital; hablamos de sus inicios, de la estupidez de la censura que padeció este país. Quien integrara junto a Jorge Durietz el mítico dúo Pedro y Pablo, expresó su amor por Córdoba: “siempre quiero regresar a este lugar, por su belleza y la paz de sus sierras”. Presentó su último trabajo “Cantilenas”.

Advertisement

Miguel Cantilo integra el selecto grupo de músicos que, sin quererlo, fundaron allá por los 60 un movimiento cultural para resistir una moral conservadora y las prohibiciones que imponía el Estado. El autor de la “Marcha de la bronca”, la típica canción de protesta argentina, conformó junto a Jorge Durietz el dúo “Pedro y Pablo” y editaron la canción en “simple” en 1970 alcanzando gran popularidad. Muchos internalizaron sus versos y convirtieron a la canción en un verdadero himno de lucha y resistencia en nombre de la libertad y en contra de las dictaduras militares, aquí y en otros países de Latinoamérica.

-Hablemos de tu irrupción con la música en los ’70, tiempos de convulsión política…

-En principio, no era una cosa local, había una ebullición en la juventud en todo el mundo. Con distintas características, distintos colores, según el país y la cultura. Pero en general había una actividad de la gente joven muy grande, con emergentes como el Mayo Francés y los movimientos contra la guerra en Estados Unidos. La actividad artística en general fue muy creativa a finales de la década del 60 y principios de los 70. La Argentina tuvo su versión de esto: los argentinos siempre hacemos nuestra propia versión de lo que está pasando en el mundo. Aquí tuvimos una influencia muy fuerte de las ideologías políticas por un lado y por el otro hubo otros grupos de jóvenes que no sintonizaban tanto con la militancia política sino más bien con la contracultura o una forma de expresión a través del arte y la cultura para rebelarse contra el sistema imperante. El resultado fue que se polarizó un poco: una juventud muy politizada, permanentemente en debate y confrontando, en las universidades o los colegios y por otra parte un sector más prescindente de estos debates políticos, más dedicada a la búsqueda de alternativas de vida como artesanos, en las ferias, buscando modos de vida alternativos porque no querían incorporarse al sistema como se les proponía. Era mucho más activa y determinante la que estaba ligada a la política, la otra más minoritaria o más silenciosa.

-Hablemos de la censura que sufriste vos y tus canciones.

-Las canciones tenían letra y música mía. “Catalina Bahía” intentó ser grabada en 1971 pero fue rechazada; las grabadoras no solo se autocensuraban en términos políticos sino también en cuanto a cualquier otra expresión que pueda ser considerada “subida de tono”. Entonces nos fuimos a otra grabadora y ya en el 72 grabamos la canción; era más pequeña y de menor alcance, pero grabábamos con más libertad, no había tanto control del Estado; allí también grababan Aquelarre o Astor Piazzola y otros grupos no promovidos masivamente. Estaba también el sello Microfón, donde grababa Pescado Rabioso. Las grandes compañías, CBS o RCA (cuyo catálogo ahora lo tiene Sony), se autocensuraban, había mucho control político allí, gente de los servicios.

-Hay canciones que abren caminos…

-En ese momento a “Catalina Bahía” no se la aceptó por considerarla una canción pornográfica. Y no es que la sometieron a

pensar un pais con justicia social

un organismo de censura sino que ellos mismos se autocensuraban. Estaba lista para salir, pero la guardaron. Después de la dictadura se pudo publicar la primera versión, que es la que se conoce, la que más circula. La que pudimos grabar en el 72 quedó como en segundo plano.Después de la dictadura se publicó la versión original. En 1975 era autocensura, pero cuando llegaron los militares todo era mucho peor. Yo ya estaba afuera del país y me contaban que estaban prohibidos muchos tangos, obras de rock … y había determinadas palabras que no se podían mencionar en las canciones, por ejemplo la palabra cuerpo. ¡La mentalidad de estos tipos de prohibir el uso de la palabra cuerpo! Por aquellos años tenía mucha divulgación la poesía de Neruda, de García Lorca; leíamos esos textos en el propio colegio secundario y tomábamos esos estilos; o Julio Cortázar con ese lenguaje tan libre, que encaraba temas que no se habían abordado hasta entonces, era revolucionario. Nos hacíamos eco de esa corriente, de esa moda; por eso Spinetta escribía las letras de Almendra, tan poéticas. Yo tuve una banda llamada Los Cronopios, que remitía a Cortázar. Era todo un mundo que se te abría a través de la literatura.

-Sos de los iniciadores de lo que se conoce como “rock nacional”…

-Yo adherí al rock mucho antes de que el rock fuera un movimiento en Argentina. Desde adolescente, en mi casa, tenía conjuntos con amigos. Después, cuando tuve que salir a cantar, elegí más el formato de “nueva canción”; algo más de Café Concert, más íntimo. Los exponentes de la época eran María Elena Walsh, Nacha Guevara, Facundo Cabral. El rock lo había dejado un poco, no tenía banda, tocábamos a dúo con Jorge Durietz. Era como buscar empleo: en lugares pequeños donde podíamos tocar guitarra y cantar lo hacíamos y así surgió Pedro y Pablo. Pero me empezó a picar las ganas de hacer el rock que había dejado atrás y conocí la Cofradía de la Flor Solar, a Luis Alberto Spinetta, a Pappo. Me empezó a gustar ese ambiente y me pasé al rock, aunque manteniendo la línea literaria. En un momento esas letras me cerraron las puertas del trabajo. Si bien “La Marcha de la Bronca” fue un éxito y nos abrió muchas puertas, las canciones que vinieron después como “Padre Francisco” o “Apremios Ilegales”, todas un poco más politizadas, nos cerraban las puertas de difusión que era el cierre de lugares de trabajo. A fines del año 1974 teníamos dificultades para trabajar con cierta continuidad, intentamos

El álbum “ClásiCos” junto a Charly, moris, mollo, lEón…

En 2005 ve la luz un trabajo inmenso: grandes artistas del rock nacional reunidos para interpretar los “clásicos” de Miguel Cantilo. Allí están Fabiana Cantilo, Rubén Rada, Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu, Charly García, Andrés Calamaro, León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Gustavo Cordera, Moris … “y Rocambole, como un invitado más que desde hace años hace sonar en nuestro rock la fina cuerda del arte visual”. “Este álbum fue una experiencia increíble. No se hizo de la noche a la mañana. Estuvimos varios años eligiendo las canciones, los productores, el sello. Al principio pensamos que lo podíamos hacer artesanalmente, pero hubo gente que nos alentó a hacerlo más masivo, con difusión amplia. Un gustazo que uno se da, hubo que coincidir con gente que vivía fuera del país. Desde el comienzo de la gestión pasaron cuatro años y tuvimos un año entero de grabación.”

CanCionEs quE abrEn Caminos… y CabEzas por m.a.

En 1991 se editó “El Libro de la Sexualidad”, un trabajo de Elena Ochoa; se entregaba con el diario El País de España en fascículos semanales (aquí llegó vía Página/12). En el capítulo que habla sobre la asfixia que ejercía la dictadura franquista en la sociedad española –haciendo eje en la represión sexual-, las prohibiciones y el traslado a las políticas del Estado autoritario de dogmas religiosos integristas, me llamó la atención que se mencionen a artistas que contribuyeron a romper con esa rígida moral y que no era otra cosa que una manera de represión para el control social. Entre los rupturistas se menciona a Joan Manuel Serrat y su canción “Antes de que den las diez”. Escucharla hoy no nos dice mucho: la vemos por demás ingenua. Sin embargo, cuando se grabó allá por fines de los ´60 y en el contexto de una larga dictadura, para muchos representó un halo de luz, un bálsamo contra el oscurantismo y la represión sexual, una esperanza de libertad. Tal vez algo parecido haya sucedido en nuestro país con muchas canciones. Yo recuerdo una y la compuso Miguel Cantilo: “Catalina Bahía”.

Y se lo pregunto en el Recodo del Sol: “En ese momento a “Catalina Bahía” no se la aceptó por considerarla una canción pornográfica. Y no es que la sometieron a un organismo de censura sino que ellos mismos se autocensuraban. Estaba lista para salir, pero la guardaron. Después de la dictadura se pudo publicar la primera versión, que es la que se conoce, la que más circula. La que pudimos grabar en el 72 quedó como en segundo plano. Después de la dictadura se publicó la versión original. En 1975 era autocensura, pero cuando llegaron los militares todo era mucho peor. Yo ya estaba afuera del país y me contaban que estaban prohibidos muchos tangos, obras de rock… y había determinadas palabras que no se podían mencionar en las canciones, por ejemplo la palabra cuerpo. ¡La mentalidad de estos tipos de prohibir el uso de la palabra cuerpo! Por aquellos años tenía mucha divulgación la poesía de Neruda, de García Lorca; leíamos esos textos en el propio colegio secundario y tomábamos esos estilos; o Julio Cortázar con ese lenguaje tan libre, que encaraba temas que no se habían abordado hasta entonces, era revolucionario. Nos hacíamos eco de esa corriente, de esa moda; por eso Spinetta escribía las letras de Almendra, tan poéticas. Yo tuve una banda llamada Los Cronopios, que remitía a Cortázar. Era todo un mundo que se te abría a través de la literatura”.

Cuando abandono Unquillo, junto a Nahuel, Elisa y Juan, tras el buen show de Miguel, tarareo algunas estrofas con nostalgia … “Su comarca de sexo en una esquina / Sus hectáreas de pecho en un vaivén / Catalina sabía el argumento / De la sábana rota por amor …”

hacer giras por el interior autofinanciadas. Vinimos a Córdoba por primera vez y actuamos en Redes Cordobesas; alquilábamos los equipos en las casas de música, porque no podíamos trasladarnos con ese equipaje. En Buenos Aires había ya problemas y falta de trabajo. Y en 1975 decidí irme del país, me fui a Colombia; más que por razones políticas, era por la falta de trabajo y los impedimentos que tenía. Después vino el golpe, pero yo ya estaba imposibilitado de trabajar desde antes de la dictadura.

-El espectáculo Once Corazones combinó música, teatro, baile, literatura. ¿Qué te dejó esa experiencia?

-Ese musical lo hicimos en 1998. Con el músico Juan Pollo Raffo y como dramaturgo Quique Morales más yo que me encargué de textos y música. También se sumaron otros como Carlos Veiga, el coreógrafo y actores, cantantes, bailarines. En el verano estuvimos en el Teatro de La Rivera y quedé con ganas de abordar nuevamente estos otros géneros, como el musical o la ópera rock. Siempre estoy planificando hacer algo así en algún momento. Moral Burguesa, en cambio, fue un espectáculo presentación de un álbum de canciones en el que como había mucho tango, tango fusión, nos ayudó allí una pareja de baile, Alicia Orlando y Claudio Barneix; era una propuesta coreográfica para ilustrar las canciones, buscando una imagen visual de lo que decían las letras. Le llamamos Rock-Tango-Clips, eran como pequeños videos clips en vivo. También fue una experiencia interesante y ahora estoy por recopilar todos los temas que tuvieron que ver con ese estilo en un álbum de tango fusión; inclusive versiones de “Mano a Mano” y de “Nostalgias”, haciéndolas con una banda de rock.

-Cuando la recuperación de la democracia, Pedro y Pablo lleva adelante una gira por todo el país. En Córdoba muchos recuerdan el concierto en el Estadio del Centro y hasta el inmenso afiche de Pedro y Pablo, el de las figuras recortadas, como en sombras. ¿Qué recordás de esa gira?

-Fue una época sorprendente. Nunca habíamos llegado a ser tan populares, como mucho hacíamos clubes de barrio, no soñábamos con que podíamos reunir a tanto público, lo nuestro era más minoritario. Fue un fenómeno que se dio por la contención que tenían todos por la dictadura; eso explotó y la gente encontró en los recitales de rock una válvula de escape que buscaba. Y eso se trasladó a otras disciplinas como el teatro, el cine. Pero en ese momento las bandas de rock absorbieron esa ansiedad de la gente por juntarse en un estadio a tomarse revancha de todo lo vivido en los años de la dictadura. Para nosotros también, desde arriba del escenario: era la revancha por haber estado exiliados. Pedro y Pablo fue una de las bandas privilegiadas, de las más elegidas por la gente para hacer ése circuito nacional; llegamos hasta Ushuaia y allí estaba León Gieco dando vueltas, estaba Serú Girán. Así como para los cordobeses, el hecho de recibirnos, para nosotros también fue una aventura ir a tocar a lugares donde alguna vez habíamos estado pero ahora en mejores condiciones, con buen sonido. Creo que ahí se dio el puntapié inicial para que el rock nacional sea un movimiento masivo como es hasta hoy.

-En otro momentos el rock fue contestatario frente el poder político; hoy se ve a muchos artistas defendiendo medidas del gobierno nacional.

-Hoy el movimiento del rock es muy amplio. Las bandas más convocantes no tienen ninguna definición política ni de búsqueda. Algunos sí apoyan o toman partido, pero no veo un interés por tratar a través las canciones el fenómeno social que se vive. Las canciones van por un lado y la realidad por otro. Excepto grupos, como Arbolito u otros cantantes que hablan de la realidad social. La diferencia es que el rock vive como en un mundo de fantasía en su contenido; bandas muy populares interpretan letras que no reflejan la realidad de la calle. Inclusive el público de esas bandas tampoco está interesado en que se le cante esa realidad. En las letras del Indio, Divididos o Las Pelotas, con muy buena música y gran despliegue de tecnología, no se ve una poesía que represente lo que se está generando en la sociedad, como sí sucedía cuando el rock nacional comenzó.