66 minute read

Yolanda Martínez-San Miguel - Ensayo “La puerta del mar”: ficción, historia y memoria en el imaginario decimonónico de Manuel Ramos Otero

from ¿Qué más quieren de mí sino este libro abierto? Homenaje a Manuel Ramos Otero a 30 años de su muert

“La puerta del mar”: ficción, historia y memoria en el imaginario decimonónico de Manuel Ramos Otero

Yolanda Martínez San Miguel

Ensayo

I. Cómo descalabrar archivos

“Comprendo que la escritura es cómplice del recuerdo y modificará lo que ha pasado. El lector modificará este texto con su lectura. A lo mejor sentirá en alguna línea lo mismo que yo sentí al escribirla.” (89) —Manuel Ramos Otero, “Descuento”

Este ensayo es un experimento de navegación entre la lectura académica y literaria porque la escritura de Manuel Ramos Otero siempre me desarma. Desde la primera vez que leí sus relatos y poemas, supe que perdía inevitablemente una dimensión importante de los referentes que provenían de una cotidianidad que me resultaba ajena. Cuando he tratado de escribir ensayos académicos o enseñar sus textos en mis clases, me resulta evidente que a Ramos Otero hay que gozarlo en vez de analizarlo. Entonces, estas palabras son, a la vez, una suerte de ensayo indisciplinado y meditación sobre los modos en que la obra de Ramos Otero informa y transforma mi trabajo con la lectura y la crítica literaria. Me imagino

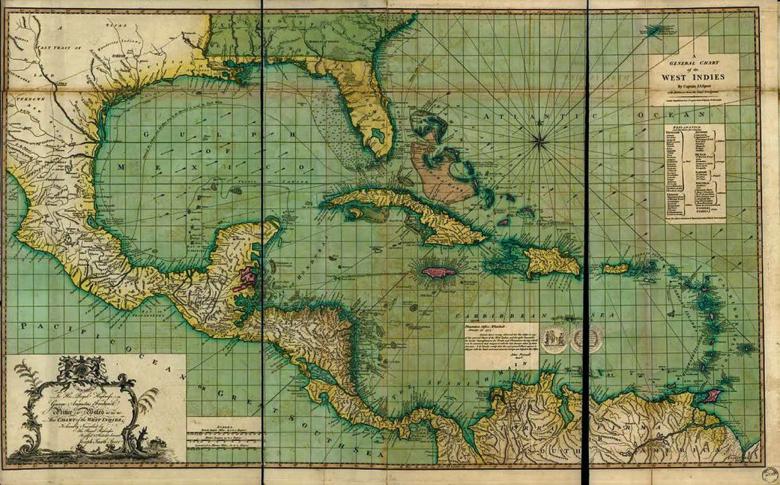

este ensayo como diálogo con los textos de Ramos Otero (y no con la crítica literaria sobre su obra); no se trata de un ejercicio disciplinario, sino de una serie de tardes dedicadas a leer estos textos y a conversar con ellos.1 Propongo, pues, poner en diálogo dos dimensiones diferentes en las que me parece que la obra de Ramos Otero me provoca. Por un lado, pienso su narrativa desde mi trabajo más reciente con el modelo de pensamiento e investigación archipelágicos. Llevo un tiempo repensando el tema de los estudios caribeños desde una óptica comparatista que reconecta a Puerto Rico con un Caribe pensado en diálogo con las experiencias políticas, culturales e históricas de otras regiones insulares y coloniales (Martínez San Miguel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020). Conceptualizo los archipélagos como grupos de islas, puertos, ciudades y lugares en los que se articulan formas de poder colonial/imperial sobre zonas territorialmente discontinuas. A través del lente archipelágico, concibo los espacios insulares coloniales como redes de localidades que forman parte de un mismo sistema o estructura, o lo que Godfrey Baldacchino describe como “actuar en concierto” (6). En mi trabajo me enfoco específicamente en cómo los imperios en expansión confrontaron experiencias similares en zonas donde se impone la discontinuidad geográfica y territorial. Sabemos que históricamente la experiencia colonial en el Caribe estuvo informada por los experimentos coloniales en las Canarias y que, a su vez, el modelo colonial caribeño se repite y transforma en la colonización hispánica de las Filipinas (Stevens Arroyo, Morillo Alicea, Schmidt Nowara). En el caso del imperialismo estadounidense, 1898 es una fecha clave para la consolidación de una serie de posesiones insulares de ultramar que se imaginan como una suerte de territorio alternativo en el imaginario finisecular anglosajón (Thompson). Propongo que la narrativa de Ramos Otero explora esas dimensiones de insularidad, diáspora y colonialismo tomando a Puerto Rico como eje de un pensamiento sobre las imbricaciones del deseo y el desorden en arreglos archipelágicos. Por otra parte, quiero meditar sobre los modos en que la poética misma de la obra de Ramos Otero forma

1 Por la naturaleza menos tradicional de este ensayo, no discuto con detenimiento la bibliografía crítica sobre algunos de estos textos. Sin embargo, mi pensamiento sobre la escritura de Manuel Ramos Otero ha sido enriquecida por años de colaboración con el trabajo de Jossianna Arroyo, Arnaldo Cruz Malavé, Juan Gelpí, Larry La Fountain-Stokes, Consuelo Martínez-Reyes, Rubén Ríos Ávila y Aurea María Sotomayor. Incluyo referencias a su trabajo en las referencias. Ramos Otero sigue siendo una de las figuras centrales de la literatura puertorriqueña contemporánea, como lo evidencian las contribuciones de varios colegas al número especial de Centro Journal sobre “Queer Puerto Rican Sexualities” que co-edité con Lawrence La Fountain Stokes en el verano del 2018. parte de una teorización sobre un Caribe que no borra las conexiones entre esta zona de las Américas y un extenso entramado insular vinculado por los ires y venires — muchas veces involuntarios— de los habitantes de zonas coloniales. La escritura de Ramos Otero invoca desde el comienzo un universo simultáneamente caribeño, diaspórico y múltiple. Tomo como punto de partida dos relatos para pensar en el modo en que Ramos Otero concebía su archivo boricua, caribeño y latinoamericano: “Descuento” y “La casa clausurada”. Me parece que ambos relatos ofrecen pistas para tratar de entender cómo Ramos Otero concebía temas como la memoria, los legados históricos y las diásporas en contextos coloniales que promueven la invisibilidad racial, sexual, histórica y política de ciertas comunidades. El primer relato, “Descuento”, se incluye al final de la colección de relatos Página en blanco y staccato (publicada en 1987) y en este Ramos Otero explica los contextos autobiográficos, aparentemente casuales y aleatorios, que lo llevan a escribir cada uno de los cuentos incluidos en la colección. Utilizando a Borges como pretexto, Ramos Otero reflexiona sobre la tensión entre la naturaleza sucesiva de la escritura y el carácter discontinuo y la densidad sincrónica del tiempo o la ausencia de continuidad entre los pasados y los presentes: “Pero si Borges niega la existencia ‘de un solo tiempo, en el que se eslabonan todos los hechos,’ y si como luego dice ‘todo lenguaje es de índole sucesiva,’ entonces no hay tiempo en la escritura ni hay escritura en el tiempo” (89). Este pasaje ilustra una suerte de imposibilidad entre escritura y temporalidad que implota tanto la escritura documental como la literaria que encontramos en los archivos y que usamos para confeccionar la “historia”. “La casa clausurada”, por otra parte, comparte el relato del regreso de un hijo a la casa de la madre que ha fallecido recientemente. La voz narrativa en primera persona opta por escribir sobre los recuerdos que tiene de la casa de la madre en vez de narrar un testimonio de lo que realmente pueda estar contenido en ese recinto: “Las casas clausuradas siempre poseen puertas largas. No he abierto la casa porque aún me queda melancolía que hurgar. Sin embargo, ya removí las vigas que cruzaban la puerta. Se puede decir que desclausuré la casa clausurada. Pero el paso definitivo de tomar la perilla con la profundidad circular de la mano y volver hacia la derecha, empujar la puerta con el pie y cierta presión del hombro aún no ocurre” (71). Este cuento contiene una serie de memorias “desordenadas” que tiene un hijo de la madre ausente y sus pertenencias, pero el relato termina antes

de que la puerta de su casa se abra y con ello se esfume la polisemia volátil y frágil de la evocación que se rige por la asociación libre del afecto. Estos dos relatos sugieren una relación entre ficción y memoria en la que lo personal, lo aleatorio y lo histórico se entrecruzan en un espacio intermedio entre el dato histórico y el momento lírico. El mismo Ramos Otero resume estas ideas en su ensayo “Ficción e historia: Texto y pretexto de la autobiografía” (1998), donde propone una reflexión sobre la relación inestable y provocativa entre la historia y la ficción a partir del lugar que la autobiografía ocupa en su obra como cuentero. En este ensayo se puede detectar la voz juguetona y revoltosa de Ramos Otero, que se detiene a considerar la relación siempre tensa entre el cuentero, lo histórico, la traducción, la imaginación: Quiero pensar que mi escritura no comenzó conmigo. Quiero pensar que mi escritura es ese diálogo incesante con todos los cuenteros que, como yo, en un momento lunaroso de nuestro personaje asumimos lo que con toda lógica de sapo habíamos aprendido y que de momento se disolvió con la locura de ser ese escorpión que ante todo defiende aquello para lo que la lógica no existe. Escribo esta ficción que afortunadamente me ha vuelto histórico porque la palabra escrita de un cuentero es historia subrayada, escribo esta historia porque sé que la historia me alucina,

me vuelve justo al territorio de la cuneta eterna de todos los juglares que por ser lo que son no tuvieron que justificarse en las demandas exteriores que intentan organizar las palabras como si fueran artículos de vendedores ambulantes (142). Para Ramos Otero la ficción abandona la historia personal y colectiva para obedecer a los imperativos internos de sus personajes; en ocasiones la historia se convierte en una alucinación. Cada personaje está escrito de una manera específica que no obedece a la lógica de la vida diaria, a la verosimilitud o al afán de supervivencia. Los personajes responden a la tensión de la ficción y la historia que se articula “entre lo que Borges resumió, con tanto acierto, como la simultaneidad del tiempo y la sucesividad del lenguaje” (138). En su reflexión sobre ficción y autobiografía, Ramos Otero insiste en el acento del yo que se transforma en toda una serie de personajes “que se escapan de todos los prejuicios inventados por la falta de locura y de imaginación” (142). Lawrence La Fountain Stokes se refiere a la “autobiografía por proyección crítica” para describir esos momentos en que la voz narrativa se refiere simultáneamente a sí mismo en el acto de escribir sobre otra persona u otro personaje (2009, 21). Para Ramos Otero es una coincidencia feliz que, en español, “cuentero” se utilice simultáneamente para referirse a quienes escriben cuentos y a quienes logran hacer pasar mentiras por lo real. Y este ensayo le sirve como recinto discursivo en el que la reflexión crítica se confunde con la travesura de la imaginación. Su ficción es, a fin de cuentas, la “traducción de la autobiografía”, (141) ese decir donde la gramática falla y donde es posible un cuentero nacido en un pueblo de embuste, la Atenas de Puerto Rico, “que a minutos del pueblo estaba el mar, la playa de Palmira Parés, de la Mujer del Mar…” (141). Y es, precisamente, desde ese umbral entre el dato histórico y la fantasía que Manuel Ramos Otero propone en su narrativa una mirada a Puerto Rico en la que se interrogan conceptos claves para el estudio de los legados coloniales entrelazados con complicadas tramas del deseo perverso e indómito de personajes que transitan constantemente entre diferentes momentos y coordenadas temporales e históricas. En este ensayo propongo explorar cuatro momentos claves en la poesía y narrativa de Ramos Otero en los que se cuestionan términos claves en la historiografía y estudios literarios sobre la configuración de Puerto Rico como neocolonia contemporánea. Los cuatro textos que discuto usan el fin del siglo diecinueve como referente crucial para descalabrar el archivo histórico. El primer momento es la interrogación del discurso nacionalista de fines de siglo 19 a partir del motivo de la poliamoría elaborado en el primer poema de Invitación al polvo. Luego exploro su intervención crítica en discursos sobre el criollismo, el mestizaje y mulataje en Puerto Rico y en el Caribe hispánico en el relato “Página en blanco y staccato”. El tercer momento es su reimaginación de la diáspora boricua a Nueva York en “La otra isla de Puerto Rico.” Y el último caso es su meditación sobre el rol de la ficción para entender la emigración boricua a Hawai‘i. En todos los casos, Ramos Otero propone la ficción como intervención crítica que cuestiona los límites disciplinarios de la historia y de los estudios de literaturas nacionales. Cierro el ensayo comentando cómo en la obra de Ramos Otero la imaginación abandona el rol del suplemento del archivo (que subsana las lagunas o silencios de las historias oficiales y los discursos identitarios nacionalistas) para convertirse en intervención crítica que complica la definición del archivo en la historia y de la explicación de texto en los estudios literarios y culturales.

II. Polvos decimonónicos: “Cuba y Puerto Rico son…”2

“…las dos efimeras alas del ángel del amor.” (9) —Manuel Ramos Otero, Invitación al polvo.

El poemario Invitación al polvo (1991) está lleno de ecos, recuerdos y resonancias que recorren la literatura hispánica barroca y múltiples referentes a escritores boricuas, caribeños y latinoamericanos. Es también un volumen que se escribe en el momento más álgido de la pandemia del SIDA y en los últimos meses de vida del autor a fines de le década del 1980. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la muerte, el volumen está permeado por el jugueteo semántico entre muerte y orgasmo invocado en el referente al

2 Incluyo aquí algunas secciones publicadas en mi columna “‘Cuba y Puerto Rico son…’: Lola Rodríguez de Tió y Manuel Ramos Otero.”

“polvo enamorado” en el epígrafe del soneto de Francisco Quevedo titulado “Amor constante más allá de la muerte”: “Su cuerpo dejará, no su cuidado;/ serán ceniza, más tendrá sentido;/ polvo serán, mas polvo enamorado.” La colección de poesía de Ramos Otero abre con un poema que revisita y resignifica los reconocidos versos de Lola Rodríguez de Tió3 “Cuba y Puerto Rico son…”, que forman parte del poema que abre la colección en Mi libro de Cuba, publicado en La Habana, Cuba en 1893. Ramos Otero reinterpreta el poema desde la complicación que agrega el deseo perverso y polimorfo (como diría Freud, 157), tema marginado en las lecturas nacionalistas de la poesía de Rodríguez de Tió. La lectura caribeñista y latinoamericanista se ha concentrado en el proyecto confederacionista que se anuncia en estos poemas de Rodríguez de Tió publicados en la última década del siglo diecinueve. Con frecuencia mal atribuidos a José Martí, “Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas” invocan a dos de los países del Caribe hispano a partir de una historia compartida de colonización española y deseos de identificación antillana. El contexto de la publicación es importante, pues Lola Rodríguez de Tió escribe en un momento en que coexisten ecos del proyecto de la Confederación Antillana con las luchas de independencia de Cuba y Puerto Rico contra España.4

3 Lola Rodríguez de Tió participó muy activamente en el movimiento nacionalista en Puerto Rico, y durante su vida estuvo desterrada en Caracas y luego en Cuba, de donde se fue hacia Nueva York en 1895, cuando se intensificó la lucha por la independencia en Cuba. Participó en clubes femeninos que apoyaban el Partido Revolucionario Cubano, y fue interlocutora de Máximo Gómez y de Eugenio María de Hostos, entre otros. Después que terminó la Guerra Hispanoamericana en 1898, regresó a Cuba, donde residió hasta su muerte en 1924. Entre sus obras más conocidas se encuentran la letra original del himno nacional de Puerto Rico (compuesta en 1868 y que se identifica a menudo como la versión revolucionaria de “La Borinqueña”), y los versos sobre Cuba y Puerto Rico que comento aquí (Díaz Castro). 4 La Confederación Caribeña surge en la década de 1860 y se define generalmente como un proyecto coimaginado por Ramón Emeterio Betances (1827–1898), Eugenio María de Hostos (1839–1903), José Martí (1853–1895) y Máximo Gómez (1836–1905), en diálogo con Anténor Firmin (1850–1911) No obstante, a Manuel Ramos Otero le interesa otro motivo de este poema que excede la lectura nacionalista y confederacionista, pero que aparece sugerido en los poemas originales de Rodríguez de Tió. Para entender el jugueteo y desorden que se propone en los versos de Ramos Otero, vale la pena releer algunos pasajes claves de los textos decimonónicos originales. Mi libro de Cuba abre con dos poemas, uno dedicado a Cuba y el otro a Puerto Rico. La voz lírica se refiere a un momento de exilio, y trata de consolidar en sus memorias y sus afectos la patria boricua y su nuevo entorno cubano. “A Cuba” Cuba, Cuba, a tu ribera llego triste y desolada, al dejar la patria amada donde vi la luz primera! Sacude el ala ligera la radiante inspiración, responde mi corazón en nobles afectos ricos, la hija de Puerto Rico lanza al viento su canción!

Yo no me siento extranjera: bajo este cielo cubano cada ser es un hermano que en mi corazón impera. Si el cariño por do quiera voy encontrando a mi paso, ¿Puedo imaginar acaso

y sus meditaciones sobre Haití como la primera y única república negra de las Américas. En 1874 Betances fundó en París la Liga de las Antillas para luchar por la confederación. En 1878 Antonio Maceo (1845-1896), Gregorio Luperón (1839-1897) y Betances fundaron la Liga Antillana, una organización secreta que también promovía la independencia de las islas del Caribe con el propósito de crear una confederación (Buscaglia-Salgado, 2003, 248). Para más información sobre la confederación antillana, ver Arroyo (2011, 2016), Chaar Pérez, Reyes Santos y el número especial de Small Axe “Con-Federating the Archipelago”, que coedité con Katerina González Seligmann.

que el sol no me dé en ofrenda, un rayo de luz que encienda los celajes de mi ocaso?

Vuestros dioses tutelares han de ser también los míos! Vuestras palmas, vuestros ríos repetirán mis cantares… Culto rindo a estos hogares donde ni estorba ni aterra el duro brazo que cierra del hombre los horizontes… Yo cantaré en estos montes como cantaba en mi tierra!

Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón… ¡Qué mucho si en la ilusión que mil tintes arrebola, sueña la musa de Lola con ferviente fantasía, de esta tierra y de la mía hacer una patria sola! (3-6, énfasis mío)

Me interesa enfocarme en dos motivos paralelos que se elaboran en el poema. De una parte, el tema del exilio de Puerto Rico y la recepción amable en la isla cubana. La voz lírica encuentra en Cuba otra casa que se le brinda con generosidad ante la ausencia de la patria boricua. El afecto que se expresa en el poema se refiere por una parte al agradecimiento por el recibimiento cubano y a la identificación que se facilita por las similitudes culturales, geográficas, climáticas e históricas entre las dos islas. El amor se manifiesta como celebración de un nuevo lugar que se convierte en hogar para la voz lírica que, como un pájaro viajero, se posa en Cuba, adopta los referentes y espacios de la segunda isla y los celebra en sus poemas, como la inspiración de la voz lírica que se representa como un ave canora. El segundo motivo se arma a partir de la trama más simple del exilio de Puerto Rico y el encuentro de una casa en Cuba. Las referencias implícitas a las afinidades y paralelos políticos e históricos vinculan a ambas islas y con ello facilitan la comunión afectiva. Si la voz lírica se representa como ave migrante, las dos islas se convierten en sus dos alas que le sirven de refugio. El tema de la confederación como solidaridad política se traduce en el deseo de crear una sola patria entre las dos islas. En ese contexto, los muy conocidos versos “Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro las dos alas…” sintetizan el deseo de la voz lírica de unir a ambas islas en un solo motivo político y afectivo, en un proyecto que, aunque de índole nacionalista, implica una noción de la patria que incluye a más de un país —y a más de una isla— en su articulación identitaria. En el segundo poema de la colección, titulado “A Puerto Rico”, se invoca la memoria del lugar de origen como “nido de flores/ donde comencé a soñar, /al calor del dulce hogar/ que dio vida a mis amores” (7). La voz lírica rememora la patria desde el exilio, reafirma su nostalgia por la isla, pero reitera su amor compartido por Cuba como nueva patria: Feliz yo si logro un día la realidad de mi ensueño, enlazar con noble empeño aquella tierra y la mía! Yo las cantaré a porfía ensalzando sus primores, y en la esencia de sus flores haré que mi canto suba, pues hoy Puerto Rico y Cuba son mis dos grandes amores.

Como al ave viajadora que rauda tiene la pluma, pronto envolverá la bruma de la ausencia a tu cantora. Mas ¿qué importa? si te adora, será en vano que se ausente; en los claros de su mente y del sol a los reflejos, de cerca como de lejos, ¡tendrá tu imagen presente! (9, énfasis mío) El segundo poema repite temas ya presentados en

el primer texto: afectividad emotiva e intereses políticos compartidos convierten a ambas islas en partes de una misma ecuación. Nuevamente, la voz lírica es el ave cuyo cuerpo (y cuya movilidad) se completan con las dos alas, cubana y boricua, como el corazón donde dos afectos encuentran espacio cónsono dentro de una misma canción. En esa medida, en el imaginario que Rodríguez de Tió invoca en el poema coinciden nacionalismo y confederación antillana, disolviendo y complicando posibles oposiciones entre nacionalismo y proyecciones archipelágicas en la región. ¿Qué ocurre, entonces, cuando Manuel Ramos Otero relee y se apropia de los versos de Lola Rodríguez de Tió casi un siglo más tarde? El texto de Manuel Ramos Otero también abre la colección de poemas Invitación al polvo (1991), que se publica póstumamente. El contexto en el que escribe Ramos Otero es otro, pero en ese momento se viven las consecuencias de esa guerra del 1898 que ocurrió en la época de Rodríguez de Tió. Casi un siglo después de que Puerto Rico se ha convertido en territorio no-incorporado de los Estados Unidos, Ramos Otero vive en el Puerto Rico que ha redefinido su condición neocolonial como el Estado Libre Asociado (desde 1952) y cuyo proyecto de modernización e industrialización ha dejado un saldo de una significativa comunidad boricua en la diáspora.5 El autor mismo es parte de la diáspora boricua en Nueva York; se fue de la isla como un sexiliado porque no pudo soportar la homofobia de la isla. En la relectura del poema de Lola Rodríguez de Tió que hace Ramos Otero se lleva a cabo un desvío glissantiano, pero en su acepción queer además de caribeña. Tomando como punto de partida una complicidad

5 Territorio no incorporado se define en la cláusula territorial de la constitución, que forma parte del artículo IV, sección 3: “The Congress shall have power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State.” (www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html). En el caso de Puerto Rico, de acuerdo con la Corte Suprema “[T]he Island of Porto Rico is a territory appurtenant and belonging to the United States, but not a part of the United States.” [La isla de Puerto Rico es un territorio anejo y perteneciente a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos] (Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 287 (1901). homoerótica que se refiere a la femineidad masculina de Rodríguez de Tió y a su poética de referencias lésbicas (Daniel Torres, La Fountain Stokes), Ramos Otero rebusca en el archivo antipatriarcal del discurso antillanista en Puerto Rico para enfocarse en el afecto poliamoroso que se manifiesta en el texto decimonónico hacia las dos patrias feminizadas, Cuba y Puerto Rico: “Yo las cantaré a porfía/ ensalzando sus primores,/ y en la esencia de sus flores/ haré que mi canto suba,/ pues hoy Puerto Rico y Cuba/son mis dos grandes amores.”

En la reinterpretación queer del poema, las dos islas se convierten en dos hombres exiliados ebrios de deseo:

1

Cuba y Puerto Rico son las dos efímeras alas del ángel del amor. Cuba y Puerto Rico son dos hombres sudorosos exilados al sol. Cuba es todo niñez todo sueño de lo que ya no es. Puerto Rico es el barco siempre anclado al revés. Cuba y Puerto Rico son sin ser: ciudad de la calle abajo del borracho madrugado abrazado y malherido de las voces que en delirio condenan todo su paso, la libertad que al ocaso resplandece en cada cirio. Cuba ama a Puerto Rico por todo lo que ese puerto de bahía pantanosa quisiera dejar de ser y ese puerto quiere a Cuba desesperado y sombrío, como un amante tardío, como a fábula lejana, como a infierno prometido, como al sudor del vencido que vuelve siempre a su nido y en la cama encuentra el alma. Cuba y Puerto Rico son una canción del desierto de la noche solitaria, dos alas que al ser cortadas se encontraron con su cuerpo

se saborearon el sexo destilado en cada orilla y se besaron heridas al borde de la locura, que vivieron pesadillas abrazados a la duda del amor que no perdura y la felicidad que acaba, del cuerpo que se enternece con la eternidad del mar, y así como el mar divaga desde una isla a otra isla como el que quiere volar y alejarse de la paz, de la guerra y del vacío hasta llegar a ese río y subir por la montaña antes del atardecer, donde al fin podrá volver a existir ala con ala a mirarse cara a cara, cuerpo a cuerpo y comprender aquel espejo remoto con sus lunas astilladas, aquel bosque que sin hadas sigue siendo misterioso y ese sabor lujurioso de otro orgasmo infinito, entre Cuba y Puerto Rico, con ese ángel que pasa. (9-10)

Aunque el poema de Ramos Otero tiene intertextos históricos y políticos que apuntan hacia el proyecto de la Confederación Antillana, el móvil principal del poema (y del libro Invitación al polvo) es el deseo homoerótico que complica y hasta trasciende la trama nacionalista decimonónica, jugando con el doble significado de “pájaro” y “pato” en los contextos cubano y puertorriqueño (La Fountain-Stokes 1999, 19-20, Rosa). Destacaré dos gestos del poema de Ramos Otero. Primero, las dos islas se presentan como dos hombres enfrascados en una relación afectiva que se localiza en la tensión de opuestos y en la impermanencia del amor. A la imposibilidad de ese ser se opone la imperiosidad de un deseo que promueve el encuentro de cuerpos y almas, de materialidad y trascendencia, del “sabor lujurioso de otro orgasmo” y “ese ángel que pasa”. El segundo móvil del poema es el proyecto de queerizar o enrarecer el

Foto por Yolanda Martínez-San Miguel

discurso nacionalista e independentista político (con ecos de confederación Antillana) en el que se fundamenta el poema de Rodríguez de Tió. El final del poema retoma el tema de la relación entre Cuba y Puerto Rico desde una óptica diaspórica (y no exiliada como en el poema de Rodríguez de Tió). El excedente colonial y económico del presente neocolonial boricua desplaza al exiliado separatista del siglo anterior. Si en el poema de Rodríguez de Tió prevalece el móvil identitario y nacionalista como conector de lo caribeño, en el de Ramos Otero se redimensiona la poliamoría decimonónica incipiente hacia Cuba y Puerto Rico para visibilizar los deseos contradictorios del presente cubano y puertorriqueño desencantado de un siglo después. El subtexto de Ramos Otero son dos cuerpos indómitos y deseantes que producen una trama contextual e incompleta: dos sujetos “…que vivieron/ pesadillas abrazados a la duda/ del amor que no perdura/ y la felicidad que acaba/ del cuerpo que se enternece/ con la eternidad del mar, / y así como el mar divaga/ desde una isla a otra isla/ como el que quiere volar…”. Amores y felicidades efímeras, cuerpos que se conmueven con la inmensidad incontenible del mar… ése es el móvil afectivo que vincula el poema de Ramos Otero con el de Lola Rodríguez de Tió. La nación le da paso a la lujuria, a lo infinito, al ángel que pasa. No hay una teleología política que culmina en el estado nación ni en el archipiélago confederado. El deseo íntimo (perverso y polimorfo) prima por sobre el ímpetu nacionalista.

III. Colisiones entre criollismo y creolización6

“Y ahora la pasión del que encuentra a quien siempre ha buscado se había convertido en el mayor obstáculo.” (87) — Ramos Otero, “Página en blanco y staccato”

La obra de Manuel Ramos Otero también interroga críticamente los proyectos del criollismo y la creolización en el Caribe para realzar los entramados de la relacionalidad (glissantiana y sensual) entre diversas culturas provenientes de Africa, Asia, Europa y América

6 Incluyo aquí secciones publicadas en “Literatura mundial y colonialidad: Repensando el pluriverso -Segunda Parte.” https://www.80grados.net/literatura-mundial-y-colonialidad-repensando-el-pluriverso-2/ que se reúnen en el Caribe sin borrar las diferencias que coexisten y persisten en la zona como legados postcoloniales y decoloniales. Los relatos de la colección Página en blanco y staccato (1987) nos permiten pensar colonialismo, desplazamiento y diferencia de un modo que no reduce o borra las tensiones a partir de las cuales se articulan esas nuevas localizaciones de enunciación. En estos textos se visibiliza el devenir del sujeto caribeño como proceso complejo e inacabado. El primer relato tiene precisamente el mismo título que la colección. Este cuento explora el desfase de los discursos de transculturación, mestizaje y migración cuando se incorporan la perspectiva queer y el tema de la inmigración china al Caribe. El cuento de Ramos Otero se inspira en el género del thriller detectivesco. Se trata de un relato con una trama circular que se articula alrededor de dos personajes principales. De una parte, Samuel Fat Candelas, hijo de Ting Yao, chino inmigrante a los Estados Unidos quien va de California a Nueva York con planes de viajar a Cuba, y —de otra parte— Milagros Candelas, una boricua que reside en Nueva York, pero que desciende de una estirpe de mujeres hijas de Yemayá que fue traída por un barco holandés primero a Curaçao y de ahí, en el siglo 19, a Puerto Rico. A una de estas antepasadas de Sam Fat la había quemado en la hoguera el tercer obispo de Puerto Rico, Nicolás Ramos de los Santos (http://www. catholic-hierarchy.org/bishop/bramosn.html), en la Calle del Mondongo en la isleta de San Juan, Puerto Rico. Como el padre de Sam muere antes de que nazca el niño, Milagros cría a su hijo como puertorriqueño y como santero, y le inculca la historia de venganza contra el descendiente del obispo que asesinó a una de sus ancestras, un escritor de apellido Ramos. Sam Fat se convierte en investigador privado y pone un anuncio en el periódico para encontrar a su víctima. El otro personaje es el escritor, figura con varias referencias autobiográficas a Ramos Otero, quien se encuentra ya enfermo de SIDA y busca a un doble del escritor (referencia al otro escritor de la década del setenta, Juan Antonio Ramos). El encuentro de ambos personajes desencadena una serie de tramas paralelas que sugieren que Sam Fat ha planeado el encuentro con el escritor para matarlo en venganza por el agravio a su ancestra y que el escritor ha planeado el

Las referencias implícitas a las afinidades y paralelos políticos e históricos vinculan a ambas islas y con ello facilitan la comunión afectiva. Si la voz lírica se representa como ave migrante, las dos islas se convierten en sus dos alas que le sirven de refugio.

encuentro con Sam Fat para que éste lo mate y clausurar de ese modo una historia de amor (o deseo) trunco entre ambos.

Arnaldo Cruz Malavé y Jason Cortés han estudiado las estrategias narrativas del cuento en el trabajo que se hace con el yo autorial y la búsqueda del otro, y el juego de planos de la trama en diálogo con Borges, Cortázar y Levinas. Cruz Malavé analiza muy cuidosamente la correlación entre el trabajo con el yo autorial ficticio y el tema del asesinato en varios cuentos de Ramos Otero, y cómo en ese ejercicio hay una meditación sobre la autoridad y la autoría, así como un cuestionamiento del rol patriarcal del narrador en la literatura de la década del 1950 en Puerto Rico (240-242): “la obra de Ramos Otero marca un impasse, remite incesantemente a la dialéctica entre la generación antecesora y su generación, entre el yo unitario patriarcal, y el dialogismo deconstructor, sexualmente polimorfo” (242). A mí me interesa revisitar la relación entre ficción e historia para llevar a cabo una lectura en la que se trazan narrativas diferentes sobre la creolización afroasiática en el caso de Puerto Rico. En los relatos de Ramos Otero, el entramado étnico, religioso y cultural interrumpe las metanarrativas criollas blancas de la hispanidad puertorriqueña para traerlas a la orilla de lo caribeño translocal, negro, chino y queer. En el cuento de Ramos Otero, la negridad ocupa un lugar simultáneamente fundacional e invisible. Esta parte de mi pensamiento sobre las diversas dimensiones y definiciones de lo negro en el Caribe y las Américas está informada por mi lectura del trabajo de Jossianna Arroyo, Lorgia García Peña y Maria Elizabeth Rodríguez Beltrán. El elemento negro entra en la historia a través de dos personajes: Sam Fat y su madre Milagros Candelas, boricua emigrada a Nueva York. La negrura de Milagros es ancestral y se traza a partir de un linaje femenino: La madre de Milagros se llamaba Madama Candelas y su nombre acusaba sin tapujos la furia de un remoto agravio. La abuela de Milagros, había sido Madama Candelas Humphreys Johanes, quien fue hija de Yemayá, como lo había sido su madre y la madre de su madre hasta la primera mujer cuya cabeza había sido iniciada en el Valle de Ifé, antes de que un barco negrero holandés las desarraigara hasta el Caribe y a ella le tocara un nacimiento en la isla de Curaçao y luego, en el siglo 19 puertorriqueño, terminara siendo esclava en el ingenio cañero de Vieques y con alegría y pañuelos blancos deshilachados en el viento, hubiera dicho adiós a los españoles que se fueron con el rabo entre las patas en 1898, para que luego recibiera con los mismos pañuelos y la misma alegría a los norteamericanos que llegaron a Vieques ese mismo año. (77) Milagros viaja de Puerto Rico a Nueva York durante la gran migración de la década del 1940 y allí conoce al padre de Sam Fat. La negrura de Sam es, sin embargo, contextual, no biológica o genética: hijo de chino emigrado a Nueva York vía California y de boricua emigrada a Nueva York, tras la muerte de su padre el niño crece como boricua ectópico: Desde el momento en el que vio al recién nacido, supo que el niño sufriría la agonía del rechazo. Sam Fat había heredado de su madre la negrura de su piel; había salido a su padre en el pelo de aguja, las facciones mongólicas y el ensimismamiento. Los chinos nunca lo aceptaron como uno de ellos (no sólo porque su madre no lo era, sino porque nadie supo enseñarle ni la lengua ni las tradiciones chinas); los puertorriqueños trataron de ser más tolerantes, pero en el apodo que le pusieron al niño antes de que aprendiera a hablar, Chino, se advertía un tono abusivo de rechazo (Ramos Otero, “Página en blanco...” 76) Milagros inicia al hijo en la santería como hijo de Orunla (también Orunmila y Orula, orisha de la sabiduría, el conocimiento y la adivinación, oráculo supremo del destino humano) y le enseña cuentos sobre la isla. Cuando la madre se enferma y se avecina el fin de su vida, Sam la cuida y regresa con ella a Puerto Rico “preparado para volver a un lugar que nunca había habitado nada más que en cuento” (83, énfasis mío) y allí hereda la historia de venganza de sus ancestras, que le resulta completamente ajena porque se trata de un regreso a un lugar de origen en el que nunca ha estado antes: Otra tarde, el crepúsculo los sorprendió en una playa con acantilados de rocas negras; allí se sentaron en la arena y sobre una alfombra de paja Milagros echó sus 16 caracoles y se los leyó a Sam

Fat. Hijo de Orunla, le leyó, maestro del pasado, presente y futuro; ése es tu compromiso, si lo quieres. Sam Fat percibió en las palabras de su madre la fuerza de la venganza. Pero ese mundo de orishas no era su mundo como tampoco lo eran aquelllas ruinas tropicales ni las crónicas de los mandarines chinos. (83-84) En este relato, el fundamento mulato y negro del Caribe hispano se representa por medio de los accidentes de la diáspora y el elemento translocal vulnera las narrativas telúricas de la identidad nacional, tanto boricua como china. Milagros y Sam son claves centrales de la complejidad de las identidades cubanas y boricuas, pero no son la respuesta completa a la interrogante por la identidad ni ofrecen la posibilidad autenticista de la continuidad indígena con el territorio insular (cuestionando en parte la propuesta de Wynter sobre la indigenización negra en el Caribe). En ambos casos, la narrativa nacional se ve interrumpida por dos coordenadas alternativas que complican y hacen más densa la trama nacionalista en el contexto de las diásporas forzadas y el colonialismo extendido del Caribe insular hispánico. En el relato de Ramos Otero, la conjunción orientalista y queer se encarna en el personaje de Sam Fat, quien desciende de un chino que llega a Nueva York vía California y entronca con la historia boricua por medio de su contacto con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Sin embargo, la presencia de Sam Fat como chino, boricua y negro abre la puerta al tema de la presencia de chinos en Puerto Rico, que ha estudiado José Lee Borges en su libro Los chinos en Puerto Rico. 7 Argumento, sin embargo, que la importancia de Sam Fat en el relato reside en que su relación homoerótica con el escritor nos asoma a la diferencia inexplorada en las coordenadas de la puertorriqueñidad (tramitada por medio de la imbricación de la negridad, la identidad china y el elemento queer) que es constitutiva de la tensión entre literatura e historia

7 Aunque mucho menor que el caso de Cuba, en sus investigaciones José Lee Borges ha identificado unos 350 casos de chinos que llegaron a Puerto Rico entre 1865 y 1880. En el siglo veinte, y a raíz del triunfo de la revolución cubana, Puerto Rico recibirá otra significativa inmigración chino-cubana que se convertirá en una arista poco explorada de la puertorriqueñidad. nacional sobre la que se arma la narrativa de Ramos Otero: Los ojos de Sam Fat se quedaron abiertos, viendo caer la capa de la lluvia del hombre, anticipando que cuando su cuerpo se despojara de todo, que cuando el hombre estuviera tan cerca, su aliento no dejaría que sintiera escalofríos y entonces su carne, tan húmeda como el casco de un juey, lo arroparía. Por primera vez Sam Fat probó el sabor del mar y supo lo que era ser una isla. Estaba saliendo el sol por los cristales del techo cuando el hombre le dijo: Yo cuento cuentos y hace mucho tiempo que estuve esperando a Sam Fat para inventarlo. Pase lo que pase yo contaré tu cuento. (Ramos Otero, “Página en blanco...” 82-83, mi énfasis) El encuentro homoerórico, aunque aparentemente legitimador para ambos personajes, no se ajusta al género de la historia de retorno a una identidad nacional orgánica (el recinto de la historiografía) ni reside cómodamente en el libreto de la historia de amor (el reclamo de la literatura nacional). Tampoco se puede entender como ese momento clave del erotismo sobre el que piensa Audre Lorde en su ensayo “Uses of the Erotic: The Erotic as Power”, donde el erotismo y la sensualidad reducen la amenaza de la diferencia. El encuentro del protagonista y el antagonista se trata, en realidad, de un ejercicio de ficción en el que un “vínculo milenario” (Ramos Otero 71) o un “anacronismo étnico” (Ramos Otero 88) cierra un ciclo de venganza mutua ante la violencia impuesta por el discurso nacionalista boricua (tanto literario como histórico) contra las subjetividades negra, china y homosexual al mismo tiempo. En otras palabras, lo que le interesa a Ramos Otero es utilizar la imaginación para vulnerar los puntos ciegos, los silencios y las omisiones sobre los que se fundamenta la homogeneidad del discurso hispanófilo, criollista y nacionalista en Puerto Rico. Este relato habita, precisamente, el territorio incómodo entre autobiografía, historia y ficción. Hay en ese territorio varios relatos simultáneos. El cuento de la puertorriqueñidad no gana la partida aquí. El cuento del escritor que contradice las metanarrativas de la historia y de las literatura nacionales —y que se niega a reificar su autobiografía— es el que se prevalece al final. El acierto de Ramos Otero es utilizar

la novela detectivesca y el desdoblamiento borgiano de la acción (elaborado en su relato “La muerte y la brújula”) para cuestionar el tema de la hermandad nacional — propuesta por Benedict Anderson en su reconocido libro Imagined Communities— y para destacar, por medio del asesinato mutuo, un lugar en la historia de la ficción que ha sido negado en la ficción de la Historia.

IV. Reflejarse en el espejo del exilio “Aquí me vuelvo lírico y lo resiento” (13) —Manuel Ramos Otero, “La otra isla de Puerto Rico”

“La otra isla de Puerto Rico” explora el tema de la diáspora boricua a Nueva York desde la óptica de la imposibilidad de la memoria y lo inconmensurable de la muerte. El cuento gira en torno a la vida de dos hermanos, José Usbaldo Olmo Olmo y Liboria Olmo Olmo, nacidos a fines del siglo diecinueve, y quienes mueren el mismo día, uno en Atenas y la otra en Arecibo.8 El cuento abre y cierra con la muerte de estos dos hermanos. La primera escena del cuento describe el fallecimiento de José Usbaldo Olmo Olmo en Atenas y cómo la casera de su apartamento hace arreglos para llevar a cabo el funeral, y envía sus pertenencias a la hermana que reside en Puerto Rico. Entre los objetos de José Usbaldo que se envían por barco a Puerto Rico se encuentran sus memorias, escritas en cuatro volúmenes. La voz narrativa en primera persona es la de un “escritor” contratado por la hermana de José Usbaldo para recuperar la historia paralela de los dos hermanos, que simbolizan a la isla y su diáspora. Liboria Olmo Olmo contrata al escritor para que revise los documentos del hermano muerto y reconstruya la historia de la familia. El cuento continúa con el tema de la imposibilidad

8 Ramos Otero elabora en su narrativa límites muy fluidos entre la realidad histórica y la ficción. Por ejemplo, el nombre del personaje, José Usbaldo Olmo Olmo, se refiere indirectamente a José Olmo Olmo, un intelectual y archivista de Nueva York que fue amigo cercano de Ramos Otero (La Fountain-Stokes 2009, 41-42). de capturar la temporalidad y memoria históricas, y es, así mismo, una propuesta sobre cómo se articulan los archivos dispersos de una historia no pensable (invocamos aquí el concepto de Trouillot):9 Lo que prosigue, quisiera ser un examen riguroso de un carácter porfiado y empecinado en la duda histórica. Intento ser tan sólo el portavoz del muerto de la misma manera que tantas espiritistas puertorriqueñas, discípulas innegables de Allan Kardec y fieles creyentes de potencias yoruba, Vírgenes cristianas y piedras taínas puntiagudas, han tratado de ser al hablar por cientos de espíritus de luz logrando evadir la interferencia de seres atrasados. (11) La historia, según los archivos históricos, conecta la familia de los Olmo Olmo con las Canarias: “trazad[a] hasta el Conde del Olmo, hacendado de Islas Canarias, según los libros Blasones españoles (Paluzíe y Cantalozella, Esteban; Barcelona, 1867) y el Libro de oro de los apellidos españoles (Vilches y Marín, Ernesto; Madrid, 1902)” (12).10 En los cuatro volúmenes de las memorias de Jose Usbaldo Olmo Olmo, el escritor encuentra un eco de ese mismo registro oficial de la historia: “Y ahora ese mismo caballero dejaba sus Memorias, un legado de 4 volúmenes donde la historia, vista a través de los ojos ahumados de un caballero, trazaba la épica de una familia, utilizando los puntos de vista conocidos a la palabra escrita: las tres personas singulares y plurales, vigiladas constantemente por el dios omnisciente de la vida y la muerte” (15-16). En este pasaje gramática e historia se presentan como

9 Trouillot usa la noción de “lo impensable” para explicar el lugar anómalo que ocupa la revolución haitiana en la historiografía de las Américas: “The events that shook up Saint-Domingue from 1791 to 1804 constituted a sequence for which not even the extreme political left in France or England had a conceptual frame of reference. They were ‘unthinkable’ facts in the framework of Western thought. […] The unthinkable is that which one cannot conceive within the range of possible alternatives, that which perverts all answers because it defies the terms under which the questions were phrased.” (82) 10 El relato incluye referencias a textos históricos reales, aunque algunos han sido poco mencionados en los estudios del siglo diecinueve puertorriqueño. Incluyo las referencias en la bibliografía, pero dejo para otro momento una posible relectura de estos textos en diálogo con la narrativa de Ramos Otero.

órdenes que reducen artificialmente la polisemia del lenguaje y la densidad sincrónica del tiempo. El escritor rechaza ese modo de consignar la memoria: No vale la pena ponerme a enumerar ahora todos aquellos libros y documentos de la isla de Puerto Rico que ni la paciencia historicista de Doña Isabel Gutiérrez del Arroyo había corroborado para sus notas al calce, y yo mismo no me siento heredero de la noble virtud. He tratado de ser fiel a la realidad y quiero intentar ser objetivo. (11) Hasta mis manos han llegado los documentos necesarios para ir atando cabos, pero advierto que solamente es una forma de hilar los hechos; he tratado de mantenerme fuera, porque realmente ésta no es mi historia, aunque admito que todo esto despierta unas “apariciones” históricas que asustan, y cada nueva “aparición” se remonta a otra como para que uno concluya que la casa de la finca La Esmeralda estaba bien “habitada”. (13) En este relato, el escritor compara la historia con una conversación con los espíritus de los muertos, y opta por la ficción como el modo más fidedigno de confeccionar las memorias. Las coordenadas del pasado a las que hace referencia el escritor se refieren a un Puerto Rico inusual: Puerto Rico es la puerta del mar, una llave mohosa para la América de las mil lenguas, pero llave al fin; un barco de remeros bilingües clamando la protección de las siete faldas marítimas de Yemayá en la tempestad cotidiana de las Áfricas reconstruidas en los caracoles dispersos de cada babalao; una canoa de cobre de Mongolia cuyos remeros peregrinaron hasta la morada de Yocahú y esperaron hasta que de la ofrenda triangular de la yuca emanara la sangre violeta de la guerra contra todo lo que alterara la tranquilidad absoluta de las piedras de oro en el fondo de los ríos; cada remero solitario de las olas caribes, pensando en el otro y el otro remero solitario que por siempre navegara las dulces venas de los ríos isleños y la preciosa sal de las bahías, en la indisoluble hermandad de yugos achicharrados en un claro de bosque, libertad de soledades mutuas en la nave que siempre revoluciona a sus guerreros, y ahora, detenida en su curso, no podría detener el fantasma histórico de un hombre, y el otro Don José Usbaldo Olmo Olmo aún a bordo, recogiendo aquí un caballo muerto, enterrando allá los escombros de un alfil delator que forzó un cambio en los planes del movimiento, y que la justicia caníbal de un peón transformó en el estiércol que hace la tierra cultivable en un terreno rebelde. (16-17) Mientras que la historia que trata de recuperar y escribir José Usbaldo Olmo Olmo sigue los moldes tradicionales del género, los recuerdos y relatos orales de Liboria Olmo Olmo trazan otra trayectoria de insurrecciones y resistencias constantes para la historia de la isla: “Hablaba lo mismo de la Revuelta Nacionalista de los cincuenta contra la política muñocista de una isla que se convertiría en un Estado Libre Asociado, que de los tabaqueros puertorriqueños que emigraron a New York desde las postrimerías del siglo pasado hasta sentar las bases de El Barrio” (15).11 Separatismo, colonialismo y diáspora se conectan en el relato que propone la hermana de la familia Olmo Olmo. Sus testimonios orales también conectan la Hacienda de La Esmeralda con movimientos criollos negros separatistas del Caribe a fines del siglo, vinculando a Puerto Rico con toda una historia afrocriolla que usualmente se asocia con Haití o con Jamaica, pero no con las islas del Caribe hispano. El personaje de Doña Maríe Cafolé, que forma parte de un plan insurrecto lidereado por trabajadores y jornaleros de las fincas cafetaleras del interior de la isla, es descrito por doña Liboria como “una mujer hermosa […] originalmente de Senegal y después de las Canarias, y Martinica, y Haití, y Puerto Rico, y de tantos otros lugares hasta su desaparición en New York a principios de este siglo” (18).12 En estas historias, Puerto Rico forma parte de un imaginario archipelágico que vincula el Caribe con África y las Canarias.

11 Sobre la oralidad en este relato, ver La Fountain Stokes 2009 y Dessús. 12 En este momento, el cuento hace referencia al levantamiento de Ciales y se incluye una nota al calce donde se hace referencia al libro de Juan Manuel Delgado, que estudia y documenta este incidente.

Y es justo después de que se comparte el relato de Marie Cafolé, en la próxima sección del cuento, que se hace referencia a Nueva York como “la otra isla de Puerto Rico” a la que emigran miles de puertorriqueños a partir de la invasión de la isla en 1898: “Estamos en otra isla. New York es otra isla. He querido evadir el determinismo geográfico, pero estamos en otra isla: ustedes y nosotros. Inevitablemente, estamos en el apartamento de un ‘escritor’”. (19) Este apartamento es simultáneamente la casa del “escritor” y de un José Usbaldo Olmo Olmo entre real e imaginario que en los párrafos finales del cuento emprende un regreso a la hacienda La Esmeralda en Puerto Rico para descubrir que su hermana ha muerto exactamente en la misma fecha en la que, según la apertura del relato, había fallecido José Usbaldo Olmo Olmo en Atenas: el 1 de agosto de 1977. El relato insiste en consignar la invisibilidad de los boricuas diaspóricos en los archivos oficiales de la isla y de Estados Unidos: Estamos en medio de los otros de la otra isla de Puerto Rico, más de un millón de fotografías ignoradas en los archivos de emigrantes. Hace tiempo que estamos llegando a esta isla, desde la otra, y ustedes lo saben. Algunos andan por ahí con imágenes caducas de cafetales, cañaverales y siembras de tabaco. Los menos recuerdan haberse montado en el tren (cuando había tren en Puerto Rico) desde el pueblo que dejaron hasta la bahía de San Juan, donde tomaron el barco que los trajo hasta esta isla en que hora estamos. Otros han enterrado demasiados muertos aquí y no vale la pena que piense en Puerto Rico, donde las cosas están tan malas. (20-21) Entre la isla y el mundo se encuentran los dos hermanos. Liboria le envía cartas a su hermano sin lograr entablar con él un lenguaje común, un diálogo, una relación. José Usbaldo escribe sus memorias con un discurso decimonónico y melancólico mientras recuerda a Puerto Rico desde Atenas. En la imposibilidad de ese vínculo se inmiscuye el “escritor” para narrar cómo, en un momento de duda ante a quién le pertenece la historia, José Usbaldo decide regresar a la isla, a la hacienda la Esmeralda, donde encuentra la tumba de su hermana. En ese gesto de circularidad narrativa que abole la verosimilitud temporal, el relato señala la imposibilidad de compaginar la historia oficial con la oral, sobre todo por las escisiones y borrones que invisibilizaban las memorias de comunidades disidentes de Puerto Rico, al mismo tiempo que se niega el impacto significativo de la diáspora boricua en Estados Unidos en el devenir insular. De ahí que el título aluda, simultáneamente, a la multiplicidad de islas en los archivos históricos y en la localización física de la comunidad boricua.

V. Volver a inventar el lenguaje

“Lo que importa es que nuestra casa siempre ha tenido una orden de desahucio clavada sobre la puerta.” (55) —Manuel Ramos Otero, “Vivir del cuento”

El último relato que me interesa comentar es “Vivir del cuento”, texto en el que Ramos Otero explora una narración en dos temporalidades: un presente que tiene lugar en la década de 1980 y que se centra en su relación con Magali García Ramis a partir de la pasión compartida por los cuentos y el testimonio recogido en unas cartas escritas a fin del siglo 19 por Montserrate Álvarez, quien relata la experiencia de los puertorriqueños que fueron llevados a Hawai‘i como parte de un esquema laboral que ilustra la colonialidad de la diáspora archipelágica a principios del siglo veinte.13 Lo que une ambas temporalidades es el descubrimiento de Ramos Otero del dato histórico de la migración de puertorriqueños a Hawai‘i en una presentación

13 En este cuento se hace referencia a la migración de un poco más de 5,000 puertorriqueños a Hawai‘i a principios del siglo veinte (entre noviembre del 1900 y agosto del 1901), quienes fueron llevados a este archipiélago del Pacífico para trabajar en el cultivo de caña de azúcar como empleados de la Sugar Planter Association. Esta migración colonial forzada —que tuvo lugar a raíz de la ocupación de Puerto Rico, Cuba, Guam y las Philippinas en 1898, y tras la anexión oficial de Hawai‘i a Estados Unidos— es un ejemplo de cómo el colonialismo ha operado en las posesiones insulares que pasaron a formar parte de Estados Unidos como satélites coloniales. Parte de esta comunidad de boricuas permaneció en Hawai‘i y hoy se les conoce como los Borinkis. Sobre este tema ver el trabajo de Carr, Poblete-Cross, Lopez y Foster y Ruiz y Serrano.

de Norma Carr en la conferencia “Imágenes e Identidades: el puertorriqueño en la literatura”, organizada en 1983 en Rutgers Newark por Asela Laguna. El detonador del cuento es un vacío en la historia oficial de Puerto Rico que estimula un afán de contar entre dos escritores cuenteros, pero no para subsanar el silencio de la historia, sino para inventar un nuevo lenguaje: “¿Estamos escribiendo todo esto porque nos sentimos culpables de no haberlo sabido antes? ¿O lo nuestro es un bochinche irremediable de cuentistas vagos buscándose una oreja que nos oiga? ¿Lo nuestro es comunismo o espiritismo del bueno?” (66) El cuento de Ramos Otero de inmediato me recordó “Los fundadores: Alfonso”, texto de Lourdes Casal que explora la cubanía desde las perspectivas negra, china, femenina y queer.14 Ambos relatos comparten gestos simbólicos y formales similares. Por una parte, la ficción está llamada a subsanar, no los vacíos del archivo histórico, sino las omisiones de la historiografía oficial. Lo que esto quiere decir es que, aunque el archivo histórico contiene muchos documentos primarios que apuntan a la existencia de aspectos menos explorados de la identidad nacional, es la falta de imaginación del investigador que va al archivo la que invisibiliza ciertos sujetos y ciertas preguntas. Por otra parte, a nivel formal, los dos relatos alternan dos temporalidades, una que aspira a servir de archivo histórico y otra que se refiere a un presente donde esa invisibilidad se moviliza como motivo de la ficción. No obstante, las similitudes entre los estos dos relatos traviesos e irreverentes no pueden agotar sus diferencias. En el relato de Ramos Otero, el presente narrativo no se ocupa en llevar a la trama los vacíos de la historiografía, sino que el presente es una meditación sobre el lugar de la pasión por el cuento —ya sea ficción, chisme, el invento, el embuste— como móvil de ese gesto correctivo a la interrupción a la imaginación que presupone la historia: “La mera mención de la palabra ‘cuéntame’ hacía posible nuestra amistad, fundamentada en la palabra y en todos

14 Estudio el relato “Los fundadores: Alfonso” de Lourdes Casal en más detalle en Martínez-San Miguel 2016. sus recovecos, y preparaba el terreno para una continuidad interrumpida solamente por los libros de historia” (51). Al mismo tiempo, si en Casal las viñetas están claramente identificadas y se asocian con la Historia o con las perspectivas de dos personajes en el cuento —Alfonso y su biznieta, que es la narradora de toda la historia—, en el cuento de Ramos Otero el relato salta de la voz de un yo que es escritor y de un yo que es Montserrate Álvarez sin marcas textuales claras. El texto es un testimonio en primera persona que narra historias individuales, y no una narrativa objetiva que se refiere a la experiencia de una migración masiva como la de los chinos a Cuba. En el caso de Álvarez, parte importante de su relato es la captura de un barco que transporta puertorriqueños entre California y Hawai‘i para rebelarse por las condiciones de opresión en las que se encuentran durante la travesía y la historia de resistencia boricua a lo que he descrito como la colonialidad de las diásporas (Martínez-San Miguel 2014). El narrador de las cartas eventualmente asume una identidad hawaiiana, precisamente por las similitudes en el trato que reciben los sujetos coloniales del Caribe y del archipiélago insular en el pacífico: “Hoy y desde que llegué a Hawaii he aprendido a sentirme hawaiiano: nos iguala la miseria, el silencio voluntario del que espera una catástrofe natural que nos redima la culpa por estar desapareciendo del rostro de la Tierra, nos iguala el número” (57). El relato de Ramos Otero propone, pues, otro proyecto muy distinto al de Casal, pues su interés no es subsanar un olvido del archivo histórico, sino usarlo como pretexto para llevar a cabo un ejercicio de imaginación que termina cuestionando la posibilidad misma del reclamo histórico. Su preocupación central es una suerte de digresión sobre el lugar de la ficción y su tensión con el gesto que anima el archivo histórico, puesto que los documentos primarios se convierten en pretexto para armar un cuento: “¿Cómo se cuenta un cuento? ¿Se permiten los apartes y las digresiones y los brincos históricos? ¿El mejor cuento es el más corto? ¿Será el cuento el ‘germen” de la novela? En un cuento, ¿cuenta lo que se cuenta?” (59). En otro momento el narrador reitera la importancia de cuestionar los relatos históricos que hemos heredado en los que permea una complicidad

Foto por Yolanda Martínez-San Miguel

Playa Mar Chiquita, Manatí

con una mirada nacional o imperial que borra las tramas principales de las diásporas coloniales boricuas: “Me han dicho que no quedan jíbaros en Puerto Rico, que los que no terminamos en Hawaii, se fueron por miles de miles a New York y que cambiaron el machete por el cheque de Welfare. Yo digo que no es cierto, que la gente exagera, y que lo que importa no es lo que te cuentan sino quién te lo está contando.” (62) Este pasaje nos recuerda la diferencia entre la historia lineal y coherente que intenta armar José Usbaldo Olmo Olmo y la historia imbricada y episódica que narra su hermana Liboria en “La otra isla de Puerto Rico”. En “Vivir del cuento”, la oposición entre historia y memoria se ha desplazado a una meditación sobre quién narra y cómo se logra un buen cuento. Al igual que en otros textos narrativos que ya he discutido, el método que prevalece no es el del examen cuidadoso del documento u objeto primario para recuperar la historia de los boricuas en Hawai‘i, ni la lectura cercana del texto para descifrar su significado real, sino el realce del medio narrativo para reflexionar sobre las muchas historias posibles que ni el acercamiento objetivo de la historia —ni la reapropiación literaria— pueden rescatar: No terminé de leer la carta. Montserrate Álvarez es el tipo de hombres que son personajes de cuento, de esquina y de barra. Además, las cartas siempre reconocen la presencia inmediata de un lector que está dispuesto a creer todo lo que le cuentan. Por otro lado, hablar de un puertorriqueño hawaiiano precipita una sospecha de exotismo. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja y no todo el mundo tiene los pies en la misma tierra. (50) Ante la sorpresa que le provoca al escritor y su amiga Magali el desconocimiento de la historia de los puertorriqueños en Hawai‘i, lo que se impone es un interés en hacer el cuento en donde esos aparentes vacíos del archivo histórico y la memoria cobren vida propia por medio del ejercicio de imaginación del buen cuentero: Esa familia de todos nosotros se alargaba, de repente, en la aventura nuestra de indagar la historia en cada historia, de abrazar la niñez anterior para poder saber por qué las cosas son como son ahora. Al fin y al cabo, cada aventura es un recuento de las vicisitudes, tragedias y logros de un héroe. Aunque a ese héroe la historia misma lo hubiera vuelto anónimo. Recordamos que Norma había dicho que la paradoja de los puertorriqueños en Hawaii era la de tener, por un lado, una imagen negativa y, por otro, una invisibilidad total. ¿La cultura invisible, me pregunté yo, o la ceguera nuestra? ¿Quién no vio a quién? Sin duda alguna, Montserrate Álvarez y otros puertorriqueños en Hawaii habían vuelto el rostro hacia atrás, a través de las plantaciones de caña y piña, y Puerto Rico había sido una imagen, clara pero intocable, presente pero remota, y ese dolor y esa pobreza habían sido transplantados a otro suelo y otra isla, como si el tiempo los hubiera obligado a pasar de un lado a otro del espejo, como si se hubieran mudado de casa y todavía tuvieran el mismo landlord.” (54) En este pasaje la voz narrativa se distancia de la imagen de la casa amplia que vimos al principio de este ensayo, cuando Lola Rodríguez de Tió se refiere a Cuba y Puerto Rico como sus dos hogares y grandes amores. En este pasaje las diásporas coloniales expulsan a los personajes de sus hogares y los ubican en zonas de perpetuo desahucio y tránsito. El texto “Vivir del cuento” es una respuesta metodológica y ficcional, pero también un gesto de complicidad afectiva para transformar un vacío del conocimiento sobre la historia de Puerto Rico en un modo de recuperar una conexión entre el escritor y Magali, y entre ambos y su imaginario transgresor de lo puertorriqueño: “Yo solo sabía que tenía que contar algo por amor a Magali o al tiempo compartido con Magali, para que la distancia no fuera nada más que una llamada telefónica de Puerto Rico a New York, ni mucho menos la carta que Magali ni yo no nos escribiríamos aunque supiéramos que debíamos hacerlo” (60). En el cuento mismo el escritor distancia su proyecto literario de aquel que animó a la generación del cincuenta —que no entiende fuera de Puerto Rico (65)— y explora las dimensiones archipelágicas y coloniales de la situación puertorriqueña en diálogo con otras posesiones de ultramar, como las Filipinas, Guam y Hawai‘i: Y de momento caímos en la bahía de Pearl Harbor en una isla de Oahu, en su forma de herradura de la suerte que, desde 1873, había sido seleccionada

por los Estados Unidos como su gran fortaleza militar en el Pacífico (era inevitable que Magali y yo pensáramos en el archipiélago de Puerto Rico haciendo lo mismo en el medio del Atlántico), protegiendo todos los intereses corporativos a través del continente americano y luego, en pleno siglo 20 ‘defendiendo democracias contra la epidemia roja’ que ni el mismo médico chino curaría. (60) “Un año después, en 1896, el presidente McKinley firmó la anexión del Hawaii. Dos años después, en 1898, el mismo presidente ordenó la invasión militar de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Fue el 12 de agosto de 1896 cuando los norteamericanos izaron permanentemente su bandera: ningún hawaiiano del gobierno ni de la población estuvo presente. (64) Esa conjunción histórica permite explicar los motivos internos tras las movilizaciones masivas de puertorriqueños y filipinos en Estados Unidos y en el Pacífico: Estábamos en el medio sin saberlo: el Departamento de Guerra nos quería en las plantaciones y en la fuerza militar de Hawaii, la Sugar Planters no nos quería por ningún lado… que si era muy costoso traernos desde Puerto Rico cuando no queríamos quedarnos en los cañaverales, que si viviríamos de asistencia pública más que ningún otro grupo de inmigrantes, que si teníamos el peor récord criminal… La Sugar Planters se salió con las suyas y el gobierno americano accedió: era más barato traer filipinos de aquellas aguas que puertorriqueños de otros Lares.” (61) Esta historia de archipiélagos coloniales en el contexto de los Estados Unidos a partir del 1898 le da, por un lado, significado al testimonio individual de Montserrate dentro de un entramado histórico más amplio, pero, al mismo tiempo, lo convierte en el personaje ficticio que se resiste a las camisas de fuerza que le imponen el relato histórico o literario: Y entonces, de repente, llega una carta desde la colonia de Puerto Rico hasta la colonia de leprosos en Molokai devolviéndome de pronto la humanidad y ahora sí valgo como personaje de cuento, como trabajador inmigrante, como puertorriqueño, como leproso, y ya están revolcando la basura incoherente de mi historia para que esa tumba que todavía no reclama su inquilino reclame el epitafio que ustedes han escrito.” (68) La historia identifica a Montserrate como puertorriqueño en Hawai‘i, pero, al mismo tiempo reduce su compleja historia desatendiendo todo aquello que rebasa las categorías de lo boricua; la ficción permite dar cuenta de algunas de esas otras posibilidades que se han quedado fuera de la recuperación historiográfica, pero al final Montserrate rechaza el epitafio que le imponen tanto la historia como la fición.

VI. Conclusión: El desorden profundo

… Éramos compañeros del desorden profundo, pasión de vellonera hombres por fuera y por dentro, no solamente cuerpos sino historia. (33) —Manuel Ramos Otero, Poema 23, Invitación al polvo Me gustaría concluir destacando una serie de elementos compartidos en estos textos que revisitan el siglo diecinueve para proponer una relación más compleja entre memoria, historia, ficción e imaginación. En estos textos los referentes históricos y los documentos primarios se presentan como pretexto para un ejercicio de la imaginación que explora las sincronías invisibles, inexploradas o invisibilizadas por el deseo de recuperar una historia puertorriqueña. Por una parte, Ramos Otero rechaza la historia oficial aprendida y heredada sobre Puerto Rico. Por otra parte, sus textos exploran la densidad de simultaneidades que imposibilitan el rescate de una sola historia para ninguno de los sujetos o temas que se exploran en sus narrativas. El cuentero siempre encuentra disidencias, tramas indómitas que no entran cómodamente en las categorías de lo boricua o lo nacional. En los cuentos de Ramos Otero se cuestiona el límite de lo nacional para explorar relatos que centran a las mujeres y sujetos queer, a sujetos negros y chinos, a boricuas

diaspóricos en Hawai‘i y Estados Unidos, todos sujetos invisibles en la historiografía y discursos oficiales sobre la puertorriqueñidad hasta la década del 1970. En ese sentido, en el proyecto narrativo de Ramos Otero el archivo histórico es simplemente un pretexto para empezar a hacer “otros” cuentos. Al mismo tiempo, sin embargo, la licencia poética de la ficción se utiliza para darle entrada a la historia a los invisibles de la poliamoría, los deseos perversos, las diásporas coloniales y las redes archipelágicas que reconectan a Puerto Rico con toda una serie de dimensiones de un caribe negro, asiático, queer y diaspórico que complican el relato simplista del mestizaje entre indígenas, españoles y africanos prevaleciente en el criollismo hispanófilo en la isla hasta la década de 1970. El gesto principal en estos textos es el desorden y la lectura a contrapelo (desde la ficción polisémica) del texto u objeto de archivo. El jugueteo y la transgresión se imponen sobre las pretensiones del estudio sistemático de la evidencia histórica o sobre la precisión de la exégesis del texto literario. El objetivo último no es recuperar una historia o una memoria, sino contar los otros cuentos que siempre se quedan sin contar. La segunda dimensión importante en estos textos de Ramos Otero es el lugar que ocupa la imaginación, la fantasía y la ficción ante lo que el archivo histórico no puede ofrecernos. En ese proceso, el escritor explora la improductividad de la narración lineal y la reemplaza por toda una serie de relatos circulares (aludiendo con frecuencia a Borges, como pretexto o inspiración) en los que los relatos de los distintos personajes cancelan la posibilidad de un relato lineal. Esta circularidad, que aniquila la posibilidad de una historia definitiva, permite que muchos relatos permanezcan abiertos, invitando a esta lectora a abandonar el ejercicio totalizante del gesto histórico y de la exégesis que subyace en el modelo de la explicación de texto (“closereading”) que prevalece como el método de investigación privilegiado en los estudios literarios y culturales. La propuesta de Ramos Otero tiende al desorden, al relato imposible o inacabado, al personaje que no se deja atrapar ni por el escritor o historiador, ni por los gestos colonizadores de ambos. En ese contexto, el cuentero ofrece una serie de alternativas que establecen un pacto con la imaginación, que no domestica el desorden profundo, sino que lo desata… y lo goza.

VII. Referencias Anderson, Benedict. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Spread of Nationalism. Londres: Verso, 1983.Londres: Verso, 1983. Archbishop Nicolás Ramos y Santos. (http://www.catholic-hierarchy.Archbishop Nicolás Ramos y Santos. (http://www.catholic-hierarchy. org/bishop/bramosn.html org/bishop/bramosn.html). ). Arroyo, Jossianna. “Exilio y tránsitos entre la Norzagaray y Arroyo, Jossianna. “Exilio y tránsitos entre la Norzagaray y Christopher Street: Acercamientos a una poética del deseo Christopher Street: Acercamientos a una poética del deseo homosexual en Manuel Ramos Otero.” Revista Iberoamericanahomosexual en Manuel Ramos Otero.” Revista Iberoamericana 67.194-195 (2001): 31-54. 67.194-195 (2001): 31-54. ---. “Historias de familia: migraciones y escritura homosexual en la ---. “Historias de familia: migraciones y escritura homosexual en la literatura puertorriqueña.” Revista Canadiense de Estudios literatura puertorriqueña.” Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 26.3 (2002): 361-78. Hispánicos 26.3 (2002): 361-78. ---. “Itinerarios de viaje: Las otras islas de Manuel Ramos Otero.” Revista Iberoamericana 71.212 (2005): 865-85. ---. “Itinerarios de viaje: Las otras islas de Manuel Ramos Otero.” ---. “Manuel Ramos Otero: Las narrativas del cuerpo más allá de Revista Iberoamericana 71.212 (2005): 865-85. Insularismo.” Revista de Estudios Hispanicos 21 (1994): 303-24. ---.. “Revolution in the Caribbean: Betances, Haiti, and the Antillean ---. “Manuel Ramos Otero: Las narrativas del cuerpo más allá de Confederation.” La Habana Elegante, 2: (primavera-verano Insularismo.” Revista de Estudios Hispanicos 21 (1994): 303-24. 2011). Recuperado de: www.habanaelegante.com/Spring_ Summer_2011/Invitation_Arroyo.html---.. “Revolution in the Caribbean: Betances, Haiti, and the Antillean ---. Writing Secrecy in Caribbean Freemansonry. Nueva York: Palgrave, Confederation.” 2016. La Habana Elegante, 2: (primavera-verano 2011). Recuperado de: www.habanaelegante.com/Spring_ Baldacchino, G. “More than Island Tourism: Branding, Marketing and Summer_2011/Invitation_Arroyo.html Logistic in Archipelago Tourist Destinations.” Archipelago tourism: Policies and practices. Ed. Godfrey Baldacchino., ---. Writing Secrecy in Caribbean Freemansonry. Nueva York: Palgrave, London: Routledge, 2015. 1-18. 2016. Borges, Jorge Luis. “La muerte y la brújula” Revista Sur 92 (mayo 1942). Baldacchino, G. “More than Island Tourism: Branding, Marketing and Buscaglia-Salgado, José. Undoing Empire: Race and Nation in the Mulatto Logistic in Archipelago Tourist Destinations.” Archipelago Caribbean. Minneapolis: University of Minnesota Press, tourism: Policies and practices 2003. . Ed. Godfrey Baldacchino., London: Routledge, 2015. 1-18. Carr, Norma. “The Puerto Ricans in Hawai‘i: 1900–1958.” Diss. University of Hawaii: Department of American Studies, Borges, Jorge Luis. “La muerte y la brújula” 1989. Revista Sur 92 (mayo 1942). _____. “Image: The Puerto Rican in Hawai‘i.” Images and Identities: The Puerto Rican in Two World Contexts. Ed. Asela Rodriguez de Buscaglia-Salgado, José. Undoing Empire: Race and Nation in the Mulatto Laguna. New Brunwick: Transactions Books, 1987. 96-106. Caribbean. Minneapolis: University of Minnesota Press, Casal, Lourdes. “Los fundadores: Alfonso.” Exilio. 6.1 (1972): 1092003. 117. Chaar-Pérez, Kahlila. “‘A revolution of love’: Ramón Emeterio Carr, Norma. “The Puerto Ricans in Hawai‘i: 1900–1958.” Diss. Betances, Anténor Firmin, and Affective Communities in University of Hawaii: Department of American Studies, the Caribbean.” Global South, 7.2 (2013): 11-36. 1989. Cortés, Jason. “Buscando al otro: ética y alteridad en ‘Página en blanco y staccato’ de Manuel Ramos Otero.” Revista Iberoamericana. _____. “Image: The Puerto Rican in Hawai‘i.” Images and Identities: The 68.198 (2002): 165–75.

Cruz Malavé, Arnaldo. “Para virar el macho: La autobiografía como subversión en la cuentística de Manuel Ramos Otero.” Revista Iberoamericana. 59.162-163 (1993): 239-63. ---. “Transnationalism and Manuel Ramos Otero’s ‘Traveling Theater’” of Return. E-misférica. “Caribbean Rasanblaj” 12.1 (2015). http://hemi.nyu.edu/hemi/en/emisferica-121caribbean-rasanblaj/lara/2021-e-112-dossier-cruzmalavetransnationalism-and-manuel-ramos Delgado, Juan Manuel. El levantamiento de Ciales. Puerto Rico: Editorial Guasábara, 1980. Dessús, Virginia. “El arte de la oralidad en ‘Vivir Del Cuento’ De Manuel Ramos Otero.” Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico 7.24 (2002): 263-9. Díaz Castro, Fidel. “Lola Rodríguez de Tió: De un pájaro las dos alas”. La Jiribilla 12.720, 14-20 de marzo de 2015. http:// www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/9984/lolarodriguez-detio-de-un-pajaro-las-dos-alas Freud, Sigmund. 2000. Three Essays on Sexuality. Massachusetts: Basic Books, 2000. García Peña, Lorgia. The Borders of Dominicanidad: Race, Nation, and Archives of Contradiction. Durham Duke University Press, 2016. Gelpí, Juan. Literatura y paternalismo en Puerto Rico. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2005. Glissant, Édouard. Caribbean Discourse: Selected essays, Tr. J. Michael Dash. Charlottesville: University Press of Virginia, 1999. ---. Poetics of Relation. Trad. Betsy Wing. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. La Fountain-Stokes, Lawrence. “1898 and the History of a Queer Puerto Rican Century: Gay Lives, Island Debates, and the Diasporic Experience”. Centro Journal11.1 (1999): 91-109. ---.“De sexilio(s) y diáspora(s) homosexual(es) latina(s): El caso de la cultura puertorriqueña y nuyorican ‘queer.’” Debate feminista [Mexico] 15.29 (Apr. 2004): 138-57. ---. . “Entre boleros, travestismos y migraciones translocales: Manuel Ramos Otero, Jorge Merced y El bolero fue mi ruina del Teatro Pregones del Bronx.” Revista Iberoamericana 71.212 (July-Sept. 2005): 887-907. http://revista-iberoamericana. pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/ viewFile/5434/5586 ---. “La política queer del espanglish.” Debate feminista [Mexico] 17.33 (Apr. 2006): 141-53. ---. Queer Ricans: Cultures and Sexualities in the Diaspora. Minneapolis, MN: U of Minnesota Press, 2009. ----. “Translocalizando a la draga: una entrevista inédita de 2002 con el actor y director Jorge B. Merced.” CENTRO: Journal of the Center for Puerto Rican Studies 30.2 (Summer 2018): 140-61. La Fountain-Stokes, Lawrence y Yolanda Martínez San Miguel. “Revisiting Puerto Rican Sexualities: Queer Futures, Reinventions, and Un-Disciplined Archives. Introduction.” Centro Journal 30.11 (Summer 2018): 6-41. Laguna, Asela Rodriguez de la. Imágenes e identidades: el puertorriqueño en la literatura. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1985. Lee Borges, José. “El gran dilema: la introducción de trabajadores chinos a Puerto Rico.” 80 Grados. 24 de septiembre de 2016. https://www.80grados.net/el-gran-dilema-la-introduccionde-trabajadores-chinos-a-puerto-rico/#_ftnref7 ---. Los chinos en Puerto Rico. San Juan: Ediciones Callejón, 2016. Lorde, Audre. “Uses of the Erotic: The Erotic as Power.” Sister Outsider: Essays and Speeches. The Crossing Press, 1984. 53-59. López, Iris y David Forbes. “Borinki Identity in Hawai‘i: Present and Future.” Centro Journal, 13.1 (2001):110-127. Martínez Reyes, Consuelo. “Hispanic Caribbean Sexiles” Oxford Research Encyclopedia of Literature. Oxford University Press, Nov 2018. Martínez-San Miguel, Yolanda.”Archipélagos mexicanos y coloniales: reimaginando los estudios coloniales caribeños ” Visitas al Patio. Special Issue: “Islas (des)imaginadas. No. 14 (2019): 22-41. DOI: https://doi.org/10.32997/2027-0585-vol.0num.14-2019-2434 ---. “Colonialismo y decolonialidad archipelágica en el Caribe” Tabula rasa no. 29: “Pensar lo colonial:” estudios coloniales, crítica poscolonial y giro decolonial. 29 (July-December 2018): 3764. ---. Coloniality of diasporas: Rethinking colonial migrations in a Pan-Caribbean context. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2014. ---. “‘Cuba y Puerto Rico son…’: Lola Rodríguez de Tió y Manuel Ramos Otero.” 80 grados:Prensa sin prisa. May 3, 2019. https://www.80grados.net/cuba-y-puerto-rico-son-lolarodriguez-de-tio-y-manuel-ramos-otero/ ---. “Fantasy as Identity: Beyond Foundational Narratives in Lourdes Casal.” Cuban Studies 45 (2016): 91-114. ---. “Literatura Mundial y Colonialidad: Repensando el Pluriverso -Segunda Parte.” 80 grados:Prensa sin prisa. April 10, 2020. https://www.80grados.net/literatura-mundial-ycolonialidad-repensando-el-pluriverso-2/ Martínez-San Miguel, Yolanda and Katerina Gonzalez Seligmann. “Con-Federating the Archipelago: Introduction.” Small Axe. (March 2020) 36-43. DOI 10.1215/07990537-8190541 Morillo-Alicea, Javier. “Uncharted lanscapes of ‘Latin America.’” Interpreting colonialism. Eds. C. Schmidt-Nowara & J. NietoPhillips. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005. 25-53. Paluzíe y Cantalozella, Esteban. Blasones españoles y apuntes históricos de las cuarenta y nueve capitales de provincial. Barcelona, Gracia, 1867. Poblete-Cross, JoAnna. Intra-Colonial Lives : Puerto Rican and Filipino Sugar Plantation Labor Recruits to Hawai‘i, 1900 to 1940., 2006. Quevedo, Francisco. “Amor constante más allá e la muerte” El Parnaso español. Madrid: Diego Diaz de la Carrera, 1648. Reyes-Santos, Irmary. [Alaí]. “On Pan-Antillean politics. Ramón Emeterio Betances and Gregorio Luperón Speak to the Present.” Callaloo, 36.1 (2013): 142-157. ---. Our Caribbean Kin: Race and Nation in the Neoliberal Antilles. New Brunswick: Rutgers University Press, 2015. Ramos Otero, Manuel. “Ficción e historia” texto y pretexto de autobiografía.” Antología de textos literarios. Eds. Carlos Alberty et al. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1994. ---. Invitación al polvo. España: Editorial Plaza Mayor, 1994. ---. Página en blanco y stacatto. España: Editorial Plaza Mayor, 1987.