15 minute read

Rubén Ríos Ávila - Ensayo Manuel Ramos Otero y la fuerza del rencor

from ¿Qué más quieren de mí sino este libro abierto? Homenaje a Manuel Ramos Otero a 30 años de su muert

Manuel Ramos Otero y la fuerza del rencor

Ruben Ríos Ávila

Ensayo

En su edición del 9 de septiembre de 1974, la revista Avance publica una encuesta de opinión en torno a la pena de 1 a 10 años de cárcel que imponía el entonces Nuevo Código Penal a la práctica de la homosexualidad en Puerto Rico.1 Consternado —y algo avergonzado—, el equipo de redacción de la revista se disculpa públicamente en un recuadro al principio de la encuesta por la escasa respuesta que lograron conseguir. Casi todos los que prometieron participar (figuras diversas del escenario público) cambiaron de parecer según se iba acercando la fecha de publicación. Entre los pocos que respondieron, Carlos Gallisá —representante independentista en la Cámara— se opone al Código, argumentando la defensa del derecho a la privacidad de los ciudadanos; la periodista Nilda Rodríguez denuncia la inconstitucionalidad de la pena y, sobre todo, lo difícil que sería la prueba del delito:

1 Avance fue una revista notable. Editada por Pedro Zervigón, e ideada junto con algunos de los participantes iniciales de Cara a cara ante el país, el primer programa televisivo de crítica política que hubo en Puerto Rico. Fue constituido originalmente por Zervigón como moderador y Bennie Frankie Cerezo, Noel Colón Martínez y José Arsenio Torres como panelistas.

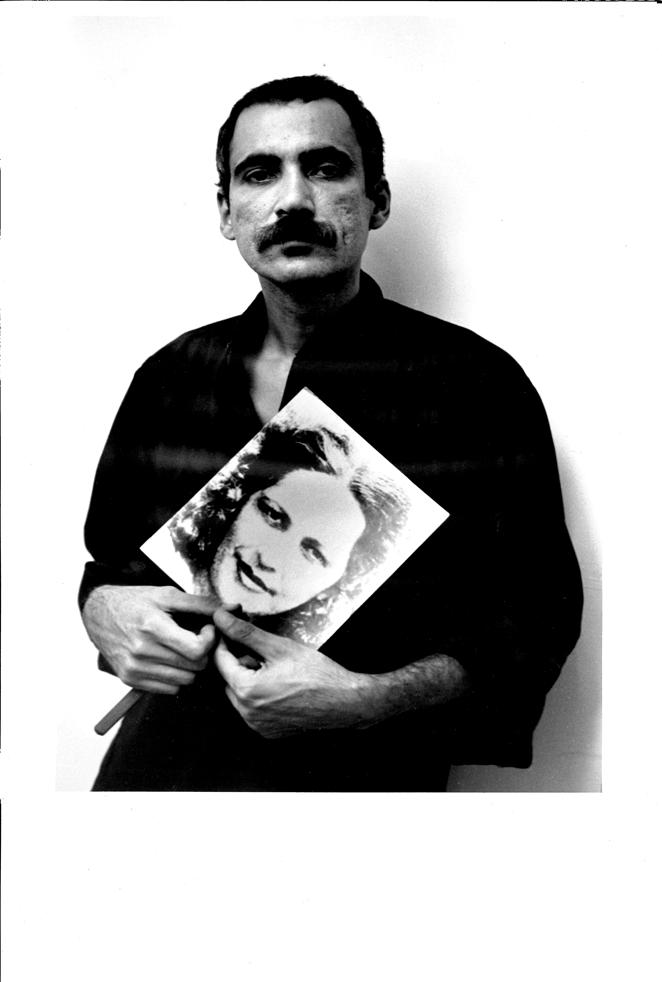

¿cómo penalizar un acto que ocurre en el seno de la La respuesta de Ramos Otero, me parece, anuncia privacidad más íntima de cada cual? El senador Hipólito ya rasgos y tensiones que se irán haciendo parte integral Marcano, líder de la mayoría en el Senado, le votó a favor, de su autoimagen como escritor, es decir, su respuesta al argumentando que “la sodomía y la contranatura son llamado íntimo de su propia escritura y el efecto que esa delitos contra la moral pública”. escritura pueda ejercer en el campo cultural, intelectual Sólo una persona —para entonces una incipiente y político. En ese sentido, produce una obra que lo irá figura del escenario cultural del país—, Manuel Ramos caracterizando para sus lectores y dinamiza las funciones Otero, el joven autor de una primera colección de cuentos, de esa autoría en proceso, así como su figura como Concierto de metal para un recuerdo (publicada apenas tres intelectual público, como agente que interviene en las años antes), accedió a ser entrevistado por la redacción polémicas político-culturales de su momento. Esa figura de la revista. Su respuesta se irá desarrollando, no lo convierte en el primer sólo por medio de sus intelectual público tres libros de cuentos, su puertorriqueño en novela y sus dos libros identificarse abiertamente de poesía, sino también como homosexual y por sus frecuentes defender su derecho de intervenciones en serlo en una publicación ensayos críticos para nacional de circulación revistas en torno a sus masiva. La periodista escritores formativos que lo entrevista destaca —Cernuda, Borges, que el autor reside en Cortázar—, sus incisivas Nueva York desde hace reseñas para la revista algunos años y está al En Rojo de Claridad, o tanto de las actividades revistas literarias como de grupos abiertamente Reintegro, su labor como homosexuales en esa coeditor de la influyente ciudad. Recordemos que Zona Carga y Descarga a las revueltas de Stonewall principios de los setenta ocurrieron apenas cinco y como conferenciante años antes, en 1969, en y organizador de los alrededores de la calle eventos para los que Christopher, el vecindario invita a escritores inicial de Ramos Otero puertorriqueños a City a su llegada a la ciudad. College, Columbia Es importante notar, y Herbert Lehman sin embargo, que su College, universidades respuesta no indica que donde ejerció como estuviera particularmente profesor o becado al relacionado con el Foto por Marco Kalisch mismo tiempo que activismo en el Nueva York gay de entonces. De hecho, la estudiaba su doctorado en literatura hispanoamericana imagen que proyecta de esa comunidad es que esta carece en el Graduate Center de la Universidad de La Ciudad de de suficiente conciencia política, desde su punto de vista Nueva York. En todos estos medios e incursiones, su de qué es lo político, que ya por entonces parece estar homosexualidad no importa primariamente como una más vinculado con la izquierda latinoamericana —y, sobre identidad excluyente de otras, sino como un componente todo, puertorriqueña— de la descolonización y el anti de un contexto político-social represivo y opresivo que imperialismo que con la izquierda liberal norteamericana él relaciona con la hetero-normatividad y el colonialismo de los derechos civiles. como agencias cómplices y cogeneradoras de sí mismas.

Foto por Marco Kalisch

En su entrevista para Avance, subraya que el Código Penal “discrimina igualmente contra la mujer, quien por siglos ha sido objeto de la opresión del machismo”. Es decir, ya desde el comienzo de su carrera, para él no se trata sólo de ser homosexual, sino de serlo dentro de un contexto feminista anticolonial. El tema preponderante lo será, más bien, la disidencia sexual contra el machismo sexista hetero-normativo, en el contexto más inmediato, pero no exclusivo, de la descolonización de Puerto Rico. Además, esa misma tesis de lo que llama la “represión cultural” enmarca su propia crítica de la representación social del homosexual que practican algunos, encajonándoles, nos dice, en roles estereotípicos que asumen, a veces irreflexivamente, pero que otros rearticulan de modos creativos para denunciar, por ejemplo, el violento reductivismo machista del binario pasivo-activo, que será un tema central de cuentos suyos como Vida ejemplar del esclavo y su señor y Loca la de la locura. Es importante apuntar la importancia de esta primera comparecencia de un autor que, a lo largo de su carrera, se ocupó tanto de que su escritura fuese, no solamente un acto de creación, sino que la fuerza creativa de esa potencia expresiva fuese también simultáneamente una denuncia, la puesta en evidencia de las carencias, no sólo ya estéticas, sino incluso éticas y políticas de su propio entorno cultural, tanto de sus antecesores como de sus propios compañeros de generación. Ramos Otero es una figura central del intelectual público como provocador, como promotor de rupturas y disidencias controvertibles. La suya es una escritura desafiante, como bien la caracteriza Juan Gelpí en su prólogo a la edición crítica de su obra que acaba de publicar y editar Eugenio Ballou para su editorial Folium. No tener miedo a las palabras, el nombre de esta tan esperada y cuidada edición es, me parece, un acontecimiento; un primer intento de reunir documentos hasta ahora dispersos, la mayoría depositados en la Biblioteca de manuscritos y libros raros de la Universidad de Columbia en Nueva York. Para ello el trabajo editorial de Ballou contó con la asistencia de Claudia Becerra; el archivo en sí fue el producto de la intervención inicial de Frances Negrón Muntaner, profesora de la Universidad de Columbia. Junto con la aparición de otra antología crítica de los cuentos —con varios cuentos inéditos— de próxima publicación en La Habana, Cuba, editada esta vez por Arnaldo Cruz Malavé, puede decirse que, a treinta años de su muerte, en octubre de 1990, nos encontramos ante una nueva etapa de lectura crítica de este escritor extraordinario, que ya figura de modo singular en el canon de la escritura diaspórica cuir puertorriqueña y que forma parte de una generación de escritoras y escritores LGBTQ que ahora lo incluye a él junto a Carlos Monsiváis, Gloria Anzaldúa, Achy Obejas, Sylvia Molloy, Néstor Perlongher, Pedro Lemebel, Angel Lozada y otres, tanto para la cultura latina de Estados Unidos como para América Latina y el Caribe hispano. ¿En qué consiste el desafío de la escritura de Ramos Otero, cuáles son los resortes que animan sus estrategias de acción, cuáles son sus instrumentos de batalla, y, sobre todo, cuál es el origen del rencor que parece precederla y darle forma? Hay en el proyecto de esta escritura una voluntad radical que nace, no ya sólo del mero descontento, sino de la rabia, un afecto extremo, cuyo punto de articulación oscila entre el grito y la palabra, un tipo de encono que rehúsa esconder del todo un histerismo de entonación originaria, una incomodidad de fondo, que inicialmente cobra forma bajo el experimentalismo de corte vanguardista de sus cuentos, pero que también pasa por un regreso a las formas estróficas de la poesía popular y del cancionero latinoamericano, haciéndole también un homenaje al barroco hispánico en su último libro publicado, la colección de poemas de Invitación al polvo, y que culmina en el fragmento inconcluso de novela que termina siendo su texto póstumo, publicado a apenas unos días de su muerte: La fea Otero, una límpida, contenida elegía de corte realista que regresa, por última vez, a la figura o imagen central de toda su obra: su relación con su madre. Aquí tanto la fuerza del rencor como la forma del desafío parecen provenir de los confines antiguos del resentimiento. El crítico norteamericano Harold Bloom, recientemente fallecido, revivió el término en su notoria Escuela del resentimiento, término que usa para encasillar a aquellos escritores según él enjaulados dentro de sus respectivas cárceles identitarias, todos ellos y ellas naturalizados y habilitados por el éxito de las teorías posestructuralistas y sus descendientes: los

estudios feministas, étnicos, afronorteamericanos, latinos, puertorriqueños, Queer, LGBTTQ y demás permutaciones subsiguientes. Todos, para Bloom, atentan contra la magnificencia del canon occidental, compuesto, en su gran mayoría, de los grandes poetas blancos de Occidente, todos, salvo algunas “honrosas” excepciones, hombres heterosexuales, detentores y exégetas de las verdades supremas de la civilización, desde Shakespeare hasta Wallace Stevens. Recientemente, teóricos y críticos como Diego Falconí y María Amelia Viteri han revivido la ya vieja polémica de Bloom, no tanto para gastar su energía desmintiéndola o descalificándola, sino para apropiársela y validar la rabia y el resentimiento como elementos dignos de formar parte de una propuesta teórica que tenga como desideratum la validación de aquellas zonas marginadas del poder y del acceso a los saberes centralizados por causa de los intereses del desarrollismo capitalista y la hetero-normatividad. Hay que rescatar el poderío de la rabia, subraya Falconí.2 Es una rabia muy antigua, nos recuerda Nietzsche, en la Genealogía de la moral, uno de sus últimos libros, donde conceptualiza su teoría del resentimiento, que es de donde Bloom encuentra y abusa —para su propio beneficio— del término. Nietzsche asigna como lugar de origen para la moral occidental la antigua era clásica homérica, cuando los buenos eran buenos porque eran nobles y los malos eran malos porque eran esclavos, las únicas dos verdaderas clases originarias. Con el paso del tiempo, la diferencia de clase terminó borrando o in-distinguiendo la distancia entre la clase como designación de origen y estamento con los valores morales que se le atribuían. Ser noble pasó a significar ser bueno, poseer arrojo, decencia, generosidad, mientras que ser esclavo pasó a significar ser malo, mezquino, egoísta. Un orden subsiguiente, que aspira a valores abstractos basados en el altruismo y la abnegación, adviene eventualmente a la transmutación occidental del bien y del mal, en vez del malo y el bueno. De los buenos y los malos al bien y el mal. Es decir, que el bien y el mal nunca logran sustraerse por completo de ese origen histórico de la moral que empieza con los nobles

2 Resentir lo queer en América Latina, abebooks.com y los esclavos, los buenos y los malos. La moral, para Nietzsche, nunca deja de liberarse del todo de su deuda con ese antiguo pasado de la nobleza homérica que asocia al bien con el privilegio de clase. Desde ese punto de vista, nuestra moralidad no sería en el fondo sino la venganza secreta de los esclavos: echarle a perder el gozo a los afortunados, a los privilegiados, y hacerles sentir el rencor de los esclavos, ahora convertidos en la clase sacerdotal, en los jueces del bien y del mal, en los detentores de la moral. Y, podría añadirse, en sus escritores. Mucha de la historia del comienzo y el fin de la importante amistad entre Rosario Ferré y Ramos Otero, para proponer un ejemplo contundente, se presta para ser interpretada dentro de los resortes de este relato nietzscheano. La hija del gobernador de Puerto Rico, heredera de una de las grandes fortunas del país, proveniente de la consolidación —por matrimonio— de una fortuna agraria y una fortuna industrial, decide disociarse de su origen de clase y fundar una revista literaria. Además, se declara independentista, provocando un escándalo social, ya que su padre en ese momento era el gobernador y dirigente del partido estadista del país y ella vivía en La Fortaleza, la residencia del gobernador. La revista literaria que ella cofunda, que ostenta el sugerente nombre de Zona Carga y Descarga, decide, entre otras alianzas, solicitar la colaboración de Manuel Ramos Otero, que accede con entusiasmo y se convierte en parte del equipo editorial. La revista se convierte en un importante vocero de la inteligentsia contracultural del país. La presencia de Ramos Otero, que envía sus colaboraciones desde Nueva York, le añade credibilidad política, tanto por su independentismo de izquierda como por su radicalismo sexual. ¿De qué modos la potencia del resentimiento informa y conforma la obra de Manuel Ramos Otero? El personaje de un cuento como La heredera, por ejemplo, Socorro Averasturi, parece aludir a la ruptura de su amistad con Rosario Ferré, con quien sostuvo una cercana relación de trabajo en la coedición de la importante revista en la que colaboraron durante una parte de su duración desde 1972 hasta 1975. La ruptura de Ramos Otero con la revista coincide con el fin de una estrecha colaboración entre ambos. En el cuento, la amiga de antaño reaparece

demonizada, transmutada a partir de una alegoría de clase que la condena a su representatividad simbólica, más allá del afecto y de la vocación compartidas. Si la salida de Ramos Otero procede, como se desprende de su correspondencia con Ferré, de su firme convicción de que la revista debía moverse a una postura editorial más radical, más comprometida con una visión socialista de la política, por ejemplo, la diferencia ideológica cobra tal magnitud, desde su punto de vista, que no hay verdaderamente marcha atrás. Se trata de una ruptura poderosa, donde la figura femenina en el cuento termina representando una ruta posible de la escritura que provoca un abrupto rompimiento, un violento cambio de rumbo para el autor.3 Por otra parte, en El cuento de la mujer del mar la figura femenina obra de un modo inverso. La narración de un viaje erótico por la zona de los muelles al final de la calle Christopher en el West Village desencadena en una aventura tanto épica como erótica entre el narrador y su amante, Ángelo, uno de varios que aparecen figurados a lo largo de la obra narrativa y poética de Ramos Otero. Me parece interesante que lo que verdaderamente parece detonar la sintonía erótica entre ambos es que comparten un mismo objeto del deseo, sublimado en La Mujer del Mar, quien es una escritora ejemplar, inspirada en Julia de Burgos. Su nombre es Palmira Parés, quien es, a su vez, una imagen posible tanto de la madre del narrador como de la madre italiana de Ángelo, imágenes ambas de una misma figura tutelar, una especie de archiescritora, míticamente anterior, tutora y profeta de la vocación literaria de ambos. Socorro Averasturi y Palmira Parés se convierten de este modo en dos imágenes opuestas de la

3 En su artículo “Las Isabeles de Rosario Ferré y Manuel Ramos Otero: Modelos de Desconstrucción de Género y Sexualidades en la Literatura Puertorriqueña de la Década del Setenta”, Tania Carrasquillo Hernández consulta la correspondencia entre Ramos Otero y Rosario Ferré en los archivos de los papeles de Rosario Ferré en la Biblioteca Firestone de Princeton. Cito del artículo: “La carta del 4 de mayo de 1973 exhibe la preocupación de Ramos Otero, quien le sugiere a las editoras que se defina el ideario político de Zona ya que de no hacerlo la revista podría sufrir un desbalance imaginativo. Dice Manuel Ramos Otero: “Ahí está el miedo y lo único que nos queda es romperlo. Si la revista anuncia el socialismo como única alternativa, está bien, pero si no se define como revista, está mal.” (Ferré Papers, Box #3, Folder #6.) Centro Journal, Vol. XXX, Number 11, Summer 2018, p. 96 vocación literaria, en dos destinos posibles, en dos rutas de la escritura. El texto final de Ramos Otero, o más bien el último que decidió publicar, un fragmento de una novela inacabada, es La fea Otero. Fue el texto que me entregó cuando lo fui a visitar al hospital, hace treinta años, cuando regresaba a morir a Puerto Rico y decidí visitarlo para ver si deseaba darme algún escrito para la revista cuyas páginas literarias dirigía por aquellos años, Puerto Rico Ilustrado. Las palabras finales del prólogo de Juan Gelpí para la antología No tener miedo a las palabras abren todo un mundo de exploración para seguir leyendo esta compleja travesía literaria. En La fea Otero, dice Gelpí: “el hijo se representa como una creación de la madre en la misma medida en que esa figura materna es producto de la imaginación del hijo”. Si La heredera es la historia del fracaso de su relación con una amiga, si no amada, de cierto modo admirada, ¿qué nos dice este texto final de su relación con su madre? Toda la obra de Ramos Otero podría leerse como su intento de ser la autora que su madre no pudo ser, incluso la autora que la heredera —en su estima y desde su incondicionalidad ideológica— no pudo ser, como si se tratara de una deuda inmensa, de cierto modo impagable, como la de la Cándida Eréndira en el relato de García Márquez. ¿Quién es la verdadera heredera?, parece ser una pregunta central en esta escritura movida por un rencor antiguo que es también, al mismo tiempo, un antiguo amor, el amor de una madre por su hijo. Una mujer de clase media que conoció la vida burguesa, venida a menos, con sus propias aspiraciones literarias, en un pueblo pequeño de la isla, que vive en lo que fuera el antiguo casino de su pueblo, Manatí, un edificio algo desvencijado que conoció tiempos mejores, esa es su madre: una aspirante a escritora que escoge, o condena —depende de quién cuente el cuento— a su hijo a ser el escritor que ella no pudo ser. Desde Nueva York, Ramos Otero imagina cómo hubiera sonado esa voz escrita en la suya.