19 minute read

Efraín Barradas - Ensayo El plano y las ruinas: Manuel Ramos Otero y Tales of an Urban Landscape

from ¿Qué más quieren de mí sino este libro abierto? Homenaje a Manuel Ramos Otero a 30 años de su muert

El plano y las ruinas:

Manuel Ramos Otero y Tales of an Urban Landscape

Efraín Barradas

Ensayo

A Kal Wagenheim y Olga Jiménez, boricuas de Mapplewood, New Jersey y de Camuy de Puerto Rico

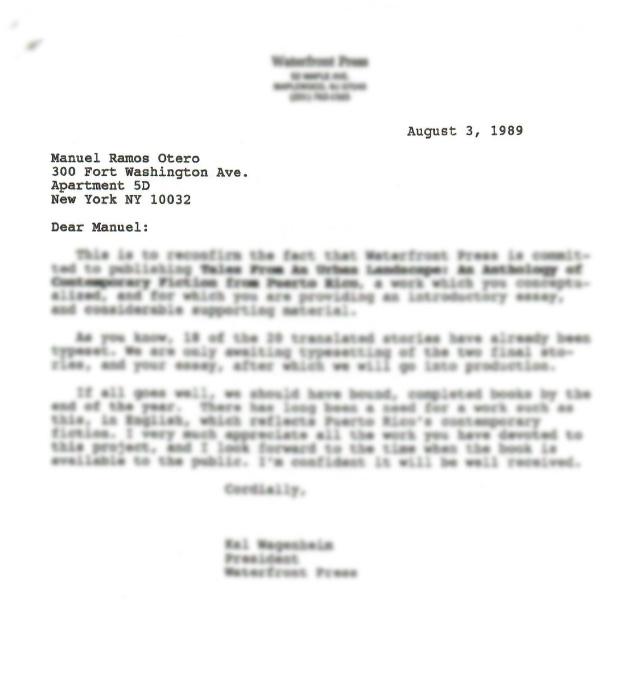

Hace años, durante un fortuito y afortunado encuentro con el periodista y editor Kal Wagenheim y su esposa, la historiadora Olga Jiménez, este, tras unos minutos de silencio que evidenciaban una profunda meditación, me dijo que pronto me enviaría unos materiales que guardaba en el archivo de su editorial, Waterfront Press. “Creo que eres la persona apropiada para tenerlos y creo que algún día te serán de utilidad”: me dijo generosa y proféticamente. No pensé en ese encuentro ni en la promesa de Wagenheim, hasta que, en abril de 1996, varios meses más tarde, recibí un gran sobre con cuarenta y ocho páginas fotocopiadas y una carta suya. En esta me decía que me enviaba, ordenados cronológicamente, los materiales que guardaba en los archivos de su editorial sobre la frustrada publicación de una antología de cuentos puertorriqueños contemporáneos en inglés que Manuel Ramos Otero le había propuesto y que se iba a titular Tales of an Urban Landscape. La antología no llegó a publicarse y Wagenheim resumía así el triste incidente: “Creo que el episodio podría titularse “Sad tale of an urban landscape”, porque, después de tanto esfuerzo de tantas personas, el manuscrito nunca se convirtió en libro.”1 La lectura de los textos que me facilitó Wagenheim —cartas de Ramos Otero, de Lizabeth Paravisini-Gebert, de la abogada que representaba a esta y del propio Wagenheim, además de un recorte del obituario de Ramos Otero que Wagenheim escribió y el breve ensayo que este proponía como la introducción a la antología— parece indicar que el proyecto se comenzó a fraguar entre 1987 y 1988. Los textos se centran en el conflicto en torno al proyecto entre Ramos Otero y su entonces colega Paravisini-Gebert, conflicto que parece haber comenzado para 1989. Al principio, el problema se centraba en el reclamo de esta por aparecer como coeditora de la antología; más tarde, tras la intervención de una abogada que la representaba y de la mediación del editor, el conflicto entonces se enfocó en su exigencia de que su nombre apareciera primero en la portada, antes que el de Ramos Otero. Wagenheim aparece retratado en estos documentos como el mediador, como una persona razonable, justa y conciliadora, pero que no deja de defender a Ramos Otero, con quien mantuvo por años un diálogo del que surgió el proyecto de la antología. Tras la muerte de este, el 7 de octubre de 1990, Wagenheim continuó las negociaciones con Paravisini-Gebert, pero todo fue inútil: la antología no se publicó. Sólo tenemos las ruinas de lo que pudo haber sido, según se evidencia en estos documentos, ruinas que, paradójicamente, son a la vez los planos del proyecto. Recientemente releí todos estos documentos. Mi relectura no fue hecha desde una perspectiva legal. A estas alturas, no me interesa aclarar el conflicto entre Ramos Otero y Paravisini-Gebert, aunque innegablemente tengo una opinión al respecto. Pero esta no viene al caso. En cambio, importan estos documentos en cuanto pueden decirnos algo sobre Ramos Otero. Pero no puedo negar que la lectura y relectura de estos documentos me ayudaron a entender un conflicto donde impera la “hubris” —para decirlo en términos clásicos— de uno de sus personajes. Recalco: me interesa ver qué podemos descubrir acerca de Ramos Otero, el escritor, a través de este proyecto fallido. ¿Cuál era su visión de este? ¿Qué pensaba sobre los cuentistas contemporáneos suyos? ¿Qué lo llevó a proponer esta aventura editorial? ¿Qué podemos descubrir aquí sobre su visión del cuento y de la literatura en general? En otras palabras, ¿qué revelan las ruinas de esta antología? Esas son algunas de las preguntas que me llevaron a escribir estas páginas. Unos breves datos biográficos sobre Ramos Otero vienen al caso. Como apunta Juan Gelpí, “[e]ntre 1968 y 1990, Ramos Otero residió en la ciudad de Nueva York. Allí recibió una Maestría en literatura en la Universidad de Nueva York (NYU) en 1979 y realizó estudios doctorales en la década del ochenta en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), los cuales quedaron inconclusos por motivo de su muerte en 1990.”2 Durante sus años neoyorquinos, Ramos Otero enseñó en Lehman College, uno de los centros de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es entonces cuando concibió el proyecto de la antología como herramienta pedagógica ya que impartía cursos de literatura puertorriqueña en inglés y no tenía a mano muchos materiales traducidos que pudiera usar en esos cursos. Es en esa institución donde se le negó la renovación de su contrato como docente.3 Además de otras posibles circunstancias de las cuales no estoy al tanto, parece ser que la amplia e importante obra de creación que Ramos Otero ya había publicado no cabía dentro de los parámetros de la crítica literaria, género que favorecen las universidades estadounidenses para los puestos de literatura y que usualmente emplean para evaluar a sus profesores para otorgarle permanencia. Se podría entender, entonces, su interés en publicar esta antología como una manera de cumplir con esos requisitos académicos sin negar su claro interés por la creación literaria. En una de sus cartas a Wagenheim (9

de octubre de 1989), Ramos Otero establece claramente que su interés es la creación literaria: “The pleasure that I derive from writing and from the world of literature has been throughout my life the reason for my existence and I see no need to share this pleasure with anyone else except the readers”. Pero más que explorar esas posibles estrategias académicas —la antología como una obra de crítica literaria— creo que tenemos que prestar atención al plan del proyecto mismo y al breve texto que Ramos Otero escribió como introducción para así entender mejor el proyecto y las implicaciones que este tiene en el amplio contexto de su producción literaria. Por ello podríamos tener algunos elementos más para ir componiendo un mejor retrato del escritor. A lo primero que hay que prestarle atención es a la nómina de escritores y escritoras que Ramos Otero se proponía incluir en la antología. Son diez: Tomás López Ramírez, Rosario Ferré, Magali García Ramis, José Antonio Ramos, Edgardo Sanabria Santaliz, Carmen Lugo Filippi, Ana Lydia Vega, Edgardo Rodríguez Juliá, Olga Nolla y el propio Ramos Otero. En su estudio preliminar para Tales of an Urban Landscape apunta con un cierto grado de satisfacción que aparecen en la antología igual número de mujeres que de hombres.4 Para entender mejor el sentido de esta selección hay que tener en mente la que se hizo en dos antologías del cuento puertorriqueño que aparecieron unos años antes, en el 19835. Estas, Apalabramiento y Reunión de espejos, y la que preparaba Ramos Otero coinciden en la inclusión de ocho autores: Tomás López Ramírez, Rosario Ferré, Magali García Ramis, José Antonio Ramos, Edgardo Sanabria Santaliz, Carmen Lugo Filippi, Ana Lydia Vega y el propio Ramos Otero. Dada la coincidencia de estos tres antólogos, podríamos considerar a estos como los cuentistas canónicos del momento6 . Por otro lado, tanto en Reunión de espejos como en Apalabramiento se incluyen cuentos de Luis Rafael Sánchez mientras que en Tales of an Urban Landscape se excluye a este autor y, en cambio, aparecen dos que no están en las otras antologías: Olga Nolla y Edgardo Rodríguez Juliá. Nolla no aparece en las antologías del 1983 porque para entonces sólo había publicado poemarios y únicamente habían aparecido unos muy pocos cuentos suyos en revistas. Lo mismo ocurre con Rodríguez Juliá, un excelente narrador, pero quien se había dedicado a la publicación de novelas y sólo había dado a conocer unos pocos cuentos en revistas, en muchos casos obra muy temprana, juvenil. Sorprende, pues, que Ramos Otero incluya a estos dos narradores en la antología. Entiendo

su inclusión, especialmente la de Rodríguez Juliá, como muestra del aprecio de Ramos Otero por su obra. La exclusión de Luis Rafael Sánchez de Tales of an Urban Landscape se podría entender dada la aceptación de Ramos Otero del concepto de generaciones, tan popular en la crítica y la historia literarias hispánicas. En la carta a Wagenheim ya citada, este hace evidente que acepta y parte de dicho concepto. Con su empleo intenta darle cohesión a la selección de cuentistas; para él los que selecciona son parte de una misma generación. A la vez, el uso de este popular concepto le sirve para excluir a Sánchez quien, dentro de los parámetros de esta teoría, se puede ver como puente entre la propuesta generación de José Luis González y René Marqués y la de Ramos Otero y su grupo. El empleo del término generación sirve, pues, para explicar y justificar la ausencia de Sánchez en la antología de Ramos Otero. El apego de este a la idea y el método de las generaciones queda confirmado cuando en una carta a Wagenheim (1 de junio de 1989) Ramos Otero le anuncia que la antología llevará un estudio introductorio titulado “La generación de-generada”. Además de su afición a este viejo método crítico, este título, título que no aparece en el ensayo que al final presenta como introducción, también apunta a los propósitos transgresores del autor, quien juega con los conceptos de generación en un sentido histórico y degeneración en uno ético. Otra posible explicación para entender la ausencia de Sánchez en Tales of an Urban Landscape es la actitud antagónica —para llamarla de alguna manera— que Ramos Otero adoptó frente a este escritor. En una carta suya del 4 de noviembre de 1980 dirigida a las editoras de la revista Reintegro y firmada con el nombre de “Monserrate la más temible”, personaje de la novelabingo, Ramos Otero llama a Sánchez “súbdito ultramarino de Juana la Loca” y lo acusa de defender y cultivar una hispanofilia que lo lleva a distorsionar la realidad y el lenguaje puertorriqueños. Porque Sánchez “ya no es prisionero del mar sino de la jota fricativa velar sorda, ese bolero nos suena a cuplé…”, asevera.7 Recordemos que en el prólogo del autor que aparece en la segunda edición de su novela, Ramos Otero declara que “la novelabingo chicha con el lenguaje, le hace puñetitas de a vellón a Castilla la Vieja y a la Real Academia Española y crea/recrea el más impenetrable de sus laberintos: el idioma puertorriqueño.” (13) Con este estilo neobarroco —juguetón y transgresor a la vez—, Ramos Otero hace una defensa del lenguaje popular boricua que postula como una de las finalidades principales de su obra. Pero esa misma defensa, aunque expresada de manera más comedida, menos agresiva, se encuentra, en teoría y práctica, en muchos textos de Sánchez. Es que, en el fondo, los dos escritores defienden y emplean el lenguaje puertorriqueño y la estética neobarroca que los emparenta. Esa semejanza, que no ha sido explorada, hace necesario, por ejemplo, un estudio detallado del lenguaje popular y la estética neobarroca en la novelabingo y La guaracha del Macho Camacho, obras que aparecieron en el mismo año, 1976. Así, y más aún si empleamos los mecanismos simplistas de la teoría de las generaciones que postula el necesario antagonismo entre una nueva generación y la anterior, también se puede entender la ausencia de Sánchez en el proyecto de Ramos Otero. Según la teoría de las generaciones, el joven escritor tiene que atacar a una figura de la generación anterior y esta es, para él, Sánchez. Por otro lado, si empleamos las ideas de Harold Bloom, aunque este usa como base para estas la poesía y no la narrativa, podemos también decir que Ramos Otero crea una imagen particularmente suya de Sánchez para, al rebelarse ante este, establecerse a sí mismo como escritor fuerte. Las ideas de Bloom, de fundamento freudiano, nos sirven también para entender cómo la acusación hecha por Ramos Otero de una hispanofilia lingüística y estética en Sánchez se podría ver como un voluntario y voluntarioso “misreading” que le sirve al escritor más joven para rebelarse contra la figura mayor. Si seguimos el esquema de Bloom, Ramos Otero mismo ofrece su

Wagenheim aparece retratado en estos documentos como el mediador, como una persona razonable, justa y conciliadora, pero que no deja de defender a Ramos Otero, con quien mantuvo por años un diálogo del que surgió el proyecto de la antología.

particular imagen de Sánchez con ese propósito: a través de una lectura muy propia y particular de su antecesor, a través de su “misreading”, este se establece como un escritor fuerte frente a su antecesor. Todas estas explicaciones —las que nos ofrecen la vieja teoría de las generaciones como la de la “anxiety of influence”— pueden servir para entender la ausencia de Sánchez de Tales of an Urban Landscape y, además, para así entender mejor el proceso de creación de esta antología que, entonces, vendría a servirnos como muestra del proceso de desarrollo de Ramos Otero como escritor8 . Ramos Otero, quien parece haber seguido trabajando intermitentemente en la proyectada antología a pesar de la incertidumbre sobre el futuro del libro (que seguía siendo el centro del conflicto con su colega), llegó a escribir tres páginas en inglés que presentó al editor como la introducción para el proyectado libro. Se tardó en enviarle el manuscrito completo a Wagenheim. Recordemos también que durante esos años el escritor también pasaba por un periodo de incertidumbre a nivel personal ya que sufría serios problemas de salud, problemas que lo llevaron a su temprana muerte. Por ello debió haber luchado intensamente por mantenerse activo a pesar de los males que lo aquejaban. No cabe duda de que, ante el reconocimiento de la gravedad de su estado de salud, Ramos Otero puso sus energías en su obra creativa, especialmente en su último y magistral poemario que apareció póstumamente, Invitación al polvo (1991). No sorprende, pues, que le haya prestado poca atención al estudio introductorio de un proyecto que veía desintegrarse poco a poco y que, por ello mismo, sólo haya escrito tan breve y escueta introducción. A pesar de todo ello, sorprende su perseverancia. La última carta de Ramos Otero a Wagenheim que aparece entre los documentos que el editor me facilitó está fechada el 25 de mayo de 1990, muy poco más de cuatro meses antes de su muerte el 7 de octubre de ese año, y en ella sigue pensando en el proyecto de la antología. A pesar de todo esto, creo importante y hasta necesario examinar más detenidamente esas breves páginas que propone como introducción. Son pocas, pero no por ello dejan de tener interés e importancia para el estudio de la obra de Ramos Otero. En ellas no se cumplen los planes originales que tenía para la introducción, en la que

pensaba indagar sobre los principios estéticos que unían a esa “generación de-generada”. Por ello mismo, en dos ocasiones en este breve texto hace referencia a Reunión de espejos y a Apalabramiento, textos en los que parece ver lograda parte de la labor que originalmente él pensaba realizar. Pero al leer estas páginas nos quedamos con el deseo de saber lo que Ramos Otero hubiera dicho sobre el cuento puertorriqueño de haber podido trabajar más detenidamente en esta introducción. En estas tres páginas, Ramos Otero vuelve a usar el viejo concepto de generación y llama a los escritores que incluye “Generation of the Seventies” (48). No obstante, a la vez se evidencia aquí el impacto de otras y nuevas ideas sobre lo literario, particularmente las de Jorge Luis Borges. De este toma su concepto de “ficción”. Juan Gelpí apunta en su prólogo a la segunda edición de la novelabingo la importancia que tuvieron para él los cursos sobre la narrativa del Cono Sur que tomó con los profesores argentinos María Luisa Bastos y Enrique Pezzoni durante sus estudios hacia el doctorado (16). También se hace evidente en la introducción la lectura de Roland Barthes, particularmente la de El placer del texto (1973). Es obvio que estas páginas de Ramos Otero fueron redactadas bajo el fuerte impacto de estas ideas, nuevas para él, sobre la crítica y la literatura y, por ello mismo, sorprende su fidelidad a la vieja teoría de las generaciones. Pero lo que más impresiona de esta breve introducción es la visión de la antología como obra suya, obra que refleja sus gustos. “This is a very personal anthology of fiction” (47). Con esta tajante declaración abre el breve texto. Quizás esta sea también un reflejo de la polémica que dominó el fallido proceso editorial. Me inclino a pensar, sin embargo, que esta aseveración es el producto de su visión de la literatura en general y no sólo de este proyecto fallido. Así, de manera muy borgeana, Ramos Otero hace al futuro lector de la antología un “invisible accomplice” (47), pero recalca que su propia voluntad y sus gustos personales son los que imperan en el proyecto. Por ello, aunque se refiere a Reunión de espejos y a Apalabramiento para confirmar que la selección de autores que hace es válida y responde a la realidad de la historia de nuestra literatura, insiste en el

carácter personal de su selección: “…the final product is in accordance with my original design” (49). Y declara directamente que los cuentistas incluidos “…are also among my favorite contemporary authors” (48). Todo esto refuerza su imagen de la antología como una especie de collage que es, en última instancia, una obra suya, que refleja sus gustos y sus ideas más que el retrato de las obras representativas de un momento en específico. Ramos Otero recalca que, además de sus gustos, la selección de los autores está determinada por la calidad de su obra. Quizás habría que invertir esta idea y decir que los autores incluidos le gustan por sus logros artísticos ya alcanzados. Aquí, como en otros pasajes de su obra, Ramos Otero defiende la calidad de la creación literaria y minimiza la importancia de la literatura como reflejo social, como mímesis. Pero, aunque la calidad de los textos es su criterio principal, no deja de aceptar que estos reflejan, al menos indirectamente, la sociedad puertorriqueña. Hasta el título de la antología, Tales of an Urban Landscape, apunta al retrato social que estos cuentos presentan. Son cuentos urbanos. El título podría entenderse también como muestra de los cambios que se habían dado en nuestras letras: la ciudad y no el campo es el nuevo ámbito de la acción de los cuentos y el centro de atención de los cuentistas. Por todo ello podemos asegurar que el examen de estos documentos relacionados con la antología malograda —que, por suerte, llegaron a mis manos— demuestra que este proyecto, aunque fallido, es otra clave más para entender la obra de Ramos Otero. Creo que su examen ayuda a crear una imagen amplia y fiel de uno de los escritores puertorriqueños más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Con esa finalidad, que espero al menos en parte se haya cumplido, he vuelto a leer los documentos que con tono profético y con generosa sabiduría me facilitó Kal Wagenheim hace décadas. Gracias a estos entreveo el edificio que pudo haber sido y no fue. Estos documentos son lo único que tenemos de este proyecto fracasado y son, paradójicamente, su plano y sus ruinas.

Notas 1 Carta de Kal Wagenheim, 29 de abril de 1996. Todas las citas a esta colección de documentos las haré en el texto mismo, entre paréntesis. He manejado las fotocopias de estos textos que me envió Wagenheim. Los originales, creo, fueron donados a la Biblioteca Pública de Newark. He colocado en la Smathers Library de la Universidad de la Florida el dossier completo de las fotocopias que me facilitó el editor. Agradezco a Eugenio Ballou, quien prepara una colección de textos ensayísticos de Ramos Otero, el compartir conmigo materiales que aparecerán en esa colección 2 Juan Gelpí, “Una aventura neovanguardista: la novelabingo de Manuel Ramos Otero”. En: Manuel Ramos Otero, la novelabingo (Segunda edición), San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2011, p. 16. 3 Creo que debo introducir aquí una nota personal. Escribí una carta de apoyo a Ramos Otero cuando no se le renovó su contrato en Lehman College. La escribí a pedido suyo. Respeté y admiré su trabajo literario. Pero aclaro que nunca tuve una relación amistosa con él, quien no vio con buenos ojos el comentario que hice sobre su obra, particularmente sobre su novela. En una carta fechada en Nueva York el “2 de febrero de 1985, día de la Candelaria, patrona de Manatí”, este habla de los comentarios hechos hasta entonces sobre su novela y apunta que “[i]nclusive una cosa espantosa de Efraín Barradas titulada “El azar de las palabras o las palabras al azar” podría ayudar para entender algunas claves.” Agradezco a Daniel Torres la copia de esta carta que aparecerá publicada en la revista Caribe con anotaciones suyas. El original de esta se guarda en los archivos del Seminario Federico de Onís del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 4 Ramos Otero titula su brevísima introducción “Suspicious Pre-texts”. El título juega con el doble significado de pretextos y pre-textos. Estos juegos eran frecuentes en la obra de Ramos Otero. Recuérdese, por ejemplo, el título original para la introducción a la antología: “La generación de-generada”. La introducción es el último documento entre los que me facilitó Wagenheim y ocupa las páginas 47 a la 49 de estos. Dada su importancia, el único que no es una carta personal o legal, empleo las referencias a esas páginas al citar de este texto. 5 Efraín Barradas, Apalabramiento: Diez cuentistas puertorriqueños de hoy (Hanover, New Hampshire, Ediciones del Norte, 1983) y José Luis Vega, Reunión de espejos (Río Piedras, Editorial Cultural, 1983). En el estudio introductorio de su antología, Ramos Otero llama a estas “two very important anthologies of Puerto Rican short stories” (48) y las emplea para validar su selección y la aparición de sus propios cuentos en su antología. 6 Ramos Otero apunta en su introducción que “[o]ne author never answered my invitation to be in the anthology” (49), pero no dice quién fue. ¿Habrá sido Luis Rafael Sánchez? 7 Reintegro de las Artes y la Cultura (San Juan), Año 1, Núm. 3 (enero 1981), p.30. Ramos Otero era conocido por sus fieros ataques que, hay que reconocerlo, retratan una mordacidad muy ingeniosa y demuestran su gran talento para la comicidad y el lenguaje barroco. 8 Se podría también examinar los cuentos que Ramos Otero propone para la antología. Al hacerlo vemos que algunos, muy pocos, de los que quiere incluir coincide con los que aparecieron en Reunión de espejos y en Apalabramiento. Tal examen revela la ventaja que tuvo Ramos Otero al preparar su antología: un mayor distanciamiento temporal que le daba mayor oportunidad para examinar el desarrollo de los cuentistas seleccionados.