ENDEREÇO

Address Dirección

ENDEREÇO

Address Dirección

EXPEDIENTE | CREDITS | CRÉDITOS

Rui Costa – Governador do Estado da Bahia

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro - Secretária da Saúde

• Secretaria da Saúde do Estado da Bahia Centro de Atenção à Saúde (CAS) – Av. Antônio Carlos Magalhães

Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil

CEP 40.280-000

E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br http://rbsp.sesab.ba.gov.br

EDITORA GERAL General Publisher

Editora General

EDITORA EXECUTIVA

Executive Publisher

Editora Ejecutiva

EDITORES ASSOCIADOS

Associated Editors

Editores Asociados

CONSELHO EMÉRITO

Emeritus Council

Consejo Emérito

• Marcele Carneiro Paim – ISC – Salvador (BA)

• Lucitânia Rocha de Aleluia – Sesab/APG – Salvador (BA)

• Edivânia Lucia Araujo Santos Landim – Suvisa/Sesab – Salvador (BA)

Eduardo Luiz Andrade Mota – ISC/UFBA

Joana Angélica Oliveira Molesini – SESAB/UCSAL – Salvador (BA)

Lorene Louise Silva Pinto – SESAB/UFBA/FMB – Salvador (BA)

Milton Shintaku – IBICT/MCT

• Ana Maria Fernandes Pita – UCSAL – Salvador (BA)

Carmen Fontes Teixeira – UFBA/ISC – Salvador (BA)

Cristina Maria Meira de Melo – UFBA/EENF – Salvador (BA)

Eliane Elisa de Souza Azevedo – UEFS – Feira de Santana (BA)

Heraldo Peixoto da Silva – UFBA/Agrufba – Salvador (BA)

Jacy Amaral Freire de Andrade – UFBA/Criee – Salvador (BA)

José Carlos Barboza Filho – UCSAL – Salvador (BA)

José Tavares Neto – UFBA/FMB – Salvador (BA)

Juarez Pereira Dias – EBMSP/Sesab – Salvador (BA)

Lauro Antônio Porto – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)

Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza – UFBA/ISC – Salvador (BA)

Paulo Gilvane Lopes Pena – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)

Vera Lúcia Almeida Formigli – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)

CONSELHO EDITORIAL

Editorial Board

Consejo Editorial

• Adriana Cavalcanti de Aguiar – Instituto Oswaldo Cruz/Instituto de Medicina Social (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ)

Andrea Caprara – UEC – Fortaleza (CE)

Jaime Breilh – Centro de Estudios Y Asesoría en Salud (CEAS) – (Health Research and Advisory Center – Ecuador

Julio Lenin Diaz Guzman – UESC (BA)

Laura Camargo Macruz Feuerwerker – USP – São Paulo (SP)

Luiz Roberto Santos Moraes – UFBA/Escola Politécnica – DHS – Salvador (BA)

Mitermayer Galvão dos Reis – Fiocruz – Salvador (BA)

Reinaldo Pessoa Martinelli – UFBA/FMB – Salvador (BA)

Rodolfo G. P. Leon – Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)

Ruben Araújo Mattos – UERJ – Rio de Janeiro (RJ)

Sérgio Koifman – ENSP/Fiocruz – Rio de Janeiro (RJ)

Volney de Magalhães Câmara – URFJ – Rio de Janeiro (RJ)

ISSN: 0100-0233

ISSN (on-line): 2318-2660

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

INDEXAÇÃO | INDEXING | INDEXACIÓN

Revisão e normalização de originais | Review and standardization | Revisión y normalización: Tikinet

Revisão de provas | Proofreading | Revisión de pruebas: Tikinet

Revisão técnica | Technical review | Revisión técnica: Lucitânia Rocha de Aleluia

Tradução/revisão inglês | Translation/review english | Revisión/traducción inglés: Tikinet

Tradução/revisão espanhol | Translation/review spanish | Traducción/revisión español: Tikinet

Editoração eletrônica | Electronic publishing | Editoración electrónica: Tikinet

Capa | Cover | Tapa: detalhe do portal da antiga Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Solar do século XVIII)

Fotos | Photos | Fotos: Paulo Carvalho e Rodrigo Andrade (detalhes do portal e azulejos)

Periodicidade – Trimestral | Periodicity – Quarterly | Periodicidad – Trimestral

Revista Baiana de Saúde Pública é associada à Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública is associated to Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública es asociada a la Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública / Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. - v. 44, n. 4, p. 1-320 out./dez. 2020Salvador: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 2020.

Trimestral.

Publicado também como revista eletrônica.

ISSN 0100-0233

E-ISSN 2318-2660

1.Saúde Pública - Bahia - Periódico. IT

CDU 614 (813.8) (05)

TRANSLATION, ADAPTATION AND EVALUATION OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE AROUSAL PREDISPOSITION SCALE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA AROUSAL PREDISPOSITION SCALE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos, Nanucha Teixeira da Silva, Stanley Coren, Elizeth Heldt FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DOENÇAS OSTEOARTICULARES 27

HAND GRIP STRENGTH IN INSTITUTIONALIZED OLDER ADULTS WITH OSTEOARTICULAR DISEASES

FUERZA DE AGARRE EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS CON ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES

Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella, Lia Mara Wibelinger

CONDIÇÕES SANITÁRIAS RELACIONADAS À MORADIA EM UMA COMUNIDADE RURAL DO VALE DO JIQUIRIÇÁ (BA)

HOUSING-RELATED SANITARY CONDITIONS OF A RURAL COMMUNITY IN THE JIQUIRIÇÁ VALLEY, BRAZIL CONDICIONES SANITARIAS RELACIONADAS A LA VIVIENDA EN UNA COMUNIDAD RURAL DEL VALLE DEL JIQUIRIÇÁ, BAHÍA, BRASIL

João Nilton Souza Maia, Daniela Carneiro Sampaio, Maria da Conceição Costa Rivemales, Rosa Cândida Cordeiro, Terciana Vidal Moura, Lavinya Lima Cordeiro Oliveira

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM UMA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL:

INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY PRACTICES IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION: IN SEARCH OF COMPREHENSIVE CARE

TERAPIAS INTEGRADORAS Y COMPLEMENTARIAS EN UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL: EN BUSCA DE UN CUIDADO INTEGRAL

Natalia Rosiely Costa Vargas, Caroline Vasconcellos Lopes, Márcia Kaster Portelinha, Camila Timm Bonow, Rita Maria Heck

EPIDEMIOLOGY OF VIRAL HEPATATIS IN BRAZIL EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HEPATITIS VIRALES EN BRASIL

Camila Maciel Dias, Luís Felipe Guimarães Cunha, João Pedro Abreu Carvalho, Farley Henrique Duarte, Lucca Scolari Goyatá, Gisele Aparecida Fófano

VIVÊNCIAS RELACIONADAS AO ALEITAMENTO MATERNO E SUA INTERRUPÇÃO PRECOCE:

EXPERIENCES RELATED TO BREASTFEEDING AND ITS EARLY INTERRUPTION: A QUALITATIVE STUDY WITH NURSING MOTHERS EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LA LACTANCIA Y SU INTERRUPCIÓN TEMPRANA: ESTUDIO CUALITATIVO CON NUTRICES

Sthefane Pires dos Santos, Lana Mércia Santiago de Souza, Jerusa da Mota Santana

41

MENINGITE INFANTOJUVENIL NA BAHIA: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA – 2007 A 2018

CHILDHOOD MENINGITIS IN BAHIA, FROM 2007 TO 2018: AN EPIDEMIOLOGICAL APPROACH

MENINGITIS INFANTO-JUVENIL EN BAHÍA: UN ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO ENTRE 2007 Y 2018

Émily Ane Araujo Santana, Normeide Pedreira dos Santos Franca

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS DOS PACIENTES COM ENDOCARDITE INFECCIOSA EM UM SERVIÇO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

CLINICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS TREATED AT A PEDIATRIC CARDIOLOGY SEVICE

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN UN SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

Amanda Portela Silva, Isabel Cristina Britto Guimarães

ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

ANALYSIS OF THE SOCIOECONOMIC, DEMOGRAPHIC AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF THE POPULATION OF FEIRA DE SANTANA, BAHIA

ANÁLISIS DEL PERFIL SOCIOECONÓMICO, DEMOGRÁFICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN DE LA CUIDAD DE FERIA DE SANTANA, BA, BRASIL

Hassyla Maria de Carvalho Bezerra, Michelle Christini Araújo Vieira, Margaret Olinda Lira, Claudelí Mistura, Jonatan Willian Sobral Barros da Silva, Bruna Stamm

112

128

144

O CUIDADO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 160

CARING FOR DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS: SOCIAL REPRESENTATION OF HEALTH PROFESSIONALS EL CUIDADO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: REPRESENTACIÓN SOCIAL DE PROFESIONALES DE SALUD

Camila Daiane Silva, Marina Soares Mota, Daniele Ferreira Acosta, Juliane Portella Ribeiro

USO DE TEORIAS E METODOLOGIAS PARA ATUAÇÃO COM GRUPOS NA ATENÇÃO BÁSICA 174

USE OF THEORIES AND METHODOLOGIES FOR GROUP WORK IN PRIMARY CARE USO DE TEORÍAS Y METODOLOGÍAS PARA LA ACTUACIÓN CON GRUPOS EN LA ATENCIÓN BÁSICA

Mariane Bittencourt, Artur Cucco, Claudia Regina Lima Duarte da Silva, Judite Hennemann Bertoncini

TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM ADULTOS DE DEZ CAPITAIS BRASILEIRAS, 1996-2018

TUBERCULOSIS MORTALITY TREND IN ADULTS, IN TEN BRAZILIAN CAPITALS (1996-2018)

TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ADULTOS DE DIEZ CAPITALES BRASILEÑAS, 1996-2018

Kleber Proietti Andrade, Larissa Dimas Barbosa, Larissa Ellen Ciribeli, Lélia Cápua Nunes

198

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS INTENCIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, 2011-2016 212

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INTENTIONAL HOMICIDE MORTALITY IN JOÃO PESSOA, PARAÍBA (2011-2016)

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, EN 2011-2016

André Luiz Sá de Oliveira, Louisiana Regadas de Macedo Quinino, Carlos Feitosa Luna

HETEROGENEIDADE NAS CAUSAS DE MORTE DA POPULAÇÃO IDOSA DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 224

HETEROGENEITY IN THE CAUSES OF DEATH AMONG OLDER ADULTS IN NORTHEASTERN BRAZIL

HETEROGENEIDAD EN LAS CAUSAS DE MUERTE DE ANCIANOS EN EL NORDESTE DE BRASIL

Tamires Carneiro de Oliveira Mendes, Kenio Costa Lima

EPIDEMIOLOGIA DAS CIRURGIAS TRAUMATO-ORTOPÉDICAS EM DOIS HOSPITAIS DO EXTREMO SUL DO BRASIL 240

EPIDEMIOLOGY OF TRAUMA AND ORTHOPAEDIC SURGERY IN TWO HOSPITALS FROM SOUTHERN BRAZIL EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS Y ORTOPÉDICAS EN DOS HOSPITALES DEL EXTREMO SUR DE BRASIL

Ewerton Cousin, Samuel Carvalho Dumith

COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS TÊM CONHECIMENTO SOBRE CÁRIE DENTÁRIA: RESULTADO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 255

KNOWLEDGE ABOUT DENTAL CARIES AMONG RIBEIRINHOS: RESULT OF ORAL HEALTH EDUCATION

COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL AMAZONAS TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE LA CARIES DENTAL: RESULTADO DE LA EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL

Kellen Cristina da Silva Gasque, Kleber Tsunematsu Hatta Júnior, Pamela Couto Guimarães Costa, Denismar Alves Nogueira

ARTIGO DE REVISÃO

REFUGEES: AN INTEGRATIVE REVIEW OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LITERATURE

UNA REVISIÓN INTEGRADORA DE LA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE REFUGIADOS

Andressa Wendling, Vilma Maria Arnold, Camila Sbeghen, Jaqueline Michaelsen Macedo, Carmem Regina Giongo

NURSE’SPERCEPTION PATIENT SAFETY IN THE EMERGENCY AND URGENT CARE SECTOR: A

REVIEW

DEL ENFERMERO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SECTOR DE URGENCIA Y

A REVIEW OF THE LITERATURE

DE VACUNAS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

Scheila Mai, Roger dos Santos Rosa, Fábio Herrmann

DIRETRIZES PARA AUTORES I GUIDELINES FOR AUTHORS DIRECTRIZES PARA AUTORES

Apresentamos este novo número que reúne um conjunto de vinte trabalhos que versam sobre temáticas diversificadas e desafiadoras presentes no cotidiano do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Essa diversidade da produção de conhecimento confirma a relevância dos estudos e contribuições no campo da saúde coletiva em prol da saúde da população brasileira.

A seção Artigos Originais de Tema Livre apresenta 16 artigos. São eles: Tradução, adaptação e avaliação das propriedades psicométricas da Arousal Predisposition Scale em crianças e adolescentes, cujo artigo observa a adequação das propriedades psicométricas; Força de preensão manual em idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares, que irá observar os resultados do teste de força de preensão manual em idosos agravados por doenças ósseas; Condições sanitárias relacionadas à moradia em uma comunidade rural do vale do Jiquiriçá (BA), que investiga as condições sanitárias em comunidades de Jiquiraçá, bem como analisa a qualidade de vida desses grupos sociais; Práticas integrativas e complementares em uma organização não governamental: em busca de um cuidado integral, que analisa a qualidade de vida após as práticas que buscam o cuidado integral dos sujeitos; Epidemiologia das hepatites virais no Brasil, artigo que observa em panorama as hepatites virais e os quadros decorrentes delas; Vivências relacionadas ao aleitamento materno e sua interrupção precoce: estudo qualitativo com nutrizes, artigo cuja análise se propõe a discutir sobre o aleitamento e os efeitos de sua interrupção; Meningite infantojuvenil na Bahia: uma abordagem epidemiológica – 2007 a 2018, que observa os quadros epidêmicos da meningite na Bahia; Características clínicas e demográficas dos pacientes com endocardite infecciosa em um Serviço de Cardiologia Pediátrica, observa os pacientes com endocardite; Análise do perfil socioeconômico, demográfico e epidemiológico da população do município de Feira de Santana (BA), observação panorâmica do perfil social e epidemiológico da região de Feira de Santana; O cuidado às vítimas de violência doméstica: representação social de profissionais da saúde, artigo que investiga a compreensão e a interpretação dos profissionais da saúde em relação aos casos de violência doméstica; Uso de teorias e metodologias para atuação com grupos na atenção básica; Tendência da mortalidade por tuberculose em adultos de dez capitais brasileiras, 1996-2018, cuja interpretação se dá a partir da investigação do uso de teorias e metodologias na atuação de grupos de atenção; Perfil epidemiológico da mortalidade por homicídios intencionais no município de João Pessoa, Paraíba, 2011-2016, artigo que possibilita a compreensão em perspectiva do perfil epidemiológico dos homicídios

intencionais em João Pessoa; Heterogeneidade nas causas de morte da população idosa da região Nordeste do Brasil, quadro que investiga as diversas causas de morte em idosos no Nordeste; Epidemiologia das cirurgias traumato-ortopédicas em dois hospitais do extremo sul do Brasil, estudo comparativo de dois hospitais do extremo sul em relação aos traumas ortopédicos e Comunidades ribeirinhas do Amazonas têm conhecimento sobre cárie dentária: resultado da educação em saúde bucal, artigo que propõe uma análise educação em saúde bucal de populações ribeirinhas.

Neste novo volume, temos também quatro artigos de revisão Estudos nacionais e internacionais sobre refugiados: uma revisão integrativa da literatura, revisão sobre os estudos acerca dos refugiados, Relevância da educação alimentar e nutricional no tratamento do diabetes mellitus tipo 1, revisão que possibilita entender a importância de uma educação alimentar para pacientes com diabetes; Percepção do enfermeiro na segurança do paciente no setor de urgência e emergência: uma revisão de literatura, revisão cuja análise se dá a partir da percepção do profissional de saúde, sobretudo o enfermeiro, em relação à segurança do paciente nas urgências médicas, e Desperdício de vacinas: uma revisão da literatura, cuja análise traça as formas de desperdício de vacinas no Brasil.

Esperamos que essa publicação estimule a troca de experiências e que contribua com a produção e difusão de informações técnico-científicas em saúde, ampliando o debate sobre a importância da circulação e democratização do conhecimento.

Lucitania Rocha de Aleluia

https://orcid.org/0000-0001-9901-4768

Editora Executiva da Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP)

Ana Carolina Brunatto Falchetti Camposa

https://orcid.org/0000-0002-6105-0795

Nanucha Teixeira da Silvab

https://orcid.org/0000-0002-7276-0995

Stanley Corenc

Elizeth Heldtd

https://orcid.org/0000-0002-4687-282X

Resumo

A Arousal Predisposition Scale (APS) é um instrumento com 12 itens, elaborado para mensurar o nível de arousal de um indivíduo. O termo arousal, traduzido para o português falado no Brasil, significa excitação, isto é, a resposta do organismo frente a um estímulo externo ou estresse ambiental. A escala visa abordar o arousal como uma predisposição ou característica individual de excitação diante de um estressor ambiental. O objetivo deste estudo foi realizar tradução, adaptação e avaliação das propriedades psicométricas da APS para crianças e adolescentes. O estudo foi realizado com 189 alunos, de ambos os sexos, de escolas públicas, com idade entre 10 e 17 anos. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira foi a adaptação transcultural e a segunda etapa envolveu a avaliação das propriedades psicométricas da versão final. Os resultados apresentaram uma consistência interna dos itens aceitável para os grupos pré-adolescentes e adolescentes (alfa de Cronbach > 0,700). Não houve diferença significativa entre a escala total em médias de teste-reteste e uma correlação significativa de moderada a

a Psicóloga e Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. E-mail: ana.falchetti@hotmail.com

b Enfermeira. Mestre em Ciências Médicas. Psiquiatria pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: nanuchats@gmail.com

c Professor Emérito, Ph.D., F.R.S.C no Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia. Vancouver, British Columbia, Canadá. E-mail: coren@psych.ubc.ca

d Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: eliz.h@globo.com

Endereço para correspondência: Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua São Manoel, n. 963, Rio Branco. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 90620-110: E-mail: ana.falchetti@hotmail.com

forte de validade de critério. A APS foi traduzida, adaptada e validada no Brasil para o grupo etário de 11 anos de idade. Destaca-se ainda a importância da utilização dessa escala por diferentes setores de saúde e da educação, em escolas de ensino fundamental e médio, contribuindo para identificar precocemente problemas de comportamento.

Palavras-chave: Arousal. Estudos de validação. Comportamento. Saúde pública.

Abstract

Arousal Predisposition Scale (APS) is a 12-item instrument designed to measure the arousal level of an individual. Translated into Brazilian Portuguese arousal means excitement, that is, the body’s response to an external stimulus or environmental stress. The scale aims to address arousal as a predisposition or individual characteristic of excitement when facing an environmental stressor. Hence, this study sought to translate, adapt, and evaluate the psychometric properties of the APS for children and adolescents. Data was collected from 189 students, of all genders, from public schools, aged 10 to 17 years. The research was divided into two stages: first, the cross-cultural adaptation, followed by the evaluation of the psychometric properties in the final version. Results showed an acceptable internal consistency of the items for the pre-adolescent and adolescent groups (Cronbach’s alpha > 0.700). The findings presented no significant difference between full-scale test-retest means and a significant moderate to strong correlation of criterion validity. The APS was translated, adapted and validated in Brazil for the 11-year-old age group. APS should be used by different health and education sectors in primary and secondary schools to help identify early behavioral problems.

Keywords: Arousal. Validation studies. Behavior. Public health.

TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA AROUSAL PREDISPOSITION SCALE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Resumen

La Arousal Predisposition Scale (APS) es un instrumento que consta de 12 ítems para estimar el nivel de arousal de un individuo. El término arousal significa excitación en portugués de Brasil, es decir, una respuesta del organismo frente a un estímulo externo o estrés

ambiental. La escala pretende abordar el arousal como una predisposición o característica individual de excitación frente a un estrés ambiental. El objetivo de este estudio fue realizar la traducción, la adaptación, la evaluación y la valoración de las propiedades psicométricas de la APS para niños y adolescentes. Se realizó un estudio con 189 alumnos, de ambos sexos, de escuelas públicas, con edades de entre los 10 y 17 años. La investigación constó de dos etapas: la primera realizó la adaptación transcultural; y la segunda, la evaluación de las propiedades psicométricas de la versión final. Los resultados mostraron una consistencia interna de los ítems aceptable para los grupos de preadolescentes y adolescentes (alfa de Cronbach > 0,700). No hubo diferencias significativas entre la escala total en las medias de prueba-reprueba y una correlación significativa de moderada a fuerte como validez de criterio. Se realizó la traducción, la adaptación y la validación de la APS en Brasil para el grupo de edad de los 11 años. Se señala la importancia de la utilización de esta escala para los diferentes sectores de salud y de la educación, en la primaria y la secundaria, al contribuir a la identificación de problemas de comportamiento.

Palabras clave: Arousal. Estudios de validación. Comportamiento. Salud pública.

A Arousal Predisposition Escale – APS (Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos) é constituída de 12 itens e foi elaborada para mensurar o nível de arousal de um indivíduo1. A APS originalmente continha 314 itens. Os pesquisadores isolaram os itens que enfatizavam aspectos cognitivos comuns que melhor poderiam indicar o arousal como uma predisposição, resultando, assim, em uma escala com 12 itens2.

O estudo de validação apresentou um coeficiente de confiabilidade de Cronbach = 0,830 e correlação entre os grupos com arousal alto e baixo quando comparados com dados obtidos em estudos eletrodérmicos. Dessa forma, a APS foi considerada uma escala para medir diferenças individuais de resposta a estímulos3. Cada item corresponde a um escore de 1 a 5 de acordo com a resposta do sujeito (1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = frequentemente; 5 = sempre, com exceção do item 1 que o escore é inverso). O escore total é obtido por meio da soma dos resultados de cada item, em um mínimo de 12 e máximo de sessenta pontos4. O autor indica que os sujeitos que pontuarem 10% do topo (≥ percentil 90) e 10% da base (≤ percentil 10) sejam considerados como over aroused (super estimuláveis) e low aroused (pouco estimuláveis), respectivamente. Os demais sujeitos (80%) seriam considerados

normais. Se uma questão não for respondida, o escore é rateado, e se considera perda, no caso de mais de uma questão não ser respondida.

Recentemente a APS tem sido utilizada em pesquisas para identificar predisposição a problemas de comportamento. Em um estudo com adolescentes identificados como agressores na prática do bullying foram encontrados níveis baixos de arousal medidos com a APS5

As alterações de comportamento que ocorrem na infância e na adolescência podem se manifestar como respostas aos eventos ambientais, uma vez que experiências e acontecimentos nessas fases podem influenciar o processo de desenvolvimento e sua relação com o meio6. Logo, quando detectadas precocemente, possibilitam que intervenções sejam iniciadas6 para modificar as repercussões negativas tanto para a criança quanto para a família7,8

Um estudo com enfermeiras norte-americanas que acompanharam crianças em situação de risco, desde o pré-natal até a adolescência, foi realizado utilizando visitas domiciliares e treinamento com os pais, as crianças e os professores. Os resultados demonstraram que o intenso acompanhamento reduz significativamente os índices de maus-tratos e negligência por parte dos pais e educadores, como também se reduziu a incidência de outros fatores de risco para o desenvolvimento de comportamentos antissociais na infância9,10

Em nosso meio, são escassos os estudos relacionados ao rastreamento de crianças e adolescentes com maior probabilidade de apresentar comportamento considerado problemático. Além disso, a atuação da Atenção Básica frente a estratégias de rastreio para problemas de comportamento na infância e adolescência poderá auxiliar não só na prevenção de danos relacionados ao desenvolvimento infantil, mas também na dos déficits no desenvolvimento acadêmico dessa população. Portanto, este estudo pretendeu realizar a tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas da APS para o português falado no Brasil, a fim de contribuir na detecção precoce de alterações comportamentais em crianças ou adolescentes, prevenindo prejuízos do desenvolvimento e da aprendizagem 11

Trata-se de um estudo transversal de adaptação transcultural, que seguiu a metodologia proposta por Beaton et al.12.

O estudo respeitou os princípios éticos envolvidos na pesquisa com seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de

Porto Alegre (nº 120078). Os pais ou responsáveis autorizaram a participação das crianças e dos adolescentes no estudo.

A adaptação da APS envolveu duas fases12: Fase I, que consistiu na tradução para o português; retradução para o inglês; correção e adaptação da semântica com o comitê de especialistas; e avaliação da clareza da versão pré-final. Fase II, em que foi realizada a avaliação das propriedades psicométricas da versão final (consistência interna, concordância intraavaliadores e validade de critério).

A primeira etapa consistiu na tradução do instrumento, que foi realizada por dois tradutores bilíngues, tendo o português como o idioma nativo. Ambos os tradutores não conheciam previamente o instrumento e um dos tradutores era da área da saúde. Após isso, foi obtida uma síntese das duas traduções.

Na segunda etapa, a retradução (back translation) foi realizada por dois tradutores com o idioma de origem inglês e fluência no português. Os tradutores também não conheciam o instrumento e não eram da área da saúde. O resultado foi uma nova síntese, e essa versão foi enviada para o autor da escala.

A terceira etapa foi a revisão técnica e adaptação da semântica para o português, a qual foi realizada por um comitê de especialistas, composto por: um médico psiquiatra da infância e adolescência, uma pesquisadora com experiência no método de validação transcultural, uma psicóloga, duas enfermeiras com experiência em transtornos externalizantes e a pesquisadora.

A quarta etapa foi a avaliação da clareza, na qual foram incluídos escolares de ambos os sexos, matriculados em três escolas da rede pública de ensino da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os alunos foram classificados de acordo com a fase de desenvolvimento em três faixas etárias: crianças de 8-10 anos, pré-adolescentes de 11-14 anos e adolescentes dos 15-18 anos incompletos. Os alunos com histórico de doença neurológica ou em tratamento de doença crônica foram excluídos. Os dados demográficos (sexo, idade) e de desempenho escolar dos participantes do estudo foram coletados por meio de um instrumento elaborado pelos pesquisadores. A clareza de cada item foi avaliada por uma escala Likert de 5 pontos para responder à questão norteadora:

“Avalie a clareza da questão”, sendo 0 = Não entendi; 1 = Entendi pouco; 2 = Entendi nem pouco nem muito; 3 = Entendi; 4 = Entendi muito. A aplicação do instrumento foi na escola, em sala de aula, com a presença da equipe de pesquisa.

As propriedades psicométricas foram avaliadas por meio do alfa de Cronbach; concordância intra-avaliadores ou estabilidade, (teste e (re)teste); e a validade de critério13

Para a avaliação da consistência interna de uma escala, é necessário que haja de cinco a dez repetições para cada questão14 Considerando que a APS é composta por 12 questões e, como foram utilizadas três faixas etárias, fez-se necessário um total de sessenta alunos para cada grupo. Levando-se em conta as possíveis perdas, foram acrescentados 5% de participantes, totalizando 189 estudantes para essa fase do estudo.

Após 15 dias do primeiro preenchimento da APS (teste), foi realizada a confiabilidade intra-avaliadores para verificar a estabilidade da escala ao longo do tempo. Para essa etapa, foi utilizado um total de trinta alunos, os quais foram sorteados (dez de cada faixa etária) e responderam novamente ao instrumento, (re)teste.

A validade de critério da APS foi realizada por meio da comparação com o instrumento Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), ou Questionário de Capacidades e Dificuldades, traduzido e validado no Brasil15. O SDQ é um questionário que rastreia problemas de saúde mental infantil e é constituído por 25 itens, alguns positivos e outros negativos, os quais são divididos em cinco subescalas: problemas no comportamento pró-social; hiperatividade; problemas emocionais; problema de conduta; e problemas de relacionamento, com cinco itens em cada subescala. As respostas podem ser: falso (zero), mais ou menos verdadeiro (um ponto) ou verdadeiro (dois pontos). O SDQ foi respondido concomitantemente com a versão final da APS.

Os dados demográficos e de desempenho escolar dos participantes do estudo foram coletados por meio de instrumento elaborado pelos pesquisadores. A aplicação das escalas foi na escola, em sala de aula, com a presença da equipe de pesquisa.

Os dados estão descritos pela média e pelo desvio padrão ou pela mediana e pelos percentis, conforme distribuição para variáveis contínuas. Para a avaliação das variáveis categóricas, foram utilizados frequência e percentual. A clareza das questões por faixa etária foi realizada através do teste de Friedman, e para verificar a relação de entendimento de cada questão com o desempenho escolar utilizou-se a correlação de Spearman. A análise estatística foi realizada através do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0 e o nível de significância adotado foi α < 0,05.

Os consensos gerados a partir das traduções e retraduções foram analisados pelo comitê de especialistas, que recomendou alterar frases e palavras para um melhor entendimento (Quadro 1). O foco do comitê foi a adaptação semântica para a faixa etária incluída no estudo (8 a 17 anos). Foi acrescentado o pronome pessoal “Eu” nas questões de número 1, 2, 5, 7, 10, 11 e 12. Essa modificação foi necessária devido ao fato de que no português falado no Brasil ao iniciar a frase no tempo presente na primeira pessoa do singular utiliza-se o pronome pessoal A palavra “se” (if) na questão número 2 foi trocada por “quando” (when). Nas questões 3, 6, 8 e 12 a ordem de algumas palavras foi invertida, porém manteve-se o significado da questão. Por exemplo, na questão 6 a versão do consenso foi: “Meu humor é rapidamente influenciado ao entrar em lugares novos” (My mood is quickly influenced by entering new places.), sendo alterada para “Chegar a lugares novos influencia rapidamente minhas emoções” (Entering new places quickly influences my emotions) Nessa questão, a palavra “humor” (mood) foi alterada para “emoções” (emotions)

Além disso, em outras questões foram alteradas as palavras, por exemplo: coisas “simples” (simple things) na questão 9 da versão original e “trivial” (trivial) no consenso da retradução foram alteradas pelo comitê de especialistas para “bobagem” (silly), pois no Brasil a referida palavra tem significado para coisas “bobas”, facilitando o entendimento das crianças. Esse consenso realizado pelo comitê de especialistas gerou a versão pré-final, que foi retraduzida e enviada ao autor do instrumento original (Stanley Coren). Após a concordância do autor, a versão pré-final foi submetida para avaliação da clareza pelos alunos (Quadro 1, penúltima coluna).

Quadro 1 – Consensos gerados a partir das traduções e retraduções, que foram analisados pelo comitê de especialistas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2011/2012

(continua)

Versão original

Comitê de especialistas: segunda etapa Versão pré-final em português Versão pré-final em

1. I am a calm person. Eu sou uma pessoa calma. I am a calm person. Eu sou uma pessoa calma. I am a calm person.

2. I get flustered if I have several things to do at once.

Eu fico confuso(a) quando tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo.

I get confused when I have to do different things at the same time.

Eu fico confuso quando tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo.

I get confused when I have to do different things at the same time.

Quadro 1 – Consensos gerados a partir das traduções e retraduções, que foram analisados pelo comitê de especialistas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2011/2012 (conclusão)

Versão original

3. Sudden changes of any kind produce an immediate emotional effect on me.

Comitê de especialistas: segunda etapa Versão pré-final em português Versão pré-final em inglês Versão final* em português Versão final** em inglês

Mudanças inesperadas de qualquer tipo causam um efeito emocional imediato em mim.

5. I am restless and fidgety. Eu sou inquieto(a) e nervoso(a).

6. My mood is quickly influenced by entering new places.

Chegar a lugares novos influencia rapidamente minhas emoções.

Unexpected changes of any kind produce an immediate emotional response on me.

Qualquer tipo de novas mudanças causa uma emoção imediata em mim.

Unexpected changes of any kind produce an immediate emotional response on me.

I am restless and nervous. Eu sou nervoso(a). I am restless and nervous.

Entering new places quickly influences my emotions.

Chegar a lugares novos afeta rapidamente minhas emoções.

Entering new places quickly influences my emotions.

7. I get excited easily. Eu fico animado com facilidade. I get excited easily. Eu fico animado com facilidade. I get excited easily.

8. I find that my heart keeps beating fast for a while after I have been “stirred up”.

9. I can be emotionally moved by what other people consider to be simple things.

Depois que fico agitado, sinto que meu coração fica batendo mais rápido por um certo tempo.

Eu fico emocionado(a) com coisas que as pessoas acham bobagem.

After getting agitated my heart keeps beating faster for a while.

I get emotional over things that most people consider silly.

Depois que fico agitado, sinto que meu coração fica batendo mais rápido por um certo tempo.

Coisas que as pessoas acham bobagem me emocionam.

After getting agitated my heart keeps beating faster for a while.

I get emotional over things that most people consider silly.

10. I startle easily. Eu me assusto com facilidade. I scare easily. Eu me assusto com facilidade. I scare easily.

11. I am easily frustrated. Eu fico facilmente chateado. I get frustrated easily. Eu fico facilmente chateado. I get frustrated easily.

12. I tend to remain excited or moved for a long period of time after seeing a good movie.

Depois de assistir a um bom filme, fico animado ou comovido por bastante tempo.

Fonte: Elaboração própria.

After watching a good movie, I remain excited or moved for a long time.

*Versão final avaliada após a etapa da clareza. **Versão final encaminhada ao autor do instrumento.

Depois de assistir a um bom filme, fico animado ou comovido por bastante tempo.

After watching a good movie, I remain excited or moved for a long time.

Um total de 76 alunos foram incluídos nessa etapa do estudo, sendo divididos em três grupos de acordo com a fase de desenvolvimento: trinta crianças com faixa etária dos 8 a 10 anos, mediana (intervalo interquartil) de 9 (8-10) anos, sendo que 17 (57%) eram meninas; 26 pré-adolescentes entre 11 a 14 anos, mediana de 11 (11-12,25) anos, e 14 (54%) eram meninas; e vinte adolescentes entre 15 a 17 anos, mediana de 16 (15-16) anos, e 13 (65%) eram meninas.

Os resultados da avaliação da clareza da APS estão apresentados na Tabela 1 e mostram que houve diferença significativa de entendimento entre as faixas etárias nas questões 3, 4, 6, 8, 9 e 11. Observa-se que os adolescentes (acima de 14 anos) apresentaram melhor

clareza sobre as questões que os pré-adolescentes (entre 11 e 14 anos), que foram os que tiveram pior entendimento das questões em geral.

Tabela 1 – Resultado da avaliação da clareza, considerando “Entendi” ou “Entendi muito” das questões da versão pré-final da APS de acordo com as faixas etárias. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012

Ponderando que um dos fatores para um pior entendimento das questões poderia estar relacionado aos alunos, foi realizada uma análise de correlação entre a clareza e o desempenho escolar, considerando a repetência em anos. Foi encontrada correlação significativa negativa somente na questão 5 (r = 0,469; p = 0,016), entre os pré-adolescentes (Tabela 2).

Tabela 2 – Correlação entre a clareza da versão pré-final da APS e o desempenho escolar dos alunos por faixa etária. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012

Tabela 2 – Correlação entre a clareza da versão pré-final da APS e o desempenho escolar dos alunos por faixa etária. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012 (conclusão)

Considerando os resultados encontrados, foi realizada uma segunda avaliação com o comitê de especialistas, que sugeriram as seguintes modificações para a questão 3: foram retiradas as palavras “efeito” (effect) e “inesperado” (sudden) – que foi trocada por “nova” (new)

, a ordem da frase da versão pré-final foi invertida para um melhor entendimento. Outras modificações foram: na questão 5, retirada da palavra “inquieto” (restless); e na 6, trocou-se “influencia” (influenced) para “afeta” (affects) (Quadro 1 – última coluna).

Após a inclusão das modificações, a versão final foi retraduzida e enviada para o autor da APS, que aprovou as alterações realizadas, finalizando a fase de adaptação transcultural da APS para o português falado no Brasil, agora denominada de Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos (Apêndice).

Consistência interna

Para avaliação da consistência interna, foi utilizada a versão final da APS. Participaram dessa fase do estudo 189 escolares: 63 crianças com faixa etária dos 8 a 10 anos, média de 9,32 (DP = 0,73) anos, sendo que 32 (51%) eram meninas; 63 pré-adolescentes entre 11 e 14 anos, média de 12,30 (DP = 1,10) anos e 38 (60%) eram meninas; 63 adolescentes entre 14 e 18 anos incompletos, média de 15,84 (DP = 0,82) e 34 (54%) eram meninos.

A consistência interna da escala APS total foi aceitável, com alfa de Cronbach (α) acima de 0,700 para pré-adolescentes e adolescentes (Tabela 3). Entretanto, os resultados indicaram que a consistência interna da APS para crianças entre 8 e 10 anos foi abaixo do aceitável para todas as questões.

Tabela 3 – Avaliação da confiabilidade da versão final da APS em português falado no Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012

A estabilidade ao longo do tempo foi verificada por meio da confiabilidade intra-avaliadores (teste-(re)teste). Dessa forma, a APS foi aplicada novamente a 30 alunos, selecionados da amostra, sendo que foram 10 de cada faixa etária para representarem os três grupos.

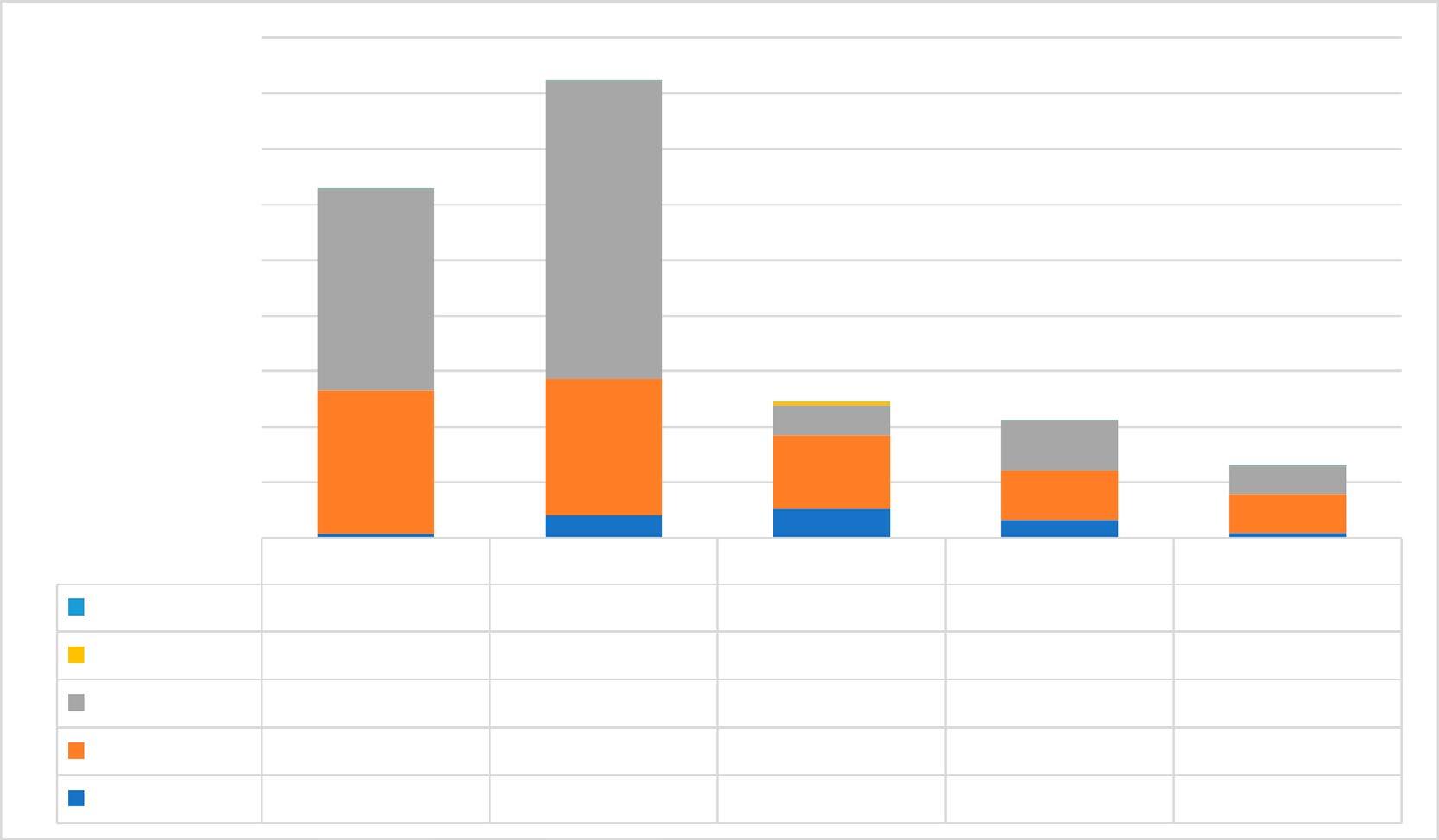

Não foi observada diferença significativa na média (desvio padrão) do total da APS no grupo das crianças [teste = 31,0 (DP = 7,16) versus reteste = 29,5 (DP = 7,39); p = 0,146]; nos pré-adolescentes [teste = 30,0 (DP = 7,57) versus reteste = 34,6 (DP = 9,24); p = 0,078] e no grupo dos adolescentes [teste = 32,6 (DP = 6,61) versus reteste = 29,9 (DP = 6,47); p = 0,144], comprovando a estabilidade da escala APS adaptada para o português do Brasil ( Figura 1 ).

Validade de critério

Ao serem comparados os escores totais da APS com os escores da escala concorrente a SDQ, obteve-se correlação significativa em diferentes domínios, os quais estão apresentados na Tabela 4. A APS apresentou correlação forte no domínio emocional para os pré-adolescentes (p < 0,001), moderada para os adolescentes (p < 0,001) e fraca para as crianças (p = 0,002).

Tabela 4 – Correlação entre a APS e Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) para verificar a validade de critério. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012

Com relação aos problemas de conduta, a correlação da APS foi moderada para os pré-adolescentes (p = 0,001), fraca para as crianças (p = 0,018) e para os adolescentes (p = 0,021). A hiperatividade apresentou correlação moderada nas crianças e pré-adolescentes (p = 0,005 e < 0,001, respectivamente) e não com adolescentes (p = 0,600). Porém, foram os adolescentes que apresentaram correlação significativa fraca no domínio social (p = 0,019) e de relacionamento (p = 0,023).

Após o processo de tradução e adaptação semântica da APS, a versão final da escala demonstrou boa clareza das questões por parte dos grupos estudados, considerando que a escala foi construída e validada originalmente para adultos.1-2

Entretanto, observou-se um pior nível de clareza entre os pré-adolescentes nas 12 questões de maneira geral, quando comparados com as crianças e os adolescentes. Esse fato pode estar relacionado ao processo de transição da infância para adolescência, tendo em vista que nessa fase ocorrem inúmeras mudanças físicas, fisiológicas, cognitivas e sociais, que podem afetar a capacidade de autopercepção desse jovem16. Os itens que apresentaram um menor nível de clareza foram as questões 3 e 9, porém não foi encontrada relação com a capacidade de interpretação e entendimento do instrumento verificado com desempenho escolar.

Particularmente neste estudo, além da tradução da escala, também foi proposta a adaptação da APS para outra faixa etária12,17, exigindo uma linguagem específica para o entendimento de crianças e adolescentes18. Cabe ressaltar também a etapa de avaliação da clareza para a adequação semântica, que possibilitou a continuidade da adaptação da versão brasileira da APS.

Com relação à avaliação das propriedades psicométricas, foi possível confirmar que a consistência interna era aceitável para a faixa etária acima de 11 anos. O grupo de crianças entre 8 e 10 anos apresentou um menor alfa de Cronbach, enquanto os adolescentes apresentaram o maior valor, ou seja, observou-se que a faixa etária interferiu no processo de autopercepção das respostas. O desempenho em relação à confiabilidade foi o esperado, tendo em vista que crianças até 10 anos podem apresentar menor capacidade para o raciocínio abstrato, diferentemente dos adolescentes, que já têm um raciocínio mais desenvolvido sobre problemas abstratos e hipotéticos19. Além disso, no estudo original2, o que validou a APS em adultos, o alfa de Cronbach apresentou um valor de 0,83, sugerindo que haja um maior coeficiente de acordo com a idade.

Tais resultados corroboram os achados de outro estudo que, ao avaliar crianças, pais e professores a fim de validar a Escala de Habilidades Sociais, Comportamentos Problemáticos e Competência Acadêmica (Social Skills Rating System – SSRS), também constatou o menor valor do alfa de Cronbach entre as crianças20. A confiabilidade intra-avaliadores (teste-(re)teste) confirmou a estabilidade ao longo do tempo, evidenciando que a APS pode ser uma escala válida para rastrear ou identificar predisposição de resposta a estímulos externos em crianças, pré-adolescentes e adolescentes.

A utilização do SDQ para verificar a validade de critério da APS apresentou correlação de moderada a forte, principalmente nos domínios relacionados ao estado emocional e à conduta nos três grupos estudados. O SDQ também foi utilizado na validação da SCARED para o português, com vistas a mensurar a ansiedade em crianças e adolescentes, e os resultados foram semelhantes ao deste estudo nos mesmos domínios21. No domínio da hiperatividade do grupo dos adolescentes, não foi encontrada correlação significativa. A falha de correlação da APS com o SDQ nesse domínio está de acordo com um estudo recente que avaliou o impacto da transição da infância para adolescência na trajetória de desenvolvimento dos sintomas de TDAH. Os achados evidenciaram que ocorre um declínio da sintomatologia do comportamento hiperativo/impulsivo nessa fase22.

Assim, a APS adaptada para o Brasil, comparada a outro instrumento, apresentou convergência alta para os problemas internalizantes e moderada para os problemas externalizantes. Logo, a APS torna-se uma escala viável para rastrear diferenças individuais de resposta a estímulos em situações de estresse.2,3

No Brasil, não existem instrumentos validados com a finalidade da APS23

De fato, essa escala torna viável e de baixo custo a avaliação precoce de resposta a estímulo, podendo ser utilizada não só por profissionais especializados em psicologia comportamental, mas também por diferentes profissionais da área da saúde em contextos diversos, como em escolas ou na atenção primária em saúde1.

Como limitação do presente estudo, pode-se mencionar o fato de que foram pesquisados apenas estudantes de escolas públicas, enquanto um ponto forte está na adaptação transcultural de um instrumento breve, de fácil aplicação, que seguiu o processo metodológico de validação de instrumentos13 em ambiente escolar, com atuação da atenção básica.

A APS foi traduzida, adaptada e validada no Brasil para o grupo etário de 11 anos de idade. A versão final traduzida e adaptada transculturalmente da APS para mensurar níveis

de respostas a estímulos em adolescentes acima de 11 anos agora se denomina em português Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos (Epre).

Espera-se que a utilização dessa escala por diferentes setores de saúde e da educação, em escolas de ensino fundamental e médio, contribua para identificar precocemente problemas de comportamento, e que a saúde pública por meio da iniciativa da atenção básica possa usar esse instrumento como uma ferramenta de rastreio, abrindo espaços de discussões e intervenções para saúde mental na escola.

1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos, Nanucha Teixeira da Silva, Stanley Coren e Elizeth Heldt

2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos e Elizeth Heldt.

3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos.

4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos e Elizeth Heldt.

1. Coren S. Arousal predisposition as a predictor of antisocial and delinquent behavior. Pers Individ Dif. 1999;27(5):815-20.

2. Coren S. Prediction of insomnia from arousability predisposition scores: scale development and cross-validation. Behav Res Ther. 1988;26(5):415-20.

3. Coren S, Aks DJ. Prediction of task-related arousal under conditions of environmental distraction. J Appl Soc Psychol 1991;21(3):189-97.

4. Coren S. The arousal predisposition scale: normative data. Bull Psychon Soc. 1990;28(6):551-2.

5. Woods S, White E. The association between bullying behaviour, arousal levels and behaviour problems. J Adolesc. 2005;28(3):381-95.

6. Cia F, Barham EJ, Fontaine AMGV. Impactos de uma intervenção com pais: o desempenho acadêmico e comportamento das crianças na escola. Psicol Reflex Crit. 2010;23(3):533-43.

7. Wielewicki A. Problemas de comportamento infantil: importância e limitações de estudos de caracterização em clínicas-escolas brasileiras. Temas Psicol. 2011;19(2):379-89

8. Kruizinga I, Jansen W, Carter AS, Raat H. Evaluation of an early detection tool for social-emotional and behavioral problems in toddlers: The Brief Infant Toddler Social and Emotional Assessment – A cluster randomized Trial. BMC Public Health 2011;11(494):1-6.

9. Olds D, Henderson CR Jr, Cole R, Eckenrode J, Kitzman H, Luckey D, et al. Long-term effects of nurse home visitation on children’s criminal and antisocial behavior: 15-year follow-up of a randomized trial. JAMA. 1998;280(14):1238-44.

10. Olds DL, Kitzman H, Cole R, Robinson J, Sidora K, Luckey DW, et al. Effects of nursing home-visiting on maternal life course and child development: age 6 follow-up results of a randomized trial. Pediatrics. 2004;114(6):1550-9.

11. Mendes CS. Prevenção da violência escolar: avaliação de um programa de intervenção. Rev Esc Enferm USP. 2011;45(3):581-8.

12. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186-91.

13. Pasquali L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 5a ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2004.

14. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to development and use. 4th ed. New York: Oxford Press; 2008.

15. Fleitlich BW, Cortázar PG, Goodman R. Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). Infanto Rev Neuropsiquiatr Infanc Adolesc. 2000;8(1):44-50.

16. Frota AMMC. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. Estud Pesqui Psicol. 2007;7(1):144-57.

17. Silva FC, Thuler LCS. Tradução e adaptação transcultural de adaptação e tradução de duas ferramentas de avaliação de dor em crianças e adolescentes. J Pediatr. 2008;84(4):344-9.

18. Valentini NC, Villwock G, Vieira LF, Vieira JLL, Barbosa MLL. Validação brasileira da escala de autopercepção de Harter para crianças. Psicol Reflex Crit. 2010;23(3):11-9.

19. Bock AMB, Furtado O, Teixeira MLT. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. 15a ed. São Paulo (SP): Saraiva; 2002.

20. Bandeira M, Prette ZAPD. Petre D, Magalhães T. Validação das escalas de habilidades sociais, comportamentos problemáticos e competência acadêmica (SSRS-BR) para o ensino fundamental. Psic Teor Pesq. 2009;25(2):271-82.

21. Isolan LR. Ansiedade na infância e adolescência e bullying escolar em uma amostra comunitária de crianças e adolescentes. Porto Alegre (RS). Tese [Doutorado em Psiquiatria] – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2012.

22. Langberg JM, Epstein JN, Altaye M, Molina BSG, Arnold LE, Vitiello B. The transition to middle school is associated with changes in the developmental trajectory of ADHD symptomatology in young adolescents with ADHD. J Clin Child Adolesc Psychol. 2008;37(3):651-63.

23. Bolsoni-Silva AL, Loureiro SN, Marturano EM. Problemas de comportamento e habilidades sociais infantis: modalidades de relatos. Psico. 2011;42(3):354-361.

Recebido: 28.4.2019. Aprovado: 7.1.2021.

Apêndice – Versão final adaptada para o português do Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos

Instruções: este questionário trata de alguns comportamentos comuns e autopercepções. Para cada questão, você deverá selecionar a resposta que melhor descreva a si mesmo(a) e seus comportamentos. Você pode selecionar uma das seguintes alternativas

N – Nunca (ou quase nunca)

R – Raramente

O – Ocasionalmente (às vezes)

F – Frequentemente

S – Sempre (ou quase sempre)

Basta que você faça um círculo ao redor da primeira letra que corresponda à sua escolha:

1 Eu sou uma pessoa calma.

2 Eu fico confuso(a) quando tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo.

3 Qualquer tipo de novas mudanças causa uma emoção imediata em mim.

N R O F S

N R O F S

N R O F S

4 Emoções fortes duram por uma ou duas horas depois que passa a situação que as causou. N R O F S

5 Eu sou nervoso(a).

6 Chegar a lugares novos afeta rapidamente minhas emoções.

7 Eu fico animado(a) com facilidade.

N R O F S

N R O F S

N R O F S

8 Depois que fico agitado, sinto que meu coração fica batendo mais rápido por um certo tempo. N R O F S

9 Coisas que as pessoas acham bobagem me emocionam.

N R O F S

10 Eu me assusto com facilidade. N R O F S

11 Eu fico facilmente chateado(a). N R O F S

12 Depois de assistir a um bom filme. fico animado(a) ou comovido(a) por bastante tempo. N R O F S

Os itens são pontuados em ordem ascendente, com “nunca” igual a 1 e “sempre” igual a 5. Com exceção do item número 1, o qual é pontuado de maneira inversa. O escore final de um indivíduo é simplesmente a soma das respostas para os 12 itens.

Karina Garbina

https://orcid.org/0000-0002-1294-7811

Dáfne dos Santos Ribeirob

https://orcid.org/0000-0003-3182-9615

Matheus Santos Gomes Jorgec

https://orcid.org/0000-0002-4989-0572

Marlene Doringd

https://orcid.org/0000-0001-8551-8551

Marilene Rodrigues Portellae

https://orcid.org/0000-0002-8455-7126

Lia Mara Wibelinger f

https://orcid.org/0000-0002-7345-3946

Resumo

A prevalência de doenças crônicas de caráter osteoarticular aumenta conforme o avanço da idade, tais como o reumatismo e a osteoporose, especialmente nas instituições de longa permanência. Essas complicações musculoesqueléticas podem causar impacto sobre a força de

a Fisioterapeuta. Mestre em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: kaahh.garbin@gmail.com

b Fisioterapeuta. Mestre em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: daafne.ribeiro@gmail.com

c Fisioterapeuta. Doutorando em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Docente do Curso de Fisioterapia, do Curso de Educação Física e do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: matheusjorge@upf.br

d Enfermeira. Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: doring@upf.br

e Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente do Curso de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: portella@upf.br f Fisioterapeuta. Doutora em Gerontologia Biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Docente do Curso de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: liafisio@upf.br Endereço para correspondência: Universidade de Passo Fundo. Rua Rio de Janeiro, n. 797, Ipiranga. Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 99300-000. E-mail: matheusjorge@upf.br

preensão manual dos indivíduos e, por consequência, sobre sua capacidade funcional, independência e qualidade de vida. O objetivo desta pesquisa é avaliar a força de preensão manual de idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, de natureza descritiva e exploratória, realizado em instituições de longa permanência de Passo Fundo (RS) no período de 2016 a 2018. A amostra foi composta de 68 residentes, avaliados quanto às variáveis sociodemográficas e de saúde (registros médicos), à condição cognitiva (miniexame de estado mental), à capacidade funcional (índice Katz) e à força de preensão manual (dinamometria manual). A análise utilizou a estatística descritiva, o teste t de Student de amostras pareadas e o teste t Student de amostras independentes (p ≤ 0,05). Os idosos apresentaram força de preensão palmar máxima de 6,60 kg ± 5,88 kg (mão direita: 6,02 kg ± 5,78 kg; mão esquerda: 4,50 kg ± 4,47 kg; p = 0,046). Os menores valores de força de preensão manual foram observados nos indivíduos do sexo feminino (força de preensão máxima e bilateral), com declínio cognitivo (força de preensão máxima e na mão direita) ou com dependência grave (força de preensão na mão esquerda) (p ≤ 0,05). Foi identificado que idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares apresentam valores de força de preensão manual muito abaixo do esperado, principalmente idosos do sexo feminino, com declínio cognitivo ou com dependência funcional grave.

Palavras-chave: Idoso. Doenças reumáticas. Osteoporose. Força da mão. Instituição de longa permanência para idosos.

Abstract

Chronic osteoarticular diseases, such as rheumatism and osteoporosis, increase in prevalence with aging, especially in long-term institutions. These musculoskeletal complications can affect the individual’s manual grip strength and consequently their functional capacity, independence and quality of life. Hence, this study evaluates the hand grip strength of institutionalized older adults with osteoarticular diseases. A cross-sectional, population-based research was carried out at longterm institutions in Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil, between 2016 and 2018. The sample comprised 68 patients, evaluated for sociodemographic and health variables (medical records), cognitive status (Mini Mental State Examination), functional capacity (Katz Index) and manual grip strength (manual dynamometry). Statistical analysis used descriptive statistics, Student’s t-test paired samples and Student’s t-test of independent samples (p ≤ 0.05). Older adults showed a maximum

hand grip strength of 6.60 ± 5.88 kg (right hand: 6.02 ± 5.78 kg; left hand: 4.50 ± 4.47 kg; p = 0.046). Women presented the lowest hand grip strength values observed (maximal and bilateral grip strength), with cognitive decline (maximal grip strength and right hand) or with severe dependence (left hand grip strength) (p ≤ 0.05). In conclusion, institutionalized older adults with osteoarticular diseases present manual grip strength values much lower than the expected, especially the women, with cognitive decline or with severe functional dependence.

Keywords: Aged. Rheumatic diseases. Osteoporosis. Hand strength. Homes for the aged.

FUERZA DE AGARRE EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS CON ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES

La prevalencia de enfermedades crónicas osteoarticulares aumenta concomitantemente al avance de la edad, tales como el reumatismo y la osteoporosis, especialmente en las instituciones de larga permanencia. Estas complicaciones musculoesqueléticas pueden impactar en la fuerza de agarre de los individuos y, por consiguiente, sobre su capacidad funcional, independencia y calidad de vida. El objetivo de esta investigación es evaluar la fuerza de agarre de ancianos institucionalizados con enfermedades osteoarticulares. Se trata de un estudio transversal, de base poblacional, de tipo descriptivo y exploratorio, realizado en instituciones de larga permanencia de Passo Fundo, en Rio Grande do Sul (Brasil), en el periodo de 2016 a 2018. La muestra fue compuesta por 68 residentes, evaluados en cuanto a las variables sociodemográficas y de salud (registros médicos), la condición cognitiva (miniexamen de estado mental), la capacidad funcional (Índice Katz) y la fuerza de agarre (dinamometría manual). Para el análisis, se utilizó la estadística descriptiva, la prueba t de Student de muestras pareadas y la prueba t Student de muestras independientes (p ≤ 0,05). Los ancianos presentaron fuerza de agarre máxima de 6,60 kg ± 5,88 kg (Mano derecha: 6,02 kg ± 5,78 kg; Mano izquierda: 4,50 kg ± 4,47 kg; p = 0,046). Los menores valores de la fuerza de agarre se observaron en las personas del sexo femenino (fuerza de agarre máxima y bilateral), con declinación cognitiva (fuerza de agarre máxima y en la mano derecha) o con dependencia grave (fuerza de agarre en la mano izquierda) (p ≤ 0,05). Los ancianos institucionalizados con enfermedades osteoarticulares presentaron valores de fuerza de agarre muy por debajo de lo esperado, principalmente en los ancianos del sexo femenino, con declinación cognitiva o con dependencia funcional grave.

Palabras clave: Ancianos. Enfermedades reumáticas. Osteoporosis. Fuerza de la mano. Hogares para ancianos.

O termo idoso refere-se a um seleto grupo de indivíduos com 65 anos ou mais em países desenvolvidos e 60 anos em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil1. As estimativas apontam que o número de idosos brasileiros chegará a 32 milhões nos próximos cinco anos2

O envelhecimento humano é um processo progressivo no qual ocorrem comprometimentos moleculares e celulares irreversíveis dos sistemas fisiológicos3. Com a insuficiência dos processos fisiológicos e as mudanças da atividade celular, tecidual e sistêmica ocorrem alterações no sistema neuromuscular, manifestado pela redução da massa e da força muscular, da flexibilidade, da resistência, da mobilidade, da coordenação e do controle sobre o equilíbrio4

A força muscular, determinada pela quantidade de sarcômeros no músculo, é influenciada por fatores como idade, gênero, características antropométricas e aspectos fisiológicos do tecido muscular5,6. A morte dos motoneurônios, oriunda da inatividade muscular, pode repercutir na perda de massa muscular geral e, consequentemente, da musculatura envolvida na força de preensão manual (FPM)7. A força das mãos é um dos aspectos funcionais mais importantes, pois permite ao idoso manter sua independência e qualidade de vida. Sua diminuição está ligada diretamente à redução da capacidade funcional, aumento de incapacidades e impacto sobre as atividades da vida diária8

Com o aumento do número de idosos ocorre a elevação nos índices de dependência funcional, principalmente em virtude do surgimento de doenças ligadas ao sistema locomotor, como a osteoporose e outras patologias de origem reumáticas (espondiloartrose e osteoartrite)9,10. Além do aumento do impacto na capacidade física ocorre declínio sobre os aspectos cognitivos e mentais nos indivíduos. Assim, muitas famílias ou pessoas próximas não têm a disponibilidade de ofertar um padrão de vida adequado para o idoso, sendo necessário outras formas de cuidado, como é o caso das Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpi), um serviço governamental ou não governamental voltado para idosos com ou sem condições de moradia, cuja finalidade é oferecer alojamento e prestação de serviços à saúde, segundo as definições da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)11,12. Nesse sentido, torna-se indispensável a avaliação e o monitoramento dessa população, pois a diminuição da FPM pode resultar em importantes consequências à saúde física, psíquica, emocional e social dos idosos, especialmente naqueles residentes em Ilpi ou que tenham alguma patologia ligada ao sistema musculoesquelético.

Abordar tais aspectos pode favorecer a construção de programas preventivos e reabilitativos voltados às limitações funcionais dos idosos institucionalizados com doenças

crônicas13. Com base nos aspectos abordados, o objetivo deste estudo foi avaliar a FPM em idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares.

Este estudo é transversal, de base populacional, de natureza descritiva e exploratória, faz parte do projeto “Padrões de envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, educacionais e psicossociais de idosos institucionalizados (Procad)”, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. Os detalhes sobre o local de realização deste estudo foram descritos anteriormente14. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Passo Fundo, sob parecer número 2.097.278, e está de acordo com as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos.

Para o cálculo amostral, realizou-se um cálculo por meio da fórmula “n = Z2 p (1-p) / e2”, em que a letra “n” corresponde ao tamanho amostral desejado, a letra “Z” corresponde ao desvio do valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança desejado (adotado o valor mais comumente utilizado para este tipo de cálculo: 1,96), a letra “p” corresponde à proporção esperada (adotado o valor de 5,74%, levando-se em consideração os registros oficiais do governo brasileiro15) e a letra “e” corresponde à margem de erro admitida (adotado o valor mais comumente utilizado para este tipo de cálculo: 0,05). Assim, o tamanho amostral necessário para responder ao objetivo deste trabalho seria de aproximadamente 83 indivíduos.

Foram incluídos os indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentemente do tempo de residência na instituição e que apresentassem uma ou mais doenças osteoarticulares e/ou reumáticas. Os critérios de exclusão estabelecidos foram para indivíduos que estivessem hospitalizados no dia do encontro com a equipe de pesquisa, indivíduos que não compreendessem e/ou falassem a língua portuguesa, indivíduos com incapacidades cognitivas ou motoras para realizar o teste de dinamometria manual ou indivíduos com doenças crônico-degenerativas em fase exacerbada. Foram consideradas perdas os indivíduos elegíveis que se recusaram a participar. Todos os indivíduos incluídos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), mediante prévia explicação e esclarecimento de dúvidas.

O período da coleta de dados foi entre dezembro de 2016 e julho de 2018. O procedimento de coleta de dados e a elaboração do instrumento de coleta de dados já foi descrito14. Os dados sociodemográficos e de saúde constaram em um questionário elaborado

pelos próprios autores, onde registrou-se o sexo, a idade, o tipo de Ilpi, a escolaridade e o tipo de doença osteoarticular.

O estado cognitivo foi avaliado por meio do miniexame de estado mental, um questionário composto de trinta perguntas agrupadas em sete categorias (orientação temporal e espacial, atenção, resolução de cálculos, memorização e rememoração de palavras, forma de linguagem e prática visuoconstrutiva)16, com escores de corte ajustados conforme a escolaridade (13 pontos para analfabetos, 18 pontos para idosos com um a oito anos de estudos e 26 pontos para idosos com nove ou mais anos de estudo)17

A capacidade funcional foi avaliada por meio do índex de Katz, um instrumento que mensura as atividades de vida diária em seis funções (banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferências, controle esfincteriano e alimentação), que podem fornecer informações sobre as condições funcionais do indivíduo. Os idosos foram classificados como independentes se realizassem qualquer uma das atividades sem supervisão, orientação ou auxílio direto, ou como dependentes conforme o número de funções que necessitasse de ajuda18

A FPM foi avaliada por meio da dinamometria manual, com um aparelho da marca Kratos®, destinado a mensurar a força de preensão da mão produzida por meio de uma contração isométrica registrada em quilogramas (kg)19. Nesta pesquisa, adotaram-se o posicionamento e os procedimentos avaliativos recomendados pela American Society of Hand Therapists20. Os pontos de corte adotados para a normalidade foram de 30 kg para homens e 20 kg para mulheres, conforme especifica o European Working Group on Sarcopenia in Older People21.

Os dados foram codificados e armazenados em um banco de dados em um software estatístico. Para caracterização da amostra empregou-se estatística descritiva. Para verificar a diferença entre os valores de FPM das mãos direita e esquerda realizou-se a análise por meio do teste t de amostras pareadas, e para verificar a relação entre as variáveis quantitativas e qualitativas realizou-se a análise por meio do teste t de Student de amostras independentes. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05.

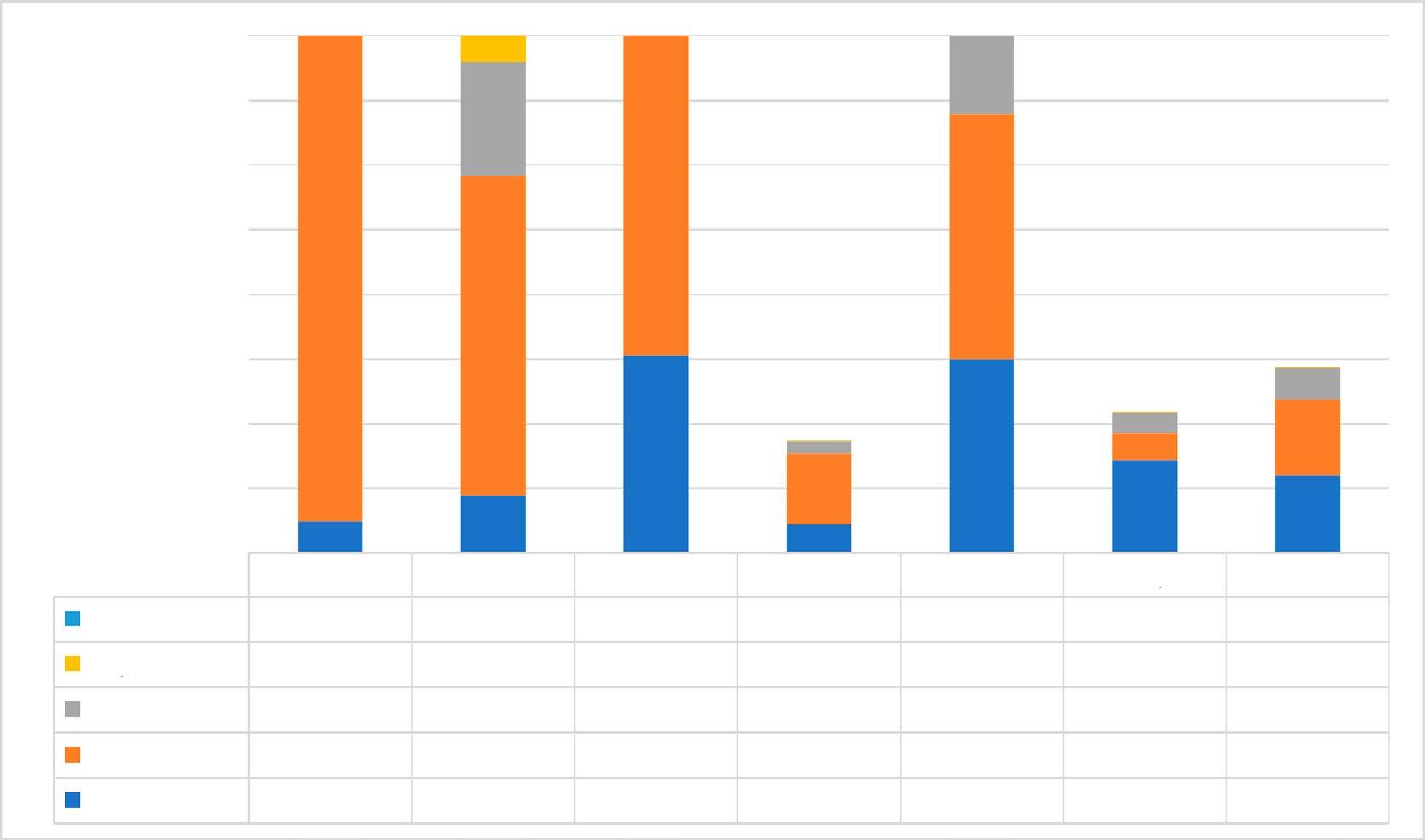

A população do estudo foi composta de 281 idosos residentes em Ilpi no município de Passo Fundo (RS). Com base nos critérios de inclusão e exclusão, a amostra envolveu 68 idosos institucionalizados, com média de idade média de 81,60 ± 91,8 anos (61-95). Foram excluídos 26 idosos institucionalizados que não conseguiram realizar o teste de dinamometria manual, totalizando uma perda amostral de aproximadamente 38%. A Tabela 1 apresenta os dados referentes à caracterização da amostra estudada.

Fonte: Elaboração própria.

Legenda: N (valor absoluto); % (valor relativo); média ± desvio

A maioria da amostra foi composta de indivíduos do sexo feminino, longevos, residentes em Ilpi privadas e com um a oito anos de estudos. Quanto às medidas antropométricas, os valores do peso, da altura e do índice de massa corporal demonstraram-se dentro do esperado. Já os valores de FPM foram muito inferiores ao esperado para a população idosa. Ainda, a maioria da amostra apresentou declínio cognitivo e dependência funcional grave. Entre as patologias investigadas, a maioria apresentou diagnóstico de reumatismo, seguido de osteoporose ou ambas as condições associadas. A Tabela 2 apresenta os valores de FPM da amostra estudada.

Fonte: Elaboração própria.

Legenda: média ± desvio padrão; FPM (força de preensão manual); kg (quilogramas); * (≤ 0,05)

Os idosos institucionalizados apresentaram valores de FPM muito abaixo do ponto de corte, sendo que nenhum indivíduo atingiu o ponto de corte mínimo de acordo com o sexo. Ainda, os menores valores de FPM foram verificados na mão esquerda, em relação à direita. A Tabela 3 apresenta os valores de FPM analisados sob diferentes aspectos.

Tabela 3 – Valores de força de preensão manual analisados sob diferentes aspectos.

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil – 2019

Fonte:

Observou-se que os idosos institucionalizados que apresentaram menores valores de FPM eram do sexo feminino (menor FPM máxima e nas mãos direita e esquerda), apresentavam declínio cognitivo (menor FPM máxima e na mão direita) ou dependência grave (menor FPM na mão esquerda).

Neste trabalho, verificou-se que os idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares apresentaram valores de FPM muito abaixo do esperado, que são 30 kg para homens e 20 kg para mulheres21

Apesar de a literatura apontar que idosos institucionalizados apresentam menores valores de FPM em relação aos seus pares na comunidade22, essa informação parece ser ainda mais consistente após apresentação dos resultados desta análise, pois os valores da FPM apresentados foram muito baixos, inclusive em relação aos valores de FPM encontrados em outros estudos realizados com idosos da comunidade, mesmo em portadores de patologias23,24. Acredita-se que os valores encontrados de FPM tão abaixo do esperado nesta pesquisa possam ser explicados pelo fato de que indivíduos com doenças osteoarticulares apresentam menor desempenho físico quando comparados a indivíduos não portadores dessa condição. Ainda, homens e mulheres com osteoporose ou osteopenia apresentam maior risco de perda do desempenho físico comparados aos seus pares sem a doença25. Dessa forma, supõe-se que com o menor desempenho físico ocorra a tendência de diminuir a força muscular generalizada, inclusive das mãos. Todavia, análises mais aprofundadas voltadas a essa questão devem ser realizadas para confirmar categoricamente essa hipótese.

Uma pesquisa realizada com idosos com osteoporose demonstrou que eles apresentaram valores de FPM inferiores a idosos sem a doença na mão direita (22,09 kgf e 25,16 kgf, respectivamente; p < 0,05) e na mão esquerda (20,00 kgf e 23,37 kgf, respectivamente; p < 0,05)26. Apesar de termos estudado apenas idosos com doenças osteoarticulares (reumatismo, osteoporose ou ambas associadas) e de não termos diferenciado os valores de acordo com as patologias, nossos resultados encontram-se inferiores aos do estudo supracitado.

Alguns fatores podem ser determinantes sobre a FPM do indivíduo, como a idade, o sexo, a densidade mineral óssea e a funcionalidade27, razão pela qual foram investigados outros aspectos para identificar fatores que estivessem relacionados à FPM nesses indivíduos. Além disso, as mãos são estruturas com funções particulares e fundamentais para as atividades diárias do indivíduo e podem ser acometidas por doenças reumáticas, popularmente conhecidas como reumatismos, causando alterações fisiológicas, biomecânicas e sintomas importantes, entre as quais podem-se citar a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica e a osteoartrite. Além disso, conhecer a patologia e seu impacto na funcionalidade geral e nos aspectos ligados às mãos permite ao profissional elaborar um plano de tratamento adequado às necessidades de cada indivíduo28

A FPM pode ser influenciada pela idade, segundo um estudo que avaliou essa variável em indivíduos de diferentes faixas etárias. Os pesquisadores verificaram que o pico da FPM foi na faixa etária dos 30-39 anos com declínio progressivo a partir de então. Ainda, observaram que o aumento da idade foi um fator determinante para o aumento de doenças e dores crônicas19 Apesar disso, algumas pesquisas demonstraram que os valores de FPM não apresentaram

diferenças em faixas etárias a partir dos 60 anos, tanto no contexto da comunidade24 quanto no contexto da institucionalização29, o que vai ao encontro dos resultados aqui apresentados.

Um estudo avaliou a FPM em 60 idosos institucionalizados e observou que a média dos homens foi de 22,87 kgf (mão direita) e 21,74 kgf (mão esquerda), enquanto a média das mulheres foi de 12,80 kgf (mão direita) e 11,11 kgf (mão esquerda)29, valores muito superiores ao encontrados nesta pesquisa. Todavia, ressalta-se que os pesquisadores do estudo citado não avaliaram uma amostra que apresentasse exclusivamente doenças osteoarticulares.

Nesta investigação, a FPM foi menor nos indivíduos do sexo feminino, informação que já foi demonstrada na literatura, independentemente da faixa etária19. Com relação aos idosos, as pesquisas também confirmam esse achado, tanto nos residentes na comunidade23,24 quanto nos que residem em Ilpi29

A avaliação da função cognitiva e do desempenho físico no idoso, em especial a força muscular, é fundamental para as áreas de saúde pública, gerontologia e geriatria. Assim, uma revisão integrativa analisou a possível relação entre a função cognitiva e a FPM em idosos, na qual demonstrou que as alterações cognitivas podem influenciar na força muscular (principalmente das mãos) de idosos, podendo, assim, afetar aspectos de sua capacidade funcional e, consequentemente, dependência30. Apesar de não especificar o contexto dos idosos, isso vai ao encontro dos resultados aqui observados, em que se verificou que os idosos institucionalizados com declínio cognitivo e dependência funcional grave tiveram menores valores de FPM em relação aos seus pares. Somado a isso, deve-se citar que, em Ilpi, a ocorrência de doenças osteoarticulares pode chegar a ser a segunda comorbidade mais prevalente entre os indivíduos, contribuindo para um elevado índice de dependência dessa população, pois os idosos deste contexto portadores de algum distúrbio musculoesquelético são, geralmente, fisicamente dependentes em todos os aspectos motores13. Isso é um agravante, pois a FPM está diretamente relacionada à realização das atividades de vida diária, como segurar objetos, utilizar um corrimão ou apoios em ônibus, realizar trabalhos domésticos, atividades de autocuidado, entre outras no intuito de manter a funcionalidade e a independência do indivíduo24. Embora não tenham sido encontrados estudos que avaliassem a FPM de idosos institucionalizados em comparação à capacidade funcional, nesta investigação observou-se que os indivíduos com dependência grave apresentaram menores valores de FPM, sendo essa diferença significativa na mão esquerda.

Nesta análise, foram encontrados valores de FPM menores nos idosos residentes em Ilpi filantrópicas. No entanto, essa diferença entre os tipos de Ilpi (privada ou filantrópica) não foi significativa. Na literatura, não foram encontradas outras fontes que tivessem realizado análise sobre

este prisma, o que dificulta o levantamento de hipóteses a respeito do porquê idosos residentes em Ilpi filantrópicas apresentaram valores de FPM inferiores a idosos residentes em Ilpi privadas. Esta pesquisa não está livre de apresentar limitações. Em virtude do grande número de indivíduos avaliados, foi necessária uma numerosa equipe para realizar a coleta de dados, sendo necessários vários entrevistadores para aplicar os questionários e o teste de dinamometria manual. Para minimizar possíveis vieses, eles foram treinados e orientados previamente, como explicado na seção “métodos” em outro trabalho já publicado14. Além disso, o número amostral foi abaixo do estimado, o que pode ter sido um fator influente nos resultados obtidos. Todavia, isso não inviabiliza a geração dos dados e o incentivo a futuras pesquisas sobre essa temática.

Idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares apresentam valores de FPM muito abaixo do esperado, principalmente idosos do sexo feminino, com declínio cognitivo ou com dependência funcional grave.

1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.

2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.

3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.

4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.

1. Papaléo Netto M. O estudo da velhice: histórico, definição do campo e termos básicos. In: Freitas EV, Py L, editores. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2016. p. 62-75.

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): IBGE; 2010.

3. Kalache A. The world is ageing: a pact of social solidarity is an imperative. Cien Saude Colet. 2008 Jul/Aug;13(4):1107-11.

4. Azevedo LF, Costa-Pereira A, Mendonça L, Dias CC, Castro-Lopes JM. Epidemiology of chronic pain: a population-based nationwide study on its prevalence, characteristics and associated disability in Portugal. J Pain. 2012;13(8):773-83.