ENDEREÇO Address Dirección

ENDEREÇO Address Dirección

EXPEDIENTE | CREDITS | CRÉDITOS

Rui Costa – Governador do Estado da Bahia Fábio Vilas-Boas – Secretário da Saúde

• Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Centro de Atenção à Saúde (CAS) – Av. Antônio Carlos Magalhães

Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil

CEP 40.301-155

E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br http://rbsp.sesab.ba.gov.br

EDITORA GERAL General Publisher

Editora General

EDITORA EXECUTIVA

Executive Publisher

Editora Ejecutiva

EDITORES ASSOCIADOS

Associated Editors

Editores Asociados

CONSELHO EMÉRITO

Emeritus Council

Consejo Emérito

• Marcele Carneiro Paim – ISC – Salvador (BA)

• Lucitânia Rocha de Aleluia – Sesab/APG – Salvador (BA)

• Edivânia Lucia Araujo Santos Landim – Suvisa/Sesab – Salvador (BA)

Eduardo Luiz Andrade Mota – ISC/UFBA

Joana Angélica Oliveira Molesini – SESAB/UCS AL – Salvador (BA)

Lorene Louise Silva Pinto – SESAB/UFBA/FMB – Salvador (BA)

Milton Shintaku – IBICT/MCT

• Ana Maria Fernandes Pita – UCS AL – Salvador (BA)

Carmen Fontes Teixeira – UFBA/ISC – Salvador (BA)

Cristina Maria Meira de Melo – UFBA/EENF – Salvador (BA)

Eliane Elisa de Souza Azevedo – UEFS – Feira de Santana (BA)

Heraldo Peixoto da Silva – UFBA/Agrufba – Salvador (BA)

Jacy Amaral Freire de Andrade – UFBA/Criee – Salvador (BA)

José Carlos Barboza Filho – UCS AL – Salvador (BA)

José Tavares Neto – UFBA/FMB – Salvador (BA)

Juarez Pereira Dias – EBMSP/Sesab – Salvador (BA)

Lauro Antônio Porto – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)

Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza – UFBA/ISC – Salvador (BA)

Paulo Gilvane Lopes Pena – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)

Vera Lúcia Almeida Formigli – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)

CONSELHO EDITORIAL

Editorial Board

Consejo Editorial

• Adriana Cavalcanti de Aguiar – Instituto Oswaldo Cruz/Instituto de Medicina Social (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ)

Andrea Caprara – UEC – Fortaleza (CE)

Jaime Breilh – Centro de Estudios Y Asesoría en Salud (CEAS) – (Health Research and Advisor y Center – Ecuador

Julio Lenin Diaz Guzman – UESC (BA)

Laura Camargo Macruz Feuerwerker – USP – São Paulo (SP)

Luiz Roberto Santos Moraes – UFBA/Escola Politécnica – DHS – Salvador (BA)

Mitermayer Galvão dos Reis – Fiocruz – Salvador (BA)

Reinaldo Pessoa Mar tinelli – UFBA/FMB – Salvador (BA)

Rodolfo G. P. Leon – Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)

Ruben Araújo Mattos – UERJ – Rio de Janeiro (RJ)

Sérgio Koifman – ENSP/Fiocruz – Rio de Janeiro (RJ)

Volney de Magalhães Câmara – URFJ – Rio de Janeiro (RJ)

ISSN: 0100-0233

ISSN (on-line): 2318-2660

Governo do Estado da Bahia Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

INDEXAÇÃO | INDEXING | INDEXACIÓN

Periódica: Índice de Revistas Latinoamericanas em Ciências (México)

Sumário Actual de Revista, Madrid

LILACS-SP – Literatura Latinoamericana em Ciências de La Salud – Salud Pública, São Paulo

Revisão e normalização de originais | Review and standardization | Revisión y normalización: Tikinet

Revisão de provas | Proofreading | Revisión de pruebas: Tikinet

Revisão técnica | Technical review | Revisión técnica: Lucitânia Rocha de Aleluia

Tradução/revisão inglês | Translation/review english | Revisión/traducción inglés: Tikinet

Tradução/revisão espanhol | Translation/review spanish | Traducción/revisión español: Tikinet

Editoração eletrônica | Electronic publishing | Editoración electrónica: Tikinet

Capa | Cover | Tapa: detalhe do portal da antiga Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Solar do século XVIII)

Fotos | Photos | Fotos: Paulo Carvalho e Rodrigo Andrade (detalhes do portal e azulejos)

Periodicidade – Trimestral | Periodicity – Quarterly | Periodicidad – Trimestral

Tiragem – 100 exemplares | Circulation – 100 copies | Tirada – 100 ejemplares

Distribuição – gratuita | Distribution – free of charge | Distribución – gratuita

Revista Baiana de Saúde Pública é associada à Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública is associated to Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública es asociada a la Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública / Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. - v. 43, n. 1, jan./mar. 2019 -

Salvador: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 2019

Trimestral.

Publicado também como revista eletrônica.

ISSN 0100-0233

E-ISSN 2318-2660

1.Saúde Pública - Bahia - Periódico. IT

CDU 614 (813.8) (05)

LOS ANCIANOS USUARIOS DEL PLAN DE SALUD COMPLEMENTARIO

Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin , Carlos Alberto Lazarini, Flavia Cristina Goulart, Danielle Ruiz

“ENTRE MORTOS E FERIDOS”: MAPEAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS INCÊNDIOS COM VÍTIMAS NA REGIÃO

METROPOLITANA DO RECIFE

“ENTRE MUERTOS Y HERIDOS”: CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INCENDIOS CON VÍCTIMAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE RECIFE

Roberto Ryanne Ferraz de Menezes, Cristiano Corrêa, José Jéferson Rêgo e Silva, Tiago Ancelmo Pires

ALEITAMENTO MATERNO COMPLEMENTADO E FATORES ASSOCIADOS: COORTE DE NASCIMENTO BRISA

55 SUPPLEMENTED BREASTFEEDING AND ASSOCIATED FACTORS: BRAZILIAN BIRTH COHORT STUDIES

LACTANCIA MATERNA COMPLEMENTADA Y SUS FACTORES ASOCIADOS: COHORTE DE NACIMIENTO DE BRISA

Aurean D’eça Junior, Livia dos Santos Rodrigues, Raina Jansen Cutrim Propp Lima, Thaís Natália Araújo Botentuit, Josiel Guedes da Silva, Rosângela Fernandes Lucena Batista

70 HOSPITALIZATIONS INTENTIONALLY SELF-ADVOCATED INJURIES IN BAHIA, BRAZIL HOSPITALIZACIONES POR LESIONES INTENCIONADAMENTE AUTOINFLIGIDAS EN BAHIA, BRASIL Saulo Sacramento Meira, Alba Benemérita Alves Vilela, Óscar Manuel Soares Ribeiro, Ícaro José Santos Ribeiro

THE NURSING WORK PROCESS IN THE FAMILY HEALTH STRATEGY PROCESO DE TRABAJO DEL ENFERMERO EN LA ESTRATEGIA DE SALUD DE LA FAMILIA

Liane Oliveira Souza Gomes, Flavia Pedro dos Anjos Santos, Vanda Palmarella Rodrigues, Maristela Santos Nascimento, Eduardo Nagib Boery O

PSYCHOLOGY PROFESSIONALS UNDER MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE: THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN THE ESF

EL PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA EN LA RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL: EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN LA ESF

Camila Maffioleti Cavaler, Marieli Mezari Vitali, Amanda Castro, Jacks Soratto, Graziela Amboni

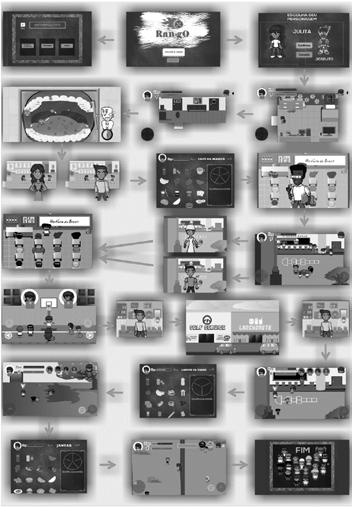

SERIOUS GAME NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA ESCOLARES: UMA PESQUISA-AÇÃO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 132

SERIOUS GAME ON HEALTH PROMOTION FOR SCHOOLCHILDREN: AN ACTION RESEARCH ON FOOD EDUCATION

SERIOUS GAME EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA ESCOLARES: UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA

Iramara Lima Ribeiro, Mário Sérgio Gomes Filgueira, Irislândia Lima Ribeiro, José Guilherme da Silva Santa Rosa, Iris do Céu Clara Costa

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 151

MENTAL HEALTH CARE IN PRIMARY CARE: CONTRIBUTIONS OF NURSING

CUIDADO EN SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA: CONTRIBUCIONES DE LA ENFERMERÍA

Suianne Braga de Sousa, Lourdes Suelen Pontes Costa, Maria Salete Bessa Jorge

LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO USO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS

ORAL INJURIES ARISING FROM THE USE OF REMOVABLE DENTURES

DAÑOS A LA MUCOSA BUCAL QUE RESULTAN DEL USO DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES

João Rubens Teixeira de Castro Silva, José Carlos Barbosa Andrade Júnior, Paulo Henrique da Silva, Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira, Larissa Rolim Borges-Paluch

CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ESTADO DO PARANÁ

CHARACTERIZATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE STATE OF PARANÁ

CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN EL ESTADO DEL PARANÁ

Bianca Fontana Aguiar, Leandro Rozin, Luana Tonin

FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: PRODUÇÃO E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES EM QUESTÃO

FLUORIDATION OF PUBLIC WATER SUPPLY: PRODUCTION AND AVAILABILITY OF INFORMATION

165

180

194

FLUORACIÓN DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO: PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CUESTIÓN

Lorrayne Belotti, Carolina Dutra Degli Esposti, Izabela Marquezini Cabral, Karina Tonini dos Santos Pacheco, Adauto Emmerich Oliveira, Edson Theodoro dos Santos Neto

ANÁLISE DE INTERCORRÊNCIAS DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FUNÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS, MANAUS (AM): UM ESTUDO DE CASO

209

COMPLICATIONS OF FUNCTIONAL CAPACITY AND COGNITIVE FUNCTION IN OLDER ADULTS, MANAUS, AMAZONAS: A CASE STUDY ANÁLISIS DE INTERCORRENCIAS SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES, MANAUS (AM): UN ESTUDIO DE CASO

Aldo Pacheco Ferreira, Karla Geovanna Moraes Crispim

CONDIÇÕES DE VIDA, SAÚDE E MORBIDADE DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SEMIÁRIDO BAIANO, BRASIL

226

LIFE CONDITIONS, HEALTH AND MORBIDITY OF QUILOMBOLAS COMMUNITIES FROM BAHIA SEMIARID, BRAZIL CONDICIONES DE VIDA, SALUD Y MORBILIDAD DE COMUNIDADES DE QUILOMBOLAS EN EL SEMIÁRIDO DE BAHIA, BRASIL

Roberta Lima Machado de Souza Araújo, Edna Maria de Araújo, Hilton Pereira da Silva, Carlos Antônio de Souza Teles Santos, Felipe Souza Nery, Djanilson Barbosa dos Santos, Betânia Lima Machado de Souza

ARTIGO DE REVISÃO

FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DE ALCANCES E LIMITES

NUTRITION TRAINING IN BRAZIL: ANALYSIS OF SCOPE AND LIMITS AND A LITERATURE REVIEW

FORMACIÓN EN NUTRICIÓN EN BRASIL: ANÁLISIS DE ALCANCES Y LÍMITES A PARTIR DE UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

Ludmylla de Souza Valverde, Adriana Miranda Pimentel, Micheli Dantas Soares

O ENSINO SOBRE HANSENÍASE NA GRADUAÇÃO EM SAÚDE: LIMITES E DESAFIOS

TEACHING ABOUT LEPROSY IN UNDERGRADUATE HEALTH COURSES: LIMITS AND CHALLENGES FOR INTEGRAL CARE

LA ENSEÑANZA SOBRE LEPRA EN LOS CURSOS DE PREGRADO EN SALUD: LOS LÍMITES Y LOS DESAFÍOS PARA UN CUIDADO INTEGRAL

Maria Augusta Vasconcelos Palácio, Iukary Takenami, Laís Barreto de Brito Gonçalves

RELATO DE EXPERIÊNCIA

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL COLABORATIVA EM SAÚDE COLETIVA À LUZ DE PROCESSOS EDUCACIONAIS INOVADORES

271

COLLABORATIVE INTERPROFESSIONAL PRACTICE IN COLLECTIVE HEALTH IN THE LIGHT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PROCESSES PRÁCTICA INTERPROFESIONAL COLABORATIVA EN SALUD COLECTIVA A LA LUZ DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS INNOVADORES

Mússio Pirajá Mattos, Daiene Rosa Gomes, Maiara Macêdo Silva, Samara Nagla Chaves Trindade, Elizabete Regina Araújo de Oliveira, Raquel Baroni de Carvalho

A FORMAÇÃO CONSTRUTIVISTA DE EDUCANDOS DE FARMÁCIA NA GESTÃO DO SUS: ABORDAGENS E CONTRIBUIÇÕES PARA AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

288

THE CONSTRUCTIVE EDUCATION OF PHARMACY STUDENTS IN SUS MANAGEMENT: APPROACHES AND CONTRIBUTIONS TO VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS

LA FORMACIÓN CONSTRUCTIVA DE EDUCANDOS DE FARMACIA EN LA GESTIÓN DEL SUS: ENFOQUES Y CONTRIBUCIONES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Mila Silva Cunha, Hudson Manoel Nogueira Campos, Mússio Pirajá Mattos

O TELESSAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

DOS TRABALHADORES DO SUS

“TELESSAUDE” AS A STRATEGY FOR PERMANENT HEALTH EDUCATION OF SUS HEALTHCARE WORKERS

EL TELESALUD COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL SUS

Márcio Lemos Coutinho, Celina Sayuri Shiraishi, Eneida Gomes Ferreira, Valdelíria Coelho

301

DIRETRIZES PARA AUTORES I GUIDELINES FOR AUTHORS DIRECTRIZES PARA AUTORES

Com grande contentamento, apresentamos este novo número que reúne um conjunto de 19 trabalhos que versam sobre temáticas diversificadas e desafiadoras presentes no cotidiano do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Essa diversidade da produção de conhecimento confirma a relevância dos estudos e contribuições no campo da saúde coletiva em prol da saúde da população brasileira.

Nessa perspectiva, a seção Artigos Originais de Tema Livre apresenta 14 artigos. São eles: “Mortalidade e acompanhamento do diabetes e da hipertensão na Atenção Básica de um município do Nordeste brasileiro”; “Automedicação por idosos usuários de plano de saúde suplementar”; “‘Among dead and wounded’: mapping, characterization and analysis of fires with victims in Recife’s Metropolitan Zone”; “Aleitamento materno complementado e fatores associados: coorte de nascimento BRISA”; “Hospitalizações por lesões autoprovocadas intencionalmente na Bahia, Brasil”; “Processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família”; “O profissional de psicologia na residência multiprofissional: o papel do psicólogo na ESF”; “Serious game na promoção da saúde para escolares: uma pesquisa-ação de educação alimentar”; “Cuidado em saúde mental no contexto da Atenção Primária: contribuições da enfermagem”; “Lesões bucais decorrentes do uso de próteses dentárias removíveis”; “Caracterização da violência contra a criança e o adolescente no estado do Paraná”; “Fluoretação da água de abastecimento público: produção e disponibilidade das informações em questão”; “Análise de intercorrências da capacidade funcional e função cognitiva de idosos, Manaus (AM): um estudo de caso”; e “Condições de vida, saúde e morbidade de comunidades quilombolas do semiárido baiano, Brasil”.

Neste novo volume, temos também o artigo de revisão “Formação em nutrição no Brasil: análise de alcances e limites a partir de uma revisão da literatura” e o ensaio “O ensino sobre hanseníase na graduação em saúde: limites e desafios para um cuidado integral”.

Complementando os trabalhos da presente edição, apresentamos três relatos de experiência que abordam temas da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, endossando o desafio da formação, desenvolvimento e qualificação de trabalhadores da saúde, bem como do processo de transformação das práticas profissionais através de estratégias de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e implantação de dispositivos de Educação Permanente em Saúde. São eles “Prática interprofissional colaborativa em saúde coletiva à luz de processos educacionais inovadores”; “A formação construtivista de educandos de farmácia na gestão do

SUS: abordagens e contribuições para ambientes virtuais de aprendizagem”; e “O Telessaúde como estratégia de educação permanente em saúde dos trabalhadores do SUS”. Entre as contribuições para o SUS, esperamos que essa publicação estimule a troca de experiências e inspire a constituição e multiplicidade de novas vozes em defesa da saúde do povo brasileiro. Além disso, que possa contribuir com a produção e difusão de informações técnico-científicas em saúde, ampliando o debate sobre a importância da circulação e democratização do conhecimento.

Marcele Carneiro Paim Editora Geral da Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP)DOI: 10.22278/2318-2660.2019.v43.n1.a2623

Ivna Vidal Freirea

Jules Ramon Brito Teixeirab

Mailson Fontes de Carvalhoc

Tayana Kayre Assunção Santosd

Icaro José Santos Ribeiroe

Resumo

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) têm elevada morbimortalidade, estando seu descontrole relacionado à baixa taxa de adesão à terapêutica e aos serviços de atenção básica à saúde. Assim, o objetivo deste artigo foi analisar o cadastramento e o acompanhamento de indivíduos acometidos por DM e HAS e verificar a mortalidade relacionada ao DM e a doenças cardiovasculares (DCV) num município do Nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo descritivo, com dados do Sistema de Informações da Atenção Básica e de informações de mortalidade da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, coletados entre os anos de 2008 e 2013. Pôde-se constatar que a média de hipertensos cadastrados e acompanhados foi de 4.364 (± 652) e 3.862 (± 548), e, a de diabéticos, 1.076 (± 222) e 9.68 (± 190), respectivamente. A taxa global de acompanhamento de hipertensos e diabéticos foi de 88,6% e 90,2%, respectivamente. Evidenciou-se diferença estatisticamente significante na comparação do grupo de cadastrados e acompanhados na maioria dos anos estudados (p < 0,001). Identificou-se 178 óbitos

a Doutoranda em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Bolsista Uesb. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: vidal.ivna@gmail.com

b Doutor em Enfermagem. Bolsista do Programa Nacional de Pós Doutorado/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Docente colaborador da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: julesramon@gmail.com

c Doutor em Ciências da Saúde. Docente da Universidade Federal do Piauí. Picos, Piauí, Brasil. E-mail: mailsoncarvalho@yahoo.com.br

d Enfermeira. Secretaria Municipal de Ubatã. Ubatã, Bahia, Brasil. E-mail: tayassuncao@hotmail.com

e Doutor em Ciências da Saúde. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Saúde e Qualidade de Vida (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: icaro.ribeiro29@gmail.com

Endereço para correspondência: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Av. José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho. Jequié, Bahia, Brasil. CEP: 45.206-190. E-mail: icaro.ribeiro29@gmail.com

por DM e 446 por DCV, dentre as quais prevaleceram doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares. Conclui-se que as taxas de cadastramento e acompanhamento foram consideradas satisfatórias, apontando para a efetividade da atenção básica à saúde dessa população, ainda que consideradas as limitações do estudo. Por fim, evidenciou-se o seguimento da tendência global de elevação das taxas de mortalidade por DM e DCV. Palavras-chave: Diabetes. Hipertensão. Atenção Primária à Saúde.

DIABETES AND HYPERTENSION MORTALITY AND MONITORING IN PRIMARY CARE OF A NORTHEASTERN BRAZILIAN CITY

Abstract

Introduction: Systemic Arterial Hypertension (SAH) and Diabetes Mellitus (DM) have high morbi-mortality, and its lack of control is related to the low rate of adherence to treatment and primary health care services. Objective: to analyze the enrollment and follow-up of individuals affected by DM and SAH and to verify the mortality related to DM and cardiovascular diseases (CVD) in a municipality of the Northeast region of Brazil. Material and Methods: This is a descriptive study with data from the Primary Care Information System and mortality information from the Superintendence of Health Surveillance and Protection from 2008 to 2013. Results: The mean number of enrolled and monitored hypertensives was 4364 (± 652) and 3862 (± 548), and of diabetics, 1076 (± 222) and 968 (± 190), respectively. The overall rate of follow-up for hypertensive and diabetic patients was 88.6% and 90.2%, respectively. There was a statistically significant difference in the comparison of the group of patients enrolled and followed up in most of the studied years (p < 0.001). There were 178 deaths from MD and 446 from CVD, among which ischemic heart disease and cerebrovascular disease prevailed. Conclusions: enrollment and follow-up rates were considered satisfactory and point to the effectiveness of the basic health care of this population, although considering the limitations of the study. An overall trend of increasing mortality rates by DM and CVD was observed.

Keywords: Diabetes. Hypertension. Primary Health Care.

Resumen

La hipertensión arterial (HAS) y la diabetes mellitus (DM) tienen un alta morbimortalidad, y su falta de control está relacionada con la baja adherencia al tratamiento y a los servicios de la atención primaria de la salud. Se objetivó examinar el registro y seguimiento de las personas con diabetes e hipertensión y verificar la mortalidad relacionada con la DM y las enfermedades cardiovasculares (ECV) en un municipio del Noreste de Brasil. Se realizó un estudio descriptivo con los datos del Sistema de Información de Atención Básica y de informaciones sobre la mortalidad de la Superintendencia de Vigilancia y Protección de la Salud, recolectados entre 2008 y 2013. Se encontró que la media de hipertensos registrados y acompañados era de 4364 (± 652) y 3862 (± 548) y en los diabéticos, 1076 (± 222) y 968 (± 190), respectivamente. Las tasas de monitorización de la hipertensión y de la diabetes fueron del 88,6% y el 90,2%, respectivamente. Se evidencia una diferencia estadísticamente significativa en la comparación del grupo registrado y acompañado en la mayoría de los años estudiados (p < 0,001). Se identificaron 178 muertes por DM y 446 por ECV, entre estos se prevalecieron enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Se concluye que las tasas de registro y seguimiento fueron consideradas satisfactorias y apuntan a la efectividad de la atención primaria de salud en esta población, a pesar de las limitaciones del estudio. Se constató que las altas tasas de mortalidad por DM y ECV todavía siguen la tendencia global.

Palabras clave: Diabetes. Hipertensión. Atención Primaria de Salud.

As doenças cardiovasculares (DCV), especialmente a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM), estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade mundial. As abordagens efetivas do indivíduo, do sistema de saúde e da população para melhorar a saúde cardiovascular incluem melhorar os comportamentos de risco à saúde (tabagismo, inatividade física, nutrição e obesidade), fatores de risco de doença cardíaca (história familiar e genética, colesterol alto, pressão arterial elevada, Diabetes Mellitus e síndrome metabólica) e adesão à terapêutica e aos serviços de atenção primária à saúde. A gestão desses fatores de risco poderia prevenir ou atrasar a ocorrência de, aproximadamente, 80% das DCV,

considerando a prevenção primária e secundária de DCV e seus distúrbios relacionados, tais como HAS e DM1.

A prevalência global de HAS e o seu baixo controle vêm aumentando expressivamente, especialmente nos países em desenvolvimento, o que é decorrente do fato de ser uma doença assintomática na fase inicial, de ainda ser predominante a baixa adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso e por causa da falta de informação por parte da população2. No Brasil, a HAS atinge atualmente cerca de 36 milhões de indivíduos adultos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por DCV3.

Quanto ao DM, além de ser crescente o número de casos diagnosticados, a doença apresenta perfil de elevada prevalência, com estimativa atual de 387 milhões de pessoas com diabetes e previsão de alcance de cerca de 471 milhões em 2035, com crescimento de maior intensidade em países em desenvolvimento e entre a população jovem4.

Além das potenciais complicações relacionadas a problemas cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias, dois terços da mortalidade global (cerca de 36 milhões) são devidos às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Assim, a Organização Mundial de Saúde clama por uma ação urgente, já que essas doenças são responsáveis pela perda prematura de 16 milhões de vidas por ano5.

Por apresentarem elevada possibilidade de manifestação de quadros agudos ou mesmo pelo desenvolvimento de complicações secundárias, o acompanhamento de indivíduos diabéticos e hipertensos torna-se essencial para minimizar possíveis agravamentos6,7. Todavia, ainda há dificuldade no acompanhamento dos casos de DCNT no âmbito da saúde pública, em especial por conta do não comparecimento às consultas de rotina e à baixa adesão ao tratamento, fatores em potencial para o aumento do risco de eventos agudos como infartos ou acidentes vasculares8,9.

No intuito de prevenir, tratar e/ou controlar o impacto das DCNT e de outras doenças e agravos à saúde da população brasileira, foram desenvolvidos modelos tecnoassistenciais alternativos para o Sistema Único de Saúde (SUS), a exemplo da Estratégia Saúde da Família (ESF), objetivando superar a forma de produzir saúde instituída pelo modelo hegemônico. Contudo, para que a ESF alcançasse todos os indivíduos e a coletividade, foi necessário desenvolver ações pautadas na integralidade, no fortalecimento das redes e na participação social10.

Nesse sentido, visando ao cadastro e ao acompanhamento dos indivíduos acometidos por DM e/ou HAS, o Ministério da Saúde implantou, no âmbito da ESF, a sistemática de acompanhamento por meio, principalmente, dos Agente Comunitários de Saúde (ACS)6 Assim, fundamentando-se no acesso universal, na integralidade da atenção e na centralidade

na família, a ESF organiza sua demanda por meio do trabalho em equipe multiprofissional de acordo com a delimitação do território com a clientela adscrita, enfatizando o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso entre seus profissionais e a população11,12

Ainda na lógica de acompanhamento de grupos populacionais específicos, foi criado o Programa HiperDia, que teria por finalidade o monitoramento dos pacientes e a geração de informações para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos6. Atualmente, as informações encontram-se inseridas no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) como parte de uma estratégia de informatização do SUS (e-SUS).

No entanto, pode-se dizer que três aspectos básicos incidem sobre as dificuldades nos cuidados das DCNT, a exemplo da DM e HAS, na ESF: dificuldades advindas da falta do vínculo; da prática de resposta à demanda; e da desresponsabilização pelo usuário diante dos entraves na rede. Essas dificuldades desmotivam e desresponsabilizam tanto os profissionais no acompanhamento longitudinal dos usuários como a adesão destes à ESF13, o que pode resultar no surgimento e no agravamento de complicações decorrentes do DM e HAS e outras DCV, culminar com o óbito e, inclusive, onerar o SUS.

Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivos analisar o cadastramento e o acompanhamento de indivíduos acometidos por DM e HAS e verificar a mortalidade relacionada ao DM e às DCV num município do Nordeste Brasileiro.

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório cujos dados são de fonte secundária, sendo obtidos por meio de consulta às bases de dados do Siab e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), disponibilizadas publicamente pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus), referentes ao monitoramento do cadastramento e do acompanhamento de pessoas com DM e HAS e da mortalidade por DM e DCV no município de Ipiaú.

O município de Ipiaú está localizado a 353 km da capital da Bahia, na mesorregião Sul e microrregião cacaueira do estado, pertencente à região Nordeste do Brasil. Tem uma população estimada, para o ano de 2016, de 47.606 habitantes. Sua economia baseia-se, principalmente, na agropecuária, destacando-se o cultivo de cacau, com os ramos da indústria e da mineração em expansão14.

Para obtenção dos resultados, utilizou-se, no ambiente virtual do Siab, o comando de linha “município”, de coluna “ano/mês” e de conteúdo “hipertensos acompanhados/ diabéticos acompanhados” e “hipertensos cadastrados/diabéticos cadastrados”, no período de tempo de seis anos, de janeiro de 2008 a dezembro de 2013.

Já no ambiente virtual da Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde (Suvisa), que disponibiliza os dados do SIM, fora solicitado no comando linha a “causa-CID-BR-10”, na coluna o “ano do óbito” e no conteúdo a “frequência”, considerando o período de tempo de seis anos. Para efeitos deste estudo, foi avaliada a mortalidade pelas seguintes DCV: doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração, infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares.

Os dados foram exportados para planilha do software Microsoft Excel®, versão 2013, e processados no Statistical Package for The Social Science (SPSS), versão 20.0 (IBM Corp., Armonk, Estados Unidos). Os resultados foram caracterizados por meio de média e desvio-padrão, e as diferenças entre os grupos de cadastrados e acompanhados foram testadas pelo teste t de Student, tendo sido, para efeitos deste estudo, consideradas significantes as associações com p-valor < 0,01.

Vale ressaltar que, por se tratar de um estudo de levantamento de dados secundários disponibilizados por bases de acesso público e gratuito nas quais não há identificação dos participantes, não foi necessária a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Salientase, ainda, que todos os procedimentos éticos foram seguidos na análise e na interpretação dos resultados, conforme dispõe a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n. 466, de 12 de dezembro de 2012.

O número de hipertensos cadastrados e acompanhados teve média, em 6 anos, respectivamente, de 4.364 (± 652) e 3.862 (± 548). Quanto aos diabéticos, foi evidenciada média de 1.076 (± 222) cadastrados e 968 (± 190) acompanhados. A Tabela 1 sumariza o cadastro e o acompanhamento anual. Foi evidenciado um crescimento constante no número total de hipertensos cadastrados, com decréscimo no ano de 2013. Quanto aos hipertensos acompanhados, verificou-se decréscimo em 2012 e 2013.

Tabela 1 – Número absoluto e proporção dos hipertensos e diabéticos cadastrados e acompanhados. Ipiaú, Bahia – 2016

A Tabela 2 apresenta a distribuição anual dos hipertensos cadastrados e acompanhados no município de Ipiaú, na Bahia. A série temporal avaliada evidenciou porcentagem global de acompanhamento de hipertensos e diabéticos, respectivamente, de 88,6 e 90,2%. Quanto às diferenças ente os hipertensos cadastrados e acompanhados, destacamse o ano de 2012 com a maior diferença (691 indivíduos); dessa forma, 86,4% dos indivíduos cadastrados foram acompanhados no ano; a menor diferença foi evidenciada no ano de 2009 (379 indivíduos), representando 89,8% dos cadastrados acompanhados. Dentre os diabéticos, destaca-se o de 2012, com a maior diferença entre diabéticos cadastrados e acompanhados (175 indivíduos); dessa forma, 86,8% dos indivíduos cadastrados foram acompanhados no ano; a menor diferença foi evidenciada no ano de 2009 (75 indivíduos), representando 91% dos cadastrados acompanhados. A comparação do grupo de cadastrados e acompanhados evidenciou diferença estatisticamente significante na maioria dos anos estudados.

Tabela 2 – Distribuição anual dos hipertensos cadastrados e acompanhados de acordo com a média e o desvio-padrão. Ipiaú, Bahia – 2016.

Fonte: Datasus (2008-2013).

* diferença estatisticamente significante entre casos cadastrados e acompanhados (teste t de Student, p < 0,01)

HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica

DM = Diabetes Mellitus

µ = média

± dp = desvio padrão.

A Tabela 3 apresenta distribuição temporal da mortalidade decorrente do DM e de DCV, no período de 2008 a 2013 em Ipiaú. Na série temporal estudada foram computados um total de 624 óbitos, sendo 178 relacionados ao DM e 446 relacionadas às DCV, sendo mais prevalente as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares.

Quanto ao comportamento da mortalidade por DM e DCV, apesar da flutuação dos indicadores, verificou-se tendência crescente para DM, doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração e infarto agudo do miocárdio. A mortalidade por doenças

cerebrovasculares apresentou tendência decrescente, apesar da predominância. No conjunto de todas as causas estudadas, evidenciou-se menor mortalidade no ano de 2009 (82 óbitos) e maior no ano de 2012 (131 óbitos).

Tabela 3 – Distribuição temporal, média e o desvio-padrão, da mortalidade relacionada ao DM e às DCV, no período de 2008 a 2013. Ipiaú, Bahia – 2016

Fonte: Datasus (2008-2013).

DM = Diabetes Mellitus

Seguindo o modelo de vinculação paciente-profissional proposto pela ESF, as famílias adstritas à área de abrangência das USF devem ser visitadas, cadastradas e regularmente acompanhadas. Nesse mesmo momento, o acometimento por quaisquer doenças é investigado de maneira autorreferida6

Depois da confirmação diagnóstica dos pacientes, espera-se o atendimento da equipe multiprofissional na unidade de saúde e/ou nos domicílios, de acordo com o planejamento da equipe e a necessidade de cada caso. No caso de indivíduos acometidos por DM e HAS, os cadastramentos e os atendimentos são realizados, fornecidos pelos formulários de atendimento e cadastro individual do e-SUS8

Apesar dos dados apresentados pelo Siab muitas vezes não representarem a totalidade dos indivíduos acometidos por quaisquer das patologias ali descritas, as informações servem de direcionamento de políticas de saúde e devem ser consideradas para cálculos de medidas de tendência das doenças. Neste estudo, a prevalência de HAS variou de um mínimo de 8,1% ao máximo de 11,4%, em 2012.

Essa prevalência disponibilizada pelo Siab encontra-se muito abaixo da estatística nacional identificada pelo Programa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que no ano de 2015 evidenciou a prevalência de diagnóstico médico prévio autorreferido de HAS de 24,9%, sendo maior em mulheres (27,3%)

do que em homens (22%). A prevalência da morbidade por HAS aumentou com a idade e foi maior entre os indivíduos com menor nível de escolaridade (zero a oito anos de estudo)15. Essa discrepância entre os resultados no município estudado e as estatísticas nacionais pode ser decorrente da alta taxa de acompanhamento no município (que não reflete a realidade do Brasil), da possível e decorrente efetiva adesão à terapêutica e à ESF, bem como da subnotificação dos casos por parte dos profissionais de saúde.

Quanto ao DM, a prevalência variou de um mínimo de 1,9% nos anos de 2008 e 2009 a um máximo de 3%, em 2010. Levando-se em consideração o diagnóstico médico autorreferido em ambos os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais comum com a idade, alcançando 22% daqueles com 65 ou mais anos16,17. Segundo dados do Vigitel15, no ano de 2015, o diagnóstico médico prévio autorreferido de DM foi de 7,4%, sendo de 6,9% entre homens e de 7,8% entre mulheres. Em ambos os sexos, o diagnóstico da doença se tornou mais comum com o avanço da idade e foi maior em indivíduos com até oito anos de estudo.

De acordo com Molina et al. (2013)18 o Siab apresenta problemas operacionais, como a subnotificação dos cadastrados e a ausência total de informação sobre a qualidade do acompanhamento dos usuários da ESF. Buscando promover, talvez, a adequação de algumas dessas fragilidades apresentadas pelo sistema, o Ministério da Saúde lançou em 2013 o software e-SUS AB, que substituirá o Siab em sua totalidade. O novo programa promete integrar os diferentes níveis de atenção e agregar informações mais recentes e abrangentes de todos os usuários do SUS.

Assim, este estudo evidenciou taxas de acompanhamento satisfatórias dos pacientes cadastrados, com discretas variações anuais, diferente do que foi encontrado por outro estudo que verificou uma grande variabilidade no percentual de acompanhamento pelas equipes de saúde para hipertensos (50-97%) e diabéticos (55-100%) nos diferentes municípios pertencentes de uma Regional de Saúde do Sul do país19

Os levantamentos censitários de estimativas populacionais são diretamente influenciados pela avaliação de cobertura. Ademais, o registro das informações pode apresentar distorções, potencialmente ligadas a treinamento insuficiente das equipes de saúde para essa atividade. Essa cobertura pode ser considerada um pré-requisito à avaliação de outros indicadores, uma vez que, para se discutir qualidade, impacto ou satisfação, é importante que o serviço seja oferecido ao máximo da população20

A taxa de cobertura das ESF aumentou sobremaneira nos últimos anos em todos os estados. De acordo com estudo que avaliou a cobertura da ESF estimada pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), comparando com dados administrativos e coberturas anteriores da

Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (Pnad), observou-se aumento na cobertura da população pelo Programa Saúde da Família no Brasil, passando de 50,9%, segundo a Pnad 2008, para 53,4%, em 2013, segundo a PNS. O crescimento ocorreu no Brasil, grandes regiões, urbano e rural. Os dados da PNS em 2013 foram semelhantes aos administrativos do Departamento de Atenção Básica (DAB) em 2013: cerca de 56% de domicílios cadastrados, equivalente à cobertura estimada de cerca de 109 milhões de pessoas, em 5.346 municípios e 34.715 equipes de saúde. Além disso, considerando a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, essa cobertura sobe para 125,5 milhões de pessoas21. Essa abrangência populacional está diretamente ligada a melhores taxas de comparecimento às consultas de acompanhamento dos diversos programas da ESF.

Cabe dizer que este estudo foi realizado num município de pequeno porte, do interior do estado da Bahia, no Nordeste brasileiro, com satisfatórias taxas de cadastro e acompanhamento pela ESF para os agravos de DM e de HAS. Assim, as prevalências estimadas podem ter sido influenciadas pela elevada cobertura da assistência à saúde. Contudo, mesmo assumindo o risco de subestimação das prevalências reais, em maior ou menor grau, os resultados evidenciados aqui podem ser úteis para avaliar as demandas e as necessidades de saúde originadas pelo DM e pela HAS.

Todavia, em contrapartida à elevação da cobertura da ESF, as taxas de não comparecimento às consultas, sejam elas médicas ou de enfermagem, para acompanhamento do DM ou da HAS já foram relatadas por diferentes estudos9,22,23. Em contraste com esse cenário, as elevadas taxas de acompanhamento aqui evidenciadas diferem dos percentuais de acompanhamento (adesão ao serviço) encontradas em outras pesquisas e podem decorrer, entre outras razões, da satisfatória taxa de cobertura do Programa Saúde da Família e da ESF.

O comparecimento regular aos atendimentos na USF tem potencial de intervenções mais eficazes como, por exemplo, uma maior adesão ao tratamento, já que os usuários com maior comparecimento apresentam, normalmente, maior controle da PA e menor prevalência de fatores associados à sua elevação e/ou descontrole. Ademais, a presença na USF permite que eles integrem ações organizadas pela ESF que visem à prevenção e à promoção da saúde.

Um levantamento baseado na PNS de 2013 apontou como principais resultados que quase a totalidade da população de adultos já teve a sua PA aferida alguma vez na vida; que quase 70% daqueles com HA autorreferida receberam assistência médica para essa enfermidade nos últimos 12 meses; e que aproximadamente metade dos adultos com HA autorreferida foi atendida nas UBS24.

Por avançar de maneira lenta e muitas vezes assintomática, e, em muitos casos ao longo dos anos, a HAS e o DM não são tratados adequadamente ou são detectados tardiamente, podendo trazer sérias consequências ao indivíduo e um maior custo de seu tratamento – tanto para estes como para o SUS.

Portanto, estratégias e ações devem ser traçadas pelos serviços de saúde visando a favorecer o comparecimento às consultas, uma vez que um maior cumprimento dos agendamentos pode influenciar as condições de saúde dos usuários e, consequentemente, propiciar uma melhoria da sua qualidade de vida. Doravante, para que essas intervenções sejam exitosas, torna-se intrinsecamente necessário a identificação dos usuários faltosos e resistentes25

A análise realizada apresentou resultados satisfatórios para as taxas de acompanhamento de indivíduos acometidos por HAS e DM no município investigado. Quanto à análise da mortalidade, evidenciou-se o seguimento da tendência global de elevação das taxas de mortalidade por DM e por DCV. Embora resultados satisfatórios possam apontar para a efetividade das ações de acompanhamento dessa população pela ESF, uma boa adesão ao tratamento exige também a participação ativa dos usuários. Para isso, é necessário o comparecimento às consultas médica e de enfermagem, a mensuração regular da pressão arterial e a busca pelo empoderamento advindo do conhecimento da patologia, desde a etiologia, do tratamento e até de suas complicações.

Por fim, é fato que o desenho metodológico utilizado nesta pesquisa lhe atribui limitações, pois estudos dessa natureza não permitem estabelecer relação de causa e efeito. Porém, ratifica-se que um acompanhamento adequado por parte das equipes da ESF pode tornar-se efetivo para o reordenamento dos recursos gastos com internações e tratamentos de maior complexidade, focando a atenção a trabalhos de prevenção, educação em saúde e tratamento precoce.

1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Ivna Vidal Freire e Icaro José Santos Ribeiro.

2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Jules Ramon Brito Teixeira e Mailson Fontes de Carvalho.

3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Ivna Vidal Freire, Jules Ramon Brito Teixeira, Mailson Fontes de Carvalho, Tayana Kayre Assunção Santo e Icaro José Santos Ribeiro.

4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Ivna Vidal Freire e Icaro José Santos Ribeiro.

1. Oh J-Y, Allison MA, Barrett-Connor E. Different impacts of hypertension and diabetes mellitus on all-cause and cardiovascular mortality in community-dwelling older adults: the Rancho Bernardo study. J Hypertens. 2017;35(1):55-62.

2. Ibrahim MM, Damasceno A. Hypertension in developing countries. Lancet. 2012;380(9841):611-9.

3. Malachias MVB, Souza WKSB, Plavnik FL, Rodrigues CIS, Brandão AA, Neves MFT, et al. 7a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2016;107(3, supl. 3):1-83.

4. Milech A, Oliveira JEP, Vencio S, editores. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016). São Paulo (SP): AC Farmaceutica; 2016.

5. Chockalingam A, Thakur J, Varma S. Evolution of noncommunicable diseases: past, present, and future. Int J Noncommun Dis. 2017;2(1):1-2.

6. Brasil. Ministério da Saúde. HiperDia: Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos: Manual de Operação. Versão 1.5 M 02. Rio de Janeiro (RJ); 2002.

7. Contiero AP, Pozati MPS, Challouts RI, Carreira L, Marcon SS. Idoso com hipertensão arterial: dificuldades de acompanhamento na Estratégia Saúde da Família. Rev Gaúch Enferm. 2009;30(1):62-70.

8. Oliveira MCF, Rodrigues GM, Monteiro AMZA, Gonçalves FA. Hiperdia: usuários acompanhados pela Estratégia Saúde da Família no bairro da Guanabara. An Congr Bras Med Fam Comunidade. Belém, 2013 Maio;12:1303.

9. Nielsen JØ, Shrestha AD, Neupane D, Kallestrup P. Non-adherence to anti-hypertensive medication in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of 92443 subjects. J Hum Hypertens. 2017;31(1):14-21.

10. Siqueira BPJ, Teixeira JRB, Valença Neto PF, Boery EN, Boery RNSO, Vilela ABA. Men and health care in the social representations of health professionals. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2014;18(4):690-6.

11. Miranda GMD, Mendes ACG, da Silva ALA, Santos Neto PM. A ampliação das equipes de Saúde da Família e o programa Mais Médicos nos municípios brasileiros. Trab Educ Saúde. 2017;15(1):131-45.

12. Shimizu HE, Carvalho DA Jr. O processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e suas repercussões no processo saúde-doença. Ciênc Saúde Colet. 2012;17(9):2405-14.

13. Silocchi C, Junges JR. Equipes de atenção primária: dificuldades no cuidado de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Trab Educ Saúde. 2017;15(2):599-615.

14. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: Bahia: Ipiaú: informações estatísticas. Rio de Janeiro (RJ); 2016.

15. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2015: saúde suplementar. Brasília (DF); 2017.

16. Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes melittus. Cadernos de Atenção Básica, n. 36. Brasília (DF); 2013.

17. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília (DF); 2011.

18. Molina CG, Costa EM, Pianezzola R, Silveira SA, Neumann CR. Prevalência de hipertensão e diabetes: comparativo de dados: Siab × prontuários. An Congr Bras Med Fam Comunidade. 2013;12:1545.

19. Malfatti CRM, Assunção AN. Hipertensão arterial e diabetes na Estratégia de Saúde da Família: uma análise da frequência de acompanhamento pelas equipes de Saúde da Família. Ciênc Saúde Colet. 2011;16(supl. 1):1383-8.

20. Copque HLF, Trad LAB. Programa Saúde da Família: a experiência de implantação em dois municípios da Bahia. Epidemiol Serv Saúde. 2005;14(4):223-33.

21. Malta DC, Santos MAS, Stopa SR, Vieira JEB, Melo EA, Reis AAC. A cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Ciênc Saúde Colet. 2016 Feb;21(2):327-38.

22. Santa-Helena ET, Nemes MIB, Eluf Neto J. Fatores associados à não-adesão ao tratamento com anti-hipertensivos em pessoas atendidas em unidades de saúde da família. Cad Saúde Pública. 2010;26(12):2389-98.

23. Vrijens B, Antoniou S, Burnier M, de la Sierra A, Volpe M. Current situation of medication adherence in hypertension. Front Pharmacol. 2017;8:100.

24. Malta DC, Stopa SR, Andrade SSCA, Szwarcwald CL, Silva JB Jr, Reis AAC, et al. Cuidado em saúde em adultos com hipertensão arterial autorreferida

no Brasil segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Rev Bras Epidemiol. 2015;18(supl. 2):109-22.

25. Medeiros ARC, Araújo YB, Vianna RP T, Moraes RM. Decision support model applied to the recognition of non-adherent individuals to antihypertensive therapy. Saúde Debate. 2014;38(100):104-18.

Recebido: 28.4.2017. Aprovado: 20.8.2018.

Elaine Cristina Salzedas Muniza

Maria José Sanches Marinb

Carlos Alberto Lazarinic

Flavia Cristina Goulartd

Danielle Ruize

A utilização de medicamentos pelos idosos torna-se ainda mais problemática quando se trata da automedicação. Embora essa prática seja comum no mundo todo, as causalidades são diversas, visto que as variáveis socioculturais influenciam essa prática. Dados epidemiológicos do Brasil mostram que 80 milhões de pessoas têm o hábito de se automedicar, e os idosos fazem parte dessa estatística. Este estudo tem como objetivo analisar o perfil sociodemográfico de idosos que utilizam plano de saúde suplementar e automedicação. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, no qual foram entrevistados 239 idosos usuários de plano de saúde suplementar utilizando-se um questionário previamente estruturado. Os dados foram transcritos para o software SPSS versão 17 e as análises inferenciais foram realizadas pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fisher. Observou-se que 53,9% (125) dos entrevistados realizaram automedicação. Os homens e os idosos que vivem sozinhos tendem a fazer uso de automedicação em maior proporção. Os medicamentos mais utilizados dessa forma são a dipirona sódica, sozinha 15,8% (21) ou em associação 24,8% (33), seguida do paracetamol 10,5% (14), dos fitoterápicos 9% (12), vitaminas 6,8% (9) e nimesulida, utilizada por 6% dos idosos.

a Enfermeira. Mestre em Saúde e Envelhecimento. Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: elacris@terra.com.br

b Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do curso de Enfermagem e mestrado da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: marnadia@terra.com.br

c Farmacêutico. Doutor em Farmacologia. Docente da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil.

E-mail: lazarini@famema.br

d Farmacêutica. Doutora em Farmacologia. Docente da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil.

E-mail: flaviagoulart@usp.br

e Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: marnadia@terra.com.br

Endereço para correspondência: Alameda das Nogueiras, n. 310, Sítio Recreio Santa Gertrudes. Marília, São Paulo, Brasil. CEP: 17514-847 E-mail:elacris@terra.com.br

Os dados indicam que esses idosos apresentam padrão de automedicação que se aproxima dos dados encontrados em outros estudos. Considera-se importante maior investimento em estratégias educativas como forma de evitar o uso de automedicação.

Palavras-chave: Automedicação. Saúde suplementar. Idoso. Uso de medicamentos.

Abstract

The use of medicine by older adults becomes even more problematic when it comes to self-medication. Despite this practice being common throughout the world, causes for such behavior are diverse, especially with socio-cultural variables acting in place. Epidemiological data from Brazil show that 80 million people have the habit of self-medicating and the elderly are part of this statistic. This study analyzes the socio-demographic profile of older adults who use the health insurance plan and self-medicate. This is a cross-sectional study with a quantitative approach which interviewed 239 elderly who are health insurance plan members with use of a pre-structured questionnaire. The data were entered into SPSS version 17 software and inferential analyses were performed by Pearson’s Chi-squared test or Fisher’s exact test. A total of 53.9% (125) respondents performed self-medication. Men and older adults who live alone tend to make use of self-medication in larger proportion. The most commonly used drugs for self-medication are dipyrone, by itself 15.8% (21) or associated with other drugs 24.8% (33), followed by paracetamol 10.5% (14); herbal medicines 9% (12); vitamins 6.8% (9) and nimesulide, taken by 6.0%. The data indicated an equal self-medication pattern found in other studies for the same population. More investment in educational strategies are required to avoid the use of self-medication.

Keywords: Self-medication. Supplemental health. Aged. Drug utilization.

AUTOMEDICACIÓN DE LOS ANCIANOS USUARIOS DEL PLAN DE SALUD COMPLEMENTARIO

La utilización de medicamentos por ancianos se hace aún más problemática cuando se refiere a la automedicación. Aunque la práctica es frecuente en el mundo, las causalidades son diversas, ya que las variables socioculturales ejercen influencia en ella. Según los datos epidemiológicos de Brasil, hay 80 millones de personas con la costumbre de automedicarse,

y los ancianos son parte de esa estadística. Este estudio tiene como objetivo analizar el perfil sociodemográfico de ancianos que utilizan el plan de salud complementario y el uso de automedicación. Este es un estudio transversal, de enfoque cuantitativo, en el cual se entrevistaron a 239 ancianos usuarios del plan de salud complementario, utilizándose un cuestionario previamente estructurado. Para transcribir los datos se utilizó el software SPSS, versión 17, y para los análisis inferenciales se aplicó la Prueba de χ² de Pearson o el Test Exacto de Fisher. Se observó que el 53,9% (125) de los entrevistados realizaban automedicación. Los hombres y los ancianos que viven solos suelen hacer uso de automedicación en mayor proporción. Los medicamentos más utilizados en la automedicación fueron: la dipirona sódica sola 15,8% (21) o en asociación 24,8% (33), seguido de paracetamol 10,5% (14); de fitoterapias 9% (12); vitaminas 6,8% (9) y nimesulida utilizada por el 6% de los ancianos. Los datos indican que los ancianos presentan un patrón de automedicación que coincide con los datos encontrados en otros estudios. Es importante la mayor inversión en estrategias educativas como forma de evitar el uso de automedicación.

Palabras clave: Automedicación. Salud complementaria. Anciano. Utilización de medicamentos.

A população brasileira acima dos 60 anos enquadra-se nos estudos populacionais que demonstram a prevalência de doenças crônicas com o aumento da idade1.

As complicações decorrentes do uso de medicamentos entre os idosos devemse, principalmente, às alterações das farmacodinâmicas e farmacocinéticas inerentes ao envelhecimento2

A utilização de medicamentos pelos idosos torna-se ainda mais problemática quando se trata da automedicação. Embora essa prática seja comum no mundo todo, as causalidades são diversas, visto que ela é influenciada por variáveis socioculturais. Dados epidemiológicos do Brasil mostram que 80 milhões de pessoas têm o hábito de se automedicarem3, e os idosos fazem parte dessa estatística.

A automedicação é conceituada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a prática de ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o aconselhamento e/ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado”4. Esse conceito, ratificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), define que a prescrição e a orientação para uso de medicamento devem ser realizadas pelo médico ou dentista5 Alguns autores também consideram como automedicação a descontinuidade da medicação, mudança de dose e

alteração do tempo de tratamento6. Além disso, em alguns países, como Reino Unido, Canadá e Austrália, onde os farmacêuticos podem prescrever ou alterar a prescrição médica, o conceito de automedicação não é compatível com o brasileiro, gerando diferenças importantes na análise dos dados7

Desde agosto de 2013, os farmacêuticos estão autorizados pelo Conselho Federal de Farmácia a prescreverem os medicamentos chamados de “venda livre” ou Over the Counter (OTC), que são aqueles para os quais não é exigida prescrição médica para a venda. Entre eles, inclui-se a grande maioria dos analgésicos, anti-inflamatórios e fitoterápicos8. Mesmo assim, considerando que essa autorização ainda é pouco reconhecida e utilizada no Brasil, optou-se por trabalhar com o conceito de automedicação proposto pela OMS e reiterado pela Anvisa.

Os prejuízos mais frequentes decorrentes da automedicação incluem gastos desnecessários, atraso no diagnóstico e na terapêutica adequada, reações adversas ou alérgicas e intoxicação2. A falta de informações sobre esse assunto e da obrigatoriedade da apresentação de receita médica no ato da compra de medicamentos de muitas classes farmacológicas são fatores que também contribuem para a automedicação9

São múltiplos os fatores que influenciam a automedicação. Entre indivíduos com menor poder aquisitivo, com menor escolaridade e que enfrentam maiores dificuldades no acesso aos serviços de saúde há maior prevalência dessa prática10.

Sendo os planos de saúde suplementares destinados principalmente à população com maior escolaridade e melhor renda, espera-se que esse grupo utilize em menor proporção a prática da automedicação. No entanto, um estudo que comparou o uso de automedicação entre usuários do SUS e de Plano de Saúde Suplementar (PSS) constatou não haver diferenças significantes9

É preciso colocar em pauta que, nos últimos anos, houve aumento considerável da população com acesso à atenção primária em saúde devido à implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no sistema público de saúde. Nesse cenário, a maioria dos medicamentos prescritos é fornecida aos idosos pelo SUS, fato que pode desestimular o uso da automedicação, visto que, para ter acesso ao medicamento gratuito, eles precisam da receita médica11. É preciso considerar, no entanto, que 27,9% da população brasileira possui algum tipo de plano de saúde no país12

Há, porém, poucos estudos que avaliam a questão da automedicação de idosos usuários de planos de saúde suplementar. Portanto, considerando que estudar o perfil de utilização de medicamentos pela população idosa em diferentes contextos é fundamental para se ampliar o conhecimento sobre essa realidade e promover estratégias específicas de políticas públicas quanto ao Uso Racional de Medicamentos, propõe-se aqui analisar o perfil sociodemográfico e correlacionar com o uso de automedicação por idosos que utilizam PSS.

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa. Foram analisadas as frequências absolutas e relativas de variáveis sociodemográficas dos idosos em relação ao consumo de medicamentos não prescritos em um município de médio porte, localizado na região centro-oeste do estado de São Paulo.

Esse município conta com aproximadamente 220 mil habitantes e a população idosa é de 29.124 pessoas. Em 2013, uma população de 28.724 pessoas na cidade possuía Plano de Saúde Suplementar e, desse contingente, 16,75% eram indivíduos com idade superior a 58 anos, segundo dados fornecidos pela operadora do plano de saúde. A partir desses dados, foi calculado o tamanho da amostra utilizando-se os seguintes parâmetros estatísticos: população idosa usuária do plano de saúde de 8.474 pessoas, prevalência de uso de medicamentos de 80%13, nível de confiança de 95%, margem de erro de 5%, resultando em 239 indivíduos.

Foram incluídas pessoas com 60 anos ou mais, independente do sexo, que não estavam hospitalizadas ou em Instituição de Longa Permanência e que possuíam PSS da operadora responsável pela maioria dos cadastros e atendimentos de saúde suplementar da cidade. As informações foram obtidas diretamente dos idosos capazes de se comunicar com clareza ou, caso contrário, da pessoa responsável por sua medicação (cuidador ou uma pessoa da família).

A composição da amostra ocorreu por sorteio após atribuição de números aos nomes da lista de idosos usuários da operadora, aos quais foram realizadas visitas domiciliares. Após três tentativas de visita sem sucesso, o nome foi excluído da lista de pesquisa e um novo sorteio foi realizado. Para obter-se os 239 idosos que compuseram a amostra, foram necessárias 427 visitas domiciliares: 1 indivíduo havia falecido, 25 não foram encontrados na residência após três visitas, 69 não aceitaram participar da pesquisa, havia 20 com endereços inexistentes, 20 não moravam no endereço fornecido e 3 estavam viajando. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas domiciliares utilizando questionário padronizado e semiestruturado, contendo os seguintes dados gerais referentes ao idoso: (1) Variáveis sociais: idade, sexo, estado civil e escolaridade; (2) Classe Social: baseada no critério de classificação econômica do Brasil, que estima o poder de compra das pessoas, estratificando-as em classes econômicas14

(3) Principais alterações que acometem a saúde do idoso; (4) Uso de Medicação: foram consideradas as medicações utilizadas em um período recordatório dos 15 dias anteriores à entrevista. O uso de automedicação foi caracterizado fazendo-se um comparativo entre a prescrição médica e a utilização independente desta. Foi solicitado pelo entrevistador que o idoso/cuidador trouxesse todos os medicamentos utilizados por ele para proceder a identificação. Esses medicamentos foram registrados segundo a composição de seus princípios ativos e os riscos.

Os dados foram transcritos para meio eletrônico utilizando o software SPSS versão 17. Para análise, foi utilizada a estatística descritiva e a comparação com a literatura. As análises inferenciais foram realizadas por meio do teste de qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fisher. Em todas as conclusões obtidas pelas análises inferenciais, foi utilizado o nível de significância α igual a 5% (p ≤ 0,05).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina do município (Parecer 607.824 de 31/03/2014) após a assinatura da carta de anuência pela prestadora de plano de saúde, que foi coparticipante da pesquisa. Todos foram informados pela entrevistadora sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos e benefícios previstos, potenciais riscos e possíveis incômodos antes de assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Dos 239 idosos entrevistados, 97,1% (232) fizeram uso de algum tipo de medicamento nos 15 dias que antecederam a entrevista. Desses, 53,9% (125) realizaram automedicação, conforme os critérios adotados nesta pesquisa. Quanto à proporção de uso de medicamentos (com/sem automedicação), em relação ao sexo, houve prevalência das mulheres entrevistadas. Em relação à associação do sexo com o uso de automedicação, o Teste Exato de Fisher indica que os homens apresentam maior tendência para seu uso.

Quanto à variável idade, encontrou-se associação significante com a prática de automedicação na faixa etária dos 60 a 69 anos (p = 0,046) e dos 80 a 89 anos (p = 0,040), segundo o teste de qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. Nas demais variáveis, que se referem ao estado civil, etnia e religião, não foram encontradas associações significativas (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação e dados demográficos. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2015 (continua)

Tabela 1 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação e dados demográficos. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2015 (conclusão)

Quanto aos dados sociais dos idosos entrevistados, destaca-se, na Tabela 2, que aqueles que moravam sozinhos apresentaram associação significante (p < 0,05) com a automedicação. Nos demais aspectos analisados: atividade profissional, com quem mora, classe social, tempo de plano de saúde, utilização do SUS e o responsável pelo pagamento do plano de saúde, não houve associações significativas. No entanto, salienta-se que, proporcionalmente, a maioria dos idosos (94,8%, n = 220) conta com plano de saúde há mais de cinco anos, 62,1% (144) dos idosos pagam o próprio plano de saúde e, além de utilizar o plano suplementar, também procuram por serviços públicos para atendimento das necessidades de saúde. Grande parte dos idosos (75%) vive com familiares e é aposentada (81,5%).

Tabela 2 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação e dados sociais. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2015

Tabela 2 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação

Brasil – 2015

Em relação à automedicação utilizada pelos idosos, verifica-se uma maior frequência do uso de analgésicos, sendo a dipirona sódica, sozinha ou em associação, o componente mais utilizado por 40,6% (54); seguida do paracetamol, por 10,5% (14); dos fitoterápicos, por 9% (12); vitaminas, por 6,8% (9); e a nimesulida, utilizada por 6% dos idosos, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição das frequências absolutas e relativas dos medicamentos utilizados na prática da automedicação pelos idosos entrevistados. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2014

Dos usuários do PSS entrevistados, 53,9% haviam feito uso de automedicação nos 15 dias que antecederam a pesquisa. Em estudos realizados no serviço público de saúde de cidade de médio porte, a automedicação variou de 4% a 47% entre os idosos9,15. Os trabalhos brasileiros sobre o uso de automedicação entre idosos possuem, contudo, discrepâncias metodológicas, dificultando a comparação dos dados.

Muitos fatores podem estar relacionados à automedicação, entre eles, a cultura herdada da colonização do país – o hábito de armazenar medicamentos no domicílio, predispondo a riscos de uso indevido e utilização de medicamentos vencidos ou sem valor terapêutico pela armazenagem incorreta16,17. Há também constatação de que, em países com sistema de saúde pouco estruturado, a compra de medicamentos diretamente na farmácia passa a ser uma opção18. No Brasil, importantes mudanças vêm ocorrendo com vistas a ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente com a implantação da ESF, ainda que essa realidade não seja uniforme em todo o território nacional.

Em países com deficiências na estrutura do sistema de saúde como o Irã, a prevalência de automedicação entre os idosos na cidade de Kermanshah foi de 83%, e os motivos que levaram a isso foram os seguintes: satisfação com os resultados obtidos; ter consumido o medicamento anteriormente; dificuldade de conseguir uma consulta médica; e experiência prévia com a doença, além do fato de considerar que a doença não é séria19.

Já em um setor de emergência de um hospital escola da França, país com uma cobertura de saúde efetiva, foi constatado que 63,7% dos pacientes tinham feito uso de automedicação nas duas semanas que antecederam o inquérito e, desses, 1,7% apresentaram efeitos adversos relacionados à medicação. Para os autores, trata-se de um problema frequente e que não pode ser negligenciado pelo sistema de saúde6. No Brasil, em uma cidade de médio porte do estado de Minas Gerais, foi constatado que 63,88% dos idosos atendidos pelos Centros de Referência Municipais referiram práticas de automedicação e 35,45% mencionaram a presença de reações adversas20

Importantes iniciativas vêm sendo tomadas com a finalidade de evitar que isso ocorra. Entre elas, estão a ampliação do acesso aos serviços de saúde ocorrida nas últimas décadas e o aumento da oferta de medicamentos gratuitos enquanto uma garantia constitucional com a necessidade de apresentação da receita médica. Um importante avanço também é representado pela lei 6492/2006, que proíbe a venda de antibióticos sem receita médica, bem como as orientações do Ministério da Saúde para o uso racional de medicamentos21.

No presente estudo, embora a maioria dos idosos seja pertencente às classes sociais A e B, não houve diferenças estatisticamente significativas quando feita a comparação entre as classes sociais. É preciso considerar que o fato de o idoso ser conveniado a um PSS, de qualquer forma, indica uma diferenciação em relação à grande parte da população idosa brasileira que vive com um salário mínimo, além de muitos serem responsáveis pelo domicílio22 Aspecto relevante é o fato de os homens fazerem uso desse recurso com maior frequência, o que também foi revelado em outro estudo que constatou, ainda, que eles gastam mais com a aquisição de medicamentos quando comparados com as mulheres15. É certo que os homens são menos propensos a procurar os serviços e a cuidar da saúde, sendo possível que procurem alívio para os problemas por meio da automedicação.

Morar sozinho foi outro aspecto a que se associou o uso da automedicação entre os idosos estudados. Esse fato é importante visto que, aproximadamente, uma em cada sete pessoas idosas vive só, mesmo que essa proporção seja menor nos países em desenvolvimento e entre idosos com menor renda. Outro indicativo de que os idosos que vivem só são menos propensos a cuidarem adequadamente da saúde é o fato de que eles apresentam níveis pressóricos mais elevados se comparados aos demais idosos, o que reforça que tal grupo necessita de cuidados mais atentos dos profissionais da saúde23. A grande preocupação com a automedicação, especialmente entre os idosos, deve-se à possibilidade de interação medicamentosa. A automedicação pode ocasionar sérios problemas de saúde e consequências para a vida diária dos idosos, tais como a ocorrência de reações adversas, risco de uso de medicamentos inadequados e dificuldade de adesão ao tratamento farmacológico correto24 Mesmo assim, um estudo australiano considera que, frente ao crescente aumento dos custos da assistência à saúde, a automedicação torna-se uma importante opção no gerenciamento de condições comuns. Os autores citam estudo, realizado em 50 países, em que 95% dos participantes responderam que estavam dispostos a tal prática no caso de doenças comuns e de menor gravidade25. No entanto, reforçam que o sucesso dessa prática depende de ser empreendida de forma responsável, e que não existe um consenso global para que esse consumo seja realizado de forma segura. Para isso, seria necessário levar em consideração as características da droga e como ela é utilizada25. Os medicamentos sem prescrição mais utilizados pelos idosos entrevistados foram os analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides (AINE), fitoterápicos e vitaminas. Essa parcela da população, por apresentar alterações fisiológicas e doenças frequentes do sistema musculoesquelético (destacando-se artrites, artroses e osteoporoses), tende à presença de dor que se caracteriza pela cronicidade, alta intensidade e limitação da autonomia12.

Por outro lado, a proporção maior de uso de automedicação para o alívio da dor (analgésicos, AINE, vitaminas e fitoterápicos) encontrada nessa pesquisa está em concordância com os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do país, de 2013. A PNS demonstrou que os processos álgicos foram prevalentes (16%) para que as pessoas deixassem de realizar atividades habituais diárias, inclusive os indivíduos maiores de 60 anos apresentaram maior frequência (11,5%) do que as demais faixas etárias12.

Os analgésicos simples como dipirona e paracetamol, os mais utilizados pelos participantes do presente estudo, também foram os medicamentos mais utilizados por idosos em outros estudos realizados no Brasil e em outros países26. A dipirona, embora largamente utilizada, é proibida em alguns países devido às reações adversas que pode provocar, entre elas, a agranulocitose e a anemia aplástica. Além disso, ela interage com medicamentos frequentemente utilizados pelos idosos, como a furosemida, a hidroclorotiazida, o propranolol e o carvedilol, diminuindo o efeito diurético e anti-hipertensivo; com a losartana, pode levar à hipotensão e ao aumento dos riscos de problemas renais; e com a varfarina, aumentar o risco de sangramento27

No Brasil, em 2001, a Anvisa considerou que haver uma relação favorável em relação ao custo/benefício da dipirona. Em análise da qualidade de amostras disponibilizadas em farmácias, porém, muitas foram reprovadas em importantes critérios, sendo este outro aspecto a ser considerado para sua utilização como automedicação ou não28. O paracetamol, ao interagir com a fenitoína e fenobarbital pode ter seu efeito terapêutico reduzido e aumentar a hepatotoxicidade; com a varfarina, aumenta o efeito anticoagulante. Além disso, reduz os efeitos terapêuticos da piperacilina, amicacina e gentamicina29

O uso de AINE, entre eles a nimesulida e o diclofenaco sódico, como automedicação pelos idosos do estudo representa uma condição a ser considerada, pois pode causar importantes efeitos adversos. Em análise das potenciais interações medicamentosas em prescrição de pacientes hipertensos, foi constatado que os AINE foram associados a praticamente todos os medicamentos utilizados no controle da pressão arterial, sendo que a ação de inibir a síntese renal de prostaglandinas e de reter fluídos orgânicos e sódio, atribuída a eles, antagonizam os efeitos dos fármacos anti-hipertensivos10. A hipertensão é a doença crônica que mais acomete os brasileiros (21,4%), sendo que, desses, 50,7% são idosos12.

Os fitoterápicos representaram 9% da automedicação utilizada pelos idosos que contam com PSS. Embora o uso desses medicamentos venha sendo incentivado pelas políticas públicas, sua forma de utilização, toxidade e eficácia ainda é pouco conhecida e os profissionais da saúde, pouco preparados para lidar com eles. Esses medicamentos são considerados alternativos aos medicamentos sintéticos, além de apresentarem um custo menos elevado10.

Os suplementos vitamínicos também são utilizados como automedicação pelos idosos entrevistados. Essa prática também foi observada em estudo realizado com idosos australianos, para os quais esse uso representa melhoria da saúde29.

A decisão do usuário na escolha do medicamento tem se baseado em prescrições anteriores (40%) e em sugestões de pessoas leigas (51%). Nas classes sociais mais favorecidas economicamente e com facilidade de acesso aos serviços médicos, a automedicação normalmente se deve à busca de solução imediata para o problema, sem que haja interrupção das atividades cotidianas, bem como por influência cultural30

A maioria dos idosos do Plano de Saúde Suplementar entrevistados fez uso de automedicação, sendo que as características que mais se associam a esse uso são ser do sexo masculino e morar sozinho, o que indica que eles precisam de maior atenção dos profissionais da saúde. Destaca-se que a maior proporção de uso de automedicação encontrada nesta pesquisa foi para o alívio da dor (analgésicos, AINE, vitaminas e fitoterápicos), o que está em concordância com os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde feita no país, em 2013. Fica evidente que as políticas de saúde suplementar precisam estimular mais ações não medicamentosas no controle dos processos álgicos, haja vista que esse sintoma apresenta causas distintas.

Ao considerar essa uma prática comum mesmo para aqueles que têm PSS, ou seja, têm maior facilidade de acesso aos serviços de saúde, e que os medicamentos mais utilizados como automedicação possuem efeitos adversos e complicadas interações com outros medicamentos indicados para a faixa etária acima dos 60 anos, é importante o maior investimento em estratégias educativas como forma promoção e prevenção da saúde.

O presente estudo apresenta como limitações o fato de ser transversal. Além disso, os entrevistados pertencem a classes sociais mais altas, o que por certo não representa a totalidade dos idosos. Mesmo assim, acredita-se que ele contribui para importantes reflexões acerca da automedicação entre os idosos e sugere a necessidade de estudos mais amplos, com a exploração dos motivos que levaram a essa conduta e as consequências desse uso.

1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin, Carlos Alberto Lazarini e Danielle Ruiz.

2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Maria José Sanches Marin, Carlos Alberto Lazarini e Flavia Cristina Goulart.

3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin e Carlos Alberto Lazarini.

4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin e Carlos Alberto Lazarini.

1. Bloom DE, Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom LR, Fathima S, et al. The global economic burden of non-communicable diseases. Report by the World Economic Forum and the Harvard School of Public Health [Internet]. Genève: World Economic Forum; 2011 [citado em 2012 maio 20]. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_Global EconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf

2. Sá MB, Barros JAC, Sá MPB. Automedicação em idosos na cidade de Salgueiro-PE. Rev Bras Epidemiol. 2007;10(1):75-85.

3. Arrais PSD, Coelho HLL, Batista MCDS, Carvalho ML, Righi RE, Arnau JM. Perfil da automedicação no Brasil. Rev Saúde Pública. 2013;31(1):71-7.

4. Organización Mundial de la Salud. El papel del farmacéutico en el autocuidado y la automedicación. Reporte de la 4ª Reunión del Grupo Consultivo de la OMS sobre el Papel del Farmacéutico [Internet]; 1998 ago 26-28; La Haya, Países Bajos. La Haya; 1998 [citado em 1998 ago 18]. Disponível em: https://onedrive.live.com/w.x?resid=7BE6A348B99749AC!199&ithint=file %2cdocx&authkey=!APdPPPU8R7_HLzs

5. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Brasília (DF); 2001.

6. Asseray N, Ballereau F, Trombert-Paviot B, Bouget J, Foucher N, Renaud B, et al. Frequency and severity of adverse drug reactions due to self-medication: a cross-sectional multicentre survey in emergency departments. Drug Saf. 2013;36(12):1159-68.

7. Federación Internacional Farmacéutica, Organización Mundial de la Salud. Directrices conjuntas FIP/OMS sobre buenas prácticas en farmacia: estándares para la calidad de los servicios farmacéuticos. Hyderabad; 2011.

8. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 26 set 2013 [citado

em 2015 ago 20]. Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/ visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=136&data=26/09/2013

9. Duarte LR, Gianinni RJ, Ferreira LR, Camargo MAS, Galhardo SD. Hábitos de consumo de medicamentos entre idosos usuários do SUS e de plano de saúde. Cad Saúde Colet. 2012;20(1):64-71.

10. Santos JC, Faria M Jr, Restini CBA. Potenciais interações medicamentosas identificadas em prescrições a pacientes hipertensos. Rev Bras Clín Méd. 2012;10(4):308-17.

11. Stefano ICA. Uso de medicamentos por idosos: análise da prescrição, dispensação e utilização num município de médio porte-SP [dissertação]. Marília (SP): Faculdade de Medicina de Marília; 2015.

12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências: Brasil, grandes regiões e unidades da Federação. Rio de Janeiro (RJ); 2015.

13. Brasil. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Plano de cuidado para idosos na saúde suplementar [Internet]. Brasília (DF); 2012 [citado em 31 ago 2020]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ publicacoes/plano_cuidado_idosos.pdf

14. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Critério de classificação econômica Brasil [Internet]. São Paulo (SP); 2013. [citado em 2013 dez 15]. Disponível em: http://www.abep.org/new/criterioBrasil.aspx

15. Flores VB, Benvegnú LA. Perfil de utilização de medicamentos em idosos da zona urbana de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad Saúde Pública. 2008;24(6):1439-46.

16. Bueno CS, Weber D, Oliveira KR. Farmácia caseira e descarte de medicamentos no bairro Luiz Fogliatto do município de Ijuí/RS. Rev Ciênc Farm Básica Apl. 2009;30(2):75-82.

17. Martinez F, Goulart FC, Lazarini CA. Caracterização da prática de automedicação e fatores associados entre universitários do curso de enfermagem. Rev Eletrônica Enferm. 2014:16(3):644-51.

18. Valença CN, Germano RM, Menezes RMP. A automedicação em idosos e o papel dos profissionais de saúde e da enfermagem. Rev Enferm UFPE on-line. 2010;4(3):320-6.

19. Jafari F, Khatony A, Rahmani E. Prevalence of self-medication among the elderly in Dermanshah-Iran. Glob J Health Sci. 2015;7(2):360-5.

20. Chehuen Neto JA, Delgado AAA, Galvão CCGD, Machado SJM, Bicalho TC, Oliveira TA. Uso de medicamentos por idosos de Juiz de Fora: um olhar sobre a polifarmácia. HU Rev. 2012;37(3):305-13.

21. Brasil. Ministério da Saúde. Uso racional de medicamentos: temas selecionados. Brasília (DF); 2012.

22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira – 2013 [Internet]. Rio de Janeiro (RJ); 2013 [citado em 2014 maio 12]. Disponível em: http:// biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66777.pdf

23. Camargos MCS, Rodrigues RN, Machado CJ. Idoso, família e domicílio: uma revisão narrativa sobre a decisão de morar sozinho. Rev Bras Estud Popul. 2001;28(1):217-30.

24. Santos VP, Lima WR, Rosa RS, Barros IMC, Boery RNSO, Ciosak SI. Perfil de saúde dos idosos muito velhos em vulnerabilidade social na comunidade. Rev Cuid. 2018:9(3):2322-37.