6 minute read

A.A.A. Cercasi “pret dabòn” di Giorgio Torelli

by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale

Parma ironica e poco “mansueta” A.A.A. Cercasi “pret dabón”

I “parmigiani del sasso”, vale a dire quelli doc, non son certo per natura “mansueti”: sono e si confermano oltranzisti nei convincimenti, giusti o sbagliati che siano, rendendoli esclamativi con veemenza verdiana.

Questo, in politica. Ma anche con la Chiesa. Perché non basta la talare (per i pochi che la portano…): la gente parmigiana non vuole “cornación”, ma “pret dabón”, preti davvero… Giorgio Torelli

I“parmigiani del sasso” (che vuol dire quelli orgogliosamente titolari di radici della parmigianità) sono e si confermano oltranzisti nei convincimenti, giusti o sbagliati che siano, rendendoli esclamativi con veemenza verdiana. In politica, rivendicano l’epopea delle barricate di popolo, erette contro il dilagare del fascismo (agosto 1922) nella pianura padana. Tutti gl’insorti di quell’opposizione ad armi pronte contro le Camicie nere di Italo Balbo, quadrumviro mussoliniano, erano di matrice rossa: socialisti, comunisti, anarchici. Ma dichiarandosi in determinata unità d’intenti Arditi del popolo. E si badi, al sommo delle barricate, che poi furono fatalmente rimosse dal Regio Esercito per evitare una strage, montavano la guardia proprio gli Arditi, altrettanto reduci dalla trincee come molti degli squadristi neri. Stessi elmetti griogioverdi, stessi fucili 91, stesse bombe a mano. Quanto alle barricate, si diceva, con mai sopito vanto ironizzante, che a erigerle, insieme ai rossi, s’erano visti anche i cattolici di-

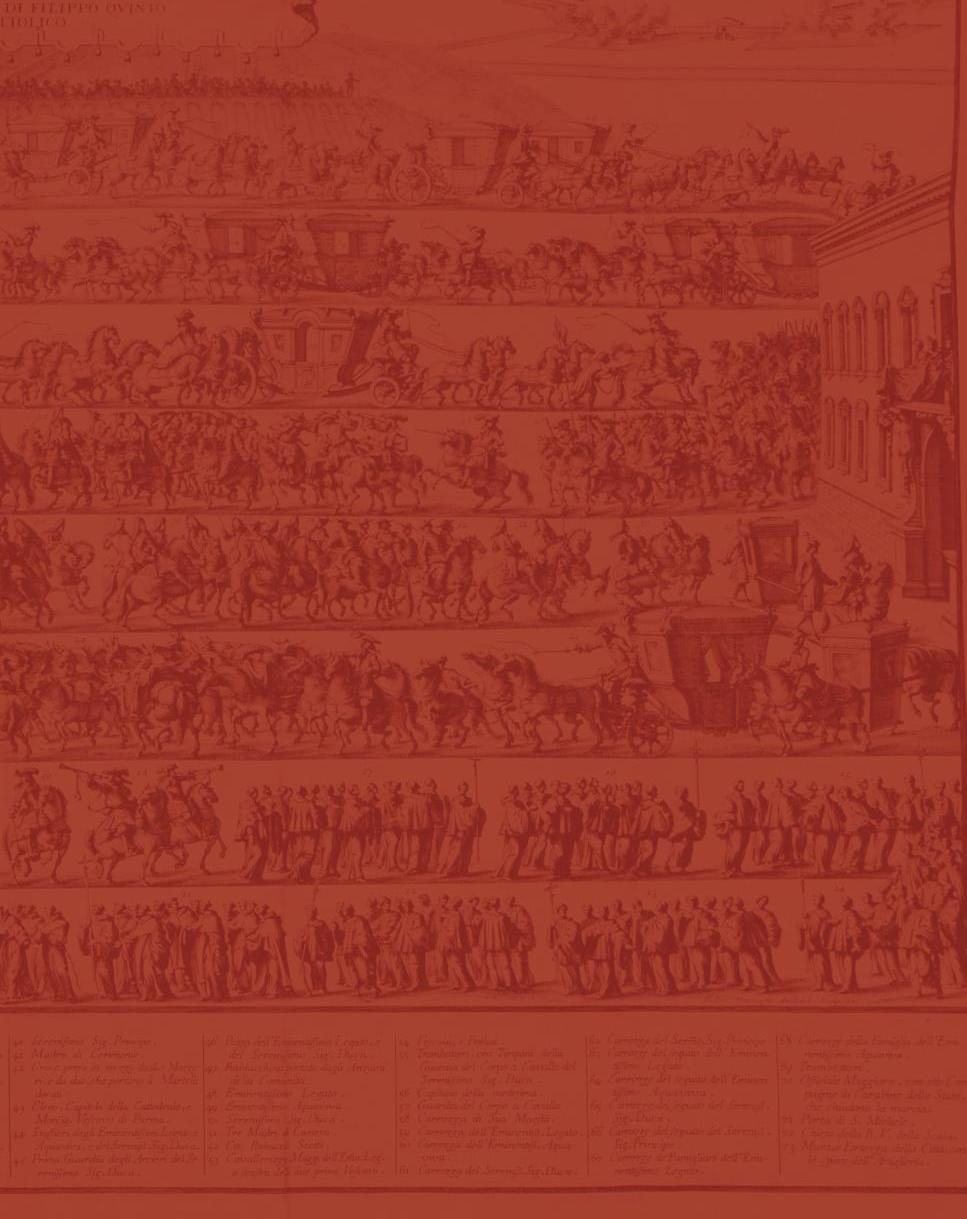

I “parmigiani del sasso” (che vuol dire quelli orgogliosamente titolari di radici della parmigianità) sono e si confermano oltranzisti nei convincimenti, giusti o sbagliati che siano, rendendoli esclamativi con veemenza verdiana (nella foto, Palazzo Ducale negli Anni Trenta del Novecento).

chiarati. Era una boutade, fondata sul fatto che, per affastellare le barricate, si erano usati anche i banchi devozionali, rimossi a man salva da qualche chiesa circostante.

Reverendi sul serio

Le chiese, anche storiche, erano ritenute fortilizi all’acqua santa dei preti, che la sapevano “contare”. Quasi tutti i reverendi suscitavano da principio perplessità, ma in taluni casi fondamentalmente avversione e sprezzo. Diffusa e replicata la persuasione popolare - lo dico nel dialetto - che «fär al pret l’è ‘n mestér cme n’ ätor». Talmente radicato il convincimento, che qualche rara eccezione veniva considerata con ammirato stupore. E l’annuncio evangelico non era del tutto scolorito. Questo il sentire di quegli anni, quando peraltro il riconoscimento di popolo non era negato al portamento ecclesiale di reverendi sul serio, amichevolmente citati per nome. Quel modo d’interpretare la Chiesa docente è rimasto. Anche oggi, dopo tanti anni dal passionale scetticismo che classificava la Chiesa “mestierante”, il sospetto persiste.

I preti, che con la talare a 32 bottoncini venivano considerati

Le chiese, anche storiche, erano ritenute fortilizi all’acqua santa dei preti, che la sapevano “contare”. Ma il riconoscimento di popolo non era negato al portamento ecclesiale di reverendi sul serio, amichevolmente citati per nome (nella foto, su licenza Creative Commons, piazza Duomo a Parma).

cornación (cornacchioni), adesso o si rivelano sant’uomini di fatto o vengono tassativamente riguardati come estranei a un sentire comune. Che però sa enucleare dal contesto delle dubbie talari i “pret dabón”, i preti davvero: così diversi, per molti, da chi - a belle parole invece che con fatti esaltanti - tira il carretto di una dubitosa vocazione. Si pensa, con esigenze mai venute meno, che una chiamata apostolica debba confermarsi indiscutibile e venir considerata leggendaria. Tutto questo da parte di un popolo che, conoscendolo dal vero, personalmente non esito a dichiarare naturaliter Christianus, per la mai venuta meno generosità di cuore e fraternità di fatto. Viene sempre tenuta alta e narrata alle generazioni successive l’indelebile testimonianza di un frate minore, tutt’altro che parmigiano, dalmata, e in convento alla SS. Annunziata. Si chiamava padre Lino Maupas (1866-1924). Con le sue gesta e inventive d’amore, sempre senza didascalia, ammaliò e sèguita ad ammaliare dopo cent’anni una diocesi. Cioè un impianto ecclesiale con al largo i renitenti. Tanti, ma sempre ansiosi, tuttavia, di riscontri dell’attiva e perfino spericolata prossimità impersonata da chi si chiami don, monsignore, canonico o episcopo: «Se voi siete preti dalla mattina alla notte e dalla notte

La gente di Parma, conoscendola dal vero, si può dichiarare naturaliter Christiana, per la mai venuta meno generosità di cuore e fraternità di fatto (nella foto, su licenza Creative Commons, la chiesa di San Giovanni Evangelista, a Parma).

Viene sempre tenuta alta e narrata alle generazioni successive l’indelebile testimonianza di un frate minore, tutt’altro che parmigiano, dalmata, e in convento alla SS. Annunziata. Si chiamava padre Lino Maupas (nella foto). Con le sue gesta, ammaliò e sèguita ad ammaliare dopo cent’anni una diocesi. alla mattina, dimostratemelo fino allo sfinimento e fatemi toccar con mano quello che non so neanche io da quanto sia in aspettativa. A farla corta: la diversità cristiana». Come a dire che il lavoro silenzioso della conversione dei lontani e dei polemici (fatica tuttora in corso anche là dove mai farà cronaca) sarà infine esaltato solo se popolarmente battezzato per qualità e per assidua, stremante fatica da chi mantiene licenza di pulpito.

I “megliopreti”

A suo modo, questo pretendere il meglio dal succedersi del sacerdozio nello scetticismo di Parma è una preghiera. I santi di Parma sono noti anche agl’indifferenti. Quando viene evocata la loro storia, magari per un giorno, diventano protagonisti di pensieri contagiosi. Tra i cattolici nel cuore, sempre più periferici alle funzioni ecclesiali, i santi parmigiani (di quelli ignoti non avremo mai la statistica) sono invocati a fior di labbra: per esempio sant’Ilario, patrono della città; san Giovanni Battista, compatrono e festeggiato il 24 giugno col convincimento che quella stessa notte

attenga al Mistero. Orgogliosamente ricordato, perché pastorello dell’Appennino, il cardinal Andrea Ferrari (1850-1921), arcivescovo di Milano, che, per venire in Duomo a Parma, camminava scalzo dal suo villaggio.

Aggiungerei che i preti, per ottenere considerazione, non debbano essere talarizzati con lo stampino. Virile la voce, energico il piglio, aitante la dirittura morale. Questi sono i desiderata dei battezzati anche più remoti dal dove rintocchi un campanile storico. Forse m’illudo, ma forse no, sperando che una tale esigenza di “megliochiesa” e di “megliopreti”, anche inespressa ma coltivata nell’intimo, possa risultar cara al Cielo.

Tra i cattolici nel cuore, i santi parmigiani sono invocati a fior di labbra: per esempio sant’Ilario di Poitiers, patrono della città (nella foto, L’ordinazione di Sant’Ilario di Poitiers, realizzato da Richard de Montbaston nel XIV secolo).