7 minute read

Santa Maria Salome di Cristina Siccardi

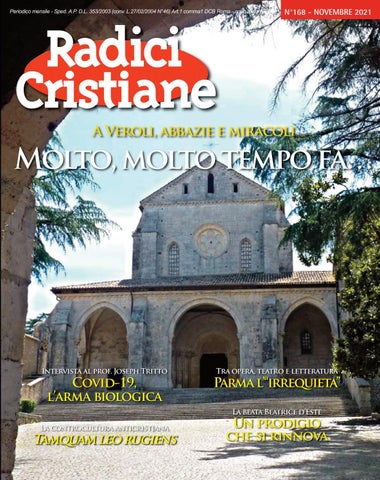

by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale

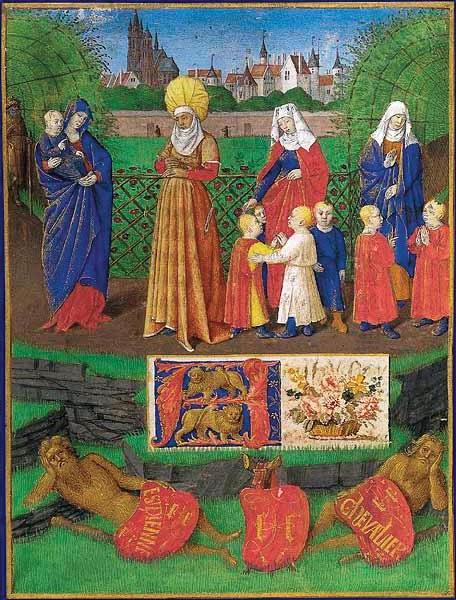

Santa Maria Salome è stata una discepola di Gesù, moglie di Zebedeo, madre di Giacomo il Maggiore e di Giovanni (nella foto, dipinto da Hans von Kulmbach nel 1511).

Santa Maria Salome

Fu ai piedi della Croce, con Maria Santissima e san Giovanni, testimone diretta della morte di Cristo; fu presente alla deposizione dalla Croce ed alla tumulazione di Gesù. Con Maria Maddalena e Maria di Cleofa, la mattina di Pasqua vide il Santo Sepolcro vuoto: Santa Maria Salome, per sfuggire alle persecuzioni contro i cristiani, arrestata ed imbarcata su di una nave senza remi e senza vele, giunse, secondo alcuni, in Provenza, Francia, secondo altri a Veroli, in Italia. I suoi resti mortali hanno fatto gridare al miracolo.

di Cristina Siccardi

Santa Maria Salome è stata una discepola di Gesù, moglie di Zebedeo, madre di Giacomo il Maggiore e di Giovanni. L’evangelista Matteo ricorda che ella chiese a Gesù di far sedere i suoi figli alla sua destra ed alla sua sinistra. I Vangeli ricordano la sua presenza ai piedi della Croce, con Maria Santissima e san Giovanni, attribuendole quindi il ruolo di testimone diretta della morte di Cristo; ma ella fu anche presente alla deposizione dalla Croce ed alla tumulazione di Gesù. Non basta: è una delle tre Marie, con Maria Maddalena e Maria di Cleofa, che la mattina di Pasqua vide il Santo Sepolcro vuoto, quando esse qui si recarono con olii e balsami per ungere il corpo del Figlio di Dio. Secondo una tradizione consolidata, santa Maria Salome era anche la suocera di Simon Pietro.

Guidate dalla Provvidenza

Si racconta che, a causa delle persecuzioni contro i cristiani, le tre Marie furono arrestate ed imbarcate su una nave senza remi e senza vele, la quale, guidata dalla Provvidenza, raggiunse le rive della Provenza, in Francia. Il luogo dello sbarco è ancora oggi ricordato a Saintes-Maries-de-la-Mer, dove sorge

una chiesa a loro dedicata. Verso la fine della prima metà del XV secolo si rinvennero delle loro reliquie, alla presenza del legato pontificio cardinale Pietro di Foix, francescano di Francia detto il Vecchio (1386-1464), del re di Napoli Renato I (1409-1480) e della sua consorte regina Isabella (1400-1453).

Secondo un’altra tradizione, santa Salome raggiunse l’Italia, precisamente Veroli (Frosinone), in un anno imprecisato, insieme a san Demetrio ed a san Biagio. Stanca del viaggio, trovò ospitalità presso un pagano, ch’ella convertì e battezzò col nome di Mauro. Morì sei mesi dopo, il 3 luglio. Mauro raccolse le spoglie per la sepoltura in un’urna di pietra dove incise Hac sunt reliquiae B. Mariae Matris apostolorum Jacobi et Joannis. Per paura di subire il martirio, si nascose con l’urna nella spelonca di Paterno, morendovi tre giorni dopo. Tempo dopo, alcuni pagani la trovarono, ma, credendo ci fosse all’interno un tesoro, restarono delusi nello scoprire delle ossa, perciò le gettarono sulla piazza del paese. Un uomo, che aveva letto la scritta sull’urna, si recò di notte sulla piazza a recuperare le ossa, che avvolse in una pezza di stoffa e nascose in una nuova urna sotto una rupe. L’uomo morì senza rivelare nulla, ma nel 1209 un anziano di nome Tommaso trovò il corpo dell’uomo e nella notte sognò san Pietro sottobraccio a santa Maria Salome, i quali gli confidarono dove trovare le sante reliquie. Tommaso si recò sul luogo e trovò le spoglie il 25 maggio: il grande avvenimento fu solennizzato dal vescovo di Penne, dall’abate di Casamari e dall’abate di Sant’Anastasia a Roma.

Sangue dalle ossa, miracolo!

Mentre i prelati mostravano le ossa alla folla, da una tibia sgorgò sangue vivo e si gridò al miracolo. La testa e le braccia furono collocate in teche preziose e conservate nella cattedrale di Veroli, al contrario delle altre ossa, che furono custodite dentro l’altare dell’oratorio edificato sul luogo del rinvenimento e proprio su questo sito sarà innalzata un’imponente basilica, in seguito eretta a concattedrale.

Il primo edificio di culto in onore di Salome, costruito sul luogo del ritrovamento delle ossa, è visibile dall’attuale cripta, accessibile da una scala posta nella navata di destra della Basilica. Qui si possono ammirare gli affreschi del XIII secolo posti nel catino absidale, dove il Cristo Pantocratore è attor-

L’evangelista Matteo ricorda che Santa Maria Salome chiese a Gesù di far sedere i suoi figli alla sua destra ed alla sua sinistra (nella foto, su licenza Creative Commons, Gesù con Maria Salome e gli apostoli Giacomo e Giovanni, realizzato da Cosimo Fancelli nel 1645).

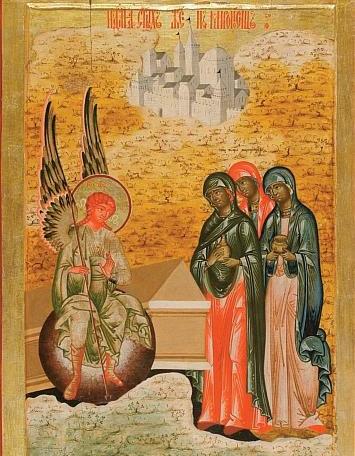

Santa Maria Salome è una delle tre Marie, con Maria Maddalena e Maria di Cleofa, che la mattina di Pasqua vide il Santo Sepolcro vuoto, quando esse qui si recarono con olii e balsami per ungere il corpo del Figlio di Dio (scena raffigurata nell’icona ortodossa orientale del XVIII secolo).

niato dai santi venerati a Veroli in quegli anni, fra cui Salome e i due figli Giacomo e Giovanni. Di fronte l’altare, costruito sul locus inventionis, è collocata l’urna di pietra con epigrafe dedicatoria, che nel 1209 accolse le reliquie della santa. Risalendo la basilica, è possibile ammirare la splendida confessione, davanti l’altare maggiore, fatta costruire con marmi preziosi e alabastro dal vescovo Tartagni nel 1742, dove si conservano le reliquie di Maria Salome e dei suoi compagni martiri Biagio e Demetrio.

Nell’abside, invece, si trova la tela della santa, opera del cavalier D’Arpino, mentre i «figli del tuono», Giacomo il maggiore e Giovanni l’evangelista, sono opera del cavalier Giuseppe Passeri, allievo del Maratta, dei primi del Settecento. Nel transetto sinistro del presbiterio, negli Anni Cinquanta del Novecento, furono scoperti affreschi del XIII-XIV secolo, in precedenza nascosti dal coro ligneo dei canonici e da uno strato di intonaco; mentre sulla porta della sacrestia si trova una delicatissima Madonna in terracotta, inserita in una mandorla, un tempo posta nell’abside.

La cappella dedicata

Nel transetto di destra è collocato un trittico del XVI secolo con influssi michelangioleschi, proveniente dalla chiesa conventuale di San Martino, firmato da D. F. Hispanus e inserito in una splendida cornice lignea. La prima cappella, a destra dell’ingresso, è dedicata alla Passione di Gesù e conserva una tela di Giuseppe Passeri. La seconda cappella è quella della Scala Santa, da salire solo genuflessi, meditando sulla Passione e com-

Secondo una tradizione consolidata, santa Maria Salome era la suocera di Simon Pietro (nella foto, la Pala d’Altare della Santa Parentela o Torgau, realizzata nel 1509 da Lucas Kranach il Vecchio: Maria Salome è la figura nel pannello di destra).

Si racconta che le tre Marie furono arrestate ed imbarcate su una nave che raggiunse, secondo taluni le rive della Provenza, in Francia, secondo altri, quelle di Veroli, in Italia (nella foto, sant’Anna e le tre Marie, opera del XV secolo). piendo un attento esame di coscienza: essa è dotata dal 1751, grazie a papa Benedetto XIV, degli stessi privilegi di quella romana. Dietro l’altare si trova il reliquiario della basilica con una tela della deposizione di Antonio Cavallucci di Sermoneta. Segue la cappella attualmente dedicata a Salome, con la statua lignea di scuola berniniana, e la cappella del Sacramento (già di santa Francesca Romana e san Francesco di Paola) con il monumento barocco e i dipinti, in gran parte, di Brandi. Di fronte, la cappella di san Domenico con lo stendardo di Cristo Re di Scaccia Scarafoni, artista verolano, e gli affreschi attribuiti a Frezzi di Parma. Più avanti troviamo la cappella del Rosario con un grande affresco dell’Albero del Rosario con i 15 misteri, realizzato nel XVII secolo. L’ultima cappella, barocca, è dedicata all’Immacolata Concezione con una tela di Gian Giacomo Sementi, allievo di Guido Reni. Lungo le pareti della magnifica basilica corrono due grandi scene della Passione attribuite al Maratta e un’anonima copia settecentesca della Strage degli innocenti del Reni, un tempo posta nella cripta. Una piccola pergamena, recentemente rinvenuta, informa che il già citato vescovo Tartagni sul gradino undicesimo della Scala Santa fece collocare, dentro una teca dorata e di cristallo, una particella del legno della Santa Croce, custodita nel tesoro del Duomo di Sant’Andrea in Veroli.