5 minute read

Napoleone e la musica sacra a Milano di Matteo Marni

by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale

Napoleone e la musica sacra a Milano

Una delle capitali italiane della musica sacra fino alle soppressioni giacobine, che ne decapitarono le vestigia: fu questa Milano tra fine Settecento ed inizio Ottocento. Ma fu Napoleone, da paladino della Rivoluzione sovversiva a detentore della corona imperiale, a riorganizzare le cappelle musicali milanesi, conferendo un’impronta agli organici e ai repertori, che sarebbe poi perdurata per gran parte del XIX secolo.

di Matteo Marni

In virtù delle numerosissime cappelle musicali e dei musicisti di primo piano che vi operarono, a buon diritto Milano può essere considerata una delle capitali italiane della musica sacra nel Settecento. Al pari di Venezia, Napoli, Roma o Bologna, la città di Sant’Ambrogio brillò grazie a compositori e didatti del calibro di Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) o Gianandrea Fioroni (1716-1778), che seppero gettare solide basi da una parte per il nascente astro della sinfonia strumentale e, dall’altra, proprio per la produzione musicale sacra di stile osservato.

Il sistema ecclesiastico urbano, che prima delle soppressioni contava oltre 250 luoghi di culto fra basiliche, prevosture, chiese annesse a conventi e monasteri, oratori pubblici e privati, venne definitivamente sconvolto dalla calata della mannaia giacobina fra il 1796 e il 1799. Se le soppressioni di Giuseppe II mirarono ad esautorare l’influenza spirituale e il patrimonio degli Ordini religiosi di vita contemplativa, i francesi – ingolositi dalle prebende connesse ai canonicati e ai moltissimi immobili di ragione delle parrocchie –decapitarono in nome di un ateismo incondizionato le ultime vestigia dei sacri fasti milanesi.

Annientata la devozione cristiana

Le cappelle musicali, fiore all’occhiello del funzionamento ecclesiastico meneghino settecentesco, cedettero inevitabilmente insieme alle manifestazioni cultuali pubbliche. Per comprendere quanto sia stata devastante l’applicazione dei principi etico-religiosi giacobini nella Milano degli ultimi anni del Settecento è sufficiente scorrere le pagine del Diario Politico Ecclesiastico, cronaca redatta quotidianamente per oltre un trentennio da Luigi Mantovani, canonico della collegiata milanese di San Lorenzo Maggiore. In nome di una libertà presente solo nelle dichiarazioni d’intenti, l’apparato pubblico della devozione cristiana venne annientato e la somministrazione dei Sacramenti limitata ai minimi termini. Nel volgere di una sola serata, il 18 maggio 1796 vennero soppressi tutti i Capitoli delle collegiate cittadine – lasciando in carica per la cura d’anime il prevosto con un coadiutore –, così che la successiva domenica 19 non si potesse funzionare collegialmente in nessuna basilica della città. Questa mossa seguì l’interminabile teoria delle soppressioni di Ordini religiosi di vita attiva e contemplativa (che può essere ricostruita passo per passo grazie al Catalogo delle Chiese e luoghi pii soppresse e distrutti a giorni miei cominciando dal 1764 in avanti al 1768 e 1799 sino al 1808 compilato da fra’ Giovanni Angelo Marelli, già priore del convento di Santa Maria dei Servi di Milano), che culminò con la promessa allettante, rivolta a monaci e monache, di lasciare l’abito e il sacro recinto in cambio di una lauta pensione vitalizia.

La chiusura al culto delle chiese gestite dal clero regolare comportò una prima sensibile

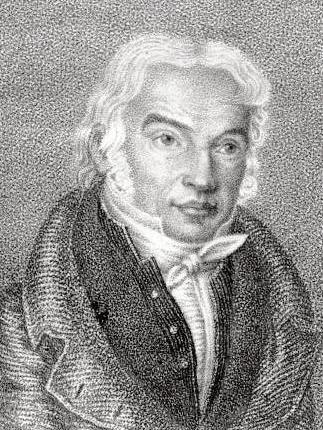

Al pari di Venezia, Napoli, Roma o Bologna, Milano brillò nel Settecento grazie a compositori e didatti del calibro di Giovanni Battista Sammartini (nella foto) o Gianandrea Fioroni, che seppero gettare solide basi da una parte per il nascente astro della sinfonia strumentale e, dall’altra, proprio per la produzione musicale sacra di stile osservato.

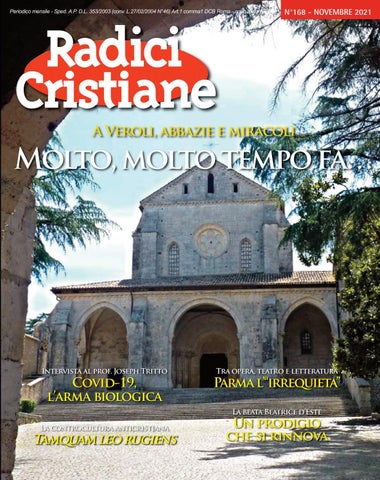

Napoleone, divenuto imperatore e monarca assoluto, implorò per sé e per le proprie armate la protezione divina, imponendo che al termine delle funzioni della Cappella reale di S. Gottardo in Corte di Milano (la chiesa nella foto, su licenza Creative Commons) la ricostituita cappella musicale di Corte intonasse l’antifona Domine, salvum fac Regem!

diminuzione dell’attività musicale delle cappelle cittadine, giacché i due terzi delle cappelle musicali era mantenuta da chiese annesse a conventi e monasteri; tuttavia, non tutto era perduto con la musica che si continuava ad allestire nelle chiese parrocchiali. Caduto anche quest’ultimo baluardo, nel decennio giacobino solo le cappelle della Cattedrale e del Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso – istituzioni musicali annesse ai due principali templi cittadini –continuarono a far musica more solito, le altre cappelle vennero soppresse o momentaneamente congelate. Decine di musici (così venivano chiamati nel Settecento i cantori delle cappelle musicali) si trovarono improvvisamente privi di mezzi di sostentamento e fra questi i più penalizzati furono i castrati, ferocemente avversati da quell’ideologia illuminista, che li aveva fatti assurgere ad emblema canoro della decadenza della società di antico regime. L’abate Giuseppe Parini, intellettuale organico del nuovo corso della cultura milanese, dedicò proprio ai canori elefanti – i castrati – una delle sue Odi (1761). Anche i maestri di cappella più quotati dovettero reinventarsi autori di composizioni encomiastiche e pasticci teatrali di propaganda: il lodigiano Ambrogio Minoja, maestro di cappella delle chiese di S. Fedele e S. Vittore al Corpo, dal 1796 compensò i mancati guadagni derivanti dai servizi ecclesiastici con un tripudio di balli, cantate e feste teatrali commissionategli dai francesi. Alcune delle chiese soppresse vennero riconvertite in teatri e, come in un contrappasso, nei presbiteri vennero innalzati palcoscenici sulle cui tavole si rappresentavano farse e commedie concepite per instillare nella devota società milanese un feroce anticlericalismo.

Il culto della corona imperiale

Nella rapida corsa di un decennio, però, Napoleone ribaltò le proprie vedute e la propria autoconsapevolezza, passando dall’essere paladino della Rivoluzione sovversiva a detentore della corona imperiale. Compreso che la religione e il culto pubblico sarebbero stati strumenti di potere indispensabili per mantenere un pur precario status quo nel governo delle genti italiche, Bonaparte, incoronato a Notre-Dame e nel Duomo di Milano, firmò il Concordato con la Chiesa. Questa riapertura – seppur di facciata – nei confronti del sacro portò nuova linfa anche nelle cappelle musicali milanesi, che a fatica riuscirono a riprendere un discreto funzionamento. Sfrondate della sinfonia, la piccola orchestra che accompagnava i cantori, le cappelle milanesi ricomparvero sulle cantorie delle chiese cittadine a suggello dell’apparente ricomposizione delle recenti fratture.

Il generale della Repubblica, divenuto imperatore e monarca assoluto, implorava per sé e per le proprie armate la protezione divina, imponendo che al termine delle funzioni della Cappella reale di S. Gottardo in Corte di Milano la ricostituita cappella musicale di Corte intonasse l’antifona che si cantava a Versailles ai tempi del Re Sole: Domine, salvum fac Regem! Uomo delle mille contraddizioni, Napoleone decretò la morte e risurrezione delle cappelle musicali milanesi, conferendo un’impronta agli organici e ai repertori che sarebbe perdurata per gran parte del XIX secolo.

Il lodigiano Ambrogio Minoja (nella foto), maestro di cappella delle chiese di S. Fedele e S. Vittore al Corpo, dal 1796 compensò i mancati guadagni derivanti dai servizi ecclesiastici con un tripudio di balli, cantate e feste teatrali commissionategli dai Francesi.