LA RÉDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL REPENSER LA RÉPARTITION DU TRAVAIL POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS Florence LEPOIVRE

1. Introduction

La réduction du temps de travail (RTT) au profit d’autres temps sociaux (loisirs, famille, amis, culture, engagement citoyen, etc.) est une revendication historique des travailleurs et de leurs représentants, qu’ils appartiennent aux organisations syndicales ou aux partis politiques.

Elle a été et reste encore aujourd’hui un enjeu essentiel pour le mouvement des travailleurs. Ainsi, les statuts de la Première Internationale1 de 1866 prévoyaient : « Nous déclarons que la limitation de la journée de travail est la condition préalable sans laquelle tous les efforts en vue de l’émancipation doivent échouer. (…) Nous proposons huit heures pour limite légale de la journée de travail. » La Deuxième Internationale, elle, popularisa largement le mot d’ordre des « trois huit » : huit heures de travail, huit heures de loisirs et huit heures de repos. Dans Le droit à la paresse, Paul Lafargue2, cofondateur du Parti ouvrier français (POF) et gendre de Karl Marx, dénonçait le fait que les prolétaires étaient cloués au travail pendant de trop longues heures, aggravant ainsi leur propre misère physique et morale, en même temps qu’ils accroissaient la richesse de la bourgeoisie. Montrant qu’en Grande-Bretagne, la réduction de deux heures de la journée de travail n’avait pas empêché la production d’augmenter de près d’un tiers en dix ans, entre autres grâce à la mécanisation et aux nouvelles énergies, il imaginait possible dans la France de l’époque, de limiter à trois heures la journée de travail. De son côté, Jules Guesde, autre fondateur du POF, proclamait dans les nombreuses réunions ouvrières qu’il animait partout en France : « Travaillons moins, vivons enfin, cultivons-nous ! Arrachons nos huit heures ! »

La réduction collective du temps de travail (RCTT) est aussi une revendication portée par de nombreux économistes.

Ainsi, en 1930 déjà, John Maynard Keynes écrivait dans Essais de persuasion, Perspectives économiques pour nos petits-enfants3 que, dans cent ans, vu « la quantité de travail qu’il sera encore nécessaire de faire, nous nous arrangerons pour que le plus grand nombre d’entre nous en ait sa part. (…) Trois heures de travail par jour ou une semaine de quinze heures peuvent ajourner le problème pendant un bon moment. » Il ne voyait là qu’une période transitoire vers un monde sans travail.

Plus récemment, on peut citer Jean Gadrey4 ou encore les économistes signataires du manifeste Pourquoi il faut réduire le temps de travail5.

Albert Einstein expliquait, en 1933 déjà, que la mauvaise utilisation des gains de productivité provoqués par les organisations du travail inventées par Ford et Taylor dans les années 1910-1920 était la cause fondamentale de la crise de 1929 : « Cette crise est singulièrement différente des crises précédentes. Parce qu’elle dépend de circonstances radicalement nouvelles conditionnées par le fulgurant progrès des méthodes de production. Pour la production de la totalité des biens de consommation nécessaires à la vie, seule une fraction de la maind’œuvre disponible devient indispensable. Or, dans ce type d’économie libérale, cette évidence détermine forcément un chômage (…). Ce même progrès technique qui pourrait libérer les hommes d’une grande partie du travail nécessaire à leur vie est le responsable de la catastrophe actuelle. » Il en tirait la conclusion qu’une baisse de la durée légale du travail s’imposait.

Certaines entreprises ont déjà sauté le pas dans les années 30, suite à la crise de 1929. Dans son livre La fin du travail6, Jeremy Rifkin présente ces entreprises qui ont décidé de réduire le temps de travail hebdomadaire à 30 heures. Ainsi, l’entreprise de céréales Kellogg’s est passée en 1930 de trois postes de 8 heures à quatre postes de 6 heures en augmentant les salaires horaires pour compenser la perte de 2 heures de travail. Cinq ans plus tard, l’entreprise a publié une étude indiquant que les coûts généraux avaient chuté de 25%, le coût unitaire du travail de 10%, les accidents de 41% alors que les effectifs avaient augmenté de 39%7

1 L’Association internationale des travailleurs (appelée plus tard « Première Internationale ») a été fondée le 28 septembre 1864 au Saint-Martin’s Hall de Londres à l’initiative des ouvriers britanniques des Trade Unions. Cette association unit des représentants du mouvement ouvrier de divers pays (principalement des socialistes français, allemands, polonais, anglais et belges).

2 LAFARGE P., Le droit à la paresse : Réfutation du droit au travail de 1848. Première parution dans la revue L’Égalité en 1880.

3 KEYNES J. M., Essais de persuasion, Perspectives économiques pour nos petits-enfants, 1930. In : Éditions de la Nouvelle revue française, traduction française de JACOBY H., Gallimard, Paris, 1933, 278 p.

4 GADREY J., Il faut remettre la réduction du temps de travail au cœur du débat public. In : Télérama, Paris, 17/05/2016. Article disponible sur internet :

http://www.telerama.fr/idees/jean-gadrey-economiste-il-faut-remettre-la-reduction-du-temps-de-travail-au-coeur-du-debat-public,142380.php#xtor=EPR-164-%5Bnewsletter_trasoiree%5D-20160517

5 Appel-Ensemble, remettons la réduction du temps de travail au cœur du débat public. In : Alternatives économiques, n°357, Paris, 03/05/2016. Article disponible sur internet :

https://www.alternatives-economiques.fr/temps-de-travail/ensemble-remettons-la-reduction-du-temps-de-travail-au-coeur-du-debat-public-201605031004-00003400.html

6 RIFKIN J., La fin du travail, Editions La Découverte, Paris, 2005, 460 p.

7 Alors que Kellogg’s avait augmenté le salaire de ses employés pour compenser la perte journalière de deux heures de travail.

Ford lui-même a, en 1933 également, fait passer tous les travailleurs de ses usines à la semaine de 5 jours, sans baisse de salaire.

Ces quelques exemples soulignent la perspective historique de la question de la réduction du temps de travail. Question qui, avec la révolution numérique, le chômage de masse et la croissance fulgurante des maladies liées à une pression excessive sur les travailleurs (le burn out), est d’une brûlante actualité.

La présente étude présente la réduction collective du temps de travail dans une perspective historique et montre comment le travail se répartit aujourd’hui en Belgique. Elle expose également différentes expériences menées en Belgique et dans le monde. Elle souligne les avantages de cette mesure pour toutes les parties prenantes et explique les différentes modalités que cette RCTT peut prendre.

L’objectif de la présente note est de démontrer combien la réduction collective du temps de travail est une alternative crédible aux politiques d’emploi qui sont menées actuellement et qui visent à toujours plus de flexibilité, généralement au profit des détenteurs du capital et au détriment de la qualité de l’emploi pour les travailleurs.

2. Le temps de travail en Belgique

2.1. Le temps de travail journalier et hebdomadaire

L’histoire du temps de travail en Belgique est marquée par quelques dates clefs.

En 1889, une première loi fixe la durée de travail à 12 heures par jour et 6 jours par semaine pour les garçons entre 12 et 16 ans et pour les filles entre 12 et 21 ans. Avant cette date, la durée du temps de travail ne faisait l’objet d’aucune réglementation. Le temps de travail oscillait, en Belgique, entre 8 et 15 heures par jour et entre 50 et 80 heures par semaine.

A partir des années 1890, suite aux luttes ouvrières, certains secteurs vont progressivement réduire le temps de travail à 10 heures par jour. C’est à l’occasion d’une proposition du député socialiste Louis Bertrand que les patrons de Cockerill feront cette déclaration : « On ne peut pas fixer de limite au travail des ouvriers. Ils sont libres de l’accepter ou non. En fixant une durée de travail, on forcerait l’ouvrier fort à ne pas travailler plus que l’ouvrier faible. » Cette réponse illustre parfaitement la philosophie ultralibérale du tout au marché et le refus de la régulation de ce dernier par l’Etat.

En 1894, le Parti ouvrier belge (POB), ancêtre du Parti socialiste, revendique la journée de huit heures dans la Charte de Quaregnon8

Le début du vingtième siècle voit apparaître les premières mesures légales de limitation de la durée du travail. En 1905, la loi sur le repos du dimanche est adoptée, non sans mal. En 1909, après des conflits sociaux très durs et un débat parlementaire intense, la limitation de la durée de travail à neuf heures dans les mines. En 1921, la loi du 14 juin généralise la journée des 8 heures et la semaine de 48 heures.

La première semaine de congés payés sera instaurée en 19369. Le patronat de l’époque concède (un peu) en temps de travail ce qu’il gagne (beaucoup) en gains de productivité. La loi du 9 juillet 1936 institue « la semaine des 40 heures dans les industries ou sections d’industries où le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles ».

C’est le socialiste Léon-Eli Troclet qui introduit, lorsqu’il était ministre du travail, la deuxième semaine de congés payés en 1955-56 et les 45 heures par semaine dans certains secteurs.

À partir de 1964, des accords sectoriels abaissant la durée du travail à 40 heures par semaine sont négociés. En 1973, la semaine de 40 heures est généralisée par le biais d’un accord interprofessionnel. La loi du 20 juillet 1978 consolide cette réduction de la durée légale du travail à 40 heures par semaine.

A partir de cette date, le processus de réduction collective du temps de travail ralentit. Il faudra attendre près de trente ans avant qu’une nouvelle loi diminue le temps de travail de deux heures supplémentaires par semaine. C’est par une loi de 200110, signée par la ministre socialiste de l’emploi de l’époque, Laurette Onkelinx, et par le ministre des affaires sociales, le socialiste flamand Frank Vandenbroucke, que les 38 heures hebdomadaires ont

8 La Charte de Quaregnon est la déclaration de principes adoptée par le Parti ouvrier belge lors de son Xème Congrès, à Quaregnon, en 1894.

9 Loi du 08/07/1936 concernant les congés annuels payés.

10 Loi du 10/08/2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie.

été instaurées. Elle sera d’application dans tous les secteurs à partir du 1er janvier 2003.

Depuis cette loi de 2001, les luttes syndicales et politiques se sont davantage concentrées sur des formes individuelles de redistribution du travail (par exemple, les prépensions avec embauche compensatoire, les interruptions de carrière avec embauche compensatoire, etc.). Par contre, des avancées ont été recensées dans certains secteurs, où les travailleurs sont passés sous la barre des 38 heures par semaine. C’est par exemple le cas du secteur de la chimie ou des carrières qui sont passés à 36h par semaine.

Depuis quelques années maintenant, le balancier est reparti en sens inverse. Les mesures prises récemment par l’actuel gouvernement fédéral, largement dominé par des partis de droite, favorisent une augmentation de la durée hebdomadaire du travail. Par exemple, la loi sur le travail faisable et maniable11 remet en cause la semaine des 38 heures. Le gouvernement fédéral augmente aussi le temps de travail par la remise en cause des prépensions et des crédits-temps et par le recul de l’âge de la retraite.

2.2. L’évolution globale du temps de travail en Belgique

Depuis 1950, le temps de travail connaît une baisse très marquée en Belgique. Ainsi, alors qu’en 1955, un Belge travaillait 2.200 heures par an en moyenne (salariés et indépendants confondus), le nombre d’heures de travail est descendu à 1.551 heures en 2015 selon les données de l’OCDE12 (1.423 heures pour les seuls travailleurs salariés13).

Toutefois, l’essentiel de la réduction annuelle moyenne du temps de travail se situe entre 1955 et 1975. Cette diminution très marquée est due, selon Gérard Valenduc et Patricia Vendramin14, à une conjugaison de deux facteurs. D’une part, la productivité du travail qui augmente et qui permet à la négociation collective de redistribuer les gains de production sous la forme de pouvoir d’achat et de réduction collective du temps de travail ; d’autre part, l’expansion de l’emploi salarié au détriment de l’emploi indépendant, ce qui réduit le nombre total d’heures travaillées.

A partir du premier choc pétrolier de 1973, la tendance se poursuit mais change de forme. Outre l’augmentation des gains de productivité, on assiste à une réduction des heures supplémentaires, à une augmentation du nombre de jours de congé et aux premières mesures de réduction négociée du temps de travail.

Selon les chiffres de l’OCDE, depuis 2003, date de la dernière loi sur le temps de travail, le nombre d’heures annuelles moyen stagne. Ainsi, la moyenne des heures prestées par les salariés n’a diminué que de 25 heures entre 2003 et 2015, passant de 1.448 à 1.423 heures.

2.3. Le temps de travail sur l’ensemble de la carrière

Le temps de travail journalier a donc considérablement diminué depuis la fin du 19e siècle. Il faut en outre remarquer qu’un mouvement parallèle s’est opéré concernant le temps de travail sur l’ensemble de la vie. D’une part, la carrière professionnelle débute de plus en plus tard. En 1889, la loi limitant le travail à 12 heures par jour et à 6 jours par semaine prévoyait également l’interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans. La loi du 26 mai 1914, quant à elle, a interdit aux enfants de moins de 14 ans de travailler dans n’importe quelle entreprise. Depuis, la loi prévoit l’interdiction, à de rares exceptions près, du travail des enfants en âge d’obligation scolaire. Enfin, l’enseignement supérieur s’est largement démocratisé, même si des progrès restent encore à réaliser en la matière.

D’autre part, la carrière professionnelle finit plus tôt. En effet, même si la fin du 19e siècle voit se créer les sociétés de secours mutuels qui ont pour objectif principal d’assurer les travailleurs en cas d’incapacité de travail due à l’âge, ce n’est que dans les années 1920 que la pension a été réellement rendue obligatoire, via deux lois, respectivement en 1924 (pour les ouvriers) et en 1925 (pour les employés).

La carrière professionnelle est donc devenue plus courte au fil du 20e siècle. L’espérance de vie en Belgique, elle, n’a eu de cesse d’augmenter : elle n’était que de 50 ans au début du 20e siècle ; elle dépasse aujourd’hui les 80 ans. Ces vingt dernières années, l’espérance de vie en Belgique a augmenté en moyenne de plus de deux mois chaque année15. Le temps de travail sur l’ensemble de la vie s’est donc largement réduit.

11 Loi du 05/03/2017 concernant le travail faisable et maniable.

12OCDE, heures moyennes annuelles ouvrées par travailleur.

13 1.426 heures en 2016 pour l’emploi salarié.

14 VALENDUC G., VENDRAMIN P., La réduction du temps de travail. In : Courrier hebdomadaire du CRISP, CRISP, n°2191-2192, Bruxelles, 2013, p. 29.

15 L’espérance de vie atteint 84 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes, communiqué de presse du SPF Economie, Bruxelles, 17/08/2017, 3 p. Texte disponible sur internet : http://statbel.fgov.be/fr/binaries/CP_Esperancedevie2016_VERSION_DEF_tcm326-284342.pdf

3. Politiques néolibérales en matière de temps de travail

Alors que les politiques menées depuis la fin de 19e siècle tendaient à réduire le temps de travail, les mesures adoptées ces dernières années visent au contraire à augmenter le temps de travail.

Ainsi, le report de l’âge de la pension de 65 à 67 ans annoncé par le gouvernement fédéral actuel aura pour effet d’allonger les carrières et donc le temps de travail sur l’ensemble de la vie du travailleur.

C’est également le cas de l’augmentation de l’âge de la pension anticipée, de la suppression du crédit-temps sans motif, du durcissement de l’accès à la prépension (chômage avec complément d’entreprise). Il en va de même pour les crédits-temps et les interruptions de fin de carrière, dont l’âge d’accès a été repoussé.

La loi sur le travail faisable et maniable précitée16 par le Parlement fédéral concourt aussi à un allongement du temps de travail. C’est le cas via une l’annualisation du temps de travail non négociée, c’est-à-dire le calcul du temps de travail sur une année entière, et non plus sur un trimestre, ce qui conduit le travailleur à subir d’intenses périodes de travail à certains moments et à connaître des périodes de creux à d’autres. La loi Peeters augmente aussi le temps de travail par des mesures relatives aux heures supplémentaires : un certain nombre d’heures supplémentaires ne sont plus considérées comme telles (143 heures au lieu de 78 heures actuellement) et ne feront donc plus l’objet d’un repos compensatoire. Un quota supplémentaire de 100 heures permet à l’employeur d’exiger 100 heures de travail en plus des 38 heures hebdomadaires, sans qu’aucun motif ne doive être évoqué pour les justifier17. Aucun sursalaire ne sera dû si le travailleur preste moins de 45 heures par semaine (contre 40 heures avant cette loi). Bref, la nouvelle loi va mettre à mal la semaine des 38 heures en permettant une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

C’est donc une évidence, les mesures décidées par le gouvernement fédéral actuel vont dans le sens inverse de l’histoire du temps de travail en Belgique.

4. Partage actuel du travail disponible

4.1. La répartition actuelle du travail

La répartition du travail en Belgique est fortement inégalitaire. Alors que certains travailleurs à temps plein prestent de nombreuses heures supplémentaires, d’autres travailleurs sont cantonnés à un travail à temps partiel, dans la toute grande majorité des cas de manière forcée18. D’autres encore sont confrontés à une multiplication de contrats de courte durée, d’intérim, de mini-jobs. Enfin, de trop nombreux travailleurs sont actuellement à la recherche d’un emploi.

4.1.1. Le travail à temps plein

D’après les données d’Eurostat19, alors que le temps de travail hebdomadaire est légalement fixé à 38 heures depuis 2003, un travailleur à temps plein en Belgique travaillait, en 2016, 41,4 heures par semaine en moyenne.

Cette durée a tendance à s’allonger d’année en année : le travailleur à temps plein de 2016 travaille plus que celui de 1995 qui, lui, travaillait 40,5 heures par semaine.

Cette différence entre le temps légal et le temps réellement presté peut en partie s’expliquer par les heures supplémentaires qui sont effectuées par les travailleurs à temps plein. Ainsi, la dernière étude Modern Times de la FGTB20 montre que 76,6% des travailleurs interrogés prestent plus d’heures que prévu dans leur contrat.

16 Communément appelée loi Peeters.

17 Actuellement, le recours à des heures supplémentaires doit être justifié. Il y a 14 motifs pouvant être invoqués, dont :

- Travail en équipes successives ;

- Travail continu ;

- Travaux d’inventaire ou de bilan ;

- Travaux préparatoires ou complémentaires à effectuer en dehors du temps de production ;

- Travaux de transport, (dé)chargement ;

- Surcroît extraordinaire de travail.

18 D’après l’étude Modern Times 2017 de la FGTB, seuls 11% des travailleurs à temps partiel indiquent qu’il s’agit là d’un choix personnel. Ces données confirment les données de la dernière enquête sur les forces de travail publiée en 2016 par le SPF Emploi qui montrent que seuls 8,2% des travailleurs à temps partiel ne souhaitent pas travailler à temps plein.

19 Office de statistiques de l’Union européenne.

20 Modern Times ?, Une 3e enquête FGTB, FGTB, Bruxelles, 2017, 10 p. Texte disponible sur internet : http://www.fgtb.be/documents/20702/289650/MODERN+TIMES+dossier+de+presse+FR.pdf/93f58088-ee46-4bb7-b704-7eb5cfec4d20

Ces heures supplémentaires sont encouragées fiscalement pour l’employeur21 comme pour le travailleur22. Mais ces heures supplémentaires sont rarement prestées volontairement par les travailleurs. L’étude de la FGTB précitée souligne que seuls 15,4% des travailleurs font des heures supplémentaires par choix personnel, contre 48,5% d’heures supplémentaires prestées parce que la direction le demande ou l’exige et 39,9% parce qu’il y a trop de travail.

4.1.2. Le travail à temps partiel

Selon la dernière enquête sur les forces de travail23, il y avait, en 2016, un peu plus de 4,58 millions de travailleurs en Belgique. En excluant les travailleurs occasionnels et les travailleurs en ALE24, notre pays comptait environ 3,9 millions de travailleurs dont 2,8 millions travaillaient à temps plein et 1,05 million à temps partiel.

La comparaison entre les chiffres de 2016 et ceux de 1985 met en exergue que la part de travailleurs à temps partiel a considérablement augmenté pendant cette période de trente ans, passant de 8,5% à 24,7%.

La Belgique se situait, en 201625, au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (où le pourcentage de temps partiel était de 19,5%) et de la zone euro (21,6%).

La dernière enquête sur les forces de travail indique par ailleurs que le nombre de travailleurs à 4/5e temps a doublé entre 2009 et 2015.

4.1.3. Les types de temps partiel

Le tableau 1 (ci-dessous) indique que le travail à temps partiel a augmenté considérablement depuis les 15 dernières années.

Tableau

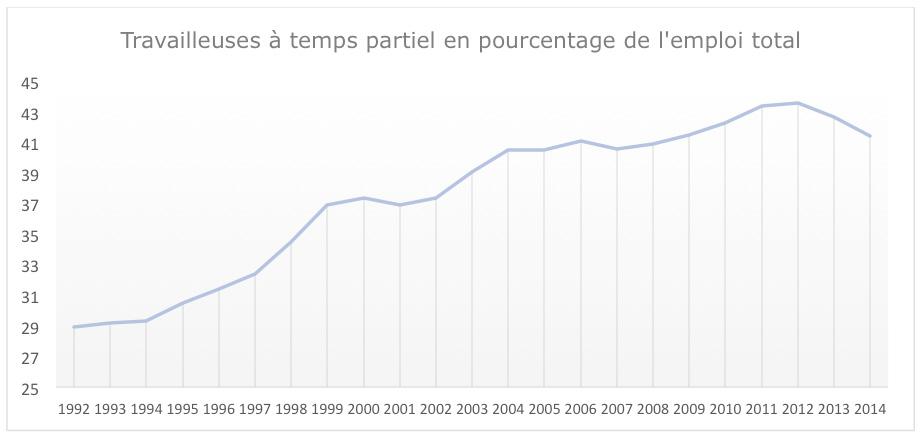

La place des femmes dans le temps partiel est préoccupante : elles y sont très largement majoritaires et elles sont de plus en plus nombreuses à travailler à temps partiel. De plus, elles représentent près de 80% des temps partiels de moins d’un tiers temps. La croissance des temps partiels entraine un autre constat significatif : les inégalités se creusent très nettement en défaveur des femmes. Alors que 29% de l’emploi total était occupé par des femmes qui travaillaient à temps partiel en 1992, ce chiffre est monté à plus de 41% en 2014.

21 L’employeur est dispensé du versement d’une partie du précompte professionnel pour les heures supplémentaires auxquelles s’applique le sursalaire légal (20%, 50% ou 100%). La dispense de versement du précompte professionnel est actuellement fixée : - à 32,19 % du salaire brut servant de base pour le calcul du sursalaire, en ce qui concerne les heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal de 20 % ; - à 41,25 % du salaire brut servant de base pour le calcul du sursalaire, en ce qui concerne les heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal de 50 % ou 100 %.

22 Le travailleur est dispensé du versement du précompte professionnel à raison de : - 57,75% pour les heures supplémentaires prestées avec un sursalaire légal de 50% ou 100% ; - 66,81% pour les heures supplémentaires prestées avec un sursalaire légal de 20% (CP 124).

23 Enquête sur les forces de travail (EFT), Eurostat, Bruxelles, 2016. Dernière consultation le 06/12/2017.

24 Agences locales pour l’emploi.

25 Dernières données disponibles dans les statistiques publiées sur internet par Eurostat

Graphique 1. Evolution de l’emploi féminin à temps partiel

4.1.4. Les petits temps partiels

Plus effrayant encore, le nombre de petits temps partiels, soit un horaire de 10 à 30% du temps plein, a suivi le même mouvement.

Or la loi sur le temps de travail interdit les contrats à temps partiel de moins de 13 heures (sauf exceptions dans certains secteurs, comme celui des titres-services). Ces statistiques, qui pointent que plus de 122.000 personnes travaillent moins de 13 heures par semaine en Belgique, posent donc question concernant le respect des lois par certains employeurs et révèlent que les contrats à temps très partiel, les contrats atypiques, les flexijobs, etc. se multiplient.

4.1.5. Le travail flexible

A côté des travailleurs qui prestent plus qu’un temps plein, on assiste à une multiplication du travail à temps partiel et du travail intérimaire, et aussi de la flexibilité, des horaires atypiques, irréguliers.

A la lumière des statistiques disponibles dans l’enquête sur les forces de travail réalisée en 2015, plus de 41% de travailleurs belges exercent un emploi atypique, c’est-à-dire qu’ils travaillent le samedi, le dimanche, le soir en équipe ou à domicile (et parfois en combinant ces moments atypiques).

4.1.6. Les demandeurs d’emploi

En septembre 2017, l’ONEm recensait 487.663 chômeurs indemnisés. Il faut y ajouter les jeunes en stage d’insertion, qui ne sont donc pas encore indemnisés, les bénéficiaires du CPAS ainsi que les chômeurs temporaires.

4.2. La répartition du temps de travail sur l’ensemble de la carrière

La répartition actuelle du temps de travail peut aussi être mesurée sur l’ensemble de la carrière. Alors que les travailleurs entre 25 et 55 ans travaillent beaucoup, les jeunes et les plus âgés éprouvent, eux, des difficultés à s’insérer ou à se maintenir dans le travail.

Ainsi, en pourcentage de la population totale, 22,7% des jeunes de 15 à 24 ans avaient un emploi en 2016 en Belgique. Le taux était de 45,4% chez les personnes de 55 à 64 ans et de 79,1%chez les 25 – 54 ans26

5. La réduction du temps de travail

5.1. La réduction individuelle du temps de travail

5.1.1. Les types de réduction individuelle du temps de travail

Outre les temps partiels mentionnés ci-dessus et qui sont, dans leur très grande majorité, des réductions forcées, involontaires, du temps de travail, il existe, en Belgique, des formules pour réduire individuellement le temps de travail. Chaque travailleur peut ainsi décider de diminuer son temps de travail pendant une certaine période. C’est par exemple le cas de l’interruption de carrière ou du crédit-temps.

Le crédit-temps est applicable aux travailleurs salariés du secteur privé. Le régime du crédit-temps permet au travailleur de suspendre ou de réduire ses prestations temporairement. Le travailleur réduit alors ses prestations d’un cinquième temps, d’un mi-temps ou totalement, tout en bénéficiant d’une allocation payée par l’Office national de l’emploi (ONEm). Il existe différentes formes de crédits-temps : le crédit-temps avec motif (suivre une formation ou s’occuper d’un enfant malade)27, le crédit-temps sans motif (qui n’est plus assorti d’une allocation de l’ONEm)28, le crédit-temps de fin de carrière (dans lequel les prestations peuvent être réduites d’un cinquième temps ou d’un mi-temps).

L’interruption de carrière est applicable dans le secteur public. Elle offre aux fonctionnaires la possibilité de suspendre complètement ou partiellement leurs prestations de travail, tout en bénéficiant d’une allocation payée par l’ONEm. L’interruption peut être partielle (par exemple une réduction des prestations à hauteur d’un mi-temps ou d’un cinquième temps)29 ou complète (le fonctionnaire interrompt complètement sa carrière). L’allocation octroyée varie en fonction du type d’interruption de carrière (interruption complète ou interruption partielle), de l’âge du travailleur, du régime de travail interrompu, du nombre d’enfants qu’a le travailleur et de l’âge du travailleur.

Selon les statistiques de l’ONEm, il y avait, en 2016, plus de 203.000 travailleurs en interruption de carrière ou en crédit-temps.

S’y ajoutent 76.934 personnes qui ont pris un « congé thématique ». Il existe trois types de congé thématique : le congé parental, le congé pour assistance médicale et le congé pour soins palliatifs.

5.1.2. Une perte de salaire

Les différentes formules de réduction individuelle du temps de travail s’accompagnent d’une réduction du salaire perçu par le travailleur. Le travailleur voit son salaire diminuer proportionnellement à la réduction du temps de travail. Un complément est octroyé par l’ONEm au travailleur mais ce complément ne compense pas totalement la perte de salaire.

La réduction individuelle du temps de travail n’est donc pas accessible à tous les travailleurs mais uniquement à ceux qui peuvent se permettre des pertes de revenus pendant une durée déterminée.

5.1.3. La dimension genre de la réduction individuelle du temps de travail

Les travailleurs à temps partiel involontaire sont, la plupart du temps des femmes. Il en va de même dans les statistiques de l’ONEm concernant les interruptions de carrière, crédits-temps et congés thématiques : les femmes y sont très largement majoritaires.

Ainsi, parmi les plus de 203.000 travailleurs qui interrompent leur travail via une interruption de carrière ou un crédit-temps, 135.075 sont des femmes, soit plus de 66%.

Au niveau des congés thématiques aussi, la présence des femmes est majoritaire, puisqu’elles étaient 53.728 à avoir pris un tel congé. Les femmes subissent donc plus que les hommes les effets pervers de la réduction individuelle du temps de travail.

27 Les motifs pris en compte sont : prendre soin de son enfant de moins de 8 ans, octroyer des soins palliatifs, assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré souffrant d’une maladie grave, suivre une formation reconnue, octroyer des soins à votre enfant handicapé de moins de 21 ans ou assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade, faisant partie du ménage.

28 Et qui est en passe de disparaitre, suite à une décision des partenaires sociaux de modifier la convention collective de travail applicable (CCT n°103).

29 Il existe quatre régimes d’interruption de carrière partielle : une réduction des prestations d’un cinquième temps, d’un quart temps, d’un tiers temps ou à mitemps.

5.2 La réduction collective du temps de travail

Différentes mesures ont été prises en 1997 visant à encourager les expériences de réduction collective du temps de travail. Ainsi, les plans Vande Lanotte-Di Rupo accordent des réductions de cotisations patronales aux entreprises qui appliquent une RTT en baissant le temps de travail à 32 heures. L’objectif est, via la RTT, tantôt d’encourager la création d’emplois (dispositif « Vande Lanotte offensif »), tantôt de sauver des postes de travail dans des entreprises en difficulté ou en restructuration (« Vande Lanotte défensif »). Il en va de même de leur extension expérimentale (les arrêtés royaux du 24 février 199730 et du 24 novembre 199731 qui ont instauré un régime de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale lors de l’engagement de personnel supplémentaire en application de mesures de redistribution du travail).

La loi du 10 août 200132 adoptée à l’initiative de Laurette Onkelinx, qui remplace les mesures Vande Lanotte-Di Rupo, a, quant à elle, instauré des réductions de cotisations sociales pour les entreprises qui diminuent leur horaire hebdomadaire en deçà de 38 heures. Cette loi prévoit deux possibilités de réduction collective volontaire du temps de travail : une réduction en deçà de 38 heures par semaine et la semaine de 4 jours. Ces deux possibilités peuvent se combiner. Des incitants sous forme de réduction de cotisations sociales ont été mis en place.

Grâce à ces mesures, différents secteurs disposent déjà, à l’heure actuelle, d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à 38 heures. C’est par exemple le cas du secteur de l’énergie, des transports publics ou du secteur socioculturel, dans lesquels la norme est actuellement fixée à 36 heures.

6. Effets de la révolution numérique sur l’emploi disponible et sur la production

La révolution numérique a débuté avec la création de l’ordinateur, dans les années 1960. Elle s’est accélérée avec le développement des technologies de l’information et de la communication, et plus singulièrement d’Internet. La révolution numérique s’est encore accentuée ces dernières années avec les progrès de la robotisation et de l’automatisation.

Le numérique modifie considérablement notre vie. La consommation évolue de plus en plus vers un modèle basé sur le partage (voiture/vélo partagé, information partagée, etc.). L’éducation et la formation sont également concernées par le partage des savoirs et les modes d’apprentissage.

La numérisation influence particulièrement le monde du travail. Selon certaines analyses, comme celle du cabinet Roland Berger33, basée sur une étude de deux chercheurs de l’université d’Oxford34, ou celle des économistes d’ING, Anthony Baert et Philippe Ledent35, la révolution numérique entrainera la disparition de près de 50% des emplois (les emplois « robotisables »). Les emplois concernés sont ceux exigeant peu de qualifications (par exemple les serveurs, les vendeurs, les ouvriers dans l’horticulture) comme des emplois plus qualifiés (tels que les cadres comptables, les employés des services statistiques et d’assurance ou les techniciens en électronique ou en électricité). Même si d’autres économistes (notamment à l’OCDE36) mettent en cause ces études estimant que seuls 9% des emplois seraient totalement automatisables et que 30% des emplois contiennent 50 à 70% de tâches automatisables, il n’en reste pas moins que la destruction de certains emplois suite à la numérisation de notre société se vérifie chaque jour. Il suffit de penser aux employés de guichet dans les banques ou aux caissières de nos supermarchés, largement remplacés par l’informatique (home banking, self scanning, etc.).

7. Les effets du travail sur la santé

Des études récentes montrent les effets nocifs du travail sur la santé : les travailleurs sont de plus en plus stressés par les rythmes de travail qui leur sont imposés. Ils sont mis sous pression pour atteindre des résultats en un minimum de temps.

30 Arrêté royal du 24/02/1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l’emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26/07/1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

31 Arrêté royal du 24/11/1997 contenant des conditions plus précises relatives à l’instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l’article 7, § 2, de la loi du 26/07/1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

32 Loi du 10/08/2001 précitée.

33 Les classes moyennes face à la transformation digitale, Comment anticiper ? Comment accompagner ?. In : Think : Act Magazine, Roland Berger Strategy consultants, Paris, octobre 2014, 27 p.

34 Carl Benedikt Frey et Michael A. Osborne.

35 Anthony Baert et Philippe Ledent. Voir : BAERT A., LEDENT P., La révolution technologique en Belgique. In :ING Focus Emploi, Bruxelles, 09/02/2015, 8 p.

36 Automatisation et travail indépendant dans une économie numérique. In : Synthèse sur l’avenir du travail, Editions OCDE, Paris, 05/2016, 5 p.

Ainsi, l’étude Modern Times réalisée en 2014 par la FGTB37 indique que l’organisation actuelle du travail exerce une influence sur la santé physique ou mentale pour près de 9 travailleurs sur 10 (87%). Parmi ceux-ci, 92% se plaignent de stress, 63% de burn-out ou de risque de burn-out et 51% de troubles de sommeil.

Une autre étude intitulée European Working Conditions Survey, datant de 2015, citée dans le document Le travail est-il devenu insoutenable publié par l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines38, indique que 32,7% des travailleurs salariés interrogés ressentent du stress dans leur travail la plupart du temps ou toujours, que 29,7% affirment que leur travail affecte négativement leur santé et que 14% ont des problèmes d’anxiété.

Selon les statistiques de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami)39, les troubles mentaux forment, de très loin, le groupe de maladie dominant parmi les invalides : 35,03% en 2014, soit 112.648 personnes sur un effectif total de 321.573. En 2010, le groupe des troubles mentaux représentait 88.535 personnes. En cinq ans, la progression est donc de 27%.

Une enquête récente de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)40, en France, a pointé que les travailleurs exposés à des horaires de travail atypiques, notamment la nuit, ont des risques avérés de troubles du sommeil et de troubles métaboliques. Ils présentent également des risques probables de cancer, d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de troubles psychiques. Des effets sur l’hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux sont aussi possibles.

Ces résultats et ces statistiques soulignent à quel point il est urgent d’offrir aux travailleurs des solutions pour faire face à la pression qu’ils ressentent dans leur travail. Ces solutions ne doivent pas se borner à adapter les conditions de travail aux évolutions du monde du travail, elles doivent fondamentalement remettre en cause l’organisation actuelle du travail.

8. Pourquoi une réduction collective du temps de travail ?

La réduction collective du temps de travail est une mesure positive au niveau individuel, pour les travailleurs actuels, pour les travailleurs à la recherche d’un emploi et les travailleurs à temps partiel. Elle apporte aussi une réelle plus-value sociale et sociétale. Enfin, contrairement à certaines idées reçues, elle comporte de nombreux avantages pour les employeurs.

8.1. Pour les travailleurs actifs

La réduction collective du temps de travail permet d’atteindre plusieurs objectifs qui amélioreront la qualité de vie des travailleurs actuels.

8.1.1. Mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle

Les travailleurs sont de plus en plus nombreux à aspirer à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ainsi, selon l’EAPN41, réseau européen anti-pauvreté, une réconciliation entre vie privée et vie professionnelle figure parmi les dix principes permettant de définir un emploi

de qualité42

Le nombre de travailleurs qui sont contraints de travailler à temps partiel pour s’occuper de leurs enfants, lorsqu’ils sont malades ou tout simplement parce qu’ils ne trouvent pas de crèche ou que celle-ci coûte trop cher, ou encore pour s’occuper de leurs proches malades, permet de comprendre à quel point la pression exercée actuellement par les horaires de travail rend cette conciliation entre vie privée et vie professionnelle difficile. De nombreux travailleurs aspirent à plus de temps pour soi.

La réduction collective du temps de travail permet aux travailleurs de retrouver du temps pour leur vie person-

37 Modern Times ?, FGTB, Bruxelles, 2014.

38 PERILLEUX T., VENDRAMIN P., Le travail est-il devenu insoutenable ?. In : Sociétés en changement, Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines, UCL, n°1, Louvain-la-Neuve, 03/2017, 8 p.

39 Statistiques des indemnités, 2013-2014, INAMI, Bruxelles.

40 Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit, rapport d’expertise collective, ANSES, Maisons-Alfort, 06/2016, 430 p. Texte disponible sur internet : https://www.anses.fr/en/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf

41 The European Anti-Poverty Network (EAPN), réseau d’ONG, de groupes de base et d’organisations européennes actifs dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

42 Un emploi de qualité pour une vie de qualité ! Les 10 principes d’EAPN, EAPN, 2016.

nelle, affective, familiale, pour leurs amis, comme pour l’éducation, la culture, le sport, les loisirs. Les travailleurs bénéficient aussi de plus de temps pour s’investir dans la sphère associative et citoyenne, pour participer à la vie politique, pour aider les autres, pour participer à des activités citoyennes.

8.1.2. Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes

Comme le souligne Dominique Méda43, la réduction du temps de travail est une condition sine qua non de l’égalité entre les femmes et les hommes.

C’est en particulier le cas si elle prend la forme d’une semaine de quatre jours, les femmes étant actuellement plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel, à prendre des congés, des crédits-temps ou d’autres formes d’interruption de carrière. Cette situation est, entre autres, due au fait que la plupart des tâches familiales (s’occuper des enfants, de parents malades) et ménagères sont encore majoritairement assumées par les femmes. Ainsi, d’après l’étude réalisée en 2014 pour le Service public fédéral Economie44, les femmes consacrent, par semaine, 8 heures de plus que les hommes aux tâches ménagères et 1h30 de plus aux soins des enfants. Les hommes ont près de 6 heures de loisirs en plus que les femmes.

Les temps partiels féminins prennent la plupart du temps la forme d’un quatre cinquième temps. Si le temps de travail est réduit à quatre jours, les femmes et les hommes seront davantage placés à égalité dans les relations de travail. Les hommes pourront consacrer une partie du temps libéré aux tâches aujourd’hui assumées par les femmes.

Ceci est confirmé par une étude de 2016 concernant la réduction du temps hebdomadaire de travail de 44 à 40 heures au Portugal45. L’auteur démontre clairement que cette réduction a des effets bénéfiques, spécialement sur les femmes et les travailleurs qui ont des charges ou obligations familiales importantes.

8.1.3. Améliorer le rapport de force au profit des travailleurs

La réduction collective du temps de travail aura aussi pour conséquence de renforcer le pouvoir des travailleurs dans les négociations. En effet, le chômage de masse que nous connaissons aujourd’hui introduit une concurrence entre les travailleurs avec emploi et ceux sans emploi. Il est aussi synonyme de peur pour les travailleurs actifs, qui craignent de perdre leur emploi. Le chômage élevé permet donc aux employeurs de négocier des conditions salariales moindres, plus de flexibilité, des conditions de travail moins favorables, etc.

Grâce à la RCTT, les travailleurs actifs seront plus nombreux sur le marché du travail et pourront donc avoir un poids plus important dans les négociations sociales. La peur du chômage s’éloignant, au moins en partie, ils pourront revendiquer plus et mieux.

8.1.4. Une meilleure santé et plus de sécurité au travail

Les travailleurs sont très nombreux à subir les conséquences négatives du travail sur leur santé. Le nombre d’invalides augmente considérablement, les cas de burn-out se multiplient et le stress est en hausse pour de très nombreux travailleurs. Les rythmes de travail et la quantité de travail sont des raisons qui expliquent ces maladies liées au travail. Ainsi, dans la dernière enquête Modern Times précitée, parmi les modifications à l’organisation du travail souhaitées, la réduction de la quantité de travail est citée par 33,6% des répondants et la réduction du rythme de travail est plébiscitée par 31,6% d’entre eux.

La réduction collective du temps de travail, si elle s’accompagne effectivement d’une embauche compensatoire, permet de réduire la quantité et le rythme de travail des travailleurs et a donc un effet bénéfique sur leur santé.

C’est d’ailleurs l’un des constats posé par les promoteurs des expériences suédoises de réduction collective du temps de travail dans certains services de la ville de Göteborg. Le nombre de malades parmi les travailleurs de la maison de repos et de soins concernée par la réduction du temps de travail a baissé de 6,4 à 5,3%.

43 Interview de Pierre Larrouturou et Dominique Méda dans le 07-09 de France Inter, France-Inter, Paris, 22/06/2016.

44 GLORIEUX, I., MINNEN J., VAN TIENOVEN T.P., et al. (2015) site internet de l’enquête belge sur l’emploi du temps (www.time-use.be), Groupe de recherche

TOR Vrije Universiteit Brussel & DG Statistique - Statistics Belgium, Bruxelles.

45 LEPINTEUR A., The shorter workweek and worker wellbeing: evidence from Portugal and France. In: PSE Working Paper, Paris School of Economics, n°21, Paris, 2016.

La réduction collective du temps de travail a aussi un effet positif sur les accidents du travail. L’expérience de l’entreprise Kellogg’s en 1930 montre que le nombre d’accidents du travail a baissé de 41% suite à l’introduction de la mesure.

8.2. Pour les travailleurs sans emploi

La réduction collective du temps de travail est un outil pour mieux redistribuer le travail disponible et les richesses produites.

Selon le Bureau fédéral du plan46, la loi de Robien (loi française du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail) permettrait, si elle était appliquée en Belgique, la création de nombreux emplois, à un coût bien moindre que les réductions linéaires de cotisations sociales et la réduction de cotisations patronales ciblée sur les bas salaires.

Le Bureau du plan reprend d’ailleurs à son compte la conclusion d’une étude de l’OFCE : « Les résultats présentés ici placent la loi de Robien parmi les politiques de l’emploi les moins coûteuses et en font un dispositif intéressant pour inciter à une baisse de la durée du travail qui sera probablement irréversible dans les entreprises où elle aurait été appliquée. »

La réduction collective du temps de travail est donc une véritable politique de création d’emplois. Elle permettrait de redistribuer le travail disponible plus équitablement et de diminuer considérablement le chômage. Elle est un instrument essentiel dans la redistribution des richesses produites.

8.3. Plus-value sociale et sociétale

8.3.1. Outil de soutien au financement de la sécurité sociale

Grâce à la réduction collective du temps de travail et à son corollaire, l’embauche compensatoire, le nombre de demandeurs d’emploi va chuter. La sécurité sociale réalisera donc des économies en chômage. Par ailleurs, plus de travailleurs seront à l’emploi, ce qui signifie davantage de cotisations sociales patronales et personnelles et donc davantage de recettes pour la sécurité sociale.

En réponse à la croissance du nombre de malades et d’invalides monte en flèche, la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire réduira les rythmes de travail et augmentera le bien-être des travailleurs. Les dépenses en matière d’invalidité vont baisser.

Cette mesure aura un effet positif sur les finances de la sécurité sociale.

8.3.2. Coût du chômage pour la société

La réduction collective du temps de travail engendrera une diminution du chômage. Or, outre son coût immédiat, direct, via le paiement des allocations, le chômage a un coût indirect, plus insidieux. Selon une étude française publiée en 201447, le chômage tue entre 10.000 et 20.000 Français par an. A l’échelle de la Belgique, on pourrait donc conclure que, chaque année, entre 1.600 et 3.300 personnes meurent à cause du chômage. L’étude met en évidence une surmortalité presque trois fois supérieure chez les chômeurs à celle des non-chômeurs. Le chômage a notamment « des effets majeurs sur la survenue d’accidents cardiovasculaires et de pathologies chroniques. Ces effets sont bien liés à la condition de chômeur, parce que les retraités ou les personnes volontairement inactives ne sont pas touchées ».

Moins de chômage aurait dès lors un effet bénéfique sur la santé publique.

8.3.3. Une économie plus durable

Un argument supplémentaire est développé dans une étude récente de l’ETUI, l’European Trade Union Institute48, qui établit un lien entre la réduction collective du temps de travail et la création d’une économie durable.

46 LEBRUN I., MASURE L., Loi de Robien, effets macroéconomiques et budgétaires d’une application en Belgique, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles, 02/1997, 48 p.

47 MENETON P., Unemployment is associated with high cardiovascular event rate and increased all-cause mortality in middle-aged socially privileged individuals. In: International Archives of Occupational and Environmental Health, 12/2014.

48 DE SPIEGELAERE S., PIASNA A., The why and how of working time reduction, European Trade Union institute (ETUI), Brussels, 12/2017, 88 p.

Selon cette étude, étant donné que les ressources de la planète sont limitées, il importe de rendre l’économie durable. La réduction du temps de travail peut jouer un rôle.

Premièrement, la RCTT peut contribuer à une économie durable car elle entraine un déplacement dans les habitudes de consommation vers des alternatives plus écologiques. En effet, les ménages avec une haute intensité de main-d’œuvre consomment plus de plats préparés et utilisent plus de produits qui ont une empreinte écologique importante. Réduire le temps de travail pourrait modifier ces habitudes par un changement de rapport au temps.

Deuxièmement, les gains de productivité sont redistribués majoritairement au capital et au travail (via la rémunération). Ceux-ci vont stimuler la consommation et la production, ce qui met une pression supplémentaire sur l’environnement. Si les gains de productivité peuvent, au contraire, servir à augmenter le temps de loisirs, cela pourrait réduire ces effets négatifs sur l’environnement.

Ces effets ne sont pas automatiques mais certaines analyses49, citées dans l’étude de l’ETUI, indiquent que les pays qui ont un temps de travail plus court ont aussi une empreinte écologique et carbone plus faible. Une étude suédoise50 montre également qu’une réduction de 1% des heures de travail peut entrainer une réduction de 0,8% des émissions de gaz.

Le dernier argument avancé par l’étude de l’ETUI est que la réduction de la production et de la consommation est inévitable dans une économie durable. Cela signifie de facto moins de travail. Une réduction massive des heures de travail devient donc une nécessité pour redistribuer le travail disponible entre tous.

8.3.4. Repenser le statut du travail dans notre vie

Nos sociétés sont actuellement fondées sur le travail, tous nos droits sociaux en dérivent et nous nous situons par rapport aux autres en fonction de notre emploi.

Les effets de la révolution numérique sur l’emploi et la distribution très inégalitaire du travail dans notre société doivent conduire à changer notre rapport au travail. Le temps de loisir, le temps hors emploi, est aussi un temps nécessaire à l’équilibre du travailleur et à la société dans son ensemble.

Comme le dit très justement Dominique Méda, « la réduction de la place du travail dans nos vies (…) est la condition sine qua non pour que se développe, à côté de la production, d’autres modes de sociabilité, d’autres moyens d’expression, d’autres manières pour les individus d’acquérir une identité ou de participer à la gestion collective, bref, un véritable espace public. »51

La réduction collective du temps de travail va permettre à chacun de réduire la place du travail dans sa vie et d’enfin revoir sa relation au temps.

8.4. Avantages pour les employeurs

8.4.1. Augmentation de la productivité

Selon l’OIT52, la réduction du temps de travail a un effet positif sur la productivité, qui peut être comparable à ce que l’on obtient en augmentant les salaires. En effet, cela permet aux travailleurs d’améliorer leur santé mentale et physique et donc d’être plus alertes pendant les heures de travail, ce qui augmente la productivité et réduit le nombre d’erreurs commises. Les travailleurs sont moins fatigués et travaillent donc plus vite. Par ailleurs, ils récupèrent plus facilement de leurs efforts. La RCTT peut aussi avoir un effet sur la motivation des travailleurs, qui apprécient ces horaires plus courts et vont travailler plus efficacement pendant leurs heures de travail. La réduction du temps de travail a aussi pour effet de revoir l’organisation du travail vers des processus de travail plus faciles et permet de faire plus en moins de temps.

Plusieurs études confirment cette amélioration de la productivité. Par exemple, l’étude de Virtanen53 qui conclut que « de plus longues heures de travail aboutissent à des scores plus bas aux tests cognitifs. En d’autres mots, vous êtes littéralement en train de rendre vos travailleurs stupides. »

49 Par exemple l’étude de KNIGHT K., ROSA E., SCHOR J., Reducing growth to achieve environmental sustainability: the role of work hours. In: WICKS-LIM J., POLLIN R., Capitalism on trial: explorations in the tradition of Thomas E. Weisskopf, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 187-204.

50 NÄSSEN J., LARSSON J., Would shorter working time reduce greenhouse gas emission? An analysis of time use and consumption in Swedish households. In: Environment and Planning, Politics and Space, vol. 33 (4), Gothenburg (Sweden), 2015, pp. 726-745

51 MEDA D., Le travail, une valeur en voie de disparition, Editions Flammarion, Paris, 1995, p 301.

52 Working time and productivity. In: Information Sheet, OIT, n°WT-18, Genève, 2004, 2 p.

53 VIRTANEN M., Long working hours and cognitive function: the Whitehall II Study. In: American Journal of Epidemiology, 169 (5), Baltimore, 2009, pp. 596-605.

Une étude britannique54 a montré que les employés britanniques - qui travaillent plus que les Français et les Allemands - produisent moins que leurs collègues étrangers.

8.4.2. Utilisation plus optimale des outils de production, des bureaux

La réduction collective du temps de travail peut être négociée en parallèle avec une réorganisation du travail. Elle permet alors d’utiliser les outils de production pendant de plus longues heures par jour et éventuellement plus longtemps par semaine.

8.4.3. Prévisibilité des horaires de travail

Une réduction collective du temps de travail peut conduire à une meilleure prévisibilité des horaires de travail. En effet, les modalités pratiques de la RCTT ayant été définies à l’avance pour tous les travailleurs de l’entreprise, l’employeur connait les horaires de chacun avec plus de certitude. De plus, les travailleurs sont moins nombreux à souhaiter réduire leur temps de travail via une interruption de carrière ou un crédit-temps.

9. Comment financer la RCTT ?

Les avantages de la réduction collective du temps de travail sont nombreux pour toutes les parties prenantes (travailleurs, employeurs et société dans son ensemble).

Partant de ces constats, plusieurs scénarii sont possibles pour le financement de la RCTT. D’un point de vue théorique, elle pourrait être intégralement assumée par l’une des parties prenantes : soit par le travailleur, soit par l’entreprise, soit encore par la collectivité – Etat ou sécurité sociale.

9.1. Par les travailleurs

Les travailleurs pourraient eux-mêmes financer la RCTT. Le financement du modèle pourrait prendre plusieurs formes, comme une RCTT sans compensation complète de la perte de salaire engendrée par la diminution du temps de travail. Cette perte salariale pourrait être modulée en fonction du montant du salaire pour ne pas pénaliser les travailleurs les moins bien payés. On pourrait ainsi fixer, via la concertation sociale, un plancher salarial en-dessous duquel aucune perte de salaire ne pourrait être subie et imposer, pour les salaires plus élevés, une perte progressive.

Les travailleurs pourraient également accepter que leurs salaires soient gelés pendant un temps déterminé, ce qui permettrait d’absorber en partie au moins la hausse de coût engendrée par la RCTT.

On pourrait aussi imaginer que les travailleurs renoncent à une partie de leurs avantages extra-légaux, comme les chèques-repas.

La RCTT pourrait également être compensée par une augmentation de la flexibilité du temps de travail dans l’entreprise, par exemple en permettant à l’entreprise de fonctionner pendant des plages horaires plus longues qu’actuellement.

9.2. Par les entreprises (employeurs et/ou actionnaires)

La part des salaires dans le PIB a largement chuté ces dernières années alors que, concomitamment, les dividendes attribués aux actionnaires ont fortement augmenté. La réduction collective du temps de travail poursuivant aussi un objectif de redistribution plus juste des richesses produites, il serait logique que les actionnaires contribuent à son financement.

Par ailleurs, même si la RCTT entraîne un coût salarial, la productivité de l’entreprise peut croître. Si tel est le cas, ne serait-ce pas à l’entreprise d’absorber le coût salarial de la RCTT ?

9.3. Par la collectivité (Etat et/ou sécurité sociale)

La troisième partie prenante qui tirera avantage de la réduction collective du temps de travail est l’Etat. En effet, une meilleure distribution du travail implique moins de chômage et donc moins de dépenses en sécurité sociale. Qui dit moins de chômage dit aussi de nouvelles rentrées fiscales et parafiscales (cotisations sociales patronales et personnelles, impôt des personnes physiques, TVA, etc.), sans parler des effets sur la santé des travailleurs plus épanouis dans leur travail et moins exposés à des rythmes de travail élevés.

L’Etat pourrait donc financer la RCTT, via des aides à l’emploi pour les travailleurs en RCTT ainsi que des aides à l’emploi pour les travailleurs supplémentaires nécessaires pour faire face à la réduction du temps de travail. Ces aides pourraient prendre la forme de réductions de cotisations sociales patronales et d’activation des allocations de chômage, qui seraient ensuite compensées par un financement alternatif de l’Etat versé à la sécurité sociale. Pour rappel, l’Etat consacrait en 2015 plus de 12,7 milliards d’euros de réduction du coût du travail en additionnant les deux grandes catégories de mesures qui sont, d’une part, les réductions de cotisations patronales et ciblées (5,498 milliards d’euros) et, d’autre part, les subventions salariales (7,254 milliards d’euros)55 Ce montant ne tient pas compte du tax shift décidé par le gouvernement fédéral actuel. Or, ces aides à l’emploi sont souvent très coûteuses par emploi créé, plus que ne le serait une réduction du temps de travail. Il est donc possible de réorienter (certaines de) ces aides afin de les octroyer aux entreprises qui réduisent le temps de travail et embauchent en compensation.

La question de la pérennité des aides doit également être posée afin que les entreprises se maintiennent dans le dispositif et que l’emploi créé soit durable.

9.4. Un quatrième scénario

Un quatrième scénario serait envisageable et serait sans nul doute le plus acceptable socialement.

Il s’agit de faire contribuer l’ensemble des parties prenantes. Comme chacune d’entre elles tire un avantage à la réduction collective du temps de travail, chacune d’entre elles pourrait financer une partie de celle-ci. On pourrait ainsi envisager que l’Etat attribue une aide aux entreprises qui s’engagent dans une RCTT (par exemple via des réductions de cotisations sociales et des activations d’allocations de chômage) mais que ces entreprises assument une partie du coût que celle-ci représente. La négociation sectorielle ou d’entreprise fixerait aussi la manière dont les travailleurs pourraient, eux aussi, participer.

10. Les balises

Si l’on souhaite que la réduction collective du temps de travail soit bénéfique pour la société tout entière, elle doit s’accompagner de deux conditions sine qua non : une embauche compensatoire et un maintien du salaire.

10.1. Une embauche compensatoire

D’une part, la réduction du temps de travail doit permettre de réduire les cadences de travail des travailleurs actifs actuellement. D’autre part, elle a aussi comme objectif primordial de partager le travail disponible entre un plus grand nombre de travailleurs.

Si l’on veut atteindre ce double objectif, l’une des conditions qui doit accompagner la RCTT est que la réduction du temps de travail des uns soit compensée par le travail d’autres, de nouveaux travailleurs.

L’étude Modern Times précitée montre que 41% des répondants veulent augmenter le nombre de collaborateurs dans leur entreprise afin de rendre leur travail plus soutenable. L’embauche compensatoire permet de répondre à cette demande.

L’embauche compensatoire peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir d’engager de nouveaux travailleurs mais l’employeur peut aussi décider d’attribuer plus d’heures aux travailleurs de son entreprise qui prestent un temps partiel involontaire. Cette manière de procéder permet de répondre à l’une des objections formulées par les opposants à la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire, selon laquelle l’entreprise ne

trouverait pas spécialement de travailleurs qui ont le même profil que ceux qui réduisent leur temps de travail et parce que les travailleurs ne sont pas interchangeables. Le travailleur qui exerce déjà un emploi à temps partiel dans l’entreprise a l’avantage d’être déjà formé, de connaitre le métier ainsi que la culture de l’entreprise.

Pour certaines fonctions, les embauches seront sans doute plus difficiles. On peut par exemple songer aux métiers en pénurie ou aux métiers hautement spécialisés. Il est évident que la réduction collective du temps de travail doit s’accompagner d’une formation accrue des travailleurs, afin que ceux-ci puissent exercer des métiers plus spécialisés. Concernant les métiers en pénurie, certains pourraient disparaitre en raison même de la RCTT. En effet, la pénurie est parfois liée à des conditions de travail difficiles.

Une dispense pourrait être prévue à l’embauche compensatoire pour les fonctions en pénurie et pour certaines fonctions hautement spécialisées. Cette dispense serait accordée selon une procédure impliquant les représentants syndicaux, qui sont les plus à même de juger de la possibilité ou non de procéder à cette embauche compensatoire.

10.2. Le maintien du salaire

La réduction collective du temps de travail ne peut pas s’envisager sans un maintien du salaire des travailleurs actifs actuellement dans l’entreprise. En effet, l’objectif de la RCTT n’est pas d’appauvrir les travailleurs.

La RCTT devrait donc être accompagnée d’une règle prévoyant le maintien du salaire, à tout le moins pour les bas et moyens revenus. Des modalités pourraient être négociées par les partenaires sociaux afin de déterminer ce qu’il faut entendre par salaire dans ce cas et jusqu’à quel salaire celui-ci doit être préservé. On pourrait en effet négocier que les salaires de plus d’un certain montant soient légèrement revus à la baisse.

11. Selon quelles modalités pratiques ?

La réduction collective du temps de travail pourrait prendre différentes formes, afin de s’adapter au mieux aux besoins et aux réalités du secteur ou de l’entreprise dans laquelle elle serait appliquée. Pour ce faire, il est essentiel que ces modalités ne soient pas imposées par la loi mais qu’elles fassent l’objet d’une négociation entre employeurs et syndicats.

11.1. Une réduction massive et immédiate

Une réduction collective du temps de travail devrait, pour avoir un effet maximum sur l’emploi et sur le bien-être des travailleurs, être massive et être appliquée en une fois et non progressivement. En effet, si elle ne consiste qu’en une baisse d’une ou de deux heures par semaine, l’entreprise se réorganisera sans nécessairement prévoir d’embauches supplémentaires. Les cadences ne baisseront alors pas pour les travailleurs, que du contraire. Il faut donc un changement radical, par exemple en diminuant le temps de travail de 20%, en passant de 38 à 30 heures par semaine. De même, si la réduction collective du temps de travail est trop étalée dans le temps, l’effet ne se fera pas sentir suffisamment et l’employeur ne verra pas le besoin d’engager de nouveaux travailleurs.

11.2. Une réduction en heures ou en jours

L’analyse démontre que le choix de la semaine de 4 jours s’impose et est à préférer à un allégement du nombre d’heures prestées par jour. En effet, la semaine de 4 jours présente de très nombreux avantages qui ne sont pas tous rencontrés par une diminution du temps journalier de travail.

Outre le fait qu’elle permet une réduction massive du temps de travail, une réduction en jours va amener les entreprises à repenser leur organisation et donc à revoir les rythmes de travail de chacun des employés et à embaucher de nouveaux travailleurs.

Le fondateur de BSN-Danone, Antoine Riboud, ne s’y était pas trompé lorsqu’il affirmait en 1993 : « il faut passer à 4 jours (…), sans étape intermédiaire. Cela obligera les entreprises à créer des emplois. »

Si le but est la création d’emploi pour compenser la réduction du temps de travail de tous, il faut provoquer un véritable changement. La semaine de 4 jours est la solution à même d’y parvenir.

11.3. Une semaine de 4 jours pour tous ?

La réduction collective du temps de travail doit s’adapter au secteur et à l’entreprise dans laquelle elle sera introduite. Il n’est donc pas concevable que seule une semaine de 4 jours soit proposée. La RCTT doit pouvoir prendre plusieurs autres formes, par exemple une semaine de congés toutes les 4 semaines, des week-ends de 4 jours deux fois par mois, un mois libre sur cinq, 4 jours sur 7 (dans certains secteurs où le travail est ininterrompu), une alternance de semaines de 3 jours et de semaines de 5 jours, etc.

Le choix entre ces différentes formes de réduction collective du temps de travail devra être l’objet d’une concertation entre interlocuteurs sociaux. On peut aussi imaginer qu’une entreprise applique des modalités différentes de RCTT en fonction des services ou des tâches dans l’entreprise.

11.4. Basculement immédiat ou progressif ?

La question se pose de savoir s’il faut contraindre toutes les entreprises à réduire leur temps de travail ou s’il faut, au début du moins, les y inciter et permettre à chacune de le faire à son rythme.

Un basculement rapide vers les 30 heures par semaine pour toutes les entreprises permettrait un « choc » salutaire pour l’emploi. Toutefois, un tel choc entrainerait une forte résistance de la part de nombreux employeurs et de certains travailleurs, résistance qui pourrait faire échouer la mesure.

La proposition de Pierre Larrouturou de mettre en place la réduction collective du temps de travail en deux temps semble donc plus souhaitable. Le premier pas serait d’inciter les entreprises à tenter l’expérience, en les y aidant financièrement, en donnant un cadre légal permettant de la faire fonctionner. Ces entreprises pilotes pourraient alors servir à convaincre d’autres employeurs de la faisabilité de la RCTT et les inciter à faire eux aussi le grand saut. In fine, lorsque suffisamment d’entreprises auront réduit leur temps de travail, une loi, appelée loi-balais par Pierre Larrouturou, serait adoptée, obligeant toutes les entreprises restantes à réduire leur temps de travail. C’est une méthodologie intéressante qui mérite réflexion.

12. Quelques expériences de réduction collective du temps de travail

12.1. L’expérience de Toyota

Toyota Göteborg a instauré la journée de 6 heures il y a 13 ans. Elle constate un taux de départ (turn-over) réduit dans ses équipes, un personnel plus heureux et une meilleure rentabilité. L’entreprise a aussi attiré de nouveaux employés.

Le directeur du management de Toyota Göteborg, Martin Banck, souligne que les profits ont augmenté de 25% et les salaires des employés se maintiennent au-dessus de la moyenne du secteur : environ 3.300 euros par mois contre 2.700 euros en moyenne pour les travailleurs du secteur automobile.

12.2. La municipalité de Göteborg

En Suède encore, la municipalité de Göteborg a testé la semaine de 30 heures lors d’une expérience menée selon des critères scientifiques. Cette expérience consiste à réduire le temps de travail à six heures par jour, soit trente heures par semaine, pour la moitié des employés municipaux des maisons de repos et de soins. L’autre moitié des employés, elle, continue de travailler huit heures par jour. Les deux groupes sont payés chacun comme s’ils travaillaient huit heures quotidiennement. L’idée était de mener cette expérience jusqu’en 2016 puis de comparer l’efficacité des employés dans les deux groupes en prenant compte de leur épanouissement personnel et de leur niveau de bien-être.

Ce projet pilote a été lancé pour pouvoir observer les effets d’une réelle diminution du temps de travail sur la santé et sur la qualité de vie du personnel, et également sur la qualité du travail et le bien-être des résidents.

Le projet a été élaboré de façon scientifique et encadrée. Une équipe multidisciplinaire de spécialistes, de représentants des employeurs, des syndicats et des membres du personnel suit minutieusement l’expérience.

Un premier rapport, après six mois de test, a montré des résultats très positifs. Le nombre de malades parmi les

travailleurs de la maison de repos et de soins Svartedalen concernée par la réduction du temps de travail a baissé de 6,4 à 5,3%. Cet effet est inexistant dans l’autre maison de repos et de soins. La baisse est encore plus évidente au vu du nombre de malades pendant plus de 15 jours. A Svartedalen, ce chiffre a diminué de 3,23 à 2,68 %. Dans l’autre institution de soins (Solängen), le nombre de travailleurs malades de longue durée a, lui, augmenté.

De plus, l’introduction de la semaine de 30 heures a permis à toutes les infirmières à temps partiel de travailler dans la nouvelle formule de temps plein et 14 infirmières supplémentaires ont été recrutées.

En six mois, la direction a payé 5.750 euros de moins en heures supplémentaires, alors que ce montant a augmenté à Solängen. La stabilité dans les horaires de travail a permis la diminution d’un tiers du nombre d’intérimaires à Svartedalen, alors qu’il a augmenté d’un tiers à Solängen.

Avant le début du projet pilote, le personnel a répondu à un questionnaire détaillé sur sa santé. Deux tiers des soignantes ont déclaré souffrir de symptômes de stress : problèmes d’estomac, insomnies, maux de tête, etc. Chez les soignantes à temps partiel, ce pourcentage était plus bas, soit 55%. 59% des soignantes à temps plein ont aussi déclaré être confrontées à des problèmes physiques. Chez les temps partiels, il était de 51 %. Tous ces chiffres ont baissé suite à l’introduction de la journée de 6 heures.

Globalement, le personnel déclare avoir une meilleure qualité de vie. La semaine de 30 heures libère en effet du temps pour faire du sport ou pour passer plus de temps de qualité en famille.

La municipalité de Göteborg a d’abord décidé de prolonger l’expérience au moins jusqu’à la fin 2016. Puis une majorité de droite a remplacé la majorité sortante et a décidé d’abandonner le projet, invoquant son coût.

12.3. Le cas de Filimundus

Filimundus, une PME start-up de la capitale suédoise, a réduit le temps de travail en 2014. Son CEO affirme que non seulement la productivité est restée la même mais qu’il y a moins de conflits dans les équipes parce que les travailleurs sont plus heureux et plus reposés.

12.4. La loi de Robien en France

En France, comme le mentionnent Pierre Larrouturou et Dominique Méda56, ce sont plus de 400 entreprises qui ont décidé de réduire leur temps de travail, avec succès, suite à la loi de Robien57. Cette loi prévoit deux volets : l’un, offensif, destiné à créer des emplois ; l’autre, défensif, visant à éviter des licenciements économiques. Le volet offensif permet aux entreprises qui réduisent le temps de travail, par application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou d’un accord de branche étendu, de bénéficier d’un allégement des cotisations patronales, à condition de procéder à de nouvelles embauches ou d’éviter des licenciements. La réduction du temps de travail doit être d’au moins 10% et entraîner des embauches correspondant à une augmentation de l’effectif d’au moins 10%, maintenue pendant deux ans au minimum. L’allégement des cotisations sociales est alors de 40% la première année et de 30% les années suivantes. Cet allégement peut être porté à 50% pour la première année et 40% pour les années suivantes si la réduction du temps de travail est d’au moins 15% et l’augmentation de l’effectif de 15% également. Le volet défensif, dont le but est la préservation de l’emploi dans les entreprises contraintes à mettre en œuvre un plan social, prévoit des conditions très proches en termes de réduction de cotisations sociales et de réduction du temps de travail, mais sans embauche compensatoire.

Par exemple, la société Mamie Nova a bénéficié de cette mesure et a créé 130 emplois supplémentaires (15% d’augmentation de son effectif) en contrats à durée indéterminée. Les travailleurs y ont bénéficié de 40 jours de travail en moins par an. C’est aussi le cas des entreprises Monique Ranou et Fleury-Michon, qui ont créé entre 10 et 15% d’emploi à durée indéterminée grâce à une réduction collective du temps de travail, sans augmentation des coûts de production et sans toucher aux plus bas salaires.

Globalement, pendant les deux ans d’application de la loi, 3.000 conventions ont été signées, concernant 280.000 travailleurs et créant ou maintenant 33.000 emplois58

Selon une étude de 1997 du Bureau fédéral du plan59, l’application de la loi de Robien en Belgique donnerait de bons résultats en matière de création d’emplois. Les auteurs de l’étude avancent, en prenant des hypothèses

56 LARROUTUROU P., MEDA D., Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail, Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, Ivry-sur-Seine, 2016, 260 p.

57 La loi du 11/06/1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, appelée plus couramment loi de Robien, du nom de son initiateur. Le passage aux lois Aubry (35 heures) a entraîné la non-reconduction des accords Robien.

58 LARROUTURROU P., MEDA D., Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail, Ed. de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 06/2016, p. 129.

59 LEBRUN I., MASURE L., Loi de Robien, effets macroéconomiques et budgétaires d’une application en Belgique, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles, 02/1997, 48 p.

minimales60, la création de plus de 93.000 emplois, pour un coût moindre que de nombreuses autres mesures de soutien à l’emploi (par exemple les réductions de cotisations sociales).

12.5. L’expérience française des 35 heures

N’en déplaise à quelques esprits chagrins de la droite française (et belge), la plupart des analyses officielles, citées par le rapport Romagnan61, indiquent qu’entre 350.000 et 500.000 emplois ont été créés grâce au régime des 35 heures instauré par Martine Aubry.

Ainsi, Eric Heyer, Directeur du département analyse et prévision l’OFCE62, explique que « selon notre modèle macroéconomique, dont l’ensemble des équations ont été testées économétriquement et publiées dans une revue (Economie & Prévision), les lois Aubry ont effectivement créé ou sauvegardé 400.000 emplois. Ce résultat est conforme à ceux obtenus avec le modèle de la Banque de France. L’Insee a comptabilisé 350 000 emplois nets créés en utilisant une autre méthodologie. »63

12.6. Le cas d’Aquasambre en Belgique

Suite à la fusion entre deux sociétés (l’AIEBC64 et la Régie des Eaux de Charleroi) en 2000, la direction de la nouvelle entité a souhaité aménager et réduire le temps de travail au sein de la nouvelle société, Aquasambre.

Le réaménagement du temps de travail s’est réalisé en plusieurs étapes et a permis, in fine, en 2003, de réduire le temps de travail de 38 à 36 heures, réparties sur quatre jours de travail. Le modèle de semaine de quatre jours choisis consiste à définir cinq cycles de travail : les travailleurs du premier cycle ne travaillent pas le lundi de la première semaine, le mardi de la deuxième semaine et ainsi de suite. Les travailleurs du deuxième cycle ne travaillent pas le mardi la première semaine, le mercredi la deuxième, etc. Tous les travailleurs ont donc droit à un long week-end par mois, soit douze longs week-ends par an.

Cet aménagement s’inscrit dans la perspective d’améliorer la qualité de vie des travailleurs en offrant des temps libres supplémentaires. Il a permis de favoriser l’épanouissement et la motivation de tous les travailleurs.

Les salaires ont été maintenus, moyennant la promesse de ne plus négocier d’augmentation salariale pendant les cinq ans qui ont suivi et moyennant certains aménagements dans les congés existants.

Cet aménagement de l’horaire de travail a également permis à la société de mieux planifier les présences des travailleurs, de réduire et de mieux utiliser les outils d’exploitation (les véhicules et les engins de chantier) et d’accroitre la productivité des travailleurs. Les heures supplémentaires ont également diminué, ce qui a engendré des coûts moindres pour l’entreprise.

L’expérience d’Aquasambre montre qu’il est possible de négocier un aménagement du temps de travail permettant une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle tout en maitrisant les coûts pour la société.

Depuis la fusion d’Aquasambre avec la Société wallonne des eaux (SWDE), les représentants du personnel ont demandé d’entamer une négociation afin d’appliquer ce même régime de 36 heures et 4 jours par semaine à tous les travailleurs de la SWDE.

12.7. Le secteur des carrières

De nombreuses sous-commissions paritaires du secteur des carrières ont réduit leur temps de travail. C’est par exemple le cas de la sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur (CP 102.05). Dans toutes les entreprises qui dépendent de ces sous-commissions paritaires, les travailleurs y prestent 36 heures par semaine.

60 Soit 19% des salariés concernés par le volet offensif et 23% pour le volet défensif.

61 Rapport d’enquête sur l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail, Commission d’enquête de l’Assemblée nationale, n°2436, Paris, 09/12/2014. Ce rapport est souvent appelé « rapport Romagnan », du nom de sa rapporteuse, Barbara Romagnan.

62 Observatoire français des Conjonctures économiques.

63 FOULON S., Entretien, Non, M. Tirole, tous les économistes ne disent pas que la RTT est une ineptie. In : Alternatives économiques, Paris, 13/05/2016. Article disponible sur internet : https://www.alternatives-economiques.fr/non-monsieur-tirole-economistes-ne-disent-rtt-une-ine/00005382

64 L’Association Intercommunale des Eaux du Bassin de Charleroi.

12.8. L’enquête de Securex en Belgique