1. Les années 80, tournant néolibéral de la mondialisation

1.1. La paralysie du multilatéralisme commercial et la prolifération des accords préférentiels

« Cettepolitique,cetteobsessiond’expansionetdecréationd’ALE,aulieudeseconcentrersurle multilatéralismeàl'OMC,estuneerreur.Laissez-moi vousexpliquerpourquoi 3».

Dans les années 80, les effets de la mondialisation ont considérablement modifié les pratiques dans les échanges économiques et commerciaux, ce qui a entrainé un net ralentissement dans les négociations de libéralisation de l’OMC. En effet, la diversité des intérêts, le nombre croissant de membres et la multitude de sujets abordés ont ajouté une certaine complexité au dialogue interétatique. C’est d’ailleurs à cause de désaccords sur les subventions agricoles, sur l'accès aux marchés et sur les questions de propriété intellectuelle que le cycle de Doha, lancé en 2001, a été bloqué.

La rivalité entre les puissances économiques mondiales a pris de l’ampleur et a exponentiellement accentué la compétitivité. Les états ont cherché à préserver leurs emplois alors que le mécanisme de règlement des conflits de l’OMC ne fonctionnait plus, ce qui les a conduits à prendre eux-mêmes des mesures de rétorsion. Le consentement général nécessaire à la conclusion des négociations était devenu inatteignable4

De nombreux pays ont alors commencé à recourir à des accords bilatéraux et multilatéraux de libre-échange (ALE), une solution de facilité puisque ces accords ne nécessitaient le consentement que d’un nombre très limité de parties. Entre 1990 et 2008, le nombre d’ALE a littéralement explosé, passant de 100 à 400. Ces accords ont, petit à petit, remplacé les négociations du GATT et de l'OMC5

C’est ainsi qu’en 1995, Jagdish Bhagwati a ouvertement critiqué les ALE en invoquant le « Spaghetti bowl effect » dans un article s’intitulant « US Trade policy : The infatuation with free trade agreement 6». Il y dénonce un enchevêtrement d’ALE qui entrent en contradiction avec diverses règles, tarifs et arrangements.

1.2. L’éclatement mondial des chaînes de production et le pouvoir accru des firmes transnationales.

Les nombreuses réformes des politiques commerciales, les progrès technologiques, les coûts, l’accès aux ressources et aux marchés ont contribué à la métamorphose de l’économie mondiale. En parallèle, le fractionnement international de la production sur les chaînes de valeurs mondiales (CVM) a eu une incidence incontestable sur les performances économiques et l’action publique de nombreux états7

Jusque dans les années 70 les entreprises concentraient, en un seul lieu, les différentes étapes de leur production mais dès les années 80, elles ont commencé à ne conserver que la production de ce qui était rentable et à relocaliser les processus d’extraction et de transformation des produits dans des pays tiers

3 US Trade Policy: The Infatuation with FT As, by Jagdish Bhagwati, Columbia University April 1995

Discussion Paper Series No. 726, p. 2. on: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8CN7BFM

4 "RIETI - FTAs and EPAs Deserve Renewed Recognition for their Roles". www.rieti.go.jp.

5Joel Lebullenger, Génération TAFTA : Les nouveaux partenariats de la mondialisation, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 352 p. p. (ISBN 978-27535-7325-3), « La diplomatie européenne face à la reconfiguration des échanges commerciaux dans la zone géographique Asie-Pacifique »

6 US Trade Policy: The Infatuation with FT As, by Jagdish Bhagwati, Columbia University

April 1995

Discussion Paper Series No. 726 on: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8CN7BFM

7 OCDE, « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaines de caleur mondiales », rapport de synthèses, 2013, p.2.

5 Etat de la Question 2021 • IEV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

proposant une main d’œuvre beaucoup moins chère. De plus, le développement de nouvelles technologies de communication a contribué à multiplier ces méthodes puisqu’il est devenu de plus en plus simple de communiquer d’un bout à l’autre du monde.

Les entreprises ont commencé à répartir, en plusieurs zones géographiques, les différentes opérations de conception de leurs produits. Ainsi, aujourd’hui, les opérations d’extraction, de logistique, de transformation, de production et de services nécessaires à la fabrication d’un produit final se font en plusieurs endroits du monde et la valeur créée dans chaque pays correspond à la « différence entre ce qu’il importe et ce qu’il réexporte après enrichissement de nouveaux composants ou de nouveaux services8». La valeur totale du produit est donc une somme de toutes les valeurs qui y sont ajoutées dans chacun des pays.

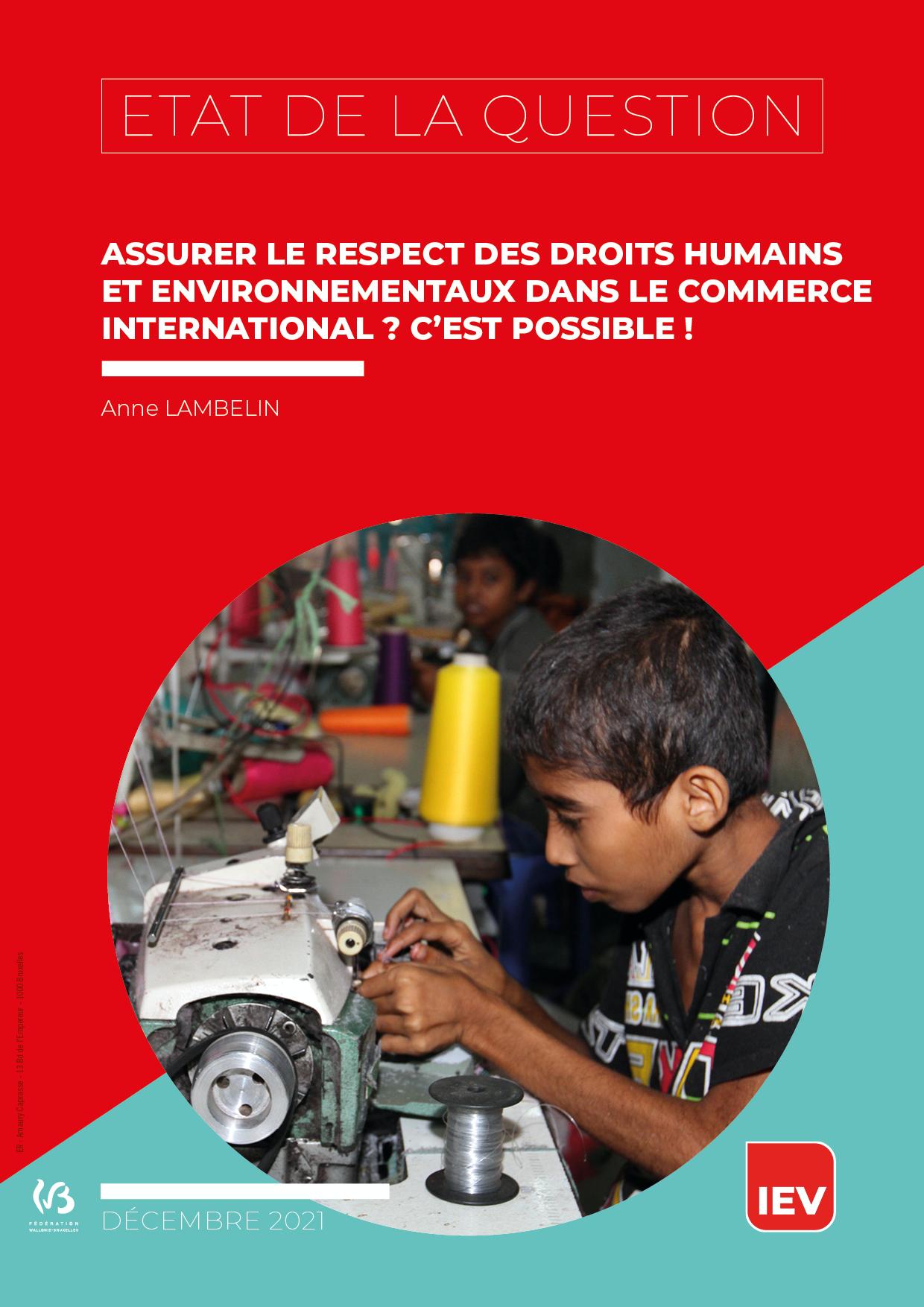

Mais au-delà des effets bénéfiques immédiats engendrés sur le plan économique pour les entreprises, de nombreuses dérives, liées à la fragmentation de production des produits, ont rapidement été identifiées. Qu’il s’agisse de violations des droits humains et ou de graves infractions environnementales, les méthodes utilisées par de nombreuses entreprises et multinationales au sein de leurs chaines de valeurs sont le résultat de l’échec d’une politique commerciale globale

2. Quelles sont les solutions ?

2.1. Réviser les accords de commerce et d’investissement de l’UE

Au cours de l’automne 2016, la mise à l’agenda de la ratification du CETA, accord économique entre l’Union européenne et le Canada, a suscité de nombreux débats en Belgique, et, singulièrement, en Wallonie. Soutenu par le Parlement de Wallonie, le Ministre Président, Paul Magnette, s’est formellement opposé à la signature de cet accord en l’état. En effet, négocié dans une opacité totale, en dehors de tout débat démocratique, ce traité, comme de nombreux autres, représentait une menace certaine pour l’environnement, les droits sociaux et fondamentaux des citoyens. En se pliant à un exercice démocratique sans précédent et en procédant à un travail minutieux d’analyses et d’auditions, le Parlement de Wallonie s’est engagé dans une révolution de l’approche en matière de commerce international. La réouverture des négociations et la transparence sont devenues les conditions sine qua non de la Wallonie dans la poursuite du processus de ratification de cet accord.

Depuis, l’approche qui s’impose en Belgique concernant les accords de libre-échange et d’investissements s’est fondamentalement transformée. Elle diffère selon que l’on ait affaire à un accord d’ancienne génération – qui ne respecte pratiquement aucune des balises que les différents gouvernements ont fixées – ou à un accord de nouvelle génération qui répond, quant à lui, à de nouvelles exigences. Une nouvelle méthode s’est imposée comme garantie du respect des normes d’intérêt général et de réduction du champ d’application des tribunaux d’arbitrage.

Dans les différents accords de Gouvernement de la législature 2019-24, la ratification des accords est conditionnée aux balises suivantes :

• Les normes environnementales (Accord de Paris, ...) doivent-être applicables et contraignantes.

• Les normes sociales (OIT, droits syndicaux du travail, OCDE, ...) doivent-être applicables et contraignantes.

• Les traités qui ont déjà été signés seront présentés pour ratification en vue d’un débat au Parlement sur la base d’une analyse d’impacts où les intérêts généraux de notre économie et, en particulier, le chapitre sur le développement durable seront évalués.

8 https://www.xerficanal.com/economie/emission/Comprendre-les-chaines-de-valeur-mondiales_2307.html

6 Etat de la Question 2021 • IEV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• La Belgique contribuera à la création d’un tribunal multilatéral d’investissement et, en attendant la création d’un tel tribunal, le gouvernement veillera à ce que l’accord prévoie la création d’un tribunal de règlement des litiges (...).

• L’inclusion de clauses de respect des droits humains en ce compris les droits sexuels et reproductifs en tenant compte des recommandations entre autres de l’OMS.

• L’application des règles de transparence fiscale de l’OCDE.

• L’exclusion du champ d’application des traités des services d’intérêt général, en ce compris les services sociaux (santé, sécurité sociale) et les services publics (eau etc.).

• L’absence de clauses limitant la capacité de légiférer des États.

• L’absence de juridiction supranationale privée permettant aux entreprises de poursuivre des États directement, et à l’interdiction des demandes de réparation pour expropriation indirecte.

• La création d’une juridiction offrant des garanties substantielles quant à son indépendance et au respect de l’état de droit (ISDS à ICS)

2.2. Traduire le devoir de vigilance dans les législations

La mondialisation des chaines de valeur et des filières d’approvisionnement ont un impact considérable sur la planète et ses habitants. Il est donc urgent pour l’Union européenne et, singulièrement, pour la Belgique, d’élaborer une nouvelle législation sur le devoir de vigilance. Ce concept est défini par l’OCDE comme étant « un processus que les entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir, et atténuer les impacts négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs relations d’affaires, mais aussi pour rendre des comptes de la manière dont ces impacts sont traités9».

Sur le plan international, des lignes directrices volontaires existent mais n’ont aucun caractère contraignant et sont donc relativement inefficaces.

2.2.1. Initiatives internationales et lignes directrices volontaires.

En 1976, l’OCDE a adopté des principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales. Ces recommandations qui se sont vues révisées plusieurs fois s’adressent aux entreprises multinationales dans le but de favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans une multitude de domaines dont les droits de l'homme, les relations professionnelles, la publication d'informations, l'environnement, la fiscalité, la lutte contre la corruption, la concurrence, etc. 10

En 1977, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté une déclaration tripartite de principes sur les entreprises multinationales et la politique sociale dans le but « d’encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social et à la concrétisation du travail décent pour tous 11». Ils font état de bonnes pratiques et de principes applicables à toutes les entreprises multinationales, aux gouvernements des pays du siège, aux pays d’accueil et aux organisations de travailleurs et d’employeurs.

Enfin, en 2011, les Nations Unies ont adopté les principes directeurs relatifs aux droits de l’homme. Ces principes reconnaissent un panel d’obligations existantes dont les principes sont :

• Les obligations existantes qui imposent aux États le respect, la protection et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

9 OCDE, « Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises », 2018, p.17.

10 OCDE, Principes directeurs pour les entreprises multinationales, https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/

11 OIT, Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, https://www.ilo.org/declaration/lang fr/index.htm

7 Etat de la Question 2021 • IEV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Le fait que les entreprises doivent se conformer à toutes les lois applicables et sont tenues de respecter les droits de l’homme;

• La nécessité d’accompagner les droits et obligations de voies de recours adaptées et efficaces en cas de violation12

Ce sont ces lois de nature volontaires, régulièrement révisées, qui sont à l’origine du concept de devoir de vigilance.

2.2.2 Avancées législatives européennes

Au niveau européen, des cadres légaux sectoriels existent mais n’ont qu’une portée limitée. C’est notamment le cas du règlement européen dans le domaine du bois et des produits dérivés, du règlement européen relatif aux minerais originaires de zones de conflit, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, ou encore des négociations sur le traité relatif à la responsabilité des entreprises multinationales.

Cependant, une lueur d’espoir pointe à l’horizon. En avril 2020, Didier Reynders, Commissaire européen à la justice, déclarait que « lagouvernancedurabledesentreprisespourraitamenerles entreprisesàrevoirentièrementleurfaçondegérerlesfilièresd’approvisionnement.Noussommes en train d'établir de nouvelles normes commercialespourlesgénérationsfutures13 ».

En effet, à l'automne 2020, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la façon de concevoir ces nouvelles règles et a recueilli près d’un demi-million d’avis de personnes et 700 avis d’organisations issues de la société civile, de syndicats et d’institutions universitaires. La plupart des répondants revendiquent de nouvelles mesures législatives européennes fortes pour obliger les entreprises à identifier, prévenir et traiter les risques liés aux droits humains et à l’environnement, présents sur leurs chaines de valeur. Il ressort également de cette consultation une volonté des répondants à ce que les entreprises assument la responsabilité de leurs pratiques préjudiciables et encourent de fortes sanctions lorsqu’elles enfreignent les règles.

Dans la foulée, en mars 2021, le Parlement européen a adopté une résolution sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises. C’est un signal fort qui est envoyé par les parlementaires à la Commission pour insister sur des éléments incontournables tels qu’une responsabilisation des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales, un meilleur accès à la justice pour les victimes, ainsi que l’imposition de sanctions et d’amendes conséquentes aux entreprises qui ne contrôlent pas les risques et les impacts néfastes de leurs activités globales.

La Commission européenne devrait prochainement présenter une proposition d'initiative sur le devoir de diligence des entreprises et ainsi, donner le coup d’envoi du processus législatif et confier au Parlement européen et au Conseil le devoir d’examiner de la proposition pour lui donner force de Loi14

2.2.3. Avancées au sein des états membres de l’UE

Plusieurs pays européens ont déjà adopté des législations nationales pour obliger leurs entreprises à rendre des comptes. C’est notamment le cas de la France, de l’Allemagne et de la Norvège. En Autriche, en Belgique, au Pays-Bas, en Finlande et au Luxembourg, des discussions sont en cours et de nouveaux processus politiques sur le devoir de vigilance sont en passe d’être consolidés :

12 OIT, Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, https://www.ilo.org/declaration/lang fr/index.htm

13 Benjamin Fox, « Vers l’élaboration d’une loi sur le devoir de vigilance en matière de droit de l’homme », Euractiv, 11 mars 2021.

14 Européean Coalition for corporate justice (ECCJ), “Comprendre la future legislation européenne visant à mettre fin aux abus des entreprises », 2 décembre 2021, p.4.

8 Etat de la Question 2021 • IEV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• France : Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et sous-traitantes.

• Allemagne : Loi sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement.

• Norvège : Loi sur la transparence des entreprises et les droits de l'homme et des conditions de travail décentes.

• Autriche : Proposition parlementaire de loi sur la chaîne d'approvisionnement.

• Belgique : Proposition parlementaire instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leurs chaînes de valeurs.

• Finlande : Engagement du gouvernement à l'égard de la législation sur la diligence raisonnable.

• Luxembourg : Engagement du gouvernement à l'égard de la législation sur la diligence raisonnable.

• Pays-Bas : Proposition parlementaire sur la conduite responsable et durable des entreprises internationales.

2.2.4. Zoom sur la Belgique

En 2017, la Belgique a adopté un plan d’action national sur les entreprises et les droits humains mais qui n’a aucune portée contraignante puisqu’il se base sur un ensemble d’actions volontaires. Dans une carte blanche, publiée le 24 avril 2021, un collectif de 13 représentants de la société civile déplore le fait que le respect des chaines de valeurs ne soit présenté que comme une option dans ce plan15

En avril 2021, une proposition de loi a été déposée à la Chambre par le Parti socialiste et cosignée par Vooruit, Ecolo-Groen et le CD&V. Ce texte, actuellement en cours d’examen, vise à ce que toutes les entreprises établies ou actives en Belgique appliquent un devoir de vigilance. Elles devront prendre conscience des risques inhérents à leurs activités, prévenir les dommages ou remédier à ceux-ci et prévenir les risques. Elle demande également aux grandes entreprises et aux entreprises actives dans des secteurs d’activités ou de régions à risques, d’établir un « plan de vigilance » pour cartographier les risques et recueillir les potentiels signalements, comme c’est déjà le cas en France. Elle prévoit également la désignation d’un organisme qui sera chargé de la surveillance des entreprises et d’établir des lignes de conduite pour ces dernières. Enfin, elle apporte des dérogations aux règles générales de la responsabilité civile à charge des entreprises, pour les dommages causés tout au long de leurs chaînes de valeur, y compris pour les activités de leurs filiales et pour celles rendues possibles par leurs investissements.

Conclusion

« Aujourd'hui,lamondialisation,çanemarchepas.Çanemarchepaspourlespauvresdumonde.Çane marchepaspourl'environnement.Çanemarchepaspourlastabilitédel'économiemondiale16». Voici ce que déclara Joseph Stiglitz, en 1999, en démissionnant de son poste d’économiste en chef et de viceprésident de la Banque mondiale. Dans son ouvrage, « La grande désillusion », il démontre que les règles du jeu économique mondial ne sont fixées qu'à l’avantage des pays industrialisés les plus avancés et non dans un intérêt général universel.

9 Etat de la Question 2021 • IEV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 La Libre, “Faire respecter les droits humains par les entreprises ? Il est temps que la Belgique se réveille », 24 avril 2021.

16 Stiglitz Josephe E., « La Grande désillusion », Librairie générale française, 2003

En effet, les conséquences désastreuses de la mondialisation et du morcellement des chaines de productions sur les droits humains et environnementaux sont extrêmement nombreuses et représentent une menace tangible pour notre planète et ses habitants.

Lorsque nous aurons un peu de recul, l’espoir de considérer les deux premières décennies du 21ième siècle comme déterminantes dans le processus de transition de l’économie mondiale est grand. En effet, les initiatives législatives en cours au niveau européen et dans les différentes assemblées des pays membres représentent une lueur d’espoir pour les générations futures.

10 Etat de la Question 2021 • IEV