PSICOLOGO O PSICHIATRA? NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE

Abbattere

Leggere, scrivere, esistere. L’essenza di Chiara Gamberale

Abbattere

Leggere, scrivere, esistere. L’essenza di Chiara Gamberale

Una possibile definizione di “stig ma” in psichiatria può essere: l’in sieme degli atteggiamenti negativi e di rifiuto che si risvegliano nelle persone di fronte ad una diagnosi di malattia mentale ed ai comportamenti che la accom pagnano pur senza avere una conoscenza chiara del problema. Le persone con proble mi psichici sono oggetto di pregiudizi nega tivi, a causa del loro disturbo, che genera ri fiuto, discriminazione ed esclusione. Ci sono pazienti che rifiutano la discriminazione e protestano nei confronti dell’atteggiamento di esclusione sociale. Altri che interiorizzano lo stigma, quasi lo condividessero e vivono la propria condizione con vergogna e senso di colpa.

Il 50% dei problemi di salute mentale inizia a 14 anni ed il suicidio è la seconda causa di morte negli under 25. La metà di tutte le malattie mentali inizia dunque all’età di 14 anni, ma nella maggior parte dei casi non viene rilevata o viene sottovalutata e non trattata.

Un ruolo fortemente negativo, in queste situazioni, viene giocato proprio dallo “stig ma” della malattia mentale. I genitori non ri escono a prendere neppure in considerazio ne che quel malessere che vedono addosso ai propri figli possa essere depressione o qual

che altra malattia della mente. Sarebbe trop po doloroso per loro pensare che un proprio figlio sia vittima di una condizione così ter ribile. I ragazzi più grandi vivono un misto tra la vergogna e la paura di poter avere un disturbo della mente e riconducono tutto ad altre motivazioni e ad altre cause. I più giovani non prendono l’ipotesi neppure in considerazione: non rientra nel novero delle evenienze possibili di cui hanno coscienza.

Così questa condizione aggiunge alla sofferenza della malattia anche il dolore di essere affetti da un morbo di cui vergognarsi e nascondersi.

È una storia che noi tutti conosciamo. La malattia mentale, i farmaci che la curano, gli psichiatri, gli psicologi (anche se in minor misura rispetto al passato) fanno scattare ancora un campanello di allarme e di paura in chi vede o ascolta storie di malattie della mente.

In presenza di qualsiasi malattia ognuno di noi cerca di prendere le distanze e così se un amico ha una malattia polmonare chie diamo subito se sia stato un accanito fuma tore e prendiamo così le distanze perché non fumiamo. Se ha una malattia del fegato chie diamo se abbia bevuto troppo alcol affran candoci perché noi non beviamo e così via.

Quando ci dicono che qualcuno che co

nosciamo ha un disturbo mentale ed è in terapia con psicofarmaci si scatena imme diatamente in noi la ricerca nella memoria di comportamenti anomali, bizzarri, incom prensibili di quella persona. Anche in que sto caso cerchiamo di allontanare da noi la malattia dandoci la rassicurazione, anche in maniera inconsapevole, che noi quelle cose non le abbiamo mai fatte. A differenza degli altri malanni però i disturbi mentali hanno il peso aggiuntivo di essere appannaggio del cervello; un organo oscuro, complicato, che richiede cure difficili, spesso inefficaci, con effetti collaterali e con un esito incerto. Negli ultimi anni la fiducia nella medicina è notevolmente aumentata tra la gente. A volte, anzi, esiste la convinzione, che on cor risponde a realtà, che qualsiasi malattia sia curabile e guaribile. Il malato di mente non rientra in queste categorie. Ha una sorte di versa. La medicina non può fare quello che riesce a fare in altre malattie. Queste persone hanno, nell’immaginario collettivo, un desti no segnato più infausto e sfortunato. Le cure daranno un aiuto parziale e la terapia sarà per tutta la vita. Ad aggravare il quadro e ad aumentare le distanze c’è poi una sorta di timore oscuro riguardo il comportamento del paziente con disturbi mentali. Può essere pericoloso, diventare cattivo, perdere il con trollo, fare del male. Nessun’altra malattia ha questo ulteriore carico di negatività.

Un aiuto aggiuntivo a sostenere queste paure lo danno le tante storie che la stam pa ed i media ci descrivono. La prima cosa che viene detta se c’è un assassinio che non rientra nei canoni consueti dei comporta menti criminali, è che quella persona aveva delle turbe psichiche o peggio ancora la “de pressione”. Poveri pazienti depressi! Perso ne che a volte non hanno neppure la forza di alzarsi dal letto e nella stragrande mag gioranza dei casi, e per fortuna, non hanno neppure la forza di porre fine ai loro giorni come epilogo di una malattia che nelle forme gravi genera il desiderio di morire.

Le cose però non stanno affatto come il fantasma dello stigma ci vuole far credere.

Le conoscenze delle malattie psichia triche sono diventate molto più profonde

e raffinate rispetto anche a pochi anni fa. I farmaci che vengono impiegati sono perfe zionati ed efficaci e riescono a dare grandi miglioramenti a questi pazienti che, in tan tissimi casi, migliora fino alla possibilità di vivere una vita normale.

Molti pazienti che hanno attraversato pe riodi di crisi escono spesso più forti e con una maggiore consapevolezza di se stessi rispetto a quando si sono ammalati. Spesso mostrano una maggiore maturità e grande tolleranza verso gli altri. La sofferenza è per tanti una grande scuola.

Lo stigma, con la sua struttura rozza e oscura resta, rigido e immutevole una spi na nel fianco di chi si ammala. È come un grezzo strumento preistorico che trova la sua ragion d’essere nella paura, nella diffidenza e nel sospetto. È probabilmente questo il mo tivo per cui nonostante la diffusione sui me dia di campagne di informazione, battaglie, promozioni resti ancora lì. Radicato nelle nostre menti. Verrebbe da dire parafrasando un detto popolare che “la paura è l’ultima a morire”. Ma non dobbiamo arrenderci ed un piccolo passo alla volta dobbiamo cercare di sradicare quello che è soltanto un fanta sma: quello della nostra paura.

20

Cervello piccolo, artigli e gobba: l’uomo tra mille anni di Alessio Righi

#PARLIAMONE

Così la fondazione BRF sfida i tabu con le vignette di Chiara Andreotti

CONTRIBUTO

24

Nascita della Neuroetica (sesta parte) di Alberto Carrara

L’arte di combinare farmaci e psicoterapia di Antonio Tundo

50

Un “cervello” per tornare a camminare dopo un trauma di Alessia Vincenti

Così l’acido folico diminuisce il rischio di suicidi di Francesco Carta

L’APPROFONDIMENTO

Le demenze, come riconoscerle e come comportarsi di Valentina Formica

NEUROSCIENZE

Tumori cerebrali, ecco la terapia che aumenta l’aspettativa di vita dei bambini di Antonio Acerbis

50

30 36 43 46 30

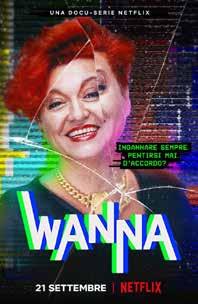

Il ritorno di Wanna Marchi. Fra truffe, manipolazione mentale e la certezza di essere nel giusto di Flavia Piccinni

LIBRI

53

IL PERSONAGGIO Chiara Gamberale: “Leggere, scrivere ed esistere per me sono la stessa cosa” di Flavia Piccinni 40

56

Una riunione di vecchi amici diventa un gioco al massacro di Flavia Piccinni

TITOLI DI CODA Bad or Mad? L’antica questione nella scienza di Pietro Pietrini

Negli ultimi anni si parla più liberamente di salute mentale, ma lo stigma le gato al disagio psicologico fatica a scomparire. Molti continuano ad avere pregiudizi e comportamenti discriminatori verso chi soffre di una patologia mentale, o verso quelli che intraprendono un percorso di psico terapia o un una cura psicofarmaco logica. La colpa è spesso legata a una rappresentazione stereotipata dei di sturbi mentali, con conseguenze mol to serie.

I dati epidemiologici mostrano che circa il 40% degli individui pre senta una qualche forma di disturbo mentale nel corso della sua esistenza. A fronte di questo dato, i Paesi a più alto reddito spendono nel campo del la salute psichica solo il 5% del loro budget per la sanità. Inoltre, l’ambito di cura della salute mentale deve fare i conti con un fardello significativo e molto doloroso: quello relativo allo stigma sociale.

I disturbi mentali sono curabili, tuttavia la ricerca di aiuto è spesso ritardata o del tutto assente per una questione culturale. Non a caso, lo stigma legato ai disturbi psichici e ai servizi di salute mentale è considerata una delle ragioni principali dell’insuf ficiente ricerca di aiuto da parte dei pazienti. Purtroppo, però, Iil ritar do o l’evitamento delle cure hanno conseguenze dannose, influenzando tanto il destino dei pazienti quanto la possibilità di guarigione.

La parola stigma ha origine greca e significa marchio, segno distintivo, e si può definire come un processo che coinvolge l’etichettare, il discriminare e l’interiorizzare stereotipi e pregiudi zi a danno dei membri di un gruppo sociale. Sono stati identificati diversi tipi di stigma: personale, percepito,

Secondo la lette ratura, lo stigma legato al tratta mento influenza negativamente l’intenzione di cercare supporto terapeutico. È sor prendente come ancora al giorno d’oggi ci sia un elevato numero di persone convinto che chi richiede sostegno psicologi co/psichiatrico sia pericoloso.

auto-stigma. Vi è poi lo stigma legato al trattamento, ovvero quell’insieme di credenze negative che un indivi duo ha nei confronti della cura e dei professionisti che operano nell’ambi to della salute mentale.

Secondo la letteratura, lo stigma legato al trattamento influenza nega tivamente l’intenzione di cercare sup porto terapeutico. È sorprendente come ancora al giorno d’oggi ci sia un elevato numero di persone convinto che chi richiede sostegno psicologi co/psichiatrico sia pericoloso, oppure che una persona che si reca in terapia sia debole e che potrebbe facilmente guarire se solo ci mettesse un po’ di buona volontà.

A causa di questo diffuso modo di pensare, recarsi da un terapeuta o assumere psicofarmaci è visto da mol ti con sospetto e chi lo fa è indotto a vergognarsi della propria situazione. Di conseguenza, accade frequente mente che le persone a cui vengono prescritti psicofarmaci interrompano il trattamento troppo presto per ot tenere miglioramenti duraturi. Uno studio del 2016, ha mostrato che tra il 10 e il 60% dei pazienti a cui erano stati prescritti farmaci antidepressivi non li assumeva con regolarità. Spes so in chi si reca da un professionista della salute mentale si innesca il ti more del giudizio altrui, la paura di essere etichettato come pazzo. È im portante decostruire questa immagi ne per arrivare a comprendere come l’adesione ad una terapia rappresenti un gesto di cura verso se stessi, una presa in carico a fine migliorativo del la propria salute emotiva, psicologica e relazionale.

Falsi miti sulla figura dello psicologo Lo psicologo è solo un ciarlatano! Perché devi raccontare i fatti tuoi ad un estraneo? Non sei mica pazzo! Ti rati su le maniche da solo/a, ce l’hai

fatta in passato perché non dovresti farcela adesso?

Queste sono le domande e le obie zioni che spesso vengono poste a chi decide di intraprendere un percorso psicoterapico. Frasi superficiali che, anche se pronunciate di sovente con fine bonario, mostrano una profonda ignoranza. Riconoscere disagi e limiti personali è infatti un grande atto di forza, per niente indice di debolezza.

Ancora oggi sono numerose le persone convinte che lo psicologo legga nella mente e che potrebbe manipolarli. Niente di meno reali stico. Lo psicologo per deontologia professionale è chiamato a rispettare l’autonomia e le credenze dei suoi pa zienti e si astiene dall’imporre il suo sistema di valori, inoltre non è dotato di poteri paranormali e quindi non è in grado di capire qualcuno al primo sguardo. È comune l’idea che la psi coterapia non abbia un fondamento scientifico e che sia impossibile risol vere problemi concreti parlandone, oppure che se si ha bisogno di farlo sia sufficiente rivolgersi ad un buon amico. La possibilità di avere accan to, in un momento di difficoltà, amici e familiari è una risorsa preziosa; tut tavia, lo psicologo non fornisce buoni consigli, ma applica conoscenze sulla mente apprese dopo un lungo percor so di studi. A oggi sono ormai molte le evidenze scientifiche relative all’ef ficacia della psicoterapia, in partico lare cognitivo-comportamentale, per il trattamento di un vasto numero di disturbi.

Lo psicologo è dunque uno stru mento che, in un determinato perio do della nostra vita, ci può aiutare a ritrovare l’equilibrio e raggiungere i nostri obiettivi. Una figura professio nale caratterizzata da una forte etica e formata dopo un percorso di studi universitari che può fornire un im portante sostegno.

Perché abbiamo pregiudizi sugli psicofarmaci?

La diffidenza si basa su una cono scenza poco approfondita e su infor mazioni confuse e antiquate relative agli effetti di tali sostanze sulle facoltà mentali delle persone, con la radicata convinzione che conducano ad assue fazione e scarsa lucidità.

Molti credono che gli psicofar maci possano alterare la coscienza di se stessi, nonché produrre cam biamenti radicali e permanenti nella propria personalità. Sono invece al cuni disturbi psichiatrici ad alterarla. Il trattamento psicofarmacologico mira, infatti, a ristabilire il senso di consapevolezza perduto, aiutando a controllare gli stati emotivi e cognitivi aberranti.

A causa dei significativi effetti col laterali provocati dalla prime catego rie di farmaci approvati per l’utilizzo in psichiatria e l’utilizzo improprio di alcune sostanze nei decenni passati ad oggi esistono ancora molti precon cetti sull’utilizzo di farmaci per af frontare le problematiche psichiche. Un esempio è quello legato all’uso eccessivo di terapie con benzodiaze pine, che inducono tolleranza e di pendenza e non andrebbero utilizzate

in modo continuativo, poiché possie dono un effetto sintomatologico, ma non rappresentano un vero e proprio trattamento curativo.

La cattiva o approssimativa ge stione nel passato di alcune molecole ha provocato un rifiuto a priori di te rapie utili ed efficaci, nonché l’accet tazione del trattamento farmacologi co come ultima spiaggia, ovvero solo nel momento in cui la situazione si è ormai fortemente aggravata.

Come tutti i farmaci, gli psicofar maci possono avere effetti indesidera ti, ma se si seguono le indicazioni del proprio specialista non sono rischiosi e aiutano la persona a recuperare il proprio equilibrio.

Cosa fare contro il tabù della malattia mentale?

Per ridurre lo stigma intorno a noi è importante parlare apertamente di salute mentale, normalizzando con versazioni che ancora avvengono di rado e che spesso si svolgono a livello superficiale. Conoscere e abbattere i pregiudizi è il primo passo per ini ziare a prendersi cura della propria mente e far sì che i disturbi psichici e i professionisti della salute mentale facciano sempre meno paura.

Per ridurre lo stig ma intorno a noi è importante parlare apertamente di salute mentale, normalizzando conversazioni che ancora avvengono di rado e che spesso si svolgono a livello superfi ciale.

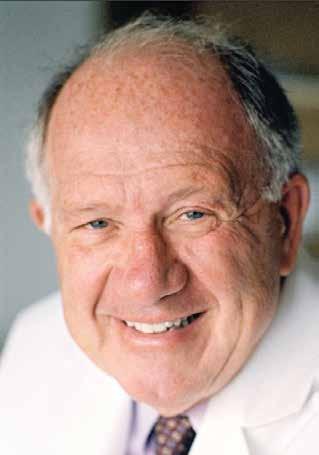

Così si possono abbattere i tabu sul disagio mentale Intervista a Valerio Rosso, psichiatra e comunicatore

di Martina GaudinoNel mondo sono 450 mi lioni le donne e gli uomi ni affetti da un disturbo mentale. Nel nostro Pa ese ne soffre una persona su tre per un totale di 17 milioni di italiani. Di questi, quasi 3 milioni hanno sintomi depressivi, e ben 2 milioni sono don ne, mentre 1 milione e 300 mila per sone ha una diagnosi di depressione maggiore. Numeri tutt’altro che pic coli e che lasciano ben capire si tratti di qualcosa di invisibile ma vicino ad ognuno di noi. Abbattere muri e barriere, accogliere per prevenire, di vulgare per cancellare la paura. Sono questi gli obiettivi di chi, giorno dopo giorno, si impegna per far conoscere le malattie mentali affinché queste possano essere qualcosa di diverso da un tabu. Parliamo di Valerio Ros so, noto psichiatra, psicoterapeuta e comunicatore che grazie alla potenza

divulgativa sta avvicinando migliaia di persone a un mondo ritenuto da sempre ed erroneamente chiuso e di cui vergognarsi o che deve far paura. Lo specialista, divenuto nel tempo anche Youtuber e podcaster, raccon ta a Brain in che direzione dobbiamo andare, insieme, per smantellare l’au ra nera che aleggia sulle patologie del la mente umana.

Come possiamo abbattere i tabu legati alla malattia della mente?

In psichiatria tendiamo a sosti tuire la parola tabu con stigma nel senso che, relativamente alla malattia mentale, abbiamo dei segni distintivi, dei segnali di riconoscimento che si attribuiscono a chi ha una sofferenza mentale e che alla fine si traduce in una disapprovazione sociale di que ste persone. Parlando di fatti recenti, mi viene da pensare alle esternazio ni di alcuni politici che con l’antico

Valerio Rosso.

concetto antropologico e sociologico di devianza hanno causato un po’ di confusione sul tema. Per indagare le cause del tabu in psichiatria, si deve andare alla radice e chiamarlo stigma. Lo stigma non è solo una sorgente di sofferenza aggiuntiva ma è, media mente, anche responsabile di diffi denza, di diagnosi ritardate, di scarsa consapevolezza della malattia che poi causa ricadute.

Quando nasce lo stigma?

Lo stigma si costruisce e ha spesso radice antiche. Nasce e si consolida nel tempo. In particolare, in psichia tria si è consolidato in tutti quei lun ghi millenni in cui le malattie mentali non avevano cure e venivano attribu iti banalmente a devianze e fragilità morali quando i pazienti psichiatrici (affetti ad esempio da bipolarità, di pendenze gravi, depressione grave), venivano additati come persone con

disagio sociale. Un disagio grave nelle classi meno abbienti ma che diventa va ancor più pesante nella classe alta, dirigente. Pensiamo, ad esempio, alla “follia di Re Giorgio III di Hanno ver” che alla fine del ‘700 ha avuto una crisi psicotica finita per essere declassata ad un “casino pazzesco”. Il parlamento non doveva sapere che era malato, non si poteva dire che il Re era malato peggiorando, di fatto, le sue condizioni.

Succede ancora oggi?

Assolutamente sì! Succede in am bito politico, nelle forze dell’ordine, persino in ambito medico è ancora presente ancora il tabu della malat tia mentale. E’ difficilissimo curare un collega medico. Questo fa capire come lo stigma sia ancora radicato. Un altro problema è che in altre pato logie c’è il concetto della testimonian za, del paziente che racconta, nell’am

Lo stigma si costruisce e ha spesso radice antiche. Nasce e si consolida nel tempo. In partico lare, in psichiatria si è consolidato in tutti quei lunghi millenni in cui le malattie mentali non avevano cure

C’è una corren te di pensiero antipsichiatrica recente che ha a che vedere con Scientology e che porta una prospet tiva molto dura e inquisitoria sulla malattia mentale e sugli psichiatri.

bito delle malattie mentali questo non c’è. Chi ha avuto il problema tenderà a nascondere il tutto una volta curato e non volentieri farà “outing”.

In che modo viene vista dall’esterno la malattia mentale?

C’è una corrente di pensiero an tipsichiatrica recente che ha a che vedere con Scientology e che porta una prospettiva molto dura e inqui sitoria sulla malattia mentale e sugli psichiatri. Questo ha portato gravi conseguenze sulle persone affette da patologie perché tendono a stare lon tani dall’ambiente esterno facendo sì che a nascere sia una retorica molto sbagliata. Un po’ come accaduto per i complottismi sui vaccini nell’era Co vid e non solo. La psichiatria come medicina ha avuto liaison criminali con le aziende farmaceutiche, lo sap

piamo tutti. Ma sappiamo anche che c’è il politico criminale e il politico che lavora bene, non si può genera lizzare, sarebbe sbagliato. Questo at teggiamento di condanna ha portato molte persone a stigmatizzare la pa tologia e soprattutto gli psicofarmaci, criminalizzati rispetto ad altri farma ci. Per questa ragione mi dedico alla divulgazione, voglio fare chiarezza in maniera costatante, voglio metterci la faccia, essere rassicurante.

Cosa è rassicurante, ad esempio?

Ritengo che il nodo centrale sia uno è cioè, quando una patologia è in una area stigmatizzata, lo stigma non si può superare con interventi puntiformi e mini congressini. Lo stigma, il muro, si abbatte e si de costruisce con un percorso che deve coinvolgere più figure professionali di tipo educativo e sociale. È triste vedere, ad esempio, come in occa sione delle ultime elezioni non ci sia stato un contributo alla medicina psichiatrica di alcun tipo.

Cosa dovrebbe fare la politica?

La politica deve coinvolgere chi fa questo di lavoro, evitare di basarsi sul le opinioni personali, utilizzare medi ci con caratteristiche da influencer. La strumentalizzazione che c’è stata delle parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni non mi è pia ciuta. Lei ha sbagliato ad esprimersi, ma non è giusto che la si attacchi per ciò che ha detto senza poi contestua lizzare e spiegare il suo scivolone. Se si vuole puntare il dito contro di lei allori si trovi anche il tempo e il modo di spiegare cosa è una devianza e cosa significa. Nessuno oggi in po litica porta veramente avanti dei pro grammi contro lo stigma della salute mentale. Non si può pensare di anda

re avanti a slogan, a campagne di in formazione, io propongo qualcosa di continuativo, di persuasivo per fare in modo che sempre più persone entri no a contatto con questa realtà ancora così segreta e sconosciuta.

Quanto pensa di essere riuscito a incidere in questo senso con il suo lavoro?

Oggi una persona su tre ha a che fare con patologie mentali, una per sona su tre significa che un nostro amico, un nostro parente ha un di sturbo di questo tipo. Personalmente ho avuto una enorme soddisfazione e la ritengo una grande crescita perso nale aver capito che c’è un pubblico interessato a capire. Da quando ho iniziato a parlare di questi argomen ti ho compreso che se una persona scende dal piedistallo e parla in ma niera trasversale è davvero incredibile e piacevole comprendere quanta gen te vuole sapere. Ci sono tantissime persone interessate a capire davvero, ma le cose vanno spiegate e racconta te, illustrate in parole che siano alla portata di tutti.

Un esempio pratico?

Sulla terapia elettroconvulsivan te non si sa nulla, nella nostra intera vita siamo portati a vederla solo come il famoso e terribile elettroshock da film dell’orrore. Questo perché in Ita lia è una terapia da sempre criminaliz zata e non utilizzata con la stessa fre quenza del resto del mondo proprio a causa dello stigma. Gli stessi medici che non sono psichiatri non sanno cosa sia davvero la terapia elettro convulsivante. Io invece, facendo un video social, ho capito che chi ascolta è disposto a cambiare idea, a capire cosa è davvero e dunque a coglierne i benefici con una giusta e corretta

applicazione. In parole povere, non servono grandi virologi in televisione, serve un rapporto autentico con chi è dall’altra parte e ci sta ascoltando. Quale ruolo può avere la stampa in questo senso?

È importante che medici e giorna listi collaborino insieme. Questo per ché non tutti i medici hanno il dono della comunicazione e quindi sarebbe bene se si affidassero a chi ha l’arte della parola per far arrivare messag gi chiari, diretti, onesti e competen ti. Ritengo che la collaborazione e la costruzione di gruppi di lavoro credo sia il futuro del progresso sanitario in Italia. Si può prevenire parlando, esiste la prevenzione anche nel cam po delle malattie mentali, un rapido accesso alla diagnostica cambierebbe tutto, drasticamente.

Oggi una persona su tre ha a che fare con patologie mentali, una persona su tre significa che un nostro amico, un nostro parente ha un disturbo di questo tipo.

Le esternazioni dei vip hanno fatto sentire tante persone meno sole. Ma occhio a non esagerare

di Carmine GazzanniQuanto spesso è capitato di guardare una foto su Instagram o Facebook e pensare: “Allora non suc cede solo a me!”

Questo è il potere dei social.

Dei social di oggi viene da pen sare, perché fino a poco tempo fa quello che emergeva da queste piat taforme era molto diverso.

Le vite degli altri sembravano uscite da una rivista di moda pati nata, perfette in ogni singolo detta glio: dalla casa alle vacanze, dall’a spetto alla salute.

In questo universo di perfezione però hanno iniziato ad affiorare a fatica alcune realtà che sono salta te subito all’occhio per la diversità: quella diversità che somiglia tanto alla vita reale.

Oggi un corpo in sovrappeso, domani un viso coperto dall’acne. È iniziata così la rivoluzione dei social: lenta, silenziosa ma irrefre nabile.

Sempre di più oggi le vite che vediamo sui social somigliano un po’ alle nostre.

Una volta sdoganata questa perfezione fittizia, sono tra i più disparati gli argomenti che stanno subendo questa rinascita necessaria: dall’aspetto fisico al lavoro, alla sa lute.

Ed è proprio la salute, in parti colare quella mentale, che sta rea gendo a questa svolta senza prece denti.

Le prime timide dichiarazioni sul bisogno di parlare di salute men tale hanno lasciato spazio a vere e proprie grida di battaglia.

Lo ha fatto l’attore Tom Holland che, dopo gli ultimi successi al cine ma, ha deciso di chiudere per qual che tempo le sue piattaforme per tutelarsi, ha detto: “Sono troppo stimolanti e soffocanti. Sono troppo

Dei social di oggi viene da pensare, perché fino a poco tempo fa quello che emergeva da queste piattaforme era molto diverso.

Le vite degli altri sembravano uscite da una rivista di moda patinata, perfette in ogni singolo dettaglio: dalla casa alle va canze, dall’aspetto alla salute.

coinvolto quando leggo cose che mi riguardano”.

Come lui anche l’attrice Zoe Kravitz ha deciso di abbandonare se pur temporaneamente i social.

Ma a volte chiudere i social non è sufficiente e sono tante le perso nalità che si sono esposte sui social per abbattere quel tabù che ormai sembra radicato quando si parla di salute mentale.

Bella Hadid, una delle modelle più richieste degli ultimi anni, ha strappato il velo di perfezione che avvolge i suoi social con foto che la ritraggono in lacrime, dichiarando di soffrire di depressione.

Anche in Italia ci sono state di chiarazioni importanti sul fronte della salute mentale.

Come dimenticare l’emozionan te esibizione al festival di Sanremo di Fedez e Francesca Michielin, che hanno cantato arrivando in finale

“Chiamami per nome”: con la voce sicura ma bocca tremante Fedez ha poi dichiarato di aver sofferto di un forte attacco di ansia pre-show che lo ha costretto a mettersi in contat to con il suo terapeuta, sdoganando una volta per tutte la normalità di seguire un percorso di psicoterapia.

E ancora Ed Sheeran, Matilde de Angelis, Lady Gaga, Michael Phelps, Justin Bieber, Bebe Vio.

Sembra che per una volta i so cial non debbano essere demoniz zati ma possano diventare un valido strumento per aiutare ad abbattere il muro che si è creato intorno alla salute mentale.

Le fragilità oggi esposte o per meglio dire postate con così tan ta facilità hanno aperto la strada a tutte quelle persone che si sentono sole, che hanno paura, che provano vergogna a convivere con un pro blema.

Tra mille anni l’essere umano sarà gob bo, avrà mani come artigli, un collo basso e spesso, tre palpebre per oc chio e anche un cervello più piccolo. Inoltre avrà dimensioni inferiori e probabil mente sarà anche meno “prestante” dal punto di vista intellettivo. L’uomo andrà incontro a una trasformazione, condizionata e veicolata dall’uso della tecnologia nelle nostre vite.

Sarebbe questo l’aspetto dell’uomo tra mil le anni secondo la ricerca commissionata dalla compagnia telefonica Toll Free Forwarding. Dall’elaborazione 3D è venuta fuori “Mindy”, la donna del 3000, che dovrebbe mostrare la rappresentazione degli effetti della tecnologia sull’evoluzione, o per molti aspetti involuzio ne, del corpo umano.

Postura e gestualità ripetitive sono soltan to due degli elementi condizionati dalla tec nologia che in un lontano futuro potrebbero rendere l’uomo diverso da come è oggi. Gli adattamenti vantaggiosi per la vita digitale che emergono casualmente, infatti, potrebbero “fissarsi” nelle popolazioni e dunque essere tramandati di generazione in generazione.

In un articolo per Health Matters, il dot tor K. Daniel Riew del New York-Presbyterian Orch Spine Hospital, ha spiegato esattamente cos’è: «Quando lavori al computer o guardi il telefono dall’alto in basso, i muscoli della nuca devono contrarsi per tenere la testa alta. Più guardi in basso, più i muscoli devono lavora

re per mantenere la testa alta. Questi muscoli possono diventare eccessivamente stanchi e doloranti guardando i nostri smartphone e tablet o trascorrendo la maggior parte della nostra giornata lavorativa al computer».

Gli effetti della tecnologia sull’uomo non riguarderanno soltanto la postura ma arrive rebbero a modificare anche le nostre funzioni cerebrali. Con una serie di studi a lungo termi ne che cercano di stabilirne l’impatto comple to, nel 2011 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato le radiazioni degli smar tphone come possibilmente cancerogene per l’uomo.

Gli effetti potrebbero essere più rilevanti in particolarmente sui bambini, in quanto i loro crani meno sviluppati sono più sottili e assor bono fino a tre volte più radiazioni rispetto ai cervelli adulti. Per questo il cranio dell’essere umano del 3000 potrebbe essere leggermente più spesso, così da proteggere il cervello, che però nel frattempo potrebbe rimpicciolirsi.

Secondo quanto emerso da un recente studio internazionale del Dartmouth Colle ge di Hannover, il cervello del genere Homo sarebbe di dimensioni più ridotte rispetto a circa 3mila anni fa e in futuro potrebbe diven tare ancora più piccolo a causa dello sviluppo, è l’ipotesi, della cosiddetta “intelligenza col lettiva”, veicolata attraverso la comunità e la tempesta di informazioni ricevute tramite gli smartphone.

Intervista all’illustratrice Sara “Cazzsara”: “Parlare di salute mentale non significa essere pazzi”

Sono le vignette, i pensieri e le tante parole che contraddistin guono la pagina Instagram di Sara, che sui social si fa chia mare Cazzsara, nome che spiega esse re nato durante la pandemia, quando da sola e con tanto tempo libero ha ideato la pagina.

“Avevo la necessità di parlare e sfogarmi in un momento in cui non potevamo farlo con nessuno” raccon ta Sara.

Tu e Cazzsara siete la stessa persona?

Il nome Cazzsara è dovuto al fatto che nella vita sono molto scherzosa e racconto un sacco di storie diverten ti, a volte inventate. Io e lei siamo la stessa persona ma lei rappresenta me glio il mio lato estroverso, cosa che nella vita di tutti i giorni non sono, anzi, sono molto timida.

Come è nata la tua passione per l’illustrazione?

Da piccola. Mio padre è sempre

stato il mio genitore “artistico” e lo imitavo cercando di disegnare come lui. Ho abbandonato per un po’ il disegno alle superiori, ma nel 2020 la voglia di disegnare e tradurre in carta quello che sentivo si è fatta più viva che mai. Ora seguo qualche corso di illustrazione mentre proseguo la mia carriera scientifica all’università. Sono due passioni che devo dire si conciliano bene.

Qual è il tuo rapporto con i so cial?

Ho un buon rapporto con i social e diciamo che il mio spazio è abba stanza tranquillo, ho un seguito mol to empatico e composto da persone gentili.

E con i tuoi followers?

Cerco sempre di instaurare un rapporto abbastanza comprensivo con tutti, ci sono alcune persone che mi scrivono spesso ed è come avere un sacco di amici virtuali. Alcuni mi hanno riconosciuta per strada e ne

sono rimasta molto colpita.

Senti mai il bisogno di staccare dai social?

Ogni tanto si, ci sono giornate “no” in cui non mi viene voglia di condividere con nessuno il mio sta to d’animo. Altre volte sono felice e voglio tenermi quella felicità privata e solo per me. Sono pur sempre una persona introversa.

“Scendi con me?” è il tuo primo libro. Da cosa è partito questo viaggio?

Diciamo che la trama vera e pro pria l’ho pensata quando sono partita per le vacanze. Il tema lo avevo pensa to subito ma c’è stato un momento in cui sono salita su un ascensore, come la protagonista della storia e allora mi sono detta “Questa sarà la location

del mio fumetto”.

Quali sono le emozioni che ti ispirano maggiormente? Ti senti stimolata anche da quelle che comunemente sono ritenute emozioni negative?

Tutte le emozioni mi ispirano ma riesco a tradurre meglio quelle nega tive. Forse perché è un modo per sfo gare uno stato d’animo che mi appe santisce e sia perché riesco a ritrovare le stesse emozioni negli altri. Quando mi dicono “pensavo di essere l’unic* a provare questa cosa” mi ritrovo a pensare a quanto siamo tutti simili e proviamo esattamente le stesse cose e mi libera: mi sento capita dagli altri e gli altri si sentono capiti da me.

Qual è il tuo rapporto con la salu te mentale?

“Il nome Cazzsara è dovuto al fatto che nella vita sono molto scherzosa e racconto un sacco di storie divertenti, a volte inventate”.

Così la campagna #Parliamone della Fondazione BRF acquista un nuovo motto: “Parlare ti fa volare”.

Visita il sito della Fondazione BRF (www.fondazio nebrf.org) per saperne di più.

Il mio rapporto con la salute men tale è stato travagliato durante gli anni del liceo e della triennale in uni versità. Ora penso di aver raggiunto un equilibrio ma devo ancora lavora re un po’ su alcuni aspetti. Penso sia importante capire che parlare di salu te mentale non significa essere pazzi, ma ammettere che anche la gestione delle emozioni conta. Come quando vai dal medico quando ti fa male la testa, perché non dovresti andare da uno psicoterapeuta per guarire se qualcosa ti fa stare male?

Cosa pensi riguardo ad un percorso di terapia?

In generale penso che tutti avreb bero bisogno di frequentare uno psi coterapeuta prima o poi. Come dice vo, è molto importante anche gestire

quell’aspetto e non penso ci sia nulla di più saggio che chiedere aiuto se ne sentiamo il bisogno. Molto spesso questo percorso è demonizzato ma non è assolutamente nulla di cui ver gognarsi.

In che modo la salute mentale influisce sul tuo lavoro?

Ho illustrato spesso situazioni che andavano a toccare molti aspetti della mia salute mentale e penso che succederà in futuro molte altre volte. La verità è che non siamo automi, non possiamo pensare di continuare a lavorare in modo eccellente se stia mo male mentalmente. Un po’ tutto è influenzato dalla salute mentale ed è giusto parlarne e buttare fuori quel lo che ci emoziona anche, in questo caso, negativamente.

Sulla tua pagina Instagram parli spesso del rapporto con se stessi e se vogliamo anche di salute mentale. Pensi che i social possano dare una mano?

Oramai tutti hanno un social. Da lì si prende ispirazione per out fit, trucchi, si ride ma ci può benis simo anche essere uno spazio per la salute mentale. In generale se anche una persona vedendo un mio post si chiede “forse ho bisogno di parlare con qualcuno”, è un successo. Sen sibilizzare su questo argomento è un successo, l’importante è essere diret ti e semplici mentre si trasmette un messaggio. Parlare diventa quindi un imperativo quando ci si riferisce alla salute mentale e, come Sara traduce con le sue immagini, ci trasporta in un mondo diverso. La consapevo lezza che può portare la terapia è in grado di trasformare il nostro mondo ormai grigio in un mondo in techni color. (C. A.)

Direttore del Gruppo di Neurobioetica (GdN) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Do cente di Neuroetica presso la Facoltà di Psicolofia dell’Università Europea di Roma, Membro della Pontificia Accademia per la Vita, Fellow dell’UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights e Presidente dell’Istituto Internazionale di Neurobioetica.

Il neologismo “neuro-etica” fa la sua comparsa nella letteratura scientifica nello stesso periodo in cui l’oncologo Potter ren deva popolare quello di “bioetica”. Nel 1973 la neuropsichiatra An neliese Alma Pontius (1921-2018) pubblicava l’articolo Neuro-ethics of “walking” in the newborn nel quale discuteva, in antitesi alla pras si comportamentista di stimolazione motoria dei neonati in voga in quegli anni negli Stati Uniti, di un «nuovo e trascurato settore di preoccupazio ne etica - la neuro-etica» (p. 244). Il ragionamento seguito dalla Pontius risulta oggi emblematico al fine di ca ratterizzare questo emergente settore di riflessione che è la neuroetica. Del la Pontius abbiamo scritto su questa rivista nel mese di dicembre 2021 (p. 36) una scheda monografica. Ora ne

consideriamo il pensiero neuroetico comparandolo e contrastandolo con un altro clinico ed esperto di stati alterati di coscienza: Ronald Eugene Cranford (1940-2006).

La prima caratteristica che identi fica l’approccio della neuropsichiatra Pontius è che ella parte dai fatti: una sorta di potenziamento motorio che si voleva ottenere in neonati iper-sti molandoli allo scopo di accelerare la naturale tendenza a muoversi in po sizione eretta. Questo era il contesto dell’originario articolo del 1973. Tale prassi venne sottoposta al vaglio delle evidenze relative allo sviluppo, strut tura e funzioni del sistema nervoso in quel momento note. Emersero nume rose criticità, visto e considerato che si stava sollecitando un sistema nervoso non ancora maturo e perciò non atto a supportare determinate funzioni.

Questo specifico tentativo di potenzia mento motorio risultava pertanto non etico e violava il cosiddetto “principio neuroetico”: non prendendo in consi derazione le conoscenze neuroscienti fiche riguardanti lo sviluppo del siste ma nervoso ed agendo di fatto contro tali evidenze, si metteva a rischio, di conseguenza, l’integrità e la dignità del soggetto vulnerabile (il neonato) a cui veniva imposta tale pratica.

In secondo luogo, il ragionamento della Pontius, criticando la corrente psicologica del comportamentismo (Behaviourism) da cui originava tale prassi, enfatizzava l’aspetto delle in terpretazioni delle neuroscienze: vi sono comprensioni sulla natura del cervello che risultano dannose per la salute, il benessere e l’integrità fisica, psichica e spirituale dell’essere uma no proprio per il fatto di non corri spondere alla realtà biologica. Sono le spiegazioni relative alla natura, strut tura e funzione del sistema nervoso e del cervello che ricalcano spesso l’epoca tecnologica in cui lo scienzia to viveva e nella quale si formava. Il filosofo padovano Giacomo Mario Gava, analizzando le concezioni della scienza contemporanea e i suoi rap porti con l’arte e la creatività tecno logica, mise in luce il ruolo e i limiti dei modelli avanzati nel tempo per la precomprensione della natura e strut tura del cervello umano. Orologi, au tomi e calcolatori sarebbero alcune invenzioni e produzioni umane che determinarono veri e propri modelli del cervello: modello meccanicistico, funzionalistico, connessionistico, ec cetera (G. Gava, Cervello e dintor ni. Saggi di Filosofia della Scienza, Cleup, Padova 2008, 115-141).

La Pontius approfondì in diverse

pubblicazioni degli anni Settanta il nucleo del “principio neuroetico”: l’importanza di approcci sperimentali e sociali informati e guidati dalle co noscenze relative allo sviluppo, strut tura e funzioni del sistema nervoso. Per la neuropsichiatra americana la neuroetica è quella riflessione che mira a valutare i benefici e/o le poten ziali conseguenze negative a breve e lungo termine di concrete sperimen tazioni o approcci all’essere umano attraverso il confronto informato con le evidenze neuroscientifiche (si pos sono leggere tra glia altri i seguenti scritti: A. A. Pontius, «Neuro-ethics: on the child’s neuro-environment», in H. Knoetig (ed.), Proceedings, Inter national Meeting on Human Ecology in 1975, Georgi Publ., Vienna 1976, 545-548. A. A. Pontius, «Neuro-envi ronment and neuro-ethics, based on

La prima caratteri stica che identifica l’approccio della neuropsichiatra Pontius è che ella parte dai fatti: una sorta di potenziamento motorio che si voleva ottenere in neonati iper-stimo landoli allo scopo di accelerare la naturale tendenza a muoversi in posizione eretta.

Nel novembre del 1989 il neurologo Ronald Eugene Cranford (19402006), esperto in stati alterati di coscienza (stati vegetativi, SV e stati di minima coscienza, SMC), utilizzò il concetto di neuroetica nel contesto etico-cli nico riguardante le decisioni sul fine vita.

new model of subject-object determi nation, toward a new system, integra ting concepts from Kant, philosophy of science and neuro-development», in H. Knoetig (ed.), Proceedings of the Second Vienna International Me eting on Human Ecology in 1977, Ar chivum Oecologiae Hominis, Vienna 1978, 145-154.).

Nel novembre del 1989 il neu rologo Ronald Eugene Cranford (1940-2006), esperto in stati altera ti di coscienza (stati vegetativi, SV e stati di minima coscienza, SMC), utilizzò il concetto di neuroetica nel contesto etico-clinico riguardante le

decisioni sul fine vita. Sulla rivista Neurologic Clinics titolò The Neu rologist as Ethics Consultant and as a Member of the Institutional Ethics Committee. The Neuroethicist utiliz zando per la prima volta l’accezione professionalizzante di “neuroetici sta”: il neurologo competente quale consulente all’interno dei comitati di bioetica. Cranford sostenne che, dato l’aumento delle problematiche etiche concernenti la pratica neuro logica, in particolare quella relativa alla possibilità tecnica di prolungare la vita umana, la presenza di neurolo gi esperti all’interno dei comitati etici ospedalieri faciliterebbe l’adeguata soluzione delle tematiche più spinose.

Ora, sebbene Pontius e Cranford fossero entrambi dei clinici, cioè dei medici, e perciò partendo da una for mazione organicista, le loro visioni sull’essere umano dalla prospettiva delle neuroscienze risultano antiteti che. In che senso?

Mentre Anneliese Pontius parte dal corpo per arrivare agli effetti neu ronali di alterazioni che riguardano il movimento e la cognizione, Cranford parte da danni a livello cerebrale per inferire la situazione globale-olistica dell’individuo malato. Il primo, quel lo della Pontius, è un modello cor po-centrico, mentre quello di Cran ford è un sistema cerebro-centrico.

Inoltre, significativa risulta l’inter pretazione sul rapporto mente-cer vello-corpo che i due clinici adotta no. Analizzando il modello cerebrale proposto dalla cosiddetta intelligenza artificiale, la Pontius nel 1993 sotto lineò come un’interpretazione del cervello e della mente secondo l’ana logia computazionale dell’hardware/ software risultasse disumanizzante e

pericolosa per le conseguenze nega tive sui bambini, giovani ed adulti di oggi e delle future generazioni per il “fatto neuroetico” di non prendere in considerazione le evidenze e peculia rità neurofisiologiche e neuropsicolo giche del sistema cerebrale altamente integrato e interagente con tutto il resto della corporeità (A. A. Pontius, «Neuro-ethics vs. Neurophysiologi cally and neuropsychologically unin formed influence in child rearing, education, emerging hunter-gathe rers, and artificial intelligence models of the brain», Psychological Reports 72 (1993), 451-458).

Cranford, all’opposto, all’inter pretare le condizioni di alterazione dell’autocoscienza nei pazienti in stato vegetativo, adotta una visione funzio nalistica-computazionale riguardante la relazione mente-cervello-corpo: a seguito di danni cerebrali, al venir meno di certe condizioni organiche che impediscono all’autocoscienza di manifestarsi ci troveremmo dinnanzi ad un corpo umano sì vivo, ma che non costituisce più una persona uma na. Karen Ann Quinlan, Nancy Cru zan, Terri Schiavo, Eluana Englaro e tanti altri noti casi di stato vegetativo sarebbero stati corpi vivi, ma non più le persone che erano prima del danno cerebrale corrispondente.

Questa forma mentis neurocentri ca contrasta con il paradigma neuro etico proposto dalla Pontius almeno per due ragioni: (1) ha alla base la falsa disgiuntiva tra essere umano e persona umana tipica della modernità ed attribuita allo sviluppo filosofico di John Locke (1632-1704) che vede una sintesi nell’esperimento mentale dell’ “anima” del principe nel corpo di un ciabattino (Saggio sull’intelletto

umano del 1690); (2) prevede un ap proccio funzionalistico simile a quello sotteso al comportamentismo.

Oggigiorno l’approccio medi co-clinico integrale ed integrato promosso dalla Pontius, in sintonia con gli sviluppi della Embodied ed Embedded Neurology permette di domandarsi: non è forse la mente in conscia che si manifesta e sostiene le funzionalità vitali basiche dei pazienti in stato vegetativo? Inoltre, questo “briciolo” mentale non è forse la si lente espressione della presenza per sonale di quel paziente?

Sebbene Pontius e Cranford fossero entrambi dei clini ci, cioè dei medici, e perciò partendo da una formazione organicista, le loro visioni sull’essere umano dalla prospettiva delle neuroscienze risul tano antitetiche.

Le nuove tecniche di integrazioni dei trattamenti a scopo curativo che associano la risposta di mente e corpo

di Antonio Tundo Direttore Istituto di PsicopatologiaDa qualche anno si è aperta una nuova frontiera per il trattamento dei disturbi psichiatrici, l’integrazione tra farmaci e psicoterapia. Si tratta di un grande passo in avanti perché storicamente le due modalità di cura, soprattutto per motivi ideologici, era no considerate contrapposte ed era frequente sentire affermazioni come “la psicoterapia non ha una validazio ne scientifica”, “seguire un percorso psicoterapeutico ritarda il ricorso alle cure mediche” oppure “i farmaci bloccano il lavoro psicologico e medi calizzano il disagio emotivo”.

Caduta la barriera dei pregiudi zi, rimane però ancora un problema pratico da affrontare: i due strumenti terapeutici sono spesso combinati su base empirica, seguendo l’idea che “due è meglio di uno” o che la com binazione è “utile sempre e per tutti i disturbi”. Ma le evidenze scientifiche e l’esperienza di chi utilizza questa combinazione da decenni ci dicono che non è affatto così: associare far

maci e psicoterapia, al pari di qualsiasi trattamento in psichiatria come in me dicina, ha specifici indicazioni e limiti di cui occorre tenere conto.

Come e perché combinare farmaci e psicoterapia

Bisogna attentamente valutare in quali condizioni può essere utile segui re un trattamento combinato, quale è il momento giusto per ricorrervi e con quali obiettivi.

Ci sono dei disturbi, come le for me lievi di depressione, di disturbo di panico, di disturbo ossessivo com pulsivo e di ansia sociale, che possono rispondere bene alla psicoterapia e, se la persona lo sceglie, l’intervento psi cologico è consigliato. In questi casi si associa una terapia farmacologica successivamente e solo in chi, dopo un tempo ragionevole, non ha ottenuto un risultato soddisfacente. Obiettivo della combinazione è ridurre la sinto matologia che la psicoterapia da sola non è riuscita a contenere.

Per le forme medie e gravi di de

pressione, disturbo di panico e di di sturbo ossessivo compulsivo è la te rapia farmacologica è la prima scelta. La psicoterapia verrà proposta in un secondo momento in quel 10-30% di casi in cui i farmaci, pur essendo stati correttamente prescritti e assunti, han no dato risultati parziali. Scopo della combinazione è sia la risoluzione dei sintomi residui, sia limitare il rischio di future ricadute.

Anche nel disturbo bipolare e nel le psicosi la terapia farmacologica è la prima e indispensabile scelta per rag giungere il pieno controllo, o il miglio re controllo possibile, della sintomato logia. Solo dopo aver ottenuto questo risultato si affiancherà una psicotera pia per aiutare la persona a migliorare la conoscenza della malattia, a essere più consapevole dell’importanza di as sumere regolarmente le cure, a modi ficare gli stili di vita che aumentano il rischio di ricadute, a recuperare l’auto stima, tornare al proprio ruolo in fami glia, al lavoro e nelle relazioni sociali. Farmaci e psicoterapia si associano simultaneamente quando le due tera pie insieme hanno maggiori probabili tà di successo di ciascuna singolarmen te, come nel caso della contemporanea presenza di più disturbi (per esempio disturbo bipolare e disturbo ossessi vo compulsivo), quando il disturbo psichiatrico è complicato da abuso di alcol o sostanze e quando il quadro clinico è complicato da problematiche psicologiche ed esistenziali.

Le psicoterapie non sono tutte uguali e non hanno tutte le stesse indi cazioni. Esistono infatti numerosi indi rizzi psicoterapeutici profondamente differenti tra loro per principi a cui si ispirano, tecniche utilizzate, obiettivi che si propongono, durata del tratta mento ecc.

Ancora una volta la scelta dovreb

be essere guidata dalle evidenze scien tifiche perché negli ultimi anni alcune forme di psicoterapia, soprattutto quelle definite “brevi” e mirate a spe cifici obiettivi, sono state sottoposte a prove sperimentali rigorose che ne hanno dimostrato la validità.

È il caso della terapia cogniti vo-comportamentale che è efficace nei disturbi d’ansia (disturbo di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, ansia sociale), nella depressione e nei distur bi della condotta alimentare. Oppure della terapia interpersonale, utile nella depressione e nel disturbo bipolare.

Per le patologie più gravi (distur bo bipolare, psicosi) non è tanto im portante il tipo di psicoterapia ma la conoscenza anche degli aspetti clinici di queste condizioni da parte del te rapeuta e la sua capacità di adattare con elasticità l’intervento al singolo paziente. Per chi soffre di psicosi, di sturbo bipolare o di disturbo ossessi vo compulsivo, e per i loro familiari, è molto utile la psicoeducazione, un intervento con un numero prestabi lito e limitato di incontri che aiuta a conoscere a fondo il disturbo e a ca pire come affrontarlo per aumentare le possibilità di efficacia delle cure e ridurre il rischio di ricadute.

In conclusione, la combinazione di farmaci e psicoterapia è un importante passo avanti nel trattamento dei distur bi psichiatrici che consente di raggiun gere risultati più completi sia sul piano del controllo dei sintomi, sia su quello del recupero funzionale. Come tutte le terapie, deve essere utilizzata seguendo i suggerimenti della ricerca scientifica per evitare di sprecare risorse, in termi ni economici e di tempo, e di esporre la persona a un fallimento terapeutico a causa del quale non sarà più disposta a ripetere l’esperienza (“ho già seguito una psicoterapia ma non mi è servita a niente”, “ho preso i farmaci ma sono stato solo peggio”).

Le psicotera pie non sono tutte uguali e non hanno tutte le stesse indicazioni. Esistono infatti numerosi indirizzi psicoterapeutici profondamente differenti tra loro per principi a cui si ispirano, tecniche utilizzate, obiettivi che si propon gono, durata del trattamento ecc.

Con il termine generico «de menza» si identificano oltre cento diversi tipi di malat tie che si manifestano con disturbi di funzioni cerebrali quali il pensiero, l’orientamento, la memoria e il linguaggio.

Un mondo complicato, dunque, anche solo per comprenderlo. Ma partiamo col dire che la demenza è una malattia neurodegenerativa che determina una riduzione graduale e irreversibile delle facoltà cognitive. Il principale fattore di rischio per la demenza è l’età. Al di sotto dei 60 anni, il rischio di sviluppare una forma di demenza è estremamente basso, mentre si stima che tra il 4 e il 6% delle persone con più di sessan tacinque anni sia affetto da demenza. Nelle persone con più di ottant’anni di età, si ammala circa un soggetto su cinque. In Italia, le persone affette da demenza sono circa un milione. Si stima che negli anni a venire, con l’au mento della popolazione anziana, il numero dei malati sia destinato a cre scere. A causa del rapido invecchia mento della popolazione mondiale, la demenza è diventata un problema in tutto il mondo; la malattia comporta un notevole onere per gli individui e le loro famiglie, nonché per il sistema sanitario.

Esistono diverse tipologie di de menza, come detto, tra cui la demen za vascolare, il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più nota e più frequente, giacché in teressa il 50% dei casi. La malattia porta il nome del suo scopritore, lo psichiatra Alois Alzheimer, che nel

Esistono diverse tipologie di demenza. Il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più nota e più frequente, giacché interessa il 50% dei casi. La malattia porta il nome del suo scopritore, lo psichiatra Alois Alzheimer, che nel 1906 descrisse per la prima volta la progressiva dege nerazione delle cellule nervose nel cervello.

1906 descrisse per la prima volta la progressiva degenerazione delle cel lule nervose nel cervello tipica, ap punto, dell’Alzheimer. Le cause di questi cambiamenti patologici sono, ad oggi, ancora sconosciute.

Quando raggiunge uno stadio avanzato la demenza può causare una perdita pressoché totale delle capacità cognitive, caratterizzata da incapacità nel riconoscere i propri cari, difficoltà di deglutizione, perdita della capacità di orientamento, etc. Attualmente, è ritenuta una patologia irreversibile, per cui non esiste alcuna cura efficace riconosciuta, ma solo terapie che con tribuiscono ad alleviare i sintomi.

I sintomi

Inizialmente, le manifestazioni ti piche della malattia comprendono:

- mancanza d’iniziativa e/o ten denza alla passività;

- lievi o impercettibili difficoltà di calcolo, linguaggio, comprensione e ragionamento;

- oscillazioni dell’umore;

- disturbi mnemonici di lieve enti tà (dimenticanza di eventi attuali o di nuove informazioni);

- ridotta capacità di orientamento temporale e spaziale.

Durante lo stadio intermedio si aggiungono:

- maggiore instabilità emotiva;

- difficoltà a sbrigare attività banali; - confusione e disorientamento spazio-temporale;

- problemi visivi (difficoltà nel quantificare le distanze e/o nel rico noscere i colori);

- evidenti difficoltà di linguaggio; - problemi con la memoria a breve e a lungo termine;

- perdita delle abilità cognitive, dalla capacità di apprendimento a quella di giudizio.

L’ultima fase della malattia, la de menza grave, è contraddistinta dalla massiccia compromissione delle fa coltà intellettuali, dalla perdita del linguaggio, dall’incapacità di ricono scere le persone care e dalla riduzione della mobilità. La persona ha assoluto bisogno di assistenza. In alcuni casi, infine, il soggetto può manifestare sintomi quali urla e aggressività, agi tazione, inquietudine, insonnia.

La diagnosi di demenza può es sere difficile a causa del suo esordio insidioso, dei sintomi che assomiglia no a una perdita di memoria “norma le per l’età” e di una varietà di altri

sintomi di presentazione, come ad esempio la difficoltà a trovare alcune parole o a prendere decisioni. Si deve anche considerare la capacità di un individuo di compensare o addirittu ra negare i propri sintomi nelle prime fasi. La famiglia è molto importante, perché può aver notato difficoltà di comunicazione, di memoria e cam biamenti di personalità o di umore, che il paziente nega.

I medici di base svolgono un ruo lo fondamentale nella diagnosi tem pestiva della demenza, le diagnosi differenziali includono il deteriora mento cognitivo dovuto al normale invecchiamento e la depressione. Fondamentale per una diagnosi tem pestiva è la percezione da parte del

medico di base dei segnali di allarme. Se i pazienti, i familiari o il medico di base notano segni di una possibile demenza, è necessario avviare una va lutazione neuropsicologica approfon dita. L’anamnesi raccolta dal paziente e dai familiari e l’esame fisico, inte grati da una valutazione neuropsico logica tramite una batteria di test ad hoc costituiscono la base di un primo accertamento. Se si sospetta una de menza, dovrebbe essere poi integrato un esame di laboratorio, ovvero una risonanza magnetica o una TAC, pri ma che il paziente, se appropriato, avvii terapie farmacologiche (inibitori dell’acetilcolinesterasi) e non farma cologiche (stimolazione cognitiva), che aiutano a ritardare il deteriora mento cognitivo e a migliorare la qua lità della vita del paziente.

Come abbiamo già detto, con l’a vanzare dell’età, aumenta il rischio di sviluppare una forma di demenza. Tut tavia, su alcuni fattori di rischio è pos sibile influire. Un’alimentazione sana e corretta, molto movimento e parteci pazione attiva alla vita sociale aiutano a ridurre il rischio di ammalarsi.

Quali sono i rimedi Praticare sport regolarmente ridu ce il rischio di insorgenza del morbo di Alzheimer o di una diversa forma di demenza. L’attività fisica, infatti, ha effetti positivi sulla pressione ar teriosa e sul peso. Fare movimento, inoltre, riduce il rischio di diabete, e le persone affette da diabete sono più propense a sviluppare un qual che tipo di demenza. È importante, dunque, ritagliare tempo per fare re golarmente attività fisica, da soli, in compagnia di amici o con la famiglia. Un’alimentazione sana ed equili

Quando raggiunge uno stadio avan zato la demenza può causare una perdita presso ché totale delle capacità cognitive, caratterizzata da incapacità nel ri conoscere i propri cari, difficoltà di deglutizione, per dita della capacità di orientamento, etc.

I medici di base svolgono un ruolo fondamentale nella diagno si tempestiva della demenza, le diagnosi differen ziali includono il deterioramento cognitivo dovuto al normale invec chiamento e la depressione.

brata è importante tanto quanto una regolare attività fisica. Certi alimenti hanno effetti positivi sull’organismo: frutta, verdura, acidi grassi insaturi derivati da oli vegetali (olio di colza o olio di oliva), pesce, carboidrati da farinacei, pane integrale e riso, ad esempio. Meno sani, invece, sono i piatti pronti, la carne rossa, gli acidi grassi saturi (derivati da carne, salu mi o prodotti lattiero-caseari molto grassi quali formaggio, panna e bur ro) e quantità eccessive di sale e zuc chero. Facendo attenzione alla vostra alimentazione contribuite a ridurre il rischio di sviluppare una forma di demenza. È ormai noto come eserci zio fisico e alimentazione controllata possano aumentare l’espressione di fattori neurotrofici (es. BDNF) agen do così su neuroplasticità e neuroge nesi. La corsa, per esempio, può sti molare la proliferazione delle cellule staminali nel giro dentato dell’ippo campo e migliorare la comunicazione tra queste nuove cellule e la regione cerebrale critica per l’apprendimento spaziale e la memoria.

Il cervello ha abilità eccezionali. Va, però, tenuto in esercizio: un al lenamento mirato aiuta a mantenere il cervello in forma. Imparare una nuova lingua straniera, giocare a car te, suonare uno strumento musicale o imparare una poesia a memoria sono tutti esercizi ideali per la mente e con tribuiscono a prevenire la demenza.

Anche i contatti sociali possono dare un valido contributo alla ridu zione del rischio di demenza. Trova tevi con amici e famigliari, parlate e ascoltate, mantenete una vita sociale attiva e dedicate tempo alle persone a

voi care. Con la giusta combinazione di attività fisica, allenamento mentale e rapporti sociali resterete giovani nel corpo, nello spirito e nella mente.

Campanelli d’allarme È opportuno sapere che quando si supera la mezza età, tra i 60 e i 65 anni, il cervello umano va incontro a un naturale processo di involuzione: diventa più piccolo di volume, per de alcuni neuroni e non è più effica ce come un tempo nel trasmettere i segnali nervosi. Tutto ciò, però, non significa soffrire di demenza, anche se alcuni disturbi potrebbero farlo pensare. Quando, però, dimenticare cessa di essere un fatto normale e si converte in un sintomo di demenza? Perché si possa sospettare l’insorgere della malattia, devono essere presenti più segnali d’allarme e tutti devono denotare un cambiamento rispetto al passato.

I sintomi della demenza senile su biscono un peggioramento graduale, che è strettamente dipendente dalla progressiva morte delle cellule nervo se cerebrali.

In genere, l’evoluzione sintomato logica della demenza senile è un per corso a tre stadi: iniziale, intermedio e avanzato. I sintomi più caratteristici della demenza senile allo stadio ini ziale sono: vuoti di memoria che pesano sulla vita quotidiana. Le persone af fette da un’incipiente demenza hanno problemi di memoria a breve termine. Possono, ad esempio, dimenticare un accordo preso il giorno prima, o non ricordare dove hanno messo questo o quello. Può succedere che cerchino di mascherare la propria smemora tezza. i sentono spaventate da questi

cambiamenti di cui non capiscono la ragione e in parte si vergognano della propria smemoratezza; disorientamento spaziale e temporale. Le persone affette da de menza hanno problemi via via cre scenti a orientarsi. Ecco allora che non sanno più arrivare in un dato luo go sebbene conoscano bene la zona. In genere, manifestano difficoltà a guidare l’auto o a orientarsi in posti nuovi. Anche la dimensione tempora le è fonte di confusione; difficoltà a compiere azioni quotidiane e attività note. Spesso, le persone affette da demenza hanno difficoltà a utilizzare oggetti che ma neggiavano quotidianamente, quali il telecomando della televisione, la lavatrice, il computer o il distributo re automatico di biglietti. Oppure, smettono di eseguire i pagamenti con regolarità e puntualità perché im provvisamente trovano la procedura troppo difficile. Occorre più tempo per svolgere compiti familiari e gli er rori si verificano con più frequenza; difficoltà ad organizzarsi o a risolvere i problemi. Le persone che soffrono di Alzheimer o di un’altra forma di demenza fanno via via più fatica a organizzare e programmare le attività quotidiane. I passi per prepa rare un pasto (fare la spesa, cucinare, servire in tavola) o organizzare una gita (consultare gli orari dei mezzi, comprare i biglietti, ecc.) creano d’un tratto difficoltà enormi; problemi di linguaggio. Tra i sintomi della fase iniziale del morbo di Alzheimer o di una forma diversa di demenza vi sono anche le difficoltà di linguaggio: la persona è incapace di esprimersi con chiarezza e in modo fluido. Dimentica parole comuni o

non riesce a terminare le frasi. Nel corso della malattia diventa sempre più taciturna e tende a evitare la con versazione; cambiamenti della persona lità e comportamenti inadeguati. È normale che con l’età e nel corso di tutta l’esistenza, anche il nostro modo di comportarci cambi e si evolva. La demenza, tuttavia, provoca cambia menti particolarmente profondi ed evidenti. Ad esempio, rende la per sona irrequieta o apatica. Alla base di trasformazioni del genere può esserci la consapevolezza di stare perdendo il controllo sulla propria vita. Le perso ne affette da demenza tendono a mo strare, inoltre, comportamenti insoliti o inadeguati. È il caso, ad esempio, del nonno che, anziché la solita tavo letta di cioccolato, mette nelle mani del nipotino una banconota da cento; svogliatezza e riduzione dei rapporti sociali (umore a volte basso e principio di depressione). Il lavoro in giardino, che prima dava tanta gioia, viene abbandonato, la partita serale a carte viene disdetta e la passeggiata con il cane si fa sempre più rara. Di fronte alle crescenti sfide che la vita quotidiana comporta, le persone af fette da demenza perdono la motiva zione e la voglia di dedicarsi ai propri hobby. Trascurano i rapporti sociali e per vergogna si chiudono sempre più in sé stesse; problemi di logica e di calcolo; difficoltà nel comprendere nuovi concetti.

Riconoscere da subito i sintomi iniziali e rivolgersi tempestivamente a uno specialista è fondamentale per poter diagnosticare in tempi brevi la patologia e stopparne o rallentarne il decorso.

Riconoscere da subito i sintomi iniziali e rivolgersi tempestivamente a uno specialista è fondamentale per poter diagnostica re in tempi brevi la patologia e stop parne o rallentar ne il decorso.

Caratterizzazione genetica molecolare e farmaci mirati alla base della cura persona lizzata. I risultati dello stu dio dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede pubblicati su Therapeu tic Advances in Medical Oncology.

Una terapia sperimentale accre sce l’aspettativa di vita dei bambini affetti da un tumore cerebrale molto aggressivo e inoperabile: il glioma diffuso della linea mediana. La so pravvivenza media di questi piccoli pazienti passa da meno di 12 mesi dalla diagnosi a circa 24. Il risultato arriva da uno studio clinico dell’O spedale Pediatrico Bambino Gesù, tra i primi Centri a livello internazio nale ad aver sperimentato una cura basata sulla caratterizzazione geneti ca molecolare del tumore di ciascun paziente coinvolto nella ricerca e sull’uso di farmaci ‘target’, cioè mi rati. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Therapeutic Advances in Medical Oncology.

I gliomi diffusi della linea me diana sono tumori tipici dell’età pediatrica caratterizzati, per oltre il 90%, da mutazioni della proteina H3K27M. A questa si associano al tre anomalie genetiche che possono variare da caso a caso. Si sviluppano nelle strutture mediane del cervel lo, tra le quali il ponte, la parte del tronco encefalico che regola funzioni vitali come il respiro e l’attività car diaca. Questi tumori sono molto ag gressivi, tendono a diffondersi rapi damente e a infiltrarsi in profondità. A causa della loro sede, non possono essere asportati chirurgicamente.

In Italia vengono diagnosticati

Lo studio per il trattamento sperimentale dei “gliomi del ponte” è stato condotto dal team multidisciplinare di Neuro-Oncologia (clinici, chirurghi, patologi, biologi) del Bambino Gesù. La ricerca è durata 4 anni e ha coin volto 25 pazienti di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

circa 20-25 casi pediatrici all’anno di gliomi localizzati nel ponte, con un picco d’incidenza tra i 5 e i 10 anni di età. La sopravvivenza media è molto bassa (9 -12 mesi) e meno del 2% dei bambini sopravvive a 5 anni dal la diagnosi, nonostante i trattamenti radio e chemioterapici che costitu iscono la terapia standard. Contro questo genere di tumori, purtroppo, non è stata ancora individuata una cura efficace.

La terapia sperimentale personalizzata Lo studio per il trattamento spe rimentale dei “gliomi del ponte” è stato condotto dal team multidisci plinare di Neuro-Oncologia (clini ci, chirurghi, patologi, biologi) del Bambino Gesù. La ricerca è durata 4 anni e ha coinvolto 25 pazienti di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

La terapia sperimentale si è ba sata sullo studio delle caratteristiche genetiche del tumore di ogni singolo paziente incluso nella ricerca: por zioni di tessuto tumorale ottenute tramite biopsia sono state analizza te alla ricerca di anomalie genetiche che potessero essere il bersaglio di farmaci già disponibili. Questa fase di indagine genetica sui tumori è stata possibile grazie a tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi molecolare avanzata, disponibili nei Laboratori di Dia gnostica dell’Ospedale.

In base ai risultati di laboratorio, oltre alla terapia standard, a 9 bam bini su 25 è stato possibile sommini strare in un secondo momento anche farmaci ‘target’, cioè diretti contro le specifiche mutazioni individuate nel loro tumore. Nei pazienti trattati con la terapia personalizzata non sono

stati rilevati effetti collaterali gravi e la sopravvivenza media è passata da meno di 12 mesi dalla diagnosi a cir ca 24 mesi.

«La combinazione di terapia standard e farmaci mirati ha porta to a risultati mai ottenuti prima nel trattamento di questa terribile forma di cancro» spiega la dott.ssa Ange la Mastronuzzi, coordinatrice dello studio e responsabile di Neuro-On cologia, struttura del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellu lare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico diretto dal prof. Fran co Locatelli. «Per i gliomi H3K27M alterati oggi non esiste una cura - prosegue Mastronuzzi - ma questi tumori possono esprimere altre ano malie genetiche contro cui abbiamo delle armi. Consentire ai bambini malati di vivere più a lungo signifi ca dare loro una chance in più per beneficiare di nuovi trattamenti via via disponibili o di trial clinici nei quali aggiungere già in prima linea le medicine target. Tutto questo è stato possibile grazie alla stretta collabo razione del team multidisciplinare di Neuro-Oncologia e in particolare del dott. Andrea Carai, neurochirur go e della dott.ssa Sabrina Rossi ana tomo-patologa, che hanno permesso di ottimizzare il percorso di questi pazienti».

e prospettive dello studio

Lo studio del team di medici e ri cercatori del Bambino Gesù, sebbe ne condotto su un piccolo gruppo di bambini, ha dimostrato che le cellule tumorali di gran parte dei gliomi dif fusi della linea mediana esprimono diverse alterazioni genetiche. Contro alcune di queste mutazioni sono già

disponibili farmaci mirati. I risulta ti della ricerca evidenziano quindi l’importanza di procedere con biop sia e caratterizzazione molecolare del tumore per disegnare un piano terapeutico che dia maggiori chance di sopravvivenza ai pazienti rispetto alla somministrazione della sola tera pia standard.

Lo studio è stato sostenuto dall’Associazione “Il coraggio dei Bambini” e, per la sua rilevanza scientifica, nel mese di ottobre 2022

è stato premiato come migliore pre sentazione orale al Congresso Nazio nale AIEOP - Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica.

La ricerca scientifica verso una cura efficace intanto prosegue su più fronti: all’Ospedale Pediatrico della Santa Sede è in fase di autorizzazione da parte degli enti regolatori un nuo vo trattamento dei tumori cerebrali con cellule CAR-T geneticamente modificate coordinato dal professor Franco Locatelli.

Lo studio del team di medici e ricercatori del Bambino Gesù ha dimostrato che le cellule tumorali di gran parte dei gliomi diffusi della linea mediana esprimono diverse alterazioni gene tiche.

Lo sappiamo bene ed esiste dalla notte dei tempi: la rela zione genitore-bambino è una com-ponente fondamentale per lo sviluppo di quest’ultimo in quan to costituisce il suo mondo affet-tivo e sociale, determina la struttura delle sue difese e porta alla formazione di rappresenta-zioni riguardanti le aspet tative rivolte alle relazioni con gli altri. La famiglia si presenta come nucleo all’interno della quale si intrecciano fattori di rischio e fattori protettivi che influenzano lo sviluppo dell’infante e risulta quindi di primaria importanza analizzare le molteplici situazioni che si pongono come l’origine di numerosi disturbi, tra cui la depressione.

In tale analisi è importante consi derare diverse dinamiche che determi nano la molteplicità di situazioni che il bambino si trova a vivere, dinamiche che sono presenti ancor prima che il

bambino arrivi nel nucleo familiare, come il vissuto della genitorialità.

La genitorialità non coincide con la nascita di un figlio, ma anzi è il risul tato di un lungo pro-cesso di elabora zione e riorganizzazione delle proprie esperienze di vita e dei propri vissuti.

Diventare genitori comporta an che un processo definito il “lavoro del lutto” che implica la ri-nuncia al ruolo di bambino che si ricopriva con i propri genitori e il doversi identifica re con questi ultimi per poter svolgere la funzione genitoriale. Al bambino, il genitore delega una par-te dei suoi desideri e bisogni infantili attraverso meccanismi di identificazione proiet tiva, non necessariamente patologici, ma che, anzi, solitamente permettono lo stabilirsi dell’empatia e favoriscono lo sviluppo psichico del bambino.

Il “lutto dello sviluppo” implicato nella genitorialità reca in sé la possi

bilità, quindi, di generare depressivi tà, determinando lo sviluppo di una conflittualità genitoriale che dipende dall’elaborazione dei lutti della pro pria infanzia, cioè quelli riguardanti un oggetto realmente perduto e quelli che implicano invece un oggetto fan tasmatico.

I vissuti legati alla genitorialità sono molto complessi e possono por tare all’insorgere di diverse problema tiche, infatti, Palacio Espasa descrive quattro tipi di dinamiche genitoriali, tra cui si evidenziano in particolare due tipologie patologiche: la genito rialità masochistica e la genito-rialità narcisistico-dissociata.

La genitorialità masochistica è ca ratterizzata da lutti basati sul senso di colpa e prevede due tipologie di casi: nel primo caso i neogenitori hanno

avuto a loro volta dei genitori con forti tendenze depressive e sono stati vis suti come figli “difficili”; nel secondo caso i genitori hanno vissuto i propri genitori come indegni, abbandonici e tendono ad essere molto protettivi nei confronti del proprio figlio. Allo stes so tempo si identificano con il genitore indegno, a cui han-no rivolto le pro prie accuse in passato, sottometten dosi al bambino, all’aggressività che proiettano su di lui, mossi dal bisogno di espiazione masochistica. Tali geni tori possono favo-rire l’insorgere, nel proprio figlio, di alcuni fenomeni pa tologici come disturbi dell’autostima, causati dall’atteggiamento sottomesso che assumono nei confronti dei geni tori, determinando una trasmissione intergenerazionale della depressivi tà. Inizialmente il bambino presenta vis-suti di grandiosità veicolati dalle identificazioni proiettive del genitore,

I vissuti legati alla genitorialità sono molto complessi e possono portare all’insorgere di diverse proble matiche, infatti, Palacio Espasa descrive quattro tipi di dinamiche genitoriali, tra cui si evidenziano in particolare due tipologie patologi che: la genitoria lità masochistica e la genito-rialità narcisistico-disso ciata.

L’attaccamento è un sistema motivazionale innato e biolo-gica mente adattivo, caratterizzato da tre elementi fondamentali: la ricerca di vicinanza al ca-regiver, l’effetto “base sicura” (il legame che permette al bambino di sentirsi capace di esplo-ra re l’ambiente e di trovare conforto nei momenti di ansia) e la protesta per la separazione.

portando a comporta-menti molto difficili e tirannici, ma tale grandiosità lascia poi spazio alle immagini svalo rizzanti che si rafforzano negli scambi con i genitori “vittime”.

Le identificazioni proiettive su cui si basano i conflitti della genitorialità narcisistica-dissociata sono unidirezio nali e deformanti rispetto all’immagi ne del bambino e sono caratterizzate dalla proiezione di immagini negative di se stessi, che assumono per il bam bino il carattere di per-secutorietà. La conflittualità genitoriale viene negata e coperta da immagini parentali posi tive, non conflittuali, assumendo così un narcisismo di base di tipo distrut tivo e generando nel bambino disturbi dell’attaccamento. Tali genitori, con le loro identificazioni proiettive pato logi-che, deformano l’immagine del figlio e lo sommergono di immagini negative del loro passato. L’interazio ne tra madre e figlio, in particolare, diventa molto problematica a causa dell’atteggiamento materno rifiutante e distanziante, generando vissuti di frustrazione e peri-colo nel bambino, che tenderà a difendersi da ciò tramite meccanismi tipici dell’Io narcisistico primario. Il bambino si identificherà con l’immagine di rifiuto, trasmessa dalla madre, e tale immagine diventa il nucleo fondante della sua struttura psichica, generando profonde diffi col-tà nell’attaccamento tra madre e bambino. Inevitabilmente gli scambi fisici tra madre e bam-bino, fonda mentali per lo sviluppo emotivo, non riescono ad essere piacevoli e a dare il via a tutte le funzioni fondamentali per un corretto funzionamento psichico, determinando l’insorgenza dei distur bi dell’umore (Palacio Espasa, 2004).

Il punto vero della questione è che l’attaccamento è un sistema mo tivazionale innato e biolo-gicamente adattivo, caratterizzato da tre elementi fondamentali: la ricerca di vicinanza al ca-regiver, l’effetto “base sicura” (il legame che permette al bambino di sentirsi capace di esplo-rare l’ambien te e di trovare conforto nei momenti di ansia) e la protesta per la separazione.

Il sistema di attaccamento, da un punto di vista evoluzionistico, per mettendo di mantenere e sollecitare la prossimità alla figura di riferimento, aumenta le probabilità di sopravviven za del bambino, data la sua scarsa au tonomia e le sue capacità limitate.

Il sistema di attaccamento del bam bino, tuttavia, si intreccia con quello del genitore, predi-sponendo quest’ul timo a determinate risposte e dinami che nell’accudimento; la qualità di tali risposte determinerà la formazione nel bambino di quelli che Bowlby chiama “Modelli Operati-vi Interni”. Questi ultimi sono delle mappe rappresenta zionali che si costruiscono attraverso le interazioni tra bambino e caregivers; in base alle risposte di questi ultimi, si creeranno nel bambino una serie di aspettative, immagini di sé e assunti che guideranno le relazioni. Il bambi no, in questo modo, diviene capace di usare questo sistema rappresentaziona le per predire il proprio e altrui com portamento e quindi gli stili di intera zione e regolazione degli af-fetti che si consolidano nel corso dello sviluppo; saranno dei prototipi per i successivi processi di mediazione che consenti ranno di instaurare relazioni sociali e di mantenere un senso di si-curezza nelle situazioni stressanti.

La tecnologia usata in 5 centri riabilitativi (e uno è in Italia)

Un vero e proprio «cervello» per tor nare a camminare e che rende le persone protagoniste della propria riabilitazione, gestendo la comunica zione tra sistema nervoso centrale e periferico. La tecnologia è stata messa a punto da una start up innovativa al Point di Dalmine - utilizzata in cinque importanti centri riabilitativi lombardi, tra cui la Domus Salutis di Brescia - ed è stato presentato al World Forum for Medicine 2022 che si è tenuto dal 14 novembre a Düsseldorf.

Il dottor Viktor Terekhov (inventore del la tecnologia) e l’ingegner Guido Gabbrielli hanno sviluppato il progetto della macchina in collaborazione con i clinici. Gabbrielli spiega al Giornale di Brescia: «Volevamo creare una tecnologia che migliorasse la qualità della vita di persone che, per diverse ragioni, hanno subìto una paresi. Abbiamo per questo svilup pato un metodo in grado di dialogare con il Si stema nervoso centrale attraverso l’erogazione di stimoli funzionali neuromuscolari mescolati al movimento attivo. In questo contesto - con tinua Gabbrielli - il paziente recita un ruolo at tivo, fondamentale nel percorso riabilitativo».