IA Pourquoi l’intelligence artificielle accélère les découvertes La vision de D. Hassabis cofondateur de DeepMind

IA Pourquoi l’intelligence artificielle accélère les découvertes La vision de D. Hassabis cofondateur de DeepMind

Paranthropus, tailleur de pierre avant les humains ?

cofondateur de DeepMind

COMMENT LA BIOA C OUSTIQUE RÉVÈLE LA SOPHISTI C ATION DES C OMMUNI C ATIONS ANIMALES

M ERCREDI 31 MAI 19 H

Auditorium Fondation

François S ommer

60 rue des Archives Paris 3 e

Conférence gratuite sur réservation Programme et inscriptions sur : www.fondationfrancoissommer.org

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

Stagiaire : Pierre Giraudeau

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Direction du personnel : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro :

Pascale Besse, Elsa Couderc, Emmanuel Fort, Sophie Godin-Beekmann, Cédric Lorcé, Andrea Pazmino, Franck Perez, Hervé Watier

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

www.boutique.groupepourlascience.fr

Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale :

Service abonnement

Groupe Pour la Science

235 avenue Le-Jour-se-Lève

92 100 Boulogne-Billancourt

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros

Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie

Tél. 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82079

Dépôt légal : 5636 – Mai 2023

N° d’édition : M0770547-01

www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris

Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmut

President : Kimberly Lau

2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL ».

© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche

Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

Ils ne nous ont pas légué notre capacité à inventer – ils ne font pas partie de nos ancêtres directs. Mais ils nous transmettent, par-delà les âges, une leçon précieuse de modestie. Car cela semble clair désormais, la lignée dont descend sapiens n’est pas la seule à pouvoir revendiquer d’être « celle qui fait ».

La très longue histoire qui conduit à l’humain, et que jalonne la confection d’outils, doit désormais compter avec ces lointains cousins disparus : les paranthropes. Les paléoanthropologues ne savent dire qui a inspiré qui. Au moins sait-on que « Paranthropus faber » comme « Homo faber » arpentèrent les mêmes savanes…

Ce que nous cède le passé n’est pas toujours un bienfait. À l’échelle bien plus modeste des générations qui nous précèdent d’un ou deux rangs, nous héritons les modifications « épigénétiques » de l’ADN liées aux traumatismes vécus par nos parents et grands-parents. Les enfants adultes des survivants de la Shoah sont plus susceptibles de souffrir de troubles de l’humeur et d’anxiété, a montré la professeuse de psychiatrie et neurosciences Rachel Yehuda.

Rapprochons-nous encore du temps présent… et de nos assiettes. L’incontournable baguette française a rejoint il y a quelques mois la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Preuve du caractère admirable de savoir-faire ancestraux ? Pas si simple : cet héritage culinaire a suscité de vives controverses sur ce qui fait qu’un pain est bon ou non, comme l’explique l’historien des sciences et des techniques Maxime Guesnon.

Considérons enfin « l’héritage en cours » que constitue l’imposante production de déchets plastiques de notre civilisation industrielle : le défi est immense qui consiste à en réduire le fardeau pour les générations futures.

Imprimé en France

Maury Imprimeur SA Malesherbes

N° d’imprimeur : 269 524

Les héritages marquent le présent de leur empreinte et conditionnent l’avenir, pour le pire et le meilleur. À nous d’en faire bon usage. Cela commence par en comprendre l’origine. Comme le souligne le paléoanthropologue Bernard A. Wood, spécialiste des paranthropes, « pour bien comprendre l’évolution de notre lignée, résoudre l’énigme de Paranthropus boisei compte autant que déterminer l’origine d’Homo ».

Qu’il s’agisse de se libérer de legs problématiques ou, au contraire, de prendre appui sur nos héritages constructeurs, la science est un outil d’interprétation irremplaçable, que nous serions bien inspirés de transmettre aux générations suivantes. n

N° 547 / Mai 2023 OMMAIRE

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• L’anatomie du proton, plus complexe que prévu

• Pourquoi la sclérose en plaques progresse plus vite chez les hommes

• Un soliton jongleur

• Un pavage non périodique avec une tuile unique

• L’impact des feux de forêt sur la couche d’ozone

• Moins d’affinité pour les anticorps

P. 16

LES LIVRES DU MOIS

P. 18

DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

La baleine, la haute mer et l’ADN

Catherine Aubertin

P. 20

LES SCIENCES À LA LOUPE Postdoctorants en grève !

Yves Gingras

CHIMIE

QUEL AVENIR

POUR LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE ?

Sarah DeWeerdt

Automates de tri, gammes simplifiées, traitements fondés sur des microorganismes… Chercheurs et entreprises explorent différentes voies d’amélioration du recyclage des matières plastiques, encore très insuffisant

ASTROPHYSIQUE

ALCHIMIE COSMIQUE

Sanjana Curtis

De nouvelles observations mettent en évidence la façon dont les cataclysmes cosmiques donnent naissance aux éléments lourds du tableau périodique comme l’or, le strontium ou le platine

NEUROBIOLOGIE

LE TRAUMA À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS

BIO-INFORMATIQUE

LETTRE D’INFORMATION

NE MANQUEZ PAS

LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE

GRÂCE À LA NEWSLETTER

• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles

• Nos autres magazines en kiosque

Inscrivez-vous

www.pourlascience.fr

En couverture : © Photo Sylvain Entressangle, Reconstitution Élisabeth Daynès / LookatSciences Médaillon : © The Royal Society, Duncan.Hull, Wikimedia commons (CC BY-SA 4.0)

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

Rachel Yehuda

Chez les personnes traversant des épreuves psychologiques intenses, l’ADN subit parfois des modifications dites

« épigénétiques », qui se transmettent à leurs enfants, les rendant plus vulnérables à divers troubles psychiques.

« L’IA VA ACCÉLÉRER LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES »

Entretien avec Demis Hassabis

Le succès d’AlphaFold n’est qu’un début pour les intelligences artificielles dans le champ scientifique, explique Demis Hassabis, directeur général de DeepMind, à l’origine du programme d’IA qui révolutionne la biologie structurale.

SCIENCE ET FICTION

JUSQU’OÙ VA

LA PENSÉE ALIEN ?

Laurent Vercueil

Les Martiens décrits par H G Wells dans La Guerre des mondes manifestaient une intelligence « vaste, calme et impitoyable », pas si éloignée de la nôtre D’autres œuvres poussent bien plus loin l’exploration de l’altérité cognitive.

HISTOIRE DES SCIENCES

LES ZONES GRISES DU PAIN BLANC

Maxime Guesnon

La baguette de pain, héritage d’un passé lointain dont les savoir-faire artisanaux se transmettent depuis des générations ?

Pas si sûr…

P.

LOGIQUE & CALCUL

LES DURES LOIS DES COLLECTIONS

Jean-Paul Delahaye

Compléter sa collection de vignettes est loin d’être simple Les mathématiques apportent des explications inattendues !

P.

ART & SCIENCE

Des archives de calcaire

Loïc Mangin

François Savatier

Il y a quelque 2,8 millions d’années, des paranthropes sont vraisemblablement venus exploiter des carcasses d’animaux semi-aquatiques sur une rive du lac Victoria Les fragments de pierre retrouvés suggèrent qu’ils taillaient fort habilement des outils…

PARANTHROPUS BOISEI, SI PROCHE ET SI DIFFÉRENT

Bernard A Wood et Alexis Williams

Pendant 1 million d’années, nos ancêtres africains ont côtoyé un être à la forme s’approchant de celle de l’humain, mais si particulière que les paléoanthropologues peinent encore à l’appréhender.

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE

Tout feu, tout flamme dans l’« ISS »

Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

L’énigme des œufs géants de Madagascar

Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE

L’atout phénol des oléogels d’olive

Hervé This

P. 98

À PICORER

Vue d’artiste de l’intérieur d’un proton. Les trois quarks de valence sont représentés en plus gros (deux u et un d) tandis que ceux de la mer de quarks virtuels sont plus petits. Les gluons sont représentés par les boucles.

Comment se répartit la masse à l’intérieur du proton ? En sondant cette particule, des scientifiques ont mis en évidence une structure à trois couches.

Dans ses premiers instants après le Big Bang, l’Univers était une soupe chaude de particules élémentaires. En se refroidissant, les quarks se sont combinés pour former les protons et les neutrons, qui se sont à leur tour associés pour donner les premiers noyaux atomiques. Si la plupart de la masse visible de l’Univers est contenue aujourd’hui dans les protons et les neutrons des atomes, une énigme demeure. La masse des trois quarks du proton ne représente qu’environ 1 % de la masse de ce dernier. Au cours des décennies passées, l’image de l’intérieur du proton s’est affinée : les trois quarks baignent dans une mer agitée, remplie de gluons et de paires quark-antiquark qui surgissent du

vide et disparaissent aussitôt. L’essentiel de la masse du proton provient ainsi, en vertu de la célèbre formule E = mc2, de l’énergie cinétique des particules et de

laboratoire américain d’Argonne, et ses collègues ont levé le voile sur cette question Ils en ont déduit une première idée du rayon moyen de la distribution de la masse du proton, ou « rayon de masse »

Jusqu’à présent, les physiciens utilisaient une autre grandeur pour définir la taille du proton : le rayon moyen de la distribution de la charge électrique du proton, ou « rayon de charge ». En effet, les quarks ont une charge électrique et, en s’agitant dans le proton, ils forment une sphère, chargée et aux bords flous, pour laquelle on détermine un rayon moyen. Par exemple, en bombardant des protons avec des électrons, les spécialistes ont mesuré un rayon de charge de l’ordre de 0,88 femtomètre (10 – 15 mètre).

celle associée à l’interaction forte, qui assure la cohésion du proton et dont les gluons sont les messagers.

Mais comment la masse se répartitelle au sein du proton ? Burcu Duran, du

Qu’en est-il du rayon de masse ? Les électrons ne sont pas une bonne sonde pour étudier cette caractéristique du proton, car ils ne sont pas sensibles à l’interaction forte et donc aux gluons En revanche , les quarks , porteurs d’une charge de « couleur » (l’équivalent de la charge électrique pour l’interaction

Les quarks, sensibles aux gluons, sont une bonne sonde pour étudier le rayon de masse du proton

forte), sont sensibles aux gluons L’idée est alors d’utiliser le méson J/Psi comme sonde Cette particule est composée d’un quark et d’un antiquark c (il existe six saveurs de quarks, le proton est constitué des deux saveurs les plus légères avec deux u et un d, les quatre quarks plus lourds sont le c, le s, le t et le b). Les physiciens sont d’abord partis d’un faisceau d’électrons qui, en percutant une cible de cuivre, produit des photons En s’approchant d’un proton dans de l’hydrogène liquide, le photon se convertit en un J/Psi, dont les quarks interagissent avec les gluons du proton Le méson a une durée de vie très courte et se désintègre au final en une paire électron-positron.

Les physiciens n’ont accès qu’à ces deux dernières particules. À partir des mesures sur les électrons et les positrons menées au Jefferson Lab pendant un mois en 2019, ils ont déterminé deux grandeurs nécessaires pour calculer le rayon de masse du proton Pour estimer ce rayon, les chercheurs ont utilisé plusieurs modèles théoriques différents liés à la chromodynamique quantique ou QCD (la théorie quantique des champs qui décrit l’interaction forte). Puis, ils ont comparé leurs résultats à une technique numérique, la QCD sur réseau. Ils ont constaté qu’un des modèles et la QCD sur réseau donnaient des résultats très similaires, avec un rayon de masse de l’ordre de 0,75 femtomètre.

Le rayon de masse associé aux gluons est plus petit que le rayon de charge Ce résultat est surprenant et signifie que l’essentiel de la masse venant du contenu en gluons est concentré dans une sphère au centre, mais que les quarks circulent au-delà et forment la sphère de charge Plus étonnant, l’étude des gluons permet de définir également un autre rayon, le « rayon scalaire », qui serait de l’ordre de 1 femtomètre. Les gluons étendraient ainsi leur rôle dans le confinement des quarks un peu plus loin que le rayon de charge

Constituant essentiel de la matière, le proton se dévoile sous la forme d’une structure complexe à trois couches. Cette représentation reste à confirmer et à affiner. De futures expériences, plus précises, avec le J/Psi, sont à l’étude, ou avec un autre méson, plus lourd, le Y, constitué d’une paire quark-antiquark b n

Sean BaillyLa sclérose en plaques touche près de 3 millions de personnes dans le monde, dont 115 000 en France. Grâce à l’étude du rôle des hormones sexuelles dans la maladie, on comprend mieux pourquoi elle évolue di éremment selon le sexe. Explications d’Élisabeth Trai ort, qui a dirigé ces travaux à l’université Paris-Saclay.

Propos recueillis par Marie-Neige Cordonnier

Ces di érences aident-elles à comprendre pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes ?

Pourquoi vous être intéressée au rôle des hormones sexuelles dans la maladie ?

La sclérose en plaques (SEP) n’a ecte pas les hommes et les femmes de la même façon. D’une part, elle touche trois fois plus de femmes que d’hommes. D’autre part, chez ces derniers, la maladie se déclare souvent plus tardivement et s’aggrave plus vite. Ces di érences nous ont incités à explorer comment les hormones sexuelles influent sur la maladie.

Qu’avez-vous observé ?

Chez des souris atteintes d’un modèle de la maladie, nous avons montré que, malgré leur faible production, les hormones mâles – les androgènes –protègent les femelles contre la maladie, et ce par un mécanisme di érent de celui décrit chez les mâles. La SEP est une maladie auto-immune. Des cellules immunitaires attaquent le système nerveux central en détruisant la gaine de myéline qui entoure les prolongements neuronaux – les axones. Chez les mâles, les androgènes interviennent dans le thymus en y empêchant la production de cellules immunitaires dirigées contre les propres cellules de l’organisme. Ces hormones ont en quelque sorte un e et neuroprotecteur et anti-inflammatoire à distance. Elles induisent aussi la régénération de la myéline au niveau des lésions, mais leur récepteur (la protéine qui transmet leur signal aux cellules) reste très rare dans les tissus atteints. En revanche, nous avons découvert que chez les femelles – et les femmes malades –, ce récepteur est fortement exprimé dans les cellules immunitaires présentes dans le tissu nerveux lésé. Comme chez les souris mâles, l’administration d’androgènes a eu un e et remyélinisant chez les femelles. Mais elle a aussi eu un puissant e et anti-inflammatoire local au niveau des lésions, absent chez les mâles.

Elles permettent plutôt d’émettre des hypothèses concernant la progression plus rapide de la maladie chez les hommes que chez les femmes. La SEP commence sous une forme récurrente-rémittente, où les lésions causées par des poussées inflammatoires sont réversibles. Mais, avec le temps, elle progresse vers une forme secondaire avec une aggravation des symptômes sans aucune rémission. Selon une hypothèse actuelle, cette progression serait liée à un environnement inflammatoire hostile à la régénération de la myéline. Or chez les souris femelles traitées par des androgènes, cet environnement semble nettement plus favorable à la réparation que celui des mâles recevant le même traitement. Ce maintien d’un environnement hostile chez les mâles, même en présence d’androgènes, pourrait contribuer à accélérer l’évolution de la maladie vers la forme secondaire en empêchant la remyélinisation.

Vos travaux ouvrent-ils de nouvelles pistes thérapeutiques ?

Les di érences observées montrent qu’il pourrait être bénéfique d’adapter les traitements selon le sexe de la personne malade. Les thérapies actuelles visent à ralentir la progression de la maladie en limitant la fréquence et la sévérité des poussées inflammatoires. Maintenir aussi un taux d’androgènes approprié chez les femmes atteintes de SEP aiderait à ralentir encore la maladie. Mais avant de songer à un essai clinique, il s’agit de travailler sur la formulation médicamenteuse qui évitera les e ets périphériques indésirables tout en normalisant la concentration d’androgènes dans le système nerveux central. n

A. Zahaf et al., Nat. Commun., 2023. Source des chiffres : www.arsep.org

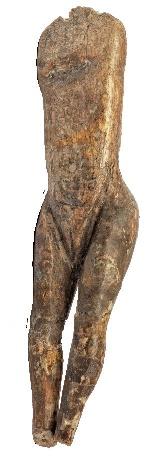

Le séquençage partiel de 356 génomes de chasseurs-cueilleurs sapiens européens confirme certains chapitres du Paléolithique supérieur et en révèle de nouveaux, jusque-là inconnus.

L’atlas génétique de l’Europe paléolithique se précise. L’équipe de Johannes Krause, de l’institut MaxPlanck pour l’anthropologie évolutive à Leipzig, a rassemblé les séquençages de 1,24 million de sites de l’ADN de 356 chasseurs-cueilleurs sapiens provenant de plusieurs dizaines d’habitats paléolithiques européens occupés au cours des 35 000 dernières années. Après avoir comparé ces profils, les chercheurs ont défini plusieurs bassins génétiques – les groupes de « Věstonice », « Fournol », etc. –, qu’ils ont reliés aux cultures matérielles pratiquées par leurs membres.

Les données des chercheurs ne concernent pas la première culture matérielle paneuropéenne – l’Aurignacien (de 43 000 à 33 000 ans avant le présent) –, mais montrent que celle du Gravettien (33 000-26 000 ans), qui lui succède, était pratiquée non pas par une seule, mais par les deux populations qui se partageaient l’Europe avant le dernier maximum glaciaire (DMG, de 26 000 à 19 000 ans) : le groupe de Věstonice peuplait les territoires des actuelles Italie, République tchèque et Autriche et celui de Fournol était répandu dans le sudouest de l’Europe (France et Espagne).

Au cours du DMG, les populations humaines se sont réfugiées au sud : à l’ouest du Rhône et dans la péninsule ibérique, Fournol a développé la culture matérielle du Solutréen (23 00019 000 ans) ; à l’est, la tradition gravettienne a persisté jusqu’à ce que, vers 17 000 ans, des groupes en provenance du Proche - Orient entrent en Italie, y fondant le groupe nommé Villabruna Progressant vers le sud de la botte italienne, leur culture matérielle – l’Épigravettien (17 000-10 000 ans) – s’est aussi étendue au-delà de l’Italie, puisque les chercheurs en ont trouvé des traces en Espagne : nous apprenons ainsi que l’Épigravettien, que l’on pensait issu du Gravettien oriental, est d’importation

Les chercheurs ont aussi montré qu’après le DMG, les populations réfugiées au sud se sont redéployées vers le nord, en mélangeant les gènes Villabruna et Fournol En France, en Belgique , en Allemagne et en Pologne

Ces Vénus gravettienne (à gauche), magdalénienne (au centre) et épigravettienne (à droite) illustrent certaines des plus importantes cultures matérielles qui se sont succédé chez les chasseurs-cueilleurs sapiens du Paléolithique supérieur en Europe.

actuelles, ces groupes ont donné la population « Goyet Q2 », associée à la culture matérielle magdalénienne, connue pour son art pariétal à couper le souffle Vers 14 000 ans, la fusion complète entre Villabruna et Goyet Q 2 a donné le groupe Oberkassel – homogène de la Pologne au Royaume-Uni !

Plus à l’est, c’est une autre population dont les membres avaient une peau plus claire que ceux d’Oberkassel et des yeux sombres que l’on retrouve – la population Sidelkino Enfin , même si la démographie des paysans nouveaux venus d’Anatolie était plus forte que celle des chasseurs-cueilleurs qu’ils rencontraient alors qu’ils pénétraient en Europe, les chercheurs ont constaté que des individus dotés d’une ascendance principalement Oberkassel ont persisté jusqu’en plein Néolithique il y a environ 5 200 ans Adoptant le mode de vie agricole, ils nous ont transmis certains de leurs gènes de chasseurs-cueilleurs n

François SavatierL’étude de la nature conduit parfois à poser des questions qui paraissent très simples : quelle forme prend un glaçon quand il fond, comment un fluide s’écoule-t-il ? Mais les équations qui décrivent ces systèmes peuvent devenir un terrain de jeu très ardu pour les mathématiciens. De nombreux chercheurs s’attachent à s’assurer que ces équations dites « aux dérivées partielles » se comportent de façon « sage ». C’est l’un des grands spécialistes de ce domaine, Luis Ca arelli, de l’université du Texas, à Austin, que l’Académie norvégienne des sciences a décidé de récompenser pour sa contribution fondamentale à la théorie de la régularité pour les équations aux dérivées partielles non linéaires. https ://abelprize.no/

Dans un réservoir rempli d’eau, très étroit et soumis à des vibrations verticales, Camila Sandivari, de l’université du Chili, à Santiago, et ses collègues ont créé une vague d’un type particulier, un soliton. Les solitons sont des ondes uniques à l’image des tsunamis. Le soliton étudié ici est localisé dans l’espace, c’est-à-dire qu’il ne se déplace pas sur toute la longueur de la cuve, mais il oscille entre les deux parois. Ainsi, au milieu de la cuve, la vague semble s’élever le long d’une paroi, y atteindre une hauteur maximale avant de redescendre et remonter sur la paroi juste en face. Jusque-là rien de très surprenant. Les physiciens ont alors lâché une goutte d’eau au milieu du soliton Si la goutte arrive au bon moment, elle se met à rebondir sur le soliton comme si ce dernier jonglait avec la particule de fluide. Le système est très stable : dans certaines conditions, les chercheurs ont observé une goutte vivre pendant près de quatre-vingt-dix minutes (ce qui correspond à près de 10 000 rebonds) avant de fusionner

La goutte rebondit sur un type particulier de vague, un soliton. Ce dernier oscille sur place et semble jongler avec la goutte, qui peut atteindre une durée de vie de quatre-vingt-dix

avec le bain. Ils ont aussi constaté que si la goutte s’écarte du centre, le soliton la ramène à sa position centrale. Ce comportement est l’analogue hydrodynamique du fonctionnement des pinces optiques, où l’onde d’un laser est capable de piéger de petites particules n

S. B.La chronique de YVES GINGRAS professeur d’histoire et sociologie des sciences à l’université du Québec à Montréal, directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies, au Canada

Aux États-Unis, les chercheurs postdoctorants s’organisent en syndicats et luttent pour de meilleures conditions de travail. Inattendu ? Pas tant que cela…

En novembre 2022, des milliers de postdoctorants répartis sur les différents campus de l’université de Californie ont fait grève pendant deux semaines pour obtenir un nouveau contrat améliorant leurs conditions de travail. Cet événement m’a rappelé la belle expression de Gaston Bachelard pour décrire la dynamique de la recherche scientifique à son époque : « L’union des travailleurs de la preuve. » Il avait bien compris que la science est une entreprise essentiellement collective, donc sociale, mais il en présentait dans son ouvrage Le Rationalisme appliqué (1949) une version quelque peu désincarnée, les savants ne semblant pas avoir besoin d’argent pour vivre.

Il est probable que s’il portait aujourd’hui son regard sur ce que sont et font les « travailleurs de la preuve », le philosophe noterait que leur « union » s’est matérialisée en un véritable syndicat de chercheurs en raison même d’un processus d’industrialisation de la recherche scientifique Cette syndicalisation des « postdocs » est survenue près

de cinquante ans après celle des professeurs, démarrée dans les années 1960, car le rôle des postdoctorants dans le système de production des connaissances n’a pris de l’importance qu’à compter des années 1980, d’abord aux États-Unis, puis ailleurs Aux États-Unis, leur nombre a plus que triplé entre 1980

La prise de conscience progressive des conditions de vie et de travail précaires des postdoctorants a stimulé la fondation en 2002 d’une Association américaine de postdoctorants Cette organisation , comme son homologue canadienne fondée en 2011, misait sur le dialogue et la discussion avec les universités. Ne parvenant pas à des résultats notables, elle fut vite doublée à sa gauche par des chercheurs qui prônaient plutôt la syndicalisation, seule façon juridiquement contraignante de négocier dans le cadre des lois du code du travail, comme le font la plupart des autres travailleurs. Un premier syndicat de postdocs, affilié au centre de santé de l’université du Connecticut, obtint ainsi une accréditation en 2003 et réussit dès l’année suivante à signer une première convention collective améliorant les salaires et les conditions de travail (congés de maladie, vacances payées, etc.). Les postdoctorants de l’université de Californie, les plus nombreux aux ÉtatsUnis, les suivirent à partir de 2008, non sans parfois devoir faire grève pour créer un véritable rapport de force

Il est significatif que plusieurs syndicats de postdoctorants aient choisi de s’affilier au puissant syndicat de l’United Auto Workers (« les travailleurs unis de l’automobile » ). Les conditions de la recherche contemporaine ( forte division du travail, pression à publier, postes précaires…) ne leur permettaient probablement plus de se considérer comme des artisans de la science se préparant à succéder un jour à des patrons « mentors » – dans un climat où le bel idéal du progrès de la science faisait oublier la précarité –, mais comme de simples cols bleus de la recherche.

et 2018, passant de 18 000 à 65 000, alors même que celui des postes de professeurs-chercheurs stagnait et ne pouvait plus absorber les nouveaux docteurs Selon des données américaines, alors que 55 % de diplômés en biologie obtenaient, en 1973, un poste universitaire au plus tard six ans après la fin de leur thèse, ils n’étaient plus que 15 % en 2006.

En somme, pour le meilleur ou pour le pire , la syndicalisation grandissante de tous les acteurs du système de la recherche (doctorant, postdoc, professeur, chercheur, ingénieur de recherche) n’est qu’une réponse rationnelle à un nouvel état de ce système , de plus en plus géré comme une entreprise qui doit être efficiente et faire toujours plus avec toujours moins de ressources n

Les postdoctorants se considèrent comme de simples cols bleus de la recherche

Venez écouter et discuter avec des personnalités de la culture, des arts et des sciences autour d’un thème. Une immersion de 2 jours, dans le confort vert d’un hôtel d’arts et de nature, pour une pensée ouverte aux autres et au monde.

25 et 26 mai : La résilience de la nature

29 et 30 juin :

L’hi oire de l’eau

28 et 29 septembre : Le merveilleux au cœur de la nature

26 et 27 o obre :

L’unité du vivant

23 et 24 novembre : De l’importance des arbres

L’ESSENTIEL

> Tenir des galets dans les deux mains et les débiter en les frappant l’un contre l’autre est un art que l’on attribuait jusqu’ici au seul genre Homo.

> Un site kényan datant de 2,8 millions d’années a cependant livré des dents de paranthropes mêlées à des outils ainsi fabriqués.

> Ainsi, selon toutes les apparences, le genre disparu Paranthropus, cousin du nôtre, utilisait de tels outils pour débiter chair et végétaux. Des paranthropes furent-ils les premiers tailleurs de pierre ?

L’AUTEUR

FRANÇOIS SAVATIER journaliste à Pour la Science

©

Photo Sylvain Entressangle, Reconstitution Elisabeth Daynes / LookatSciences

©

Photo Sylvain Entressangle, Reconstitution Elisabeth Daynes / LookatSciences

Il y a quelque 2,8 millions d’années, des paranthropes sont vraisemblablement venus exploiter des carcasses d’animaux semi-aquatiques sur une rive du lac Victoria. Les fragments de pierre retrouvés suggèrent qu’ils taillaient fort habilement des outils…

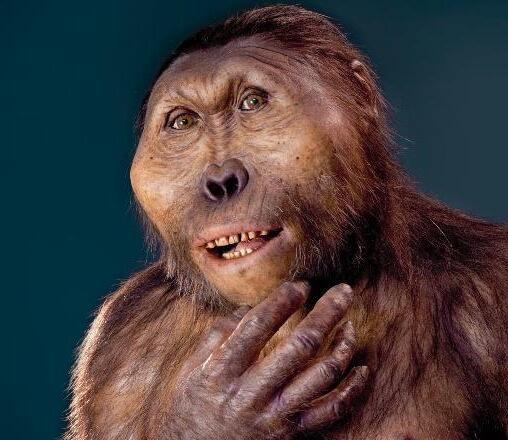

Paranthropus boisei est l’une des espèces du genre Paranthropus. Apparue en Afrique il y a environ 2,3 millions d’années, cette espèce bipède et omnivore à tendance herbivore a côtoyé les humains pendant plus de 1 million d’années.

En 2015, à Ledi-Geraru, dans les Afars, en Éthiopie, on met au jour un fossile vieux de 2,8 millions d’années : LD 350-1. Cette demimandibule est hominine, c’est-àdire qu’elle appartient à la lignée regroupant ardipithèques, australopithèques et humains divers, bref toutes les formes préhumaines ou humaines issues, avec les chimpanzés, de notre ancêtre commun il y a quelque

8 millions d’années Certaines des caractéristiques de cette demi-mandibule sont archaïques, mais d’autres sont si humaines qu’elles la placent hors de la lignée australopithèque, donc au sein du genre Homo Or Ledi-Geraru a aussi livré des galets aménagés et autres éclats coupants, ce qu’on qualifie d’outils « de mode 1 », ou « oldowayens », parce qu’on les associait à l’origine seulement aux membres de l’espèce H habilis, qui ont vécu dans les gorges d’Olduvai vers 1,8 million d’années (lire l’article page 26). Comme leur âge de 2,6 millions d’années en faisait alors les plus anciens outils oldowayens connus, on les a naturellement attribués à l’espèce humaine de LD 350-1. Toutefois, l’équipe de Thomas Plummer, de l’université de New York, vient d’en découvrir d’autres à Nyayanga, au Kenya, taillés par des paranthropes il y a quelque 2,8 millions d’années, soit un million d’années plus tôt qu’à Ledi-Geraru… Comment concilier les découvertes de Ledi-Geraru et de Nyayanga ?

Situé sur une berge de la péninsule de Homa, sur les rives nord-est du lac Victoria, au Kenya, le site de Nyayanga, est extrêmement ancien. L’ancrage dans le temps de sa pile sédimentaire à l’aide de datations paléomagnétique et radiochronologique suggère un horizon archéologique compris entre 3,032 et 2,595 millions d’années , intervalle dont la valeur médiane est 2,8 millions d’années Quand les chercheurs y mirent au jour de premiers outils oldowayens, leur premier réflexe fut de les attribuer à Homo C’est pourquoi deux des membres de l’équipe – la paléoanthropologue Emma Finestone et le préparateur des musées nationaux du Kenya Blasto Onyango – vécurent un véritable choc lorsque, sous des os d’hippopotame, ils aperçurent une première molaire énorme mêlée à des outils oldowayens La découverte d’une autre grosse molaire partielle ajouta à leur étonnement : tant l’énorme taille de ces deux dents que leurs traits fins prouvaient leur appartenance à un paranthrope

Le genre Paranthropus rassemble ce qu’on nomme des « australopithèques robustes » bipèdes, qui ont vécu en Afrique entre 2,9 et 1,2 millions d’années Son espèce la plus connue est P. boisei (lire l’article page 26). Les paranthropes étonnent les paléoanthropologues par le grand contraste existant entre leurs petites dents de devant et leurs énormes prémolaires et molaires Une telle dentition

Le site de Nyayanga, situé près d’une rive du lac Victoria, était un véritable paradis pour paranthropes : riche en graminées – leur nourriture préférée – pendant la saison humide, il offrait aussi les carcasses d’animaux aquatiques qu’il était possible de charogner pendant la saison sèche, alors que manquaient les végétaux consommables.

suggère qu’ils se servaient souvent de leurs molaires pour broyer des graminées , des graines, des racines et des tubercules, voire des insectes qui s’en nourrissent, comme les termites, mais pouvaient aussi à l’occasion cisailler de la viande avec leurs dents de devant. Il s’agissait donc avant tout d’herbivores, très aptes à consommer des graminées en saison humide, des végétaux coriaces en saison sèche, mais aussi, quand ces végétaux manquaient –capables de charogner

De fait, sur le site, les chercheurs ont mis au jour 1 176 os provenant de tortues, d’hippopotames, de crocodiles et d’autres animaux de bord d’eau , morts sur place sans doute Plusieurs de ces os portent des traces d’activités de boucherie. L’usure observée sur 30 outils confirme la transformation par pilonnage non seulement de restes de faune, mais aussi de tissus végétaux, ce qui apparaît caractéristique de paranthropes avant tout herbivores, dont la carnivorie n’était sans doute qu’opportuniste. Leurs énormes prémolaires et molaires servant prioritairement à mastiquer des végétaux, les paranthropes semblent avoir pratiqué une sorte de « prémastication outillée » de la viande. Les essais pratiqués par les chercheurs induisent que seules plusieurs heures d’utilisation des outils sont à même d’expliquer les

macro- et microtraces observées Les marques de coupure et autres dommages par percussion montrent que l’on consommait tant la viande encore attachée aux os que la moelle conservée en leur sein Une côte striée par un éclat coupant et les os de deux hippopotames disposés en tas, près desquels on retrouve des outils, indiquent qu’ils ont été équarris, activité que l’on imagine mal s’être produite après une chasse…

La qualité des 330 outils taillés à Nyayanga est remarquable Le mode 1, l’Oldowayen, fut précédé par le Lomekwien, qui date de 3,3 millions d’années, une technique de taille consistant à choquer des pierres sur une « enclume ». Pour sa part, l’Oldowayen est une technique à mains libres : il consiste à frapper un « galet » tenu dans une main – c’est-à-dire une pierre –avec un percuteur (une autre pierre) tenu par l’autre main, soit pour le doter d’un tranchant sur une face ou deux, soit pour en tirer des éclats. La pierre choquée est un « nucléus ». À Nyayanga, plus de 20 % des outils sont des nucléus. Les autres sont soit les éclats qui en furent débités , soit des percuteurs durs (pierre) portant des traces de chocs répétés. Les roches taillées – quartz, quartzite, rhyolite et carbonatite –, toutes volcaniques étant donné le substrat géologique du site, illustrent le comportement opportuniste de tailleurs de pierre qui savaient transformer des roches diverses en outils, bref d’artisans expérimentés pratiquant une tradition technique bien installée

S’agit - il vraiment de paranthropes ?

L’emplacement de la molaire au milieu d’ossements et d’éclats tranchants ainsi que la découverte du fragment d’une autre dent rend très invraisemblable une présence seulement fortuite de ces australopithèques robustes Argument supplémentaire : la restitution de l’environnement à partir d’une analyse des rapports isotopiques du carbone dans les carbonates mêlés au sol et des dents de bovidés trouvées sur le site indique que les occupants de Nyayanga vivaient dans un habitat mésique – à humidité moyenne – fait de brousses, de savanes arborées et de zones arbustives de bord de l’eau Bref, il s’agissait d’un paradis pour paranthropes, très riche en graminées et en plantes herbacées pendant la saison humide, mais doté aussi de carcasses à exploiter quand régnait la disette Ainsi, l’hypothèse la plus probable est qu’à Nyayanga , des paranthropes ont exploité des animaux semiaquatiques morts au bord de l’eau à l’aide de leurs propres outils

Il s’agit là d’un comportement opportuniste, s’inscrivant dans une stratégie alimentaire sans doute pratiquée aussi à des nuances près par d’autres hominines De fait, les tailles de la canine, de la grosse prémolaire et des trois

10 millimètres

4 centimètres

En haut, le fragment d’une molaire inférieure (à gauche) et la molaire supérieure de paranthrope (à droite) trouvés au milieu d’outils abandonnés parmi les os d’un hippopotame, dont la carcasse fut exploitée. En dessous, quelques-uns des outils oldowayens trouvés à Nyayanga : (de gauche à droite) un percuteur portant des traces de choc, un nucléus dans la masse duquel manquent plusieurs éclats, puis quelques exemples d’éclats tranchants.

grosses molaires attachées à LD 350-1 coïncident avec celles des mêmes dents du très herbivore Australopithecus afarensis Étant donné que l’on sait que la consommation accrue de viande a joué un rôle crucial dans l’hominisation, cela montre que la forme humaine de LD 350-1 était encore assez herbivore Cela semble indiquer qu’elle était transitionnelle entre les australopithèques et les humains et date d’un temps pendant lequel tous les hominines d’écologies comparables – les paranthropes, des australopithèques graciles (Aus. garhi ?) et de premiers humains proches de ces derniers – fabriquaient des outils similaires pour mieux tirer parti des ressources disponibles Cette époque de généralisation de la mastication outillée est aussi celle de l’hominisation Quand commencet- elle ? Avant trois millions d’années, suggèrent les découvertes faites à Nyayanga, car, d’après sa datation, le site pourrait avoir cet âge. Survivant par des stratégies proches dans les mêmes milieux , paranthropes et premiers humains ne pouvaient que se croiser Peut-être échangeaient-ils ? Qui a imité qui ? n

T. W. Plummer et al., Expanded geographic distribution and dietary strategies of the earliest Oldowan hominins and Paranthropus, Science, 2023.

A. Gibbons, Should an also-ran in human evolution get more respect ?, Science, 2023.

S. Harmand, Les plus vieux outils du monde, Dossier Pour la Science n° 94, janvier 2017.

B.Villmoare et al., Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia, Science, 2015.

Pendant 1 million d’années, nos ancêtres africains ont côtoyé un être à la forme s’approchant de celle de l’humain, mais si particulière que les paléoanthropologues peinent encore à l’appréhender.

Aucune famille n’est à l’abri de se découvrir un parent inconnu. Peut- être était- il pirate ou chercheur d’or ? Si , en tant qu’Homo sapiens, nous nous interrogeons à ce propos, force est de constater que nous possédons bien un parent inconnu, et un vrai original : Paranthropus boisei ! Ce « para-humain » fait partie de notre lignée, la lignée humaine, dont les membres – les ardipithèques , australopithèques et humains divers désignés ensemble par le terme « hominines » – comprennent toutes les formes qui ont coexisté et se sont succédé jusqu’à nous depuis la séparation d’avec le chimpanzé, il y a

quelque 8 millions d’années Assez petit , P. boisei se tenait droit, avait un petit cerveau, d’énormes prémolaires et molaires Les traces qu’il nous a laissées dans les archives fossiles remontent jusque vers 2,3 millions d’années et disparaissent vers 1,3 million d’années, peu avant qu’apparaissent de premiers indices de l’utilisation contrôlée du feu.

En Afrique, nombre de sites à vestiges de P. boisei ont aussi livré des signes de la présence d’autres hominines, notamment de premiers membres du genre Homo, ce qui implique que nos ancêtres ont probablement partagé leurs milieux de vie avec des paranthropes pendant plus de 1 million d’années Cette longue

> Paranthropus boisei, un étrange australopithèque robuste doté d’énormes dents masticatrices, a vécu dans les mêmes écosystèmes que les premiers humains.

> Découvert d’abord dans les gorges d’Olduvai, comme son contemporain H. habilis, il semble avoir été, comme ce dernier, intégralement bipède et omnivore, mais bien plus herbivore que carnivore.

> P. boisei nous renseigne sur les conditions de l’hominisation. Pendant 1 million d’années, sans que des changements notables le marquent, il a côtoyé des humains, dont la cognition, le comportement et le régime alimentaire évoluaient, au contraire, rapidement.

BERNARD A. WOOD paléoanthropologue, professeur à l’université George-Washington, directeur du Centre pour l’étude avancée de la paléobiologie humaine

ALEXIS WILLIAMS

paléoanthropologue, doctorante au Centre pour l’étude avancée de la paléobiologie humaine de l’université George-Washington

coexistence constitue une chance scientifique de taille, puisque tout ce que l’on apprend sur le mode de vie paranthrope nous renseigne aussi sur les conditions de vie et les pressions sélectives qu’affrontaient nos ancêtres

Dans la plaine du Serengeti – 60000 kilomètres carrés de savanes partagées entre Tanzanie et Kenya –, des rivières et des ruisseaux ont creusé un ravin abrupt long de 48 kilomètres : les gorges d’Olduvai C’est ce segment de la branche orientale de la vallée du Grand Rift africain qui nous a livré les premiers fossiles de P boisei Là, des

strates géologiques mises au jour par le ravinement contiennent un riche trésor de fossiles et d’outils en pierre datant des deux derniers millions d’années. Dans les années 1930, Louis et Mary Leakey commencèrent à ramasser des centaines de ces outils lithiques dans les niveaux inférieurs des gorges Mais au bout de vingt ans de récolte, le fameux couple de paléoanthropologues n’était toujours pas parvenu à identifier l’auteur des outils. En 1955, enfin, ils finirent par tomber sur une molaire et sur une canine supérieure hominines. Cependant, elles ne pouvaient guère avoir appartenu à un humain, car la couronne de la molaire était énorme par rapport à celle de la canine

L’espèce Paranthropus boisei frappe par son dimorphisme sexuel : tandis que les mâles ont une énorme articulation temporomandibulaire et une crête sur le sommet du crâne (dite « crête sagittale »), les femelles apparaissent beaucoup plus graciles et sont dénuées de cette crête (la différence de couleurs entre les photos des crânes n’est pas liée à ce dimorphisme).

Deux étoiles à neutrons s’effondrent l’une sur l’autre. Des observations récentes étayent la théorie selon laquelle de nombreux éléments lourds du tableau périodique se forment lors de tels événements cosmiques.

De nouvelles observations mettent en évidence la façon dont les cataclysmes cosmiques donnent naissance aux éléments lourds du tableau périodique comme l’or, le strontium ou le platine.

> On connaît bien les conditions de formation des éléments chimiques : juste après le Big Bang, pour les plus légers ; lors de la fusion nucléaire au cœur des étoiles jusqu’au fer avec ses 26 protons.

> L’origine des éléments lourds du tableau périodique, comme l’or et le platine, se limitait cependant jusqu’à récemment à des spéculations théoriques.

> En observant simultanément des ondes gravitationnelles et de la lumière émises lors de la fusion de deux étoiles à neutrons, les scientifiques ont montré que du strontium était présent. Lors de ces collisions cosmiques, les noyaux atomiques captureraient de nombreux neutrons très rapidement et seraient ainsi convertis en noyaux lourds.

Ce texte est une adaptation de l’article Cosmic Alchemy, publié par Scientific American en janvier 2023.

SANJANA CURTIS astrophysicienne nucléaire au département d’astronomie et d’astrophysique de l’université de Chicago, aux États-Unis

Nous sommes entourés de poussières d’étoiles . Nous sommes aussi faits de poussières d’étoiles . Environ la moitié des atomes lourds

plus lourds que le fer

proviennent de certaines des explosions les plus violentes du cosmos. Alors que l’Univers s’agite , que de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes se forment à partir de gaz et de poussières, ces éléments lourds finissent par atteindre la Terre et d’autres mondes Une évolution de 3,7 milliards d’années sur notre planète nous a rendus dépendants de ces éléments, nous les humains, ainsi que de nombreuses autres espèces L’iode , par exemple, entre dans la composition chimique des hormones dont nous avons besoin pour contrôler le développement de notre cerveau et réguler notre métabolisme Le microplancton océanique Acantharea utilise le strontium pour créer un squelette minéral complexe Le gallium est indispensable pour fabriquer des puces électroniques pour nos smartphones et des écrans pour nos ordinateurs portables .

Les miroirs du télescope spatial James-Webb sont couverts d’or, un élément très utile car il est inerte chimiquement et réfléchit la lumière infrarouge… sans parler de son succès en bijouterie

Les scientifiques connaissent depuis longtemps , dans ses grandes lignes , le processus à l’origine de ces éléments. Mais les détails sont restés très débattus pendant des années Jusqu’à ce que , récemment , des astronomes

observent directement la synthèse d’éléments lourds. D’après ces nouveaux indices , il semblerait que les choses se déroulent à peu près de la manière suivante.

Il y a bien longtemps, une étoile plus de dix fois plus massive que notre Soleil est morte dans une explosion spectaculaire, donnant naissance à l’un des objets les plus étranges de l’Univers : une étoile à neutrons Cette nouvelle étoile n’était autre qu’un vestige du noyau stellaire initial , comprimé jusqu’à des densités extrêmes – la nature de la matière dans ces conditions n’est pas encore comprise L’étoile à neutrons aurait pu refroidir pour toujours dans les profondeurs de l’espace, et son histoire se serait arrêtée là Mais la plupart des étoiles massives font partie de systèmes binaires, avec une jumelle Le sort de la première étoile finit par s’abattre sur sa partenaire Les deux étoiles à neutrons se mirent alors à danser durant des millénaires, d’abord l’une autour de l’autre, puis en spirale , de plus en plus rapidement . Alors qu’elles se rapprochaient, des forces de marée les déchirèrent, projetant dans l’espace de la matière riche en neutrons , à des vitesses proches d’un tiers de la vitesse de la lumière. Enfin, les étoiles fusionnèrent, ce qui émit des ondulations de l’espace-temps et déclencha un feu d’artifice cosmique dans tout le spectre électromagnétique.

Au moment de la fusion, dans une partie tranquille d’une galaxie lointaine, à environ

130 millions d’années-lumières, notre planète bleue abritait des dinosaures. Les ondulations de l’espace-temps, appelées « ondes gravitationnelles » , se frayèrent un chemin à travers le cosmos et, le temps qu’elles parcourent l’immense distance vers la Terre, la vie sur la planète changea drastiquement De nouvelles espèces évoluèrent et s’éteignirent, des civilisations se développèrent et disparurent, et des humains curieux observèrent le ciel, puis développèrent des instruments capables de faire des choses incroyables, comme mesurer d’infimes distorsions de l’espace - temps Finalement, les ondes gravitationnelles – qui se déplacent à la vitesse de la lumière – et la lumière émise lors de la fusion des deux étoiles à neutrons atteignirent la Terre en même temps Les astrophysiciens détectèrent un signal indiquant la présence de nouveaux éléments chimiques C’est ainsi que l’humanité assista à la production d’éléments lourds pour la première fois

En tant que spécialiste des cataclysmes cosmiques, je suis captivée à la fois par la science et par le romantisme de cette histoire – la création de quelque chose de nouveau et de durable, voire de précieux, à partir des vestiges d’une étoile Que nous puissions enfin voir ce qui se passe m’enthousiasme. Cette découverte a répondu à des questions que les astrophysiciens se posent depuis longtemps, mais elle soulève aussi des questions entièrement nouvelles Comme de nombreux scientifiques, je suis stimulée par le fait que, depuis récemment, nous pouvons détecter à la fois la lumière et les ondes gravitationnelles d’une même source cosmique Ceci va nous aider à comprendre les explosions cosmiques et la synthèse des éléments comme jamais auparavant

La recherche sur la formation des éléments lourds fait partie d’un effort scientifique plus vaste, qui cherche la réponse à une question fondamentale : d’où vient tout – tout ce qui existe ? L’histoire cosmique des éléments du tableau périodique s’étend de quelques minutes après le Big Bang jusqu’à nos jours La synthèse des premiers éléments, les plus légers (hydrogène, hélium et lithium), s’est produite environ trois minutes après la naissance de l’Univers. Les premières étoiles, très brillantes, se sont formées avec ces ingrédients. Elles ont fusionné en leur cœur de nouveaux éléments, d’abord au cours de leur vie, puis lors de leur mort explosive La génération suivante d’étoiles est née des débris de ces explosions, enrichie des éléments chimiques créés par les premières étoiles. Ce processus est toujours en cours aujourd’hui : il donne naissance à tous les éléments, de l’hélium (deux protons par atome)

jusqu’au fer (26 protons). À l’autre bout du spectre, les éléments les plus lourds comme le tennesse (117 protons) ne sont pas créés par la nature – ce sont les physiciens qui les forcent à exister dans les accélérateurs de particules, pendant seulement quelques millièmes de seconde, avant qu’ils ne se désintègrent Il y a plusieurs dizaines d’années, des théoriciens ont émis l’hypothèse qu’environ la moitié des éléments plus lourds que le fer étaient produits par un processus appelé « capture neutronique rapide » ou « processus r » (pour « rapide »). Le reste proviendrait de la capture lente des neutrons, ou « processus s » (pour slow, « lent » en anglais) : une séquence de réactions relativement bien comprise qui se produit dans les étoiles de faible masse et de longue durée de vie

Le processus r et le processus s impliquent tous deux l’ajout d’un ou plusieurs neutrons à un noyau atomique. Mais l’ajout de neutrons ne suffit pas à produire un nouvel élément chimique, car les éléments sont définis par le nombre de protons dans leur noyau : ce que nous obtenons avec les processus r ou s, c’est un isotope plus lourd du même élément, c’està-dire un noyau contenant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons Cet isotope lourd est souvent instable et radioactif ; lors d’une « désintégration bêta moins », un neutron se transforme en proton, crachant au passage un électron et une autre particule subatomique, appelée « neutrino ».

Ainsi, le nombre de protons dans le noyau de l’atome augmente et un nouvel élément chimique naît

La principale différence entre le processus s et le processus r est la vitesse de réaction nucléaire Dans le processus s, les atomes capturent les neutrons lentement, et le neutron nouvellement ajouté a largement le temps de

1

La bague en platine ou en or que vous portez au doigt recèle un secret sur un mystère cosmique. Les scientifiques ont passé la galaxie au peigne fin pour découvrir l’origine des éléments chimiques dits « lourds ». Les éléments plus légers – de l’hélium, avec ses deux protons par atome, jusqu’au fer, qui compte 26 protons dans chaque noyau – sont les mieux connus : la plupart d’entre eux se forment lors de la fusion nucléaire, à l’intérieur des étoiles. Mais nos connaissances deviennent plus floues pour les éléments plus lourds que le fer. L’or, dont chaque atome compte 79 protons, ne peut être fabriqué de cette façon, et il en va de même pour le platine, le xénon, le radon et de nombreuses terres rares. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu des mécanismes de formation de ces métaux lourds, et de la manière dont ils sont arrivés jusqu’à notre planète. L’idée principale est décrite ci-dessous – il s’agit du processus dit de « capture rapide de neutrons », déclenché par un événement cosmique extrêmement violent. Jusqu’à récemment, il s’agissait d’une théorie sans observations pour l’étayer ; mais la détection conjointe de lumière et d’ondes gravitationnelles provenant de la collision d’étoiles à neutrons a changé la donne il y a quelques années. La lumière contenait la signature chimique d’éléments lourds – o rant ainsi la première indication expérimentale soutenant cette théorie ; les mesures ont également aidé les scientifiques à préciser le mécanisme de capture rapide de neutrons.

Le processus r nécessite des noyaux d’amorçage, comme celui du fer, qui est l’élément le plus lourd qui puisse être formé par fusion à l’intérieur des étoiles. Le noyau de fer commence avec 26 protons et possède généralement une trentaine de neutrons. Lorsqu’il est bombardé par des neutrons libres, le noyau de fer en capture un grand nombre en quelques millisecondes.

Noyau d’un atome de fer (26 protons, 30 neutrons)

Les étoiles à neutrons sont les éléments les plus denses de l’Univers, à l’exception des trous noirs. Elles naissent lorsque des étoiles lourdes meurent et que leurs noyaux s’e ondrent. La pression gravitationnelle est extrêmement forte et écrase les atomes les uns contre les autres : les protons et les électrons fusionnent, laissant derrière eux une étoile composée presque entièrement de neutrons.

La collision de deux étoiles à neutrons émet de la lumière, des ondes gravitationnelles et beaucoup de neutrons libres – jusqu’à 1 gramme de neutrons par centimètre cube. Ces conditions rares déclenchent ce que l’on appelle le « processus de capture rapide de neutrons », également connu sous le nom de « processus r ».

Le nouveau noyau est extrêmement radioactif en raison de son nombre disproportionné de neutrons.

Noyau de fer radioactif avec un grand nombre de neutrons surnuméraires

Pensez-y : chaque fois que vous portez cette bague en or ou en platine, vous détenez un morceau du cosmos autour du doigt.

Noyau d’un atome d’or (79 protons, 118 neutrons)

Particules bêta

Particules bêta

Le résultat est un nouvel élément – ici, de l’or avec 79 protons.

Certains des neutrons vont se désintégrer en protons. Il s’agit d’un processus habituel, la désintégration bêta, qui permet à un neutron de se transformer en proton en changeant la saveur d’un de ses quarks constitutifs (un quark down devient up) et en libérant un électron et un antineutrino en même temps. Le cycle de captures de neutrons et de désintégrations bêta se poursuit, produisant des noyaux de plus en plus lourds.

Les scientifiques ont recueilli les premières données concrètes étayant la théorie du processus r lorsque des ondes gravitationnelles et la lumière provenant de la collision d’étoiles à neutrons ont été détectées sur Terre simultanément. Le spectre lumineux contenait la signature chimique du strontium – un autre élément lourd –confirmant qu’un élément lourd était bien présent et lié à l’événement ayant déclenché les ondes gravitationnelles.

* Certaines longueurs d’onde, et notamment les bandes à droite du graphique repérées par une étoile, sont sujettes à des problèmes connus de calibration d’instruments ou d’interférences atmosphériques.

Courbe attendue d’après la température (ligne blanche)

Ce creux, déviation par rapport à la courbe attendue, suggère que du strontium est présent.

Longueur d’onde de la lumière incidente (en nanomètres)

Les Martiens décrits par H. G. Wells dans « La Guerre des mondes » manifestaient une intelligence « vaste, calme et impitoyable », pas si éloignée de la nôtre. D’autres œuvres poussent bien plus loin l’exploration de l’altérité cognitive.

Même si un extraterrestre dispose d’un organe apparenté à un cerveau, il est possible que la cognition qui en émane soit radicalement différente de la nôtre.

> Imaginer d’autres formes de cognition que la nôtre suppose de s’éloigner de notre propre expérience cognitive. Les auteurs de science-fiction s’y essaient dans de nombreuses œuvres.

> Concevoir une cognition radicalement étrangère implique d’interroger les fondements de la cognition,

la manière dont est saisie et traitée l’information, les liens entre cognition et comportements, ou encore le rôle joué par les émotions.

> C’est d’ailleurs sur le terrain des émotions qu’une cognition extraterrestre pourrait trouver à se rapprocher de la nôtre, en dépit de son éventuelle étrangeté.

L’AUTEUR

LAURENT VERCUEIL neurologue, CHU Grenoble-Alpes, Laboratoire de psychologie et neurocognition (université Grenoble-Alpes)

Qu’est- ce qui passe par la tête d’un extraterrestre ? Ou plutôt : que se passe-t-il dans sa tête, si jamais il s’en trouvait une ? Probablement quelque chose de radicalement différent de ce qui se passe dans la nôtre. Pourquoi ? Parce que les conditions physiques qui lui ont permis de développer ses aptitudes, ses facultés souvent remarquables, si l’on en croit les auteurs de science - fiction , sont différentes de celles – notre environnement – qui ont conduit aux capacités des humains Cependant, les lois de la physique, et celles de l’évolution, qui soumet la diversité du vivant à la pression sélective des écosystèmes, opèrent indifféremment partout dans l’Univers De quoi espérer concevoir une pensée résolument alien. Le philosophe des Lumières Emmanuel Kant l’avait relevé à sa façon dans un bref opuscule consacré à la cognition des habitants des autres planètes du Système solaire. Naturellement, il n’utilisait pas le terme de cognition Celui-ci désigne, sur Terre, l’ensemble des facultés permettant à un être doté d’un système nerveux central de prendre connaissance de son environnement (et de lui-même) et d’en construire une représentation manipulable. Elle repose d’abord sur un équipement sensoriel qui conditionne la forme donnée à cette connaissance . Les

informations collectées par ces canaux sensoriels sont traitées de manière à adapter l’attitude et la conduite aux situations. Ce traitement cognitif repose sur les propriétés du cerveau, ainsi que sur la façon dont l’expérience (les apprentissages et les événements de l’existence) a modelé ses réseaux neuronaux et leur environnement de cellules gliales Il existe évidemment une cognition proprement humaine, différente des autres cognitions animales, mais également diverse au sein de l’espèce . Cette diversité provient soit de propriétés singulières du cerveau ( comme dans l’autisme, ou chez des personnes souffrant de lésions cérébrales), soit de l’exposition à des circonstances particulières (comme dans le syndrome de stress post-traumatique). Ces différentes cognitions donnent lieu à une appréhension différente des trois mondes – des êtres, des objets et des événements – et, conséquemment, à des comportements différents. Ainsi, avons-nous pris l’habitude d’interpréter l’état des connaissances d’un individu à partir de sa façon de se comporter. Les connaissances en question englobent le « su » (ce que le sujet sait du monde, c’est-à-dire un contenu de nature sémantique) et l’« éprouvé » (ce que le sujet est en train d’éprouver dans une situation, c’est-à-dire une émotion). Nous savons que le monde intérieur d’autrui est

© Phillip Tefertiller/Shutterstockdifférent du nôtre, mais nous nous attendons à une certaine communauté de connaissances et d’émotions, et c’est la raison pour laquelle nous parvenons à communiquer, le plus souvent de façon satisfaisante

Quid, donc, d’une cognition qui serait vraiment différente ? Nous nous trouvons prisonniers de nos propres conceptions théoriques élaborées à partir de notre expérience cognitive

Est-il possible de concevoir l’existence d’une pensée autre ? L’imagination des auteurs de science-fiction vient, là, à notre secours. La science-fiction est une littérature de l’imaginaire qui se plie à une contrainte, à la différence de la fantasy ou du fantastique : une apparence de possible doit être maintenue, témoin du souci de « scientificité » Appliquée à la cognition extraterrestre, leur capacité de projection consiste à faire dériver ce que nous savons de la cognition humaine pour aboutir à une étrangeté plausible : du plus simple, un cerveau similaire au cerveau humain mais plus volumineux, jusqu’au plus complexe, comme une sorte d’intelligence disséminée, matérialisée sous une forme radicalement étrangère et difficile à saisir

À ce stade, on relève que la créativité des auteurs de SF, romanciers, dessinateurs ou réalisateurs de film, s’est d’abord exercée sur le plan morphologique : l’entité extraterrestre est avant tout xénomorphe Du petit E T du film de Spielberg à Alien, le huitième passager, en passant par les créatures diverses rencontrées sur Tatooine dans la saga Star-Wars ou les pénibles Martiens de Mars Attacks !, de Tim Burton, les morphotypes s’éloignent des caractéristiques terrestres , quoiqu’elles en reprennent souvent des éléments pratiques (extrémité céphalique dotée de capteurs et d’orifices, plan de symétrie, etc.) en les combinant à leur façon Leur cognition cependant, telle qu’elle se reflète dans leur comportement, ne se révèle pas particulièrement originale : il existe des prédateurs qui se comportent comme tels (Alien), et des proies potentielles qui développent d’autres aptitudes – la sagesse et le contrôle de la matière, comme le maître Jedi, Yoda. En quelque sorte, il s’agit souvent de l’habillage exotique de comportements terrestres assez conventionnels, quoique agrémentés de certaines dispositions innovantes, comme la télépathie ou la psychokinésie. Voici la description par Kurt Vonnegut, dans Abattoir 5 (1969), des Tralfamadoriens ( habitant la planète Tralfamadore) : « Ils mesurent soixante centimètres, ils sont verts, en forme de siphon Leurs

ventouses reposent sur le sol et leurs tiges, d’une grande souplesse, pointent généralement vers le ciel Chaque tige porte à son extrémité une petite main à la paume ornée d’un œil vert. » Des créatures pour le moins originales, douées de télépathie puisque dépourvues de larynx, mais dont la cognition se montre finalement assez basique : lorsqu’ils procèdent à l’enlèvement des Terriens Billy Pilgrim et Montana Wildhack, la vedette de cinéma, et les installent dans un zoo à ciel ouvert sur leur planète, c’est dans l’unique but de les regarder s’accoupler Un voyeurisme bien humain, finalement… Les Martiens de Fredric Brown dans Martiens, Go Home !, qui viennent tourmenter stupidement l’espèce humaine, ou ceux de Ray Bradbury, dans Chroniques martiennes , qui prennent leurs visiteurs terriens pour des fous et les internent, délivrent aussi des comportements qui nous sont familiers. Nous ferions probablement la même chose à leur place…

En somme, xénomorphisme n’est pas nécessairement xénocognition Alors, comment réussir à construire des cognitions authentiquement différentes ? L’écrivain américain Jack Vance, dans la nouvelle Un destin de Phalid, use d’une propriété essentielle de la cognition humaine : elle se situe à l’interface de deux flux d’informations. Le premier, dit bottom-up (de bas en haut, de la périphérie vers le cerveau) transmet les informations collectées au niveau des organes sensoriels. Progressant le long des voies afférentes du système nerveux, et après plusieurs relais, ce flux détermine des motifs corticaux d’activation se propageant ensuite dans les différentes aires corticales Dans le second faisceau, dit top-down, concurrent du premier, l’information circule de haut en bas, des structures hiérarchiquement les plus élevées, essentiellement du lobe préfrontal, mais aussi au niveau de l’ensemble des relais corticaux, vers les structures de plus bas niveau. Ce second flux témoigne notamment du poids des attentes, des préconceptions et des apprentissages. Or, ce flux descendant peut interférer avec les informations afférentes pour imposer son propre motif d’activation Ainsi, de nombreux biais cognitifs et illusions bien connus reposent sur cette déformation imposée à la réalité du traitement physique sensoriel pour produire une représentation consciente altérée Il ne s’agit évidemment pas d’un défaut de notre cognition, mais plutôt d’ajuster au mieux la cognition aux besoins de notre intervention dans le monde. Pour prendre un seul exemple, dans le fameux « effet Gorille », observé en laboratoire, l’incongruité de la

présence d’un gorille dans une partie de ballons (flux ascendant) conduit à l’ignorer (flux descendant) au profit de la performance (compter les échanges de ballons).

Dans la nouvelle de Jack Vance, le cerveau d’un soldat grièvement blessé est prélevé par l’armée et raccordé aux capteurs sensoriels céphaliques d’un Alien insectoïde Le but des militaires est de lui permettre d’infiltrer cette espèce belliqueuse qui menace l’humanité

Dans un premier temps, notre protagoniste est désorienté par un flux d’informations sensorielles dont la nature lui échappe De fait, il est possible de traduire en termes neuronaux (par un codage électrique et chimique) n’importe quel type d’information physique, du moment que l’on dispose d’un moyen de transduction

Une fois que l’information est transformée en volée de potentiels d’action le long d’un axone, la représentation mentale suscitée va déprendre de la nature du cortex dans lequel elle sera traitée. Par exemple, un agent physique X, inconnu, capté par un récepteur Y, extraterrestre, peut produire une image visuelle si le signal afférent est transporté par des neurones aboutissant dans le cortex visuel primaire. Néanmoins, comprendre cette information peut s’avérer une autre paire de manches. Le soldat est le sujet d’hallucinations, qui ne sont pourtant que des perceptions « ascendantes » totalement étrangères à son flux « descendant » La chimère neuronale est déroutante

Lorsque notre cobaye parvient à s’acclimater à ce nouvel environnement sensoriel, il comprend que, tout comme les Solariens de Liu Cixin dans Le Problème à trois corps, ses pairs aliens ne connaissent pas le concept du mensonge

L’absence de mensonge dans la cognition extraterrestre semble peut-être très abstraite Son influence est en réalité aussi concrète qu’importante pour les êtres doués de pensée Le mensonge est en effet une faculté cognitive plus complexe qu’il n’y paraît ( bien qu’elle puisse être maîtrisée tôt dans l’existence ). Mentir nécessite en effet de se représenter le contenu mental d’autrui comme distinct du sien (c’est la théorie de l’esprit), ainsi que de disposer d’un contrôle cognitif et émotionnel permettant de maintenir la cohérence externe du récit fabulatoire Dès lors, ne pas connaître

le mensonge, à l’échelle d’une espèce et non seulement de l’individu, pourrait témoigner d’un déficit , assez paradoxal , d’une forme d’empathie cognitive, la capacité à manipuler des représentations que l’on reconnaît comme distinctes des siennes L’encouragement , la suggestion sont des versions « bénignes » de cette faculté manipulatrice , et il existe des mensonges altruistes. La cognition humaine est particulièrement adroite dans la détection des intentions, au point d’avoir une tendance à la surinterprétation Une espèce alien qui ne serait pas – au moins un peu – paranoïaque pourrait-elle prospérer ? Mais une hypothèse plus radicale encore pourrait rendre compte d’une éventuelle di ffi culté à interpréter les comportements d’autrui de manière

appropriée : un défaut complet d’émotion Il est remarquable qu’à l’aube de la science-fiction américaine , au cours de ce que l’on a appelé l’« âge d’or », avec Isaac Asimov, Robert Heinlein, Ray Bradbury et d’autres, les extraterrestres aient été souvent campés en « reptiliens » , impassibles calculateurs d’une formidable intelligence, dont la ressemblance est allée parfois jusqu’aux écailles et à la couleur Monsieur Spock , aux célèbres oreilles pointues, de la saga télévisuelle Star Trek, à demi-vulcain par son père, ne se départissait jamais de son calme. L’émotivité est un trait humain perçu comme une tare , à ses yeux , malheureuse , et les deux hérédités se disputent chez le métis La peur ou la colère peuvent conduire à des décisions inappropriées, qu’une cognition « froide » saura éviter Il s’agit là cependant d’une conception dualiste qui n’est pas sans rappeler, on y revient, le cerveau « reptilien » de Paul McLean, dont la fortune médiatique a été à l’opposé du discrédit scientifique . Dans ce modèle s’empilent un cerveau archaïque, dit « reptilien », un cerveau limbique, ou paléomammalien, et un cerveau néomammalien, le néocortex Mais opposer émotion et raison, et faire des Aliens des calculateurs prodiges dénués d’affects – en somme, des intelligences artificielles – revient à oublier que la cognition s’est édifiée sur la base biologique des émotions. L’émotion est ce qui fait se mouvoir l’individu, soit en avançant vers le stimulus , soit en s’y dérobant :

Si l’Alien est mobile, qu’il vient nous visiter, c’est qu’il est mû par des émotions £

comportement d’approche , dans la perspective d’une récompense, d’un plaisir, ou, à l’inverse, comportement d’évitement ou de fuite . Le reste , c’est proprement de la littérature : ce qui se dit de ce qui arrive, les sentiments Autrement dit, si l’Alien est mobile, s’il est attiré par notre planète, s’il vient nous visiter, c’est qu’il est curieux, en colère ou affamé, et, donc, qu’il est mû par des émotions La biologie repose sur des lois physiques et la pression de sélection évolutionnaire, dont il n’existe aucune raison de penser qu’elles s’appliquent différemment dans l’Univers Ou alors, ce n’est pas de la biologie, ce n’est pas du vivant

D’autres cognitions extraordinairement différentes, à la frontière de ce qui relève de la vie, apparaissent dans la SF Elles semblent se passer de cerveau ou de système nerveux. Leur étrangeté rend difficile tout contact et , partant , toute représentation d’une cognition trop hétérogène à la nôtre Il existe pourtant une apparence de dispositif de traitement de l’information, quelque chose qui construit une représentation de l’environnement et qui est alors susceptible d’intervenir dessus. Prenons le cas de la planète océan Solaris, dans le roman éponyme de Stanislas Lem. Solaris est-elle vivante ? Communiquet-elle avec les Terriens venus l’explorer ?

Les humains ont été jusqu’à créer une discipline scientifique, la solaristique, dont l’objet consiste précisément à résoudre ces questions Dans le roman Le Nuage noir (1957), de l’astrophysicien Fred Hoyle (1945-2001), père de l’expression « Big Bang » (forgée afin de ridiculiser un modèle qu’il critiquait farouchement), l’entité extraterrestre prend la forme d’un nuage interstellaire dont le comportement échappe à l’analyse des scientifiques. C’est justement parce qu’il ne se comporte pas comme on l’attendrait d’un ensemble de particules ordinaires que la nature vivante de l’objet est suspectée. Mais comment accéder à cette forme de cognition ? C’est l’exploit qu’accomplissent les humains confrontés aux Cheelas, qui vivent à la surface d’une étoile à neutrons dans L’Œuf du Dragon, de Robert Forward (1980). Ces êtres minuscules de quelques centaines de micromètres vivent dans des conditions gravitaires et magnétiques extraordinaires, qui réduisent drastiquement toute croissance, limitent leurs déplacements et modifient l’écoulement du temps (plusieurs millénaires s’écoulent pour les Cheelas pendant une journée humaine). Depuis leur orbite, les humains parviennent à

Les Catarkhiens ne ressentent aucune souffrance, leur cerveau ne dispose pas de centre de la douleur. Ces êtres sont aveugles et sourds. Sont-ils doués de conscience ? (Adam Troy-Castro, Émissaire des morts, Albin Michel Imaginaire, 2021).

entrer en contact avec eux et leur transmettent leurs connaissances . Mais comment communiquer avec une entité incompréhensible ? C’est la question posée par le linguiste Frédéric Landragin dans Comment parler à un Alien ? (Le Bélial, 2022), en s’appuyant, entre autres, sur la nouvelle de Ted Chiang, transposée par Denis Villeneuve sur grand écran dans Premier contact (2016). Des heptapodes extraterrestres s’expriment dans une forme linguistique inconnue sur Terre Le mystère est levé par une linguiste ouverte à des hypothèses originales De l’ouverture d’esprit devant les Aliens, il faudra en avoir…

Mais l’altérité cognitive radicale peut également soulever des questions morales : comment juger un comportement dont les ressorts nous échappent totalement ? La procureure Andréa Cort , dans les ouvrages de l’écrivain américain Adam TroyCastro, enquête sur des planètes où évoluent des peuples étranges (Émissaire des morts, 2021). Une espèce est particulièrement déroutante : comment juger d’un crime si la victime semble totalement indifférente à son sort, n’exprime aucune sorte de souffrance, et se dévoue à des routines dont le sens reste obscur ? Car le cerveau des Catarkhiens « ne dispose pas de centre de la douleur », apprend-on, et, aveugles et sourds, ils ne perçoivent le toucher qu’avec les cils qui garnissent leurs six membres, sous les genoux Les Catarkhiens sont-ils sentients ? s’interroge Cort Disposentils d’une représentation mentale de leur univers étriqué, coupé de la réalité commune ?

L. Vercueil, Neuro-ScienceFiction, Le Bélial, 2022.

P. Déléage, L’autre mental. Figure de l’anthropologue en écrivain de sciencefiction, La Découverte, 2020.

X. Seron, Mensonges ! Une nouvelle approche psychologique et neuroscientifique, Odile Jacob, 2019.

A. Miralles et al., Empathy and compassion toward other species decrease with evolutionary divergence time, Scientific Reports, 2019.

F. Landragrin, Comment parler à un alien ?, Le Bélial, 2018.

On le voit, une cognition radicalement différente est difficile à concevoir, même pour les auteurs les plus talentueux et imaginatifs. Depuis la conception originale de l’intellect martien, dans La Guerre des mondes (1896), de H. G. Wells, qui la décrivait comme « vaste, calme et impitoyable » (« vast, cool and unsympathetic », dans la version originale), la figure qui a traversé la littérature et le cinéma SF ressemble singulièrement à un simple dépassement des facultés humaines : une superintelligence (qui rend compte de l’avance technologique de nos visiteurs), un contrôle optimal des émotions (à défaut, on l’a vu, d’en être totalement dépourvu) et un défaut d’empathie nous concernant, que la distance phylogénétique incommensurable pourrait expliquer. Pourtant, il n’est pas certain que le registre émotionnel soit si différent du nôtre, avec des émotions positives qui nous entraînent vers le stimulus et d’autres qui nous en éloignent Cette communauté des émotions pourrait alors permettre de dépasser les différences cognitives n

L’AUTEUR

Compléter sa collection de vigne es est loin d’être simple. Les mathématiques apportent des explications ina endues !

JEAN-PAUL DELAHAYE professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

Vous lancez un dé jusqu’à ce que chacune des faces apparaisse au moins une fois. Combien vous faut-il, en moyenne, de lancés ? Si le dé est truqué, faudra-t-il plus de temps ?

Vous examinez les premières décimales de π = 3,14159265358979323846264338327950…

Est-il étonnant que, pour avoir vu chacune des décimales au moins une fois, il soit nécessaire d’attendre jusqu’à la 32e décimale, première occurrence d’un zéro ?

Ces questions sont équivalentes à celles que se pose le collectionneur d’une série de vignettes, par exemple les onze cartes des joueurs de son équipe nationale de foot qu’il trouve une par une dans les paquets de céréales achetés pour son petit déjeuner Ce problème se nomme « problème du collectionneur de vignettes », en anglais « coupon collector’s problem »

Dans sa formulation générale , il y a N vignettes acquises les unes après les autres lors d’un tirage au hasard. Le but est d’avoir au moins un exemplaire de chacune, ce qui est difficile, car on tire généralement plusieurs fois les mêmes vignettes et que, plus on s’approche du but, plus la probabilité de tirer celles qui manquent se réduit

physicien français Pierre-Simon de Laplace l’a traité page 195 de sa Théorie analytique des probabilités de 1812. Dans ces solutions, les probabilités de sortie de chaque vignette sont égales. En 1954, le mathématicien américain Herman von Schelling a étudié le cas plus difficile avec des probabilités inégales Six ans plus tard, Donald Newman et Lawrence Shepp ont calculé le temps d’attente pour compléter deux collections de coupons dans le cas des probabilités égales Plus récemment, d’autres chercheurs ont poursuivi le travail en résolvant de nouvelles questions : si les vignettes arrivent par paquets de k vignettes, si les collectionneurs opèrent des échanges, etc.

Jean-Paul Delahaye a récemment publié : Au-delà du Bitcoin (Dunod, 2022).

Le problème a été mentionné pour la première fois en 1708 dans l’ouvrage De Mensura Sortis (Sur la mesure du hasard), écrit par le mathématicien français Abraham de Moivre Puis le grand mathématicien, astronome et