Astrophysique Mathématiques

Biologie

Astrophysique Mathématiques

Biologie

Quand le meilleur de la science en train de se faire se donne à entendre

Les scientifiques du Collège de France partagent leurs découvertes, dernières recherches, réflexions sur la science, et anecdotes de labo... Découvrez le podcast de Pour la Science

DES ENTRETIENS EXCLUSIFS

LES DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

LE MEILLEUR DE LA SCIENCE

Disponible sur toutes les plateformes

Réalisé en partenariat avec le Collège de France

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

Stagiaires : Louise Le Ridant et Simon Vionnet

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Directeur marketing et développement : Frédéric-Alexandre Talec

Chef de produit marketing : Ferdinand Moncaut

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière, Isabelle Bouchery et Marie-Louise Desfray

Directrice des ressources humaines : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro : Alexandre Burgevin, Évrard-Ouicem Eljaouhari, Olivier Hainaut, Marion Harmand, Frank Jülicher, Vincent Laudet, Clémentine Laurens, Christophe Maurel, Jo Nield, William Rowe-Pirra, Theresa Rueger

PUBLICITÉ France stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS https ://www.pourlascience.fr/abonnements/ Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale : Service abonnement Groupe Pour la Science c/o opper Services - CS 60003 31242 L’Union

Tarif d’abonnement Formule Intégrale 1 an (12 numéros du magazine + 4 numéros Hors-Série + accès au site) : 99 euros Europe / Reste du monde : consulter https ://www pourlascience fr/abonnements/

DIFFUSION

Contact réservé aux dépositaires et diffuseurs de presse Société OPPER

1 montée de Saint-Menet – « Espace La Valentine » Bât B 13011 Marseille 01 40 94 22 23 – aabadie@opper.io

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82079

Dépôt légal : 5636 – Août 2025 N° d’édition : M0770574-01 www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : David M. Ewalt

President : Kimberly Lau 2025. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL ». © Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche

Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

Imprimé en France

Maury Imprimeur SA Malesherbes N° d’imprimeur : 285 681

François Lassagne

Rédacteur en chef

La Mésopotamie, le « pays entre les fleuves », correspond à une vaste zone, s’étendant aujourd’hui sur l’Irak, l’est de la Syrie, le sud-est de la Turquie, le Koweït et une partie de l’ouest de l’Iran. Du moins est-ce là une manière de placer sur une mappemonde ce que les archéologues assimilent volontiers au berceau de la civilisation humaine, qui entre le Tigre et l’Euphrate abrita Sumériens, Akkadiens, Babyloniens et Assyriens. Quant à en tracer des frontières nettes… il semble raisonnable de ne pas s’entêter. Trois mille ans d’histoire ont façonné ces terres, et les découvertes archéologiques – fouilles et traces écrites – viennent régulièrement réviser l’expansion de tel ou tel royaume, mettre à jour des influences.

Kunara s’inscrit dans ces frontières floues. Ce site archéologique, inconnu il y a quinze ans, se situe dans l’actuel Kurdistan irakien. Contemporaine de l’empire d’Akkad, cette cité se trouvait sur les marges de la Mésopotamie, aux confins d’autres royaumes. Marges, confins… et nulle ligne indiscutable pour séparer des peuples qui, rapporte l’archéologue Aline Tenu après treize ans de fouilles, se croisaient manifestement à Kunara, carrefour clairement majeur, loin d’avoir encore livré tous ses secrets.

Peiner à définir des frontières n’est pas le lot des seules sciences du passé. Les astronomes, même appuyés sur l’implacable mécanique céleste, doivent aussi, parfois, composer avec le flou. Un peu moins d’une vingtaine de comètes, sans chevelure ni queue, interrogent aujourd’hui leurs catégories ordinaires. Elles ne sont assurément pas des comètes (elles n’en ont pas les atours), non plus des astéroïdes (leurs accélérations sont trop étranges). Le fameux ‘Oumuamua, corps interstellaire ayant brièvement traversé le Système solaire en 2018, se range dans ces marges, sous l’étiquette improvisée de « comète sombre ». L’histoire dira si 3I/ATLAS, corps interstellaire aussi, tout juste repéré à l’heure où nous écrivons ces lignes, restera sagement dans le registre des comètes… ou s’il invitera lui aussi à privilégier l’assouplissement des catégories, l’invention de nouveaux cadres d’interprétation. Les confins sont riches de promesses ! n

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• Ce que racontent trois bébés Homo de plus de 2 millions d’années

• TDI : deux nouveaux gènes identifiés

• Peste et évolution

• À la recherche de l’eau

NE MANQUEZ PAS

LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE

GRÂCE À LA NEWSLETTER LETTRE D’INFORMATION

• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles

• Nos autres magazines en kiosque

Inscrivez-vous www.pourlascience.fr

• L’observatoire Vera-C.-Rubin révèle ses premières images

• La brève vie des minidunes

P. 16

LES LIVRES DU MOIS

P. 18

DISPUTES

ENVIRONNEMENTALES

Le pari de la nature

Catherine Aubertin

P. 20

LES SCIENCES À LA LOUPE

Quelle part du PIB pour la recherche ?

Yves Gingras

P. 32

BIOLOGIE CELLULAIRE

LE MONDE CACHÉ DES CONDENSATS CELLULAIRES

Philip Ball

Dans la cellule, protéines et ARN forment des assemblages dynamiques – les condensats biomoléculaires Une découverte qui modifie en profondeur notre compréhension de la biologie cellulaire

P. 42

ENVIRONNEMENT

« ON PEUT REDOUTER UNE SORTE DE “MCDONALDISATION” DES ÉCOSYSTÈMES »

En couverture : © C. Verdellet, mission archéologique française du Peramagron

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un encart « FIRST VOYAGE – Pure Pepper » posé sur le magazine et diffusé sur l’ensemble des abonnés ainsi qu’un courrier de réabonnement posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés.

Entretien avec Franck Courchamp

À l’heure du réchauffement climatique et de la surexploitation des ressources, il est une autre menace qui pèse sur la biodiversité : les invasions biologiques

P. 50

ASTROPHYSIQUE

DÉROUTANTES

COMÈTES SOMBRES

Robin George Andrews

Un mystérieux groupe de comètes, sans chevelure ni queue et aux mouvements inexpliqués, laisse les astronomes perplexes.

P. 60

NEUROPHYSIOLOGIE

« LES CHANGEMENTS DE MORPHOLOGIE DES ASTROCYTES CONSOLIDENT LE SOMMEIL »

Entretien avec Armelle Rancillac

Au cœur du cerveau, un ballet microscopique entre les deux principaux types de cellules cérébrales, neurones et cellules gliales, module les phases de sommeil lent, essentiel à la récupération physiologique

P. 66

HISTOIRE DES SCIENCES

ALEXANDRA

DAVID-NEEL ET L’ABOMINABLE

HOMME DES NEIGES

Eric Buffetaut

L’exploratrice, spécialiste du monde tibétain, livra en 1954 une analyse critique des récits sur les êtres de l’Himalaya appelés « migous » ou « yétis », à côté de laquelle sont passés les cryptozoologues

P. 22

ARCHÉOLOGIE

Aline Tenu

En périphérie de la Mésopotamie, des archéologues ont mis au jour une ville riche et étonnante, Kunara, vieille de quatre mille ans, qui offre un éclairage singulier sur une époque mal connue.

P. 72

LOGIQUE & CALCUL

DES GRAPHES À LA FLÈCHE DU TEMPS

Jean-Paul Delahaye

Des modèles-jouets issus de la théorie des graphes aident à appréhender la notion de temps Et fournissent des pistes logiques pour résoudre certains paradoxes apparents

P. 78

ART & SCIENCE

L’art de rendre visible la vie Loïc Mangin

P. 80

IDÉES DE PHYSIQUE

Avec ou sans glouglou ?

Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 84

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

La défense des éléphantes

Hervé Le Guyader

P. 88

SCIENCE & GASTRONOMIE

Quand les piments s’adoucissent

Hervé This P. 90 À PICORER

P. 6 Échos des labos

P. 16 Livres du mois

P. 18 Disputes environnementales

P. 20 Les sciences à la loupe

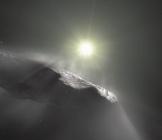

À gauche, les trois fragments de mandibule et de maxillaire étudiés par les chercheurs, à savoir DNH 83 en haut, KW 7000 juste au-dessous et Omo 222-1973-2744 en bas.

À droite, KNM-ER 820, la mandibule presque complète d’un enfant H. erectus découvert près d’Ileret, au Kenya.

PALÉOANTHROPOLOGIE

L’analyse de trois fossiles de bébés datant du premier stade évolutif de genre Homo montre que la diversification des espèces humaines s’est enclenchée très tôt.

Trouvé en 2015 à Ledi Geraru, dans l’Afar, en Éthiopie, LD 350-1, est considéré comme le plus ancien fossile Homo. Cette demi-mandibule d’un individu adulte date de 2,8 millions d’années, et l’on sait grâce aux bifaces découverts sur le site de Garba IV, situé sur un haut plateau éthiopien, qu’il y a environ 2 millions d’années, Homo erectus s’était déjà adapté à la vie en altitude. Que s’est-il passé entre ces deux dates ? Le genre Homo s’est diversifié, ce que José Braga, de l’université de Toulouse, et Jacopo Moggi-Cecchi, de celle de Florence, ont illustré en étudiant trois fossiles de bébés Homo. Les paléoanthropologues situent l’émergence du genre Homo en Afrique il y a entre 2 et 3 millions d’années Toutefois, en l’absence d’une définition suffisante de

ce qui caractérisait alors un humain, comment savoir vraiment ? Longtemps, on a cru que fabriquer des outils suffirait, puis cette illusion s’est évanouie avec la découverte de pierres taillées de 3,3 millions d’années.

H. habilis et H. erectus étaient-ils interféconds ?

Voilà pourquoi l’étude de ce qui différencie australopithèques et paranthropes de trois fossiles, a priori Homo, possiblement contemporains, est bienvenue. Car elle situe dans le temps des traits trop humains… pour être autre chose !

Il s’agit d’abord du maxillaire quasi complet de DNH 83, un bébé d’espèce inconnue mort à Drimolen, en Afrique du Sud, il y a 2 millions d’années ; puis de deux fragments de mandibules : Omo 222-1973-2744, un corps mandibulaire attribué à H habilis comportant deux molaires de lait d’un bébé mort il y a de 2,1 à 2,3 millions d’années dans la basse vallée de l’Omo, en Éthiopie, et KW 7000, la mandibule plus complète, incluant le menton d’un vraisemblable bébé erectus mort à Kromdraai, en Afrique du Sud, avant 2 millions d’années. Les chercheurs ont méticuleusement étudié les formes de ces ossements, leurs insertions musculaires, leur structure interne et leurs dents en les comparant aux mêmes parties chez plusieurs enfants humains (H. habilis et H. erectus) et paranthropes. S’agissant du maxillaire DNH 83, ils ont identifié des structures faciales nouvelles par rapport à Paranthopus : un raccourcissement de la longueur du maxillaire, la fusion précoce au cours du développement du prémaxillaire (la partie du crâne qui porte

les incisives, qui contribue à la formation de la face) et le déplacement vers l’arrière du maxillaire par rapport à l’ouverture nasale.

Pour sa part, la mandibule KW 7000 présente deux traits dérivés qui s’alignent avec ceux qu’on observe chez les premiers H. erectus présumés : un menton incliné verticalement et des attaches du muscle géniohyoïdien (le muscle qui sous-tend la mandibule depuis la base du menton vers la gorge) situées plus en avant de la mandibule, point confirmé par un déplacement vers l’avant de l’os hyoïde (un petit os flottant en forme de U situé dans la partie supérieure du cou, juste en dessous de la langue et au-dessus du larynx). Caractérisée par sa gracilité, la mandibule KW 7000 se trouve à l’intérieur du spectre des formes de mandibule des enfants et bébés humains actuels. Finalement, le corps mandibulaire Omo 222-1973-2744 semble plus primitif, en comparaison avec KW 7000. Il paraît s’aligner plus étroitement avec le même os chez Paranthropus robustus, mais cette observation doit être nuancée par manque de fossiles de comparaison appartenant à des espèces contemporaines (H. habilis et H rudolfensis) En fait, les enfants habilis possédaient probablement des dents déjà humaines mais une mandibule plus robuste de type paranthrope. Quoi qu’il en soit, les constatations faites par les chercheurs révèlent que dès le premier stade évolutif du genre Homo, la diversification de l’espèce humaine était déjà en marche Concrètement, il semble qu’H habilis et H erectus ont cohabité très tôt en Afrique sans que ce dernier ne soit le descendant du premier Ont-ils été interféconds ? Leurs différences s’expliquent parce qu’elles s’étaient accumulées depuis des centaines de milliers d’années, à partir d’un ancêtre commun Peut-être l’espèce représentée par la fameuse mandibule de Ledi Geraru, découverte dans l’Afar ?

Affaire à suivre ! n

François Savatier

Les troubles du développement intellectuel (ou TDI) concernent 1 % de la population en France. Ils ont de multiples origines, dont certaines restent inconnues. Christel Depienne et ses collègues viennent d’identifier deux nouveaux gènes impliqués.

Propos recueillis par Louise Le Ridant

CHRISTEL DEPIENNE université d’Essen, en Allemagne

Que sont les troubles du développement intellectuel ?

Les troubles du développement intellectuel sont des maladies qui touchent le cerveau et qui se traduisent dans les cas les plus sévères par une déficience intellectuelle importante, fréquemment accompagnée d’épilepsie et de malformations cérébrales. Les causes majeures sont les mutations génétiques de novo : des mutations spontanées, non présentes chez les parents. Les spécialistes ont répertorié au moins 1 700 formes monogéniques, qui impliquent un gène majeur. C’est énorme ! Malgré cela, dans environ 50 % des cas, suspectés d’être d’origine génétique, on ne parvient pas à diagnostiquer la cause.

À quoi est due cette absence de diagnostic ?

Quand les généticiens recherchent l’origine génétique d’une maladie, la plupart d’entre eux analysent uniquement les gènes codants, c’est-à-dire ceux qui codent une protéine. Pourtant, 98 % du génome est non codant, dont 80 % a un rôle fonctionnel, notamment en produisant des ARN non traduits qui régulent l’expression des gènes codants. Or, bien que les progrès des techniques de séquençage permettent désormais de traiter l’ensemble du génome, l’interprétation des régions non codantes est plus di cile. Il est probable qu’en se concentrant uniquement sur les régions codantes, les généticiens passent à côté de nombreux variants responsables de troubles du neurodéveloppement. Ce sont justement ces gènes non codants que nous avons étudiés pour identifier de nouvelles mutations délétères.

En les étudiant qu’avez-vous obtenu ? En 2023, nous avons trouvé chez un patient un variant de novo du gène RNU4-2 par analyse du génome. Les variants de ce gène se sont révélés étonnamment fréquents, expliquant environ 5 cas sur 1 000 de TDI. Le gène

a donné son nom au trouble associé : le syndrome de ReNU. Portés par cette première avancée, nous avons ensuite analysé les génomes de 24 000 patients français auxquels sont venus s’ajouter ceux d’autres cohortes de personnes atteintes de maladies rares, disponibles en France, en Allemagne et dans le reste du monde. Nous avons ainsi identifié deux nouveaux gènes : RNU5B-1 et RNU5A-1. Comme RNU4-2, ces deux gènes codent, ensemble, un petit ARN du « splicéosome », un complexe dynamique qui coupe et élimine certaines séquences des ARN prémessagers obtenus après transcription de l’ADN. Cette étape d’épissage permet d’obtenir l’ARN messager définitif, qui est ensuite traduit en protéine. Les variants pathogènes de ces deux gènes engendrent des troubles proches du syndrome de ReNU.

Quelles sont les retombées de vos résultats ?

Les tests ainsi mis en place pour détecter les mutations identifiées sont des révolutions pour les familles qui sont en errance diagnostique. Les maladies associées appartiennent à la famille des maladies dites « rares » (touchant moins de 2 individus sur 1 000), pourtant on estime que 100 000 personnes dans le monde portent un variant pathogène de RNU4-2 et sont touchées par le syndrome de ReNU. Comprendre les mutations génétiques qui causent les troubles du neurodéveloppement pourrait aider les scientifiques à développer des traitements qui cibleraient des mutations en vue d’atténuer les symptômes chez les patients. Par ailleurs, ces résultats reflètent le travail fructifiant d’une collaboration scientifique internationale : chacun a apporté son savoir-faire et mis à disposition ses résultats. Sans la puissance de cette collaboration nous n’aurions jamais pu avoir de nouveaux résultats aussi rapidement. n

J. Braga et J. Moggi-Cecchi, Nat. Comm., 2025.

économiste de l’environnement, directrice de recherche à l’IRD et membre de l’UMR Paloc au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris

Les alertes des scientifiques et les catastrophes environnementales s’enchaînent sans infléchir les politiques de compétitivité. Comment réagir ?

La compétitivité pour seule direction, celle indiquée par l’A69

Les défenseurs de l’environnement sont à la peine. Les attaques tous azimuts du président Trump s’inscrivent dans la vague de dérégulation des normes environnementales et sociales qui atteint l’Europe. Elles témoignent de la montée d’une extrême droite farouchement hostile à l’écologie et à la diversité des populations. Toute forme de savoir qui ne soutiendrait pas les objectifs d’une croissance débridée est vouée aux gémonies.

La compétitivité reste le maître mot. Dans une lettre ouverte publiée le 2 avril 2025, près de 2 000 scientifiques, tous de l’Académie américaine des sciences, d’ingénierie et de médecine, appellent à défendre la science contre Trump, mais craignent surtout de laisser d’autres pays développer les technologies d’avenir Quant au président Macron, il accueille les scientifiques américains au nom de la solidarité internationale, mais aussi au nom de l’efficacité économique et de la compétitivité De quelle science est-il question ?

Il n’y a pas si longtemps l’Europe évoquait la science et la résilience pour

élaborer son pacte vert L’état d’urgence climatique décrété en 2019 par une Commission européenne particulièrement novatrice a été renvoyé aux oubliettes par le rapport Draghi de 2024 sur la nécessité de relancer la croissance pour assurer la compétitivité de l’Europe, retombée dans la doxa libérale usuelle Ainsi, les avancées comptables et juridiques comme la

L’impératif de compétitivité fait régresser le droit de l’environnement

£directive CSRD (Corporate sustainability reporting directive), qui demandent aux entreprises de rendre compte de leur dépendance à l’environnement et de leurs impacts sur celui-ci, sont désignées, notamment par les membres des patronats européens, comme autant d’entraves au commerce La loi sur le devoir de vigilance, qui s’enquiert des conditions sociales et environnementales de leurs fournisseurs risque d’être purement et

simplement abrogée. En France, sous prétexte de simplifier la vie des « agriculteurs », les mesures de protection des écosystèmes et de la santé des populations sont démantelées, renforçant un modèle compétitif mortifère, sans proposer de solutions alternatives qui protégeraient des changements climatiques et démographiques à venir Inversion des valeurs, la Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au nom de laquelle le chantier de l’A69 a été suspendu, avant d’être réautorisé une semaine plus tard, ne s’applique pas à la protection de la biodiversité, mais dispense les projets industriels d’évaluation environnementale.

Pourtant, la course à la croissance et ses conséquences néfastes sur les conditions de vie sur Terre sont largement documentées et dénoncées depuis plus de cinquante ans par la recherche scientifique comme par les instances de l’ONU et les mouvements sociaux Le développement durable devait réconcilier l’économie, l’environnement et le social Aujourd’hui, l’impératif économique fait régresser le droit de l’environnement et accentue les inégalités alors que l’urgence climatique nécessite au contraire des politiques assurant la solidarité, et non la compétitivité, entre tous les êtres vivants.

Comment résister à cet effroyable retour en arrière vers un monde qui n’existe plus ? Où atterrir ? demandait Bruno Latour Pour ne pas désespérer, on peut jouer à l’autruche et choisir la méthode Coué : « Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux » Mais on peut aussi revisiter le pari de Pascal. Il y a tout à gagner à croire que l’on peut résister et continuer à travailler pour l’amélioration des conditions d’existence de tous les habitants de la planète. Car l’acharnement des autocrates contre les avancées sociales et environnementales est une réponse dérisoire face à la puissance de la nature L’accé lération des catastrophes climatiques était prévue de longue date, comme les faillites à venir des secteurs reposant sur l’exploitation des énergies fossiles, notamment celui de l’automobile Faisons le pari de la nature ! n

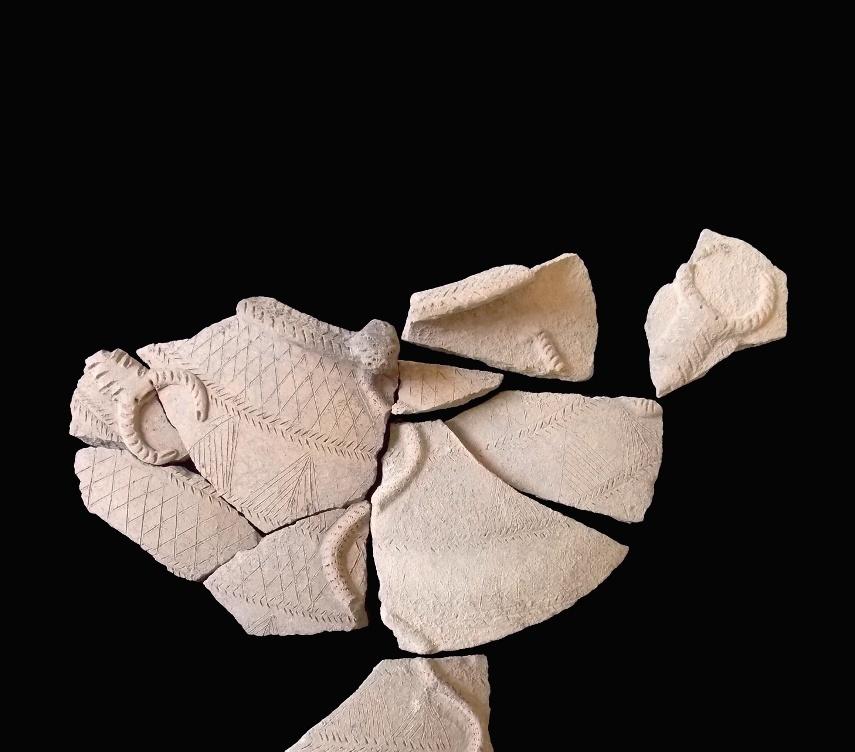

Fragment d’une grande jarre de stockage décorée de lignes, de scorpions et de serpents modelés. Ces animaux sont des motifs très courants dans le Proche-Orient ancien, mais leur association, sur un même vase, est plutôt rare, alors qu’elle est très fréquente à Kunara. Le scorpion est, quant à lui, exceptionnel : loin de le représenter comme un animal dangereux, le potier lui a donné deux yeux et une bouche souriante.

L’ESSENTIEL

> La ville de Kunara a été découverte il y a une quinzaine d’années. Située dans l’actuel Kurdistan irakien, elle prospérait il y a environ quatre mille ans, en périphérie de la Mésopotamie.

> Ses bâtiments massifs et les nombreux objets retrouvés suggèrent qu’il s’agissait d’un pôle économique et politique majeur.

> Mais ses relations exactes avec la Mésopotamie et ses autres voisins restent à préciser.

> Sa destruction soudaine par le feu rajoute au mystère qui entoure cette cité.

L’AUTRICE

ALINE TENU

chargée de recherche CNRS au laboratoire Archéologies et sciences de l’Antiquité, à Nanterre, et che e de la mission archéologique française du Peramagron, Kunara

En périphérie de la Mésopotamie, des archéologues ont mis au jour une ville riche et étonnante, Kunara, vieille de quatre mille ans, qui offre un éclairage singulier sur une époque mal connue.

Faire parler une ville est un défi fascinant En interrogeant minutieusement son architecture, en analysant ses poteries ou encore en déchiffrant ses tablettes, il est possible de remonter le temps, d’esquisser la façon dont les populations y vivaient, s’organisaient et interagissaient avec le reste du monde Dans le cas de Kunara , l’aventure a débuté en 2010, quand Christine Kepinski et moi-même, chercheuses au CNRS, avons été invitées par les autorités kurdes pour contribuer à l’actualisation de la carte des sites archéologiques du Kurdistan irakien. À cette occasion, nous avons rencontré les archéologues d’Erbil , la capitale de la région , et de Souleymanieh , une grande ville culturelle , proche de la frontière avec l’Iran. En 2011, nous avons parcouru une trentaine de sites, dont quatre ont retenu notre attention. Et c’est dans ce contexte que nous avons commencé à travailler sur le site de Kunara, à

quelques kilomètres au sud - ouest de Souleymanieh Ce site se trouve dans une large vallée agricole, à 700 mètres d’altitude, irriguée par la rivière Tanjaro et entourée de montagnes, parmi lesquelles le sommet Peramagron, qui culmine à 2 611 mètres. D’un point de vue historique, cette région est captivante, car elle se trouve aux marges de la Mésopotamie, soulevant autant de questions sur la manière dont elle interagissait avec ses voisins. De façon étonnante, très peu de recherches archéologiques ont été conduites dans cette partie du Moyen-Orient En 1928, la préhistorienne britannique Dorothy Garrod, puis les archéologues américains Robert et Linda Braidwood, entre 1948 et 1955, se sont surtout intéressés à des périodes plus anciennes datant de la Préhistoire et du Néolithique . Deux programmes de fouilles de sauvetage menées dans les années 1950 ont permis d’identifier de nombreux sites, mais malheureusement les résultats n’avaient pratiquement pas été publiés

Empire d’Akkad

Empire d’Ur III

Frontières des États actuels

Mer Méditerranée

Mer

Caspienne

Lullubum

Gutium

Extension du golfe

Persique au IIIe millenaire avant notre ère

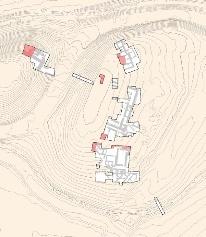

Kunara 25 m N

Chantier A

Chantier B5

Chantier D1

120 m

Chantier E

Chantier B3

Chantier B

Chantier C

Chantier D2

Le site de Kunara se situe dans le Kurdistan irakien, à 5 kilomètres au sud-ouest de la ville de Souleymanieh et à quelques dizaines de kilomètres de la frontière iranienne. La ville se trouvait sur les marges de la Mésopotamie et était contemporaine de l’empire d’Akkad (en ocre, à gauche, extension approximative sous le règne de Naram-Sin, vers 2200 avant notre ère), puis d’Ur III (en marron, à son extension maximale au XXIe siècle avant notre ère). Elle était aussi voisine de plusieurs royaumes (noms en rouge), ce qui en faisait probablement un carrefour majeur. La fouille de la ville (à droite) est subdivisée en plusieurs chantiers, la ville haute (chantier A) se situe à l’ouest, tandis que la ville basse s’étend à l’est. Sur tous les chantiers, des bâtiments monumentaux ont été mis au jour, suggérant l’importance administrative de la ville.

Ce contexte pouvait paraître peu porteur, mais en réalité il était extrêmement stimulant, car tout était à faire Inconnu il y a quinze ans, tout juste inventorié par les archéologues des services locaux des antiquités, le site de Kunara n’avait jamais été fouillé et nous n’avions aucune idée de ce que nous allions découvrir Allionsnous dégager un modeste village, un centre administratif et politique, ou une capitale régionale ? Kunara était-elle un avant-poste mésopotamien aux marges de la chaîne des monts Zagros, qui s’étendent sur toute la partie ouest de l’Iran ? Kunara appartenait-elle plutôt à un des puissants royaumes du Zagros dont les textes mésopotamiens rapportent l’existence ? C’est avec toutes ces questions en tête que nous avons ouvert les chantiers le 15 septembre 2012.

Très vite , le site s’est révélé par son ampleur : une ville majeure datant d’il y a quatre mille ans Même avant de commencer le chantier, la topographie ancienne de Kunara se devinait très aisément dans le paysage, avec une ville haute, à l’ouest, et une ville basse, à l’est, mais dont les limites n’étaient pas claires

Cela s’explique par le fait que la région, très fertile, a été, et est toujours, intensément cultivée. Les travaux agricoles ont ainsi modifié le paysage ancien Avant de commencer les fouilles, nous imaginions découvrir dans la ville haute un quartier public et dans la ville basse des secteurs d’habitation. Comme souvent en

archéologie, le terrain a déjoué nos prévisions S’il y a bien un bâtiment monumental dans la ville haute, la ville basse n’a livré à ce jour que des édifices publics. Où vivaient alors les habitants de Kunara ? De vastes zones, qui n’ont pas encore été explorées, pourraient révéler la présence de maisons , mais nous ne pouvons exclure l’hypothèse que Kunara était un centre monumental, entouré d’espaces peu densément bâtis qui accueillaient quelques constructions en dur et surtout des campements Si c’était le cas, Kunara aurait suivi un modèle urbain très différent de celui que l’on rencontre d’habitude dans la plaine mésopotamienne Le centre monumental de Kunara, qui date de la fin du IIIe millénaire avant l’ère actuelle, se compose de plusieurs bâtiments dont le plus imposant se trouvait sur la ville haute Il a été édifié au sommet d’une terrasse haute de 3,5 mètres, ses murs atteignant 2,8 mètres d’épaisseur. À ce jour, rien ne permet de deviner sa fonction La puissance des maçonneries fait naturellement penser à une construction militaire, mais sa forme, peut-être ovale, le rangerait dans une autre catégorie, celle des temples ovales sur terrasse dont on connaît plusieurs exemples ailleurs en Mésopotamie, à Khafajeh (au nord-est de Bagdad), à Tell el-Obeid (dans le sud de l’Irak), ou encore à Tell Brak et Tell Mozan (dans le nord-est de la Syrie).

Au cœur de la ville basse, les bâtiments ont été implantés de manière parfaitement orthogonale, selon un plan d’urbanisme préétabli Sa

mise en œuvre a nécessité de gros travaux de terrassement, indispensables pour araser les constructions plus anciennes Les espaces de circulation ont été soigneusement aménagés et recouverts de cailloutis afin d’éviter que la boue ne rende les chaussées glissantes. Une place, d’au moins 50 mètres carrés, avait quant à elle été revêtue de galets. La découverte de plusieurs canalisations, faites en pierre ou en manchons de terre cuite, révèle l’importance que les habitants de Kunara apportaient à la circulation et à l’évacuation des eaux. Cela n’est pas surprenant, connaissant la pluviométrie de la région à l’époque, similaire à celle d’aujourd’hui : si les mois d’été ne voient pas une goutte de pluie, celle-ci tombe abondamment entre décembre et mars, avec plus de 100 millimètres par mois

Les bâtisseurs de Kunara ont parfaitement su adapter leurs constructions à la topographie ancienne du site tant pour l’implantation des bâtiments que pour les choix techniques présidant à leur édification. Partout en ville basse, ils ont tenu compte du fait que le sol s’élevait sensiblement vers le nord-ouest. La qualité des constructions est évidente Les murs sont érigés avec une superstructure en terre sur des soubassements en pierre

Contrairement à ce que nous attendions, le recours à la brique crue, séchée au soleil, est assez limité à Kunara, alors qu’il prédomine très largement dans la plaine mésopotamienne En revanche, nous avons identifié plusieurs autres techniques, qui étaient toutes bien maîtrisées par les maçons. La première nous a beaucoup décontenancés au début des fouilles, car elle utilise aussi des briques Mais celles-ci ne sont pas séchées au soleil avant d’être mises

La période principale d’occupation de Kunara, vers 2200-2000 avant notre ère, correspond en Mésopotamie du Sud à l’épanouissement de deux grands empires. Le premier est l’empire dit d’Akkad, du nom de sa capitale. Fondé par Sargon (2316-2277), il connaît sans doute son expansion maximale sous le règne de son petit-fils, Naram-Sin (2253-2198).

Šar-kali-šarri, son fils dont le nom signifie « roi de tous les rois » hérite d’un empire encore puissant, mais la fin de son règne est marquée par plusieurs défaites militaires, notamment dans le Zagros. À sa mort s’ouvre une période de confusion qui s’accompagne d’un repli territorial significatif, mais ensuite deux rois, Dudu et Šu-Turul, parviennent à se maintenir pendant quarante ans. C’est à peu près la période où les rois d’Ur entreprennent d’accroître leur territoire, en particulier en direction de l’est et du Zagros. Ce nouvel empire, appelé conventionnellement celui de la troisième dynastie d’Ur (Ur III), dura environ un siècle entre 2102 et 1995 avant notre ère. Si ces deux États partagent de nombreux points communs, ils se distinguent d’abord par le choix de la langue de chancellerie : l’akkadien pour le premier, le sumérien pour le second, mais aussi par leur fonctionnement et leur structure. Nos découvertes à Kunara datent entre la fin de l’empire d’Akkad et le début de celui d’Ur III, ce qui naturellement complique la compréhension du site dans son contexte historique. En particulier, sa destruction est-elle liée à ce changement d’influence dans la région ?

en place Elles sont encore humides ; de fait, elles épousent la forme des pierres du soubassement Dans la deuxième technique, des pains de terre de différentes couleurs ( beiges , brunes, vertes, blanches et orange) et d’une longueur pouvant atteindre 0,8 mètre sont inclus dans un mortier marron clair La troisième technique utilisée par les constructeurs est celle de la bauge litée, dans laquelle les bâtisseurs superposent des couches de terre à bâtir, soigneusement préparée

À ce jour, toutes nos tentatives pour expliquer les raisons du choix de telle ou telle technique ont été vaines : aucun critère ne paraît prévaloir Le mur extérieur du plus vaste

Les villes de Kunara, à l’époque, et de Souleymanieh, aujourd’hui, sont situées dans une large vallée agricole cernée de montagnes, les monts Zagros, qui marquent la frontière occidentale de l’Iran. Les tablettes retrouvées à Kunara témoignent d’une importante activité agricole dans la région.

L’architecture de Kunara se distingue par sa régularité, par le soin apporté au traitement des espaces extérieurs et par la qualité du bâti. L’entrée de l’édifice – le plus grand de la ville basse – est marquée par un seuil monolithique auquel on accédait par une chaussée en pierre. La pièce d’entrée était très bien conçue. Le cheminement en chicane permettait au garde, qui se tenait dans une petite pièce juste à gauche de la porte d’accès, de surveiller et contrôler les entrées et sorties.

bâtiment de la ville basse – il mesure 40 mètres sur au moins 37 – est d’ailleurs fait selon les deux dernières techniques La variété des méthodes pourrait révéler que plusieurs groupes d’ouvriers travaillaient au même moment et sur les mêmes bâtiments , mais qu’ils avaient des bagages techniques et des pratiques constructives différentes . Cette variété pourrait s’expliquer par le fait qu’ils venaient de divers lieux, mais en l’état actuel, on ne peut guère confirmer ou infirmer cette hypothèse. En tout cas, pour les cheffes de chantier, Florine Marchand, de l’université de Liège, et Barbara Chiti, du CNRS, et pour les ouvriers, ces techniques ont un évident point commun problématique : elles rendent les murs extrêmement difficiles à reconnaître lors des fouilles

Du fait de sa localisation dans une zone montagneuse aux marges de la Mésopotamie et de sa surface modeste , Kunara pourrait n’avoir été qu’un site isolé, mais il n’en est rien. De nombreux indices révèlent qu’elle était intégrée dans des réseaux d’échange à longue distance Nous avons découvert des moules

destinés à la confection de lames en bronze, un alliage de cuivre et d’étain. Or aucun gisement de ces minerais ne se trouve dans l’environnement immédiat de Kunara. L’approvisionnement venait probablement du sud - ouest de la Turquie, d’Iran, d’Asie centrale, voire d’Afghanistan L’Anatolie serait aussi la source de l’obsidienne, taillée en forme de lame, qui a été retrouvée sur le site Des coquillages marins montrent, quant à eux, les liens que Kunara entretenait avec le Sud mésopotamien et, audelà, avec le golfe Persique et l’océan Indien. L’un d’eux est très intrigant, car ce coquillage ne présente a priori aucun intérêt. Il ne peut être ni consommé ni utilisé pour sa nacre, contrairement à un autre spécimen sur lequel les traces de travail sont sans équivoque

La ville semblait donc bien connectée, mais quelles activités y trouvait-on ? Dès la première campagne de fouilles en 2012, nous avons compris que Kunara était, à la fin du IIIe millénaire, un centre de pouvoir Cette première impression a rapidement été confirmée par la découverte d’un sceau-cylindre, de scellements et de tablettes cunéiformes, autant d’objets avec une fonction administrative Jusqu’alors, aucune tablette aussi ancienne n’avait été exhumée dans la région de Souleymanieh La possibilité

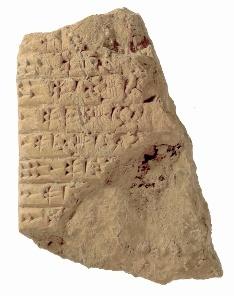

Les tablettes de Kunara sont écrites en akkadien, la principale langue sémitique parlée alors en Mésopotamie. Elles contiennent également des signes, appelés « sumérogrammes », qui notent la langue sumérienne. Cette dernière est une langue isolée, principalement utilisée en Mésopotamie du Sud au IIIe millénaire. Quelques noms de lieux ou de personnes ne sont cependant ni sumériens ni akkadiens et correspondent sans doute à la langue locale. Cette dernière pourrait être apparentée au hurrite, qui appartient à une famille linguistique éteinte. Plusieurs scribes ont travaillé à Kunara ainsi que le révèle l’identification de « mains de scribe » di érentes, c’est-à-dire de manières di érentes de former les signes cunéiformes. Nous ne connaissons pas la langue maternelle de ces scribes, mais ils maîtrisaient parfaitement les usages de l’écrit. Certaines particularités, et notamment le fait que l’un d’eux ait coupé un signe cunéiforme au bout d’une ligne, font penser qu’ils ont été formés localement, car la coupure de signes est complètement inhabituelle. L’écriture à Kunara vient de Mésopotamie, il n’y a aucun doute, mais nous ne savons rien de la manière dont elle y est arrivée. A-t-elle été apportée par les armées d’Akkad au cours de campagnes militaires ? S’est-elle plutôt di usée de proche en proche, les habitants de Kunara l’ayant adoptée du fait des possibilités qu’elle présentait ?

d’en trouver à Kunara était d’ailleurs l’objet de plaisanteries au sein de l’équipe , tant cela paraissait peu probable !

Les tablettes, étudiées sous la direction de l’épigraphiste Philippe Clancier, de l’université Paris-1-Panthéon Sorbonne, proviennent de deux chantiers de fouille différents de Kunara, ce qui montre l’existence sur le site de deux « bureaux » administratifs distincts. Entre 2015 et 2018, plus d’une centaine de tablettes et de fragments ont été inventoriés sur le chantier C, dans le sud de la ville basse et sur le chantier E, dans le nord de la ville basse. Les tablettes sont très endommagées et la plupart n’étaient plus lisibles, mais toutes témoignent de l’important usage de l’écrit par des scribes expérimentés Toutes celles qui ont été déchiffrées sont des textes administratifs en akkadien, qui enregistrent, pour la plupart, des entrées et des sorties de farine issues de différentes céréales, principalement orge et blé, et de mouture plus ou moins fine. L’une d’elles révèle l’existence à Kunara d’une unité de mesure connue nulle part ailleurs , le gur du Subartu . Vers 22002000 avant notre ère, l’unité de mesure la plus courante était le gur royal, dit aussi gur d’Akkad, qui représente environ 300 litres Le mot subartu est bien connu : il désigne avec un sens très général le « nord » et ne correspond à aucun État en particulier. Cette appellation, qui n’est certainement pas née à Kunara même, mais dans le sud de la Mésopotamie, montre la particularité du système de mesure qui y était utilisé.

Les textes sur les farines nous renseignent également sur l’organisation en place à Kunara : des localités, sans doute les villages alentour que l’on devine encore dans le paysage, livraient

Plus d’une centaine de table es et de fragments ont été inventoriés £

des farines en assez grosses quantités – plusieurs centaines de litres –, ces dernières étaient ensuite redistribuées à différentes personnes Ces individus sont connus par leur nom, mais l’un d’eux n’est identifié que par son titre : ensi Ce titre est bien attesté dans la documentation cunéiforme, mais sa traduction précise est difficile Il peut en effet désigner soit un gouverneur soit un roi, qui, dans la conception mésopotamienne, exerçait le pouvoir au nom du dieu principal. Même s’il est impossible sur la seule base des textes de trancher entre ces deux propositions, la seconde hypothèse ne paraît pas invraisemblable tant Kunara se distingue par la monumentalité de son centre bâti, par l’importance de l’écrit et par la place de la gestion comptable. L’ ensi de Kunara a peut- être même été représenté Le décor d’une grande jarre exceptionnelle montre en effet un cavalier, monté sur un équidé qui pourrait être un cheval Si la

présence de l’animal à Kunara était confirmée (des ossements seront analysés dans les prochains mois ), cela révélerait l’arrivée très ancienne de cette monture, qui à n’en pas douter, était un signe de prestige De ces découvertes commence à émerger l’image d’un pôle politique et économique important, mais si on y trouve des empreints mésopotamiens, comme l’écriture ou des titres administratifs, on y constate aussi des spécificités, telle l’unité de mesure locale La question reste posée : Kunara était-elle l’avant-poste d’un des empires mésopotamiens (voir l’encadré page 25) ou avait-elle un autre statut ? Nous ne connaissons pas le nom ancien de Kunara (qui est un toponyme contemporain) ni a fortiori l’étendue du pouvoir de l’ensi, mais ce dernier aurait pu exercer son influence sur l’ensemble de la région, alors appelée le Lullubum.

Sur les chantiers du Proche-Orient, on trouve en général des dizaines de kilogrammes de tessons céramiques à chaque campagne et Kunara ne fait pas exception ! Ici, le matériel a été cassé sur place lors de la destruction du site. Tous les tessons sont repérés, collectés, lavés et triés. L’étude permet ensuite de mieux comprendre la fonction de la pièce dans laquelle ils ont été découverts : stockage à long terme en grosses jarres peu maniables, préparation alimentaire avec des pots ou des faisselles, cuisson dans des céramiques résistant à la chaleur, consommation des aliments dans de petites coupes. Les études céramiques permettent également d’affiner la datation relative des sites, car, comme aujourd’hui, les modes et habitudes ont changé au cours du temps.

Le nom du Lullubum apparaît pour la première fois dans des listes de noms géographiques, datées du milieu du IIIe millénaire, au milieu d’autres toponymes des montagnes du Zagros Aucune information n’est donnée, mais la présence même du Lullubum dans ces textes montre qu’il était connu des savants vivant dans le sud de la Mésopotamie. Peu de temps après, des textes administratifs découverts sur plusieurs sites mésopotamiens enregistrent des moutons ou de l’orge issus du Lullubum, mais ne fournissent pas non plus d’informations sur cet État dont aucun texte ne nomme ni la capitale, ni les villes principales. Objet de la convoitise des souverains mésopotamiens, mais aussi des rois montagnards voisins, son histoire oscille entre période d’indépendance, campagnes militaires et soumission temporaire à des royaumes plus puissants.

Kunara était probablement aussi un centre cultuel. Aucun des textes découverts jusqu’à présent ne livre d’informations sur les croyances ou sur les rites pratiqués dans cette ville, mais trois bâtiments distincts ont abrité des cérémonies ou des rituels dans la ville basse. Le premier a été l’objet d’une fermeture rituelle, comme s’il avait été en quelque sorte « désacralisé » Au cours d’une cérémonie, qui n’a pas dû durer plus de quelques jours au maximum, le bâtiment a été rempli consciencieusement, parfois avec des pains de terre noyés dans de la terre à bâtir, parfois avec de la terre non préparée. Avant et pendant le remplissage, des personnes – dont on ignore tout – ont brisé de grands vases très décorés dont ils ont éparpillé les tessons Des cornes de chèvre sauvage et de mouflon, ainsi que des bois de cerf y ont aussi été déposés On a même mis au jour une patte de lion encore en connexion et le fragment d’un crâne, dont l’archéozoologue, Michaël Seigle, du bureau d’études archéologiques Éveha, à Lyon, pense qu’ils pourraient appartenir à un même animal À l’évidence, il ne s’agit pas des restes de consommation quotidienne. Cornes et ramures de cerf constituaient peut-être des trophées qui, avant d’être enfouis et parfois brûlés, étaient exposés dans le bâtiment, à moins qu’ils ne soient les ultimes vestiges des animaux sacrifiés lors du rituel Quant aux restes de lion, leur interprétation est encore plus difficile La fouille de la pièce est loin d’être terminée, mais s’ils sont issus du même individu, il pourrait s’agir d’une dépouille portée à certaines occasions. Au Ier millénaire, des basreliefs découverts dans le palais nord-ouest du roi Aššurnașirpal II (883-859) à Nimrud (l’ancienne Kalhu) montrent des hommes revêtus de peau de lion célébrant la victoire de ce roi assyrien, mais pour la fin du IIIe millénaire, on ne connaît pour l’instant aucun parallèle.

ARMELLE RANCILLAC est neurobiologiste, spécialiste des interactions entre les cellules gliales et les neurones dans la régulation du sommeil, chercheuse à l’Inserm et a liée au Collège de France, au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie.

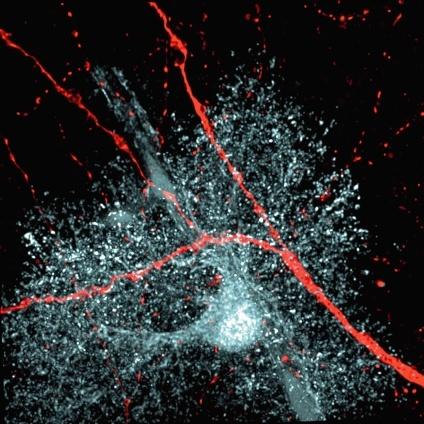

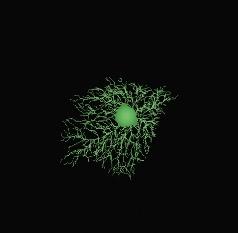

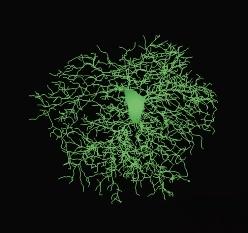

Les astrocytes (en rouge) font partie des cellules gliales, qui constituent la moitié des cellules du cerveau. Ils entretiennent de nombreuses relations, structurelles et fonctionnelles, avec les neurones (en bleu).

Au cœur du cerveau, un ballet microscopique entre deux types de cellules cérébrales, les neurones et les astrocytes, module les phases de sommeil lent, essentiel à la récupération physiologique.

Quels sont les mécanismes de régulation principaux du sommeil ?

Il en existe deux principaux : la régulation homéostatique et la régulation circadienne. Commençons par la première Elle repose sur l’accumulation d’une petite molécule, l’adénosine, au cours de la journée Cette molécule est issue de la dégradation de l’ATP (adénosine triphosphate), qui est la molécule énergétique de l’organisme. Au cours de la journée, les cellules, pour répondre à leurs besoins en énergie, utilisent l’ATP en clivant ses phosphates : l’adénosine triphosphate devient de l’adénosine diphosphate, puis monophosphate et, in fine, il ne reste plus que de l’adénosine Par conséquent, les cellules – et donc le cerveau – sont capables de coder le temps passé en éveil grâce à l’accumulation d’adénosine Cette accumulation est à l’origine de la « pression de sommeil » ressentie en fin de journée, car plus l’adénosine s’accumule, plus elle va stimuler les neurones promoteurs du sommeil Une sieste, en diminuant ponctuellement le taux d’adénosine , relève au contraire la pression de sommeil et améliore la vigilance. Nous avons pu démontrer que le glucose favorise la libération d’adénosine, de façon plus importante en fin qu’en début de journée Pour privilégier l’éveil, il est donc recommandé de limiter son apport glucidique, surtout passé 17 heures Les pilotes de chasse n’ont donc plus le droit à leur barre chocolatée en vol !

À ÉCOUTER

Découvrez la version complète de cet entretien en audio, avec le podcast « À l’écoute de la science ». https://s.42l.fr/PodcastPLS

Comment fonctionne la régulation circadienne ?

Elle est liée au cycle de vingt-quatre heures de l’alternance jour-nuit – d’où son nom Notre organisme hérite de son histoire évolutive un rapprochement entre notre rythme de sommeil et l’alternance entre jour et nuit sur Terre : nous sommes plus actifs pendant la journée, quand il est plus facile de se déplacer ou de chasser. Ce rythme biologique lié à la pulsation naturelle dépend d’une horloge interne située au centre de notre cerveau, le noyau suprachiasmatique, qui l’impulse à toutes les cellules de l’organisme Plusieurs facteurs contribuent à la régularité de ce noyau : activité physique, prise alimentaire, interactions sociales…

Le facteur le plus important est la lumière C’est pour ça qu’on préconise souvent d’aller dehors et de bien s’exposer à la lumière, surtout le matin, pour « mettre à l’heure » cette horloge. Son bon fonctionnement définit des fenêtres de sommeil pendant lesquelles celui-ci est plus profond, régénérant Dans le cas d’un décalage horaire à la suite d’un voyage, le sommeil est ainsi moins réparateur, et il faudra quelques jours pour que l’horloge interne se recale.

Que sait-on des phases du sommeil et des circuits cérébraux qui les sous-tendent ?

Un astrocyte (en blanc) est traversé par les dendrites (en rouge) d’un neurone.

Lors de l’endormissement, les neurones de notre cortex, à la surface de notre cerveau, vont avoir tendance à se synchroniser. Au début, cela correspond au sommeil lent léger ; puis, plus cette synchronisation s’intensifie, plus on descend en profondeur dans le sommeil, pour arriver au sommeil lent profond. Dans le sommeil lent profond, ou sommeil à onde lente, un électroencéphalogramme montrera de grandes oscillations lentes et profondes caractéristiques Puis survient le sommeil paradoxal, lors duquel l’activité électrique cérébrale est beaucoup plus proche de celle de l’éveil que de celle du sommeil lent Dans cette phase, par ailleurs, tous les muscles de l’organisme sont inhibés, à l’exception des muscles oculaires , et les saccades oculaires y sont caractéristiques Ces phases s’enchaînent pour former des cycles. Ceux-ci ne sont pas homogènes Les phases de sommeil profond sont plus importantes en début de nuit ; avant le réveil, au 4e ou 5e cycle, c’est le sommeil paradoxal qui prédomine . Comme chaque phase joue un rôle différent, il faut éviter de dormir de manière trop fractionnée pour avoir suffisamment de sommeil paradoxal…

Est-ce que le stress est susceptible de modifier l’enchaînement de ces phases ?

Une autre manière de présenter l’alternance entre veille et sommeil, c’est de considérer que le cerveau possède un système de bascule entre les deux ; et que lorsqu’un état commence à prendre le dessus, il inhibe l’autre, sous l’effet du jeu d’interactions inhibitrices

UN CYCLE DE SOMMEIL

Éveil

Sommeil lent léger

Sommeil lent profond

Sommeil paradoxal

Phase de sommeil

Le sommeil se décompose en cycles, à l’intérieur desquels se succèdent trois phases principales : le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Les astrocytes interagissent avec les neurones. Ils modulent notamment l’activation de ceux d’un petit noyau cérébral, le VLPO, essentiel au sommeil lent, au fil des alternances veille-sommeil.

réciproques. Ce système de bascule a été modélisé sous le nom de « flip flop switch », pour rendre l’idée que le passage d’un état à l’autre est susceptible de se faire rapidement Le cas du stress est particulier : du fait que les niveaux de cortisol sont élevés, le cerveau se trouve en hyperéveil, la bascule vers le sommeil est inhibée anormalement En sens inverse , on remarque souvent que la dépression va défavoriser l’état d’éveil, au profit de périodes de somnolence Ce système de balance , entre veille et sommeil, dépend des régulations circadienne et homéostatique

Mais il y a plus fort : on a récemment mis en évidence que toutes les zones du cerveau ne se trouvent pas forcément au même stade de sommeil au même moment Des enregistrements en électroencéphalographie ont permis d’établir qu’il existe parfois des différences d’une demi - heure entre certains stades du sommeil pour des régions cérébrales éloignées.

On associe souvent le sommeil paradoxal aux émotions, quand le sommeil profond est associé à la récupération physiologique, est-ce bien le cas ?

C’est exact. Et les mécanismes neuronaux aussi sont très différents On en connaît certains : on associe en général l’hypothalamus au sommeil lent, et le tronc cérébral et le pont, plus en arrière du cerveau , au sommeil

paradoxal. Mais la recherche progresse, et il arrive régulièrement que de nouvelles régions soient associées aux circuits neuronaux soustendant ces phases

Vous vous attachez particulièrement à mieux comprendre le sommeil lent. Qu’est-ce qui motive cet intérêt-là ?

Quand j’ai commencé à m’intéresser au sommeil, j’ai été surprise de constater qu’assez peu de laboratoires se préoccupent du sommeil lent Une explication immédiate est que ses structures cérébrales sous-jacentes se situent dans des régions profondes de l’encéphale

l’hypothalamus, au premier chef –, plus difficiles à étudier En pratique, comme les techniques d’imagerie cérébrale usuelles ne peuvent renseigner sur cette région trop profonde, nous recourons aux modèles animaux

Plus spécifiquement, vous étudiez une structure clé pour le sommeil lent : le VLPO, ou noyau préoptique ventrolatéral. De quoi s’agit-il ?

C’est un tout petit regroupement de cellules, assez imparfaitement défini sur le plan anatomique. Heureusement, les neurones promoteurs du sommeil du VLPO ont la caractéristique d’exprimer un neurotransmetteur, la galanine L’utilisation de souris transgéniques, exprimant une protéine fluorescente spécifiquement dans les neurones galaninergiques, facilite l’identification et l’étude du VLPO.

Son activation induit le sommeil lent, qui a de nombreuses fonctions : la régulation de la température interne (typiquement, à l’endormissement, il est nécessaire qu’elle descende d’environ 0,5 ° C ) ; le renforcement du système immunitaire et de la mémoire, la régulation de la glycémie et des hormones ( de croissance, testostérone), ou encore le « nettoyage » du cerveau, par l’entrée du liquide cérébrospinal dans le cerveau, afin d’évacuer les métabolites accumulés lors de l’éveil

Le VLPO, tout petit noyau, exerce donc une influence très importante sur des fonctions essentielles de notre activité cérébrale. Vous êtes une spécialiste des cellules gliales, qui

Avec un microscope STED, à très haute résolution, il est possible de mesurer l’évolution de la distance entre le point central d’une synapse (en vert et en rose) et le prolongement astrocytaire (en vert) à différents moments du cycle du sommeil.

constituent la population cellulaire la plus nombreuse de notre cerveau. Quel est le lien entre ces cellules, le VLPO et le sommeil ? Durant de nombreuses années, on ne s’est intéressé qu’à l’étude des neurones, parce que l’enregistrement des potentiels d’action (les courants électriques qu’ils véhiculent) est une formidable source d’information Mais cela laissait de côté plus de la moitié des cellules cérébrales : les cellules gliales Parmi celles-ci, citons les oligodendrocytes, qui servent à myéliniser les axones et accélèrent ainsi la transmission nerveuse ; les microglies, impliquées dans l’immunité cérébrale ; et les astrocytes Ces derniers tapissent tout le cerveau, et vont jusqu’à entourer des synapses, les points de contact entre neurones Plusieurs équipes ont montré que les astrocytes sont impliqués dans la formation, le développement et à la maturation des épines dendritiques et des synapses. Ils contribuent aussi à l’homéostasie ionique et aqueuse dans le cerveau, à la suite du passage des potentiels d’action

Enfin, les astrocytes sont aussi en étroite apposition avec les vaisseaux sanguins, participant à la barrière hématoencéphalique qui protège le cerveau des composés nocifs susceptibles de circuler dans le sang. Ainsi, elle capte directement le glucose et le dégrade en lactate, utilisé comme source d’énergie par les neurones Ce qui nous intéresse particulièrement dans l’étude du sommeil, c’est la grande proximité des prolongements des astrocytes par rapport aux synapses. Nous avons en e ff et montré que cette proximité fluctue au rythme des alternances veille-sommeil

Comment avez-vous pu établir ce lien entre les prolongements des astrocytes et l’alternance entre veille et sommeil ? Il est nécessaire de pouvoir mettre en évidence des changements à l’échelle cellulaire, et subcellulaire Nous travaillons donc sur des tranches de cerveaux murins très fines , et nous utilisons un microscope STED (stimulated emission depletion, ou déplétion par émission stimulée), dont la résolution théorique atteint 30 nanomètres – en pratique, nous distinguons des points de 80 nanomètres Après marquage immunologique des éléments préet post-synaptiques sur des coupes de cerveau de souris transgéniques exprimant cette fois une protéine fluorescente spécifiquement présente dans les astrocytes , il est possible de visualiser à la fois les plus fins prolongements de ces cellules ainsi que des synapses Après acquisition des images en microscopie à superrésolution STED, il est possible de mesurer la distance entre le point central entre deux synapses et le prolongement astrocytaire . C’est ainsi , en e ff ectuant plusieurs prélèvements à différents moments du cycle jour- nuit , que nous avons mis en évidence le rapprochement des prolongements aux synapses inhibitrices ou l’éloignement aux synapses excitatrices , qui s’accompagne de variations de la densité des synapses. Notre hypothèse est que les rapprochements astrocytaires au niveau des synapses inhibitrices permettent de libérer localement des gliotransmetteurs qui renforcent l’activation des neurones promoteurs du sommeil, et consolident ainsi le sommeil lent

Vos mesures sont faites à partir de coupes très fines de cerveaux de souris. Comment faites-vous pour distinguer les alternances entre veille et sommeil ?

Pour enregistrer le sommeil des souris au laboratoire, nous disposons d’une méthode très efficace : nous installons les rongeurs dans des cages dont le plancher est équipé de capteurs piézoélectriques, ce qui permet de détecter les déplacements et, par là, l’activité. Si une souris se déplace, c’est qu’elle est éveillée Si on enregistre une pression importante sur le « tapis » piézoélectrique, c’est qu’elle s’est allongée Dans certains cas, il est même possible de déceler des variations de respiration et d’associer ces changements de rythme respiratoire soit au sommeil lent soit au sommeil paradoxal Donc, de manière totalement non invasive, juste en plaçant les souris dans une petite cage, nous avons accès à leurs cycles de sommeil

Nous prélevons alors les cerveaux de souris à différents moments du cycle jour-nuit, et nous établissons des moyennes à partir des mesures obtenues sur quelques tranches Dans chaque tranche, il y a suffisamment de synapses pour observer les changements (rapprochement ou éloignement des prolongements astrocytaires). Il n’est cependant pas possible de relier les changements observés directement au sommeil Nous pouvons cependant établir des corrélations, car on sait qu’à chaque prélèvement, la souris a 100 % , 70 % , ou encore 30 % de chance d’être en train de dormir. Ces changements de proximité aux synapses que nous observons sont plus lents que les phases de sommeil, surtout chez la souris dont le sommeil est plus fragmenté que chez l’humain. Il serait intéressant de voir si l’on peut les observer in vivo, et si en plus de ces variations sur vingtquatre heures, il n’existerait pas aussi un rythme plus rapide et en phase avec les stades de sommeil. Enfin, afin de déterminer l’influence de la lumière et du rythme circadien sur ce phénomène, nous avons répété ces mesures sur des animaux gardés vingt-quatre heures en conditions d’obscurité (sans rythme externe, et parce que les souris préfèrent l’obscurité à la lumière), mais ces études sont encore en cours de réalisation… Suite au prochain épisode !

Est-ce que vos observations chez la souris sont facilement transposables à la régulation du sommeil chez les humains ?

Si nous utilisons des souris, c’est bien sûr parce que par bien des aspects ces mammifères sont très proches de l’homme. En neurobiologie, nous parvenons très fréquemment à transposer les mécanismes observés chez la souris, parce qu’ils impliquent souvent les mêmes molécules et les mêmes voies de signalisation que chez les humains Par ailleurs, les cycles de sommeil de la souris sont assez

proches des nôtres : ils comportent aussi des phases de sommeil lent et de sommeil paradoxal Nous considérons donc ces petits mammifères comme des modèles d’étude de choix, pour lesquels nos observations sont en général transposables chez les humains. Il existe néanmoins une différence importante : les humains se situent au sommet de la chaîne alimentaire,

Article écrit en partenariat avec le Collège de France

BIBLIOGRAPHIE

F. Bellier et al., Astrocytes at the heart of sleep : From genes to network dynamics, Cellular and Molecular Life Sciences, 2025.

L. Zonca et al., Unveiling the functional connectivity of astrocytic networks with AstroNet, a graph reconstruction algorithm coupled to image processing, Communications Biology, 2025.

A. Walter et A. Rancillac, Les astrocytes du VLPO, acteurs clés de la régulation du sommeil, Médecine du sommeil, 2024.

ce qui n’est évidemment pas le cas des souris qui sont essentiellement des proies. Ces dernières ont développé un sommeil fragmenté, pour des questions évidentes de survie : elles ne peuvent pas se permettre de passer huit heures dans un lit à dormir, il leur est nécessaire de rester régulièrement sur le qui-vive Une des voies de recherche que nous aimerions tester prochainement serait donc d’influencer le fonctionnement des astrocytes murins , puisqu’ils permettent la consolidation du sommeil lent, afin de rapprocher le sommeil de la souris, plus fragmenté, à un sommeil ayant davantage les caractéristiques du nôtre, plus monophasique

Comment rapprocher le sommeil des souris de celui des humains ?

Une solution serait de greffer des cellules astrocytaires humaines dans le cerveau de souris Ce type d’intervention a déjà été pratiqué pour d’autres structures cérébrales, notamment dans le cortex Il faut savoir qu’un astrocyte humain est un peu différent d’un astrocyte murin : il est à la fois beaucoup plus gros et plus complexe C’est, en fait, possiblement un avantage, car la morphologie de l’astrocyte est très importante pour sa fonction de consolidation des réseaux de neurones dans le VLPO. L’idée serait donc d’implanter dans un cerveau de souris des astrocytes humains, se comportant un peu comme des « super-astrocytes » murins, qui seraient susceptibles de contrôler un plus grand nombre de synapses simultanément et d’induire des phases de sommeil lent beaucoup plus longues Nous venons de lancer un projet de recherche en thèse sur ce sujet, car il est essentiel de mieux comprendre comment le sommeil fonctionne, pour espérer à terme pouvoir développer de nouvelles stratégies thérapeutiques et permettre à chacun de mieux dormir… n

Propos recueillis par François Lassagne

P. 72 Logique & calcul

P. 78 Art & science

P. 80 Idées de physique

P. 84 Chroniques de l’évolution

P. 88 Science & gastronomie

P. 90 À picorer

Des modèles-jouets issus de la théorie des graphes aident à appréhender la notion de temps. Et fournissent des pistes logiques pour résoudre certains paradoxes apparents.

JEAN-PAUL DELAHAYE

professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

NJean-Paul Delahaye a également publié : Aux frontières des mathématiques : Kurt Gödel et l’incomplétude (Dunod, 2025).

ous nous souvenons du passé, mais ne pouvons pas agir sur lui ; nous ne connaissons pas le futur, mais pouvons intervenir pour le façonner Pourtant les lois de la physique établissent une symétrie entre le passé et le futur : changer t en – t laisse ces lois invariantes. C’est le fameux problème de la « flèche du temps », énoncé par l’astrophysicien britannique Arthur Eddington en 1928. Il est considéré aujourd’hui comme un problème mal résolu de la physique De nombreuses idées ont été proposées pour se débarrasser de ce qui apparaît comme un paradoxe, pourtant aucun consensus ne s’est établi entre physiciens , philosophes et mathématiciens pour justifier cette orientation, pourtant si évidente en apparence, de la dimension temporelle de notre espace. Dans un article récent, deux chercheurs et une chercheuse proposent une approche nouvelle de ce problème , qui repose sur des méthodes mathématiques utilisées en informatique et en théorie des graphes Les coauteurs sont Pablo Arrighi, chercheur à Inria, à ParisSaclay, spécialiste des automates cellulaires quantiques et de leurs applications à la physique théorique, Gilles Dowek, chercheur en informatique dans le même institut, qui a reçu en 2007 le Grand Prix de philosophie de l’Académie française pour son livre Les Métamorphoses du calcul - Une étonnante histoire des mathématiques, et Amélia Durbec, chercheuse

à l’Institut d’électronique et de microélectronique et de nanotechnologie de l’université de Lille . Pablo Arrighi explique : « Dans ma recherche, je travaille à donner une définition mathématique précise de ce qu’est un ordinateur quantique Pour cela, j’étudie des superpositions de graphes quantiques . Or, cela ressemble beaucoup à ce que font les gens qui travaillent sur la gravité quantique, notamment aux travaux de Carlo Rovelli Quand j’étais professeur à Marseille, juste à côté du Centre de physique théorique, j’entendais régulièrement parler de cette histoire de flèche du temps Avec Amélia Durbec, qui était mon étudiante de thèse, nous avons pensé que nous tenions peut-être une piste pour résoudre le problème des physiciens » Précisons-le : le but des chercheurs n’est pas de résoudre définitivement le paradoxe, mais de montrer que, sur un plan strictement logique, il existe des modèles de mondes qui éclairent la situation. Les modèles proposés disposent de règles invariantes par changement du sens du temps et, malgré tout, l’évolution d’une variable assimilable à une entropie s’y fait de manière croissante, créant comme en thermodynamique une direction privilégiée de l’écoulement du temps . La simplicité des modèles proposés permet des démonstrations mathématiques complètes des propriétés mises en avant Au moins à titre de jeu, décrire ces modèles - jouets et expliquer ce qui s’y

déroule est intéressant, et illustre que l’informatique et les mathématiques interviennent parfois sur des sujets où on ne les attend pas, et où la rigueur formelle qu’elles introduisent est susceptible de nourrir le débat.

ENTROPIE CROISSANTE

Pour réfléchir au problème du temps, nous mettrons à l’écart la mécanique quantique, dont certaines interprétations permettent effectivement d’orienter l’axe du temps , d’autres non

Les idées présentées au xix e siècle par Ludwig Boltzmann méritent une attention particulière et vont servir de repère Pour lui, au niveau microscopique, il n’y a pas de direction temporelle privilégiée – ce qui est cohérent avec la réversibilité des lois de la physique. Ce n’est qu’au niveau macroscopique, à cause de la croissance de l’entropie, que nous avons l’illusion d’un sens particulier d’écoulement du temps : le passé, de plus faible entropie, est différent du futur, de plus forte entropie Cette conception s’appuie sur la seconde loi de la thermodynamique, ou principe de Carnot, qui affirme que « l’évolution d’un système thermodynamique conduit à un accroissement de l’entropie globale, somme de celle du système et de celle du milieu extérieur » Rappelons que l’entropie d’un macroétat E – qui, pour un gaz parfait par exemple, dépend du volume, de la température et de la pression – est directement

La fonction suivante associe à chaque entier positif ou nul un nombre entier positif ou nul :

f(1) = 0 ;

f(2n) = 2n + 2 pour tout n ≥ 0 ;

f(2n + 1) = 2n – 1 pour tout n > 0

Elle est bijective : chaque entier possède une image unique par f, et est l’image par f d’un point unique. Elle admet donc une fonction réciproque, qui défait ce qu’elle fait. C’est la fonction g définie par : g(0) = 1 ;

g(2n) = 2n – 2 pour tout n > 0 ;

g(2n + 1) = 2n + 3 pour tout n ≥ 0

Partant d’un entier m quelconque, en appliquant de manière répétée la fonction f pour créer une chaîne d’entiers

m → f(m) → f(f(m)) → … on obtiendra, au bout d’un moment, une suite de valeurs qui tendent vers l’infini. En e et, en partant d’un entier pair 2n et en appliquant f de manière répétée, on obtient la suite d’états : 2n → 2n + 2 → 2n + 4 → ... En partant, au contraire, d’un entier impair 2n + 1, on obtient la suite d’états : 2n + 1 → 2n – 1

→ ... La dynamique de la fonction f, après une éventuelle période finie de décroissance, génère donc toujours une suite d’entiers croissant indéfiniment vers l’infini, et ce quel que soit le point de départ. Il en est de même pour la fonction g. Il est donc bien clair qu’il n’est pas nécessaire de partir d’un entier de petite valeur pour voir, à la longue, augmenter les valeurs fournies par l’itération de f ou de g.

0 1 2 3 4 5 6 7

Dynamique d’itération de la fonction f. Tout point de départ conduit, en un temps fini, à une suite d’entiers croissant indéfiniment.

proportionnelle au logarithme du nombre de microétats compatibles avec E. Les microétats sont décrits de leur côté en précisant la vitesse et la position des particules qui constituent le gaz Précisons aussi que l’augmentation de l’entropie décrite dans le second principe de la thermodynamique est une augmentation en moyenne : temporairement, de petites diminutions sont possibles

« Je dois dire qu’initialement, je pensais que Boltzmann avait résolu le problème de la flèche du temps grâce à cette approche », confie Pablo Arrighi Cependant, plusieurs problèmes persistent « D’abord, pour que l’entropie augmente, il faut que l’état initial de l’Univers, au commencement du temps, soit un état de faible entropie Or, ces états sont peu probables : c’est donc une hypothèse très forte ! Au fond , Boltzmann se contente de déplacer le problème avec une hypothèse ad hoc sur le point de départ de notre monde . » Un deuxième

Le modèle-jouet proposé par Pablo Arrighi, Gilles Dowek et Amélia Durbec est un graphe fini circulaire. Sa taille – i.e. son nombre de sommets – varie quand le temps avance. Chaque sommet est une bulle qui peut contenir zéro, une ou deux particules. Chaque bulle comporte une partie droite et une partie gauche, chacune regardant vers un des sommets connectés à la bulle. Les lois déterministes qui définissent la dynamique de ce monde sont simples. Elles fonctionnent à chaque fois en deux temps. D’abord toutes les particules situées dans la partie gauche d’une cellule se déplacent

sur le sommet du graphe auxquelles elles font face, et se retrouvent dans la partie gauche de la nouvelle bulle occupée (loi D, comme Déplacement). Ensuite, en fonction des motifs présents dans le nouveau graphe, il se produit des contractions (loi C) ou au contraire des expansions (loi E) du graphe. C’est la succession de ces deux temps qui constitue l’écoulement d’une seconde. On remarque que ces lois sont inversibles : connaissant un état de l’univers jouet, il n’existe qu’un seul état antérieur possible, facile à reconstituer. L’univers évolue donc sans perte

problème se cache dans le théorème de récurrence de Poincaré, un résultat mathématique qui a pour conséquence qu’un système physique de volume borné qui évolue en suivant des lois réversibles a nécessairement une évolution périodique. Autrement dit, il revient, de manière cyclique, arbitrairement près de son état initial… ce qui est incompatible avec l’idée d’un accroissement à long terme de l’entropie Une première réponse, celle de Boltzmann, consiste à dire que le temps de retour est si grand que nous n’avons aucune chance de le voir se produire : l’entropie finira bel et bien par revenir près de son niveau initial, mais en pratique nous n’observerons jamais que son augmentation Cette réponse est souvent jugée peu satisfaisante, et d’autres idées ont donc été recherchées Une piste pour préserver la solution thermodynamique consiste à considérer que la taille du système n’est pas bornée, et qu’il n’est donc pas soumis au théorème de

d’information : on peut retrouver son passé aussi loin qu’on le souhaite, de même que son futur, tous les deux parfaitement déterminés. En faisant pivoter légèrement le graphe à chaque seconde, on obtient que les particules à gauche des cellules tournent toujours vers la gauche (c’est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) et que les particules à droite des cellules tournent toujours vers la droite. On obtient ainsi une variante du modèle disposant d’une dynamique qui est non seulement réversible, mais aussi invariante par inversion du sens du temps.

Exemple d’évolution d’un graphe circulaire au cours du temps sous l’effet des lois D, E et C.

Exemple d’évolution d’un graphe circulaire sous l’effet des lois D, E et C.

Poincaré – nous verrons que c’est la solution adoptée dans les travaux de Pablo Arrighi et de ses collaborateurs

Les trois chercheurs ont en effet créé un modèle-jouet démontrant que ces deux problèmes sont, en théorie, surmontables. Leur modèle d’univers dispose de lois physiques réversibles, d’une entropie croissante (donc non cyclique)… et ceci, sans rien supposer sur l’entropie initiale. C’est précisément le point important et la nouveauté de leur travail : ils établissent mathématiquement une forme de second principe de la thermodynamique, sans hypothèse sur l’entropie de l’état initial.

S’AFFRANCHIR

Comment ces modèles peuvent-ils s’affranchir des paradoxes qui semblent s’imposer aux physiciens ? Une première étape, pour comprendre qu’il n’y a pas de contradiction logique entre réversibilité des lois de la physique et croissance de l’entropie à partir de tout point de départ, consiste à examiner la fonction définie sur les nombres entiers par f (1) = 0 ; f(2n) = 2n + 2 pour tout n ≥ 0 et f(2n + 1) = 2n – 1 pour tout n > 0. Cette fonction est bijective, donc inversible. Pourtant si le monde étudié est décrit, à chaque instant, par un entier positif, et si c’est la fonction f qui détermine l’évolution de cet état de seconde en seconde, alors le nombre qui décrit le monde s’accroîtra vers l’infini au cours du temps, quel que soit le point de départ (voir l’encadré 1). Il n’est pas nécessaire, pour obtenir cette croissance, de faire la moindre hypothèse ad hoc sur l’origine. Ce premier modèle est certes régi par une loi inversible, mais sa dynamique n’est pas invariante par changement de sens du temps : en effectuant ce changement de sens, la loi d’évolution dépend non plus de f mais de son inverse g = f –1 ≠ f La chose est facile à corriger : il suffit de considérer non pas un monde décrit par des nombres entiers dont l’évolution suit f, mais un monde décrit par des couples de nombres entiers (n, m), dont la première composante évolue suivant f et la seconde suivant g. En changeant le sens du temps, on obtient alors un univers décrit par des couples de nombres entiers dont la première composante suit g et la seconde f, ce qui est un monde identique à celui de départ à l’ordre près des composantes Ce monde numérique symétrisé possède, lui aussi, la propriété que, quel que soit son point de départ, l’écoulement du temps conduit à ce que ses deux composantes tendent vers l’infini puisque c’est le cas pour f et pour g. En définissant l’entropie d’un tel système à un instant donné comme la somme de ses composantes, n + m, on obtient donc bien une entropie qui croît vers l’infini.

Ces premiers modèles sont trop simples, trop éloignés de notre réalité : ils ne peuvent

Ces images représentent l’évolution de l’univers décrit par une variante du modèle-jouet proposé par Pablo Arrighi, Gilles Dowek et Amélia Durbec. Chaque image correspond à une configuration initiale di érente. Le temps s’écoule du haut vers le bas à partir d’une configuration choisie au hasard. Chaque ligne représente un état du graphe circulaire qu’on a ouvert et étalé horizontalement. Seuls les nœuds sont dessinés, chacun représenté par un rectangle. Remarquons que, pour maintenir une largeur constante en dépit des contractions et expansions du graphe, on « tasse » ou « dilate » les rectangles représentant les nœuds. Les rectangles verts représentent les nœuds contenant une particule dans son côté gauche. Les rectangles bleus représentent les nœuds contenant

une particule dans son côté droit. Quand deux particules se trouvent dans une même cellule (dessinée en bleu vert), celle-ci se dédouble. Dans d’autres configurations, il y a suppression locale d’un nœud. On observe que, quand le temps avance (donc en lisant le graphe du haut vers le bas), le nombre de nœuds du graphe circulaire augmente progressivement : c’est l’expansion de l’univers, qui s’accompagne d’un accroissement en moyenne de l’entropie. Sur le long terme, c’est l’expansion qui l’emporte sur la contraction. Cela s’explique, car les configurations créées lors d’une contraction sont instables – cela se démontre mathématiquement. Cette propriété est à l’origine du temps thermodynamique.

régler le problème dans le cadre de la physique Il faudrait proposer des modèles ressemblant de plus près à notre monde physique, dans lesquels on disposerait d’une notion d’entropie ressemblant à celle des physiciens, avec cette propriété de croissance en moyenne, quel que soit l’état initial de départ C’est exactement ce qu’ont imaginé Pablo Arrighi, Gilles Dowek et Amélia Durbec, et ce que nous allons maintenant décrire : un modèle-jouet régi par des lois réversibles, dans lequel des « particules » circulent et entrent en collision, et où il existe une notion d’entropie calquée sur celle de la thermodynamique et qui vérifie le second principe Tout ceci sans nécessiter d’hypothèse ad hoc sur une entropie initiale faible