EDICIÓN AGOSTO 2025

EDICIÓN AGOSTO 2025

BOLETÍN VIRTUAL DE CULTURA PERUANA PARA EL ÁFRICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ

CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON TANZANIA

Entrevista al Alto Comisionado de la República Unida de Tanzania, Su Excelencia Dr. Bernard Yohana Kibesse, celebrando el 50° aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Tanzania.

Embajadora Romy Tincopa Grados

Tres pinceladas sobre Tanzania a 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con el Perú.

Primer Secretario Sebastián García Marengo

Viajes Literarios que nos acercan: Cómo "Paisajes Peruanos" y "Paraíso" facilitan el conocimiento mutuo entre el Perú y Tanzania.

Tercera Secretaria Mónica Cecilia Lizana Gómez

El lugar de la escritura: memoria y exilio en la obra narrativa de Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021.

Segundo Secretario Rafael Ademahr Vallejo Bulnes

Tanzania, corazón de la comunidad de África Oriental: Una oportunidad para la proyección del Perú.

Segundo Secretario Johan Ríos Rivas

SECCIÓN ESPECIAL: EXPANDIENDO LA AFRICANIDAD

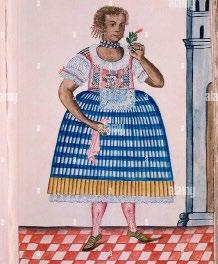

El exquisito pepián del Libertador.

Embajador Jorge Alejandro Raffo Carbajal

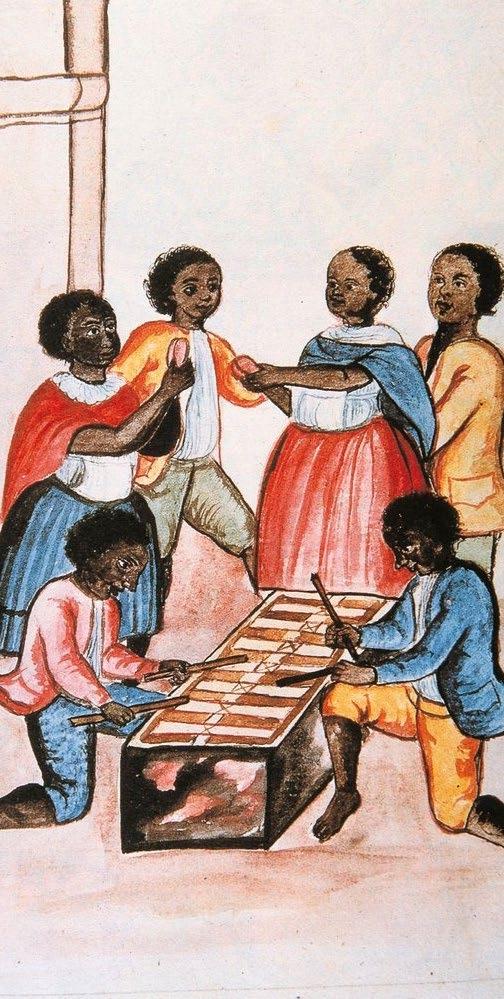

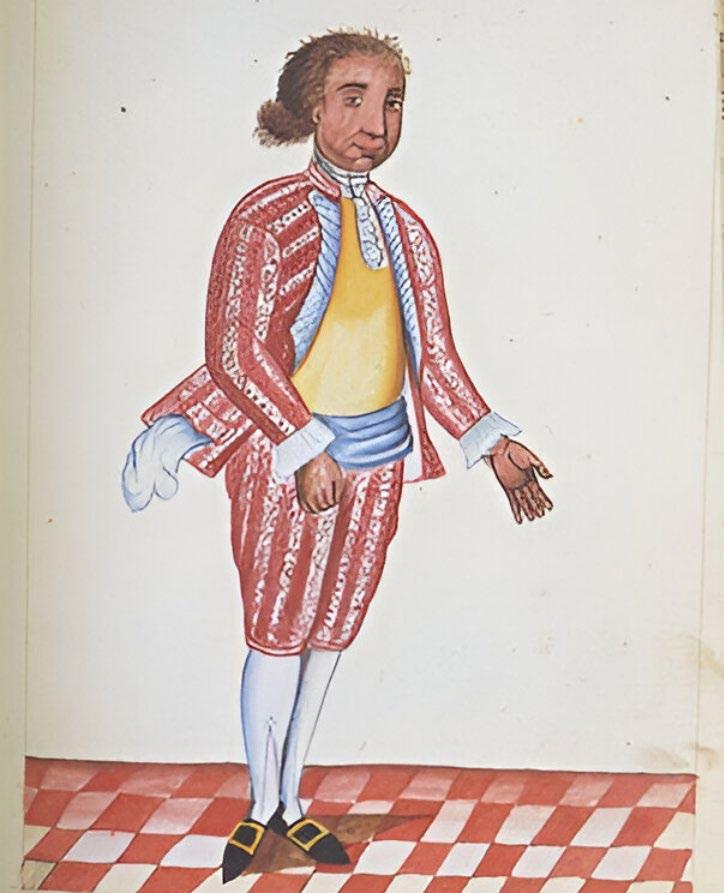

Lo afroperuano como parte de la identidad nacional.

Ministro Luis Espinoza Aguilar

El cajón afroperuano: Desde el Perú al escenario global y su calidad de puente que intensifica la relación con África.

Ministro Consejero Víctor Altamirano Asmat

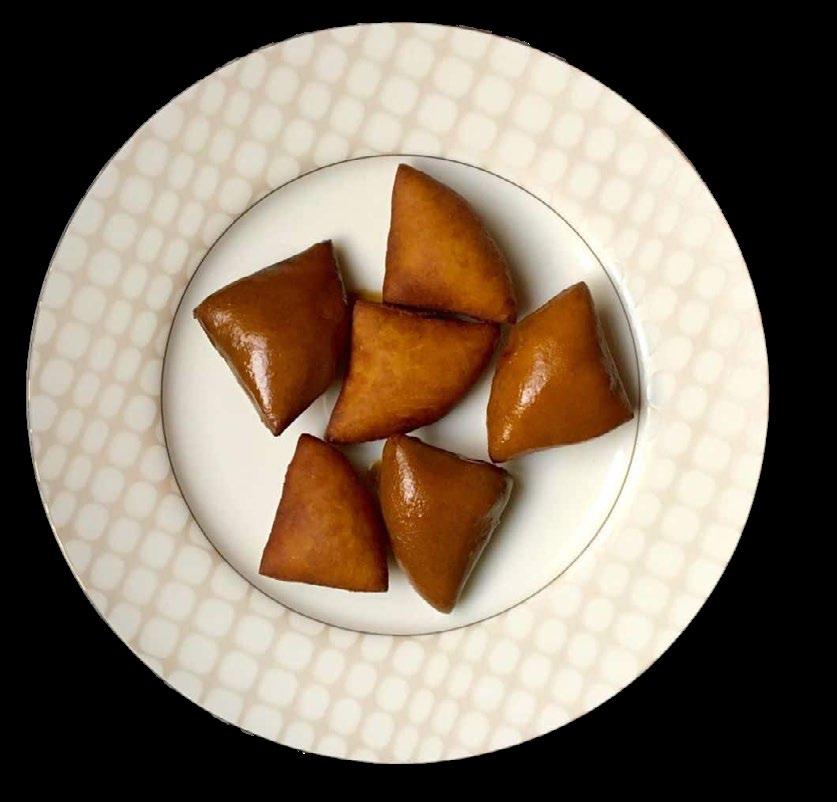

Mandazi

Embajadora romy Tincopa Grados

Embajadora dEl pErú En KEnia

Para conmemorar el quincuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Unida de Tanzania, el boletín cultural Cumanana presenta la entrevista realizada por la Embajadora del Perú en la República de Kenia, Romy Tincopa Grados (RTG) al Alto Comisionado de Tanzania, Su Excelencia Dr. Bernard Yohana Kibesse (BYK). Esta conversación profundiza en el legado diplomático de Tanzania en África, su liderazgo en la integración regional y las perspectivas de una cooperación más profunda entre los dos países, a pesar de la distancia geográfica.

Desde la diplomacia panafricana hasta el potencial de colaboración en agricultura, minería, turismo y energía renovable, esta entrevista explora las bases de una relación Sur-Sur que se fortalece a través de prioridades de desarrollo compartidas.

1. La huella regional y el legado de Tanzania

RTG: Tanzania ha sido reconocida durante mucho tiempo como un pilar de la paz y la diplomacia en África Oriental. ¿Qué factores le han permitido desempeñar un papel tan estabilizador en la región y cómo está evolucionando el papel de Tanzania dentro de la Comunidad de África Oriental?

BYK: El papel de Tanzania como fuerza estabilizadora en África Oriental se basa en su compromiso de larga data con la paz, la diplomacia y la cooperación regional. Varios factores clave han contribuido a esta posición, que incluyen:

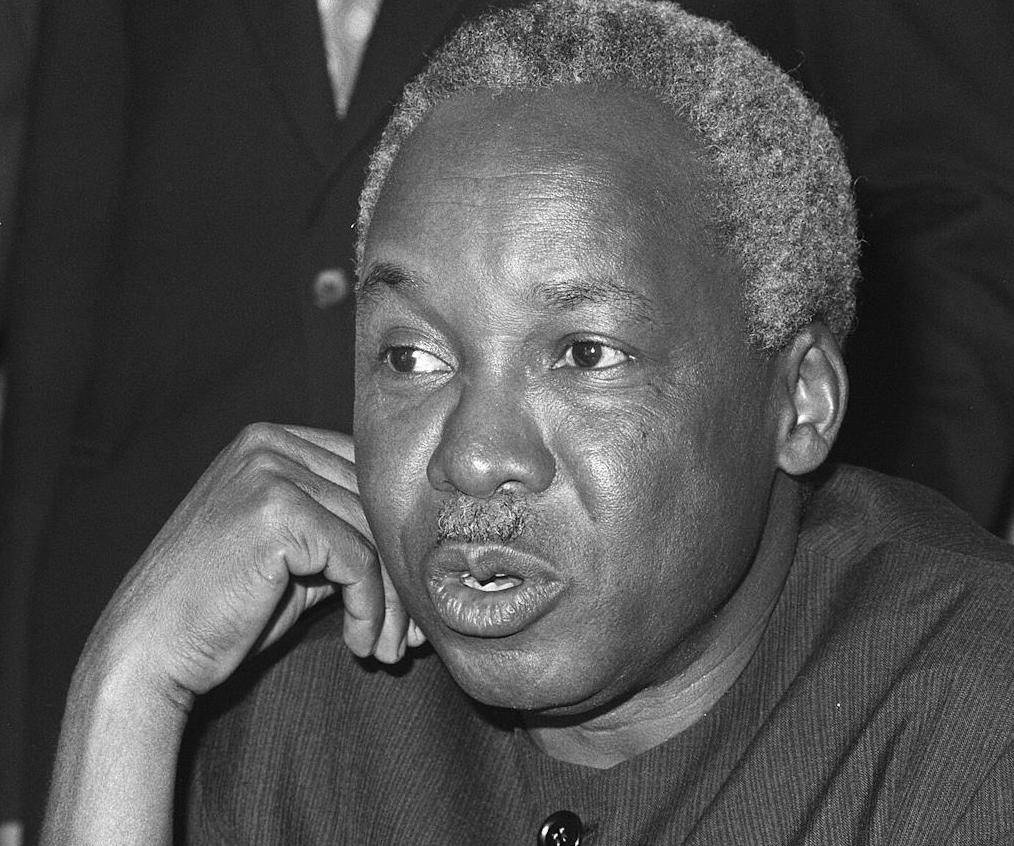

El padre fundador de Tanzania y su primer presidente, Julius Kambarage Nyerere, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de Tanzania como una fuerza estabilizadora y diplomática en la región de África Oriental. Su liderazgo, visión y políticas

dieron forma a la reputación regional e internacional de Tanzania como campeón de la paz, la unidad y el desarrollo. Nyerere fue un firme defensor del noalineamiento, la coexistencia pacífica, la solidaridad panafricana y los objetivos de desarrollo compartidos. Creía que los países africanos podían lograr la estabilidad y el desarrollo a través de la unidad y la cooperación, y esta postura se convirtió en el factor principal para la formación de la Comunidad de África Oriental (CAO).

Nyerere apoyó los movimientos de liberación y las luchas anticoloniales en el sur de África, que contribuyeron a la estabilidad regional al fomentar la independencia y reducir los conflictos relacionados con el colonialismo. Todo ello está contemplado en la política exterior de Tanzania y se ha convertido en la base de su papel estabilizador en la región.

2. Liderazgo panafricano de Arusha

RTG: Como anfitrión de la sede de la Comunidad de África Oriental en Arusha, ¿cómo está aprovechando Tanzania su posición para promover la integración, el desarrollo sostenible y el diálogo en todo el continente?

BYK: Como uno de los bloques económicos regionales de más rápido crecimiento a nivel mundial, la Comunidad de África Oriental (CAO) continúa expandiendo y profundizando la cooperación entre sus Estados socios en áreas clave, incluidas las esferas política, económica y social para su beneficio mutuo.

Tanzania, como país anfitrión de la sede de la CAO, desempeña un papel importante en el impulso de la integración regional, la promoción del desarrollo sostenible y la facilitación del diálogo intercontinental. Este posicionamiento estratégico ha traído numerosos beneficios económicos, sociales y políticos tanto a Tanzania como a la región de la CAO en general.

Tanzania ha asumido un papel de liderazgo en la dirección de la agenda de integración de la CAO, particularmente en el avance de etapas críticas como la Unión Aduanera y el Mercado Común. Estos esfuerzos han dado como resultado un comercio libre de aranceles entre los Estados socios y han mejorado la libre circulación de bienes, personas, mano de obra, capital y el derecho de establecimiento en toda la región.

Además, Tanzania ha participado activamente en el inicio y la implementación de proyectos de infraestructura estratégicos clave como:

1. El Plan Maestro de Carreteras de África

Oriental

2. El Plan Maestro de los Ferrocarriles de África

Oriental

3. El parque de energía hidroeléctrica de África

Oriental

Estos proyectos no solo han impulsado el crecimiento económico regional, sino que también han mejorado el nivel de vida de la población de Tanzania y de la CAO. La participación de Tanzania en iniciativas continentales más amplias, como la Zona de Libre Comercio Tripartita entre la Comunidad Africana Oriental (EAC), el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), así como en la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), refleja de manera aún más clara su compromiso con el fortalecimiento de la integración comercial tanto a nivel regional como continental.

Políticamente, Tanzania se ha establecido como un actor fundamental en la promoción de la paz y la seguridad regionales en África. Su compromiso es evidente a través de la participación constante en programas y misiones regionales de capacitación para el mantenimiento de la paz, en particular la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) en Mozambique (SAMIM), destinada a estabilizar las áreas afectadas por conflictos.

Tanzania también ha desempeñado un papel diplomático importante en los esfuerzos de resolución de conflictos, incluida su participación activa en el Proceso de Nairobi, que busca una paz duradera en el este de la República Democrática del Congo (RDC), y en la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en la República Democrática del Congo (SAMIDRC). A través de estas contribuciones, Tanzania ha reforzado su posición como socio confiable en la promoción de la estabilidad y la cooperación dentro de la región.

Además, Tanzania ha acogido conversaciones de paz para Burundi, proporcionando una plataforma para el diálogo y la mediación, y ha demostrado liderazgo humanitario al ofrecer refugio a las personas desplazadas de Rwanda y Burundi en tiempos de crisis.

3. Relaciones Sur-Sur con el Perú

RTG: A pesar de la distancia geográfica, el Perú y Tanzania comparten prioridades de desarrollo. ¿Qué áreas potenciales de cooperación considera más prometedoras para fortalecer los lazos?

BYK: Así es, aunque geográficamente distantes, el Perú y Tanzania comparten prioridades de desarrollo comunes centradas en la utilización sostenible de los recursos, la diversificación económica y la inclusión social. Estas aspiraciones compartidas presentan oportunidades para profundizar la cooperación bilateral en varias áreas, incluidas las siguientes:

Embajadora del Perú en la República de Kenia, Romy Tincopa Grados Fuente:x.com/ODG_UNON

El Perú es uno de los principales exportadores mundiales de café, cacao, espárragos, quinua y aguacates, con exportaciones agrícolas que superan los USD 9,8 mil millones en 2024. Por otro lado, el sector agrícola de Tanzania contribuye con alrededor del 26,1% del PIB, emplea al 65% de la población y proporciona el 30% de las divisas, especialmente a través de las exportaciones de cultivos comerciales como café, nuez de anacardo (fruto del árbol de la especie Anacardium occidentale), té y horticultura, mientras que proporciona el 65% de la materia prima industrial.

En agricultura y agronegocios, los potenciales de cooperación incluyen el intercambio de mejores prácticas en riego, agricultura climáticamente inteligente, investigación conjunta sobre cultivos de alto valor y colaboración en estrategias de acceso

al mercado aprovechando la experiencia del Perú en nichos de mercado (por ejemplo, quinua, café especial) y el creciente sector hortícola de Tanzania (USD 1,2 mil millones en 2024).

b) Minería y manejo de los recursos naturales:

La minería representa el 10% del PIB del Perú y el 60% de las exportaciones totales, con liderazgo mundial en la producción de cobre, oro y plata. Por otro lado, el sector minero de Tanzania contribuye con el 7,3% del PIB y se prevé que alcance el 10% para 2030, impulsado por el oro, el níquel y los minerales de tierras raras.

El potencial de cooperación en este sector incluye el intercambio de conocimientos sobre prácticas mineras sostenibles, protección del medio ambiente, valor agregado para minerales críticos y marcos de desarrollo comunitario.

c) Turismo e industrias culturales

El turismo del Perú representa 3,9% del PIB y atrajo a 4,4 millones de visitantes internacionales en 2024. Por otro lado, el turismo de Tanzania representa 17,2% del PIB y atrajo a 1,8 millones de turistas en 2024.

El potencial de cooperación en este sector incluye el intercambio de conocimientos sobre la conservación de sitios patrimoniales, modelos de turismo sostenible, programas de intercambio cultural y comercialización conjunta de paquetes turísticos combinados de África y América del Sur.

d) Economía azul y pesca

El Perú se encuentra entre los principales exportadores de harina de pescado del mundo, generando USD 3.5 mil millones al año. Por otro lado, el sector pesquero de Tanzania emplea a más de 200.000 personas y contribuye con el 1,8% del PIB.

El potencial de cooperación en este sector incluye el intercambio de conocimientos especializados en gestión pesquera sostenible, tecnología acuícola y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, INDNR por sus siglas en inglés.

El potencial de cooperación en este sector incluye el intercambio de conocimientos especializados en gestión pesquera sostenible, tecnología acuícola y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, INDNR por sus siglas en inglés.

e) Energía renovable y mitigación del cambio climático

Más del 60% de la electricidad del Perú se genera a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, con crecientes inversiones en energía solar y eólica. Por otro lado, Tanzania apunta a una capacidad renovable de 5 GW para 2035, con una capacidad de energía solar y eólica actualmente de 200 MW.

El potencial de cooperación en este sector incluye el intercambio de conocimientos especializados en infraestructuras de energías renovables, minirredes electricas, almacenamiento de energía y estrategias de adaptación al clima.

f) Educación, investigación y transferencia de tecnología

El potencial de cooperación en el sector de la educación incluye asociaciones universitarias en ciencias agrícolas, procesamiento de minerales y estudios climáticos; transferencia de tecnología en el monitoreo agrícola basado en drones y las cadenas de suministro digitales; y becas académicas e intercambios para fortalecer los lazos entre personas.

El Perú, como economía emergente en América Latina, puede explorar asociaciones con Tanzania para promover el comercio, la inversión y el intercambio de tecnología. Además, participar a través de plataformas como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Comunidad de África Oriental (CAO) podría facilitar el diálogo, las alianzas estratégicas y la coordinación de políticas.

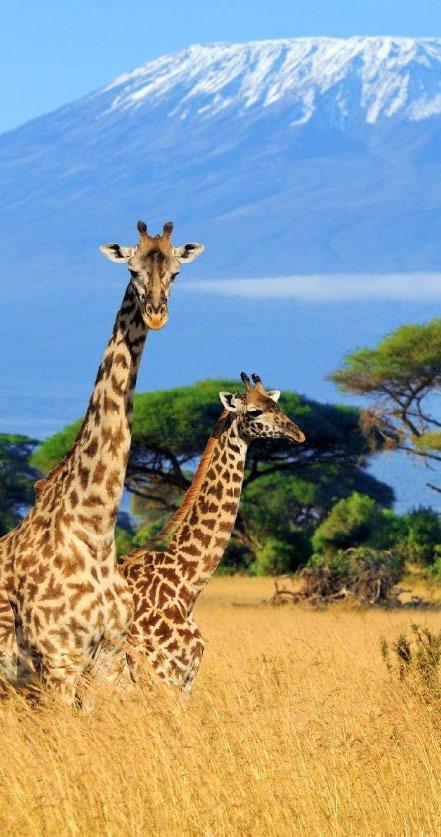

4. Diplomacia patrimonial: del Kilimanjaro a los Andes

RTG: Tanto Tanzania como el Perú albergan maravillas naturales extraordinarias como el Kilimanjaro y el Qhapaq Ñan, comparten profundas raíces históricas y son herederos de un rico patrimonio cultural. ¿Cómo pueden nuestros países colaborar para promover el turismo sostenible, salvaguardar el conocimiento indígena y compartir las mejores prácticas en la preservación del patrimonio?

BYK: Las similitudes entre Tanzania y el Perú en sectores turísticos que están dotados de enormes atracciones turísticas como el monte Kilimanjaro y los Andes, presentan oportunidades para la colaboración en turismo sostenible, preservación del conocimiento indígena y gestión del patrimonio. Sobre la base de esos hechos, estos dos estados amigos tienen potencial para colaborar en las siguientes áreas de diplomacia patrimonial:

a) Promoción del turismo sostenible

Ambos países se basan en el turismo basado en la naturaleza (safaris, trekking, turismo de aventura). La experiencia de Tanzania en la conservación de la vida silvestre y el turismo comunitario (por ejemplo, Serengeti, Área de Conservación de Ngorongoro) puede complementar el fuerte turismo cultural y de aventura del Perú (por ejemplo, Machu Picchu, Valle Sagrado y el Amazonas).

Los dos países pueden desarrollar paquetes conjuntos de promoción turística que combinen circuitos de aventura "Andes y Kilimanjaro", talleres de intercambio de conocimientos sobre estándares de ecoturismo y foros de inversión en turismo sostenible.

b) Salvaguardia de los conocimientos indígenas

Las comunidades indígenas de Tanzania, incluidas las comunidades masái y hadzabe, y los pueblos quechua y aymara del Perú, tienen tradiciones culturales centenarias. Los dos países pueden establecer un Foro de Conocimiento Indígena Tanzania-Perú para compartir experiencias sobre cartografía cultural,

protección de la propiedad intelectual y desarrollo inclusivo.

c) Preservación y gestión del patrimonio

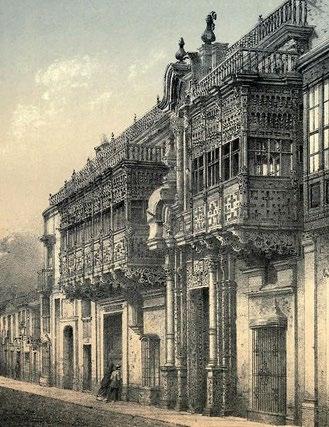

Trabajar juntos en la UNESCO y otras organizaciones internacionales para abogar por la protección del patrimonio, el turismo sostenible y los derechos indígenas. Tanzania tiene 7 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (incluidos el Kilimanjaro, el Serengeti, la Ciudad de Piedra de Zanzíbar). El Perú tiene 13 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (incluidos Machu Picchu, Líneas de Nazca, Centro Histórico de Lima). Los dos países pueden explorar la cooperación en el intercambio de mejores prácticas en gestión de visitantes, digitalización del patrimonio, adaptación climática para sitios patrimoniales y desarrollo de capacidades de profesionales del patrimonio.

Además, ambos países pueden desarrollar algunas áreas de cooperación, por ejemplo, programas conjuntos de investigación arqueológica y antropológica, asociaciones con museos y archivos digitales del conocimiento tradicional.

5. El Perú y Tanzania: El camino por delante

RTG: Ahora que el Perú y Tanzania cumplen cinco décadas de relaciones diplomáticas, ¿cómo prevé que ambas naciones profundicen nuestra cooperación y relación bilateral?

BYK: Cincuenta años de relaciones diplomáticas proporcionan una base sólida para una asociación

continua. El camino por delante está pavimentado con oportunidades para asociaciones innovadoras que aprovechen las fortalezas, la riqueza cultural y los valores compartidos de ambos países para crear un futuro más próspero y sostenible para la cooperación entre el Perú y Tanzania. Para profundizar la cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales, ambas naciones pueden enfocarse en dos áreas clave:

a) Fortalecimiento de las asociaciones económicas y comerciales.

Como se indicó, los dos países ofrecen oportunidades potenciales para fortalecer los lazos económicos a través del comercio y la inversión. En el futuro, los dos países pueden implementar inversiones conjuntas en energía renovable, ecoturismo y agronegocios, aprovechando los recursos naturales de Tanzania y la experiencia del Perú en agricultura sostenible.

Los dos países pueden explorar el establecimiento de acuerdos comerciales bilaterales y realizar foros comerciales para agilizar el acceso al mercado y alentar a los empresarios de ambos países.

b) Promover la cooperación cultural y los vínculos entre los pueblos.

Esto se puede hacer aumentando los programas de intercambio de estudiantes, becas y asociaciones universitarias en arqueología, antropología y ciencias ambientales. Además, promover festivales culturales conjuntos, exposiciones de arte y proyectos patrimoniales que muestren las ricas tradiciones e historia de cada país. Como se mencionó, ambos países pueden promover el ecoturismo y el turismo patrimonial, enfatizando maravillas naturales como el Kilimanjaro y los sitios incas, fomentando modelos de turismo sostenible.

sEbasTián García marEnGo

primEr sEcrETario En El sErvicio diplomáTico dE la rEpública dEl pErú

La República del Perú y la República Unida de Tanzania establecieron relaciones diplomáticas el 12 de agosto de 1975. Por entonces, aún no había transcurrido una década desde la unificación de Tanganica y Zanzíbar en 1964. Pese a los 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales se han caracterizado por presentar una baja intensidad, por lo que conviene tender puentes y conocer más a dicho país. Este artículo pretende dar a conocer tres aspectos de la Tanzania actual: el turismo, la infraestructura portuaria y la política exterior.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 27% del PBI de Tanzania proviene de la agricultura, el 31% corresponde a la industria y construcción, mientras que el sector servicios corresponde al 42% del PBI. En este último destaca el turismo, una enorme fuente de ingresos para el país. El pasado mes de abril Tanzania ya había superado su meta para 2025 de atraer a cinco millones de turistas lo que confirma al país como uno de los más atractivos para el turismo en África. El Ministro de Recursos Naturales y Turismo tanzano destacó que esas cifras positivas dan cuenta de los esfuerzos realizados por el país para revitalizar el sector (Tanzaniainvest. Tanzania Win’s…, 2025; ATTA, 2025).

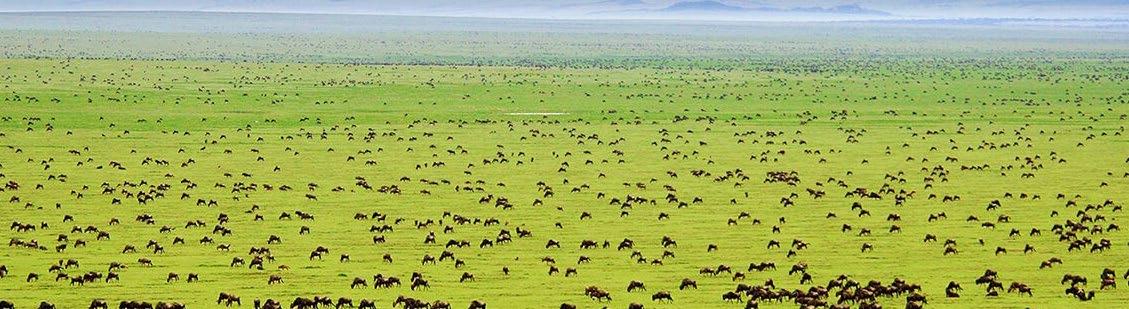

Este éxito estriba, en parte, en los rasgos particulares de la geografía tanzana. La cumbre nevada del Kilimanjaro a 5.898 m.s.n.m, posee la altitud máxima del continente africano; las montañas de Uluguru; el Parque Nacional Serengeti; las playas de Zanzíbar; el lago Tanganika, el más hondo del planeta de 1.470 m de profundidad; el lago Victoria, el tercero más extenso del mundo considerado una fuente del Nilo; y un volcán activo al oeste del Kilimanjaro, el Ol Doinyo Lengai. En la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO acompañan al Parque Nacional de Serengeti los siguientes sitios: la Reserva de Caza de Selous, el Parque Nacional de Kilimanjaro, el Área de Conservación de Ngorongoro, las ruinas de Kilwa Kisiwani y Songo Mnara, los Sitios de Arte Rupestre de Kondoa, y la Ciudad de Piedra de Zanzíbar (Ministerio de Relaciones Exteriores de España, 2025; Botha, 2025; UNESCO, s.f.).

No obstante, la geografía y patrimonio del país no explican por sí solos el éxito del turismo en Tanzania. El país se recuperó de la pandemia y efectuó campañas promocionales enfocadas en mercados seleccionados, facilitación de visados, mejoras en infraestructura, y colaboraciones estratégicas. Destaca la llegada de turistas chinos, atraídos parcialmente por un popular documental titulado Tanzania Sorprendente que muestra los sobrecogedores paisajes del país, su variada vida silvestre y riqueza cultural (ATTA, 2025; Botha, 2025).

Parque Nacional Serengueti

Fuente: Tanzania Tourism

Durante los Premios Mundiales de Viajes África y Océano Índico el 28 de junio pasado, Tanzania fue elegida el destino líder en África; Zanzíbar fue elegido el mejor destino de playa en África y el Parque Nacional de Serengeti ganó en la categoría de Mejor Parque Nacional, el Monte Kilimanjaro ganó como mejor parque de Montaña, el Área de Conservación de Ngorongoro fue elegida la mejor atracción turística de África y el Parque Nacional Kitulo el Mejor destino de África para lunas de miel. Por si ello fuera poco, el Parque Nacional de Ruaha ganó como Mejor Parque Cultural Nacional; el Parque Nacional Nyerere fue reconocido como el Mejor Parque Nacional de Paisajes, mientras que el Parque Nacional de Tarangire fue elegido el Mejor Parque Paraíso de Elefantes. El Aeropuerto Julius Nyerere fue premiado como el mejor de África y el Puerto de Dar es-Salam como el Mejor Puerto de Cruceros. También fueron premiados varios operadores turísticos tanzanos (Tanzaniainvest. Tanzania Win’s…, 2025).

Sorprende cuán activo es el país en el sector turístico. Entre los días 3 y 5 de octubre de 2025 en el centro de convenciones Mlimani City en la ciudad de Dar es-Salam, tendrá lugar la novena edición de la Expo Internacional de Turismo Swahili (S!TE). Este año la S!TE buscará proporcionar una plataforma de redes de contactos, oportunidades de negocios y mostrar el rico patrimonio cultural y natural de Tanzania.

GEOESTRATÉGICA: LOS PUERTOS DE

Además de las bondades de su geografía, paisajes, riqueza naturales y cultura, Tanzania disfruta de una ubicación estratégica. Dar es-Salam es una ciudad portuaria en el océano Índico que representa un acceso vital para países vecinos sin litoral. Sus rutas son más rápidas y eficientes que las de puertos competidores y las mejoras de su infraestructura lo han consagrado como un puerto clave en África Oriental. Se trata del principal del país con una capacidad de 10.1 millones de toneladas año, maneja el 92% de la carga marítima portuaria y sirve a países sin litoral como Zambia, Malawi, Burundi, Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo (RDC) con los que está unido a través de dos sistemas ferroviarios, carretera y el oleoducto TAZAMA que llega a Zambia (Tanzania Invest. Ports, s.f.).

En el futuro, el puerto de Dar es-Salam en el océano Índico podría cobrar especial relevancia en caso se materialice el proyecto de establecer un corredor

transafricano a través de su conexión con el corredor Lobito en Angola, en el Océano Atlántico. El corredor Lobito es un proyecto que fue anunciado en octubre de 2023 en el Foro Global Gateway que prevé la construcción de una vía férrea que conecte el noroeste de Zambia, a través de la RDC, con el puerto angolano de Lobito , y reúne al Banco Africano para el Desarrollo, la Corporación Africana de Finanzas, los Estados Unidos y la Unión Europea. Parte importante del financiamiento provendría de la Alianza para la Infraestructura Global y la Inversión (PGII, por sus siglas en inglés), un esfuerzo conjunto de los países del G7 establecido en 2022 (Fillingham, 2024).

Parque

Al respecto, en agosto de 2024 Helaina Matza, una coordinadora especial del PGII en el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que se estaban sosteniendo discusiones acerca de expandir el corredor Lobito hacia Tanzania. Ya que la infraestructura ya existe parcialmente a través de la vía férrea TAZARA que une Dar es-Salam con Kapiri Mposhi en Zambia, se requería unir ese último punto con el corredor Lobito en Chingola mediante la construcción de 200 kilómetros de vía férrea. En esa vía de conexión se encuentra interesado el Programa Italiano Africano de Desarrollo. En efecto, en una visita a Roma en marzo de 2025, el Canciller tanzano, embajador Mahmoud Thabit Kombo, propuso denominar al corredor como “Lobito-Dar” (Daily News, 2025; Fillingham, 2024).

Adicionalmente, el puerto de Dar es-Salam se verá potenciado por dos factores. En primer lugar, la concesión otorgada a DP World por 30 años para operar y modernizar el puerto multipropósito y conectar Tanzania y la región con los mercados globales. Ello implicará una inversión inicial de US$ 250 millones de dólares que se podía incrementar a US 1,000 millones de dólares durante el periodo de concesión. Esta modernización implica inversiones en almacenes con temperatura controlada para apoyar al sector agrícola, mejores conexiones y el desarrollo de una zona económica especial. Resultará clave el estatus de DP World como empresa portuaria líder con amplias asociaciones para desarrollar al puerto (Labrut, 2023).

En segundo lugar, la Unión Europea y sus socios Enabel, UN-Habitat, TradeMark Africa, y el Puerto Internacional de Antuerp- Brujas han firmado un proyecto para mejorar el desempeño del Puerto Dar es-Salam. El proyecto que tiene un presupuesto de 15 millones de euros y se enfoca en optimizar las operaciones portuarias al procurar superar cuellos de botella, mejorar la seguridad y sostenibilidad; así como la facilitación del comercio, reducir barreras no arancelarias y mejorar procedimientos aduaneros (Global Gateway, 2024).

Por otro lado, 75 kilómetros al norte de Dar es-Salam se está desarrollando un proyecto de US$ 10,000 millones de dólares en el puerto de Bagamoyo. Se espera que el puerto maneje 20 millones de TEU en 2045, 25 más veces que Dar es-Salam y será el puerto más grande de África Oriental. El gobierno estima que el puerto será uno de los componentes más importantes de la estrategia de desarrollo del país y en su primera fase la Autoridad Portuaria de Tanzania se está encargando de las fases iniciales

de construcción, con especial interés en la creación de atracaderos de aguas profundas para manejar embarcaciones que actualmente no pueden ser atendidas en el puerto de Dar es-Salam. Bagamoyo permitirá recibir navíos que requieren de 17 metros de profundidad y que podrán transportar entre 12,000 y 15,000 contenedores, frente a los 8,000 que pueden transportar actualmente en Dar es-Salam. Se espera que el proyecto impulse intensamente el PBI tanzano (ABDAS, 2024; BBC, 2016).

De igual modo, debe enfatizarse la importancia de la veintena de puertos lacustres en el Lago Victoria que son operados por la Autoridad Portuaria de Tanzania e incluyen Bukoba, la bahía Kemondo, Musoma y Nancio. En Tanganyika destacan puertos lacustres como Kigoma y Kasanga. Son estos puertos los que permiten conexiones con Burundi, el lado oriental de la RDC y Zambia (Tanzania Invest. Ports, s.f.).

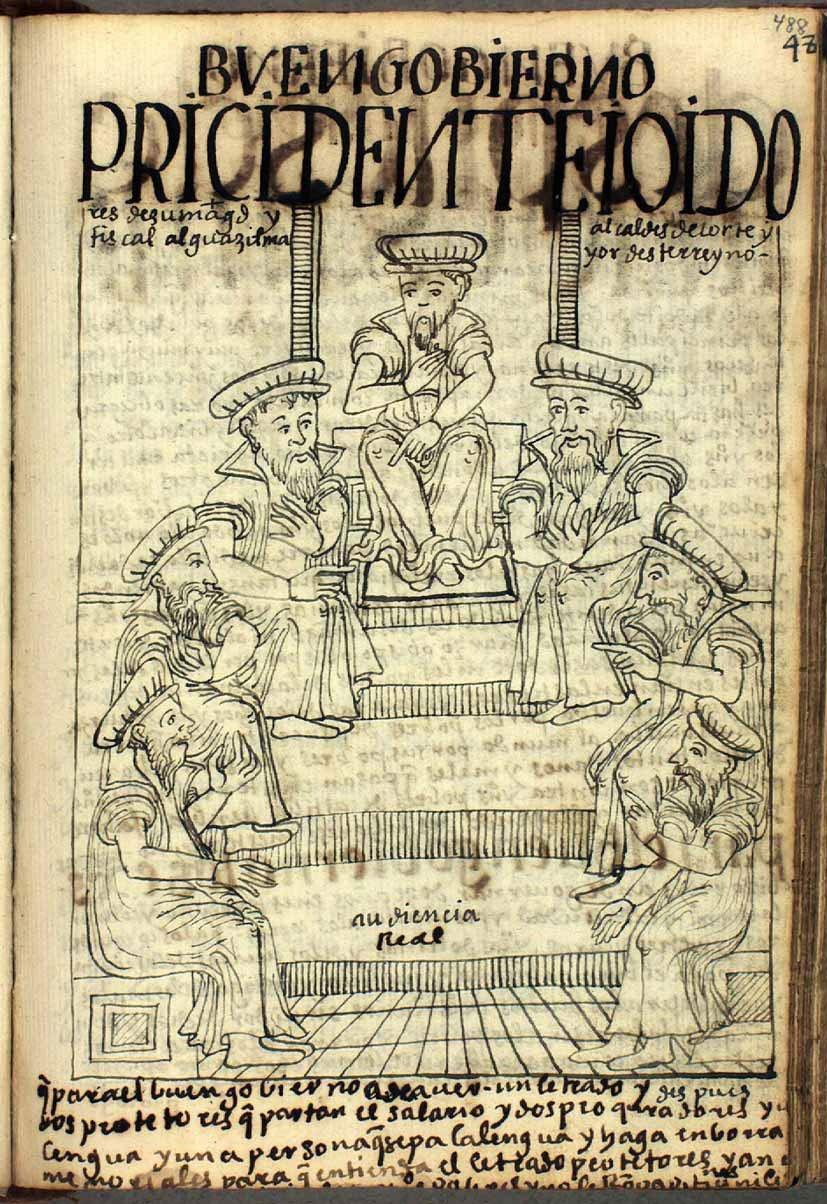

Del no-alineamiento a la diplomacia regional: evolución de la política exterior de Tanzania

En el ámbito internacional, la política exterior de Tanzania se ha forjado a partir de su historia reciente y de los desafíos de su entorno regional. Durante la Guerra Fría, la política exterior tanzana procuró actuar en el ámbito de los no-alineados. En el periodo posterior, su acción exterior se ha caracterizado por la intervención en la solución de conflictos en países vecinos como Ruanda, Burundi y Mozambique, canalizando su diplomacia multilateral para la solución de dichos conflictos a través de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), de la que forma parte. La inestabilidad política en las regiones vecinas ha forjado la política exterior tanzana ya que ha sido, necesariamente, uno de los principales objetivos en los últimos 40 años (Britannica, s.f.).

Esta postura explica que Tanzania haya sido la sede en Arusha del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y acoja el mecanismo residual que da seguimiento tras su cierre. Asimismo, los presidentes Nyerere y Mkapa tuvieron un rol importante en el diálogo inter-burundés; el presidente Kikwete formó parte de las conversaciones en Kenia tras la violencia postelectoral en 2007 y 2008; y Tanzania ha aportado con tropas y asistencia a misiones de la Organización de las Naciones Unidas como la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana - MINUSCA, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo - MONUSCO, la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (Ministerio de Relaciones Exteriores de España, 2025).

Adicionalmente, es interesante conocer que las 10 áreas temáticas en las que se enfoca la política exterior tanzana son las siguientes: (1) la diplomacia económica; (2) la promoción de la paz, seguridad y estabilidad política; (3) la ratificación y conversión en ley interna de los tratados internacionales y protocolos; (4) participación en organismos bilaterales, regionales e internacionales; (5) el uso del Kiswahili como instrumento de la diplomacia; (6) movilizar recursos internacionales para el desarrollo nacional; (7) participación de la diáspora; (8)

maximizar las oportunidades de la economía azul; (9) derechos humanos; y (10) asuntos transversales como medio ambiente, cambio climático, género y juventud (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en África Oriental de Tanzania, s.f.).

Tanzania y el Perú: paralelos estratégicos en turismo, infraestructura y política exterior

En este artículo se ha pasado revista a tres importantes aspectos de la Tanzania actual tales como el turismo, la infraestructura portuaria y la política exterior. Resulta interesante notar que existen importantes paralelos con el Perú. Al igual que Tanzania, el Perú cuenta con sitios impresionantes y múltiples lugares que constituyen Patrimonio Mundial según la UNESCO. Por ello, es natural que el Perú resulte atractivo para el turismo. No obstante, convendría estudiar con mayor profundidad las medidas que está desarrollando Tanzania para atraer y facilitar la llegada de un creciente número de turistas a través de políticas turísticas y mejoras en infraestructura.

En lo que se refiere al ámbito portuario, es curioso que los principales puertos actuales de Tanzania y el Perú; Dar es-Salam y el puerto del Callao (Muelle Sur), sean operados por DP World. En tal sentido, sería posible explorar posibles mecanismos para impulsar rutas entre ambos países a través de navieras aliadas y explorar productos complementarios para nuestros sectores agroexportadores.

De igual modo, mientras que el puerto de Chancay se perfila como el que será más importante en las próximas décadas gracias a las inversiones chinas que permiten contar con sistemas de última generación y en virtud a un calado capaz de recibir las más grandes embarcaciones existentes, Tanzania está haciendo lo propio en el puerto de Bagamoyo. El Perú contará con el puerto más importante del Pacífico Sudamericano y Tanzania buscará hacer lo propio en el Índico Africano.

La posibilidad de que se establezca un corredor transafricano que una el corredor Lobito de Angola en el Océano Atlántico con el puerto de Dar es-Salam en el Océano Índico sería especialmente interesante para Sudamérica en un contexto en que la región también se plantea el establecimiento de corredores bioceánicos. Desde hace una década, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay vienen impulsando el corredor Capricornio. Asimismo, a partir de la firma, durante la cumbre de los BRICS realizada en Brasil los días 6 y 7 de julio de 2025, del memorándum de entendimiento entre la empresa pública brasileña Infra S.A. y el Instituto de Planificación e Investigación Económica de la compañía estatal China State Railway Group para realizar estudios en el territorio brasileño que evalúen la viabilidad de un corredor ferroviario biocéanico, recobró relevancia la necesidad de estudiar el establecimiento de una vía férrea que

una el puerto de Chancay con los puertos brasileños, permitiendo que Brasil se proyecte al Océano Pacífico y el Perú al Océano Atlántico (Ministerio de Transporte de Brasil). Si acaso se materializasen ambos corredores; el corredor biocéanico Perú-Brasil y el corredor transafricano Lobito-Dar, ello propiciaría una mayor proyección del Perú al África y una mayor vinculación con un país como Tanzania.

Finalmente, partir de una revisión de algunos rasgos de la política exterior tanzana se constata que esta se caracteriza por su proactividad en busca de objetivos de interés global como la paz y la estabilidad, postura con la que el Perú también puede identificarse. El aporte del Perú y Tanzania a las misiones de paz de las Naciones Unidas es una muestra de nuestro compromiso con el bienestar de la comunidad internacional. Así como existe esa cooperación en el ámbito multilateral, tras 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y Tanzania, persiste el reto de generar una acercamiento y colaboración también en el ámbito bilateral. Ello podría verse facilitado por coincidencias en principios y valores, así como por los interesantes paralelos descritos y otros por descubrir.

Referencias

AABDAS. (2024). Tanzania allocates TZS 22 billion for Bagamoyo port’s early construction phases. https:// goo.su/sNrT

ATTA. (2025). Tanzania surpasses five million international tourists ahead of 2025 goal driving record-breaking tourism growth and economic prosperity across Africa. https://goo.su/EYKB1nK

BBC. (2016). La carrera para convertirse en el puerto más grande de África Oriental. https://goo.su/U9krrw

Botha, A. (2025). Tanzania surpasses 2025 tourism target with 5.3 million international visitors. https:// goo.su/jzOMB9C

Britannica. (s. f.). History of Tanzania. https://goo.su/ VfNaS

Daily News. (2025). Lobito-Dar corridor to transform Africa´s infrastructure. https://n9.cl/atzs6

Economist Intelligence Unit. (2025). One-click report: Tanzania.

Fillingham, Z. (2024). The Lobito Corridor: Washington´s answer to Belt and Road in Africa. https://n9.cl/82frr

European External Action Service. (2024). Global Gateway: EU and Tanzania sign agreement to improve port performance and enhance trade connectivity. https://n9.cl/lpp5v

Labrut, M. (2023). DP World signs 30-year concession to operate Dar es Salaam port in Tanzania. https:// n9.cl/9vg8o

Ministerio de Relaciones Exteriores de España. (s. f.). Ficha País Tanzania. https://n9.cl/kw8g0

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en África Oriental de Tanzania. (s. f.). Tanzania foreign policy. https://n9.cl/vh846

Ministerio de Transportes de Brasil. (2025). Brasil e China firmam parceria estratégica para integração ferroviária continental. https://n9.cl/vmij68

S!te. (s. f.). Tanzania tourism official site. https://site. tanzaniatourism.go.tz/

Tanzania Invest. (2025). Tanzania win’s Africa’s leading destination 2025 award, Serengeti named top national park, Zanzibar best beach. https://n9.cl/ mpf5a

Tanzania Invest. (s. f.). Ports. https://n9.cl/4eacp

UNESCO. (s. f.). United Republic of Tanzania. https:// whc.unesco.org/en/statesparties/tz

mónica cEcilia lizana GómEz

TErcEra sEcrETaria En El sErvicio diplomáTico dE la rEpública dEl pErú

Portada del libro Paisajes Peruanos (1912)

Fuente: elcomercio.pe

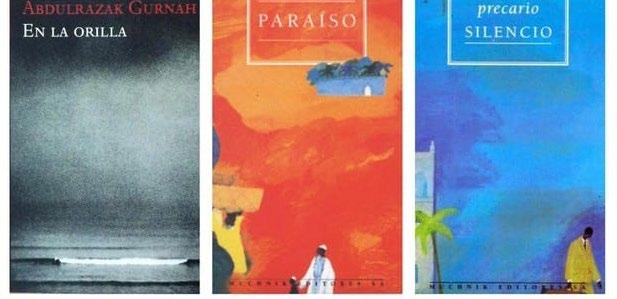

El presente artículo analiza los libros "Paisajes Peruanos" (1912) de José de la Riva Agüero y "Paraíso" (1994) de Abdulrazak Gurnah como ejemplos de literatura que facilitan el conocimiento mutuo entre sociedades distantes. En su obra, Riva Agüero documenta la realidad peruana durante la República Aristocrática, buscando comprender la identidad nacional tras la Guerra del Pacífico, mientras que Gurnah presenta el viaje de Yusuf en la Tanzania colonial alemana de finales del siglo XIX, revelando transformaciones sociales complejas. Ambos autores utilizan el paisaje como texto interpretable y empatizan con el lector mediante personajes que enfrentan dilemas universales de

identidad y pertenencia. Las obras demuestran cómo la literatura de viaje puede revelar experiencias históricas paralelas entre culturas aparentemente lejanas, construyendo puentes de entendimiento entre el Perú y Tanzania.

La literatura puede facilitar el conocimiento mutuo entre sociedades aparentemente distantes como la peruana y la tanzana, revelando experiencias históricas paralelas y desafíos compartidos en la construcción de identidades nacionales. Este es el caso de dos obras literarias separadas por casi un siglo de diferencia: "Paisajes Peruanos" (1912) de Riva Agüero y "Paraíso" (1994) de Gurnah. Estos viajes literarios permiten a los lectores acceder a realidades geográficas que trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio.

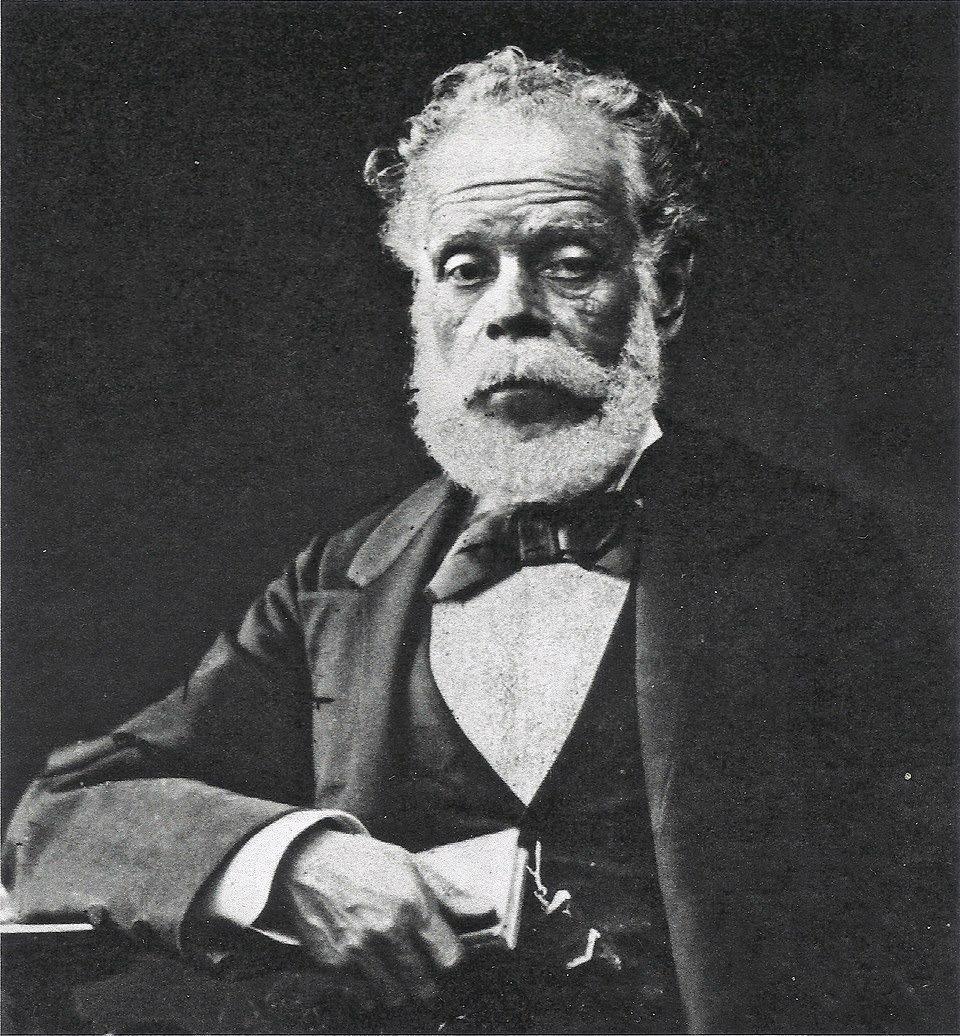

José de la Riva Agüero (1885 - 1944), intelectual peruano de principios del siglo XX, emprendió un viaje por las diversas regiones del Perú, documentando con rigor científico y sensibilidad las complejidades del Perú en su proceso de construcción nacional. Su interpretación del Perú en su obra "Paisajes Peruanos", como un país de síntesis de dos culturas y formado por la historia de siglos, fue una expresión de la reflexión y el conocimiento real del Perú.

En 1912, Riva Agüero realizó un memorable recorrido desde el Cusco que lo llevó a través de la región del Apurímac, explorando sitios como las piedras labradas de Concacha y las ciudades de Abancay y Andahuaylas; hasta llegar a Ayacucho, donde estudió su arquitectura colonial y visitó el campo de batalla de la Quinua. Posteriormente, continuó hacia el valle del Mantaro, atravesando diversos pueblos y paisajes hasta culminar su travesía en Huancayo y el convento franciscano de Ocopa, completando así una extraordinaria expedición por el corazón de los Andes peruanos que se convertiría en la base de su obra "Paisajes Peruanos".

Portada del libro “Paraíso” (1994)

Por su parte, Abdulrazak Gurnah (1948 – actualidad), Premio Nobel de Literatura 2021, presenta en "Paraíso" el viaje de Yusuf, un joven suajili de doce años que acompaña una expedición comercial en lo que ahora es Tanzania a finales del siglo XIX. La novela, ambientada en el colonialismo alemán, ofrece una ventana a las transformaciones sociales, culturales y económicas que experimentaba la región durante este período de la historia de África Oriental.

1

El recorrido de Yusuf parte de la estación de tren del pueblo ficticio de Kawa en Tanzania, desde donde es llevado a una ciudad frente al mar para trabajar junto a Khalil en una tienda del tío Aziz. Luego se adentra en el interior del país siguiendo las antiguas rutas comerciales que conectaban la costa con las tierras cercanas a la Cuenca del Congo.

Durante su travesía, Yusuf pasa por diversos asentamientos comerciales, como el poblado de Chatu, la estación del gobierno Olmorog, lugares donde experimenta el encuentro con diferentes culturas (árabes, indias, alemanas, italianas, griegas y diversas comunidades africanas) del África Oriental colonial.

El Perú de Riva Agüero: República en construcción

El viaje de Riva Agüero se desarrolla en el Perú de inicios del siglo XX, durante el período acuñado por el historiador Jorge Basadre como la República Aristocrática (1899-1919). En esta época, pese a los

cambios políticos y a los procesos de democratización social, la clase dominante mantuvo su posición hegemónica construyendo una imagen aristocrática de sí misma. Esta representación fue ampliamente aceptada por la sociedad, permitiéndole ejercer un dominio cultural sobre las mayorías indígenas y mestizas, configurando un sistema de control social a través de mecanismos tanto económicos como simbólicos (Hernández, 2000).

La Guerra del Pacífico (1879-1884) fue catastrófica para el Perú. Durante dos años, las fuerzas chilenas ocuparon territorio peruano. El Tratado de Paz de Ancón en 1883 significó la pérdida de Tarapacá, y la administración chilena provisional por diez años de Tacna y Arica. Pero el plebiscito que debía determinar el destino final de estas últimas provincias nunca se llevó a cabo. Luego de terminada la guerra, el dolor y la aflicción nacional se intensificaron por la pérdida territorial y el desplazamiento forzoso de peruanos (Monteverde, 2023).

Así, la obra de Riva Agüero se inserta en un movimiento intelectual más amplio de reconstrucción nacional y búsqueda de identidad tras la guerra y el caos que le sucedió. Riva Agüero se anticipó a la generación de intelectuales que, durante la década de 1920, emprendió el redescubrimiento del Perú profundo. Con su obra, el autor logra capturar con precisión la majestuosidad de la geografía andina, evoca con nostalgia episodios fundamentales de nuestra historia, particularmente aquellos correspondientes al período de la conquista; y articula una visión de la identidad nacional peruana concebida como la síntesis entre las tradiciones hispánica e incaica (Chang-Rodríguez, 2018).

El viaje de Yusuf, en "Paraíso", se desarrolla en la actual Tanzania, a finales del siglo XIX, un período de transformaciones radicales que marcarían el futuro de la región. Los alemanes llegaron tarde al reparto colonial de África. Tomaron los territorios para explotarlos económicamente, implementando un sistema de trabajo forzoso que generó descontento, resentimiento y resistencia entre la población local. Delegaron el poder y la responsabilidad en oficiales militares y empresarios privados, cuya ineptitud política se evidenció cuando enfrentaron la resistencia local, a la que reprimieron con brutalidad (Khapoya, 2012).

Esta época estuvo definida por una transición política compleja, caracterizada por el choque entre los sistemas tradicionales africanos y la dominación europea. “A los europeos se los ve muy decididos, y mientras luchan por la prosperidad de la tierra nos aniquilarán a todos (…) No es el comercio lo que buscan, sino la tierra y todo lo que hay en ella, incluidos nosotros” (Gurnah, 2021, pág. 110). Kawa, una ciudad ficticia de la costa de Tanzania, es el punto de partida del viaje. Una ciudad que prosperó “gracias a que los alemanes la utilizaban como depósito mientras construían la línea de ferrocarril que llegaría a las tierras altas del interior, pero que ahora solo servía para recoger madera y agua” (Gurnah, 2021, pág. 14).

La expedición comercial que emprende Yusuf representa más que un simple viaje de negocios. Se trata de un viaje que revela las complejidades de una sociedad en transformación. Yusuf deberá desenvolverse en un entorno multicultural donde coexisten árabes, indios, griegos, alemanes, ingleses, suajilis y diversas etnias del África interior, a las cuales se les denomina peyorativamente «salvajes». Estas interacciones se presentan en el libro muchas veces como tensiones sociales que se reflejan en las experiencias de los personajes de la obra.

Propósito de los viajes

Si bien los viajes emprendidos por Riva Agüero y Yusuf responden a motivaciones iniciales diferentes, estos se convierten en procesos de descubrimiento y comprensión de realidades complejas. Riva Agüero emprende un viaje intelectual de exploración por las regiones peruanas, motivado por el deseo de realizar

una observación científica del paisaje y la sociedad peruana. Su propósito era comprender cómo la historia se inscribe en el territorio y se manifiesta en las costumbres y tradiciones de los pueblos.

El enfoque de Riva Agüero es académico. Su formación como historiador y su compromiso con el proyecto de construcción nacional le dan a su viaje una dimensión política y cultural. Cada paisaje observado, cada ruina explorada y cada tradición documentada se convierte en una pieza del rompecabezas que constituye la identidad peruana. Su viaje es, en esencia, un acto de conocimiento que busca convertirse en un instrumento de construcción nacional.

Por otro lado, Yusuf emprende una expedición mercantil hacia el interior africano porque ha sido entregado como pago de una deuda de su padre al comerciante árabe Aziz. Bajo su tutela, Yusuf se ve obligado a acompañarlo en expediciones para el comercio de productos valiosos como el marfil, el oro, telas y otros bienes que se podían obtener en el interior del continente y luego comercializar en la costa, especialmente en centros como Zanzíbar.

El viaje de Yusuf sirve como vehículo narrativo para explorar el universo suajili antes y durante los tiempos coloniales, donde las condiciones dentro de las estructuras sociales y de poder regionales son tan violentas y explotadoras como bajo el dominio europeo (Göttsche, 2023). La transformación personal que experimenta Yusuf en su viaje es el núcleo narrativo de la novela, revelando estos pueden alterar la percepción que los individuos tienen de sí mismos y de su entorno.

de los paisajes

En "Paisajes Peruanos", el territorio funciona como un texto que debe ser leído e interpretado. Riva Agüero desarrolla una metodología específica para la lectura del territorio, que incluye la interpretación de templos, ruinas, arquitectura y geografía humana, evocando los hechos históricos decisivos. Cada elemento del paisaje se convierte en una fuente de información histórica y cultural que permite la construcción de narrativas históricas a partir del espacio.

Las descripciones de Riva Agüero van más allá de la simple observación estética. Las ruinas incas, las iglesias coloniales, las haciendas republicanas, los pueblos indígenas, todos estos elementos se articulan en un discurso coherente sobre la evolución histórica del Perú y las tensiones no resueltas que caracterizan la sociedad peruana de principios del siglo XX.

En "Paraíso", Gurnah utiliza una aproximación diferente. La descripción sensorial del paisaje africano es un instrumento narrativo que permite revelar tensiones sociales y culturales. El uso del entorno natural para revelar ello es particularmente notable en las descripciones de los diferentes ecosistemas que atraviesa la expedición, desde las costas del Océano Índico hasta las regiones del interior.

El paisaje en la novela de Gurnah funciona como una metáfora de las transformaciones culturales que experimenta la sociedad tanzana. Los cambios en la vegetación, el clima y la topografía reflejan las transformaciones sociales y políticas que caracterizan el período colonial. La progresiva pérdida de la inocencia de Yusuf se corresponde con el descubrimiento gradual de paisajes cada vez más hostiles y complejos.

Complejidades sociales

"Paisajes Peruanos" ofrece una documentación detallada de la diversidad étnica peruana y de las tensiones entre criollos, mestizos e indígenas. Riva Agüero observa con atención las diferencias regionales que caracterizan la costa, la sierra y la selva, reflexionando sobre los desafíos que plantean para la integración nacional. Su análisis incluye una consideración de los sincretismos culturales que resultan del encuentro entre tradiciones indígenas, coloniales y republicanas.

El análisis del mestizaje como proceso histórico constituye uno de los aportes más significativos de

la obra. Riva Agüero comprende que la identidad peruana no puede construirse mediante la negación de alguno de los componentes étnicos y culturales que la conforman, sino que debe basarse en una síntesis creativa que reconozca y valore la diversidad como una fortaleza nacional.

En "Paraíso", las complejidades sociales se manifiestan a través de la descripción de las jerarquías sociales en África Oriental. Los sistemas de servidumbre que caracterizan la sociedad de la época se revelan gradualmente a través de las experiencias de Yusuf, quien descubre las dimensiones más oscuras de los intercambios comerciales que al principio había percibido con normalidad.

La novela presenta un retrato fascinante de África Oriental como espacio cosmopolita, donde coexisten sistemas religiosos y culturales diversos. Los intercambios comerciales multiculturales que conectan África, Arabia e India crean un ambiente social complejo que desafía las visiones simplificadas del continente africano. Sin embargo, esta complejidad también incluye formas de explotación y dominación que se revelan progresivamente a lo largo de la historia.

IV. NARRATIVAS

Estrategias narrativas compartidas

Tanto Riva Agüero como Gurnah emplean estrategias narrativas que facilitan el conocimiento intercultural característico de ambos países. El uso de la descripción como herramienta es un elemento fundamental en ambas obras, más allá de ser solo un recurso estético. Las descripciones detalladas permiten a los lectores comprender las complejidades de las sociedades descritas, revelando sistemas de valores y sobre todo en la obra de Gurnah, prácticas cotidianas que de otra forma seguirían inaccesibles para lectores ajenos a esas culturas.

La integración de historia, geografía y experiencia humana constituye otra estrategia narrativa compartida. Ambos autores vislumbran que la comprensión de una cultura requiere el conocimiento de múltiples dimensiones: el entorno físico que la conforma, los procesos históricos que la han moldeado, y las experiencias individuales que la humanizan. Esta aproximación permite la humanización de experiencias distantes geográficamente, facilitando la identificación empática de los lectores con realidades culturales diferentes.

Construcción de empatía intercultural

Ambas obras construyen una empatía intercultural mediante la creación de personajes que encarnan dilemas universales. Riva Agüero, como narradorprotagonista, enfrenta el desafío de comprender y articular la complejidad de su propio país. Yusuf, por su parte, representa la experiencia universal del joven que debe navegar un mundo adulto complejo y frecuentemente contradictorio.

Ambos autores evitan presentaciones simplificadas de sus respectivas sociedades. Estas narrativas invitan desafiar las percepciones preconcebidas que los lectores pueden tener sobre las culturas descritas. Un lector tanzano que se aproxime a "Paisajes Peruanos" descubrirá un Perú complejo y diverso que trasciende las imágenes simplificadas que pueden circular en las redes sociales. De igual forma, un lector peruano que explore "Paraíso" encontrará un ambiente africano cosmopolita a finales del siglo XIX que desafía estereotipos occidentales.

V. REFLEXIONES

Los viajes literarios de Riva Agüero y Gurnah revelan sociedades complejas caracterizadas por una extraordinaria diversidad étnica y lingüística. Tanto el Perú de principios del siglo XX como la Tanzania de finales del XIX se presentan como espacios multiculturales donde convergen tradiciones diversas, creando síntesis culturales únicas, pero también tensiones sociales significativas.

Estas narrativas invitan a lectores peruanos y tanzanos a explorar la literatura del otro país, respectivamente, como una ventana hacia experiencias culturales que, aunque geográficamente distantes, tienen elementos en común. Ambas sociedades han enfrentado los desafíos de la construcción nacional en contextos de diversidad cultural, y han atravesado por procesos de modernización que amenazaban tradiciones ancestrales.

La reciente visita de Abdulrazak Gurnah al Perú en el “Hay Festival Arequipa 2024” representa un ejemplo concreto del acercamiento de la literatura tanzana al Perú y de la realización de un diálogo directo entre intelectuales del Perú y Tanzania. Este encuentro generó cobertura mediática significativa e interés académico mutuo, demostrando el potencial de la literatura para construir puentes culturales efectivos.

Este precedente sugiere la necesidad de expandir estos intercambios culturales, invitando a escritores

peruanos a participar en festivales literarios africanos y promoviendo la traducción y circulación de obras literarias entre ambas regiones. La literatura de viaje, como demuestran las obras analizadas, posee potencial para facilitar el conocimiento y entendimiento entre culturas aparentemente distantes, revelando la universalidad de ciertas experiencias humanas.

De la Riva Agüero, J, (1995). Paisajes Peruanos. Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Obra original publicada póstumamente en 1955).

Gurnah, A. (2021). Paraíso. Narrativa Salamandra. (Obra original publicada en 1994).

Hernández, M. (2000). ¿Es otro el rostro del Perú? Identidad, diversidad y cambio. AGENDA: Perú. Recuperado de https://red.pucp.edu.pe/wp-content/ uploads/biblioteca/48.pdf

Chang-Rodríguez, E. (2018). Tradición e innovación. El ensayo peruano en las primeras décadas del siglo XX. En Contrapunto ideológico y perspectivas dramatúrgicas en el Perú contemporáneo / Juan E. de Castro y Leticia Robles-Moreno, coordinadores.-1a ed.-- Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fondo Editorial, Casa de la Literatura Peruana, Ministerio de Educación del Perú (MINEDU). Recuperado de https://www.casadelaliteratura.gob. pe/wp-content/uploads/2018/11/Vol-6.-HLP.pdf

Khapoya, V.B. (2012). The African Experience (4th ed.). Chapter 4: Colonialism and the African Experience. Routledge. Recuperado de https://www.pearsonhighered.com/assets/ samplechapter/0/2/0/5/0205208606.pdf

Monteverde, L. (2023). Memoria y duelo de los testigos de la guerra del Pacífico y sus propuestas escultóricas para conmemorar a los héroes muertos. Perú 1883-1897. Iberoamericana. (pp. 217 - 248). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=9563870

rafaEl adEmahr vallEjo bulnEs sEGundo sEcrETario En El sErvicio diplomáTico dE la rEpública dEl pErú

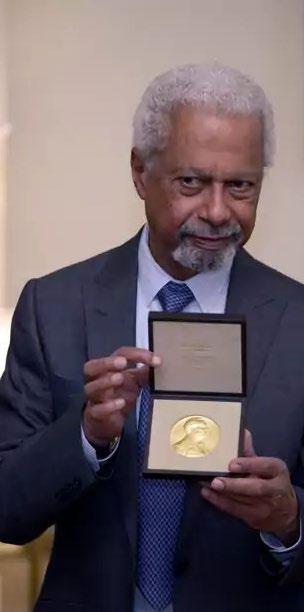

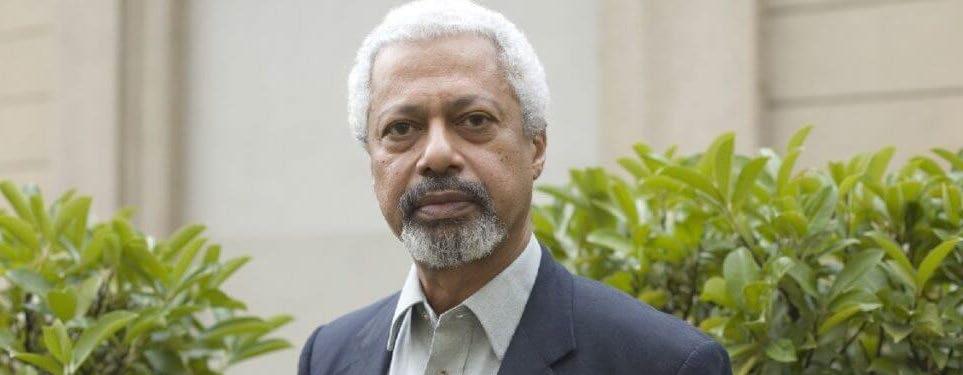

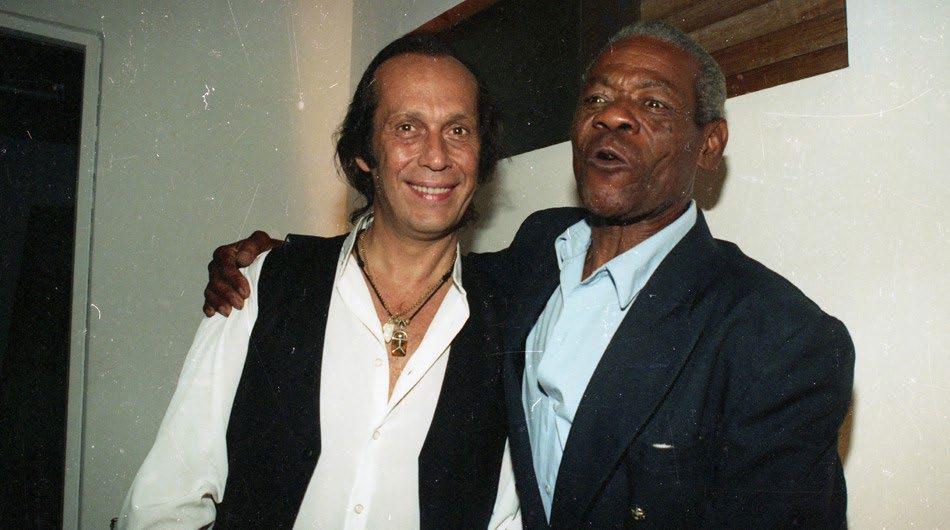

Considerado actualmente por la crítica como una de las voces más representativas de la literatura poscolonial africana y el máximo exponente de las letras tanzanas, Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar, 1948) ha construido a través de su obra narrativa -y ensayística- un universo literario marcado por la nostalgia de su Zanzíbar natal; la experiencia del exilio en Europa; la búsqueda constante de un sentimiento de identidad y pertenencia; y los efectos del colonialismo en la historia y la memoria personal y colectiva. Si bien gozaba de cierto reconocimiento dentro de los círculos académicos europeos -de los cuales formó parte al haber integrado por más de cuatro décadas la cátedra de literatura inglesa de la Universidad de Kent-, no fue sino hasta el 2021 que adquirió amplia notoriedad con la obtención del Premio Nobel de Literatura.

La concesión del máximo galardón de las letras universales no solo supuso para Gurnah la consagración individual por la producción de una extensa obra literaria -compuesta por once novelas, de las cuales el comité destacó “Paraíso” de 1994, como su creación más lograda-, sino que fue interpretada como el reconocimiento necesario, aunque diferido, a la literatura de todo un continente: Gurnah fue el primer escritor africano en alcanzar la citada presea en más de una década, antecedido por Wole Soyinka de Nigeria en 1986; Naguib Mahfouz de Egipto en 1988; y los sudafricanos Nadine Gordimer y J.M. Coetzee en 1991 y 2003, respectivamente. Y, lo que es más, fue el primer escritor negro en recibir la distinción de la Academia Sueca desde la novelista afroamericana Toni Morrison en 1993 (Alter & Marshall, 2021).

El jurado sustentó la decisión subrayando “su penetración intransigente y conmovedora de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes” (The Nobel Prize, 2021; la traducción es mía). Ciertamente, Gurnah ha dedicado gran parte de su obra narrativa a examinar de manera crítica los múltiples efectos

del colonialismo europeo en el África Oriental. Como afirma Vikrant Dadawala, “La incuestionable y brutal historia del colonialismo europeo en el África Oriental es, en efecto, un tema central en la obra de Gurnah” (2002; la traducción es mía).

En su discurso de aceptación del premio Nobel, Gurnah explora lo que el acto de la escritura ha significado para él: una actividad placentera en su etapa escolar y formativa, que fue adquiriendo una dimensión distinta y más compleja en su juventud y madurez: “No me di cuenta de esto por completo hasta que fui a vivir a Inglaterra. Fue allí, en mi nostalgia y en medio de la angustia de una vida como forastero, donde comencé a reflexionar sobre muchas cosas que antes no había considerado. Fue a partir de ese período — ese prolongado período de pobreza y alienación— “que empecé a escribir de una manera diferente”. Me quedó más claro que había “algo que necesitaba decir, que había una tarea por hacer, que había arrepentimientos y agravios que debían ser sacados a la luz y considerados” (Gurnah, 2021; las cursivas y la traducción son mías). Es entonces que Gurnah se vuelve consciente de la función de la escritura como vehículo de la memoria, y como testimonio crítico de su época y situación: “Esas reflexiones dispersas, el hábito de escribir para entender y documentar su propia desubicación, dieron lugar eventualmente a su primera novela y a otras nueve obras [once en la actualidad] que exploran el trauma persistente del colonialismo, la guerra y el desplazamiento” (Alter & Marshall, 2021; la traducción es mía).

Pero la memoria no es el único motor de su obra; el exilio y el a menudo tortuoso proceso de asimilación a un nuevo país, a una realidad diversa y heterogénea, franqueada por barreras culturales, idiosincráticas e idiomáticas, es otro de los ejes centrales de su producción y reflexión literaria. En gran parte de sus novelas, los protagonistas son refugiados provenientes del Africa Oriental, que experimentan dificultades para insertarse en la sociedad de acogida,

y que sienten haber perdido su lugar en el mundo. Justamente, la construcción de un nuevo sentido de pertenencia e identidad es lo que guiará la búsqueda, a menudo infructuosa, de estos personajes: “Quizás no sorprenda -reflexiona Dadawala-, que en la ficción de Gurnah, la migración resulte ser una experiencia que disminuye a todos los involucrados. Aquellos que tienen la suerte de escapar descubren que la migración divide sus vidas en dos” (2022; la traducción es mía).

El caso particular de Gurnah es ilustrativo al respecto, y comparte rasgos de innegable similitud con muchos de sus personajes, a los cuales traslada sus experiencias biográficas, como el protagonista de “Precario silencio” de 1996, un profesor tanzano, refugiado en el Reino Unido, que atraviesa una prolongada asimilación y comienza una nueva vida con una esposa inglesa, con la que tiene una hija. Luego de veinte años en el exterior, surge la posibilidad de regresar a su país y reencontrarse con su familia, cuyo vacío, nutrido por el anhelo y la nostalgia, ha ido poblando con recuerdos y fantasías (el propio Gurnah estuvo impedido de retornar a Tanzania por diez años). No obstante, una vez de regreso, va cayendo paulatinamente en cuenta de la distancia que los años han ido creando e imponiendo entre su memoria y la realidad. Como apunta Gonzalo Chacón, con este relato Gurnah consigue “retratar los sentimientos de muchos migrantes que, tras establecer su vida en otro país, regresan a la tierra que los vio nacer solo para darse cuenta de que esta ha cambiado tanto por la progresión normal de la sociedad que los lugares que protagonizan sus recuerdos ya no se parecen en absoluto a las instantáneas mentales que tenían de ellos o directamente han desaparecido” (2025). De este modo, asistimos a uno de los dramas centrales de la experiencia del migrante retratada por Gurnah: el profundo sentimiento de orfandad de no sentirse perteneciente a ningún otro lugar que a la patria de la memoria.

Un aspecto curioso de la obra de Gurnah y que es sintomático de su proceso personal como exiliado y migrante, es el hecho de que el conjunto de su producción y escritura (2021). El propio Gurnah ha confesado que, si bien el inglés es el idioma escogido para plasmar su obra, el contenido de esta le fue dado mucho antes de haber efectuado su elección.

En ese sentido, las marcas de culturas distintas no solo se manifiestan a nivel idiomático sino también a través de la multiplicidad de referencias e imaginaria que Gurnah incorpora a sus relatos, y con los que compone un mosaico cosmopolita, diverso e integrador: el Corán; las historias y leyendas de “Las mil y una noches”; la poesía persa; los mitos y creencias africanas, son usados para explicar determinadas situaciones que la racionalidad occidental no alcanza a comprehender. Su propia identidad como musulmán -su nombre literalmente significa “Siervo de al-Razzak”, uno de los nombres de Alá- se refleja también en su obra, indicando, por ejemplo, la norma de conducta o la aplicación de la ley que es preciso seguir en determinada circunstancia, como en el caso de “A orillas del mar”, en donde se describe la manera en que debe efectuarse -conforme al Islamla repartición de las propiedades del difunto entre los deudos, particularmente en lo concerniente a los inmuebles, que es, como descubre más adelante el lector, la fuente principal de desavenencias entre los dos protagonistas.

Sin embargo, la obra de Gurnah no solo recoge los dramas de sus protagonistas, o los aspectos oscuros de la existencia, también encuentra lugar para destacar la bondad y nobleza del alma humana. En palabras del propio autor: “Pero escribir no puede tratarse solo de batallas y polémicas, por muy estimulantes y reconfortantes que puedan ser. Escribir no se trata de una sola cosa, no se trata de este tema o aquel, o de esta preocupación o de otra, y dado que su materia es la vida humana de una forma u otra, tarde o temprano la crueldad, el amor y la debilidad se convierten en su tema. Creo que escribir también debe mostrar lo que puede ser diferente,

lo que el ojo duro y dominante no puede ver, lo que hace que las personas, aparentemente pequeñas en estatura, se sientan seguras de sí mismas a pesar del desprecio de los demás. Por eso encontré necesario escribir también sobre eso, y hacerlo con honestidad, para que tanto la fealdad como la virtud se manifiesten, y el ser humano aparezca más allá de la simplificación y el estereotipo. Cuando eso funciona, surge una especie de belleza” (2021; la traducción es mía).

La belleza a la que hace referencia Gurnah es la de la dignidad restituida al individuo, donde la ternura se impone a la crueldad y la bondad surge de fuentes inesperadas: “La mirada de Abdulrazak Gurnah no es ni rencorosa ni revanchista ni vengativa. Es una mirada desde el acto del placer, las bondades y la belleza de la lectura y la escritura, de alguien que sabe lo que es la fealdad y la crueldad, las señala, las recuerda y pide que no se repita” (WMagazín, 2021). Y ese es precisamente, y en última instancia, el legado de Abdulrazak Gurnah: la reconciliación del individuo con su historia, a través de una comprensión abarcadora, que no excluya en ese proceso los inevitables claroscuros, la violencia o los agravios, pero que deja entrever la posibilidad de un encuentro feliz más allá del lugar de la escritura.

Bibliografía:

Chacón, Fuad Gonzalo (2025). El Gurnah olvidado. Recuperado de: https://www.elespectador.com/elmagazin-cultural/precario-silencio-la-novela-perdida-del-premio-nobel-de-literatura-2021-abdulrazakgurnah-y-el-duelo-migrante/#google_vignette

Dadawala, Vikrant (2022). Pain and Wonder. The wounding journeys of Abdulrazak Gurnah. Recuperado de: https://thepointmag.com/criticism/pain-and-wonder/

Gatopardo (2021). ABDULRAZAK GURNAH: LA RESISTENCIA MIGRANTE. Recuperado de: https://www. gatopardo.com/articulos/abdulrazak-gurnah-la-resistencia-migrante

Gurnah, Abdulrazak (1994). Paradise. The New Press, New York.

Gurnah, Abdulrazak (2021). Admiring Silence. Bloomsbury Publishing. Gurnah, Abdulrazak (2022). A orillas Del Mar. Salamandra.

The Nobel Prize (2021). Abdulrazak Gurnah delivered his Nobel Prize lecture in literature. Recuperado de: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2021/gurnah/lecture/

WMagazin (2021). El Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah pide abolir los estereotipos y la crueldad y dejar salir la ternura y la belleza. Recuperado de: https://wmagazin.com/relatos/el-nobel-de-literatura-abdulrazakgurnah-pide-dejar-los-estereotipos-y-la-crueldad-y-dejar-salir-la-ternura-y-la-belleza/#aaaescribiendo

ARTÍCULO 5

johan ríos rivas

sEGundo sEcrETario En El sErvicio diplomáTico dE la rEpública dEl pErú

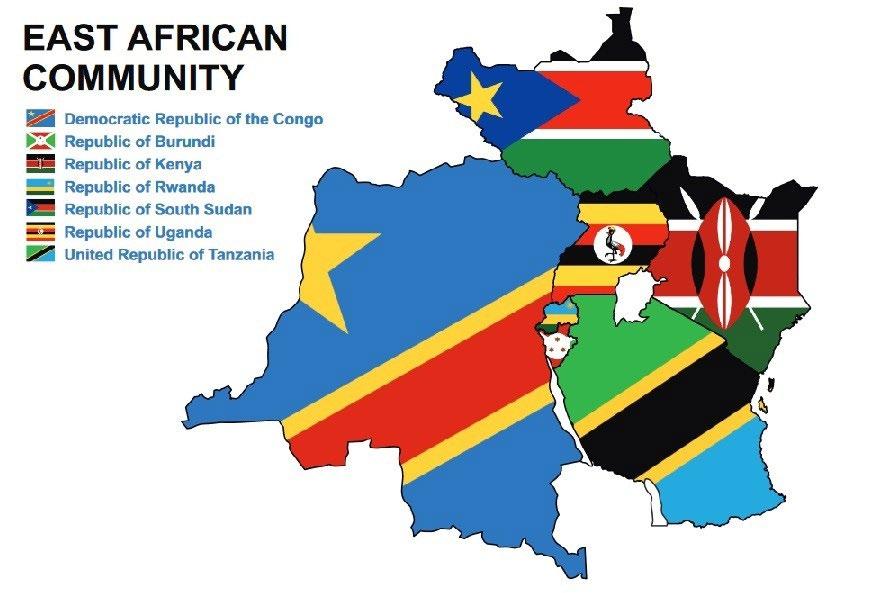

Glorious nduTa Kawawa

Ubicada en la costa oriental de África, Tanzania es mucho más que un destino turístico icónico, cumple un papel silencioso pero innegable en la historia reciente de África Oriental. Arusha, una de sus principales ciudades enclavada en medio de las colinas del monte Meru, alberga la sede de la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), organismo regional que agrupa a ocho Estados africanos y busca consolidar un mercado integrado de más de 300 millones de personas (East African Community [EAC], s.f.). Desde este enclave diplomático, Tanzania ejerce un papel clave en la integración política, económica y cultural del continente, ofreciendo a países como el Perú una plataforma para estrechar lazos.

Tanzania: posición geográfica y relevancia estratégica

Tanzania se ubica en la costa del océano Índico, con puertos estratégicos como Dar es Salaam y Tanga, y comparte fronteras con ocho países, lo que la convierte en un corredor natural de conexión entre el océano y el interior del continente (World Bank, 2022). Además, pertenece tanto a la EAC como a la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), lo que le otorga un papel de bisagra entre dos importantes bloques (Chatham House, 2024).

La rica historia de Tanzania como paladín de la paz y los ideales panafricanos es profunda. El primer presidente de esta nación, Julius Kambarage Nyerere, cuya filosofía de Ujamaa o "familia" enfatizaba la cohesión social y la equidad, todavía inspira enfoques diplomáticos en todo el continente en la actualidad (Fouéré, 2014). Los sucesivos líderes tanzanos han construido su política exterior en base a este pensamiento, expandiendo el comercio regional, facilitando procesos de paz y asegurando que Tanzania siga siendo un socio confiable dentro de la EAC. Esta continuidad de visión ha anclado el papel del país como constructor de puentes.

Además, la ciudad de Arusha es reconocida como una “capital diplomática” en el África, en tanto alberga la Secretaría de la EAC, su Parlamento y el Tribunal de Justicia, además, ha sido sede del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), establecido en

1994 por la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (United Nations [UN], 1994) para juzgar a los responsables del genocidio ocurrido en Ruanda, y por acoger procesos de paz clave de la región (UN, 1994; UN-IRMCT, s.f.).

En esto, Tanzania representa un país que valora la mediación, el multilateralismo y la creación de consenso como herramientas para la estabilidad. Esta nación entiende que ser un "anfitrión" no se trata solo de proporcionar espacio para reuniones; se trata de ofrecer un entorno en el que se puedan nutrir las soluciones y crecer la confianza. A continuación, se reseñan dos ejemplos de esta política exterior de mediación:

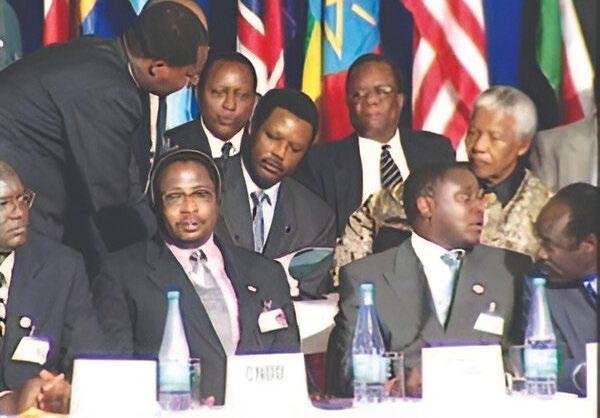

Firmados el 4 de agosto de 1993 entre el Gobierno de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés (RPF, por sus siglas en inglés), los Acuerdos de Arusha establecían un Gobierno de Transición de Base Amplia con reparto de carteras entre partidos, el nombramiento de Faustin Twagiramungu como primer ministro, un calendario de 37 días para instalar las instituciones transitorias y la integración de fuerzas con una proporción 60% (fuerzas gubernamentales) y 40% (FPR), con un ejército proyectado en 13,000 efectivos. Estos acuerdos también contemplaban la repatriación de refugiados, garantías de estado de derecho y el despliegue de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR, por sus siglas en inglés) para apoyar la implementación. (UN, 1993; Peace Accords Matrix, 1993; George Washington University, National Security Archive, 2014).

El Acuerdo de Arusha para Burundi (2000)

Fuente: www.iwacu-burundi.org

El Acuerdo de Arusha para Burundi (2000)

El Acuerdo de Paz y Reconciliación para Burundi (28 de agosto de 2000) fue mediado por Julius Nyerere y, tras su fallecimiento, por Nelson Mandela. Su arquitectura incluye cinco protocolos: naturaleza del conflicto; democracia y buen gobierno (incluida una constitución transitoria); paz y seguridad; rehabilitación y reconstrucción; y garantías de implementación. Estableció mecanismos de transición, reformas de seguridad (balances étnicos y regionales en las fuerzas), compromisos de no violencia, con cronogramas y supervisión internacional. Aunque la desmovilización completa y la inclusión de todos los movimientos armados requirió acuerdos posteriores, Arusha 2000 sentó las bases para el alto el fuego y la ingeniería institucional que siguió. (Peace Accords Matrix, 2000).

Potencial de la vinculación entre Perú y Tanzania

El Perú puede aprovechar la posición estratégica de Tanzania para conectarse con el África Oriental, impulsando el comercio en agroindustria, minería, energía renovable y turismo. Además, existen oportunidades para cooperación académica, participación en foros multilaterales y promoción cultural mediante diplomacia pública.

Desafíos y oportunidades en cooperación técnica y transferencia de conocimiento

La vinculación diplomática directa entre el Perú y Tanzania está en construcción; no obstante, los estudios sobre cooperación internacional en el Perú revelan que el país ha desarrollado capacidades para alinear su “cooperación al desarrollo” con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), potenciando la coherencia de políticas nacionales y la efectividad

de la ayuda internacional (Guerrero-Ruiz, Kirby y Schnatz, 2021). Esta experiencia peruana podría ser un referente útil para futuros diálogos con Tanzania en áreas de interés.

En el caso de Tanzania, varios donantes internacionales han trabajado en proyectos agrícolas que enfatizan la apropiación local y la transferencia de conocimiento como mecanismos clave para el éxito. Por ejemplo, proyectos respaldados por Estados Unidos y China han implementado enfoques basados en visitas entre países, flexibilidad para las contrapartes locales y promoción de liderazgo local en la ejecución (comparación entre distritos como Mvomero y Kilosa), lo que ha demostrado la relevancia de diseñar iniciativas que empoderen a las comunidades receptoras (International Journal of Research Publication and Reviews, 2023). Estas lecciones son vitales para cualquier colaboración futura entre el Perú y Tanzania en sectores de cooperación internacional.

Investigaciones recientes en el Perú destacan la importancia de combinar los bonos provenientes de sectores extractivos con el fortalecimiento de la capacidad estatal local para traducir esos ingresos en desarrollo sostenible y transformación estructural (Murillo y Sardon, 2024). Aunque centrado en contextos peruanos, este enfoque ofrece una perspectiva valiosa para Tanzania, país rico en recursos naturales que también enfrenta el reto de convertir estos recursos en beneficios concretos para sus comunidades. Por lo tanto, existe un espacio latente para que ambas naciones compartan experiencias en gestión de industrialización, fortalecimiento institucional y desarrollo económico inclusivo, contribuyendo mutuamente a diseñar políticas más eficientes y adaptadas.

Participación y cooperación en el ámbito multilateral

Ambos países forman parte de Naciones Unidas y coinciden en foros como la Agenda 2030 y la promoción de la cooperación Sur-Sur. Según Rojas Aravena (2020), los Estados latinoamericanos y africanos suelen encontrar en el multilateralismo una plataforma clave para defender principios de soberanía, equidad y desarrollo sostenible. En este sentido, la relación entre el Perú y Tanzania se enmarca más en la convergencia dentro de organismos multilaterales que en vínculos bilaterales directos.

La experiencia de Tanzania como miembro activo de la Unión Africana y de agrupaciones del Sur Global la

acerca al Perú en su interés por fortalecer la voz de los países en desarrollo frente a las asimetrías globales. El Perú, como explica Tickner (2022), ha utilizado históricamente su diplomacia multilateral para articular posiciones en defensa de la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo. Estas coincidencias abren oportunidades de coordinación en temas como cambio climático, seguridad alimentaria y acceso a financiamiento internacional, ámbitos donde ambos enfrentan desafíos comunes vinculados a vulnerabilidades económicas y sociales.

En el ámbito de paz y seguridad, Tanzania juega un rol activo dentro de la EAC y la SADC. En este último, es sede de la Organización para Cooperación en Política, Defensa y Seguridad, reafirmando su compromiso con la estabilidad regional, la coordinación estratégica y la gestión conjunta de amenazas como el crimen organizado transnacional, el terrorismo y el cibercrimen (The Citizen, 2025; The Guardian, 2025). Además, tanto el Perú como Tanzania comparten espacios de cooperación en foros globales bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se enfatiza la importancia de los mecanismos regionales en la prevención de conflictos y en el despliegue de operaciones de mantenimiento de la paz (UN, 2006).

La memoria institucional de Arusha —desde TPIR hasta los acuerdos con Ruanda y Burundi— ofrece un laboratorio de aprendizaje en justicia transicional, reformas del sector seguridad y mediación de alto nivel; temas donde el Perú puede intercambiar experiencias (paz interna, justicia transicional) y cooperar académicamente.

Promoción comercial y cultural

Tanto el Perú como Tanzania vienen avanzando en materias como la diversificación económica y la promoción cultural mediante la diplomacia pública. Tanzania, tras períodos de aislamiento bajo el gobierno de John Magufuli, ha iniciado un giro hacia

una diplomacia más activa y regional, impulsada por la presidenta Samia Suluhu Hassan, con énfasis en la cooperación Sur-Sur, el impulso del idioma kiswahili como herramienta cultural, y el fortalecimiento de alianzas globales.

Tanzania es miembro activo de la EAC, que cuenta con una unión aduanera, mercado común y está avanzando hacia la integración monetaria. Esto incluye propuestas como la creación de un Banco Central de África Oriental, un sistema monetario conjunto, y un conjunto de políticas comunes que fortalecerían significativamente el comercio intrarregional y la capacidad de negociación de los estados miembros (Tharani, 2017). Esta plataforma le permite articular una agenda comercial dentro de este bloque económico, facilitando intercambios, inversiones y estándares compartidos que podrían beneficiar la diversificación de mercados y el crecimiento económico regional.

Por otro lado, Arusha alberga también foros culturales y lingüísticos (Kiswahili) que podrían integrarse a una agenda de cooperación educativa y turismo académico. Adicionalmente, se podría capitalizar sinergias en ámbitos como ciencia y tecnología, capacitación diplomática e intercambio cultural, alineados con la nueva orientación de Tanzania hacia la solidaridad Afro-Latinoamericana y diplomacia basada en la innovación y la inclusión social (Business Wire, 2025).

El posicionamiento geográfico de Tanzania, el andamiaje logístico que articula corredores con el Índico y el simbolismo de Arusha como capital diplomática regional —sede de la EAC y de hitos de justicia y paz— conforman un ecosistema único para relacionamiento con África Oriental. Para el Perú, anclar una estrategia en este nodo permitiría pasar de visitas exploratorias a proyectos concretos: misiones comerciales y académicas, cooperación regulatoria, logística y una diplomacia Sur–Sur con anclaje institucional en la EAC.

Comunidad de África del Este Fuente: www.saberesafricanos.net

Referencias

Business Wire. (26 de mayo de 2025). El lanzamiento de la política exterior de Tanzania fortalece la solidaridad Afro-Latinoamericana y la cooperación Sur-Sur. Recuperado de: https://n9.cl/yegkxj

Chatham House. (2024). Reviving Tanzania’s regional leadership and global engagement. Recuperado de: https://n9.cl/nkjpkj

East African Community (EAC). EAC Organs. Recuperado de: https://www.eac.int

Fouéré, M.-A. (2014). Julius Nyerere, Ujamaa, and political morality in contemporary Tanzania. African Studies Review, 57(1), 1–24. Recuperado de: http:// www.jstor.org/stable/43905075

George Washington University, National Security Archive. (2014). Rwanda: The Failure of the Arusha Peace Accords. Recuperado de: https://nsarchive2. gwu.edu

Guerrero-Ruiz, A., Kirby, P., & Schnatz, J. (2021). Aligning development co-operation to the SDGs in upper-middle income countries: A case study of Peru (OECD Development Co-operation Working Papers, No. 99). OECD Publishing.

International Journal of Research Publication and Reviews. (2023). Comparing donor approaches in promoting rural livelihoods. A case study of two selected donor-funded agricultural projects in rural Tanzania. International Journal of Research Publication and Reviews, 4(11), 151-161.

Murillo, D., & Sardon, S. (2024). Commodity Booms, Local State Capacity, and Development. ArXiv. Recuperado de: https://doi.org/10.48550/ arXiv.2411.09586

Peace Accords Matrix. (2000). Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi. https:// n9.cl/56od1

Peace Accords Matrix. (1993). Peace Agreement between the Government of Rwanda and the RPF. Recuperado de: https://peaceaccords.nd.edu/accord/ arusha-accord-4-august-1993

Rojas Aravena, F. (2020). Multilateralismo y cooperación internacional en tiempos de cambio. Pensamiento Propio, (51), 15-40.

Tharani, A. (2017). Harmonization in the EAC. In E. Ugirashebuja, J. E. Ruhangisa, T. Ottervanger, & A. Cuyvers (Eds.), East African community law: Institutional, substantive and comparative EU aspects (pp. 486–500). Brill. Recuperado de: http:// www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76vj2.34

Tickner, A. B. (2022). Latin American International Relations and the Search for Autonomy: From Autonomy to Post-Hegemony. Routledge.

United Nations. (1994). Security Council Resolution 955. Recuperado de: https://undocs.org/S/ RES/955(1994)

United Nations. (1993). Security Council Resolution 872. Recuperado de: https://digitallibrary.un.org/ record/197341?v=pdf

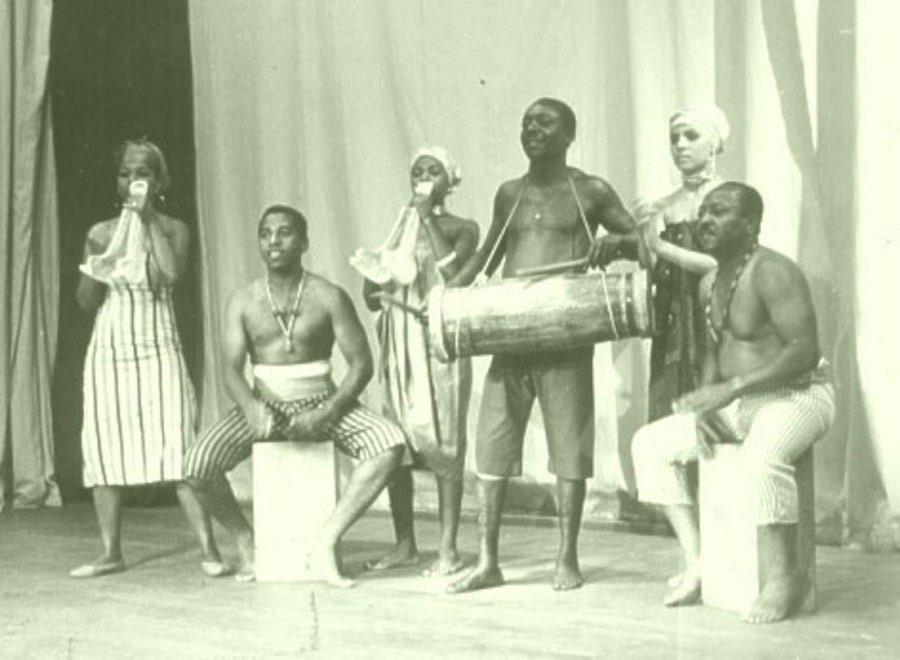

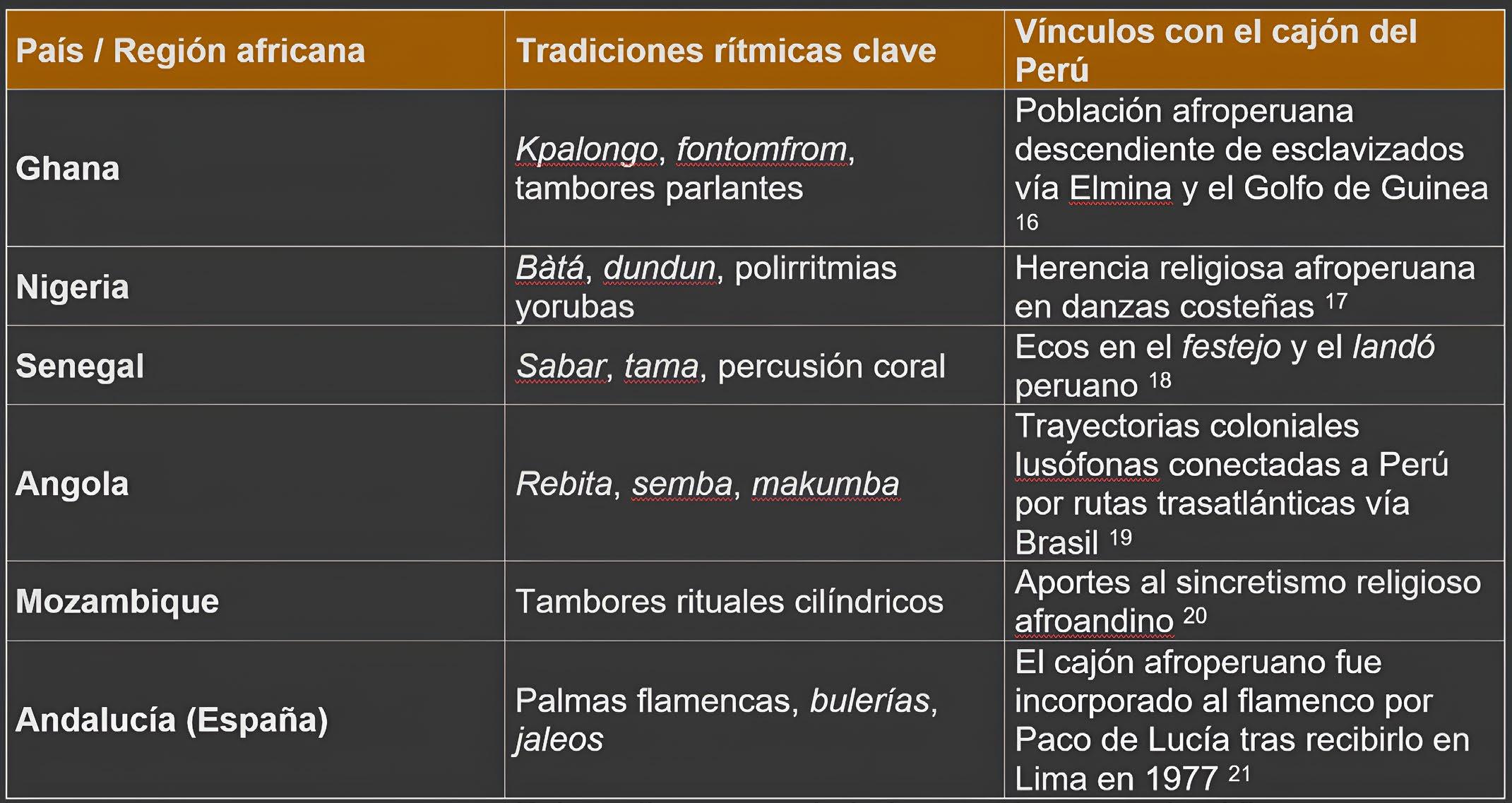

United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (UN-IRMCT). (s.f.). The ICTR & its legacy. Recuperado de: https://unictr.irmct.org