ÉDITION DE AVRIL 2025

Cumanana

BULLETIN VIRTUEL DE LA CULTURE PÉRUVIENNE POUR L'AFRIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU

RETOUR EN AFRIQUE: SUR LES TRACES DU CAJON PERUVIEN EN ALGERIE

Deuxième Secrétaire Matías Zanella Giurfa

P. 2

PONTS D’ART ET DE TEMPS : CONNEXION ENTRE L’ALGERIE ET LE PEROU

Ambassade d’Algérie à Lima

ÉLARGIR L’AFRICANITÉ RECETTE

Ministre Marco Antonio Santiváñez Pimentel M.C. Eduardo Castañeda Garaycochea

RETOUR EN AFRIQUE: SUR

LES TRACES DU CAJON

PERUVIEN EN

ALGERIE

Deuxième Secrétaire matíaS Zanella Giurfa

Depuis mon entré en fonction à l'Ambassade du Pérou en Algérie en avril 2021, j'ai eu l'occasion d'assister à de nombreux spectacles de musique locale, où il m’a été impossible de ne pas remarquer la présence d'un instrument qui se détachait sur scène, tel un joker dans un jeu de cartes : différent des autres pièces, mais essentiel à l'harmonie du jeu (musical).

Je me réfère à notre cajón péruvien: un instrument né au XVIᵉ siècle au sein des communautés d'esclaves africains installées dans le sud du Pérou, auxquels l'usage des tambours et de toute expression culturelle de leurs terres d'origine avait été interdit; mais leur ingéniosité les a poussés à utiliser tout objet produisant du son sous les coups, depuis des calebasses creuses jusqu'à des caisses en bois.

Le cajón péruvien que nous connaissons aujourd'hui a acquis sa forme et ses dimensions actuelles au XIXᵉ siècle, grâce au musicien péruvien d’ascendance africaine Porfirio Vásquez : 47 cm de hauteur, 32 cm de largeur et un trou circulaire au centre d'un de ses côtés.

L’incorporation de cordes à l'intérieur du cajon viendrait bien plus tard, dans les années 1950, à Trujillo et Chiclayo, sur la côte nord du Pérou.

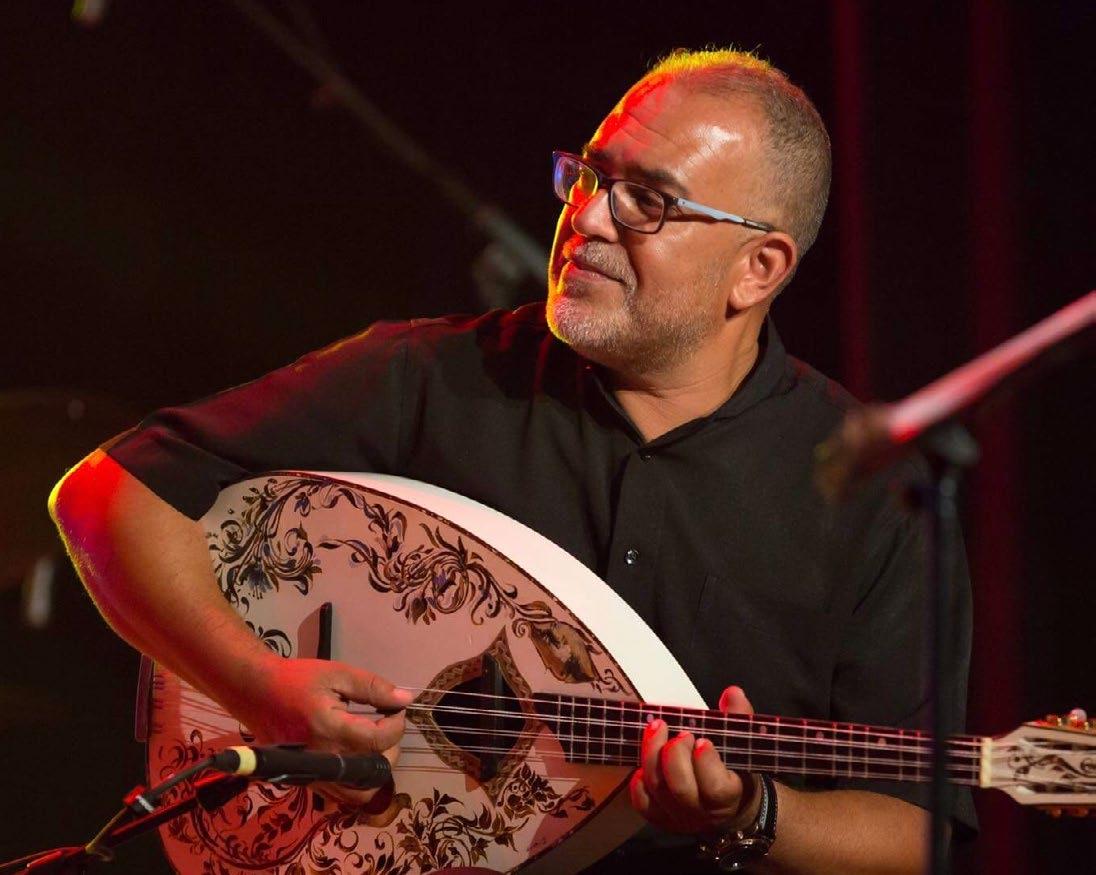

Aujourd'hui, le cajón péruvien est bien présent en Algérie — il est retourné en Afrique —, où il est utilisé par de nombreux groupes et dans divers genres musicaux locaux. Motivé par le désir de connaître l’histoire de sa présence dans ce pays, j'ai décidé d'interviewer le musicien et compositeur algérien Mohamed Rouane, né en 1968 dans le quartier de Belouizdad à Alger, et qui intègre le cajon dans ses interprétations musicales. J'ai eu la chance de rencontrer M. Rouane à deux reprises, lors de sa participation à la célébration de la fête nationale du Pérou en Algérie, où il a interprété de la musique péruvienne et algérienne, toujours accompagné du cajon, bien entendu.

MOHAMED ROUANE : MUSIQUE TRADITIONNELLE ET ANDALOUSE

Source: cultura.cervantes.es

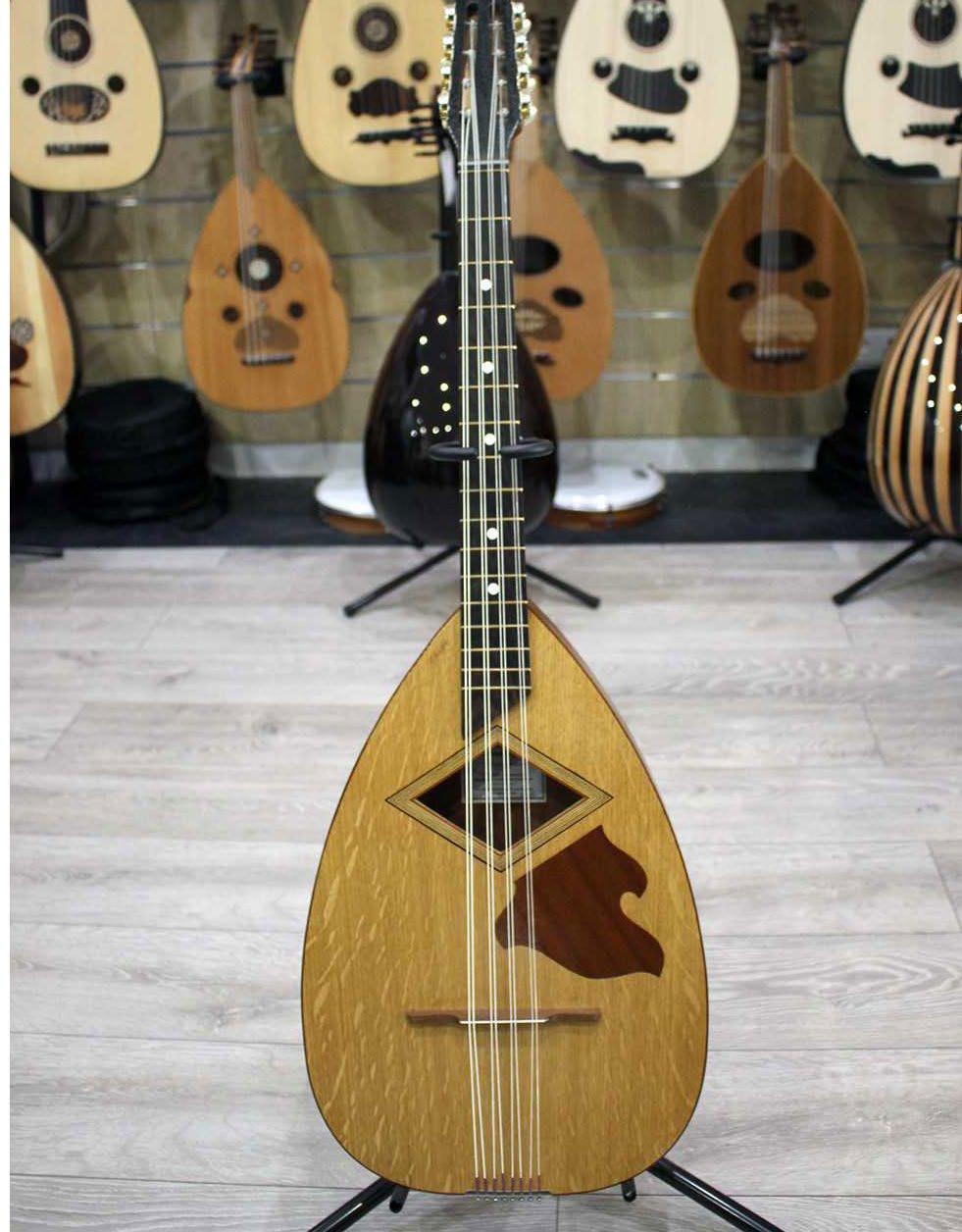

M. Rouane me raconte qu'il a commencé sa carrière musicale professionnelle en 1995, en s'intéressant à la musique populaire algérienne et en créant cette même année avec ses amis Selma Kouiret et Farouk Azibi, un trio musical nommé Mediterranéo. Ils fusionnaient flamenco et rumba gitane avec des chansons algériennes interprétées dans style flamenco. Après avoir quitté Mediterranéo en 2002, il a poursuivi sa carrière en solo à partir de 2004, adoptant comme instrument principal le mandole algérien (semblable à la mandoline), typique du genre musical Chaâbi. Depuis, M. Rouane cherché à « d'adapter la musique du monde [au mandole] » et de « mélanger toutes les expressions musicales » dans une touche algérienne, pour développer un genre musical qu’il appelle lui-même Casbah-jazz .

Dans le Casbah-jazz se rencontrent des instruments algériens comme le mandole et le « derbaké » (un tambour conique), aux côtés d'instruments

internationaux comme l'alto, la guitare électrique et le cajón. Il me suggère d'écouter son album Rêve.

MANDOLE ALGÉRIENNE

Source: sonsdelorient.com

- Connaissez-vous l’histoire du cajón? - lui ai-je

- En partie. Je l'ai découvert à travers la musique

de Paco de Lucía, un interprète fantastique, et de la chanteuse de flamenco Lola Flores, qui l'ont intégré à leurs prestations — me répond-il. lui ai-je demandé.

Je lui raconte qu’en 1977, Paco de Lucía était en tournée en Amérique du Sud et, lors de son passage à Lima, il eut l’occasion d’écouter le maître cajonero péruvien Pedro Carlos Soto de la Colina - connu sous le nom de « Caitro Soto » - lors d’une fête à l'Ambassade d’Espagne au Pérou. À partir de ce moment, le musicien andalou a intégré le cajón dans ses interprétations.

- À quel moment le cajón péruvien est-il arrivé

- J'ai été l'un des premiers artistes algériens à in-

incorporer le cajón péruvien, 2 demandé.

Le Palais du Bey se trouve dans la ville de Constantine, joyau historique de l’Algérie, où l’histoire et l’architecture s’entrelacent au fil des siècles, portant les héritages romain, ottoman et arabe.

Connue sous le nom de Cirta, Constantine fut la capitale du royaume de Numidie et un centre administratif important de l’Empire romain. Grâce à sa position sur les routes commerciales, elle fut un centre économique et culturel stratégique et l’est toujours aujourd’hui.

Le paysage unique de Constantine, situé sur un massif rocheux dominant le profond ravin du Rhumel, a donné lieu à la construction de ponts spectaculaires. Parmi eux, le pont de Sidi M’Cid, chef-d’œuvre d’ingénierie suspendu au-dessus du vide, incarne la créativité des habitants de la ville.

Aujourd’hui, la ville rayonne par sa modernité, ses traditions culinaires, ses ponts et ses monuments historiques.

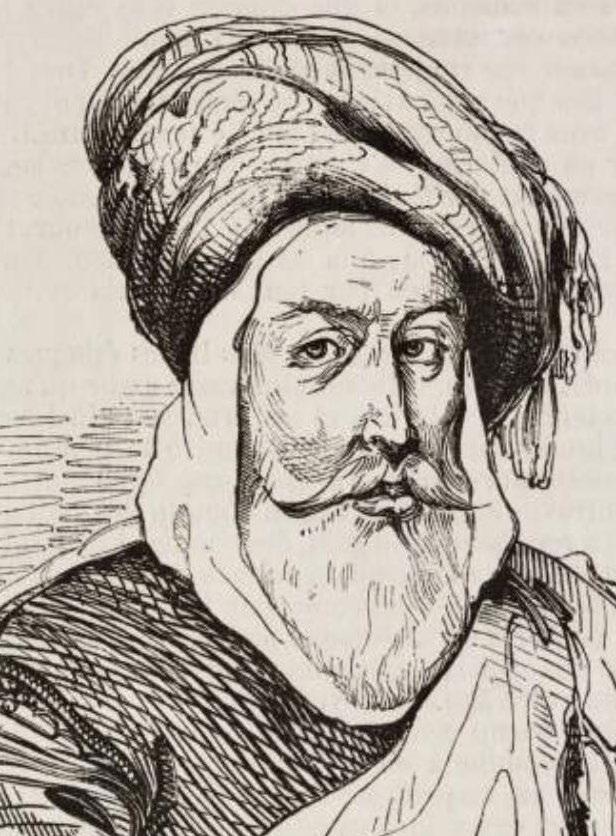

Dans ce contexte, se distingue le Palais du Bey, construit durant l’époque de l’Empire ottoman. En effet, au XVIe siècle, Constantine fut le siège du Beylik de l’Est de l’Algérie. Durant cette période, la ville connut un véritable essor sous le règne du Bey Ahmed.

Ahmed Bey Ben Mohamed Chérif (1806–1850) fut le dernier bey de Constantine sous la domination ottomane ; il régna de 1826 jusqu’à l’occupation française en 1837. Il était un chef d’état-major qui a combattu l’invasion française dans la région. Réputé pour ses capacités administratives et militaires, il modernisa son territoire et préserva la culture ottomane et islamique face à l’influence européenne. Après la chute de Constantine en 1837, il poursuivit la résistance jusqu’à sa reddition en 1848.

Le Palais Ahmed Bey, localement connu sous le nom de "Dar El Bey", fut construit entre 1826 et 1835, pendant son règne. Ce bâtiment constitue un chef-d’œuvre de l’architecture ottomane en Algérie, combinant des éléments islamiques, orientaux et méditerranéens.

Le Palais du Bey est un exemple emblématique de l’architecture arabo-islamique. Conçu autour de patios intérieurs et orné de mosaïques, de fontaines et de jardins, il reflète le raffinement culturel et la spiritualité inhérente à la tradition islamique. Outre sa fonction résidentielle pour le bey, le palais remplissait également un rôle administratif, symbolisant le

pouvoir et le prestige de l’autorité. Ce palais témoigne non seulement de la richesse culturelle ottomane en Algérie, mais aussi d’un symbole de résistance et de mémoire de l’ère précoloniale.

DU BEY

Source: fr.wikipedia.org

Source: gridstudio.myportfolio.com

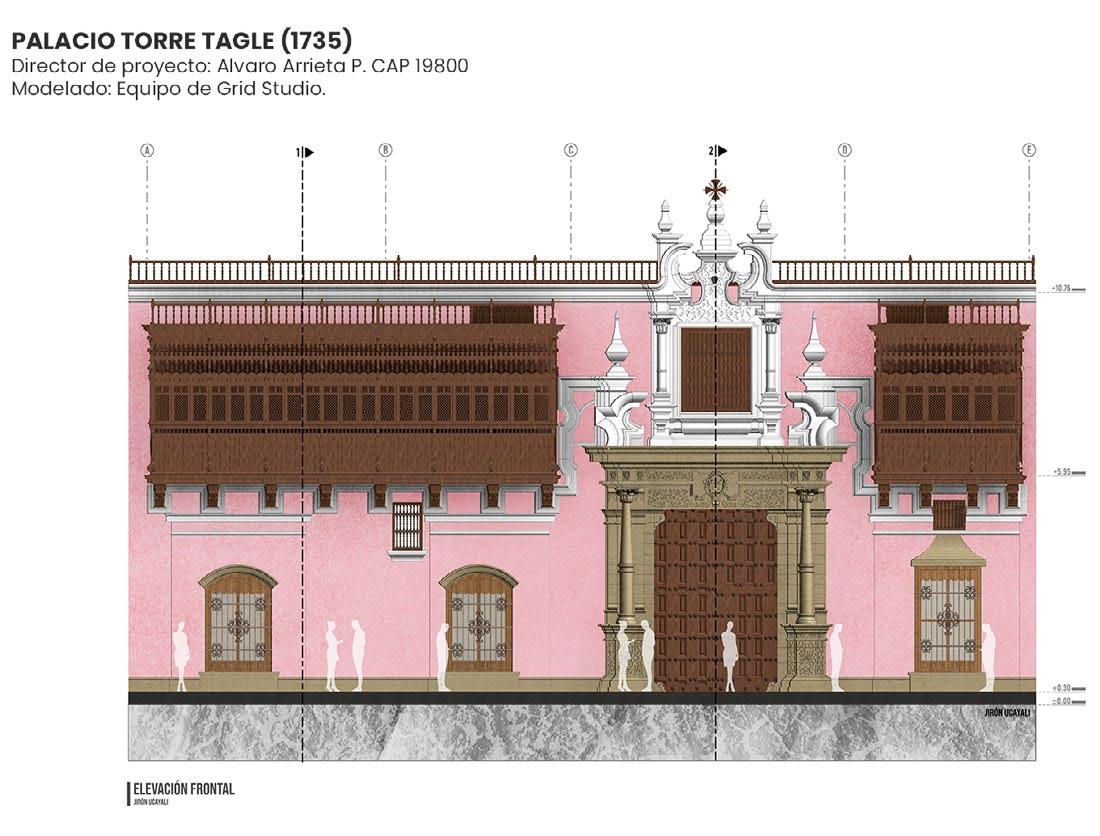

Bien que séparés dans l’espace et le temps, le Palais du Bey et le Palais de Torre Tagle partagent un héritage commun important. Tous deux sont organisés autour de patios centraux, élément distinctif de l’architecture islamique, servant à la fois des fonctions pratiques telles que la fraîcheur, l’intimité et un espace pour la contemplation. Cette disposition n’est pas seulement pratique mais aussi symbolique, car elle reflète l’importance de l’eau et de la nature dans la culture islamique.

Dans le cas du Palais de Torre Tagle, les balcons fermés aux moucharabiehs et les arcs en fer à cheval rappellent clairement le style mudéjar hérité d’Al-Andalus. De manière similaire, le Palais du Bey intègre des fontaines et des jardins intérieurs qui mettent en valeur l’esthétique arabo-islamique. Les matériaux utilisés tels que le bois sculpté, la céramique décorative et le stuc, témoignent du raffinement technique et artistique de ces traditions.

Les deux palais partagent également une décoration minutieuse et une harmonie dans la distribution des espaces. Les mosaïques aux motifs géométriques et floraux du Palais de Torre Tagle nous ramènent aux traditions d’Al-Andalus. Les plafonds peints, la calligraphie arabe et les motifs organiques du Palais du Bey illustrent l’héritage arabo-musulman dans l’architecture.

La connexion architecturale entre le Palais du Bey et le Palais de Torre Tagle démontre comment l’art peut servir de pont entre civilisations éloignées. Dans les deux contextes, l’héritage arabo-musulman s’est adapté et transformé, donnant naissance à une esthétique unique qui continue d’inspirer les générations.

Le Palais du Bey et le Palais de Torre Tagle témoignent tous deux d’un dialogue culturel unissant l’Afrique du Nord et l’Amérique du Sud, démontrant que l’art transcende les frontières et les époques pour enrichir notre compréhension du monde.

L’architecture arabo-musulmane a laissé une empreinte indélébile en Algérie et au Pérou. Le Palais du Bey et le Palais de Torre Tagle ne sont pas seulement des monuments historiques ; ils contribuent aussi à renforcer les liens entre les nations. Leurs patios, leurs arcs et leurs ornements célèbrent la diversité, la créativité et l’héritage partagé entre les continents, nous rappelant que l’art trouve toujours un moyen de nous rassembler.

Le principal secteur économique du Lesotho est l’agriculture, avec des cultures de blé, maïs, de fruits et de légumes et, en second lieu, l’exploitation minière (principalement de diamants) ainsi que la production textile destinée à l’exportation. Cela correspond à la prépondérance de l’activité agricole et minière dans les zones andines péruviennes. Le Lesotho tire aussi des revenus importants de la vente d’eau potable et d’énergie à l’Afrique du Sud, afin de répondre à ses besoins en période de pénurie.

En matière de religion, la population du Lesotho est majoritairement chrétienne (90 %), avec des minorités musulmanes, hindoues, bouddhistes et de religions traditionnelles africaines, représentant les 10 % restants. Cela constitue une autre similitude avec les Andes péruviennes, elles aussi majoritairement chrétiennes.

Parmi les instruments de musique typiques du Lesotho figure le lekolulo, une flûte utilisée par les agriculteurs et les bergers, à l’instar de la quena dans les Andes péruviennes.

La gastronomie du Lesotho se distingue par ses plats préparés selon des méthodes de cuisson simples, peu épicés et composés de quelques ingrédients, le maïs y tenant une place importante, tout comme dans les Andes.

Le sport le plus populaire au Lesotho est le football, en dépit de l’altitude, cela n’empêche pas sa pratique, pas plus que dans les régions andines du Pérou.

Sur le plan de la flore, ce petit pays africain abrite un grand nombre d’espèces endémiques, malgré sa petite étendue territoriale. Ses montagnes accueillent une grande variété de flore qui se développe à haute altitude (environ 3094 espèces). On y trouve notamment le nénuphar (Nymphaea capensis), qui rappelle la totora péruvienne.

La faune du Lesotho comprend des espèces endémiques telles que le lézard Maloti Lancen Craig ou le rat des glaces, que l’on peut rapprocher du Proctoporus titans et du rat andin au Pérou.

Par son altitude, les impressionnantes gorges du Lesotho rappellent celles des Andes, où rivières et cascades offrent des panoramas saisissants.

Ce pays possède des zones humides en altitude, garantes de la stabilité hydrique, protégées à l’instar de celles du Pérou, les zones humides de la Réserve nationale du Titicaca ou celle de Salinas et d’Aguada Blanca, situées à plus de 3 500 mètres.

Le reflet de cette richesse dans les royaumes végétal et animal se trouve sur le blason du Lesotho tenu de chaque côté par des chevaux basotho reposant sur une terrasse représentant le plateau du Thaba Bosiu, où se trouvait l’ancienne capitale du même nom À l’intérieur du bouclier, on remarque la figure d’un crocodile, symbole de la dynastie royale basothos. Au pied de la terrasse se trouve un ruban portant le slogan national en langue sesotho : « Khotso, Pula, Nala » (Paix, pluie, prospérité). En comparaison, le bouclier péruvien contient aussi des représentations de la richesse dans les royaumes végétal, animal et minéral, tous trois d’origine andine : la vigogne et l’arbre de la quinquina.

LESOTHO

Fuente: istockphoto.com

TROUT

Source: istockphoto.com

BROCHETTES DE PIEDS ET DE GÉSIERS DE POULET RÔTIS

Source: istockphoto.com

KHEMERE (BOISSON AU GINGEMBRE MAISON)

Source: istockphoto.com

RECETTE TAMINA

La Tamina est une douceur traditionnelle algérienne, servie notamment pour célébrer la naissance d’un enfant et lors de la fête du Mouloud ou Mawlid. Elle est composée de semoule grillée mélangée à du miel et du beurre, souvent enrichie d’épices et d’arômes variés selon la région. La décoration est un élément important de sa présentation, car elle exprime la créativité de chaque foyer.

INGREDIENTS:

- 500g de semoule (moyenne et grosse recommandées)

- 250g de beurre

- 250g de miel de azahar (peut être remplacé par du sirop de sucre)

- 2-3 cuillères à soupe d’eau de azahar

- 100g de noix de coco râpée (facultatif)

- 1 cuillère à café de vanille

- 100g de halva turque

- Décoration facultative (perles de sucre, cannelle moulue, fruits secs grillés, noix de coco, halva turque, etc.)

PRÉPARATION:

1. Faire fondre le beurre et le miel à feu doux dans une poêle. Retirer du feu et ajouter l’eau de fleur d’oranger.

2. Faire griller la semoule dans une autre poêle à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’elle soit dorée (environ 5 minutes, en plusieurs fois si nécessaire).

3. Verser la moitié de la semoule grillée dans le mélange beurre-miel, remuer. Ajouter l’autre moitié et bien mélanger. La préparation doit être fluide.

4. Émietter la halva turque dans le mélange. Ajouter la moitié de la noix de coco râpée (si utilisée) et remuer.

5. Vérifier la consistance : elle doit être douce mais légèrement fluide. Si elle est trop liquide, ajouter le reste de la noix de coco. Si vous n’utilisez pas de noix de coco, laisser reposer un moment pour qu’elle épaississe.

6. Verser la Tamina dans un plat de service et décorer selon les envies.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AFRIQUE, DU MOYENORIENT ET DES PAYS DU GOLFE

Jr. Lampa 545, Lima, Pérou

Téléphone: +51 1 204 2400

Email: peruenafrica@rree.gob.pe

CUMANANA XLIV – AVRIL – 2025

Comité de rédaction

Amb. Jorge A. Raffo Carbajal

Min. Marco Antonio Santiváñez Pimentel

M.C. Eduardo F. Castañeda Garaycochea

Équipe éditoriale

Amb. Jorge A. Raffo Carbajal, Directeur général et rédacteur en chef

P.S. Dahila Astorga Arenas, Directrice des contenus

T.S. Giancarlo Martínez Bravo, Responsable de l’édition en anglais

T.S. Berchman A. Ponce Vargas, Responsable des éditions en française et en portugaise

Gerardo Ponce Del Mar, Maquettiste