Título: OsmusikéCadernos 6

Diretor: Jorge do Nascimento Silva

Equipa Redatorial: Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, João S. Pereira, J. Salgado Almeida

Conceção gráfica: João Silva Pereira, J Salgado Almeida, Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes

Capa: J. Salgado Almeida

Revisão: Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge do Nascimento Silva, João Silva Pereira

Ilustrações: J. Salgado Almeida

Local de edição: Guimarães

Propriedade e edição: Osmusiké, osmusike@gmail.com - www.osmusike.pt

Escola Secundária Francisco de Holanda, Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 4814-528 Guimarães

Ano e mês: 2024, dezembro

Páginas: 636

ISSN: 2975-8041

Depósito legal: 479669/21

Execução Gráfica: Gráfica Diário do Minho

Coprodução: Município de Guimarães

Notas: 1 - Todos os artigos que integram OsmusikéCadernos 6 são da responsabilidade dos respetivos autores;

2 - Respeitando a opção de cada um, apresenta-se a ortografia portuguesa com ou sem o acordo ortográfico;

3 - Quando os textos estão assinados com afiliação profissional, os cargos referem-se à data em que os mesmos foram escritos.

há cem anos

redatorial

António Magalhães - “O construtor da Guimarães cosmopolita”

24 anos Presidente da Câmara Municipal de Guimarães (1990-2013)

Raul Rocha

Filipe Fontes

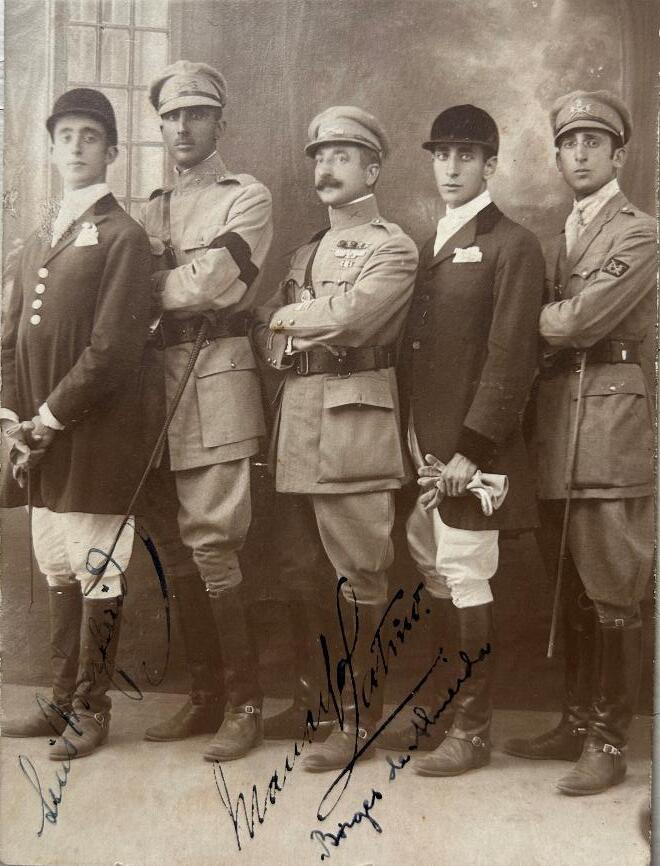

Subsídios para a história da 1.ª medalha olímpica portuguesa

- Guimarães no passado, Guimarães no presente

Henrique Pereira de Moraes

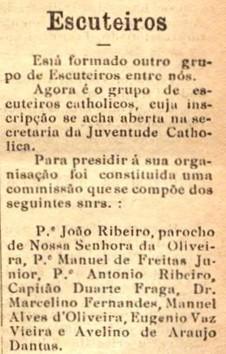

Do Corpo de Scouts Católicos Portugueses ao Corpo Nacional de Scouts - A fundação do Escutismo

Carlos A. Ribeiro, Diretor Executivo do Laboratório da Paisagem

Os fornos de olaria voltam a aquecer a alma da Cruz de Pedra

Novo Polo do Cindor, centro de formação de ourivesaria e relojoaria avança em Guimarães

Centro de Formação Cindor

Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa Eduardo Manuel de Almeida Júnior: “Vida e morte de um homem bom de Guimarães”

Vida e Obra de Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853-1924)

João Soares

Salgado

Poetisa d’Arosa, Amélia Fernandes

Guimarães: uma cidade sempre em construção

Guimarães há cem anos e as recordações do Euro 2004, evento ocorrido 20 anos atrás, são, entre outras, algumas marcas de uma cidade sempre em construção ao longo dos séculos, que, além do passado, focarão algumas construções do nosso presente, quer nas suas ocorrências diversas, quer pelo trabalho de nossa gente de mérito.

Com efeito, recordações de tempos passados e/ou ocorrências atuais, que nos levam a soprar velas de aniversário por várias associações e instituições vimaranenses, como a Universidade do Minho, o escutismo local e várias outras coletividades e entidades locais, bem como vivenciar acontecimentos do burgo que permitem manter de pé a nossa identidade coletiva, entre os quais a recuperação da Torre da Alfândega e dos Fornos da Cruz de Pedra.

Mas, 2024 é ainda no presente a data de grandes acontecimentos desportivos internacionais, como a XXXIII Olimpíada, com a realização dos Jogos Olímpicos de Paris, bem como o Europeu de Futebol na Alemanha, efemérides às quais certamente a cidade estará atenta. Eventos que, obviamente, proporcionarão ensejo a lembrar os nossos olímpicos e paralímpicos que deixaram a sua marca no desporto nacional, desde a conquista da primeira medalha olímpica portuguesa, em Paris, na modalidade de hipismo, faz precisamente 100 anos.

Guimarães há cem anos Equipa redatorial

Entre os acontecimentos costumeiros e outros menos habituais, ou até insólitos, a urbe e o povo vimaranense viveu o ano de 1924 com algumas dificuldades, inerentes aos problemas da época da I República.

Com efeito, nesse 1924, ano de nascimento de Mário Soares e da morte de Teófilo Braga e Gago Coutinho, desaparecido em voo no Mar do Norte, o país passaria por um período de instabilidade política, bem patente na posse de 3 governos diferentes durante o ano e uma situação económica e financeira complicada. Igualmente, um ano de algumas transformações nos estilos de vida. Efetivamente é nesta altura que se populariza o pijama em detrimento das camisas de dormir e as senhoras trocam os espartilhos pelos sutiãs, enquanto as saias sobem q.b. e os decotes aumentam, aspetos a que o Pregão Nicolino de 1924, de autoria do Padre Gaspar Roriz, não deixa de apontar o dedo:

“Alunas do Liceu, ó Mocidade em flor

Que connosco viveis a estudar e a sorrir, Não obedeçam, não, da Lísbia ao tal reitor: alunas do Liceu, oh! ide-vos vestir…

Deixai a saia curta e os braços desnudados deixai o pó-de-arroz e o rubro do carmim, oh! não quereis, oh! não, vestidos decotados

Quereis um figurino? Olhai, olhai para mim… ”

Mas um tempo em que começam também os concursos de beleza, aumentam os divórcios e diminuem os casamentos e ocorrem os I Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix. Um ano em que Portugal conquista também a primeira medalha na 8.ª edição dos Jogos Olímpicos, em Paris: uma medalha de bronze obtida pela seleção portuguesa de hipismo.

Um ano que, a nível internacional, fica ainda marcado pela morte de Lenine e dos escritores Franz Kafka e Joseph Conrad.

Mas voltemos a Guimarães neste ano da República, em 1924.

1. Há petróleo em Guimarães

De facto, em matéria de ocorrências anómalas, há cem anos, correu em Guimarães a inusitada notícia da existência duma nascente de petróleo no Toural, ali na Porta da Vila!

O Comércio de Guimarães de 15 de agosto de 1924, assim o noticia:

“Na quarta-feira passada os pedreiros, pelas 9 horas da manhã, quebraram um enorme rochedo ali existente, acto contínuo, um líquido que pela sua cor, e cheiro, nos faz supor tratar-se duma nascente ou veio de petróleo.

Muitas pessoas envolveram trapos no líquido, chegando-lhe fogo, ardendo esplendidamente.

Houve também quem o lançasse em candeeiros e garantem-nos que arde bem.

Banco do Minho - Esquina do Toural, Porta da Vila e Rua de Santo António. Foto Beleza. Fundo Museu de Alberto Sampaio. Fonte: arquiva.culturanorte.gov.pt

Que será? Foi uma constante romaria para presenciar o caso, sendo assunto obrigatório de todas as conversas.

Foram retiradas amostras para proceder a análises, ficando suspensas as obras.

Correm várias versões, mas a todos nos cumpre aguardar que não se devem fazer esperar”.

Dois meses depois, o dono da obra, a gerência do Banco do Minho, que ali instalava uma agência, pedia autorização para “proceder à pesquisa da mina de petróleo que há tempos apareceu em Guimarães”, naquele mesmo espaço em que antigamente passava a muralha e outrora se instalara o botequim do Fernandes e Café da Vila.

Porém, as obras acabariam por prosseguir e do dito cujo, nada!

Por isso, subsistiriam as interrogações que o citado Pregão Nicolino de 1924 insinuaria:

“Sumiram-se na terra as águas cristalinas? Rompeu-se, por acaso, a canalização?

Ou houve alguém que fez, na terra do bom vinho, da água oh! que horror! da água monopólio? Há açambarcador?! És tu, Banco do Minho, que nos levas a água e as minas de petróleo?

O petróleo, oh! sim!... e não bastava isto: no cofre forte achaste oh! grande, imensa sorte! do petróleo ao pé a água que, pelo visto, não é água vulgar, mas antes... água forte…”

Pelo sim ou pelo não, seria instalada, no Toural, próximo do cruzamento com a Rua D. João, uma bomba

Toural_gasolinaWeb_Automóvel sendo abastecido na bomba do Vinagreiro._AANeves in AANeves, O Toural em imagens - Detalhes (1)António Amaro das Neves-Maio 16, 2011

PTRMGMRCFM0324. Rua Paio Galvão vista do Toural, em destaque a bomba do Vinagreiro. Entre 1928 e 1932. Toural, Guimarães.

de gasolina da Auto-Gazo. Era a bomba do Vinagreiro1 .

2. Foram-se as letras

Com efeito, os pregões nicolinos constituem um precioso documento anual dos tempos passados, que nos facultam acontecimentos e críticas dos tempos idos. Esta passagem do citado Pregão de 1924 é dilucidativa de outro problema dessa época: a extinção do secundário, na opção de Letras:

“Querem levar-nos tudo!… Avaros e forretas, nem poupam o Liceu. Que negra e triste vida!

Tiram-me o sexto e o sétimo de letras:

Ficámos com um liceu de via reduzida…” (…)

Efetivamente, em setembro de 1924, a edilidade republicana, sob a presidência de Mariano Felgueiras, não conseguiu evitar o encerramento do curso complementar de letras, no liceu vimaranense, situação que indignou as elites locais. Realmente, segundo o Governo da época, entendia-se que os cursos complementares constituiriam atribuições e competências das regiões, em matéria de custos, ainda que os liceus das capitais de distrito continuassem a ser assumidos pelas Juntas Distritais, sustentadas com receitas de todos os concelhos do distrito.

Mariano Felgueiras, em entrevista ao jornal republicano “A Razão”, explicaria a questão e reivindicaria: “Fizemos um grande esforço para não ser extinguido o curso de ciências e ter sido só o de letras. Só estão a ser restabelecidos cursos com encargos para os Municípios. A Câmara de Guimarães não pode. Mas exigimos que a Junta do distrito assuma os encargos, como sucede com o liceu de Braga (…) Foi feito um apelo aos procuradores oriundos de Guimarães, Famalicão, Fafe, Cabeceiras, Celorico, para que seja votada uma verba igual à de Braga: 30 contos”.

Debalde, porém, e Guimarães perderia a batalha, situação que, no ano seguinte, levaria à renovação da lista dos procuradores à Junta Distrital.

1 “Nas décadas de 1920 e 1930, havia no Toural, do lado poente, perto da rua de D. João, uma bomba de gasolina da Auto-Gazo, que era a distribuidora de combustível para automóveis daquele tempo. Era a bomba do Vinagreiro. Em 1940 foi colocada no centro do Toural uma outra bomba de gasolina, que foi retirada em 1955, dando lugar a um polícia-sinaleiro. No Toural esteve instalado outro posto de abastecimento de combustível, em frente ao Café Mourão. Era da BP e foi mandado retirar em 1966. ”O Toural em imagens - Detalhes (1) António Amaro das Neves-Maio 16, 2011

Porém, no final do ano, concretamente a 9 de dezembro de 1924, o decreto n.º 10:37 1 decretaria que à Câmara Municipal de Guimarães “sejam cedidos, a título definitivo, para nele continuarem instalados o Liceu Nacional Martins Sarmento e o Internato Municipal para estudantes menores, todo o edifício do suprimido convento de Santa Clara”.

3. O Campo José Minotes

Mas várias outras ocorrências marcariam o ano republicano de 1924.

Por exemplo, nas nossas bandas, data de janeiro desse ano a inauguração do campo José Minotes, o PTRMGMRCFM1409. Convento de Santa Clara (grupo de estudantes). Décadas de 1940-1950.

primeiro campo vitoriano, situado junto ao Campo Santo (cemitério), local onde atualmente se instala a AMAVE. Um espaço que resultaria da reutilização dos terrenos do hipódromo anteriormente existente, que fora construído para o concurso hípico das Festas Gualterianas do ano precedente, mas que seria utilizado por pouco tempo.

O Jornal monárquico “Ecos de Guimarães”, na sua edição de 3 de fevereiro, relata esse jogo inaugural: “Realizou-se no domingo a inauguração do campo José Minotes com um match de futebol entre o Sporting de Braga e o Vitória Sport Club, vencendo o primeiro por 4-0.

O árbitro, sr. Alfredo Malheiro, deu sinal para alinhar os grupos, dando em seguida o shoot de saída a Sr.ª D. Júlia Jordão.

O jogo começou com o domínio do Sporting devido ao grupo Vimaranense abusar do jogo individual.

No segundo tempo, notou-se um ligeiro domínio do Vitória não conseguindo marcar devido à falta de remate”.

Em setembro de 1924, ocorreu ainda uma Assembleia Geral do Vitória, curiosa pelo seu teor, que a crónica desportiva do jornal republicado “A Razão”, de 28 de setembro documenta.

Ora, entre outras deliberações, especifica-se a realização, na Penha, no domingo seguinte, de um jantar de confraternização para comemorar o 2.º aniversário da fundação do Vitória Sport Clube, situação que põe em causa a data institucional de 22 setembro de 1922.

Nessa altura, seria ainda eleita uma nova direção sob a presidência de Afonso da Costa Guimarães, a empossar no dia 30 de setembro no salão nobre da Associação dos Empregados do Comércio, que teria como restantes membros diretivos o Tenente Carlos Coelho na vice-presidência, os secretários Luís Filipe Coelho e Amadeu Carvalho, coadjuvados na tesouraria por Domingos Magalhães e apoiados pelos vogais António da Costa Guimarães e António Macedo Guimarães.

Na altura seria também deliberado convocar uma Assembleia Geral extraordinária para 5 de outubro a fim de se proceder à eleição do Capitão Geral do Grupo e alteração de estatutos, bem como seria exarado um elogio à direção demissionária e ao tenente Campos de Carvalho.

5. Os novos Paços do Concelho

Neste ano, em agosto, iniciar-se-ia também o projeto de construção dos novos Paços do Concelho, a cargo do arquiteto Marques da Silva, que pretendiam integrar outros serviços públicos como as Finanças, o Tribunal e as Conservatórias. O projeto daria ainda azo a abrir uma nova praça (atual Praça da Mumadona) e oito novas ruas adjacentes, com base num projeto de urbanização de Luís de Pina. Porém, como sabemos, as obras parariam frequentemente, de tal forma que, em 28 de maio de 1926, aquando do golpe militar que instalou a Ditadura, seriam abandonadas e, apesar de subsequentes tentativas da sua retoma, acabariam por se degradarem e serem posteriormente demolidas, em 27 de junho de 1938.

No entanto, como mais tarde

PTRMGMRCFM0840. Av. Dos Combatentes da Grande Guerra, vê-se os arcos dos Paços do Concelho (não executado). Entre 1950-1954.

sublinharia Fernando Távora, uma urbanização que pelo seu arrojo, dimensão e carácter inovador merecia os maiores encómios.

6. A tensão elétrica

Na passagem dos anos 23/24 uma grande tensão entre os amigos republicanos Mariano Felgueiras e Bernardino Jordão causaria choque e faísca, que culminaria com a interrupção do fornecimento de energia elétrica a Caldas das Taipas.

Na circunstância e perante o pedido de aumento dos preços da energia elétrica por parte do concessionário e consequente falta de acordo camarário, um “curto-circuito” entre as partes cortaria a luz a Caldas das Taipas.

O periódico republicano “A Razão” de 10 de fevereiro de 1924, noticiava:

“Os concessionários da luz elétrica em Guimarães e Taipas cortaram a luz por livre alvedrio, nesta última população.

Respeito pelos contratos e pelos interesses públicos e particulares foram postos de lado (…). 0 procedimento do dono da luz em Guimarães, encontrou na Câmara uma oposição às ambições desmedidas (…)

A Câmara reunida em sessão extraordinária de 23 de Dezembro passado, resolveu, por unanimidade, em sessão presidida pelo seu presidente Sr. Mariano Felgueiras:

1 º notificar judicialmente os concessionários da luz elétrica para, nos termos do atrigo 25º. do Contrato, restabelecer no prazo de dois dias a luz elétrica nas Taipas;

2.º autorizar o seu presidente a tomar todas as medidas para assegura, provisoriamente, a iluminação daquela povoação, sem olhar a despesas, pois todas elas os riscos correriam por conta dos concessionários, nos termos do contrato;

3 º fazer as necessárias comunicações ao Sr. Ministro do Comércio;

4.º promover nos tribunais competentes a ação de rescisão do contrato, procedendo-se depois nos termos do artigo 26.º.

Trabalha agora a Câmara no sentido de conseguir que o preço da energia não seja o que os concessionários querem, mas sim o que deve ser”.

E assim seria…

7. As tensões sociais

O ano de 1924 foi também um ano tenso socialmente, quer em movimentos de rua quer nas páginas da

imprensa da época, em especial entre os 3 jornais monárquicos (Comércio de Guimarães, Gil Vicente e Ecos de Guimarães) e o periódico republicano “A Razão”.

Efetivamente, a situação social era um barril de pólvora que o próprio jornal do poder reconhece: “tanto dinheiro e tanta miséria. Tantos ricos e tão pouco amor à terra”. De facto, e particularmente em outubro, efetua-se um comício no Teatro Gil Vicente organizado pelos artistas (leia-se operários) que se sublevam contra a situação social, cujos culpados, assume o periódico Comércio de Guimarães de 28 de outubro “são os grandes negociantes e negociatas escandalosas (…) é o governo que sabendo onde existe o mal, tenta asfixiar o pequenino, deixando à solta aqueles que amontoam capital e se riem da miséria do povo”.

Aconteceria ainda uma grande manifestação operária que o monárquico Comércio de Guimarães de 31 de outubro assim descreve, sob o título “Movimento Operário – A ordem da cidade entregue ao comando militar”:

“Os operários de Guimarães, em número de algumas centenas, na terça e quarta-feira passada, abandonaram o trabalho e percorreram a cidade em atitude hostil.

Houve comícios e dizem-nos, que alguns oradores proferiram frases que feriram o brio e a dignidade das classes militar e eclesiástica.

Os ânimos estavam exaltados. Houve tentativas de assalto, correrias, violências várias.

As autoridades administrativas, em virtude das reclamações recebidas, entregaram a cidade ao comandante militar, sendo severas as ordens dadas.

Além das 9 horas, ninguém podia transitar sem motivo justificado e mesmo de dia, não eram consentidos grupos parados pelas ruas.

As fábricas diminuíram os dias de trabalho (…) as lojas comerciais sustentam os seus empregados e todos procuram equilibrar-se como podem”.

Efetivamente, num clima de contestação generalizado em que todos berram, particularmente contra a carestia da vida e excesso de impostos, multiplicam-se a ações de protesto e denúncia. Por exemplo, denunciava-se que as sardinhas eram vendidas especulativamente em Guimarães, ou seja, a 20 centavos cada, enquanto na Póvoa de Varzim custavam 70 centavos por cento. Contestava-se assim a subida de preços especulativa. como se leria no Comércio de Guimarães de 1 de julho, sob o título “Inaceitável”:

“O vinho subiu de preço. O pão sobe tão vertiginosamente como a libra. Fruta não há e a pouca que há só é acessível a bolsas dos ricos.

O bacalhau, o fiel amigo, está por preços exorbitantes.

Não há ordenados, por grandes que sejam, que cheguem”.

Porém, além do controlo da especulação solicitava-se também a compressão dos impostos:

“Esperem um pouco mais e verão se não terão de ganhar dia e noite, para dar ao bem estar dos que passeiam, sem nada fazer. Isto ainda é o princípio” – lia-se no Comércio de Guimarães de 25 de janeiro.

Por seu turno as classes dominantes, apesar das suas divisões políticas, também se uniriam perante o perigo. Deste modo, formariam a União dos Interesses Económicos, juntando administradores, industriais, proprietários e comerciantes, organizando os seus interesses e criando uma comissão para apoio aos operários, em moldes caritativos.

8. Outras controvérsias

Duas outras situações polémicas mobilizaram os vimaranenses em 1924: o leilão da Igreja de Santa Clara e a lei do selo.

De facto, perante o leilão anunciado para 1 de junho dos objetos de arte da Igreja de Santa Clara, a Sociedade Martins Sarmento e personalidades vimaranenses da época, entre os quais A. L. de Carvalho, Eduardo Almeida e Joaquim José de Meira, insurgiram-se contra esta ameaça séria, incentivando os vimaranenses à defesa do seu património. Porém, o leilão avançaria, o que leva a escrever-se no Comércio de Guimarães de 10 de junho que “a República escreveu, no dia do leilão de Santa Clara, mais uma negra página na sua triste história”. Efetivamente, em Guimarães, pouco ficaria desse património perdido …

Em contrapartida, através do decreto n.º 19:371 de 9 de dezembro de 1924, sob proposta do Ministro da justiça e da Cultura, seria estipulado que à Câmara Municipal de Guimarães fossem cedidos, a título definitivo “para nele continuarem instalados o Liceu Nacional e o Internato Municipal para estudantes menores, todo o edifício do suprimido Convento de Santa Clara”.

Outro aspeto de controvérsia centrou-se na lei do selo, proposta pelo governo, que levou ao encerramento do comércio em outubro. Assim, conta o Comércio de Guimarães de 17 de outubro: “Guimarães secunda patrioticamente o movimento contra a lei do selo. Guimarães, que já tinha dado a sua adesão ao movimento encetado, não podia nem devia ficar indiferente e não fechar, com protesto, os seus estabelecimentos.

E assim, sem uma única deserção, tivemos ontem o comércio fechado, estando apenas abertas meias portas de mercearias.

Era bem a cidade de luta, era um processo violento, mas ordeiro, contra uma lei iníqua e absurda”.

9. As festas e as tradições

Como é óbvio, em 1924, ocorreriam também as festividades costumeiras.

Realmente, a 9 de março, decorreria na Sociedade Martins Sarmento (SMS) a sessão solene de distribuição dos prémios aos alunos das escolas concelhias, abrilhantada com a banda dos Bombeiros Voluntários e, à noite, A. Mendes Correia, da Universidade do Porto, proferiria a conferência “Os primitivos povos da Lusitânia”, complementado pela atuação do Orfeão de Guimarães.

Na altura, o jornal “Ecos de Guimarães” de 9 de março, publicaria o soneto de autoria de Mendes Simões sobre a SMS e suas figuras:

“Como um astro soberbo e luminoso, Surge de Guimarães uma linda História, E o povo, sempre ufano e respeitoso

Guarda seu nome descrito na memória.

Legou-nos um trabalho assombroso

Colosso enorme e não tarefa inglória,

Aquele génio heroico e portentoso, Honra de Guimarães, padrão de glória.

A sua vida forte na labuta

Em prol da ciência, honrando Portugal, Foi um combate rude, ardente luta …

E assim o nome de Martins Sarmento

Subsiste nobre, belo, imortal, Nas pedras de soberbo monumento”.

Outrossim, realizar-se-iam as Festas Gualterianas, em 2,3 e 4 de agosto. Houve feiras francas, bandas musicais, arraiais, e uma garraiada com 8 toiros lidados pelos cavaleiros Ildefonso de Almeida, do Porto e Rodrigo Teixeira, da nossa cidade. Porém, a Marcha desfilaria empobrecida, sem grande brilho, reveladora

dos efeitos da crise económica e social. De facto, a Marcha Gualteriana sairia apenas com dois carros alegóricos.

Deste modo, constituiria o momento mais alto das festas a imposição da Cruz de Guerra de 1.ª Classe à Bandeira do Regimento de Infantaria 20, pelo então Ministro da Guerra, general Gomes da Costa, cerimónia pública agendada para esta altura. De facto, inserida nas festas, efetuou-se um cortejo entre o Toural e o Paço dos Duques, local onde seria descerrada uma placa evocativa e seria condecorado o Regimento de Infantaria 20, pelos feitos dos seus militares. Recorde-se que o regimento, sediado em Guimarães, distinguirse-ia heroicamente na batalha de La Lys, no setor de Fauquissart, na Flandres, durante a I Grande Guerra Mundial, apesar da perda de muitos homens.

Igualmente em setembro, a Peregrinação à Penha voltaria à sua grandiosidade, sob um tempo nubloso e fresco, envolvendo cerca de 200 associações católicas e centenas de milhares de peregrinos e as Nicolinas estariam na rua com os seus números habituais.

Aliás, na Penha, com a publicação no Diário do Governo da portaria n.º 3885 de 25 de janeiro, a Irmandade veria reconhecido o seu direito de propriedade sobre o edifício da Casa do Despacho, após trânsito em julgado de ação judicial encetada.

Outras festas comemorativas ocorreriam, como o aniversário dos Bombeiros Voluntários, com referências elogiosas ao comandante Simão Costa Guimarães e ao 2.º comandante José Luís de Pina. Entretanto, fora das festas cíclicas, comemorar-se-ia também a festa comemorativa da chegada a Macau dos heroicos aviadores Brito Pais e Sarmento Beires, reveladora do interesse dos vimaranenses por estes voos, tal como acontecera com Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

Festejar-se-ia também o 14.º aniversário da proclamação da República, a 5 de outubro, que o periódico monárquico “O Comércio de Guimarães” de 7 de outubro ironizaria, informando que teriam decorrido sem entusiasmo:

“Escassos, fracos e frouxos foram os regozijos. Mais se assemelhavam ao estertor agonizante (…) Em Guimarães, uns morteiros, os repiques dos sinos, entidades oficiais embandeiradas, algumas luminárias e … o povo indiferente seguia a sua rotina, procurando equilibrar-se no roldão da vida, olhando apavorado o presente perscrutando receoso o futuro”.

10. Ocorrências diversas

Em matéria de obras praticamente pouco saiu do papel. Por estes tempos, seriam equacionadas as obras de abastecimento da água a Caldas das Taipas que teve um penoso caminho até 1925 e o Senado aprovou várias reparações e melhoramentos em várias municipais e/ou novas estradas interrompidas anteriormente.

Entretanto, em agosto, iniciar-se-iam os projetos de construção dos novos Paços do Concelho e das novas artérias em seu torno, que seriam apoiadas pelos republicanos e generalidade da sociedade local, não obstante a oposição do jornal “Ecos de Guimarães”, que ironicamente afirmaria: “a Câmara comprou mais de 40 contos de terrenos, só daqui a mil anos as obras mirabolantes do município mariânico estarão concluídas. É tributar à doida”.

Seriam ainda trilhados passos iniciais rumo à rede telefónica, que no ano seguinte avançaria, e adquiridas várias águas particulares da Penha para reforçar o abastecimento da cidade, tomando-se a decisão de expropriar terrenos e prédios degradados confinantes com a via pública, deliberação que mereceria o voto contra do vereador monárquico.

Como é costumeiro, mudou também a toponímia local, surgindo o Largo Cónego José Maria Gomes (largo do antigo liceu), o Largo 13 de Fevereiro (Praça de S. Tiago) e a Rua Capitão Alfredo Guimarães (que ainda hoje mantém essa denominação).

Em matéria cultural, prometia-se (ainda) avançar nas obras de benfeitoria no teatro-barracão Gil Vicente e destacam-se as atividades promovidas pela Sociedade Martins Sarmento, quer através de conferências quer de exposições, nomeadamente a Exposição de Bronze e Barros de Soares dos Reis e Teixeira Lopes, organizada pela empresa Artística Teixeira Lopes.

Entrementes, em novembro, o pintor vimaranense Abel Cardoso exporia a sua obra em Lisboa, no Salão Bobone. O ano ficaria ainda marcado pelo arranque dos escuteiros em Guimarães, marcado por um desfile de jovens, nas imediações do Campo de Minotes, que faria parar a cidade.

Assim ia Guimarães no ano republicano de 1924. Factos e acontecimentos que, por vezes e afinal, nos fazem lembrar que ciclicamente algumas coisas se repetem…

António Magalhães - “O construtor da Guimarães cosmopolita”2

24 anos Presidente da Câmara Municipal de Guimarães (1990-2013)

Raul Rocha

António Magalhães foi o Presidente de Câmara da Democracia. Em espaço temporal, foi, aliás, quem exerceu funções de liderança municipal durante um tempo mais longo em todos os regimes políticos, muito para além de qualquer outro.

Comecemos, por isso, pelo tempo, embora tal não tenha sido o mais importante na atribuição da sua liderança na história local. Na Monarquia, no período das Constituições liberais, emergiu a figura do Conde de Margaride; na Primeira República, Mariano Felgueiras; no Estado Novo é consensual o registo da figura de José Maria Castro Ferreira (1955-1963); na democracia em que vivemos, o consenso é evidente sobre António Magalhães que foi Presidente da Câmara durante 24 anos (1990-2013) e foi nesses seus seis mandatos que Guimarães se consolidou como Cidade cosmopolita, integrante da Europa e do Mundo. A classificação como Património Cultural da Humanidade (2001) e Capital Europeia da Cultura (2012) foram marcos da vida de Guimarães que sucederam na sua presidência e marcaram as suas opções e as suas concretizações.

Tudo terá resultado da sua opção, construída por um Presidente que queria ter “mundo”, que queria conhecer, e não se limitar aos seus horizontes de uma cidade que tinha uma história, uma economia, mas que, para se diferenciar no mundo urbano competitivo que começava a ser o europeu, tinha de ter objetivos claros e concretizáveis.

Amadeu Portilha, um dos seus colaboradores mais próximos, recorda:

“António Magalhães sempre teve uma ideia muito definida e coerente sobre o que pretendia para Guimarães, construída muito em alternativa ao que eram Braga e o Porto, na altura. Braga apostava na construção nova e a preços baixos, nós apostávamos na reabilitação urbana e numa programação cultural de qualidade, ligando o material ao imaterial. O Porto assumia-se como uma cidade macro, a capital de uma região, e nós devíamos ser uma cidade média, à escala humana, onde fosse mais agradável viver”.

2 Este texto contém extratos de alguns capítulos de um trabalho mais aprofundado sobre momentos dos 24 anos da presidência municipal de António Magalhães, com base num longo depoimento que me concedeu.

Este traço diz muito sobre a linha e o programa do Presidente que tanto marcaria a Guimarães de hoje. Somos, hoje, uma cidade cosmopolita, em que o medieval Largo da Oliveira e as praças adjacente são o mundo, porque muito antes do Turismo mundial descobrir Guimarães, António Magalhães sonhou com uma cidade cosmopolita, europeia, como a que ele visitara, na viagem que marcou a sua vida à Grécia, no Verão de 1975.

Iniciou, em 1989, uma liderança na sociedade vimaranense de um quarto de século, a mais longa da história de Guimarães.

Com António Magalhães, colaborei diariamente e intensamente durante 16 anos (os seus últimos quatros mandatos de presidente). Conhecia-o bem, nas suas paixões, sensibilidades, aprofundamentos, intuições políticas. Houve momentos difíceis de que fui testemunha silenciosa. Resolveu-os sempre pela intuição. Liderou. Com a sua modéstia, construiu, como ninguém, a Guimarães do século XXI.

Foi presidencialista, mas deixou escola e sucessão, e, acima de tudo, reconhecimento de todos, daqueles a quem pedia ajuda política e foi a sua grande referência política como Jorge Sampaio, dos seus colaboradores no terreno em quem delegava responsabilidades, do povo vimaranense que sempre viu nele o “seu Presidente”.

O novo presidente que vai iniciar um ciclo de 24 anos (seis mandatos) recorda a reação inicial no momento da primeira vitória:

“Festejei, mas tive pena de ter de abandonar a assembleia da república. No parlamento tinha, ao fim de onze anos de deputado, ganho estatuto e pertencia à direção do grupo parlamentar do PS liderado por Jorge Sampaio. Já me sentia com mais competências, a função de deputado foi um curso superior de política que aproveitei, onde tive dificuldades iniciais, pois quem vive nos círculos de Lisboa tem outras facilidades, mas onde apreendi tudo que coloquei depois ao serviço de Guimarães, nos vinte e quatro anos da minha presidência”.

Antes das eleições, foi resolvido o problema do Vitória que tanto tinha envenenado eleições anteriores. O PS, o PSD e o Vitória assinaram um acordo no Restaurante Baptista onde se estabelecia a cedência do Estádio Municipal ao Vitória, fosse qual fosse o resultado eleitoral.

A lista candidata pelo PS à Câmara, em 1989, foi escolhida por António Magalhães. Continuaram António

Castro, com experiência de gestão na ALFA, e Fernando Marques, que tinha conhecimentos da legislação administrativa importantes. Entraram, como novos vereadores, José Martins, que tinha um percurso na administração pública, no Hospital, e para a educação e cultura, Orlando Coelho, amigo desde os tempos de professor na “João de Meira” e Ermelinda Oliveira, praticamente a única mulher com atividade militante, na época.

Inicialmente, a maioria da equipa não conhecia a Câmara. Ao contrário, António Magalhães conhecia todos os pelouros muito bem. Por isso, assumiu as principais competências, não delegou e só foi atribuindo funções com o passar do tempo. Nos seus últimos mandatos, delegava, logo no início, todos os pelouros. O que mudou mais profundamente foi a execução. Acabaram as reuniões semanais, que passaram a quinzenais, como determina a lei, iniciadas na hora marcada e não duas/três horas depois como antes sucedia, e deixou de se discutir de tudo exaustivamente.

António Magalhães recorda os seus vereadores e episódios:

“O António Castro afirmou-se cedo como elemento fundamental. Tinha um jeito especial para negociar e encontrar parceiros privados que permitiram concretizar importantes investimentos. A Câmara não tinha dinheiro, mas construímos equipamentos muito necessários para a qualificação da cidade. Foi a única forma de dar o salto qualitativo. A Alameda Alfredo Pimenta foi paga pelo promotor do empreendimento “Triângulo”. A central de camionagem pelo promotor do Guimarães Shopping…. Tinha também jeito para equilibrar tensões. Foi o melhor colaborador que tive nos vinte e quatro anos de presidência.

Tivemos cedo a consciência de que muitos dos investimentos de que Guimarães precisava iam passar pela AMAVE. A Câmara adquiriu instalações e a sede da AMAVE foi localizada em Guimarães. Foi uma decisão estratégica. A AMAVE apresentou várias candidaturas a fundos comunitários: a VIM Joane/Vizela, oito escolas EB2,3, a Central de tratamento de resíduos que foi instalada com forte contestação popular em Lordelo/Riba d’Ave, as ETAR para tratamento dos efluentes domésticos e industriais com vista à despoluição do Ave. Estes investimentos demoraram anos a ser concretizados e só avançaram significativamente no Governo de Guterres com a Ministra Elisa Ferreira, profunda conhecedora do Ave, mas muito exigente e rigorosa nas negociações que tivemos de concretizar com o Governo.

No investimento, ainda com pouco dinheiro, teve prioridade o fim do regime triplo no ensino primário. Os alunos iam à escola apenas três horas por dia: 8/11, 11/14, 14/17. Também a pavimentação em asfalto dos acessos aos centros das freguesias e as eletrificações foram realizadas. Só mais tarde teve lugar o saneamento e a água. É curioso que pretendemos instalar cantinas nas escolas e ninguém queria porque os alunos não ficavam lá na hora de almoçar. Só havia então dois refeitórios escolares: Abação e Ronfe.

As relações com as juntas de freguesia não foram fáceis, no início, dos meus mandatos. Mesmo com as eleitas pelo PS. Lembro-me de uma reunião do PS, que decorreu na EB1 de Selho S. Lourenço, acabada de inaugurar, onde ouvi muitas críticas dos autarcas das freguesias aos investimentos na cidade. O Partido só dava importância ao centro histórico. Vinham com o modelo de Braga, onde estava a ser construído um campo de futebol em cada freguesia. Foi um episódio difícil.

Mas eu estava empenhado na requalificação do centro histórico. Era o que podia diferenciar Guimarães. O GTL foi reforçado com economistas, assistentes sociais. Na área, hoje classificada, não havia saneamento. Houve muitas resistências às primeiras intervenções no espaço público.

A aposta na cultura vem da reabilitação do centro histórico. Se uma marca queríamos assinalar na cidade era o nosso valor patrimonial, tínhamos de lhe associar uma vivência cultural. Ligar o material ao imaterial.

É daí que vem a aposta no Moncho Rodriguez, muito conceituado, que fez e deixou um excelente trabalho.

As representações por ele encenadas e apresentadas nas fábricas antigas realçaram o património que esses espaços possuíam. Foi embora por motivos pessoais, mas deixou escola.

Neste meu primeiro mandato foi muito importante a edificação do Auditório da Universidade do Minho, o primeiro da cidade. A Câmara suportou 1/3 do custo numa parceria que garantia a sua utilização pelo Município e pela cidade. Houve algumas críticas por ser longe do centro, mas hoje está perfeitamente integrado. Essa necessidade de um auditório acentuou-se com o encerramento do Teatro Jordão que, como sucedeu pelo país fora, encerrou porque as dimensões daquela sala deixaram de ser adequadas aos espetáculos de hoje. A direita reivindicou durante muito tempo que a Câmara adquirisse o Teatro, a família proprietária pedia valores muito elevados, mas o meu entendimento foi sempre que aquele edifício, independentemente da sua memória, não tinha condições, para reabilitado, cumprir a função que teve durante décadas. O Secretário de Estado Santana Lopes veio cá, prometeu apoios, nada concretizou, mas o “Jordão” nunca seria o que foi. Por isso, partimos para o projeto do Centro Cultural Vila Flor.

Vivemos alguns problemas, que sabíamos apenas temporais, com a sobrelotação do 3.º ciclo do ensino básico. Foi o tempo em que o 9 º ano passou a ser a escolaridade obrigatória e foi necessário ter escolas para acolher todos aqueles que passaram a frequentar o 7.º, o 8.º, o 9.º ano, e deixaram o trabalho infantil. Já tínhamos dados que nos permitiam concluir que o número de crianças em idade escolar ia diminuir fortemente e consequentemente não parecia lógico construir novas escolas que, a médio prazo, iam ficar vazias. Era preciso equilíbrio. Foi nesse período que avançou a EB 2,3 de Abação, mas pela pressão da ocasião. As crianças do mundo rural ganham muito mais em vir frequentar escolas da cidade do que permanecer até aos 15 anos no meio onde nasceram.

A limpeza da cidade não correspondia aos nossos objetivos de um ambiente acolhedor, limpo. Tínhamos de investir na frota de recolha. A questão da limpeza dizia-me muito. Ainda hoje, quando visito uma cidade, observo com particular atenção a limpeza dos espaços públicos. O investimento nesta área obrigou à criação da taxa de resíduos que foi inicialmente muito contestada, particularmente porque, na época,

poucas Câmaras a tinham instituído, e em Famalicão, muito próximo, não havia taxa. Houve manifestações de contestação. Fomos em frente e, no final dos meus mandatos, Guimarães era referência nacional na limpeza urbana”.

E António Magalhães continua a fazer o balanço desses primeiros quatro anos:

“No final do mandato, tinha consciência de que correra bem. Aliás, no final de todos os mandatos, tive sempre a consciência de que a população me apoiava. Fui sempre para a eleição seguinte com toda a certeza de que ganharia, podendo ter mais ou menos maioria. Senti, nesse primeiro mandato, que as pessoas gostaram da viragem, de ter um Presidente que mandava. Houve quem me acusasse de “ditador”, mas essa imagem ajudou-me. Ainda não tinham passado muitos anos do 25 de abril e ninguém confundia ordem com ditadura. Houve episódios de contestação. Pais que fecharam escolas. Dizia à Polícia: “Se fecharam é porque querem a escola fechada. Vamos aguardar, quando deixarem abrir, voltam a funcionar”. Nunca nenhuma ficou encerrada mais que um dia (…)”.

Os grandes investimentos em novos equipamentos municipais

No mandato que vai de 1998 a 2001 avançaram importantes equipamentos que, hoje, são uma maisvalia de Guimarães: o Parque da Cidade, o novo Arquivo Municipal, o Tribunal da Relação, o Equipamento Social de Couros, o Multiusos, a Cidade Desportiva. Começou a ser elaborado o projeto do Centro Cultural Vila Flor e foi tomada a deliberação de construir um novo Estádio no mesmo local onde se erguia o anterior.

O Parque da Cidade foi um equipamento ambiental por contraponto à densificação construtiva da Costa/Mesão Frio. Tinha havido uma aquisição faseada de terrenos naquela área, foram cedidas ao domínio público outras áreas resultantes de licenças de urbanização, o município ficou proprietário de cerca de 22 hectares. A arquiteta, escolhida para o projeto do Parque, era proprietária na área, tinha projetos para ela e queria defender o património ambiental, estava muito sensibilizada para o assunto. Magalhães comenta: “A verdade, porém, é que a opinião pública não nos pressionou para a execução do Parque. Ninguém o exigiu. Foi um investimento que partiu só da nossa consciência ambiental”.

A instalação do Tribunal da Relação, em Guimarães, uma estrutura judicial, antes nunca localizada fora das capitais distritais, foi Guimarães que teve de a ganhar a Braga e a Viana do Castelo; só foi possível pelo empenho do Presidente, Jorge Sampaio, junto do então Ministro da Justiça, Vera Jardim. Foi um, entre muitos outros exemplos, do grande apoio que o Presidente Sampaio concedeu a Guimarães nos dez anos da sua

presidência. Sampaio tinha ascendência familiar, em Guimarães, mas a amizade com António Magalhães pesou sempre muito nesses apoios e diplomacias de influência.

A primeira intervenção na zona de Couros com a requalificação da antiga Casa do Cidade, permitindo a instalação do equipamento social da “Fraterna”, do Cybercentro, da Pousada da Juventude, foi também uma obra muito importante. O projeto foi de um arquiteto de referência de Lisboa, Nuno Teotónio Pereira. Foi um conselho do Primeiro-Ministro António Guterres que indicou o modelo de participação conjunta da Câmara e de instituições sociais, como sucedeu. Magalhães recorda que, na formação da “Fraterna”, tiveram uma participação importante dois nomes muito marcantes no apoio social, na nossa sociedade local: a empresária Manuela de Melo e o anterior Presidente da Câmara António Xavier.

Marcante foi também o encerramento das lixeiras, um processo que deu muitas dores de cabeça. O José Sócrates, na época Ministro do Ambiente, era muito determinado e decidiu encerrar todas as lixeiras. Em Gonça, depositavam Fafe, Famalicão, Vizela e Guimarães. O encerramento obrigava à instalação de aterros sanitários. Mas os aterros eram vistos pelas populações como novas lixeiras, não era fácil consensualizar locais. Na AMAVE estava votado que o próximo aterro a construir seria em Fafe e a seguir em Famalicão. Mas estes municípios pretendiam adiar e fugir à instalação. As juntas de Gonça, Souto S. Maria e Gondomar tinham aguentado vários anos, recebiam alguma compensação municipal extraordinária, mas as populações opunham-se à continuação da situação.

Outro problema complicado teve a ver com o traçado inicialmente previsto para o atravessamento da cidade pela autoestrada que estava em construção. Esse traçado seria muito próximo da área central, particularmente na zona de Urgezes. A parceria público-privada com a AENOR estava celebrada e não era fácil alterar um traçado com terrenos negociados e projetos elaborados. Magalhães teve de usar a sua influência política como um dos mais prestigiados autarcas do PS:

“Fiz ver ao Ministro das Obras Públicas Ferro Rodrigues a nossa oposição. Ele pediu-me uma exposição fundamentada e que confiasse na equipa do Ministério chefiada pelo Secretário de Estado Vieira da Silva que não conhecia. Foram inexcedíveis no acompanhamento do processo e a autoestrada foi afastada de acordo com as nossas pretensões. Foi a primeira dívida de gratidão de Guimarães para com Vieira da Silva. O governo teve de indemnizar o sindicato bancário que financiou o investimento em valores significativos, mas Guimarães ganhou”

O mandato não foi, apesar do conjunto enorme de realizações estruturantes, fácil. O mais difícil terá

sido, porém, o processo do novo Estádio Afonso Henriques, que a Câmara decidiu construir, apesar do anterior Estádio ser propriedade do Vitória, para que Guimarães fosse cidade do Euro 2004, Campeonato da Europa de Futebol. Magalhães, adepto apaixonado do futebol, empenhou-se:

“Havia uma pretensão da Direção do Vitória e dos adeptos vitorianos para que Guimarães integrasse as cidades do Euro 2004. A primeira questão que foi colocada era: Construir um novo Estádio ou requalificar o existente, construído em 1965? Deleguei no Amadeu Portilha ir ao Euro 2000 que se disputou na Bélgica e na Holanda para ver as condições que tínhamos de satisfazer. O Presidente do Vitória, Pimenta Machado, defendia a construção de um novo Estádio na Veiga de Creixomil, onde está a cidade desportiva, e a venda em lotes dos terrenos do atual Estádio para construção em altura. A Câmara não aceitou e decidiu: vamos reabilitar o Estádio existente. Penso que a nossa opção foi a melhor. A localização do Estádio tem um forte simbolismo na história da cidade e na história vitoriana. Foi ali, ou nas proximidades, que esteve localizado o Benlhevai, o Campo da Amorosa, ou seja é ali que o Vitória joga desde os anos trinta do século passado. Um Estádio no centro é uma mais-valia urbana. Tivemos o cuidado de integrar na fachada virada para a Avenida S. Gonçalo a imagem de um prédio urbano. Foi uma construção que cumpriu escrupulosamente os prazos e os orçamentos tendo custado ¼ do orçamento do novo Estádio de Braga.

No período que antecedeu o Euro 2004, recebemos várias inspeções e delegações da UEFA, sempre muito preocupados com prazos e exigências na construção. Nunca sentimos essas preocupações, já estávamos habituados a obras com dimensão: multiusos, cidade desportiva, o CCVF estava em curso. Guimarães ganhou uma grande projeção. É certo que contávamos com uma maior ocupação hoteleira. Os staffs da organização, das seleções, instalaram-se em Guimarães e contribuíram para importantes receitas. Mas os adeptos viajaram em aviões fretados e foram embora pouco depois do final dos jogos. Foi e é assim em todos os europeus e mundiais. 2004 foi, porém, um ano excecional para Guimarães que valeu a pena. (…)”

Sampaio e Guterres: duas referências

António Magalhães inicia-se na vida política quando Mário Soares é o fundador, o líder do PS. Mas logo a seguir entra na assembleia da república e Soares é Primeiro-Ministro e Salgado Zenha, o líder parlamentar. Zenha era eleito pela Federação de Braga e daí uma maior proximidade. Quando, mais tarde, se dá a disputa interna entre Soares e o grupo do ex-secretariado, Magalhães está com o ex-secretariado, com Zenha. Mas, fundamentalmente, com dois destacados membros desse grupo, que passam a ser suas referências: Sampaio e Guterres. No pequeno grupo de deputados que se reúne no “sótão” de Guterres para se oporem a Soares, está António Magalhães. A evolução das relações com Guterres e Sampaio, ao longo da vida política de Magalhães, foi diferente, até porque, nos anos 1990, um e outro disputam a liderança do PS e Magalhães está

com total fidelidade a Sampaio, mesmo sabendo que este seria provavelmente derrotado, como sucedeu.

Esta ligação de Magalhães com Sampaio e Guterres, de quem foi mandatário distrital em eleições legislativas e presidenciais, ajudaram muito as suas presidências municipais. O “topo do bolo”, o momento simbólico que Magalhães recorda com particular carinho, é a festa da elevação de Guimarães a Património Cultural da Humanidade. Conta:

“As eleições de 2001 decorreram uma semana depois da inauguração do multiusos pelo Primeiro-Ministro António Guterres e, dois dias depois, da aprovação pela UNESCO da nossa classificação como património cultural da humanidade. A festa só decorreu uma semana depois das eleições porque não quisemos confundir uma vitória de todos com propaganda eleitoral. Na festa esteve o Presidente Jorge Sampaio e o Primeiro-Ministro António Guterres, este num dos seus últimos atos porque se demitiu na sequência dessas autárquicas que foram negativas para o PS, o que não sentimos em Guimarães pois voltamos a vencer com maioria”.

Esta junção destes dois amigos no ato comemorativo foi particularmente sentida por António Magalhães, que, apesar dos apoios referidos nos governos de Guterres de 1995 a 2001, nunca se sentiu apoiado particularmente pelo Primeiro-Ministro. Tinha aliás, com isso, uma profunda mágoa, porque ele era uma sua referência política. Admitia que a opção que tinha assumido na disputa interna não estivesse ultrapassada.

Na presidência da república de Jorge Sampaio em 1996 – 2006, sim. Magalhães sempre sentiu que tinha aí o seu maior amigo, protetor, conselheiro na política. Tal foi ainda mais evidente na organização de Guimarães CEC 2012, quando já Sampaio não era Presidente, como se contará a seguir. (…)

Francisca Abreu, a cultura, a CEC 2012

Magalhães recorda:

“Poucos meses depois das eleições de 2005, a oposição fez um grande alarido com a localização, em Braga, do Instituto de Nanotecnologia. O PSD sempre desvalorizava os investimentos que os governos PS faziam em Guimarães e sobrevalorizava equipamentos localizados fora, nomeadamente em Braga. Na época, eu não podia revelar que o governo ia atribuir a Guimarães a Capital Europeia da Cultura. Mas sabia, por informação direta do Primeiro-Ministro José Sócrates, que seria atribuída a Guimarães. Tinham sido ponderadas Funchal, Braga, Coimbra, Évora e Guimarães. Tive de esperar até ser marcada para Guimarães, para Vila Flor, a reunião do Conselho de Ministros. À espera da reunião estava uma manifestação da CGTP. O anúncio foi público e caíram as felicitações a Guimarães. A oposição não percebeu o alcance

da escolha. Começou a dizer que a atribuição da CEC era uma compensação por Braga ter a Nanotecnologia. Não entendeu que, se houve compensação, foi ao contrário.

Eu próprio reconheço que não sabia bem o que seria para Guimarães ser Capital Europeia da Cultura. A Francisca Abreu terá tido logo uma melhor perceção. Começamos a trabalhar, constituímos uma equipa, avançamos para um orçamento e para um programa. Cedo garantimos 111 milhões, 75 para reabilitação, 35 para o imaterial.

A candidatura tinha de respeitar as verbas acordadas, ou seja, a verba para reabilitação tinha de ser gasta em reabilitação e na zona histórica/zona tampão. Por isso alargamos a área à zona de Couros. Já há muito que pensava que devíamos intervir no Toural que não sofria qualquer requalificação desde meados do século XX. O Júlio Mendes, vereador do departamento de projetos, entregou ao Gabinete “Pitágoras” esse projeto de intervenção, mas fui logo avisado que esse Gabinete, que tinha realizado para a Câmara projetos muito bem conseguidos para importantes equipamentos municipais, tinha menor capacidade para intervenções em espaço público. A sua proposta de estudo para a instalação de um parque de estacionamento no subsolo do Toural nunca poderia ser concretizada, teria sempre a oposição do IGESPAR, como já tinha sucedido antes com um admitido parque no largo da Misericórdia, também rejeitada pela tutela. Só me arrependo de não ter exigido ao IGESPAR essa recusa em documento escrito, o que me teria poupado tempo na discussão com a oposição…. Há sempre quem projete coisas impossíveis. Foi também o que sucedeu com o lago na veiga de Creixomil que não teve também viabilidade. A requalificação na veiga teve de limitar-se à intervenção na antiga fábrica onde está instalado o Laboratório da Paisagem e no antigo caminho real. O resto é ambiente natural que tem de ser preservado. No debate da requalificação do Toural senti mais preocupações da opinião popular com a Fonte que propriamente com o parque. A solução de instalação da Fonte, que historicamente tinha estado no Toural e estava há décadas no Carmo, foi bem recebida assim como a colocação junto à Secundária Francisco de Holanda da anterior Fonte do Toural.

A concretização da CEC 2012 exigia uma nova instituição, participada pelo Município e pelo Governo. Inicialmente, criamos uma empresa municipal que seria presidida pela Francisca Abreu. A tutela considerou que não teria a importância necessária e aconselhou a criação de uma Fundação presidida por alguém com relevância, pelo menos regional. Foi assim que chegamos à escolha de Cristina

Azevedo, embora recorde toda a informação que recolhemos sempre com a ajuda de Jorge Sampaio que, desde a primeira hora, foi o meu principal conselheiro em matérias da CEC.

Passarei para a segunda fase da construção da CEC, quando João Serra assumiu a presidência da FCG. Ele conseguiu dar uma volta completa ao processo, ganhar a cidade para o projeto, garantir o empenho de todos os programadores e alcançar os apoios comunitários necessários.

Para tal, foi fundamental, além de João Serra, figura central do êxito alcançado, o trabalho da Francisca Abreu e do Carlos Martins que tinha pretendido sair, mas a quem pedi para ficar porque sempre compreendi que ele era uma peça fundamental. Importa aqui registar também o importante apoio que recebemos da Presidência da República e do governo da AD, através do Secretário de Estado Francisco José Viegas. Para o empenho do Presidente Cavaco Silva, foi decisiva a relação que existia entre o João Serra, que tinha sido Chefe da Casa Civil do Presidente Sampaio, com Nunes Liberato, que lhe sucedeu na função. Mas o Presidente Cavaco tinha também simpatia pela minha pessoa.

Logo que ocorreu a mudança na FCG, reuni com as associações, que até aí se consideravam excluídas e elas foram sensíveis, passaram a ser agentes mobilizadores de toda a envolvência de Guimarães. Referindo-me aos projetos concretizados, que acompanhei em pormenor, posso referir:

- A Casa da Memória não correu bem. Abrimos um concurso público para a conceção do projeto e ela foi atribuída à Sociedade Martins Sarmento apoiada pela Universidade do Minho representada pelo Professor Carlos Bernardo. Chegaram a deslocar-se ao Brasil para conhecerem um projeto inspirador e contrataram para a direção do que se pretendia uma socióloga brasileira Bia Lessa. Acreditei no profissionalismo da equipa responsável. Mas, passados meses, nada aparecia. Tínhamos adquirido a Fábrica “Pátria”, pela sua proximidade à Plataforma das Artes, para a criação de um eixo cultural expositivo que viesse a ser referência da atração turística da cidade.

- A Plataforma das Artes é um belo projeto de arquitetura e engenharia, que já recebeu prémios internacionais, foi concretizada nos prazos e com os orçamentos previstos, mas tem tido dificuldade na sua afirmação como polo importante da afirmação cultural da cidade. A meu ver sem aligeirar responsabilidades, tal tem a ver com o monopólio concedido à ocupação dos seus espaços expositivos com a obra de José de Guimarães. A capacidade do CAJG inovar, incluir outras obras, está completamente fechada. Pode inovar dentro apenas do espólio do artista, mas tal é muito limitativo. O espaço é de altíssima qualidade, tem todas as condições para albergar duas exposições anuais de grande dimensão, mas terá de ser alterado o acordo estabelecido e que já foi renovado depois de eu sair.

- A Orquestra Estúdio foi, penso eu, um dos grandes projetos que aliou a grande qualidade artística, a internacionalização da cidade porque levou à residência em Guimarães, durante um ano, de músicos de muitas partes do mundo, e que ganhou a população mesmo aqueles com menor sensibilidade pela cultura e pela música. O Maestro Rui Massena foi um dos grandes heróis da CEC e reconhecido pelos vimaranenses. Custou-nos muito a decidir avançar com ela, dado os custos que exigiu. Mas arriscamos e não me

arrependo. Penso até que podia ter continuado a ser uma âncora fundamental da afirmação cultural de Guimarães. O que estamos a gastar nos equipamentos e eventos poderia talvez ser canalizado para aí. No conjunto, a CEC foi um êxito europeu. Nunca uma cidade da nossa dimensão tinha conseguido um evento com esta expressão internacional. Fomos convidados a apresentar os resultados em várias cidades europeias e o aplauso e a admiração foram unânimes. Em Portugal, todos consideram que Guimarães foi a melhor CEC das três que já se concretizaram. Essa é também a opinião de Jorge Sampaio que era o presidente da Câmara quando Lisboa foi CEC. Quero também deixar assinalado que Jorge Sampaio, como Presidente do Conselho Geral da FCG, foi importantíssimo para o que alcançamos. Com a serenidade e a discrição que o carateriza, com a sua experiência e contactos nacionais e internacionais, muito nos ajudou. (…)”

A perpetuação do seu nome no Multiusos

A Câmara Municipal prestou uma primeira homenagem a António Magalhães, atribuindo o seu nome à Grande Nave do Pavilhão Multiusos, aprovado por unanimidade, na reunião de 29 de fevereiro de 2024. Terá uma primeira sinalização numa das obras mais estruturantes concretizadas nos seus mandatos e a que atribuiu mais carinho.

O Multiusos é inaugurado, em 2001, pelo primeiro-ministro António Guterres e é, até hoje, o centro de uma política desportiva, definida a partir de 1990 com o PID “Programa de Iniciação Desportiva” que gizava criar condições para a prática desportiva não competitiva da população, e gerida pela cooperativa “Tempo Livre”, que perfaz neste ano de 2024, 25 anos. O Multiusos foi a primeira grande sala polivalente de espetáculos do Norte, a seguir ao hoje, “Pavilhão Rosa Mota”, na cidade do Porto.

Aspeto geral da nave principal do Multiusos de Guimarães. Foto do Guimarães Digital

Cerimónia realizada em 2 de março de 2024, no âmbito do programa de celebração dos 25 anos da Tempo Livre, inaugurado em 17 de novembro de 2001, e no âmbito da qual António Magalhães foi homenageado

Atribuição do nome “António Magalhães” à nave onde está localizado o palco principal do Multiusos de Guimarães - foto do Guimarães digital

Recordações do euro 2004

Equipa redatorial

Já lá vão 20 anos que a 12.ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, mais conhecido por Euro 2004, teve como palco Portugal, com a disputa de dois jogos em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.

Uma jornada que traria à cidade berço três dos quatro contendores do Grupo C, constituído pela Suécia, Dinamarca, Itália e Bulgária, que se saldaria pelo apuramento dos dois países nórdicos para a fase seguinte.

Com efeito, jogar-se-ia, em Guimarães, no sábado de 14 de junho o encontro Dinamarca-Itália, que terminaria com um empate a zero e ainda o Itália-Bulgária, a 22 de junho (domingo), que registaria uma vitória dos transalpinos por 2-1.

Mas, mais que a bola a correr na relva por parte das 16 equipas apuradas, o evento faria rolar no país mais de um milhão de forasteiros, mobilizar 20 mil voluntários e 10 mil jornalistas e concentrar frente aos televisores cerca de 850 milhões de telespectadores.

Igualmente, um acontecimento dispendioso, não isento de polémicas, que concomitantemente levaria à construção e/ou recuperação de 10 estádios, em 8 cidades do país: Aveiro, Braga, Coimbra, Guimarães, Leiria, Loulé, Porto e Lisboa.

Porém, o Euro 2004 não seria só um evento desportivo, que os membros do Comité Organizador considerariam que “nunca até à data, um campeonato europeu foi tão bem preparado e tão bem organizado”. De facto, o certame teve um impacto importante para além das 4 linhas do terreno de jogo, que, infelizmente, teve como aspeto negativo a derrota final de Portugal, frente à Grécia (0-1), no estádio da Luz, em Lisboa, em 4 de julho.

Portugal, porém, venceria o Euro-2016, em 10 de junho, frente ao país anfitrião, a França (1-0), no Stade Saint-Denis, com um golo emocionante de Éder e redimir-se-ia do desaire anterior.

Impactos e retornos

Realmente, após a atribuição do Euro 2004 a Portugal, decidido pela UEFA em 12 de outubro de 1999, muito se trabalhou para a sua concretização no terreno de jogo, quer diretamente quer indiretamente, com vista aos golos balizados, cujos impactos e retornos tiveram, na cidade-berço, gastos comedidos e resultados vantajosos.

Recorde-se que o Euro 2004 permitiu levar a cabo obras de requalificação na área envolvente ao Estádio D. Afonso Henriques e conduziu à sua recuperação, que, atempadamente, foi remodelado de forma a comportar 30.029 espectadores e a melhorar as suas estruturas, não obstante algumas dificuldades de percurso. Com efeito, em 2004, mercê do clima de instabilidade do Vitória, que inclusive levaria a solicitar a proteção sobrenatural e a “bênção” das instalações e do relvado por parte de Fernando Nogueira, conhecido pelo “bruxo de Fafe”, tendo em vista assegurar a manutenção na 1.ª liga, bem como devido à intervenção da Polícia Judiciária no clube e ainda a demissão do Presidente Pimenta Machado, que conduziria a posteriores eleições, vencidas por Vítor Magalhães, alguns quiproquós e situações de fora de jogo surgiriam com necessidade de recurso à arbitragem.

O Pregão Nicolino de 2004, de autoria de Rui Teixeira e Melo, como documento fidedigno dos anais vimaranenses, regista esses momentos:

“Do mundo da bola vem novidade grossa

Ungido que estava com tanta água benta

O Vitória quase desceu, a coisa fez mossa

Já no mês de Maio renunciou Pimenta

A revolta cresceu, o pessoal indignado

Aberta essa porta, abriu-se a sucessão.

Viu o Vitória muito mal classificado.

Foi um Deus nos acuda! Foi uma aflição

Mão divina salvou a queda de divisão,

Pimenta ao ver aquele plantel algo murcho

Decidiu contratar um infalível bruxo.

Parecia Cirilo homem de cadeirão, Rapidamente, em subversiva manobra, Aparece Almeida não renegando obra.

E de Moreira veio para Guimarães Com Manuel Machado, o Vítor Magalhães”.

De facto, um tempo difícil e de ânimos exaltados, que traria os vitorianos à rua em protesto pela decisão da Comissão Disciplinar da Liga mandar efetuar o jogo com o Sporting à porta fechada, na sequência dos incidentes do Paços de Ferreira-Vitória, que igualmente provocaria demissões e eleições e quase levava o Vitória à descida.

Deste modo, é neste contexto que a Sociedade Euro 2004 seria forçada a substituir o Vitória nas obras impostas pela UEFA que caberiam ao clube realizar, designadamente o rebaixamento dos bancos dos suplentes e a transformação da bancada VIP dos antigos lugares cativos num espaço específico para a comunicação social, obras que custariam cerca de 125 mil euros e que acabariam por ser descontadas ao clube no âmbito dos 200 mil euros atribuídos pelo aluguer do estádio.

Efetivamente, um processo dificultoso, que logo no início do ano se depararia com um parecer negativo da Procuradoria Geral da República (PGR) quanto ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo sobre a obtenção de fundos comunitários para remodelações do estádio. De facto, a PGR consideraria o processo “afetado de nulidade” pelo facto de a Câmara Municipal não poder ser titular do direito de propriedade, provocando alguma crispação entre a Câmara de Guimarães, presidida por António Magalhães, e Pimenta Machado, presidente do Vitória SC, que, em nome de Guimarães acabariam condenados ao entendimento.

Povo de Guimarães de 21 de maio, 2004

Mas para além do estádio, cuja remodelação e inauguração ocorreria antecipadamente em 25 de junho de 2003 e que lamentavelmente vivenciaria logo no início do ano, em 25 de janeiro de 2004, a morte no relvado do húngaro Miki Fehér, por paragem cardíaca, no decurso do jogo Vitória SC-Benfica, o Euro 2004 acarretaria muitas obras paralelas e complementares para além do espaço em jogo. Por exemplo, a nível de acessos, trouxe as benfeitorias na ferrovia, quer diretamente, como a modernização da linha, quer

indiretamente, como as obras de supressão das passagens de nível, quer em Covas quer na cidade, no nó do Castanheiro, que seria desnivelado. Ademais, a reconversão da linha de Guimarães transportou à colação a construção de novos acessos no cimo da Avenida D. João IV (que pretendiam fechar a Circular Sul, entre a rotunda e a Costa), proporcionou as ligações mais fluídas entre a Rua António da Costa Guimarães e a Rodovia de Covas, bem como o desnivelamento de interseção da circular urbana com a rodovia, através da construção da passagem superior e de um túnel.

De facto, as vias comunicacionais seriam uma prioridade que se traduziriam ainda na abertura da variante de Fafe e uma infinidade de arranjos urbanísticos em várias artérias da cidade.

As remodelações estender-se-iam ainda à estação da CP, em Guimarães, adaptadas parcialmente para instalar a equipa de trabalho que integraria o Gabinete Municipal do Euro 2004 e aos espaços de estacionamento que seriam aumentados em cerca de 5 mil lugares, quer para autocarros quer para viaturas ligeiras.

Uma logística que, a despeito do alojamento sobrelotado, seria ainda reforçado com a criação da unidade hoteleira Vila Hotel, na Avenida D. João IV, a reabertura recuperada do Hotel das Termas, nas Caldas das Taipas, bem como a inauguração da Pousada da Juventude, no Largo do Cidade. Serviços a que se acrescentaria a constituição de equipas de voluntariado diversas e a decoração da cidade com lonas gigantes em cinco línguas, bem como a abertura alargada do horário do Cybercentro, das nove horas à meia-noite, sempre lotado. Outrossim, a criação de um Plano de Emergência Externa para acorrer a casos de acidentes, incêndios urbanos ou outras emergências, que no contexto do Serviço de Proteção Civil se alargaria aos condicionamentos de trânsito e matérias afins.

Peça escultórica em ferro da autoria do artista plástico vimaranense Salgado Almeida, colocada na área verde junto ao estádio D. Afonso Henriques

Guimarães estava mobilizada taticamente e estrategicamente para todos os lances, ora defendendo ora

atacando todas as situações de jogo.

Assim, do ponto de vista social seriam ainda desocupadas as barracas na variante de Creixomil, instalando-se os seus ocupantes de etnia cigana em bairros sociais concelhios.

De igual modo, a nível cultural seriam empreendidas iniciativas significativas. Lembre-se, a propósito, as obras levadas a cabo no Museu Alberto Sampaio que criariam 5 novas salas temáticas e o lançamento da iniciativa “Guimarães à Noite”.

A cidade de Guimarães seria ainda incluída no projeto cinematográfico da Chiado Terrasse Filmes intitulado “Euro 2004 – um filme”, do realizador Rui Goulart, um documentário ficcionado que incidiria sobre o fenómeno do futebol e a sua representação sociológica.

De destacar ainda, a nível artístico e criativo, o trabalho do artista vimaranense Victor Costa, na decoração das bancadas do estádio e a escultura de J. Salgado Almeida, implantada no espaço exterior e contíguo.

Quanto ao programa de animação foram previstos 23 espetáculos (a maioria de rua), um desfile de moda, um espetáculo de dança, oito “workshops” e vários concertos, entre outros com os Rádio Macau, Delfins, Santos e Pecadores e Vitorino. Atividades que se estenderiam ainda à vertente desportiva, no Parque da Cidade e às crianças, com o Parque de Insufláveis.

O programa integraria ainda realizações do calendário cultural da cidade, como a Feira do Comer e o Festival Gil Vicente, nomeadamente a performance “Nicos”, inspirada em símbolos do teatro vicentino, que sob a responsabilidade do Teatro Oficina envolveria um elenco de cerca de 100 pessoas.

Fora de jogo

O convívio e animação desportiva correria toda a cidade, apesar das diferenças e emoções à flor da pele por todo o país e particularmente no estádio D. Afonso Henriques e no “Euródromo”. Com efeito, neste espaço instalado junto ao Multiusos, onde se encontrava implantado o painel gigante para assistência aos jogos, entre os quais os de Portugal, a festa da bola rolaria sem faltas de monta, praticamente sem recurso a cartões amarelos.

Efetivamente, a festa fora das bancadas e do retângulo do jogo, mas com olhos nas quatro linhas, contagiou o país e a cidade, como o citado Pregão de 2004 historia:

“O delírio chegou já alto Junho ia

O povo se juntou em grande euforia

E mesclando-se com esses dinamarqueses

Da sua simpatia ficaram fregueses.

A cada lua aquela Praça se encheu

De olhos postos no écran, no Europeu

Ai que saudade, oh meu povo, que beleza!

Eu ainda oiço o bradar da “Portuguesa”!”

As bandeiras nacionais nas janelas e varandas, bem como os jornais da época são elucidativos dessa onda de festa, que trouxeram até Guimarães enormes vagas nórdicas invasoras. Assim, parangonas como “Invasão Viking”, como titula o “Povo de Guimarães” de 18 de junho, são bem sugestivas, recordando por analogia as incursões deste povo ocorridas nos inícios do século XI, nas áreas do Douro e Ave, embora desta vez mais pacífico. Desta feita, obviamente, um assalto consentido que levou os vikings a subir o Ave com os pés na água e as mãos na cerveja e a brindar ao deus Odin, esgotando a cerveja no Centro Histórico, cujas muralhas agora se abriram, quando outrora foram erigidas para os suster.

De facto, como escreveria o citado jornal,

“Guimarães sentiu no último fim-de-semana e na passada segunda-feira a festa do futebol em todo o seu esplendor. Milhares de adeptos de futebol, em especial italianos e dinamarqueses (…) muito numerosos e ruidosos fizeram a festa e depois do embate conquistaram amigos e admiradores em Guimarães (…) num ambiente divertido e com muito fairplay à mistura, tanto antes como depois do jogo (…) Guimarães inundou-se do vermelho viking ponteado por alguns azzurri num momento de comunhão que dificilmente Guimarães verá repetida e de forma alguma esquecerá.

Povo de Guimarães de 18 de junho, 2004

O PG esteve à conversa com alguns adeptos italianos e dinamarqueses que gabaram a beleza da cidade e da hospitalidade dos vimaranenses”.

Seriam de facto inolvidáveis momentos e acontecimentos únicos…

Universidade do Minho: 50 anos!

Vítor Oliveira

Há 50 anos, em 17 de fevereiro de 1974, no Salão Medieval do Antigo Paço Arquiepiscopal de Braga, sede da Universidade do Minho, o Ministro da Educação Nacional, Professor José Veiga Simão, deu posse à Comissão Instaladora da Universidade e empossou o seu primeiro reitor, o Professor Carlos Lloyd Braga.

Estes atos assinalavam o início da atividade da Instituição, criada no quadro de um processo de transformação do ensino superior português, que nele deixaria marcas profundas; ocorriam pouco mais de seis meses passados desde a publicação, no Diário do Governo, do decreto-lei que criava a Universidade e aconteciam cerca de dois meses antes da revolução de 25 de abril, do “dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio”.

A revolução do 25 de abril de 1974, com todas as suas tensões e contradições, abriu caminho a profundas mudanças na sociedade portuguesa, com a liberdade e a democracia, e trouxe a paz, com o fim da guerra colonial; estas mudanças foram desenhando o pano de fundo do desenvolvimento do projeto da Universidade do Minho.

90 mil diplomas em meio século

Nos seus 50 anos de existência a UMinho atribuiu cerca de 90 mil diplomas, dando um contributo fundamental para a qualificação da população portuguesa e, em particular, da região Norte. Em 2021, a percentagem da população com mais de 15 anos da região do Cávado com ensino superior (20%) ultrapassou a percentagem nacional.

No entanto, a região do Ave, apesar de um progresso muito significativo nas últimas décadas – de 0,7% em 1981 para 14% em 2021 – continua ainda muito distante dos valores nacionais.

Um desafio para as próximas décadas será alcançar a convergência da escolaridade com a Europa em todas as regiões pertencentes aos territórios de influência da UMinho.

Para além do aumento da escolaridade da sua população, as universidades contribuem para o

desenvolvimento das regiões através da sua capacidade de atração de estudantes de elevado potencial de outras regiões.

Nas primeiras décadas, a origem dos estudantes estava muito concentrada nos distritos de Braga e Viana do Castelo. No entanto, a UMinho tem vindo a alargar cada vez mais a sua área geográfica de influência, incluindo a outros países. Por exemplo, em 2022-2023, estavam matriculados 2.521 estudantes internacionais (12% do total), provenientes de 92 países.

Como temos observado em Portugal, os fluxos migratórios podem reduzir o impacto do investimento em educação. Não basta melhorar a formação dos portugueses, é necessário criar uma economia com capacidade para absorver as novas qualificações que são geradas.

O contributo da Academia

A contribuição da UMinho para o aumento das qualificações, associada à sua capacidade de investigação e de gerar conhecimento e de o valorizar social e economicamente, teve um forte impacto no desenvolvimento da região Norte e do País.

Essa alteração refletiu-se no crescimento e convergência do PIB per capita para os níveis nacionais. Em 2021, o PIB per capita do Cávado (88% do PIB per capita nacional) ultrapassou o da região Norte e o da região do Ave atingiu 86%. A convergência registou-se também nos salários.

Em 1985, os salários médios das regiões do Ave e do Cávado, e também dos concelhos de Braga e de Guimarães, correspondiam a pouco mais de 40% do salário médio nacional. Nas décadas seguintes registouse uma forte convergência.

Esta alteração estrutural gerou as condições para a fixação na região de uma percentagem cada vez mais elevada de diplomados da UMinho. Por exemplo, do grupo dos diplomados até ao ano 2000, cerca de 30% estão fixados no distrito de Braga. Do grupo dos diplomados entre 2011 e 2020, cerca de 50% estão baseados no distrito de Braga.

Por outro lado, e confirmando a qualidade da formação da UMinho, uma percentagem mais elevada de diplomados desenvolve a sua atividade profissional no estrangeiro (11% dos diplomados até 2000 versus 18% dos diplomados entre 2011 e 2020). A rede social Linkedin registava 73 países com alumni da UMinho.

Mais de 20 mil estudantes

A Universidade tem hoje contratadas 1.637 pessoas, das quais 838 na carreira docente, 44 na carreira de investigação e 755 nas carreiras técnicas. Acrescem, a estes dados, 533 docentes convidados e 310 investigadores com contrato a termo certo. Os Serviços de Ação Social da UMinho (SASUM) têm ao seu serviço 244 trabalhadores.

Cinquenta anos depois da sua criação, distribuídos pelos seus campi em Guimarães e Braga, a Universidade do Minho tem inscritos cerca de 20.500 estudantes, entre os quais 7.800 estudantes de mestrado e 1.900 de doutoramento.

Estes estudantes frequentam 59 cursos de licenciatura, dois cursos de mestrado integrado, 122 cursos de mestrado e 59 cursos de doutoramento, geridos pelas nossas 12 escolas e institutos.

No âmbito dos cursos não conferentes de grau, a Universidade tem em curso a Aliança de Pós-Graduação, um programa constituído por 112 cursos de formação, concebidos e desenvolvidos em estreita colaboração com entidades empregadoras, públicas e privadas. A oferta de um conjunto significativo destes cursos permitiu diplomar, nos últimos dois anos, cerca de 1.000 adultos.

No âmbito do projeto “Universidade sem Fronteiras”, promovido conjuntamente pelas universidades públicas da Galiza e do Norte de Portugal, a Universidade do Minho participa no desenvolvimento dos cursos de mestrado em Desafios das Cidades e em Direito Transnacional da Empresa e Tecnologias Digitais e do doutoramento em Matemática e Aplicações.

No quadro das atividades da Aliança Europeia ARQUS, a UMinho colabora no projeto EDLab, cujo objetivo é promover programas de graduação conjuntos europeus e internacionais e a utilização do European Degree Label.

531 milhões de euros captados

A afirmação da UMinho como uma universidade de referência em várias áreas científicas tem sido essencial para a construção de redes de colaboração com a sociedade e a indústria, para participar na procura de soluções para os desafios sociais e económicos de médio e longo prazo.

Entre 2010 e 2022, os centros de investigação da UMinho estiveram envolvidos em 2.049 projetos de I&D, tendo captado 531 milhões de euros. Aqueles projetos envolveram 106 entidades financiadoras, sendo 47 internacionais e 42 privadas.

Os 2.049 projetos de I&D desenvolvidos entre 2010 e 2022 envolveram 679 empresas, 338 nacionais e 341 estrangeiras. Estes dados mostram, por um lado, um forte entrosamento com o tecido empresarial da região e do país e, por outro lado, um elevado nível de internacionalização.

A realização de parcerias com instituições públicas e privadas, nas suas muitas variantes – associações privadas sem fins lucrativos, Laboratórios Colaborativos ou fundações – tem sido uma das formas mais eficazes de alinhar a geração de conhecimento com os problemas da sociedade e da economia.

Em 2023, estavam ativas 55 Spin-offs da UMinho, estando 85% baseadas nos concelhos de Braga e de Guimarães. Em 2021, aquele grupo de empresas criadas por investigadores da UMinho empregava cerca de 300 colaboradores e registava um volume de negócios de cerca de 20 milhões de euros.

O desenvolvimento do ecossistema de inovação da UMinho, numa parceria estreita entre agências públicas e municípios e fundos de capital de risco, permitirá criar mais tecnologia de elevado valor económico a partir da investigação gerada nos centros de investigação.

No horizonte das próximas 5 décadas, quantos unicórnios poderão nascer na UMinho?

Em meio século de ensino superior em Guimarães, com a Universidade do Minho como referência, houve avanços e recuos que mudaram e continuam a mudar o território vimaranense. As primeiras instalações da Universidade do Minho em Guimarães ficaram situadas no Palácio Vila Flor, onde presentemente o domínio é agora da cultura e das artes performativas no agregado do Centro Cultural Vila Flor.

Ali bem perto, no quarteirão de Couros, a entrega do Teatro Jordão à Academia é um dos recentes marcos de meio século de vida universitária em Guimarães. Criada por um decreto-lei de 11 de agosto de 1973, ao qual se seguiu um intenso debate sobre a localização, a UMinho atinge os 14.000 estudantes em Braga e os 6 mil em Guimarães.

Ainda na área abrangente de Couros, há mais marcos por se cumprirem, como a requalificação da fábrica do Arquinho para a engenharia aeroespacial ou, já mais perto do campus de Azurém, a residência de Santa Luzia, lugar que já conheceu a universidade, tal como o Palácio Vila Flor.

O crescimento do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, já instalado no AvePark, fomenta um novo

eixo universitário do Multiusos de Guimarães à zona da Cruz de Pedra.

Até à entrada em funcionamento do polo de Azurém, os cursos de engenharia funcionaram no Palácio Vila Flor, recuperado em duas fases, com anexos para a têxtil e para a metalomecânica. As condições estavam, porém, longe de ser as ideais, numa cidade com um problema ainda mais agudo do que a carência de infraestruturas: a falta de “massa crítica”.

Como numa primeira fase, os cursos de engenharia se repartiam por Braga – os dois primeiros anos – e por Guimarães – os três seguintes –, os alunos fixavam-se no local onde iniciavam o percurso universitário, aplicando-se a mesma regra aos docentes. Quando terminou a comissão instaladora em 1981/82, a universidade tinha 1.400 alunos, sendo que 134 tinham aulas em Guimarães.

Reitor da UMinho entre 1985 e 1998, Sérgio Machado dos Santos recordou os autocarros com docentes e alunos que saíam de manhã para Guimarães e à tarde regressavam a Braga. Ou a residência “muito pequena” no centro da Cidade Berço para a qual não havia procura. “Os quartos sobravam”, memorizou.