Título: OsmusikéCadernos 6

Diretor: Jorge do Nascimento Silva

Equipa Redatorial: Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, João S. Pereira, J. Salgado Almeida

Conceção gráfica: João Silva Pereira, J Salgado Almeida, Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes

Capa: J. Salgado Almeida

Revisão: Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge do Nascimento Silva, João Silva Pereira

Ilustrações: J. Salgado Almeida

Local de edição: Guimarães

Propriedade e edição: Osmusiké, osmusike@gmail.com - www.osmusike.pt

Escola Secundária Francisco de Holanda, Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 4814-528 Guimarães

Ano e mês: 2024, dezembro

Páginas: 636

ISSN: 2975-8041

Depósito legal: 479669/21

Execução Gráfica: Gráfica Diário do Minho

Coprodução: Município de Guimarães

Notas: 1 - Todos os artigos que integram OsmusikéCadernos 6 são da responsabilidade dos respetivos autores;

2 - Respeitando a opção de cada um, apresenta-se a ortografia portuguesa com ou sem o acordo ortográfico;

3 - Quando os textos estão assinados com afiliação profissional, os cargos referem-se à data em que os mesmos foram escritos.

António Magalhães

O 25 de Abril e o poder autárquico (em Guimarães como no país)

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Pela Liberdade contra a Indiferença

José João Torrinha, Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães

Liberdade no Feminino

Adelina Paula Pinto, Vice-presidente da Câmara

Abril hoje e sempre

António Mota-Prego

... 25 de Abril

Óscar Jordão Pires

Mário Soares: o fundador da democracia - No centenário do seu nascimento

Raul Rocha

As

Esser Jorge Silva

O

A 25 de Abril de 1974 - o “lápis azul” esboroou-se

Händel Oliveira

ABRIL de Mãos Dadas

Gabriela Nunes

25 de abril sempre…mas sempre mesmo! 235

Amadeu Faria

Livro, espaço de liberdade e memória 239

Juliana Fernandes, Diretora da Biblioteca Raul Brandão

15 de abril de 1973 – no sindicato têxtil vence uma lista progressista 242

Jaime Marques

O meu 25 de Abril de 1974

Isabel Santos Simões

25 de Abril Sempre, esquecimento nunca mais 249

César Machado

Os 140 anos de 1884, considerado o ano de ouro de Guimarães e os 50 anos do 25 de Abril são os temas centrais desta edição, que mantém as suas rubricas habituais focalizadas nas figuras e curiosidades vimaranenses e na construção da cidade, quer no passado quer no presente, ou assinalando efemérides e marcos do associativismo.

Temáticas que se estendem pelas artes e letras, a nossa língua e os nossos escritores e o que muito por estas bandas se produz e publica.

Páginas a salivar e degustar que contam ainda, nesta abertura, com os testemunhos e depoimentos do Presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, do vereador da Cultura, Paulo Lopes Silva e do diretor dos Cadernos e presidente de Osmusiké, Jorge do Nascimento.

OsmusikéCadernos 6 trazem à luz dois eventos marcantes

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

A memória é fundamental para uma vivência identitária partilhada, capaz de constituir-se como um patamar, um ponto de partida, que, mais tarde, vai evoluindo e produzindo novas memórias. Em Guimarães, a vitalidade da sociedade civil, e a inelutável vontade de tratar dos temas que à vida do território dizem respeito, encarrega-se de produzir e publicar pensamento sobre temas que marcam o berço da nação portuguesa, para que não se apaguem da memória coletiva.

OsmusikéCadernos 6 trazem à luz dois eventos marcantes da história: a Revolução do 25 de Abril de 1974 e a Exposição Industrial de Guimarães de 1884. Eventos que, embora distintos no tempo e no contexto, carregam em si uma força transformadora e inovadora que moldou o futuro.

A Revolução do 25 de Abril, também conhecida como a Revolução dos Cravos, foi um momento de viragem na história de Portugal. Derrubou uma ditadura de várias décadas e inaugurou um período de liberdade e democracia. Reviver as memórias desse dia de esperança e mudança, capturando as emoções e os ideais que impulsionaram o povo a lutar por um futuro melhor, é honrar os valores de liberdade e justiça que são fundamentais para uma comunidade que quer reforçar o compromisso com os direitos humanos e a democracia.

Por outro lado, a Exposição Industrial de 1884, em Guimarães, um evento promovido pela Sociedade Martins Sarmento, simboliza um momento de progresso e inovação. O evento, que tinha como objetivo festejar a abertura do caminho de ferro e mostrar o trabalho desenvolvido no concelho, acabou por ser um primeiro passo para a reorganização das antigas indústrias de Guimarães. Mas não só. Foi também decisivo para que, em Guimarães, fosse possível a criação de uma escola industrial.

A importância de uma publicação que reúne estes dois momentos históricos marcantes é imensurável e constitui-se como uma ferramenta de compreensão e de celebração da identidade local que valoriza e preserva a rica história de Guimarães.

Fazer a história, para transformar o futuro

Paulo Lopes Silva, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães

A história das cidades e dos países são um contínuo temporal de pequenas transformações que vão moldando o futuro construído coletivamente. Há, contudo, momentos em que essa transformação é acelerada por alterações decisivas, fazendo de períodos curtos marcos decisivos de novas realidades definidoras daquilo que somos e queremos ser enquanto sociedade.

Esta publicação aponta dois desses momentos: 1884, ano extraordinário, marcado pela realização da Exposição Industrial de Guimarães, e 1974, a Revolução dos Cravos, que devolveu ao país a Liberdade.

Mais do que registar os homens e mulheres que operaram estas revoluções decisivas para a nossa vida coletiva, importa-me dar relevo à força desse coletivo e à transformação que desse conjunto de vontades Guimarães e Portugal beneficiaram.

1884 não foi “apenas” a Exposição Industrial. Até porque essa encerra, em si mesma, um conjunto de transformações extraordinárias para o nosso concelho. O início da universalização da eletricidade é um mote central, nas novas tecnologias e indústrias modernas que ali se discutiram e deram a conhecer.

Também o comboio cá chegou, e com ele a força motriz que o movia, as pessoas que com ele chegavam e partiam, as mercadorias e os negócios a que habilitava.

O carvão e a energia são, aqui, além de fontes de energia, imagens fortes e simbólicas da força transformadora que por aqui passavam àquela data.

A criação da Escola Industrial Francisco de Holanda, o início da publicação de “O Comércio de Guimarães”, a edificação definitiva da Basílica de S. Pedro, no Toural, ou o lançamento da revista de Guimarães são factos bem exemplificativos da energia mobilizadora que atravessava toda a sociedade, projetando Guimarães como Metrópole em processo de afirmação.

É extraordinário a esta distância, 140 anos depois, perceber que em apenas um ano foi possível “acelerar” esse contínuo temporal de que se compõe a nossa história, antecipando metas, atalhando caminho até

à modernidade. É desse tipo de ambição que se constrói o futuro.

Sem a distância do tempo que nos permite perceber a verdadeira importância dos factos, à data de hoje, olho para a inclusão de Guimarães nas 100 cidades inteligentes pela neutralidade climática com a mesma energia de transformação de realidades daqueles tempos. Ainda mais arriscado é saber que este texto se escreve em pleno verão, com Guimarães finalista ao título de Capital Verde Europeia 2026, e sabendo que, à data da publicação, já saberemos os resultados. O meu otimismo diz-me que seremos essa capital, mas uma cidade comprometida com a sustentabilidade ambiental já o somos e isso deve dar-nos a convicção de que o amanhã recordará estes tempos como decisivos.

Ao longo das páginas de escrita da história, há momentos negros, de páginas escuras, com letras carregadas e outras riscadas pela mão do poder. Tempos em que o contínuo temporal vai transformando um mundo na direção que achamos oposto, um mundo em que as nossas mãos estão atadas e trémulas do medo da força que nos é imposta, impedindo-nos de avançar.

Este é o ano de celebrarmos 50 anos da viragem dessas páginas. Do reabrir de um novo ciclo onde ganhámos a responsabilidade de podermos voltar a escrever sem amarras as páginas seguintes, no qual podemos voltar a ler as páginas escritas por todos aqueles que sonham o mundo a cores e em que o contínuo do tempo voltou a sofrer uma aceleração transformadora de uma realidade que, agora, nos permite avançar.

O 25 de abril de 1974 é o maior desses momentos no século XX, em Portugal. A partir desse dia, terminou-se com uma guerra sem sentido, em África, aboliu-se a censura e a proibição da reunião, abriu-se a porta a eleições democráticas, alargadas também ao poder local, democratizou-se a escola pública e o serviço nacional de saúde, mudaram-se as mentalidades e projetou-se um país virado para a Europa e para o Mundo.

De uma assentada, o país transformou-se e voltou a dar passos seguros em direção ao futuro. Tal como em 1884.

De todas essas transformações, não posso deixar de realçar a importância do Poder Local. Não pelas funções que, hoje, ocupo, mas porque considero que nessa proximidade política, democrática, representativa, assenta grande parte do nosso sentido de comunidade que constrói e transforma um país.

Assim, saúdo Osmusiké pela escolha destas duas datas como temas centrais desta publicação. Recordar os homens e as mulheres que fizeram acontecer e valorizar a força coletiva transformadora daqueles dois momentos decisivos é, não só de inteira justiça, mas também fonte de inspiração para podermos em

conjunto voltar a querer acelerar o contínuo da história, com pequenas e grandes transformações que nos façam chegar a essa sociedade justa, livre, solidária, que queremos, com a inovação e o ambiente a contribuírem para a qualidade de vida que nos permitam sermos felizes.

25 de Abril sempre

Jorge do Nascimento Silva, Presidente da Direção dos OSMUSIKÉ

Nasci em Mujães, Viana do Castelo, em 1951, e por lá vivi a minha meninice. Depois, passei por Braga até chegar a Guimarães e renasci, como jovem estudante, como mancebo e como oficial miliciano, nos anos 70 do século passado, no verde arraial minhoto, “na esperança de um só dia”!

Ora, esse dia chegou em 25 de Abril de 1974, quando estava em Braga, no Regimento de Infantaria 8, a cumprir o serviço militar obrigatório, após vinda para Guimarães, no Carnaval de 1970, e uma passagem por Coimbra, a cursar Direito, formação académica interrompida pelo recrutamento, que me levou a redirecionar a minha vida profissional para a educação.

Obviamente, dado que a passagem por Coimbra foi breve, seria no RI 8 que o mosto “revolucionário” fermentaria nos verdes anos e latadas minhotas, “alcoolizando” discernivelmente a nossa visão do país e do mundo. Na circunstância, confesso, muito influenciado pelo colega de quarto, o meu amigo António Mota. De facto, é bom lembrar que, para além do “movimento dos capitães”, os jovens milicianos, como emanação do povo e das ideias que proliferavam pelas academias, sobretudo na de Coimbra, em que se destacaria o vimaranense Alberto Martins (acabado de ser condecorado pelo Presidente Marcelo, em abril), foram pedra basilar da luta pela democracia e pela liberdade, muitos deles calejados no movimento associativo e outras organizações clandestinas, cada vez mais contrários a uma guerra colonial sem saída e que marcou a minha geração, mas onde o medo da guerra também imperava.

Recordo, por isso, como se fosse hoje, apesar da menor consciencialização da época, que havia a

convicção da necessidade de mudança deste estado de coisas, porque as coisas não podiam continuar assim, sob a mordaça e a bota de elástico opressiva do poder vigente.

E, então, tivemos a felicidade de sair à rua, com cravos nas armas em vez de dilagramas, generosos, audazes, desafiadores, mas convictos. Recordo, assim, as missões de reforço e controlo no aeroporto de Pedras Rubras, incumbência que dividi com o alferes vimaranense José Castelar. Relembro ainda outras ações, no Porto, onde passei os dias subsequentes à revolução, de que recordo o mais belo 1.º de maio, popular e puro, que vivi. Lembro-me ainda das intervenções em distúrbios vários (porque também os houve!) e outras situações decorrentes do PREC e da reação. Igualmente, rememoro o tempo passado no serviço de informação interna e a participação nas sessões de esclarecimento do MFA em terras minhotas, como Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho… Mas, acima de tudo, aflora impressivamente à memória, a apoteótica manifestação popular, no Toural, em 26 de abril de 1974, onde tive o ensejo e a felicidade de estar no lugar certo e na hora certa, podendo por isso vivenciar emotivamente aquela jornada única na vida de um jovem Alferes Miliciano, que regressou a um palco que bem conhecia desde 1970 – o Toural.

Nos OsmusikéCadernos 2 (abril de 2021) relato (mais) detalhadamente essas vivências e registos desse “dia inicial inteiro e limpo”, que Sophia entoa em seus versos. Dia que Osmusiké tem cantado desde a sua existência, em 2001, até aos dias de hoje, como ocorreu recentemente no dia 27 de abril de 2024, 50 anos depois da revolução, num espaço nobre da cidade, onde tanta coisa aconteceu.

Com efeito, 50 anos depois, continuamos a lembrar o tesouro da democracia, que temos de salvaguardar. Um filão que com todas as suas virtudes e defeitos ainda é o melhor pecúlio político e afetivo dos conturbados tempos atuais. Realmente, apesar de muitos tiros nos pés e de alguns cravos a necessitar de rega, Abril trouxe conquistas incomensuráveis no contexto dos “3 Ds”: democracia, descolonização e desenvolvimento. Por isso, é importante que não esqueçamos os seus desígnios, em detrimento da corrida à “fama e glória”, ou “a troco do metal luzente e louro”, que Camões já alertava em “Os Lusíadas”. Na realidade, é preciso que não esqueçamos as lições do passado, nomeadamente do período histórico da I República, que, como sabemos, culminou nos longos anos das trevas, entre 1926 e 1974.

De facto, como canta Manuel Alegre, é preciso não esquecer que há um “Abril já feito. E ainda por fazer”. E tal como o poeta, “eu vi Abril por fora e Abril por dentro/vi o Abril que foi e o Abril de agora/eu vi o Abril em festa e o Abril lamento/Abril como quem ri como quem chora/ (…)

Deste modo e por conseguinte, não podemos esquecer o desenvolvimento social e cultural do país, no

qual o poder autárquico assume um quinhão substancial e que, em Guimarães, está à vista! Não podemos olvidar o Serviço Nacional de Saúde, apesar de algumas recaídas e pandemias vencidas! Não podemos perder a lembrança da escola pública para todos e a democratização do ensino, que se traduziu na formação superior das novas gerações, não obstante a falta de professores e a emigração de quadros! Não podemos omitir “as portas que Abril abriu”, como os direitos e garantias conquistados, que o fado retrógrado de alguns saudosistas e fatalistas desejam cantar de novo, na velha toada do tempo volta para trás!

Realmente, é preciso, de novo, reivindicar o “pão e a habitação para haver liberdade a sério”, como canta Sérgio Godinho. É preciso erguer novos “Ds” de luta: a descorrupção, o desemprego, as desigualdades. É preciso a poesia voltar à rua…

Assim, citando Alegre, “é preciso voltar a ter raiz/um chão para lavrar/um chão para florir/é preciso um país (…) É preciso voltar ao ponto de partida/é preciso ficar e descobrir/a pátria onde foi traída/não só a independência/mas a vida” …

De facto, poeticamente, e de novo com o poeta Manuel Alegre, no combate à “apagada e vil tristeza”, é urgente reivindicar um ”país de Abril (que) é muito mais que pura geografia/é muito mais que estradas pontes monumentos/ (…) País de Abril é uma saudade de vindima/é a terra e sonho e melodia de ser terra e sonho/território de fruta no pomar das veias/ onde operários erguem as cidades do poema”…

Seremos capazes de individual e coletivamente guardar esses tesouros conquistados debaixo dos colchões de nossas casas? Seremos capazes de partir em novas caravelas de aventura, rumo a mares desconhecidos, sempre firmes na gávea de atalaia e o leme a segurar?

Parafraseando Jorge de Sena, não hei de morrer sem manter a cor da liberdade, o nosso porto sempre a rumar…

Assim, pessoal e institucionalmente, no contexto d’Osmusiké, povoado de gente boa e solidária, fica o grito que espalharei por toda a parte: 25 DE ABRIL SEMPRE!…

Ora, estes Cadernos são uma prova física da liberdade de expressão conquistada. São, portanto, um tributo ao 25 de Abril e a todos quantos o construíram em andaimes sucessivos do nosso edifício democrático, que, porventura hoje, aqui e agora, necessita de pontuais reparações e obras de conservação para responder à erosão do tempo.

Porém, estes Cadernos 6 são também uma homenagem aos homens (e mulheres!) de 1884 (o ano de

ouro que mudou Guimarães), que nesses tempos, já lá vão 140 anos, deram a cara pelo progresso da sua cidade, montaram a Exposição Industrial e Comercial de Guimarães, trouxeram o comboio, lançaram a Escola Industrial e Comercial de Guimarães e cavaram os caboucos de muitos desideratos vimaranenses que haveriam por chegar.

Mas, outrossim, um reconhecimento a todos aqueles que ao longo destes tempos têm cantado aquele consabido Hino da Cidade, de 1907, com música de Vasco Leão, cuja letra do Padre Gaspar Roriz corrobora claramente, pleno de bairrismo sadio e do sentir coletivo e uníssono da urbe vimaranense: “Oh! Guimarães teu progresso tua vida,/É toda a nossa aspiração”.

Ora, o progresso destes últimos 50 anos bem pode lembrar 1884 e outras efemérides e acontecimentos singulares vimaranenses, comprovativos da determinação de uma cidade e das suas gentes com as novas lutas a vencer…

Uma cidade que sabe preservar o passado e a memória, mas também o futuro e a modernidade, que nas páginas destes Cadernos temos registado para os anais da História. Memórias que de forma coeva nasceram no berço da monarquia, despontam ao longo dos anos e séculos e se enraízam entre nós no presente e no devir, nas estradas de “Abril já feito/E ainda por fazer”…

Guimarães: o ano de ouro de 1884

Há 140 anos, quando corria o ano de 1884, a cidade organizou a I Exposição Industrial de Guimarães que trouxe à urbe e ao concelho vimaranense visibilidade regional e nacional, e que urbi et orbi exporia as suas mais-valias económicas e sociais.

De facto, nesse ano de ouro, chegou o comboio, seria criada a Escola Industrial, concluíam-se as obras da Igreja de S. Pedro, fundava-se a Revista de Guimarães e o Comércio de Guimarães e espoletavam outras iniciativas posteriores, como a implantação das estátuas de D. Afonso Henriques e de Pio IX, na Penha.

Com efeito, 1884 seria denominado o “ano que mudou Guimarães”, que obviamente merece a evocação dos seus feitos e dos homens que o gizaram, cujas ações ultrapassam a erosão do tempo.

1884: ano de ouro de Guimarães Equipa redatorial

No ano de 1884, ou seja, há 140 anos, Guimarães vivenciou vários momentos especiais da sua vida histórica, considerados como um ano de ouro da cidade. De facto, nesse ano publicou-se o decreto de criação da Escola Industrial, em 3 de dezembro, ocorreu a chegada do comboio, em 14 de abril, e realizou-se a Exposição Industrial de Guimarães, inaugurada em 15 de junho, no Palácio de Vila Flor. Simultaneamente, decorreu a primeira edição da Revista de Guimarães e do jornal Comércio de Guimarães, ainda hoje publicados, bem como outras conquistas decorrentes deste movimento progressista vimaranense.

A exposição industrial de Guimarães de 1884

Inaugurada pelas 11 horas da manhã do dia 15 de junho de 1884, a Exposição Industrial de Guimarães, decorrida no Palácio de Vila Flor, foi, na época, um dos acontecimentos mais marcantes do burgo vimaranense, na qual a Sociedade Martins Sarmento e Alberto Sampaio, eleito subpresidente da comissão executiva, teriam papéis fundamentais. Concretizada como “um ponto de partida e principalmente o primeiro passo para a reorganização das antigas indústrias de Guimarães” seria posteriormente encarada “como a única resposta à preterição que o poder central nos fizera”. Assim, na categoria dos têxteis (linho, tecidos e cotins), vestuário (confeções, chapelaria, sirgueiros, alfaiates), metalurgia (serralharia, caldeireiros, latoeiros e funileiros) e outras indústrias, entre as quais se incluiria o papel, a marcenaria, a tipografia, a encadernação, a fotografia, a relojoaria, a colchoaria, os espingardeiros, os segeiros e fabricantes de cera, cola e sabão, a cidade mostrou

Palácio Vila Flor, onde se realizou, em 1884, a I Exposição Industrial e Comercial de Guimarães. Fonte: https://em.guimaraes.pt

o que produzia de melhor, que passava também pelos couros curtidos, o calçado, selas e selins, flores e frutas artificiais, a tinturaria, os bordados, os pentes e os artigos de chifre e as cutelarias, mas também as farinhas e confeitaria, as mobílias e madeiras, as carruagens e a olaria.

Exposição que seria também um dia de festa e que faria deslocar à cidade dois comboios especiais, com os convidados a serem recebidos pelos Bombeiros Voluntários e uma banda de música que tocava o hino real, como o reporta o jornal “Primeiro de Janeiro”, referindo-se ao dia da inauguração:

As bandas executaram de novo marchas militares; na cidade os sinos repicaram, subiram alto os morteiros. D’ahi a pouco a multidão invadia as salas do edifício. Do lado da fachada principal do palácio, que defronta com o parque e com a cidade, era grande o concurso de visitantes. Fazia um calor ardentíssimo e, todavia, os habitantes da cidade e povos circunvizinhos afluíam em massa ao local de certâmen.

Seguir-se-iam os discursos da praxe do Barão do Pombeiro, presidente da comissão central e do Presidente da Câmara, Dr. Motta Prego que, em suas alocuções, felicitariam o papel da Sociedade Martins Sarmento neste empreendimento e o arrojo deste concelho de

Uma exposição que acabaria por atingir os seus objetivos políticos, conforme se depreende das palavras do delegado do governo, Jerónimo Pimentel, que no seu encerramento, em 26 de julho, a reconhecia como demonstrativa da “riqueza industrial do concelho e sino profissional.

Realmente, desde séculos anteriores à Exposição Industrial que Guimarães se vinha afirmando no plano económico, em termos inovadores para a época. Por exemplo, data de 1535, nas Cortes de Évora, o reconhecimento do rei D. João III da importância de Guimarães, ao criar doze mesteres nesta (então) vila, dando lhes regimento. Em 1691, é concedida provisão a uma fábrica de tecidos brancos, de toalhas e guardanapos adamascados,

15 de junho, inauguração da exposição industrial de 1884 (Ilustração Universal, junho de 1884)

fustes de algodão, lenços para a cabeça em linho e algodão e folhos de cambraia e, em 1778, a Câmara confirmaria os estatutos dos cuteleiros e dos bainheiros. Novas provisões régias são concedidas em 1792 a uma fábrica de fitas de seda e, em 1794, para toalhas e guardanapos. Documentos vários comprovam ainda uma fábrica de tremoias e fitas de seda estreitas pouco depois; e, em 1802, Francisco Moreira de Sá obtém aviso régio para fundar uma fábrica de papel de vegetais. Ainda no século XIX, em 1811, seria autorizada a construção de mais uma grande fábrica de cutelarias e, quatro anos depois, uma fábrica manual de tecidos com mais de doze teares. Esse empreendedorismo prosseguiria em 1819 com uma fábrica de curtumes de bezerro e a criação de uma tinturaria, em 1833, na Rua de Santa Luzia. Duas outras datas marcantes deste progresso industrial seriam ainda a criação da Real Fábrica de Tecidos de Linho, Lã e Algodão, em 1869, e a inauguração de uma fundição a vapor, em 1874. E, no ano seguinte à Exposição Industrial de Guimarães, é pela primeira vez criada, em Portugal, uma fábrica com os célebres teares Jacquart, que seria instalada em Guimarães.

A freguesia de Urgezes está intimamente ligada a essa mecanização da indústria. De facto, em 1886, estava muito adiantada a construção da fábrica de tecidos do muito acreditado negociante desta cidade António da Costa Guimarães, o homem que juntamente com seu caixeiro Manuel Pereira Bastos (ambos consagrados na toponímia local) constituiriam o núcleo inicial da Fábrica do Castanheiro. Várias se seguiriam como a Companhia de Fiação e Tecidos de Guimarães (1890) ou a Fábrica a Vapor de Tecidos de Guimarães (1897), entre outras.

1884 seria, no entanto, um ano de ouro em Guimarães, impulsionado pelo seu passado empreendedor e vanguardismo dos seus dirigentes de então.

Os homens de 1884: um breve olhar

Salomé Duarte

No início do ano de 1884, Alberto Sampaio escreveu, num texto de reflexão, publicado no primeiro número, do primeiro volume, da Revista de Guimarães: Para acordar definitivamente é necessário que o sopro da vida atravesse todo o corpo social, que ponha em atividade todas as fibras, todos os elementos que o constituem. (…) Fazer pensar é tudo; e a agitação a única alavanca que pode deslocar esse mundo: pois que agitar quer dizer – instruir, ensinar, convencer e acordar. N'este caso o homem chama-se «legião»: em vez da vontade d’um só ou de poucos, há a vontade e o pensamento de todos.1

O pensamento de Alberto Sampaio aponta para uma força coletiva, uma condição que em Guimarães se fez ação, nomeadamente no memorável ano que mudou Guimarães – 1884. Perpassando alguns dos principais momentos e realizações deste ano2, nota-se uma notável efervescência intelectual no meio erudito vimaranense, cujas principais figuras se transformaram em propulsores de um movimento comunitário que atuou em prol do desenvolvimento do concelho e da afirmação das suas principais características e potencialidades económicas, sociais e culturais.

Em Guimarães, os anos 80 do século XIX fixaram, nos seus anais, acontecimentos especialmente relevantes para a época, cujos ecos e produtos da sua concretização, percecionam-se e subsistem no presente. No plano científico-cultural, a visita à Citânia de Briteiros dos mais importantes especialistas europeus, nomeadamente no domínio da antropologia, da arqueologia e da história, quando do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas, realizado em Lisboa (1880), a constituição da Sociedade Martins Sarmento (1881), a criação da Biblioteca Popular e Pública (1882), bem assim como a criação da Revista de Guimarães (1884), asseveram o dinamismo da elite letrada vimaranense da época, que

1 SAMPAIO, Alberto – Resposta a uma pergunta: convirá a Guimarães organizar uma exposição industrial? Revista de Guimarães. Vol. 1, n.º 1 (jan. 1884) 29.

2 NEVES, António Amaro das – O ano que mudou Guimarães. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 9-15.

demostrava estar a par do que na Europa e no Continente Americano se teorizava e praticava, no âmbito da investigação e do progresso social e cultural das sociedades – educação e instituições3 –. João de Meira, num dos seus últimos trabalhos de investigação histórica, frisa a importância de alguns destes momentos, especialmente do papel que desempenharam na constituição do conhecimento apurado da história, quando escreve: (…) só depois que esta casa [Sociedade Martins Sarmento] se fundou, que a sua abundante biblioteca se abriu, e que a sua Revista se constituiu repositório de materiais, a história de Guimarães começou a fazer-se cientificamente.4

O Largo do Toural (em 1884).

A chegada do comboio a Guimarães (1884), a realização da primeira exposição industrial de carácter concelhio, em Portugal, a Exposição Industrial de Guimarães, em 1884, e, na sua sequência, a criação da Escola Industrial de Guimarães (1884), são também exemplos do fulgor interventivo que caracterizou os homens de 1884.

Revisitar 1884 é estabelecer um encontro com um conjunto de figuras que, nas suas variadas áreas de intervenção pessoal e cívica, trabalharam afincadamente por causas públicas, cujas ressonâncias contribuíram para o reconhecimento de Guimarães e para a valorização das suas principais características, nomeadamente económicas, industriais e histórico-culturais.

Quem foram os principais atores sociais de 1884? No coletivo, os vimaranenses, no plano individual, um conjunto de personalidades, entre as quais e desde logo surge em primeiro plano Francisco Martins Sarmento5, muito embora a sua predileta discrição.

3 GERMANO, Avelino – Crónica Revista de Guimarães. Vol. 1, n.º 1 (jan. 1884) 52–56.

4 MEIRA, João de – Guimarães: 950-1580: (conferência inédita). Revista de Guimarães. Vol. 31, n.º 3 (jul. 1921) 119.

5 Francisco Martins de Gouveia Moraes Sarmento, nasceu em Guimarães, no dia 9 de março de 1833, estudou Direito na Universidade de Coimbra, dedicou-se aos estudos, etnológicos, arqueológicos e históricos, e faleceu no dia 9 de agosto de 1899. Francisco Martins Sarmento é considerado pelos investigadores como figura pioneira da arqueologia científica em Portugal.

Destacada figura da sociedade vimaranense do século XIX, Francisco Martins Sarmento colocou Portugal, e em especial Guimarães, nos meios científico-culturais europeus do seu tempo, circunstância resultante do seu trabalho de investigação, dedicado à pesquisa e compreensão das origens étnicas dos Lusitanos, e das explorações arqueológicas da Citânia de Briteiros e do Castro de Sabroso.

A comunicação Les lusitaniens6, proferida por Francisco Martins Sarmento, na nona sessão do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas, realizado em 18807, revelou à comunidade de estudiosos nacionais e internacionais as particulares qualidades do investigador vimaranense8, assim como destacou a importância das ruínas da Citânia de Briteiros para a compreensão da história e da etnologia do Noroeste Peninsular.

As indagações e o método de trabalho de Martins

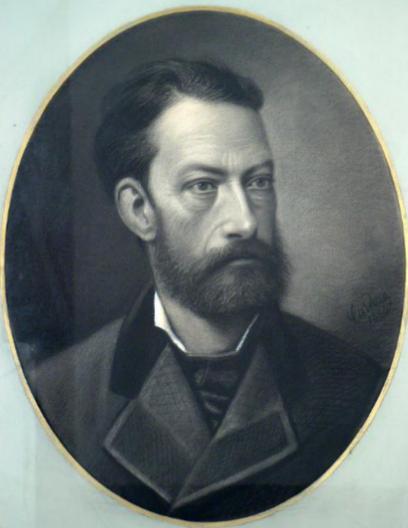

Francisco Martins Sarmento. Carvão, por António Augusto da Silva Cardoso, 1884. Propriedade Sociedade Martins Sarmento.

Sarmento foram sendo solidamente construídos, sob orientação de uma longa e metódica investigação, em várias áreas do conhecimento, de que o próprio investigador dá conta em carta dirigida ao professor Pereira Caldas, quando apresenta uma curta resenha autobiográfica: Tomou-me muito tempo a filosofia e a história dos sistemas filosóficos, mormente no que tinham relação com as religiões e a psicologia. Desci das teorias ocas à escola crítica e aí achei-me em melhor terreno.

6 SARMENTO, Francisco Martins – Les lusitaniens. Lisbonne: Typ. L'Academie Royale des Sciences, [1880].

7 Rudolf Virchow, após a visita à Citânia de Briteiros, conduzida por Francisco Martins Sarmento, escreveu: “Vive neste local, um homem, Sr. Sarmento, residente em Guimarães, o qual, tal como Schliemann, há vários anos que gasta elevadas somas em escavações arqueológicas. Adquiriu os próprios sítios para os defender de mãos incautas. Em cada ano, escava uma parte da superfície do terreno e reúne cuidadosamente todos os objetos recolhidos de modo a que atualmente possui um tão grande número de peças que constituem por si mesmo um pequeno museu. (In LEMOS, Francisco Sande – Martins Sarmento e a arqueologia europeia. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2013. P. 62).

8 Revista de Guimarães Número especial (1900).

Nestas santas disposições atirei-me à história, principalmente à história antiga, e ia neste caminho, quando a Citânia me fez recuar até à pré-história. 9

Se o trabalho teórico de interpretação crítica e comparativa de fontes escritas é assinalável, o estudo da Citânia de Briteiros, o desafio intelectual na busca de significação para as evidências materiais, projetaram o criterioso labor do escavador de montes e sua obra científica nas academias portuguesas e estrangeiras e instalaram uma profícua discussão, entre os mais destacados eruditos da época, no âmbito das grandes questões que tinham que ver, especialmente, com o estudo e compreensão da etnologia e da pré-história europeia. O primado das evidências materiais que Francisco Martins Sarmento fielmente cultivou, e de que a sua obra é um inequívoco testemunho, levou o investigador vimaranense a calcorrear a vasta região do Entre Douro e Minho, como também a Galiza, em busca de testemunhos que fundamentassem as suas teses e correspondessem às suas inquietações do espírito, na busca incessante pelo conhecimento.

Alberto Sampaio, no apontamento biográfico sobre Francisco Martins Sarmento, que apresentou em 1900, alguns meses após o seu falecimento, frisa o frenesim de ideias que caracterizou o erudito vimaranense, quando sobre ele escreve: (…) em 9 de agosto [de 1899], sucumbiu à hora e meia da tarde. Mas, pouco antes, quando a morte se debruçava sobre a fronte a dar-lhe um beijo da eterna paz, estendendo o braço emagrecido sobre a dobra do lençol e, dispondo a mão como se tivesse uma pena, fazia o jeito de escrever, de quem escrevia freneticamente. Que pensamentos, que tanto quis e não pôde exprimir, lhe revolveriam o cérebro agonizante?

E assim acabou, agitado num turbilhão de ideias, sem conhecer a velhice intelectual, quem passara um quarto de século a procurar raios de luz que iluminassem as trevas do passado.10

Ao mérito científico-cultural11, assinalado por vários intelectuais, nacionais e estrangeiros12, quer por

9 Cartas de Martins Sarmento ao Professor Pereira Caldas. Revista de Guimarães. Vol. 34, n.º 1 (jan.-mar. 1924) 7.

10 SAMPAIO, Alberto – F. Martins Sarmento: 9 de março de 1833 – 9 de Agosto de 1899. Portugália. T. I, fasc. 2 (1899-1903) 420.

11 Francisco Martins Sarmento é patrono da Sociedade Martins Sarmento, criada em Guimarães, no ano de 1881, em homenagem ao investigador vimaranense e para promover a instrução popular no concelho. Foi sócio efetivo da Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses, sócio honorário do Instituto de Coimbra e da Sociedade Democrática Recreativa, de Braga, sócio correspondente da Academia Real das Ciências, do Instituto Arqueológico de Berlim e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Entre os vários diplomas honoríficos, constam uma Portaria de Louvor pelas explorações da Citânia de Briteiros, concedida pelo Governo Português, e pelo Governo Francês foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra.

12 Revista de Guimarães Número especial (1900).

várias organizações, assim como pelo estado francês, os apontamentos biográficos que sobre Martins Sarmento foram sendo apresentados, destacam, também, a sua faceta de humanista e de intervenção cívica13 . Embora, sendo um homem da ciência, Francisco Martins Sarmento não se abstinha de intervir em assuntos de interesse local, transformando-se a sua casa, por variadas vezes, centro de conferências e resoluções. São conhecidas as suas intervenções contra a anarquia que caraterizava a prática da justiça em Guimarães, pelo Juiz Seco14, comumente designada Questão Seco, no movimento de defesa dos interesses de Guimarães, quando do denominado conflito Braga-Guimarães15, na censura do procedimento do coronel de Caçadores 7, por altura da Questão Caçadores 7, e no fomento da curta existência da agremiação de apoio aos lavradores do concelho, a Associação de Lavradores, entre outros.

No ano em que se assinalam os 125 anos que passam sobre a morte de Francisco Martins Sarmento, recordamos o texto que o escritor da Casa do Alto, Raul Brandão, escreveu, em 1900, no número especial da Revista de Guimarães, editado em homenagem ao investigador vimaranense:

O SÁBIO, e o arqueólogo sobretudo, sempre me apareceram sob este aspeto singular: homens que, à força de conviverem com a ciência hirta e as secas pedras, tinham endurecido o coração; homens de método e experiência, desavindos de tudo o que na vida e na natureza é simples e emotivo: árvores, amores, sol, o quinhão dos poetas enfim. Depois, porém, que conheci Martins Sarmento comecei a duvidar: estava diante d'um sábio a valer, e ao mesmo tempo – o que é mais raro e mais apreciável – d'um grande homem de coração e caráter. Guimarães deve-lhe muito: escolas, instrução, e essa admirável biblioteca Martins Sarmento, que tem, ao contrário de quantas outras eu conheço, a extraordinária opinião de que os livros se fizeram para se ler e assim os empresta a quem os queira, sócio ou não.

E este foi o pensamento dominante de toda a sua vida instruir. Por isso Martins Sarmento tem um valor mais alto, mais nobre: além d'um sábio e d'um grande coração, foi um homem que olhou para o futuro. Fundando escolas, dedicando a sua vida inteira à instrução, trabalhou para os homens d'amanhã.

13 CARDOZO, Mário – Dr. Francisco Martins Sarmento: (esboço bio-bibliográfico). In Homenagem a Martins Sarmento: miscelânea de estudos em honra do investigador vimaranense no centenário do seu nascimento (1833-1933). Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1933. P. 1-19; LEMOS, Francisco Sande – Martins Sarmento e a arqueologia europeia. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2013; SAMPAIO, Alberto – F. Martins Sarmento: 9 de março de 1833 – 9 de Agosto de 1899. Portugália. T. I, fasc. 2 (1899-1903) 418-422; SAMPAIO, José da Cunha – Os nossos sócios honorários: Francisco Martins de Gouveia Morais Sarmento. Revista de Guimarães. Vol. I, n.º 1 (jan. 1884) 35-51.

14 Justiça de Guimarães: jornal vimaranense. Guimarães: [s.n.], 1872.

15 28 de Novembro: órgão da Comissão eleita no Comício Popular de Guimarães, em 28 de Novembro de 1885. Guimarães: [s.n.], 1885-1886.

E eles decerto não o esquecerão.16

Para além do incontornável valor cultural e social do trabalho e da intervenção de Francisco Martins Sarmento, muitas outras figuras basilares da sociedade vimaranense de oitocentos merecem referência, no quadro do movimento transformador de 1884. Entre as várias personalidades dignas de menção, destacamse, nomeadamente, as afetas à Sociedade Martins Sarmento, tais como José da Cunha Sampaio, Avelino da Silva Guimarães, Avelino Germano da Costa, Domingos Leite de Castro, João Gomes de Oliveira Guimarães (Abade de Tagilde)17, Alberto Sampaio, Joaquim José de Meira, Conde de Margaride, António Augusto da Silva Cardoso, entre muitos outros.

Personalidades com atividades profissionais ligadas ao direito, à medicina, à teologia, à história, à arte, ao ensino e à administração pública, cada um deles envidou esforços no sentido do progresso social e cultural de Guimarães, não somente no ano de 1884, como ao longo das suas vidas.

16 BRANDÃO, Raul – Martins Sarmento. Revista de Guimarães. Número especial (1900) 73.

17 NEVES, António Amaro das – João Gomes de Oliveira Guimarães. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 70-75.

João Gomes de Oliveira Guimarães (1853-1912), vulgarmente conhecido por Abade de Tagilde, nasceu em Guimarães e é considerado um dos grandes vultos da investigação histórica em Guimarães. Foi padre, jornalista, político (candidato a deputado; Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Guimarães), investigador, historiador, arqueólogo e numismata, bem assim como um dos principais especialistas portugueses em paleografia, diplomática e epigrafia. A ele se deve o ressurgimento dos estudos de história local em Guimarães e o plano e elaboração da obra Vimaranis Monumenta Historica. A sua vida pública está marcadamente ligada à Sociedade Martins Sarmento, instituição a que pertenceu desde a sua criação, tendo sido Diretor por vários anos, assim como seu Presidente. Trabalhou, juntamente com Francisco Martins Sarmento, na organização do Museu Martins Sarmento, tendo também organizado o catálogo do referido núcleo arqueológico e participado na elaboração do Catálogo das Moedas e Medalhas portuguesas. Foi responsável pela criação da secção Fundo Local da Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento.

José Sampaio18, Domingos Leite de Castro19, Avelino da Silva Guimarães20, Avelino Germano21, juntamente com Domingos Ferreira Júnior22, para além de fundadores da Sociedade Martins Sarmento23 e da concretização dos desígnios estatutários da Associação, empenharam-se no fomento do progresso social e económico de Guimarães, especialmente pela via do ensino. No concreto ano de 1884, tomam especial relevância as suas ações no domínio da publicação do primeiro número da Revista de Guimarães, periódico atualmente em publicação, e da concretização da primeira exposição industrial, de âmbito concelhio, realizada em Portugal, a Exposição Industrial de Guimarães de 188424. Demonstração de empenho da Sociedade Martins Sarmento – diretores e associados – na resolução da pretensão de Guimarães em ter uma escola industrial, a organização da exposição constituiu uma segura alavanca que sustentou o movimento de

18 CASTRO, Domingos Leite de – O nosso primeiro Presidente Revista de Guimarães. Vol. 17, n.º 1-2 (jan.-abr. 1900) 5-17.

José Bento da Cunha Sampaio (1841-1899), cursou Direito na Universidade de Coimbra, assim como seu irmão Alberto Sampaio, conviveu com os movimentos académicos de feição revolucionária da época e com importantes figuras das letras como Antero de Quental. Em Guimarães, exerceu a profissão de advogado e, em 1881, juntamente com outras personalidades vimaranenses, criou a Sociedade Martins Sarmento, instituição de que foi o seu primeiro Presidente.

19 ALMEIDA, Eduardo de – Os nossos sócios fundadores: Domingos Leite de Castro. Revista de Guimarães. Vol. 32, n.º 4 (out.-dez. 1922) 447454.

Domingos Leite de Castro (1846-1916), importante personalidade da cultura vimaranense, destacou-se pela sua intervenção na Sociedade Martins Sarmento, instituição da qual foi um dos fundadores, assim como na vida pública, nomeadamente na defesa do património local, na promoção da instrução e no desenvolvimento do concelho. A primeira exposição concelhia em Portugal, a Exposição Industrial de Guimarães de 1884, nasceu de uma proposta apresentada por Domingos Leite Castro, em 1882. Para além de ter sido um dos Fundadores e Presidentes da Sociedade Martins Sarmento, Domingos Leite de Castro desenvolveu uma intensa e diversificada intervenção na vida cívica vimaranense, tendo sido Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Presidente da Associação dos Proprietários e Lavradores de Guimarães, integrou o Sindicato Agrícola de Felgueiras, o Centro do Partido Progressista em Guimarães e fez parte de diversas Comissões de Recenseamento.

20 RORIZ, Gaspar – Dr. Avelino da Silva Guimarães. Revista de Guimarães. Vol. 19, n.º 1 (jan. 1902) 5-18.

Avelino da Silva Guimarães (1841-1901), cursou Direito na Universidade de Coimbra, foi um reconhecido e respeitado advogado vimaranense, tendo na Questão Seco e no conflito Braga-Guimarães, evidenciado as suas qualidades de lutador e de justiça. Foi Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e da Sociedade Martins Sarmento, da qual foi também fundador. Elaborou trabalhos de natureza jurídica e sobre a temática da indústria e da agricultura. Colaborou na imprensa periódica vimaranense, assim como no Jornal do Comércio de Lisboa.

21 MEIRA, João de – Dr. Avelino Germano. Independente. A. 8.º, n.º 368 (26 dez. 1908) 1.

Avelino Germano da Costa Freitas (1842-1908), formado na Escola Médica do Porto, foi médico, professor de física e mecânica, na Escola Industrial de Guimarães, e um dos fundadores da Sociedade Martins Sarmento. Pela sua mão, no ano de 1866 e em Guimarães, foi diagnosticado o primeiro caso de pelagra em Portugal.

22 Domingos José Ferreira da Silva Guimarães Júnior (1849-1887) – foi negociante e militante do Partido Progressista, tendo integrado o Centro Progressista de Guimarães. Colaborou na imprensa periódica vimaranense e foi correspondente do Correio da noite e do periódico Província. Da sua vida associativa destaca-se a sua ligação à Sociedade Martins Sarmento, instituição de que foi um dos seus fundadores.

23 NEVES, António Amaro das Neves – Da Sociedade do Raio à Sociedade Martins Sarmento. [Guimarães]: [s.n.], 1998; NEVES, António Amaro das Neves – A Sociedade Martins Sarmento, a utopia realizada. Mais Guimarães. N.º 31 (nov. 2015) 32-36.

24 A indústria vimaranense: publicação da imprensa vimaranense comemorando a abertura da primeira exposição industrial de Guimarães. Folha única (1884); MEIRA, Joaquim José de; SAMPAIO, Alberto – Relatório da exposição industrial de Guimarães em 1884. Porto: Typ. de António José da Silva Teixeira, 1884.

reivindicação, constituído na sociedade vimaranense em favor da existência de uma instituição de ensino industrial. A Sociedade Martins Sarmento, para além da realização da Exposição Industrial de Guimarães, de que Alberto Sampaio25 foi a alma mater e Joaquim José de Meira26 co-relator, encetou várias ações, entre as quais a constituição de uma Comissão, formada pelo Conde de Margaride27 e pelo Barão do Pombeiro, no sentido de diligenciar, junto do Ministro das Obras Públicas, a desejada escola industrial. A antiga Associação Comercial de Guimarães e a Associação Clerical, a Associação Artística Vimaranense e a Câmara Municipal dirigiram também solicitações ao governo no mesmo sentido. Como resultado destas manifestações, é concedida a Guimarães a criação de uma Escola de Desenho Industrial (6 de maio de 1884), que abriu com a disciplina de Desenho Industrial, ministrada na altura por António Augusto da Silva Cardoso28, numa sala da Sociedade Martins Sarmento, que à altura funcionava numa casa contígua à de Francisco Martins Sarmento. Mais tarde, a 3 de dezembro de 1884, foi criada, por decreto, a Escola Industrial em Guimarães29, compreendendo as cadeiras de desenho, química e aritmética.

25 CARDOZO, Mário – Os nossos sócios honorários: Alberto Sampaio: a propósito do centenário do seu nascimento (1841-1941). Revista de Guimarães. Vol. 51 (1941) 185-194; MAGALHÃES, Luiz de – Alberto Sampaio e a sua obra. In SAMPAIO, Alberto – Estudos históricos e económicos. Porto: Chardron de Lelo Irmão, 1923. P. V-XXIX. Alberto da Cunha Sampaio (1841-1908), formado em Coimbra no Curso de Direito, como seu irmão José Sampaio, distinguiu-se pelo trabalho que desenvolveu na organização da Exposição Industrial de Guimarães de 1884 e pelos inovadores estudos históricos e económicos que produziu, de onde se destacam As vilas do Norte de Portugal e As Póvoas Marítimas

26 MARTINS, Francisco – Dr. Joaquim José de Meira – um símbolo da grei. O comércio de Guimarães. A. 49, n.º 4578 (24 jun. 1932) 1. Joaquim José de Meira (1858-1931) foi médico-cirurgião, nos Hospitais da Misericórdia e das Ordens Terceiras de S. Domingos e S. Francisco em Guimarães, professor, diretor da Escola Industrial e Comercial – Francisco de Holanda e uma importante figura da vida pública vimaranense, tendo sido Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Presidente da Sociedade Martins Sarmento. Foi, juntamente com Alberto Sampaio, o organizador do catálogo da Exposição Industrial de Guimarães, de 1884. Na prática da medicina cirúrgica, foi responsável pela realização do primeiro parto cesariano, em Guimarães, no Hospital da Misericórdia, em outubro de 1903.

27 NEVES, António Amaro das – Conde de Margaride. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 60-63.

Luís Cardoso Martins da Costa Macedo (1836-1919), conhecido por Conde de Margaride, foi Par do Reino, Governador Civil do Distrito de Braga e do Distrito do Porto, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Procurador de Guimarães, na Junta Geral do Distrito de Braga. Personalidade com uma expressiva intervenção pública em Guimarães, pertenceu a diversas associações vimaranenses, tais como Sociedade Martins Sarmento, Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Asilo de Santa Estefânia, Creche de S. Francisco, Oficinas de S. José e Ordem Terceira de S. Domingos.

28 CARDOZO, Mário – Os nossos sócios honorários: prof. António Augusto da Silva Cardozo (artista-pintor). Revista de Guimarães. Vol. 44 (1934) 209-216.

António Augusto da Silva Cardozo (1831-1893), cursou artes na Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro, foi pintor-retratista, precursor da fotografia em Guimarães e professor de desenho, desenho industrial. Quando da criação da Escola Industrial de Guimarães, foi nomeado pelo Governo primeiro professor de Desenho. Foi sócio honorário da Sociedade Martins Sarmento.

29 LAMEIRAS, Alberto – A Escola Francisco de Holanda e o sistema de ensino. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 200-207.

As linhas que aqui ficam são uma singela nota do muito que algumas das principais figuras que caraterizavam o meio erudito de 1884 fizeram pela sua terra. Um memento do que legaram e construíram em Guimarães e por Guimarães, no domínio da cultura, da educação, das instituições, do conhecimento, da investigação do passado, do desenvolvimento económico e social do concelho, nomeadamente desde a segunda metade o século XIX até anos trinta do século XX.

Um encontro de vontades

Casimiro Silva

O comboio e o caminho-de-ferro foram a mecha saída do sonho acelerado de uns utopistas de vontades sem fim, que geraram tantas estórias assentes na fé de que ninguém mais pararia o comboio. Mas não foi assim. E a narrativa atualizada do comboio em Guimarães prova-o: já não é uma história de sucesso; após permanentes adiares de futuro deixam os vimaranenses num apeadeiro sem futuro.

Chegada do comboio a Guimarães, 1884.04.14, in Memórias do Comboio de Guimarães: a história, o património e a linha / Casimiro Silva, Samuel Silva

Se há 140 anos a urbanidade em Guimarães se fez ao colo da modernidade, 1884 foi o ano de ouro de Guimarães. António Amaro das Neves, historiador, escrevia na revista do Jornal de Guimarães (março de 2024) que é “o primeiro capítulo do grande livro da cidadania vimaranense. Uma obra constante com o espírito comunitário, o trabalho e o esforço económico das gentes de Guimarães”.

A verdade é que, desde esse histórico ano de mutações profundas na urbe vimaranense (foram rasgados horizontes futuríveis na paisagem; muito para além das duas vilas plantadas à volta do castelo), passou-se a respirar uma paisagem dinâmica: o comboio circulando de um lado e os carros torneando o outro lado.

Aventuras de mãos dadas

Sendo certo que a proeza do comboio em Portugal começou em 1856, a verdade é que só em 1865 há sinais de olhar com atenção para esta nova realidade por terras afonsinas, com o presidente de câmara, António Alves Carneiro, a avançar para a formulação do desejo de concretização de uma linha férrea ligando

as cidades de Guimarães, Porto e Braga. Era o momento histórico da ação num território que, mais do que ter o seu comboio, queria desenvolver-se, libertando-se dos muros que o prendiam a uma centralidade vaidosa e pomposa intramuros.

Se dúvidas existem sobre este desejo intenso de futuro, importa vincar que por essa altura no coração da urbe afonsina foram dados um conjunto de abraços entre pessoas grandemente empenhadas no desenvolvimento local e instituições que eram motores de vontades e desejos de afirmação bairrista. Dando, assim, respostas ao “indiferentismo dos governos para com Guimarães” – como se escrevia no jornal “Comércio de Guimarães”, de 22 de outubro de 1884.

Chegada do comboio a Guimarães, 1884.04.14, in memórias do comboio de Guimarães: a história, o património e a linha / Casimiro Silva, Samuel Silva

Em suma, este é um tempo em que a forte solidariedade entre as forças vivas da cidade escrevessem os últimos anos do século XIX como profundamente concretizadores. Primeiro, com a realização da Exposição Industrial de Guimarães – aberta solenemente ao público no palácio de Vila Flor no dia 15 de junho de 1884, procurando expor a capacidade industrial local e incitar os industriais para a modernização tecnológica, reclamando a criação de uma escola industrial. Depois de, uns metros acima, à estação de Vila Flor, ter chegado o primeiro comboio de exploração comercial, no dia 14 de abril desse ano.

Inação e perda

A juntar ao facto de o transporte individual ter começado a ocupar, lenta, mas progressivamente, demasiado espaço, a verdade é que, em Guimarães, a ferrovia não soube (ou não foi capaz de) modernizar-se.

Não espanta que quando a ligação ferroviária de Guimarães a Fafe foi encerrada – 31 de maio de 1986 – muitos cidadãos do berço da nação e da sala de visitas do Minho tenham vivido uma realidade de choro e raiva.

Vale a pena recordar um texto de Samuel Silva publicado na edição online (28 julho de 2007) de o

ocomboio.net:

O presidente da Câmara Municipal de Fafe, José Ribeiro, revelou-se arrependido do acordo que levou à extinção da ligação ferroviária que servia a cidade. Durante a cerimónia evocativa do centenário da chegada do comboio a Fafe, José Ribeiro, à época vereador, afirmou que “se hoje tivesse que decidir, tomaria uma decisão diferente. Não estaria de acordo”.

Guimarães (e a sua linha férrea) perdeu, nos últimos 30 anos, muita da importância que teve na organização social e regional e no desenvolvimento das diferentes comunidades ao longo da linha de caminho-deferro, bem como na acessibilidade entre as cidades de Guimarães e Porto. É que, à exceção do sul do município, o território vimaranense perdeu a dinâmica ferroviária, que se movimenta, agora, no carro individual.

Rodovia ganha à ferrovia

O futuro – o tal devir que há 140 anos catapultou o território que viu nascer Portugal para o futuro –tem que fazer-se de novas e melhores apostas na ferrovia. Ou seja, impõe-se que uma cidade que vive a intensidade do século XXI tem que ter comboio em condições de qualidade de utilização.

Não deixa de ser imperativo pensarmos que as cidades já não comportam a entrada no seu seio de milhares de automóveis diariamente com as crescentes dificuldades de circulação, estacionamento e poluição do ar que respiramos.

Só que Guimarães perdeu ligações, qualidade e capacidade de diminuição do tempo de viagem.

Pensemos na estúpida decisão de não aumentar a capacidade da via, aquando da reconversão nascida do Euro 2004. Um erro político crasso que dinamitou a possibilidade de rasgar novos horizontes sustentáveis.

E, por estes dias violentos que não param de assolar o futuro da Humanidade, vamos vendo notícias –que, a confirmarem-se na ação, serão soluções de respeito pela memória de quem há 140 anos olhou para Guimarães com os olhos do devir. Mas são tantas as inquietações! Exemplo disso é o “comboio do século XXI”, entre Porto e Vigo – a acontecer até 2030.

Parece que já pouca gente acredita em tal realidade. Pelo menos olhando para estas palavras do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha: “Temos de ter uma permanente atenção para que este assunto esteja sempre na agenda. Para que, em 2030, já haja pelo menos uma parte da ligação”.

Da Escola Industrial à Escola Secundária Francisco de Holanda: a procura da identidade

José Alberto Lameiras

Implantação da Escola

A génese da actual Escola Secundária Francisco de Holanda ascende ao período liberal. Na segunda metade do século, com o governo regenerador, assiste-se, no plano político, à adoção de medidas tendentes à implantação definitiva do liberalismo traduzidas, ao nível da instrução, na consolidação das políticas educativas ligadas ao ensino industrial, tanto mais que a consciência político-económica da época identificava a indústria como o sector prioritário na resolução das dificuldades que então se faziam sentir no país. É deste período que se assiste à reorganização do ensino industrial e com ela à criação de escolas elementares. As linhas desta reforma são traçadas no Decreto de 20 de Dezembro de 1864, que estabelece, no art.º 9º, “… escolas industriais em Guimarães, Covilhã e Portalegre, e no futuro nas mais terras do reino que pela sua importância fabril carecerem delas”. Passados vinte anos sobre a publicação deste decreto, muito do que nele se estabelecia era letra morta, mantendo-se tudo por fazer neste sector de ensino e, no que a Guimarães dizia respeito, não se vislumbrava qualquer indício de criação da tão desejada escola industrial. A reformulação do ensino técnico esteve sempre na agenda dos sucessivos ministros com a tutela da instrução. O ministro António Augusto de Aguiar, com a publicação do Decreto de 3 de Janeiro de 1884, reitera a profissão de fé no ensino industrial: “O trabalho e a indústria, hoje completamente emancipados, devem estar aptos a produzir em condições indispensáveis de barateza e perfeição, não podendo esta aptidão ser adquirida senão pela instrução dada aos trabalhadores nas escolas especiais com uma feição eminentemente prática”. É justamente este decreto que indigna a sociedade civil vimaranense da época, pois, ao mesmo tempo que caía no esquecimento o cumprimento do decreto de 1864, Guimarães não constava da lista das novas escolas de Desenho Industrial. O movimento cívico vimaranense desdobra-se em iniciativas: são inúmeras as solicitações e requerimentos às entidades nacionais, feitas pelas direcções da Sociedade Martins Sarmento, da Associação Comercial e Industrial, da Associação Artística Vimaranense, da Associação Clerical, da Câmara de Guimarães. Em todas as acções pôde ler-se a mesma determinação e vigor das reivindicações que, no

passado recente, esta geração de ilustres vimaranenses tinha exercido, e com grandes benefícios para o progresso de Guimarães, traduzindo-se, também agora, na reedição do articulado do decreto de 1864, agora no diploma de 3 de Dezembro de 1884. A consequência imediata foi, desta vez, a concretização do disposto no decreto, ao ser entregue a regência da disciplina de Desenho a António Cardoso, o primeiro professor, ao mesmo tempo funcionário de secretaria e muito mais.

Dois anos depois, encontramos as primeiras grandes premissas teóricas da organização do ensino industrial e comercial em Portugal, vincando o carácter essencialmente prático do ensino, o qual deverá ser acompanhado do trabalho manual apropriado às necessidades de cada especialidade, em oficinas anexas às escolas. Apesar do grande alcance destas e doutras medidas que se contêm na vasta legislação publicada, o ensino técnico continuava a marcar passo, por motivo de limitações de ordem económica e por manifesta incompetência dos dirigentes de então, para quem a solução dos problemas nacionais do ensino consistia na criação ou supressão de escolas, ou na alteração dos programas e na imitação servil do que se fazia “lá fora”, sem atender às capacidades e necessidades da sociedade portuguesa. Não é, pois, de admirar que o agravamento da situação económica do País no final do século passado, impedisse a realização de medidas mais amplas no campo da instrução. Em 1891, o ministro João Franco, o mesmo que havia sido eleito deputado por Guimarães pelo partido Regenerador, elabora nova reforma, “cuja importância, sempre indiscutível, assume neste momento ainda maiores proporções pela necessidade que o país tem, para resolver a sua questão económica, de preparar convenientemente a educação profissional das classes trabalhadoras, nas suas diversas graduações”, cabendo às escolas industriais a função de ministrar o ensino do Desenho e os conhecimentos teóricos necessários a operários e aprendizes, bem como o ensino profissional completo. Reorganiza também as escolas elementares de comércio, destinadas a ministrar em cursos nocturnos a instrução elementar, prática geral e profissional aos empregados no comércio e, em geral, a todas as pessoas que quiserem frequentá-las. A reforma de João Franco, nos finais do século XIX, substitui o curso secundário de seis anos, dividido num curso geral de quatro anos e num curso complementar de dois, dividido por letras e ciências, por um curso de sete anos e uniforme. Em 1905, houve alterações à reforma, organizou-se o ensino técnico e estabeleceu-se a bifurcação do curso complementar em Letras e Ciências, o que foi mantido até à Reforma de 1936, que estabeleceu um curso geral de seis anos e um curso complementar de apenas um ano. Chegada a República, a persistência consolidada de um ensino burguês de cariz liberal, herdado das reformas setembrista e regeneradora, traduzia-se, ao nível do Estado, no fraco investimento no ensino, que

conjugada com as dificuldades conjunturais europeias, devidas, em grande medida, aos efeitos da primeira guerra mundial, repercutia-se nas dificuldades do ensino evidenciadas no insuficiente número de professores devidamente preparados, por falta de políticas de formação para a docência, e na falta de edifícios escolares.

Em Guimarães, o panorama também não é animador. A ambicionada escola industrial de ensino teórico e prática destinada a cumprir com as determinações que o decreto de 3 de Dezembro de 1884 havia definido, estava longe de se concretizar. Antes de mais porque não estavam criadas as condições logísticas para acomodar o equipamento didáctico e, por isso, faltavam os espaços para as actividades práticas: a escola continuava a penitência da “via sacra”, ocupando, a título precário, espaços pouco adequados ao ensino, sendo, nalguns casos, preterida a outros interesses, quiçá, de maior importância política, na época. A situação mais evidente da fraca valorização da instrução pelo poder político verificou-se em 1911, quando a escola, iniciada a sua construção, em 1889, pela câmara, depois de contracção de “empréstimo municipal no valor de 7.000.000 reis (7 contos) com juros de 4% isento do imposto de rendimento, que é de 4,05%”, foi remodelada para aí ser instalado o quartel de infantaria nº 20. De novo, o desejado ensino prático oficinal teve de ser adiado e os materiais didáticos iriam continuar encaixotados: “As máquinas de fiação ainda ali estavam, em caixotes, em 1941. Depois foram vendidas à Fábrica da Senhora da Hora”, Craveiro, José, 1984, Centenário da Escola Secundária Francisco de Holanda, pp.16-17.

A saída das tropas do Proposto permitirá, finalmente, em 1923, a conclusão dos trabalhos de construção da Escola Industrial, iniciados 27 anos antes, e a instalação da escola Francisco de Holanda no edifício, que constituí uma parte das actuais instalações. Para assinalar a inauguração de tão importante edificação, na época, pelo menos para a população vimaranense, a escola dos campos do Proposto foi palco da 2ª exposição industrial e agrícola do concelho. E, de novo, tal como em 1884, estes dois momentos marcantes da Escola Francisco de Holanda ficarão ligados de forma indelével à actividade económica do concelho: em 1884, a 1ª exposição industrial de Guimarães impulsionara (e pressionara) a entrada em funcionamento da escola que o decreto de 20 de Dezembro de 1864 tinha criado; em 1923, realizou-se a exposição industrial e agrícola no novo edifico, dando início a uma nova fase da vida da Escola Francisco de Holanda, que não era senão a de dar cumprimento aos objectivos para os quais havia sido criada em 1864 - a contribuição para a melhoria da actividade produtiva da região, através da formação técnica e prática dos alunos em espaços oficinais adequados. No entanto, em 1910, este desígnio estava ainda longe de ser concretizado. Eduardo de Almeida, director da Sociedade Martins Sarmento, de então, lamentava, em artigo de opinião, no nº XXV da Revista

de Guimarães, a situação em que se encontrava a qualidade de ensino na escola Francisco de Holanda, constatando que “infelizmente não é animadora a leitura dos mapas de frequência à escola industrial. A maior parte é dos que não têm profissão e lá não a adquirem – porque a escola é unicamente industrial em nome” (1910: 110).

Com a criação do Ministério da Educação Nacional, em 1933, durante o Estado Novo, as políticas educativas mantêm o legado escolar do liberalismo e da República, mas sem ousadias inovadoras, e, antes, refreando a expansão do sistema de ensino. Contrariamente ao liberalismo e ao republicanismo que procuraram, sem grande sucesso, estimular a procura social da educação através de uma maior oferta institucional, o salazarismo esforçou-se por controlar o crescimento do sistema de ensino, não facilitando o investimento da escola como lugar de mobilidade social, em que as práticas de doutrinação estão presentes: obrigatoriedade de afixar certos pensamentos nas escolas e determinados trechos nos livros escolares, imposição do “livro único”, a organização física do espaço, a escolha do material didáctico. A par da estratégia de contenção, reflectida numa escolaridade mínima de três anos, comprometendo a continuidade dos estudos, o Estado Novo prossegue políticas de separação, que se manifestam pelo menos em três planos. Em primeiro lugar, na crítica à coeducação e na imposição do regime de separação dos sexos nos vários níveis de ensino. Em segundo lugar, na recusa da escola única, tendo em conta a necessidade de encaminhar cada um segundo as suas “aptidões naturais”. Em terceiro lugar, na manutenção de um sistema elitista, com patamares bem definidos entre o primário, o secundário e o superior, e claramente estratificado do ponto de vista social. A escola deve revigorar o lugar de cada um na ordem social em vez de alimentar pretensões a uma mudança de posição, como Salazar explica num discurso pronunciado no dia 12 de Maio de 1935: «Oiço muitas vezes dizer aos homens da minha aldeia: Gostava que os pequenos soubessem ler para os tirar da enxada. E eu gostaria bem mais que eles dissessem: Gostaria que os pequenos soubessem ler, para poder tirar melhor rendimento da enxada. Precisamos de convencer o povo de que a felicidade não se consegue buscando-a através da vida moderna e dos seus artifícios, mas procurando a adaptação de cada um às características do ambiente exterior”. E este conservadorismo elitista e de fraca mobilidade social reflectiam-se, na sociedade vimaranense, de modo bastante acentuado na diferenciação de prestígio social dos dois estabelecimentos de ensino da cidade que as reformas do ensino liceal (1947) e do ensino técnico (1948) haviam distinguido. A Escola técnica, mais prática, com currículos de menor incidência teórica, tinha objectivos claros de profissionalização e de consequente satisfação das necessidades do mercado de trabalho com operários

qualificados, quando muito de quadros médios; o liceu, mais tradicional e elitista, de feição teórica vincadamente “humanístico-científica”, procurava satisfazer as exigências de dois mercados de trabalho: o do funcionalismo público ao nível da habilitação do curso geral e o de quadros técnicos superiores e profissões liberais, por via da Universidade. Esta diferenciação de dois quadro-tipos de estudantes era o prolongamento da sociedade de então, reflectindo os modelos e padrões sociais de uma sociedade elitista e conservadora. A partir de 1961 são introduzidas várias medidas no ensino secundário: O prolongamento da escolaridade obrigatória para seis anos, em 1964, as alterações na própria estrutura do sistema de ensino, nomeadamente com a criação do ciclo preparatório do ensino secundário, em 1967. Durante a primavera marcelista, com Veiga Simão (1970-1974), fazem-se experiências de modernização do sector da educação: dinamização da educação pré-escolar, alargamento da escolaridade obrigatória para seis anos, reorganização do sistema de formação de professores. A agenda política, neste período, é marcada ainda pela tentativa de articulação entre a escola e o mundo do trabalho apostando na modernização do sistema de ensino e na formação de professores, devidamente articulados com os sectores industrial, e na qualificação dos recursos humanos para enfrentar os desafios europeus, apesar da persistência de uma sociedade bloqueada por um poder político conservador, na qual continuam a existir entraves fortíssimos à democracia e à participação cívica e política.

Após o 25 de Abril, as principais alterações operadas na estrutura do ensino secundário verificaram-se na unificação do curso geral (1975), na implantação de cursos complementares de via única para os dois ramos de ensino (1978) e a criação do ensino técnico-profissional (1983). A unificação do curso geral do ensino secundário foi iniciada no ano lectivo de 1975-76 e visava três objectivos fundamentais: um objectivo social de igualdade de oportunidades; a actualização de processos e métodos pedagógicos; o reforço da função social da escola com a sua abertura à comunidade. Em 1978, procede-se à reestruturação dos cursos complementares procurando-se eliminar as duas vias até aí existentes: ensino liceal e ensino técnico. As vicissitudes conjunturais e as sucessivas reestruturações curriculares recolocaram o problema que havia atravessado a história do nosso ensino: as dificuldades de formação de qualificações profissionais intermédias para servir as solicitações das actividades económicas. Em 1983, no âmbito do ensino secundário complementar, é implementado um plano de emergência e para a falta de articulação entre a teoria e a prática, com a criação dos cursos técnico-profissionais de cariz profissionalizante, juntando-se, a partir de 1989, as escolas profissionais.

As dificuldades do ensino técnico e profissional

Ao longo de todo o processo de implantação da escola industrial, em 1884, até aos nossos dias, tem sido recorrente a dificuldade de recrutamento de jovens para o ensino técnico e profissional. Um dos aspetos fundamentais que justificam a fraca procura deste nível de ensino relaciona-se com a cultura e mentalidade, uma característica estrutural da identidade nacional. Desde o período dos descobrimentos, no século XV, que os mais diversos pensadores se têm debruçado sobre o assunto. As cartas sobre Portugal, de 1533 a 1546, do humanista flamengo Nicolau Clenardo, denunciam a falta de gente para o exercício das artes mecânicas:

“Se algures a agricultura foi tida em desprezo, é incontestavelmente em Portugal. E, antes de mais nada, ficai sabendo que aquilo que faz o nervo principal duma nação é aqui duma debilidade extrema; para mais, se há algum povo dado à preguiça, sem ser o português, então não sei eu onde ele exista. Falo sobretudo de nós outros, que habitamos além do Tejo, e que respiramos de mais perto o ar de África. Se uma grande quantidade de estrangeiros e de compatriotas nossos não exercessem cá as artes mecânicas, creio bem que mal teríamos sapateiros, ou barbeiros”. (Clenardo, 1926: 271)

No mesmo sentido, os humanistas Sá de Miranda e Francisco de Holanda destacaram a importância histórica de garantir uma educação e formação adequadas em áreas técnicas e profissionais, a fim de promover o crescimento económico e a independência nacional. Ciente desta necessidade autárcica, em particular a dependência crescente da Inglaterra, o Marquês de Pombal promove, em meados do século XVIII, o ensino técnico e profissional vindo a ser incrementado durante toda a segunda metade do século XIX, a partir de Fontes Pereira de Melo, para o ensino agrícola e para o ensino industrial. Contudo, o seu desenvolvimento, na prática, só ocorreu de forma significativa a partir dos anos 50 do século XX. O século XIX foi ainda um período de grande reflexão e crítica de Eça de Queirós e Oliveira Martins os quais compartilham uma visão crítica sobre as razões do atraso de Portugal, embora utilizem abordagens diferentes: enquanto Oliveira Martins se concentra em análises históricas e socioeconómicas, Eça de Queirós utiliza a literatura para criticar e satirizar a sociedade de sua época. Ambos enfatizam a necessidade de reformas profundas, sejam elas sociais, políticas ou culturais, para que Portugal pudesse alcançar um desenvolvimento sustentado e moderno. As suas críticas continuam relevantes, servindo como reflexões sobre os desafios históricos enfrentados pelo país. No século XX, a preocupação com o atraso económico constituiu a preocupação de pensadores com

relevo para António Sérgio. Na linha da Geração de 1870, e indo de encontro às reflexões dos autores seiscentistas – Severim de Faria e Ribeiro de Macedo – sustentam a importância de mobilizar os meios materiais e humanos, com relevo para a educação, a cultura ou a ciência, para promover o desenvolvimento do país, a que chamou de política de fixação.

Não obstante o ensino técnico e profissional ter assumido sempre um grande relevo histórico, económico e social, a mobilização dos jovens para o ensino técnico e profissional continua a ser estruturalmente deficitária. A selecção dos alunos para este ensino ocorre(u) de forma predominante nas classes populares e entre os alunos mais mal preparados, sendo mesmo frequentado, até à reforma de 1948, por alunos de todas as idades e mesmo analfabetos, a partir da qual passou a ser exigida a 4a classe para a frequência do ensino profissional. Contudo, os alunos tinham de optar ou por esta via ou pela liceal com 10 anos de idade criandose um sistema de seleção (por conseguinte de reprodução social) em idade demasiado precoce até porque não existia qualquer permeabilidade entre estes dois níveis de ensino. A diferenciação fez-se ainda (e sobretudo) pelas representações sociais positivas associadas ao ensino liceal por oposição às representações estigmatizadas do ensino profissional30. O estigma social desencoraja os jovens a considerar o ensino profissional, mesmo que tenham interesse e aptidão para essa área. Indicativo desta relação dicotómica entre ensino liceal e ensino profissional manifesta-se na forma como a sociedade vimaranense perceciona(va) os dois estabelecimentos de ensino: a participação nas festas nicolinas estava vedada à participação dos estudantes que não frequentassem o liceu; os alunos candidatos ao primeiro ano do ensino secundário, preferindo maioritariamente o liceu, realizavam o exame de admissão aos dois estabelecimentos de ensino (escola e liceu) para o caso de aí não terem vaga.

As dificuldades sentidas, a nível nacional, para fazer do ensino técnico e profissional um nível de formação crucial ao sucesso económico, cultural e social é igualmente sentido pela escola Francisco de Holanda, desde a sua criação. A atração de jovens para o ensino profissional, de forma premente as áreas de

30 A diferenciação estabelecia-se ainda por outros aspetos: 1) a composição curricular do ensino liceal era mais teórica e com predomínio de cadeiras de cariz humanístico-científico, enquanto o currículo do ensino profissional era mais prático e com o qual se pretendia, fundamentalmente, desenvolver o saber fazer prático e o desenvolvimento da destreza manual; 2) o ensino liceal era a via escolhida pelas classes médias altas e altas e o técnico pelas classes médias baixas e populares; 3) quanto aos destinos dos alunos (saídas profissionais) verificavam-se diferenças marcantes, enquanto os alunos que seguiam a via liceal se encaminhavam de forma dominante para a Universidade e depois para exercer funções em lugares profissionais de topo na estrutura de emprego, os alunos do ensino profissional eram preparados para desempenhos bem determinados na estrutura de emprego sendo diminuto o acesso ao ensino superior mesmo que de nível politécnico;

mecanotecnia e têxteis, foi um dos principais objetivos que estiveram na origem da 1ª semana aberta, realizada no ano letivo de 1980-81.

Neste período, a escola Francisco de Holanda é identificada, a nível nacional, como uma escola de referência, correspondendo, a nível local, a uma grande procura, por parte da população escolar, desta prestigiada instituição. A década de oitenta e os primeiros anos da década de noventa foram anos de grande projeção da Escola cujos méritos se deveram à ocorrência cumulativa de vários fatores: a) a forte relação da escola com a comunidade, anualmente concretizada pela realização, ininterrupta, desde 1981, das edições das Semanas Abertas, um evento de projeção e referência nacional das boas práticas educativas e de envolvimento da comunidade, vincadamente sublinhadas na declaração de intenções dos primeiros promotores31; b) o fim do elitismo e subalternidade da escola técnica face ao liceu com a unificação do curso geral (1975) e da implantação de cursos complementares de via única para os dois ramos de ensino (1978), determinante para o aumento significativo da procura do ensino “regular”, permitirá a democratização do acesso à educação e à igualdade de oportunidades de mobilidade e promoção social de todos os estudantes, acabando com as situações discriminatórias de base socioeconómica, consubstanciadas na existência de duas vias perfeitamente díspares na sua dignidade social, cultural e educativa, com reflexos na definição prematura de escolhas e do estaticismo social; c) a condição de escola centenária, com grandes benefícios decorrentes da estabilidade do pessoal docente e discente, refletindo-se, ao nível dos órgãos de gestão e administração, na persistência das mesmas linhas de orientação, inovando.

Contudo, os esforços desenvolvidos pela Escola para tornar o ensino técnico e profissional um ramo de ensino mobilizador das escolhas dos jovens continua a ser difícil de concretizar: a selecção dos alunos continuar a ser feita entre os jovens dos níveis sociais mais baixos e entre os alunos com piores notas, durante o ensino básico, parece persistir; o lugar de referência e prestígio da Escola Francisco de Holanda tarda em fazer-se através do ensino profissional logo se pode concluir que o estigma negativo ainda persiste. Para superar essas dificuldades, é importante destacar as vantagens e oportunidades oferecidas pelo ensino profissional, fornecer informações claras e acessíveis sobre os cursos disponíveis, desafiar estereótipos negativos e oferecer apoio financeiro e orientação adequada aos interessados. Além disso, é fundamental que haja

31 “decidimos que a Semana Aberta deve corresponder a um abrir de portas de par em par no sentido de a região poder avaliar o trabalho que se realiza nesta Escola Centenária e (…) procuramos lançar as bases dum entendimento com o poder autárquico, no sentido de encontrarmos soluções ajustadas e realistas para a ocupação dos tempos livres para a nossa juventude”.

uma colaboração eficaz entre as escolas, as empresas e outros parceiros relevantes para garantir que os cursos profissionais atendam às necessidades do mercado de trabalho e ofereçam perspetivas de carreira promissoras para os estudantes.

Nos 140 anos da Revista de Guimarães

Antero Ferreira32