Título: OsmusikéCadernos4

Diretor: Jorge Nascimento

Equipa redatorial: Jorge Nascimento, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, JoãoS. Pereira, J. Salgado Almeida

Conceção gráfica: João Silva Pereira, J Salgado Almeida, Jorge Nascimento, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes

Capa: J. Salgado Almeida

Revisão: Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge Nascimento, João Silva Pereira

Ilustrações: J Salgado Almeida, Local de edição: Guimarães

Propriedade e edição: Osmusiké, osmusike@gmail.com - www.osmusike.pt Escola Secundária Francisco de Holanda, Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 4814 528 Guimarães

Ano e mês: 2022, dezembro

Páginas: 742

ISSN: 2975-8041

Coprodução: Município de Guimarães

Notas: 1 - Todos os artigos que integram OsmusikéCadernos4 são da responsabilidade dos autores; 2 - Respeitando a opção individual de cada um, apresenta-se a ortografia portuguesa com ou sem o acordo ortográfico;

3 - Quando os textos estão assinados com afiliação profissional, os cargos referem-se à data em que os mesmos textos foram escritos.

Notas para a versão e-book - Por razões técnicas, a revista será dividida em 3 partes.

A 1.ª parte, além dos textos de abertura, aborda as efemérides da CEC 2012, dos 30 anos da Biblioteca Raul Brandão e dos 20 anos da Associação Osmusiké;

A 2.ª parte é integralmente dedicada ao centenário do Vitória Sport Clube;

Na 3.ª parte, com a participação de dezenas de autores e colaboradores, são abordados, de uma forma plural, outras temáticas que têm Guimarães como centro

483

As Muralhas de Guimarães, ‘monumento nacional’ 485 Lino Moreira da Silva

O Teatro Jordão 515 Álvaro Nunes

Coordenação de J. Salgado Almeida

521

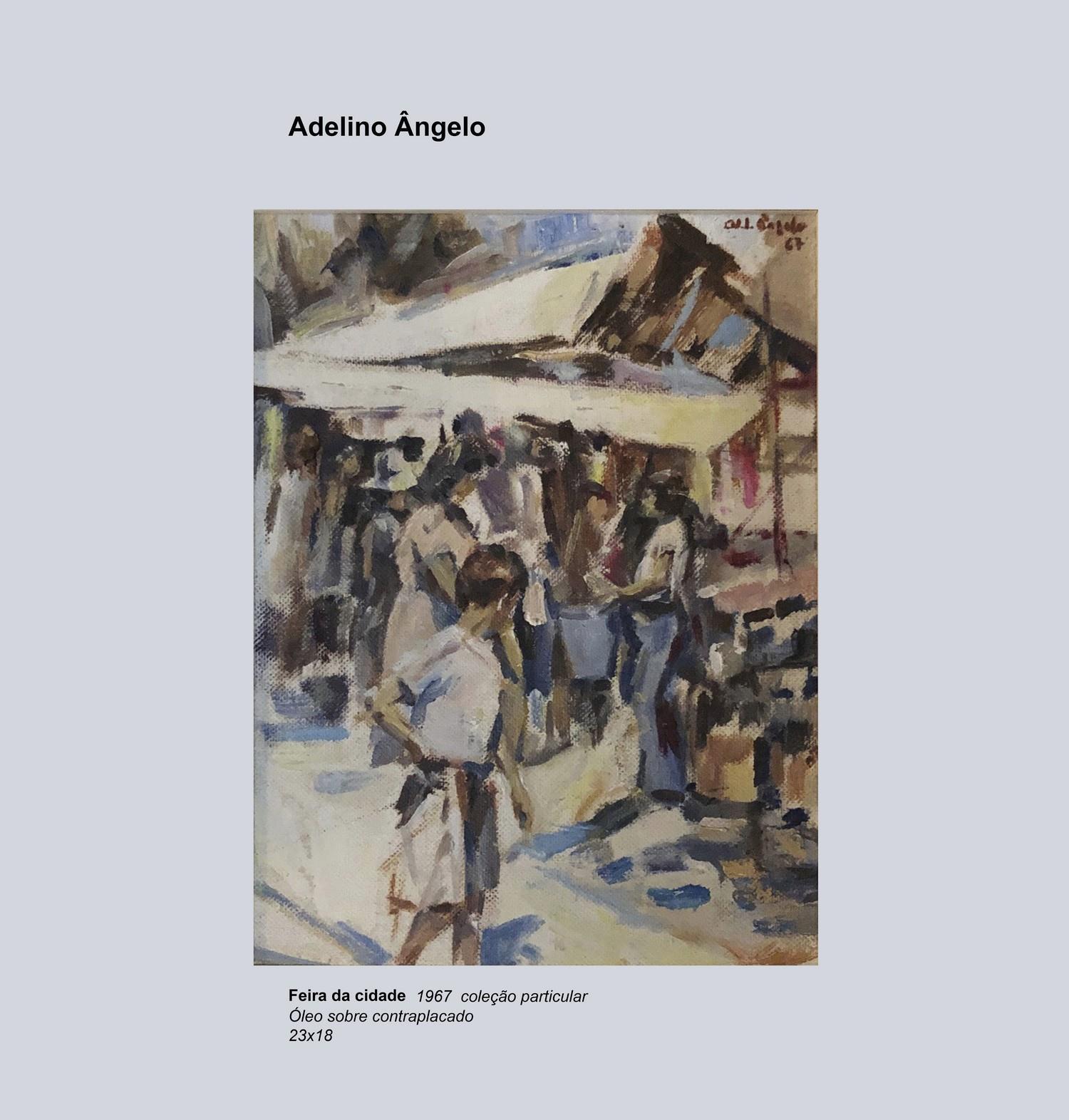

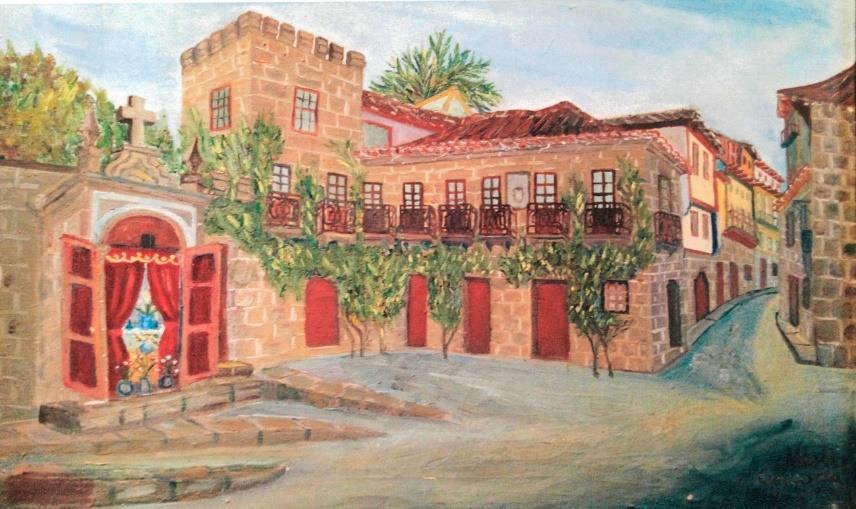

Feira da Cidade – Óleo sobre contraplacado 523 Adelino Ângelo

Vitória de Guimarães – Escultura em resina da polyester 524 Óscar Guimarães

Sem título – Acrílico sobre tela 525 Vítor Costa

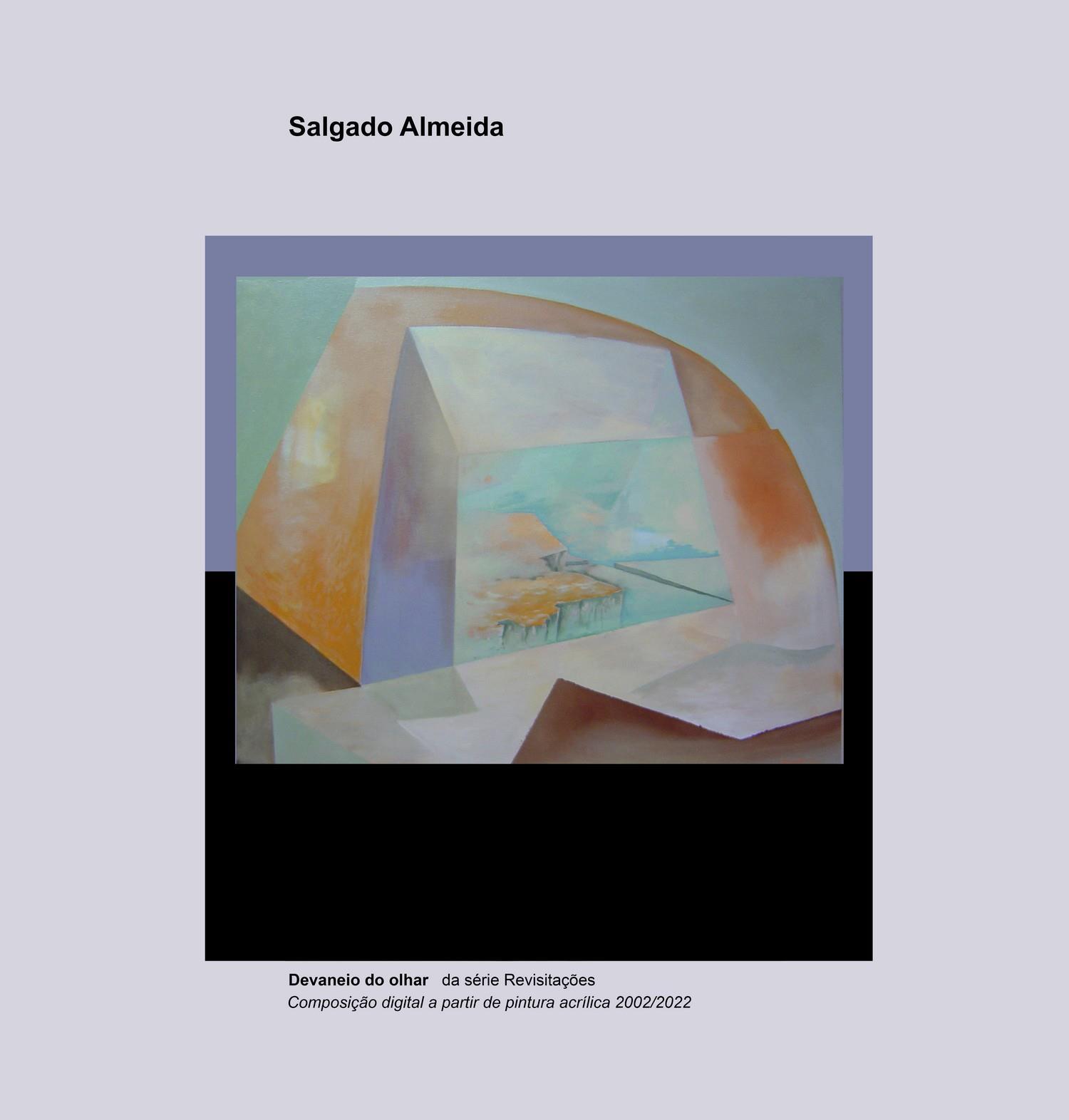

Devaneio do olhar – Composição digital 526 J. Salgado Almeida

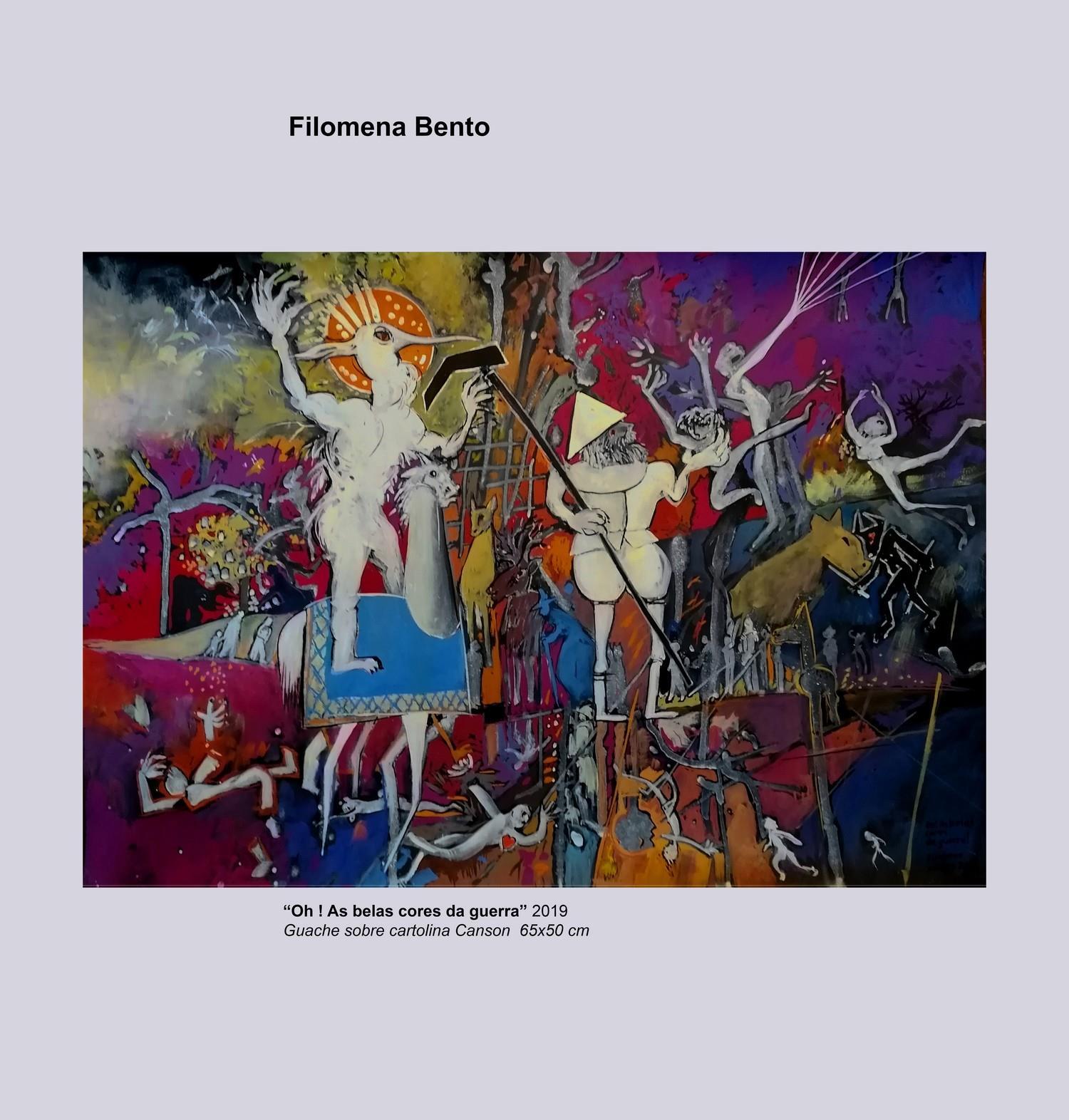

“Oh! As belas cores da guerra” – Guache sobre cartolina 527 Filomena Bento

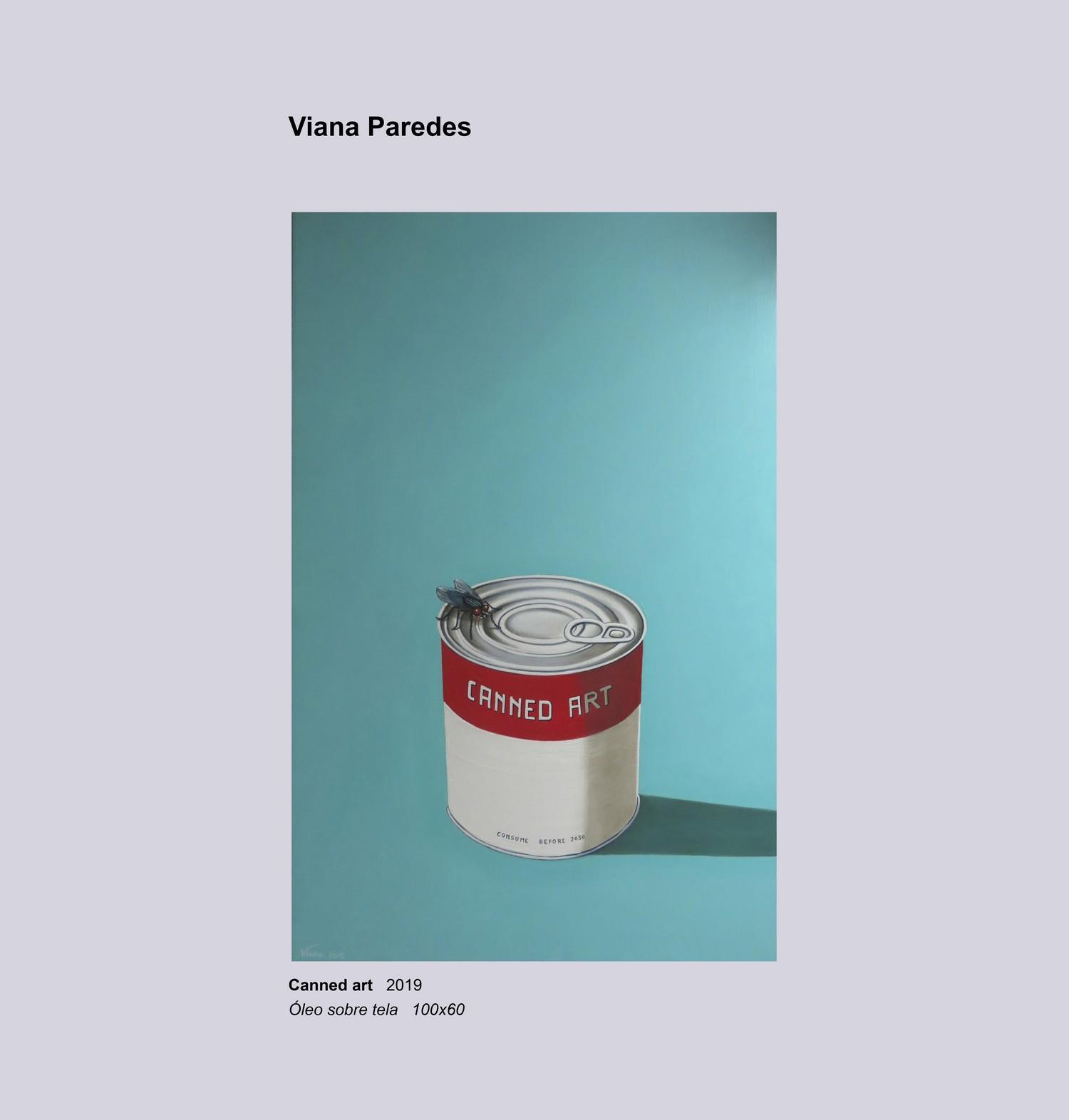

Canned art – Óleo sobre tela 528 Viana Paredes

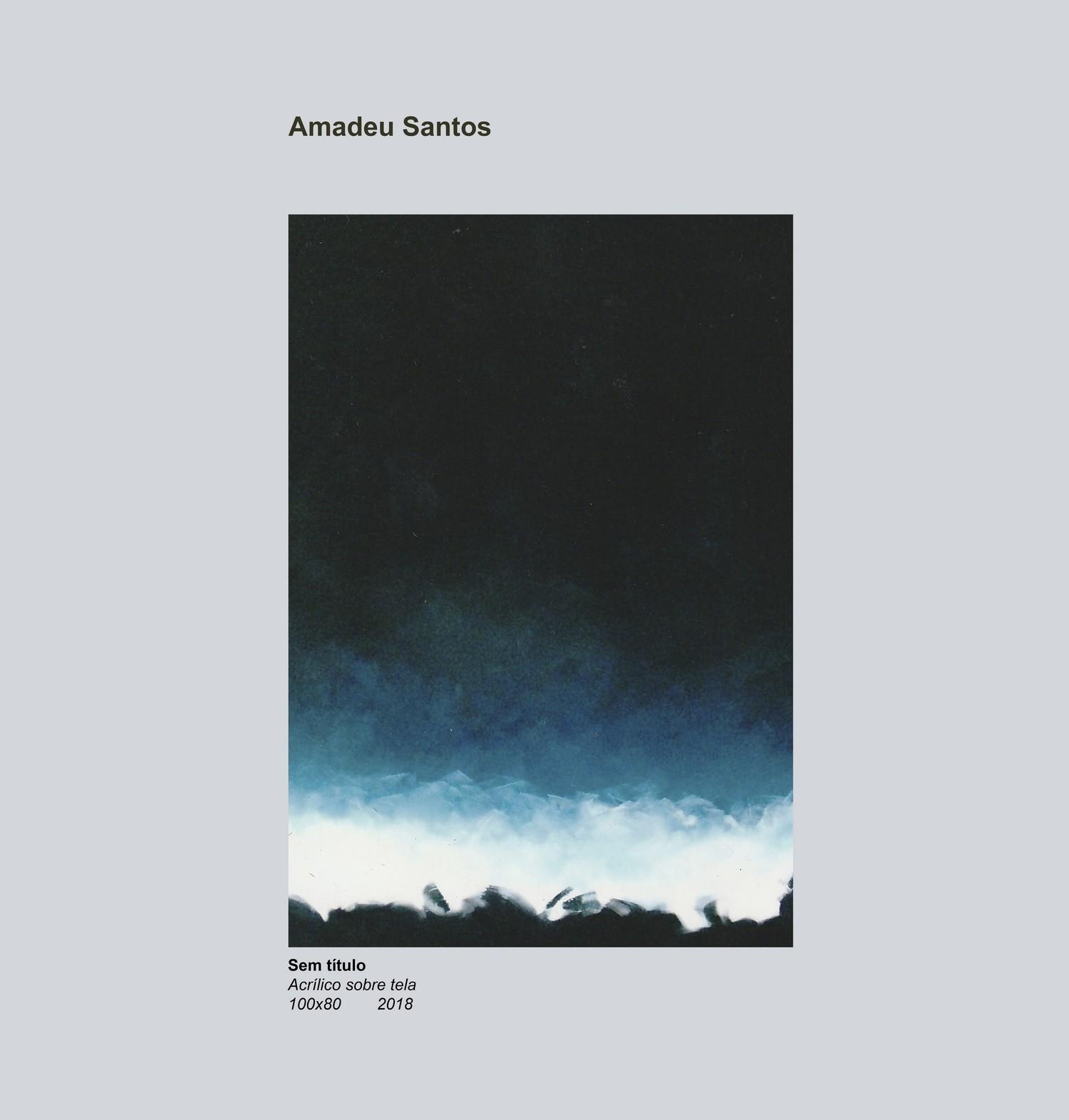

Sem título – Acrílico sobre tela 529 Amadeu Santos

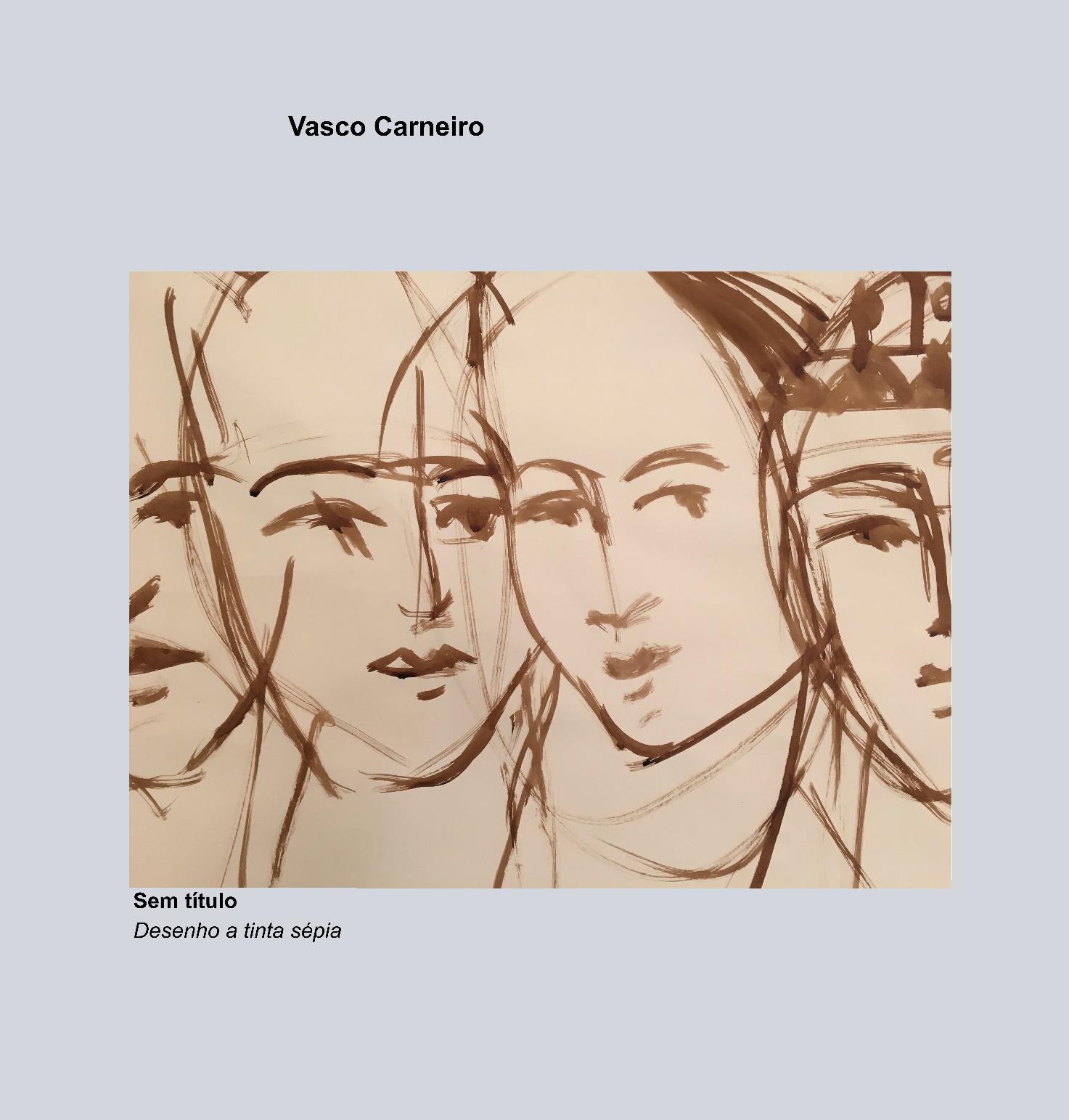

Sem Título - Desenho a tinta sépia 530 Vasco Carneiro

Arte Pública em Guimarães 531 J. Salgado Almeida

O Pedralva 540 Equipa redatorial

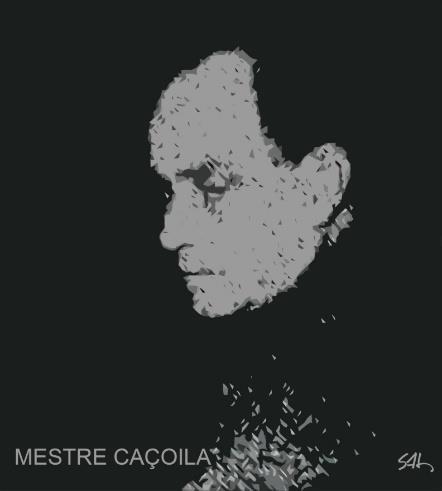

Mestre Caçoila - “pintor aos domingos” 542 J. Salgado Almeida

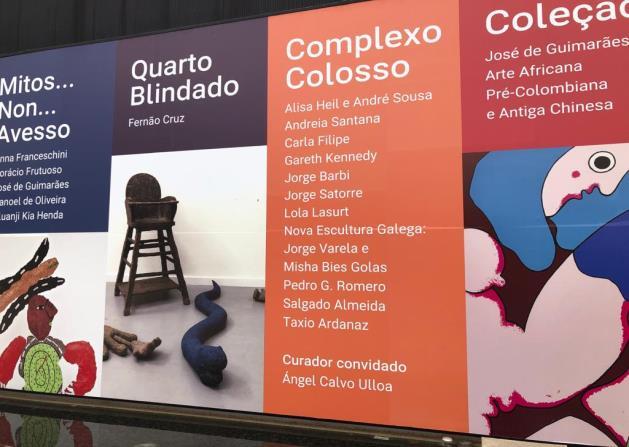

Uma Exposição Diabólica 546 Equipa redatorial

Teresa Almeida no Museu do Vitral do Porto e Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro da Marinha Grande 550 Equipa redatorial

O Elogio da Pintura 552 Amadeu Santos

In memoriam Paula Rego 553 Filomena Bento

Guima, o Beethoven da pintura 556 J. Salgado Almeida

In memoriam Ny Machado: mulher artista; pintora da mulher 558

Coordenação de Álvaro Nunes

Agustina Bessa-Luís - A Criança Centenária 562

José Craveirinha 567

José Saramago - Um Nobel Centenário 573

OS LUSÍADAS, nos 450 anos da primeira edição 584

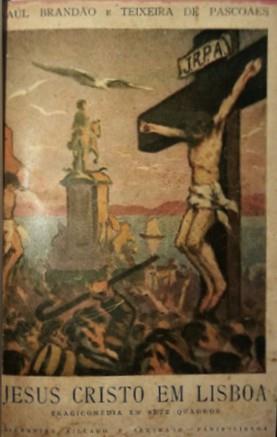

Pascoaes e Raul Brandão 590

Antero de Quental - Um génio que era santo… 592

Alfredo Pimenta 598

Álvaro Magalhães, 40 anos de vida literária 605

In memoriam Ana Luísa Amaral 607

In memoriam Vítor Aguiar e Silva 610

O Clube d’O Rei” – 100 Anos 100 Cartoons 615

Miguel Salazar

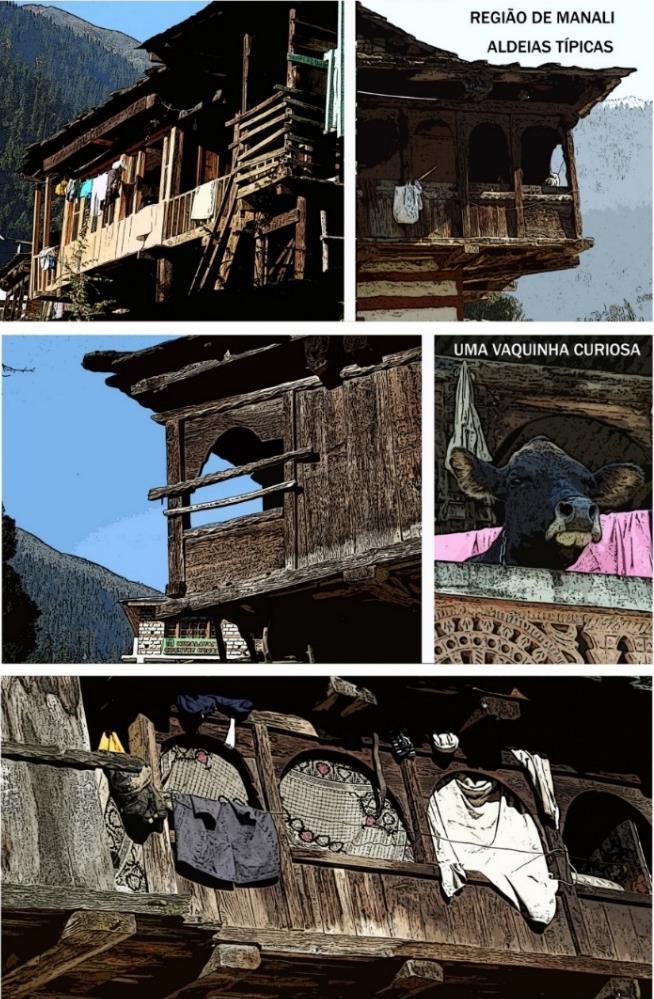

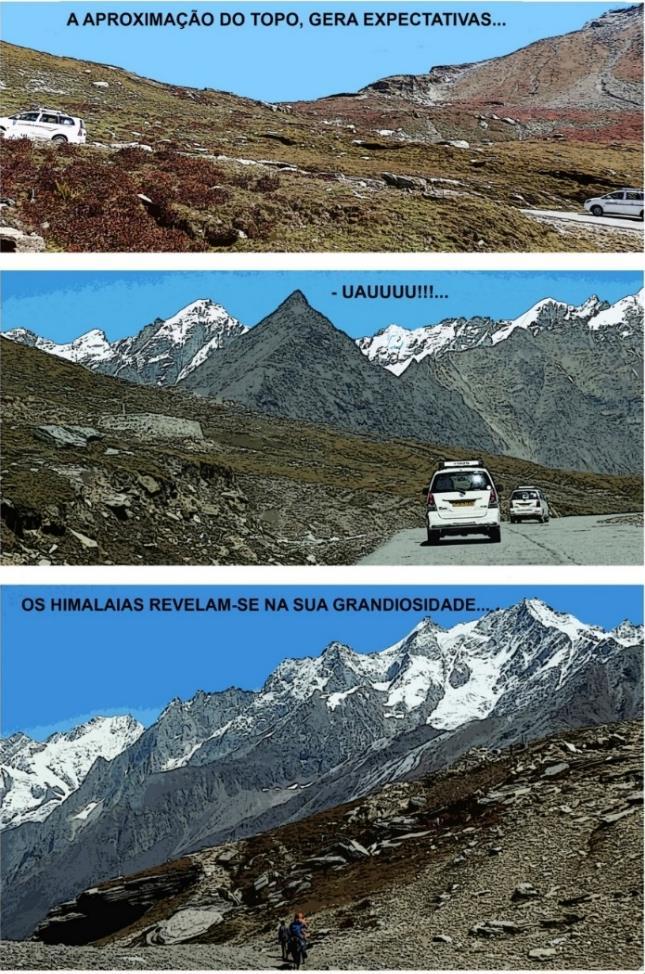

Viagem pelo topo do mundo 616 Equipa redatorial

Aviso ao povo para não morrer de bexigas 618 Manuel José de Passos Lima

Esvoaçam sentimentos dispersos 620 Amélia Fernandes – Poetisa d’Arosa

Viagem de Encantar Para o Planeta Salvar 622 Júlio Borges

A lanterna que aquece o mundo 622 Paulo César Gonçalves

Relatório de uma vida 623 Bernardino Oliveira Pina

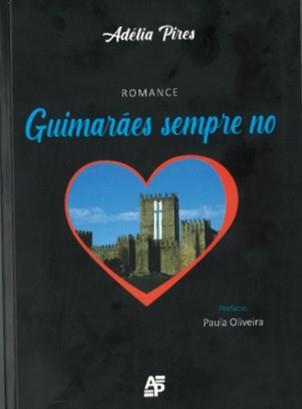

Guimarães sempre no coração 624 Adélia Pires

A vida e a cor das palavras 626 Trabalho coletivo dos alunos do 2ºB e 3ºA da Escola de Santa Luzia – AEFH

A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas: A governação multinível para o êxito da saúde planetária 628 Jorge Cristino

A visão de uma adolescente 629 Andreia Gonçalves

O Sorriso é a morte de todos os medos 631 Carlos Guimarães

Eu era gajo 632 Rui Vítor Costa

Nascimento da Unidade Vimaranense 633

Esser Jorge Silva

ERA UMA VEZ…UMA VIDA, UMA ESPERANÇA -635 Romance autobiográfico de Hermenigildo da Encarnação

Memórias de Creixomil – A Visita Pascal 636 Maria Fátima Carneiro

Padre João Francisco Ribeiro, 50 anos ao serviço de Creixomil 637 Maria de Fátima Carneiro

DEMOCRACIA–CRISTÃ UMA HERMENÊUTICA CONTEMPORÂNEA 637

Orlando Coutinho

Ondeando 638 Tiago Simães

A raridade das coisas banais 639 Pedro Chagas Freitas

Era (e é) uma vez o Vitória 640 Paulo César Gonçalves

643

A conquista da soberania popular 645 Carlos Vasconcelos

Liberdade ainda que tardia 648 Rafael Moura

100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul invocados na Penha 652 Equipa redatorial

II Centenário do Azemel Vimaranense 655 Equipa redatorial

Tratado de Tagilde tem 650 anos 657 Equipa redatorial

O centenário do nascimento do Dr. Augusto Monteiro Dias de Castro (1922-2022) 659 António José de Oliveira

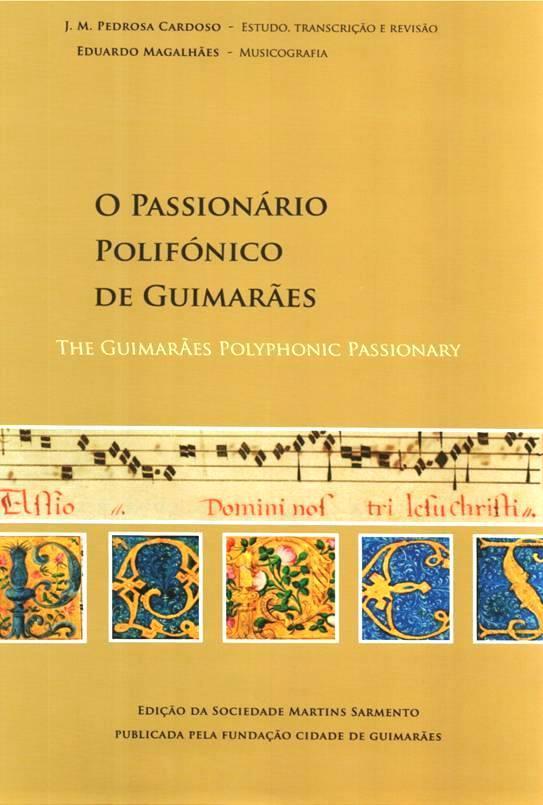

José Maria Pedrosa d’Abreu Cardoso: O seu contributo para Guimarães 663 Daniela Cardoso

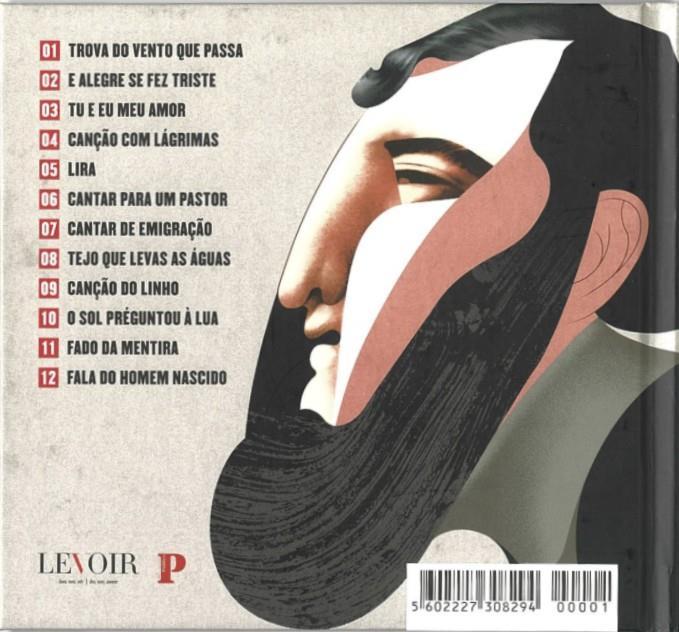

Adriano Correia de Oliveira 666 Equipa redatorial

75 anos do diário de Anne Frank 667 Equipa redatorial

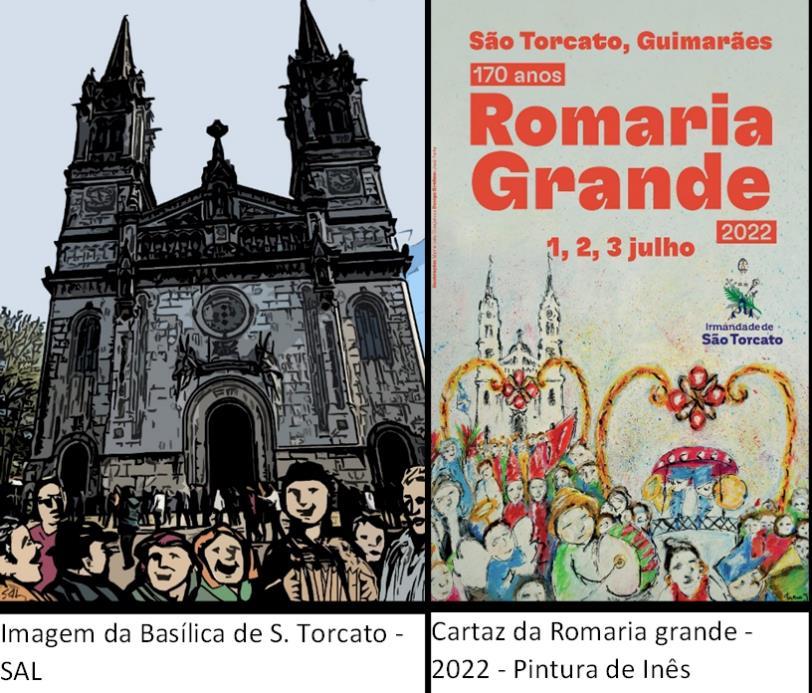

Romaria Grande de S. Torcato festeja 170 anos 668 Equipa redatorial

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães assinalam 145 anos de vida 673

João Pedro Castro

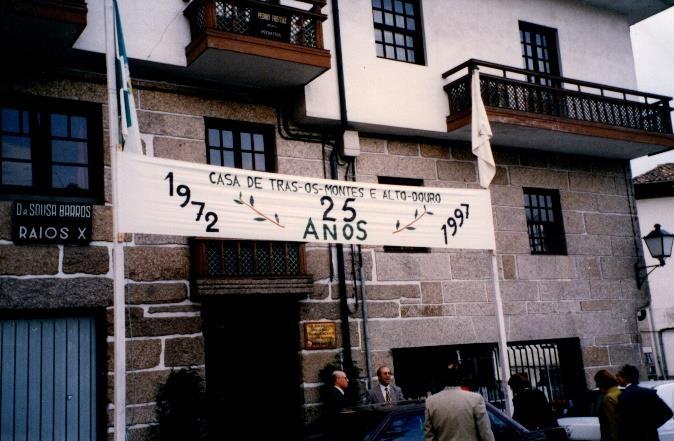

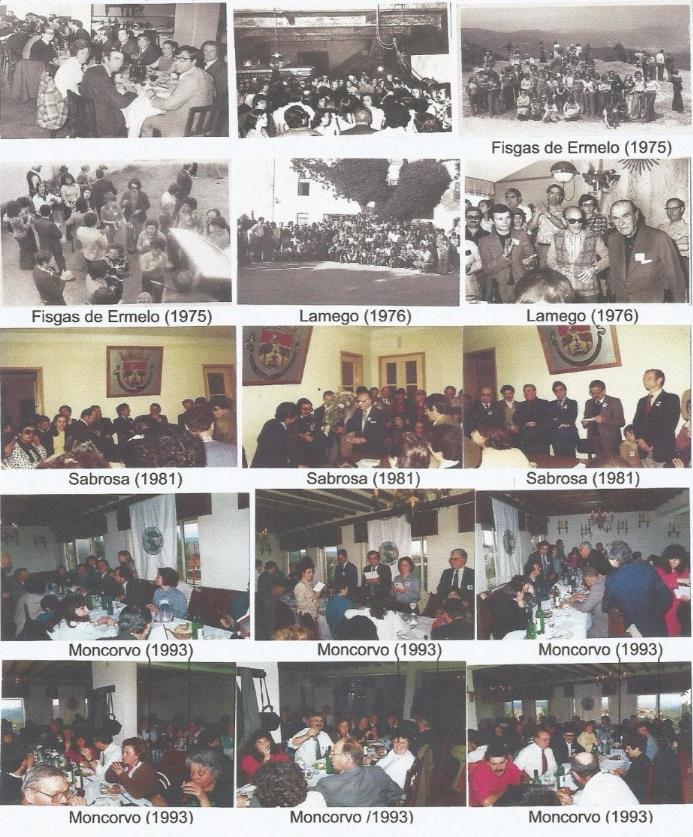

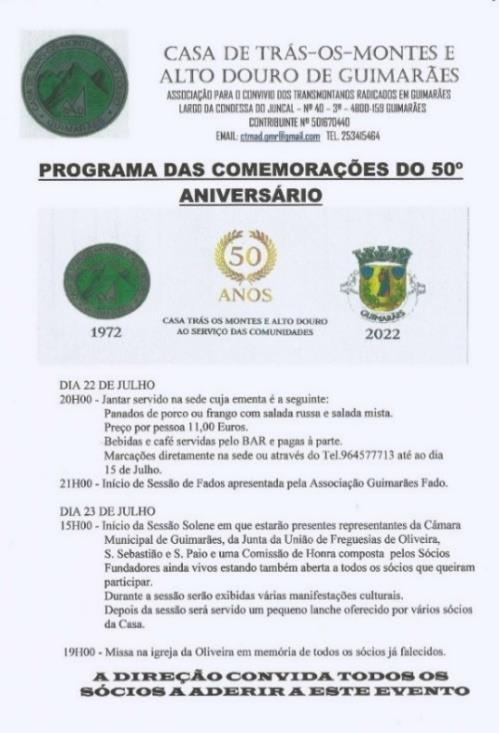

Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Guimarães: 50 anos ao serviço dos Transmontanos radicados em Guimarães 674 Joaquim Coutinho

20 anos de Serviço Público de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais em Guimarães e Vizela 678

Armindo Costa e Silva

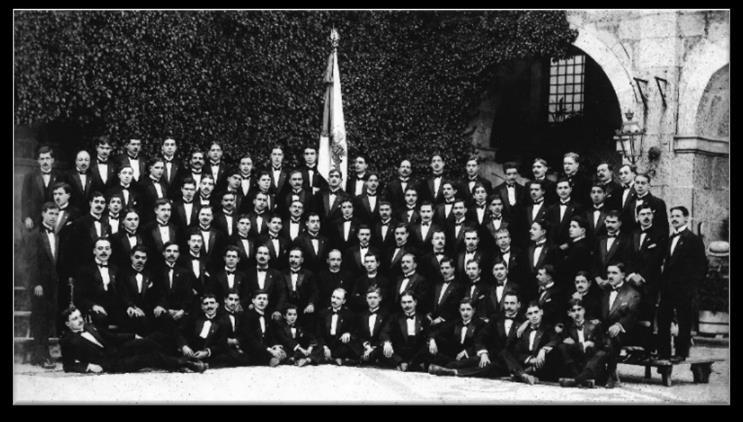

Nos 105 anos do Orfeão de Guimarães 680 António Manuel Gomes

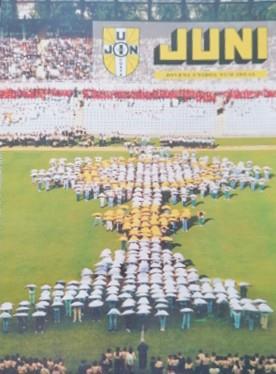

JUNI – uma história com 50 Anos 682 Guilherme Ribeiro

Revista nacional "O CHARADISTA" 688 Equipa redatorial

VI. GENTE DA NOSSA TERRA 691

Equipa redatorial

Abade de Tagilde 693

Alberto Vieira Braga: Nos 130 anos do seu nascimento 696

Delfim de Guimarães -699

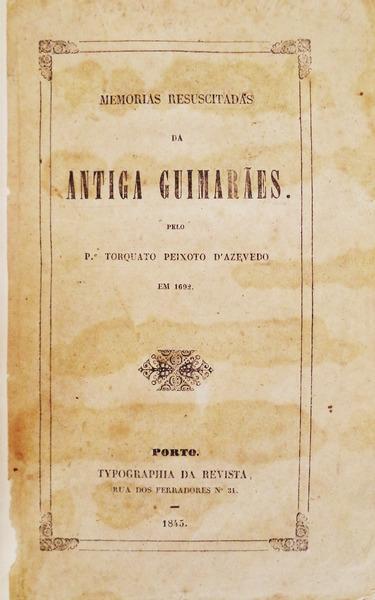

Padre Torcato Peixoto de Azevedo: No 4.º Centenário do seu nascimento 704

Alfredo Guimarães foi um dos intelectuais vimaranenses mais interessantes da sua época 707 Maria José Queirós Meireles

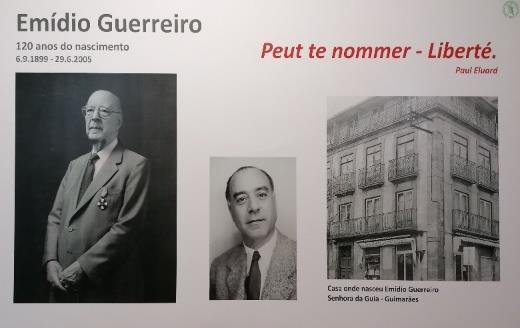

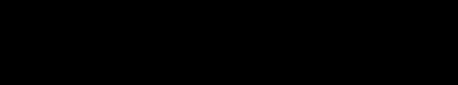

Emídio Guerreiro 710 Maria Eva Machado

Equipa redatorial

-715

Santos de Guimarães -717 Equipa redatorial

Nossas Torres de Babel - A extinta Romaria de São Tiago 722 Silvestre Barreira

A Devoção a S. Nicolau e a sua Capela 724 Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa

Sino mais antigo em uso em Portugal - Poderá ser o da capela de Santa Catarina da Serra - Penha 730 Armindo Cachada

733

Eu (também) sou de Guimarães 735 Nuno Mata

Relatório de uma Vida - Família Vimaranense no “eixo” Guimarães – Lisboa 737 Bernardino Pina

Alguns espaços de memória e monumentais constituem este bloco do passado que marca as nossas raízes, mais remotas e mais recentes, que no presente e no devir merecem a atenção coletiva da comunidade vimaranense. Deste modo, em deambulações diacrónicas sobre as Muralhas de Guimarães, desde as suas origens até ao presente, Lino Moreira da Silva chama a atenção para a necessária celeridade e determinação para o reconhecimento do que resta da Muralhas de Guimarães e a sua classificação como Monumento Nacional.

Paralelamente, divaga-se sobre o Teatro Jordão de outrora e de hoje, desde a sua abertura em 1938, sob a égide empreendedora de Bernardino Jordão, até à sua refuncionalização recente.

As Muralhas de Guimarães, ‘monumento nacional’

Lino Moreira da Silva

Dando resposta ao convite que me é feito, para colaborar na presente publicação, vou referir-me às antigas ‘Muralhas de Guimarães’1, tema que, sendo relevante, merece que se volte a ele, sempre que oportuno.

Assim o considerando, proponho-me apresentar um modesto contributo, no sentido do reconhecimento, cujo processo julgo estar em curso, do que resta dessas venerandas Muralhas, como ‘Monumento Nacional’.

As informações históricas chegadas até nós permitem-nos estabelecer que as Muralhas de Guimarães terão tido origem na Torre2 (possivelmente assente nas ruínas de outra torre...) mandada edificar pela Condessa Mumadona (900-968), para defesa do Mosteiro que instituiu e do povoado3 que foi crescendo à sua volta.

Depois de Mumadona, intervieram, nessa estrutura de defesa, D. Henrique (1066-1112), que se instalou no local, e seu filho, D. Afonso Henriques (1111-1185). A ordens de D. Afonso III (1210-1279), D. Dinis (12611325), D. Afonso IV (1291-1357) e D. Fernando (1345-1383), a Vila foi dotada de novos Muros (a ‘Cerca

1 ‘Muralhas’ ou ‘Muralha’? A pergunta é pertinente, como em ‘Paços dos Duques’ ou ‘Paço dos Duques’, ‘Paços Municipais’ ou ‘Paço Municipal’, ‘Casas do Arcebispo D. José de Bragança’, ou ‘Casa do Arcebispo D. José de Bragança’ – ‘plural de quantidade’ e ‘plural de qualidade’. Assim, é correto designar a antiga Cerca de Guimarães, tanto pelo singular, como pelo plural – Muralhas ou Muralha (L. M. Silva, 2015, p.72) Adoto o plural ‘Muralhas’, por me parecer mais expressivo e adequado, e até de uso mais comum.

2 T. P. Azevedo, 1845, p.186, p.158-161. A. J. F. Caldas, 1996, pp.404-406. F. X. S. Crasbeeck, 1992, p.74. J. Meira, 1921, pp.198-200. DGEMN, 1937, p.7. A. Guimarães, 1940, pp.6-7. J. M. Machado, 1985, p.42. M. C. F. Ferreira, 1986, pp.85-87. As obras de Mumadona foram rápidas, o que leva a supor terem sido uma reconstrução. Assim escreve Estaço (G. Estaço, 1625, p.8): “quero suspeitar que [Mumadona] converteu em Mosteiro algumas casas nobres que tinha naquela sua Quinta de Vimaranes, pois tão brevemente o fez”. O mesmo poderá ter acontecido, com a Torre do Castelo, ter começado por ser uma transformação de restos antigos.

3 Desenvolveram-se (certamente, já existiriam raízes populacionais...) dois povoados, a ‘Vila Alta’, ‘Vila do Castelo’ (em redor do Castelo) e a ‘Vila Baixa’, ‘Vila do Mosteiro’ (em redor de Santa Maria, da Colegiada da Senhora da Oliveira), que, embora ligados por uma rua essencial, a Rua de Santa Maria, até rivalizaram entre si (M. C. F. Ferreira, 1986, p.85, p.100), e só foram unificados no Reinado de D. João I.

Nova’)4, mais extensos e pesados.

D. João I (1357-1433) mandou elevar esses Muros e intercalou, neles, Torres ameadas5 .

–

Durante séculos, as Muralhas de Guimarães, com as suas Torres, e as suas Portas6, foram

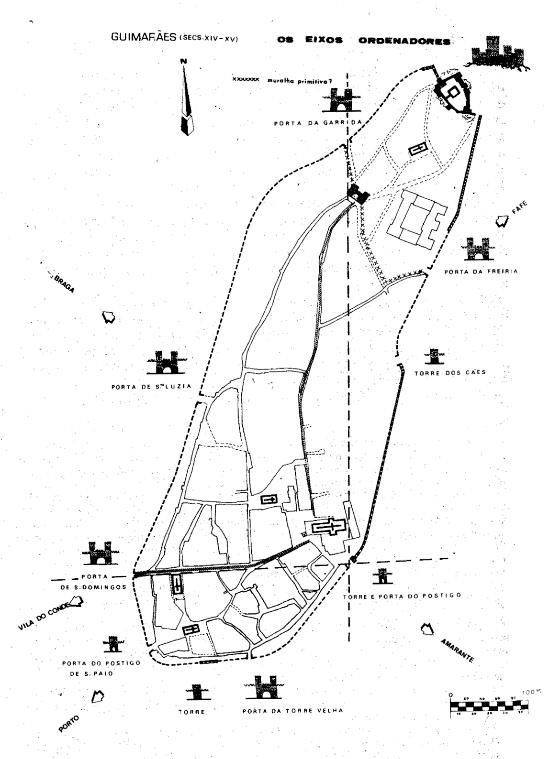

4 G. Estaço, 1625, p.152. A. J. F. Caldas, 1996, p.32, p.428. J. G. O. Guimarães, 1898, pp.5-6. L. Pina, 1933, p.14, p.24. M. A. Oliveira, 1986, pp.7-8. A Cerca Velha (as primeiras Muralhas de Guimarães) rodeava “o cume da Colina do Castelo”, a Vila Alta, e, volteando a sul, “contornaria o talude que borda a colina, passaria pelo local onde depois se abriu a Porta Garrida, desceria a Rua de Infesta, até ao cruzamento com o Sabugal, para subir, depois, para... a Torre da Freiria, encerrando o circuito, algures, na Muralha meridional do Castelo.”. F. J. Teixeira, 2001, p.35. A Cerca Nova (F. J. Teixeira, 2001, p.42), “saindo do lado-sul do Castelo... descia até à Torre da Freiria”, num “lanço de Muralhas ameadas, de robusta construção, em linha reta, em direção a sul, até ao Postigo do Senhora do Guia”. Daqui, “partia um novo troço de Muralhas... até à Porta da Torre Velha”, e “continuava... até à Porta de São Domingos, formando o lado oriental do Toural”, onde foi aberta a Porta Nova (Postigo de São Paio). Depois da Porta de São Domingos, “a Muralha contornava a atual Rua de Santo António, subindo até à Porta de Santa Luzia, para continuar até à Porta da Garrida, onde a Cerca Velha encontrava a Cerca Nova”. O circuito fechava “com um troço, até à Porta de Santa Bárbara, quase encostada à Torre Norte do Castelo”. Cerca Velha, com perímetro de cerca de 500 m, e Cerca Nova, com perímetro de cerca de 1.400 metros. M. Bastos, 2013b, p.9. A. A. Neves, Blogue.

5 T. P. Azevedo, 1845, p.186, p.316. J. G. O. Guimarães, 1898, p.12. A. Sampaio, 1911, p.1. J. M. Machado, 1985, p.43. M. C. F. Ferreira, 1986, p.101.

6 O acesso à Vila (de forma oval) era feito por 8 Portas (F. X. S. Crasbeeck, 1992, p.83): Porta de Santa Bárbara (“a mais vizinha do Castelo”). Porta de Santo António (Porta da Guarrida, a primeira Porta “na situação da Nova Muralha, começada pelo Senhor Rei D. Afonso III”). Porta de Santa Luzia, ou Porta da Senhora da Graça (a “estrada pública para a cidade de Braga”. Porta de São Domingos (Porta da Vila). Postigo de São Paio (ou Porta Nova, alargada em 1725). Porta da Torre Velha (nas ‘Escadinhas’, diante da antiga Rua de Alcobaça; J. M. Machado, 1985, p.45). Porta do Campo da Feira (ou Porta do Postigo, ou Postigo da Senhora da Guia). Porta de Santa Cruz (ou Porta da Freiria). Estas Portas eram vigiadas e defendidas por 8 Torres (6 Torres e 2 Torrilhões): Torre da Garrida (em frente do antigo Convento dos Capuchos, depois Hospital da Misericórdia, hoje prestação de serviços auxiliares de saúde). Torrilhão da Freiria, depois Santa Cruz (defendia a Porta da Freiria, ou de Santa Cruz, diante da Igreja de Santa Cruz; M. Cardoso, 1957, p.208). Torre dos Cães (a norte da Capela da Senhora da Guia, onde se encontra a “porta falsa”, hoje acesso ao Adarve das Muralhas; a porta falsa foi “obra levada a efeito, nos anos vinte... [do séc. XX], por uns pseudo-arqueólogos”; J. M. Machado, 1985, p.44). Torre da Senhora da Guia (J. L. Faria, 1778, l790; M. Cardoso, 1957, p.209; foi das primeiras a começarem a ser demolidas, por 1790; por Provisão Régia, o Cabido da Colegiada pôde servir-se da pedra, para as suas obras, “fazendo na Muralha uma Porta, por onde passem carros”). Torre Velha (era fechada, sem Porta; tinha, junto às ameias, um nicho com a imagem de São Francisco; em 1608, albergava palheiros; começou a ser desfeita, “uns metros”, em 1897; J. L. Faria, 1897). Torre da Alfândega (conhecida por Torre das Biscaias, junto ao Toural; “Torre fechada que, como a Torre dos Cães, não servia de proteção a qualquer Porta aberta na Muralha”; F. J. Teixeira, 2001, pp.173-174). Torre da Senhora da Piedade (de São Domingos, Porta da Vila; foi demolida antes da Torre de São Bento; J. L. Faria, 1795; M. Cardoso, 1957, p.209; por Aviso Régio, a sua pedra foi concedida ao Dom Prior da Colegiada; é tratada a sua demolição, em 1793, por “já estar fendida, numa esquina... pelo terramoto”; J. L. Faria, 1793; E. Almeida, 1957, pp.73-74). Torre de São Bento (ou Torre da Senhora da Graça, diante do acesso à Rua de Santa Luzia, Francisco Agra; J. L. Faria, 1795; M. Cardoso, 1957, p.209; por Aviso Régio, a sua pedra foi concedida ao Dom Prior da Colegiada, para as obras de reedificação da sua Igreja; foi a última Torre a ser demolida, por ordem da Câmara, “não só por estorvar o trânsito público, como também por servir de lugar que ocasionava roubos e espancamentos, e torpezas contra a moral”; M. Cardoso, 1957, p.210; J. M. Machado, 1985, p.46; ao mesmo tempo que com a Torre de São Bento e a Porta de Santa Luzia, ou Senhora da Graça, desfez-se, em 1943, “um pano de Muralha com mais de sessenta metros, e outros”, numa “extensão total de mais de 150 metros, ao longo da atual Avenida General Humberto Delgado”; J. M. Machado, 1985, p.46). Estas Torres aparecem representadas na Planta de Guimarães, de autor desconhecido, de c. 1569 (B. Machado, 2009), integrada no ‘atlas factício’, designado Mappas do Reino de Portugal e suas conquistas, collegidos por Diogo Barbosa Machado, compilado pelo mesmo Diogo Barbosa Machado (1682-1772). M. Cardoso, 1957, pp.209-210. M. Bastos, 2013b, pp.3-4). A. A. Neves, Blogue. Quando às distâncias entre as Torres, não é possível

imprescindíveis para a defesa da Vila. Mas com o andar dos tempos e o refinar das famigeradas ‘artes da guerra’, deixaram de o ser, com fortes repercussões no modo como foram consideradas.

Em 1531, por deliberação camarária, as Portas da Vila passaram a ficar abertas e sem guarda7, o que teve como consequência um desinteresse, gradual e generalizado, pelas Muralhas.

Em 1640, com o Movimento da Restauração, as Muralhas voltaram a ser valorizadas8, tendo sido feitas, nelas, intervenções e melhorias. Mas passado esse período de aperto, foram deitadas, novamente, ao abandono.

Em 1667, já se “roubavam” pedras das Muralhas, levando a que (30 de julho) o Juiz de Fora mandasse “abrir devassa para averiguar quem furtava pedra dos Muros, junto à Porta de Santa Cruz [Torre da Freiria], que se ia arruinando, e dos Paços, pelo prejuízo à fortificação dos Muros e à obra real dos mesmos Paços”.

Tudo o que era ‘antigo’, na velha Vila, passou a ser desprezado, e no último quartel do século XVII, “todas as ruas da antiquíssima Vila estavam desfeitas e arruinadas”, acabando quase tudo “repartido em quintais particulares”, que guardavam “vestígios seguros das primitivas edificações.”9 .

O processo continuou, pelo século seguinte, com a cedência descontrolada de pedras das Muralhas e a constituição de aforamentos.

M. C. F. Ferreira, 1986, p.124.

estabelecê-las, hoje, exatamente. O edificado antigo já não existe, o que resta dele foi muito alterado, e a equivalência da unidade de medida, ‘passo’, de então, para ‘metro’, de hoje, não aparece linear, nem consensual. O estabelecimento de alguma proporção entre os dados disponíveis e a realidade presumida, leva a duvidar da exatidão dos dados fornecidos pelo Padre Torcato. Nem a soma total das partes bate certo. Diz o cronista (T. P. Azevedo, 1845, pp.316-318), e o Padre Caldas replica-o, embora sem citar (A. J. F. Caldas, 1996, pp.427-430): Do Torreão da Freiria à Torre dos Cães, 490 passos. Da Torre dos Cães à Torre da Senhora da Guia, 262 passos. Da Torre da Senhora da Guia à Torre Velha, 360 passos. Da Torre Velha à Torre da Alfândega, 340 passos. Da Torre da Alfandega à Torre de São Domingos, 200 passos. Da Torre de São Domingos à Torre da Senhora da Graça, 345 passos. Da Torre da Senhora da Graça ao Torreão da Garrida, 612 passos. Pode ser, enfim, que os estudiosos preferenciais desta matéria se disponham a cotejar a informação que existe, e a estabelecer essas distâncias, com mais rigor.

7 Para esta série de eventos, relacionados com a história das Muralhas de Guimarães, fundamento-me, especialmente, passim, em: T. P. Azevedo, 1845; A. J. F. Caldas, 1996; J. L. Faria, Efemérides, Manuscrito da SMS. A. V. Braga, 1959; A. V. Braga, 1992; M. J. Meireles, 2000; B. Ferrão & J. F. Afonso, 2002; jornais da época.

8 J. L. Faria, 1640. F. J. Teixeira, 2001, p.147.

9 A. J. F. Caldas, 1996, p.28.

Em 31 de outubro de 1788, foi consentido que a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos se apropriasse de pedra das Muralhas, no sítio dos Palheiros e na Torre da Freiria10 .

Em 1 de agosto do ano seguinte, um munícipe obteve autorização para recolher pedra ‘caída’ do Muro, nos Palheiros, que “se encontrava a embaraçar a passagem”.

Em 1793, a Rainha D. Maria I (1734-1816) reconheceu a “inutilidade das Muralhas de Guimarães”, face “ao estorvo que as mesmas constituíam, para o aumento da povoação”, intensificando-se a sua demolição e proporcionando-se mais aforamentos.

Em 1800, o Juiz de Fora, Manuel Marinho Falcão de Castro, fez pedido, ao Rei, para que, com “o produto da venda da pedra dos Muros da Vila”, se procedesse às “necessárias obras de madeiramento e telhado do Paço dos Duques de Bragança”. O Monarca, por Aviso de 06.12.1800, “conjuntamente com a Câmara”, autorizou que assim fosse, e que se demolissem os Muros e as Torres da Vila, “para os consertos das estradas e dos aquedutos”11 .

A partir de 1801, verificou-se um “descontrolo geral”, nas demolições dos Muros e das Torres da Vila”12 . Começou um “ataque cerrado às Muralhas”13, em que cada vez mais particulares faziam ‘súplicas’, à Câmara e ao Paço, para obterem pedra das Muralhas e conseguirem aforamentos.

Em 1803, continuava a ser desfeita a Torre da Freiria14, sendo grande parte da sua pedra vendida, em 1805, e decidido o aforamento do seu espaço15, nesse mesmo ano.

Em 1831, foram suspensas as arrematações da pedra das Muralhas, “tal a sofreguidão da Câmara, neste negócio”16 .

Em 1840 (6 de fevereiro), procurando pôr alguma ordem no caos, a Câmara intimou “os que estavam de posse de parte dos Muros, a fim de lhe apresentarem os seus títulos de posse, resolvendo… aforar ou demolir o resto, pondo a pedra em arrematação.”17 .

Por essa altura, e com a mesma intenção, a Câmara exigiu ao Cabido da Colegiada justificação de que

10

11

12

J. L. Faria, 1788. E. Almeida, 1957, p.75.

A. V. Braga, 1959, p.221.

J. L. Faria, 1800. M. J. Meireles, 2000, p.33, p.77.

13 M. J. Meireles, 2000, p.77.

14

15

16

F. J. Teixeira, 2001, p.216.

A. J. F. Caldas, 1996, p.429. J. L. Faria, 1803. A. J. F. Caldas, 1996, p.429. F. J. Teixeira, 2001, pp.164-165.

F. J. Teixeira, 2001, p.185-186.

17 A. J. F. Caldas, 1996, p.430.

era, como ele se dizia, “senhor das Torres da Vila”, podendo desfazê-las, como lhe aprouvesse.

Ainda nesse ano, a propriedade e a posse das Muralhas era posta em causa, quando, em 5 de setembro, a Câmara quis saber, junto do Paço, se o que existia, dos Muros da Vila, devia ser conservado “unicamente para encosto dos moradores”, ou “se a municipalidade podia deles dispor, em benefício público”.

As respostas que se conhecem são, quase sempre, evasivas, mostrando-se, por vezes, interesse na “herança do passado”, mas, depois, tudo se fazendo para que essa herança se desfizesse, pelos estorvos que causava e os rendimentos que o seu desbaratamento produzia.

Mesmo assim, a nível legislativo e da governação, as preocupações com o “antigo com significado para a Vila”, isto é, com o Património Material tornado “significativo” pelo Imaterial com que tinha correspondência, sobretudo por força da ideologia, foram, muitas vezes, sinceras.

Foi nesse contexto que, em 1858, o Arquiteto Joaquim Possidónio Narciso da Silva (1806-1896) procedeu à “representação e cadastro” dos edifícios que “poderiam ser classificados como Monumentos Nacionais”, organizando uma lista que se disse ter ficado “em paradeiro desconhecido”18 .

Em 1880, tendo sido pedida à Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses a indicação de “edifícios que pudessem ser classificados, pelo Governo, como Monumentos Nacionais”, a Associação19 respondeu (30.12.1880) com uma lista20 que, embora nunca tenha sido “aprovada oficialmente”, serviu de base “para as primeiras classificações do Património Imóvel, em Portugal”21, mantendo-se como elemento de consulta22, até aos princípios do século XX.

Dessa lista, e integrando a primeira classe, fazia parte o Castelo de Guimarães, considerado, “de entre todos, o mais apreciável”: pela sua antiguidade (anterior à Monarquia), por ter “servido de berço e de corte ao nosso Primeiro Rei, mostrando os restos dos seus Paços”, pelo seu “excelente estado de conservação”, por precisar de ser “protegido contra a barbaridade dos homens” e de ser ajudado a resistir à “ação assoladora do tempo, quando esta o ameaçar de ruiía”23 .

18

19

20

21

22

23

J. Custódio 1993, p.48.

J. Custódio 1993, p.49.

Lista publicada no Boletim da Associação (RAACAP, 1881).

L. M. M. V. Correia, 2011, p.212, p.222.

J. Custódio 1993, p.50.

RAACAP, 1881, p.84, p.101. RAACAP – Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes (1881). Relatório e mapas acerca dos edifícios que devem ser classificados Monumentos Nacionais, apresentados ao Governo pela Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, em conformidade da Portaria do Ministério das Obras públicas de 24 de outubro de 1880. DG, n.º 62, de 19.03.1881, Ministério das Obras Públicas Comercio e Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, que transcreve o “extrato da ata” da sessão da Assembleia Geral da RAACAP, de 30.12. 1880.

Aparecem, ainda, integradas, nessa lista24, a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, a Igreja de São Miguel do Castelo, o Padrão ‘em frente da Igreja’25, os restos dos Paços dos Duques.

Em 29.12.1881, Joaquim Possidónio foi incumbido, uma vez mais, de “percorrer o país, a fim de proceder a um reconhecimento oficial e realizar o levantamento dos principais edifícios públicos e Monumentos do Reino”, tendo elaborado um relatório, sobre isso (1884)26 .

Em 1890, foi nomeada uma Comissão para “a estruturação do arrolamento de riquezas e o estabelecimento de um sistema pragmático de classificação dos Monumentos Nacionais”27, presidida pelo 1º Conde de Almedina, Delfim Deodato Guedes (1842-1895), e, mais tarde (1893), por Luciano Cordeiro (1844-1900).

Em 1894, foi publicada a Portaria de 27 de fevereiro, do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria28 , aprovando um “Regulamento para a Comissão dos Monumentos Nacionais”.

A essa Comissão incumbia, entre outros aspetos, “estudar, classificar e inventariar os Monumentos Nacionais” e “promover a propaganda e o culto público pela conservação e pelo estudo desses Monumentos”, e “velar por eles” (art.º 2. °), publicando uns “Anais da Comissão” reunindo todos os documentos produzidos (art.º 6. °).

Em 1904, foi apresentado, por Augusto Maria Fuschini (1843-1911), da Comissão dos Melhoramentos Públicos (20.01.1904), um Plano Geral de Classificação dos Monumentos, que serviu de referência29, na composição do relevante e significativo Decreto de 16.06.1910.

24

25

RAACAP, 1881, p.102.

O “Padrão em frente da Igreja”, designado por “Padrão do Salado”, é o “Padrão da Vitória” (T. P. Azevedo, 1845, p.301, p.311. A. J. F. Caldas, 1881, p.64): “uma Cruz de pedra, com a Imagem de Cristo Crucificado, assentada sobre uma coluna, e coberta de abóbada, que estriba em quatro esteios” (G. Estaço, 1625, p.156). Num deles, houve um altar que celebrava D. João I e a Vitória de Aljubarrota. A Cruz é peça filigranada, sensível, vinda da Normandia, há cerca de 7 séculos. Esse Padrão é Monumento Nacional, classificado por Decreto n.º 37:366, de 05.04.1949, do Ministério da Educação Nacional, Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, DG n.º 70, de 05.04.1949, p.224. É urgente ‘repor’ um elemento físico de proteção, nesse Monumento. Em 2003 (JN, 12.07.2003), o então Presidente da Câmara, António Magalhães da Silva, por ocasião de uma festa, realizada na Praça da Oliveira, confessou “ter ficado algo atónito ao ver alguns dos presentes dependurados no Padrão do Salado, que se ergue em frente à Igreja da Oliveira”. Apesar do alerta, nada se alterou. Temos de ir preparando os olhos, para as lágrimas, e os teclados, para os comentários, para quando, qualquer dia, algo que nos é querido, dali, for vandalizado, ou desaparecer mesmo. É preciso acabar com o camartelo turístico silencioso com que, hoje, aquele Monumento solene, com a sua emblemática Cruz trecentista, é agredido, na sua integridade e dignidade (Recomendações da Unesco, Unesco, 2003, e outros, e Leis do Património, Guimarães Património da Humanidade).

26

L. M. M. V. Correia, 2011, pp.213-214. 27

J. Custódio 1993, p.50. 28 DG, n.º 46, de 28.02.1894. 29

J. Custódio 1993, p.53.

Antes de 1910, procedeu-se à classificação de alguns Monumentos Nacionais – em 1906, 190730 e 1908. Neste último ano, foi aprovada a classificação do Castelo de Guimarães, que foi incluído na “Lista de Monumentos Nacionais e Padrões Históricos e Comemorativos de Varões Ilustres e que são elementos apreciáveis para o Estudo da História das Artes em Portugal”31 .

Não obstante estas preocupações do poder, com o Património, as Muralhas de Guimarães continuavam a ser mutiladas e alienadas, de forma crescente, correspondendo a interesses, alguns ditos públicos, e outros, seguramente privados.

Ou seja, desligadas da sua principal finalidade, a defesa, elas tornaram-se desprezadas, usurpadas, disputadas, doadas, vendidas, requisitadas, leiloadas, permutadas… absolutamente esvaziadas de valor e de sentido, no todo que tinham sido, carregado de beleza e de memórias, deixando, enquanto ‘Muralhas’... de existir.

Assim desvalorizadas, as Muralhas, com as suas Portas e Torres, passaram a ser entendidas32como um “estorvo ao desenvolvimento”, e como “reserva de matérias primas”, aplicando-se a sua pedra (talhada, segura, disponível, prontinha a usar!), por processos quase nunca claros, de interesse (presumivelmente) público e (garantidamente) privado, em edifícios, proteções, muros, arruamentos, tanques, estradas…

Na fúria desse indecoroso ataque, ao mesmo tempo que as Muralhas eram apagadas, iam ficando dúvidas por esclarecer – no campo histórico, político, jurídico, administrativo, social, funcional... – algumas das

30 Decreto de 10.01.1907, do Ministério das Obras Públicas, Comercio e Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição das Obras Públicas, publicado no DG, 17.01.1907, “designando os edifícios públicos que devem ser considerados Monumentos Nacionais.” 31 L. M. M. V. Correia, 2011, p.223. O DG de 19.03.1881, p.696, na secção do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, transcreve o “Relatório e mapas acerca dos edifícios que devem ser classificados Monumentos Nacionais, apresentados ao Governo pela RAACAP, em conformidade da Portaria do Ministério das Obras Públicas, de 24.10.1880”, sendo isso “Extrato da ata da sessão da assembleia geral da RAACAP, em 30.12.1880”, pp.694-696. Publicado em DG, o documento é um reconhecimento oficial, a título de registo e informação, como referência para futuras classificações de Monumentos. O que é dito, é muito diferente, por exemplo, do “hei por bem determinar...”, do Decreto de 27.08.1908, DG, n.º 199, de 05.09.1908, do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, e do “hei por bem determinar que sejam considerados Monumentos Nacionais os que constam da nova classificação feita pelo respetivo conselho...”, do Decreto de 16.06.1910, DG, n.º 136, de 23.06.1910, do Ministério das Obras Públicas. Portanto, não se trata de um reconhecimento do Castelo de Guimarães, Monumento Nacional, como alguns sustentam, que aconteceu, verdadeiramente, em 1908.

32

Já em 1838-1839, o lúcido e autêntico (mas muito cáustico, quando era necessário e se ainda fosse vivo, teria, hoje, muito que fazer...) Alexandre Herculano previa que “alguns lembram-se já de demolir as Muralhas da Vila [de Guimarães], reconstruídas por D. Dinis”, e “tentam arrasar as paredes que restam dos Paços do Conde D. Henrique... onde D. Afonso I nasceu”. Trata-se dos “vândalos modernos”, os “modernos Hunos”. L. M. Silva, 2015, pp.147-148. No dizer de Herculano, os ‘habitantes de Guimarães’ mostravam-se insensíveis perante a destruição dos seus Monumentos (A. Herculano, 1982, pp.208-209). No dizer de Alberto Vieira Braga, “em face... dos sagrados princípios de amor pátrio, é inegável que tudo quanto se fez e desleixadamente se desprezou e deixou derrubar, foi um crime desrespeitoso e monstruoso ataque à monumentalidade histórica e artística.” (A. V. Braga, 1959, p.220). Poder-se-á dizer que foi, além de tudo, um crime contra a ‘identidade histórico-cultural’ de Guimarães.

quais não se encontram totalmente resolvidas, ainda hoje.

3 – As Muralhas no tempo da Primeira República Quanto às Muralhas, a Câmara vimaranense republicana continuou as mesmas práticas da Monarquia33 . Logo em 1910, em 21 de dezembro (meses depois da publicação do Decreto de 16.06.1910), foi deferido o requerimento de um munícipe, da Rua 31 de Janeiro (Rua de Santo António), que pediu licença para “depositar materiais no Largo da Misericórdia… provenientes da demolição, a que iria proceder, do antigo Muro da Cidade”. Foi dada autorização, pagando o requerente uma taxa “pela ocupação do terreno, que lhe foi demarcado pelo vogal do pelouro das obras”34 .

Em 1911, quando se trabalhava, lá longe, nos gabinetes da capital, em legislação sobre essas matérias35 , eram vendidos, localmente, pedaços das Muralhas de Guimarães, “a um particular, para o alargamento do quintal da sua casa”.

O que restava das Muralhas perdia, cada vez mais, o “sentido de Muralhas”, e era entendido (cada vez mais...) como “obstáculo” a remover. E embora “já pouco existisse delas”, “continuaram a ser demolidas, sempre que era necessário”36 .

Em 1916, o Senado vimaranense retirava pedra dos alicerces das Muralhas, na Rua do Sabugal, no sítio de um quintal, abandonando, embora, outra pedra, que um morador pretendia obter, e pediu para lhe ser entregue.

Nos anos de 1920, com as obras da então “muito desejada”, nova Praça do Município (hoje, Praça da Mumadona), foi desfeita mais uma parcela das Muralhas, nesse local.

Em 1924, apesar de a Lei n.º 1700 (DG n.º 281, de 18.12.1924) ter insistido no conceito de “Imóvel de Interesse Público, sob o ponto de vista artístico, histórico ou turístico” (art.º 54º), novas construções da Câmara de Guimarães interferiram com as Muralhas. E no ano seguinte, alerta-se para que, na estrada de Fafe, as Muralhas continuavam a ser destruídas... em nome do progresso – o que quer que se entendesse por isso.

33

34

Fundamento-me, passim, nos mesmos autores da nota 50

Isto enquanto se acautelava a fuga de “obras de arte e objetos arqueológicos”, por decisão aprovada em 10.11.1910, publicada no DG, n.º 41, de 22.11.1910, p.515.

35 Entre outras leis, trabalhava-se no Decreto de 20.04.1911 (DG, n.º 92, de 21.4.1911 – Lei da Separação do Estado das Igrejas), que se preocupava (art.º 75º) com os “edifícios e objetos que representem valor artístico ou histórico”, para serem classificados “Monumentos Nacionais”, e no Decreto de 26.05.1911 (DG, n.º 124, de 29.5.1911), empenhado em classificar Monumentos e “velar pela sua conservação”.

36 M. J. Meireles, 2000, p.37.

O Estado Novo37 tentou pôr ordem nestes tresloucados atrevimentos, mas não o conseguiu. As Muralhas de Guimarães continuaram a ser destruídas.

Em 1931, reconhecia-se que alguns dos principais Monumentos de Guimarães, e com eles as Muralhas (que, num “erro de engenharia indígena”, já partes das Muralhas, estavam a ser reduzidas38 “às proporções de... um muro de quinta” ...), se encontravam ao abandono.

Os Monumentos vimaranenses mais relevantes foram sendo recuperados, mas as Muralhas, não.

Nos anos de 1940, mesmo dizendo-se que se valorizava o “Núcleo Antigo” de Guimarães39, continuaram as demolições.

O caso mais flagrante foi o que aconteceu na zona dos Palheiros (antiga Avenida Duarte Pacheco), onde as Muralhas resistentes eram, aparentemente, defendidas, mas ‘apareciam’ desamparadas, sem consistência, ‘obrigando’, não à responsabilização e à reposição, mas à sua derruição.

Sobre as Muralhas dos Palheiros, disse-se que desabou parte delas, “que ameaçava ruínas”. E explicouse que “as últimas chuvas, penetrando nas fendas abertas, completaram a obra que... se vinha, lentamente, desenhando”40 .

Parcelas, igualmente, importantes da “herança do passado” vimaranense, como o Parque do Castelo e a Alameda41, foram apagadas.

As destruições eram, sempre, feitas, “em nome do progresso”42

Algumas vezes, falou-se em ‘reconstrução’, mas era a própria Câmara a conceder licenças para demolir o que ainda havia das Muralhas, em gestos pouco claros, como quando autorizou (1940) um particular a fazêlo, com o objetivo de “ligar... dois prédios”43, como era sua conveniência.

Num irónico “Bilhete Postal”, publicado num jornal da época, faz-se notar que ia longe “o tempo em que, para se derrubar uma árvore ou mudar um marco que estorvasse a passagem pública, ou contrariasse o embelezamento do local, se tinha de recorrer às trevas da noite, ou à audácia de mercenários, a quem se

37

Fundamento-me, passim, nos mesmos autores da nota 50 38 CG, 22.02.1929.

39

“Núcleo Antigo”, “Muralhas Torreadas” da Vila, “Cerca de Muros Pesados”, “Zona Medieval”, “Cerca da Cidade”, são designações antigas, para aquilo a que hoje chamamos ‘Centro Histórico’, e que não lhe ficam nada atrás, em expressividade... 40 CG, 29.03.1940

41 M. J. Meireles, 2000, p.42.

42 M. J. Meireles, 2000, p.42. 43 CG, 12.07.1940.

pagasse bem”. No tempo de então, verificava-se “mais autoridade e personalidade”, “mandava-se e cumpriase”44, e assim o Património era respeitado, para o bem ou para mal, ao critério de quem mandava.

Em 1947, uns proprietários anunciaram que estavam dispostos a negociar “a parte da Muralha que lhes pertence” (sem dizerem como...), no ângulo da Rua das Trinas”, sem qualquer oposição da Câmara45 .

Com o “desmonte das Muralhas”, que continuava (sobretudo na Avenida Duarte Pacheco), a Cidade estava “transformada numa montureira”, provocando mau aspeto e insalubridade.

No ano seguinte, dando um sinal positivo de conservação, foram efetuadas ‘limpezas’ nas Muralhas (o que havia delas...), pela DGEMN, a pedido do Museu Alberto Sampaio46 .

Em 1952, foram concretizadas mais expropriações, na ‘Colina Sagrada’ (Castelo, Igreja de São Miguel) e Paços dos Duques, com vista a ser criada uma “Zona de Proteção” aos Monumentos lá existentes.

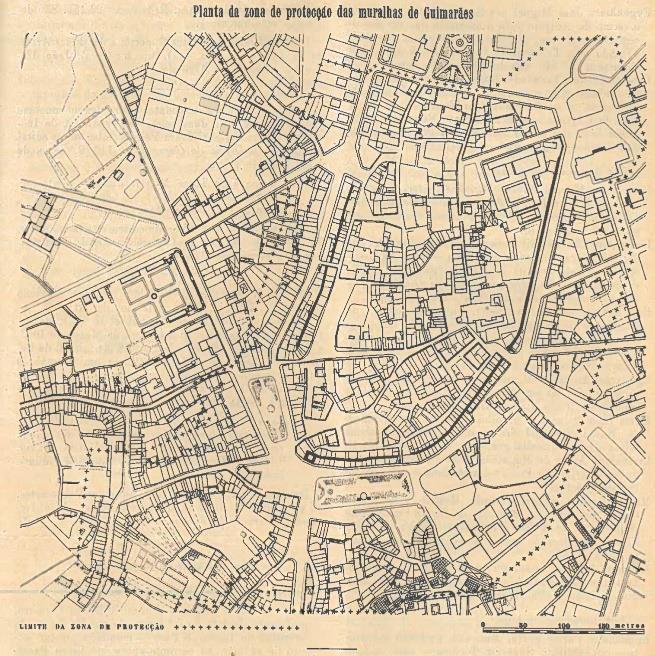

Planta de Guimarães, 1958. Diário do Governo, de 30.08.1958.

Em 1956, restos das Muralhas, ainda de pé, porque ‘inestéticos’, foram sendo removidos.

Em 1959, o pedaço da Muralha, sobre o tanque da Rua de Santo António, que se mostrava “denegrido e sujo, pela ação do tempo”, foi intervencionado e ‘corrigido’, mantendo função de suporte, mas perdendo a aparência de Muralha.

Em 1966, as Muralhas que seguiam no interior dos prédios, nessa mesma rua, e lhes serviam de apoio, disse-se que foram danificadas (“alinhadas”, “corrigidas”), sem que, oficialmente, tal fosse impedido, ou se desse qualquer relevância ao facto.

Depois disso, tudo foi serenando, até porque... já não havia muito mais a abater.

O pouco que ficara, impossível de repor, na grandiosidade primitiva, passou a ser olhado com a parcimónia, a nostalgia do que é belo e bom, insubstituível e raro.

44 CG, 05.04.1940.

45 CG, 25.04.1947.

46 NG, 15.07.1945.

Entrado o século XXI, o tema das Muralhas de Guimarães não perdeu atualidade.

Entre outros aspetos47, constatou-se que elas (o que restava delas), apesar do que se havia legislado, dito, escrito, não estavam, ‘formalmente’, ‘oficialmente’, reconhecidas como Monumento Nacional, e que o Decreto de 16.06.1910 (ainda da Monarquia)48, que fez registo de um elenco de Monumentos elevados a Nacionais, reconhecia, como tal49, o Castelo, mas tinha deixado de fora as Muralhas de Guimarães.

Para a convicção de que as Muralhas de Guimarães ‘seriam’ Monumento Nacional, embora o título não lhes estivesse, na verdade, atribuído, contribuíram alguns equívocos importantes.

a) A Portaria de 04.07.1958, que fixou o perímetro de proteção das Muralhas de Guimarães50, assevera que as Muralhas de Guimarães estão “classificadas como Monumento Nacional, por Decreto de 16 de junho de 1910”.

b) A Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Sistema de Informação e Documentação sobre Património Arquitetónico, Urbanístico e Paisagístico Português e de Origem ou Matriz Portuguesas (SIPA), declara o mesmo51 .

47 A obra de um ‘miradouro’, nas Muralhas de Guimarães, aproveitamento turístico do Adarve (ao correr da Avenida Alberto Sampaio), realizada pela Câmara Municipal de Guimarães, teve origem no Orçamento Participativo de 2013, com base na Proposta de Miguel Bastos (M. Bastos, 2013a. JN, 30.06.2019). A ‘ideia’ era antiga, tendo surgido em 1956 (L. M. Silva, 2015, pp.147-148), embora não tenha sido concretizada.

48

Decreto de 16.06.1910, do Ministério das Obras Públicas, Comércio a Indústria, Direção Geral de Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, publicado no DG n.º 136, de 23.06.1910, que determina, elencando-os, “que sejam considerados Monumentos Nacionais os que constam da nova classificação feita pelo respetivo conselho”.

49 O Castelo de Guimarães já tinha sido reconhecido como Monumento Nacional, por Decreto de 27.08.1908, do Ministério das Obras Públicas, Comércio a Indústria, Direção Geral de Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, publicado no DG n.º 199, de 05.09.1908, que determinava “que o Castelo de Guimarães seja considerado Monumento Nacional”, embora “ficando o terrapleno, paiol e mais dependências pertencendo ao Ministério da Guerra”. O Decreto de 27.08.1908 tomava por base o Decreto de 30.12.1901, do Ministério das Obras Públicas, Comércio a Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição de Estradas, Obras Hidráulicas e Edifícios Públicos, publicado no DG n.º 153, de 12.07.1902, “aprovando as bases para a classificação dos Monumentos Nacionais e Bens Mobiliários de Valor”. Acresceram, ainda, para esse reconhecimento, contributos advindos da Portaria de 27.02.1894, DG, n.º 46, de 28.02.1894, p.509 (Regulamento para a Comissão dos Monumentos Nacionais), e outros, como os de Joaquim Possidónio da Silva (RAACAP), e Augusto Fuschini, “Plano Geral de Classificação dos Monumentos”, 1904 (L. M. M. V. Correia, 2011, pp.220-221). Foi instituída Zona de Proteção, aos Castelo, Igreja de São Miguel e Paço dos Duques de Bragança, por Portaria de 30.04.1952, modificada por Portaria de 23.07.1955.

50 Portaria de 04.07.1958, do Ministério da Educação Nacional, Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, publicada no DG n.º 203, de 30.08.1958, pp.7004-7005, que fixa “o perímetro de proteção das Muralhas de Guimarães, classificadas como Monumento Nacional, por Decreto de 16.06.1910”. Esta afirmação errada vem de longe, como se vê.

51 Url: “http://www.monumentos.gov.pt”. O SIPA insiste em que as Muralhas de Guimarães foram reconhecidas Monumento Nacional, pelo Decreto 16.06.1910.

c) A Câmara Municipal de Guimarães manifesta, no seu ‘Sítio de Internet’, o mesmo entender52. Num “Comunicado sobre a Torre da Alfândega, onde está a Inscrição ‘Aqui Nasceu Portugal’”, que emitiu53, afirma: “a Muralha, Monumento Nacional desde 1910...”. E no ato de aprovação da Proposta sobre as Muralhas, a que me vou reportar, a seguir (em reunião ordinária da Câmara, de 14.04.2016), o Presidente da Câmara e os Vereadores Com Competências Delegadas declararam que reconheciam as Muralhas de Guimarães como já “constarem da lista de Monumentos Nacionais da... Direção Geral do Património Cultural).

d) Vários autores o vêm, igualmente, a afirmar54, não tendo verificado o que o citado Decreto de 1910, verdadeiramente, exprimia.

Estes, entre outros, foram equívocos que interferiram no modo de entender as Muralhas de Guimarães55, sempre como ‘Monumento Nacional’.

A referência legal mais antiga, que encontro, a garanti-lo, é a Portaria de 04.07.1958, que define o perímetro de proteção das Muralhas de Guimarães, e afirma, textualmente, “as Muralhas de Guimarães, classificadas como Monumento Nacional por Decreto de 16 de junho de 1910”. Mas não foi apresentada, exata, no seu articulado.

Pode não parecer – mas isto é o Património Imaterial/História Local a revelar-se o ‘parente pobre’ do Património, não se lhe dando a atenção que merece.

Como a afirmação constava de um ‘dogmático’ Diário do Governo, ninguém foi conferir a sua validade,

52 Url: “https://www.cm-guimaraes.pt”.

53 Comunicado, de 17.03.2016. Url: “https://www.cm-guimaraes.pt”. “Comunicado sobre a Torre da Alfândega onde está a inscrição ‘Aqui Nasceu Portugal’. Os edifícios por detrás da Muralha, Monumento Nacional desde 1910, que foram transacionados entre os privados, terão de constituir servidão pública de acesso público ao cimo deste Monumento da Torre de Alfândega, no processo de licenciamento obrigatório a submeter à aprovação da Câmara e da Direção Regional de Cultura do Norte, para a sua reabilitação e regeneração. Se assim não for, a Câmara de Guimarães iniciará o processo expropriativo desta servidão pública. Também se iniciará o processo de identificação de todo o cadastro e estudo de propriedade de todo o pano da Muralha e dos seus edifícios da Cidade de Guimarães. O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança. O Vereador da Cultura e do Centro Histórico, José Bastos.”. Neste Comunicado, são referidos os “edifícios por detrás da Muralha”. Mas, como se sabe, nas Muralhas de Guimarães não existem apenas edifícios ‘por detrás’, mas também ‘à sua frente’, colados ‘intramuros’ e ‘extramuros’, num processo que se tornou usual, no tempo a que se reporta. M. Bastos, 2013b, p.21. Estão em curso trabalhos para o aproveitamento turístico-cultural do espaço que foi da Torre da Alfândega (‘Aqui Nasceu Portugal’). CM, 05.09.2016.

54

M. J. Meireles, 2000, p.361. A autora reporta-se à Portaria de 04.07.1958, ao PDM de Guimarães e ao jornal Comércio de Guimarães, de 05.09.1958, onde se diz que as Muralhas, em 1958... já são “consideradas Monumento Nacional, por DG n.º 136, de 16 de junho de 1910”. O PDM de Guimarães assume esse entendimento, e o jornal citado (p.3) diz que as Muralhas de Guimarães estão, “como se sabe, classificadas como Monumento Nacional”. Mas não estavam.

55

O principal ‘problema’ dos equívocos, em Património Imaterial/História Local, não é um (normal) ‘errar’ e ‘corrigir’, porque, por mais cuidados que haja, errar é ‘mesmo’ humano, só não erra quem não faz. O problema é que os equívocos, nessas áreas, tendem a causar, tantos mais danos, quanto mais ‘relevantes’, a qualquer nível, forem as vozes de onde provêm, afetando, sobretudo, os destinatários menos reflexivos e informados, podendo “fazer lei” ...

advindo do erro lá cometido o agregado de equívocos que se seguiu.

6 – As Muralhas ‘não são’ Monumento Nacional

Quem, recentemente, alertou para a realidade de que, apesar do exarado em Lei, as Muralhas de Guimarães não estavam, de facto, reconhecidas como Monumento Nacional (mas apenas o Castelo...), foi o Vereador Sem Competências Delegadas, da Câmara Municipal de Guimarães, José Torcato Ribeiro56, numa ‘Proposta’, datada de 29.03.2016, apresentada em reunião ordinária da Câmara, de 14.04.2016 (n.º 17 da ordem de trabalhos).

O Vereador propunha que “se preencha a lacuna agora reconhecida e que se diligencie para que as Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães sejam classificadas como Monumento Nacional”, por se tratar “de um Monumento singular, com inestimável valor cultural e uma inegável dimensão simbólica, para a Cidade e para Portugal”, e solicitava que a Câmara Municipal de Guimarães, no exercício das suas funções, “inicie procedimento administrativo para a classificação das Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães, como Monumento Nacional, nos termos da Lei 107/2001, de 8 de setembro, e do DL 309/2009, de 23 de outubro”

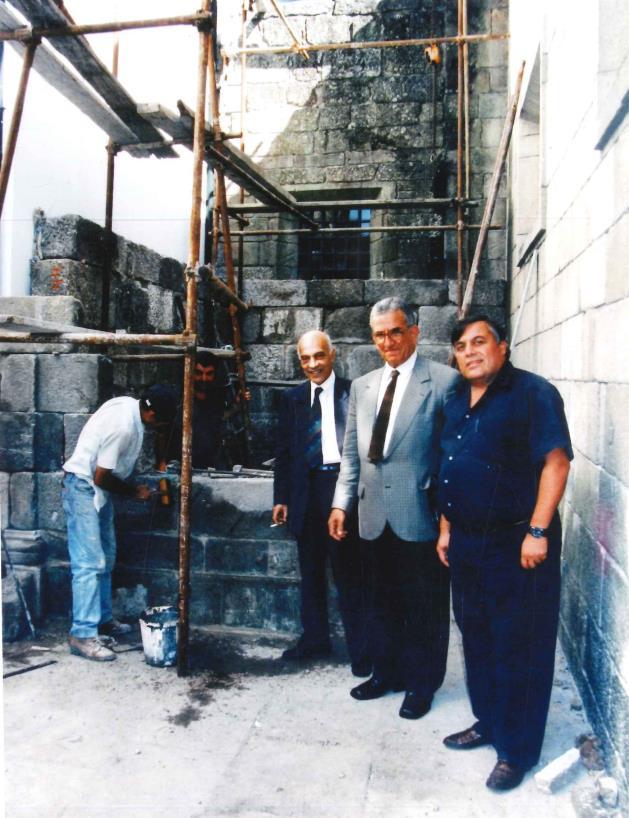

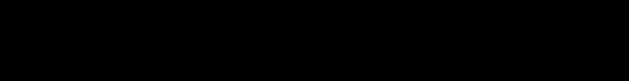

Muralhas, parcialmente destruídas, vistas da antiga estrada de Fafe (por 1922). Fonte: AMAP, 6-66-1-18.

57 .

A competente Proposta de Torcato Ribeiro foi aprovada, por unanimidade, pelos participantes na reunião, mostrando, todos, saberem pôr-se de acordo, e ultrapassar divergências que possam existir, quando estão em causa os interesses de Guimarães.

56

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Guimarães, de 14.04.2016. Url: “http://www.cm-guimaraes.pt”. Foi deliberado: “Património: classificação das Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães como Monumento Nacional – aprovar o início de procedimento administrativo para a classificação das Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães, como Monumento Nacional, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro [Lei de Bases do Património Cultural], e do DL n.º 309/2009, de 23 de outubro [estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda].”.

57 Url: “http://www.cm-guimaraes.pt.“, atas.

No ato da ‘aprovação’ da Proposta, foram formuladas duas importantes declarações de voto: uma, por parte do Presidente da Câmara e Vereadores Com Competências Delegadas (PVCCD)58, e outra, por parte de três Vereadores Sem Competências Delegadas (VSCD)59 .

Seja-me permitido tecer algumas considerações sobre estas declarações de voto.

a) Os PVCCD disseram que votavam a favor da Proposta, por entenderem que, embora considerassem as Muralhas de Guimarães como já “constarem da lista de Monumentos Nacionais da... Direção Geral do Património Cultural (com o n.º 2293 de inventário), e terem o perímetro de proteção definido, no DG de 30.08.1958”, verificavam que “a alusão ao Decreto de 16.06.1910, como suporte legal de classificação, não encontra correspondência no conteúdo do mesmo”60 .

Segundo os próprios, (mostrando agir, ativamente, como toda a Vereação, no sentido das melhores respostas, para Guimarães), importava “clarificar, do ponto de vista formal, esta classificação”, recorrendo ao contributo do órgão competente, a Direção Geral do Património Cultural, para a “resolução desta desconformidade”.

Mas há dois pontos a esclarecer.

As Muralhas de Guimarães tinham, de facto, o perímetro de proteção definido, na Portaria de 04.07.1958 (DG de 30.08.1958), mas esse normativo legal parte do pressuposto de que as Muralhas já eram reconhecidas Monumento Nacional61, o que não era verdade, como continua a não ser.

Pelo menos em 1958, alguém falhou, porque, ao ser definido esse perímetro de proteção, dever-se-ia ter procedido às necessárias verificações do que se afirmava, o que não aconteceu.

A partir daí, gerou-se o ‘uso’ de confiar na ‘verdade’ (que afinal não o era!...), estabelecida por Portaria, por Lei.

Depois, as Muralhas de Guimarães constam, realmente, da lista de Monumentos Nacionais da Direção Geral do Património Cultural, e é indicado, até, um n.º 2293 “de inventário”. Mas aqui, estamos, igualmente, perante um pressuposto equivocado.

De facto, existe um n.º de inventário, DGPC 2293, associado ao n.º IPA (Inventário do Património

58

59

60

61

PVCCD –

VSCD – André Coelho Lima, António Monteiro de Castro e Ricardo Araújo.

Portaria de 04.07.1958.

Diz a Portaria: “...as Muralhas de Guimarães, classificadas como Monumento Nacional por Decreto de 16 de Junho de 1910”.

Arquitetónico) 1048, n.º IPA antigo, código PT010308340016, aplicado às Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães62. Mas a fundamentação apresentada para essa atribuição e reconhecimento é o mesmo Decreto de 16.06.1910 – o ‘tal’ que... não inclui as Muralhas de Guimarães no conjunto dos Monumentos Nacionais.

É, de novo, o Património Imaterial/História Local a revelar-se o ‘parente pobre’ do Património.

Por isso, a fundamentação apresentada, pelos PVCCD, não fundamenta o que pretendem, e a ‘clarificação’ a pedir, junto da Direção Geral do Património Cultural, terá de ser muito mais que ‘formal’, mas de substância, coincidindo com o que pretendem os VSCD, como se vai ver.

Além disso, não seria relevante verificar se, alguma vez, foram tomadas decisões importantes, com base no “perímetro de proteção definido” para aquele ‘Monumento Nacional’, que, afinal, não o era63?

b) Por sua vez, os VSCD disseram64 que, “desde sempre”, as Muralhas de Guimarães têm sido consideradas “Monumento Nacional”, pelo “real interesse nacional” que elas mesmas representam, “enquanto documento histórico intimamente ligado à defesa da cidade... e à própria consolidação da nacionalidade”, e pelo contido na Portaria de 04.07.1958 (DG de 30.08.1958).

Reconhece-se e apoia-se, totalmente, a vontade de servir Guimarães, mas, infelizmente, nem “sempre” as Muralhas foram devidamente ‘consideradas’ – muito longe disso, como mostram os exemplos enunciados

62 Url: “http://www.patrimoniocultural.gov.pt”. Url: “http://www.monumentos.gov.pt”

63

Como nota complementar, os PVCCD inseriram, na sua declaração de voto, informação sobre a tramitação a seguir no “procedimento administrativo de classificação” dos Monumentos, explicando que o pedido é formalizado, junto da Direção Geral do Património Cultural, a quem cabe instruir o processo, em articulação com a Direção Regional de Cultura do Norte, remetendo ao Governo a proposta de classificação. Reportaram-se, os PVCCD, à Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que “estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural” (que, para ser aprovado, tem de refletir “valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” – e as Muralhas de Guimarães, já o que resta delas, correspondem a tudo isso), e ao Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, que “estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda”. Na perspetiva que defendo, para os modos de proceder, em situações deste tipo (que devem ser ‘sempre’ transparentes e fundamentados), esta informação vale pelo que comunica, mas ainda pelo bom exemplo que dá, sendo de relevar, por isso.

64

Os VSCD fizeram acompanhar a sua declaração de voto por umas importantes reflexões, de que sublinho, muito pela positiva, a seguinte: “Quando assistimos ao preocupante aumento do desinteresse dos cidadãos pela participação cívica na vida das suas comunidades, traduzido no significativo aumento do nível da abstenção nos atos eleitorais, sempre a ultrapassar os 40%, e a aproximar-se mesmo dos 50%, deveríamos perguntar a nós próprios qual a nossa quota de responsabilidade por tal situação.”. E destaco isto porque, num tempo em que uma das primeiras explicações que muitos encontram para justificar fracassos é, por exemplo, a responsabilidade dos ‘outros’, os presentes interventores vêm lembrar a verdade, que há mais, e mais profundas, reflexões a fazer, antes e além disso. Como os mesmos VSCD também muito bem reconhecem, a política – “política de proximidade”, do “saber ouvir e saber apreciar a opinião dos outros, as suas propostas... e apoiálas... ou... apresentar... soluções alternativas” – é cada vez mais imprescindível (K. Bizawu, 2019, p.63), para o “desenvolvimento consciente e pleno da potencialidade humana”, a nível individual e em sociedade.

acima, entre muitos outros possíveis.

À parte ter sido abrangida a ‘Vila’ (não a ‘Cidade’...), os VSCD assertaram, com inteira razão, o “real interesse nacional” das Muralhas de Guimarães, o seu valor como “documento histórico” ligado “à defesa... e à… consolidação da nacionalidade”. E também têm total razão ao destacarem que houve vontade (mas falhou a tramitação...) de reconhecer as ‘Muralhas de Guimarães’ como “Monumento Nacional”65 . Sobre a Portaria de 04.07.1958, que referem, já me pronunciei, acima.

Não estando, ainda, “formalizada a classificação da Muralha da Cidade [o que resta dela...] como Monumento Nacional”, entenderam, e bem, os VSCD, “ser chegada a hora” de isso acontecer, “votando favoravelmente” a Proposta do Vereador Torcato Ribeiro, com a qual disseram estar, “na generalidade, de acordo”.

Mais disseram os VSCD que, se o reconhecimento das Muralhas, Monumento Nacional, “tivesse, em verdade, ocorrido, aquando da publicação do Decreto, em 1910”, “não poderia o troço junto à Praça da Mumadona ter sido demolido...”, nem “a porta atualmente utilizada para entrada do pessoal do Município... poderia ter sido aberta”, nem, ‘provavelmente’, a Torre da Alfândega teria passado pelo “episódio recente” por que passou, nem “teria sido objeto das intervenções que foi, no passado recente”.

As boas intenções são claríssimas, por parte dos VSCD, e totalmente de apoiar, mas é preciso lembrar que não é possível ter garantias sobre o que afirmam, pois que, por tempos de 1910, e próximos seguintes, o estatuto de ‘Monumento Nacional’ (que não abrangeu as Muralhas de Guimarães...) não conferia, sobre os ‘Bens Culturais’ a que se aplicava, os efeitos vinculativos que hoje tem.

E a partir daí, o modo de tratar a Cerca vimaranense não melhorou. A prova disso é que a ‘ideia’ que o futuro interiorizou, sobre o Decreto de 1910, foi a de que as Muralhas de Guimarães (ou o que restava delas) eram, ‘efetivamente’, Monumento Nacional – e isso não impediu que, praticamente até hoje, fossem acontecendo percalços bem danosos, com os seus granitos.

Ao lamentarem que “o troço junto à Praça da Mumadona… [tenha] sido demolido”, referem os VSCD que tal aconteceu, “numa extensão próxima dos 150 metros, em 1943”.

Aqui, tudo indica estarmos perante um equívoco, mas, não tendo sido apresentada fundamentação, não é possível explicar como isso aconteceu.

Todavia, atendendo à relevância da afirmação, recordo o seguinte:

65 No meu modesto entender, não houve intenção, nem dolo, em todo este processo das Muralhas de Guimarães, que se arrasta, desde 1910, até aos dias de hoje. O que houve (tem havido...), e com muitos protagonistas (de então e de hoje), foi mais uma manifestação do tradicional “desleixo português”, já vivamente denunciado pelos cronistas antigos, em cuidarem das ‘matérias públicas’ que lhes dizem respeito.

As pedras das Muralhas de Guimarães não começaram a ser retiradas todas ao mesmo tempo.

A zona da Senhora da Guia foi uma das ‘oficialmente’ preferidas, por se encontrar num espaço em amplo desenvolvimento (Campo da Feira, Igreja dos Santos Passos, Edifícios da Colegiada, Igreja da Senhora da Oliveira).

Outra zona muito apetecida foi a proximidade do Castelo, de norte para sul, por ser escondida, e permitir que as pedras fossem recolhidas, anonimamente.

Em 1801, foram vendidas pedras das Muralhas, “dos Muros mais próximos do Castelo”, sítios da Freiria e dos Capuchos66, e “pedaços consideráveis”, delas, que permaneceram, foram removidos.

A pedra trabalhada, prontinha a aplicar, ia sendo retirada.

Por 1889, as Muralhas de Guimarães sofreram um “considerável embate”, na zona da atual Mumadona, quando foi aberta a Rua Serpa Pinto67 .

Esta rua, que estabeleceu ligação entre o Largo do Carmo, surgido do arranjo da confluência da Rua do Poço com a parte mais a norte da Rua de Santa Maria, e a estrada de Fafe, “implicou a demolição da Torre dos Cães [ou de parte do que restava dela...] e do Muro adjacente”68 .

Por 1923, foram operados “grandes derrubes”, nas Muralhas, no local da Torre dos Cães (junto da atual Praça da Mumadona), quando se decidiu construir o novo edifício dos Paços do Concelho69 e abrir a Rua Nuno Álvares Pereira. Apesar da reação verificada, a Muralha foi “cortada numa extensão de cerca de 50 metros”70

Em 1925, surgem protestos, em forma de ‘manifesto’ (17.11.1925, Manifesto ‘Guimarães Saqueada’, “grito da alma de um vimaranense”), sobre que se estava “destruindo, ali, na vizinha estrada de Fafe, parte da histórica Muralha de D. Dinis”, referindo-se que, “a título de melhoramentos locais, destroem-se as relíquias de uma antiquíssima e nobre terra, que tem direito a conservar aquilo que lhe legaram os seus

66

J. L. Faria, 1801. F. J. Teixeira, 2001, p.186. A par das Muralhas, o Castelo, desde há muito, que havia deixado de receber os devidos cuidados (J. B. Fonte, 1992, pp.32-35), ainda que fosse servindo, como cadeia, apoio logístico, arrecadação. L. M. Silva, 2015, pp.215-228.

67 M. J. Meireles, 2000, p.592.

68

69

F. J. Teixeira, 2001, p.187.

O projeto para os novos Paços do Concelho de Guimarães era de José Marques da Silva (1869-1947), arquiteto com obra vasta e reconhecida. O edifício, muito desejado pelo Presidente Mariano Felgueiras (1884-1976), mas que foi semi-realizado, e depois demolido, não está, garantidamente, entre as obras de melhor prenúncio, do Arquiteto. Mas foi em Guimarães que ele depôs a sua ‘marca de vida’, como homem e como artista, exatamente na Montanha da Penha, com o expressivo e meticuloso projeto, sublimemente executado, da Igreja do Santuário, com que “quis ‘rezar’... a Deus e à Virgem, a última prece da sua vida” (L. M. Silva, 2020, p.60).

70

F. J. Teixeira, 2001, p.189. “Infelizmente, este pouco que ainda nos resta dos imponentes muros da nossa terra sofreu já, em tempos recentes (vai em 32 anos), a afronta de ser destruído em parte, e em parte desviado da sua primitiva diretriz.” (M. Cardoso, 1957, pp.207-208).

antepassados”71 .

Mais tarde, por 1943, as grandes demolições que se fizeram não foram nesse local, mas na zona da atual Avenida General Humberto Delgado, nos Palheiros (a Avenida Duarte Pacheco, de então), de onde foram retirados pedaços de Muralha, que existiam colados aos ‘casebres’, vários deles, como se disse, descalçados, propositadamente, com esse fim.

Aí, na zona dos Palheiros (e não junto da atual Praça da Mumadona...),“foram demolidos vários troços de Muralha, numa extensão total de mais de 150 metros”, por 1943.

A afirmação, da “extensão próxima dos 150 metros, em 1943”, feita pelos VSCD, sem indicação de como foi obtida, e que, aplicada à Praça da Mumadona, está equivocada, pode ter sido influenciada pelo ‘site’ do SIPA72, mas transcrita inexatamente.

O SIPA/DGPC também não refere (como deveria) onde alicerça a sua informação, podendo ter sido em Moura Machado73, mas reporta-se, corretamente, à “atual Avenida General Humberto Delgado”, não à “Praça da Mumadona”74, e muito menos mais acima, à zona de Santa Cruz, Torre da Freiria75 .

Além disso, são conhecidas duas fotografias muito esclarecedoras76, de cerca de 1943, que representam a “demolição da Muralha, troço a norte, junto à Torre de São Bento, aos Palheiros”, e a “demolição da Muralha, no troço entre a Torre de São Bento e Torrilhão da Garrida, inflexão aos Palheiros”, no trajeto do Castelo.

Por 1943, era, nos Palheiros, que se operavam obras de fundo, sobre as Muralhas, e não junto à Praça

71 CG, 20.01.1925.

72 Url: “http://www.monumentos.gov.pt”. SIPA, 1943. Informação de Isabel Sereno & Paulo Dórdio, 1994.

73 J. M. Machado, 1985, p.46: “Foi ‘aqui’ que se efetuou o destroço mais recente [1943], ao demolir-se um pano de Muralha com mais de sessenta metros, e outros ainda... numa extensão total de mais de 150 metros, ao longo da atual Avenida do General Humberto Delgado” (Palheiros)

74 Informação SIPA, “http://www.monumentos.gov.pt”: Em 1943, “ao longo da atual Avenida General Humberto Delgado, foram demolidos vários troços de Muralha, numa extensão total de mais de 150 metros.”. Afirmação dos VSCD, ata camarária de 14.04.2016: Se a “formalização [da classificação da Muralha da Cidade, como Monumento Nacional,] tivesse, em verdade, ocorrido aquando da publicação do Decreto em 1910, não poderia o troço junto à Praça da Mumadona ter sido demolido, numa extensão próxima dos 150 metros, em 1943.”. Como vou, adiante, justificar, esta “formalização”, “aquando da publicação do Decreto, em 1910”, nunca seria possível. 75 O fim da Torre da Freiria começou a ser traçado, por 1667, com o “roubo” das suas pedras, e Muralhas adjacentes (J. L. Faria, 1667), e foi pelo norte, do Castelo para baixo, que estas se começaram a desmontar. O pano que ficou (Avenida Alberto Sampaio, entre a Torre dos Cães e a Senhora da Guia) deveu-se, primeiro, ao desinteresse que, a partir de certa altura, essas pedras passaram a suscitar, e depois, ao despertar da sensibilidade cívica, sobre Património, que se começou a gerar. Quando, em 1788, a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos conseguiu “pedra dos Muros”, também da Torrinha da Freiria, e imediações, para a obra da sua Igreja, a mesma Torre da Freiria já se encontrava “arruinada” (J. L. Faria, 1788). E o processo de desmonte dessa zona da Vila foi prosseguindo, pelo início do século XIX. Pelos anos de 1943, já era, apenas, restos e lixo, o que por lá se encontrava. 76 M. Bastos, 2013b, p.8.

da Mumadona77, ao cimo da Avenida Alberto Sampaio (antiga Rua dos Trigais78).

Por outro lado, nas Muralhas, o Torrilhão da Freiria e a Torre da Senhora da Guia “distam cerca de 420 metros”79, entre si. Atendendo aos registos existentes, ao pano de Muralha que hoje resta e às demolições que já haviam sido feitas, a norte nascente80, desde o século XVII, já não sobrariam, sequer, os alegados 150 metros de Muralhas, para demolir...

Em 1943, declarou-se que se encontrava “em muito mau estado de conservação... a parte superior das Muralhas, ao alto da Avenida Alberto Sampaio”81 , mas essa parte das Muralhas, junto e para baixo da ‘porta falsa’, resistiu, e é, sensivelmente, limpo o local e formada a nova praça, o que mantemos hoje.

Ainda nesse ano, realizaram-se, na verdade, obras82, não longe do local, mas foram “trabalhos de prolongamento da Rua Serpa Pinto até à nova Avenida de acesso aos Paços dos Duques e Castelo” (ligação da Rua Serpa Pinto aos Palheiros), com intervenção junto da casa que foi de Martins Sarmento.

Por aí, em 1947, trabalhava-se “no desmonte das Muralhas da Cidade, transformada numa montureira”83 .

Os ‘lamentos’ de Mário Cardoso, referidos pelos VSCD, sobre as Muralhas de Guimarães, reportam-se a 1925, quando foi feito o conhecido “corte” nas Muralhas, “numa extensão de cerca de 50 metros”, aberta a ‘porta falsa’, nas Muralhas, e criado o tal possível “quebra-cabeças”, para os investigadores, com “vivos protestos na imprensa”84 .

77

Em fotografia das Muralhas (“vista da antiga estrada de Fafe”, onde “foi, parcialmente, destruída, para abertura da Rua Nuno Álvares Pereira”), à guarda do AMAP (PT/AMAP/PSS/JF/0012/6-66-1-18), observa-se como as Muralhas, em 1922, estão muito danificadas, nesse ponto, e daí para cima (Url: “https://archeevo.amap.pt”). J. Fernandes, 1985, p.235: “1922 – Pano de Muralha da antiga estada de Fafe, parcialmente destruída para a abertura da Rua Nuno Álvares Pereira”.

78

79

80

M. A. Oliveira, 1986, p.35.

M. Bastos, 2013b, p.10.

Em 1667, as pedras dos Muros da Vila “começaram a arruinar-se, à Porta de Santa Cruz e Paços Reais”. J. L. Faria, 1667. Em 1788, a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos conseguiu “pedra dos Muros, no sítio dos Palheiros, e a Torrinha da Freiria, que se acha arruinada”. J. L. Faria, 1788.

81 NG, 21.03.1943.

82 NG, 14.11.1943.

83 M. J. Meireles, 2000, p.360.

84

M. Cardoso, 1957, p.208. Em 1925, alguém escreveu (CG, 20.01.1925) que a nossa “antiquíssima e nobre terra… tem direito a conservar aquilo que lhe legaram os seus antepassados”. Mas, na estrada de Fafe, estava a ser destruída “parte da histórica Muralha de D. Dinis, derradeiro vestígio desse glorioso cinto ameado que outrora rodeava a Cidade”, “como preciosa relíquia de um passado cheio de heroísmo e amor pátrio”. É “facto vandálico que merece toda a nossa censura e repulsa… que se está praticando, por bolchevismo moderno (entenda-se, ignorância e estupidez)”, “calcando as tradições imorredoiras de um povo que, daqui a dois dias, não tem história, não tem Monumentos, não tem nada!”.

E por mais compreensível e positivo que seja o desejo dos VSCD, de que o reconhecimento das Muralhas de Guimarães, como Monumento Nacional, em 1910, tivesse impedido situações como a ocorrida com a ‘Torre da Alfandega’, tal nunca poderia ter acontecido, porque, pelo que referirei adiante... ‘nunca’ (mas ‘nunca’) teria sido possível reconhecer as Muralhas de Guimarães, como Monumento Nacional, no Decreto desse ano.

E é preciso ir começando a dizer, sem rodeios nem ambiguidades, que: a) as Muralhas de Guimarães, em 1910, já não eram respeitadas como tal. O que restava delas era, simplesmente, um ‘estaleiro’, um depósito de pedras. E assim continuaram a ser, sujeitas às mais lamentáveis vicissitudes. b) E ainda que as omissões contidas no Decreto de 1910, acerca das Muralhas de Guimarães, foram, à luz do espírito desse tempo, ‘justificadamente’ voluntárias e intencionais.

É certo que esta questão do ‘reconhecimento’ das Muralhas como Monumento Nacional tem um valor relativo, para a História de Guimarães. Há outros assuntos, bem mais prementes, a tratar e resolver. Mas perante erros e omissões indevidas, transitando de geração em geração, o munícipe e então Vereador, Torcato Ribeiro esteve bem, ao salientar a falha e pretender ver reconhecido, ‘oficial’ e ‘formalmente’, o que ainda nos resta das magníficas Muralhas que outrora rodearam Guimarães, e os PVCCD e os VSCD estiveram, igualmente, bem, ao aprovarem a sua Proposta, gerando entendimento e conformidade, e dando, da política, a imagem colaborativa e construtiva, do que ela, realmente, deve ser.

Como não podemos recuperar os miseráveis estragos feitos, ao longo de muitas décadas85, séculos, até (por que, é evidente, nem os vimaranenses de hoje, nem Torcato Ribeiro, nem os PVCCD, nem os VSCD, são responsáveis...), ao menos ‘respeite-se’ e ‘registe-se’, autenticamente, o que ficou.

Mas a Proposta formulada veio criar uma oportunidade para se ir mais longe, na consideração das Muralhas de Guimarães, e não se foi.

Refira-se que:

a) O suporte legal para a classificação das Muralhas de Guimarães não pode ser procurado no Decreto de 16.06.1910, porque as Muralhas de Guimarães não aparecem referidas, nele.

b) É necessário esclarecer, o mais possível, o que são, hoje, ‘de facto’, as Muralhas de Guimarães – se apenas as suas partes visíveis (‘Aqui Nasceu Portugal’, Avenida Alberto Sampaio), ou também ‘as outras’, que

85 M. J. Meireles, 2000, p.77.

existem, e aparecem sumuladas no mapa que acompanha a Portaria de 04.07.1958, mas o adosso de edifícios dependentes, de um lado e do outro (‘Rua de Santo António’, Toural, Alameda, Senhora da Guia...), escondeu. Se hoje estão ocultadas, um dia poderão deixar de o estar, ou até poderão levantar problemas de sustentabilidade, e de responsabilidades diversas… por via da degradação, ou, porventura (oxalá isso nunca aconteça), de um cataclismo, por exemplo.

c) Daqui decorre que, ao reconhecer-se como Património Nacional o que resta visível, das Muralhas de Guimarães (‘Aqui Nasceu Portugal’, Avenida Alberto Sampaio), se poderá estar a adiar uma reposição do problema, no futuro, se porventura, ou quando, qualquer situação dessas se vier a colocar. Ou pretende-se, desde já, procurar salvaguardar essa resposta, com um articulado legal que o preveja?

d) Isto poderia levar, ainda (na perspetiva do conhecimento histórico, e etno-histórico, de que me ocupo, no presente trabalho), ao esclarecimento do que possa, eventualmente, subsistir dos antigos aforamentos (realizados desde o século XVII)86, e, o mais possível, de como se formaram, em que modalidades, por quantas vidas... Eles implicavam, sempre, direitos e deveres, serviços e contrapartidas, que, em determinada altura, sendo interrompidos, podem ter interferido com os títulos e a propriedade. E era interessante, para a História de Guimarães, conhecermos isso.

É legítimo perguntar: se os direitos transitaram, com quem ficaram os deveres? Como foram alienadas as posses públicas de propriedade? Como se processou a transição? Como foram justificadas87 as novas posses? Que disposições foram transmitidas (ou esquecidas) com elas? Que fundamentos

86

87

M. J. Meireles, 2000, p.33, p.75.

Na presidência de José Francisco dos Santos (1934-1937), na sessão de 08.11.1934, a Câmara deliberou “solicitar do Sr. Dr. Fernando Gilberto Pereira, [médico e professor do Liceu], autorização para, no pano de Muralha que possui no Largo 28 de Maio, [a mesma Câmara] fazer as seguintes obras: elevar, 3 a 4 fiadas, o referido muro, assentando sobre 8 ou 9 ameias de pedra” (M. J. Meireles, 2000, p.356, p.601). Quem lê este registo fica a saber que, em 1934, a entidade máxima da terra solicitou a um particular autorização para, com projeto e verbas

legais foram enunciados?

Além do seu interesse histórico, conhecimentos como estes também ajudariam a resolver, de futuro, situações ‘difíceis’ que, porventura, pudessem aparecer, como, por exemplo, a que se verificou, recentemente, com o que resta da Torre da Alfândega88 .

Seria, de facto89, muito proveitoso partir do que já conhecemos para a realização de um estudo, de dimensão plural, para se aprofundar, aos mais diversos níveis, o conhecimento sobre os pedaços de Muralhas que ainda existem e das edificações que se lhes encontram associadas – desde o levantamento da realidade, até à segurança, à conservação, às responsabilidades, à propriedade, às dimensões, aos pontos de contacto, aos serviços prestados, ao envolvimento cultural...

Temas destes são complexos, exigindo uma pluralidade de visões e contributos especializados, e teriam a maior utilidade, para Guimarães (sobrepondo-se a muitos outros...), apresentados em congressos, colóquios, encontros... sendo tema de dissertações, teses, estudos, trabalhos... sempre na perspetiva de satisfazer, acima de quaisquer ‘currículos pessoais’, o ‘currículo de Guimarães’.

Além disto, estão implícitas, na Proposta e nas declarações de voto referidas, surpresa e incompreensão, pelo facto de o Decreto de 1910 não incluir as Muralhas de Guimarães como Monumento Nacional.

Por detrás disso, está também implícita (sem ‘intenção’, é claro, mas está) uma acusação profundamente injusta, contra os políticos da 1ª década do século XX, Monárquicos e Republicanos (que, em matérias de Património, tinham entendimentos muito chegados), querendo-se significar que uns e outros foram tão públicas, fazer obras sobre um bem que, (ressalvando melhor informação), sem explicar porquê, nem quando, deixou de ser público, nem em que quadro legal isso aconteceu, com que direitos e deveres, e com que contrapartidas, para Guimarães.

88 Em 1793, “a Câmara representou à Rainha D. Maria I, protestando contra o aforamento do terreiro contíguo ao Muro, no Toural, pois este ficaria reduzido, informe e pouco adequado à montagem das feiras. A Rainha declarou os aforamentos nulos e ordenou ao Provedor da Comarca que demolisse a parte do referido Muro, para os enfiteutas poderem puxar as suas casas até à frente dele, conservando o campo a mesma largura” (Provisão Régia de 19.07.1793. J. L. Faria, 1793. Em setembro de 1812, “foi posta a lanços a pedra de ‘prepeanho’ tirada da Torre da Alfândega, que se andava demolindo…”. M. J. Meireles, 2000, p.78. Em 1950, o Museu Alberto Sampaio informou a DGMN da “tentativa em curso para montagem, “afrontosa da dignidade e orgulho legítimos” de Guimarães (NG 23.07.1950), de um café-restaurante, no pano de Muralhas situado no Largo 28 de Maio” (hoje, Largo 25 de Abril). O Museu esclareceu que o pano de Muralhas, ali existente, desde o Reinado de D. Dinis, nos princípios do século XIV, era propriedade legítima da Nação, tendo-lhe sido adicionada ou encostada, “por abuso próprio de degradação patriótica” (no século XIX), uma moradia particular que o Estado, aliás, “podia mandar desmontar quando o entendesse” (NG, 23.07.1950. M. J. Meireles, 2000, p.360).

89

A Câmara Municipal de Guimarães mostrou-se sensível à necessidade (2016) de iniciar um “processo de identificação de todo o cadastro e estudo de propriedade de todo o pano da Muralha e dos seus edifícios da Cidade de Guimarães”. Comunicado de 17.03.2016. Não tenho conhecimento dos desenvolvimentos havidos. Guimarães aguarda continuidades e resultados.

‘desleixados’ que relevaram o Castelo de Guimarães90, mas omitiram as suas Muralhas, como Monumento Nacional, no ‘seu’ Decreto, de 1910.

Ora, podem ser apontados muitos erros e excessos aos políticos de finais da Monarquia, e inícios da República, mas referir que desprezavam o Património e o que era genuinamente português e vimaranense, é acusação que não lhes cabe91 .

Uns e outros compreenderam a relevância do Património, e o seu valor formativo-cultural (as dimensões ‘Material’ e ‘Imaterial’ associadas...), e foram tão empenhados nele que publicaram o Decreto de 1910, e a legislação que lhe serviu de suporte e deu continuidade92. Aprovaram-no, uns, consentiram-no, mantiveram-no e deram-lhe sequência, os outros.

10 – As razões de as Muralhas de Guimarães não serem ‘Monumento Nacional’

Mas então: o que aconteceu para as Muralhas de Guimarães não serem incluídas, como foi o Castelo, na lista dos Monumentos Nacionais, de 1910?

A resposta pode parecer desconcertante, mas é a que é: as Muralhas de Guimarães… simplesmente, ‘não existiam’. E não existiam porque o que restava delas era, meramente, o referido ‘estaleiro’, depósito de pedra aparelhada, cedida para os mais diversos fins93 .

E os políticos dos primeiros anos do século XX tinham memória das ‘outras Muralhas’, as Muralhas garbosas, completas, verdadeiras, que tinham existido. Na sua sensibilidade, e na coerência do seu tempo, ao que restava delas, que se encontrava “em disputa de rua e de leilão”, não cabia o estatuto de Monumento Nacional.

90 O Castelo até foi contemplado, por duas vezes, em 1908 e em 1910.

91

Em questão de valores patrióticos, a República deu continuidade à Monarquia. A República que, seguindo modelos anteriores, era “medularmente burguesa, ordeira, moderada e afeiçoada a noções de propriedade, capital e liberdades, apego aos valores caseiros nos quais se incluía a defesa do património cultural e o ‘camonianismo’…” (J. Medina, 1990, p.172). É exemplo máximo desta combinação, Camões, solenemente celebrado, em 1880, que não era (como não é!) Monárquico nem Republicano, mas simplesmente... ‘Português’.

92

93

Url: “https://legislacaoregia.parlamento.pt”

Os ‘Bens Culturais’ valem pela materialidade que, formalmente, apresentam, e pela imaterialidade que lhes corresponde, formando uma ‘unidade’. Ambas as partes exigem o mesmo tratamento de rigor. O Castelo de Guimarães vale pelas suas formas, e pela “simbologia pátria nacional” que se lhe associa. Foi essa consciência que, repentinamente, ao reaparecer, o salvou de ser derribado, quando, em 1836, a Sociedade Patriótica Vimaranense pretendeu a sua demolição (F. Brito, 2014, p.54), e quando, “por 1911” (NG, 14.01.1951), foi proposto, por um Vereador da Câmara Municipal, que se empregasse a pedra do Castelo “na construção de um bairro operário”. E foi por terem perdido esse valor de Imaterialidade que as Muralhas de Guimarães foram destruídas, a princípio envergonhadamente, mas depois, às descaras, porque (apesar de terem as formas que tinham) se tornaram pedras sem sentido (Material sem Imaterial). E ainda por cima, estavam a obstaculizar a concretização de um ‘certo conceito’ de Vila/Cidade, tido como ‘superior’. No seguimento, foi dada, a essas pedras a única utilidade disponível, o seu reaproveitamento como material de construção.