5 minute read

Mayotte

MICHEL CHARPENTIER : « APRÈS CHIDO : LA FORÊT CONCENTRE TOUS LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ »

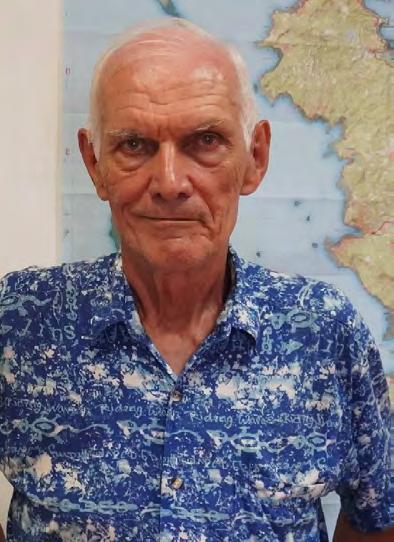

En plus de son bilan humain très lourd – une quarantaine de morts a minima et des milliers de disparus – le cyclone Chido ayant frappé Mayotte le 14 décembre 2024 a ravagé la biodiversité locale. Michel Charpentier, président de l’association Les Naturalistes de Mayotte dresse un premier bilan.

INTERVIEW

MICHEL CHARPENTIER, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION LES NATURALISTES DE MAYOTTE

CHARPENTIER, PRÉSIDENT DEL’ASSOCIATIONLES NATURALISTES DE MAYOTTE

• Deux mois après le passage de Chido, que peuton dire de ses conséquences sur les divers écosystèmes mahorais ?

- Située au sein d’un point chaud de biodiversité, l’île de Mayotte bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel avec ses 5 % de forêts naturelles. Toute l’île a été touchée, mais pas de la même façon. Le nord de Grande-Terre a le plus souffert, avec des forêts entières ayant été comme moissonnées.

À mesure que l’on descend vers le sud de l’île, les conséquences du cyclone apparaissent un peu moins destructrices, mais le bilan reste exceptionnel. Dans les régions modérément touchées, un arbre sur deux a été déraciné.

Du côté maritime, la tempête tropicale Dikeledi, qui a touché l’île en janvier, a eu un impact au moins aussi important que Chido. La tempête a en effet ravagé les récifs, particulièrement le récif-barrière, en première ligne face à la forte houle cyclonique.

• Comment se porte la faune endémique de l’île, dont l’habitat a été partiellement détruit ?

- Il est encore un peu tôt pour tirer un bilan précis, mais il est certain que toutes les espèces liées à la forêt, comme le maki ou la roussette, ont eu des pertes et que leur mortalité va croître.

Outre les morts qui sont directement liés au passage du cyclone, ces espèces frugivores ne trouvent plus de ressources pour subvenir à leurs besoins.

C’est la raison pour laquelle de plus en plus de makis sont contraints de s’approcher des villages. Ce phénomène était d’ailleurs déjà perceptible en raison de la déforestation, mais s’est amplifié après Chido. Il faut également évoquer la désocialisation et la perte de repères provoquées par le passage du cyclone, particulièrement problématiques pour les espèces communautaires comme le maki.

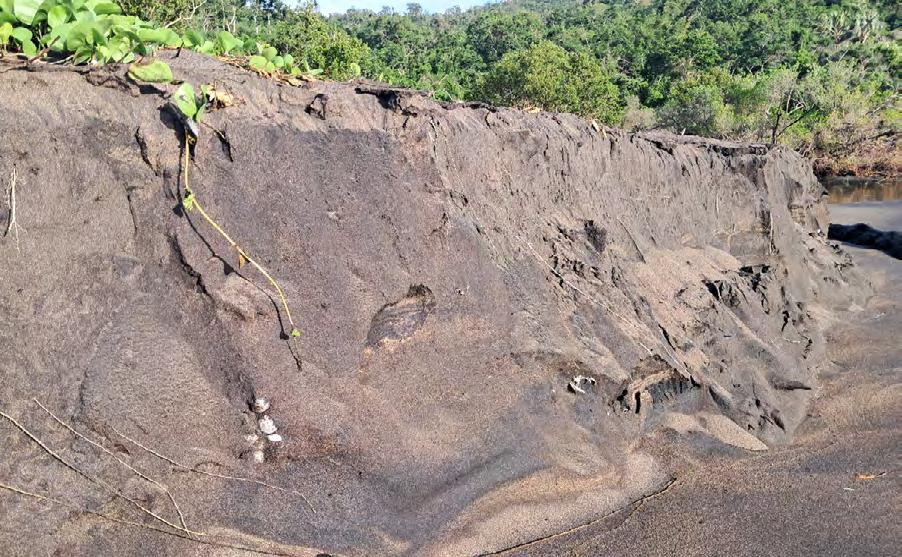

On appréhende aussi le sort de certains oiseaux, déjà en situation critique, à l’image du crabier blanc. Les cinq sites de nidification de cette espèce ont été abandonnés après le cyclone et on ignore si les crabiers ont réussi à se réfugier autre part. Enfin, le surcreusement des ravines, lié aux fortes pluies et à la houle cyclonique, a entraîné une forte érosion des plages où viennent pondre les tortues vertes, ce qui a eu pour effet de déterrer des milliers d’œufs.

Un élément vient contrebalancer ce tableau assez sombre : la végétation, même mal en point, est en train de cicatriser un peu partout dans l’île. Des arbres qui étaient complètement effeuillés et ébranchés, mais encore vivants, ont commencé un peu partout à repartir.

• Au regard de ces différents éléments, comment appréhendez-vous l’après-cyclone ?

- Du point de vue de la biodiversité, il faudra être particulièrement vigilant sur deux points : certaines espèces pionnières envahissantes risquent d’asphyxier la reprise de la végétation naturelle. D’autre part, certaines personnes profitent de cette déforestation pour y faire de la culture sur brûlis, et ce en toute illégalité, ce qui morcelle un peu plus la forêt et provoque des incendies non maîtrisés. Le maintien et l’extension du couvert forestier sont une exigence pour garantir la ressource en eau et préserver la riche biodiversité de Mayotte pour les générations futures.

Si on regarde la reconstruction, je crains qu’on en vienne à bétonner toute l’île, sans trop de vigilance pour les zones de risques naturels : bords de rivière, front de mer, zones humides, zones d’éboulement...

L’application du « Zéro artificialisation nette » est nécessaire pour préserver les espaces naturels et la biodiversité de l’île. De même, je ne peux que déplorer la réapparition des bangas [bidonvilles] dans des ravines classées comme sites à risques et dont on sait pertinemment qu’elles seront exposées aux prochains cyclones ou inondations.

• Comment penser, au contraire, la reconstruction de Mayotte dans une perspective écologique ?

- Une alternative au tout béton serait de miser, au moins en partie, sur la construction en terre, déjà utilisée dans l‘architecture traditionnelle mahoraise et qui constitue un matériau abondant, moins énergivore et de meilleure qualité thermique.

Ensuite, il faudrait profiter des budgets débloqués dans le cadre de la reconstruction pour mettre en place une ambitieuse politique de suivi et protection des espaces naturels, en particulier forestiers, qui constituent le « château d’eau » de l’île.

Dans l’opinion publique, le passage du cyclone a accentué l’intérêt croissant qu’il y a pour la biodiversité. Le sort des makis a particulièrement touché la population, et j’espère que cette sensibilité va s’élargir à la forêt toute entière, mais il y a des forces contraires très actives. De notre côté, nous tâchons d’essayer de sensibiliser les autorités à ces questions.

+ d'info ici : extrait de la vidéo (lien ICI) « Aux arbres citoyens ! » portant sur la restauration des forêts aux abords de la rivière de la Gouloué.