orld orld ertification ertification ews ews esting esting

C C T T Magazine Magazine

miglioramento continuo miglioramento continuo

Muoversi in Libertà:

Miglioramento continuo in azienda: la chiave per crescere in un Mondo che cambia

Meravigliosa...mente: Dalla performance alla cura di sé

Il futuro è oggi: Il futuro del Mondo non è il miglioramento ma il cambiamento verso la consapevolezza di sé

Responsabilità aziendale: Il rapporto tra IA e Modello 231: verso un miglioramento continuo?

Luglio/Agosto/Settembre Luglio/Agosto/Settembre 2025 2025

Redazione:

Iman Abouabdillah

Andrea Borgogno

Chantal Comegna

Barbara Cullmann

Monica Di Prima

Alessia Fallocco

Roberto Fioretti

Maria Monica Foglia

Cristina Gatto

Alessandro Giurelli

Fabio La Porta

Cosima Palazzo

Chiara Puzo

Virginia Raponi

Luca Serpericci

Francesca Simone

Hanno collaborato a questo numero: Filippo Conti

Claudia Frizzarin

Giulia Gregorini

Lorenzo Nicolò Meazza

Aurelio Misiti

Andrea Tiveron

Federica Terrone

Marco Zangari

Questo magazine non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.

La responsabilità dei contenuti delle rubriche del magazine è in capo ai soggetti titolari delle stesse.

Le foto che ritraggono i titolari delle rubriche e delle interviste del magazine sono fornite dagli stessi.

5

Il mondo di Newcert, ci presentiamo

7

ll punto di Fabio La Porta, CEO di Newcert

8

"Muoversi in Libertà"

Rubrica a cura di Claudia Frizzarin: Miglioramento continuo in azienda: la chiave per crescere in un Mondo che cambia

10

"Meravigliosa...mente"

Rubrica a cura di Giulia Gregorini: Dalla performance alla cura di sé

13

Rubrica a cura del CNIM: Lettera del Presidente Aurelio Misiti

14

Rubrica a cura del CNIM: Estratto dello Statuto

15

Rubrica a cura del CNIM: I seminari del CNIM per migliorare i processi di manutenzione: abbiamo iniziato dal settore energetico

17

"Il futuro è oggi"

Rubrica a cura di Andrea Tiveron: Il futuro del Mondo non è il miglioramento ma il cambiamento verso la consapevolezza di sé

23

#TeladoiolaISO: "Piano d’azione, cioccolato incluso!"

24

Migliorarsi applicando le norme ISO: la strada verso l’eccellenza aziendale

26

Diffondere la cultura del miglioramento continuo nelle Organizzazioni

29

Kaizen Manager: figura per il cambiamento aziendale

32

"Responsabilità aziendale"

Rubrica a cura di Lorenzo Nicolò Meazza: Il rapporto tra IA e Modello 231: verso un miglioramento continuo?

35

Gli Itinerari Neronis: Trastevere prima parte: Da piazza Belli a piazza Belli

40

I vantaggi degli investimenti nella formazione professionale

Il mondo di Newcert, ci presentiamo

Il nostro nome è Newcert S.r.l.

Certificazione, qualità e professionalità sono i tratti distintivi della nostra realtà aziendale. Siamo una società operante nel settore delle certificazioni, in qualità di business partner di Organismi di certificazione accreditati italiani ed esteri La nostra sede è a Roma, ma operiamo su tutto il territorio nazionale con professionisti qualificati in grado di offrire servizi a tutti i tipi di aziende.

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, i nostri tecnici possiedono le competenze necessarie per assicurare la conformità di Organismi accreditati per la certificazione di Sistemi di Gestione (ISO/IEC 17021), di prodotto (ISO/IEC 17065), nel campo delle ispezioni (ISO/ IEC 17020) e nella certificazione del personale (ISO/IEC 17024)

Dal nostro oggetto sociale è invece esclusa l’attività di consulenza per l’implementazione dei Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza, ecc )

Siamo apprezzati interlocutori di diverse realtà aziendali grazie al nostro impegno professionale e alla conoscenza delle normative e degli standard di settore

Tra gli elementi distintivi che ci vengono generalmente riconosciuti dai clienti, possiamo citare la competenza e la professionalità, l’esperienza nel settore e l’aggiornamento professionale continuo

Perché riusciamo a offrire un servizio di qualità così elevato? Perché siamo una vera e propria squadra! Lo spirito di gruppo fa sentire ogni membro del nostro team ben accolto e supportato, complice anche l’apertura mentale e il confronto costruttivo, obiettivi concreti della nostra modalità di relazione

Ci impegniamo con entusiasmo nel nostro lavoro perché lo troviamo davvero stimolante e sfidante, vista la grande varietà di aziende e settori nei quali operiamo. È anche per questo che siamo molto versatili nel nostro lavoro e troviamo estremamente formative e gratificanti le nostre missioni.

Nel corso degli anni siamo stati in grado di conquistare un ruolo sempre più attivo in questo settore, consolidando le competenze dei nostri professionisti nei settori della certificazione dei Sistemi di Gestione. Questo ci permette di essere considerati partner affidabili di enti di certificazione nazionale e internazionale. Inoltre siamo un punto di riferimento per i nostri clienti perché riusciamo a rispondere alle loro molteplici esigenze, anche in virtù della stretta collaborazione con esperti in settori integrativi

Da febbraio 2020 siamo soci del CNIM, Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione: questo ci consente di approfondire temi nevralgici per il miglioramento della produttività delle imprese e la sicurezza delle persone, nella consapevolezza che la Manutenzione è una questione di civiltà Per conto del CNIM il nostro amministratore cura i contenuti e l’aggiornamento del Magazine MM – Maintenance and Facility Management

Siamo anche associati all’UNI, Ente Italiano di Normazione, all’AICQ, Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare, dove abbiamo un nostro rappresentante presso il MAQ, Comitato Metodologie di Assicurazione della Qualità

Cooperiamo con importanti realtà formative e aiutiamo le organizzazioni e le persone a migliorare le loro competenze e abilità professionali. Operiamo in qualità di CFPT, Centro di Formazione Paritetico e Territoriale UNASF (Unione Nazionale Sicurezza e Formazione) – Conflavoro PMI (Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese).

Nell’ambito della collaborazione con LLC, operiamo con l’associazione ERCA European Register of Certificated Auditors per la Certificazione delle competenze professionali

Il punto di Fabio La Porta, CEO di Newcert

Bentrovate e bentrovati, il nuovo numero di Newcert Magazine è dedicato al miglioramento continuo, un approccio culturale che implica al suo interno il desiderio di evolvere e di imparare dall’esperienza.

La dott ssa Frizzarin, Presidentessa dell’Associazione MIL – Muoversi in Libertà –analizza il miglioramento continuo in azienda, focalizzandosi sul ruolo che esso ricopre in un Mondo che cambia continuamente

Nella rubrica “Meravigliosa…mente”, la dott ssa Gregorini ci spiega come il miglioramento continuo possa diventare disfunzionale se guidato da ideali irrealistici e

performativi. Riconoscere i propri limiti e accettarsi è spesso più importante della ricerca delle performance

La rubrica del CNIM è dedicata ai recenti seminari tecnici gratuiti sulla manutenzione nel settore energetico, organizzati insieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e alla sua Fondazione, con il patrocinio di ASSISTAL L’obiettivo è stato quello di diffondere la cultura tecnica e le buone pratiche in un settore oggi più che mai strategico per il futuro del Paese

Ne “Il futuro è oggi”, il dott Tiveron sottolinea come, nel Mondo “liquido” in cui viviamo, il miglioramento è spesso illusorio Solo sviluppando

una nuova coscienza collettiva saremo in grado di reagire e affrontare le sfide globali

In “Responsabilità aziendale” l’avv. Meazza analizza il rapporto tra Intelligenza Artificiale e il Modello 231, chiarendo la necessità di un’evoluzione che consenta di governare – e non subire –le trasformazioni imposte dall’innovazione

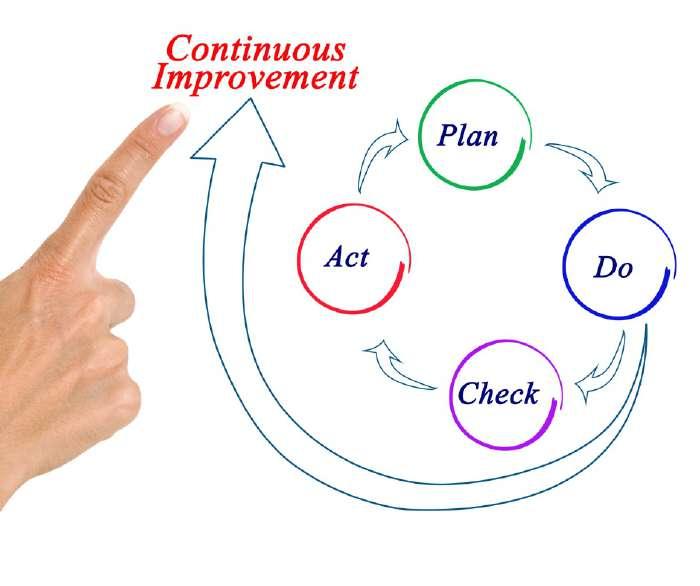

Il miglioramento continuo è alla base del ciclo PDCA, su cui si fondano gli standard ISO La redazione approfondisce il ruolo della normazione volontaria per l’eccellenza aziendale. Un focus è dedicato alla figura del Kaizen Manager, fondamentale per la diffusione del miglioramento continuo A questo proposito, è stata dedicata una guida in sette punti applicabile a qualsiasi Organizzazione

Il nuovo Itinerario Neronis riprende da piazza Belli, continuando la scoperta di Trastevere che avevamo lasciato nel precedente Magazine

Mi auguro che i contenuti di questo numero possano ispirarvi con nuovi spunti e idee per coltivare il vostro percorso quotidiano di crescita e miglioramento continuo.

Buona lettura!

"Muoversi in Libertà"

Rubrica a cura di Claudia Frizzarin

Miglioramento continuo in azienda: la chiave

per

crescere in un Mondo che cambia

Tempo di lettura: 2 minuti

La dott.ssa Claudia Frizzarin è la cofondatrice e la Presidentessa di MIL – Muoversi in Libertà

L’Associazione MIL, nata nel 2020, si fonda sull’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che dei pregiudizi e degli stereotipi che coinvolgono il mondo della disabilità.

Claudia Frizzarin si occupa

della sensibilizzazione al “diverso” in modo creativo e culturale, mirando all’inclusione sociale e professionale delle persone con disabilità

“Muoversi in Libertà” non si riferisce esclusivamente alle barriere architettoniche che incontriamo ogni giorno, significa piuttosto consentire a chiunque di muoversi liberamente all’interno della società moderna.

In un mercato sempre più competitivo, in cui l’innovazione è all’ordine del giorno e le esigenze dei clienti cambiano rapidamente, le aziende che sopravvivono –e prosperano – sono quelle che imparano continuamente Il miglioramento continuo, più che una buona pratica, è oggi una necessità strategica

Cos’è il miglioramento continuo in azienda?

È l’impegno collettivo – da parte di persone, team e leadership – a migliorare costantemente i processi, i prodotti, i servizi e le competenze. È un approccio sistemico, non episodico, che mira a ottimizzare ciò che funziona e a correggere ciò che non funziona, ogni giorno.

Nato in ambito industriale con il modello Kaizen giapponese, il miglioramento continuo si è ormai diffuso in tutti i settori: produzione, marketing, risorse umane, customer service, finanza

Perché è strategico per le Organizzazioni

1. Aumenta l’efficienza: riduce gli sprechi, ottimizza i processi e migliora la qualità senza dover ricorrere a grandi investimenti;

2. Favorisce l’innovazione diffusa: ogni collaboratore diventa un potenziale miglioratore, non solo chi si occupa di R&D;

3. Rende l’azienda più agile: in un contesto incerto, saper apprendere e adattarsi rapidamente è un vantaggio competitivo enorme;

4. Migliora il clima interno: coinvolgere le persone in processi di miglioramento continuo le fa sentire parte attiva del cambiamento e valorizzate;

5 Aumenta la soddisfazione del cliente: piccoli miglioramenti costanti si riflettono in una customer experience più fluida ed efficace.

Come promuoverlo concretamente in azienda

• Cultura del feedback: crea spazi strutturati in cui ogni persona possa proporre miglioramenti, segnalare criticità, suggerire soluzioni;

• Riunioni brevi ma regolari: daily meeting, retrospettive agili, momenti di “lesson learned” dopo i progetti sono occasioni fondamentali per apprendere e correggere;

• Indicatori chiari e condivisi: non si può migliorare ciò che non si misura KPI semplici ma significativi aiutano a monitorare l’impatto dei cambiamenti;

• Formazione continua: investire nella crescita delle persone non è un costo, è un acceleratore di competitività;

• Leadership d’esempio: i manager devono essere i primi a praticare il miglioramento continuo, mostrando apertura al cambiamento e disponibilità ad ascoltare.

Un processo, non un progetto

Il miglioramento continuo non è una fase che si inserisce una tantum in un piano aziendale: è una mentalità Non ha una scadenza, perché nasce dalla consapevolezza che tutto è perfettibile. In un’Organizzazione che adotta questa visione, ogni problema è un’occasione per imparare, e ogni successo è un punto di partenza per il prossimo passo.

Il miglioramento continuo in azienda è molto più di una tecnica: è una scelta culturale. È il passaggio da un’Organizzazione statica a una che apprende, cresce, si adatta e innova ogni giorno In un contesto economico che premia la flessibilità e la velocità, adottare questa filosofia significa, infatti, costruire un’Organizzazione solida, resiliente e orientata al futuro.

© Di Claudia Frizzarin Riproduzione riservata

"Meravigliosa...mente"

Rubrica a cura di Giulia Gregorini

Dalla performance alla cura di sé

Tempo di lettura: 3 minuti

“Meravigliosa..mente” nasce dalla collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta Giulia Gregorini grazie alla quale cercheremo di rendere la psicologia accessibile a tutti al fine di migliorare il nostro quotidiano

La psicologia, attraverso lo studio del comportamento umano, offre infatti una chiave di lettura su ciò che accade intorno a noi e può guidarci nella vita di tutti i

giorni, dandoci così un valido contributo nel migliorare il benessere di ciascuno di noi, consentendo di vivere una vita sana e soddisfacente Meravigliosa mente è uno spazio pensato per tutti coloro che hanno voglia di informarsi su diversi temi “psicologici” che tratteremo in modo semplice e pratico

che ci invitano a migliorarci continuamente. Cosa ne pensa?

Credo che oggi si assista a un rischio importante, ossia quello di validare miti individualisti e narcisistici che enfatizzano l’apparenza e la performance a scapito dell’umanizzazione e del valore della relazione.

Rincorrere la perfezione è una posizione fallimentare in partenza che può facilmente enfatizzare vissuti di frustrazione e inadeguatezza.

Sovente le persone si propongono obiettivi che non trovano compimento ma si trasformano in reiterati insuccessi per cui si colpevolizzano

Se il miglioramento di sé viene interpretato come un aspetto performante, una rincorsa di ideali irraggiungibili assume una declinazione disfunzionale che non facilita il benessere

Bentornata dott.ssa Gregorini. Oggi assistiamo a molti messaggi mediatici

Se, invece, intendiamo il miglioramento come il diritto a prendersi cura di sé e delle

relazioni è un concetto chiaramente da promuovere e sostenere

Ciò presuppone l’ascolto interno, il riconoscimento dei propri bisogni e la sana accettazione dei limiti

Un contatto autentico con la propria persona facilita un sano senso di autostima che è alla base della cura di sé Se non ci si ama sarà molto improbabile trattarsi davvero bene e migliorare ciò che si desidera.

Una carente stima di sé può alimentare la ricerca illusoria e disfunzionale di “correzioni” e “compensazioni” mai risolutive

Se, ad esempio, si fa sport perché ciò crea beneficio alla propria salute fisica mentale e migliora anche l’immagine di sé è un’espressione sana della cura personale Al contrario, se lo sport diviene lo strumento per inseguire ossessivamente un modello fisico perdendo anche il piacere e la flessibilità può sottendere significati disfunzionali.

Nella sua esperienza professionale lavora anche con i bambini. Nota che già a partire dall’infanzia ci sia una eccessiva attenzione alla performance?

Sicuramente si, ed è l’esito di una multifattorialità complessa. La performance è una dimensione dell’esperienza e non va negata ma non può

essere esasperata, non può divenire totalizzante

Intendo dire che, se un bambino sperimenta l’ansia per un compito o per una gara è fisiologico e adattivo, ma se sente che il proprio valore dipende dal voto e dal risultato è un campanello d’allarme

Il bambino è un essere profondamente relazionale e non possiamo comprendere il suo mondo interno e i suoi comportamenti senza prima ampliare la prospettiva d’osservazione, includendo il sistema familiare, quello scolastico, i contesti sportivi.

I genitori sono i primi a sentirsi schiacciati da modelli ideali poco umanizzati e spesso inconsciamente proiettano il proprio senso di inadeguatezza sui figli Vivono le naturali difficoltà del bambino come conferma

della loro incapacità o i suoi successi come validazione del proprio operato

Ciò innesca un circolo vizioso che rischia di minare l’esperienza fondamentale di amore incondizionato e compromette la delineazione di un confine sano tra l’adulto e il bambino. Un figlio non è il prolungamento genitoriale ma una persona dotata di una propria soggettività

Un bambino che sente che può essere amato solo se sarà “bravo, buono e bello” potrà incontrare notevoli difficoltà nel percorso di crescita, rispetto alla costruzione dell’immagine di sé, nelle relazioni interpersonali, nel tollerare la sana e necessaria frustrazione

Utilizzare i social network influisce su questi aspetti?

Il mondo virtuale e in partico

lare i social network inevitabilmente attraverso l’esposizione continua a profili che vantano case da sogno, vacanze stellari, corpi scultorei e famiglie perfette, trasmettono illusioni sul denaro, sul successo e sul benessere poco ancorate a un piano di realtà.

Inoltre, fagocitano l’esposizione dell’immagine di sé e dei frammenti della propria vita nelle migliori versioni, favorendo la ricerca dell’approvazione e quindi dei like, dei followers È umana la considerazione del “rispecchiamento sociale” ma non può divenire pervasivo e intrusivo, non può essere il metro della stima di sé

Ciò non significa demonizzare l’uso dei social network ma attenzionarne i rischi. Circolano, inoltre, molti contenuti che esaltano “le regole della felicità” Stare bene è un diritto fondamentale ma non significa vivere in uno stato di maniacalità pe

renne e costante È pericoloso trasmettere l’idea di poter eludere la tristezza, il dolore, la mancanza che invece sono aspetti non solo profondamente umani ma anche preziosi per la propria crescita e per la consapevolezza di sé.

I propri vuoti vanno abitati, i dolori attraversati Non è nella ricerca compulsiva, né nell’anestetizzazione, la soluzione

Bisogna centralizzare aspetti come l’accettazione del limite, l’impegno nelle relazioni, il sacrificio per la realizzazione, ma anche la frustrazione, l’insuccesso, gli essenziali bisogni affettivi

Conoscersi e accettarsi, accogliendo le umane fragilità è la premessa essenziale per poter sentire il diritto a prendersi cura di sé in una prospettiva di sano miglioramento, senza inseguire modelli utopici ma valorizzando la propria unicità

MM Maintenance and

Facility Management

Lettera del Presidente Aurelio Misiti

Caro Socio,

Il CNIM costituito nel 1990 sulla spinta dei Ministeri dell’Università e dell’allora Ministero del Commercio e dell’Artigianato (M I C A ) attraverso numerose pubblicazioni, corsi di formazione e Master Universitari ha contribuito alla diffusione della cultura della Manutenzione tanto che in numerose Università (circa 30) sono stati inserite materie sulla Manutenzione nei corsi di laurea Industriali e CiviliAmbientali. Il nostro Comitato è stato riconosciuto nel 1999 dal M.I.C.A. quale “Istituto di riferimento per lo sviluppo di studi e ricerche nel settore della gestione e manutenzione di opere e impianti” Nel prossimo biennio 20252026, il Consiglio Direttivo intende promuovere la propria azione attorno a tre aree strategiche:

1. Sostenibilità ambientale e sociale: È necessario promuovere modelli di manutenzione orientati a ridurre l’impatto ambientale delle opere in costruzione

2. Transizione digitale:

La digitalizzazione è un fattore chiave per la competitività e l’innovazione nel settore manutentivo. Il C.N.I.M. si propone di stimolare l’integrazione di tecnologie emergenti al fine di abilitare nuove modalità di gestione e controllo

3. Massima attenzione nella formazione dei lavoratori delle aziende subappaltatrici nelle infrastrutture ed in particolare nel settore Ferroviario Italiano.

Il Consiglio Direttivo ha impegnato il Comitato a partecipare attivamente alla trasformazione del settore energetico con riferimento ai trasporti dove si ritiene necessario un cambio fondamentale dei combustibili tradizionali e quindi l’utilizzo sempre più ampio dell’uso dell’idrogeno al fine di evitare l’inquinamento nell’ambiente Di particolare interesse, dopo l’importante lavoro insieme alle Università La Sapienza, Calabria e Mediterranea svolto su incarico delle Ferrovie, che sta portando a sperimentazioni in numerose regioni italiane, è notevole la possibilità che si apre per i trasporti di Roma Capitale che ha avuto inizio con una convenzione tra il Dipartimento de La Sapienza, con il supporto del CNIM, e la Giunta del Comune di Roma per trasformare gli autobus della Capitale da Bus con motore diesel a motore a celle a combustibile ad idrogeno Il C.N.I.M. ritiene che oltre la modifica dei motori degli autobus sarà necessario trasformare in futuro i motori dei camion dell’A.M.A. e quelli degli autoveicoli dell’ACEA che porterà un grande sollievo all’ambiente di Roma Capitale Il C N I M tratterà con il Governo della Città la possibilità di concorrere a questo grande obiettivo da realizzare nei prossimi anni Il C N I M continuerà a favorire il dialogo tra imprese, associazioni professionali e Università, creando un terreno comune per l’innovazione e la condivisione di buone pratiche

MM Maintenance and

Facility Management

Rubrica a cura del CNIM

Presidente: Prof Ing A Misiti

Segretario Generale: dott F La Porta

Comitato di Redazione: dott F La Porta, PhD ing M Migliarese Caputi, ing G Pavirani

Estratto dello Statuto: (Dall'art 1) Costituzione e sede

Sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato è costituita, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, una Associazione denominata

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LA MANUTENZIONE

“CNIM”

Il CNIM intende porsi come punto di riferimento nazionale per tutti i settori italiani di produzione di beni e di fornitura di servizi, al fine di concertare, con l’insieme delle parti interessate, specifiche azioni di promozione e di intervento nel campo della manutenzione.

Il CNIM si prefigge inoltre di diffondere nel tessuto industriale del paese, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, la conoscenza delle metodologie di manutenzione, sia manageriali che tecniche L’Associazione non ha fini di lucro

(Dall'art.2) Scopi

Sensibilizzare i diversi settori industriali e dei servizi sulle opportunità rappresentate dalla messa in atto del “progetto manutenzione”;

Informare i diversi settori circa gli sviluppi che avvengono nel campo della manutenzione, indicando le opportunità offerte sia dal mercato sia dalla legislazione;

Formare, individuati gli idonei giacimenti di cultura manutentiva nel Paese, il personale addetto alle attività di manutenzione mediante l’organizzazione di corsi e seminari sulla normativa di manutenzione come pure sulle metodologie tecniche e di gestione;

Assistere ed aiutare le imprese nella attuazione dei loro “progetti manutenzione”, promuovere l’offerta di servizi di manutenzione, destinati sia al mercato italiano che a quello estero, attraverso iniziative tendenti ad individuare e qualificare gli operatori italiani del settore.

(Dall'art.3) Membri dell’associazione

Possono far parte del CNIM:

le imprese italiane in qualunque forma costituite;

le società, associazioni, consorzi, enti pubblici o privati, ecc., che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità del CNIM o che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall’associazione medesima

Sono soci di diritto:

l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

I seminari del CNIM per migliorare i processi di manutenzione: abbiamo

iniziato dal settore energetico

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione (CNIM), insieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e alla sua Fondazione, ha organizzato due seminari tecnici gratuiti dedicati ai temi della manutenzione nel settore energetico, con il patrocinio di ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

Il primo incontro si è svolto il 20 giugno 2025, dal titolo “La Manutenzione nel settore energetico: gli aspetti teorici e normativi”. L’evento ha approfondito il

quadro normativo, oltre che le professionalità manageriali collegate alla manutenzione degli impianti energetici, con interventi di esponenti di FEDERMANAGER e di docenti universitari dell’Università La Sapienza.

Il seminario è stato moderato dal Prof Aurelio Misiti, Presidente del CNIM, dall’Ing Massimo Cerri, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia. Hanno partecipato all’evento l’Ing Giuseppe Colombi, Coordinatore delle Commissioni nazionali di settore della FEDERMANAGER, il Prof. Franco Rispoli, Ordinario di

Sistemi avanzati di Energia dell’Università La Sapienza e il Prof. Domenico Borello, Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza, Università di Roma.

Tra i temi trattati:

Le professionalità manageriali per la ripresa dello sviluppo del Paese;

L’energia avanzata e la manutenzione;

Le nuove energie e la manutenzione.

Il secondo appuntamento si è tenuto il 4 luglio 2025, intitolato “La Manutenzione nel settore energetico: casi studio” In questa occasione si è dato spazio ad applicazioni pratiche, esperienze e casi reali, tra cui il ruolo della manutenzione negli impianti per la produzione, compressione e gestione dell’idrogeno

Il seminario è stato moderato dal Prof. Aurelio Misiti, Presidente del CNIM, dall’Ing Massimo Cerri, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia e dall’Ing. Mauro Donnini, Responsa

bile Area Tecnica & Energia

ASSISTAL Hanno partecipato all’evento l’Ing Angelo Moreno, già dirigente ENEA e membro del Consiglio Direttivo del CNIM, il Dott. Marco Golinelli, Vice Presidente di ANIMA Confindustria, il Prof Alessandro Corsini, Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università La Sapienza, l’Ing Fabio Croccolo, già Dirigente Generale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Prof Giuseppe Parise, Ordinario di Distribuzione ed Utilizzazione dell’Energia Elettrica, DIAEE della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università La Sapienza

È stata presentata la posizione di ANIMA Confindustria sulla manutenzione degli impianti energetici, l’Intelligenza Artificiale e O&M di sistemi energetici: casi d’uso ed esperienze. Sono stati poi approfonditi i temi: “La ma

nutenzione nel sistema ferroviario con riferimento all’energia” e “La manutenzione di un sistema elettrico complesso: caso Camera dei Deputati”.

Entrambi i seminari, validi per l’ottenimento di 4 CFP, si sono tenuti presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in Piazza della Repubblica, 59

Attraverso queste iniziative, il CNIM e l’Ordine degli Ingegneri di Roma hanno confermato il proprio impegno nel diffondere cultura tecnica e buone pratiche in un settore, quello energetico, oggi più che mai strategico per il futuro del Paese.

Stiamo lavorando ai prossimi seminari in programma a settembre; con il coinvolgimento dei Geometri e degli Architetti degli Ordini di Roma e provincia, ci occuperemo del processo di manutenzione nell’edilizia civile.

© Di Fabio La Porta Segretario Generale Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione (CNIM) Riproduzione riservata

Gli articoli del CNIM sono raggiungibili sia su https:// mmcnim net/ che sul nuovo indirizzo web: http://comitatonazionaleitalianomanutenzione.it/

Segui il Comitato anche sui canali social Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e TikTok.

"Il futuro è oggi"

Rubrica a cura di Andrea Tiveron

Il futuro del Mondo non è il miglioramento ma il cambiamento verso la consapevolezza di sé

Tempo di lettura: 6 minuti

“Il futuro è oggi” nasce dalla collaborazione con Andrea Tiveron, economista e direttore della società eMetodi Il dott Tiveron è esperto di economia digitale e di innovazione delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di Business Process Management, di automazione di processo nei più differenti ambiti di impegno, di gestione tecnica del costruito e di Facility Management

Migliorare? Ma cosa? Migliorare continuamente? Ma quando?

Queste semplici domande dovrebbero già avere la compiuta risposta

Dobbiamo smettere, infatti, di accettare di far parte di un sistema di credenze, alcune delle quali ci sono state tramandate per decenni Una di questa è proprio la favola del miglioramento continuo. Ebbene questo se mai è stato una possibilità risale

a una realtà che non esiste più da tempo. Troppo tempo. Una imbarazzante quantità

Quando Zygmunt Bauman teorizzò il termine “società liquida” nel 1999 molto probabilmente – o forse sicuramente – non avrebbe mai immaginato che quella stessa società sarebbe diventata così incerta da pensare di poter risolvere la sua fluida fragilità affidandosi a una intelligenza artificiale solo venti anni dopo o, secondo i veri esperti, anche molto meno.

Ma a tanto è arrivata la società La distanza tra la realtà dell’umano e la tecnologia è tale che sia arrivata di fatto a una delega più o meno totale di azione e di competenze Se fosse possibile guardare la Terra dall’alto come osservatori extraterrestri si potrebbe dire che veramente l’umanità è senza speranza

La tecnologia, infatti, già da diverso tempo si alimenta da sé stessa. Non c’è più alcun rapporto tra innovazioni e bisogni dell’uomo e per questo

la tecnologia si alimenta senza per nulla preoccuparsi se il suo utilizzo sia realmente compiuto, né tanto meno se sia a vero vantaggio dell’uomo, inteso nella sua pienezza e nella sua totalità Non è un caso se molte delle nostre più importanti tecnologie, compresa quella digitale, sono spesse volte sottoutilizzate nella realtà corrente degli umani O anche che, quando queste tecnologie subiscono un cambiamento, proprio nel senso di miglioramento, le caratteristiche delle cose modificate non sono note ai destinatari della tecnologia stessa E inoltre, che molte delle più innovative soluzioni tecnologiche sono finalizzate a soddisfare i bisogni di pochi quando contestualmente vanno a ledere quelli di molti.

Cosa sappiamo, ad esempio, dell’impatto che l’utilizzo sempre più estensivo di enormi data center necessari per il funzionamento dei calcolatori sta comportando rispetto alla stessa sopravvivenza del pianeta?

Se chiediamo all’intelligenza artificiale le risposte allo stesso prompt (la sequenza di istruzioni di ingresso che va fornita come input da un utente a un algoritmo di apprendimento automatico –N.d.R.): «Qual è l’impatto in termini di sostenibilità dei calcolatori utilizzati nei data center?» appaiono molto diverse.

Perché questa diversità?

Il testo di Copilot (Microsoft) è molto più breve, meno articolato e non riporta punti fondamentali come, ad esempio, quello dei consumi di acqua che sta divenendo di fondamentale urgenza Lo riportiamo di seguito:

“L’impatto dei calcolatori nei data center in termini di sostenibilità è significativo e multifattoriale Ecco alcuni punti chiave:

1. Consumo Energetico: I data center consumano circa 200 terawattora (TWh) di elettricità all’anno, pari a circa l’1% della domanda mondiale. Questo consumo è destinato a crescere con l’aumento della digitalizzazione e l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il cloud computing.

2 Emissioni di CO2: L’industria IT, inclusi i data center,

è responsabile di circa il 4% delle emissioni globali di CO2 Questo impatto è dovuto sia all’energia necessaria per alimentare i server sia a quella per il raffreddamento delle apparecchiature.

3 Efficienza Energetica: La Power Usage Effectiveness (PUE) è una metrica standardizzata per misurare l’efficienza energetica dei data center Migliorare la PUE attraverso tecnologie di raffreddamento ad alta efficienza e l’uso di energia rinnovabile può ridurre in modo significativo l’impatto ambientale

4. Soluzioni Green: Implementare data center green, che utilizzano energia rinnovabile e tecnologie di virtualizzazione, può aiutare a mitigare l’impatto ambientale Inoltre, pratiche come il monitoraggio intelligente dei consumi e l’ottimizzazione

degli spazi contribuiscono alla sostenibilità

5. Economia Circolare: Riciclare i componenti tecnologici e adottare infrastrutture modulari sono strategie efficaci per ridurre l’impatto ambientale dei data center

Questi aspetti evidenziano la necessità di un approccio sostenibile nella gestione dei data center per ridurre il loro impatto ambientale”.

La risposta di Gemini (Google) è, invece, molte volte più puntuale e approfondita:

“I calcolatori utilizzati nei data center hanno un impatto significativo sulla sostenibilità, principalmente a causa del loro elevato consumo energetico e delle conseguenti emissioni di gas serra. Ecco un’analisi più dettagliata:

1. Consumo Energetico:

• Enorme Fabbisogno: I data center sono tra i maggiori consumatori di energia a livello globale. Secondo alcune stime, consumano tra l’1% e il 3% dell’elettricità mondiale Questa percentuale è destinata ad aumentare significativamente nei prossimi anni (le previsioni per il 2030 parlano di un possibile 13% del consumo di potenza globale)

• Raffreddamento: Una parte considerevole di questa energia non è direttamente utilizzata dai server per i calcoli, ma è destinata al raffreddamento I server producono una grande quantità di calore, e per mantenere le temperature operative ideali, quasi la metà dell’energia assorbita da un data center può essere impiegata per i sistemi di raffreddamento.

• Crescita esponenziale: La crescente domanda di servizi digitali, assieme all’aumento

della quantità di dati generati e allo sviluppo di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale stanno portando a un’espansione rapida dei data center e, di conseguenza, a un aumento ancora maggiore del loro consumo energetico

2. Emissioni di Gas Serra (CO2):

• Dipendenza da Fonti Fossili: Molti data center si trovano in regioni dove l’energia è economica, anche se più inquinante, e questo si traduce in un’alta “intensità di carbonio” dell’energia utilizzata

• Contributo alle Emissioni Globali: I data center e le reti di trasmissione sono responsabili di una percentuale significativa delle emissioni globali di gas serra (stimata intorno all’12%, ma con previsioni di crescita a 2,5 miliardi di tonnellate entro il 2030, il che li renderebbe il quarto inquinatore mondiale).

• Emissioni Indirette (Scope 3): Oltre alle emissioni dirette del consumo energetico, ci sono anche le emissioni indirette (Scope 3), legate alla catena di approvvigionamento, alla produzione delle apparecchiature e al loro smaltimento, che possono essere molto più elevate delle emissioni dirette e sono difficili da contabilizzare

3 Impatto sulla Risorsa Idrica: Alcuni sistemi di raffreddamento dei data center richiedono notevoli

quantità d’acqua, creando un ulteriore impatto ambientale

• Strategie per la Sostenibilità:

Al fine di mitigare l’impatto ambientale, l’industria dei data center sta adottando diverse strategie:

• Efficienza Energetica:

PUE (Power Usage Effectiveness): È una metrica chiave per valutare l’efficienza energetica. Un PUE ideale si avvicina a 1, indicando che quasi tutta l’energia è dedicata alle operazioni IT Si è passati da una media PUE di 2,5 nel 2007 a 1,57 nel 2021, con i maggiori operatori che raggiungono valori ancora più bassi (es Facebook 1,09).

Sistemi di Raffreddamento

Avanzati: Utilizzo di free cooling (sfruttando l’aria esterna più fredda), raffreddamento a liquido e contenimento del corridoio caldo/freddo.

Hardware a Basso Consumo: Impiego di server, storage e apparecchiature di rete a risparmio energetico (es. SSD al posto degli HDD tradizionali, processori e schede grafiche di ultima generazione ottimizzati).

Virtualizzazione e Cloud Computing: Riduzione del numero di server fisici tramite la virtualizzazione e migrazione al cloud, in grado di ottimizzare l’uso delle risorse

DCIM e BMS: Software di Gestione della Infrastruttura del Data Center (DCIM) e Sistemi di Gestione degli Edifici (BMS) per monitorare e ottimizzare l’uso dell’energia.

• Energie Rinnovabili:

Acquisto di Energia Verde: Utilizzo di fonti di energia rinnovabile (solare, eolico, idroelettrico) direttamente in loco o tramite l’acquisto di energia verde da fornitori

GEC (Green Energy Coefficient): Misura la percentuale di energia rinnovabile utilizzata L’obiettivo è, infatti, raggiungere il 100% di corrispondenza tra produzione e consumo rinnovabile ora per ora

• Riutilizzo del Calore di Scarto:

Recupero del calore prodotto dai data center per ri

scaldare edifici o per altri usi industriali

• Economia Circolare:

Riciclo e Riuso: Promozione del riutilizzo, riparazione e riciclo dei server e delle altre apparecchiature.

Decommissioning: Gestione sostenibile del fine vita delle infrastrutture

• Certificazioni e Standard:

Adozione di standard come l’EU Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centres e il Climate Neutral Data Centre Pact.

In sintesi, i calcolatori nei data center hanno un impatto ambientale considerevole a causa del loro consumo energetico e delle emissioni di CO2 Tuttavia, l’industria sta compiendo passi significativi verso la sostenibilità

attraverso l’adozione di tecnologie e pratiche più efficienti, l’uso di energie rinnovabili e l’implementazione di principi di economia circolare.”

Ma è normale che sia così Come ho già spiegato in questa rubrica stanno prevalendo i “dati artificiali” e per questo i diversi fornitori di AI possono influenzare le risposte a proprio piacimento

Il termine “miglioramento” esprime l’azione del rendere “migliore” una cosa, giungere a realizzare “qualsiasi cosa che, per qualche motivo, si consideri più soddisfacente di altre analoghe” (cfr. dizionario Treccani)

Ma da quanto tempo abbiamo perso completamente la possibilità di discernere la qualità migliore? Da moltissimo tempo Da quando, cioè, la complessità domi

nante di ogni sistema rende di fatto la quantità delle scelte talmente esorbitante da rendere impossibile qualsiasi tipo di valutazione.

Ebbene di fronte alla liquidità della società e la complessità dei sistemi che la governano siamo sicuri che si possa parlare ancora di miglioramento? Abbiamo veramente la possibilità di rendere migliore qualcosa che solo un istante successivo è diversa?

La società liquida significa instabile e non duratura Quando queste caratteristiche divengono preponderanti vuol dire che diveniamo incapaci di migliorare qualsiasi cosa perché questa di fatto è già cambiata nel momento stesso nel quale ci accingiamo a osservarla per migliorarla

E avviene in tutte le relazioni

umane In quelle spirituali, quelle sentimentali, quelle famigliari e quelle organizzative in generale: politiche, lavorative, oltre altre. In tutte queste la crescente assenza di pilastri fondamentali della società liquida conduce sempre di più a un progressivo individualismo che porta gli umani a modificarsi senza troppa attenzione agli effetti del proprio agire

E così se veramente dobbiamo ancora concepire una umanità capace di attrarre relazioni questo non può che divenire una continua capacità di cambiamento piuttosto che di miglioramento.

Si tratta di concepire una capacità di reazione che sappia accettare ogni deformazione della realtà per immaginare scenari nuovi riformativi e rifondatori del patto che sta mancando a una umanità completamente globalizzata ma profondamente disunita e piena di pericolosi contrasti.

È auspicabile una nuova unione capace di generare una difesa comune da tutti gli attacchi che l’umanità sta subendo e che provengono da fonti sempre diverse con una frequenza sempre più impressionante.

Ma quello che fa veramente paura è proprio vedere, di contro, una umanità assente priva di riconoscersi come una unità e per questo incapace di reagire in qualsiasi modo In definitiva il

futuro del Mondo è fatto di cambiamento continuo e non certo di un vano tentativo di un miglioramento che le condizioni non consentono in nessun modo di dimostrare.

Si tratta di comprendere una capacità di resilienza al cambiamento, ma non tanto nel senso del termine virtuoso che gli è stato attribuito, quanto piuttosto come presupposto per ritrovare una forza perduta o completamente dimenticata perché volutamente annichilita dalle forze più oscure di coloro che hanno il potere di influire sulla vita delle moltitudini

È necessario, quindi, generare una capacità di resilienza finalizzata alla costituzione di una consapevolezza di sé, esattamente quella che oggi sembra completamente assente. Una umanità consapevole, infatti, non potrebbe che unirsi e non dividersi per la necessità di rappresentarsi come unità di fronte alle

sempre crescenti minacce della sua sopravvivenza

Appare, infatti, che sempre di più dimentichiamo che l’unione fa la forza e lo facciamo in una condizione nella quale siamo già per la quasi totalità degli umani uniti digitalmente.

La domanda da porsi è dunque come sia possibile che, ad esempio, di fronte alla guerra economica o, peggio, armata, non siamo già tutti concordi come una voce sola per agire al posto di tutti coloro che detengono il potere ma lo esercitano privi di qualsiasi coscienza. O come è possibile che di fronte alla questione climatica e alla minaccia dell’aumento della temperatura globale, non siamo già tutti pronti all’unisono a rispondere con una ferma volontà, di fronte a tutti coloro che si ostinano a ignorarla completamente pur di continuare ad accumulare ricchezza.

#TeladoiolaISO “Piano d’azione, cioccolato incluso!”

Migliorarsi applicando le norme ISO: la strada verso l’eccellenza aziendale

Tempo di lettura: 2 minuti

All’interno di un contesto globale sempre più competitivo e multiforme, il miglioramento continuo rappresenta una leva strategica per le Organizzazioni che desiderano distinguersi sul mercato e fare la differenza

Non è un caso, quindi, se le norme ISO riconoscono tale aspetto come principio cardine per garantire qualità, efficienza, oltre che capacità di adattamento nel tempo

Ma cosa significa davvero miglioramento continuo? Non si tratta solo di correggere errori o ottimizzare processi, ma piuttosto di un vero e proprio approccio culturale che implica al suo interno il desi

derio costante di evolvere, di imparare dall’esperienza e di rispondere in modo proattivo alle esigenze di collaboratori, collaboratrici, stakeholder e clienti.

Analizziamo nel dettaglio questo comportamento e i benefici che conseguono dalla sua applicazione

Il ciclo PDCA: il cuore del miglioramento continuo

Il ciclo di Deming, noto anche come PDCA (PlanDoCheckAct) è la base del miglioramento continuo. Una sua definizione esaustiva è contenuta all’interno della ISO 9001 che dedica ampio spazio al miglioramento come elemento chiave di un Si

stema di Gestione per la Qualità (SGQ). Esso viene descritto come segue:

• Plan (Pianificare): stabilire gli obiettivi di un sistema e i suoi processi e le risorse necessarie per fornire risultati in conformità ai requisiti del/ della cliente e alle politiche dell’Organizzazione, e identificare e affrontare i rischi e le opportunità;

• Do (Fare): attuare ciò che è stato pianificato;

• Check (Verificare): monitorare e (quando applicabile) misurare i processi e i prodotti e servizi risultanti, a fronte delle politiche, degli obiettivi, dei requisiti e delle attività pianificate e riferire sui risultati;

• Act (Agire): intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario

Si tratta di un processo semplice nella forma, ma potente nella sua applicazione, in grado di generare valore sia a livello operativo che strategico

Questo approccio non deve essere inteso come un’attività occasionale, ma come una pratica strutturata che richiede metodo, coinvolgimento e visione aziendale.

Il miglioramento continuo: approccio trasversale delle norme ISO

Il principio del miglioramento continuo non è una prerogativa esclusiva della ISO 9001, ma interessa anche altri standard ISO, come la 14001 (Sistemi di Gestione ambientale), la 45001 (Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e la 27001 (Sistemi di Gestione per la sicurezza delle informazioni).

In tutti i casi, migliorare significa identificare opportunità, gestire rischi e costruire valore nel lungo periodo.

La centralità di questo principio si riflette anche nei benefici tangibili che le aziende riscontrano: maggiore soddisfazione dei/delle clienti, ma anche riduzione degli sprechi e ottimizzazione dei processi, un più elevato coinvolgimento del personale e una maggiore e diffusa capacità di adattarsi al cambiamento.

Leadership e cultura aziendale: leve essenziali del miglioramento continuo

Affinché il miglioramento continuo diventi reale, non basta un sistema ben progettato: serve una leadership determinata. Le norme ISO attribuiscono alla Direzione un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura organizzativa che favorisce la crescita, l’innovazione e il coinvolgimento

Formazione, ascolto attivo, valorizzazione delle competenze e trasparenza diventano strumenti chiave per raggiungere il miglioramento continuo. L’errore non deve essere interpretato come un fallimento, ma come un’occasione utile per apprendere I suggerimenti interni non sono trascurati, ma accolti e trasformati in iniziative.

La digitalizzazione gioca oggi un ruolo cruciale Strumenti come dashboard, indicatori di performance (KPI) e sistemi di business intelligence permettono un monitoraggio costante e insieme tempestivo dei dati. L’analisi che ne consegue aiuta le Organizzazioni a individuare trend, anticipare criticità e prendere decisioni basate su evidenze, rafforzando l’intero processo di miglioramento.

Il miglioramento continuo non è un progetto a sca

denza, ma un percorso in costante evoluzione che unisce innovazione, qualità e sostenibilità Le norme ISO lo rendono concreto e misurabile, offrendo alle Organizzazioni una guida efficace per crescere nel tempo Chi decide di intraprendere questa strada non solo ottiene vantaggi competitivi, ma costruisce una cultura solida, capace di resistere ai cambiamenti e di trasformarli in opportunità Perché migliorare ogni giorno, non è un’opzione: è una necessità.

Contattaci per tutte le tue esigenze di certificazione

© Di Fabio La Porta e Alessandro Giurelli Riproduzione riservata

Diffondere la cultura del miglioramento continuo nelle

Organizzazioni

Tempo di lettura: 3 minuti

Il miglioramento continuo (in giapponese, “Kaizen”) è un approccio sistemico che punta alla progressiva ottimizzazione dei processi, della qualità e dell’efficienza, coinvolgendo tutte le persone in azienda Non si tratta solamente di introdurre nuove tecnologie o procedure, ma di sviluppare un mindset orientato al cambiamento costante e positivo

Molte aziende investono oggi nella creazione di una cultura del miglioramento continuo, ma riuscire a raggiungerla non è facile Si tratta di un obiettivo che richiede l’impegno, il metodo e il coinvolgimento di tutte le parti

interessate. La finalità di questo articolo è quello di fornire una guida in sette punti per riuscire in questo proposito

1. Definire una vision e uno scopo chiari

Qualsiasi tipo di trasformazione culturale parte dalla leadership. I vertici aziendali devono articolare una vision chiara di cosa significhi migliorare continuamente e perché è importante farlo Questo obiettivo deve essere comunicato in modo coerente e costante, attraverso decisioni e best practices quotidiane

Collegare il miglioramento continuo a uno scopo più

ampio – ad esempio, soddisfare i clienti e le clienti, ridurre gli sprechi o creare un ambiente di lavoro più stimolante – aiuta a motivare le persone e ad allineare gli sforzi individuali verso un obiettivo comune

2. Creare le condizioni per l’apprendimento continuo

Una cultura del miglioramento continuo richiede che le persone abbiano le competenze per osservare, analizzare e intervenire sui processi. Questo implica investire nella formazione e nelle attività di coaching Tecniche come il ciclo PDCA (PlanDoCheckAct) richiamato dalle norme ISO, il problem solving strutturato o l’uso di indicatori chiave di performance (KPI) diventano strumenti quotidiani.

Ma l’apprendimento non è solo tecnico: serve anche sviluppare capacità relazionali, comunicative e riflessive, che permettano di collaborare efficacemente nei team e di gestire il cambiamento in modo positivo

3. Valorizzare il contributo di tutti e tutte

Il miglioramento continuo deve arrivare innanzitutto dalle persone che vivono quotidianamente i processi operativi.

Per questo motivo è fondamentale costruire spazi e occasioni in cui ogni collaboratore e collaboratrice possa contribuire con idee, osservazioni e soluzioni.

Ciò può avvenire mediante riunioni periodiche, suggerimenti e feedback, attività di team building o attraverso piattaforme digitali di condivisione Un ruolo fondamentale è quello giocato dalla mentalità: ogni contributo va ascoltato, accolto e – quando utile – implementato, riconoscendo sia il merito, che rafforzando il senso di partecipazione di ognuno

4. Agire per piccoli passi: il metodo Kaizen

Uno dei pilastri del miglioramento continuo è il principio del “piccolo passo”, tipico del metodo Kaizen. Invece di puntare a cambiamenti radicali e rischiosi, si lavora su aggiustamenti progressivi, sperimentando, misurando e adattando. Questo approccio rende il cambiamento più sostenibile e riduce la resistenza interna

L’attenzione va posta sul processo, non solo sul risultato Alla base del metodo c’è un’idea semplice ma efficace: il miglioramento avviene un passo alla volta, in modo costante, graduale e partecipativo. Questo principio si contrappone alla logica dei “grandi progetti” di trasformazione, spesso costosi, rischiosi e traumatici per le Organizzazioni.

L’approccio incrementale permette invece di introdurre modifiche misurabili e sperimentabili nel quotidiano: si interviene su una procedura, si testa una piccola variazione, si osservano gli effetti, si raccolgono dati, ecc. In questo modo, il cambiamento si costruisce con il contributo di chi lavora nei processi e si adatta meglio alle reali dinamiche aziendali.

5. Misurare e standardizzare i risultati

Per trasformare un miglioramento in cultura, è essenziale misurarlo Gli indicatori vanno definiti in modo coerente con gli obiettivi strategici e utilizzati in modo da fornire feedback costruttivi piuttosto che controllare le persone

Quando una nuova pratica si dimostra efficace, è bene standardizzarla, diventando

parte integrante del modo in cui l’azienda lavora La standardizzazione non è rigidità, ma il punto di partenza per il successivo miglioramento.

6. Celebrare i successi e apprendere dagli insuccessi

Uno degli elementi più delicati – e spesso trascurati –nella costruzione della cultura del miglioramento continuo è la gestione della motivazione. Celebrare i successi, anche quelli piccoli, non è solo una formalità: è un atto di riconoscimento che rafforza l’identità aziendale e il coinvolgimento dei team.

Al tempo stesso, è cruciale saper affrontare gli insuccessi con uno spirito costruttivo L’errore deve essere considerato un indicatore, non un fallimento. In una cultura del miglioramento, l’insuccesso

diventa una tappa di apprendimento: si analizza cosa non ha funzionato, si condividono le cause, si esplorano alternative. Questo comportamento da un lato riduce la paura del cambiamento, dall’altro favorisce l’istaurarsi di un clima di fiducia e trasparenza.

7. Sfruttare la tecnologia in modo intelligente

La digitalizzazione offre strumenti potentissimi per sostenere il miglioramento continuo, ma la tecnologia da sola non garantisce alcun miglioramento se non è integrata in un processo sia

culturale che umano È necessario, quindi, partire dai problemi reali dell’Organizzazione, non dalla soluzione tecnologica Questo significa, pertanto, mappare i bisogni e coinvolgere tutti gli utenti e le utenti interessati/interessate.

Inoltre, è importante mantenere un equilibrio tra automazione e pensiero critico L’automazione ottimizza i tempi, ma non sostituisce l’intuizione, la creatività e l’analisi che solo le persone possono offrire

Le aziende che, di fatto, riescono a istaurare questi principi all’interno della pro

pria identità organizzativa non solo ottimizzano i processi, ma creano ambienti di lavoro più resilienti, motivanti e capaci di adattarsi con intelligenza ai cambiamenti. In un contesto economico sempre più complesso e dinamico, sviluppare una mentalità indirizzata al miglioramento continuo non è solamente un’opzione, ma una condizione essenziale per ottenere risultati rilevanti, efficaci e sostenibili nel tempo.

© Di Fabio La Porta e Alessandro Giurelli Riproduzione riservata

Kaizen Manager: figura per il cambiamento aziendale

Tempo di lettura: 3 minuti

Ogni Organizzazione che aspiri a crescere in modo solido e sostenibile ha bisogno di una cultura orientata al miglioramento costante. Al centro di questa filosofia si colloca il “Kaizen”, termine giapponese che significa “cambiamento in meglio”, e con esso un profilo professionale sempre più strategico: quello del Kaizen Manager

Questa figura ha il compito di stimolare, guidare e sostenere l’evoluzione dei processi aziendali attraverso piccoli, costanti cambiamenti che coinvolgono tutte le persone, in ogni area aziendale. Si tratta di interventi incrementali che, con il tempo, ge

nerano impatti concreti in termini di efficienza, qualità e collaborazione

Il ruolo del/della Kaizen Manager

Il/la Kaizen Manager è una figura professionale incaricata di presidiare e promuovere la filosofia del miglioramento continuo all’interno dell’azienda Non si tratta esclusivamente di facilitare i processi, ma di un creare un vero e proprio catalizzatore culturale

Il suo compito principale è creare un ambiente favorevole a questo obiettivo, incoraggiando il coinvolgimento attivo di tutti i collaboratori e le collaboratrici

Tra le sue attività principali troviamo:

• Gemba Walk: il/la Kaizen Manager frequenta, infatti, il “gemba”, ovvero “il luogo dove accadono le cose”, per osservare direttamente le attività operative, ascoltare le persone coinvolte e raccogliere spunti reali di miglioramento;

• Formazione e sensibilizzazione: promuovendo la cultura Kaizen attraverso attività formative, workshop e coaching, aiutando i team a identificare sprechi, inefficienze e opportunità;

• Gestione dei progetti di miglioramento: non solo attraverso la pianificazione, ma anche coordinando e monitorando iniziative di miglioramento e utilizzando strumenti come il ciclo PDCA (PlanDoCheckAct), oppure le 5S (cioè Scegliere e Separare, Sistemare, Splendere, Standardizzare, Sostenere), la mappatura del flusso del valore (VSM) e l’analisi delle cause radice (RCA);

• Creazione e mantenimento degli standard: lavorando alla standardizzazione dei processi per consolidare i miglioramenti ottenuti, e renderli, per questo motivo, replicabili in altre aree aziendali;

• Monitoraggio e reporting: valutando i risultati degli interventi, monitorando i KPI e presentando i progressi alla Direzione.

Competenze richieste

Per svolgere efficacemente il ruolo di Kaizen Manager, è necessario possedere un mix di competenze tecniche, gestionali e relazionali:

• Conoscenza delle metodologie Lean e Six Sigma;

• Capacità di analisi e problem solving;

• Leadership e capacità di motivare i team;

• Orientamento ai risultati;

• Resilienza e attitudine al cambiamento.

Ma più di tutto, tale figura deve incarnare i valori della filosofia Kaizen: umiltà, ascolto, collaborazione, e la convinzione che ogni processo può essere migliorato

Benefici per l’Organizzazione

L’introduzione della figura del Kaizen Manager porta numerosi vantaggi a livello organizzativo:

• Maggiore efficienza: l’eliminazione degli sprechi e la razionalizzazione dei processi portano a un uso più efficace delle risorse;

• Miglioramento della quali

tà: la riduzione degli errori e l’attenzione al dettaglio aumentano la qualità del prodotto o servizio offerto;

• Coinvolgimento del personale: valorizzando il contributo di ciascuno, si stimola il senso di appartenenza e la motivazione;

• Adattabilità e flessibilità: l’Organizzazione diventa più reattiva ai cambiamenti del mercato;

• Cultura del miglioramento: si sviluppa, infine, una mentalità proattiva, che spinge a cercare soluzioni piuttosto che “colpevoli”

Kaizen Manager e leadership diffusa

Uno degli aspetti più significativi del Kaizen è la sua visione della leadership. La forza del/della Kaizen Manger risiede nella lea

dership diffusa, dove ciascuno si sente parte attiva del processo di miglioramento.

Questa visione contrasta con i modelli topdown: il miglioramento non viene imposto, ma costruito dal basso, giorno dopo giorno È il trionfo della logica del coinvolgimento rispetto a quella del comando.

Per questi motivi quella del Kaizen Manager è la figura chiave per rendere il miglioramento continuo un vero e proprio elemento strutturale dell’Organizzazione. Grazie alla sua azione, le aziende possono non solo risolvere i problemi quotidiani, ma soprattutto sviluppare una cultura dell’eccellenza operativa.

In un contesto economico in cui l’innovazione e l’agilità organizzativa sono imprescindibili, investire in questo

ruolo professionale significa dotarsi di una risorsa strategica, capace di far evolvere l’intera azienda verso standard sempre più elevati di efficienza, qualità e soddisfazione.

© Di Fabio La Porta e Alessandro Giurelli Riproduzione riservata

"Responsabilità aziendale" Rubrica a cura di Lorenzo Nicolò Meazza

Il rapporto tra IA e Modello 231: verso un miglioramento continuo

Tempo di lettura: 3 minuti

“Responsabilità aziendale” nasce dalla collaborazione con l’avv. Lorenzo Nicolò Meazza, il cui Studio ha sede a Milano e opera a livello nazionale, prestando assistenza a italiani e stranieri, privati, piccole e medie imprese, ma anche a multinazionali ed enti pubblici, in tutti i settori del diritto penale, dai più tradizionali, al diritto d’impresa. Oltre all’opera di assistenza in tutte le fasi del giudizio a indagati, imputati,

persone offese e parti civili, lo Studio offre anche la propria consulenza stragiudiziale sia nella redazione di pareri, che nell’elaborazione di modelli di organizzazione e gestione degli enti ex D.Lgs 231/01 e dei sistemi di deleghe e funzioni

mizzare attività e migliorare l’efficienza operativa. Tuttavia, la sua diffusione pone, altresì, numerosi rischi per le aziende, come ben emerge dal DDL n 1146/24 sull’intelligenza artificiale –attuativo dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) – il quale, nel perseguire l’obiettivo di coniugare lo sviluppo tecnologico con il rispetto dei diritti fondamentali e delle previsioni europee, ha introdotto nuove aggravanti comuni e specifiche per reati commessi con l’ausilio di IA, nonché fattispecie penali autonome.

Chiaramente, quanto appena rappresentato viene a comportare significative sfide in materia di responsabilità amministrativa degli enti, potendo, difatti, incidere sul novero dei reati presupposto del Decreto 231 nonché sulle attività aziendali rilevanti sotto il profilo del rischio di realizzazione dei reati

L’intelligenza artificiale – IA – è ormai entrata con prepotenza in numerosi processi aziendali, contribuendo ad automatizzare decisioni, otti

L’utilizzo di soluzioni di IA per la gestione di attività c.d. “sensibili” (ad esempio nella gestione della contabilità, delle risorse umane, nei

rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell’analisi dei presidi in ambito di salute e sicurezza, ecc.) può, infatti, comportare una ridefinizione del perimetro di rischio delineato nei modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modelli 231”) tradizionali.

Pertanto, se da una parte non vi è dubbio che l’impiego consapevole di sistemi intelligenti possa costituire una opportunità per rafforzare l’efficacia preventiva del Modello 231 – si pensi, ad esempio, alla possibilità di individuare tempestivamente anomalie, irregolarità e segnali di rischio attraverso sistemi di monitoraggio evoluti, alla automazione di controlli interni, come quelli antiriciclaggio o antifrode, riducendo sensibilmente la soglia dell’errore umano o, ancora, alla generazione automatica di alert, dashboard e report periodici a supporto dell’Organismo di Vigilanza –dall’altro l’impiego di IA solleva, inevitabilmente, delicate questioni in termini di attribuzione della responsabilità tanto in capo alla persona fisica, quanto in capo all’ente

Specificamente, l’opacità di molti algoritmi (c.d. “black box”) può ostacolare la ricostruzione delle decisioni e compromettere i requisiti di trasparenza richiesti dal Modello 231, così come malfunzionamenti o un uso improprio della “macchina” può contribuire alla commis

sione di reati presupposto, anche ulteriori rispetto a quelli già tipizzati nel catalogo del decreto Oltretutto, è sempre persistente il rischio di “bias algoritmici”, che possono produrre discriminazioni sistemiche o processi decisionali illeciti

Questo in quanto, occorre rammentarlo, dietro al funzionamento dell’IA, c’è sempre un “prompt” umano, ragione per cui un’automazione non supervisionata può tradursi in una colpa omissiva di controllo, rilevante ai fini dell’attribuzione della responsabilità dell’ente

Ne consegue, che l’attuale evoluzione tecnologica in atto impone una crescente attenzione sulla stretta interazione tra l’operato dell’uomo e quello delle macchine, posto che – almeno per il momento – la componente umana, non soltanto non è ri

sultata essere sostituibile, ma continua ad assumere un ruolo centrale

In questo scenario di insita rischiosità, i Modello 231 hanno necessità di evolversi verso una direzione “tecnologicamente consapevole”, mediante l’aggiornamento o l’integrazione del risk assessment, dei principi di comportamento e dei presìdi di controllo, in essi contenuti, affinché risultino idonei a garantire la dimostrabilità, la tracciabilità e la supervisione delle decisioni automatizzate, nonché attraverso la previsione di procedure ad hoc e verifiche periodiche sugli algoritmi, per testarne la correttezza e l’adeguatezza.

Un altro aspetto, di primaria importanza, va identificato nella necessità di formare adeguatamente il personale aziendale, in particolare quello coinvolto nei processi

decisionali e di controllo, che deve essere edotto delle linee guida da seguire al fine di un uso etico e responsabile dell’IA.

In conclusione, l’intelligenza artificiale, lungi dall’essere un fattore neutro, rappresenta un amplificatore sia dell’efficienza, sia del rischio

per gli enti che l’hanno implementata nei propri processi aziendali Proprio per questa ragione, l’integrazione tecnologica deve essere accompagnata da una evoluzione consapevole del Modello 231, che consenta di governare – e non subire – le trasformazioni imposte dalla innovazione.

Gli Itinerari Neronis:

Trastevere seconda parte: Da piazza Belli a piazza Belli

A cura di Filippo Conti,

Presidente delll’Associazione Neronis

Tempo di lettura: 5 minuti

Iniziamo questa passeggiata partendo di nuovo da piazza Gioacchino Belli: questo secondo itinerario di Trastevere non ha molte strutture romane da vedere perché tutta la zona a destra di viale Trastevere fino alle falde del Gianicolo e di Monteverde erano occupate principalmente da grandi ville con giardini, una su tutte quella di Giulio Cesare chiamata “Horti di Cesare” Questa costruzione occupava all’incirca l’attuale zona da lungotevere fino alle pendici del Gianicolo, fu luogo di banchetti pubblici, di cui il più noto nel 45 a.C. in

occasione del trionfo di Cesare in Gallia. In seguito, qui fu ospitata Cleopatra quando venne a Roma

Dalla piazza Belli andiamo avanti in viale Trastevere e, arrivati poco più avanti in largo San Giovanni de Matha, giriamo a destra dove ci sono due chiese: quella protestante e quella di Sant’Agata, costruita nel 716 circa. All’interno è custodita la Vergine del Carmelo, popolarmente conosciuta come la “Madonna de Noantri” La statua della Madonna in legno fu trovata nel 1535 alla foce del Tevere a Fiumicino e poi consegnata dai marinai ai

frati di San Crisogono che, circa nel 1800, la diedero in custodia alla Chiesa di Sant’Agata dove si trova ora

In occasione della Festa de Noantri, una processione porta la statua della Madonna, sostenuta per tradizione dai “cicoriari”, persone di Campoli Appennino, paese in provincia di Frosinone La processione attraversa le vie di Trastevere per rientrare poi nella chiesa

Proseguiamo sempre dritti in via della Lungaretta, un tracciato anticoromano della via Aurelia che iniziava subito dopo Ponte Emilio, passava nell’attuale piazza in Piscinula (che abbiamo già visitato nella precedente passeggiata), continuava in via della Lungarina, quindi in via della Lungaretta, attraversava l’attuale viale Trastevere e proseguiva dove ci troviamo ora per passare verso il Vaticano, il Gianicolo e avanti come l’attuale via Aurelia

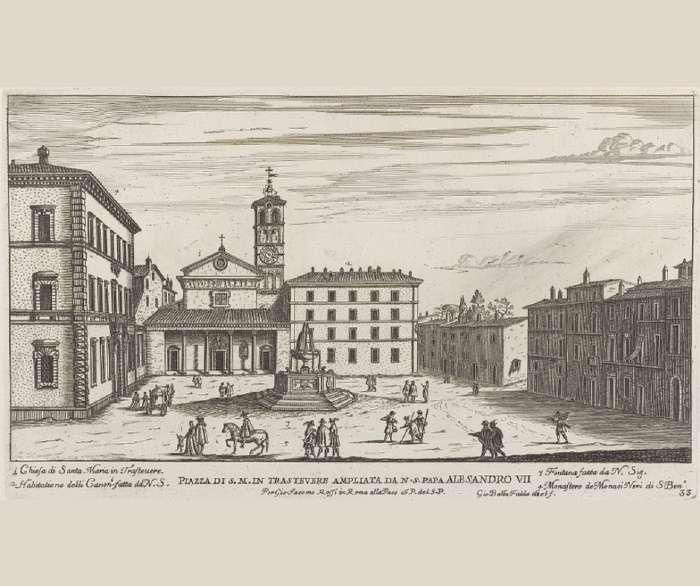

Proseguendo avanti sulla via, vediamo a destra il campanile della chiesetta delle Sante Rufina e Seconda, che è possibile visitare Arriviamo ora in piazza di Santa Maria in Trastevere dove al centro sorge una fontana del 772, ri

costruita nel 1692: quella antica si fermava all’altezza di tre gradini; successivamente venne modificata e alzata a sette gradini Al numero 24 c’è il Palazzo di San Callisto, costruito dov’era la casa di un centurione e diventata, dal Settecento, una residenza cardinalizia

Domina la piazza la Basilica di Santa Maria in Trastevere, una delle sette basiliche di Roma, costruita una prima volta nel IV secolo e ricostruita definitivamente nel XII secolo. È la prima chiesa dedicata alla Madre di Dio. Nella facciata spicca il mosaico dove si vede la Vergine con in braccio il Bambino Sotto al portico, aggiunto nel Settecento, ci sono vari affreschi e molti frammenti marmorei antichi provenienti dalla prima chiesa

All’interno notiamo subito le colonne che provengono da antichi edifici romani e il bel soffitto Arrivati in prossimità dell’altare maggiore, a destra, nei gradini di mezzo, c’è la scritta “fons olei”, cioè “fonte dell’olio”, che indica il luogo dove si verificò il miracolo che dette origine alla chiesa.

Si racconta infatti che sessant’anni prima della nascita di Cristo, in questo punto c’era una “taberna” frequentata da ebrei che una sera videro scaturire dell’olio dal pavimento, interpretando questo avvenimento come previsione dell’avvento della nascita del Messia. Quando nacque

Gesù Cristo i cristiani videro confermato il presagio La taverna, quindi, fu trasformata in santuario e in seguito nella prima chiesa. Alla fine del 1800, in occasione della costruzione dei muraglioni a lungotevere, delle ricerche portarono, forse, a una spiegazione di quel “miracolo”: nel sottosuolo della zona c’è presenza di petrolio

Da ammirare il mosaico che si trova nell’abside, uno dei più belli di Roma; in fondo alla navata destra, in una nicchia, troviamo attrezzi utilizzati per il martirio dei santi Attraversiamo quindi la chiesa fino in fondo alla parte sinistra e scendiamo dei gradini per andare a vedere dei mosaici del I secolo d C

Usciamo dalla piazza riprendendo via della Lungaretta e subito dopo giriamo a sinistra in via del Moro Si tratta di una caratteristica

strada trasteverina, sulla quale si affacciano case del Settecento: quella all’incrocio con via della Pelliccia e quelle situate ai numeri civici 11, 58 e 62 Arriviamo, infine, in piazza Trilussa.

Prima di proseguire il nostro giro ci possiamo avvicinare al lungotevere e vedere Ponte Sisto dove notiamo – nel pilastro di sostegno centrale –il grande foro in mezzo, chiamato “occhialone”; quando il Tevere raggiungeva quel livello c’era l’allarme inondazione. Questo ponte fu costruito da papa Sisto IV per il Giubileo del 1475 e poggia sui piloni antico romani edificati da Marco Aurelio Vicino a esso, sulla sinistra, c’era Ponte Agrippa voluto dal genero di Augusto per poter attraversare il Tevere con l’Acquedotto dell’Acqua Vergine e alimentare delle sue proprietà nella zona e a Trastevere. Questo ponte

crollò nel 792 e non ci sono più tracce visibili

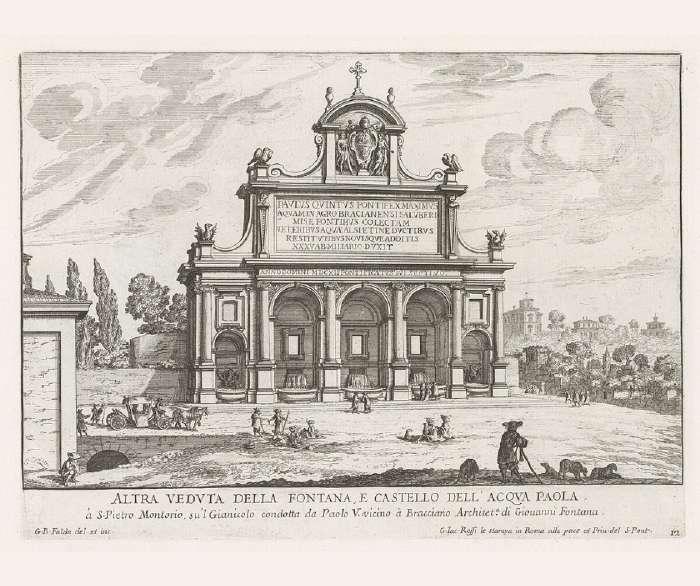

Torniamo in piazza dove vediamo la fontana dell’Acqua Paola voluta da papa Paolo V nel 1613 Anch’essa, come quella del Gianicolo, era alimentata dall’Acquedotto di Traiano del 109 d.C., che prelevava l’acqua dal lago di Bracciano Si trattava di un’acqua insapore, tant’è che a Roma quando una bevanda non sa di niente si dice: «ma ch’è acqua Paola?» Questo papa, dunque, riattivò tale acquedotto L’attuale fontana era maggiormente spostata verso il Tevere, addossata a un ospizio. La posizione venne variata con la costruzione dei muraglioni a lungotevere: fu eliminato il fabbricato e venne smontata la fontana che fu rimontata dove si trova ora.

Nella parte destra della piazza vediamo una statua in

ricordo di Trilussa, poeta dialettale romanesco, morto nel 1950 e nato ad Albano Laziale. Una curiosità da ricordare è che in realtà il suo vero cognome era Salustri; Trilussa è l’anagramma di quest’ultimo

Ora giriamo a sinistra in via Ponte Sisto e arrivati in piazza San Giovanni della Malva svoltiamo a destra per il breve vicolo Moroni, che percorriamo verso sinistra per vedere, al numero 15, una casa medievale intatta e un rudere delle Mure Aureliane, tra le poche vestigia rimaste in questo lato di Trastevere.

Torniamo indietro e svoltiamo a destra per via Dorotea e al termine della strada, ai numeri 19/A e 20, c’è la Casa della Fornarina, amante di Raffaello che qui visse nel Cinquecento La finestra a sesto acuto al numero 20 è

quella dove si affacciava la bella figlia del fornaio – tale Margherita Luzi – di cui l’artista si era innamorato

Giriamo ora a destra in via di Porta Settimiana dove subito di fronte ci appare la Porta Settimiana, un “arco” costruito da Settimio il Severo, imperatore nel II secolo d.C., e poi inserito nelle Mura Aureliane che venivano da destra e proseguivano verso sinistra fino al Gianicolo Per realizzare al più presto la cinta muraria intorno a Roma, nel III secolo d C questo imperatore sfruttò alcune strutture già esistenti come, per esempio, l’Acquedotto Claudio a Porta Maggiore, l’Anfiteatro Castense a Santa Croce, la Piramide Cestia, le Mura di Castro Pretorio e il muro dell’attuale Murotorto, sotto al Pincio.

A questo punto, se abbiamo tempo, potremmo attraversare l’arco verso via della Lungara e visitare, a circa 100 metri avanti a destra sulla strada, la Villa della Farnesina costruita nel 1505 Di fronte a questa c’è Palazzo Corsini del 1668, sul retro troviamo l’orto botanico e, più avanti, il Carcere di Regina Coeli e l’ex Carcere Femminile delle Mantellate, entrambi adattati nel 1881 a carceri su un preesistente convento del 1654.

Ripartiamo di fronte la Porta Settimiana e ci dirigiamo in piazza della Scala Qui vediamo la chiesetta di Santa Maria della Scala del 1592

nella quale è custodita la tomba del cardinale Prospero Santacroce, famoso per aver introdotto a Roma il tabacco conosciuto come “erba Santacroce”.

Proseguiamo per via della Scala e la percorriamo fino a piazza Sant’Egidio, al termine giriamo a sinistra per tornare a piazza di Santa Maria in Trastevere e svoltiamo a destra in via San Cosimato arrivando in piazza San Callisto dove vediamo la chiesa del 731. Questa è titolata al martire che trovò la morte nel 222 perché gettato in un pozzo di epoca anticoromana situato all’interno della chiesa nella cappella di sinistra

Riprendiamo via San Cosimato, la quale costeggia il convento e la chiesa dedicati al santo. In realtà, quest’ultimo non è mai esistito: il nome, infatti, deriva da una storpiatura dialettale di “San

Cosma”. Questi edifici sono incorporati a un ospedale geriatrico ed è possibile accedere al numero 76 per ammirare le strutture del Duecento e una vasca anticoromana trasformata in fontana e presente nell’atrio

Andiamo avanti e troviamo piazza San Cosimato dove stava la “naumachia” voluta da Augusto nel II secolo d C L’anfiteatro con l’acqua era lungo 536 metri e largo ben 357 metri; qui vi si svolgevano vere battaglie navali tra marinai romani e imbarcazioni di schiavi ribelli o di condannati a morte

Per alimentare l’acqua di questo bacino, l’imperatore fece realizzare un apposito acquedotto chiamato “Aqua Alsietina” che prelevava l’acqua dal lago di Martignano, vicino Bracciano, e con un tragitto sotterraneo di 33 km arrivava sul Gianicolo e scendeva fino a Trastevere

Purtroppo, di tutto ciò rimangono solo gli scritti antichi e poche tracce interrate Sotto un portico con colonne anticoromane ci sono dei frammenti di edifici di epoca romana

Svoltiamo ora in via Natale del Grande, proseguiamo in via Cardinale Merry del Val per arrivare in viale Trastevere e svoltare a sinistra per piazza Gioacchino Belli dove terminiamo la nostra passeggiata.

Segui l’Associazione Neronis sul sito (https://neronis wordpress com/) e sui social Facebook, Instagram, YouTube e Spreaker.

© Associazione Neronis Riproduzione riservata

I vantaggi degli investimenti

nella formazione professionale

Oggi il mondo del lavoro rispecchia le caratteristiche della società che ci circonda: un ambiente complesso e in costante evoluzione, una realtà dinamica che richiede competenze eterogenee

Il Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale ha portato avanti uno studio intitolato “The anatomy of the wider benefits of VET in the workplace” (Anatomia dei benefici più ampi dell’IFP nel luogo di lavoro) che mostra chiaramente i benefici della formazione professionale connessi alla sfera economica e a quella sociale.

I vantaggi si collocano su due piani: da un lato essa migliora le prospettive di lavoro delle persone, contribuendo al raggiungimento di tassi di disoccupazione più bassi e a una maggiore crescita economica, dall’altro accresce l’inclusione e la solidarietà fra le generazioni, contribuendo a migliori condizioni di salute e di qualità della vita La formazione professionale erogata dalle imprese

svolge una funzione di duplice importanza: rafforza le competenze dei lavoratori, migliorando la loro soddisfazione e incrementa la produttività, aumentando la competitività e contribuendo al raggiungimento di una crescita economica.

Essa, inoltre, invia ai dipendenti un segnale che il datore di lavoro stia investendo su di loro, generando vantaggi in termini di motivazione e fiducia. In questo modo, i dipendenti utilizzeranno in maniera più efficace le competenze acquisite e saranno più impegnati verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Organizzazione.

Investire nella formazione professionale non significa solamente favorire la produttività aziendale, ma i vantaggi si traducono nella capacità di apportare innovazione ai processi, ai prodotti e all’organizzazione del lavoro. Piccole e medie

imprese che incontrano problemi nell’introdurre nuove tecnologie spesso lamentano una mancanza di manodopera qualificata, che potrebbero essere risolti investendo nella formazione professionale dei propri lavoratori.

Newcert viene incontro alle esigenze di aziende e di professionisti, desiderosi di mettersi in gioco e di rilanciare o rafforzare il loro business.

Grazie alla collaborazione con docenti qualificati e preparati, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di corsi di formazione professionale, consultabili sul nostro portale dedicato: https://www newcertformazione com/

Le nostre lezioni sono fruibili online per consentire la massima flessibilità e garantire un servizio formativo di qualità, oggi più che mai necessario per essere competitivi nel mercato del lavoro.