Dove si parla di utopia concreta, fatta di terra e libertà, di musica indipendente e cinema megalomane, della lotta contro gli allevamenti intensivi, di Grande Nord esplorato col gusto di perdersi, di poesia ed eros popolare, di Coscienza N 17 | MAGGIO-GIUGNO 2024

Cannes 77

Giulia Innocenzi

Franco Michieli Tony Nader

Paolo Spaccamonti

Maurice Sendak

Terra di Ilizia

REDness

è passione, arte, impresa, comunicazione. È il "rossore" provocato dalle emozioni forti. Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.

La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina. È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

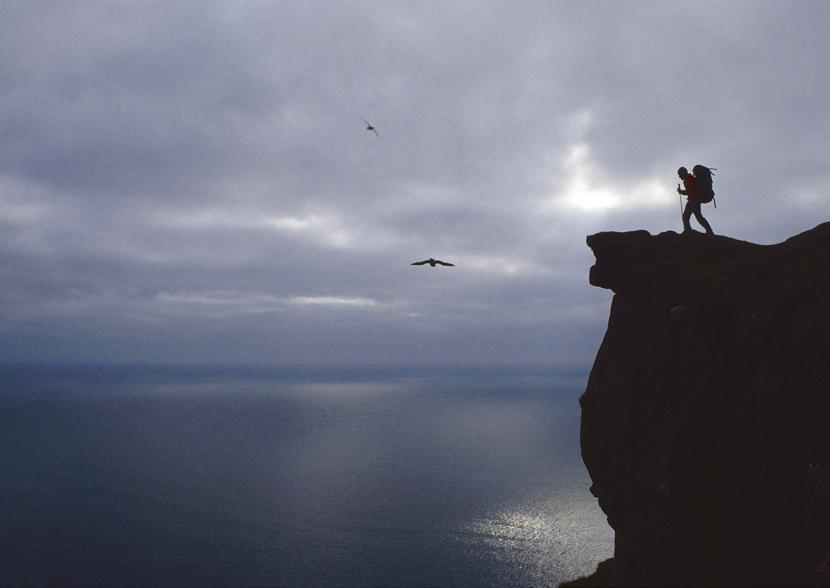

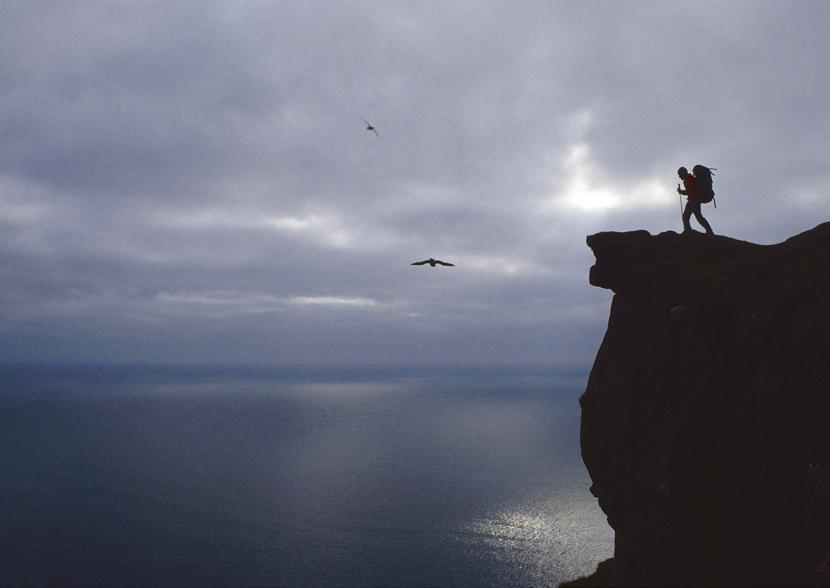

In copertina: Franco Michieli alle Fær Øer nel 1996

Foto di: Franco Michieli (servizio a pag. 42)

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafco: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano

Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

2 MESE 2022

4

EDITORIALE

4 La felicità è rivoluzionaria

6

INCONTRI

6 Terra di Ilizia: cambiare vita per cambiare il mondo

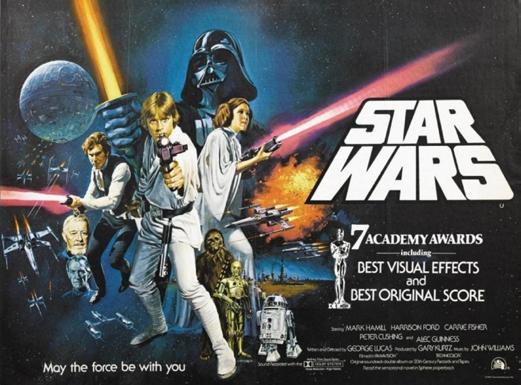

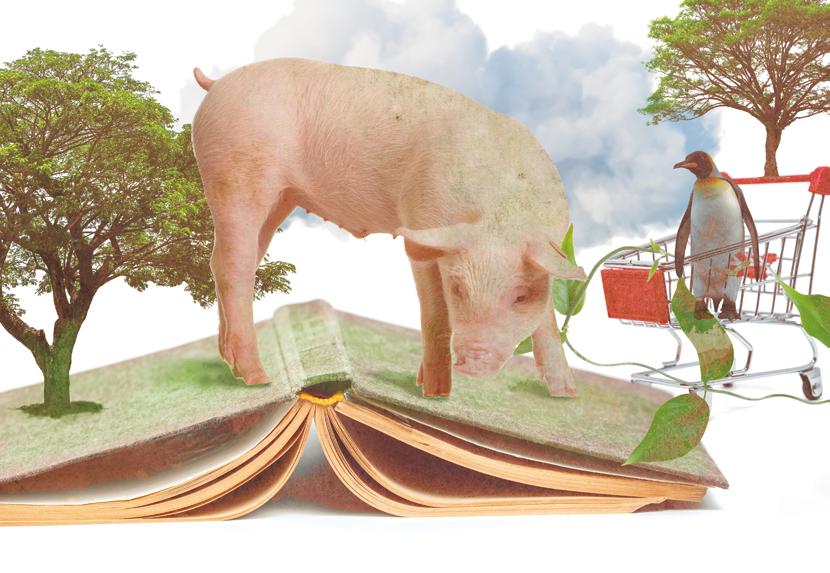

22 Food for Proft: Giulia Innocenzi ci racconta il suo flm-inchiesta

32 Paolo Spaccamonti: un musicista cinematico che pesca "nel torbido"

42

LUOGHI

42 Franco Michieli: nelle terre del Nord per riscoprirci natura

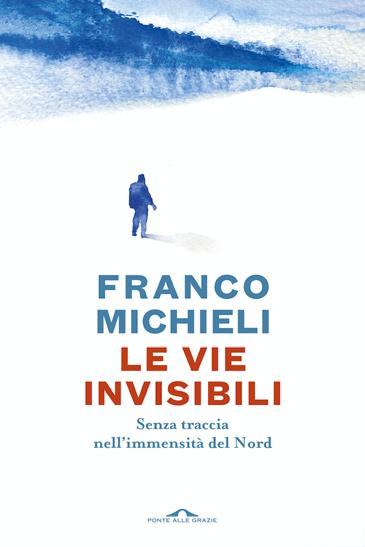

48 La bellezza travolgente delle "vie invisibili"

50

TERRE DI CONFINE

50 Luigi Balocchi: il sesso del popolo, libero e feroce. In dialetto e poesia

54

IDEE

54 Tony Nader: tutto è Coscienza, lo dicevano i Veda, lo dirà la scienza

62

EVENTI

62 Cannes 77: un mega-festival mondialista che celebra i sognatori

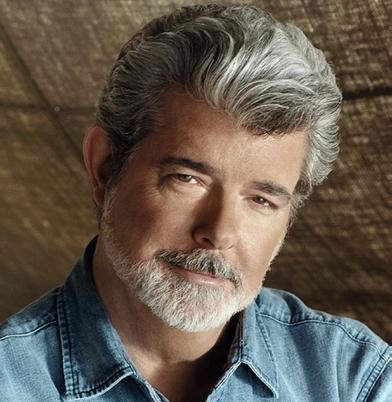

70 George Lucas: l'avanguardista che inventò una mitologia fanta-pop

74

COMMIATO

74 Maurice Sendak: "Nel mondo là fuori"

3 MAGGIO 2024

OMMARIO

S

La felicità è rivoluzionaria

Qual è il compito della scuola? Formare degli esseri umani felici. La pensava così Alexander Neill, che ha messo in pratica la sua "pedagogia libertaria", profondamente anti-autoritaria, più o meno un secolo fa, a Summerhill. «Il bambino deve vivere la sua vita, non quella che i suoi ansiosi genitori pensano che dovrebbe vivere, e nemmeno una vita che segue i precetti di un educatore che pensa di sapere dove stia il suo bene»

La pensano così anche a Ubuntu, una libera scuola che ha trovato casa nella campagna lombarda, in Terra di Ilizia, dove si pratica la permacultura (cura delle persone e della terra, distribuzione equa delle risorse), si coltiva la terra con l'agroforestazione (assecondando la natura) e si incentiva la biodiversità. Perché la felicità passa anche attraverso lo stile di vita, il rapporto con gli altri e con l'ambiente in cui vivi, il modo in cui decidi di nutrirti, il lavoro che scegli, a costo di mollare tutto e provare a rifarti una vita. Loro, in Terra di Ilizia, hanno fatto così: un'intera famiglia ha abbandonato le vecchie certezze e rivoluzionato la propria esistenza, per provare anche a cambiare il mondo. Ecco perché abbiamo deciso di aprire Redness con

questa storia, che ne evoca tante altre, più o meno simili, sparse in giro per l'Italia, fatte di passione e un pizzico di follia, ma anche di conoscenza, consapevolezza, studio approfondito. Non parliamo di comunità alternative o tardo-hippy, di realtà pittoresche che propongono una fuga dal mondo, per motivi politici, ideali, religiosi (sì, ci sono anche quelle, ma come una sorta di retroguardia attardata in passate utopie). Parliamo di persone che studiano nuovi modi di fare agricoltura, che adottano metodi didattici ed educativi non convenzionali, che sperimentano modalità diverse di produzione e consumo - scoprendo spesso che la tradizione ha molto da ofrire all'innovazione - e che cercano di rivoluzionare il sistema dall'interno, dimostrando che "si può fare", che un pezzo alla volta di può davvero cambiare. Senza mai dimenticare che la libertà è strettamente legata alla responsabilità. Alexander Neill non proponeva di crescere bambini anarchici, egoisti, maleducati, ma persone che imparano, vivendo, l'importanza della comunità, il diritto di tutti a cercare la propria via alla felicità (se non ami te stesso e ciò che fai, se non credi nelle tue capacità, nel tuo essere fondamentalmente buono, come puoi amare gli altri?).

4 MAGGIO 2024

E DITORIALE

«Il bambino plasmato, condizionato, represso, disciplinato − "il suo nome è Legione" − vive in ogni angolo del mondo. Siede nel banco noioso di una scuola noiosa; più tardi sarà seduto davanti alla scrivania ancor più noiosa di un ufcio, o starà al banco di un'ofcina. È docile, fedele all'autorità, timoroso delle critiche e fanatico nel desiderio di essere normale, convenzionale e corretto. Accetta senza porsi domande quel che gli viene insegnato e trasmetterà tutti i suoi complessi, le sue paure e le sue frustrazioni ai fgli»

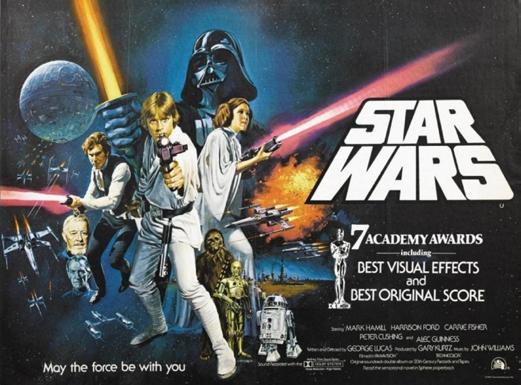

A proposito di cambiamenti necessari, questo mese abbiamo intervistato Giulia Innocenzi per farci raccontare la sua battaglia contro gli allevamenti intensivi, e i soldi dell'Europa (i nostri) spesi male, diventata un flm realizzato insieme a Pablo D'Ambrosi: Food for Proft. Lo hanno autoprodotto, perché nessuno era disposto a correre il rischio di problemi legali (che sono arrivati). Il successo clamoroso del flm, proiettato ovunque grazie al passaparola, è un sintomo eloquente. Il cinema può essere anche questo: un'occasione per ritrovarsi, confrontarsi, indignarsi, per poi uscire dalla sala e decidere che non dobbiamo più acquistare certi prodotti, smettendola di alimentare inconsapevolmente un sistema malato.

Il cinema è anche Cannes, un festival che in superfcie è la fera della vanità (anche intellettuale), ma che ha un'anima sempre

curiosa e un corpo multiforme, dentro cui andremo a cercare visioni "altre" e bellezza da condividere.

Siamo felici, questo mese, di ritrovare anche Franco Michieli, che abbiamo già incontrato un anno e mezzo fa, e che fnalmente è tornato a viaggiare nel Grande Nord, come piace a lui (e a noi), senza mappe e gps, confrontandosi con il limite e con il mistero, seguendo i segni della natura, continuando a perdersi per ritrovarsi (per farsi trovare dalla via).

E che dire della poesia di Luigi Balocchi, ormai una presenza quasi fssa, che usa il dialetto con una forza e una verità dirompenti, celebrando l'eros del popolo, la sua gioia tormentata e irresistibile? Sempre per citare Neill, «essere a favore della vita vuol dire divertimento, gioco, amore, lavoro interessante, risate, musica, ballo, considerazione per gli altri, fducia nell'uomo (...) lo scopo della vita è la felicità».

Lo diceva anche Maharishi Mahesh Yogi, che citiamo di nuovo, raccontando una possibile via di congiunzione tra ricerca scientifca e spiritualità, con il neuroscienziato Tony Nader (suo successore), convinto che alla radice di tutto ci sia un "campo di pura Coscienza". Bella questa idea di una realtà in cui tutto è collegato a tutto, e ogni suo aspetto è solo uno degli infniti modi possibili in cui l'universo può guardare se stesso e avere coscienza di sé. (f.t.)

5 MAGGIO 2024

mab2024

Terra di Ilizia

La rivoluzione della felicità: cambiare vita per cambiare il mondo Agricoltura d'avanguardia, educazione libertaria e la natura maestra

di Fabrizio Tassi

I NCONTRI

«Cos'è la permacultura?

Cura delle persone, cura della terra, distribuzione equa delle risorse. Si può fare!»

Si chiama Terra di Ilizia, nome ispirato alla dea greca della fertilità e dell'abbondanza. E in effetti, qui, tutto è (ri)nascita e foritura, campi, alberi, ma anche voci di bambini e ragazzi che giocano, studiano, fanno esperienza diretta della natura. Siamo a Ozzero, provincia sud-ovest di Milano, tra i navigli e il fume Ticino. Cascina Santa Maria Elisabetta, un gruppo di edifci che emerge in cima a un dosso, e che al visitatore appare come un mondo a parte, in aperta campagna, anche se in realtà è comodamente raggiungibile dalla vecchia Vigevanese.

La cosa diffcile, all'inizio, è gestire questa libertà. La nostra vita in genere è tutta incasellata nel "fai questo, fai quello".

Qui cerchiamo semplicemente di avere dei ritmi legati alla natura

In un territorio del genere è facile imbattersi in centri commerciali accanto a capannoni abbandonati, circondati da coltivazioni industriali, terreni che a inizio primavera sembrano aridi deserti, fatti di pietra e sabbia, votati alla monocoltura, alimentata dalla chimica. Nulla è più lontano da questo modo di intendere l'agricoltura e l'economia - ma anche la scuola, la cultura, l'umanità in generale – della Terra di Ilizia. Qui si praticano l'agroforestazione e la permacultura, si coltiva biologico, unen-

do tradizione e avanguardia (nel senso che si sperimentano nuovi modi di coltivare, assecondando la natura), e allo stesso tempo si crescono le nuove generazioni con “l'educazione libertaria”, seguendo le orme di Alexander Neill, secondo cui lo scopo della scuola dovrebbe essere quello di generare persone felici.

Forse la parola chiave è proprio generazione (e ri-generazione). La dea Ilizia era rappresentata spesso con una torcia in mano, intenta ad accompagnare i bimbi verso la luce, fuori dall'oscurità del ventre materno. Era una divinità invocata per proteggere i parti (toccava a lei avviare le doglie), onorata soprattutto a Creta, ma le tracce del suo culto risalgono fno all'epoca neolitica, dentro un tempo in cui la storia non era ancora cominciata, ma lo spirito umano generava già idee immaginifche e mitologie iniziatiche.

In Terra di Ilizia crescono piante, frutti, ortaggi ed esseri umani. Ci si rigenera. In quattro anni, oltre a una scuola e un'azienda agricola, sono già nati anche un ristorante, i cui prodotti seguono l'andamento delle stagioni (l'acqua è di fonte, quindi gratuita), e un servizio di vendita diretta (per ora il sabato dalle 9.30 alle 12.30), che oltre a frutta e verdura ofre pane fresco (con poco glutine), pasta, torte e conserve biologiche artigianali.

Ma c'è già anche un progetto per il futuro, che tra le altre cose prevede un parco solare, una biopiscina, spazi per chi vuole campeggiare o soggiornare, flari di vite e lavanda, dentro un'area ecologica protetta dagli alberi, in cui fgurerà anche un labirinto unicursale fatto di erbe aromatiche, in cui la gente entrerà non per perdersi, ma per ritrovarsi.

Sotto un portico ci sono dei ragazzi che parlano in inglese, con un'insegnante madrelingua, che arriva da New York (“dal Bronx”, precisa qualcuno, per far capire che è una persona tosta). Anche se “insegnante” - lo scopriremo fra poco – è un termine riduttivo, in un luogo del genere. Preferiscono “accompagnatore”, visto che si tratta di un educatore chiamato a formare i ragazzi da tutti i punti di vista, per prepararli alla vita. Poco più in là, passiamo davanti a un laboratorio di falegnameria, dove gli studenti si cimentano con la manualità, come dimostra la casetta per gli insetti che hanno costruito lì vicino. In un campo, dietro un flare di alberi, ci sono dei bambini più piccoli, impegnati nell'educazione ambientale, fondata sul fare esperienza delle cose. Altri piccoli gruppi sono sparpagliati nelle aule, per le lezioni di matematica o italiano. La scuola si chiama Ubuntu, parola proveniente dalla lingua bantu (cultura zulu), entrata da tempo nel vocabolario di chi cerca un'alternativa a un sistema basato sulla competizione e la soprafazione. Secondo questa flosofa, si può capire e praticare «il senso profondo dell'essere umani solo attraverso l'umanità degli altri» (parole di Nelson Mandela). Al centro c'è l'etica del-

la benevolenza, l'idea per cui “io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”, e quindi è fondamentale coltivare il rispetto, la condivisione, il sentimento di un legame con tutta l'umanità.

Partita dieci anni fa, con un solo bambino, oggi l'associazione Ubuntu conta trentacinque allievi, dalle materne alle superiori, e ha accolto studenti laureandi e tirocinanti dell'Università Bicocca di Milano, contribuendo all'ingresso della pedagogia libertaria negli studi accademici. L'ha fondata Francesca Soresi, che non amava ciò che vedeva nella scuola tradizionale - che lei chiama “convenzionale” - e che ha cercato a lungo un'alternativa anche per i suoi fgli.

Questa infatti è una storia di famiglia. Una di quelle famiglie che decidono di voltare pagina, cambiare stile di vita e provare a realizzare i propri sogni. Lo ha fatto lei, ideando una versione italiana di Summerhill, la “scuola non repressiva” più famosa del mondo, fondata nel 1921 a Leiston, in Inghilterra. Lo ha fatto suo marito, Giuseppe Barone, ingegnere edile, che ha smesso di progettare edifci per dedicarsi alla terra. Lo hanno fatto i tre fgli, cresciuti libertariamente, già impegnati a tempo pieno nell'azienda-scuola-comunità.

Terra di Ilizia

9 MAGGIO 2024

Non una fuga, ma una specie di chiamata. Un progetto che, dieci anni fa, li aveva portati a fantasticare su quella cascina in vendita a una cifra impossibile, a Ozzero, per cui fecero un'oferta molto più bassa, rifutata. Si misero il cuore in pace e si dedicarono a un'altra casa, ristrutturandola completamente, per quattro anni. «Un giorno – racconta Giuseppe – mentre stavamo aprendo l'ultimo scatolone da sistemare, ci arriva una telefonata dalla cascina: avevano accettato la nostra oferta. Ma noi quell'oferta l'avevamo fatta quattro anni prima!». Disse di no, perché forse non ci credeva più. Ma Francesca ci credeva tantissimo e lanciò una sfda: «Proviamo a mettere in vendita la nuova casa e vediamo cosa succede». Tempo un giorno e arrivò l'oferta. Dopo una settimana avevano frmato il compromesso. «A quel punto ho pensato che l'universo avesse deciso per noi»

In tutta questa storia c'entrano, probabilmente, anche gli antenati anarchici e creativi, raccontati da Valentina Ghiglione, madre di Francesca, in un libro autobiogra-

fco: E poi arrivarono i Rolling Stones (Porto Seguro Editore). Lei e suo marito Gianni Soresi (che non c'è più) hanno sempre scritto e disegnato, pubblicando vari testi e cimentandosi anche nella satira politica. Perché qui tutti sono consapevoli che il problema sta nel “sistema”, l'idolatria del denaro e del successo, il consumismo come stile di vita.

L'alternativa? Pacifsmo, democrazia vera (fondata sul metodo del consenso), un diverso rapporto con la natura e con gli altri, economia circolare... Con la consapevolezza che non si tratta di ritirarsi dal mondo per vivere la propria egoistica felicità, ma di cambiare il sistema dall'interno, con la forza delle proprie pratiche, anche con la loro efcacia economica e sociale. Non è una comunità tardo-hippy, di quelle che vorrebbero tornare indietro nel tempo, scappando dalla modernità, ma una realtà proiettata nel futuro, più contemporanea di quelli che si ostinano a investire nel cemento, l'agricoltura industriale e la scuola organizzata su premi e punizioni.

10 MAGGIO 2024

Mollo tutto e scappo in campagna. Quanti lo hanno detto o pensato almeno una volta?

Oggi il “cambio vita” è diventato quasi un genere letterario. Ci sono giornali che hanno una rubrica fssa sul tema. Per non parlare delle innumerevoli pagine web, i libri, i flm. «È diventata una moda» dice Giuseppe, mentre ci accompagna a visitare l'azienda agricola. Come ogni moda, però, è il sintomo di qualcosa. «Di un malessere, certamente. Ci sono sempre più persone che vorrebbero cambiare. Ci capita di incontrarle, il sabato e la domenica. Ci chiamano, perché noi “ce l'abbiamo fatta”, per chiederci cosa devono fare per tornare alla campagna. Su internet trovano solo consigli strampalati».

In rete, generalmente, non si parla del lavoro, della fatica che bisogna fare. «Ma la difcoltà non è tanto la parte fsica, quanto entrare nel mood giusto, avere la mentalità per cui fare quella cosa ti piace e quindi riesci a cogliere sempre gli aspetti positivi. Chi lavora in un

ufcio non sa cosa signifca alzarsi molto presto, uscire quando fa caldo o fa freddo, mettersi l'impermeabile e stare sotto la pioggia... Non è così “pesante” come dicono, perché impari ad apprezzare ogni cosa»

In genere si lavora per guadagnarsi il tempo libero. Qui invece la libertà coincide con il lavoro scelto, che è la vita. «La cosa difcile all'inizio è gestire questa libertà. Qui non c'è nessuno che ti dice cosa devi fare. Vale per i campi come per la scuola libertaria. Anche i ragazzi devono imparare ad autogestirsi. La nostra vita in genere è tutta incasellata nel "fai questo e fai quello". Qui invece cerchiamo semplicemente di avere dei ritmi legati alla natura»

Chi non è abituato a questo genere di agricoltura, ed è cresciuto tra campi brulli a perdita d'occhio, può rimanere interdetto di fronte alle fle di alberi e cespugli apparentemente disordinate, dentro un campo senza una forma precisa, in pendenza, dove le coltivazioni sono mescolate a erbe spontanee, ma anche a piante scelte con cura in base alla loro funzione sinergica.

Terra di Ilizia

11 MAGGIO 2024

Un caos creativo. Il cui scopo è arrivare a un'agricoltura che non abbia quasi bisogno dell'intervento dell'uomo, riproducendo le dinamiche di un bosco, ma con le piante utili alla coltivazione. «L'agroforestazione è un'imitazione della natura» ci spiega Giuseppe, mostrandoci una pianta tropicale che cresce a vista d'occhio e nel giro di una stagione sarà alta dieci metri, con foglie grandi che faranno ombra al sottobosco. Per ora là sotto c'è solo la bacca dei cinque sapori, che è “cattiva”, e quindi resiste alle erbacce, ma presto arriveranno fragoline, more e mirtilli. «Nel bosco c'è qualcuno che va ad arare o concimare? No, ma sono rigogliosi, perché la natura fa da sé. Chi ha studiato per primo l'agroforestazione ha detto: perché non proviamo a imitare ciò che avviene in una foresta?

Ma dobbiamo anche creare qualcosa di comodo e adat-

I sistemi di agricoltura intensiva in realtà non stanno in piedi economicamente, per questo hanno bisogno dei sussidi. I cambiamenti climatici li stanno mettendo a dura prova. Noi facciamo un'agricoltura futuristica, d'avanguardia. L'agroforestazione è un'imitazione della natura

to alla raccolta. Noi ad esempio abbiamo organizzato il campo a strisce. Ovviamente non aspettiamo i tempi lunghi della natura, ma cerchiamo di accelerare il processo»

Oltre alle paulownie, che assorbono una quantità spropositata di CO2, producendo tantissimo ossigeno, ci sono pioppi e flari di meli. Ci sono anche coltivazioni in tunnel, in fle ordinate, circondate da un telo in mater-bi, quindi biodegradabile, per evitare che le erbacce sofochino le piante più delicate, quelle che chiamano scherzosamente “fghette”, perché hanno bisogno di essere protette e coccolate.

«Facciamo un'agricoltura futuristica, d'avanguardia, per cui ci sono pochi esempi. Studiamo, continuiamo a leggere libri su libri, ma non esiste una formula magica. Non ci sono procedure standard valide per ogni tipo di terreno. Questo campo è diverso da quell'altro a cento metri da qui. Abbiamo girato tanti posti in Italia dove fanno agricoltura innovativa, ma con condizioni assolutamente diverse dalla nostra. Ci sono quelli che coltivano senza pacciamatura, ma questo lo puoi fare a 1500 metri di altezza, dove non cresce un flo d'erba. Sono cose che impari osservandole e vivendole»

Di sicuro è impressionante la diferenza tra questo campo, ricco di verde, piante, cespugli, e quelli dei vicini, da una parte e dell'altra, che utilizzano la classica aratura, contribuendo a impoverire il terreno. «Il nostro non è il tipico campo “bel net” (bello pulito, ndr) come si dice da queste parti. Quei campi, appena arati, in due-tre giorni diventeranno sabbia. Al terreno vengono tolte delle risorse, e a quel punto ci vorranno dei concimi chimici per nutrirlo. Non fanno un danno solo al loro terreno, ma a tutto il pianeta Terra. Moltiplica questa cosa per un miliardo di terreni e capisci perché l'agricoltura “moderna” contribuisce in negativo ai cambiamenti climatici. Stiamo vivendo una vera e propria tropicalizzazione. Quei terreni sono stati “scoperchiati”, non sono più in grado di immagazzinare acqua, perché non hanno più la sostanza organica necessaria a trattenerla. Quando piove, nel mio terreno rimangono ettolitri d'acqua e quindi non devo irrigare più di tanto. Nel terreno arato invece l'acqua va giù direttamente in falda, fnisce nei fossi, nei fumi e poi nel mare. Non c'è più una riserva idrica in pianura. Quindi serve anche più acqua per irrigare. Inoltre c'è meno evaporazione e diminuiscono le precipitazioni».

12 MAGGIO 2024

La fglia Marina, che ha 21 anni e lo aiuta nel lavoro, ci spiega la struttura del loro campo: «Le fle non sono fatte a caso. La forma strana e il dislivello fanno sì che l'acqua scenda lungo il terreno. Tutto è studiato perché ogni fla riceva una certa quantità di acqua». Giuseppe infla una mano nel terreno, una specie di aiuola che in teoria non riceve acqua da un po' di giorni, ma la terra è umida e ricca di organismi viventi. Marina ci spiega che chi coltiva il mais potrebbe trovare delle soluzioni per mantenere il verde, ad esempio con i trifogli, ma non lo fanno. «Noi usiamo anche il cippato per migliorare il terreno», dando quel nutrimento che nei boschi è garantito naturalmente dal ciclo vitale degli alberi. In questo modo, assecondando la natura e diversifcando le coltivazioni, è più facile anche far fronte alle emergenze. Due anni fa sono stati buttati interi raccolti di mais, per colpa della siccità. Qui, invece, in un anno di caldo intenso, in cui le melanzane non sono cresciute, le zucche hanno raddoppiato la produzione. Si trova sempre il modo di compensare o risolvere l'emergenza.

Facciamo una domanda provocatoria, da avvocati del

diavolo: se io ho una piccola azienda agricola, con una famiglia da sfamare, so che devo produrre una certa quantità di mais per avere un reddito minimo. L'agroforestazione, in quel contesto, sembra un'utopia, bella ma poco redditizia. «Questa domanda nasce da un errore di fondo – dice Giuseppe: - il fatto che lui sta coltivando del mais per venderlo. È il sistema che non ha senso, che lo obbliga a vendere a qualcuno il suo prodotto. Negli ultimi anni i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova questo sistema consolidato. Capita che il gasolio da mettere nella mietitrebbia costi più di ciò che guadagneresti vendendo il mais. I sistemi di agricoltura intensiva in realtà non stanno in piedi economicamente, per questo servono i sussidi. Non è un sistema resiliente, basta che ci sia meno acqua e non riesci più a fare nulla. Al contrario, ci sono sempre più studi sull'efcacia dell'agricoltura rigenerativa, che è come un diesel, ci mette un po' di più a partire, ma poi rende di più. In alcuni casi avrai forse meno prodotto, ma non spenderai nulla per ottenerlo, non userai fertilizzanti, non avrai bisogno di fare prevenzione contro le malattie delle piante...»

Terra di Ilizia

13 MAGGIO 2024

(foto Marco Minniti)

Sembra tutto facile, in un certo senso lo è, ma perché c'è una profonda conoscenza di base e la passione che consente di trasformare un lavoro in una ragione di vita, dentro una flosofa orientata verso la libertà e il rispetto della natura e degli altri.

Si chiama permacultura: «Si basa su tre principi base. Il primo è la cura della persona: se non stai bene nel posto dove sei, non va bene. Ci deve essere un equilibrio energetico, all'interno del nucleo famigliare e poi, allargandoti, nell'azienda, nel gruppo di persone che frequenti, ecc. Il secondo è la cura della terra, sia quella che coltivi che il pianeta Terra. Terzo principio: distribuzione equa delle risorse». Queste idee vengono poi applicate in tanti campi diversi, attraverso varie tecniche (anche quelle per il benessere spirituale delle persone, come la meditazione). «Abbraccia numerose discipline, dall'agricoltura alla costruzione degli edifci, unendo tradizione e innovazione. Penso agli arabi che costruivano case fresche, in ambienti con temperature esterne caldissime, senza bisogno di condizionatori». Ogni luogo, ogni situazione, è completamente diversa, quindi il primo principio è quello dell'osservazione, per poi sapersi adattare alle circostanze.

Qui, ad esempio, a metà strada fra Milano e Vigevano, si fanno i conti con l'erba che cresce continuamente, anche le infestanti, e si impara a sfruttare le piante spontanee, che sono molto più saporite e nutrienti di quelle coltivate. Da Ilizia si organizzano corsi per riconoscerle e raccoglierle. Come si organizzano giornate dedicate alla permacultura o all'agroforestazione. Perché questa non è un'utopia astratta, ma un progetto concreto per un nuovo modo di intendere l'agricoltura, che diventerà sempre più efcace, man mano che cresceranno le aziende che lo adottano.

«Noi non andiamo contro il sistema, ma gli giriamo intorno. Non abbiamo la forza per combattere le multinazionali, che stanno rovinando il pianeta. L'economia mondiale dovrebbe investire nelle coltivazioni su piccola scala e l'economia circolare. Le multinazionali invece fanno esattamente il contrario, vanno a cercare in giro per il mondo le condizioni più favorevoli per sviluppare il loro business, le leggi più permissive, le condizioni di lavoro peggiori, fregandosene delle persone e dell'ambiente. Il sogno è cambiare il sistema dall'interno, un passo alla volta.

14 MAGGIO 2024

Vogliamo fare divulgazione e creare delle micro-comunità che girano intorno al progetto. Vogliamo far vedere che funziona! La gente viene da noi e vede gli alberi carichi di susine, cinque cassette per ogni albero. Cosa abbiamo messo nel terreno per ottenere quel risultato? Niente! Quindi lo puoi fare anche tu! È semplice». Non si fnisce mai di sperimentare. I cipressi piantati ai limiti della proprietà (anche per difendere il campo dalla chimica dei vicini di casa) probabilmente verranno sostituiti da alberi che crescono più in fretta. I giunchi invece crescono bene e presto torneranno utili per costruire ceste e cappelli, o fare dei laboratori artigianali. Vediamo una fla di insalate accanto a pioppi e salici: «Anche qui abbiamo fatto qualcosa di innovativo. Gli agronomi mi dicevano: sei pazzo, così porti via terreno alle orticole! In realtà ci sono un sacco di piante a cui piace l'ombra. Abbiamo scoperto che le insalate vicino alle piante crescono molto meglio. Sono anche più buone»

Particolarmente ambiziosa è l'idea di creare un “orto rialzato sinergico su vasta scala”. «Di solito l'orto sinergico è piccolo, noi vogliamo svilupparlo su mezzo ettaro. Parlo di un orto che diventa permanente, in cui non ho più lavorazioni da fare (e diesel da mettere nel trattore), a parte arieggiare il terreno in partenza con la vangatrice. La base è un'aiuola fatta di terre, ramaglie e cippato. Tutto attorno ci metto le liliacee, scalogno, cipolla, aglio, che tengono lontani gli insetti. Subito sopra ci sono le insalate e i fori per l'impollinazione. In alto la coltura principale, ad esempio le melanzane». Si sperimenta e si impara. Con le piante, le tecniche, i modi di lavorare, ma anche le relazioni. Ad esempio con la “fattoria sociale”, la collaborazione con realtà del territorio che mandano a Ilizia persone che hanno bisognose di lavorare. «Arrivano qui diverse tipologie di soggetti fragili con cui avviamo progetti di inserimento lavorativo.

Terra di Ilizia

Capita anche che qualcuno si trovi particolarmente bene da noi e venga assunto. Perché questo posto per certe persone non è solo un lavoro, è molto di più».

Passiamo davanti a un fco, protetto da un cespuglio con le foglie velenose, che tiene lontani gli insetti. «Si chiama gilda, una collaborazione tra piante. L'abbiamo trovata venendo qui. I vecchi conoscevano queste tecniche. Dovremmo imparare ad ascoltarli di più, non sono cose che trovi su internet». La produzione di fchi è pazzesca, da giugno si raccolgono anche tre o quattro cassette ogni due giorni, anche di una speciale qualità antica, che viene scambiata con altre aziende bio della zona, o che fnisce nella marmellata di Ilizia.

Parliamo di un progetto che ha lo scopo di «preservare la biodiversità esistente, implementando il piano di riforestazione già avviato. Qui arrivano gli uccelli

migratori, abbiamo diverse specie autoctone e alcune protette: la volpe, il tasso e la civetta, l'assiolo e il rondone, la raganella, l'upupa, il rospo smeraldino, l'airone cenerino... Ci sono molte specie che non abbiamo ancora individuato. Alcuni di questi animali erano già qui quando siamo arrivati, altri si stanno avvicinando grazie al piano di riforestazione. Molti di questi animali sono anche utili in agricoltura e contribuiscono a creare un equilibrio funzionale a tutti. Ad esempio la volpe tiene sotto controllo le colonie di minilepri. L'upupa si ciba della terribile popillia japonica».

Nella nostra scuola non si utilizzano mezzi coericitivi. Non ci sono premi e punizioni. Accompagniamo il ragazzo nel suo percorso di crescita, senza dividere didattica ed educazione. Insegniamo la vita

Domanda personale: come è possibile che un ingegnere rinunci al suo lavoro, che immaginiamo redditizio, per dedicarsi a un'impresa del genere? «Ho fatto l'ingegnere per 23 anni, cementifcando mezza Lombardia. Amavo il mio lavoro: “far stare su le cose”. Soprattutto negli anni in cui aiutavo le persone, costruendo capannoni, con un occhio all'innovazione. Poi negli ultimi anni, prima del Covid, l'unica cosa che mi chiedevano era la logistica (guarda caso...). La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato l'arrivo delle commesse per la guerra in Ucraina. A quel punto ho detto basta». Una “pazzia” condivisa da tutta la famiglia. Una realtà del genere riesce a vivere perché non si limita a coltivare un prodotto per venderlo alla grande distribuzione, come fanno tutti.

I prodotti della terra vengono venduti direttamente al pubblico, ma in gran parte sono utilizzati per il ristorante e la mensa scolastica, o per realizzare prodotti artigianali con il marchio “Terra di Ilizia”. Gli studenti mangiano rigorosamente biologico, e mangiano anche bene. Lo abbiamo sperimentato in prima persona. Vegetariani e vegani qui si sentono a casa.

Nel pomeriggio Francesca Soresi ci racconta il sogno di Ubuntu diventato realtà. Lei è l'anima di questo luogo anche un po' magico, «che conserva un'energia antica, una memoria storica che probabilmente non è ancora stata svelata». Chi può dirlo meglio di lei, che pratica quotidianamente meditazione e yoga, studia reiki e ha una particolare sensibilità per "l'energia" dei luoghi e delle persone?

«Il giorno in cui sono arrivata qui la prima volta, per visitare la cascina, ho sentito subito che questo posto mi stava chiamando. Non sapevo perché, era qualcosa più grande di me»

Ora in Ubuntu ci sono trentacinque iscritti, ma continuano ad arrivare richieste e facilmente si passerà a quaranta. Non si andrà oltre i cinquanta, per riuscire a mantenere classi piccole, in cui si può portare avanti

un lavoro individuale con ciascuno bambino e ragazzo. Si lavora sul “metodo esperienziale”: «Alterniamo lezioni teoriche e pratiche. I ragazzi prima vedono, toccano, sperimentano, poi interiorizzano e mettono su carta». Ma soprattutto si applica l'approccio ideato da Alexander Neill, su cui si fonda l'educazione libertaria: «Noi non utilizziamo metodi coercitivi. Non usiamo premi e punizioni, non diamo voti, quindi dobbiamo entrare in sintonia con il bambino e il ragazzo. Non dividiamo la didattica dall'educazione. Accompagniamo il ragazzo nel suo percorso di crescita. L'insegnante è anche educatore e psicologo, è una vera e propria guida, perché qui si impara a vivere. La cosa fondamentale per un accompagnatore libertario è la relazione. Deve rendere la sua proposta didattica interessante, perché i ragazzi possono anche scegliere di non partecipare alla lezione. Quando partecipano è perché sono davvero interessati. Non essendoci il voto, il ragazzo studia per se stesso, per rendere il percorso di apprendimento una cosa importante per lui». Ma alla fne di ogni anno bisogna passare un esame per essere ammessi a quello successivo. E naturalmente, al termine di ogni ciclo, bisogna anche superare l'esame di Stato, cosa fatta abitualmente senza problemi.

Terra di Ilizia

17 MAGGIO 2024

Di fronte a una proposta del genere, la reazione di chi è abituato a una didattica più tradizionale può essere di perplessità e scetticismo. La domanda ovvia è questa: come farà un ragazzo formato secondo questi principi ad afermarsi in una società fondata sulla competizione e sull'efcienza? La risposta di Neill a domande del genere era: «Io spero che siano i ragazzi che escono da questa scuola a cambiare la società». È evidente a tutti, ormai, che questa società non funziona come dovrebbe, generando persone infelici, stressate, egoiste. Federico, che aiuta sua madre nella conduzione del-

la scuola, ci spiega che, in realtà, i ragazzi formati in modo libertario, sono molto più attrezzati ad afrontare la vita e i suoi problemi. Con uno spirito diverso. «L'accompagnatore ofre ad ogni ragazzo le competenze necessarie a diventare ciò che desidera. Anche quelle necessarie a vivere nella società. L'inglese lo impari meglio da noi, parlandolo ogni giorno. Chi vuole diventare medico, meccanico, ingegnere, artista, avrà le conoscenze necessarie per farlo, perché l'accompagnatore cercherà di formare una persona partendo dal suo obiettivo». Il problema nasce dall'equivoco sulla parola libertà, come ci spiega Francesca: «Libertà non signifca: faccio quello che voglio. Libertà vuol dire: io sono libero se nella comunità in cui vivo ogni persona ha la possibilità di esprimere la propria libertà. La nostra non è una “bolla”. Qui i ragazzi imparano un'autonomia che non imparerebbero in una scuola convenzionale. Insegniamo la vita. Da noi un ragazzo viene invitato a prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Le decisioni vengono prese in assemblea. I confitti sono gestiti dai ragazzi. L'accompagnatore si limita a guidarli nella risoluzione del problema. Per questo imparano davvero a vivere»

In una scuola del genere non si impara per paura della punizione, secondo i principi del comportamentismo, «anche perché – spiega Federico – se uno impara secondo quel sistema, quando poi esce dalla scuola può accadere qualsiasi cosa, perché la paura della punizione svanisce nel tempo. Da noi, invece, il ragazzo impara a credere in ciò che gli è stato insegnato e che ha liberamente accettato».

18 MAGGIO 2024

Nasce anche una forma matura di rispetto, legata alla dinamica assembleare. Ce lo racconta Francesca: «Utilizziamo una forma di democrazia applicata. Ci sediamo in cerchio e decidiamo le regole della comunità. La comunità libertaria cambia con gli individui al suo interno. L'accompagnatore rispetta ogni ragazzo, ma il ragazzo lo deve rispettare a sua volta. Uscendo da qui si ha un concetto di rispetto interiorizzato molto più forte. Esempio: qualcuno rompe qualcosa. In una scuola convenzionale ci sarebbe una sospensione. Noi invece risolviamo la questione con un'assemblea, e la comunità chiede di far rimborsare il danno. Si condanna il comportamento, non la persona. Tutto questo porta a una maggiore consapevolezza. Ti facciamo rifettere sul fatto che la tua azione è stata sbagliata per la comunità». Aggiungiamo il fatto che qui si vive una multiculturalità di fatto, con vari bambini nati da coppie miste, chi è di origini olandesi o russe, polacche o sudamericane, giapponesi o francesi, culture diverse, religioni diverse (c'è il cattolico, il buddhista, l'ateo).

La comunità a volte decide di introdurre l'insegnamento di una lingua nuova, proprio sulla base di questi nuovi apporti culturali. Così come sceglie di

approfondire un certo sport o di praticare meditazione e yoga, come si è fatto per anni. Si dà spazio anche ai dibattiti flosofci, si suona uno strumento (chitarra o pianoforte) e ci si esercita nel canto. A fne anno viene messo in scena uno spettacolo teatrale: i ragazzi stanno preparando un musical, ispirato all'Iliade; c'è chi ha scritto i copioni, chi sta scrivendo le musiche, si lavora tutti insieme, in libertà. L'obiettivo è la felicità, concentrandosi sul potenziale di ogni ragazzo, sui suoi talenti e le sue aspirazioni. Facile intuire perché questa possibilità afascini tanti genitori. E abbia catturato anche l'attenzione di un'università come la Bicocca. Perché in Italia le scuole si chiamano libertarie e non “democratiche” come l'istituto anglosassone di Neill? Per il diverso signifcato assunto dalla parola nel nostro Paese. «Noi, a diferenza di ciò che accade nelle altre scuole all'estero, in assemblea non utilizziamo la regola della maggioranza democratica, ma usiamo il metodo del consenso: fno a che non sono tutti d'accordo, si va avanti a parlare, cercando la soluzione. Per aggiungere o togliere una regola a volte ci mettiamo anche un anno intero. Ma di solito prendere una decisione in questo modo è più veloce del normale.

Terra di Ilizia

19 MAGGIO 2024

Abbiamo pianifcato da qui a vent'anni quello che ci piacerebbe fare. È un altro principio della permacultura. Fai delle cose che possano portare benefci per almeno sette generazioni. Se io pianto una quercia, saranno i miei pronipoti a goderne i maggiori benefci

Trovare una soluzione, signifca far sì che venga mantenuto un equilibrio nella comunità, il che è nell'interesse di tutti, quindi alla fne si smussano gli angoli e si trova la soluzione insieme. Un esercizio di vita molto forte»

Non pensate a pedagogie come quella steineriana o montessoriana. «Quelle sono pedagogie ben precise, che hanno una certa struttura e solo quella. La scuola libertaria non è un metodo, ma un approccio. Che al suo interno prende in considerazione anche principi e metodi montessoriani, steineriani, modalità della scuola del bosco... Le adattiamo a ogni bambino, applicando un approccio misto. Dipende dai ragazzi che fanno parte della comunità in quel momento»

Soprattutto non confondetela con le cosiddette “scuole parentali”: «Da un punto di vista legale siamo "educazione parentale" perché in Italia il nostro approccio non viene riconosciuto. La pedagogia libertaria però ha una storia culturale antichissima, che attinge da grandi pensatori come Madeleine Vernet, Francisco Ferrer, Paulo Freire, William Godwin, Charles Fourier, Louise Michel, Lev Tolstoj, John Dewey, Célestin Freinet, Mario Lodi, Maria Montessori, Alexander Neill... In molte parti del mondo viene applicata e riconosciuta anche dalle istituzioni»

Alla fne ci ritroviamo davanti alla piantina di un progetto, una specie di cittadella dell'ecologia, della permacultura, dell'educazione libertaria. «Abbiamo pianifcato da qui e vent'anni quello che ci piacerebbe fare – dice Giuseppe. - Questo è un altro dei principi della permacultura: fai delle azioni sul tuo terreno che possano avere due o tre utilità diverse, perché tutto dovrebbe essere polifunzionale; ma soprattutto fai cose che possano portare benefci per almeno sette generazioni. Se io pianto una quercia, saranno i miei pronipoti a goderne i maggiori benefci». Ne godrà anche chi vive intorno a quel terreno, ci guadagna tutto un territorio (tutta la Terra). «Pensa in che mondo vivremmo se chi è al potere ragionasse in questo modo!»

Sulla cartina vediamo il parco che funzionerà con l'energia del sole: cucina solare, forno solare, un pirografo per far giocare i bambini, una torre per la produzione di energia elettrica tramite celle di Peltier. Ma anche qualche impiantino idroelettrico e magari una pala eolica. L'idea è «creare un centro dove far venire le persone e dire: si può fare!».

20 MAGGIO 2024

Nascerà anche una serra fotovoltaica. Poi la biopiscina, in cui la depurazione non è afdata alla chimica, ma alle piante, attraverso un sistema di vasche comunicanti. Verrà piantata la vite, come accadeva in questa zona tanto tempo fa.

Ci saranno delle casette prefabbricate, per poter accogliere le persone e fare divulgazione. Al centro, un labirinto unicursale, «quello che si usava prima dell'era minoica. Un tempo il labirinto era un cammino, una meditazione. Invece di perderti, ti ritrovi»

Ritrovarsi, ecco un'altra cosa su cui vale la pena esercitarsi. Anche solo seguendo un corso per imparare a trovare e cucinare le erbe spontanee, frequentando le lezioni di reiki, yoga, arteterapia, biodanza, iscrivendosi ai seminari dedicati all'agroforestazione, partecipan-

do ai campus estivi per bambini e ragazzi, in inglese, in cui si fanno sport e laboratori creativi, stando a contatto con la natura. Come scrivono sul sito (terradilizia.it): «Terra di Ilizia nasce dal sogno di una famiglia, la nostra. Abbiamo deciso di fare questo cambiamento drastico di vita perché desideriamo vivere in un posto felice e più naturale. Non si tratta però solo di una nuova casa per noi, ma di un posto dove tutti possono imparare cose nuove ed essere più connessi con la terra»

Terra di Ilizia

21 MAGGIO 2024

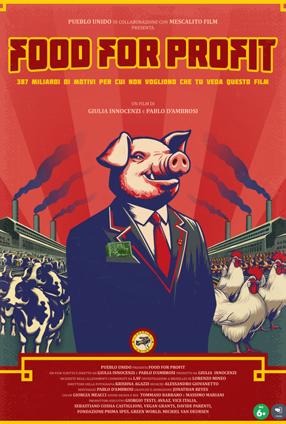

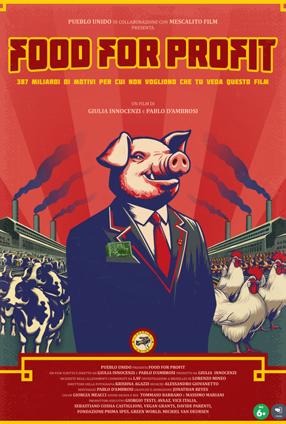

Food for Proft

Giulia Innocenzi ci racconta il flm-inchiesta realizzato con Pablo

D'Ambrosi,

contro gli allevamenti intensivi e l'(ab)uso dei sussidi europei

Polesine, Italia. Allevamento di polli. Un carnaio invivibile. Qualcuno dice che il pavimento viene pulito solo una volta all'anno. Un operaio prende a bastonate gli “scarti”, li sbatte per terra o su un ferro, per ucciderli: i polli che non pesano abbastanza non vengono pagati, quindi meglio liberarsene. L'azienda agricola – perché di questo si tratta – riceve in un anno 120 mila euro di sussidi dall'Unione Europea.

Berlino sud, Germania. 500 mucche rinchiuse in spazi insalubri. Ci sono animali con il corpo ferito, deformato, ammalati di mastite. Vengono fatte iniezioni di antibiotico in quantità. «Tutto deve essere a basso costo, veloce, squallido». 500 mila euro di sussidi l'anno. Murcia, Spagna. Più di due milioni di maiali chiusi in enormi capannoni, che producono quattro milioni di metri cubi di liquami ogni anno (1500 piscine olimpioniche, più o meno). Smaltirli è quasi impossibile. Vediamo i liquami lasciati in vasche all'aria aperta, destinate inevitabilmente a inquinare il terreno e le falde con i loro nitrati.

Come dice il flosofo Peter Singer, uno degli esperti chiamati a esprimersi sulla follia degli allevamenti intensivi, qui gli animali «sono ridotti a cose»: siamo convinti che «gli animali siano a completa disposizio-

ne dell'uomo. Li riteniamo inferiori e da loro vogliamo ottenere prodotti al più basso prezzo possibile». Salvo poi manifestare il nostro amore per cani e gatti, che invece vengono trattati come individui, in maniera ipocrita e paradossale.

Food for Proft colpisce duro, come è giusto che sia. Perché nessuno, ormai, può dire “non so”, “non mi interessa”. A chi non interessa la propria salute e quella del pianeta? Chi può rimanere indiferente di fronte al maltrattamento degli animali? Anche perché i soldi dell'Europa, i nostri soldi, attraverso il PAC (Politica Agricola Comune) vengono assegnati anche ad aziende che alimentano la piaga degli allevamenti intensivi. Siamo cittadini e siamo consumatori, una doppia responsabilità. È arrivato il tempo che tutti sappiano cosa si nasconde dentro le innocenti vaschette di polistirolo, ricoperte di cellophane, che vediamo sui banchi dei supermercati.

«387 miliardi di motivi per cui non vogliono che tu veda questo flm». Recita così il sottotitolo, alla Michael Moore, di questo documentario che non si fa problemi a dire da che parte sta. I miliardi sono quelli dei sussidi garantiti dal PAC in sette anni (55 l'anno).

22 MAGGIO 2024

I NCONTRI

23 MAGGIO 2024

Non c'è da meravigliarsi, vista la quantità di soldi in ballo, se l'industria agroalimentare sia così potente e infuente, e se gran parte dei 25 mila lobbisti che lavorano a Bruxelles siano impegnati proprio in questo settore. Un argomento sensibilissimo in tempi come questi, caratterizzati dalle proteste degli agricoltori: è assurda la tirannia esercitata dalla grande distribuzione nei confronti dei produttori, costretti a vendere i propri prodotti a prezzi insostenibili; ma è insostenibile anche il sistema alimentato dai sussidi, di cui tanti allevatori approfttano fregandosene della sbandierata “sostenibilità”.

Tutti noi abbiamo una forchetta in mano, il nostro strumento più potente, il parlamento quotidiano, e possiamo decidere se fnanziare il sistema, oppure rifutarci di consumare certi prodotti

Tutti conosciamo Giulia Innocenzi per il suo lavoro in tv: con Santoro in Rai, su La7 per Announo fno ad arrivare a Le Iene. Dall'anno scorso le sue inchieste vengono ospitate da Report, su RaiTre, e hanno colpito anche marchi importanti dell'industria agroalimentare italiana. Il suo libro Tritacarne (Rizzoli) già nel 2017 aveva indagato sugli allevamenti e i macelli italiani, chiedendosi se «è veramente sicuro ciò che mangiamo». Nasce da quella presa di coscienza il percorso che porta al flm, grazie all'incontro con Pablo D'Ambrosi, autore di documentari celebri come This World, di lavori per la BBC, ma anche per star della musica come Paul McCartney e i Rolling Stones. Si trattava di un azzardo, perché nessuno ha accettato di produrlo, temendo le possibili cause legali. Ma loro hanno deciso di rischiare in prima persona, e oggi si ritrovano sommersi dalle richieste di proiettarlo ovunque, in giro per l'Italia. “Non vogliono che tu veda questo flm”, ma evidentemente il pubblico ha una gran voglia di disobbedire. Da qui la sorpresa di ritrovare un documentario indipendente nella classifca dei flm più visti nelle sale italiane.

24 MAGGIO 2024

«L'obiettivo è che l'economia, la produzione e il consumo, siano in connessione con il Pianeta e al servizio dei cittadini». Diceva così Ursula von der Leyen, celebrando il Green Deal, la “rivoluzione verde” dell'Unione europea, fondata sulla riduzione delle emissioni, l'innovazione tecnologica, l'economia circolare, la biodiversità. Parole che aprono il flm e che fniscono per stridere drammaticamente con le immagini che vediamo. Perché Food for Proft è un “documentario d'inchiesta”, basato anche su immagini girate con telecamere nascoste, sia negli allevamenti (grazie alla collaborazione degli attivisti della LAV), sia nei corridoi e gli ufci dell'Unione Europea, dove Lorenzo Mineo ha fnto di essere un lobbista. Al centro del flm c'è proprio la PAC, o meglio, la facilità con cui l'industria della carne riesce a fare pressioni sulla politica per ottenere ciò che vuole. Si rimane basiti quando parlamentari europei, scienziati (pagati dalle aziende) e comunicatori prendono sul serio la bufala dei maiali a sei zampe, dichiarandosi interessati a questo ulteriore sviluppo della produttività, proposto dal fnto lobbista. D'altra parte l'editing genetico è il futuro dell'allevamento, oltre che dell'agricoltura, come dimostra la creazione di una razza di mucca con un doppio strato di muscoli (e vitelli così grossi che è necessario farli nascere con un parto cesareo).

Gli allevamenti intensivi sono l'esatto contrario di ciò che ci si aspetta dal Green Deal, che promette di raggiungere la “neutralità climatica” nel 2050. Come ci

ricorda Jonathan Safran Foer, «il 99% degli animali consumati in America e circa il 90% in Europa vengono dagli allevamenti intensivi e il loro impatto sull'ambiente è devastante. Secondo le Nazioni Unite gli allevamenti sono una delle cause principali del cambiamento climatico».

L'altro problema è quello dello sfruttamento dei lavoratori nelle aziende agricole e nei macelli, costretti in condizioni estreme, con paghe da fame. Non c'è rispetto per nessuno, quando si tratta di inseguire un proftto sempre più grande. Figuriamoci per gli animali, che vivono in condizioni igieniche precarie negli allevamenti intensivi: vedi ad esempio i polli ingrassati così tanto che non si reggono sulle zampe o i tacchini gettati letteralmente nei camion, anche quelli feriti e moribondi, per essere trasportati di notte. Giulia e la sua troupe sono stati minacciati e inseguiti, quando si sono presentati a fare domande, in un'azienda a cento chilometri da Roma. Lo stile è quello del servizio televisivo, in prima persona, la struttura è quella del documentario d'inchiesta, con anni di lavoro alle spalle, da riassumere in 90 minuti. Un flm costruito per convincere, denunciare, risvegliare le coscienze. Un grido. Perché qui non c'è spazio per le vie di mezzo o le sfumature. Ne abbiamo parlato con Giulia Innocenzi, che ci ha raccontato anche le scelte personali da cui è nato questo lavoro, i tentativi di censurarlo prima della sua uscita, la fatica e i rischi dell'autoproduzione, ma anche la soddisfazione di vedere migliaia di persone in sala, inaspettatamente.

Food for Proft

25 MAGGIO 2024

Ci racconti come è nata l'idea? Cosa ti ha spinto a fare una ricerca sugli allevamenti intensivi e l'industria della carne?

Per quanto mi riguarda, tutto è cominciato dieci anni fa quando ho letto il libro di Jonathan Safran Foer: Se niente importa. Mi sono messa a fare delle indagini, a investigare su questo tema. Poi ho deciso di realizzare un documentario che parlasse di tutte le criticità degli allevamenti intensivi a livello europeo, compresa quella che per me è la contraddizione più grande, il fatto che stiamo fnanziando questo sistema con i soldi dei contribuenti.

Noi cittadini siamo anche inevitabilmente consumatori, che possono orientare la produzione in una certa direzione.

Le persone che vengono a vedere il flm alla fne chiedono sempre: cosa posso fare io? C'è un piano politico, e quindi la necessità di fare pressione sul sistema afnché cambi, votando alle elezioni, partecipando a iniziative

e manifestazioni. Poi c'è il piano individuale: tutti noi abbiamo una forchetta in mano, il nostro strumento più potente, il parlamento quotidiano, e possiamo decidere se fnanziare il sistema, mangiando latte e formaggi prodotti in questo modo, oppure se vogliamo dire no. Se tutti ci rifutassimo di consumare certi prodotti, questo sistema non esisterebbe più.

A volte anche chi lotta per l'ambiente e ha una sensibilità ecologica sembra dimenticare che l'industria della carne e gli allevamenti intensivi sono un problema enorme. Si fa fatica a trasformare l'idea in stile di vita, perché questa scelta richiede anche dei sacrifci, bisogna rinunciare a qualche piacere e comodità.

Richiede una scelta. Io non mi sento di fare una vita sacrifcata. A casa sono vegana e in giro vegetariana, per semplifcarmi un po' la vita, ma oggi la vita non è assolutamente difcile per chi non vuole mangiare carne. Dobbiamo essere noi ad aiutare il mercato a cambiare. Se i consumatori continuano a comprare certi prodotti, il sistema non cambierà mai.

Quanti anni ci sono voluti per realizzare il flm? Immagino che ci sia un'ampia aneddotica sui rifuti ricevuti dai produttori.

Ci ho messo più di cinque anni, proprio perché nessuno voleva aiutarci. Abbiamo dovuto produrlo io e Pablo da soli, e inizialmente anche distribuirlo. Alla fne chi ci ha aiutato più di tutti sono stati i cittadini. Abbiamo chiesto aiuto a loro, che hanno risposto in una maniera incredibile. È solo grazie a loro se abbiamo potuto organizzare proiezioni in giro per l'Italia. Hanno fatto mail-bombing alle sale per chiedere che venisse proiettato.

I produttori cosa dicevano? Tema scomodo? Genere che non tira?

Il problema più grande era la paura di beghe legali, che in efetti sono arrivate. Per ora siamo a quattro difde, vediamo cosa succederà. Io e Pablo abbiamo fatto un calcolo dei rischi e abbiamo deciso che era troppo importate uscire con questa denuncia pubblica.

26 MAGGIO 2024

Food for Proft

27 MAGGIO 2024

Abbiamo già ricevuto quattro diffde.

Nei momenti di sconforto ti viene da pensare che alla fne vincono sempre loro. Ma in realtà sono convinta che sono loro, come modello produttivo, ad avere le ore contate. La storia ci darà ragione

È stata una grande sorpresa leggere gli incassi e scoprire che Food for Proft era tra i flm più visti in Italia, insieme a kolossal come Dune. Chi è lo spettatore di questo documentario? Un vegano-vegetariano attivista? Un cittadino arrabbiato e anti-sistema? Lo spettatore di Report e Le iene? O magari una nicchia di pubblico che solitamente sfugge ai radar della distribuzione?

Ogni tanto facciamo anche alzare la mano, alla fne delle proiezioni, perché vogliamo capire che tipo di persone vengono a vedere il flm. E devo dire che la maggior parte degli spettatori sono onnivori. Questa per me è un'ottima notizia, vuol dire che siamo usciti dalla “bolla”, non ci sono solo vegani e vegetariani, che comunque ci stanno aiutando tantissimo. Ci sono anche molte persone che mangiano carne ma vogliono capire cosa c'è nel loro piatto.

Dopo aver visto il flm gli spettatori sono arrabbiati, indignati, ci chiedono se qualcuno sta facendo qualcosa, se c'è un partito che è intervenuto in qualche modo. Chiedono cosa possono fare. Sono dibattiti di una cittadinanza attiva. Io dico sempre che dobbiamo diventare cittadini responsabili, a partire dalle elezioni europee, premiare i candidati che si esprimono su questi temi, anche perché

saranno quelli che voteranno per la nuova Politica Agricola Comune nella prossima legislatura.

Qualcuno comunque vi sta aiutando, avete anche proiettato il flm al Parlamento Europeo.

Molte persone ci stanno aiutando. Per il Parlamento Europeo è stato innanzitutto Ignazio Corrao, per quello italiano Eleonora Evi. Poi, nella Regione Sicilia, Ismaele La Vardera. Al Consiglio regionale della Lombardia abbiamo proiettato il flm grazie ai Cinquestelle. In Emilia Romagna ci ha aiutato Silvia Zamboni dei Verdi. Ci sono politici e movimenti che ci stanno dando una mano. Poi, naturalmente, ce ne sono molti altri che ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote.

Abbiamo letto le dichiarazioni di un consigliere della Lega emiliana che criticava il flm perché rischia di colpevolizzazione un intero settore. Sosteneva che in Italia non esistono allevamenti intensivi, che così si criminalizzano gli allevatori.

Si chiama Fabio Rainieri, è vicepresidente del Consiglio Regionale, e guarda caso è un allevatore. C'era anche lui alla proiezione e mi fa piacere che sia rimasto tutto il tempo a guardare il flm e a seguire il dibattito. Magari sveglieremo anche la coscienza di qualche persona che al momento la pensa al contrario.

Al Parlamento Europeo che reazioni hai ricevuto? Il flm nasce anche da un'indagine sotto copertura a Bruxelles, hai raccontato cose che magari qualcuno non voleva che si sapessero.

Al Parlamento, dopo la proiezione, ho avuto risposte positive.

28 MAGGIO 2024

Ma c'erano anche due persone che usavano il cellulare compulsivamente per flmare. Guarda caso erano due lobbisti della carne. Sono stati intercettati dall'inviato delle Iene, che ha chiesto cosa ne pensavano del flm; loro hanno risposto che “sono flm utili perché li aiutano a migliorare”. Dicono così davanti alle telecamere, poi dietro partono solo delle grandi difde.

Il greenwashing passa anche dal riuscire a recepire la sensibilità che cambia, vendendosi meglio al consumatore.

Esatto.

Eppure il Green Deal è una grande idea, una proposta importante, sulla carta.

Il problema è che a causa delle lobbies è stato smontato pezzo per pezzo. Se fosse stato applicato il Green Deal in quanto tale, sarebbe stata un'ottima notizia. Ma tante misure, dal no agli animali tenuti in gabbia all'utilizzo dei pesticidi, sono state spazzate via.

Perché hai scelto la forma cinematografca? In

fondo tu sei conosciuta soprattutto per i tuoi servizi d'inchiesta televisivi.

Un flm ha tutto un altro potere e lo stiamo vedendo con la difusione di Food for Proft. Ha la capacità di imporsi e di scatenare un dibattito, più di quanto possa fare un servizio televisivo. E poi volevo mettere tutto insieme in un'opera che diventasse una specie di compendio di ciò che non va negli allevamenti intensivi, di come li stiamo fnanziando e supportando. Volevo fare un prodotto internazionale, quindi potevo riuscirci solo con un flm: adesso l'obiettivo è farlo vedere in tutta Europa.

La produzione è frmata Pueblo Unido, nome suggestivo. Credi davvero che ci sia un popolo che non ha voce e che potrebbe avere la forza, la consapevolezza, la rabbia necessaria a cambiare il sistema? Che non viene intercettato dalla politica, le istituzioni, i tradizionali mediatori sociali?

Io credo che su un tema come quello degli allevamenti intensivi la maggior parte della popolazione sia contraria, però le minoranze organizzate riescono a condizionare la politica e a portare avanti questo modello.

Food for Proft

29 MAGGIO 2024

Solo ofrendo gli strumenti necessari all'opinione pubblica si può far partire un movimento dal basso e costringere chi sta in alto, i politici, a intervenire e cambiare. Quindi sì, ci credo tantissimo.

Ci sono spesso discussioni molto vivaci tra i sostenitori dei diritti sociali e quelli più sensibili ai problemi dell'ambiente, gli animalisti, gli ecologisti. Come se fossero due realtà contrapposte, che obbligano a decidere dove indirizzare le risorse economiche e le battaglie politiche. Anche qui c'è un grande lavoro da fare, dal punto di vista dell'informazione e della conoscenza. Perché le due cose, in realtà, sono strettamente collegate.

Alla fne Food for Proft è una critica al capitalismo. Si chiama così perché al centro ci sono gli allevamenti, ma avremmo potuto chiamarlo Pharm for Proft, se avessimo analizzato il settore sanitario. Ci sono tante declinazioni possibili. È proprio il sistema capitalistico che sta mostrando tutte le sue criticità. Di sicuro non può essere questo sistema a portarci fuori dalla crisi climatica. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di pensare a nuove soluzioni.

Hai già ricevuto quattro difde. Per non parlare dei personaggi poco raccomandabili con cui sei entrata in contatto durante l'inchiesta. Come ge-

stisci la paura? Lo stress? Certo, sei consapevole delle scelte che fai, è un lavoro che è una specie di missione, ma ti viene mai il dubbio che ne valga davvero la pena?

Mi faccio anch'io questa domanda nei momenti più critici. Ad esempio quando, prima di uscire con il flm, è arrivata la prima difda, da una delle aziende investigate, che fattura qualche miliardo di euro. Ho pensato: ma che senso ha stare a sbattermi in questo modo quando alla fne vincono sempre loro? Però succede solo nei momenti di sconforto, in realtà penso esattamente il contrario: sono loro, come modello produttivo, che hanno le ore contate. La storia ci darà ragione. Spero che un giorno guarderanno al 2024 e diranno: pensa che le persone tenevano gli animali in quel modo indegno solo per cibarsene e fare del proftto.

Ripetiamo la domanda più importante: cosa fare?

L'informazione e la consapevolezza sono il primo passo indispensabile, quindi bisogna aiutare il flm a continuare a girare (sul sito foodforproft.com è spiegato come). Poi c'è la proposta, che è politica, sociale, civile. E parte dalla richiesta di fermare i sussidi pubblici garantiti a questi luoghi di morte: «Purtroppo la maggior parte dei sussidi va agli allevamenti intensivi. Dobbiamo pretendere che i nostri soldi vadano a un'agricoltura verde, a favore degli animali e della nostra salute»

30 MAGGIO 2024

Si rilancia anche la moratoria su questo tipo di allevamenti, portata avanti da tante associazioni animaliste ed ecologiste. Infne si chiama a raccolta l'opinione pubblica: «Chiediamo la riforma della Politica Agricola Comune. Per dire la nostra vogliamo organizzare la prima Assemblea dei Cittadini sul tema. Per farlo occorre chiamare un campione rappresentativo della popolazione europea, che potrà discutere con esperti e rappresentanti del settore sulle potenziali riforme della Politica Agricola Comune, con un focus soprattutto sui

sussidi agli allevamenti intensivi e per una transizione verso modelli di agricoltura più sostenibili» Senza dimenticare che noi abbiamo in mano un'arma potentissima, quella dei nostri consumi. Non è indispensabile che tutti diventino vegani o vegetariani. Lo è però il fatto che siano tutti consapevoli di come viene prodotta la carne che decidono di mangiare, opponendosi a un sistema che trasforma gli animali in cose, mette in pericolo la salute delle persone e contribuisce all'inquinamento e al riscaldamento globale.

Food for Proft

31 MAGGIO 2024

(foto Francesca Togni)

(foto Francesca Togni)

Paolo Spaccamonti

Nel torbido è il nuovo (bellissimo) album di un musicista "cinematico" che amiamo da sempre. Idee, esperienze, ispirazioni

Ti ricordi a quando risale il tuo primo incontro con la musica? Un disco, un concerto, uno strumento musicale. È stata una folgorazione o un innamoramento lento?

Una folgorazione. Da piccolissimo rimanevo incantato ogni volta che partiva la sigla di inizio trasmissioni Rai. Poi il mangiadischi di casa che mandavo in loop e che dovevano letteralmente strapparmi di mano con le forze. Per arrivare al primo concerto con i miei genitori, in uno di quei punti verdi di cui erano colme le città d’estate. Ricordo come fosse ieri quella sera: Ivan Graziani che ironizzava col pubblico, le donne che danzavano, i volumi altissimi. Mi sentivo al sicuro.

Sei stato anche un giovane metallaro. Si racconta però che eri terrorizzato dal palcoscenico. Arrabbiato ma non abbastanza…

Sì, da adolescente ho rastrellato tutto o quasi il metal, dall’hard rock al death/black. Ma l’idea del palco mi paralizzava, e ho abbandonato diverse band per quello. Fino a quando mi sono costretto a reagire, con i Chomski, nel 2005. Ricordo che per paura che succedesse qualcosa alla strumentazione mi portai dietro due cose di tutto: due amplificatori, due chitarre, due distorsori… E si ruppe la chitarra all’altro chitarrista. L’ansia a volte è lungimirante.

Parli spesso di te come di un autodidatta, che ama la “musica semplice”, ma questa tua semplicità suona complessa, raffinata, anche alternativa, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui non c'è una grande cultura della musica strumentale. Si producono tante cose diverse e interessanti, piccole nicchie indipendenti, ma il mercato è dominato da ciò che passano radio e tv.

Per musica semplice intendo senza fronzoli o inutili virtuosismi, che non vuol dire banale. Sulla questione della nicchia non credo sia un problema solo italiano.

33 MAGGIO 2024

I NCONTRI

In America c’è gente come Jeff Parker che per sbarcare il lunario consegna pizze. La musica strumentale è sì musica per pochi, ma se promossa adeguatamente potrebbe arrivare a molti. Il problema sta a monte.

Trovo assurdo che alcune produzioni cinematografiche o teatri non investano sui compositori, preferendo affidarsi a tecnici o altro. Abbiamo dei musicisti in Italia che fanno spavento. Pensa solo ad Enrico Gabrielli con il collettivo 19'40'' o a Stefano Pilia, per dirne due. Dovrebbero stare in prima serata su Rai3 a spiegare la musica, supportati dalle istituzioni, come patrimonio nazionale da tutelare.

Invece per comporre musica da film spesso chiamano il divo di turno, sperando in un ritorno di immagine. E nei teatri è ancora peggio: si tende a tagliare sulla parte musicale buttando poi soldi in boiate come scenografie discutibili che neanche Ed Wood, pensando che la musica sia l’ultimo dei dettagli. È avvilente, e perdono tutti.

Fare musica in Italia rimane un lusso per pochi. Si naviga a vista. Gli spazi scarseggiano e non c'è nessun tipo di supporto. Ma non mi verrebbe mai in mente di fare altro

Come si è trasformato il tuo rapporto con la musica? È più importante il bisogno di esprimersi, di dare forma a qualcosa che senti e che sei, o quello di comunicare un messaggio o un'idea del mondo? È un gioco, musica per la musica, una specie di terapia, o un'occasione di condivisione? Per dirla in altri termini: conta di più la ricerca artistica, espressiva, o l'esperienza finale, collettiva?

Direi entrambe le cose. Se tutto si risolvesse nel pubblicare dischi sarebbe sicuramente bello ma mancherebbe un tassello, che è quello della condivisione dal vivo. Comporre è una terapia, non saprei farne a meno. Non ho la presunzione di fare musica per migliorare il mondo, sarebbe stupido pensarlo, ma per migliorare me sì. Sto meglio quando la faccio e immagino che questo influisca su chi mi sta vicino, creando una reazione a catena. Se tutti facessimo ciò che ci fa star bene, il clima generale sarebbe decisamente più disteso.

Tu hai l'abitudine di suonare anche in centri sociali, in luoghi di resistenza e ribellione. Quanto è importante questo aspetto del tuo essere musicista?

A volte accade che persone affini mi invitino a suonare da loro e ci vado volentieri. I luoghi di “resistenza e ribellione” spesso sono tra i pochi che promuovono determinate proposte, prendendosene i rischi, e non è casuale. Se dall’alto delle istituzioni la tendenza è di supportare contenuti vuoti e innocui, il contraltare non può che essere di ricerca e bellezza. Da ragazzino ricordo che per ascoltare musica "altra" bisognava passare per forza dai posti occupati, cioè svincolati da regole imposte. E ne ho grandi ricordi, di vicinanza e di rete.

Si riesce a vivere in Italia di musica indipendente, strumentale, magari anche di ricerca? Non viene ogni tanto la tentazione di cedere a qualche compromesso, per provare a rincorrere il gusto del “grande pubblico” (una sorta di entità mitologica, oggi blandita dagli algoritmi)? Oppure, molto semplicemente, ognuno è la musica che fa, non c'è possibilità di scelta.

34 MAGGIO 2024

Più che di vita parlerei di sopravvivenza. Gli spazi scarseggiano e, come dicevo prima, non c’è nessun tipo di supporto. Quello che mi ha aiutato negli anni è stato il diversificare, quindi non concentrarmi solo sul percorso solista ma aprirmi anche ad altre realtà come quelle del teatro, della danza, o dei cine-concerti. Mondi diversi in cui proporre la mia visione di suono e approccio all’arte, e alla vita. Detto questo, fare musica in Italia rimane un lusso per pochi, a meno che non si abbiano le spalle coperte. Si naviga a vista. Ma non mi verrebbe mai in mente di suonare altro o provare a rincorrere chissà quale pubblico. Non mi interessa e non saprei da dove iniziare.

Molto importante per te è stato l'incontro con il cinema, le sonorizzazioni dei film, a partire da Rotaie di Camerini nel 2010, fino ad arrivare ad esperienze straordinarie come quella dedicata a Dziga Vertov. Si dice spesso che la tua musica evoca il cinema, nel senso che genera immagini in movimento, sembra la colonna sonora di film mai realizzati. Da qui, forse, l'incontro fatale. Come si lavora su un capolavoro del cinema, evitando che la musica sia solo un commento?

L’approccio varia di volta in volta, in base al film e ai musicisti coinvolti. Nel caso di Vampyr, ad esempio, con il trombettista Ramon Moro si è deciso di scrivere tutto, andando a sottolineare gli aspetti cupi e deliranti. Con L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov (insieme a Stefano Pilia) abbiamo affrontato la pellicola in maniera completamente libera, improvvisando quasi tutto.

Paolo Spaccamonti

35 MAGGIO 2024

(foto Franco Rodi)

Ci sono flm a cui torno ciclicamente, come Ghost Dog, Quei bravi ragazzi, Io e Annie... Nella musica ascolto sin da ragazzo i Black Sabbath e i Boards of Canada, ma passo senza problemi da Paolo Conte agli Autechre, ascolto il rap americano e venero Mica Levi

In quel caso sul palco ci interessa restituire l’idea della ciclicità del film, che percorre l’arco di un’intera giornata. Nel farlo ci posizioniamo di fronte allo schermo, esattamente come il pubblico. L’impianto di sala diventa così il “nostro” strumento e anche noi ‒ dopo il cine-occhio, il cine-operatore, la macchina da presa e la città ‒ diventiamo parte del film. In generale direi che bisogna stare attenti a non suonare troppo didascalici, ma nello stesso tempo a non fuorviare quello che il regista voleva comunicare. È un equilibrio delicato.

Quali sono i film che ami di più, quelli in cui ti rifugi o in cui ti rispecchi in qualche modo?

Tantissimi. Ci sono film a cui torno ciclicamente come Ghost Dog, Quei bravi ragazzi, La mosca, The Funeral, Io e Annie… o il grande cinema italiano di Scola, Petri, Ferreri.

Tutti film a cui mi sono avvicinato da ragazzo. Negli ultimi anni mi sono invaghito del cinema greco: film come Miserere di Babis Makridis, Attenberg di Athina Tsangari o Suntan di Argyris Papadimitropoulos, mi hanno fatto impazzire.

36 MAGGIO 2024

Oppure il cinema di Aki Kaurismaki, con i suoi personaggi al limite, che non ridono mai. Gli unici film che patisco sono quelli in costume, non chiedermi perché. Ho fatto uno strappo solo per La favorita di Yorgos Lanthimos, padre di tutti i registi greci di cui sopra. Al cinema ultimamente ho amato Palazzina Laf di Michele Riondino e La zona di interesse

E la musica che ti fa bene? Quella di ieri e quella di oggi.

Come per il cinema, anche nella musica ho dischi che mi trascino sin da ragazzo, dai Black Sabbath ai Talk Talk o ai Boards of Canada. Dipende dal momento. Passo da Paolo Conte agli Autechre senza problemi. In generale mi sembra che veterani come Kim Gordon, Pj Harvey o Einstürzende Neubauten continuino a sfornare ottimi lavori. E poi direi il rap americano, da Westside Gunn a Pusha T. Il disco che ho ascoltato di più l’anno scorso è Travis Scott, per dire. C’è tanta freschezza in quella musica e mi rilassa. Per finire non posso non citare la compositrice Mica Levi, per cui nutro un’autentica venerazione.

Tu componi colonne sonore, crei musica per installazioni, oltre che sonorizzazioni, collabori con vari artisti, anche molto diversi tra loro, poi realizzi i tuoi dischi solisti e ti concedi anche qualche concerto in solitaria o con pochi intimi collaboratori. Qual è il “mondo” in cui ti senti più a tuo agio? Ce ne sono altri che vorresti cominciare a esplorare?

Non c’è un mondo in cui mi sento più a mio agio di altri. Ho un bisogno vitale di variare per rigenerarmi, e ogni contesto ha i suoi lati rassicuranti. Mi piacerebbe esplorare di più il mondo del cinema, delle colonne sonore, ma mi sembra un ambiente parecchio chiuso.

Paolo Spaccamonti

(foto Gianluca Camporesi)

L'immagine che abbiamo di te è quella di un musicista solitario, introverso, piegato sulla sua chitarra e i suoi pedali. Chi ti ascolta è chiamato a entrare nel tuo mondo. E però, allo stesso tempo, sembra anche di ascoltare un'orchestra intera, per la forza del suono e la ricchezza espressiva di certi arrangiamenti. È tutto semplice, minimal, ma è anche potente e visionario. Come hai trovato questa tua cifra? O è qualcosa che c'è sempre stato, che hai semplicemente assecondato? I tuoi mondi sonori hanno sempre qualcosa di estremamente evocativo, aprono porte, fanno viaggiare l'immaginazione. Sembrano il frutto di una lunga ricerca.

Ho un rapporto complicato con le defnizioni.

Quando mi chiedono che musica faccio, non so mai cosa dire. Da qualche tempo rispondo "musica cinematica", visto che mi occupo di sonorizzazioni. Spero solo che il mio tocco sia riconoscibile

È nato per caso. Anni fa la band con cui suonavo si è sciolta e ho iniziato a comporre per i fatti miei. Ci ho preso gusto, e una volta assemblati un tot di brani ho deciso di farne un disco (Undici pezzi facili) nel 2009. Da lì non mi sono più fermato. Direi che l’incontro determinante è stato quello con la violoncellista Julia Kent. Vederla sul palco, da sola, generare quelle musiche, mi ha estasiato. A quel punto ho deciso di provarci anch’io, ed è bellissimo averla poi ritrovata come collega e amica. Anche nel mio ultimo disco c’è un suo intervento, e quando arriva mi emoziono sempre.

Ti hanno infilato spesso nel calderone del post-rock. Qualcuno parla di “avanguardia”. Altri hanno evocato la “musica da film”, come fosse una categoria dello spirito (più che un genere), un certo modo di intendere i suoni e creare atmosfere evocative. Non è facile definire la tua opera. Eppure, dopo tanti anni, forse sarebbe ora di dire che esiste la “musica di Paolo Spaccamonti”, che è un insieme di tante cose, come capita spesso alla musica, ma è anche solamente tua.

38 MAGGIO 2024

Alena Ettea

Vampyr

La si riconosce al primo ascolto. Ha una sua anima, che va al di là delle scelte tecniche ricorrenti, e quindi suona in quel modo unico. Che rapporto hai con le definizioni? Cosa rispondi quando ti chiedono che tipo di musica fai?

Un rapporto complicato! Davvero, non so mai cosa dire. Da qualche tempo rispondo “musica cinematica”, ma solo perché mi occupo di sonorizzazioni. Per fare prima. Il miglior complimento è quello di aver generato un mio suono, quindi una precisa cifra stilistica, e ti ringrazio. Non mi è mai interessata la tecnica, né imitare gli altri. Quello che spero è che il mio tocco sia prima di tutto riconoscibile, nel bene e nel male.

Nel torbido dà l'impressione di essere un album molto personale, intimo, particolarmente sentito. Ci sono suoni e melodie che sembrano arrivare da molto lontano, un luogo interiore segreto, ricordi, sensazioni impalpabili. È qualcosa che evidentemente ha a che fare con la tua vita e il tuo modo di intendere la musica. O almeno così arriva a chi lo ascolta. Ci dici se è nato in circostanze particolari? Da quale idea o ispirazione?

È stato il primo lavoro ad essere ispirato da altri lavori, nello specifico lavori teatrali. Normalmente parto da zero quando compongo, lasciandomi andare alla fantasia. In questo caso quasi tutti i pezzi sono nati mentre lavoravo a testi teatrali e/o di video-arte. Quando ho iniziato a pensare al nuovo disco mi sono ritrovato tra le mani alcune bozze ispirate a quei lavori, quindi ho deciso di svilupparle e renderle autonome.

Perché Nel torbido? È come ti senti? È dove siamo tutti? Cos'è che non vediamo chiaramente?

Nel torbido arriva da una battuta di Tony Curtis (“Nel torbido si pesca meglio”) da Operazione Sottoveste, film del 1959 diretto da Blake Edwards.

Paolo Spaccamonti

39 MAGGIO 2024

(foto Rosi Dennetta)

Nel 2020 la Film Commission di Torino mi ha contattato per fare un concerto streaming nel Museo del Risorgimento di Torino, completamente deserto per via del lockdown. C’è anche un video su YouTube.

Il titolo è ispirato a una battuta di Tony Curtis da Operazione Sottoveste. L'ho sentita usare nel 2020, in pieno lockdown, per sdrammatizzare. Tony Curtis era uno dei soprannomi di mio papà, a cui è dedicato il disco

Con Paolo Manera - direttore del FCTP - si parlava di come eventi anche estremamente drammatici come la pandemia potessero aprire strade a iniziative normalmente non perseguibili, come quella appunto di suonare all’interno della Camera dei deputati del Parlamento Subalpino, luogo normalmente inaccessibile. Per giunta con la mia musica.

Quindi ha citato la fatidica frase, "nel torbido si pesca meglio", per sdrammatizzare. Eravamo tutti esausti. In effetti per me è stato davvero così: nel 2020 ho iniziato a collaborare in maniera continuativa con il teatro, tanto da licenziarmi dal mio lavoro storico. Mi si sono aperte tante occasioni lavorative, proprio nel momento più buio. Ovviamente avrei preferito succedesse diversamente, ma così è stato. Mi è sembrato quindi un ottimo titolo per il disco, ancor di più da quando ho realizzato che Tony Curtis era uno dei soprannomi da giovane di mio papà, a cui l'album è dedicato.

A volte sembra di percepire una malinconia dolorosa, quasi straziante, in altri momenti dell'album invece c'è una misteriosa felicità, molto delicata. Il finale ha qualcosa di magico, di mistico. Ci sono anche brani che sfiorano l'astrazione, come Salina, all'inizio dell'album, o quel pezzo incredibile che è I sogni non servono.

40 MAGGIO 2024

Ce ne sono altri più diretti, eloquenti. E c'è Nel torbido, la conflagrazione delle due anime, che genera qualcosa di esplosivo. In alcuni momenti lo spazio e il tempo si dilatano, ma si ha anche l'impressione che tu abbia cercato di togliere, condensare la materia, per andare all’essenziale.

Esattamente. Non mi andava di perseguire strade già battute in altri lavori, e ho optato quindi per l’astrazione, scolpendo i vari brani per farne risaltare l’essenza, buttando via il resto. Questo non sarebbe stato possibile senza l’apporto di Gup Alcaro, sound designer con cui collaboro da dieci anni. È stato lui a introdurmi e accompagnarmi a un approccio completamente diverso nella composizione e in studio di registrazione (e quindi anche nelle performance live). Ovviamente il tocco è sempre il mio, ma con lui diventa (anche) altro, e questo se inizialmente mi spaventava ora mi esalta.

Un album diverso da tutti gli altri (anche se si riconoscono i tuoi suoni e certe evocazioni). L'album migliore, forse. Sicuramente l'ultimo, o magari il primo. Come lo collochi nella tua produzione? Quali porte apre?

Quando esce un nuovo album non ho mai la lucidità per valutarlo. Ci ho passato troppo tempo dentro e devo prenderne le distanze. Spero sia un nuovo inizio del mio percorso.

Non mi andava di perseguire strade giù battute in altri lavori, e ho optato quindi per l'astrazione, scolpendo i vari brani per farne risaltare l'essenza, buttando via il resto.

Paolo Spaccamonti

(foto Francesca Togni)

Nelle terre del Nord per riscoprire che siamo natura (e mistero)

Un nuovo libro dell'esploratore che viaggia senza mappe e gps, e che ci racconta il suo ritorno in Norvegia

di Franco Michieli

Le vie invisibili (Ponte alle Grazie) è una narrazione di viaggio che ho portato