Dove si parla di uomini e animali, così simili e così diversi, di deserti e foreste, di meditazione (vera o presunta) e arte della danza, del genio di Oppenheimer (e quello di Nolan), del nostro futuro vegetariano, di vacanze da abitare N 12 | AGOSTO 2023

William Atkins

Luciana Baroni

Adriano Ercolani

Anna Kolesarova

Oppenheimer

Fabrizio Rondolino

"Siamo Foresta"

REDness

è passione, arte, impresa, comunicazione.

È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.

Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.

La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.

È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità...

Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

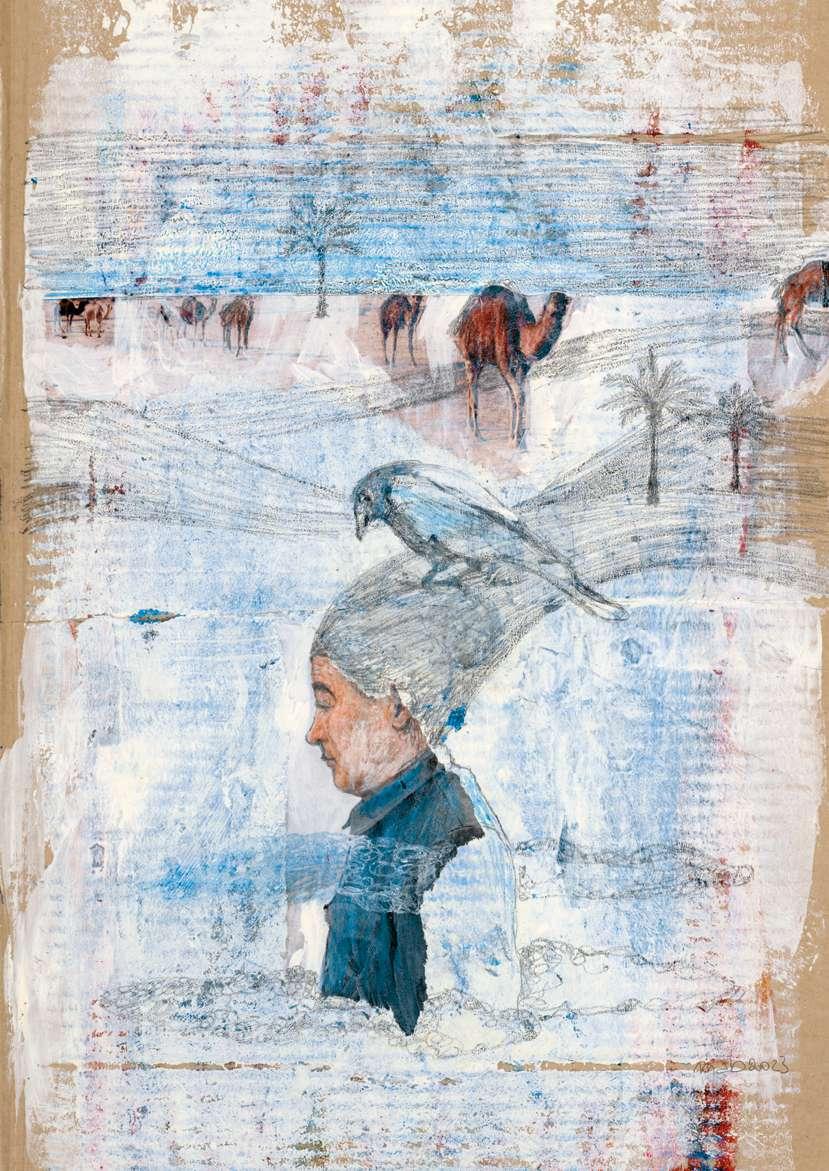

In copertina: Anna Kolesarova

Foto: Thomas Darlis

(servizio a pag. 18)

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano

Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

2 MESE 2022

S OMMARIO

4

EDITORIALE

4 Senza confini

6

INCONTRI

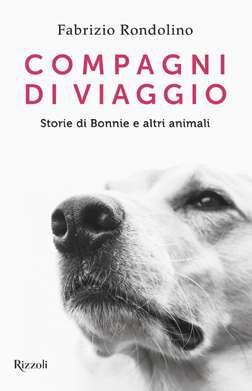

6 Fabrizio Rondolino: "ritornare a casa", tra cani e gatti

18 Anna Kolesarova: l'arte della danza, qui e ora

30 Adriano Ercolani: la meditazione spiegata da un praticante del caos

42

EVENTI

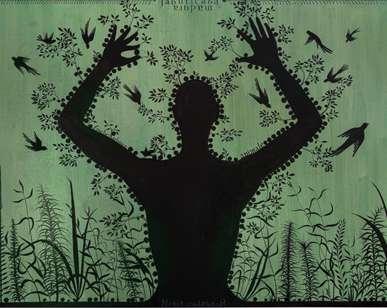

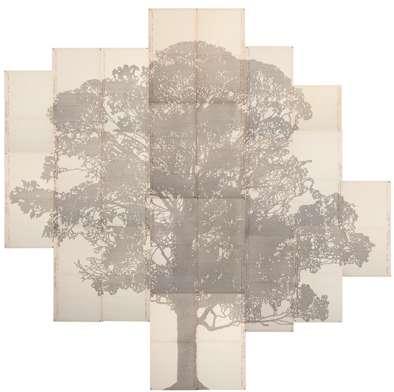

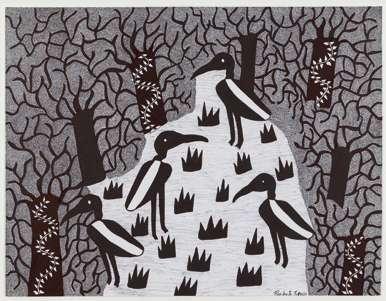

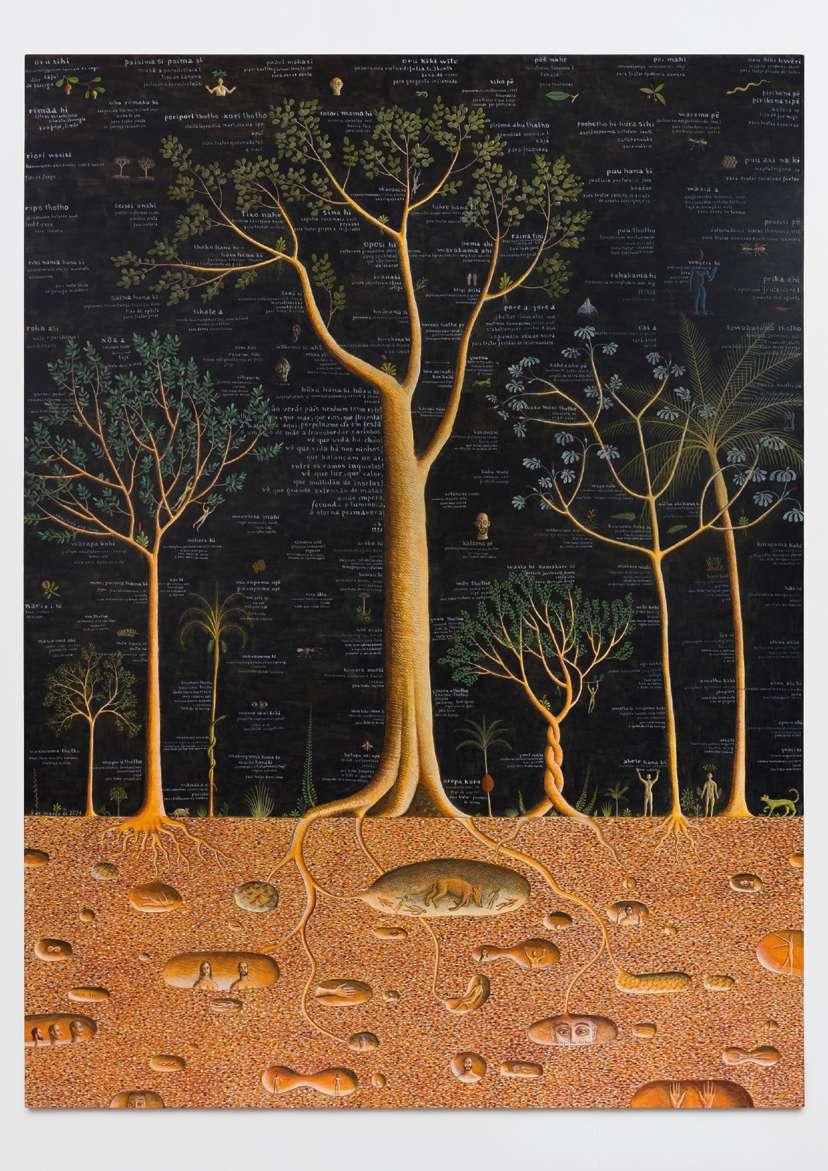

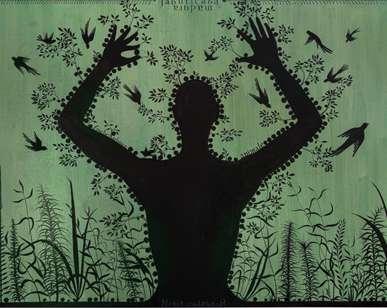

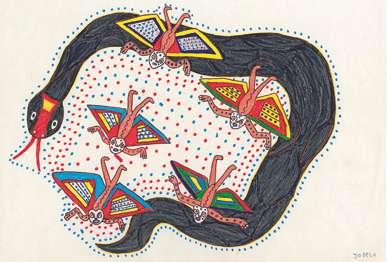

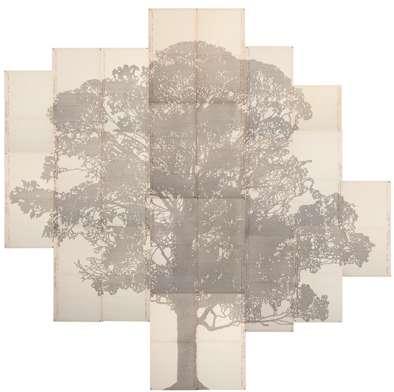

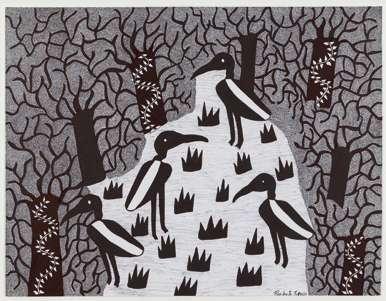

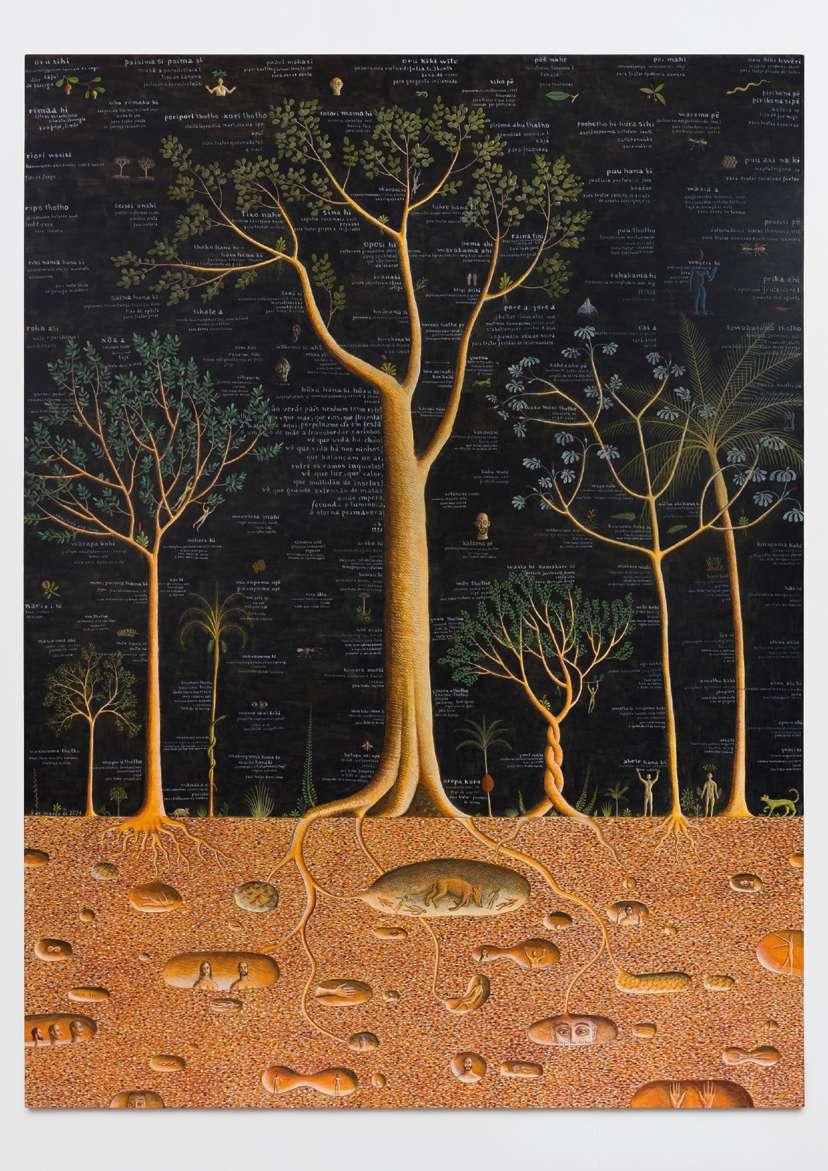

42 "Siamo Foresta": arte e natura alla Triennale di Milano

50

LUOGHI

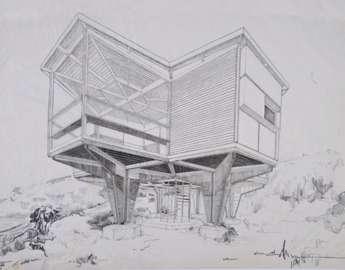

50 La vacanza è un luogo da abitare: Liguria, Toscana, Sardegna

54

IDEE

54 Luciana Baroni: pochi dubbi, il futuro è vegetariano

60

MEDITAZIONI

60 Oppenheimer: sporgersi per guardare l'abisso

66

STORIE D’IMPRESA

66 Villa Giovanelli Fogaccia: tra principi, soldati e fantasmi

70 La Maison: conoscere per vendere

74

COMMIATO

74 William Atkins: “Un mondo senza confini”

3 AGOSTO 2023

Senza confini

Gli Anangu sono un popolo indigeno australiano. Una delle culture viventi più antiche del mondo. Anangu significa "essere umano", "popolo". La loro vita è fondata sul rapporto con gli Antenati, le piante, gli animali. Non hanno una parola per dire "natura", come fosse qualcosa di separato dall'uomo. Non hanno il mito della Caduta, del legame spezzato, l'esilio da espiare nel dolore, come fosse una prova da superare. Ne parla William Atkins nel suo magnifico libro sui deserti, Un mondo senza confini (il nostro Commiato di questo mese). Sarebbe complicato spiegare a un Anangu i problemi che sta vivendo la civiltà occidentale, nel suo rapporto con la natura. D'altra parte, potrebbe osservare qualcuno, la nostra civiltà è nata proprio da questa separazione, sia da un punto di vista filosofico, ideale, che da quello tecnico, materiale. E quindi dallo sfruttamento delle risorse a disposizione. Suona quasi paradossale il fatto che oggi si torni a guardare (anche) alle culture indigene per ritrovare il bandolo della matassa, troppo intricata ormai, e ipotizzare un modo diverso di abitare il

mondo, di concepire l'uomo e il suo rapporto con gli altri esseri viventi, di ragionare in termini di unità nella differenza. Per gli Anangu «la terra è come i figli». Una pozza d'acqua non va preservata per una questione di utilità (anche se, ovviamente, è utilissima, anzi indispensabile). È qualcosa di sacro. Un dovere morale. «Distruggere la terra non significa privare qualcuno di una proprietà. È distruggere la trama del loro essere». Significa rompere il legame religioso con lo spirito creativo.

Questa idea di sacro, questa concezione organicista e non meccanicista dell'universo, questo senso di interconnessione fra le cose, è davvero così impossibile da re-imparare, con gli opportuni (anche scientifici) adattamenti concettuali?

Un mondo senza confini evoca una prospettiva del genere, guardando al deserto come realtà fisica, sociale e metaforica. Le condizioni estreme spazzano via il superfluo. Rimangono gli esseri umani, nelle loro necessità fondamentali e nelle loro aspirazioni ideali, così simili in ogni angolo del globo.

4 AGOSTO 2023

E DITORIALE

Rimane il bisogno di trovare un equilibrio con l'ambiente circostante. E non è certo un caso che si parli anche di donne e uomini che provano a superare un confine, in cerca di una nuova vita, o che si ritagliano uno spazio comunitario fuori da ogni confine. Una concezione simile la troviamo in Siamo Foresta, la mostra ospitata alla Triennale di Milano, dove il luogo senza confini è fatto di alberi, e popoli indigeni, e animali, e spiriti evocati da sciamani. Sciamanica è anche l'arte, che esalta la resistenza contro l'inciviltà del potere e dello sfruttamento, ritrovando il senso profondo di antiche culture dimenticate (compresa la nostra). Artisti indigeni e non, che vivono la foresta come luogo di libertà, bellezza, conoscenza. Citando Claude Levy Strauss: «Si è cominciato a separare l'uomo dalla natura, e con il costituirlo a regno sovrano; si è così creduto di cancellare il suo carattere più inconfutabile, ovverosia che egli è in primo luogo un essere vivente».

Questa filosofia della convivenza tra diversi, la convinzione che «siamo tutti compagni di viaggio dentro questo mondo», è quella che Fabrizio Rondolino vive ogni giorno insieme al suo "branco", fatto di cani e gatti. Gli animali «non sono fratelli, non sono sottoposti: sono altri popoli, catturati insieme a noi dalla rete della vita e del tempo». Con i loro limiti, ma a modo loro perfetti (esattamente come noi) Dopo una vita spesa a battagliare tra gli uomini, Rondolino si è ritirato in campagna, scoprendo che cani e gatti

conoscono il segreto dei segreti, la capacità di vivere nel presente. Il qui è ora è anche la scoperta decisiva per Anna Kolesarova, ballerina, coreografa, insegnante di danza, partita dalla Slovacchia e approdata alla Scala, per poi cimentarsi in tante avventure, stili, esperienze diverse. L'equilibrio (a partire da quello tra corpo, mente e anima) lo si trova "in movimento". Non è uno stato definitivo, un luogo, un'idea, ma un modo di essere.

La meditazione è lo strumento più efficace per radicarsi nel presente, per trovare il proprio centro (spirituale), per provare ad andare oltre l'ego e i suoi condizionamenti. Ne parliamo con Adriano Ercolani, uno che nel caos ci sguazza, con irriverente frenesia, mischiando sacro e profano, mentre insegue l'Uno. Lui la meditazione la pratica da tanti anni e, giustamente, mal sopporta le banalizzazioni e gli equivoci sorti intorno a questa pratica multiforme. A proposito di rapporto tra uomo e natura. La dott.ssa Luciana Baroni ci spiega perché la dieta vegetariana è il presente e il futuro dell'uomo. E il Festival di Architettura ci indica le nuove frontiere del turismo, nel segno dell'abitare (la vacanza), invece di sfruttare e consumare. L'uomo ha un potere creativo immenso. Ma anche distruttivo. È arrivato il momento di scegliere. Ce lo dice Christopher Nolan nel suo Oppenheimer, un film che è un'esperienza fisica e filosofica, un'immersione nei segreti della materia (e della mente) oltre che nella brutalità demenziale della politica. (f.t.)

5 AGOSTO 2023

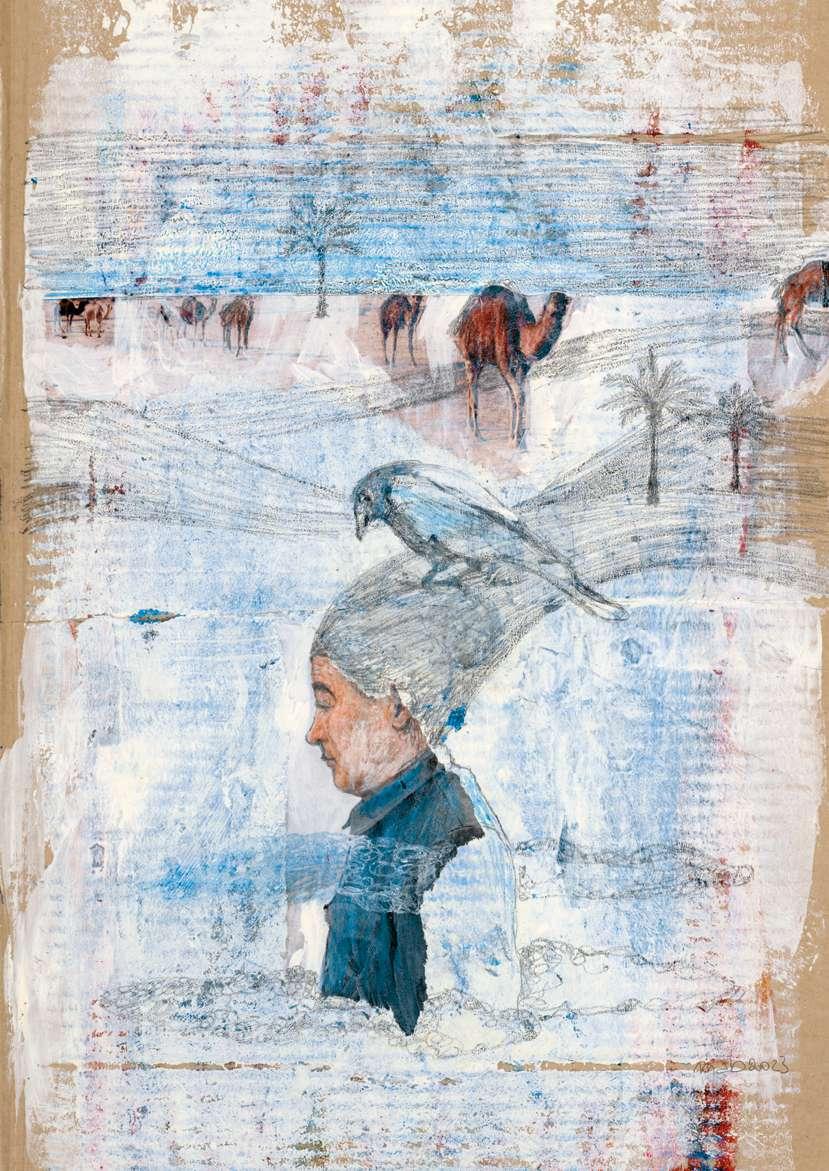

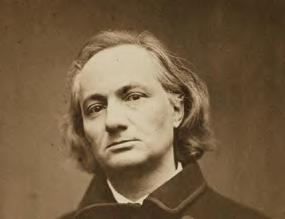

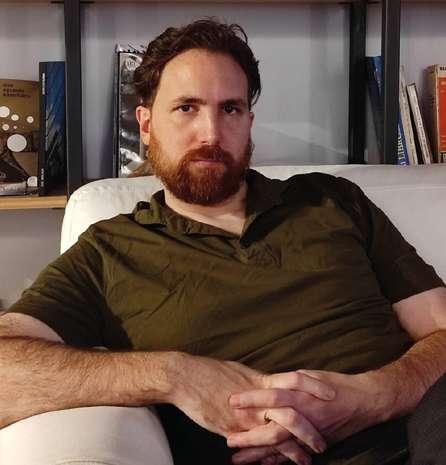

Fabrizio Rondolino

"Ritornare a casa", dopo una vita "in guerra" nell'agone politico

Tra cani e gatti, esseri misteriosi, «persone di un altro pianeta»

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

(foto Gianmarco Chieregato)

«Siamo tutti perfetti, ciascuno nel proprio modo. Siamo simili, e siamo diversi»

Il riposo del guerriero. Dove la “guerra” è la vita, a prescindere. Meglio ancora (o peggio) se combattuta al centro dell'agorà, nell'arena della comunicazione politica, tra gladiatori e peones, abili retori e opinionisti compulsivi. Dove il “riposo” non è la fuga in un luogo esotico, un pensionamento dorato, un ritiro spirituale in beata solitudine, ma una vita “in branco”, nella campagna sabina, circondato da cani e gatti. La suggestione è omerica e ce la offre Fabrizio Rondolino, nel suo Compagni di viaggio, edito da Rizzoli. Un libro che è diario (intimo) e saggio (etologico), riflessione personale, anche poetica e filosofica (mai

Non ho nessuna nostalgia di ciò che ho lasciato. Non guardo la televisione, non ho twitter, sui social pubblico solo foto di cani.

Non ho nessun rimpianto. Hai presente "My Way"? Il testo è pazzesco. L'ho riascoltata di recente, è una bella filosofia: ho provato a fare le cose a modo mio

indulgente), e manuale animalista, con tanti suggerimenti pratici. Lo stile è limpido, immediato, la trama appassionante come quella di un romanzo, con i suoi personaggi (cani e gatti, appunto) che entrano ed escono dalla storia, rivelando complessità inaspettate. Un libro sorprendente. Così come la spietata sincerità e la semplicità zen con cui Rondolino dice che «per affermare noi stessi non possiamo non fare del male», che la “guerra” è piena di «urti, delusioni, meschinità», che la contesa della vita porta ad essere «arroganti o servili, ipocriti e sleali», ma poi arriva il momento in cui si diventa grandi per davvero ed «è ora di tornare a casa». Accade nell'Iliade e nell'Odissea. Accade in tante vite, forse quasi tutte, certamente nella sua, che oggi è completamente dedicata a questi esseri misteriosi, «così lontani eppure così vicini, trasparenti ma inafferrabili», che sembrano «persone di un altro pianeta»

Rondolino ha combattuto per decenni, armato fino ai denti (di parole, che come tutti sanno possono fare malissimo). Arguto, poco diplomatico, odiato dai “nemici”, temuto dagli “amici”, sempre intelligente, spesso controcorrente, con una storia partita dal Pci, l'Unità, D'Alema e arrivata fino a Renzi, di cui appoggiò la battaglia referendaria e il tentativo di dare una svolta riformista e liberale alla sinistra italiana. Scelte che gli hanno procurato attacchi in quantità, a cui ha risposto a tono.

Ma nella sua vita, oltre al giornalismo, la politica, i dibattiti televisivi, ci sono anche racconti, romanzi, programmi tv. E c'è soprattutto una sensibilità che ha poco a che vedere con la durezza del dibattito politico nostrano. La sua bacheca Facebook fino a qualche anno fa era un campo di battaglia, con post polemici che scatenavano commenti anche violenti. Oggi trovate solo orizzonti verdi e blu, colline presidiate da magnifici maremmani, gatti che giocano, scene di vita quotidiana che parlano di un altro tempo (più lento) e spazio (più vasto), vissuto secondo regole naturali, dove uomini e animali convivono nel rispetto delle reciproche diversità.

Perché poi la questione è tutta lì. Per dirla con Henry Beston, citato in esergo: «L’uomo non è la misura degli animali. Essi si muovono perfetti e completi in un mondo più antico e più completo del nostro, dotati di sensi che noi abbiamo perso o che non abbiamo mai avuto, vivendo di voci che non potremo mai udire.

8 AGOSTO 2023

Non sono fratelli, non sono sottoposti: sono altri popoli, catturati insieme a noi dalla rete della vita e del tempo, compagni di viaggio nello splendore e nel dolore della Terra».

Come dice Rondolino (che ai cani dedica anche ore di volontariato): è arrivato il momento di uscire definitivamente dalla logica degli animali come “creature inferiori”, ma questo non significa trattarli come pupazzi da coccolare, umanizzandoli, imponendo loro abitudini innaturali.

Sono compagni di viaggio. Che si chiamano Bob, Claire e Shylock (un cane lupo cecoslovacco, un doloroso “fallimento”), Stella e Jefferson, la gatta Lola (che chiede a Fabrizio di seguirla, perché vuole partorire insieme a lui) oppure Valentino (che ama la musica classica), ognuno con la sua personalità e la sua storia. Che magari si ritrovano a convivere in un pezzo di terra magica, davanti al monte Soratte, «l’isolotto di roccia nella campagna romana che il dio Apollo – così

riferisce Virgilio nell’Eneide – protegge fin dall’origine dei tempi».

Rondolino parla delle differenze tra cani e gatti (che ama allo stesso modo), dell'educare un animale come «“portare alla luce” la sua natura e il suo carattere», del lettone “sancta sanctorum” (con la buffa processione dei devoti quadrupedi, seguendo la gerarchia del branco), del dolore «violento, immedicabile» che procura la loro scomparsa, del «piacere ogni volta irripetibile» di avere un gatto che ti dorme addosso, di esseri che conoscono il segreto del vivere nel qui e ora.

L'intervista capita in uno di quei giorni in cui è necessario correre dal veterinario. Uno dei maremmani ha avuto un incontro troppo ravvicinato con un temibile “forasacco”. «Una scena splatter, l'ha inghiottito e gli è uscito da un fianco. Gli hanno fatto un'ecografia, il veterinario ci ha tranquillizzato»

Perché i cani sono persone di famiglia. Con tutte le gioie e le preoccupazioni del caso.

9 AGOSTO 2023

Fabrizio Rondolino Otto, Bonnie e Valentino

La scelta di vivere in campagna è definitiva.

Vado a Roma solo in casi di estrema necessità. Nel weekend, poi, arrivano amici e famigliari. Ma la mia vita ormai è qua, in bassa Sabina.

Spazi sterminati, orizzonti lontani.

Il punto forte di questa casa è proprio l'orizzonte, la vista. In realtà è un classico casale di campagna, niente di più. Ma si trova su una mezza collina, con vista spettacolare sul monte Soratte.

Un luogo scelto o ritrovato?

Non ero mai stato qua. Una quindicina di anni fa ho deciso di comprare una casa in campagna, fondamentalmente per i weekend, un buen retiro. L'abbiamo trovata per puro caso. Cercavamo un posto vicino a Roma

(un'oretta di macchina, non di più), con l'idea magari di fare i pendolari. I romani vanno tutti in Maremma o in Umbria, in Sabina non c'è nessuno. Ci sono inglesi, olandesi, adesso stanno arrivando gli americani, poi ci sono i sabini, i locali. A me piace proprio per questo: è glocal, come si direbbe oggi. Mia figlia veniva qui a fare le escursioni con gli scout, ma nessuno di noi conosceva questi posti. Ci siamo innamorati, perché è campagna vera. Non ci sono i “vip”, non è Capalbio, dove hai quasi degli obblighi sociali (una grossa rottura di scatole). Te lo dico per esperienza, perché c'è stato un periodo in cui ho frequentato luoghi del genere.

Però tu la campagna ce l'avevi nel dna. Nel libro parli delle vacanze in Monferrato coi nonni.

Sì, sono per metà monferrino. Quando ero molto piccolo ho vissuto le mie estati in campagna, fino all'adolescenza, quindi immagino ci sia una specie di imprinting.

10 AGOSTO 2023

Una nostalgia che ti porti dentro, una sorta di memoria fisica di quella “libertà assoluta”.

È possibile. A me la campagna piace. Per molti è una noia mortale, io invece vivrei sempre in campagna. Mi piace così tanto che 4-5 anni fa mi sono trasferito qui.

Molto efficace la metafora omerica, l'idea della vita divisa tra “guerra” e “ritorno a casa”. Non ti manca mai il campo di battaglia?

No, per nulla. Non ho nessuna nostalgia di ciò che ho lasciato. In realtà potrei riprendere in qualsiasi momento, ma no, proprio no. Non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato per tanti anni, ma sono disgustato dal dibattito pubblico italiano, in tutte le sue forme, dalla qualità della classe politica, del ceto giornalistico, dell'informazione televisiva. Mi ritengo molto lontano, ormai. Non guardo la televisione, non seguo i siti, non ho twitter, sui social pubblico solo foto di cani. Ogni tanto, una volta al mese, mi affaccio sulle notizie e mi accorgo che sono le stesse di cinque anni fa. Non riusciamo a spendere i fondi europei: ah, davvero? Facciamo il presidenzialismo: sì, come quindici anni fa… Sono aggiornatissimo senza sapere nulla perché, essendo una massa di mediocri, non fanno altro che ripetere le sciocchezze che hanno sempre ascoltato. Anche se poi, in realtà, nel nostro circo politico-mediatico non succede mai niente.

Una volta l'anno scrivo un libro e faccio il giro dei talk show, ringraziando i miei amici conduttori che ancora mi invitano, e me ne torno a casa sempre più sconvolto. Non voglio offendere nessuno, perché sono tutti amici miei, lo dico con sereno distacco, non con cattiveria.

La distanza si sente, nelle cose che scrivi. La serenità.

Il tempo serve anche a quello, a cancellare le asperità.

Nel libro si intuisce anche una specie di pentimento. Tra le righe escono i sentimenti. Rimpianti?

Non ci sono. Hai presente My Way? “Ho qualche rimpianto, ma sono talmente pochi che non vale la pena parlarne”. Il testo di My Way (scritto da Paul Anka) è

pazzesco. Tra le mie passioni c'è anche Frank Sinatra. L'ho risentita di recente ed è una bella filosofia: io ho provato a fare le cose a modo mio.

Prova a spiegare, a chi non ti conosce, qual era la tua guerra, il tuo campo di battaglia.

La politica. Una passione costruita, maturata, esplosa fin da giovanissimo. Gli anni Settanta vengono ricordati come gli anni di piombo, in realtà sono stati anni di straordinaria creatività e partecipazione. La politica era quello. Decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di persone che si organizzavano e facevano. La fisicità della politica. Se dovessi riassumere la mia battaglia, tra virgolette, è stata la modernizzazione della sinistra. Una sinistra riformista, liberale. Su questo punto il fallimento è totale, definitivo. In Italia non c'è una sola persona che si possa definire liberale riformista. Ed è una cosa abbastanza impressionante, se pensi alla storia della sinistra, anche prima della scissione di Livorno, il dialogo tra l'ala massimalista e quella riformista.

11 AGOSTO 2023

Fabrizio Rondolino

Jefferson e Laura

Qualche volta hanno vinto i riformisti, qualche volta i radicali. Ora invece una cultura riformista non c'è più. Forse solo, a tratti, nelle parole di Renzi e Calenda, che però sono piuttosto marginali.

Il paradosso è che alcune delle cose più interessanti che capita di leggere sulla storia del Pci le scrivi proprio tu, un “nemico della vera sinistra”, un “liberale” che “voleva distruggere la Costituzione”.

Penso al tuo libro su Berlinguer, che in realtà non era un politico d'apparato, ma un uomo libero, il cui pensiero era tutt'altro che ortodosso.

Sono contento che tu lo dica perché anch'io la penso così. Ma siamo pochi. Berlinguer è diventato un'icona di Ca-

saleggio, di Rifondazione Comunista, il suo destino post mortem è particolarmente infelice. Lui faceva parte di un mondo che non c'è più, quella dimensione della politica di cui ti parlavo, che era partecipazione. Sparita quella, vince sempre la demagogia, il populismo. Diventa solo una questione di brainwashing, di manipolazione degli ignoranti, che è un gioco da ragazzi. Una volta c'era quell'intercapedine che si chiamava intermediazione sociale: sindacati, parrocchie, partiti o bocciofile, qualunque cosa capace di mettere insieme fisicamente le persone, per far crescere una comunità. Se la comunicazione è diretta, se il discorso pubblico è disintermediato, allora vincono per forza i demagoghi e i populisti. Quindi siamo spacciati. Jefferson, mio punto di riferimento, mio grande amore, insisteva molto su questa cosa: l'obbligatorietà del voto, il suffragio universale, portava con sé l'istruzione obbligatoria, perché per votare consapevolmente bisogna aver studiato almeno due cose. In America era quasi un'eresia già allora. Se hai studiato e se hai un minimo di indipendenza economica, la tua scelta è davvero libera. Oggi quasi nessuno di noi è libero, gran parte della nostra vita è manipolata, condizionata da vizi, luoghi comuni, abitudini. Che ne è della nostra libertà di scelta?

Jefferson, nel tuo libro, è anche una sorta di mediatore culturale tra il mondo umano e quello animale.

Sì, quando affronto il tema del diritto alla felicità.

Felicità come soddisfazione di essere ciò che sei, fare ciò per cui sei venuto al mondo. A prescindere dalla specie di appartenenza. In realtà il tuo libro è anche una riflessione filosofica e sociale. Non sei diventato un eremita, uno che si è tirato fuori dal mondo.

No, però un pochino sì. In realtà ho tanti amici politici e giornalisti, mi arrivano le informazioni, mi piace parlare di queste cose, non vivo in cima a una montagna, ma non è più il centro della mia vita. Sono molto distaccato. Mi piace semmai ripercorrere pezzi di storia, Berlinguer, il Pci. La distanza ti permette di guardare le cose in modo diverso. Ma non voglio essere un nostalgico, uno di quelli che dicono “ai miei tempi” (anche se forse l'ho già detto tre o quattro volte).

12 AGOSTO 2023

Lola e Sandro bevono il latte una accanto all'altro

Cani e gatti sono "buddhisti", vivono nel presente, non coltivano rancori e aspettative. Loro ci riescono naturalmente, come i bambini. Per noi adulti, invece, ci vuole tutta una vita.

In realtà penso che ogni generazione abbia il diritto di fare le sue scelte, che il mondo non finisce mai, che non c'è mai nulla di definitivo, che c'è sempre un altro punto di vista... Una posizione di fondo non apocalittica. Diciamo però che non fa più per me, non mi ci ritrovo.

Più che un nostalgico, da questo libro viene fuori un praticante zen, radicato nel presente. Un po' come i cani e i gatti. C'è un capitolo in cui parli della “coscienza del tempo”. Noi esseri umani «siamo gli unici – almeno per quanto ne sappiamo finora – ad avere il concetto del passato e del futuro: e questo doppio concetto, come ben sappiamo, può essere un motore potente per le nostre attività oppure, al contrario, una causa decisiva della nostra infelicità».

Cani e gatti sono “buddhisti”, vivono nel presente, non coltivano rancori e aspettative. Loro ci riescono naturalmente, come i bambini. Per noi adulti, invece, ci vuole tutta una vita a tornare come loro e spesso non basta.

Recuperare quel saper essere e stare interamente in ciò che fai... Se tutti lo facessero, ci guadagne-

rebbe anche la collettività, non solo il benessere individuale.

In un certo senso il massimo dell'egoismo lo considero il massimo dell'altruismo. Se stai bene, sei felice, sei liberato, non puoi che fare del bene agli altri, e anche la gente intorno a te sta bene.

Il libro si apre con una bella citazione di Beston.

Lui è stato uno dei primi a vivere da solo nella natura, nella wilderness, a scrivere di queste cose. Parole di grande verità.

Come dice Beston, c'è anche qualcosa di mistico nella contemplazione di questo mondo completo in sé. Tu non sei affatto religioso, ma c'è del sacro in questa prospettiva.

Io direi “misticismo scientifico”. È la nostra scienza che è arrivata in ritardo nella considerazione del mondo animale.

Prima c'era questa ideologia degli animali considerati come strumenti, oggetti, invece abbiamo scoperto la ric-

13 AGOSTO 2023

(foto Marco Minniti) Fabrizio Rondolino

Bonnie, Sandro e Valentino al tramonto

chezza di quella realtà, l'interconnessione. Ti concedo l'aspetto mistico, ma fondato su solide basi scientifiche.

La tua formazione, in fondo, è filosofica. Ti sei laureato in filosofia teoretica.

Una grandissima passione, che in qualche modo è rimasta.

Si vede ad esempio nell'immagine finale del libro, particolarmente poetica: la Terra che rotola senza sosta in un universo inanimato, e noi che siamo aggrappati a questa “madre” che «ci protegge, ci avvolge e ci coccola, e così protetti ci conduce a spasso per il cosmo».

Si prova una certa vertigine pensando a certe cose. Lì siamo davvero al confine col mistico.

Che rapporto hai con l'ambientalismo e l'animalismo più radicale?

Non è my cup of tea. Ci vedo una sorta di irrazionalismo estremo. Ma soprattutto c'è una visione capovolta e altrettanto malata della natura: noi l'abbiamo usata nei secoli come una sorta di cava da cui prendere tutto ciò di cui avevamo bisogno; loro invece la pensano, all'opposto, come un museo intoccabile, anzi talmente intoccabile che noi possiamo anche scomparire. Una concezione che non ha nulla di scientifico e che reifica la natura, allo stesso modo dell'atteggiamento di chi la vuole sfruttare. Ultra-conservazionista, concettualmente sbagliata e anche nevrotica, legata all'ossessione per la cura del corpo. Poi, per carità, meglio un ambientalista radicale che un cementificatore folle. Anche se hanno una concezione molto simile.

14 AGOSTO 2023

Sergio osserva i cani

L'idea principale che emerge dal libro è quella della necessità di accettare cani e gatti come “un mondo completo” accanto al nostro, che va rispettato in quanto tale.

Rispetto forse è la parola giusta. Ognuno è perfetto nel proprio ambito. Dal punto di vista scientifico è esattamente così. Lo dice l'evoluzione. Una cosa che non abbiamo ancora totalmente digerito, perché continuiamo a considerarci come separati dalla natura.

Parli anche degli animali come “persone”. Anche se “aliene”. Qui il dibattito si fa complesso.

Perché il concetto di persona evoca un significato religioso. Io sono profondamente convinto che gli animali

abbiano una loro personalità, un carattere, emozioni, pensieri. Mentre è ancora diffusa questa idea pre-darwiniana della superiorità dell'essere umano, la concezione dell'uomo come unico essere vivente capace di usare degli utensili e quindi di sviluppare una cultura. In realtà abbiamo scoperto che anche gli scimpanzé costruiscono strumenti e trasmettono una cultura. Sappiamo addirittura che specie diverse di scimpanzé hanno comportamenti diversi, e quindi culture diverse. Certo non è come dire “gli Egizi e i Sumeri”, ma non c'è nessuna differenza rintracciabile, scientificamente dimostrabile, tra l'homo sapiens e le altre specie di animali. Bisogna accettare, interiorizzare un'impostazione del genere. Siamo tutti compagni di viaggio dentro questo mondo. Ignoriamo le origini e il senso della natura, ma siamo tutti qua, insieme.

15 AGOSTO 2023

Fabrizio Rondolino

Compagni di viaggio è anche una sorta di manuale, pieno di consigli pratici. Ed è un romanzo corale, con tanti protagonisti (cani e gatti), ognuno con la sua personalità.

Col tempo si approfondiscono i rapporti, esattamente come con gli umani. Più li frequenti più ti accorgi del loro carattere, che diventa inconfondibile.

Parlaci della tua idea di “educazione montessoriana”. Che forse hai scoperto nel corso degli anni. Avevi animali anche quando vivevi in città?

Ho vissuto con dei gatti, fin da quando sono andato via di casa da ragazzo. I cani sono arrivati soltanto in tempi più recenti. Bob, il primo cane adottato, è arrivato sedici-diciassette anni fa e ora non c'è più. Racconto anche questo. Il tema dell'educazione è molto complesso, ci sono persone molto più qualificate di me per affrontarlo. Diciamo che tra gli educatori cinofili ci sono anche pensieri radicalmente diversi.

Abbiamo usato la natura come una sorta di cava da cui prendere tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ma nell'ambientalismo più radicale vedo una visione altrettano malata, anche se capovolta, che reifica la natura e la trasforma in un museo

Ma la scuola ampiamente prevalente ormai è quella del rinforzo positivo, che condivido anch'io, cioè premiare i comportamenti corretti (evitando invece le punizioni quando sbagliano). Io non uso bocconcini, lo trovo sbagliato perché “umano”, uso la carezza, un “bravo” detto con un tono dolce, basta per renderli felici. Anche in questo gli animali sono straordinari, come i bambini.

Poi capita di entrare in un negozio per animali e vedere, orrore!, una “colomba per cani”. Mi hanno detto che ne vendono tante. Vendono anche panettoni.

Quelli sono trastulli per noi umani.

Sì, ma ti rendi conto, il fraintendimento radicale?

Come puoi immaginare che all'animale possa interessare una cosa del genere? Il punto è farli essere pienamente animali, non trasformarli in umani. Se li voglio rendere felici, vado dal macellaio, che sottobanco mi dà un ginocchio di bue. Per un cane è il massimo. Perché dovrei comprare una cosa chimica, con una forma strana, che diverte me, ma non certo lui? Il cane, negli ultimi ventimila anni, non ha mai incontrato un panettone, mentre invece ha incontrato molte ossa. A me comunque interessa l'atteggiamento di fondo. L'ani-

male deve certamente imparare delle cose, ma la lezione principale è la trasparenza dei sentimenti, la fiducia e il rispetto reciproci.

Oggi quanti animali ci sono nel tuo branco?

Ci sono sempre i tre maremmani abruzzesi, due di razza quasi pura, mentre Valentino è un pochino più piccolo. Tutti adottati. E poi ci sono sei gatti.

Uno in più, rispetto al libro.

Sì, è arrivato dopo, si chiama Charles, lo puoi vedere su Facebook: un micetto bianco che ho trovato vicino a casa un paio di mesi fa.

Si è già integrato?

No, non si è integrato, è diventato il padrone della casa! Il gatto più spavaldo, arrogante e incosciente che io abbia mai incontrato. Fa quello che vuole.

Quindi è il tuo preferito.

In questo momento sì, lo ammetto.

17 AGOSTO 2023

Fabrizio Rondolino

(foto Thomas Darlis)

(foto Thomas Darlis)

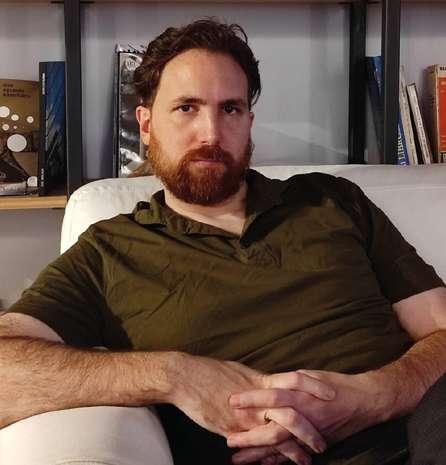

Anna Kolesarova

Forse l'avete vista alla Scala o alla Fenice, quando il suo mondo era quello (esclusivo, severo, rigoroso) della danza classica. Oppure all'Out Off di Milano o al Martinitt, legata a un filo rosso (Il filo rosso del destino), quando il corpo si è sciolto nei movimenti liberi e fluidi della danza contemporanea. Può darsi che l'abbiate vista indossare dei jeans Benetton su un cartellone pubblicitario, o ballare dentro uno spot Breil o Campari. Scatenata, in tv, tra le ballerine di Zelig o di Crozza. Sognante e appassionata, su un palcoscenico teatrale, quando ha interpretato il musical Fame. Ha fatto “volare l'anima” di Elisa, in un poetico videoclip, ha danzato con Luciana Savignano e Raffaele Paganini, ha creato spettacoli in cui i corpi dialogano con le luci laser. Ballerina, coreografa, modella, insegnante di danza, Anna Kolesarova è tante cose insieme, tutte diverse, unite dal filo della consapevolezza, dal bisogno di mettersi alla prova per conoscersi meglio, dall'arte di stare in equilibrio (in movimento) mentre tutto intorno cambia velocemente. In punta di piedi, pronta a spiccare il volo, ma radicata nella terra. Eterea, elegante, ma anche sensuale quando serve. Dolce e severa (con se stessa, per lo più).

Coi suoi 38 anni che sembrano 25 al massimo, la voce sottile, il viso di una ragazzina, ma l'energia e l'esperienza di chi ne ha già viste tante, e tantissime ne ha sperimentate, dall'élite della danza all'hip-hop, dalla tv commerciale al teatro di ricerca. Ecco soprattutto cosa ci affascina di questa artista nata in Slovacchia e cresciuta in Italia: la sua capacità di cambiare, rimanendo se stessa. Dentro un percorso di vita che ha dovuto attraversare anche la prova (durissima) della malattia. Alimentato da una “visione olistica” della realtà, dove l'olismo però non è solo una parola ad effetto, ma un modo di guardare le cose e di vivere la danza, senza inseguire l'iper-specializzazione diffusa o la ricerca della performance spettacolare (attira-like). In cui la ricerca interiore è importante quanto l'allenamento atletico del corpo, e l'empatia, la costruzione di una relazione profonda con l'altro (l'allievo, ad esempio), è fondamentale quanto la conoscenza della tecnica.

Incontriamo Anna Kolesarova al termine di un seminario di danza contemporanea dedicato al “floorwork”. Un lavoro sulla forza di gravità e i movimenti a terra, dove si cerca di fare emergere le emozioni più profonde, ritrovando l'unità tra corpo, mente e spirito. Due giorni di workshop, organizzati dal Teatro dei Navigli (realtà importante della provincia milanese), all'ex-convento dell'Annunciata di Abbiategrasso. Ed è proprio qui, in questa cornice magica, che ci diamo appuntamento. Lei è giustamente sfinita, ma sorridente. Lo sarà per tutta l'intervista. Con uno sguardo che ascolta, pieno di gratitudine, che accoglie ogni domanda come un'occasione per riflettere su di sé e sul proprio lavoro.

19 AGOSTO 2023

I NCONTRI

I sacrifici, il sogno (realizzato), il coraggio di cambiare. L'arte della danza, sul palcoscenico e nella vita, "qui e ora"

Mentre camminiamo mi racconta della sua scelta di vivere a Lecco, fuori dal caos di Milano, in un luogo un po' più a misura d'essere umano. Mi avvisa anche che sarà lenta a rispondermi, perché vuole cercare le parole giuste. Al bando la fretta, viva la lentezza, la sincerità, gli incontri veri.

Alla fine ci sediamo davanti a un castello (visconteo), in mezzo al vociare della gente di passaggio, chiacchierando d'arte e di vita. Anche se quelle di Anna, in realtà, non sono solo parole, c'è spesso un gesto che accompagna il suono, un movimento del corpo, delle braccia, per illustrare un concetto che magari in astratto non rende l'idea, ma una volta incarnato diventa chiarissimo. Parole danzate.

Ci racconti da dove è cominciato tutto? Come hai scoperto la vocazione per la danza?

In realtà è un talento che gli altri hanno visto in me. Lo hanno riconosciuto quando ero bambina. Fu la maestra a dirlo ai miei genitori. Per questo sottolineo spesso il ruolo delle scuole di provincia, la loro importanza nel far emergere i talenti e nell'indirizzare i bambini. Avevo 9 anni, abitavo in Slovacchia. Mia madre mi disse: vuoi provare a ballare? Ero la classica bambina che sogna di essere una principessa, con la sua coroncina, e che vorrebbe stare su un palco, ignara di tutti i sacrifici necessari per arrivarci. Sono andata a fare un provino, in Conservatorio, e sono arrivata prima.

Ma tu amavi ballare, non è stata un'illuminazione improvvisa.

Sì, mi piaceva ballare e mi piaceva essere al centro dell'attenzione. Ma fino a quel momento non avevo mai visto una ballerina. Forse solo una, che però non mi aveva colpito in modo particolare. La mia era soprattutto un'esigenza di esprimermi. Cosa che potevo fare attraverso la danza. Io sono figlia d'arte, la mamma e il papà (il mio padre naturale) sono musicisti. Mia madre insegna musica ed è direttrice di un coro, mio padre è anche compositore. Sono nata in un mondo pieno di musica. La danza era il modo più tangibile, fisico, di vivere quella realtà.

Quindi i tuoi genitori ti hanno incoraggiata.

20 AGOSTO 2023

A 9 anni ho dovuto trasferirmi a Bratislava, da sola, in un collegio, per studiare danza.

A 13 anni sono stata ammessa alla Scala.

È stata dura, ma avevo un grande sogno

(foto Fulvio Francone)

Diciamo che mi hanno dato l'opportunità di seguire questa vocazione, nonostante sapessero quanto possa essere difficile la vita d'artista. Sono stati bravi. Ci sono genitori che vietano ai figli di seguire un percorso del genere. La vita d'artista è faticosa, con poche tutele, priva di stabilità. Io ho avuto la libertà di scegliere. È stato un dono dei miei genitori. Hanno dovuto fare tanti sacrifici (anche economici) perché io potessi arrivare alla Scala.

Un bel salto, dalla scuola pubblica di una città di provincia al Conservatorio.

Sì, anche perché a 9 anni ho dovuto trasferirmi da sola a Bratislava. Vivevo in un collegio della capitale. Ovviamente c'erano delle istruttrici che si prendevano cura di noi, ma noi bambini eravamo comunque da soli nelle nostre camerette. Ho pianto tanto. Mia madre non lo sapeva. Dopo un anno, però, lei e mia sorella si sono trasferite a Bratislava, per seguirmi meglio.

Era più forte la tristezza, la sofferenza per il distacco dagli affetti, o la voglia di fare, creare?

Avevo un grande sogno. E quando da piccola sono stata scelta per il ruolo di Clara, come protagonista dello Schiaccianoci, al Teatro nazionale, il sogno è diventato realtà. È stata una soddisfazione talmente grande, che ne volevo ancora, di più.

Il piacere di dare corpo a un personaggio.

Hai detto la cosa giusta: dare il corpo. Le maestre dicevano di essere rimaste colpite dalla mia espressività, da come riuscivo a trasmettere la storia. A 10 anni, quando mi dissero che dovevo interpretare Clara, mi sono vista tre diversi film: volevo fare l'analisi psicologica di quella bambina, capire come si sente, “rubare” anche alcune cose a livello espressivo. Studiai molto, curando i dettagli.

21 AGOSTO 2023

(foto di Ivana Noto) Anna Kolesarova

Quindi era un lavoro anche intellettuale, non era solo tecnica e istinto.

Era il bisogno di trasmettere qualcosa, un certo tipo di emozioni. Il piacere di raccontare una storia nel miglior modo possibile.

A che età sei venuta in Italia?

A 13 anni, dopo quattro anni di Conservatorio. Ho fatto l'esame di ammissione alla Scala, mi hanno presa e ho avuto la possibilità di continuare il mio percorso

Il trasferimento a Milano è stato traumatico?

Sì, perché avevo 14 anni, in piena adolescenza, quando avresti bisogno di formare la tua cerchia sociale. Non sono stata accolta per niente bene dai miei compagni di corso. Lo dico senza problemi. I ragazzi a 14 anni sono cattivi, è una fase che si attraversa. Quando sono venuta in Italia, non erano passati tanti anni dalla caduta del Muro, non c'era stata ancora l'apertura verso l'Europa. Io avevo il mio modo di vestirmi, tipico del mio paese. Mi ricordo un giorno in cui ho sorpreso le compagne di stanza che si erano messe addosso i miei vestiti per prendermi in giro. In quegli anni ho dovuto tirare fuori tutta la forza che avevo. Alla fine mi sono diplomata con un ottimo voto, mi sono presa la mia rivincita. Ho anche cominciato a lavorare nel mondo della moda.

Quando si parla di sacrifici... Non hai vissuto fino in fondo la tua infanzia, l'età del gioco, e neppure l'adolescenza. Ma è più grande la soddisfazione per aver trovato la tua strada o il rimorso per ciò che hai perso?

Sì, ho perso qualcosa. Anche perché quando ho iniziato a lavorare, ho pensato solo alla mia carriera. Ho perso alcune persone per strada, perché in quel momento per me era più importante prendermi delle soddisfazioni nel mio campo. Ma la danza per me è sempre stata anche un gioco. Il mio modo di apprendere e di insegnare è quello. Da bambina, quando interpretavo lo Schiaccianoci, mi immaginavo quel mondo e giocavo. Ho sempre giocato con ciò che volevo esprimere e scoprire attraverso la danza. E lo stesso faccio oggi nell'insegnamento: non bisogna imporre nulla, le cose vanno scoperte giocando.

22 AGOSTO 2023

Noi profani vediamo nella danza classica un mondo apollineo, in cui la tecnica viene portata all'estremo, attraverso gesti ripetuti, in cui il ballerino deve trovare la sua espressività personale in modi per noi misteriosi. Altra cosa è la danza moderna e contemporanea, dove si arriva anche ad estremi di libertà anarchica. Immagino che tu avessi in mente una carriera da ballerina classica. Come è avvenuto il passaggio?

Anche quello non è arrivato da dentro, ma da fuori. Alla Scala, sotto la direzione didattica di Anna Maria Prina, hanno aperto una sezione di danza contemporanea e mi hanno selezionato. Io non volevo. Piangevo. Ma la danza contemporanea ti aiuta a migliorare alcune cose della classica, a superare certe rigidità. Ti ancora al pavimento, ti dà stabilità. Io avevo delle difficoltà tecniche, e la contemporanea secondo i miei docenti era la strada per aiutarmi. Anche se non volevo, ho seguito i loro consigli e quella è stata la mia salvezza. Grazie alla mia maestra Emanuela Tagliavia ho scoperto un mondo.

(Per spiegarsi meglio, le braccia disegnano un cerchio, che poi si trasforma, ndr) Quando spiego ai miei allievi la danza contemporanea, prendo la forma della prima posizione, il cerchio. E dico: in danza classica la posizione è questa, questa è la rigidità, puoi attraversare solo due o tre posizioni. Invece in danza contemporanea tu con questo cerchio puoi farci qualsiasi cosa: schiacciarlo, romperlo, alzarlo, ruotarlo, aprirlo. Hai tanta libertà. Ma sei comunque in una gabbia, dentro un cerchio, perché tutti abbiamo bisogno di binari su cui procedere, dobbiamo essere contenuti in qualche modo. La differenza è che in questo caso hai molte più possibilità di esplorare, di esprimerti.

Anna Kolesarova (foto Fulvio Francone)

Forse è anche una cosa legata alla personalità. C'è chi ha bisogno di stare dentro quella rigidità e chi sente l'esigenza di rompere le catene.

Io sono rigida di mio, quindi avevo bisogno di qualcosa che mi sciogliesse, che mi liberasse. Sono sempre stata molto severa con me stessa. La danza classica è così. Avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a fluire. La danza contemporanea permette di esprimere tutte le emozioni. Quindi si fluisce come l'acqua, ma c'è anche l'aggressività, il fuoco, c'è la terra, il contatto con il suolo. Ognuno, in una certa fase della propria vita, va a cercare l'elemento utile a ritrovarsi, a esprimersi, a riempirsi di qualcosa. Forse per questo ho esplorato tanti stili diversi.

Bisogna anche avere il coraggio di farlo. Tu hai fatto televisione, trasmissioni anche importanti, hai fatto hip-hop, musical, ma anche cose molto sperimentali. Alla faccia della rigidità. Immagino che siano parti diverse di te.

Sì, lo sono. È come un puzzle. E ogni esperienza è un piccolo pezzo.

Probabilmente la ballerina della Scala troverebbe un po' troppo pop, forse anche volgare, la scelta di far parte di un corpo di ballo in tv. Invece hai scoperto qualcosa anche lì.

Ma cosa vuoi trasmettermi? Quale emozione?

Io sono curiosa. E ciò che mi spinge a fare esperienze sempre nuove è proprio la mia curiosità, una cosa che mi nutre, che mi permette di rinnovarmi continuamente.

24 AGOSTO 2023

Alena Ettea

Oggi si rischia di perdere ciò che è davvero la danza. Con la complicità dei social, che esaltano la performance.

C'è l'idea di cercare sempre il massimo, stare sempre al top, spingere sempre.

A me incuriosiva molto il mondo della televisione, capire come funzionano quelle camere, sperimentare altri stili di danza. Oltre al fatto che nel mondo della televisione ti pagano meglio. Quindi sperimenti anche quella “pace interiore” per qualche anno.

Giusto. Perché c'è anche quel problema: bisogna mettere insieme uno stipendio.

E non è mai facile.

Nella danza, come nella musica, c'è sempre la questione del rapporto tra la tecnica, che rischia di diventare virtuosismo e maniera, e la libertà espressiva, che però deve avere una sua coerenza esecutiva. Come si esce dalla prigione della tecnica per trovare un proprio linguaggio?

Balanchine ha posto il focus sulla fisionomia dei danzatori, esaltando la lunghezza delle gambe e delle linee, perfezionando l'esecuzione dinamica dei passi e sottolineando la bravura tecnica. Nasce in quegli anni la modern dance americana. Ora viviamo in un mondo "contaminato" in cui non esiste uno stile definito, anzi si fondono le varie discipline (per esempio ginnastica e danza). Questi fattori hanno alzato ancora di più il livello, portando il focus sull'esecuzione e sui virtuosismi.

Il problema è che non bisogna mai perdere di vista la cosa fondamentale, ovvero l'espressività. Una ballerina non può competere, dal punto di vista atletico, con chi ha fatto per anni ginnastica ritmica o artistica. Così però si rischia di perdere ciò che è davvero la danza. Con la complicità dei social, che esaltano la performance, e ti fanno vedere quella cosa che magari riesce solo una volta, però è talmente “wow”! C'è l'idea di cercare sempre il massimo, stare sempre al top, spingere sempre.

Ma cosa c'è dietro? Cosa vuoi trasmettermi? Quale emozione? Oggi questo viene a mancare. Con il rischio di una disumanizzazione dell'artista. Sono sincera, io tecnicamente non ero forte, la mia forza era l'espressività, quindi forse anche per questo mi sento più vicina al filone che sottolinea l'importanza dell'emozione. Anche qui però ci vuole equilibrio. Un ballerino completo deve saper bilanciare bene questi due aspetti: esecuzione ed emozione.

25 AGOSTO 2023

Anna Kolesarova

(foto Sham Hinchey)

(foto Fulvio Francone)

Lo spingere sempre di più, alla ricerca del like, fa parte di un mondo sempre più digitale, virtuale, che sembra muoversi verso la smaterializzazione della realtà. Stiamo perdendo la connessione con il corpo, con le emozioni. Troppo proiettati verso l'astrazione del gesto eclatante.

Siamo proiettati verso il fuori. L'evasione. Il metaverso. Quando io insegno ai non professionisti, la mia soddisfazione più grande è riuscire a riportarli nella consapevolezza del qui e ora. Questa è anche una forma di meditazione. Dal workshop che abbiamo fatto in questi giorni ho visto i ragazzi uscire con lo sguardo aperto, trasformati, presenti, vigili su quello che accade. Questa è la cosa più importante al giorno d'oggi. La tecnologia è fondamentale, ma l'uomo, oltre a possedere gli strumenti per fare, deve anche avere la consapevolezza.

Tu non hai certo paura della tecnologia, visto il lavoro che porti avanti sull'interazione tra danza e laser.

L'arte ha bisogno di rinascere, perché ormai tutto è già stato creato. E le nuove tecnologie possono essere utili come strumento di inclusione. Perché non unire la tradizione a qualcosa di innovativo che aiuti a ricreare e raccontare un'atmosfera in modo diverso?

A me le ispirazioni arrivano attraversano le immagini, che mi aiutano a costruire un mondo. Io evado, ma per poi costruire qualcosa nel concreto, perché diventi tangibile. Ecco perché mi piace lavorare con le luci laser. Già da piccola mi ricordo che a casa, al tramonto, giocavo con la mia ombra sulla parete, mi immaginavo le cose. Come in Inception: crei un mondo che diventa reale. A contatto con la parte creativa, femminile, dell'universo.

Hai praticato anche yoga e reiki.

E sono stata in India, con il mio maestro di yoga e due carissimi amici. Ma già la danza classica è rigida di per sé, anche lo yoga a volte rischia di esserlo, quindi ho avuto bisogno di praticare discipline più morbide. Per questo ho iniziato a sperimentare il Transformational Breath. Lavoro sul respiro, su come le emozioni e il corpo sono connessi. Ogni parte del nostro corpo, in qualche modo, rispecchia la persona. Questo mi aiuta tantissimo nella didattica. Io guardo l'allievo e vedo già le sue rigidità, i problemi, se non è ancorato, se ha la testa per aria... Lo vedo da come si muove. E allora, usando la gentilezza, accompagnandolo, lo aiuto a smussare, ad accogliere quel limite per superarlo.

Quando hai scoperto la vocazione educativa?

Ho sempre insegnato, fin da quando ho 19 anni. È un dono. Riuscire a vedere, a capire le persone. Rispettare l'allievo, i suoi limiti, aiutandolo a dare il massimo del proprio potenziale. Molti maestri non rispettano l'allievo. Per me invece ogni individuo è unico, speciale, e in base a quell'unicità, lo porto a esplorare se stesso, a dare il meglio.

Oggi chi sei, o meglio, cosa senti di essere? Ballerina? Coreografa? Insegnante?

Posso non rispondere? (ride) Diciamo che oggi ho una scuola di danza, aperta da un anno. Insegno soprattutto la danza classica ai bambini.

26 AGOSTO 2023

(foto Giorgia Zamboni)

Ma qui, ad esempio, ho fatto un'altra cosa, un seminario floorwork. Sono una trasformista. Tiro fuori ciò che gli altri vedono in me. Ma la cosa a cui tengo di più in questo momento è la scuola che porto avanti in Valsassina, dove ci sono bambini che, altrimenti, per fare danza dovrebbero andare lontano. Mi piace dare l'opportunità ai giovani di studiare la danza in un certo modo.

E la ballerina? La coreografa?

Non rinuncio a nulla. Ma la mia vita va a flussi. Ora c'è la scuola, domani non lo so. Diciamo che le cose sono cambiate quattro anni fa, per colpa di una brutta malattia. Non me la sento di parlarne, per ora, prima o poi farò outing. La malattia ha bloccato completamente il mio corpo. Non lo riconoscevo più, non riuscivo più a muovermi come prima. Ho dovuto rimodulare tutto, acquisire una nuova fiducia in me stessa e un nuovo modus operandi. Ma grazie a quell'esperienza sono nate anche nuove cose, come la scuola di danza, il lavoro sull'introspezione, il bisogno di approfondire il contenuto oltre la forma. Ho deciso di rallentare alcune cose. Lavoro ancora come coreografa, ma le energie sono quelle e bisogna amministrarle. Adesso sono in una fase in cui mi dico: ok, ho raccolto tante esperienze, ora diamoci dei limiti, ma senza smettere di cercare.

Hai una filosofia di insegnamento particolare?

Non insegno solo la danza, ma anche i valori: il valore di avere pazienza nel raggiungere un obiettivo; il valore del rimanere nel presente; del superare i propri limiti, ma rispettandoli, perché se non li rispetti ti fai male; il valore del tempo: non bisogna volere tutto subito, il bambino non deve essere frustrato perché non riesce a fare due piroette, perché si tratta di un percorso. Sono valori che rispecchiano il mio modo di vedere la danza. Alcune cose che insegno adesso le ho scoperte nel corso degli anni. Osservandomi, ho capito che in ogni fase della vita, ma anche in ogni fase emotiva attraversata, il mio modo di ballare cambia.

27 AGOSTO 2023

Anna Kolesarova (foto Thomas Darlis)

(foto Andrea Ciccalè)

Ho capito quanto le cose sono interconnesse e quanto ballare ti può aiutare nell'attraversare quella fase. È un viaggio, una scoperta sempre nuova.

Anche una forma di terapia.

Sì, certamente!

Si esprimono emozioni che altrimenti sarebbe difficile verbalizzare.

Per me un bravo artista, un bravo coreografo, è colui che riesce a comunicare i vari strati. Invece adesso è il momento della super-specializzazione, in cui ci si rivolge a quella particolare nicchia, dentro quel brand. Se sei bravo comunichi a tutti i livelli, attraverso tutti gli strati, da quello più superficiale a quello più profondo, fino all'ultimo pixel di quella particolare fotografia.

Ci rimettiamo in cammino e continuiamo a parlare. Scopro che Anna è una di quelle persone che amano starsene a letto, pigramente. Il che però non è in contraddizione con il bisogno di chiedere sempre molto a se stessa. Lei la chiama “pigrizia creativa”: «Mi capita spesso di trovare la soluzione a un problema, in quel modo. Me ne sto a letto e trovo l'idea per realizzare l'obiettivo con meno sforzo»

Parliamo anche della danza come benessere. «Mi interessa la bellezza pura. Le emozioni trasmesse che fanno bene. Più cresco e meno mi interessa l'aspetto tecnico della danza. Ciò che importa è lo star bene. La dimensione olistica».

28 AGOSTO 2023

Siamo proiettati verso il fuori. L'evasione.

Il metaverso. Quando insegno ai non professionisti, la soddisfazione più grande è riuscire a riportarli nella consapevolezza del qui e ora. È anche una forma di meditazione

(foto Fulvio Francone)

E visto che alla curiosità non si può comandare, eccola alle prese con una nuova esperienza: «Ho iniziato a studiare latino-americano. Non a livello professionale, così, per provare. Non posso farci niente. Mi incuriosisce tutto».

Ad un certo punto, mentre camminiamo per strada, si mette quasi a danzare, per illustrarmi la sua teoria sull'equilibrio. «L'equilibrio non è stare fermi tra due poli. Il vero equilibrio è avere la maturità e la consapevolezza del fluire, in base al contesto. Io so stare in questa situazione, ma se il contesto cambia, devo sapere stare in quell'altra. Come su una barca. Uno stare in equilibrio anche in due poli opposti. Posso essere dolcissima o rigidissima a seconda del contesto. Si tratta di saper prendere la posizione che ti fa stare in equilibrio in quella situazione. Tutti hanno degli opposti in sé, viviamo in un mondo dualista. È attraverso la consapevolezza che troviamo l'equilibrio». Sembra facile, ma non lo è. Si tratta di imparare a uscire da un'idea rigida di sé. Chi l'ha detto che io devo essere così? «Io ci sto ancora lavorando. Ma quando ho scoperto questa cosa ho svoltato». Parliamo anche di giovani e di social, di come l'unica salvezza possibile sia «l'avere una grande passione. Che è poi ciò che ha salvato anche me». Avere un scopo, un ideale, ma anche semplicemente una cosa (creativa) che ami fare. «Deve essere anche un piacere»

A proposito: qual è lo scopo di Anna Kolesarova? Qual è la sua redness, ciò che la fa alzare la mattina? «La mia redness è la fame, perché per vivere hai bisogno di lavorare, e la sete, di conoscere, di arrivare, di raggiungere l'obiettivo. E ciò che mi disseta e mi sfama, anche in quelle giornate in cui non avrei proprio voglia di alzarmi dal letto, è la bellezza. Trovare il bello anche nelle piccole cose. Ma anche la soddisfazione di riuscire a trasmettere e raccontare la mia esperienza ad altre persone».

(f.t.) Anna Kolesarova

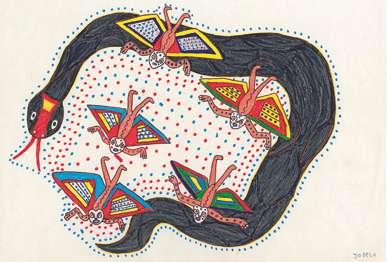

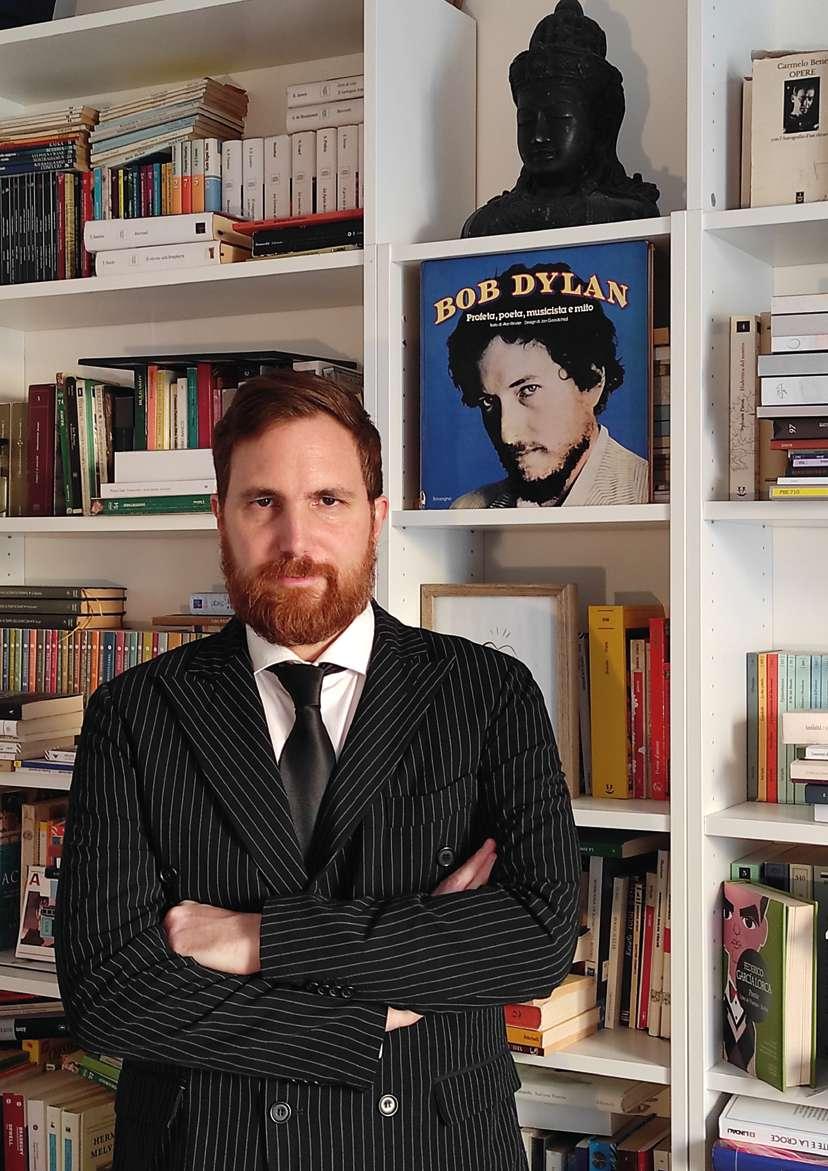

Adriano Ercolani

Devoto e irriverente, mistico e mercuriale, ironico ed enciclopedico.

Paz, Socrate, Chesterton, lo yoga e l'Advaita Vedanta, Dante, Umberto Eco e Michael Jordan, o meglio la sua aura sacra e sovrannaturale, Massimo Palma e Zerocalcare, “Pico della Mirandola e la spiritualità”, “Come andare al di là del Tempo, da Eraclito a Stranger Things”, Pinocchio, Cristina Campo, il Kali Yuga, il rapporto tra fantascienza ed esoterismo, ma anche cinema, cucina e fumetti in quantità, senza mai dimenticare l'amata Lazio e l'amatissima carbonara. Ecco un breve elenco, un riassunto, dei temi affrontati negli ultimi mesi da Adriano Ercolani, tra articoli, incontri e conferenze. A chi non lo conosce potrebbero sembrare tanti, troppi, tutti diversi. “Alto” e “basso” mischiati senza pudore, in modo apparentemente schizofrenico. In realtà i suoi temi, vari e innumerevoli, sono come gli eccentrici ingredienti gettati dentro il calderone delle streghe, nel tentativo di ottenere pozioni magiche da bere tutte d'un fiato, confidando nell'efficacia dell'incantesimo. Anche se forse, in questo caso, sarebbe meglio citare il calderone dell'alchimista, che vuole fabbricare l'Oro del risveglio (suona impegnativo, e lo è), la conoscenza che illumina e trasforma. Non prima però di aver bruciato le scorie del piccolo ego e dei suoi attaccamenti, attraverso un'opportuna ascesi, con l'aiuto del Mercurio (lo citeremo più di una volta in questa intervista), principio primo dell'Opera, che può trasformare ma anche dissolvere.

Tutti concetti che a uno come Adriano Ercolani sono familiari quanto gli ingredienti della carbonara (con guanciale e pecorino romano, mi raccomando) o le gesta sportive di Giorgio Chinaglia (eroe dello scudetto

laziale del '74, con 24 gol all'attivo). Nulla è più lontano da lui della posa seriosa assunta di solito da chi affronta argomenti che hanno a che vedere con la ricerca interiore, le tradizioni spirituali, il misticismo, l'esoterismo. Anche se poi, leggendo la sua Introduzione alla meditazione, scritta per Tlon insieme all'amico Francesco D'Isa, trovi scritto chiaramente che la meta è «l'esperienza dell'unità, al di là dei limiti illusori del proprio Io»

Ed ecco il grande paradosso con cui gioca quotidianamente, il caos della curiosità culturale, tipicamente occidentale, ludica, (post)modernissima, proiettato però verso il traguardo vertiginoso dell'Uno, così lontano dalla sensibilità dell'uomo contemporaneo (ancora peggio se si tratta di un intellettuale). Adriano Ercolani, che guarda all'Oriente per ritrovare l'anima dell'Occidente, non si limita a “parlare di”, ma pratica e sperimenta con devoto furore.

Tutto questo si riflette nello stile barocco di un autore, studioso, giornalista (scrive tra gli altri per Repubblica XL e Il Fatto Quotidiano online) che si autodefinisce «logorroico delirante», con un'autoironia che potrebbe anche essere una forma di depistaggio creativo (viene in mente l'umorismo sulfureo adottato da certi ermetisti moderni, da Kremmerz in giù). Ma essendo un comunicatore, Ercolani sa perfettamente quando la scrittura deve diventare semplice, e i ragionamenti alla portata di tutti. Come accade in questo libro, scritto a quattro mani su un tema che conosce benissimo (pratica la meditazione da vent'anni), in un momento storico in cui c'è un gran bisogno di divulgatori consapevoli.

30 AGOSTO 2023

I NCONTRI

La meditazione spiegata da un praticante del caos che aspira all'Uno

«La diffusione di una pratica è inversamente proporzionale al suo approfondimento, mentre è commisurata al propagarsi di equivoci e luoghi comuni che ne snaturano l’esperienza e ne deformano il significato».

L'Introduzione alla meditazione scritta insieme a D'Isa è fedele al titolo, didascalico e senza fronzoli (ricordando che il didáskalos in greco era il maestro), in cui si dice chiaramente che quando «qualcosa di avvicinabile all’idea di “eterno” e “assoluto” diventa improvvisamente di moda, quando una via iniziatica per l’elevazione spirituale viene utilizzata come strumento di benessere e rilassamento, è forse giunto il momento di fare chiarezza». Ecco allora alcuni concetti fondamentali per capire i contesti culturali, la terminologia, l'humus spirituale da cui sono scaturite le varie tecniche di meditazione. Un'esperienza che «se vissuta profondamente conduce a stati di coscienza diversi da quello, comune, di veglia. Come ciascun autore mistico ricorda nelle proprie testimonianze, qualsiasi tentativo di descrizione razionale di questo stato rappresenta una sfida all’ineffabile».

Nel libro si parla di yoga e vedanta, buddhismo, sufismo e qabballah, ma anche di discipline cristiane (l'esicasmo), di Pitagora, Plotino e stoicismo, ovvero la pratica della filosofia prima che diventasse puro esercizio di pensiero astratto. Ma al centro c'è l'esperienza personale dei due autori. Perché, come dice Adriano Ercolani, per parlarne con cognizione di causa, bisogna aver sperimentato quello «stato di quiete interiore, di consapevolezza senza pensieri, in cui la mente è immersa in un silenzio colmo di grazia». Non una fuga dal mondo, ma una “roccaforte silenziosa” che permette di vedere e vivere meglio la realtà.

Un libro utile e serio, quindi. Di cui però Adriano ama parlare nel suo modo giocoso, irriverente, poco ortodosso, tra citazioni colte in quantità e incisi platealmente romaneschi, non facendo mai mancare la sua risata fragorosa.

Ti piace l'aggettivo “eclettico”?

Certo che sì! Se non puoi dare a me dell'eclettico, puoi pure cancellare l'aggettivo dal dizionario. Mi piace eclettico e mi piace molto anche “mercuriale”. So che l'astrologia in ambito intellettuale viene considerata poco più che un passatempo superstizioso, ma la trovo molto interessante come studio simbolico degli archetipi. Io sono Gemelli. Anzi sono la pubblicità ambulante dell'essere Gemelli.

Ma questa curiosità insaziabile è qualcosa che hai scoperto lungo la via o sei sempre stato così?

Diciamo che ho un'estroversione abbastanza pronunciata, quindi più che altro se ne sono accorti gli altri.

Però vedendo i tuoi interessi mistici e spirituali, verrebbe da pensare, in origine, a un ragazzo introverso, tutto preso dal suo mondo interiore.

Lo so che sembra un paradosso, ma il mio temperamento tende a nutrirsi di caos. Probabilmente sono cosi attratto dall'Uno proprio perché, altrimenti, vivrei un dualismo prossimo alla schizofrenia. Tra le varie cose che ho scritto, e di cui vado assolutamente fiero, c'è anche un saggio sul sentimento del tragico in Lino Banfi per una fanzine online significativamente chiamata DROGA.

32 AGOSTO 2023

(foto di Luca Brunetti)

Ho avuto un'infanzia molto particolare, potremmo definirla magica, immersa in una dimensione quasi paranormale. Oggi mi piace mischiare il sacro e il profano

Per me Vieni avanti cretino è il più compiuto esercizio applicativo del Viaggio dell'Eroe individuato nella teoria del monomito di Joseph Campbell, con tutte le sue tappe iniziatiche. A me piace moltissimo mischiare il sacro e il profano. Diciamo che “la mia religione” si fonda su questa mescolanza.

Assorbi il caos per poi trasformarlo in unità.

Forse il più bel complimento che abbia mai ricevuto, grazie. Come dice la mia stella polare, Bob Dylan, artista “gemellino” per definizione: "Io accetto il caos, ma non sono sicuro che il caos accetti me". Una frase che riecheggia la ricerca junghiana.

Immagino che da ragazzo passassi tante ore tra le bancarelle di libri.

Ho trascorso l'adolescenza squattrinatissimo ma compulsivamente vorace di libri. Avevo anche la fortuna di avere due amici fraterni, con la stessa passione – coi quali, tra parentesi, mi vedo ancora quotidianamente: uno i libri me li prestava, l'altro più rocambolescamente me li rubava. Tra l'altro tutti libri dal potente significato. Mi ricordo che una volta mi aveva rubato Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, il che mi sembrava un omaggio corretto al protagonista. Quando fui riformato, per sfregio, con i soldi della diaria mi comprai il Trattato del Ribelle di Jünger.

Le prime cose che ti hanno aperto la mente? Quelle che ti hanno fatto venire il sospetto che il mondo fosse più complesso e misterioso di come te lo raccontavano a scuola?

Stavo alle medie, me lo ricordo ancora, avevo da poco 11 anni, ero all'ospedale per un'operazione. L'inconsapevole veicolo della mia follia mistica fu mio zio, per me un secondo padre, persona assolutamente antitetica allo stereotipo dell'intellettuale di sinistra. Andò a comprarmi qualcosa da leggere, chiedendo consigli all'edicolante, dicendogli che suo nipote leggeva cose da grandi. Era il luglio 1989,18 anni dalla morte di Jim Morrison. Mio zio comprò Ciao2001, con Jim Morrison in copertina, e un albo di Dylan Dog, La clessidra di pietra. Per coincidenza, in entrambe le testate si parlava di poeti

mistici e visionari: Blake, Baudelaire e Dylan. Hai presente Elevazione di Baudelaire? Le ultime due strofe agirono come un comandamento: “Fuggi lontano da questi miasmi ammorbanti, e nell’aria superiore vola a purificarti e bevi come un liquido divino e puro il fuoco che colma, chiaro, le regioni limpide...”. Mi ricordo che a 11 anni leggevo I fiori del male chiuso nello sgabuzzino. So che può sembrare megalomane, ma sentivo una profonda risonanza con il modo in cui percepivo la realtà. Se ti sembra eccessivo, ti basti sapere che ho avuto un'infanzia molto particolare, potremmo definirla magica, immersa in una dimensione quasi paranormale, dunque avevo una percezione già di per sé alterata della realtà quotidiana. Prima Baudelaire e Rimbaud, poi l'incontro con Dylan, mi hanno schiuso le porte della ricerca.

Però la tua formazione è stata soprattutto di tipo letterario.

Al liceo sono cresciuto con questi due amici straordinari: uno è Daniele Capuano che ha appena pubblicato con Edizioni Tlon Introduzione all'esicasmo, mente dalla cultura sterminata (è come essere amico di Marsilio Ficino), l'altro è Lorenzo Ceccotti, conosciuto come LRNZ, artista visuale poliedrico, autore di una complessa allegoria come Golem (Bao Publishing).

Principalmente all'inizio la folgorazione fu la poesia, poi c'è stato l'incontro con i filosofi. Da ragazzo, accanto al poster di Siniša Mihajlović, avevo Hölderlin, Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard.

33 AGOSTO 2023

Adriano Ercolani

Ero violentemente anti-hegeliano, anche se poi ho dovuto fare i conti con lui. È un po' come con Nadal: io tifavo Federer, incarnazione tennistica del dio Apollo, però alla fine devi riconoscere la grandezza dell'avversario. Hegel per me è un genio che ha capito tutto all'incontrario. Del ritmo ternario dell'esistenza è come se lui descrivesse il percorso di ritorno, la discesa cabalistico-dantesca. Questo, mutuato dal materialismo storico, ha accentuato la concezione del tempo progressiva, opposta a quella ciclica della sapienza greca-orientale. Una svolta che arriva già dal cristianesimo e che, tramite un'interpretazione di Hegel che capovolge il suo idealismo e ne rimuove il fondo esoterico, giunge alla dialettica marxiana, alle “magnifiche sorti progressive”, come direbbe Leopardi.

Quando è nata la vocazione per la spiritualità orientale, la letteratura mistica, l'esoterismo?

Come ho detto, vengo da una famiglia, in questo senso, straordinaria, e da un'infanzia carica di elementi soprannaturali. Mia nonna, cresciuta davanti alla montagna sacra della Maiella, rifiutò l'iniziazione per diventare una strega. Mio padre – che sembrava Vittorio Gassman ma sapeva tramutarsi in Mario Brega, una persona di grande fascino, uno che sapeva cinque lingue negli anni Sessanta, quando la gente si guardava le trasmissioni in tv per imparare l'italiano, una persona vulcanica, dai tratti geniali ma anche violenti - si ammalò

di una malattia inspiegabile. Era sano come un pesce, ma quella enigmatica patologia lo condannava a una specie di paralisi apparente.

Ad un certo punto, disperato, si è rivolto al mondo del paranormale, ai maghi, agli stregoni, ai guru. Quindi io ho vissuto l'infanzia assistendo a questa quotidiana parata in casa di talismani, amuleti, grimori, sapienti e cialtroni. Ho visto anche con i miei occhi delle scene alla Gustavo Rol, fenomeni inspiegabili.

Ma ho sempre avuto un forte sentimento mistico dell'esistenza, non confessionale, pur nel dolore, per questo amavo molto Baudelaire, le sue "corrispondenze", cercavo quel “codice segreto”, intuivo quel tessuto di sincronicità, che per carità può anche diventare una banalità new age, ma con consapevolezza e discernimento può essere il fondamento filosofico di una Weltanshauung.

Impari a riconoscere i “segni” che ti manda l'universo.

Esatto. Un testo che per me è stato filosoficamente un'agnizione è la Lettera a un religioso di Simone Weil. Poi, sempre grazie a Daniele Capuano, ho scoperto Elémire Zolla, Giorgio Colli e tanti altri. Ma l'incontro decisivo è stato più tardi, quando avevo 22 anni. Da adolescente ero una specie di stilnovista, mi ero dedicato alla casta e distante venerazione esclusiva per una ragazza.

Risata terapeutica, sotto i vestiti utilizzati in "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pasolini alla mostra a lui dedicata alla Galleria Nazionale. A fianco, in coppia con l'amico Daniele Capuano alla Libreria Rotondi per presentare i loro libri

34 AGOSTO 2023

Poi, una volta assaggiato il frutto proibito, mi sono smarrito completamente nel più dionisiaco libertinaggio. Un giorno dovevamo andare con degli amici in un pub in Trastevere, dove ogni giovedì facevano festa le ragazze della John Cabot University, studentesse americane in visita a Roma. Diciamo che non ero uscito per cercare il “ritorno all'Uno”, al massimo cercavo altri tipi di unione (anche se è quella la radice dello smarrimento nell'illusione della maya, nel XVI canto del Purgatorio Dante lo spiega meravigliosamente: “L'anima semplicetta che sa nulla...”). Esco con due amici, due fratelli: uno, come me, assolutamente scettico, orientato a portare a casa il risultato più materialistico. L'altro, animato da una ricerca inquieta e nobile, aperto alla meraviglia. La gag è che fummo noi due, non quest'ultimo, a convertirci in seguito a ciò che sto per raccontare.

Abbiamo incontrato un signore scalzo, con una rosa in bocca e una copia del Kamasutra in mano, che faceva strane posizioni di yoga. L'altro amico ha detto: “Fermiamoci, con questa persona ci dobbiamo parlare, perché ci dirà la verità!” La nostra reazione è stata: “Ma

te sei scemo, ma che stai a dì?” Il tipo era un classico ricercatore degli anni Sessanta, sconvolto da esperienze psichedeliche, che però stava riprovando a memoria delle posizioni meditative conosciute in un corso gratuito di yoga. Sta di fatto che l'amico, folgorato dall'incontro, inizia a frequentare questi corsi e per mesi mi rompe le scatole, “devi venire, devi venire”. Nel frattempo io frequento un corso di Storia delle religioni e mi capita proprio lo yoga. Pensavo: “Ma di tutte le cose che potevano capitarmi, proprio questa, che non mi interessa per niente!”. Avevo 20 anni, a me interessavano il cristianesimo ortodosso, la qabbalah, il sufismo, il taoismo, tutto tranne lo yoga! Per me era solo un percorso fisico. Ma sai quando un amico ti rompe così tanto le scatole che alla fine dici: vengo solo perché così la smetti.

Ed ecco la “rivelazione”.

Corso gratuito di Sahaja Yoga, sala elegantissima in zona Colosseo. Io, un ritardatario per natura, arrivai dopo la spiegazione introduttiva, direttamente all'esperienza.

Meno male, perché avrei contestato tutto, col mio ego spocchioso da post-adolescente, permanentemente ebbro. Quando viene proposta l'esperienza, c'è un ragazzo, molto semplice, palesemente illetterato, che sembra l'Idiota di Dostoevskij, e dice, con una voce infantile: “Vuoi provare questa cosa?”. Io penso: “Ma 'ndo c... so' capitato, questo sembra aver subito una lesione cerebrale importante”. Invece poi quel ragazzo ha guidato la meditazione ed è stato il momento più bello della mia vita. Un'esperienza estatica. Una liberazione totale. Mentre ero immerso in quell'epifania, riconoscevo la sintomatologia di cui avevo letto nella letteratura mistica. Perché io, in quel periodo, nella mia follia, mi ero messo a fare da solo anche gli esercizi di Ignazio di Loyola e santa Teresa d'Avila. Poi ho incontrato Shri Mataji, e io che sono irriverente, sospettoso, mega-scettico, ho avuto delle prove talmente evidenti che non ho più avuto alcun dubbio. Nonostante una scepsi sistematica e rigorosissima, mi sono dovuto arrendere. Anche perché gli effetti non agivano solo su di me, il che poteva anche essere frutto dell'autosuggestione. Gli stessi effetti li ho empiricamente riscontrati sugli altri. Sono stato tra i fautori di un progetto internazionale di divulgazione della meditazione, con cui ho girato il mondo, che mi ha portato nelle scuole, nelle carceri, nei centri profughi, nelle case famiglia, nelle aziende, nelle università.

35 AGOSTO 2023

Adriano Ercolani

Ho incontrato persone di tutti i tipi, dai ragazzi di Scampia ai bambini indiani a diplomatici dell'Onu, e tutti, dopo aver sperimentato la tecnica di meditazione insegnata da Shri Mataji, descrivevano le stesse esperienze.

Non per niente, nel corso dei secoli, si è sviluppata la teologia negativa. Di certe cose forse puoi parlarne solo in quel modo. Penso alla Nube della non conoscenza

Quello infatti era il mio approccio di riferimento, ero cultore di Meister Eckhart, di Silesius, ancora prima di Plotino e Porfirio. Poi però, nella divulgazione, devi scontrarti con una comunicazione che talvolta suona quasi parrocchiale, che deve essere necessariamente "buona": qualcosa che a me personalmente crea delle reazioni cutanee vistose. Per me è una dialettica quotidiana, provare a esprimere in maniera degna un'esperienza sublime e abissale senza sembrare l'hippie di Carlo Verdone.

Eri consapevole del fatto che si trattava di temi, discipline e personaggi malvisti dal mondo culturale istituzionale?

Ero io il primo a pensarla così. Prima di entrarci, ero convinto che in quel mondo fossero tutti scemi manipolati da una setta. L'incontro con Shri Mataji mi ha cambiato la vita, quindi puoi immaginare il rispetto, e la fiera devozione, che nutro nei Suoi confronti. L'esperienza di meditazione era vera, profonda, autentica, “tornava tutto”. Però c'era anche la reazione umana, un certo sarcasmo goliardico che mi aiutava a sdrammatizzare il peso della “conversione”. Quando incontri un percorso spirituale così forte, avviene la cosiddetta periagogè, il percorso di trasformazione descritto da Platone ma anche nelle Upanishad, dopo l'affrancamento dalle illusioni materiali. Io nel giro di tre giorni ho smesso di bere, di fumare, ho vissuto per alcuni anni in modo quasi monacale. Felicissimo! Perché non era una rinuncia. Ho vissuto anche dei periodi di gioiosa castità. Perché la meditazione era uno stato così profondo che non avevo bisogno di soddisfare i sensi.

Poi gran parte della mia ricerca successiva è stata quella di dare una dignità anche intellettuale a un'esperienza che io so essere autentica, ma che per molti è difficile da prendere sul serio. Come fa dire Pasolini a Totò in Che cosa sono le nuvole?: "...la verità quando la dici...non c'è più". Quando provi a spiegare razionalmente una dimensione ineffabile sembra tutta una grandissima s... ciocchezza.

Qualche mese fa, a proposito di Meister Eckhart, abbiamo intervistato Marco Vannini.

Che Dio lo benedica! Mi è capitato di citarlo proprio ieri. Vannini ha scritto cose sublimi anche su Simone Weil. Lei diceva che tutte le mistiche si assomigliano quasi fino all'identità. Ma, come dice Vannini, in quel “quasi” c'è tutto. Anch'io credo nell'esistenza di una filosofia perenne, il rischio però è di arrivare alla confusione fatta dalla new age. Che dalla cosa più sacra e ineffabile si ricavino i concetti più banali e sciocchi. Non c'è peccato più grande per me.

Guénon, pensatore tradizionalista che sicuramente conosci, scriveva che il sincretismo è un errore diabolico, perché ci porta a confondere tradizioni, dottrine, discipline, rendendole inefficaci.

Ma certo. Dire che Pitagora e san Giovanni della Croce si assomigliano, non vuol dire che devi mischiare tutto. Spero che con questo libro siamo riusciti a dire qualcosa sul tema: c'è un'esperienza comune, c'è una convergenza dei sapienti, ma le tradizioni vanno distinte. Il sistema sottile di cui parla il sufismo non è uguale a quello della tradizione indiana.

Guénon diceva anche che la curiosità culturale, la conoscenza razionale, non portano nessuna autentica realizzazione spirituale.

Anzi, spesso le due cose sono in contraddizione. Una certa attitudine razionalista potrebbe essere un ostacolo.

36 AGOSTO 2023

Per me è una dialettica quotidiana, provare a esprimere in maniera degna un'esperienza sublime e abissale, senza sembrare l'hippie di Carlo Verdone

Lo scrivi nel libro: la cosa più difficile, quando si parla di meditazione e di esperienze spirituali, è trovare le parole, dare una forma razionale a ciò che va oltre la ragione, per provare a spiegare che si tratta di esperienze reali, concrete, che agiscono in modo misterioso sul corpo e la mente.

Stai descrivendo il mio dramma quotidiano. Dall'altra parte, in quel mondo, capita di incontrare persone in buonissima fede, che però non si rendono conto di sembrare esaltati e respingenti, una sorta di versione indiana di una setta apocalittica. Gli dico: "Che volete sembrare, i Testimoni dei Chakra?".

Poi c'è la questione politica e ideale. Quello è un mondo solitamente associato al pensiero tradizionalista, alla destra politica, a un'idea del mondo che ha poco a che vedere con quella che tu condividi. L'idea di un ordine spirituale che deve avere una corrispondenza nell'ordine temporale. Julius Evola, che pure ha scritto libri notevoli (sull'alchimia e il buddhismo delle origini, ad esempio), ha generato schiere di devoti pericolosissimi.

Io dico sempre che Evola è il più simpatico dei falsi maestri. Ha scritto cose importanti, ma ideologicamente è inaccettabile.

37 AGOSTO 2023

Adriano Ercolani

C'è perfino una lettera di Himmler (!) in cui parlando di lui consiglia "di moderarlo, per quanto tale cosa sia possibile"!

Evola ha una responsabilità karmica enorme nei confronti della storia, ha contribuito alla deformazione dei simboli sacri indù da parte dei nazisti. E questo criterio di valutazione, in maniera diversa, vale per tanti altri autori di quell'ambito.

Alain Daniélou ha scritto cose affascinanti su Shiva e Dioniso, Coomaraswamy cose sublimi sulla concezione dell'arte indiana, poi però se si arriva a giustificare i sacrifici umani o a proporre rapporti violenti per risvegliare la Kundalini, credo debba intervenire nel lettore il rasoio del discernimento. Succede anche con Eliade, Tucci, Filippani-Ronconi, Schuon, studiosi straordinari di cui non condivido le idee politiche.

Per fortuna c'è una nuova ondata, in cui forse umilmente mi posso inserire anch'io, Daniele Capuano, Alessandro Mazzi, Giorgiomaria Cornelio, Andrea Cafarella, figure diverse ma che studiano questi autori senza essere necessariamente nostalgici del nazisfascismo. Il problema è che continuiamo a vivere dentro una contrapposizione muro contro muro.

Umberto Eco, che tutti stimiamo, metteva Zolla e Guénon nello scaffale dei cretini. Il mio amato Pasolini e la mia amata Elsa Morante avevano isolato Cristina Campo, la cui penna era intinta nel nettare degli dei.

Ne usciremo mai da questa contrapposizione ideologica?

Non per essere ottimista – io essendo della Lazio sono sempre scaramantico – ma ci sono dei segnali. Penso

ad esempio al mio editore, Tlon, che pubblica Gurdjieff e il libro sull'esicasmo di Daniele Capuano... Scherzando un po', in confronto a quelle di Daniele, le pagine più criptiche di Ceronetti sembrano scritte da Fabio Volo. Citazioni in sanscrito, etimologie vertiginose in lingue antiche, una panoramica mostruosa, nell'etimo, della cultura mondiale. Tra l'altro Capuano mandò una lettera a Ceronetti per chiedergli conto della traduzione di una passo di Isaia (e lui gli rispose con garbo e apprezzamento). Daniele, infatti, conosce anche l'ebraico, il latino e il greco, l'arabo coranico e, in parte, il sanscrito (per limitarci alle lingue "morte"). Può praticamente leggersi i testi sacri delle religioni principali in originale.

La meditazione ha effetti evidenti sul benessere mentale, fisico, emotivo, da qui nasce l'equivoco di una pratica utilizzata come fosse l'ora di fitness in palestra. Noi occidentali pensiamo di essere più furbi ed evoluti degli altri e quindi separiamo la tecnica da un contesto religioso che non ci appartiene, per usarla a modo nostro. Di recente si è parlato ironicamente di McMindfulness, per dire come la meditazione sia diventata un business consumista.

Io ho un caro amico, un persona splendida, che con la sua agenzia fa consulenza filosofica per le aziende, e propone anche la mindfulness. Lui mi dice sempre che per le persone completamente a digiuno è comunque un modo per avvicinarsi alla meditazione. Però la tecnica della mindfulness, a chiunque abbia una minima esperienza con la meditazione, sembra inevitabilmente una presa in giro.

38 AGOSTO 2023

Due immagini di "SpinDoctors", la serie satirica prodotta da Tlon, in cui Adriano Ercolani veste i panni di uno spin doctor di estrema destra

È un po' come gli americani che fanno la carbonara con la panna. Sono stati dei geni del marketing. Però posso dire, per onestà, che ho incontrato manager di aziende che dopo aver sperimentato la mindfulness dicevano: grazie perché mi avete cambiato la vita! Il livello della coscienza collettiva è talmente basso che anche un surrogato della meditazione ti fa sentire meglio. Potremmo dire che è una sorta di alfabetizzazione meditativa.