Dove si parla del mestiere dell’attrice, di poesia che guarda all’infinito, di canzone d’autore dalla parte degli “ultimi”, della vita e le opere di Hermann Hesse, di visioni surrealiste che aprono la mente, di karma e meditazione buddhista N 11 | LUGLIO 2023

Sonia Bergamasco

Ana Brígitte Fernández

Hermann Hesse

Pomaia

Rossella Seno

Il surrealismo

Valerio Tallarico

REDness

È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.

Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.

La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.

È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.

Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità...

Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

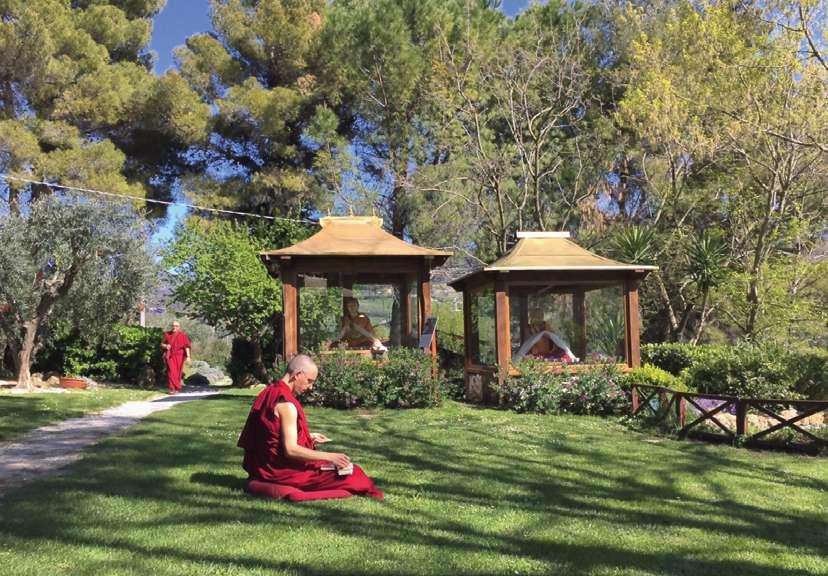

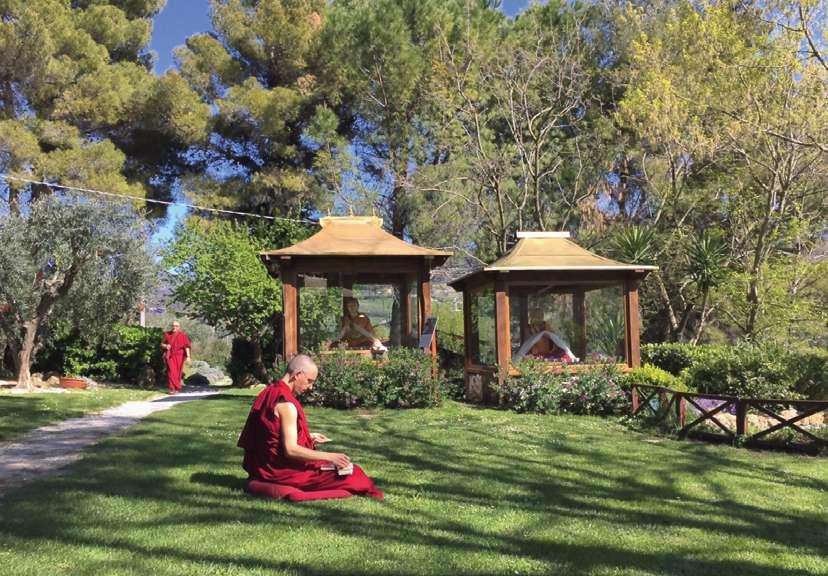

In copertina: La statua del Buddha

all'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia

Foto: Manuela Ferro (servizio a pag. 58)

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano

Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

4 EDITORIALE

4 L'In-Nessun-Luogo

6 INCONTRI

6 Sonia Bergamasco: l'attrice? Un "corpo per tutti"

18 Ana Brígitte Fernández: estasi e tormento, tra recitazione e poesia

32 Rossella Seno: canzoni (d'autore) per chi non ha voce

S44 MEDITAZIONI

44 Hermann Hesse e l'arte di diventare umani

50 EVENTI

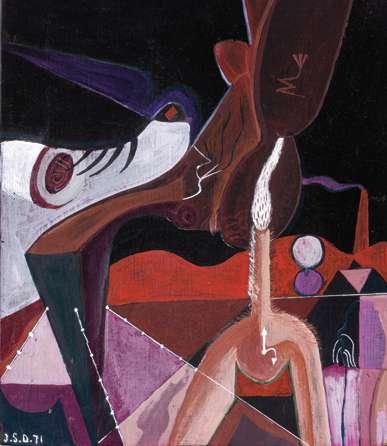

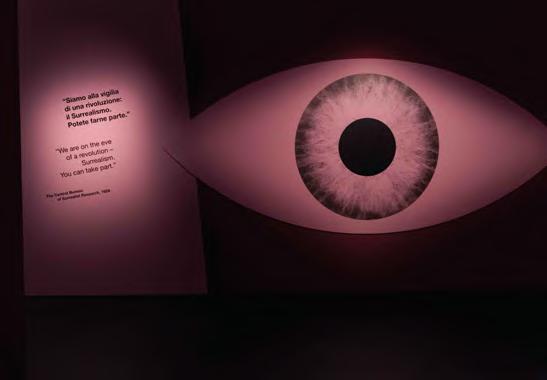

50 Il surrealismo? Uno stile di vita

58 LUOGHI

58 A Pomaia, per ritrovare la pace, sulle tracce del Buddha

68

IDEE

68 Torna "Il silenzio fra due onde" di Corrado Pensa

70

STORIE D’IMPRESA

70 Lazzarin: il pavimento in legno che fa bene al bosco

74 Alessandro Zanirato: l'arte dell'empatia

78

COMMIATO

78 Massimo Tomassini: “La vita consapevole”

3 LUGLIO 2023 2 MESE 2022

è passione, arte, impresa, comunicazione.

OMMARIO

L'In-Nessun-Luogo

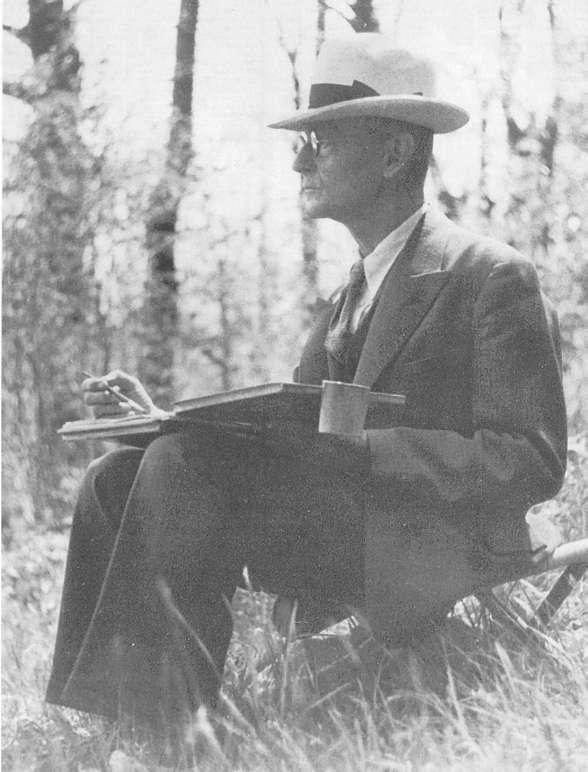

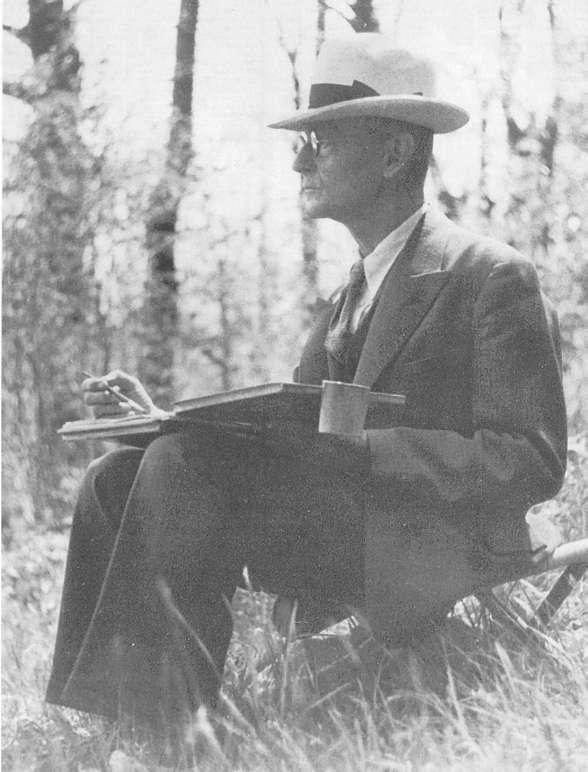

L'Oriente per Hermann Hesse non era solo un luogo geografico. Era un modo di essere, un ideale, era la “patria dell'anima” e la sua giovinezza, «il Dappertutto e l'In-Nessun-Luogo» Nel suo (e nostro) Occidente vedeva un'umanità schiava della tecnica, resa arida dall'intellettualismo e dal nichilismo, priva di qualsiasi slancio e vitalità, che la società di massa avrebbe trasformato in un'insieme informe di individui omologati e conformisti. La sua non era un'analisi politica, non faceva della sociologia. Era l'intuizione di un artista, di un cercatore visionario e se vogliamo anche naÏf (non è sempre un difetto). L'Oriente era l'orizzonte del possibile (davanti a noi, ma radicato nel passato), il richiamo di una comunità e di una visione spirituale della vita (l'essere prima dell'avere). Era un modo di percepire la realtà come un tutto in cui siamo legati gli uni agli altri (e con la natura), ognuno alla ricerca di una misteriosa patria perduta.

È a quell'Oriente che guarda Redness questo mese. Lo fa in modo esplicito, quando va a Pomaia per raccontare un pezzo di Tibet in Toscana, un luogo fuori dal tempo, in cui è possibile sperimentare le virtù salvifiche del silenzio, del vuoto, della meditazione. Quando parla di mindfulness - che deve finalmente approdare alla maggiore età, se non vuole rimanere una moda alla mercé di qualsiasi banalizzazione commerciale – e raccoglie i pensieri illuminanti di un maestro come Corrado Pensa, a proposito dell'Oriente interiore, la possibilità reale di liberarsi dalla prigione dell'ego, con i suoi capricci e il suo carico di sofferenza inutile.

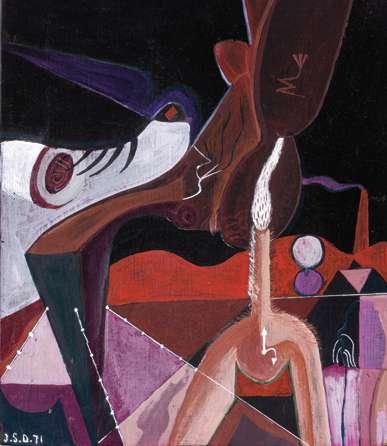

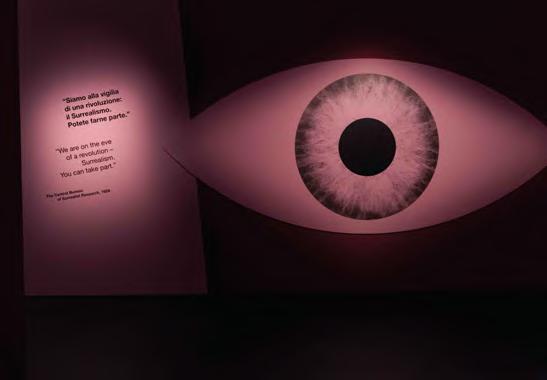

È Oriente anche il surrealismo (in mostra al Mudec di Milano), che pure guardava alle culture indigene d'Occidente per ritrovare un po' di magia e di immaginazione, di sovrannaturale. Un tuffo nell'inconscio, per andare oltre i limiti e le convenzioni del razionalismo, dell'ipocrisia borghese.

Ma c'è un po' di quell'Oriente anche nei nostri incontri di apertura. Tre donne e tre artiste che vivono di slanci e poesia, di scelte coraggiose, passioni estreme, vita vissuta fino in fondo, senza un attimo di respiro. Tre donne che, oltretutto, non si accontentano di avere solo un talento, perché il bisogno di esprimersi e di comunicare è tale che passa attraverso varie strade, parole e musica, cinema e teatro, canzoni e composizioni liriche. Incontriamo Sonia Bergamasco, che da ragazza si è diplomata in pianoforte e quella musica l'ha poi portata sul palcoscenico, lavorando con i più grandi (da Giorgio Strehler a Carmelo Bene), l'ha incarnata al cinema, l'ha trasformata anche in versi poetici. Dall'avanguardia alla commedia popolare, senza snobismi. Con un'intelligenza e un'energia che non lasciano mai indifferenti. Ma anche con grande consapevolezza, come dimostrano le sue riflessioni sul mestiere dell'attrice (Un corpo per tutti).

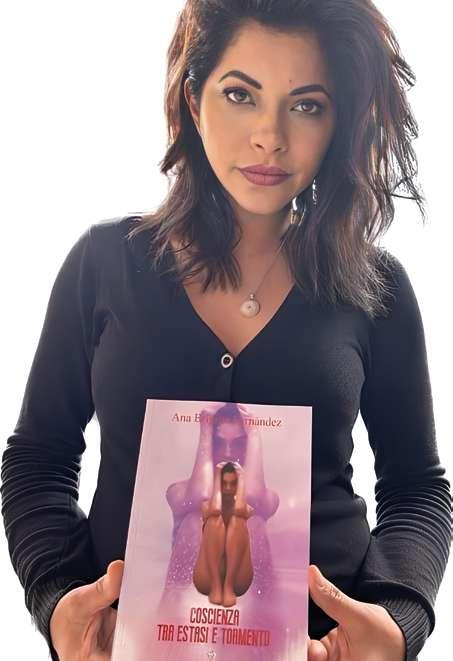

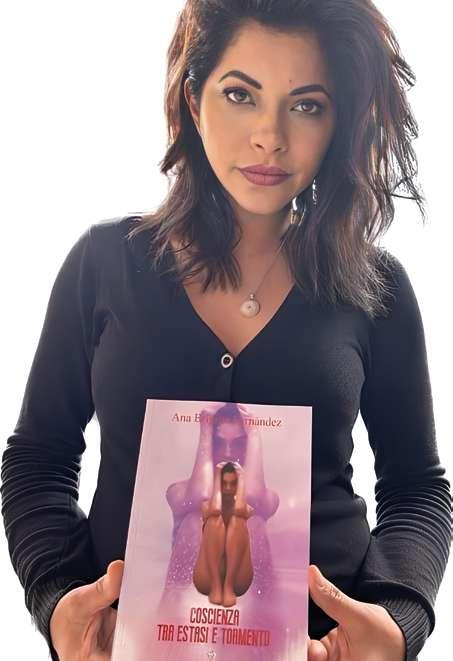

Anche Ana Brígitte Fernández si esprime in poesia, lo fa da quando era piccolissima e viveva in Colombia. Lo fa per mettere ordine nella sua anima in tumulto, nelle intuizioni “cosmiche” (ha sempre amato le stelle), nella vita avventurosa. O meglio, lo fa per dare un corpo a emozioni e pensieri, anche quelli più caotici e misteriosi, basta che siano vivi e veri. Anche lei attrice. Con

un percorso pieno di “estasi e tormento” (come dice il titolo della sua prima raccolta poetica).

E poi c'è Rossella Seno, che abbiamo visto in teatro e in tv (nazionalpopolare, anche qui), ma che ormai conosciamo soprattutto per il coraggio e la determinazione con cui ha fatto rinascere la canzone d'autore che fu, quella che dava la parola agli ultimi, che aveva il coraggio di affrontare i grandi temi, che denunciava e smuoveva le coscienze. Sfruttamento, povertà, immigrazione, eutanasia, diritti degli animali, difesa dell'ambiente. Temi cantati con la grinta di una “figlia di Dio” che non ha nessuna intenzione di starsene in silenzio a subire il male.

Tornando a citare Hermann Hesse, a cui dedichiamo varie pagine, piene di foto d'epoca e d'Oriente: «Anch'essa, la mia anima, soffre sorridendo di tutte le crudeltà e violenze del pensiero avido di potere (…) Oh, quest'anima, questo bel mare oscuro, natio, pericoloso! Mentre io instancabilmente studio, accarezzo, interrogo e assedio la sua superficie dai colori cangianti, essa, come per scherzo, continua a gettare ai miei piedi, da profondità senza fondo, un enigma dagli strani colori, conchiglie che parlano di spazi smisurati e ignoti, come il frammento di un antichissimo gioiello evoca isolate, incerte memorie di un lontano tempo sepolto». Un tempo da ritrovare. (f.t.)

5 LUGLIO 2023 4 LUGLIO 2023

E DITORIALE

Sonia Bergamasco

L'attrice? Un "corpo per tutti", effimero, politico, spregiudicato. Un mistero fragile. Che ti insegna a stare nell'attimo, totalmente

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

(foto Gianmarco Chieregato)

«Il grande specchio appoggiato alla parete dietro la porta della camera dei grandi. Passi di danza – le scarpette rosa – fronteggio un corpo piccolo inguainato di nero. Lo sguardo nello sguardo e il tempo fra le nuvole, calcolo distanze tra vertebre e fantasmi. Strade, tombe, stelle, cattedrali – parole bellissime e l’inferno può aspettare»

Comincia in poesia, Un corpo per tutti di Sonia Bergamasco. Con il ricordo di quel grande specchio, incorniciato dal legno scuro, che stava nella camera da letto dei suoi genitori. «Quando ero bambina passavo molto tempo da sola davanti a uno spec-

Il mestiere dell'attrice non era nei miei piani di bambina. Quando poi ho cominciato, è partita da subito una lotta con me stessa per ritrovare quell'energia libera e spregiudicata dell'infanzia, che era già dentro di me (è in tutti noi, se non ci hanno fatto troppo del male)

chio. Mi cercavo, occhi negli occhi di quel piccolo corpo sconosciuto e familiare (…) Una specie di ipnosi. Era comunque un’altra, quella lí: sconosciuta. Dovevo ammaestrarla. Quella pratica dello sguardo è proseguita negli anni, con una determinazione sempre più affilata. Da una parte c’era lei, quella creatura bionda che cominciavo a conoscere, e dall’altra c’era il desiderio di scolpire, di sfidare l’immagine per avvicinarla a quella del mio desiderio. Quella “riflessione” era una lotta, una sfida»

Se Il quaderno (pubblicato nel 2022 per La Nave di Teseo) era un diario in poesia, Un corpo per tutti (libro pubblicato quest'anno per Einaudi) è una sorta di parafrasi, un diario in prosa, pieno di ricordi e riflessioni. Una “biografia del mestiere di attrice” in cui in realtà si può ritrovare chiunque abbia una vocazione creativa, un consapevole bisogno di esprimersi e conoscersi attraverso il gesto, il suono, la parola, dentro la carne e le sue emozioni, l'anima e le viscere. Scriveva, in poesia: «Il corpo effimero, il fiore. Bellezza che spunta da un altrove, cresce e si prepara a godere del sole. / Corpo che cerca, corpo malato. Ferito, pervertito, desiderante. / Per l’effimero di un fiore una foresta di segni, di sguardi, di torti di sogni e premure. Per un fiore che muore e che sa di morire tutta questa cerimonia. Perché? / (un fiore che per giunta, scopriamo, non è il solo ma rosa fra le rose di un immenso giardino)»

Sonia Bergamasco è la Fatina in maschera, in forma di bambola meccanica, scelta da Carmelo Bene per il suo Pinocchio, sottoposta alla “tortura” di parole e gesti millimetrici ripetuti, per trasformarsi in Volpe, Gatto, Mangiafuoco, in dialogo col burattino incatenato, dando forma a uno spettacolo inquietante, poetico, irriverente, che lei contribuì a rendere indimenticabile. Ma è anche la dottoressa Sironi, spietata dirigente statale, messa a dura prova da Checco Zalone, ossessionato dal posto fisso, in un inedito tandem comico, che ci ha regalato alcuni dei dialoghi più spassosi della commedia popolare recente (Quo vado).

È Sofia, l'attrice raccontata da Giuseppe Bertolucci, prigioniera della sua arte, il talento nel recitare la vita, l'attitudine alla menzogna (L'amore probabilmente).

Ed è Giulia Monfalco, che abbandona la musica e la famiglia per dedicarsi alla lotta armata, personaggio duro, durissimo, emblema di una passione ideale che si trasforma in ossessione e autodistruzione (La meglio gioventù).

Sonia Bergamasco passa con disinvoltura dal teatro di ricerca alla tv. Ha recitato per Giorgio Strehler, Glauco Mauri e Massimo Castri, per Jan Fabre e Antonio Latella, ma è stata anche l'antipatica (e buffa) Lea De Angelis in Tutti pazzi per amore - Riccardo Milani fu il primo a vedere il suo lato comico, lei fece resistenza ma capitolò di fronte a un cabaret di pasticcini - per poi diventate Livia nel Commissario Montalbano. L'abbiamo vista al cinema diretta da Marco Tullio Giordana e Bernardo Bertolucci, da Battiato, Piccioni e Roberta Torre, ma si è anche cimentata nella scrittura e nella regia, attrice-autrice sempre intelligente e intrigante, in solitaria o in coppia col marito Fabrizio Gifuni: le “prove aperte di infelicità” nel nome di Anna Karénina e Il Piccolo Principe in concerto, Dante (Le sante corde dei canti) e i Mémoires di Balzac, Il ballo di Némirovsky e l'amicizia in versi tra Bertolucci e Pasolini. Tutto è cominciato dalla musica e dallo studio del pianoforte in Conservatorio. O meglio, dalla scelta di fare altro nella vita. Quasi ci sembra di vederla (e di ascoltarla), davanti a Giorgio Strehler, nel suo provino al Piccolo Teatro (una svolta improvvisa, «un giro su

se stessa»), mentre canta letteralmente Guido Cavalcanti, Christa Wolf e Samuel Beckett, come se i loro testi fossero partiture vocali (non è difficile immaginare cosa vide Strehler in quella giovane donna, la sua personalità, la presenza scenica). C'è pure questo, nel suo libro, insieme a tanto altro. Anche cose molto personali. Tipo il pensiero che ogni scena potrebbe essere l'ultima, e allora bisogna metterci l'anima, perché «la storia che racconto, la donna, la creatura che incarno hanno diritto di vita, in assoluto; vivono in un tempo irripetibile, respirano con me, nell’istante. E devo rendere loro ragione e respiro, glielo devo – lo devo a me stessa, e a chi mi vedrà: è un gioco vitale».

Un diario-racconto pieno di cose e di idee, in cui incontriamo Carmelo Bene, Peter Brook e il ricordo di un'estate sui trampoli, per le strade della Spagna, vestita come una «gallinella con fiocco rosso e campanellino, agganciati al fondoschiena». In cui si parla di Narciso e del Simposio di Platone, di Eros e del desiderio universale di essere riconosciuti e apprezzati, che in questo presente digitale diventa una «foresta di segni» dentro cui ognuno si crea una propria immagine, un'identità.

8 LUGLIO 2023

9 LUGLIO 2023

Sonia Bergamasco

("Chi ha paura di Virginia Woolf?" foto Brunella Giolivo)

In cui troviamo Montaigne e Molière (balbuziente), riflessioni estetiche e politiche, la ricerca della propria voce e il brivido del “vuoto di memoria”, la distinzione tra attori immersivi e assertivi («Meryl Streep e Valeria Bruni Tedeschi; Daniel Day-Lewis e Roberto Benigni»), l'ironia sul rigido assurdo galateo richiesto al pubblico teatrale (abbasso il “silenzio religioso” dei nostri tempi borghesi, viva il vibrante teatro elisabettiano).

C'è anche il ricordo di una sua invenzione, ai tempi in cui studiava con Marise Flach, una performance in forma di marionetta abbandonata in cui inciampa un uomo, «che in una notte di solitudine alcolica la solleva, la abbraccia e la conduce sulle note di un tango sempre più sfrenato» Un corpo a disposizione, appunto. Del pubblico e dei personaggi che prendono vita sul palco e sullo schermo. Inseguendo, perché no, la «presenza emotivamente conturbante» dell'amata Eleonora Duse, «capace di trasmettere un’energia indescrivibile». Un corpo attraverso cui riconoscersi in qualche modo, la “trama” di una vita, con le sue metamorfosi e i suoi tanti significati possibili.

Partiamo dalla bambina, “silenziosa e introversa”, che passava tanto tempo davanti allo specchio. Ce la racconti un po'? La tua famiglia, il luogo in cui vivevi, i sogni che facevi.

Diciamo che passavo un po’ di tempo davanti allo specchio. Il resto (del tempo) era, nei miei ricordi, di puro gioco, di corse per il quartiere (vivevamo alla periferia ovest di Milano), di ginocchia sbucciate e di emozioni accese dalle fantasie dell’età.

Un’infanzia giocata per strada, insomma. Mescolata agli altri. E però anche caratterizzata da una tendenza a filtrare le esperienze e le emozioni in una zona segreta, non accessibile agli altri. Ero fra quei bambini che da soli inventano storie, si intrattengono e proiettano immagini a proprio uso e consumo. Sono nata a Milano, dove ho vissuto a lungo. Mio padre è morto a 48 anni. Mia madre era ancora giovane, e si è trovata da sola con tre figli. Una situazione faticosa, non facile.

C'è qualcosa di quell'infanzia che è rimasta impressa in te per sempre? Una persona, un sentimento, un'intuizione che ti ha fatto prendere coscienza di essere viva, con uno scopo da trovare in qualche modo?

Da bambina ero troppo occupata a vivere, a stare nelle cose. Quando ho cominciato a studiare musica in Conservatorio – molto presto, a 10 anni – ho cominciata invece ad avvertire una fatica, una tensione contrastante. Il peso delle cose, degli studi e dei doveri, a cui mi sono in qualche modo sottomessa, l’ho vissuto sempre come un problema. Quirino Principe, mio professore al Liceo artistico musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi, è stato il primo incontro con qualcuno che mi ha dato fiducia, che mi ha indicato una strada diversa, una via di fuga nella creatività e nella libertà espressiva legata all’arte e alla scrittura.

Nel libro parli del mestiere dell'attrice come qualcosa che “è successo”, che ti è capitato. Quindi non una vocazione irrinunciabile e neppure un'ossessione. In un certo senso, è una cosa che si vede (o meglio che non si vede) nel tuo modo di recitare: non c'è sforzo, artificio, i tuoi personaggi sembrano persone capitate in quella storia, sul palco, sullo schermo, e vivono davanti a noi. Non c'è la “performance d'attrice”, ma il frutto quasi spontaneo di un meticoloso lavoro di preparazione (quello forse sì a volte ossessivo).

Sì, il mestiere dell’attrice non era nei miei piani di bambina, non ci avevo mai pensato. Quando poi ho cominciato, è partita da subito una lotta con me stessa per ritrovare quell’energia spregiudicata e libera dell’infanzia, che era già dentro di me (è in tutto noi, se non ci hanno fatto troppo del male). Ma il mio percorso non l’ho mai sentito “facile”. Ho lavorato tanto su di me, ho anche sbagliato tanto, ma ho cercato in tutti i modi di avvicinarmi a quell’immagine dello specchio che da bambina mi interrogava. Tutto questo, inizialmente, non come un progetto consapevole, ma come una necessità, un processo, uno svelamento.

Credo di aver avuto sempre un carattere tenace, ma carico di contrasti e di fragilità. Da una parte un grande orgoglio (qualcosa che ha a che vedere con la dignità del-

la persona) e dall’altro il desiderio di essere riconosciuti e amati. Per raggiungere quella “facilità” di cui parli, c’è voluto tanto lavoro. Ma era quello che desideravo raggiungere, era il luogo dove volevo ritornare. Quel luogo radioso e insieme spaventoso che conosce il bambino.

Riguardo al Conservatorio, parli di anni difficili ma fondamentali. La tecnica, la ricerca della perfezione, possono irrigidire definitivamente chi ha già quella disposizione d'animo. E però la musica, la musicalità, il ritmo, l'intonazione emotiva, ti hanno rivelato una possibilità espressiva, anche un modo di porgere la parola, grazie al quale hai trovato la tua strada.

È stata mia madre, Francesca, a volere che tutti noi figli suonassimo uno strumento. I miei fratelli, negli anni, hanno poi abbandonato gli studi musicali, mentre io (pur con fatica) sono andata avanti. E dopo il diploma di pianoforte, quando mi ero detta che con la musica avevo chiuso, è cominciata una storia diversa.

11 LUGLIO 2023 10 LUGLIO 2023

Sonia Bergamasco

("Esse di Salomè" foto E. Macumelli)

(foto Jacopo Brogioni)

Il Funambolo di Genet mi ha fatto "vedere" quello che stavo cercando di fare. Me lo ha saputo dire. Ma sono tanti i libri della mia biblioteca del cuore e, come dice Montaigne, tutto viene dimenticato per poi essere assorbito ed entrare a far parte del tuo mondo

Attraverso il mestiere d’attrice mi sono riavvicinata da subito alla mia lingua “madre”, perché sentivo che non potevo farne a meno, che il mio corpo d’attrice era immerso in quell’elemento, che la musica, semplicemente, faceva parte di me. Oggi posso dire, con sicurezza, che la musica è il mio filo rosso. È inscritta nel mio patrimonio biologico. In realtà non l’ho mai abbandonata, anzi, lei non mi ha mai abbandonato.

Nel tuo racconto troviamo Artaud e Céline, Ovidio e Agostino, Montaigne, Beckett, Viktor Šklovskij... Sei sempre stata una lettrice vorace, fin da ragazza. C'è un libro in particolare che porti nel

cuore da sempre e che torni a rileggere ogni tanto? Una specie di stella polare che ti aiuta a mantenere la rotta?

In Un corpo per tutti parlo molto del Funambolo di Jean Genet. È quello un libro del cuore. Mi ha fatto “vedere” quello che stavo cercando, quello che cercavo di fare. Me lo ha saputo dire. Ma sono tanti i libri che compongono la mia biblioteca del cuore e, come dice Montaigne, tutto viene dimenticato per essere poi assorbito ed entrare a far parte del tuo mondo. Le tante letture non mi servono per offrire citazioni brillanti o per stupire gli altri. Sono un nutrimento invisibile. Non potrei immaginare una vita senza libri.

E i film che ti hanno iniziata al piacere del cinema?

Tarkovskij, sicuramente. Il suo Andrej Rublëv. A Milano seguivo le retrospettive dedicate a Tarkovskij, rivedendo i suoi film per giorni e giorni. E, in ordine sparso, Cassavetes, Wilder, Mankiewicz (Eva contro Eva) Hitchcock, Lubitsch (To be or not to be), Renoir (La regola del gioco) Truffaut, Olmi, Bellocchio, Scorsese, Jane Campion… Ma ho appena visto As bestas, di Rodrigo Sorogoyen: la potenza espressiva di quel film mi brilla ancora negli occhi. Amo lo sguardo di Valeria Bruni Tedeschi, anche quello di Alice Rohrwacher. E ho amato appassionatamente Piccolo corpo di Laura Samani.

Parlaci invece del ruolo che ha la scrittura nella tua vita. C'è chi scrive per chiarire idee e sentimenti, a cui non riesce a dare una forma, chi cerca una valvola di sfogo, quasi una terapia, chi è mosso semplicemente dall'urgenza di farlo... Qual è la tua motivazione?

La scrittura è venuta presto, come per tanti, in forma di poesia. Imitazione di poeti che mi impressionavano, che pensavo di amare, o amavo sinceramente. Avevo circa quindici anni. Negli anni, poi, la scrittura è riaffiorata con insistenza, e con maggiore consapevolezza. Posso dire che quando scrivo, se scrivo qualcosa di compiuto e di efficace, il cuore batte più forte, con un ritmo diverso, che mi sospende in uno stato di spaventosa felicità.

Come conciliare il “devi riuscire a essere insostituibile”, suggerito da Carmelo Bene (quindi la personalità), con la “pluralità di voci” a cui ti ha avviato Gabriella Bartolomei? Essere l'attrice giusta per quel ruolo, per quella certa cosa che si adatta al tuo stile e al tuo carattere, ma riuscire anche a prestate il proprio corpo a qualsiasi personaggio?

Scelgo la strada della polifonia. Scelgo di immergermi nella differenza. Portiamo già sempre noi stessi in dote, in ogni nostro gesto, in ogni nostro atto. Cercare di sparire è un’opportunità prelibata, un privilegio concesso a pochi. Dobbiamo approfittarne!

A proposito di Carmelo Bene, oggi è ridotto a una specie di santino, mitizzato e forse anche banalizzato. Tu che l'hai conosciuto molto bene e hai lavorato tanto con lui, come lo ricordi? Cosa amavi e cosa non sopportavi in lui? Dovendo raccontarlo a un giovane che lo conosce appena: perché è stato così importante?

Carmelo Bene è stato per me un incontro della vita. Un incontro con l’arte che si fa. Con un artista artigiano. Lo temevo, ma non volevo farglielo capire. Reggevo lo sguardo e le provocazioni, era il mio modo di accettare la sfida. Carmelo era feroce e delicatissimo insieme. Credo di aver intravisto qualcosa di lui, nel periodo in cui ho lavorato insieme. Ne conservo un ricordo luminoso. No, non un ricordo, un sentimento.

Tu sei partita da una ricerca (soprattutto teatrale) profonda, originale, anche avanguardista, hai lavorato con Strehler e con Castri, ma in tanti ti conoscono per Tutti pazzi per amore, Il commissario Montalbano o il film con Checco Zalone. Come hai vissuto il passaggio verso questo mondo, il prodotto per il “grande pubblico” televisivo e cinematografico? Come convive con quell'altro? In un certo senso, forse, ti ha fatto scoprire il tuo talento comico (che c'è e si vede)

13 LUGLIO 2023 12 LUGLIO 2023

(foto Marco Minniti)

Sonia Bergamasco

(foto Daniela Zedda)

(foto Alberto Terrile)

Per molti anni ho vissuto il tempo come qualcosa da rincorrere. Volevo diventare grande al più presto, faticavo a stare nelle cose. Chiamiamola ansia. Attraverso il mestiere di attrice, ho percepito la necessità assoluta di stare nell'attimo con

C’è qualcosa di buffo in questo mio approdo “nazional popolare” raggiunto per caso: come l’incontro di un marziano con un tifoso del Manchester United. Divertente! Io che sono partita per la mia avventura di attrice musicale interpretando, nel tempo “libero”, e per passione, il Pierrot lunaire di Schoenberg (niente di orecchiabile), sono oggi riconosciuta per strada come dottoressa Sironi o Luce del Gatto in Tangenziale, o Livia di Montalbano. A equilibrare le cose, tra concerti e teatro d’autore c’è poi il cinema di Giuseppe Bertolucci – l’ adorato, il grande Giuseppe – con il quale ho avuto la gioia di cominciare, e Marco Tullio Giordana, che con la sua Meglio gioventù ha impresso un segno duraturo nella narrazione italiana contemporanea.

Cosa fai appena prima di andare in scena a teatro?

Hai un tuo rito, una routine? Cosa cambia, invece, quando devi girare una scena cinematografica?

Mi faccio il segno della croce (non ridere!). La cosa è nata così: anni fa ho interpretato Karénina, in uno spettacolo con la regia di Giuseppe Bertolucci di cui avevo curato anche la drammaturgia insieme a uno scrittore. Il segno della croce ortodosso era un gesto che ricorreva,

nell’ultima parte dello spettacolo, e quindi è diventato in breve, per me, un gesto rituale prima di entrare in scena. Me lo sono portato in dote da allora come un talismano. Sul set, niente segno della croce. Lì ci sono modi diversi, equilibri diversi.

C'è un linguaggio espressivo a cui ti senti più legata?

Tra cinema e teatro non voglio scegliere, li amo entrambi, ma so che del teatro ho un bisogno fisico.

Come vivi la crisi di questi anni? Da una parte il mondo del cinema che si sente sotto attacco, per lo strapotere delle piattaforme e l'attitudine allo streaming, la visione privata. Dall'altra il teatro che ha vissuto la crisi dell'emergenza sanitaria, alle prese con il cambiamento generazionale del pubblico, ma anche di chi lo fa. Ci sono gli apocalittici, legati alla tradizione, spaventati dai cambiamenti in atto, e quelli convinti che al di là delle modalità di fruizione, degli strumenti di diffusione, la sostanza non cambia e non cambierà.

Il 25 e 26 agosto sarò al teatro antico di Segesta per lo spettacolo Resurrexit Cassandra. Sono sola in scena, in compagnia di una ventina di serpenti di legno (!). La regia è dell’artista Jan Fabre. Con questo spettacolo abbiamo debuttato al Teatro antico di Pompei due anni fa. Il teatro è frequentato da parecchio tempo, ne abbiamo le prove. Non c’è guerra che tenga, non c’è crisi che tenga. Certo, c’è sempre la possibilità che tutto finisca, che il disastro diventi irreversibile.

L’arte, quando è vera arte, possiede gli anticorpi per resistere, per non farci naufragare. In questo presente tragico che stiamo vivendo è necessario dare agli artisti più spazio e più responsabilità.

Nel libro parli della “concentrazione aperta”, che suona quasi come un ossimoro. È qualcosa che funziona anche nella vita, oltre che in scena? Ricorda quel “rilassamento cosciente” che si cerca, ad esempio, nello yoga, disciplina che tu pratichi. Oggi si parla molto dell'importanza della consapevolezza, la spiritualità dell'essere presenti nel qui e ora.

Per molti anni, da quando ero bambina, ho vissuto il tempo come qualcosa da rincorrere. Volevo diventare grande al più presto, faticavo a stare nelle cose. Chiamiamola ansia. Attraverso il mestiere di attrice, ho percepito la necessità assoluta di stare nell’attimo con tutta me stessa, senza sfuggire. Di dare fiducia all’istante. Anche lo yoga mi ha aiutato, e continua ad aiutarmi.

Il corpo è al centro del tuo libro. La sua forza erotica. A questo proposito, viviamo in tempi contraddittori, che da una parte esaltano l'apparire, l'esposizione dei corpi, la libertà sessuale (a parole), ma dall'altra rimangono ancorati a tabù e pregiudizi, a un moralismo che sembra figlio della paura, paura della forza dirompente dell'eros. Anche questa è stata una scoperta lungo il cammino?

A proposito: molto bella la tua Salomè in guêpière e tacco dodici, per l'Erodiade di Mallarmé.

Il corpo è il mistero e lo strumento vitale. Per l’attore e per ognuno di noi. Tentare di conoscerlo, di addestrarlo e mettersi in ascolto dei suoi bisogni e dei suoi impulsi è una pratica lunga una vita. Una pratica che mi affa-

scina, mi sorprende e guida la mia ricerca quotidiana. Sono una persona mediamente riservata, poco incline all’apparire. La nudità esteriore è più facilmente praticabile di quella dei sentimenti e delle angosce. È quell’esplorazione invisibile che mi attira e determina il mio modo di essere. E credo di aver scelto il mestiere giusto per fare questo viaggio.

Parliamo anche di “impegno”. Che detto così, sembra quasi una tassa che devi pagare per sentirti utile al mondo, inscenando certi testi, firmando manifesti, facendo dichiarazioni pubbliche politiche. Ma che forse è legato soprattutto al modo in cui lavori, al rapporto che stabilisci col pubblico e anche con i colleghi, ai messaggi che lanci in scena senza neanche il bisogno di esplicitarli troppo (altrimenti diventano comizi).

Viviamo in tempi particolarmente difficili, e credo che oggi l’impegno sia più che mai necessario dentro e fuori dalla scena. E se la politica non dà risposte all’altezza dobbiamo cercare la strada, la rete, per poter far valere le giuste ragioni, per poter alzare la voce e farsi sentire.

15 LUGLIO 2023 14 LUGLIO 2023

tutta me

Sonia Bergamasco

stessa, senza sfuggire

(sul set di "L'amore probabilmente") foto Angelo Turetta)

("La meglio gioventù" foto Angelo Turetta)

L’associazione UNITA nasce nel 2020 per dare voce e corpo alla nostra categoria, indipendente dalla politica e dai sindacati, ma in dialogo con tutti per offrire risposte alle tante questioni aperte e irrisolte o mai affrontate, e per poter stimolare con le armi della creatività uno sviluppo più umano della nostra società, a partire dal sistema scolastico.

La leggerezza è la mia conquista di oggi. In un mondo sfinito, finito, in guerra con se stesso, un mondo demenziale e feroce, la leggerezza è un'arma politica. E non è distacco o menefreghismo, anzi.

Accende un sentimento di empatia e di compassione. È la consapevolezza della nostra fragilità

Personaggi a cui sei particolarmente legata, tra quelli che hai interpretato a teatro, al cinema, in tv? Per chi, come te, si sforza di immergersi nel personaggio – con tutte le responsabilità che ciò comporta – immagino sia più affascinante dare vita a caratteri o storie lontane dalla tua.

Giulia della Meglio gioventù è una donna che porto dentro, con le sue profonde contraddizioni. E poi Sofia di L’Amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci, ma anche la Martha di Chi ha paura di Virginia Woolf?, che ho portato a teatro fino a qualche mese fa. Una donna indimenticabile, sfrenata, disastrata e struggente. E poi, sicuramente, Luce, la svampita di Come un gatto in tangenziale. Sì, mi piace cambiare.

Provi ancora la sensazione di camminare sul filo, come il funambolo di Genet? Quel senso di pericolo e di gioco un po' folle, che suscita stupore? O è qualcosa che con gli anni rischia di essere soffocato dalla routine, dal mestiere?

Se non provassi ancora quella sensazione, quel brivido, non potrei più lavorare. La parola routine è inconciliabile con il nostro mestiere. Lo uccide. Certamente le esperienze, gli anni di lavoro, gli incontri, mi consentono di

farmi largo con una carica diversa nell’affrontare le cose nuove, e anche con qualche anticorpo in più per non venire inutilmente feriti. Ma resta l’emozione di scoprire ogni volta che il corpo si dispone alla prova con paura, con fragilità e con entusiasmo. Non voglio rinunciare a questi ingredienti del cuore.

Cosa ti attrae di Eleonora Duse, di cui parli come un punto di riferimento che ti accompagna da sempre? In che cosa vorresti assomigliarle? Altre interpreti a cui ti senti legata in qualche modo? (Chi ti guarda pensa facilmente al modello offerto dalla grande Monica Vitti, che citi nel libro)

Eleonora Duse è uno spirito guida. Non l’ho mai vista, ma la posso immaginare. L’energia che la sua testimonianza d’artista ci ha lasciato (attraverso foto, lettere, lo sguardo e l’emozione di chi l’ha vista e ne ha scritto o ne ha parlato) è così potente da trascinare al presente generazioni di attrici e di artisti che credono in quello che fanno. Monica Vitti è un’artista che è riuscita a muoversi con una leggerezza radiosa tra cinema e teatro. Ma anche Franca Valeri, la milanese, la grande. Devo dire che i modelli, del passato, i grandi amori (che ci sono, che vivo e che mi danno forza per continuare il lavoro), sono un dato di realtà. Al presente, Viola Davis è l’attrice che più mi sorprende e mi seduce. Ma è il lavoro di tante interpreti, giovani e non, che mi ispira e mi fa amare il mestiere con prepotenza. Pochi giorni fa, quando ho visto il film As bestas, sono rimasta colpita dalla adesione emotiva assoluta di Marina Foïs. Una luce.

Quali sono i tuoi progetti nel prossimo futuro? Film o serie tv in cui ti vedremo? Anche cose magari più piccole o particolari, a cui tieni in modo speciale, a cui stai lavorando. E il sogno più grande, invece? Il tuo orizzonte sarà sempre più quello dell'autrice-attrice?

In questi giorni sono sul set del nuovo film di Marco Tullio Giordana, La vita accanto. Dopo vent’anni, ritrovo il regista che mi ha chiesto di suonare il pianoforte in scena, nella Meglio gioventù. E anche oggi mi chiede di farlo, nel ruolo di una concertista. Il film è prodotto dalla Kavak e la sceneggiatura è firmata anche da Marco Bellocchio e Gloria Malatesta.

Dall’autunno poi sarò in scena a teatro nella Locandiera di Goldoni, con la regia di Antonio Latella. Contemporaneamente, sono partite le prime riprese del film documentario intitolato The greatest, che attraverso la figura di Eleonora Duse esplora lo spazio creativo del mestiere d’attrice al presente. Questo è il mio progetto del cuore. Il trattamento di questo film, scritto con Mariapaola Pierini, è prodotto da Marina Marzotto (Propaganda Italia) e Quoiat film. Il progetto è appena stato premiato al Bio to B Biografilm Festival di Bologna: un riconoscimento prezioso per un lavoro che sta nascendo!

La sfida allo specchio è finita? Quando ti guardi, oggi, cosa vedi? Ti riconosci?

Vedo una donna che sta invecchiando. Ne sono orgogliosa, anche se questo movimento sottile e inarrestabile preme, con dolcezza. Quella bambina che ora è una donna che si guarda ancora parecchio allo specchio (è necessario, è una faccenda che riguarda il lavoro) continua a interrogarmi. Sicuramente non sono stata capace di darmi tutte le risposte, non ci riuscirò, ma so che mi sto ponendo le domande giuste e che lo sguardo è meno appannato. E c’è sicuramente una maggiore leggerezza di tocco. Ecco, la

leggerezza è la mia conquista di oggi. In un mondo sfinito, finito, in guerra con se stesso, un mondo demenziale e feroce, la leggerezza è un’arma politica. E non è distacco o menefreghismo, anzi. Accende un sentimento di empatia e di compassione. È la consapevolezza della nostra fragilità, del nostro essere qui per un attimo per poi volare via. Nell’Amleto c’è un passo famoso che ogni volta mi tocca: c’è una speciale provvidenza anche nella caduta di un passero. Se è ora, non sarà dopo; se non sarà dopo, deve succedere ora; e se non è ora, prima o poi succederà. Essere pronti è tutto. Se non sappiamo niente di ciò che potremmo rimpiangere, che importanza ha lasciarlo prima o dopo? The readiness is all.

Qual è la tua “redness”, l'idea o il sentimento che ti motiva, ciò che ti dà la forza di alzarti la mattina e che ti spinge a fare, andare, provare?

L’amore per la vita, malgrado tutto. Sono una di quelle che si alza la mattina (generalmente presto) con il desiderio di fare, di vivere, di misurarmi con le cose. E la consapevolezza di avere accanto a me persone che amo mi sostiene anche nei momenti difficili. Le amicizie vere, le persone che amo sono il mio nutrimento essenziale.

17 LUGLIO 2023 16 LUGLIO 2023

Sonia

Bergamasco

(foto Gianmarco Chieregato)

Ana Brígitte Fernández

Estasi e tormento di una donna che ama, recita, scrive poesie. Le origini colombiane, la lotta ai pregiudizi, la voglia di infinito

«Le stelle siamo noi. / I nostri corpi come veicoli / per ritornare all'infinito». L'orizzonte è questo, evocato in esergo, come una premessa ideale, augurale, un haiku che riassume il senso del cammino. Ana Brígitte Fernández è attrice e scrittrice, è colombiana ma anche italiana e “figlia delle stelle”, è donna, madre, artista innamorata della vita. E ora ha deciso finalmente di pubblicare le sue poesie, di condividere col mondo ciò che ha di più intimo e segreto.

Quel verso, in apertura di libro, è come una stella polare, che indica un “destino cosmico”, una fiducia nell'esistenza, con tutte le sue contraddizioni, nel senso più profondo del nostro essere al mondo. Lo ribadisce anche nella dedica iniziale di Coscienza, tra estasi e tormento, titolo scelto per la raccolta di poesie pubblicata da Aletti Editore. Ai genitori, ai fratelli «di sangue e di anima», ai figli («se dovessi dare la vita per voi, in questo istante, lo farei»), ai gatti della sua vita, agli “esseri invisibili”. E poi naturalmente all'amore e alla Poesia «per avermi dato un luogo dove rifugiarmi da questo mondo spietato ma incantato al contempo».

Lo sguardo è puntato verso l'alto, ma non manca l'ironia, la consapevolezza disincantata di chi ha già attraversato un bel pezzo di vita, tra gioie inattese, esperienze dolorose, intuizioni che illuminano: «Io sono una persona piena di poemi / ma me li risolvo io».

La sua biografia è un film d'avventura, attraversato anche da eventi tragici (l'assassinio dello zio nel 1989, la morte a 26 anni di un uomo di cui era innamorata), che si fa notare anche per un matrimonio a 17 anni (fu la prima sposa minorenne registrata in Campidoglio) e per il rapporto di amicizia nato per caso con Vittorio Gasmann.

Il cinema è entrato nella sua vita quando era ancora una ragazzina. Ma nella sua esistenza ci sono sempre stati il teatro, la musica, la scrittura, fin da piccolissima. E anche il desiderio di viaggiare, insieme al sogno di studiare recitazione in Europa. Lo ha fatto, a Roma, dove è arrivata nel 1995, studiando al Duse e approdando anche sul set de La Cena di Scola.

Un percorso non facile, in un mondo cinematografico che per una donna, spesso, è un campo minato (infestato da certe attenzioni non gradite e proposte indecenti), e che a un'attrice di origine sudamericana riserva solo ruoli molto, troppo caratterizzati (quando ci libereremo da questo imbarazzante provincialismo?). L'abbiamo vista in tanti spot, al cinema (da Piovono mucche a Dio salvi la regina) e in tv (da Romanzo criminale a Rocco schiavone), con tutto il suo fascino e l'intensità emotiva di cui è capace. La poesia la accompagna da sempre. Ma Coscienza, estasi e tormento è la sua prima pubblicazione. Con l'introduzione d'autore di uno che con le parole ci sa fare, Alfredo Rapetti Mogol (“Cheope”), autore di canzoni celeberrime, al servizio di un esercito di artisti, da Laura Pausini a Mina, da Cocciante a Celentano, da Marracash a Fiorella Mannoia.

19 LUGLIO 2023

I NCONTRI

Scrive di lei: «Il territorio poetico di Ana Brígitte Fernández è costituito in gran parte di cielo, aria pura, di desiderio di ascensione, ma soprattutto del rapporto tra l’ora e l’oltre. E questa lacerazione interiore senza soluzione di continuità ne misura la grandissima profondità. Tutto il suo lavoro verte sul passaggio di stato, sul confine fisico e spirituale tra il prima e il dopo».

Un bisogno di eternità, una sacralità spontanea, che attraversa tutti suoi versi, insieme a un desiderio di vera umanità («Voglio esseri genuini, semplici e trasparenti»), di natura («Mi ritrovai ad abbracciare la quercia / e giuro che la sentii respirare»), di normalità sorridente («Ho un capello bianco in mostra / e mi commuove la vita»), di amori vissuti fino in fondo e “cuori rivoluzionari” («sei spina che ricorda la rosa perfetta che possiede / sei l'acqua che salva dal morire di sete»), di verità: «Questo mondo umano non è altro che un’aggregazione di armadi pieni di crisalidi sudate / deposte in stampelle dorate. / Di cieli pieni di farfalle coraggiose e felici difendenti la propria verità. / Di bruchi che non vedono speranza / temendo che la trasformazione li porti alla morte, / perdendo così il paradiso».

Eravamo una grande famiglia, unita da valori e doveri anche nei confronti della società. Mio zio, sindaco, mi insegnò che contano i fatti non le parole, e che la cosa più importante è avere il senso di umanità. L'unione fa la forza

Cosa ricordi della tua infanzia colombiana? Noi conosciamo Barrancabermeja, dove sei nata, come la sede della più grande raffineria di petrolio del Paese. Per te, invece, cosa ha significato?

Questa città rappresenta per me la spensieratezza dell’infanzia, il luogo dove ho visto tutta la mia famiglia paterna radunata, nel senso vero della parola. Una grande famiglia, unita da valori e doveri anche nei confronti della società. Mio zio, fratello di mio padre, era il sindaco, molto amato da tutti. Ha fatto veramente tanto per questo luogo, migliorandolo e rendendo i suoi cittadini fieri di farne parte. Aveva anche il ruolo di collante per tutti noi della famiglia. Ci ha insegnato che ciò che conta davvero sono i fatti, che le parole e le promesse non servono a niente. Il suo moto era “Mis palabras son los hechos”

(“Le mie parole sono i fatti”). Una frase che credo sia impressa in ogni membro della nostra famiglia. Indimenticabili i raduni di tutti i Fernández, ogni fine settimana. Ci insegnava che ancora prima di avere un mestiere, bisogna avere il senso di umanità. Cosa che dimostrava aiutando i suoi cittadini.

Faceva portare loro carne e latte ogni giorno, quando per impegni non poteva farlo personalmente. Sapeva bene che le condizioni economiche non erano uguali per tutti. Ogni Natale portava beni alimentari alle famiglie bisognose e regali ai bambini, che lo aspettavano come qui fanno con Babbo Natale.

Mio padre e miei zii sono sempre stati presenti nelle nostre vite, ognuno con una propria personalità, ma legati dal concetto che l’unione fa la forza.

Da una parte ci sono le origini nobili di tuo padre, dall'altra tua madre che arriva dalla classe proletaria. Due modi diversi di essere, due eredità importanti.

Mio padre mi insegnò a montare a cavallo. Amavo andare in “ritiro” con lui, nonostante mi invadesse spesso un grande senso di solitudine, poiché erano “fincas”, fuori della città. Lo preferivo, piuttosto che rimanere a casa a giocare con gli altri bambini. Mi portava a vedere come le persone lavoravano la terra, come si dedicavano al loro compito, umilmente. Ci svegliava alle 4 del mattino per farci vedere come nascevano la frutta e le verdure, come si munge una mucca per avere il suo latte. Fu tutto molto importante.

Mi aiutò a capire fin da piccola che il lavoro è nobiltà e che solo le cose fatte con passione portano a un risultato. Per quanto riguarda mia madre, posso dire che l’eredità più grande che porto con me è aver capito che vivere di apparenza logora, che la semplicità e le piccole cose della vita sono la vera felicità. Che la fede può salvare e che il cielo è di quelli che credono e non di quelli che dubitano. Ovviamente parlando metaforicamente, il cielo inteso come obiettivo, come meta, come desiderio da realizzare.

21 LUGLIO 2023 20 LUGLIO 2023

(foto di Ivana Noto) Ana Brígitte Fernández

La storia della tua famiglia si intreccia con la storia politica del tuo Paese in modo drammatico.

Barrancabermeja è anche la città dei petrolieri, per lo più persone molto benestanti che hanno tirato su una realtà senza precedenti per tutta la Colombia. Realtà che continua a esistere tuttora. Ricordo la guerra tra politici, le proteste e la violenza a cui venne sottomessa la città per il conflitto con il narcotraffico e “los guerrilleros”.

Non era una situazione facile per noi bambini poiché era l’epoca di Pablo Escobar. Per tanti, nel mondo, è solo il protagonista di film e fiction da seguire con interesse da una comoda poltrona o dal divano di casa, ma per noi era una dura realtà. Ambire alla pace era il senso comune che univa (quasi) tutti.

Purtroppo nel 1989 mio zio, il sindaco, che ormai era una nota figura politica nazionale, venne ucciso in un attentato dalla guerriglia, appena dopo essere stato nominato ambasciatore colombiano a Madrid. Questa vicenda segnò le sorti della mia famiglia, costringendola a dividersi e a spostarsi in luoghi diversi del Paese. Avevo undici anni e mi resi veramente conto di come la violenza possa distruggere in un batter d’occhio un grande sogno comune.

Ci sono episodi o esperienze in quegli anni che ricordi come fossero rivelazioni?

Che ti hanno indicato il cammino?

Ho sempre sentito il mondo come un luogo molto grande che volevo scoprire, nonostante non ci fosse ancora internet. Intuivo con forza che viaggiare fosse una specie di magia. Che visitare nuovi luoghi, scoprire nuovi profumi e nuovi sapori, fosse un dono con un valore infinito. Sentivo dentro di me che sarei partita molto giovane alla ricerca di tutto questo.

Poi a quattro anni ho imparato a leggere e non mi sono fermata più. Leggevo tutto ciò che era possibile, amavo immergermi nelle favole per bambini, nella poesia, nei testi sull'astronomia, che fu la mia prima vera passione. Sognavo di andare a lavorare per la Nasa e diventare un’astronauta.

Ma cominciai a scrivere anch’io le mie poesie e testi per canzoni, che collezionavo come altri bambini collezionavano giocattoli. Sapevo senza dubbio che la scrittura mi avrebbe sempre accompagnata, che mi avrebbe persino portata a raggiungere le stelle, o l’universo misterioso che le persone hanno dentro, poiché osservandole, sentendole attraverso il mio proprio modo, scaturivano in me riflessioni e anche rivelazioni del fatto che tutti siamo connessi e che nessuno si salva da solo. La salvezza intesa come melodia che ci accompagna nel superamento delle nostre difficoltà. La bellezza assoluta del fatto che ci venga permesso di poter condividere le gioie e le nostre più alte emozioni con gli esseri che ci circondano.

L'approdo a Cartagena per te è stato una rinascita. Cosa è cambiato nella tua vita?

Avevo 11 anni. Andavo in una terra molto diversa da quella in cui ero cresciuta. C'era il mare, e la cosa mi eccitava moltissimo, lo trovavo affascinante e misterioso come il cielo.

Non sono mai stata legata ai muri: ricordo che durante la mia infanzia i miei genitori si trasferirono molte volte e la cosa non mi creava mai dei problemi. Ero pronta a fare nuove amicizie e affrontare nuove sfide.

Le persone parlavano con un accento diverso, tipico della costa, dei “luoghi del mare”. Si mangiava anche diversamente e vedevo la gente possedere una felicità incorporata, anche davanti a situazione difficili. La musica arrivava nelle mie orecchie dalla mattina alla sera e guai a lamentarsi! Ballare e cantare fa parte della cultura di quel luogo ed è meglio abituarsi. Fu facile per me innamorami di quella città.

Cosa ti ricordi del primo set cinematografico con Claudia Cardinale e Colin Firth?

Avevo 16 anni, mi trovavo a lezione di teatro nella mia scuola ed entrò il nostro insegnante che disse: “È arrivato un set italo-inglese qui a Cartagena, gireranno un film che si chiama Nostromo e cercano due ragazze che facciano una piccola parte e recitino delle battute in inglese”.

22 LUGLIO 2023

Ana Brígitte Fernández

(foto Giorgia Zamboni)

(foto Gianni Falconieri)

Poi si rivolse a me e mi disse: “Vai no?” E io risposi: “Ma io non parlo inglese”. E lui: “Ma hai una memoria fantastica e puoi imparare le battute!”. Accettai e andai. Trovai centinaia di ragazze in fila, ma aspettai lo stesso il mio turno. Il responsabile del casting, Fabrizio, fu gentile e paziente e mi aiutò con la pronuncia. Finito il provino tornai a casa soddisfatta di avere fatto quello che dovevo fare e con mia grande sorpresa, dopo qualche giorno, ricevetti una telefonata di qualcuno della produzione che mi comunicava che il ruolo era mio. Non potevo crederci, ma ero divertita da quel risultato. Così iniziò questa avventura. C'erano star del cinema internazionale ed era bellissimo vederli lavorare proprio lì davanti a me.

C'era questo attore anziano, gentile e premuroso, con cui è nata una grande simpatia. Poi ho scoperto che si chiamava Vittorio Gassman

Erano persone semplici, tranquille, senza nessun atteggiamento da “primedonne”. Mangiavo accanto a loro e mi invitavano sempre a tutte le cene e le uscite che facevano in giro per la città.

Nacque anche una storia d'amore.

Un colpo di fulmine, con il figlio del direttore della fotografia Franco Di Giacomo. Lui, Francesco, era il “camera assistant”. Aveva solo qualche anno più di me e tutti erano inteneriti da questa nostra storia. Fu accolta con grande amore da parte di tutti. Ancora oggi re-incontro qualcuno di loro qui a Roma ed è sempre bellissimo ritrovarsi. Anche con Francesco. Siamo rimasti in ottimi rapporti, dopo una storia durata quasi 6 anni.

Il tuo arrivo in Italia è stato a dir poco movimentato, dopo una tappa a Londra. Mia sorella abitava a Londra già da un po' e ci demmo appuntamento lì, con questo mio ragazzo. Ma ero minorenne e le versioni del mio ragazzo, di mia sorella e del nostro amico che ci ospitava, non corrispondevano. Eravamo tutti emozionati, non eravamo pronti a essere interrogati dalle guardie inglesi. Mia sorella diceva che ero lì per trascorrere qualche mese, il mio ragazzo diceva che ero a Londra per studiare inglese, mentre Alex Reid, figlio del regista e grande amico di Francesco, pensando di fare una buona cosa, disse: “Lei vivrà qui, la ospiterò senza problemi”. Il risultato fu che mi diedero quattro giorni per girare Londra, sequestrandomi il passaporto, con obbligo di rientro in Colombia. Dopo quei quattro giorni mi recai in aeroporto. Da una parte c’era il gate per Bogotà, dall’altra quello per Roma, e mentre la guardia si girava... Ovviamente avevamo già pianificato la fuga, avevamo anche i biglietti, e così iniziò la corsa verso l’aereo che mi avrebbe portato in Italia.

La tua avventura italiana è cominciata con Scola.

Al mio arrivo mi dissero che Ettore, uno dei migliori amici del padre di Francesco, avrebbe girato un film che si intitolava La cena. Cercava una ragazza, così andai a fare il provino a casa sua. Mi presero e cominciò la mia avventura in questo set tutto italiano. Ricordo un'attrice che raccontava sempre quante fette di pane si era mangiata. I suoi racconti erano divertenti, era molto simpatica. Capii con gli anni che lei era Stefania Sandrelli. Io vedevo tutti questi attori che per me erano anonimi, non sapevo chi fosse chi. Solo con il tempo capii che ero circondata da grandissimi interpreti, tra cui Giancarlo Giannini, Fanny Ardant, Antonio Catania, Marie Gillain, Rolando Ravello, Giorgio Colangeli, Nello Mascia, Giorgio Tirabassi.

C'era anche un certo Vittorio Gassman, con cui nacque un rapporto speciale. Raccontaci di lui.

Sì, c’era questo attore anziano con il quale legai fin da subito, gentile e premuroso. Era nata una grande simpatia tra noi due. Non so perché gli ero così simpatica, ma io per lui provavo una grande tenerezza. Era molto riflessivo, proprio come me. Io non avevo avuto rapporti con i miei nonni, che non ho mai conosciuto, e quindi lo vedevo un po' così. In quei mesi, che furono molto speciali, mi raccontava della vita, dell’importanza di stare in silenzio quando gli altri lavoravano su un set, mi raccomandava di non fare come gli altri casinari e come le tante “gallinacce” che aveva incontrato nella sua vita, che andavano di qua e di là senza pace, e ribadiva l’importanza di studiare. Diceva che se avessi creduto in quel lavoro avrei potuto ottenere risultati, che dovevo credere in me e che lui quel mestiere lo aveva iniziato grazie a sua madre che insistette molto. Non erano quelli i suoi programmi, ma con il tempo il lavoro dell'attore diventò parte della sua vita.

Ci sedevamo in disparte, mi dava consigli e mi raccontava storie del suo passato. Mi affezionai molto a lui e lui a me. Finite le riprese, mi diede il suo numero di telefono fisso e il fax. I telefonini non c'erano ancora. Mi disse che avrebbe aspettato la mia telefonata per farmi vedere Roma come la vedeva lui, ma io, un po' per l’età e l'imbarazzo, un po' per le distrazioni della vita in generale, non lo cercai subito. Anche se lo ricordavo e mi ripromettevo sempre di farlo.

25 LUGLIO 2023 24 LUGLIO 2023

Alena Ettea

Ana Brígitte Fernández

(foto Sham Hinchey)

Dopo quasi due anni, mentre ero davanti alla tv, vidi i telegiornali che parlavano del “nonno” e lo chiamavano “Vittorio Gassman”. Solo dopo molto tempo mi venne voglia di indagare su di lui, arrivando a scoprire e capire chi fosse veramente. Sono stata molto fortunata a conoscerlo senza neanche sapere chi fosse. Ora comprendo perché gli altri ragazzi avessero quasi timore ad avvicinarlo. Per me era solo un uomo anziano con cui amavo stare. È tornato a trovarmi in sogno, in tre momenti particolari e difficili della mia vita, portando sempre pietre preziose tra le mani, di colore rosso. Per me è uno dei miei angeli, lo sarà per sempre.

Cos'era l'Italia per te? Un sogno? Un'opportunità? Era più l'entusiasmo o la paura per questo cambiamento?

L’Italia non era il paese dove pensavo di rimanere a vivere, ma sapevo che sarei arrivata a conoscerlo, visto che il mio ragazzo era italiano. Non ho mai avuto timore del cambiamento, credo sia parte fondamentale della vita. L’entusiasmo nasce dalla volontà con cui si affrontano le sfide che la vita presenta, tutto il resto è ignoto, il luogo delle mille possibilità. Ho amato Italia fin da subito, la sua gente, la sua cultura, il suo mangiare. Un gioiello.

Il tuo essere colombiana è stato un problema?

Sono sempre stata accolta bene dalla maggior parte delle persone. Ma non si può e non si deve piacere a tutti! Con gli anni ho capito che sarebbe stato molto difficile per me emergere come attrice, nonostante mi dedicassi allo studio giorno e notte. La mia fisionomia veniva quasi sempre inquadrata in certi ruoli, che per me non erano certo il massimo, non erano quello che avrei voluto fare, a parte alcune esperienze molto belle.

Il cinema italiano deve ancora fare tanti passi avanti per togliersi di dosso l'abitudine alla discriminazione e la classificazione dei personaggi in base all'etnia e al paese di provenienza. Qui non c'è un'industria del cinema. Il cinema è fatto per lo più per gli italiani. E le straniere che sono arrivate o hanno avuto la fortuna di trovare qualcuno che credesse veramente in loro oppure hanno scelto vie facili... Compromessi ai quali io non sono mai scesa. Se vengo scelta, è perché ho fatto un provino, non perché sono andata a letto con qualcuno. In tanti casi subisci dei ricatti morali. Addirittura, a volte, dopo aver vinto un provino, avendo convinto il regista, accade di venire scartati perché la produzione vuole “il nome” o perché qualcun altro è già stato imposto dall’alto. Ma questa non è una novità.

L’innovazione, la crescita culturale, non sono cose per tutte le società, ne sono sempre stata cosciente. Nonostante tutto, però, continuo a prepararmi. Non mollo i miei sogni, anche perché ormai sono loro ad avere me tra le mani. Il futuro non esiste. I sogni sono radicati nel presente, solo lì esistono.

Hai avuto delle storie d'amore travagliate. Da fuori, vediamo solo incontri e addii, matrimoni, la superficie delle relazioni. Nella tua poesia invece c'è il fuoco, la passione che le nutre, la verità dei sentimenti. Parlaci del tuo modo di vivere l'amore (sempre che se ne possa parlare davvero... in prosa).

Non credo che l’amore abbia un “modo” di essere vissuto. È come una corrente di fiume, spontanea, che cambia ogni istante e che non è mai la stessa, ma che a volte, al posto di finire in mare, trabocca, perdendo così l’occasione di andare in un oceano che potrebbe riservare mille sorprese.

Ogni storia che ho vissuto mi ha portato nuove cose che mi hanno permesso di conoscermi meglio. Penso che nella ricerca dell’amore tutto ciò che abbiamo vissuto poi rimane nella sacralità del nostro essere. Si va oltre il concetto di giusto o sbagliato, il fallire o il raggiungere le conquiste tanto ambite.

Poi ci sono i tuoi figli. Anzi forse prima. Nel senso che la famiglia per te non è solo una parola.

I miei figli li ho desiderati fortemente. Non è un’amore che può essere descritto. Inutile spiegarlo solo con frasi con il fiocco. Va oltre. Questo sentimento può innalzarti fino al cielo come farti sprofondare negli abissi.

Hai sempre studiato recitazione, ma anche la scrittura ti ha sempre accompagnato. Sembrano quasi due progetti di vita paralleli, uno “esteriore” e l'altro “interiore”.

Sì, ma mentre per svolgere il mestiere di attrice hai bisogno di qualcuno che creda in te, per la scrittura è diverso. Non ho bisogno di nessuno per mettere per iscritto le mie emozioni o le mie riflessioni. La recitazione dipende da qualcosa al di fuori di te, la scrittura è totalmente indipendente.

26 LUGLIO 2023 27 LUGLIO 2023

(foto Andrea Ciccalè)

Ana Brígitte Fernández

(foto Giorgia Zamboni)

(foto Luca Ranzato)

Quando e come scrivi?

Scrivo quando mi arriva l’ispirazione. In qualunque luogo mi trovi. Spesso registro con la mente per poi mettere nero su bianco quando sarò sola. Sono una persona che passa molto tempo in compagnia di se stessa.

Quello che sembrava più un diario personale, un dialogo fra te e te, poi è diventato poesia da condividere. Chi ti ha convinto a farlo? Come è nato questo libro?

Ho sempre avuto la certezza interiore che quello che scrivevo potesse in qualche modo arrivare agli altri. Ho condiviso alcuni scritti in passato con amici e familiari che mi hanno sempre detto all'unisono: “Condividi ciò che scrivi!”. Vedendo le emozioni che suscitavano in loro, ho pensato che prima o poi avrei trovato il coraggio di denudarmi davanti al mondo.

La felicità è l'insieme di tutte le volte in cui sono riuscita a riconoscermi nel momento presente. Bisogna avere il coraggio di abbracciare la trasformazione e tagliare i rami secchi dall'albero della propria vita. La poesia è una casa che viene data alle emozioni, dove vanno ad abitare per sempre

Non temo i giudizi, non me n'è mai importato un granché. Le persone non sanno delle lotte interiori altrui e delle difficoltà nell'attraversare questo viaggio che è la vita. Se vedi le situazioni più dure come un’opportunità per evolvere, allora sai che buttarti nell'ignoto è come lasciar agire in te un mondo di nuove vie e possibilità. Ma per entrare devi pagare un biglietto che si chiama rischio. La poesia è importante per me, è come una condizione fisiologica, essenziale. Non potrei farne a meno. Non mi metto lì a pensare che devo scrivere o meno. Le poesie nascono spontanee, esattamente come le riflessioni. Non penso se a qualcuno possano dare fastidio o ad altri piacere. È come la filosofia, deve solo far riflettere, nel male o nel bene. Tutto qui.

"Estasi e tormento". Forse non esistono uno senza l'altro. Ma in quali proporzioni? Quanto dolore e solitudine bisogna sopportare per avere un po' di autentica felicità? O forse è la nostra prospettiva che è sbagliata, non è questione di “quanto” ma di “come”.

Vedi, se senti il dolore e la solitudine come qualcosa di negativo, credi che sia solo una questione di sopportazione. Ma se vedi queste condizioni come necessarie, o inevitabili, allora impari anche a conviverci e trarre il meglio che puoi da loro.

La felicità non è legata né all’una né all’altra, poiché tutto si trasforma. La felicità, per me, è l’insieme di tutte le volte in cui sono riuscita a riconoscermi nel momento presente, sapendo che qualunque emozione che nasce, è come un bocciolo che si apre nell'albero dell'esistenza. Credo che la vita di tutti sia un insieme di fiori che sono riusciti ad aprirsi e di boccioli che potrebbero rimanere chiusi per sempre.

Altre volte è come una pianta, un grande albero; alcuni trovano il coraggio di abbracciare la trasformazione e togliere i rami secchi e altri li lasceranno lì a ingombrare uno spazio sacro, senza dare la possibilità ai rami nuovi di emergere.

Se non trovi il coraggio di lasciare andare quello che non apporta più del bene all’albero della tua vita, non potrai mai vedere quale natura frondosa poteva esplodere, dovrai accontentarti di una pianta che piano piano si seccherà, o addirittura morirà.

Credo che la coscienza sia il senso dell’esistere. Si sviluppa non attraverso le esperienze che abbiamo in questa vita, bensì nel modo in cui reagiamo a ognuna di esse. Nella nostra memoria possiamo custodire la testimonianza di noi. La poesia è appunto una casa che viene data alle emozioni, dove vanno ad abitare per sempre e in cui si possono ritrovare, caso mai scappassero via.

La coscienza si forma attraverso il dolore, la delusione (tormento), le gioie e la felicità (estasi). Nell’alternanza di questi stati, costruiamo quello che siamo. Non voglio generalizzare poiché le circostanze della vita non sono uguali per tutti, ma mentre l’estasi può non far mai parte di tante esistenze, la sofferenza e il dolore non risparmiano nessuno.

28 LUGLIO 2023 29 LUGLIO 2023

Ana Brígitte Fernández

"Solo all'infinito appartengo”. Lo scrivi in una poesia. È una cosa che hai scoperto lungo il cammino? È un'idea, una convinzione, o una realtà che vivi, sotto forma di intuizione ed esperienze?

Tutti apparteniamo solo all’infinito. L’ego può ribellarsi a questa verità, ma lo spirito sa che è così.

Quanto è importante per te l'aspetto spirituale dell'esistenza? Nella tua poesia è molto presente. Come invocazione a Dio (un “Dio Cosmo”), come tracce di sacro che emergono anche dalle cose più quotidiane, ma soprattutto come una specie di vocazione.

Non so spiegarlo, posso solo cercare di mettere per scritto questo mio essere così. Senza troppe giustificazioni. Ma ho sempre sentito, ogni volta che sollevo il mio sguardo verso il cielo e oltre, l’amore per le stelle e gli astri, che mi accompagnano fin da bambina. Sento che viviamo in una dimensione fatta di energia, dove il visibile e l'invisibile si uniscono. Se riusciamo a percepirlo, possiamo utilizzare questa consapevolezza per avviare un dialogo interiore con il nostro spirito che va aldilà di ciò che ci circonda di tangibile e materiale. Ho sempre avuto la sensazione che non siamo corpi con uno spirito, ma spiriti con un corpo, che transitano nell’esistenza terrena concessa, affinché l’evoluzione della nostra coscienza possa avvenire.

Viviamo in una dimensione fatta di energia, dove il visibile e l'invisibile si uniscono. Se riusciamo a percepirlo, possiamo utilizzare questa consapevolezza per avviare un dialogo interiore con il nostro spirito

Poi c'è l'aspetto carnale, sensuale. Sui social a volte hai polemizzato con chi è sempre pronto a giudicare, hai rivendicato il diritto e l'orgoglio della bellezza, del desiderio, che non è per forza qualcosa di superficiale o banale.

Che senso ha giudicare la bellezza esteriore? La vera bellezza di qualcuno è un aspetto che va oltre l’apparenza. Se rimani nell’esteriorità è una tua condizione, un tuo problema.

Nei tuoi versi sembra di leggere una sfiducia nei confronti degli ideali generici, della politica, ma un senso di comunione con le persone, tutte, il “Dio diviso in tutti noi”.

Credo che il concetto di relatività lo spieghi bene. Non possiamo conoscere qualcosa senza l’esistenza del suo opposto.

Cosa significa esprimersi, in poesia, in una lingua che non è quella della tua infanzia? Bella l'idea dei “pensieri dei poeti mentre attraversano la soglia”. In quel non-luogo profondo non ci sono lingue diverse.

Quando una lingua diversa diviene parte della tua vita, con naturale spontaneità, non ti soffermi sui limiti o la distinzione tra l’una e l’altra.

La lingua italiana è meravigliosa, proprio come la lingua spagnola o come le altre lingue. Hanno termini insostituibili. E se un pensiero o una riflessione nasce in una di queste, dai la possibilità al tuo essere di esprimersi in essa, senza pensare che è la tua lingua natale o meno.

Qual è il messaggio, se c'è, del tuo fare poetico? Il sentimento o l'ideale che tiene insieme tutte le tue parole?

Attraverso la scrittura voglio salvare e custodire la forza dell’amore; le meraviglie della trasformazione; l’importanza di avere presente la nostra mortalità qui, per non essere ingannati dalla trappola dell’eterno rimandare il modo in cui autenticamente desideriamo vivere; l'innocenza dei sentimenti, l'immediatezza e lo stupore contro ogni ipocrisia, pregiudizio e violenza.

Preservare i pensieri e le riflessioni in una casa forte, che conservi la memoria e renda immortale quell’attimo in cui l’orologio segnava l’ora in cui nasceva un verso, per non morire mai più. Non è forse questo la poesia? (f.t.)

31 LUGLIO 2023 30 LUGLIO 2023

Ana Brígitte Fernández

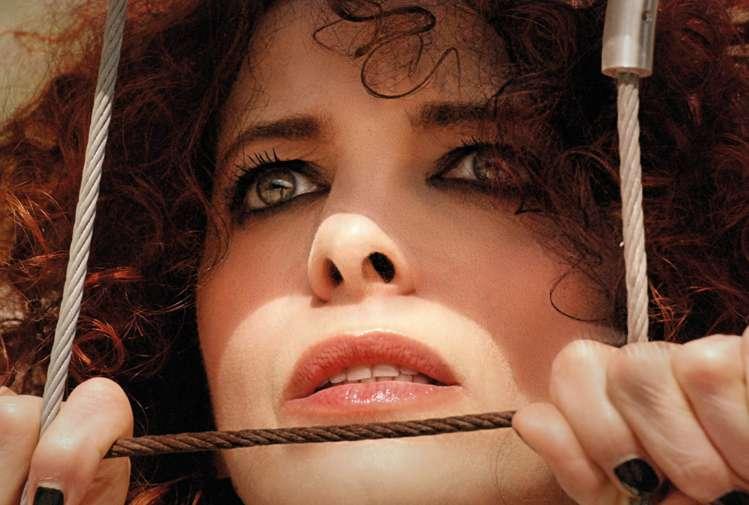

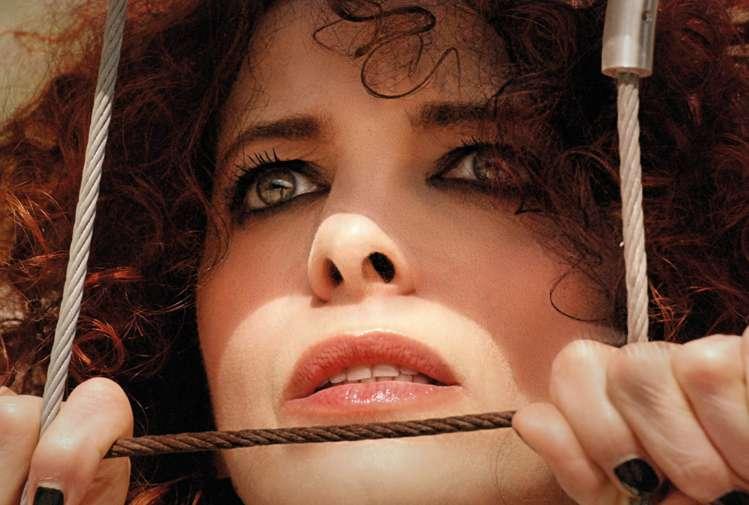

Rossella Seno

Canzoni per chi non ha voce. Un grido, una "bestemmia".

La rossa di Venezia è una "figlia di Dio" che non accetta il male

Ti sembra quasi di vederlo e ascoltarlo, don Gallo, «voce di lupo, sigaro in bocca», che chiama a raccolta i poveri e gli umiliati, gli emarginati, i “rifiuti della società”. Un «barcaiolo che porta tutti in salvo», nel nome di Dio, ma con «una bestemmia sempre pronta»

Rossella Seno lo evoca, lo canta, lo fa rivivere per noi. Così come ha cantato Dj Fabo o Stefano Cucchi, la ragazza deportata, usata come schiava sessuale, o il ragazzo affogato nel Mediterraneo, perché «di confine si muore». Rossella canta Zohra, la bambina pachistana, domestica a 8 anni, uccisa dai suoi “padroni” per aver liberato due pappagalli dalla gabbia. Canta Simona Kossak, scienziata ecologista, biologa attivista e anche un po' magica (“strega”, la definiva qualcuno), che visse immersa nella natura incontaminata, battendosi per la salvaguardia delle foreste.

Sì, perché anche la natura è vittima di un sistema che schiaccia, opprime, travolge senza pietà. Gli animali appartengono alla categoria degli “ultimi”, insieme a clochard, carcerati, pazzi, puttane, da cantare con la cruda poesia di chi ama De André, con l'amorevole foga di Don Gallo: «Se il tuo Dio è bambino di strada umiliato, maltrattato, assassinato, bambina, ragazza, donna violentata, venduta, usata, omosessuale che si dà fuoco senza diritto di esistere, handicappato fisico, mentale, compatito, prostituta dell’Africa o dei paesi dell’Est, che tenta di sfuggire la fame e la miseria creata dai nostri stessi pesi... di qualsiasi Chiesa o setta non m’importa, egli sarà anche il mio Dio, perché manifestandosi negli ultimi è Amore».

Ecco, Rossella Seno canta l'Amore (o la mancanza d'Amore), che è tutt'altra cosa rispetto ai sospiri amorosi, gli abbracci e gli addii, lui che bacia lei che bacia me. Ma a dispetto dei temi impegnativi, alti, e della vocazione antagonista, è un'artista tutt'altro che meditabonda o seriosa. D'altra parte lei ha fatto un po' di tutto nella vita, dalla modella all'attrice, dopo aver studiato teatro (Avogaria a Venezia) e cinema (metodo Actors Studio a Roma). Anche se i più la ricordano soprattutto per le sue apparizioni nelle serie tv: Un posto al sole La dottoressa Giò, Il bello delle donne, Carabinieri, La squadra. Lei ci ride su, raccontando la fatica che ha dovuto fare per farsi prendere sul serio, cantando Piero Ciampi e la mitica Milly, arrivando finalmente a realizzare i dischi che aveva sempre sognato, da Pura come una bestemmia al recente La Figlia di Dio (prodotto dalla casa discografica Azzurra Musica, in collaborazione con l'associazione culturale Disobedience e il patrocinio della Comunità San Benedetto al Porto di Genova, fondata da don Andrea Gallo).

Vegana, militante, innamorata della vita, “la rossa di Venezia” sorride sempre, nonostante tutto (tutta la rabbia per come vanno le cose in questa società malata), è un fiume di parole a ruota libera (appassionate, sincere, mai addomesticate), un concentrato di energia contagiosa. Una cantattrice impegnata in cause sempre nuove (dall'Animal Live Aid al Calendario Solidale, passando per la onlus “Ti amo da morire” anti-femminicidio), innamorata di quella musica che voleva cambiare il mondo e le persone, e che lei interpreta oggi con la sua voce espressiva, da teatro-canzone.

32 LUGLIO 2023

I NCONTRI

(foto di Carlo Bellincampi)

Dicono che con la musica di qualità non si campa. Il nostro è diventato un mestiere per ricchi, se lo fai in un certo modo, badando ai contenuti. Oppure è un hobby, un secondo lavoro.

È musica fatta per durare, che non si presta al consumo usa e getta. Richiede la partecipazione emotiva di un ascoltatore complice.

Ma proprio per questo, perché vuole rimanere nel tempo, andrebbe trattata in un altro modo, con più rispetto. Parlo per me ma anche per tutti gli altri che fanno questo mestiere mettendo contenuti importanti nella loro musica. Non sono dischi che ascolti per una stagione e poi li butti. Hanno tempi lunghi, vanno ascoltati con attenzione. Sono convinta che potrebbero avere un mercato, se riuscissero ad arrivare al loro pubblico. I complimenti fanno piacere, per carità, anche le recensioni positive, però...

Amo la vita, la leggerezza. C'è stato un tempo in cui giravo con le treccine, vestita da Mago di Oz, e con la scimmietta. Potrei farlo ancora. Ma ciò non toglie il dolore che mi porto dentro, che è quello del mondo, oltre al mio

...però la musica è fatta per essere ascoltata, ti capisco. In compenso hai la soddisfazione di fare ciò che ami, senza tradire te stessa.

Quella l'ho avuta soprattutto per Pura come una bestemmia, nel 2020. Finalmente avevo fatto il disco che volevo. Ci ho messo tanto tempo. Non era facile avere un certo tipo di credibilità per una come me, che viene dalla televisione e che ha fatto tremila cose. Questo è un Paese in cui ciò che fai non viene visto come esperienza, anzi. Ti dicono: “Ecco, fa tante cose perché non sa cosa vuole fare”. Io lo sapevo benissimo, ma non me lo facevano fare. Avevo un'immagine troppo “leggera”, e la leggerezza viene spesso confusa con la superficialità. Mi spingevano verso un genere che non era il mio e che rifiutavo.

Tu però hai fatto cose importanti e impegnative anche a teatro.

Ma le ho fatte quando avevo già una bella età. Prima certe cose non me le facevano fare. L'Italia è un paese bizzarro, in cui l'immagine deve corrispondere al genere che fai. Lo disse anche Fiorella Mannoia in un'intervista. Chi fa musica impegnata, a quanto pare, deve avere un'immagine seriosa. Io negli anni scorsi, per provocazione, pur non essendo il mio genere, postavo delle foto quasi sexy, solo per far capire che anche se fai musica d'autore, sei comunque una donna, con la tua sensualità.

Colpa dell'epoca in cui viviamo. Siamo talmente assediati da musica, libri, immagini, che il supermercato del tempo libero ha bisogno di scaffali molto rigidi in cui collocare le cose e le persone, per riuscire a venderle. Tipo: “Musica leggera da consumare il sabato sera con gli amici”. Se fai altro, li lasci spiazzati.

Li spiazzi, infatti. A me è successo con Ciampi, che mi ha aperto la strada nella musica d'autore. Non sono stato io a cercarlo, è Piero che mi è venuto a cercare. Lo ha sempre fatto, come se avessimo un conto in sospeso, come se ci fossimo conosciuti in un'altra vita e mi dovesse qualche cosa, non lo so. Torna sempre nei momenti più difficili. Ho creato tempo fa un'associazione che si chiama Disobedience, e la prima cosa che ha fatto è stato uno spettacolo su di lui, perché il Premio Ciampi mi ha chiamato per una commemorazione.

Quando ho cominciato il percorso ciampiano, però, mi è stato chiesto di allontanarmi dalla televisione e da tutto quello che facevo, per non confondere le cose. Io non ci ho pensato un nanosecondo.

Tu ami farti interpreti di questi personaggi straordinari, ma poco frequentati dal grande pubblico odierno. Parlo di Ciampi, ma anche di Milly.

Milly è stata dimenticata, sì, e non sai quanto mi hanno ringraziata, soprattutto i giovani, per averla fatta riscoprire. Oltretutto ho portato in scena le sue canzoni più impegnate (contro la guerra, ad esempio). C'è un parallelismo tra i nostri tempi e quelli di allora. Da un certo punto di vista non è cambiato niente. La donna ha sempre bisogno di un appoggio maschile per fare determinate cose. Lei, con la sua forte personalità, aveva fatto tutto da sola, ma aveva le sue fragilità. Noi donne cosiddette forti ci portiamo un peso addos-

so... Ogni tanto ti viene da dire: mi dai una spalla?

Ma come diceva Milly, se ti appoggi alla spalla poi cadi, perché quello se scansa. Quando la gente vede che hai carattere, pensa che puoi sopportare tutto. Anzi, ti danno anche della “rompicoglioni”. Viviamo ancora in un'epoca maschilista.

Ti piace la definizione di cantattrice? Forse manca qualcosa: tu non scrivi le tue canzoni, ma sei comunque autrice della tua musica, nel senso che i temi li scegli tu, l'intenzione è chiara e forte, molto personale.

Quando si tratta di scrivere una canzone, io mi affido a chi lo sa fare. Nella vita bisogna anche sapersi affidare. Ma i messaggi e gli argomenti sono i miei. Anche la cover di De André (Si chiamava Gesù) l'ho scelta io. Sono io che decido il percorso, però poi individuo l'autore adatto a quel tipo di canzone.

34 LUGLIO 2023 35 LUGLIO 2023

(foto di Luca Brunetti) Rossella Seno

Pavone è più visionario, Caccamo è duro e ha un linguaggio assolutamente unico, provocatorio, Passante è più poetico... Di Allan Taylor ho eseguito una cover, grazie alla sua approvazione, La colomba (The Dove), ma successivamente gli ho chiesto di scrivere una canzone proprio per me e con mia grande gioia lui ha accettato subito. Mi ha addirittura chiesto di cosa volessi parlare, e gli ho risposto: “l'amore universale; voglio denunciare, portare alla luce ciò che non va". E così è nata Sing me, Cantami. Allan è una persona gentile e disponibile, ben lontana da certi divismi italiani.

Quando eri bambina cosa volevi fare da grande?

Volevo semplicemente riscattarmi. Sono nata in una famiglia in cui c'erano parecchi problemi. I miei si sono separati quando avevo 3 anni, e mia madre si è trovata

a crescere da sola tre figlie. Avevamo difficoltà economiche, anche se non mi è mancato mai nulla (come si dice in questi casi). Diciamo che non si è dato molto spazio alla “cultura” e questa cosa a me è mancata tanto. Ecco perché poi ho sempre cercato di andare verso quella direzione. Ho letto molto, mi sono informata, e ancora mi sento ignorante come una capra. Sì, probabilmente per me era una forma di riscatto. Forse è per questo che ho sempre voluto evitare le cose facili, leggere.

Ma qual era la cosa di cui non potevi fare a meno? La tua forma di creatività preferita?

Cantare, ma cose che avessero un senso. È stato così fin da subito. Volevo dare un significato a quello che facevo. Ho vissuto tanti anni di frustrazione, musicalmente parlando, perché non mi facevano cantare ciò che proponevo, e piuttosto che scendere a compromessi mi sono ritrovata a fare altro. Dovevo mantenermi. Ho fatto la direttrice di casting, le fiction, i fotoromanzi, la modella, un sacco di cose.

Hai fatto anche la corista in un programma di Pippo Baudo, Numero Uno.

Questa te la racconto bene, perché tanto ormai è caduta in prescrizione. Ho fatto il provino e sono stato presa. Mi sono fatta tre mesi di studio, ho registrato tutto, ho lavorato come una matta. Finché arriva la puntata zero. Mi mettono una minigonna, mi dicono “sorridi alla camera” e io mi dico: “Non gliela posso fa', non gliela posso fa'”... E lì mi sono “ammalata”. Quindi non ho proseguito. Se guardi le registrazioni, vedi una ragazza al posto mio che canta “ballo ballo ballo da capogiro”.

Molto indicativo di come sei fatta.

In realtà ho fatto anche delle porcate che “con la Seno del poi”, come dico io... Cose che non rifarei, credimi. Mi giustifica il fatto che a farlo fosse l’attrice. Era un ruolo, non ero io. È evidente come sia la musica la mia forma di espressione.

Oggi ti vedono tutti come un'artista impegnata

Sì, impegnata a complicarmi la vita.

Anche. Però una che ci mette la faccia. Che parla di cose di cui gli altri di solito non hanno voglia di parlare. Il bello è che poi tanti ti conoscono per Un posto al sole o La dottoressa Giò

Non credo sia tanto quello a fregarmi, quanto il fatto di amare la vita, la leggerezza. Mi piace cazzeggiare, non prendermi troppo sul serio. C’è stato un tempo in cui giravo con le treccine, vestita da Mago di Oz, e con una scimmietta. Ecco, potrei farlo ancora. Non sono cambiata. Ma ciò non toglie il dolore che mi porto dentro, che è quello del mondo, oltre al mio. È il mio modo di esorcizzarlo.

Ti piace se la gente ride quando sei sul palco di Sex in the City (era il 2006).

Non ho mai capito perché la gente cominciasse a ridere prima ancora che dicessi le mie battute. A volte mi succede anche per strada. Io cammino e la gente mi sorride. Evidentemente metto allegria. Faccio “simpatia”. La trovo una cosa bella.

Inviti alla felicità. Al dialogo.

Mi piace la gente. Mi interessano le vite altrui. E questo evidentemente viene percepito. Accade che, se sono alla fermata dell'autobus, nell’attesa, la gente mi comincia a raccontare la sua vita, per dire.

La prima cosa che hai fatto a teatro si intitolava La Rossa di Venezia.

Già. Ho debuttato a teatro con uno "one woman show". Non avevo realizzato cosa volesse dire finché mi sono ritrovata sul palco. A quel punto mi è presa la strizza, ho pensato che forse non ero in grado, che non lo volevo fare. Dovevo cantare, recitare, con Claudio Insegno che mi faceva fare la qualunque, andare su, andare giù, fare questo, fare quello.

Però non è da me tirarmi indietro, non me lo sarei perdonato e infatti ce l'ho fatta. Ero al Piccolo Ambra Jovinelli, teatro importante pur se piccolino. Lo abbiamo riempito tutta la settimana

37 LUGLIO 2023 36 LUGLIO 2023

Rossella Seno

Era teatro-canzone.

Sì, scritto con Giò Alajmo. Autobiografico. Ero nel periodo anti-berlusconiano. Uno spettacolo di denuncia. Ho debuttato così, con incoscienza. Si parlava di Venezia, c'era tanta roba mia, le mie problematiche con gli uomini. Era uno spettacolo anche divertente. Dovrei riprenderlo.

Te ne sei andata presto da casa tua.

Molto presto. Ho fatto prima Milano-Mestre per un periodo, perché lavoravo come modella a Milano. Poi sono