Dove si parla di pane buono e giusto e di silenzio, di uomini che vogliono cambiare il mondo e cercare se stessi, di musica eccentrica e cinema d’autore (Cannes!), dell’Yijing e dell’arte di Tullio Pericoli, del trionfo di Harrison Ford

N 10 | GIUGNO 2023

Fabio Cappelletti

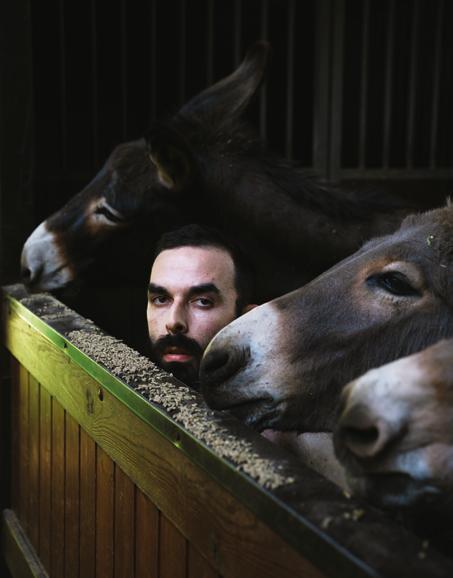

Alessandro Deho’

Johnny Depp

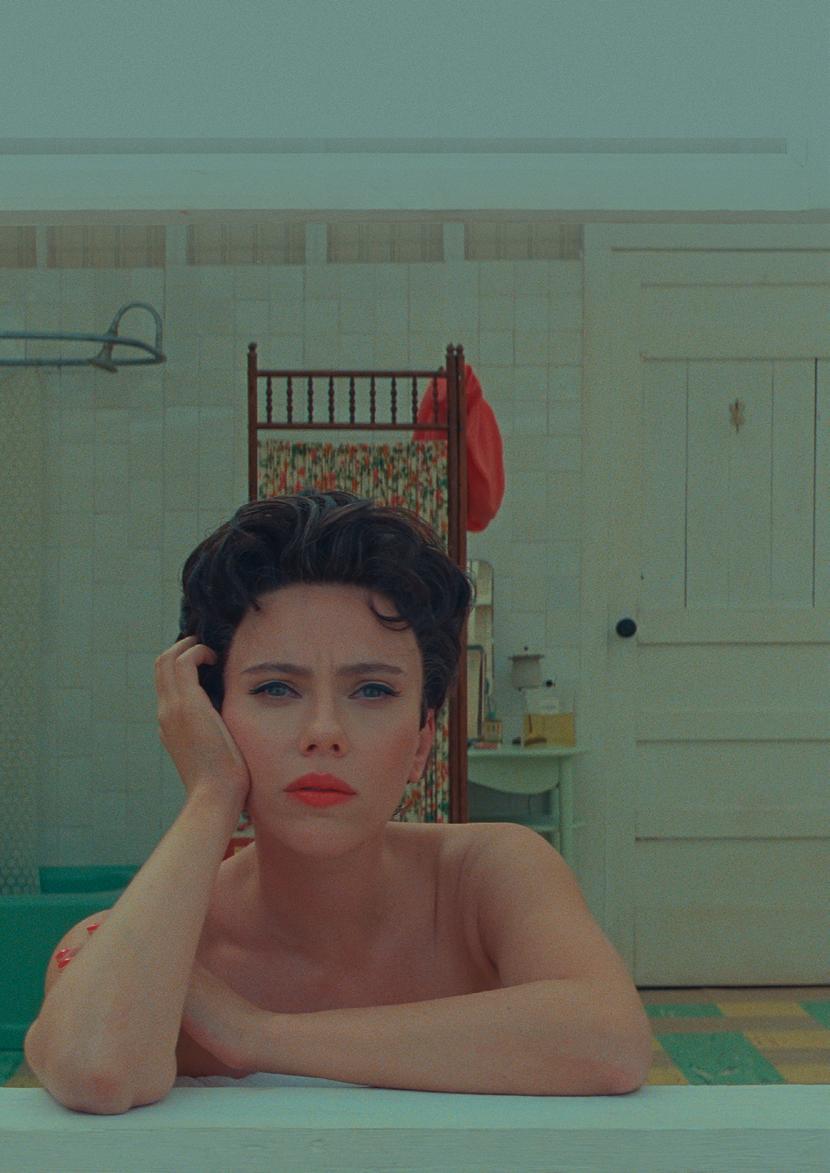

Scarlett Johansson

Harrison Ford

Lily Gladstone

N.A.I.P.

REDness

48

EVENTI

spinge a fare e creare. La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.

fuoco sacro, la bellezza,

rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.

Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

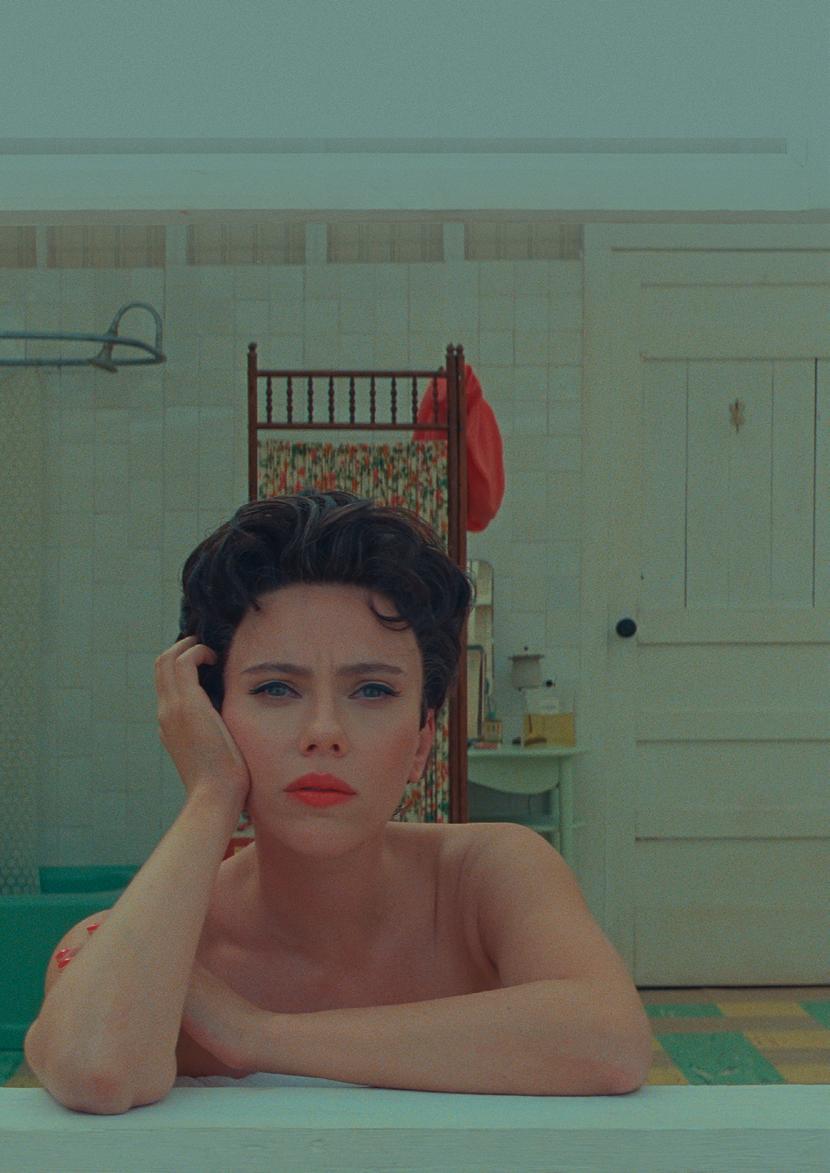

In copertina: Scarlett Johansson

nel film "Asteroid City" di Wes Anderson (servizio sul Festival di Cannes da pag 48)

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

4 EDITORIALE

4 Il film della vita

6 INCONTRI

6 Fabio Cappelletti: nel nome del pane buono e giusto

18 N.A.I.P.: la musica come performance liberatoria

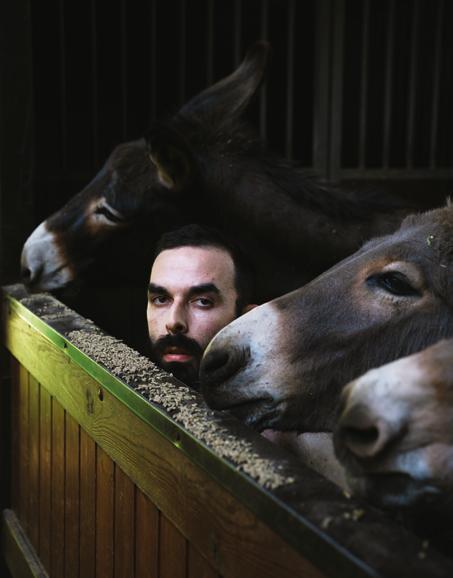

S28 Alessandro Deho': vita solitaria di un prete immerso nella natura

42

MEDITAZIONI

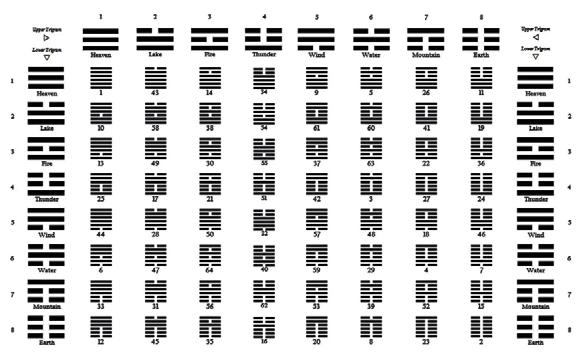

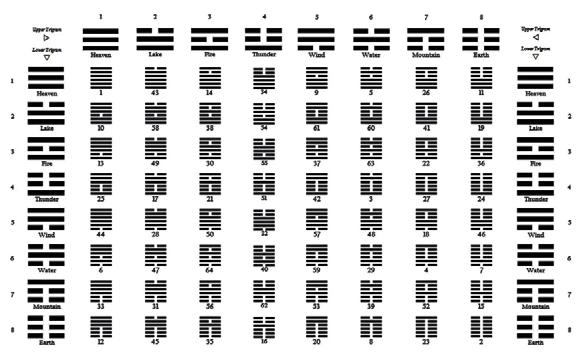

42 Yijing: quelle linee che svelano il cosmo

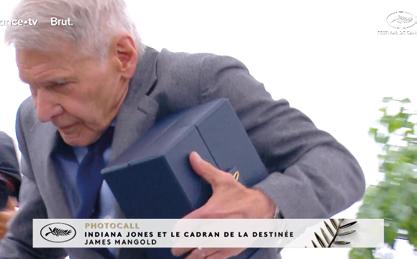

48 Festival di Cannes 76: un'edizione da ricordare

52 La realtà, tra banalità del male e bellezza delle piccole cose

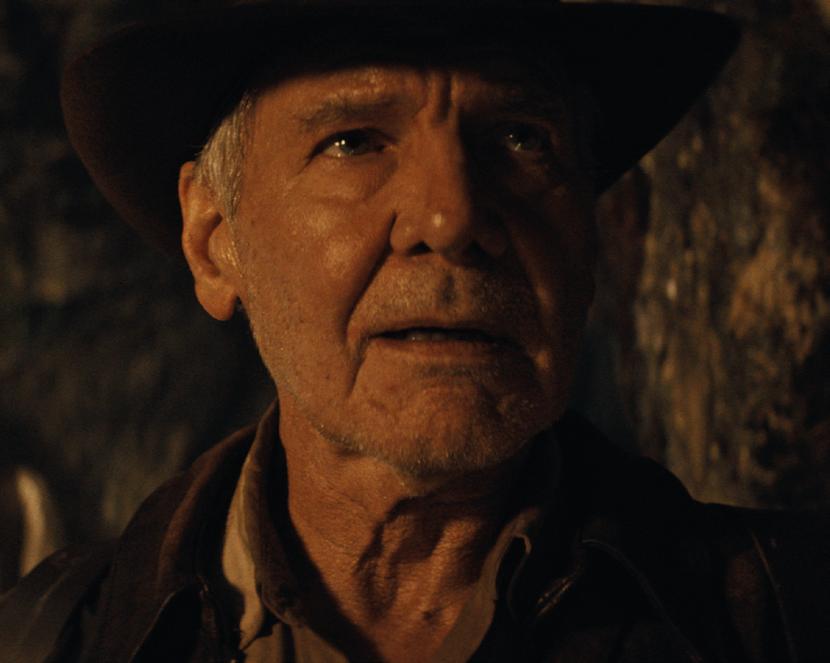

56 Film da vedere: Aki Kaurismaki, Todd Haynes, Martin Scorsese, Wang Bing, James Mangold, Marco Bellocchio, Maïwenn, Hirokazu Kore-eda

62 Johnny Depp

64 Lily Gladstone

66 Scarlett Johansson

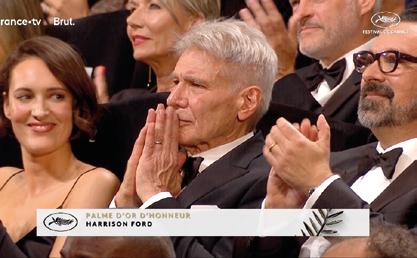

68 Harrison Ford

70 Julianne Moore e Natalie Portman

72

STORIE D’IMPRESA

72 Isofam: il pronto soccorso dei camion frigo

76 La Baita: pasticceria e buonumore

78

COMMIATO

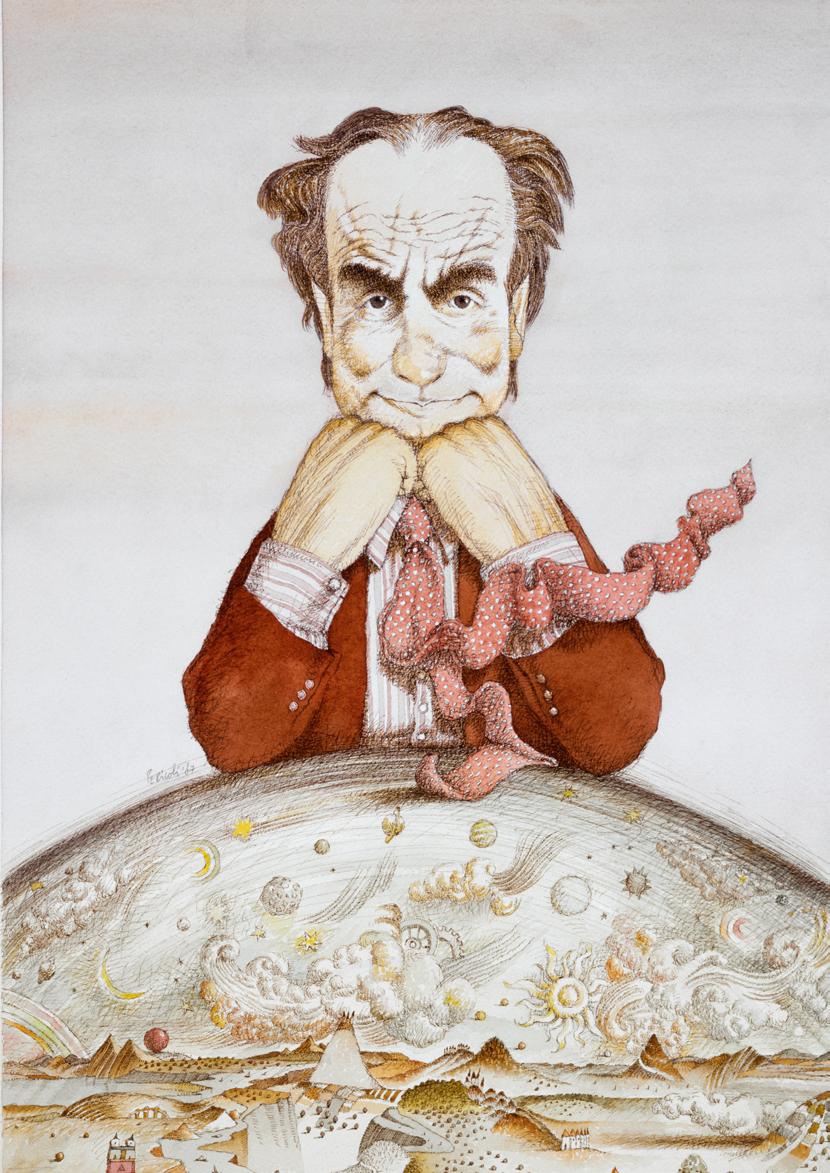

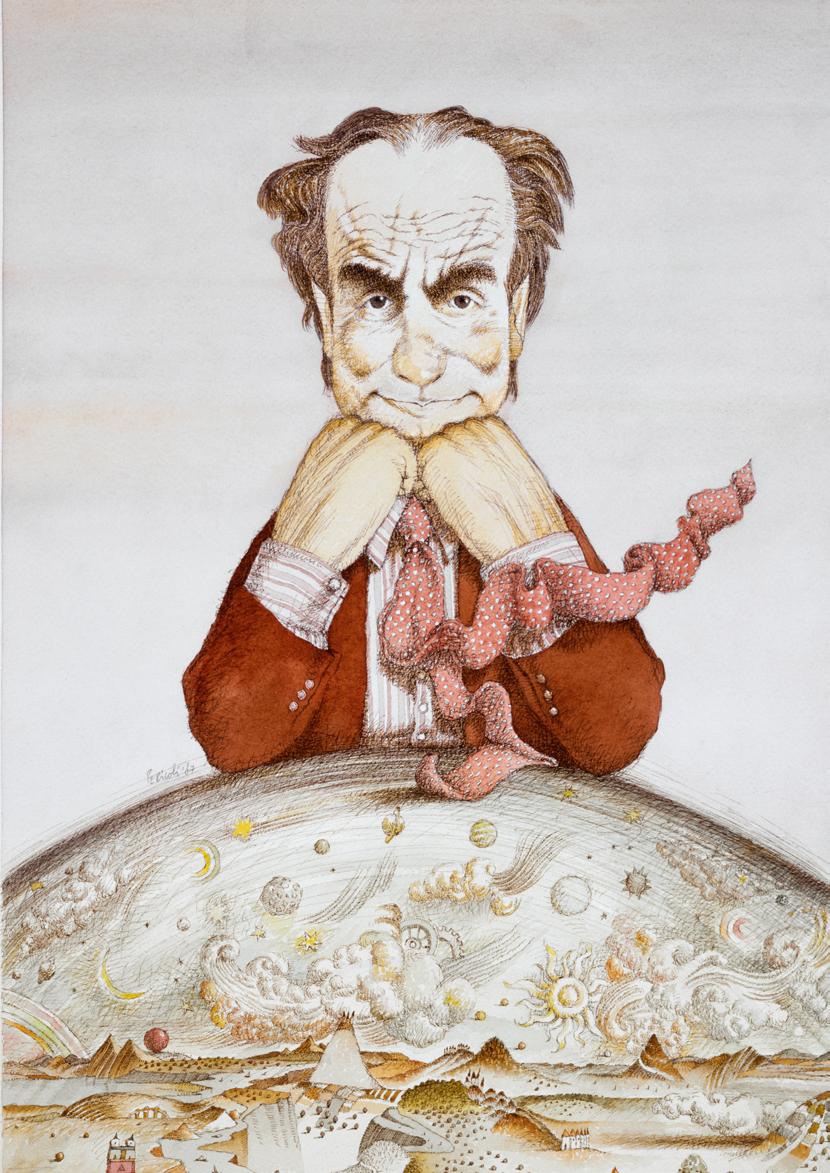

78 Tullio Pericoli: “Ritratti di ritratti”

3 GIUGNO 2023 2 MESE 2022

è passione, arte, impresa, comunicazione.

È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.

Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci

È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il

l'idea

OMMARIO

Il film della vita

Vivere la vita come fosse un film. La metafora ha una sua nobile tradizione. Che affonda le proprie radici nel simbolismo della maschera e del teatro: la vita come una recita sul palcoscenico del mondo. L'hanno usata filosofi, poeti, romanzieri. Anche uomini e donne dedite allo spirito, per sottolineare la natura illusoria della realtà. Che però va vissuta al massimo delle sue possibilità. Come dire: non prendere la vita troppo sul serio (troppe cose sono fuori dal nostro controllo) ma dai il meglio di te nel ruolo che hai scelto o che ti è toccato (attitudine, vocazione, accidente). Perché? Per capire qual è il tuo posto nel mondo; per imparare la "lezione" (karma? provvidenza?); per scoprire l'unità che sta sotto (sopra) la molteplicità delle cose; per non arrivare alla fine dei giorni senza aver conosciuto l'amore, la bellezza, possibilmente anche una qualche verità.

Poco importa cosa fai nella vita. La differenza la fa il "come". Per questo a noi di Redness piacciono quelli che fanno le cose fino in fondo, magari andando controcorrente, dando un senso profondo alla propria vita, mentre cercano di aiutare gli altri.

Ci piace la storia di Fabio Cappelletti, che non capiva le fatiche di suo padre, fornaio, ma poi ha scoperto il piacere di fare il pane, anzi, di farlo buono e giusto, come lo si faceva una volta, lavorato a mano, partendo da grani antichi, costruendo una filiera che faccia bene al territorio e a chi lo vive. "Nel nome del pane" è un piccolo forno che ha un grande sogno, quello di cambiare il mondo (cominciando dal cibo, dal modo in cui lo produciamo e consumiamo). Lo fa partendo dalla Romagna, terra meravigliosa e sfortunata, che vogliamo omaggiare in questo modo. Auspicando un cambiamento sempre più urgente.

Ci piace Alessandro Deho', un prete che ha scelto di abbandonare la sua parrocchia e i suoi "grandi progetti" per ritirarsi in una casa isolata su una collina, nella Lunigiana, immergendosi nella natura e nel silenzio. Non basta "aiutare i poveri", bisogna diventare poveri, questo fa la differenza, come ha insegnato san Francesco, uno dei suoi punti di riferimento. In quel luogo ora arrivano tante persone, per confrontarsi con lui, raccontare la loro storia, anche solo per stare qualche ora insieme. Lo chiamano "eremita", ma la sua solitudine è diventata un'occasione per coltivare tante relazioni autenticamente umane.

Ci piace N.A.I.P., musicista solitario, eccentrico, creativo, che se ne frega dei generi e delle mode, che è passato dall'avanguardia a X Factor rimanendo fedele a se stesso. Il "sistema" si può criticare e sbeffeggiare standoci dentro.

Ma sul numero di giugno - visto che a noi piacciono anche la complessità e la diversità - a queste storie di ricerca, impegno, solitudine, abbiamo affiancato i divi del cinema e i grandi film visti a Cannes.

Siamo stati sulla Croisette per raccontarvi il festival. La seconda parte della rivista è dedicata a quelle due settimane di folle oceaniche, presentazioni glamour, proiezioni in anteprima mondiale.

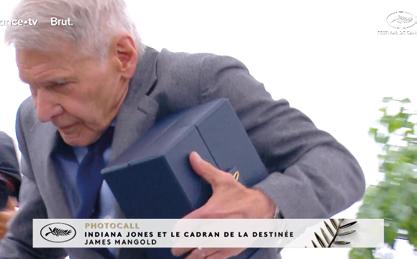

Abbiamo scelto di seguire da vicino e raccontarvi alcune attrici e attori: da Lily Gladstone, che ha prestato le sue origini amerindia-

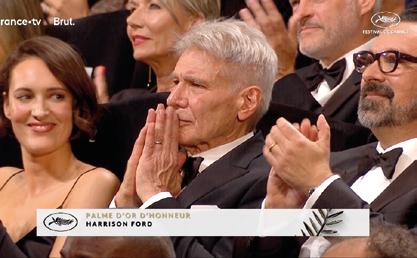

ne al genio di Scorsese, a Johnny Depp, tornato sotto i riflettori del cinema dopo tante polemiche e giornate passate in tribunale; da Harrison Ford, travolto dall'affetto dei fan e particolarmente commosso, a Scarlett Johansson, la diva che vuole essere "una di noi"; da Julianne Moore, che quando parla di donne non le manda a dire, a Natalie Portman, con cui ha duettato in May December. Nello speciale, però, troverete soprattutto titoli, idee, proposte di visione, nell'ottica di un cinema che non sia solo intrattenimento, ma invenzione, intuizione, provocazione. Cinema che ci aiuta a guardare meglio la realtà, o a immaginarla diversamente. I film più belli visti quest'anno evocano il passato come fosse un fantasma che aleggia tra le rovine del presente. Raccontano la fatica di capire cosa è vero e falso, come distinguere la realtà dalla sua rappresentazione. Parlano del cinema come fonte di una narrazione alternativa del mondo, rispetto a quella caotica, grossolana, spettacolare, fatta dai mezzi di comunicazione. Ecco allora che l'apparente contrapposizione tra la prima e la seconda parte si ricompone, dentro le ragioni della redness, la passione per la vita, il senso, la voglia di provarci, l'attitudine al cambiamento. Non per niente, a metà strada fra le due sezioni, parliamo di Yijing, di yin e yang, del dualismo alla base dell'universo, che l'uomo aspira a ricomporre in qualche modo. (f.t.)

5 GIUGNO 2023 4 GIUGNO 2023

E DITORIALE

Fabio Cappelletti

Nel nome del pane buono e giusto. Storia di un piccolo forno che vuole cambiare il mondo, partendo dal territorio (romagnolo)

«Fare il pane è un atto politico»

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

(foto Silvia Bertozzi)

Cosa c'è di più semplice e nutriente del pane? L'alimento base. Fatto solo (in teoria) di acqua e farina. Il cibo più importante, anche da un punto di vista simbolico. Quello che, tradizionalmente, è sempre stato alla portata di tutti, e che tutti, più o meno, cucinavano in casa. Poi è arrivato il tempo dei fornai e della loro arte, ognuno col suo particolare modo di dosare gli ingredienti e il levito, di impastare e cuocere, che ha generato varie qualità, forme, sapori. Ma la società è cambiata, l'economia è cresciuta vorticosamente, così come le dinamiche del profitto. È cambiato il modo di lavorare e anche quello di stare insieme, le esigenze delle famiglie. La produzione è diventata industriale, fondata solo sull'efficienza, sulla

Non ho mai pensato di fare il fornaio, non capivo il senso di tutti quei sacrifici. Pensavo solo a godermela. Poi ho cominciato a ragionare sul modo in cui mangiamo e l'impatto che noi esseri umani abbiamo sulla terra

legge della quantità, e il pane non è stato più lo stesso. In certi casi è difficile definirlo ancora pane. Ed ecco che l'alimento base, essenziale, si rivela una specie di unità di misura, un modo per constatare quanto è diventata artificiale la nostra vita, spesso frettolosa, insensata, insalubre, priva di sapore. Il pane simbolo di come eravamo e di ciò che siamo diventati. Ma anche di come potremmo essere domani. Nasce da qui il sogno (la realtà!) di un progetto come Nel nome del pane. Che prima di tutto è un forno, un luogo in cui si produce un pane sostenibile, fatto con grani antichi, biologico, artigianale, impastato rigorosamente a mano, radicato nell'economia locale, dentro una filiera fondata sulla qualità delle materie prime e sulla necessità che tutti ricavino il giusto profitto dal loro lavoro, senza essere schiavi dei grandi marchi e delle fluttuazioni del mercato. Ma il piccolo forno, ormai, è diventato un grande progetto che non sta generando solo pane – e nuovi punti vendita, e un'azienda agricola – ma anche consapevolezza diffusa.

Il suo portavoce è Fabio Cappelletti. Che da ragazzo non aveva nessuna intenzione di fare il fornaio. Anzi, non capiva proprio perché qualcuno dovesse fare tutta quella fatica. La sua storia è emblematica. Quasi propiziatoria. È la dimostrazione di ciò che accade quando si forma una coscienza critica e si decide di cambiare stile di vita, dando un senso diverso al come e al perché lavoriamo (e produciamo e consumiamo).

Oggi Fabio non ha paura di dire che “fare il pane è un atto politico”. E viene chiamato a parlare in convegni e incontri in cui si prova a immaginare una società più sostenibile (la parola forse è un po' abusata, sostituitela pure con vivibile, giusta, bella, fondata sulla felicità e non sul profitto).

Ma questa sua “missione” non ha intaccato per nulla la schiettezza e la solare semplicità (romagnola) con cui parla di temi anche impegnativi, dopo aver accumulato tanta esperienza ma anche conoscenza, frutto di letture, incontri, scelte controcorrente.

Il pane artigianale prodotto dalla sua famiglia, oggi, contribuisce ad aumentare il benessere di chi vive nel territorio. Ha ricadute positive per tutti i cittadini. E sta diventando anche un modello, che potrebbe “contagiare” positivamente altri produttori, anche nell'idea di creare una filiera virtuosa, che parte da pratiche rivoluzionarie, come quella di evitare l'aratura dei campi.

Raccontaci come è nato il forno di Dovadola, un comune di 1500 abitanti, a venti chilometri da Forlì.

I miei genitori hanno cominciato nel 1979, tre anni prima che nascessi. Erano molto giovani. Mio padre già faceva il fornaio, dall'età di 13 anni, a Predappio. Poi ha incontra mia mamma e insieme hanno deciso di partire con questa avventura a Dovadola. Il forno del paese aveva chiuso. Alcuni conoscenti, che stavano aprendo i primi punti macrobiotici (il biologico non esisteva ancora, il cibo naturale era quello), gli avevano suggerito di prendere in mano quel forno. Gli dissero: se fai il lievito madre, se usi farine integrali, se lavori in un certo modo, noi veniamo a prendere il pane da te. E comunque era un tempo in cui i forni di paese funzionavano ancora bene. Era un forno a legna. Mi ricordo mio padre che faceva le fascine di legno da mettere nella camera di combustione.

Un lavoro duro.

Cominciava alle 9 di sera e lavorava tutta la notte. Arrivava tutti i giorni da Predappio (20 chilometri) con mia madre, che andava a dormire nel retrobottega, su una brandina. Quando mio padre sfornava il pane,

alle 6 di mattina, la svegliava e lei apriva il negozio. Il babbo portava il pane con un carretto, dal forno al negozio, che era dall'altra parte della piazza. Ce l'ha ancora, è molto orgoglioso di questo carretto. Sembra un'epoca lontana, ma non lo è. Quando ho preso in mano la contabilità del negozio, mi è capitato di sfogliare i documenti dell'epoca: il primo anno incassavano 38 mila lire al giorno.

Da ragazzino non pensavi di fare questo mestiere.

Mai pensato. Non capivo che senso avesse fare tutti quei sacrifici. La vedevo come una cosa estremamente impegnativa, a cui non riuscivo a dare un significato. Appena ho potuto, ho iniziato a lavorare a Forlì. Avevo un'azienda insieme a mio zio, facevamo impianti industriali per allevamenti intensivi. Quindi ho conosciuto quel mondo. Ho visto con i miei occhi quell'approccio nella produzione di cibo. Un modo che oggi faccio davvero fatica a capire e giustificare.

Poi ho fatto un'altra esperienza, gestendo un gruppo di sei farmacie private. Anche qui ho vissuto un insieme di cose, di esperienze, in cui mi sono accorto che il denaro era più importante delle persone. Non ne ero ancora così cosciente, però mi sono reso conto che non stavo bene.

8 GIUGNO 2023

9 GIUGNO 2023

Fabio Cappelletti

Non mi piaceva vedere le persone trattate in malo modo con l'unico scopo di guadagnare di più. Ho smesso anche lì e per un anno ho lavorato a Bologna in un'azienda di consulenza nella gestione delle risorse umane. Se non altro in quel posto ho avuto l'opportunità di capire l'importanza delle persone, che sono la risorsa più importante di un'azienda, ancora oggi, anche se non si sa ancora per quanto... Alla fine ho preso la decisione di tornare al forno dei miei genitori.

A quel punto hai cambiato anche stile di vita.

Le cose in realtà non stavano funzionando benissimo per me. A quel tempo per me le cose più importanti erano girare con una bella macchina, vestirsi in un certo modo, uscire la sera con gli amici. Ma non riuscivo più a permettermelo. E grazie a quel cambio radicale, mi sono trovato in una realtà in cui avevo tanto tempo per me. Quando gestivo le farmacie, lavoravo praticamente sempre. Al forno dei miei genitori, invece, andavo a lavorare alle 3-4 di notte, e spesso alle 8-9 del mattino avevo finito di fare le consegne. Finito davvero! Non avevo pensieri, re-

sponsabilità. Un cambiamento incredibile. Questo vuoto mi ha permesso di andare a fondo su temi che prima non avevo mai considerato: come noi esseri umani impattiamo sulla società, sulla terra, come produciamo l'energia che consumiamo e il cibo che mangiamo, perché è meglio mangiare un certo cibo piuttosto che in un altro, che cosa succede nel nostro organismo... Ho letto, ho studiato. E ho deciso di fare un cambio radicale nella mia vita. Non mi interessavano più la macchina o i vestiti. Ho cominciato ad alimentarmi in modo diverso. Per dire, da ragazzo sono sempre stato un grande mangiatore di carne, ma mi sono ritrovato a fare tre anni di veganesimo.

Ecco perché il “sistema” vuole riempirci le giornate, tra lavoro e tempo libero: finché siamo occupati a sopravvivere, o a trovare nuovi modi per divertirci, non abbiamo tempo per pensare. Per quello, serve il “vuoto”.

tagne. Anthony Robbins (Come ottenere il meglio da sé e dagli altri). Io ho un difetto che forse è un pregio, non lo so: quando leggo e scopro certe cose, poi faccio fatica a fare in un altro modo. Se prendi coscienza di come funzionano le cose, poi devi agire.

Avevi anche di fronte l'esempio di tuo padre, che faceva già le cose in un certo modo, magari senza una “consapevolezza politica”.

Assolutamente. È stato un percorso bello e difficile, perché comunque quando si lavora in famiglia è sempre tosta. Ma c'era già una direzione. L'idea di fare le cose in modo molto artigianale. Mancava la presa di

coscienza, la scelta di prendere una direzione ben definita. Quando sono arrivato io, nel 2009, abbiamo fatto la certificazione del biologico. Questo ci ha dato la possibilità di accedere a nuovi mercati. Abbiamo potuto partecipare anche ai mercatini biologici: sembra una cosa così, ma per me andare tutti i giovedì mattina in piazza, essere a contatto diretto con la gente, poter raccontare perché facciamo le cose in un certo modo, ascoltare le persone, è stato un modo per crescere. Poi, in realtà, affrontare certi cambiamenti, con mio padre non è sempre stato facile. Io sono quello originale. Mi dice: ma perché dovremmo farlo? A volte vengo anche un po' “coglionato”, in senso buono.

Facci un esempio di cambiamento radicale.

Io ho avuto un incontro chiave con Nicolas Supiot, un panificatore francese. Il suo approccio alla panificazione mi ha stimolato tanto e mi ha fatto crescere molto. Lui panifica solo a mano, ha una certa attenzione per l'acqua, la dinamizza. Fare il pane per lui è una sorta di rituale. Dopo questo incontro, ho iniziato da solo, al forno, a fare una linea di pane impastato a mano. Mio babbo aveva lavorato per una vita in un altro modo, con l'impastatrice, e questa cosa sembrava un'utopia. Invece ormai sono anni che impasta a mano, tutti i giorni. È diventata la sua passione, non ci rinuncerebbe mai.

Qual è la differenza dal punto di vista del prodotto finale?

Noi abbiamo fatto un percorso intenso sulla materia prima, a partire dalla farina, dai grani. Ma ad un certo punto ho iniziato ad aprire gli occhi anche sull'acqua, imbattendomi negli studi di Masaru Emoto. Noi siamo fatti di acqua, tutto ciò che mangiamo è fatto di acqua, entriamo continuamente in risonanza con altri organismi fatti di acqua. Ci influenziamo a vicenda, c'è un'interazione. Il pane si fa con la farina e l'acqua. Una mia ricetta per un chilo di pane prevede l'uso di 700 grammi di farina e 500 di acqua. Se l'acqua “ha una memoria”, come dice Emoto, cioè è in grado di assorbire e trasmettere informazioni, quando si usa l'impastatrice, che è fatta di metallo ed è alimentata dalla corrente elettrica, assorbe quell'informazione.

11 GIUGNO 2023 10 GIUGNO 2023

Ricordo alcune letture chiave. The China Study di Colin Campbell. Andrea Bizzocchi. Pensare come le mon-

Fabio Cappelletti

Il pane comprato al supermercato?

Bisognerebbe cambiargli il nome. Non è pane. Oggi mangiamo un surrogato, qualcosa che non gli assomiglia nemmeno. Lo scopo non è più prendersi cura di chi si alimenta, conta solo guadagnare

Si imprime nell'impasto una certa frequenza, che è molto diversa da quella che noi imprimiamo se impastiamo con le mani. Soprattutto se lo facciamo in maniera cosciente.

E se non sei nervoso e arrabbiato.

Certo. Sono cose che, in un certo senso, si sanno da sempre.

Un panificatore industriale ti direbbe che sono cose new age.

In realtà le dicevano già le nostre bisnonne.

Dicevano anche che è meglio consumare la carne di un animale che ha avuto una vita felice, perché ha un altro sapore.

Sì, è lo stesso concetto. Se panifichi a mano e sai cosa stai facendo, dai un certo imprinting al pane. Stai operando una trasformazione, una delle prime alchimie fatte dall'essere umano, quella di mischiare l'acqua con la farina. A quel punto il pane diventa anche una responsabilità. È qualcosa di cui le persone si nutrono. Ed è molto diverso farlo in maniera industriale o in modo artigianale.

Cosa mangiamo oggi quando compriamo il pane al supermercato?

Secondo me dovremmo cambiargli il nome, perché è un'altra cosa rispetto al pane. Completamente. Ecco perché ho chiamato il progetto Nel nome del pane Oggi mangiamo un surrogato, qualcosa che non gli assomiglia nemmeno. Lo scopo è il business, non il prendersi cura di chi si alimenta. Si lavora per quel fine e quindi si risparmia il più possibile sulla materia prima, sui costi di produzione, sull'acqua, ecc.

Le farine vengono da chissà dove, prodotte in chissà quale modo, raffinate all'inverosimile. Certi tipi di pane che si trovano nella grande distribuzione spesso sono fatti con dei miscelati, preparati per la panificazione, dei sacchi in cui non c'è solo la farina, ma conservanti, miglioratori, agenti lievitanti, tutte quelle sostanze che cominciano con E e che non ho mai visto in natura.

Faccio l'avvocato del diavolo. Un industriale ti potrebbe dire che grazie alla meccanizzazione, la tecnologia, la produzione intensiva di grano, siamo in grado di sfamare milioni di persone. Portiamo il pane ovunque. Se tornassimo a una produzione artigianale come potremmo riuscirci?

La prima cosa che chiederei a questo industriale è: quanto pane viene buttato in realtà? Viene gettata una grandissima percentuale del pane prodotto, inimmaginabile. Già questo è un tema. In più, quel tipo di pane lo mangi in quantità differente.

Il pane fatto dalle nonne, che si occupavano dell'alimentazione della famiglia, garantiva un certo tipo di nutrimento con poche fette, e durava molti più giorni.

Riguardo la produzione, ci sono anche delle “vie di mezzo”. Non voglio sembrare un estremista, anche se nella mia realtà, nel mio panificio, lo sono. Ma se parliamo di politiche su larga scala bisogna fare riflessioni più profonde, non integraliste.

C'è da dire che in Italia un campo di grano su cinque è stato dedicato a un altro tipo di agricoltura, perché conviene comprare il grano che viene dai paesi dell'est, piuttosto che produrlo, con tutti i vari problemi di micotossine e muffe. Non ho il controllo preciso dei numeri, ma sono certo che se tornassimo ad ottimizzare la produzione del nostro cereale, a trasformarlo e consumarlo autonomamente, riusciremmo a farcela tranquillamente.

Tu dici: “Fare il pane è un atto politico”. Non è solo una metafora. Pensi davvero che cambiando il modo di produrre il cibo, cambierebbero anche l'economia e la società in cui viviamo?

Anche questa è una presa di coscienza maturata negli anni, che mi ha appassionato a questo mondo e mi

ha dato stimoli incredibili. Questa ora è la mia vita, non è solo un lavoro. Mi rendo conto che sto facendo qualcosa che va oltre il produrre pane. Magari è solo un semino, non lo so. Ma almeno sono a posto con la mia coscienza.

Quando nel forno utilizzavamo ancora farine di grandi mulini, ho iniziato ad approfondire questa cosa, cercando di capire da dove venivano, come venivano coltivate. Domande a cui era impossibile ottenere delle risposte. Poi mi sono imbattuto in Salvatore Ceccarelli, personaggio chiave, che ha fatto ricerche sui grani antichi, ha scritto testi che per me sono bibbie (“Mescolate contadini, mescolate”), che ci ha aperto gli occhi su che cosa è successo storicamente, come sono stai modificati i grani e perché.

Allora ho iniziato a fare certe scelte, ad esempio utilizzando solo farine che provengono da grani antichi, che non hanno subito modifiche in laboratorio, che mantengono caratteristiche naturali, e quindi hanno un glutine più digeribile, che vengono coltivati solo con metodi biologici.

13 GIUGNO 2023 12 GIUGNO 2023

(foto Marco Minniti)

Fabio Cappelletti

Noi consumiamo 1200 quintali di farina all'anno e io so che sto sostenendo e alimentando persone del mio territorio. Questa cosa ha una ricaduta sull'economia locale e sulla comunità. L'agricoltore non è più in balia degli eventi. Meno agricoltura intensiva significa anche meno pesticidi e inquinamento delle falde

Perché questa è una scelta anche politica, oltre che legata alla qualità alimentare?

Quando scegli di utilizzare un certo tipo di materia prima hai un impatto politico e sociale, perché io ho scelto di utilizzare solo farine ottenute da grani coltivati da aziende locali. Noi consumiamo 1200 quintali di farina all'anno circa e io so che sto sostenendo e alimentando persone che conosco, amici, famiglie del mio territorio. Questa cosa ha una ricaduta sull'economia locale e sulla comunità. Abbiamo una sorta di piano di sostenibilità con il mulino con cui collaboria-

mo e con gli agricoltori, nel senso che garantiamo un reddito minimo per ettaro. L'agricoltore così non è in balia degli eventi, delle quotazioni del grano, non ha l'obbligo di conferire a un consorzio. Ecco l'atto politico, l'impatto sul benessere del territorio. Se più aziende vengono stimolate a coltivare in questo modo, ci saranno dei benefici per tutti gli abitanti, anche perché fare meno agricoltura intensiva significa meno pesticidi e meno inquinamento delle falde acquifere. Li vediamo i disastri causati sempre più spesso dalle alluvioni. Hai visto cosa è successo nel nostro territorio in questi giorni? I disastri causati da piogge anomale. Ma se hai un approccio sul terreno di un certo tipo, queste calamità hanno effetti diversi.

Nel 2019 ho avviato un progetto agricolo. Ho rilevato dei terreni in stato di semi abbandono. Volevo sperimentare tutto quello che avevo letto e studiato (ora produciamo il 50% del grano di cui abbiamo bisogno). Ad esempio noi non facciamo l'aratura. Un atto rivoluzionario, anche questo.

Spiegaci perché l'aratura è da evitare.

Nella coscienza comune, fino a qualche anno fa era normale, anzi obbligatorio, fare l'aratura, ribaltare la terra, per poi andare a mettere sotto la sostanza organica, che di solito sta nei primi cinque centimetri. La si va a reintegrare con fertilizzanti e letami, andando a introdurre sostanze per rendere fertile anche in superficie la terra che abbiamo ribaltato. Oltre ad essere un dispendio di energie e di costi, queste lavorazioni hanno un impatto sul terreno. La parte di terra che noi giriamo è quella in cui le radici riescono a penetrare e a lavorare. Ma nello strato più profondo, con l'aratura, si finisce per creare una sorta di soletta, che diventa una specie di pavimento impenetrabile, per le radici ma anche per l'acqua. Quindi da una parte ciò che mangiamo è meno nutriente, perché le radici hanno una minore capacità di andare a prendere le sostanze che si trovano a una certa profondità. E dall'altra c'è un peggioramento del suolo: le piogge non riescono a penetrare in profondità ed è facile che creino disastri come quelli che accadono sempre più spesso. Oggi in molti stanno aprendo gli occhi, Ma per trenta-quarant'anni abbiamo arato tutti i terreni fino a quaranta centimetri di profondità.

Come si possono convincere gli agricoltori a cambiare i loro metodi di produzione? Ci vuole un cambiamento totale di sistema? O basta un “contagio” positivo, dal basso?

Ho collaborato a un paio di progetti con l'Università di Bologna, sulla ricerca di grani antichi per la panificazione. Abbiamo messo insieme un'associazione che si occupa del recupero di vecchie varietà romagnole, che non coltiva nessuno da anni. Ma mi sono reso conto che in questo tipo di progetti siamo sempre “i soliti”: soliti professori universitari, gli stessi due-tre fornai, quelle dieci aziende agricole... Però c'è un aumento dell'attenzione da parte del consumatore - se vogliamo definirlo in questo modo orribile. Ciò che secondo me può dare veramente la svolta è creare una politica di sensibilizzazione sociale su questi temi. Io ci sono arrivato perché avevo un forno in casa, perché ho cambiato delle cose nella mia vita, ho conosciuto dei professori universitari che fanno ricerche e mi hanno dato certe informazioni. Ma se non navighi in queste acque è difficile che ti venga lo stimolo di andare a capire cosa c'è dentro il pane che mangi. A scuola questi temi non vengono trattati. E invece si dovrebbe parlare di alimentazione legata al territorio,

quindi perché mangiare una cosa piuttosto che un'altra, la stagionalità, ecc. Chi può spostare l'ago della bilancia siamo noi. Noi, ad esempio, potremmo andare da un fornaio e dirgli che vorremmo mangiare un pano fatto con grani antichi e lievito madre. La domanda può influenzare l'offerta. Ma prima bisogna prendere coscienza di queste cose, occorre mettere le persone in condizione di fare certe scelte.

Quindi credi di più nella consapevolezza del cittadino, piuttosto che in una sorta di “decrescita felice” imposta dall'alto.

Siamo in un momento storico un po' delicato, non sappiamo bene cosa succederà. Io cerco di stare coi piedi per terra e di seguire il mio sentire. Sono molto convinto delle mie scelte, della strada che ho preso, e continuerò in questo modo, cercando di condividere la mia esperienza. La condivisione di esperienze è la cosa migliore che si possa fare.

Il tuo lavoro ormai è questo, hai smesso di fare materialmente il pane.

Lo faccio solo il sabato mattina.

15 GIUGNO 2023 14 GIUGNO 2023

Fabio Cappelletti

(foto Silvia Bertozzi)

(foto Silvia Bertozzi)

E se nascesse una specie di brand? Se Nel nome del pane fosse presente in ogni città? O magari anche solo quel modo di fare il pane. Una catena di fornai consapevoli.

Mi hai letto tra le righe. Questa è una delle operazioni aziendali che sto facendo. Oggi diamo il 65% del pane che produciamo a rivenditori specializzati nel biologico e il naturale. Lo facciamo in Romagna, in un raggio sostenibile di un centinaio di chilometri, tra Forlì, Cesena, Rimini e Faenza. Vorrei invertire questa percentuale e vendere più pane direttamente. Il pane fatto con questa filosofia, messo di fianco ad altri pani, anche se biologici, perde di valore. Chi lo vende non sa trasmettere cosa c'è dietro. Per me è importante che l'attenzione, la fatica fatta nel tempo per arrivare a questo pane, venga poi percepita da chi lo mangia. L'unica soluzione probabilmente è quella di essere di più in prima linea, dove poter raccontare meglio il prodotto. A settembre ad esempio avremo un nuovo punto vendita a Forlimpopoli. La catena è un'opzione. Ma bisogna trovare il giusto equilibrio.

Forse dovremmo rivedere il nostro concetto di "buono". È buono ciò che mi piace, certo, ma come è arrivato quel cibo sulla mia tavola? Quando mangi il pane dovresti percepire che viene da quei campi, da quel mugnaio, da quel fornaio

Alla fine, comunque, immagino che la soddisfazione più grande sia sempre quella di sentirvi dire che il vostro pane ha un sapore diverso, che è più buono.

Sì. Anche se in realtà, avendo più coscienza del cibo che mangiamo, dovremmo essere in grado di capire cosa c'è dietro. Forse dovremmo anche rivedere il concetto di cos'è “buono”. È buono ciò mi piace, sì, ma se per far arrivare

quel cibo sulla mia tavola ho dovuto inquinare mezzo mondo... Quando mangi il pane, dovresti percepire che viene da quei campi, da quel mugnaio, da quel fornaio.

È anche un prodotto simbolicamente potente, povero, basico, ma fondamentale. Ha perfino un significato religioso. È qualcosa di sacro. Sacralità della terra.

Nel nome del pane ha anche questo senso. È un ridare al pane il valore che ha sempre avuto. Il pane accompagna l'essere umano da centinaia di anni. Forse è il primo alimento che abbiamo trasformato. Il pane è condivisione. Il pane è in tutte le religioni e in mille modi di dire, fa parte della nostra storia su questo pianeta. Vedere come oggi produciamo pane, e che tipo di pane mangiamo, lascia l'amaro in bocca. Ma non c'è solo il pane, potremmo parlare di tanti altri aspetti della vita di oggi. Abbiamo delegato ogni cosa. Una volta il pane ce lo facevamo in casa. E la differenza era abissale. Il pane lo facevi per sostenere la tua famiglia. Ora viene fatto solo per ricavarne un profitto. Ma cosa stiamo mangiando, in realtà?

Romagna, disastro annunciato

Questa intervista è stata fatta prima della catastrofe che ha sconvolto la Romagna. C'erano già state delle avvisaglie il 2 e il 3 maggio (Fabio Cappelletti ne parla, in una risposta). Poi dal 15 al 20 maggio sono scesi 500 millimetri di acqua, per un totale di 350 milioni di metri cubi scaricati su un territorio di 800 chilometri quadrati. Sono esondati contemporaneamente 23 fiumi. L'alluvione ha coinvolto più di 100 comuni, causando 280 frane. Il bilancio parla di 15 morti e quasi 40 mila sfollati. Oltre 5 mila le aziende agricole colpite tra Forlì, Cesena e Ravenna. Raggiunto al telefono in quei giorni da incubo (lunedì 22) - gli chiedevamo se avesse bisogno di aiuto, se poteva essere utile un appello fatto ai nostri lettori - Fabio ci aveva risposto con la voce strozzata, ringraziando per l'offerta, ma dicendosi "miracolato": «Siamo stati a un passo dall'essere allagati in laboratorio, al panificio. Quando abbiamo iniziato a mettere i sacchi di farina davanti alle porte, l'acqua ha cominciato a defluire, probabilmente perché è staripato il fiume più a valle. Le cose importanti le abbiamo salvate. Nel centro di Dovadola siamo stati fortunati. Ma tutt'intorno è un disastro. I problemi più grossi li abbiuamo avuti al podere, in azienda agricola. Però ci sono tante persone che si sono offerte di aiutarci. Ciò che c'è bisogno ora è di mezzi in grado di liberare le stra-

de. Alcune vanno ricostruite letteralmente, perché sono scomparse. La strada per andare in azienda agricola, che usavo di solito, non esiste più. Ma se mi guardo intorno, se penso a ciò che hanno patito a Forlì, Faenza, Ravenna, Cesena... Lì ci sono persone che hanno perso tutto ciò che avevano.

Anche qui purtroppo c'è chi non ha più la casa e la sua azienda agricola. Ci sono persone che hanno molto più bisogno di noi, in questo momento. Aiutate loro se potete. Aiutiamo il popolo romagnolo. Vedo molto sostegno, tante persone che si stanno dando da fare per noi e questa è una cosa bella e importante»

Questa tragedia rende ancora più urgenti le riflessioni di Fabio e di tutti quelli che, come lui, stanno cercando di diffondere un modo diverso di produrre cibo e di fare economia (sostenibile), ragionando in termini di territorio, sviluppando filiere che rispettano la terra e le sue necessità. Tutti conoscono il problema del consumo di suolo e del rischio idrogeologico, dei terreni che non sono più in grado di assorbire la pioggia. Tutti sanno ormai che non serve più contenere (i fiumi che esondano) ma ripensare i piani urbanistici. Tutti dovrebbero capire che il cambiamento climatico porterà a una moltiplicazione di questi disastri. Serve un cambiamento drastico nel nostro modo di coltivare, di consumare, di abitare. Serve oggi, non domani.

17 GIUGNO 2023 16 GIUGNO 2023

N.A.I.P.

Creativo, anomalo, solitario. Dall'avanguardia al palcoscenico di X Factor, e ritorno. La musica come performance liberatoria

Quando fece la sua apparizione a X Factor, lasciò tutti straniti. Cosa ci fa in tv quel tizio strambo, dinoccolato, con la barba fitta e scura, la voce profonda, l'espressione perplessa, come di uno che si chiede “dove sono capitato”? Attenti al loop fu un'autentica rivelazione e divenne presto un fenomeno collettivo. Originale, elettro-pop sperimentale, piena di ironia ma anche di malinconia. «Ogni giorno spunta nuova gente seguita da un sacco di gente», cantava N.A.I.P., che giocava e (si) divertiva, prendendo in giro la bulimia dell'immagine (e della canzone). Ma poi, al di là dello scherzo, quella canzone finiva con un amarissimo «così c'è più nulla di importante da amare». In un mondo fondato sull'esserci, il presenziare, in cui l'algoritmo ha preso il posto della critica e della divulgazione informata (formativa), X Factor segnò la nascita artistica di Michelangelo Mercuri. Ma i più attenti avevano già notato questa presenza eccentrica, difficilmente classificabile, nel panorama musicale italiano. Il suo Nessun album in particolare cominciava con un implacabile mantra: «Dovercela, dovercela fare, dovercela, dovercela fare, ad ogni costo, dovercela». Proponeva canzoni surreali e titoli strani (Oh oh oh, È tutta colpa della Juve Bravi nel breve), ma anche un Teatrino mercatino musicale che non faceva sconti, ironizzando sulla musica che piace, con tanto di nomi e cognomi. Forse qualcuno lo aveva perfino incrociato ai tempi del suo periodo metal, con una band che si chiamava Dissidio. Un amore per i suoni duri e violenti che ritroviamo, a posteriori, in certe asprezze della sua musica, anche quando passa per una loop station, utilizzata con un'attitudine più rock che pop.

Oggi Nessun Artista In Particolare è un musicista che, dopo essere transitato dall'underground al circo mediatico (che gli ha dato l'occasione di mettere alla prova il suo talento), può permettersi di scegliere cosa fare e come farlo, sapendo di avere un seguito importante. Lo dimostra con canzoni (e video) notevoli come Dovrei dire la mia e Ho bisogno di tempo (li trovate in un Ep uscito di recente). Ma anche la volontà di rimanere fedele alla propria libertà, da autodidatta curioso e vorace, che domani potrebbe anche smentire ludicamente ciò che ha fatto ieri, e che un giorno magari vedremo approdare al cinema. Intanto ci ritroviamo a parlare di questo strano presente, in cui il tempo più che scorrere si precipita verso il futuro. Dove andremo non lo sappiamo, ma ci piace rievocare da dove veniamo, i pomeriggi trascorsi a registrare canzoni alla radio o ad aspettare che su Tmc2 passassero i Nirvana. Lui non smette mai di scoprire e riscoprire cose, anche le più inaspettate, vedi ad esempio Parsifal, «disco pazzesco dei Pooh che non avevo mai ascoltato, prog di alto livello, sembrano i King Crimson» (anche se poi, sapendo di averla sparata grossa, sussurra divertito: «beh, forse con i King Crimson ho esagerato un po'»).

Cita anche Giovanni Truppi che «dice questa cosa bellissima: sembra passato più tempo dal 2007 che dal '96. Da un certo momento poi sono successe così tante cose che il resto sembra preistoria».

19 GIUGNO 2023

I NCONTRI (foto Edoardo Conforti)

Partiamo dalla biografia. Sei calabrese di nascita e bolognese di adozione.

Mi sono trasferito a Bologna a 29 anni. Ma da tre mesi vivo a Nord di Milano. Fondamentalmente avevo tutto qua. Bologna è una città stupenda, ma prendevo due treni a settimana, a un certo punto ci potevo pagare l'affitto.

Tornando alle origini: che ragazzo eri? Introverso? Originale?

Ero un metallaro. E infatti poi ho avuto anche un gruppo hard-metal. Ma prima dei sedici anni volevo fare il calciatore. Ero un gran terzino sinistro, secondo me, avevo un mancino niente male.

Di quelli che “arano” la fascia?

Sì, il mio mito era Zambrotta, che in quel periodo giocava nel Bari. Facevo tutta la fascia, avanti e indietro... Poi, a 16 anni, c'è stato questo incontro felice - anzi felice no, perché è partito dolorosamente – con il mondo della musica. Mi regalarono una chitarra. Ma mi ruppi il braccio. Quindi il primo mese da chitarrista l'ho passato col braccio rotto. Poi ho imparato a suonare stampandomi i giri degli accordi a scuola. A casa li ripetevo ogni giorno.

Quindi all'inizio eri un autodidatta.

Ero un metallaro. Bello tormentato. Autodidatta. Ero fan dei Korn. Ma ascoltavo anche la techno che mi passava mio fratello

Lo sono tutt'oggi! Solo ultimamente mi sto approcciando alla teoria della musica. Sono sempre stato autodidatta, anche quando ho messo insieme la mia prima band, che era hard rock ma è diventata subito più aggressiva, in zona metal. Con i Dissidio abbiamo fatto un disco e un tour molto bello. Un'esperienza che si è chiusa tra il 2016 e il 2017. Poi è nato N.A.I.P.

Ma eri un metallaro anche interiormente, uno arrabbiato col mondo?

Ero bello tormentato.

Cosa ascoltavi in quel periodo?

Dagli Slayer ai Korn. Da adolescente ero molto fan dei Korn, del doom metal, i System of a Down e tutta quella roba là, mischiata ai Nirvana e anche alla techno che mio fratello mi passava in maniera clandestina.

Quindi la curiosità per l'elettronica risale a quegli anni.

Probabilmente sì. Ascoltavo la musica che mettevano nei rave, molto aggressiva. Ma ai tempi non sapevo distinguerla dal resto. Un fatto abbastanza comico che mi è capitato da ragazzo è quando ho capito che la musica che piace a me non piace a tutti.

Era la festa di fine anno, non ricordo di quale classe, forse la prima media. Una profes-

soressa ci chiese di portare un disco. Io ne portai due: uno degli Offspring che mi piaceva tantissimo, Ignition e uno di hardcore elettronico da rave, molto pesante. Per me era divertente, ma quando lo misi, i miei compagni di classe dopo tre secondi mi costrinsero a toglierlo. “Ma cos'è sta cosa?”, dicevano. E io: “Ma come fa a non piacervi?”.

La scoperta sconvolgente dell'altro.

Anche la scoperta dei generi musicali, che non ho mai voluto accettare.

Che esperienza è stata con i Dissidio?

Molto formativa. L'esperienza di una band è sempre una figata, soprattutto quando è composta da amici. È il sogno di tutti i musicisti: la classica storia degli amici di scuola che fanno una band e crescono insieme. C'è una band che si chiama Gojira, fa progressive metal e ha proprio questa storia; io li adoro musicalmente ma mi piace anche il romanticismo che c'è dietro.

Imparai tutto in quegli anni. Imparai a sbattere contro tantissimi muri, anche perché il genere era difficile. Forse oggi – visto che anche grazie ai Maneskin c'è stato un ritorno alle chitarre in Italia – con una band del genere le cose sarebbero andate diversamente. A quei tempi era un progetto completamente anacronistico.

21 GIUGNO 2023 20 GIUGNO 2023

N.A.I.P. (foto di Ivana Noto)

(foto Edoardo Conforti)

La decisione di diventare solista è stata il frutto delle circostanze o è una cosa che meditavi da tempo? Chi ti conosce, oggi, pensa a te come un musicista indipendente, che sperimenta suoni e che crea le sue opere in assoluta solitudine.

La genesi di N.A.I.P. è questa. Venivo da un'esperienza di band, ma mi rendevo conto che la mia mente, la mia scrittura, andava più veloce di quello che riusciva ad accadere. Anche perché lentamente stavamo diventando tutti più grandi, ognuno lavorava a cose diverse e le prove erano sempre più rare. Banalmente quello che ho fatto è stato acquistare degli strumenti elettronici e guardarmi un botto di tutorial online. Poi ho iniziato. N.A.I.P. nasce dall'improvvisazione.

Ci ricordi come è nato il nome del progetto? Era già particolare all'inizio, ma lo è ancora di più ora che sei un artista riconosciuto come “molto particolare”.

La primissima volta in cui pensai al nome ero in auto. Quando mettevi un disco che lo stereo non riconosceva, compariva la scritta “nessun album in particolare”, oppure “nessun artista in particolare”, o “artista sconosciuto”. Ricordo che ero sulla Citroën ZX di mio fratello (io ho due fratelli molto più grandi di me). Leggendo questa cosa, mi veniva sempre da ridere, e una volta pensai: “Se mai avrò un progetto musicale, un giorno, lo chiamerò “artista sconosciuto” o una cosa del genere”.

È stato più traumatico o più affascinante, il passaggio dal mondo dell'underground a quello dell'intrattenimento televisivo?

Mi ha aiutato molto il fatto di aver fatto tanto teatro. Anche con i Dissidio eravamo molto teatrali, avevo messo questa cifra all'interno del progetto.

Da sempre ho avuto questa spinta del voler rendere tutto scenicamente impattante. Quando sono arrivato nel mondo dell'avanspettacolo televisivo, l'ho visto come un potenziamento possibile di cose che avevo in testa. È come se a un bambino che ha cinque giocattoli gliene avessero regalati altri cinquanta.

Non avevi paura di “tradire te stesso”, o qualcosa del genere?

C'è stata una fase iniziale, le prime due settimane, in cui ero totalmente in crisi. Era arrivato il momento in cui dovevo capire se questa cosa volevo farla davvero. Ciò che intendevo difendere, a ogni costo, a cui tenevo di più, era la credibilità, la coerenza con me stesso. Quando perdi quella è finita. Quindi ho cercato di farmi un'idea, chiedendo anche ad amici e colleghi. E devo dire che la scelta si è rivelata felice, anche perché ho smesso di fare mille lavori, o meglio, mi sono messo a fare solo questo come lavoro, declinato in mille modi. La fase della crisi è stata superata con la costruzione e la produzione di ogni spettacolo, ogni cosa da fare. Ero dentro “la mia roba”.

Riguardandoti in televisione forse ti sei resi conto anche dell'impatto che potevi avere sullo schermo, con una produzione importante. Ancora adesso le tue performance a X Factor sono pezzi di tv e live notevoli.

Quella era una cosa di cui, lì per lì, non mi rendevo conto. Ora ogni tanto mi riguardo delle cose e ancora oggi, dopo un po' di distacco, mi dico: “Cazzo, comunque, figo!”. Se le persone ricordano ancora con piacere quell'edizione, non posso che riconoscere il buon lavoro fatto.

Adesso come la vivi? Rimarrà una parentesi, in un mondo comunque lontano da te? Ti senti destinato a una nicchia di ascoltatori esigenti? Oppure segui il flusso?

Di base seguo il flusso. Sicuramente quella cosa mi ha permesso di fare delle esperienze, mi ha aperto delle porte, ha iniziato a farmi pensare e a pensarmi in un altro modo. A volte si trovano solo tante porte chiuse e si persiste in una specie di tormento, che può essere anche liberatorio. Ma nel momento in cui all'incompreso viene aperta la porta della comprensione, allora dice: “E ora che mi hanno capito chi sono? Da chi scappo? Con chi ce l'ho?”. Tutte queste cose sono successe negli ultimi due anni e quindi ora, lentamente, seguendo il flusso, mi sto dando delle risposte. Sto cercando la mia nuova nicchia, il mio nuovo piccolo medio grande pubblico. Ho fatto un tour nei club di recente ed è andato molto bene. Questa bella risposta del pubblico esiste.

23 GIUGNO 2023 22 GIUGNO 2023

N.A.I.P.

Due immagini di un recente concerto al Locomotiv di Bologna

(foto Giorgia Zamboni)

(foto Giorgia Zamboni)

La tua musica suona come una critica al sistema, anche quando viene dall'interno del sistema. Immagino che sia lo stesso paradosso con cui giochi nei tuoi testi, che ti consente di ironizzare su chi dice sempre la sua, dicendo la tua, o di scrivere di un autore che non riesce a scrivere.

Certo. Prima scrivevo in un contesto che era molto lontano da questa industria. Ora in questa industria ci ho fatto una passerella, conosco tantissime persone, tante dinamiche. All'inizio sembra un paese dei balocchi, dove accade una specie di magia. Ma col tempo ti rendi conto delle cose marce, malate, assolutamente incoerenti, che educano anche male l'ascolto, il ragazzo che vuole suonare. Anche chi è “educato” viene diseducato. Oggi ho voglia di comunicare questo nuovo fastidio. Ci sto lavorando su, sto riflettendo sulle sensazioni che provavo guardando da lontano cose che ora vedo da vicinissimo.

Ma tu sei un metodico che si siede davanti al foglio bianco, per creare? Oppure inciampi nelle cose, ti affidi all'intuizione?

Tutte le cose che creo nascono da una voglia di liberazione. Ma oggi, nella nuova regola dello strano, l'essere normale ti fa strano

Una cosa non esclude l'altra. Io prendo tanti appunti, sia musicali che in parole. In questo periodo sto riordinando gli appunti presi negli ultimi tre anni ed è come sfogliare un album dei ricordi. Come dicevamo prima, tre anni fa sembrano quindici anni fa. Prendo appunti e poi li metto insieme, faccio dei collage, cerco di capire come possono essere in armonia cose apparentemente lontane. A volte però utilizzo anche altri metodi. Magari mi metto davanti ad Ableton, butto giù una batteria, ci metto su delle armonie, sperimento. A volte è una cosa molto istintiva.

Immagino che non ti fai ispirare solo dalla musica. Dentro i tuoi lavori c'è di tutto, soprattutto le arti performative.

Ora ad esempio sto lavorando su un beat che è partito da un colpo di tosse. Ci sentivo una strana cosa dentro, l'ho registrato, l'ho modulato, poi boh... Ragionando su una possibile performance, penso già che all'interno di un ipotetico spettacolo io mi possa ammalare trasformando il colpo di tosse in una canzone. Dopo di che una cosa tira l'altra.

So che gli artisti non amano spiegare la propria opera...

...Non sono un artista, ma un operatore dello spettacolo

So che gli operatori dello spettacolo non amano spiegare il loro lavoro. Ma qual è l'idea centrale, il messaggio, se c'è, il sentimento che attraversa la tua musica?

Alla fine mi sono reso conto che tutte le cose che compongo nascono da una voglia di liberazione.

Poi è tutto cangiante. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno ci sono varie voglie di liberarsi da qualcosa. Ma credo che il sentimento che tiene insieme tutti i brani sia proprio questo desiderio di sfogarsi. Una sorta di preghiera senza Dio. Un “alleggerimento”.

In effetti la tua musica porta dentro di sé delle note cupe, dei suoni duri, anche quando sembra essere divertita.

L'ironia che deriva da uno stato di disperazione. Il focus potrebbe essere questo. Ora che mi ci fai pensare, lo penso. Ma ci dovrei riflettere meglio per metterlo a fuoco.

Il fatto di essere sempre indicato come l'originale, l'eccentrico, da cui ti aspetti sempre qualcosa di strano, non rischia a volte di essere un peso? Il dover essere un'anomalia.

Dipende da quanto ho voglia di divertirmi. In questo periodo, l'assist che ti dà la realtà che viviamo, è che a volte quando non fai quello strano diventi strano. Nella nuova regola dello strano, l'essere normale ti fa strano. Quello che ora sto cercando è l'assenza di questo elemento. Ma vorrei strutturarlo.

Tutto ciò che ho scritto deriva da anni in cui ero molto tormentato da tantissime cose. Negli ultimi tre anni sento di essere cambiato per vari motivi, varie cose che sono successe. Quindi sono curioso di sommare le due esperienze in una nuova combinazione.

25 GIUGNO 2023 24 GIUGNO 2023

N.A.I.P.

Alena Ettea

(foto Agnese Cornelio)

Nel mondo della musica, soprattutto dei live, finita l'emergenza sanitaria c'è stata una sorta di “liberi tutti” che è diventata una valanga perfino esagerata.

Infatti l'anno scorso ci sono stati dei buchi pazzeschi e c'è anche chi si è cappottato. E questa è una disgrazia. È come un'invasione di campo prima della fine della partita.

Come lo vedi questo periodo? La musica gratis, gli eventi che si moltiplicano senza una logica. Com'è essere artisti in un momento del genere? Immagino che sia difficile anche per voi orientarvi.

Da un lato, questa cosa mi dà l'assist per poter spingere ancora di più il lato creativo del live. Oggi il musicista vive di concerti, il fatto che il palco sia ancora più importante, mi stimola a offrire live ancora più belli. Ma dall'altro lato, posso dire che non ci si capisce un cazzo. Le major non ci capiscono nulla da tantissimo e inglobano realtà più piccole di cui non sanno cosa farsene, hanno capitali che non sanno come investire. Viviamo in un canzonificio continuo, un vero macello. Tanto che in questo periodo sto lavorando a insonorizzazioni di eventi non musicali, su commissione.

Tipo un evento del Corriere della Sera in cui dovrò insonorizzare dei suoni del pianeta Terra. Facendo delle cose di ricerca, il lavoro diventa anche interessante. Continuo a tenere un piede dentro e uno fuori per preservare la mia salute psichica.

Hai un sogno proibito, artisticamente parlando?

Vorrei fare un film. Ad oggi è un percorso ancora bello lungo, ma la cosa mi stimola. Ho tante idee, bisogna inquadrarne una e andarci dritto e deciso. C'è bisogno di tanto tempo e tante cose, però perché non immaginarlo, intanto?

Ti vedo bene in un film alla Tati.

Sarebbe bello un nuovo Playtime. Ma tra i miei film preferiti c'è Taxi driver. Mi ha sempre affascinato tantissimo quel tipo di personaggio, ai margini della società, la sua inquietudine e la sua poesia. Mi piacerebbe costruire un personaggio di questo tipo e raccontarlo in maniera credibile e sincera.

Qual è la tua redness? Cosa ti dà la voglia di alzarti la mattina?

A volte può essere un evento, un concerto che devo vedere, un film nuovo che è uscito, l'attesa di qualcosa di bello, da “fruitore di”. Ma in realtà quello che mi fa scendere dal

letto, che mi fa compiere quell'azione con entusiasmo, è pensare che, potenzialmente, ogni giorno potrei fare qualcosa di bello, anzi di così bello come non l'ho mai fatto prima. Ogni giorno potrebbe essere quello in cui faccio qualcosa del genere dal punto di vista creativo. È un match aperto. Mi dico: magari è oggi. Poi invece non è oggi, ma il fatto che non accada non mi toglie l'entusiasmo per il giorno dopo. Anzi. Mi piace questa cosa.

Molto bello. Anche romantico.

Un po' matto, forse. Quando sei solo, o sei ricco o sei pazzo. E io non sono ricco. (f.t.)

27 GIUGNO 2023

N.A.I.P.

(foto Andrea Ciccalè)

(foto Edoardo Conforti)

(foto Giorgia Zamboni)

Alessandro Deho'

La luce in fondo al buio. Vita solitaria (ma piena di incontri) di un prete che ha

«Ti anticipo che la mia esperienza di vita è molto ordinaria, spero di non farti fare un viaggio a vuoto». Mi scrive così, Alessandro Deho', mentre ci accordiamo sul giorno in cui incontrarci a casa sua, nelle colline della Lunigiana. Anzi, scrive “davvero molto molto ordinaria”, per rafforzare il concetto. Il che suona quasi paradossale, pensando a quanto in realtà sia speciale, rara, profonda, la sua esperienza, così come il pensiero e le scelte di vita che ha generato. Un sacerdote appassionato, super-impegnato, amante dei progetti articolati (per “aiutare gli ultimi”), fatti anche di arte e cinema, che diventa una specie di eremita, dopo aver sistemato una casa abbandonata, in un paesino con cinque residenti, vicino a un santuario rimasto fuori dal circuito del turismo religioso. Ma forse ha ragione lui, bisognerebbe capovolgere la prospettiva, il nostro senso dell'ordinario e dello straordinario. In fondo Alessandro Deho' ha “solo” fatto l'infermiere e il prete da oratorio, ha soccorso anziani e malati psichiatrici, ha scritto qualche libro, e alla fine ha scelto una vita di preghiera e solitudine in un luogo fuori dal mondo ma non troppo, lontano dalle istituzioni ma rimanendo “istituzionale” (nella forma, così come nell'ostinata umiltà con cui rifiuta di proclamarsi diverso).

Cosa c'è di più ordinario della voglia di capire chi siamo e cosa ci rende umani, il senso di ciò che facciamo?

Chi non conosce la malattia, la solitudine, la morte?

La differenza la fa il modo in cui vivi queste esperienze. Sprofondare dentro la vita e le sue passioni, senza trasformarle in astrazioni filosofiche, teologiche o

pastorali. La differenza la fa il coraggio di guardare la disperazione negli occhi, di stare accanto a chi soffre, di ascoltare chi ha bisogno, per poi abbandonarsi (alla vita, a Dio). La luce si trova in fondo al buio. Sta qui la verità della sua “ordinarietà”, come quella di tante altre persone che lo fanno giorno per giorno, lontano dai riflettori, nella loro semplice vita. Ci accordiamo, scherzosamente ma non troppo, sul fatto di essere fin da subito “diretti e sinceri come fossimo vecchi amici”. Lui confessa di essere un po' stanco di parlare di sé. Ma poi lo fa con una sincerità e generosità commoventi, anche quando si tratta di raccontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita, la morte di suo padre, durante la prima ondata Covid, ricordando le parole con cui lo ha lasciato, benedicendolo, “liberandolo” in qualche modo da tutto ciò che si sentiva obbligato ad essere.

Crocetta si trova in fondo a una strada tortuosa, che si arrampica su una collina. Un luogo che si trova a metà strada fra la Toscana, l'Emilia e la Liguria. Più si procede lungo i tornanti, oltre Mulazzo (dalle parti di Pontremoli), più la strada si fa stretta. Chi si inoltra fin quassù deve avere una forte motivazione per farlo. In cima c'è il Santuario della Madonna del Monte, semi-abbandonato, in cui la messa è tornata proprio grazie ad Alessandro (la cui storia è partita dal Bergamasco, a Romano di Lombardia, 48 anni fa).

Un chilometro prima c'è un gruppo di edifici – e un punto di ristoro riaperto di recente – tra i quali ci si incammina a piedi.

28 GIUGNO 2023

scelto il silenzio, la natura, la "normalità"

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

La sua casa è l'ultima, in fondo alla stradina. È semplice e bella, un magnifico rifugio che si affaccia sulla valle, con un orto, uno spazio in giardino da condividere con gli ospiti, un capanno in legno. Ci vive insieme al suo cane, Dulcinea, in onore di Don Chisciotte, personaggio che ha sempre amato.

È uno di quei luoghi in cui passeresti volentieri qualche giorno in ritiro, a leggere, a meditare, a confrontarsi con altri “cercatori”. In effetti Alessandro ha immaginato questa possibilità. O meglio, aveva pensato che il Santuario potesse diventare un luogo di ospitalità per viandanti e pellegrini. Poi c'è stata l'emergenza sanitaria, e i pensieri sono cambiati insieme alla vita e alle scoperte fatte lungo il cammino.

Io sono cresciuto dentro l'istituzione e ne ho subito il fascino. Non la giudico. Ha una sua funzione. Ma qualsiasi modello, per quanto bello, se non ascolta l'altro è una violenza. Mi sono accorto che amavo la riuscita dei progetti più delle persone

Su una panchina di legno c'è scritto “I Care”. Lui viene da quel modo di intendere il mondo, da Don Milani. Su un'altra troviamo un “Pace e bene”, l'altro punto di riferimento, san Francesco, presente in forma di immagine anche nel luogo in cui prega, dove la Croce convive con una statuetta del Buddha. Ci sono anche stanze piene di libri, cd, dvd. L'opera completa di Ozu (straordinario regista giapponese, capolavori per cinefili) convive con quelle di Mozart e Beethoven, e un grande poster dedicato a Pollock. Alessandro è un uomo di cultura. Non esibita, ma fruita ed elaborata. Lo si capisce dall'ordine disordinato, le cose accumulate e impilate una sull'altra. Ed è anche uomo di accoglienza, che ha sempre un letto pronto per l'ospite eventuale, anche improvviso.

Ci sediamo all'aperto, è una bella giornata di sole. Gli chiedo del libro che ha scritto insieme a Davide Brullo, Nuovo alfabeto del sacro (pubblicato da Aliberti), da cui è nata l'occasione di questo incontro. Lui risponde che è stato una sorpresa. «Per me Davide è un fuori-

classe assoluto. Non mi aspettavo di scrivere un libro con lui. Ero andato a trovarlo in uno dei miei giri, a un festival, a Pietrasanta. Avevo appena letto Rinuncio il suo romanzo. In quel periodo stavo cercando di capire perché ero finito in questo posto. Credevo di averlo capito, ma non era vero». Partiamo proprio da qui. E qui torneremo, alla fine.

Ora lo hai capito perché sei venuto qui? Sì. Anche se a volte faccio finta di no.

Sembra complicato. La mia è una formazione lombarda, da parrocchia militante. Sono cresciuto con l'idea del servizio agli ultimi. La mia famiglia è sempre stata molto cattolica. Tanto per capirci, ogni tanto si andava a messa da Turoldo. I nomi e i libri che giravano in casa erano don Milani e Primo Mazzolari.

Chiesa cattolico-sociale. Molto sociale. In fondo la mia vocazione è da oratorio, non è “da eremita”.

Prima però hai fatto l'infermiere. Io vado avanti per passioni. Non ho mai avuto un grande sguardo sul futuro. Sono cresciuto timido e appassionato. Dentro la vita. Ho divorato di tutto, libri, teatro, cinema, senza una minima istruzione. Anche nella Chiesa ero timido ma propositivo, sempre dentro le cose fino in fondo. Terzo mondo? Vado in missione! Conosco il commercio equosolidale? Entro nell'equosolidale. Scopro la montagna? Vado a fare il corso di roccia... Tutto così. Era lo stile di mio papà. A livello scolastico è sempre stato un trauma. Non ho mai trovato nessuno che desse fiducia a quel ragazzino che era appassionato ma non sistematico. Che non sapeva studiare. Infatti la mia storia scolastica è devastante. Ho fatto due anni di Itis senza sapere nemmeno perché. Non l'ho capito ancora adesso. Mi piaceva scrivere, ma il latino e il greco erano troppo difficili e allora niente liceo. Poi ho lasciato l'Itis e mi sono iscritto alla scuola per infermieri.

Sei stato in Africa ?

Quando avevo vent'anni, con i missionari di Treviglio. Sono stato in Marocco, un'esperienza di incontro con l'Islam, che all'epoca non era così scontata.

Un missionario mi chiese se volevo diventare missionario. Non ci pensavo minimamente. Avevo finito la scuola per infermieri e stavo aspettando di fare l'altra esperienza forte della mia vita, l'anno di obiezione di coscienza. L'ho fatto da pacifista convinto. Ci credevo davvero tanto. Avevo scelto un centro per malati terminali di Aids, ma la presentazione andò malissimo, arrivai tardi. La Caritas mi dirottò provvidenzialmente a Lecco, a Somasca, in una casa famiglia per minori a rischio, allontanati dal loro nucleo famigliare. Io arrivavo dal triennio della scuola per infermieri professionali. Studiavo e lavoravo insieme. Cinque ore di lavoro al giorno e quattro di scuola. Poi, secondo loro, avrei dovuto andare a casa a studiare, ma io avevo in mente il Terzo mondo, il Rwanda, il pacifismo, i libri, il cinema...

Quindi fu un disastro. Mi piaceva il lavoro, la scuola invece no. Alla Maturità mi ha salvato il fatto che è uscito un tema sugli anziani, un tema sociale.

Perché l'anno a Somasca è stato provvidenziale?

Sono arrivato negli stessi giorni di un altro ragazzo, più grande di me. Lui doveva diventare prete, ma l'hanno fermato e gli hanno chiesto di fare questa esperienza. Claudio era di Ossona ed era molto diverso da me. Arrivava da scuole private, con una formazione di destra, anarchismo cattolico, conservatore. Ci siamo incrociati grazie ai film di Nanni Moretti. Abbiamo visto insieme La messa è finita... Lui è stato un vero educatore per me. Mi prendeva anche in giro, ma sapeva cogliere la mia essenza, la mia singolarità. Mi ha dato fiducia. Io arrivavo sfasciato dalla scuola, credendo di essere mezzo scemo. Per me era una lotta, io dovevo fregare loro e loro dovevano fregare me. Lui invece mi diceva che avrei dovuto fare il liceo. A quel tempo avevo finalmente scoperto il gusto di leggere ciò che volevo. In quel periodo era Il mondo di Sofia. Lui, che era laureato in Filosofia, alla Statale, invece di prendermi in giro mi ha detto: “Aiutami a stare in allenamento, se hai voglia partiamo dai tuoi filosofi e facciamo filosofia insieme”. Mi ha spiegato Marx, Nietzsche...

31 GIUGNO 2023 30 GIUGNO 2023

Deho'

(foto di Luca Brunetti)

Alessandro

Seguivamo i ragazzi durante il giorno, ma la sera e la mattina presto ci dedicavamo alla preghiera e alla filosofia. Siamo rimasti amici, tanto. Lui non mi ha mai forzato ad andare in seminario. Ma mi raccontava la fatica di essere prete dentro il sistema.

Poi in seminario ci sei andato, dopo anni. Claudio, purtroppo, è morto quando era ancora giovane. Una storia incredibile. Io come infermiere ho lavorato in psichiatria e in ematologia. A quel tempo c'era un ragazzo somasco che è morto nel mio reparto, a causa della leucemia. Io raccontavo tutto di quel ragazzo a Claudio. Ma un giorno, quando io ero già entrato in seminario e lui era diventato padre spirituale a Como, mi ha chiamato e mi ha detto di avere la leucemia. È morto mentre frequentavo il primo anno di Teologia. Di fatto, in quell'anno passato insieme, io gli ho raccontato la sua fine e lui mi ha raccontato la mia storia.

Non lo dimenticherò mai. Sono stati anni commoventi. Ho imparato la bellezza di chi è lontano da te, quanta ricchezza ci sia in questi incontri.

Facciamo un passo indietro: ci racconti perché avevi scelto psichiatria? È una scelta impegnativa. Avevo vinto un concorso, miracolosamente. A Bergamo, a Borgo Palazzo, dove c'era il famoso manicomio. Io era stato assunto a tempo determinato ai Riuniti di Bergamo dove c'era il reparto di acuti, i casi da sedare e riconsegnare ai Cps. Ero un ragazzino. Mi ricordo la violenza, i pazienti legati... Ma se oggi dovessi fare di nuovo l'infermiere chiederei di tornare lì.

Lo hai anche scritto. Torneresti in psichiatria o in una casa per anziani. Perché?

Sono luoghi in cui tocchi la sofferenza, a volte la disperazione. L'impotenza.

Lì non vai a salvare qualcuno, ma ad accompagnare. Esattamente! Ecco perché sono qui, ora! Io ho fatto il prete perché in qualche modo c'era sempre questa idea di essere utile e di servire. Avevo bisogno di andare oltre. Forse ero un po' stanco della parte organizzativa della parrocchia. L'illusione che servisse un programma pastorale raffinato.

Il mio era bellissimo, c'era la Bibbia, c'era l'arte, il sociale, il cinema. Però era vuoto. Alla fine rischiava di diventare una corazza che mi teneva lontano dall'incontro personale con gli altri.

Non era anche l'occasione di provare a ispirare, consigliare, educare? Chi guarda la tua storia da fuori, può pensare a una specie di fuga.

Sì, me l'hanno detto e forse c'è anche una parte di verità. Forse sono scappato. Come sono scappato dall'Itis alla scuola per Infermieri, e da lì al seminario. Forse erano tentativi di sopravvivenza.

O forse andavi semplicemente incontro a te stesso, al luogo in cui dovevi essere. Quello di sicuro. Ma evidentemente per andarmi incontro dovevo anche scappare da una parte di me o da qualcos'altro.

Dall'organizzazione e dall'istituzione, probabilmente. Sembri allergico a qualsiasi forma di potere e gerarchia. Adesso sì. Ma perché in passato ne ho subito il fascino e

l'ho esercitato anch'io. Non ci sarà mai un mio giudizio negativo su chi è dentro il sistema, perché io sono cresciuto in quella logica, che credevo fosse giusta. Il seminario per me è stato una rivincita, perché lì dentro sono sempre stato apprezzato tanto, forse troppo, mi sono rinforzato. Uscito da lì, alla prima esperienza, il vescovo mi aveva dato tantissima responsabilità: dovevo iniziare a pensare all'inter-parrocchialità. Avevo una fortissima fiducia nel progetto pastorale. Era il sogno di una vita: il centro cattolico sociale cristiano, con spruzzate orientaleggianti, aperto agli altri. C'era tutto il mio mondo. Ma qualsiasi modello così forte, per quanto bello, se non ascolta l'altro è una violenza. Mi sono accorto che amavo di più la riuscita del progetto delle persone. Gli adolescenti in fondo sono adolescenti e ti dicono di no. I campi estivi, ad esempio, erano momenti in cui cercavo di dare “l'essenza”: la montagna, l'arte, cinema (ho fatto perfino un campo su “Caro diario)”. Ma nell'ultimo che ho fatto, prima di venire qui, non ho preparato niente. Prima di partire ho semplicemente chiesto loro di dirmi tre canzoni che ascoltano. Erano canzoni di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza. C'era molto rap e trap, musica inglese, Mengoni, Pausini. Questo è l'adolescente, e bisogna partire da lui.

33 GIUGNO 2023 32 GIUGNO 2023

Alessandro Deho'

Come ha fatto Claudio con te. Claudio infatti non mi ha imposto la sua visione del mondo, ma ha raccolto la mia. Io invece ero così preoccupato di far vedere che ero bravo a fare il prete, che la diocesi si fidava di me, che rischiavo di schiacciare le persone. Sono arrivato qui dicendomi che in parrocchia è andata bene, ma io non sono fatto per fare l'uomo di potere. Vengo a Crocetta e sfilo fuori le cose che so fare: scrivo, vado in giro a predicare esercizi, accompagno la gente sulla Francigena, vado a recuperare un po' di cose di arte, organizzo cose legate al cinema... Lascio fuori tutto ciò che è organizzazione e potere. Sono arrivato qui con questa idea. Il padre

Faccio fatica a definirmi eremita. Non voglio invadere quel campo sacro. Vivo nel silenzio, nella preghiera, nell'accoglienza, ma per me è fondamentale l'incontro

gesuita che mi segue mi ha detto: “Tu pensi che Crocetta sia la tua terra promessa? Invece è il tuo deserto. Vediamo cosa ti sta chiedendo il Signore”.

Il deserto è anche il luogo della tentazione. Altro che! Tutte le parole qua diventano violente. Finché fai poesia sull'insignificanza è un conto, ma poi quando lo sei... Il timido doveva lasciar fuori tutti i ruoli che si era costruito con tanta forza. Io che mi ero vestito da prete, prete progressista, prete scrittore, prete riconosciuto, qua ero zero. Dovevo essere Alessandro e basta. Con tutte le sue fragilità. Sono tornato davvero a casa. Il rapporto con la montagna, la natura, il silenzio, quella parte mistica che un po' mi fa ancora sorridere ma che forse c'era già.

Dici di non sentirti un eremita, ma di fatto l'eremita sceglie una vita come la tua, di preghiera e di silenzio, fuori dalle logiche istituzionali, anche per riscoprire la propria capacità di ascolto, l'essenza della relazione con l'altro.

In effetti faccio fatica a definirmi eremita, ma comunque vivo nel silenzio, nella preghiera, nell'accoglienza. Io però alzo tanto l'asticella sull'incontro. Anche questa è stata una scoperta. Dopo la parrocchia avevo bisogno di silenzio e distanza. Adesso invece sono contento di incontrare le persone, ne incontro tante, mi sposto anche, se serve. Non voglio andare a invadere un campo che sento sacro, la spiritualità dell'eremita e di chi sceglie quella strada. Non voglio quell'etichetta, fingerei se mi definissi eremita fino in fondo. La mia è davvero una vita normale. Avevo questa idea di pagarmi il mutuo, di dover stare attento alle spese, pulire, farmi da mangiare. Mi ricordo che ho esultato quando mi è arrivata la tassa dei rifiuti. Mi sono detto: finalmente sono normale!

Che tipo di preghiera o di meditazione pratichi? Come cerchi l'esperienza di Dio?

In seminario ho praticato tantissimo la preghiera ignaziana. Sono molto legato alla spiritualità di Ignazio, la riscrittura del Vangelo, entrarci con quello sguardo, anche se all’inizio facevo sempre fatica a passare dalla meditazione alla contemplazione (una forma di preghiera più passiva). Ho cercato per anni esperienze di confine col mondo orientale, però sono sempre rimasto legato alla Parola, tantissimo.

Ricordo di aver partecipato a un corso di esercizi incentrato sulla meditazione silenziosa che mi mise in difficoltà: ero in crisi d'astinenza da libro. Adesso invece lascio molto spazio al Silenzio. C'è poi tutto il tema della liturgia delle ore, che mi appartiene. E l'Eucaristia, ovviamente, tutti i giorni. Diciamo che ho messo insieme tante cose, esperienze diverse. Quando sono venuto qui mi ricordo un momento da Into the Wild, la libertà più totale, che un po' mi faceva paura. Sono subito andato a rileggermi alcune regole classiche del monachesimo, perché temevo di smarrirmi dentro questa libertà. Lì è stato bravo il padre gesuita che mi accompagna e che mi suggerì di essere più libero, di non andare a costruire una chiesa, una religiosità, fuori dalla chiesa. Se il Signore mi ha chiesto di abitare a Crocetta... Quando prima sentivo dire che “tutto è preghiera”, mi veniva il sospetto che dietro non ci fosse niente. Ora rimango aperto a tutte le esperienze. Di sicuro questo è diventato un luogo in cui l'incontro con le persone è facile. Anni fa avrei arricciato il naso di fronte a certe formule che mi sembravano un po' vuote, ma l'incontro con l'altro è davvero la manifestazione di un incontro e di una prossimità con Dio. Così come lo sono

la natura e lo stare nel silenzio. A volte devo solo ricordarmi di spegnere il cellulare e allora anche camminare diventa un modo di pregare.

Tu hai incontrato una Chiesa molto aperta. In questo sono stato davvero fortunato, hai ragione. Ho incontrato persone che si fidano e che accettano questa cosa. Anche perché faccio un servizio in tre parrocchie, senza essere parroco. Si tratta di un impegno davvero minimo, la messa della domenica, i funerali. Ieri ho celebrato per tre persone. Sono comunità che resistono, ma piccolissime. Sono contento che ci sia questa fiducia nei miei confronti e, per certi versi, non mi sono mai sentito prete come adesso. Adesso che c'è una chiesa che incrocio e incontro quotidianamente, nelle persone che vengono qui e che stanno diventando tante.

Che tipo di persone?

Qualsiasi. E per i motivi più vari. Mi fa sorridere questa cosa: io, che ero riuscito a trovare questo “spazio di protezione” così bello, ora incontro persone che non conosco fino a quando parcheggiano in piazza e vengono da me.

35 GIUGNO 2023 34 GIUGNO 2023

Alessandro Deho'

Persone “alla ricerca”. Sì. Spesso anche persone in crisi. Qualcuno è incuriosito da quello che ho scritto.

Che limite ti dai? Rischia di diventare una valanga. Il limite è il tempo. La mia fatica, il mio timore, ancora oggi, è quello di deludere. Io sono una persona che ascolta, ma non sono un guru illuminato. Ed è anche difficile dover dire di no alle persone. Faccio quello che posso. Sto riscoprendo tanto il valore dell'amicizia. Ricordi il finale de La messa è finita?

Quando dice: “vado dove hanno bisogno di un amico”. In seminario quel finale lo avevano devastato: “noi non siamo amici, siamo preti”. Sembrava un finale stupido, una fuga. Poi lui se ne va Patagonia. Sorrido perché anni dopo anch'io ci sono andato per davvero. E poi la mia Patagonia è diventata questa.

Mi chiedo: perché siamo così sospettosi sulla qualità spirituale dell'amicizia? Il problema vero è che non posso essere amico di tutti, perché non ce la faccio fi-

sicamente, mi arriva addosso tanta di quella roba. Quando ci sono, sono per loro totalmente, ma poi sono così tanti, cosa posso fare? Dico: Dio te li affido! Sarà infantile, ma non posso fare altro. Faccio sempre più fatica a pensarmi nella parte del predicatore. Due settimane fa ero ad Albino, in un eremo francescano. Mi hanno chiamato quattro frati, a predicare gli esercizi. Mi hanno detto: vogliamo fare una cosa nuova, vogliamo vivere insieme, scambiarci impressioni, ascoltarci. È stata un'esperienza commovente. Abbiamo fatto cinque giorni insieme in cui ognuno è riuscito a mettersi nelle mani dell'altro. Qui accadono cose di questo tipo. Anche solo il prete che viene dal Sud Italia per confessarsi e poi se ne torna a casa.

Tu comunichi gioia, calore. Quando scrivi, invece, c'è tanta sofferenza. Il Nuovo alfabeto del sacro, per certi versi, sembra un libro profetico della Bibbia. Ha delle pagine molto cupe. I tuoi “misteri”, i ricordi delle tue esperienze da infermiere, sembrano contemplazioni ai piedi della croce. Se andiamo a parlare di gioia, come facciamo spesso anche nelle parrocchie, in modo superficiale, ci contraddiciamo subito. Si capisce che è una gioia senza radici. Per dire questa cosa della felicità, ho dovuto fare un attraversamento. Il mistero del Cristianesimo è questo: la gioia non è distaccarsi dalle passioni, ma sprofondarci dentro così tanto fino al punto che stai per morire. Ho questa fissa per la morte da quando ho pochissimi anni. Ho visto morire tante persone, mio padre, il mio amico Claudio... Il mistero vero è che devi scendere fino in fondo a quel gorgo nero per intravvedere dei lampi di luce. Non si dà la resurrezione fuori dal crocefisso. Bisogna avere le stigmate. Se parliamo di felicità senza il pianto e la povertà, senza sentire che questa cosa è viva e massacrata dalla vita, non siamo credibili.

Qui forse è dove Oriente e Occidente si divaricano in due strade diverse. L'incarnazione. Io non voglio distaccarmi dal corpo. Ricordo ancora, in terza superiore, la puzza di piscio dei vecchi della casa di riposo, che noi dovevamo pulire, a cui dovevamo cambiare i pannoloni. Ricordo le ferite, la sofferenza.

Lì ti senti vicino alla croce. Ma questa cosa l'ho capita dopo. Ho capito lo sprofondare dentro. Per me la mistica è quella. Ciò che sprofonda continuamente. La perfetta letizia di Francesco si porta dentro le stigmate della Verna e l'incomprensione dei suoi. Non è la perfetta letizia del ragazzino viziato che dà le sue cose ai poveri.

La Chiesa rischia di diventare astrazione, così come certe parole come “salvezza”, “gioia”, “solidarietà”. Ma quando sei istituzione devi dare delle risposte. Io mi sento istituzione, faccio parte di questa Chiesa, non sono fuori, e ringrazio per tutti i passaggi intermedi che ho vissuto. Nelle varie fasi c'è sempre stata la presenza di san Francesco, anzi dei san Franceschi, di come li ho vissuti io. Da ragazzino ero rimasto folgorato dal film di Zeffirelli, visto in una sala parrocchiale. Mi piaceva quel Francesco così dolce. Così come potrei ritrovare la sedia su cui ho visto alle medie quello della Cavani. Ho vissuto anche quella parte sognante. Avevo l'immaginetta di Francesco con la faccia di Mickey Rourke, e una foglia presa ad Assisi. C'era anche tutta la parte ideologica di sinistra. Poi sono cresciuto, anche grazie ai libri, ma l'illuminazione è arrivata quando mi hanno spiegato una cosa fondamentale: san Francesco ad un

certo punto ha smesso di aiutare i poveri ed è diventato povero. Sembra una banalità, ma quando l'ho ascoltata mi sono detto: ecco, è questo! In parrocchia aiuti i poveri, e va benissimo, ci sono istituzioni pazzesche, ma la mia formazione e la mia storia mi portavano a pensare che ero bravo ad aiutare gli altri per dimenticarmi di essere povero. Qui ho riscoperto la povertà.

La Chiesa quindi non dovrebbe solo aiutare i poveri ma dovrebbe farsi povera.

Vengono a chiedermi: cosa dobbiamo fare con gli adolescenti? Se agli adolescenti leggi il Vangelo quelli se ne vanno, giustamente. Allora noi parliamo di “giustizia”. Il Vangelo però è ingiusto. La mistica è questo: diventare folli. I folli di Cristo, quelli che non servono a niente. Questo non è spendibile in un progetto pastorale. Anche se l'idea dell'essere inutili oggi andrebbe rigiocata in qualche modo. Se metti il saio, diventi un personaggio.

Raccontaci di tuo padre, che è stato così importante per te.

È sempre stato un padre bellissimo, fin troppo. Quello che volevo fare io lo aveva già fatto lui. Si appassionava a una cosa e la faceva al massimo. Fotografia? Comprava tutto ciò che serviva e sviluppava in casa.

36 GIUGNO 2023

Alessandro Deho'

Windsurf? Si attrezzava e andava al lago. Lavoro, sport, impegno sociale. Anche cose enormi. Lui ci sapeva fare. Ha sistemato perfettamente la Caritas parrocchiale quando è andato in pensione. Gli hanno poi chiesto di diventare responsabile ai livelli più alti. Ad un certo punto gli ho detto “fermati”, ma lui non ce la faceva. Se a Natale qualcuno lo chiamava, lui andava. Era disponibile 24 ore su 24. Poi ha avuto un infarto. Guarda caso proprio quando gli hanno detto che non serviva più alla Caritas. Era settantenne. In quel periodo è nata la mia ripartenza.

Quando sono andato a trovarlo, dopo l'infarto, ero ancora parroco (sarei venuto qui dopo l'estate). Era un giorno di marzo e all'ospedale scoprii un papà che aveva bisogno degli altri, che si faceva aiutare ad andare in bagno, che non aveva più vergogna. Eravamo io e lui sul letto dell'ospedale e mi disse: “Don Alessandro”. La prima e

Io non sono niente. Accolgo le esperienze di tutti, ma non voglio costruire niente.

Qualsiasi cosa rischia di diventare istituzione. Per questo bisogna tenere sempre aperto il dialogo con la profezia. Le strutture troppo rigide vanno fatte saltare