Dove si parla di Casanova e di cinema, di corpo e seduzione, di femminismo e donne-soggetto che desiderano, della vita delle ragazze, di estasi e Teatro, di Italia da scoprire a piedi e voli su Marte, di eremitaggi metropolitani N 8 | APRILE 2023

Yuri Basilicò

Martina Catalfamo

Martina Galletta

Juri Nervo

Gabriele Salvatores

Lorena Spampinato

REDness

è passione, arte, impresa, comunicazione.

È il "rossore"

provocato dalle emozioni forti.

Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.

La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.

È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria.

REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.

Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità...

Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

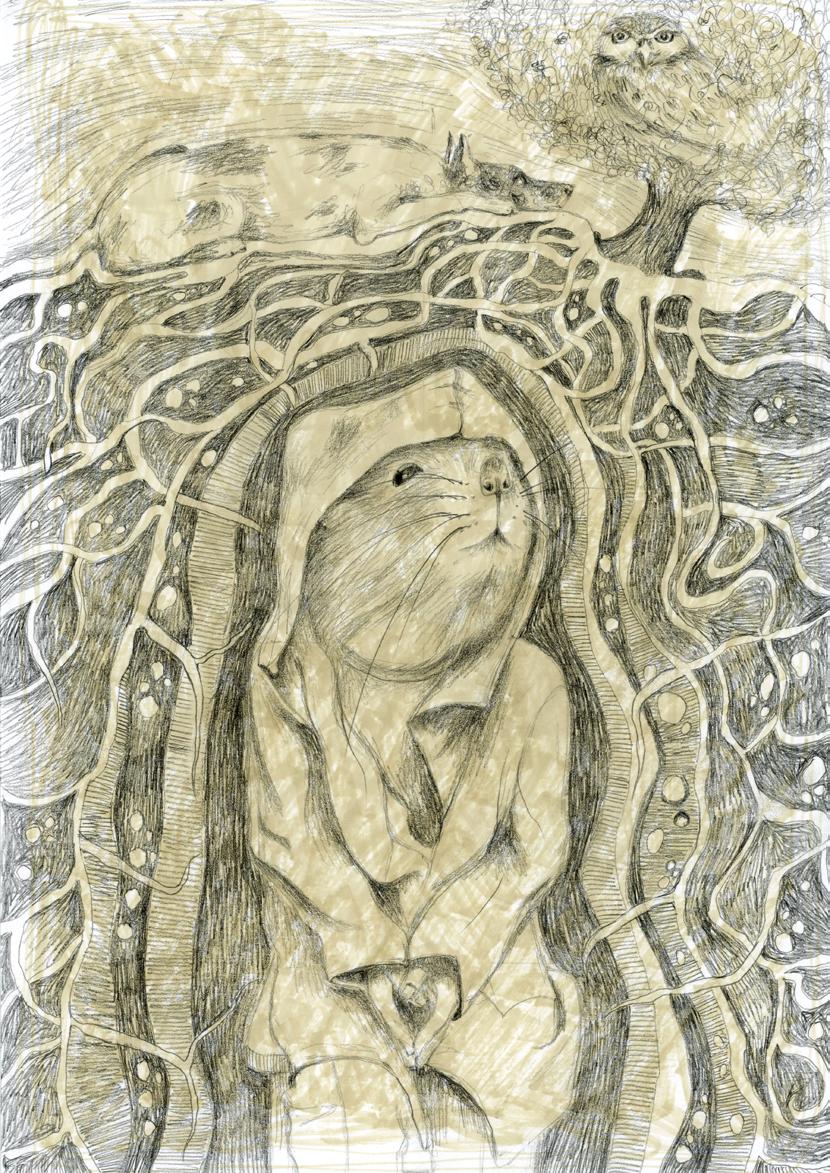

In

copertina: Un'immagine tratta

dal film "Il ritorno di Casanova"

(servizio a pag 6)

4

EDITORIALE

4 Tra le sue braccia

6

INCONTRI

6 Gabriele Salvatores: “Il ritorno di Casanova”, tra cinema e vita

18 Martina Catalfamo: un’attrice e cantautrice in volo su Marte

26 Lorena Spampinato: un romanzo che svela “la vita delle ragazze”

32 Martina Galletta: la provocazione della libertà, a Teatro e nella vita

44

LUOGHI

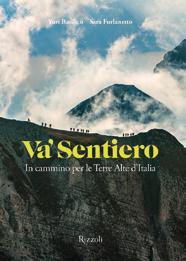

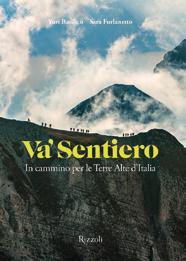

44 Va’ Sentiero: 7887 chilometri in cammino per scoprire l’Italia

50 Yuri Basilicò: “In questi luoghi si è conservato qualcosa di autentico”

56 In mostra alla Triennale: la bellezza, ma anche l’abbandono

58

MEDITAZIONI

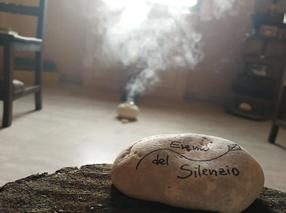

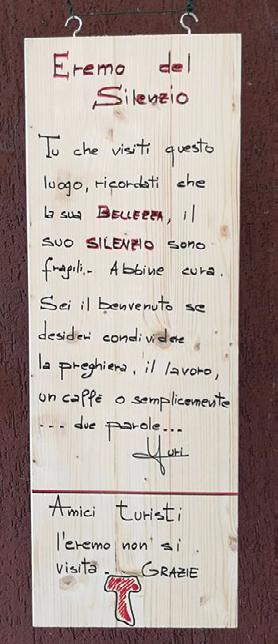

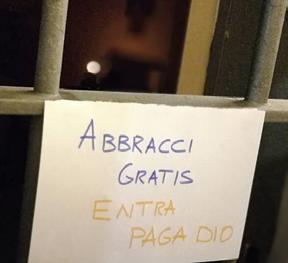

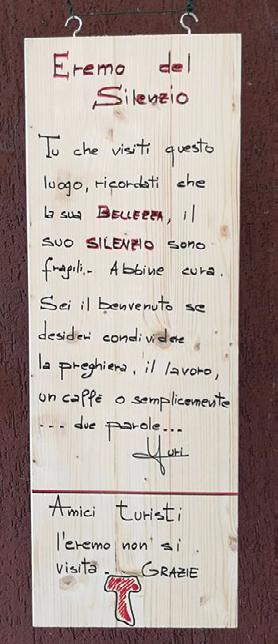

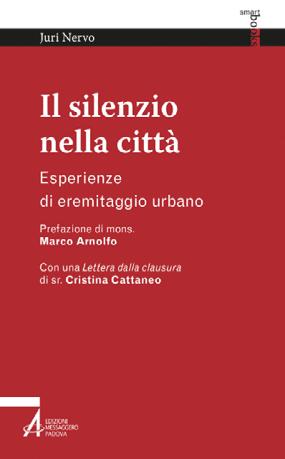

58 Juri Nervo: il silenzio al centro della città. L’eremo interiore

68

STORIE D’IMPRESA

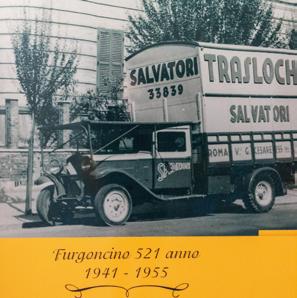

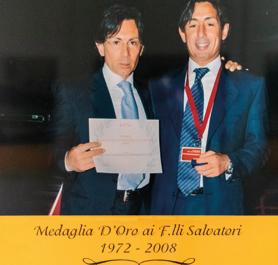

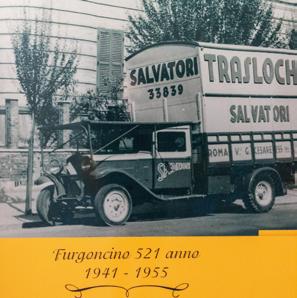

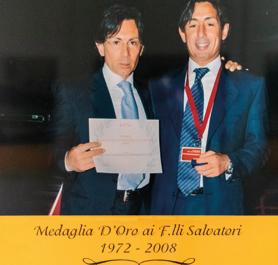

68 Salvatori Traslochi: che storia! Dal 1941 con stile e simpatia

74

COMMIATO

74 Roberto Calasso: “L’animale della foresta”

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

3 APRILE 2023 2 MESE 2022

S OMMARIO

Tra le sue braccia

«Teneva tra le braccia la donna alla quale poteva dare tutto se stesso e sentirsi inesauribile: sul suo seno l’istante dell’ultimo abbandono e del nuovo desiderio coincidevano in un’unica, inimmaginata estasi spirituale. Su quelle labbra non erano la stessa cosa vita e morte, tempo ed eternità?»

Partiamo da qui, dal Casanova di Schnitzler. Il vecchio conquistatore che trova il senso di tutto il suo cercare, amare, desiderare, in una giovane bellezza inarrivabile. Però lo trova con l’inganno, in un attimo che si dilata in un sogno, un’immaginazione di felicità, per qualche pagina di romanzo, salvo poi rivelarsi un’illusione (d’infinito).

Gabriele Salvatores lo racconta a modo suo, in un gioco di specchi (doppi!) tra un regista e il suo personaggio (in cui è personaggio anche il regista), sospeso tra l’arte e la vita, tra quel sogno di

eternità che è il cinema e l’imperfezione, il dubbio, il limite proprio all’essere umano, dentro quella trama che stiamo scrivendo giorno dopo giorno (in cui sono previste anche la vecchiaia e l’accettazione dei limiti).

Ma non c’è bisogno di scomodare il Settecento, Schnitzler e l’amico Freud, il punto di vista del solito seduttore impenitente che cerca l’eternità tra le braccia di una donna (da possedere). Basta l’intuizione di una ragazza che sta scoprendo se stessa e l’altro, come la racconta Lorena Spampinato nel suo nuovo romanzo. Un istante (ancora), forse meno spettacolare ma ugualmente totale, vissuto intorno a un falò sulla spiaggia: «Qualunque istante, dopo quello, sarebbe stato inutile, ridicolo. Questo pensavamo, capendo per sbaglio il senso di quella nostra età: scoprire, una sola volta nella vita, il gusto delle cose eterne».

La prima parte di Redness, ad aprile, parla di questo. Di corpi e desideri. Il miraggio della bellezza che completa, realizza. La passione travolgente che ci porta oltre i nostri limiti, col rischio anche di perdersi. L’arte come strumento di ricerca, esplorazione di territori ignoti, fuori e dentro di noi.

Martina Galletta reclama la sua libertà, anzi, la pratica senza bisogno di troppe parole, consapevolmente, sul palcoscenico come nella vita. Shakespeare e Dostoevskij, la musica classica e la drammaturgia contemporanea, il romanzo e i social. Con il proprio talento (anzi, i talenti) e con il proprio corpo, la provocazione lucida, la donna-soggetto che non si fa dettare le regole dai moralisti, ma neanche dai consumatori di immagini ed emozioni facili.

Un altro concentrato di talenti e di libertà è Martina Catalfamo, che recita, scrive, canta, che vive una dimensione sensuale e spirituale insieme, tra la Sicilia in cui è nata e il pianeta Marte, verso cui è diretta. Perdersi nell’aria, in volo, trasportata dal vento, sciogliersi nell’acqua del mare, diventare terra, albero. Un corpo che desidera e un’anima che non si può accontentare di questo o di quello, perché vuole tutto (il Tutto).

E così arriviamo alla seconda parte della rivista, quella dedicata

al silenzio e al vuoto. Alla dilatazione dello spazio e del tempo, camminando sulla cresta di una montagna o dentro di sé. Da una parte raccontiamo il cammino dei cammini, il Sentiero Italia, che attraversa le Alpi e gli Appennini, unisce popoli e culture, tradizioni e dialetti. Il viaggio inteso non come esperienza da consumare, ma come ricerca e autentica libertà, secondo la filosofia di Va’ Sentiero. Dall’altra “l’eremo del silenzio”, l’esperienza dello spirito, la solitudine ma anche la vera comunità, al centro della città (Torino, in questo caso, ma potrebbe essere ovunque).

La contemplazione dentro l’azione, perseguendo l’obiettivo più grande, la liberazione dalla schiavitù dell’ego.

Partiamo da Schnitzler e arriviamo a Kafka (grazie a Calasso), che racconta il nostro tempo, il popolo dei topi, reso inquieto dalla “potenza del canto”. «Siamo troppo vecchi per la musica, la sua eccitazione, il suo slancio non si addicono alla nostra pesantezza, stancamente la respingiamo; ci siamo ritirati nel fischiare; un po’ di fischi qua e là, questa è la cosa giusta per noi»

Ma nei “cercatori” resta il desiderio di tornare a casa, di amare ed essere amati senza compromessi, di “abbracciare qualcosa di illimitato”. Lì siamo noi. (f.t.)

5 APRILE 2023 4 APRILE 2023

E DITORIALE

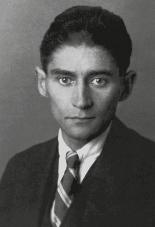

Gabriele Salvatores

Arriva in sala “Il ritorno di Casanova”, riflessione sul tempo che passa, sulla seduzione, sul rapporto tra arte e realtà

«Il cinema era tutto. Ora mi accorgo che la vita probabilmente è più importante»

I NCONTRI (foto Claudio Iannone)

Sono passati poco più di cinquant’anni da quando Gabriele Salvatores ha fondato il Teatro dell’Elfo a Milano, insieme a Ferdinando Bruni (era il 1972). Quarant’anni esatti dal suo esordio sul grande schermo, con un Sogno di una notte di mezza estate in versione musical rock.

Trent’anni fa ha letteralmente inventato un modo di fare cinema, con la “trilogia della fuga” (1989-1991), che ha fruttato anche un Oscar, oltre a storie e personaggi entrati nel nostro immaginario (a Marrakech Express, Turné e Mediterraneo andrebbe aggiunto anche Puerto Escondido): quell’idea di viaggio, di lontananza che è insieme buffa, naïf e malinconica, quel perdersi per ritrovarsi.

Se c’è una cosa che caratterizza da sempre Salvatores, è questa sua capacità di rendere semplici anche le cose più complicate, di fare cinema non per sé (o per la critica) ma per il pubblico, di affrontare l’arte e l’industria con il sorriso gentile di chi conosce i trucchi del mestiere e li utilizza in modo trasparente, in un dialogo alla pari, che rimane intelligente e personale anche quando ammicca e gioca apertamente.

Non sembri oziosa questa memoria del suo cinema. Il ritorno di Casanova, il suo nuovo film, è costruito proprio intorno al concetto di “passato”. L’idea del tempo trascorso, della vita irrimediabilmente persa, della giovinezza (anche la gloria, la gioia di vivere e di fare cinema) che non tornerà più. E quindi la necessità di imparare a vivere il presente, con la consapevolezza di ciò che è stato, ma anche la coscienza di ciò che potrebbe essere. Una grazia nuova, diversa.

Per giunta è un film che parla di un film, che racconta un regista famoso, alle prese con una crisi esistenziale. No, non c’è autobiografia, ma quando un regista racconta un regista c’è inevitabilmente una riflessione sul proprio lavoro, le paure, le idiosincrasie, così come le ragioni che spingono a fare cinema (o a non farlo).

Sono trascorsi più di vent’anni dai fuochi d’artificio del “periodo sperimentale”, quello in cui Salvatores ha osato, anticipato, re-inventato, soprattutto con Nirvana (era il 1997, provate a riguardarlo col senno di poi, con l’occhio di chi ha visto il cinema del nuovo millennio), ma anche con Denti (2000) e Amnèsia (2001).

Subito dopo, esattamente vent’anni fa (nel 2003), è arrivato un film che sembrava fatto per mandare in tilt le nostre categorie: cinema di genere o d’autore, dramma, fantasy, horror, anche un po’ fantascienza (“post-spielberghiano”, come ha scritto qualcuno). Io non ho paura fu il suo approdo al “cinema puro”, lirico e realista insieme, una fiaba che rivela un mondo spietato.

Poi è stato tutto un susseguirsi di progetti che davano l’impressione di essere nati da innamoramenti più che da programmi – senza la presunzione di seguire chissà quale logica espressiva o autoriale – da Quo vadis baby (2005) a Educazione siberiana (2013), da Il ragazzo invisibile (2014-2018) a Comedians (2021).

Non per niente nel suo Casanova Salvatores ha coinvolto Ferdinando Bruni, voce narrante del film nel film settecentesco, oltre a Elio De Capitani, altra colonna portante dell’Elfo (che recitò nel Sogno di Salvatores e qui è un memorabile marchese cinico e senza vergogna). E non manca neppure Fabrizio Bentivoglio, che lo accompagna fin dai tempi di Marrakech, per un totale di sette film insieme.

Arthur Schnitzler iniziò a scrivere Il ritorno di Casanova nel 1915 (venne poi pubblicato nel 1918), quando aveva 53 anni, la stessa età del suo eroe in crisi. In un momento di passaggio per la storia continentale, la fine di un’epoca, forse anche di un’illusione, e l’inizio del “secolo breve”, con i suoi orrori. Un magnifico racconto, dolce e crudele, una riflessione sulla vecchiaia, ma anche sul desiderio che non invecchia mai e si mette “in maschera”, sul rapporto (lo scontro, l’incontro) tra amore e morte, sulla necessità di confrontarsi con il proprio Doppio (Freud pensava a Schnitzler come a un suo “doppio”), sulla vita in forma di inganno.

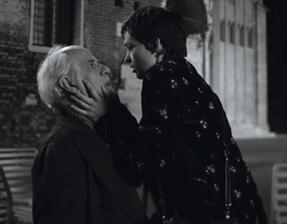

Leo Bernardi (Toni Servillo, perfettamente a suo agio), regista riconosciuto da tutti come “maestro”, all’età di 63 anni decide di trasformare in cinema il testo di Schnitzler. Nella parte di Casanova c’è il suo attore feticcio (Fabrizio Bentivoglio, maschera quasi grottesca). Ma del film, per lo più, si occupa il montatore (Natalino Balasso!). Leo è troppo occupato a fuggire dalla vita, nella sua casa domotica, che sembra essere più sensibile di lui. Casanova è il suo specchio, in cui però non ha il coraggio di specchiarsi fino in fondo.

C’è il bianco e nero della realtà che fa da contrappunto ai colori del cinema. Ci sono i continui rimandi tra vita e finzione, dentro un montaggio che è quasi matematico e geometrico nell’ostinazione poetica con cui unisce i due livelli narrativi. C’è la vita che si dipana dentro una sala di montaggio, per provare a sistemare i pezzi, uno accanto all’altro, sperando che abbiano un senso.

«Se ti senti sbandato, facciamo un film sbandato» si dice, ad un certo punto, dentro il film, mentre il film di fuori sbanda alla ricerca di una direzione, aggrappandosi al racconto di Schnitzler.

Casanova si ritrova spiazzato dalla bella Marcolina (Bianca Panconi) – la ragazza troppo giovane di cui si invaghisce a Mantova, mentre aspetta di poter ritornare nella sua Venezia. Lui che sta scrivendo un libello contro Voltaire, “sofista esemplare”, si ritrova davanti

una donna appassionata di scienze, libera di pensiero e di costumi, che reputa Voltaire “il più grande spirito del secolo” e pensa argutamente che la sua sapienza e la sua onestà, nonostante la mancanza di fede, siano «più graditi a Dio dell’umiltà dei devoti».

8 APRILE 2023

9 APRILE 2023

Ci ho messo dentro delle cose mie, personali. Toni Servillio mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere. “Devo esserti grato perché finalmente ho potuto fare una persona e non un personaggio”

Gabriele Salvatores

E che dire del regista Leo, alle prese con Silvia (Sara Serraiocco), la contadina, che sa molto bene ciò che vuole e non ha nessuna intenzione di lasciare a lui la regia della propria vita.

Tutti e due sono alle prese con il proprio doppio (maschio, giovane): uno si trova sfidato in camera da letto e l’altro sul tappeto rosso del festival di Venezia. È bello ritrovare, in un film di Salvatores, l’ennesima rappresentazione del gusto tutto maschile per la competizione, dalla partita Italia-Marocco di Marrakech alla battaglia fra galli di Puerto Escondido, dalla sfida tra uomo e intelligenza artificiale di Nirvana al duello de Il ritorno di Casanova, alla vecchia maniera, settecentesca, con un particolare piccante che lasceremo scoprire allo spettatore (da Schnitzler a Salvatores, passando per tante memorie cinematografiche e letterarie).

Alla fine tocca accettare la nostra fragile, imperfetta, incasinata umanità. Con i suoi momenti di estasi. Come scriveva Schnitzler, quando Casanova trova il modo di arrivare a Marcolina, a quell’esaltazione che è fisica ma è quasi spirituale: «Su quelle labbra non erano la stessa cosa vita e morte, tempo ed eternità? Non era egli un dio? Gioventù e vecchiaia solo una favola inventata dagli uomini? Patria ed esilio, splendore e miseria, fama e oblio: distinzioni privi di essenza ad uso dei senza fama, dei soli, dei vani, diventate assurde se si era Casanova e si era trovata Marcolina?».

In realtà c’è anche un’altra felicità possibile, meno spettacolare, forse, ma non meno profonda, che si trova oltre lo specchio, al di là del doppio, quando si ha il coraggio di abbandonarsi alla vita. Ecco, Il ritorno di Casanova parla (anche) di questo.

Come è nato il film? Qual è la sua genesi?

È tanti anni che sto dietro a questo racconto lungo, o romanzo breve, di Arthur Schintzler. Volevo farlo a teatro ancora prima che al cinema. È molto denso ed è stato scritto in un momento in cui l’Impero austroungarico stava perdendo la sua egemonia. Un cambio di stagione. È una riflessione sul passaggio del tempo e su molto altro. Schnitzler era amico di Freud, che era convinto di morire a 50 anni. C’è una riflessione sulla vecchiaia, sul passaggio delle stagioni, sia sociali che personali, umane. Soprattutto c’è il tema importante del doppio, che mi ha sempre molto interessato.

Il doppio è la giovinezza che non c’è più.

Casanova vuole tornare a Venezia, capisce che non ha più la stessa forza, lo stesso fascino di una volta. E incontra questa ragazza molto giovane e bella, Marcolina. Naturalmente lei non se lo fila minimamente. Il doppio è un giovane tenente di cui questa ragazza è innamorata. Lui si rispecchia nel rivale. Mi interessava molto questa cosa: un vecchio seduttore che non è più al massimo della sua forma, a confronto con un uomo che gli ricorda la giovinezza perduta.

Nel presente, invece, c’è un regista in là con gli anni geloso di un giovane che sta avendo un grande successo, al secondo film.

Esatto. Anche il regista è in qualche modo un seduttore. È abituato a sedurre il pubblico.

Ma ci sono dei giovani che vogliono prendere il suo posto. Quindi mi sono inventato questo regista che deve fare un film su Casanova e che trova continue corrispondenze tra la propria vita e quella del suo personaggio. Tutto si svolge su due piani: uno è il Settecento, il film che il regista sta realizzando, l’altro è il presente, la realtà del regista.

La realtà è in bianco e nero e il cinema a colori. È qualcosa che, metaforicamente parlando, vive davvero chi fa questo mestiere?

Ci sono tanti motivi per questa scelta. Il più banale è che così il pubblico, dopo pochissimo, passa senza problemi da una situazione all’altra, immediatamente, grazie al cambio visivo molto forte.

Il secondo motivo è legato alla visione del regista interpretato da Servillo: la vita è in bianco e nero e il cinema è a colori. Lui ha rifiutato in qualche modo la vita per il cinema. Ha investito tutto nella finzione.

Il terzo motivo, il più importante, è che il bianco e nero

è più affascinante per noi che siamo abituati a vedere tutto a colori. Avendo una visione molto forte del Settecento, colorato, illuminato, con le candele, gli arredi e tutto il resto, avevo paura che la realtà risultasse banale.

Il bianco e nero in qualche modo la nobilita, la rende più magica, più epica.

I riferimenti cinematografici, parlando di Settecento, sono altissimi, anche se sembrano più omaggi devoti che allusioni o citazioni, da BarryLyndon in giù.

È ovvio che molti penseranno a quello, visto che il film nel film è ambientato nel Settecento. Tutti, ad esempio, conoscono la storia delle candele, di Kubrick che fu costretto a farsi costruire degli obiettivi apposta. Oggi, con le macchine da presa a disposizione, è possibile girare anche con poca luce, rievocando quell’atmosfera. Barry Lyndon è uno dei film che amo di più. Probabilmente e anche inconsciamente certe cose passano. Ma non ci sono riferimenti diretti, a parte l’epoca e la sua ricostruzione.

Guardando un film in cui il protagonista è un regista, lo spettatore inevitabilmente si chiede: quanto somiglia al regista “vero”?

In effetti è la prima volta che faccio una cosa del genere. Ecco perché ci tengo a questo film. Non è autobiografico, perché ovviamente non è la mia storia, ma è la prima volta che metto in un film parecchie cose mie, ossessioni, riflessioni, paure. Servillo è più giovane di me, ma non così più giovane, e si è molto identificato. Mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere: “Devo esserti grato perché finalmente ho potuto fare una persona e non un personaggio”. Ci ha messo dentro delle cose mie, personali.

Gabriele Salvatores

11 APRILE 2023 10 APRILE 2023

Come diceva Fellini, a volte la realtà è scadente e allora ci si rifugia al cinema. Nel mio film da una parte c’è una messinscena ricercata, diciamo così, e dall’altra il dubbio, l’incertezza, il “Que sera sera” cantato da Doris Day.

Casanova è un personaggio, per certi aspetti, “fuori moda”, rispetto ai tempi in cui viviamo. È l’uomo libertino, il conquistatore seriale. Ma nel tuo film emerge quanto siano ingenui e sciocchi gli uomini e quanto invece siano straordinarie le due ragazze, Silvia e Marcolina, per la loro forza di volontà, il coraggio, l’intelligenza.

Ho fatto vedere il film a Paolo Sorrentino, visto che siamo amici, e mi ha detto esattamente la stessa cosa: è rimasto molto colpito da queste due ragazze forti, alle prese con due uomini importanti, uomini di potere in qualche modo. Riescono a tenere testa agli uomini e danno loro anche regole molto precise.

Casanova però è un personaggio molto particolare, non è Don Giovanni, non è uno che mette le tacche sul suo fucile. Casanova in realtà si innamorava davvero delle donne che conquistava, addirittura dava una dote alle ragazze per “difenderle dagli altri uomini”, come scrive lui testualmente. Un personaggio curioso. La seduzione, comunque, non va mai fuori moda.

Hai rivisto i Casanova del passato? Fellini, Scola, Freda, Comencini...

Sono tutte visioni molto personali. Quello di Fellini si chiama addirittura Il Casanova di Federico Fellini. Anche in quello di Scola, Casanova c’entra fino a un certo punto. Quello con Alain Delon (Il ritorno di Casanova di Édouard Niermans del ‘92, ndr) sinceramente non mi è piaciuto per niente. Il film con Heath Ledger (Casanova di Lasse Hallström, del 2005, ndr), attore che amavo molto, è cinema di cappa e spada... Devo dire che anche il mio tutto sommato non c’entra molto con Casanova. Raccontiamo questo personaggio per l’idea che ci siamo fatti di lui leggendo le sue memorie, ma non è la storia di Casanova.

Il cast è molto interessante. Ci sono i due mostri sacri, ci sono attori con una grande storia teatrale, ma anche comici con parti drammatiche, che danno al film il suo carattere tragicomico.

Sì, c’è comunque uno sguardo ironico. È un cast a cui ho pensato a lungo. Ci sono i due attori carismatici, ma intorno c’è un mondo che è il mondo, che non è solamente tragico e non è solamente comico. E poi ci sono delle attrici che a me piacciono molto, che secondo me sono le vere protagoniste.

Leo dice, citando Hitchcock: “Per voi quello che ho fatto è solo un film, per me è tutta la vita”. Sei d’accordo con lui?

È stato così per tanto tempo. Ma in questo momento mi accorgo che la vita probabilmente è più importante del cinema. Anche se a volte, come diceva Fellini, “la realtà è scadente” e allora ci si rifugia al cinema.

C’è un grande gioco di formati e di stile, bianco e nero e colori, lo schermo panoramico ma anche

quello del cellulare, i campi lunghissimi, le inquadrature geometriche, i salti dentro e fuori il film... E però, in tutta questa finzione esibita, in tutto questo cinema, ciò che emerge poi è la verità umana dell’imperfezione.

Sono contento che tu lo dica perché è proprio ciò che cercavo di far venire fuori. Da una parte una messinscena ricercata, diciamo così, e dall’altra il dubbio, l’incertezza, il Que sera sera, come canta Doris Day alla fine.

13 APRILE 2023 12 APRILE 2023

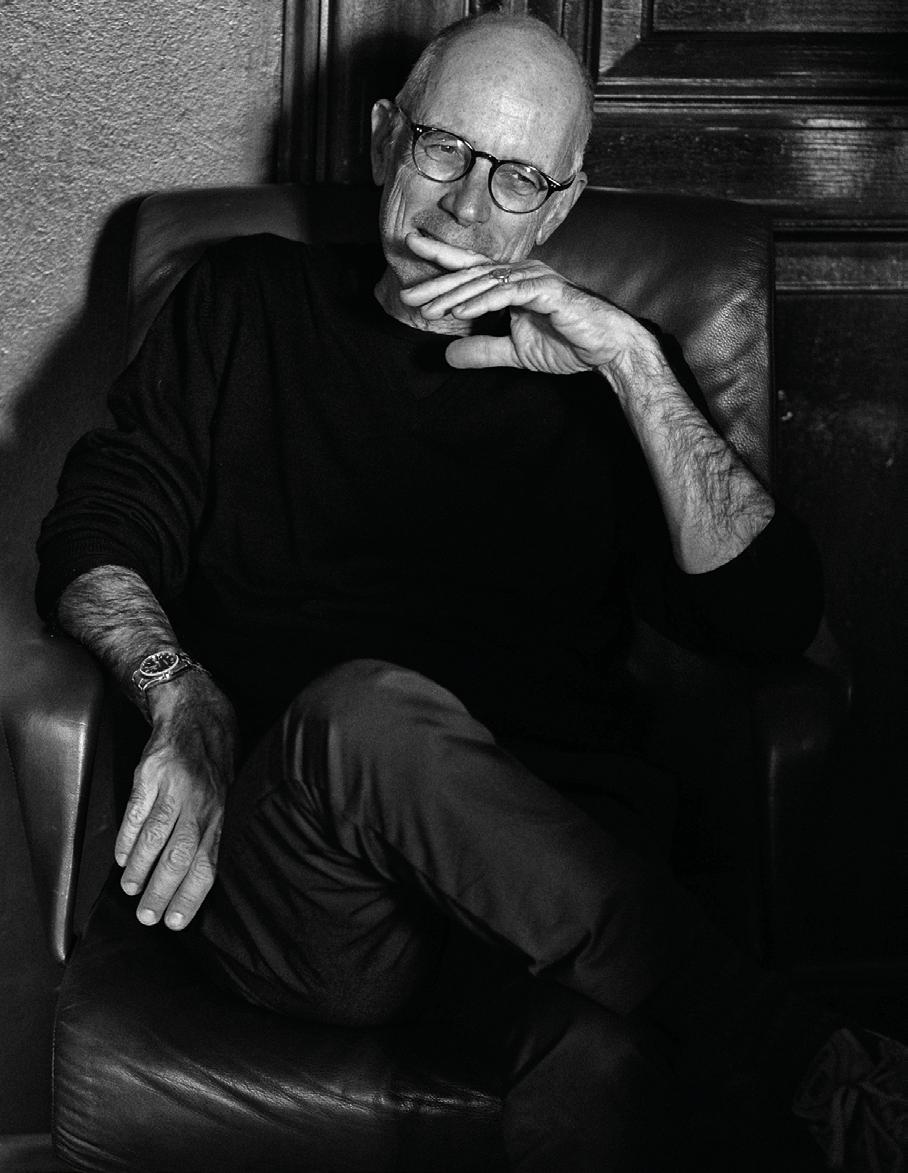

(foto Marco Minniti)

Gabriele Salvatores

MARTINA CATALFAMO

Vieni con me / Ti porterò lontano / Tra i fiori del mio prato / Ti tocco la mano e ti sento al sicuro / E ce ne andiamo insieme / Tra petali di miele / La sera scende distesa in silenzio tra noi / La vita si scatena / È come un fiume in piena (…) Sei la creazione del plasma / Scissa tra me ed il Panta / Goccia dispersa nel flusso / Alla sorgente del tutto / Onda di un moto costante / Eternamente pulsante / L’acqua che sgorga dal cosmo.

Il corpo e il volto di una donna, che ci guarda negli occhi, che cammina verso di noi. Dentro un corpo di acqua e sabbia, di roccia e mare, la natura madre, che la avvolge, abbracciandola. Bellezza dentro bellezza. Amore umano dentro l’amore cosmico. Lei è Martina Catalfamo, indossa costume e cappotto, ha una voce ruvida che ti entra dentro e fa vibrare la spina dorsale. “L’altra” è un profilo di donna che vedi solo se guardi da lontano, disegnata intorno ai laghetti di Marinello, nel Messinese, sotto il promontorio di Tindari. L’antichissima Tindari. Come è antico il desiderio, l’anelito cantato da Martina.

Siamo dentro il video (regista Graziano Molino) di Vieni con me, un pezzo elettronico e melodico, moderno e rétro, come i Volosumarte. Una canzone senza tempo. Questa è la dimensione che Martina persegue in tutto ciò che fa, dal cinema alla musica, dalla recitazione alla scrittura. La vocazione misteriosa che la portava a consultare le stelle, fin da bambina, a immaginare un filo che la collegava all’universo. L’infinito, l’invisibile. Ma anche il corpo, la natura, l’istinto.

Ballo da sola in un bar / Tutta la notte in un bar / Io ballo per me. Canta così in Schiavi del sesso, reclamando la sua libertà, in un mondo che sfoga il suo “bisogno represso” nei modi più stupidi, violenti, umilianti (per le donne, soprattutto).

Così come cantava la sua follia liberatoria in una delle sue prime canzoni: Mia madre dice che sono pazza / Perché parlo sola / Il grande puffo non risponde / Voglio vivere, studiare / Senza tutti quei tormenti / (Dio?) / Non mi risponde / (No) / Non è normale / (No) / Chi è normale? / (Boh).

L’incontro con il pianista-producer Francesco Santalucia ha trasformato in realtà, in suoni e segni, le sue fantasie, popolate da sirene, baccanali, voli pindarici e surreali, voglia di abbracciare la terra e scomparire nel mare: Vado via / Volo su Marte / Niente fermerà la mia follia / Martedì / Facciamo l’amore / Per strada esco come / Una vergine al sole.

L’abbiamo vista in Dei, magico film di Cosimo Terlizzi, dare corpo al desiderio, alla ricerca di sé, di una sintonia profonda con la natura. L’abbiamo incontrata nei panni di Lietta, la figlia di Pirandello, in un film di Paolo Taviani. La vedremo presto in tv, nella serie I leoni di Sicilia. Martina vive a Roma, ma il legame con la sua terra, con la cittadina di Patti in cui è nata, rimane fortissimo. Così come la sua ricerca del “senza tempo”, che persegue nella musica e nella scrittura.

15 APRILE 2023

La sintonia con la natura, l’amore cosmico, il sensuale e lo spirituale. La ricerca di un’attrice e cantautrice, dalla Sicilia in volo su Marte

di Fabrizio Tassi

I NCONTRI

Foto di Marco Fato Maiorana

Che legame hai con il luogo in cui sei nata?

Molto forte. Ancestrale. Senza quel legame non ci sarebbe neanche la mia scrittura, probabilmente.

Hai ricordi di quando eri bambina?

Il ricordo più forte è quello dei viaggi che facevo con i miei genitori, sia in Sicilia che in altri paesi, all’estero. Sono state esperienze forti per me. Ricordo soprattutto la Tunisia e l’Egitto, motivo per cui forse oggi sono ancora attratta da quelle culture, quei territori.

Infanzia felice?

Sì, molto.

Poi arriva l’adolescenza e di solito si vuole scappare dal nido.

Quando sei adolescente scopri l’altra faccia della medaglia. Da buona siciliana, un po’ come tutti i siciliani, volevo scappare dalla mia terra, perché sembrava che non ci fossero opportunità. C’è sempre in noi questo modo di pensare, per cui forse soltanto scappando possiamo realizzare noi stessi. In realtà, probabilmente, non è così. Oggi vivrei volentieri in Sicilia.

C’è sempre stato qualcosa di mistico nella mia scrittura, fin da bambina. Me ne stavo con la penna e l’atlante astronomico in mano pensando a quel filo che ci unisce al Tutto

È un percorso che hanno fatto in tanti, anche grandi artisti. Battiato fuggì a Milano per cercare la sua strada e poi tornò in Sicilia dopo averla trovata (interiormente), per percorrerla fino in fondo.

Un altro che è scappato è Pirandello, che ha studiato a Roma ma odiava Roma. Sentimento che anch’io ho provato, dopo qualche anno nella Capitale. La Sicilia ti lascia dentro qualcosa che poi si traduce in nostalgia. Forse chiunque scappa da casa sua poi ha dentro di sé quel senso forte di nòstos, come dicevano i Greci. Ulisse che vuole tornare a Itaca. Ma in noi siciliani questa cosa è particolarmente spiccata. Siamo nati e cresciuti in un’isola e, come diceva Verga, “si rimane aggrappati allo scoglio”. Ho voluto vincere questo pensiero immobilistico e tagliare il cordone ombelicale, per poi finalmente innamorarmi della mia terra.

Noi conosciamo Patti soprattutto per il santuario di Tindari.

Lì abbiamo girato anche l’ultimo videoclip, Vieni con me, nella riserva naturale dei laghetto di Marinello, di cui fa parte anche Tindari con il suo teatro greco. A Tindari c’era una polis. Non a caso in quel luogo si percepisce una grande forza. I greci costruivano in posti non soltanto strategici, ma energeticamente particolari. Guarda caso i cristiani poi hanno legato a Tindari il mito della Madonna nera. Il santuario è dedicato a lei.

Secondo la tradizione, ha salvato una bambina che stava cadendo dal promontorio, ricoprendo le acque di sabbia. Il profilo del laghetto, visto dall’alto, ricorda quello di una donna, che secondo la tradizione cristiana sarebbe proprio la Madonna.

I luoghi di culto cristiani sono nati spesso sulle rovine di quelli pagani.

Credo ci sia una radice comune in tutte le religioni. Probabilmente è da ricercare nel suono, nella vibrazione della preghiera.

Quando eri piccola cosa volevi fare da grande?

L’attrice!

Quando lo hai scoperto?

Nelle recite scolastiche. Ma non lo dicevo a nessuno. Ero molto timida, non mi andava di dire le cose, le scrivevo. La scrittura è una cosa che mi ha sempre accompagnata, alimentando la mia fantasia. Già all’età di otto anni mi sono ritrovata a scrivere poesie. Anche cose legate “all’universo”. C’è sempre stato qualcosa di mistico nella mia scrittura, fin da quando ero bambina. Non so come mai. Mio nonno mi aveva regalato un atlante astronomico e così ho iniziato a fantasticare sui pianeti... La conferma di voler diventare attrice l’ho avuta ai tempi del liceo classico, quando sono andata a vedere le tragedie al teatro greco di Siracusa. Quella è stata la consacrazione. Mi dicevo: vorrei tanto essere lì, interpretare quei personaggi!

I tuoi prendevano sul serio la tua vocazione?

Erano preoccupati perché la vedevano come una strada incerta, piena di insidie. Penso di essere stata molto coraggiosa. Qualche anno dopo ho aiutato tantissimo mia sorella a trovare la sua strada e ne sono fiera. Io non ho avuto delle guide, mi sono sempre affidata al mio sentire.

Hai finito il liceo in Sicilia e poi sei fuggita.

Sono letteralmente scappata dalla Sicilia. Ho detto ai miei che avrei seguito i miei sogni, ma al contempo che avrei fatto l’università. E infatti l’ho fatta. L’ho portata a termine.

16 APRILE 2023

MARTINA CATALFAMO (foto di Ivana Noto)

Ma in realtà cercavo altro. Volevo iniziare a studiare seriamente recitazione. Io comunque ho sempre amato studiare. Quindi l’università per me è stata un piacere. Ho studiato Scienze politiche alla Sapienza, nell’ambito della cooperazione internazionale, dedicandomi soprattutto a quei paesi di cui mi ero innamorata quando ero piccola, al Nordafrica e al Medioriente. Luoghi per i quali nutro una grande fascinazione. Lo studio di un attore o di un’attrice non può limitarsi al metodo e alla tecnica. È fondamentale scoprire l’altro, staccarsi in qualche modo dalla propria cultura.

Hai cominciato studiando Lecoq.

Lecoq è stato uno dei primi, in effetti. L’ho scoperto grazie a un corso di teatro universitario.

Poi sei andata anche a Los Angeles.

Per studiare al Lee Strasberg. Ero con un gruppo di amici, ma alla fine mi sono distaccata per esplorare la città. Volevo trovare delle realtà autentiche, che potessero essere utili alla mia crescita artistica. Sono un po’ un’outsider. Alla fine in qualche modo mi distacco sempre dal gruppo per assecondare la mia curiosità. Tra l’altro recitare in lingua inglese, americana in questo caso, mi piace tantissimo. Sono stata diretta da Michael Radford ne La musica del silenzio ed è stato davvero divertente.

La tua prima apparizione in assoluto è stata in tv, La Mafia uccide solo d’estate 2. Poi è arrivato l’incontro con Cosimo Terlizzi (regista e videoartista geniale) che ti ha “scoperto”. Così sei diventata Laura in Dei.

Con La mafia uccide solo d’estate 2 ho realizzato il sogno di girare in Sicilia, a Palermo. Dei invece è stata la mia prima esperienza da protagonista, un’esperienza pazzesca. Stimo tantissimo Cosimo. È diventato anche un caro amico. Stimo anche il coraggio che ha avuto nel costruire il suo progetto in Puglia, Lamia Santolina. L’attenzione che dedica alla natura. Vorrei avere anch’io quel coraggio, tornare in Sicilia e costruire il mio “giardino” sostenibile, ma ancora non ce la faccio.

Dei è un film bellissimo, delicato e profondo, che forse avrebbe meritato maggior fortuna.

È un film speciale, molto particolare, che parla anche a un pubblico adolescente, ai ragazzi. Ogni volta che mi capita di rivederlo, lo trovo sempre molto attuale. È un viaggio. Bisogna guardarlo lasciandosi trasportare dall’inconscio.

Che esperienza è stata girare quel film?

Un’esperienza totale, che mi ha coinvolta a 360°. Si è creata una famiglia con i ragazzi, con gli altri attori, oltre che con Cosimo e Damien Modolo. Hanno fatto in modo che nel gruppo si instaurasse un legame autentico in modo da rendere tutto naturale davanti alla macchina da presa. Cosimo ci teneva che sul set fossimo il più possibile fedeli a una realtà che avevamo trovato durante le prove. Abbiamo provato a lungo per scoprire sfumature diverse dei personaggi.

Elementi che magari non erano neanche in sceneggiatura, ma che attraverso il confronto siamo riusciti a trovare. È stata l’esperienza più bella che ho vissuto finora. Ho scoperto anche la Puglia, a partire da Bari. Una terra pazzesca. Come in tanti luoghi del sud c’è un forte contrasto tra la natura e ciò che l’uomo ha costruito, andando spesso a usurpare il paesaggio. Questo aspetto Cosimo riesce a sottolinearlo magistralmente nel film.

In Dei, come nelle tue canzoni, c’è un intreccio tra il carnale e lo spirituale, c’è un’energia misteriosa, si esalta il legame con la natura. È una cosa che ti appartiene.

Assolutamente, sì. Quando ho letto la sceneggiatura di Dei ho pensato: “ma parla di me!”. È un testo pieno di metafore, simboli, i dialoghi sono piuttosto astratti, ma proprio quel tipo di contenuto fa parte della mia ricerca da sempre. Io da piccola me ne stavo con la penna e l’atlante astronomico in mano per cercare di capire le posizioni degli astri, pensando a quel filo che ci unisce al Tutto. Sono temi che poi ho ritrovato studiando filosofia al Classico.

19 APRILE 2023 18 APRILE 2023

MARTINA CATALFAMO

Con Cosimo hai lavorato anche nel 2019, per il documentario Dentro di te c’è la terra.

Lì abbiamo esplorato ancora di più il rapporto con la terra e l’ambiente che ci circonda. Abbiamo girato in parte ad Alicudi, che tra tutte le Eolie era quella in cui ero stata solo di passaggio, per un pranzo di Ferragosto. Ricordo che faceva caldissimo ed essendo piena di gradini ho preferito il mare all’esplorazione via terra. Meglio così, perché quando ho girato Dentro di te c’è la terra era tutto nuovo per me. Ho vissuto dei giorni incredibili. Mi sono resa conto di quanto il nostro modo di vivere in città sia artificiale, finto, proprio perché distante dalla natura e quindi da noi stessi. Ad Alicudi entri in una dimensione in cui il tempo segue il sorgere e il tramontare del sole.

Un’altra esperienza importante è stata quella con Paolo Taviani, per Leonora addio.

La notizia di “aver vinto” il provino l’ho avuta quando è scoppiata la pandemia. Quindi ho vissuto quel brutto periodo con questa speranza. Una bella esperienza, sì. Mi ricordo quando ero al trucco la prima volta ed è entrato Taviani sul set. L’ho capito perché a un certo punto è calato il silenzio.

Lui è la storia del cinema. Un uomo di grande cultura e sensibilità.

Sì, un vero Maestro.

Cosa ami guardare al cinema. Hai un film del cuore?

Sono una fan di Monica Vitti, quindi tra i miei film preferiti ci sono quelli della trilogia di Antonioni: L’avventura, La notte e L’eclisse. Poi io mi affeziono molto ai registi e alle registe. Ad esempio mi piace tantissimo Céline Sciamma: Petite Maman è un film incredibile. Di recente ho amato molto Tár di Todd Fiel. Cate Blanchett è una delle mie attrici preferite, tra quelle contemporanee.

I video musicali di Volosumarte hanno sempre un’idea forte, un gusto cinematografico.

Non amiamo il videoclip classico. Cerchiamo di creare sempre una sorta di video-arte. Lo scorso anno è nata una collaborazione con il regista Dario Albertini che ha voluto un brano del progetto Volosumarte per il suo ultimo film Anima bella. Ascoltare una mia canzone sul grande schermo mi ha emozionata molto. Mi piacerebbe continuare a unire queste due passioni.

La musica c’è sempre stata nella tua vita.

Scrivevo. Volevo scrivere un romanzo, ma all’improvviso hanno preso vita nella mia testa delle melodie. Ho iniziato a suonare la chitarra e a unire la musica alle parole. Scrivere canzoni è più fedele ai miei ritmi. Per scrivere un romanzo avrei bisogno di vivere in un tempo lento, quello di Alicudi per intenderci. Ma nella frenesia dello spazio urbano, lo scrivere canzoni si concilia benissimo con le mie esigenze. Si esaurisce in un arco di tempo più breve. Porti a compimento un’emozione anche nel giro di un’ora. Poi devi solo limare le parole nel momento in cui metti a fuoco il testo.

Fa parte della tua ricerca personale.

Del mio dáimōn, quel demone che collega il terreno e l’ultraterreno. Sto facendo una ricerca costante dentro di me, che mi porta a spaziare dal cinema alla musica, trovando però dei progetti che in qualche modo si allineano alla mia visione delle cose.

20 APRILE 2023

MARTINA CATALFAMO

Ad Alicudi mi sono resa conto di quanto il nostro modo di vivere in città sia artificiale, finto, proprio perché distante dalla natura e quindi da noi stessi

Alena Ettea

Viviamo un periodo storico delicato e avverto l’esigenza di portare avanti delle tematiche che mi rappresentano e che possano lasciare un segno.

Nel cinema indossi un personaggio, la musica forse è una cosa più personale e interiore

Si fa una ricerca anche quando si studia un personaggio. Chi recita cerca di trovare dei punti di contatto tra se stesso e chi interpreta. Deve piacerti molto “scavare” dentro di te, per poter dar vita ad una sceneggiatura. Con la musica invece non c’è la maschera del personaggio. Ci sono nodi che devi andare a sciogliere, mettendoli su carta, ma soprattutto c’è il tuo interlocutore, quello a cui non riesci a dire le cose in faccia. Allora la musica diventa lo strumento di comunicazione più forte per dire le cose che non hai mai avuto il coraggio di dire. Fare la cantante tout court non mi interessa. La mia necessità è comunicare.

Come è nato il progetto Volosumarte?

È nato quando ho incontrato Francesco Santalucia, che è un producer e un pianista pugliese, ma vive a Roma. Ha scritto anche le musiche per la serie Suburra insieme a Piotta. Gli ho fatto ascoltare un po’ di canzoni che avevo registrato sul telefono e mi ha detto: proviamo! Era incuriosito dai miei testi un po’ criptici, surreali, con quelle parole non usuali.

Da dove arriva il nome?

Schiavi del sesso è una canzone che parla di libertà, di corpi, della voglia di salire sul tavolo e ballare, fregandosene del giudizio degli altri. Viviamo sempre più relazioni stereotipate, fittizie

Dalla nostra canzone manifesto: Volo su Marte. Anche qui c’entra la Sicilia. Ho scritto questa canzone a Siracusa. Mi ricordo che ero lì per la stagione delle tragedie greche, nel 2018. Ero in un bar sul lungomare di Ortigia. A un certo punto ho sentito questa melodia e ho cominciato a vedere delle sirene, delle figure mitologiche, e la terra brulla, che è tipica di quel territorio. Il brano è nato così. Da un lato c’è dentro la nostra voglia di scappare, di evadere dalla realtà per cercare di costruire una società diversa, utopica, su un altro pianeta, ancora integro. Dall’altra c’è una critica al tempo in cui viviamo: siamo in grado di volare su Marte ma non di salvare la Terra, di ritrovare il contatto con la natura, con una dimensione più sana dell’esistenza.

Lo sapevi già di avere questa voce molto particolare, che “gratta l’anima”, che scava dentro? Oggi si sentono voci troppo pulite, lineari. La tua sembra venire da un altro tempo.

Probabilmente sì, c’è qualcosa di antico. Anche questa scoperta è merito di Dei. Ricordo le truccatrici che mi dicevano: “Tu hai una voce pazzesca, ci canti qualcosa?” Io mi vergognavo della mia voce. Lì ho capito che forse potevo cantare, che forse questa voce può piacere, perché è particolare. Prima questa particolarità mi sembrava un difetto.

Nella vostra musica c’è l’elettronica e la melodia, una ricerca del suono molto moderna, ma anche qualcosa di antico (anche qui), c’è l’ironia surreale, ma anche il sentimento. Vieni con me, l’ultima canzone, parla di un amore che diventa cosmico.

È una canzone che parte dal particolare per andare all’universale. Come se ci smaterializzassimo nella natura, diventando acqua che scorre, panta rei. Ci rappresenta molto. L’elettronica l’ho scoperta grazie a Francesco. Io sono una grande appassionata di musica italiana anni Settanta (anche lui), da Battisti a Battiato, che tra l’altro usava tantissimo i sintetizzatori. Ho scoperto l’elettronica contemporanea, delle sonorità che non rientravano tra i miei ascolti, e che si sposano bene con le mie canzoni. Cerchiamo di non rimanere fermi. Di sperimentare e spingerci sempre più oltre, in maniera libera.

Fate musica molto personale. Meglio andare avanti per la propria strada, con sincerità e passione, che pensare al marketing e alla “comunicazione”. Magari un giorno il grande pubblico vi scoprirà.

Sì, lo facciamo soprattutto per noi. Non vogliamo essere schiavi dell’industria musicale. Viviamo una libertà totale. Poi, se capita, perché no?

Una canzone a cui sei particolarmente legata?

Quella che sento di più è Schiavi del sesso. Abbiamo realizzato un cortometraggio, coinvolgendo tante attrici, chiamando la regista macedone Dejana Poposka. Abbiamo cercato di rompere gli schemi, andando verso il surreale e facendo ruotare il soggetto intorno al tema dell’Uovo. Abbiamo inserito anche una citazione cinematografica della pellicola giapponese Tampopo. È una canzone che parla di libertà, di corpi, di femminile, del non essere schiavi degli stereotipi. La voglia di salire sul tavolo e ballare davanti a tutti, fregandosene dei giudizi degli altri. Viviamo sempre più relazioni stereotipate, fittizie, piene di convenzioni. Spesso ci vuole del tempo per riconoscere un amore malato. L’amore non deve mai limitare la libertà dell’altro. Penso sia l’unica bussola che può indicarci la strada. Quindi balliamo sui tavoli, se lo desideriamo.

23 APRILE 2023 22 APRILE 2023

MARTINA CATALFAMO (foto

Andrea Ciccalè)

Quella del “diritto al desiderio”, del rendersi soggetto invece che oggetto, è una battaglia ancora da vincere.

La donna spesso ha paura ancora oggi di prendersi certe libertà. Proprio perché la società ha creato degli stereotipi, dei sensi di colpa, legati spesso alla tradizione cristiana. Penso al libro di Michela Murgia, Ave Mary, in cui vengono messe a confronto le due più grandi figure femminili della cristianità, Eva e Maria. Purtroppo c’è un retaggio nell’inconscio collettivo che ha portato all’oggettificazione della donna, fenomeno esasperato oggi dalla società dei consumi.

Il mese scorso su Redness abbiamo parlato della Maria Brasca, donna che reclamava la sua libertà in un’opera scritta da Testori nel ‘59, che però sembra ancora di attualità.

Ci sono tantissime donne da cui possiamo prendere spunto per avere la forza di sentire che possiamo farcela. Mi viene in mente, ad esempio, Franca Viola. La cosa che mi preoccupa del tempo in cui viviamo è che sembra che la società stia subendo un’involuzione rispetto a certe conquiste che erano state fatte negli anni Settanta. Ma rimango fiduciosa.

Che rapporto hai con il femminismo? Ci sono molte discussioni, anche fra donne, su come portare avanti certe battaglie.

Mi viene in mente un’esperienza che ho fatto sul set de I leoni di Sicilia, pochi mesi fa. Io interpreto una nobildonna palermitana. Mi sono resa conto di quale fosse la condizione delle donne dell’Ottocento dal modo in cui vestivano. A un certo punto volevo gridare: “Datemi un pantalone!”. Quei vestiti non ti permettevano di vestirti da sola, avevi sempre bisogno di qualcuno che ti aiutasse. Ti ingabbiavano e ti rendevano schiava.

Oggi sicuramente siamo molto più libere, ma ho un po’ paura che la libertà sia più nella forma che nella sostanza. È importante che tutti si rendano conto che la visione femminile è necessaria perché inevitabilmente fornisce un altro punto di vista sulle cose. Il rispetto reciproco è la chiave per una società inclusiva e paritaria.

Una ragazzina siciliana che sogna di fare l’attrice ha il diritto di seguire la sua vocazione, di realizzare il suo desiderio. Questa è la cosa importante. Al di là dei ruoli, delle tradizioni, dei luoghi comuni.

A volte pensiamo di negare o allontanare il desiderio per adottare un comportamento conforme alla società, al “cosa si aspettano da me”, al “come mi vogliono gli/le altri/e”. Forse è la mente la nostra vera gabbia, non il corpo. Il corpo deve essere libero, la mente a volte deve tacere e lasciar fluire le cose.

Cosa ti dà la forza di alzarti la mattina? Qual è la tua "redness"?

Il dáimōn, la ricerca, il desiderio di trovare la chiave che unisca il terreno e l’ultraterreno. Può essere la ricerca musicale, oppure la ricerca d’attrice. Per vivere bisogna lasciarsi andare alle cose. Mantenere accesa la curiosità e seguirla per trovare la strada. È tutto strettamente legato ad una costante ricerca interiore. Alla fine capendo te stesso capisci meglio anche l’altro, conoscendoti riesci a entrare più facilmente in contatto con chi ti sta intorno. Se non conosci te stesso non riesci ad amare gli altri.

Progetti futuri?

Ci saranno molte sorprese. Sia a livello cinematografico che musicale. Magari ci vedremo anche su qualche palco. Nel frattempo continuo a fluire. Vado là dove mi porta l’istinto. Cerco di capire i segnali che mi dà il corpo. Se senti che quella cosa ti sta dicendo “vieni da me”, forse la devi seguire.

25 APRILE 2023

MARTINA CATALFAMO

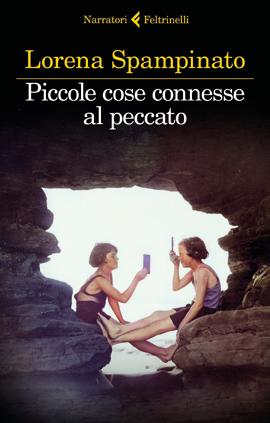

Siciliana, 33 anni, dopo l’ottimo “Il silenzio dell’acciuga” (Nutrimenti) ha scritto un romanzo ancora più bello: “Piccole cose connesse al peccato” (Feltrinelli). Un’estate al mare, due amiche, l’incontro con una ragazza indomabile e un gruppo di ragazzi che vive di espedienti. La scoperta del desiderio, in una terra arcaica.

LORENA SPAMPINATO

La scrittura, le convenzioni da superare, la vita delle ragazze.

Ricordi la prima volta che hai scritto? Cosa, come, dove?

Ero una bambina (otto, nove anni) e avevo appena chiuso Marigold di Lucy Maud Montgomery, quello che ricordo come il primo romanzo letto. Scrissi un piccolo racconto che ricordava molto quel libro: la storia di un’amicizia tra una bambina e la sua amica immaginaria.

Hai capito subito che era ciò che volevi fare, la “tua cosa”? Oppure è stato un innamoramento lento, una presa di coscienza lunga e tormentata?

Credo di averlo capito molto presto. Quando ero adolescente scrivevo regolarmente, poi per un lungo periodo ho preso altre strade, anche molto lontane dalla scrittura. Ho ricominciato a scrivere quando sono tornata a vivere in Sicilia, sei anni fa. La lettura invece non l’ho mai abbandonata.

Che bambina eri? E che ragazza sei diventata? Aneddoti, eventi memorabili?

Ero una bambina silenziosa, osservavo molto. Buona, diligente, molto attenta alle regole. Allegra ma anche piena di malinconie sotterranee. Quando avevo sette o otto anni, durante una festa di compleanno, un ragazzino mi fece un dispetto che non ricordo e io mi chiusi in una stanza a piangere fino alla fine della festa. Da ragazza quelle tristezze le ho tenute nascoste.

Facciamo un po’ di biografia? Catania, Londra, Roma, Catania. L’esordio a 18 anni (cosa rara), l’università, il lavoro editoriale, il ritorno a casa. Sei anarchica, agisci d’impulso, o sei più programmatrice, metodica? Cerchi di capire dove ti sta portando la vita, inseguendo il “destino”, magari pure amandolo (con spirito stoico), o vai dritta verso la meta?

Ho sempre agito d’impulso, le scelte più importanti della mia vita le ho prese in pochi secondi. Seguo spesso l’umore del momento, ma mai in modo incosciente: sono anche prudente, timorosa. Divento metodica nel lavoro, nella scrittura. So darmi orari e scadenze che rispetto diligentemente.

Che rapporto hai con maestre e maestri, con i classici? Sono un conforto, un’ispirazione? Quali sono le opere decisive per la tua formazione?

27 APRILE 2023

I NCONTRI

«Nell’adolescenza riceviamo una spinta verso chi saremo un giorno»

26 APRILE 2023

Li rileggo spesso, rileggo i passi che ho sottolineato, anche mentre scrivo. Le opere che sono state decisive sono moltissime, eccone alcune: Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, le poesie di Antonia Pozzi, Rebecca di Daphne Du Maurier, L’isola di Arturo di Elsa Morante, Memorie di una ragazza perbene di Simone de Beauvoir, L’arte della gioia di Goliarda Sapienza.

Come scrivi? Hai i tuoi riti, dei luoghi in cui ti riesce meglio, hai bisogno di un particolare stato d’animo?

Non seguo particolari riti, ho bisogno di silenzio e di spazi senza vita. Non riesco a scrivere nei parchi o nei bar. Poi deve essere mattina, meglio se molto presto.

Cose che hai scritto di cui vai particolarmente fiera e perché. Possono essere romanzi, articoli, anche cose mai pubblicate.

Oltre ai romanzi ho scritto qualche racconto. Particolarmente fiera? Non saprei, davvero. Sono, in genere, molto critica con me stessa.

Come è nato Piccole cose connesse al peccato? Qual è stata la molla, l’idea, il sentimento che lo ha ispirato?

Per me era importante raccontare un’età fondamentale della vita, dove si forma tutto ciò che ci riguarda. Credo che la vera epifania dell’età adulta sia riconoscere che il nostro nucleo più vero sta lì

Volevo scrivere un libro in cui ci fosse dentro la vita delle ragazze, le cose piccole della vita delle ragazze. Una risonanza infinita della giovinezza: della leggerezza che sprofonda nel buio. Un luogo dove persino la fruizione degli spazi è risemantizzata dalla giovinezza: lo spazio esiste in funzione dell’esperienza personale, c’è un egoismo altissimo, esitiamo solo noi nel mondo, e poi tutto il contrario: quell’egoismo altissimo si ridimensiona appena scopre la comunità.

Per me era importante raccontare un’età fondamentale della vita, dove si forma tutto ciò che ci riguarda. È nell’adolescenza che riceviamo una spinta verso chi saremo un giorno. Parte tutto da lì. Credo anche che la vera epifania dell’età adulta sia riconoscere questo: che il nostro nucleo più vero sta lì, e che nonostante tutte le strade che abbiamo preso per separarcene, in qualche modo quel nucleo ci appartiene per sempre perché ci definisce. Non è un caso che attorno all’adolescenza si addensi una nebulosa letteraria fittissima. Gli elementi interessanti sono parecchi: la perdita dei mondi infantili spazzati via dalle trasformazioni del corpo, della personalità; l’immagine infranta della sacralità degli adulti; l’idea di dover superare una soglia per approdare a una nuova identità.

Quanto c’è della tua esperienza nei luoghi che racconti, le persone che li abitano, i sentimenti vissuti? Quanto invece lo hai scoperto mentre scrivevi? C’è qualcosa di inaspettato che ti ha lasciato questo romanzo? Intendo qualcosa che non avevi previsto all’inizio, che si è rivelato lungo il cammino.

Di mio c’è lo sguardo che avevo da adolescente sul mondo e sulle mie coetanee. Ho tanto ammirato le ragazze, le vedevo tutte bellissime. Scrivendo il romanzo è stato quello sguardo a scrivere la storia, non avevo previsto molto di ciò che poi è accaduto.

Il titolo lo hai pensato tu? C’era fin dall’inizio o è una scelta editoriale? In effetti è una storia fatta di piccole cose che diventano grandi, enormi, quasi insostenibili. La parola “peccato” evoca un retaggio, più che un’esperienza, un modo di intendere le cose che portiamo dentro più o meno consapevolmente, e con cui bisogna fare i conti.

Il titolo è una frase interna al libro, l’idea è stata di Helena Janeczek che ha lavorato con me al romanzo (un onore!) e mi è subito piaciuta.

Può essere davvero così «triste - ridicola, disperata - una mattina d’estate quando si è solo ragazze»? La tua scrittura - la (ricca, densa, poetica) semplicità con cui racconti le emozioni e le sensazioni - è una specie di lente di ingrandimento, che allarga la nostra percezione e la spinge in profondità. C’è l’attimo in cui tutto sembra giusto, perfetto, «l’allegria sentita nell’addome, nella gola», il segreto richiamo della sensualità, ma anche la «sciocca imitazione del dolore, la sciocca imitazione della felicità» con cui ci illudiamo a volte. Forse solo provando a fissare quell’attimo (magari davanti a un falò) si riesce davvero a «scoprire il gusto delle cose eterne».

Può essere anche più triste, ridicola, disperata di così: c’è una scena molto bella di un libro che cito anche nel mio, Le vergini suicide di Jeffrey Eugenides, ed è il dialogo tra una ragazzina di tredici anni che ha appena tentato il suicidio e un dottore in ospedale. Lui le dice: Che ci fai qui? Non puoi sapere quanto è brutta la vita, giovane come sei. E lei subito risponde: Dottore, è evidente che lei non è mai stato una ragazza di tredici anni.

29 28 APRILE 2023

LORENA SPAMPINATO (foto Imma Petricciuoli) APRILE 2023

Bella anche la delicatezza con cui si parla di desiderio, si raccontano baci e carezze, si evoca la scoperta del sesso. Un po’ come in quei film in cui si lascia il corpo, il godimento, fuori campo, in realtà per farcelo vedere e sentire meglio e di più.

Grazie, questo genere di morbidezza fa parte della mia scrittura. È anche il motivo per cui ho evitato riferimenti ed effetti vintage-pop che oggi vanno tantissimo.

In questi tempi di presunta libertà totale ed esibita sembra in realtà che tante ragazze/donne facciano fatica a “farsi carico del desiderio”, ad assumersi la responsabilità e forse anche l’orgoglio di essere “soggetti desideranti”. Lo hai scritto parlando di un libro di Tamara Tenenbaum che ragiona sulla fine dell’amore romantico (che poi forse è l’inizio di un’altra cosa, non meno bella, liberatoria).

In quel pezzo scrivevo che Tenenbaum invita le donne a riappropriarsi del proprio desiderio, dilaniato da anni di narrazioni fuorvianti sull’amore romantico, come l’idea che sia meritevole di amore solo chi dà tutto: il suo tempo, le sue energie, e persino il desiderio.

Come vive il femminismo una donna della tua generazione? La parola-movimento in sé è ancora utile? Quelle battaglie hanno bisogno di una nuova consapevolezza, un nuovo linguaggio, o bisogna prima tornare ai “fondamentali”?

Che sciocchezza dire che la scrittura femminile è intima o sentimentale... Le donne e gli uomini vivono, del mondo, esperienze diverse perché immersi in una tradizione che facilità gli uomini e penalizza le donne

I femminismi di oggi hanno una voce molto forte e potente. Soprattutto grazie a Internet che è la cassa di risonanza di molte battaglie come è successo con il movimento #MeToo. Mi sembra che ci sia, da parte di molte donne e molti uomini, un desiderio crescente di decostruzione dei vecchi sistemi. I social ci hanno permesso di conoscere persone e realtà diverse dalla nostra e di confrontarci. Si parla di identità sessuale, abilismo, discriminazioni razziali, di corpi non conformi, disparità salariale, rappresentazione, violenza di genere, omolesbobitransfobia, sex working.

Quanto ti dà fastidio la definizione “scrittura femminile”? Anche questo è un bello stereotipo da superare, questa idea per cui ci sarebbe "la letteratura" (maschile, soprattutto) e poi le autrici donne che si soffermano più sull’intimo, sui sentimenti. Qual è la reale differenza, se c’è, tra il modo in cui scrivono donne e uomini, secondo te?

Femminile e maschile sono convenzioni sociali, anche quando applicati alla scrittura: che sciocchezza dire che la scrittura femminile è intima o sentimentale, e che quella maschile è la scrittura universale. L’unica differenza, per me, sta nello sguardo, nella postura. Le donne e gli uomini vivono, del mondo, esperienze diverse perché immersi in una tradizione culturale che facilita gli uomini e penalizza le donne. Dunque la differenza andrebbe esplorata a partire da qui, non certo dai temi, o dai modi.

Tornando alla tua vita: progetti per il futuro? Di scrittura, di lavoro, di viaggi, rivoluzioni personali o collettive.

Per il momento porterò un po’ in giro questo romanzo. Il resto si vedrà.

Qual è la tua “redness”, ciò che ti dà la forza di alzarti la mattina?

Le persone che amo.

31 APRILE 2023

LORENA SPAMPINATO

(foto Francesca Cassaro)

Martina Galletta

La provocazione della libertà. Teatro, cinema, scrittura e vita. Contro

Acuore aperto. A mente spalancata. A corpo libero. Martina Galletta è un’esperienza travolgente. Un flusso ininterrotto di parole, idee, ricordi, emozioni. Anche di provocazioni. E stereotipi che saltano per aria. Ruoli e maschere. A lei hanno chiesto spesso di interpretare «suore e prostitute». Per esaurire il ruolo della donna, secondo l’immaginario tipico nostrano, mancherebbe solo “l’angelo del focolare”. Niente di più lontano dal suo stile di vita. Martina è più l’anima della festa. Forse anche il “diavolo tentatore”. Non per niente si diverte a esibire la sua bellezza e il suo corpo sui social («io in realtà non mi sento bella e ho un pessimo rapporto col mio corpo», dice però lei, provocando un vivace dibattito). Risultato? Tanti commenti “ormonali” e reprimende “morali”. Ma anche l’ammirazione di chi capisce il suo gioco spericolato. Perché lei la sua libertà la vive fino in fondo, sul palco, nella vita, sui social, senza bisogno di troppe parole - di comizi o dichiarazioni di principio - facendone anche una questione politica e ideale, oltre che ludica.

Ci sta pure l’ironia anti-sentimentale, quasi cinica, con cui commenta l’immagine (proposta dal giornalista) di un lui e una lei innamorati da una vita, sposati da sessant’anni, ancora mano nella mano: «Secondo me è sindrome di Stoccolma». Mentre parliamo di “coppie aperte” e/o “matrimoni che funzionano”, quando osservo che gli uomini amano la libertà per ragioni puramente biologiche, diverse da quelle delle donne, lei se ne esce con uno sconcertante «infatti io sarei un ottimo marito, ma una pessima moglie». Si dà il caso che lei un figlio lo farebbe volentieri, se non fosse che

l’uomo “libero” se la fa sotto al solo pensiero. Perché noi a volte siamo fatti così: la sera leoni, la mattina gattini spaventati. Le sue confidenze, a proposito di libertà sessuale, farebbero arrossire chiunque. Eppure, o proprio per questo, Martina Galletta è anche un’anima antica – anche il suo volto lo è, arriva da un altro secolo, forse anche da un’altra latitudine - che frequenta i classici come fossero amici d’infanzia, che mentre fa running ascolta musica rinascimentale (corre anche 200 chilometri in un mese), che suona il pianoforte da quando ha 3 anni, e compone pure (merito del nonno musicista), che ha un debole per il primo Novecento (la contemporaneità la tollera appena), che dipinge e si diverte a costruire interni di case in miniatura (ce n’è una appesa nel suo appartamento, appena entrati). Se poi deve farsi un tatuaggio, si imprime sulla pelle il nome di Tamora, perché nutre una passione viscerale per il Tito Andronico di Shakespeare.

Martina Galletta ha recitato nei più importanti teatri italiani. Ha messo in scena Čecov, Dostoevskij, ma anche nomi noti della drammaturgia contemporanea. Ha interpretato Giulietta Masina al cinema e svariati personaggi in serie tv popolari. Ha pubblicato un romanzo, La dimora degli dei (Infinito Edizioni), ambientato ai tempi del nazismo, e ne sta già scrivendo un altro. È attrice, ma anche musicista, cantante, scrittrice. È sempre in viaggio e in movimento, un treno dopo l’altro, tra Milano, Roma, Napoli e i luoghi in cui si trova a recitare o presentare il suo libro.

32 APRILE 2023

I NCONTRI (foto di Paolo Gavardi)

i moralismi, con il “Tito Andronico” tatuato addosso di Fabrizio Tassi

Noi l’abbiamo incontrata nella sua casa milanese, che ovviamente le somiglia, moderna e antica come lei. Un piccolo nido in un vecchio palazzo elegante con vista su City Life. Il suo pied-à-terre. Si entra attraverso un ballatoio che ci ricorda la Milano di una volta, con le sue corti. Un appartamento accogliente, in cui spicca un pianoforte, con la foto dell’amatissimo nonno, e le pareti tappezzate di libri. C’è Anna Karenina in bella vista. Tutto Murakami. Ma anche Dumas e Allende. Una mensola nel corridoio è ricoperta di libri gialli: decine di Agatha Christie.

Il Teatro è meraviglioso. Sei lì a provare, giorno dopo giorno, ripeti il testo, lo vivi. Quando abbiamo fatto Dostoevskij al Bellini passavamo i pomeriggi ad accapigliarci su ciò che volesse dire ogni singola pagina. Dove lo trovi, nel mondo di oggi, un privilegio del genere?

L’intervista comincia con acqua e caffè, ma presto passiamo al vino.

«Sono nata a Milano, vivo a Roma da una decina d’anni e ho vissuto per molto tempo a Napoli, facendo la pendolare, quando lavoravo al Teatro Bellini. Facevo sei mesi giù e sei mesi in tournée». Vita d’attrice, dal teatro al set, da una replica in qualche luogo sperduto all’ennesimo provino, perché i provini non finiscono mai. «Mio padre è un medico. Mia madre ha iniziato a lavorare giovanissima, non ha potuto studiare come avrebbe voluto. Ha cominciato come dattilografa e alla fine è diventata dirigente dell’azienda per cui lavorava. È una figa pazzesca. Quando si è pre-pensionata ha preso due lauree e ha scritto un romanzo. Ora fa la pittrice astrattista. È complicato avere una mamma così, devi essere all’altezza. Lei però dice di aver preso ispirazione da me. Abbiamo un rapporto bellissimo. Ci diciamo tutto. Fin troppo». La vocazione artistica le arriva dal nonno pianista e da una nonna pittrice, in quel ramo della famiglia che ha un’origine croata. Ricordi di gioventù? «Infanzia felicissima e adolescenza terrificante. L’infanzia è stata molto bella anche grazie a mio nonno Dante, che mi ha messo davanti al pianoforte a 3 anni. Avevo un rapporto stupendo con lui e con tutta la famiglia. Da adolescente invece ero “satana”. Colpa degli altri, di situazioni traumatiche che mi hanno fatto vivere, ma anche colpa mia, che ho reagito in modo altrettanto traumatico. A 20 anni mi sono innamorata di un quarantenne e ho vissuto insieme a lui per cinque anni».

All’inizio pensava che avrebbe fatto la musicista. «Finché non ho messo il piede sul palco. Quando è successo la prima volta, ho detto: lasciatemi qui e buttate la chiave! La vita del musicista è molto solitaria, quasi ossessiva. Un po’ mi spaventa. Devi essere abituato a stare solo con te stesso. A me invece piace andare a cena con i colleghi e sbronzarmi, questo è il mio spirito. Preferisco una vita adrenalinica come quella teatrale».

La prima performance? Al liceo Leone XIII, con un insegnante di nome Federico Bellone, oggi noto regista e produttore. Lei era molto brava a cantare (lo è tuttora) e lui le assegnò la parte da protagonista in un saggio in forma di musical. «Poi ho scoperto che il musical non fa per me. Preferisco la prosa. Ho rispetto del musical come genere ma non mi piace guardarlo, figuriamoci farlo. Io voglio Shakespeare, voglio Čecov, la parola.

Mi fa impazzire tutta la drammaturgia contemporanea, sono drogata di Spregelburd, l’ho anche conosciuto perché è venuto a vederci quando abbiamo messo in scena un suo spettacolo qualche anno fa (“Tutto”, ndr)». I genitori erano piuttosto preoccupati dalle aspirazioni artistiche della figlia. Ma è grazie alla madre se, appena finito il liceo, è entrata alla Paolo Grassi, scuola teatrale tra le più prestigiose in Italia. «Io volevo entrare al Piccolo, mi ero fissata, esisteva solo il Piccolo. Mia madre, per aiutarmi, convinse un allievo che si stava diplomando a darmi qualche lezione. Volevo portare un pezzo da Tre sorelle, io che non avevo mai studiato dizione. Preparai l’esame con questo ragazzo, mi innamorai disperatamente di lui (voglio sperare anche lui un pochino di me), ma feci un provino orribile, perché ero terrorizzata. Bocciata e disperata. Fu mia madre a insistere perché provassi anche alla Grassi. Andai con l’atteggiamento di chi “voleva il Piccolo”, senza nessuna preoccupazione, e mi presero subito». Inutile dire che quella non-scelta fu fondamentale per la sua carriera. «Era la scuola migliore che potessi fare. Alla Grassi si mischiano i generi, non viene insegnato un solo metodo, ma vari stili. Mi sono trovata benissimo con il modo di affrontare il lavoro teatrale di Vasiliev (con cui poi ho anche lavorato, perché ho voluto cono-

scerlo). Ho visto uscire da altre scuole allievi dogmatici, convinti che il loro modo di fare teatro fosse l’unico giusto. Io odio il “si fa così”».

Ne approfitto per chiederle se lei crede nel caso-caos oppure nel destino, la provvidenza, il karma, nel fatto che ci sia una qualche “strada tracciata” da scoprire.

«Io sto tra lo scettico e il disperato. La mia unica religione è il Teatro. Può darsi che una strada ci sia, o almeno una consequenzialità, ma io vivo alla giornata, soprattutto in questo periodo» (ci tiene alla T maiuscola associata al Teatro, per lei è cosa sacra e noi la rispettiamo).

Segue un dialogo-siparietto:

«Vivo un’età di passaggio. Spero che passi presto»

Le età di passaggio passano sempre.

«Non vedo l’ora di avere quarant’anni così non ci penso più».

Cosa c’è di così orribile nella tua età?

«Io ho 36 anni!»

Ma ne dimostri dieci in meno.

«Però ne ho 36».

Che importanza ha? Ci sono attori settantenni che fanno parti da cinquantenni.

«In teatro, forse. Sul palco la mia età non è un problema».

35 APRILE 2023 34 APRILE 2023

Martina Galletta

(foto di Paolo Gavardi)

(foto di Luca Brunetti)

Al cinema è diverso?

«La mia agente, giustamente, mi manda ai provini per “mamma 42”. Io vado al provino e non mi prendono».

Perché sembri troppo giovane.

«Ma non mi prendono neanche per fare la figlia, perché vedono l’età scritta sul curriculum. Per questo dico “età di mezzo” terribile».

L’età di mezzo credo sia un tormento soprattutto femminile.

«Per non parlare della menata dei figli: e li fai e non li fai e con chi li fai...»

Ti fanno spesso questa domanda?

«Me la faccio anch’io».

Se te la fai tu va bene, è la tua vita, ci mancherebbe. È antipatico quando la fanno gli altri.

«Sì. Anche perché io questo desiderio ce l’ho. Ma solo io a quanto pare».

Non penso che tu abbia dei problemi a trovare un uomo con un desiderio di paternità.

«Il problema è che deve piacermi... Ho anche pensato a un certo punto: perché mi serve per forza un uomo?

Ma per adesso non riesco a gestire nemmeno me stessa, figuriamoci un’altra persona. Mi metto la mano sulla coscienza».

Il musical è il genere che l’ha rivelata da ragazza, la prosa è il suo pane da professionista, ma l’esordio vero e proprio è arrivato dietro una marionetta, con la Compagnia Colla. Era il 2009. Anche qui c’entra l’amore, perché vita e arte viaggiano spesso a braccetto, soprattutto quando si passano tante ore chiusi in un teatro. «Galeotto fu Pinocchio. Luca mi ha insegnato a manovrare quelle grandi marionette. Io ero piccola di statura e loro cercavano attrici minute. Avevo vent’anni ma sembravo una bambina. Luca doveva insegnarmi a muovere Pinocchio. Ci siamo innamorati persi dopo due secondi e siamo stati insieme cinque anni. (Siamo ancora legatissimi). Ho fatto due anni di tournée con loro. Però intanto lavoravo all’Elfo e in seguito ho cominciato al Piccolo».

Ho studiato la tua storia. Al Piccolo nel 2010 hai fatto Garcia Lorca, Donna Rosita nubile, e sei stata nominata ai Golden Graal come miglior attrice drammatica. In quello stesso anno hai fatto Sirene al Libero e il Processo a Cavour con Ruggero Cara e Gherardo Colombo, scritto da Augias e Ruffolo.

«Ma prima c’è stato Happy Family già ai tempi della scuola. Al secondo anno di Paolo Grassi sono stata notata da Alessandro Genovesi, che all’epoca cercava una ragazza che sembrasse una minorenne. In teoria non potevi lavorare in Teatro se eri al secondo anno, ma il direttore lungimirante dell’epoca mi disse: “Vai pure”. Da lì ho iniziata una lunga tournée con l’Elfo, che poi si è prolungata per due anni. Intanto però ho fatto un provino al Piccolo, dove mi hanno presa, e ho lasciato Happy Family. Poi ho lasciato il Piccolo per andare al Bellini di Napoli».

Una vita movimentata. Al Bellini sei partita da La Ciociara.

«Ero Rosetta, la figlia di Donatella Finocchiaro. È stato lo spettacolo che mi ha fatto conoscere a Napoli. Da lì poi non me ne sono andata più. Ho fatto tutti gli spettacoli prodotti in seguito, l’Odissea, Arancia Meccanica, Il giocatore di Dostoevskij, l’Otello...»

Per l’Elfo invece hai fatto due spettacoli di cui si è parlato molto: Strada Provinciale40 e La prostituzione raccontata al mio omeopata.

«Che mi hanno permesso di conoscere quelle che sono tuttora le mie migliori amiche. Le due registe avevano iniziato a collaborare con i Padri Somaschi per portare il tè alle prostitute. C’è un luogo comune sulle ragazze che

lavorano per strada, l’idea che facciano uso di alcolici, che si ubriachino, mentre in realtà loro stanno attentissime, devono rimanere lucide, in modalità sopravvivenza, e quando fa freddo bevono tanto tè caldo. Abbiamo dovuto conoscere quel mondo. Io sono rimasta sconvolta dalle testimonianze di quelle donne. Ho ancora i brividi adesso, se ci penso. Quell’esperienza ha unito tantissimo noi ragazze. Il Teatro è meraviglioso per questo. Sei lì a provare giorno dopo giorno, ripeti il testo, lo vivi, entri nei dettagli. Quando abbiamo fatto Dostoevskij al Bellini passavamo i pomeriggi ad accapigliarci su ciò che volesse dire ogni singola pagina. È bellissimo. Cresci come persona. Dove lo trovi, oggi, un privilegio del genere?»

Una citazione la merita anche il Tito Andronico per la regia di Gabriele Russo.

«L’ho perfino tatuato. Mi sono incisa Tamora sulla pelle. Io amo il Tito Andronico, è uno dei miei testi preferiti di Shakespeare. È poco conosciuto, quasi horror, splatter. È gratuitamente crudele. Un sequel di orrori reiterati. In Paolo Grassi al secondo anno l’avevo portato come studio. Quando mi hanno chiamato per fare Tamora è come se si fosse chiuso un cerchio. In più nel 2019 abbiamo debuttato al Teatro Argentina di Roma, il sogno di chiunque».

Da sinistra, Martina Galletta in “Lezioni da Sarah”, nei panni di Giulietta Masina, in “Din Don” e nello spettacolo “Dignità autonome di prostituzione”

37 APRILE 2023 36 APRILE 2023

Galletta

Martina

(foto di Max Moore)

Io alterno prostitute e suore, solitamente. Di suore ne ho fatte parecchie, in tutti i “Din Don” con Enzo Salvi. Le prostitute soprattutto a teatro. In un certo senso, trovo che sia una mia responsabilità femminista dare voce anche a loro

Sul tema della prostituzione, in senso lato, c’è anche Dignità autonoma di prostituzione. Più che uno spettacolo, un’esperienza. Che tornerà in scena a giugno a Napoli a Castel Sant’Elmo (in co-produzione col Bellini).

«Lo faccio ormai da 9 anni. Il format è di Luciano Melchionna da un’idea di Betta Cianchini e Luciano. Lui il teatro lo destruttura, lo fa letteralmente esplodere, toglie la platea, le sedie. Di solito arriva tanta gente, anche mille-duemila persone, e si ritrova dentro un inizio che cambia sempre, con canzoni, performance, attori dappertutto che fanno cose... La gente a volte si siede per terra, non capisce cosa sta succedendo. Poi, dopo un’oretta, c’è una presentazione, vengono distribuiti dei dollarini finti, e noi, attrici e attori, veniamo presentati come nei bordelli. La gente sceglie e ci compra. Veniamo venduti come prostitute che fanno sesso. Ognuno poi ha un luogo in cui andare, c’è chi si porta dietro un gruppo di persone e chi un solo spettatore, e una volta arrivati sul posto c’è il monologo, drammaticissimo. La gente rimane sconvolta. Poi torniamo giù e prendiamo altra gente. Una follia organizzata. Lo abbiamo fatto al Bellini per dieci anni. Ma anche al Colosseo di Torino, al Parenti di Milano, al Brancaccio di Roma... Facciamo la gara a chi perde più chili per lo sforzo. Io ne ho persi sei quest’anno».

Sei già stata nei teatri più grandi d’Italia. «Grazie soprattutto al Bellini, oltre che al Piccolo. Ho avuto la fortuna di vivere l’era delle grandi tournée, ormai quasi scomparse. Le produzioni che partono e stanno in giro per sei mesi. Ora lavoro di più nell’audiovisivo, che dà più visibilità e popolarità, ma il teatro mi manca». Uno spettacolo a cui tieni particolarmente?

«Lezione da Sarah. Partito in epoca pre-pandemica. Lo abbiamo presentato in anteprima al Festival di Todi, ma dovevamo debuttare a Roma. Il giorno prima dell’esordio hanno deciso il lockdown. I miei genitori erano venuti per vederlo e sono dovuti scappare a Milano prima che i treni venissero fermati. È uno spettacolo bellissimo e tostissimo. Sulla falsariga dell’Elvira di Jouvet, meta-meta-teatrale. Si ipotizza una Sarah Bernhardt, che è Galatea Ranzi, e una giovane allieva alle prime armi, che sono io. Sono tre blocchi: all’inizio Marie, l’allieva, non è capace, è quasi patetica, ma alla fine diventa bravissima. A livello attoriale è molto difficile, devi dosare le cose. Galatea mi propone vari testi, faccio sia Ofelia che Amleto. L’idea, alla fine, è di riuscire a interpretare Fedra. Questo spettacolo ha tutta la poesia del Teatro come la intendo io, la sua magia, i vecchi attori morti che stanno lì con te. La regia è di Ferdinando Ceriani. Lo riprenderemo».

A proposito di spettacoli di cui hai anche scritto la musica, c’è il delirio di FreeTime (testo dei fratelli Presnyakov e di Gian Maria Cervo, regia di Pierpaolo Sepe).

«Una follia chimica totale, in cui io suono il synth, canto, accompagno quasi tutto lo spettacolo e poi divento un personaggio, entrando in scena. E tutto questo lo faccio quasi nuda. Lo facciamo da tre anni e ancora non abbiamo capito di cosa parla».

Parliamo anche di cinema e tv? Immagino sia stato emozionante interpretare Giulietta Masina (Permette? Alberto Sordi).

«Quando mi hanno chiamato per assegnarmi la parte, dopo un momento di grande felicità, mi sono detta: “Oddio adesso devo fare Giulietta Masina davvero, come faccio?”. Mi ero documentata tantissimo. Non parlavo d’altro, non mangiavo, non dormivo, stavo solo con Giulietta. So tutto su di lei, tutto. È stato molto bello, un set pazzesco, a partire dal lavoro con Edoardo Pesce, ma anche con tutti gli altri colleghi di quel film, per non parlare del regista Luca Manfredi».

La prima esperienza cinematografica però è stata con Roberta Torre.

«I baci mai dati. Anche quella è stata una bella botta, perché siamo andati a Venezia, con il red carpet e tutto. Siamo stati anche a Cannes».

In tv l’elenco è lungo: Din Don, Don Matteo, Un passo dal cielo, Il paradiso delle signore...

«Io alterno prostitute e suore, solitamente. Di suore ne ho fatte parecchie, in tutti i Din Don con Enzo Salvi. Le prostitute soprattutto a teatro. In un certo senso, trovo che sia una mia responsabilità femminista dare voce anche a loro. Una volta ho fatto anche la suora prostituta... Nel Paradiso delle signore ero cattivissima. Finalmente, per una volta, potevo essere perfida.

La perfida Giovanna. Ho vissuto molto il set girando quella serie».

Cose che vorresti fare in futuro?

«A teatro Tennessee Williams, Un tram che si chiama desiderio Ma anche l’Arkàdina del Gabbiano».

Cose nuove in arrivo?

«Ho appena girato un film molto bello. Un action movie. Ho un ruolo fighissimo, con tante scene di fight. Ho lavorato con degli stunt molto bravi perché ho dovuto imparare a combattere. Il regista è Mario Parruccini. L’ultimo ciak è stato qualche giorno fa (inizio marzo, ndr). Serviva una bella ragazza con i capelli lunghissimi, stronza, che mena la gente. Mi piace fare la cattiva».

39 APRILE 2023 38 APRILE 2023

Martina Galletta

(foto di Eolo Perfido)

(foto di Paolo Gavardi)

E a teatro?

«Adesso sto facendo Una relazione erotica. Questa estate lo porteremo ai festival e poi andremo in tournée. È uno spettacolo che indaga sul rapporto aperto. In scena c’è una coppia in cui un lui e una lei si raccontano le proprie fantasie. Ma a un certo punto lei (io) decide di fare sul serio, di aprire davvero il rapporto. La coppia con cui flirtiamo viene presa dal pubblico.

Lavorare con Marco (Gobetti, attore co-protagonista, ndr) e Giulio (Baraldi, autore del testo e regista dello spettacolo, ndr) è stato molto bello. Le musiche di Marco Turriziani sono meravigliose».

Nel frattempo hai anche scritto un romanzo. Da dove è uscita Britta, la protagonista? «Boh».

Un po’ ti assomiglia.

«Magari! In realtà ho cercato di mettere pezzi di me in tutti i personaggi. Non tutti sono riusciti. La suora, ad esempio, è troppo bidimensionale».

Ma la suora, più che un personaggio, è una funzione. Serve a far avanzare la trama.

«In effetti il giallo ha bisogno di funzioni più che di personaggi. Ma Agatha Christie, il mio modello, riusciva a far diventare i suoi personaggi così profondi! Per questo sono così belli i suoi romanzi, molto al di là del “chi ha ucciso chi”. In Poirot e la salma, ad esempio, c’è la descrizione di un rapporto d’amore che è di una bellezza! La trovo molto sottovalutata come autrice. Come si può definirla semplicemente “giallista”?»

Nel tuo libro, in realtà, oltre al giallo ci sono anche il noir e il mélo, c’è la commedia di costume, il romanzo storico...

«Sì, è una commistione di generi».

Perché l’hai ambientato in quell’epoca?

«Io adoro quell’epoca. Anche il nuovo romanzo sarà ambientato nel ‘38-’39. Ho letto qualsiasi cosa su quel periodo».

C’è anche “l’impegno”: storia, politica, la follia nazista, l’odio razziale.

«Infatti nel prossimo toglieremo il giallo, sarà un romanzo solamente storico. La seconda parte della storia di Britta la scriverò più in là».

Dove hai trovato il tempo per scriverlo?

«All’inizio non sapevo come fare. Lo scrivevo giorno per giorno, non avevo le idee chiarissime. Ma in realtà io ho sempre scritto per il Teatro. Ho adattato testi, ho scritto monologhi. Anni fa un mio racconto è stato tra i finalisti del Campiello Giovani... Diciamo che l’ho preso come un lavoro. Mi alzavo la mattina, studiavo, poi pranzavo e scrivevo finché non avevo finito dieci cartelle. Infatti ci ho messo quaranta giorni esatti. Non potevo fare altrimenti, se no mi sarebbe sfuggito. Dovevo stargli appresso. A un certo punto ho avuto la chiara percezione che fossero i personaggi a indirizzarmi. Ed è successa una cosa assurda: mi sono innamorata del mio protagonista maschile. A volte, mentre ero in giro a correre, speravo di incontrarlo girando l’angolo».