Dove si parla di yoga e videoarte, di Matera, Napoli e Giappone (nagomi), di alta moda fatta con l’anima, dei ragazzi di “Mare fuori”, di Pino Daniele e Franco Battiato, di musica che nasce dalla vita (popolare) e dalla ricerca (interiore) N 7 | MARZO 2023

Franco Battiato

Silvio Bernelli

Alessandro Daniele

Pino Daniele

Alena Ettea

Giovanna Sannino

Caterina Erica Shanta

Roberto Tardito

In copertina: Erika Laba (per Elena Attea)

Foto di: Paola Dossi (servizio a pag. 36)

REDness

4

EDITORIALE

4 La filosofia del karaoke

6

INCONTRI

6 Alessandro Daniele: vita e musica di Pino Daniele, l’uomo e l’artista

18 Giovanna Sannino: il destino di un’attrice in “Mare fuori”

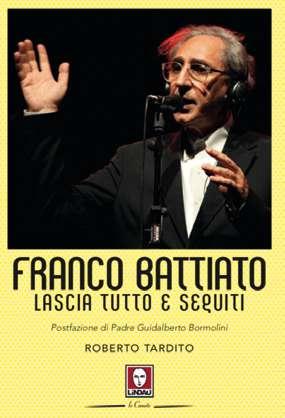

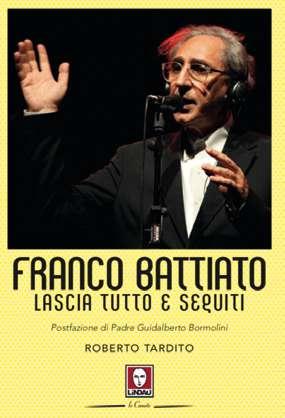

S26 Roberto Tardito: “Lascia tutto e seguiti” come diceva Battiato

34 Padre Guidalberto Bormolini: l’amore che trasforma

36 Alena Ettea: l’anima della moda, tra meditazione, stelle e perle

48

MEDITAZIONI

48 Luigi Bernelli: lo yoga visto “da dentro”. Inabissarsi in se stessi

56

IDEE

56 Caterina Erica Shanta: la realtà ritrovata nel digitale

68

STORIE D’IMPRESA

68 Maxi Clima: la piccola azienda diventa grande con la qualità

72 Macla Consulting: una guida sicura nella giungla burocratica

78

COMMIATO

78 Ken Mogi: “La via del nagomi”

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

3 MARZO 2023 2 MESE 2022

è passione, arte, impresa, comunicazione.

È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.

Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare. La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.

È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

OMMARIO

La filosofia del karaoke

Il karaoke in Giappone è quasi uno stile di vita. È un gioco, sì, un divertimento, ma nel senso più puro e innocente del termine. Come dice Ken Mogi in La via del nagomi (di cui parliamo nel Commiato), «molto sta nel riuscire a tenere vivo il nostro bambino interiore». Non si tratta di esibire le proprie capacità canore, o dimostrare di essere i migliori, come fosse un talent show. Al contrario, chi è troppo bravo a cantare è quasi intimidito, preoccupato dalla possibilità che la sua performance venga percepita come un’esibizione egocentrica. «In generale in Giappone non ha nessuna importanza se uno canta bene o male». Bella questa idea del fare e del creare senza essere ossessionati dalla performance, senza preoccuparsi di cosa gli altri potrebbero pensare di noi.

In generale in Giappone non c’è neanche una distinzione netta tra cultura alta e bassa. E il “genio” non è qualcosa che arriva da chissà dove, disceso sulla terra da un qualche iperuranio, per ispi-

rare un individuo fortunato, che impone il suo talento al mondo. Il talento, l’intuizione, il saper fare e creare, stanno dentro il “grande cerchio della vita”, una fusione organica tra la propria interiorità e l’ambiente circostante, «un delicato equilibrio tra l’affermazione e la negazione di sé, tra i valori assoluti e quelli relativi dell’unicità».

Da qui anche l’idea dell’apprendimento continuo, la necessità di far lavorare il cervello per tutta la vita, di esercitare la curiosità e di considerare ciò che si impara non un modo per avere più nozioni o informazioni, ma uno strumento «per farci diventare persone migliori». La parola magica è dō e «corrisponde all’idea che imparando ci si evolve e ci si rinnova. Judō, per esempio, indica la via della cedevolezza; kendō quella della spada, la katana; shodō è la via della scrittura (la calligrafia), sadō quella del tè, kadō quella della composizione floreale». Sono discipline che ci fanno crescere anche sul piano spirituale.

Non sarebbe male saper vivere la vita con questa leggerezza e pienezza, come un continuo imparare e creare e condividere. Questo mese Redness apre con un lungo ricordo di Pino Daniele, che ha tradotto la sua vita in musica, ha trasformato gioie e dolori in canzoni, arrangiamenti, melodie, ha fatto incontrare lo spirito di Napoli con l’anima del mondo (dall’Africa agli States, da Cuba al Mediterraneo). Ce ne parla il figlio Alessandro, che ha scritto un libro sull’uomo e l’artista, sottolineando quanto i due siano indissolubili.

A proposito di musica che sgorga dalla vita – e dalla ricerca interiore – questo mese parliamo anche di Franco Battiato, della sua capacità di cambiare rimanendo se stesso (anzi trovando, realizzando se stesso), dalla biografia musicale di Roberto Tardito (cantautore anche lui) a quella spirituale di padre Guidalberto Bormolini, che ci ricorda la necessità di imparare a vedere «l’alba dentro l’imbrunire» in questi tempi bui. Creare, sperimentare, mettersi alla prova, cercare la bellezza ovunque. Alena Ettea ci mette l’anima nelle sue creazioni. Poco importa che si tratti di scarpe o gioielli. Perle che simboleggiano la rinascita, foglie preziose che evocano l’albero della vita, le radici immerse nella terra e i rami aperti verso il cielo. L’eleganza non

deve essere per forza ostentazione. Si parla di moda, ma soprattutto di ricerca ed espressione di sé. La copertina è dedicata a lei e alla sua storia affascinante.

Poi c’è Giovanna Sannino, giovane attrice che è la dimostrazione vivente di come lavora il “destino” e del perché bisogna essere pronti a raccogliere i messaggi della vita: ieri faceva teatro con i ragazzi di un istituto penitenziario minorile, oggi racconta la storia di quei giovani carcerati nella serie tv Mare fuori. Fra tradizione e modernità, memoria e (ri)creazione artistica, si muove anche Caterina Erica Shanta, col suo progetto sulla Festa della Bruna di Matera, il carro trionfale distrutto ogni anno in un rito quasi dionisiaco e ricostruito in forma di fotogrammetria. Tutto passa e tutto si trasforma. Ma c’è qualcosa che rimane sempre intatto, anche dentro i cambiamenti più grandi, che si conosce e si rivela insieme a loro, e che in Oriente chiamano Sé.

Ce ne parla Silvio Bernelli, scrittore e insegnante yoga, senza fare troppa filosofia, perché è qualcosa di cui bisogna fare esperienza nella pratica, dentro la vita. È lui a ricordarci una massima preziosa firmata HÜsker DÜ (che non è un guru indiano, ma un gruppo rock): «La rivoluzione comincia a casa, preferibilmente davanti allo specchio del bagno». (f.t.)

5 MARZO 2023 4 MARZO 2023

E DITORIALE

Alessandro Daniele

L’uomo e l’artista, il padre e il professionista, l’eterno ragazzo cresciuto per strada e il musicista geniale, raccontati in un libro

in

«Ognuno ha il suo Pino Daniele, anche io ho il mio, accanto al papà che ho vissuto e amato

tanti modi diversi, da figlio, da amico, da collaboratore»

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

Pino e Alessandro Daniele (foto Giovanni Canitano)

Nel suo studio ci sono chitarre e microfoni usati da Pino Daniele. Manifesti, pupazzi, copertine di dischi, ricordi di tutta una vita. C’è anche il mandolino di Napule è. E la prima incisione di quella magnifica canzone, datata 1977. «Napule è mille culure / Napule è mille paure / Napule è a voce de’ criature / Che saglie chianu chianu / E tu sai ca’ nun si sulo»

Alessandro Daniele ha lavorato per quindici anni con lui. Conosce l’uomo e conosce l’artista. Il padre e il professionista. Il napoletano verace, cresciuto per strada, tra mille difficoltà, e il cittadino del mondo, che studia le altre culture musicali e le fa sue. L’eterno ragazzo, umile e gran lavoratore, che pur di fare musica arrivava a dormire su una panchina (quando non c’erano soldi), ma anche il cantautore geniale e di successo, che arrivò a riempire gli stadi e a vendere milioni di dischi inventando un suono e un genere.

Mio padre è entrato nella vita delle persone con le sue canzoni. La musica ci aiuta, ci fa star bene. Ma può far bene anche conoscere la sua storia. Perché lui, con tutte le difficoltà che ha avuto, è riuscito a venirne fuori

e la capacità di trasformare la vita in musica. «Vi racconto la mia storia attraverso le canzoni» diceva spesso al pubblico dei suoi concerti. Ma provate a riascoltarle dopo aver letto questo libro. Acquistano una dimensione in più. Che non è la spiegazione prosaica o la parafrasi biografica, ma la sua verità umana, la sua anima. Conoscere la vita di Pino Daniele, capire il valore delle sue scelte, il coraggio con cui ha combattuto contro le difficoltà, pur di restare fedele alla vocazione d’artista, rende la sua musica ancora più speciale. «Ognuno ha un suo Pino Daniele, anche io ho il mio, accanto al papà che ho vissuto e amato, in tanti modi diversi, da figlio, da amico e da collaboratore (…) Sono partito proprio dai suoi racconti, quelli che ascoltavo avvolto nella nube del fumo del suo mezzo sigaro, nella mia stanza d’ufficio dove ci riunivamo nella pausa caffè del dopo pranzo. Io seduto sul divano ad ascoltare le sue storie e lui in piedi appoggiato alla soglia della finestra a fumare.

Ho recuperato le sue parole dai miei ricordi più limpidi, altre dalle interviste, dalla famiglia, dai suoi amici e da alcuni collaboratori, tutti scelti con cura per tracciare un profilo da me riconoscibile: ognuno di loro ha avuto a che fare con il suo Pino Daniele. Ed è proprio alla fine di questa ricerca che ho davvero messo a fuoco il mio».

«Chi era Pino Daniele? Sulla sua carta d’identità avrebbe indicato semplicemente “chitarrista” o “musicista”. Non amava le definizioni e non voleva etichette sulla sua musica, suonava la chitarra come mezzo principale per esprimere le sue emozioni e dialogare con altre culture». Comincia così il libro che Alessandro ha dedicato al padre, pubblicato da Rai Libri: Pino Daniele – Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce Ci sono ricordi, racconti, aneddoti, testi di canzoni, le parole di Pino e quelle delle persone che lo hanno amato. Una storia che sembra un film. Con i suoi trionfi e le sue tragedie, i colpi di scena, i dolori, ma anche le pagine buffe, gli incontri spassosi, le scene di vita quotidiana. E al centro di tutto, una creatività instancabile

Il libro comincia dalla povera casa dei genitori (una sola stanza con cucinotto, letto e mini-bagno), i ragazzi del quartiere (ci si trovava al Bar Battelli), l’amicizia con l’inseparabile Salvatore, che ebbe il merito di prestargli la prima chitarra, una Eko pagata 5000 lire (mai più tornata indietro). Ci sono l’amore per Elvis Presley, le giornate al cinema, nei primi anni Sessanta, a guardare i film di Maciste e Totò, la passione per i panzerotti e quella per il mare, che rimarrà per sempre («Negli anni Duemila, quando papà aveva la possibilità di studiare la chitarra vicino al mare, sembrava che cercasse di sintonizzarsi sulle sue frequenze, cercava l’accordo tra il mare e lo strumento»).

Ma c’è anche il dramma: i genitori, sommersi dai problemi economici (e un padre col vizio del gioco), che lo mandano via da casa; la vita randagia di un fratello che

finisce in riformatorio; la scoperta di un grave problema alla vista, che lo costringerà a quel suo gesto tipico, quel guardare di traverso, che era dovuto alla presenza di punti ciechi nei suoi occhi.

A 12 anni già se la cavava con la chitarra. E mentre si affermavano i Beatles, lui scopriva il blues e il progressive, inventandosi anche un gruppo dal nome colto e impronunciabile: Batracomiomachia.

Ma era un ragazzo con la testa sulle spalle, che continuava a studiare, per tener fede ai suoi impegni, alla promessa fatta alle zie con cui viveva.

Il libro racconta quel giorno in cui improvvisamente capì: «Ma che cazz’ aggia fa’ co’ tutti sti numeri! I’ aggia fa’ ’o musicista... cheste nun hanno capit’! Io nun ’o vogl’ fa’ ’o raggiuniere!». Un altro momento topico fu quello in cui si trovò a scegliere tra il primo contratto discografico e un posto di lavoro come assistente di volo.

Pino Daniele era un uomo che amava la semplicità e la sincerità. Quando decise di sposare la donna di cui si era innamorato, lo fece con un rito civile, insieme agli affetti più stretti, in aperto contrasto con le attese della famiglia e con la tradizione napoletana.

8 MARZO 2023

9 MARZO 2023

Alessandro Daniele

(foto Giuseppe D’Angelo, 1991)

Ma nessuno era più napoletano di lui, che non aveva certo paura di utilizzare il dialetto per fare musica (il suo dialetto era musica) e che se ne andava in giro con la moka e il caffè preferito in una valigetta.

Sembra quasi di vederlo lo sgabuzzino di casa in cui ricavò il suo studio, che era piccolo ma aveva l’atmosfera giusta, una “bella ‘mbriana”, come si dice a Napoli. Ma anche la chiacchierata con Bob Marley, che gli fece mille domande e lo ascoltò con grande interesse quando gli parlò delle scale arabe che utilizzava nelle sue canzoni. Il successo arrivò all’improvviso e si trasformò in trionfo, da Nero a metà in poi. Pino Daniele era il creatore del “soul mediterraneo”, era un “ricercatore che fa il musicista”, sempre impegnato a studiare, conoscere, imparare cose nuove. Era il “mascalzone latino” che amava i nativi americani, la loro spiritualità legata agli elementi, e che pregava prima di salire sul palco, per cercare di gestire l’onda emotiva. Negli anni ‘80 scrisse così tante canzoni memorabili che è difficile elencarle tutte.

Poi nel 1989 il dramma improvviso, l’infarto, i tre bypass, la vita che improvvisamente cambiava, i medici che gli vietavano di tornare sul palcoscenico. Ma trovò la forza di superare anche quello. Diceva: «Io mi ritengo un uomo molto fortunato, con tutti gli acciacchi e

i problemi che ho avuto nei percorsi della mia vita. Anche perché oltre a continuare a fare quello che faccio, ho cinque figli meravigliosi. Ho sempre avuto questo amore per i miei figli e i figli mi hanno sempre aiutato… come questa [la chitarra, nda], non mi ha mai lasciato a piedi, nei momenti difficili ho sempre imbracciato la chitarra e ho continuato, quando sono stato male, quando mi è andata male, quando mi hanno tradito, quando mi hanno rubato tutto. La chitarra, i figli e l’amore mi hanno salvato»

Alessandro racconta tutto questo e anche di più. Lo fa con i ricordi e l’amore di un figlio, ma anche con la competenza del professionista che è diventato, lui che è stato personal manager di Pino Daniele e che oggi è produttore artistico e insegna al Conservatorio Verdi (discipline dell’organizzazione e della gestione dello spettacolo). È anche direttore della Fondazione Pino Daniele, organizzazione no profit a cui andranno i proventi del libro. Un motivo in più per comprarlo. La Fondazione porta avanti attività sociali e culturali, preservando la memoria di Pino Daniele e il suo modo di intendere la musica. Come diceva lui: «La musica stimola lo spirito a capire, a essere un po’ più socievoli e dare socialità a quello che uno fa. La musica aiuta a vivere».

Il libro è avvincente come un romanzo. Ma è anche uno studio critico, disco per disco.

Ho cercato di seguire il racconto cronologico, mettendo però in luce alcuni aspetti in particolare. Non volevo limitarmi al suo percorso artistico, a fare una cosa schematica, enciclopedica. Per questo ho cercato di raccontare anche il suo percorso umano. Che non vuol dire guardare nel buco della serratura, come ho scritto nella prefazione. L’idea non era svelare il privato di Pino Daniele. Mi interessa di più che questo libro possa avere anche una funzione sociale.

La sua vita e la sua musica come esempio.

Mi sono detto: papà è entrato nella vita delle persone con le sue canzoni e ognuno le fa proprie, anche senza il bisogno di andare a fondo nel loro significato. La musica, con le sue vibrazioni, ci fa stare bene, ci aiuta, anche inconsciamente, nelle nostre giornate. Però anche la storia personale di mio padre può aiutare le persone a stare bene. Perché lui, con tutte le difficoltà che ha avuto,

è riuscito a venirne fuori. Con le sue canzoni ci aiuta a vedere non solo il problema, ma anche cosa posso fare per risolverlo. I talenti nella vita sono tanti, non c’è solo quello artistico. La gente a volte confonde il successo con la riconoscibilità popolare di una persona, con i numeri. In realtà è un talento anche essere genitore, amico, fare un buon lavoro nel proprio campo. Come diceva mio papà: mi realizzo nel mio microcosmo.

La sua vita, comunque, ha la trama di un film. Gli inizi difficili, la scoperta della vocazione, il romanzo di formazione, poi il successo, il trionfo, ma anche il dramma improvviso che rischia di distruggere tutto. Le parole delle canzoni sgorgano dalle cose della vita.

Non solo le parole, ma proprio il suo modo di fare musica. È la cosa che ho cercato di portare alla luce. Uso sempre questa espressione, che infatti poi è entrata nel titolo: Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce All’inizio ne avevo in mente un altro. La cartella che ho sul computer ha ancora il vecchio titolo I Got the Blues.

11 MARZO 2023 10 MARZO 2023

Alessandro Daniele

(foto Roberto Panucci, 2012)

Ma verso la fine del lavoro, cercando tra le cose dette da mio padre, mi è capitata questa e ho pensato subito: è esattamente questo il libro! Pino faceva biografia con la musica. Portava la sua identità culturale, artistica, umana, nella melodia e nell’arrangiamento. Questa ricerca mi ha aiutato anche a capire certe cose che lui mi diceva. Sono cose che già sapevo, ma una conto è viverle, starci dentro, un’altra è analizzarle dall’esterno.

Lui si sentiva molto connesso al mondo. Ma l’essere Pino Daniele in qualche modo interrompeva questo flusso: era visto come un diverso, non poteva andare in giro liberamente, non riusciva a godersi il momento.

Per lui è stato un conflitto continuo

D’altra parte fu lui a dirti: “Solo tu e tua madre avere capito chi è Pino Daniele”.

Ovviamente non lo intendeva dal punto di vista umano, ma da quello artistico. Io e mia madre abbiamo lavorato con lui. E però mi sono sempre chiesto: come fa a dirlo? Cosa lo rende così sicuro? Credo che questo libro mi abbia aiutato a trovare una risposta.

Tuo padre ha sempre avuto dei problemi “con Pino Daniele”, con il personaggio. C’è quella sua frase che ricorre “Nun c’a facc’ cchiù, m’ha rutto ’o cazz ’stu Pino Daniele!”

Mi sembra ancora di sentirlo, come se fosse la settima scorsa. L’ultima volta è stata nel 2014. Il libro parte da quella giornata, in cui ci siamo detti tantissime cose. Quella volta però non lo aveva detto con rabbia. Mentre altre volte era più scocciato, in quell’occasione lo ha detto con stanchezza, quasi rassegnato, come a dire: “cosa ci posso fare”? È stato un conflitto continuo.

La sua arte forse nasce anche da questa tensione. Da una parte l’esigenza di affermarsi come artista, di farsi ascoltare, dall’altra il bisogno di “normali-

tà”, la voglia di passeggiare tranquillamente per le strade di Napoli, la vita in mezzo alla gente.

Lui si sentiva molto connesso al mondo. Nei suoi testi utilizza spesso le parole “sole” e “mare” come metafora di tante cose, del legame con gli elementi, con l’energia intorno. L’essere Pino Daniele in qualche modo interrompeva questo flusso: era visto come un diverso, non poteva andare in giro liberamente, non riusciva a godersi il momento. Per lui è stato un conflitto continuo. Aveva questa necessità di ritornare a Napoli a farsi anche solo una passeggiata. Solo nel 2014 ha cominciato a fregarsene.

In che modo?

Ricordo che eravamo lì per una serie di concerti. Eravamo abituati ad andare in giro con una persona, un assistente che all’occorrenza sapeva arginare le persone, fungeva da “sicurezza”. Quel giorno però mi dice: “Andiamo a fare una passeggiata io e te”. Io sgrano gli occhi: “A Napoli? Io e te da soli? E se arrivano in dieci, come ne usciamo fuori? Come facciamo a trovare un modo carino di dire: scusate dobbiamo andare?” Però lui ha detto: “Fidati”. Si è messo il cappellino, come per nascondersi, e lo abbiamo fatto. Nell’ultima fase della sua vita ha cominciato a fare quel salto, a dire: me ne fotto di Pino Daniele, lo voglio fare comunque. Aveva un atteggiamento quasi di sfida. Voleva andare a comprarsi i pantaloni della tuta al centro commerciale, apposta.

È stato difficile per te, da un punto di vista emotivo, scrivere questo libro?

Emotivamente la botta vera l’ho avuta quando ho letto i testi di mia madre. Lei ha scritto tanto, ma solo per se stessa, non certo per farsi leggere. È sempre rimasta dietro le quinte, non amava la mondanità. Lei ha scelto l’uomo non l’artista. Hanno condiviso un sogno insieme. Quando ho scoperto i suoi scritti le ho chiesto: mi fai leggere qualcosa? Ricordo i pianti mentre leggevo, perché mi è arrivata addosso la sua sofferenza. È stato importante per me guardare ciò che avevo vissuto anch’io da un’altra finestra. Rendermi conto del dolore che aveva cercato di nascondere, con grande dignità, per la famiglia, per i figli. Così come papà, accettava tutto e andava dritto, non aveva paura del cambiamento.

Hai utilizzato varie fonti.

Buona parte del libro è dedicata agli inizi. Papà mi ha raccontato tante cose, ma non poteva bastare. Tante gliele avrei volute chiedere, ma non ho mai voluto essere invadente. Questo forse è l’unico rammarico della mia vita. Avrei potuto chiedergli qualcosa in più sulle canzo-

ni, su come erano nate, su ciò che raccontavano, ma non l’ho fatto per rispetto del suo privato. Avvertivo cosa c’era dentro certe canzoni, la sofferenza, ma aspettavo sempre che fosse lui a parlarne. Scrivendo degli inizi, avevo bisogno che qualcuno raccontasse quelle cose, che desse alla storia un calore che io non potevo darle. E quindi le ho fatte dire allo zio, a mia madre, a Gino.

13 MARZO 2023 12 MARZO 2023

(foto Marco Minniti)

Alessandro Daniele

(foto Giovanni Canitano)

Ma sono tutte cose che si trovano nelle canzoni. A volte tristi e a volte felici. In Quanno chiove, ad esempio, ci sono tre storie dentro: c’è la storia di papà che non la voleva scrivere, c’è la melodia dedicata a mia madre, ma c’è anche quando con Gino sentiva il rumore dei tacchi di quella signora che andava a lavorare, che faceva la prostituta, e si affacciavano per guardare sotto la gonna. La parte più divertente del racconto è quella dello zio Roberto.

Non molti conoscono l’infanzia drammatica di Pino Daniele: la povertà, i suoi genitori che lo mandano a vivere in un’altra casa, i problemi del fratello.

E tante cose le ho tolte. Ma qualcosa andava detto, perché ci sono tante persone che si trovano in quelle stesse condizioni e che possono riconoscersi in questa storia. Papà avrebbe voluto coinvolgere anche Salvatore nel suo lavoro, ma da giovane era un tipo che inciampava spesso in vari tipi di problemi, anche con la giustizia... Lui comunque ha sempre cercato di avere un rapporto con lui. Nel libro cerco di mandare un messaggio positivo. Così

come faceva sempre papà. Mi diceva: nelle mie canzoni anche quando racconto un dramma alla fine ci deve essere sempre un’apertura, una possibilità. Questa cosa mi è rimasta impressa. Ho costruito il libro con l’atteggiamento con cui lui costruiva le canzoni. Non mi sono inventato nulla. Ho cercato di agganciarmi al suo modo di scrivere, al suo metodo, che è anche un sistema di valori. La sincerità, senza romanzare.

La misura c’è e si sente. Sei riuscito anche a tenere una certa distanza, che però non è mai lontananza. Racconti la sua vita e la sua musica senza trasformare il racconto in un tuo diario personale. Il rischio era quello.

All’inizio volevo addirittura scriverlo tutto in terza persona. Ma sarebbe stato troppo. Alla fine credo che il successo del libro risieda nel mix tra ciò che è personale e ciò che non lo è. Volevo lasciare il faro acceso su di lui.

A chi mi ha proposto di scrivere questo libro, Antonio Riccardi, consulente di Rai Libri, un giorno ho detto: “Ho un’idea, leviamo tutto, lasciamo solo Pino, senza neanche mettere il mio nome”. Lui, dopo un attimo di silenzio, si è messo a ridere: “No Way”.

Se dovessi raccontare a un ragazzo di oggi chi era Pino Daniele e perché è stato unico come artista, cosa gli diresti?

Bella domanda. In realtà ci vuole tempo, come per tutte le cose importanti, quelle che restano, che hanno dei valori. Non le puoi riassumere come fossero un post. È un lavoro. Io ho la grande fortuna di lavorare nei conservatori (ci deve essere il suo zampino...), di avere a che fare con tanti giovani che si approcciano alla musica, ognuno con la sua motivazione, simile, diversa, unica. Il modo migliore non è parlare direttamente di Pino, ma del suo sistema di lavoro e di valori. Bisogna partire dai loro interessi e agganciarsi a quelli. Il percorso di mio padre può davvero ispirare questi ragazzi. Quando insegno ai giovani come si organizza un disco o un live, come si scelgono i professionisti, come si lavora in studio, cerco anche di spiegare che ciò che creano e registrano è una responsabilità. Non solo per ciò che dicono con le parole, ma anche per il messaggio che stanno trasferendo agli altri musicalmente.

Viviamo un tempo in cui si avverte sempre più l’esigenza di cercare una “connessione” che non sia solo materiale, superficiale, legata a internet e alle possibilità della comunicazione, ma anche più profonda, interiore. Nella musica di Pino Daniele c’è dentro l’Africa, l’America degli anni Sessanta, Cuba, le culture del Mediterraneo... E non è una banale fusion

Tutte queste culture le faceva sue e diventavano “alla Pino Daniele”. All’interno delle altre culture cercava le sue radici. La sua ricerca era un modo per trovare se stesso, non per scimmiottare gli altri. Era una ricerca interiore. Cercava delle tracce di sé e lasciava delle tracce di sé. Mi sono spesso domandato quanto questa sua esigenza di ricercarsi in altre etnie fosse collegata alla sua infanzia, al fatto che non avesse vissuto con i genitori, ma con delle zie che zie non erano. Nonostante tutto ha sempre cercato di ritrovare una connessione con i genitori. Ma come per le canzoni, non è giusto spiegare tutto. Ognuno deve essere libero di ascoltare, lasciarsi ispirare, immedesimarsi.

Mario Martone ha presentato a Berlino un film in cui parla di Massimo Troisi (e naturalmente ci sono pezzi di tuo padre). Com’era il rapporto di

Pino con lui? È molto commovente la pagina in cui tua madre racconta l’ultimo saluto di Massimo.

Io ero piccolo, vedevo Massimo che veniva e si presentava, come una specie di zio. Non giocavamo tanto con lui, ma lui era molto presente, mangiava con noi, andava a riposare in una stanzetta, era uno di famiglia. Ad un certo punto io mi arrabbiai, mi diventò quasi antipatico, quando papà lo coinvolse per fargli cantare Saglie saglie Dicevo a mio padre: “Ma perché? È stonato! Ha rovinato il pezzo”. Mi aveva dato così fastidio quella cosa. Ero piccolo... Mio padre mi raccontava delle cose che non si possono scrivere. Erano un film, tutti e due. Le comiche. Era come se fossero due fratelli. Stessa generazione, stesso approccio e visione, un modo di parlare di Napoli che non cade mai nel folkloristico. Avevano lo stesso metodo, uno con il linguaggio della musica e l’altro col cinema.

Tu hai lavorato con lui per tanti anni, dal 2000 al 2015. Cosa ti ha dato quell’esperienza?

Io non volevo lavorare con lui. Ho resistito fino all’ultimo, fino a quando le vicissitudini della vita me lo hanno permesso. Poi lui ha chiuso un contratto importante con la Bmg: nuovo ufficio, nuovo studio, aveva bisogno di personale.

15 MARZO 2023 14 MARZO 2023

Alessandro Daniele

(foto Roberto Panucci, 2014)

(foto Archivio Fondazione Pino Daniele, 2014)

Mi disse: “Adesso vieni a lavorare con me”. E io: “Mannaggia la miseria”. Anch’io dovevo pagare l’affitto... All’inizio dissi che non volevo niente: prima vediamo se funziona, se “suoniamo insieme”, poi si vedrà. Alla fine ho scoperto che quello era il mio mondo. Lui mi ha dato grande fiducia. A un certo punto saliva sul palco e non sapeva neanche che scenografia c’era. Mi diceva: “Fai tu”.

Eppure era un perfezionista.

Un rompiscatole, sì. Mi sono preso anch’io le mie secchiate di merda... Ma si è creata una fiducia anche tecnica, in maniera perfino esagerata. A volte io stavo dall’altra parte del palazzetto e mi venivano a chiamare per attaccare la pedaliera. “Lo sa Alessandro!”, diceva lui... È un’esperienza che mi ha formato non solo come professionista ma come uomo. Papà diceva: ho studiato con i migliori chitarristi del mondo, ma non è solo una cosa nozionistica, è importante ciò che ti danno umanamente, l’approccio con la musica, con lo strumento. Uno più bravo tecnicamente di te lo troverai sempre, ma non c’è solo quello.

Viviamo in tempi allucinanti, ma più che lamentarmi sto con le antenne puntate per capire chi fra i giovani fa anche un discorso culturale, una ricerca. Che non è per forza un discorso difficile, come ha dimostrato mio padre. La differenza sta nell’avere coscienza di ciò che si fa

Il libro si ferma al 1993. Ma fino al 2015 ci sono ancora tante cose da raccontare.

Per questo ci sarà un secondo volume. Si tratta di anni che conosco molto bene, quelli in cui ho lavorato con lui. Lì però dovrò avere anche l’avvocato vicino, perché altrimenti i proventi non vanno in beneficenza, ma per pagare i legali. Anche la prima parte, a dir la verità, l’ho data da leggere a un amico avvocato. Ci sono persone che hanno massacrato mio padre. Come faccio a spiegare perché lui ha fatto certe cose o ha reagito in un certo modo, senza raccontare ciò che ha dovuto subire? A volte dire le cose come stanno è scomodo e io non volevo dare l’impressione di togliermi dei sassolini. Lascio dire a mio padre che certi “manager erano dei magna-ger”. Io lo so perché lo dice, ma non posso raccontare esattamente cosa è successo. Dovrei anche fare i nomi, ma non è la funzione di un libro del genere.

C’è qualcuno che ha raccolto l’eredità musicale di tuo padre e la porta avanti, almeno in parte? Il panorama contemporaneo è caotico. Sono tutti un po’ schiavi dell’algoritmo. E mancano i maestri. Tu ad un certo punto citi i dischi usciti nel ‘79, non secoli fa, ed è un elenco incredibile: Pino Daniele, Lucio Dalla, Battiato, Fossati, De Gregori, De André con la PFM, Gianna Nannini...

Voglio fare qualcosa che lo ricordi, che sia connesso a lui, col suo sistema di valori, per incentivare la produzione di brani con questo atteggiamento: cosciente, consapevole, con un contenuto.

Ci racconti il lavoro della Fondazione?

Dopo l’operazione avete vissuto momenti difficili, delicati. La gente non comprendeva ciò che stava accadendo. Anche lì ti sei preso le tue “secchiate”.

Sì. E le ha prese anche lui. Ma alla fine è riuscito a non farsi incartare. Ha continuato a fare la sua musica. Qualche volta è caduto nella rete, e ha fatto cose troppo commerciali (ne parlerò nel prossimo libro), ma anche in quei dischi c’erano cose importanti..

È un discorso molto difficile da fare. Più che tempi caotici, questi sono tempi di grande narcisismo. Che portano in molti a seguire l’algoritmo e a generare mediocrità e consumismo. Non c’è la cultura del creare qualcosa che resterà. C’è solo il presente. Ma non nel senso del “vivere il presente” di cui parlano certe forme di spiritualità, che è ben più profondo. È solo consumo dell’immediato. Sono tempi allucinanti, in cui servono dei riferimenti. Ma più che lamentarmi, sto con le antenne puntate per capire chi fra i giovani fa anche un discorso culturale, una ricerca. Che non è per forza un discorso difficile, come ha dimostrato mio padre. La differenza sta nell’avere coscienza di quello che si fa. Pino magari metteva tre note in una canzone, ma era uno che studiava sei ore al giorno, ne faceva ottomila di note per riuscire ad avere la coscienza di fare una canzone con tre accordi. Sto lavorando per fare qualcosa dedicato a papà, un premio, che però non sia il “Premio Pino Daniele”, troppo autoreferenziale.

Abbiamo fatto davvero tante cose, in varie direzioni. Poi ci siamo specializzati nella valorizzazione dei talenti, appoggiando concorsi, borse di studi, riconoscimenti, premi in strumenti musicali, dando visibilità a ragazzi che hanno talento; non “al cantante”, ma al compositore, a chi ha un proprio colore, ha un suono e fa una ricerca. A Napoli il 29 dicembre abbiamo organizzato un concerto dedicato a papà sotto la Galleria Umberto I, in cui dei ragazzi, provenienti dai conservatori italiani, hanno rielaborato le sue canzoni in chiave jazz, pop, rock, audiovisiva. Non volevo delle cover, ma dei brani nuovi. C’è perfino chi ha fatto dei duetti virtuali con lui. È stato bellissimo.

La Fondazione investe molto sulle attività per combattere la “povertà educativa”.

Sì, organizziamo dei laboratori, un progetto che vorrei portare nelle carceri, oltre che nelle scuole. Inse-

gniamo come ci si può relazionare agli altri ed esprimere i propri sentimenti con la musica. Come faceva mio padre. Diamo ai ragazzi un drum pad: ci sono dieci tasti rossi per la rabbia (con chitarre distorte, batterie metal, certi accordi che usava papà), dieci tasti blu per la malinconia, e poi il giallo dell’allegria e il verde della calma. I bambini e i ragazzi, anche senza saper suonare, trasferiscono le loro emozioni attraverso i colori, creando dei brani. Li facciamo relazionare con i ragazzi dei conservatori e scoprono la possibilità di esprimersi con la musica. Molti di questi ragazzi parlano in dialetto, anche in Trentino, in Veneto o in altre regioni, non solo a Napoli. Il messaggio è: non sentitevi a disagio. Pino Daniele è andato all’estero facendosi capire. Come usava lui il dialetto? Foneticamente, ritmicamente. Questo non vuol dire rimanere fermi, anzi. È un modo di spingerli ad andare avanti. Si tratta di un lavoro molto bello ma costoso, dipende dai fondi che abbiamo. A volte si riescono anche a scrivere dei testi e registrare delle canzoni insieme, portandole sul palco. Per l’anno prossimo vorrei organizzare delle presentazioni, per far conoscere ciò facciamo. Lo faremo, come sempre, nel nome di Pino Daniele.

17 MARZO 2023 16 MARZO 2023

Alessandro Daniele

(foto Giuseppe D’Angelo, 1991)

GIOVANNA SANNINO

Il destino di un’attrice, dall’esperienza teatrale all’IPM di Nisida al ruolo di Carmela in “Mare fuori”. Ricordi, emozioni, sogni

“Non possono chiudere a chiave i tuoi sogni”. È questo il pensiero da cui è nata la serie televisiva Mare fuori, che racconta i ragazzi detenuti in un IPM (un Istituto Penitenziale Minorile) a Napoli. Oltre quelle mura c’è il mare, la libertà, il futuro possibile ma indefinito. Dentro invece c’è il mare interiore, l’amore e l’odio, le passioni, la rabbia, il bisogno di credere in qualcosa.

Giovanna Sannino conosce molto bene quei sentimenti. Li ha “toccati con mano”, da ragazza, quando il teatro l’ha portata nell’IPM di Nisida. Il destino, la vita, a volte è così, prepara le cose per noi e ci mette alla prova. Lei, che ha sempre voluto fare l’attrice, che fa teatro fin da piccola ed è cresciuta coi testi di Eduardo De Filippo, si è ritrovata a interpretare il primo ruolo importante proprio in una storia ambientata in un IPM.

Giovanna Sannino ha anche scritto un libro, pubblicato nel 2020 da Licosia: Non sempre gli incubi svaniscono al mattino. In copertina, le sbarre di una prigione e una piccola finestra-feritoia che si apre su un campo di girasoli. “Tratto da una storia vera”, che poi sarebbe la sua, quella della sua famiglia. Cronaca, diario intimo e storia di un uomo, un sindaco, accusato di corruzione (ingiustamente, si racconta) e detenuto in carcere, in custodia cautelare (il libro denuncia l’abuso di questo strumento giuridico in Italia) per un tempo che le sembrò infinito. La paura, il dolore, il desiderio di capire. A proposito di destino...

La prima stagione di Mare fuori risale proprio al 2020. Una serie che, come recitava la note di produzione, racconta «ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova».

Giovanna Sannino (nata nel 2000 a Napoli, dove vive tuttora) ha messo nel suo lavoro l’esperienza di Nisida e il ricordo della sofferenza familiare. Ed è cresciuta insieme al suo personaggio, Carmela, che sta diventando sempre più importante, una stagione dopo l’altra (soprattutto nella terza: se non l’avete ancora guardata, attenzione agli spoiler). Nel frattempo Mare fuori è diventato un fenomeno di massa, battendo ogni record. E gli interpreti della serie sono stati travolti da una notorietà improvvisa, inaspettata.

Giovanna Sannino la vive a modo suo, condividendo con gli spettatori il suo emozionante rapporto con Carmela: «Ho amato Carmela prima ancora di conoscerla a fondo. Quest’anno, però, mi ha spaventata e non poco. Tante volte ho perso tempo credendo di non essere all’altezza, poi ho capito. Ho capito che quelle parole che spesso mi vengono dette e ripetute da chi l’amore me lo dimostra ogni giorno racchiudevano un mondo enorme. Ho amato incondizionatamente quella piccola anima tra le mie braccia (...) Spero di essere riuscita a donarvi una parte di me, nel frattempo io ho vissuto un bellissimo viaggio. Ho scoperto la forza più potente del mondo: l’amore di una madre».

19 MARZO 2023

I NCONTRI (foto

Imma Petricciuoli)

A15 anni hai partecipato a un laboratorio teatrale all’IPM di Nisida. Cosa hai pensato quando hai scoperto di essere nel cast di una serie ambientata proprio in un luogo simile?

Ho subito sentito un forte senso di responsabilità. Ho iniziato a credere nel destino; è stato come se Nisida avesse aperto le porte a quella che sarebbe stata, poi, la mia strada. Credo che nulla avvenga per caso e questo evento me lo ha testimoniato. Nel momento in cui mi hanno detto che ero stata presa per Mare fuori, una serie che parla proprio dei ragazzi dell’IPM, mi sono sentita responsabile nei loro confronti. Nella mia esperienza c’erano le vite vissute dai veri ragazzi di Nisida. Mi sentivo la portavoce di quei ragazzi. Avevo la possibilità di raccontarli attraverso una serie televisiva che avrebbe avuto sicuramente una grande visibilità. Mi sono armata di tanta buona volontà e tanto amore.

Cosa ti ricordi di quell’esperienza all’istituto minorile? Su cosa avevate lavorato insieme ai ragazzi detenuti? Hai avuto modo di conoscerli, di parlare con loro, di farti raccontare le loro storie?

I ragazzi di Nisida mi hanno raccontato le loro emozioni, non i motivi per i quali erano lì. Mi hanno raccontato il loro “pre-Nisida”. Ho visto dei bambini dagli occhi spenti che non avevano mai conosciuto la spensieratezza

Con i ragazzi, abbiamo lavorato prima di tutto sull’affetto. Più che un laboratorio teatrale, è stato fatto un laboratorio di alfabetizzazione emotiva. Abbiamo lavorato sul significato di un abbraccio, di una stretta di mano, di un sorriso, perché erano gesti che non conoscevano. Siamo partiti dalle basi per poi arrivare a Romeo e Giulietta in una chiave rivisitata, scritta in napoletano da loro stessi, che hanno ascoltato la storia di William Shakespeare e l’hanno rielaborata. Abbiamo lavorato sull’universalità di un autore come Shakespeare e sui loro freni inibitori. Questi ragazzi si pongono tanti limiti, difficilmente si spingono oltre. Mi hanno raccontato le loro emozioni, non i motivi per i quali erano arrivati a Nisida. Io non ho voluto sapere di più, per non compromettere la purezza del nostro lavoro. Mi hanno raccontato il loro ‘’pre-Nisida’’. Ho visto dei bambini dagli occhi spenti che non avevano mai conosciuto la spensieratezza. Erano dei bambini nati soli, nati vecchi. Questo ha reso il lavoro che stavamo facendo insieme sempre più profondo e sempre più sensoriale.

Tu hai vissuto anche una vicenda personale molto dolorosa legata al carcere. Una brutta storia in cui è rimasto coinvolto tuo padre. Lo hai raccontato anche in un libro. Hai voglia di parlarne?

L’esigenza di scrivere un libro era quella di voler mettere ordine. C’era tanta confusione nella mia vita e soprattutto nella mia testa. Ero una bambina di quattordici anni che si era ritrovata in una tempesta. Non capivo cosa mi stava succedendo, non sapevo cosa sarebbe accaduto. La scrittura ha rappresentato un po’ il mio rifugio da tutto quello che stava accadendo intorno a me che non mi piaceva: è stato come un volersi mettere sotto le coperte quando hai paura del mostro cattivo. Ma la scrittura è stata anche una terapia.

20 MARZO 2023

GIOVANNA SANNINO (foto Imma Petricciuoli)

Mettendo nero su bianco quello che stava accadendo nella mia testa, che viaggiava da un pensiero all’altro continuamente, quel disordine è stato messo in ordine. Ordinando le parole su un foglio, riuscivo a esprimere i pensieri fatti in quei momenti.

In quel libro c’è molta rabbia e amarezza. È il racconto di una ragazza alle prese con un sistema giudiziario che a volte può rivelarsi ingiusto. Hai ritrovato un po’ di fiducia nella Giustizia in questi anni? Come ha influito quell’esperienza nel tuo lavoro per Mare fuori?

Nel libro più che rabbia, che credo sia un sentimento fine a se stesso che oscura semplicemente i pensieri, c’è una grande fame di verità. Quando sei bambina, credi di vivere in un mondo delle favole, dove tutto accade perché deve accadere, secondo dei criteri giusti. Invece ho scoperto subito che di giusto c’è molto poco. La mia ricerca della verità e la mia curiosità sono state riversate nel mio lavoro.

Questa storia è stata raccontata tante volte in maniera ingiusta e sbagliata e con tanto poco tatto, senza considerare cosa c’era dietro un uomo. Credo che sia stato dato tanto spazio a un giornalismo di inchiesta folle e spietato, senza alcun freno. Quando interpreto un personaggio, cerco sempre di indagare come se fossi un giudice che non punta il dito ma prova a comprendere qualsiasi azione il personaggio compie, per dare dignità a ciò che faccio. Non possiamo essere interpreti che diventano giudici di una certa realtà, altrimenti il nostro lavoro diventa inutile. Dico sempre che un attore salva vite esattamente come le salva un medico. Ho riversato nel lavoro questa ricerca di verità, in maniera quasi ossessiva. Quando ho la necessità di provare forti emozioni, cerco di riversare nel mio lavoro questo dolore che mi porto dentro come una cicatrice, fortunatamente chiusa. Nella terza stagione, quel dolore mi ha accompagnata a lungo.

Tu avevi deciso di recitare già da alcuni anni. È una vocazione che hai scoperto da giovanissima. Ti ricordi come e quando?

Ho sempre visto questo mestiere come una grande passione a cui non potevo rinunciare. Sapevo che avrebbe fatto sempre parte della mia vita. Poi, all’improvviso, mi sono ritrovata a lavorare e ad avere paura che tutto questo potesse finire. Una volta, un maestro di regia della Silvio d’Amico mi disse: ‘’Devi fare questo mestiere solo se è indispensabile, solo se ti fa troppo male non farlo’’. Negli ultimi anni ho capito che se un giorno non dovessi fare l’attrice, per me, sarebbe un grande dolore, quasi un lutto. Nel momento in cui ho realizzato questa cosa, ho scelto di fare l’attrice nella vita.

Come è cambiato il rapporto con Carmela, il personaggio che interpreti, in questi anni? Qual è stata la difficoltà più grande?

L’approccio con Carmela è cambiato perché ho percepito una svolta, una crescita molto lenta, come è stata la mia. Carmela è cresciuta insieme a me, ha scoperto la vita e i dolori insieme a me. E insieme, abbiamo scoperto che il dolore arriva quando meno te lo aspetti.

Il mio approccio al personaggio è cambiato, soprattutto durante la seconda e la terza stagione, dove c’è una sorta di passo in avanti per Carmela. Nella seconda stagione Carmela diventa mamma e, inevitabilmente, il suo modo di vedere la vita e la sua sensibilità cambiano in funzione del suo bambino. Ho visto in maniera diversa le responsabilità di questa giovane donna. Ora la sua anima è divisa in due. Nonostante io non abbia condiviso tante scelte di questo personaggio, non le ho mai puntato il dito contro.

23 MARZO 2023

GIOVANNA SANNINO

22 MARZO 2023

Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino e Francesco Panarella in “Mare fuori” 3 (foto Sabrina Cirillo)

(foto Francesca Cassaro)

“Ondine” (foto Lorenzo Passoni)

“Mare fuori” 3 (foto Sabrina Cirillo)

Ho compreso le sue azioni. C’è stata una forte dedizione e una grande attenzione al suo dolore, che ho sempre trattato con tanta comprensione. Considero Carmela una donna di cristallo, meravigliosamente bella in quanto madre, ma anche tanto fragile come donna.

Nella terza serie il tuo personaggio diventa sempre più importante, Carmela comincia a capire come funziona il “sistema” e non è più disposta ad accettarlo.

Sì, Carmela inizia a comprendere come funziona il sistema e comincia a rifiutarlo. Adesso ha una famiglia. Il sistema va ad urtare il suo nucleo, la sua comfort zone, che vuole conservare intatta. Edoardo non può comprendere tutto questo, ma lei deve. Questa donna è incastrata in una ragnatela che si è costruita da sola nel corso degli anni. Ma nonostante tutto, non è una mosca che resta imprigionata. Tenta di liberarsi da questi vincoli, non rispettando le regole di gerarchia del sistema. Le conosce ma le scavalca, soprattutto negli episodi finali della terza stagione, dove vediamo Carmela ribellarsi a tutte quelle regole, a quell’asservimento, pur di salvare la propria famiglia. Questo, per me, rappresenta un messaggio positivo: nonostante lei viva nel sistema, quando si rende conto che è troppo pericoloso e tutto è a rischio, gira le spalle e non ha paura, affronta tutto a testa alta.

In Mare fuori ci sono ragazzi che sbagliano e si rovinano la vita quasi senza rendersene conto. Altri invece lo fanno consapevolmente, immersi dentro una logica mafiosa, agiscono in nome di valori che si rivelano trappole, disvalori (l’onore, la famiglia, la fedeltà a un patto di sangue). Qual è il messaggio della serie, se c’è? Quale l’intenzione più profonda che sta dietro al racconto di queste storie?

In “Mare fuori” ci sono i grandi che sbagliano e i ragazzi che ne pagano le conseguenze. Il messaggio è che nessuno si salva da solo

In Mare fuori ci sono i grandi che sbagliano e i ragazzi che ne pagano le conseguenze. È una serie che racconta di responsabilità, di sbagli e di speranze. Il messaggio che emerge è che insieme si fa la forza, non da soli. Nessuno si salva da solo.

Sogni? Per il tuo futuro di attrice e di donna.

Sogno di recitare in un film diretto da Paolo Sorrentino. Voglio lavorare nel cinema “impegnato” e, perché no, anche all’estero. Mi piacerebbe anche recitare in una serie fantasy o “soprannaturale”. Ho amato molto The Vampire Diaries, per esempio. Come donna, mi auguro di avere una famiglia.

Qual è la tua redness, la cosa che ti dà la forza di alzarti la mattina, che ti motiva?

La mia mamma è la mia redness. Mi dona la forza di alzarmi tutte le mattine; è la persona che più di tutte crede in me, vive le mie ansie e le mie paure quando non credo in me stessa.

24 MARZO 2023

GIOVANNA SANNINO (foto Imma Petricciuoli)

Roberto Tardito

«Lascia tutto e seguiti» è un invito, un compito, che vale tutta una vita. Anche più di una. Franco Battiato lo cantava ne Il mantello e la spiga, che infatti evocava “vite trascorse” in forma di auriga, di ape, di «gentile mantello che coprì le spalle di qualcuno»

Echeggia un verso evangelico, in un modo che potrebbe sembrare quasi blasfemo, capovolgendo il senso della sequela (che dice “lascia tutto e seguimi”). Se non fosse che Battiato cantava, lì come altrove, la necessità di seguire la parte più profonda e più vera di sé - quella che in Oriente chiamerebbero Sé – dove l’umano e il Divino si uniscono. L’esatto contrario dell’individualismo e l’edonismo egocentrico che governa i nostri tempi. Una ricerca spirituale che in lui è sempre andata di pari passo con quella artistica, con un’originalità fatta apposta per sorprendere e sorprendersi, nel senso di portarci fuori dalle consuetudini, dall’ordinarietà. Cercare, esplorare, perdersi per ritrovarsi.

«Sotto l’ombra sospiravi / Pastore di ombre e di sotterranei segreti (…) Intona i canti dei veggenti, cedi alla saggezza, alle scintille di fuochi ormai spenti / Règolati alle temperature e alle frescure delle notti / Lascia tutto e seguiti (...) Guardo le distese dei campi / perditi in essi e non chiedere altro / Lasci un’orma attraverso cui tu stesso ti segui nel tempo e ti riconosci».

Franco Battiato - Lascia tutto e seguiti è il titolo di un libro edito da Lindau che ripercorre vita, opere e idee dell’artista siciliano. Lo ha scritto Roberto Tardito, 38 anni, musicista anche lui, cantautore (sette dischi all’at-

tivo), che coltiva una sua sensibilità per lo “spirituale” e che, non per niente, aveva già dedicato un libro ad Angelo Branduardi. Lascia tutto e seguiti ripercorre il viaggio di Battiato dall’inizio alla fine, un disco dopo l’altro, ma anche “dal fuori al dentro”, attraverso i temi e le idee. E finisce con una postfazione di padre Guidalberto Bormolini, figura importante per il percorso spirituale di Battiato, nell’ultima parte della sua vita (troverete le sue parole a pagina 34). Un uomo religioso che è stato anche liutaio, un esperto di meditazione cristiana e discipline ascetiche, sacerdote della comunità monacale “Ricostruttori nella preghiera”, ma soprattutto tanatologo, che si occupa di accompagnamento spirituale dei morenti (e docente al master Death Studies and the End of Life all’Università di Padova).

«Un’aria assente, quasi disinteressata a ciò che gli stava intorno. Un po’ mistico tibetano e un po’ prete di campagna. Vestito come un commesso viaggiatore neanche troppo fortunato, con un impermeabile beige di due taglie più grande. Così si presentò Franco Battiato nelle sue prime apparizioni televisive alla fine degli anni ’70. Artisticamente parlando aveva già cambiato almeno due vite, passando dalle canzonette degli anni ’60 alla musica sperimentale del decennio successivo (…) Negli anni ’80, poi, ottenne un successo incredibile, deridendo i costumi e le convinzioni dei suoi contemporanei, prendendo a schiaffi tutto e tutti: le ideologie, la cultura, la musica ma anche il sesso, i sentimenti e le frivolezze».

26 MARZO 2023 Roberto Tardito

I NCONTRI

“Lascia tutto e seguiti”: vita e opere di Franco Battiato raccontate da un cantautore. Musica, misticismo e libertà

Roberto Tardito riassume così, nell’introduzione, l’uomo e l’artista fuori da ogni canone, che sconcertò e poi conquistò tutti. Un musicista che «ballò con feroce ironia sulle ceneri degli anni dell’impegno e su quelle future, facilmente prevedibili, del decennio edonista»

Che «cantò la società e le sue contraddizioni, ma anche la spiritualità, il misticismo, la reincarnazione. Quando scrisse di politica lo fece con lucidità e con violenza, attaccando apertamente il potere». Un artista che «non scordò mai le sue origini. Appena ottenuto il grande suc-

Ballò con feroce ironia sulle ceneri degli anni dell’impegno e su quelle future, facilmente prevedibili, del decennio edonista. Cantò la società e le sue contraddizioni, attaccando apertamente il potere

cesso la Sicilia iniziò a entrare nelle sue canzoni, per non uscirne mai più. Il ritorno a casa coincise con una nuova fase di grande ispirazione, come se finalmente tutto gli fosse apparso più chiaro. Pian piano iniziarono ad affiorare le radici arabe, le influenze orientali e tutto fiorì come fosse primavera».

La prima parte del libro riassume la sua vicenda biografica. L’approdo a Milano, il lavoro come magazziniere alla Settimana Enigmistica e le prime incisioni, l’incontro con Gaber al Cab 64, in cui fingeva di interpretare canzoni tradizionali siciliane (in realtà scritte da lui). Ma anche la vocazione spirituale, la prima esperienza estatica ascoltando Bach, l’incontro con la spiritualità orientale. E poi l’esordio con Fetus, le 20 mila copie vendute con l’apocalittico Pollution nel ‘72, pezzi sperimentali come L’Egitto prima delle sabbie (1978), «oltre il quale sembrerebbe non esistere più il suono», che rimarrà per molti anni il suo preferito. La fuga dalla musica contemporanea, chiusa in se stessa, ridotta a un “museo delle cere”, lo porterà verso il pop (a modo suo) e al milione di copie vendute da La voce del padrone. Ma vaglielo a spiegare all’ascoltatore distratto che il “centro di gravità permanente” in realtà è un riferimento al pensiero spirituale di Gurdjieff, alla sua disciplina del “risveglio”, che comparirà in altre canzoni. Di cambiamenti poi ne arriveranno altri, dal periodo elettronico a quello acustico, dalla svolta mistica alla collaborazione con Manlio Sgalambro. Tardito ci accompagna alla scoperta dei temi e delle idee, dentro le canzoni. C’è la ricerca spirituale, naturalmente, e la necessità di allenare la mente a nuovi stati di coscienza. Ma si parla anche d’amore, a modo suo (lui che diceva di non esseri mai innamorato, di non sopportare l’abitudine e la noia dei rapporti scontati, la quotidianità che ti trascina verso il basso), e dell’amata Sicilia, dove si costruì un angolo di paradiso a Milo, alle pendici dell’Etna. C’è il tramonto dell’Occidente, il vuoto, il senso di oppressione generato dalla società in cui viviamo, abitata da “neo-primitivi”, “rozzi cibernetici”, ma anche la possibilità di ritrovare “le sacre sinfonie del tempo”. «Provate a ripercorrere l’intera sua opera, andando in ordine cronologico. Non trascurate nulla: le prime canzoni, le sperimentazioni, il pop, i film. Avrete la sensazione di trovarvi di fronte un principe libero, con le vele aperte ad accogliere il vento, e proverete al tempo stesso una sensazione di malinconia, come quando si spegne qualcosa di irripetibile, mentre lo guarderete di spalle allontanarsi nel deserto»

Da quale esigenza nasce questo libro?

Dal desiderio di andare a toccare i vari temi che lui ha affrontato, sia nelle canzoni che nei film o addirittura nella pittura. Battiato era un uomo dai tanti talenti. Quando Ezio Quarantelli, direttore di Lindau, mi ha proposto di scrivere questo libro, ho pensato di non limitarmi alla sua vita e al suo percorso musicale, ma di raccontare le sue idee. Avevo già scritto per Lindau un libro su Angelo Branduardi: si tratta di due autori che possono essere accomunati per diversi aspetti.

Non è così frequente che un musicista si presti a studiare vita e opere di un collega, anche se è un mito come Battiato. Lo hai fatto con umiltà, quasi

studiandolo canzone per canzone.

L’intenzione era quella di andare a fondo. Quindi prima di cominciare a scrivere ho riascoltato tutto. Volevo avere il quadro totale della sua opera, prima di raccontarla, e infatti ho riscoperto anche diversi aspetti del suo lavoro. Nel caso di Battiato si può e si deve parlare di evoluzione artistica. Non molti musicisti hanno avuto un percorso così importante, passato attraverso fasi di totale cambiamento.

Non ti soffermi sul privato.

Conoscendo il personaggio Battiato, ho cercato di evitare ciò che lui avrebbe detestato.

29 MARZO 2023 28 MARZO 2023

Roberto Tardito

Ha passato tutta una vita a lottare con l’ego, con il “piccolo io”.

Esatto. Non aveva senso una biografia che andasse troppo sul personale.

Ci spieghi la scelta del titolo: Lascia tutto e seguiti?

È il verso di una sua canzone molto bella, Il mantello e la spiga, che è veramente emblematico, racchiude il suo pensiero, lo sintetizza bene. È un richiamo all’abbandonare le proprie certezze. Lui lo ha fatto spesso, in diverse fasi della sua vita artistica:

ha lasciato tutto, completamente, anche certezze faticosamente raggiunte, per ricominciare di nuovo, seguendo l’istinto.

Battiato è un artista paradossale per la nostra contemporaneità. Da una parte ha cambiato spesso stile, riuscendo ad essere sempre originale, ma dall’altra ha usato anche codici “di massa”, dal pop alla canzone italiana.

Dal punto di vista filosofico e spirituale, la sua ricerca è stata personalissima, ma allo stesso tempo si rifaceva a tradizioni antiche e discipline millenarie.

Paradossale, sì, ma fino a un certo punto. Quelle fonti antiche che citava e utilizzava hanno il vantaggio di aver resistito nel tempo. Si parla di idee e questioni che l’uomo si pone da migliaia di anni e che quindi hanno una forza intrinseca. In qualche modo il discorso vale anche per Branduardi, che utilizzava fonti musicali antichissime, sopravvissute ai secoli, ai millenni, proprio per la loro forza.

Quando le conosci in profondità, puoi anche provare a renderle pop.

Battiato non si è chiuso in un eremo a fare una musica eccessivamente cerebrale o elitaria. Ha cercato di diffondere certi argomenti nella cultura di massa. È stato uno dei pochi in Italia a fare una cosa del genere. Ha portato idee alte a un pubblico enorme.

Da una parte si sentiva respinto dal “sentimento delle masse” e parlava spesso del bisogno di silenzio e solitudine. Dall’altra però aveva voglia di farsi capire, di arrivare. Era un divulgatore.

Stavo proprio per usare questa parola. Io credo che si sentisse un divulgatore. Trovava uno spunto nelle sue letture, un’idea che gli sembrava particolarmente interessante e ci costruiva intorno una canzone. Intendeva se stesso come un veicolo: leggo una bella riflessione di Sant’Agostino, la faccio mia, mi stimola un’idea musi-

cale, ci costruisco intorno una canzone e divento veicolo di quel pensiero.

Se dovessi raccontare a un giovane di oggi, che non lo conosce, chi è Battiato e perché lo dovrebbe ascoltare, cosa gli diresti?

Che dovrebbe ascoltarlo per il suo coraggio musicale. Per la sua sfrontatezza. È questa l’impressione che ho avuto man mano che uscivano i suoi dischi, ma anche riascoltando quelli dei primi anni, quando ancora non c’ero. Era un artista sempre pronto a lasciare una strada che funziona per cercare qualcos’altro. E aveva la sfrontatezza di farlo senza curarsi più di tanto del pubblico. Se sentiva che una cosa era giusta lo faceva. Nella musica pop, oggi, sempre di più, c’è una totale assenza di coraggio, un adeguarsi a stili e standard che comunque sono imposti dall’alto.

La “sfrontatezza” di oggi per lo più è spettacolo, un modo per attirare l’attenzione, i like.

Lui invece ha lasciato tutto e si è seguito. Non ha mai calcolato. Ma quando lo ha fatto, ha funzionato sempre. Quando ha deciso di intraprendere il percorso pop, con L’era del cinghiale bianco, veniva da un lungo periodo di sperimentazione, di album estremi, senza mediazioni. Ma quando ha fatto il salto, non ha strizzato l’occhio a nessuno, non ha cercato di imitare alcun canone dell’epoca. Questo lo si percepisce lungo tutta la sua produzione.

31 MARZO 2023 30 MARZO 2023

Roberto Tardito

Roberto Tardito in concerto

Il coraggio ha anche pagato dal punto di vista commerciale: nessuno si sarebbe aspettato quelle vendite.

Assolutamente. Dal punto di vista discografico Battiato resta un fenomeno assurdo.

Ma tu da dove consiglieresti di partire per conoscerlo? Quali sono le cose imprescindibili da ascoltare?

Il consiglio più scontato è La voce del padrone perché li dentro c’è un mondo. C’è il suo passato, ma anche il suo futuro. C’è il misticismo, la satira sociale e politica, il sentimento ma visto in modo diverso. Suggerirei anche un disco secondo me molto interessante: Come un cammello nella grondaia, che è conosciuto per il brano Povera patria, e contiene canzoni per pianoforte, voce e orchestra, un bel cambio di direzione. Lì dentro ci sono brani di musicisti classici e cose molto riuscite come L’ombra della luce Come terzo direi Gommalacca, disco estremamente curato, con suoni che per l’epoca erano all’avanguardia, realizzato insieme a musicisti giovani legati al rock alternativo di quegli anni. Un lavoro molto aggressivo e molto profondo.

Battiato è l’emblema di un ritorno alla spiritualità intesa fuori da qualsiasi credo e dogma, seguendo però una disciplina rigorosa, a partire dalla meditazione quotidiana (evitando i rischi e le aberrazioni della spiritualità fai da te). Ma il suo messaggio era anche politico. Inteso come necessità di cambiare la coscienza per cambiare il mondo.

Esatto. Non una politica legata alla “sfera terrena”, per quanto questo possa sembrare una contraddizione. Per lui la politica era qualcosa di legato all’evoluzione dell’uomo, alla sua crescita spirituale, all’autodisciplina, di cui parla in tante canzoni. Lo diceva spesso: l’uomo avrebbe bisogno di ritrovare una disciplina. Dovrebbe guardare verso l’alto.

Nella tua musica cosa c’è di Battiato?

Io faccio cose diverse. Ciò che provo a mettere nella mia musica forse è il rigore, che accomuna Battiato e Branduardi. Rigore sia a livello lirico che a livello musicale.

C’è un altro aspetto che accomuna entrambi e su cui mi rendo conto che mi sto orientando: la dimensione spirituale, non in senso religioso, ma come evoluzione umana, interiore.

In passato hai parlato di te stesso come musicista troppo indipendente per essere mainstream, ma troppo mainstream per essere indie.

Lo aveva detto una giornalista. Mi ci riconosco.

Sei ancora in questo limbo?

Credo di sì. La scena indie ha i suoi codici, che non mi appartengono.

Tu sei più un cantautore.

Appartengo a quella sfera, sì. Ma non amo le cose arroccate negli intellettualismi. La musica è comunicazione. Come diceva Tom Petty: mai capito cosa ci sia di tanto figo nel fare dischi che poi ascoltano in quattro. Può accadere, per carità, niente di più facile, io ne sono la prova vivente, ma non può essere quello lo scopo.

C’è chi dice: “Non mi hanno capito perché sono troppo avanti”.

Il pubblico ha sempre ragione.

Tu come la vedi la scena attuale? Ci capiscono poco anche gli esperti, ormai.

La rivoluzione tecnologica e il cambiamento dei supporti, in un certo senso hanno avviato un processo di “democratizzazione”: ognuno può pubblicare ciò che vuole. Non si passa più attraverso la casa discografica che ascolta, ti segue, fa un investimento su di te. Con poche centinaia o migliaia di euro ognuno può farsi un mini-studio in casa, registrare ciò che vuole e metterlo in commercio. Questo moltiplica la libertà d’espressione a livello esponenziale.

Il problema è che c’è un’offerta smisurata rispetto alla richiesta. La musica non ha più quella funzione che aveva trenta o quarant’anni fa, quando era aggregatrice. Un tempo ci si scambiava le musicassette, si comprava il disco insieme per poi passarselo tra amici, era un rito sociale.

Dovevi stare anche molto attento a ciò che compravi. Ora puoi ascoltare qualsiasi canzone e skipparla dopo venti secondi se non ti ha convinto.

Difficile capire dove finisca la libertà e inizi il becero consumismo. Per volere tutto rischi di non avere più davvero niente.

Adesso abbiamo accesso a una biblioteca mondiale, a qualsiasi cosa prodotta in qualsiasi paese. Una volta certi dischi non arrivavano neppure, dovevi aspettarli per settimane. Per chi ha fatto tutta quella trafila, è come aver ricevuto un gigantesco regalo, che però sa apprezzare. Chi ha sempre vissuto in questo mondo, forse lo dà per scontato.

Non ci sono strumenti di orientamento

Prima o poi andranno trovati. Anche perché altrimenti l’industria discografica non può sopravvivere. Dopo il

crollo verticale di qualche anno fa, quando si scaricava la musica clandestinamente, in qualche modo le case discografiche sono riuscite a ritagliarsi un mercato grazie a Spotify, Youtube, Apple Music.

Resta il fatto che un artista non viene più seguito come una volta. Se non ti va bene il singolo, finisce lì. Un talento di 25 anni può essere bruciato in un attimo. Ma non voglio mettermi a fare discorsi da anziano sui “bei tempi andati”. Non li sopporto.

Libri come il tuo in fondo servono a ricordarci che esistono i maestri, i geni come Battiato, a cui ci si può ispirare.

Credo sia proprio questo l’aspetto interessante. Prenderli come esempio, non per fare la “buona vecchia musica di una volta”, che è una cosa che mi fa venire la gastrite, così come l’antologizzazione dei cantautori. Bisogna prendere esempio e andare oltre, fare altro.

32 MARZO 2023

Roberto Tardito

«Ha cercato la bellezza ovunque Cantava l’amore che trasforma»

UNA TESTIMONIANZA DI PADRE BORMOLINI, DALLA POSTFAZIONE DEL LIBRO LA RICERCA SPIRITUALE DI BATTIATO, LA SUA TESTIMONIANZA IN TEMPI BUI

«Che io sia ammaliato dalla tua bellezza, che io sia tratto vicino a te, che l’incandescenza dell’amore puro, penetrando nella roccia del mio essere, lo trasformi in un puro rubino». I versi del poeta mistico persiano Gialâl ad-Dîn Rûmî mi sembrano i più adatti a portare la mia testimonianza sull’opera di uno dei più grandi artisti e dei più grandi personaggi di cultura del nostro Novecento, Franco Battiato. Lui è stato un cantore della bellezza, ha cercato bellezza ovunque, ha portato bellezza dove questa non c’era. Ha messo bellezza nei cuori di chi l’ascoltava, perché più belle fossero le anime degli ascoltatori del suo canto e della sua musica (...)

Franco conosceva l’arte del canto segreto, l’arte della recita intima del Nome divino. Riempire il proprio respiro di parole divine in qualche modo è partecipare alla sinfonia della Creazione

uomo dello spettacolo. Se lo spettacolo è la sua vita, non può arrivare con questo distacco su quel palcoscenico. Era un uomo di arte, e l’arte per lui era soprattutto uno strumento per donare un altro sguardo sulla vita alle persone, cioè per cantare l’amore, l’amore che trasforma. Un artista, che non è uomo di spettacolo, deve essere anche un profeta, cioè qualcuno non tanto che prevede il futuro, ma qualcuno che anticipa il futuro. Lo stato beato della vita dell’oltre è una condizione d’incanto, e la bellezza dell’artista ce lo fa assaggiare, lo anticipa. Per questo è un vero profeta. E la profezia non si può mai ostacolare, non si può sopprimere, perché la profezia va sempre e comunque oltre. Così come successe a Gesù, che a Nazareth, quando volevano gettarlo dal dirupo, non fuggì, ma passando oltre se ne andò. È l’incarnazione della profezia, che passa oltre e se ne va. Aveva ragione De André, che cantava: «Non puoi fermare il vento, gli fai soltanto perdere tempo»

Credevano alle proprie ideologie, non sognavano quel mondo nuovo, non lo incarnavano. Sono più rivoluzionari i poeti e gli artisti. Ebbene, aveva ragione il rivoluzionario e poeta Padre Turoldo quando dichiarava che un solo verso veramente poetico avrebbe potuto far più grande tutto l’universo. È vero: cantare, poetare, è rifare il mondo, ricrearlo, partecipare all’opera del Creatore. Tutto ciò che è bello e che ci circonda ci insegna ad armonizzarci, a cantare insieme. Franco conosceva bene l’arte che gli orientali hanno fatto riscoprire al nostro mondo. L’arte del canto segreto, l’arte della recita intima nel Nome divino, l’arte del mantra. Riempire il proprio respiro di parole divine in qualche modo è partecipare alla sinfonia della Creazione. Il Nome divino, la sacra giaculatoria, cambia il potere della parola. Franco aveva la sua invocazione, recitava il Nome segreto, che sussurrava nei momenti preziosi, ed è ciò che ha permesso a lui, secondo me, di entrare nell’altra vita e far subito parte di una misteriosa sinfonia di bellezza, che dietro le quinte, nell’invisibile, contribuisce, insieme a tutti gli esseri visibili che pregano e cantano la bellezza, a che il mondo sussista, che sussista nonostante tutti gli errori che noi umani siamo capaci di creare nella nostra disumanità.

Franco non era un uomo di spettacolo. Era un artista. L’ha dimostrato con me più volte. Passare le giornate con lui e arrivare la sera a un concerto importante, meditare insieme, cenare insieme, e arrivare fino all’ultimo minuto stando piacevolmente insieme, e vederlo salire sul palco come nulla fosse. Non lo potrebbe fare un

Purtroppo gli artisti che sono anche profeti, anche se portano parole di meraviglia, non trovano sempre orecchie disposte ad ascoltarli, cioè orecchie disposte a udire, a obbedire, cioè ad ascoltare e mettere in pratica. Ringraziando il cielo, la storia dell’umanità è stata attraversata da mistici, profeti, sognatori coraggiosi, cantori, artisti, il mondo non ha mai cessato di suscitarli, ma troppo pochi sono quelli che ne accettano la sfida. Anch’io ho attraversato tante stagioni di lotte, di illusioni dentro e fuori la Chiesa, e ho visto tanti delusi, e mi rendo conto soltanto invecchiando di quanta rabbia, di quanto odio, di quanto opposto di bellezza c’era in chi diceva di credere in un mondo nuovo.

Tanti mi hanno chiesto: «Ma qual era la religione di Franco? Qual era il suo credo?». Io continuerò a fare quanto fatto finora: non rispondo! So che lui era affascinato dal mistero e il mistero deve rimanere il suo credo profondo, per non profanare la libertà di un artista. Posso però garantire che era un profondo conoscitore del cristianesimo e molto affascinato da esso, e che non è stato indifferente al messaggio cristiano nella sua vita (...)

Certo Franco ha lasciato un vuoto, però questo vuoto ci interpella, perché è il vuoto ciò che delimita lo spazio della creatività. Un architetto sa che non sono i muri che determinano l’opera della costruzione, ma è il vuoto ritmato dei muri. Ecco, sta a noi ritmare questo vuoto prendendo un frammento di questa eredità e incarnandola, rendendola vita. E in fin dei conti meditazione è svuotarci, è svuotarci per creare uno spazio in cui avvenga qualcosa di infinito (...)

Come insegnano i grandi Padri della Chiesa, come insegna tutta la tradizione mistica cristiana, come insegnano le mistiche di tanti popoli, occorre «essere

un’immagine divina di questa realtà», come Franco ha cantato nel famoso concerto nell’Aula Nervi. Che tristezza questi tempi in cui, come cantò in Come un cammello in una grondaia, «come piombo pesa il cielo questa notte, quante pene e inutili dolori. [...] E cosa devono vedere ancora gli occhi e sopportare». Certo è grande la tentazione, che canta lui, di prendere le ali e abbandonare il pianeta. Ma invece la nostra missione è stare qui, stare al fianco della gente.

In Conforto alla vita ci dice: «Nella sventura non ti colga sgomento [...] sii forte e sereno anche nei giorni dell’avverso fato». Sono proprio quelli che stiamo vivendo i giorni dell’avverso fato. Sono questi qui i giorni in cui dobbiamo dimostrare che siamo capaci di vedere «l’alba dentro l’imbrunire». Perché questo è il momento dell’imbrunire, questo è il momento della rovina. E un cantore, un poeta, un mistico è capace di vedere proprio in questa rovina, così come nel tempo in cui scrivo queste righe, che è il tempo che prepara il Natale, l’umanità ha sempre visto che nel buio incombente del sole che sembra spegnersi in realtà c’è già il seme della nuova luce, della nuova alba, di quel solstizio che dimostra che la luce incessantemente vince sempre.

35 MARZO 2023 34 MARZO 2023

di Padre Guidalberto Bormolini (©2023 Lindau, Torino)

Padre Guidalberto Bormolini ha accompagnato Franco Battiato nella sua ricerca spirituale nell’ultimo periodo della sua vita

ALENA ETTEA

Il disegno, i viaggi, la meditazione, la passione per le stelle (e le perle)

Dall’infanzia

Dice di venire dalla Romania. Ma è più probabile che arrivi da un qualche pianeta lontano, un sistema stellare perso nello spazio profondo, da dove qualcuno ci osserva e forse ride di noi. Lei ci scherza su, ma ammette di sentirsi un po’ aliena. Ricorda che da piccola era attratta in modo irresistibile dal cielo stellato. Passava ore a contemplarlo.

Quelle stelle, poi, sono diventate gioielli, che ha disegnato e che accompagnano le sue scarpe, le sue creazioni. Alena Ettea: segnatevi questo nome, destinato a diventare un brand importante. Accadrà, è inevitabile, anzi sta già accadendo. Nel frattempo Alena cammina per il mondo quasi senza toccare terra, concentrata com’è sull’unica cosa che le interessa davvero e che lei definisce “soul consciousness”, la ricerca dell’anima, la connessione con l’universo.

Lo dice nel suo incantevole italiano, che scivola, inciampa e a volte si rifugia nella lingua inglese, alla ricerca della parola giusta, del concetto esatto. Il tono della voce è pacato, gentile. Gli occhi azzurrissimi confermano la provenienza extra-terrestre. Una bellezza che non ha alcun bisogno di mettersi in mostra, talmente è evidente. “Semplicità” è un’altra parola che ama. Così come ama la meditazione, la prima cosa di cui ci troviamo a conversare. Toccherà poi alle scarpe, alla moda, al White Milano, il prestigioso tradeshow al quale è stata invitata (andato in scena dal 24 al 27 febbraio), in scena nel distretto di Tortona, tra linee d’avanguardia, designer sperimentali e nuove tendenze.

«Essere consapevoli, questa è la cosa importante» dice sorridendo. Concordiamo sull’essenziale, al di là delle tecniche e le filosofie, Steve Nobel o l’ipnosi regressiva (che lei ha sperimentato). Una consapevolezza che si esercita anche creando un gioiello o un accessorio. Anche indossandolo, se non vogliamo che sia solo «ostentazione».

Incontriamo Alena Ettea a Milano, nella sede della Garbo Press & Pr, che dovrebbe essere un ufficio e invece somiglia a un accogliente salotto, con i suoi divani e i dettagli raffinati, i mobili antichi accanto alla palla glitter da discoteca, le foto di Greta Garbo. L’atmosfera, insieme moderna e rétro, si presta perfettamente allo scopo.

«Le sue esperienze di vita e i suoi viaggi in vari paesi accrescono la sua sensibilità e la sua curiosità per tutto ciò che è diverso, profondo e insondabile. Alena ama qualsiasi cosa abbia un’anima e incarna uno spirito indipendente, profondo e genuino: semplicemente, ama la bellezza in ogni sua forma»

Queste le parole che ci hanno incuriosito, nel racconto firmato Garbo, in cui si parla di una «bambina che ama dipingere, ma il suo sogno è ideare e creare gioielli». Non per niente le sue scarpe, invece della chiusura tradizionale, hanno orecchini e gemelli. Ecco il tocco in più dell’Alena Ettea’s Luxury Shoes Collection.

37 MARZO 2023

I NCONTRI

difficile a un brand di lusso, all’insegna dell’anima di Fabrizio Tassi

Alena Ettea fotografata da Daniele Ventola

Perché di questo si tratta: scarpe di lusso, che uniscono «elementi classici e i tessuti italiani più moderni» e in cui spicca l’uso della perla, «simbolo essenziale della femminilità creatrice». Una collezione che arriva dopo l’esperienza con un marchio di abbigliamento maschile e gli studi all’Istituto di Moda Burgo a Milano e al London Collage of Fashion. Anche il marketing, ovviamente, vuole la sua parte e la comunicazione è fondamentale. In realtà non bisogna essere esperti di moda per notare il fascino e l’eleganza «senza tempo» delle sue scarpe. Ma ciò che più ci incuriosisce è il percorso che porta alla creazione. La storia di una bambina nata in Romania da una famiglia semplice, cresciuta praticamente da sola, che disegna gioielli e scarpe di lusso pensando a una donna capace di apprezzare “l’anima”, l’energia delle cose, oltre alla loro estetica.

Dove sei nata?

A Iaşi, nel nordest della Romania, nella Moldova romena.

Che infanzia hai vissuto?

Complicata. Vengo da una famiglia molto semplice. I miei genitori hanno divorziato quando avevo due anni e mezzo. Sono cresciuta con i miei nonni. Credo di aver visto mio padre cinque o sei volte in tutto.

Ti ricordi che bambina eri?

Da bambina sognavo di volare nello spazio. Mi chiedevo: come farò a uscire da questo pianeta?

Una bambina sola. Eravamo ai tempi di CeauŞescu. Mia madre lavorava in fabbrica, faceva tre turni, non poteva prendersi cura di me.

Ho vissuto fino ai 7 anni con i nonni, che erano semplici contadini. Forse proprio perché ero sola ero così attratta dal cielo stellato. Cercavo rifugio nell’universo. Ricordo le estati, la sera, a guardare la mia stella. Le mie domande erano lassù. Sapevo che esisteva vita oltre il cielo. Mi chiedevo: come farò a uscire da questo pianeta? A spargermi nel cosmo?

Quando hai scoperto che amavi disegnare?

Quando iniziai ad andare a scuola. Avevo 7 anni. In Romania negli anni Ottanta non c’era un’educazione come quella di oggi, in cui si portano i bambini ai corsi di danza, di arte... C’erano luoghi in cui potevi studiare musica, recitazione, io ero anche attratta dal pianoforte, ma vivevo in una zona in cui non esistevano cose del genere.

Quindi nessuno ha incoraggiato il tuo talento?

No. Disegnavo a scuola. Ho iniziato con gli animali, i paesaggi della natura, poi ho iniziato a interessarmi al corpo umano, al ritratto. Ho cominciato a sviluppare questo gift Ma poi l’ho lasciato da parte, ci sono tornata molto più avanti nella vita... Ho vissuto tante cose pesanti da bambina, di cui non mi piace parlare. Ma l’infanzia shape your personality accadono cose che ti marcano, episodi tristi e felici. Oggi non credo più che esistano il positivo e il negativo. Anche ciò che ti porta dolore, in realtà, ti fa crescere; è ciò che deve accadere in quel momento per il tuo sviluppo personale. Certe cose che a quei tempi non capivo, oggi hanno un senso.

39 MARZO 2023 38 MARZO 2023

ALENA

ETTEA

Swan White

(foto Daniele Ventola)

Come accade che in un ambiente del genere, con quelle difficoltà, a una ragazzina venga l’idea di creare dei gioielli?

Forse nasce tutto dall’attrazione per le stelle. O da qualcosa che era nel mio subconscio. Se prendi in mano un cristallo vero, puro, senti la sua energia

Un’attrazione più spirituale che materiale.

Esatto. Io mi rendo conto che viviamo in un mondo che mette al primo posto ciò che è materiale, ma non mi interessa. A me interessa lo sviluppo della mia anima. Crescendo, già verso i 10-12 anni, avrei voluto studiare le gemme e i diamanti. Avevo visto una scuola in California, ma naturalmente non avevo i mezzi per andarci.

Quando sei arrivata in Italia per la prima volta?